○東京都中央卸売市場財務規則

昭和三九年三月三一日

規則第一二二号

〔東京都中央卸売市場事業財務規則〕を公布する。

東京都中央卸売市場財務規則

(昭四二規則八一・改称)

目次

第一章 総則(第一条―第九条)

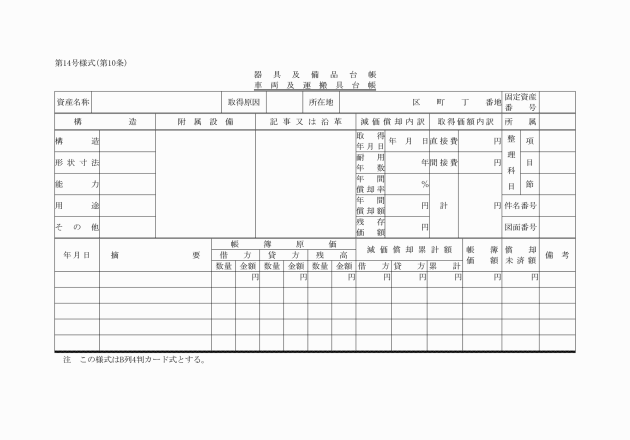

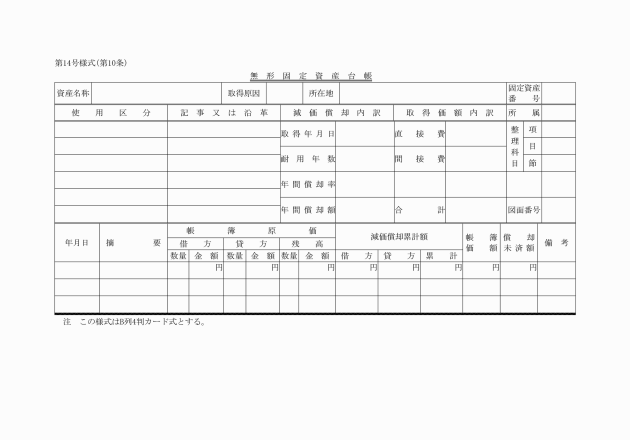

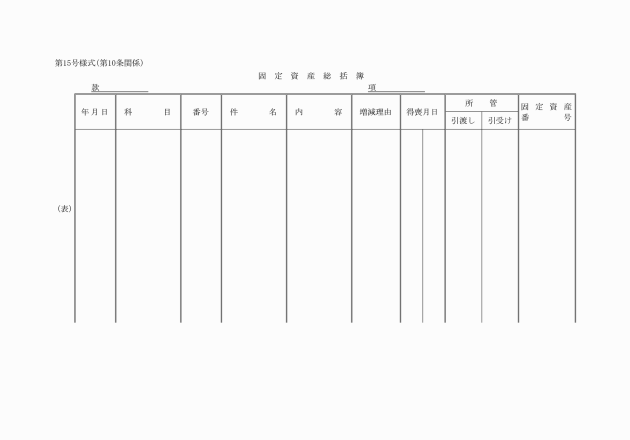

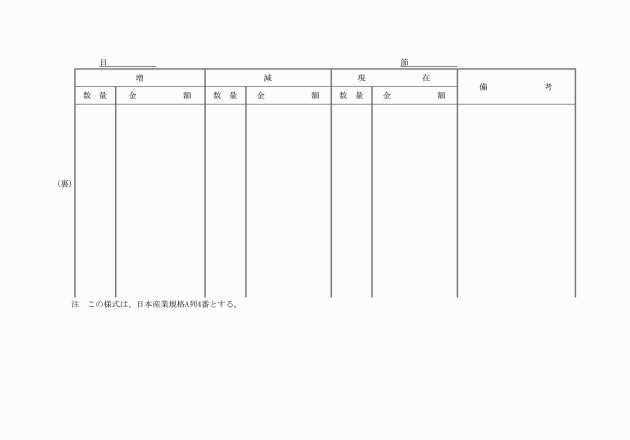

第二章 帳簿、会計伝票、日計表及び勘定科目(第十条―第十八条)

第一節 帳簿(第十条・第十一条)

第二節 会計伝票及び日計表(第十二条―第十七条)

第三節 勘定科目(第十八条)

第三章 収入及び支出(第十九条―第六十一条)

第一節 通則(第十九条―第二十三条)

第二節 収入(第二十四条―第三十七条)

第三節 支出(第三十八条―第五十三条)

第四節 預り金及び預り有価証券(第五十四条―第六十一条)

第四章 たな卸資産(第六十二条―第七十七条)

第一節 通則(第六十二条―第六十四条)

第二節 購入(第六十五条・第六十六条)

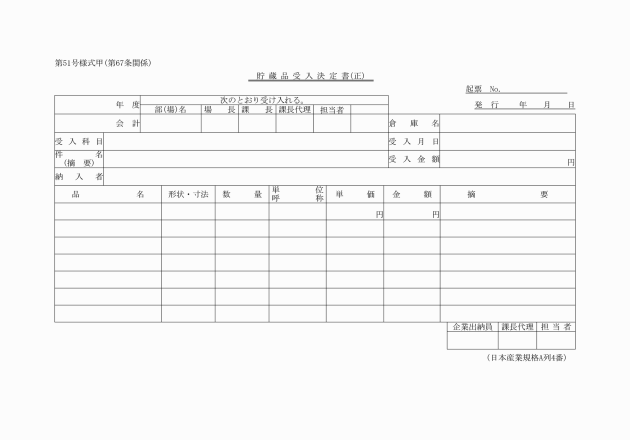

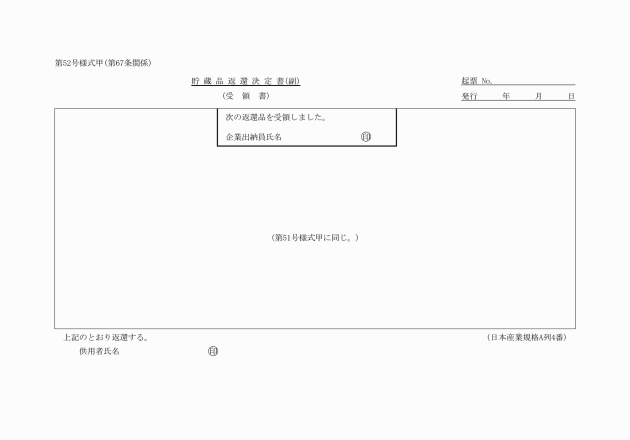

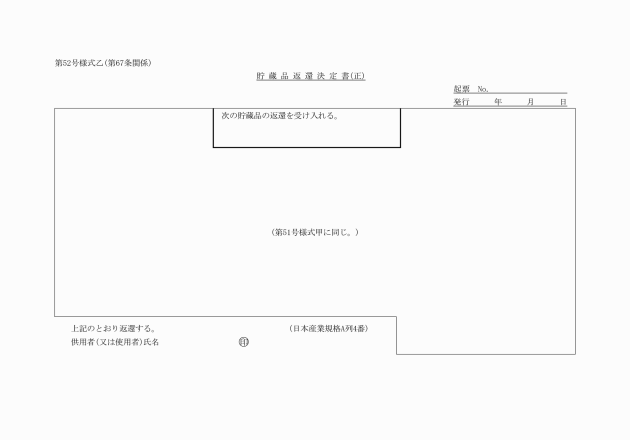

第三節 出納(第六十七条―第七十三条の三)

第四節 たな卸(第七十四条―第七十七条)

第五章 資産外物品(第七十八条―第八十五条)

第一節 通則(第七十八条―第八十条)

第二節 管理(第八十一条―第八十五条)

第六章 固定資産(第八十六条―第百三条)

第一節 通則(第八十六条―第八十八条)

第二節 取得(第八十九条―第九十二条)

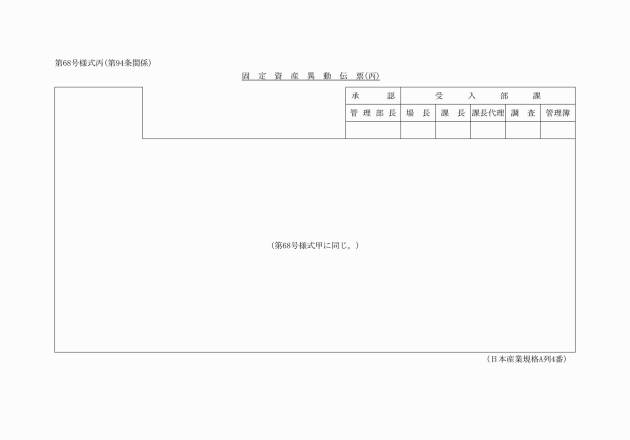

第三節 管理及び処分(第九十三条―第九十五条)

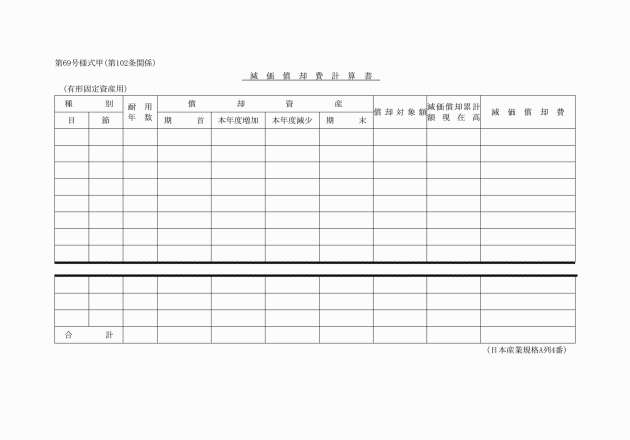

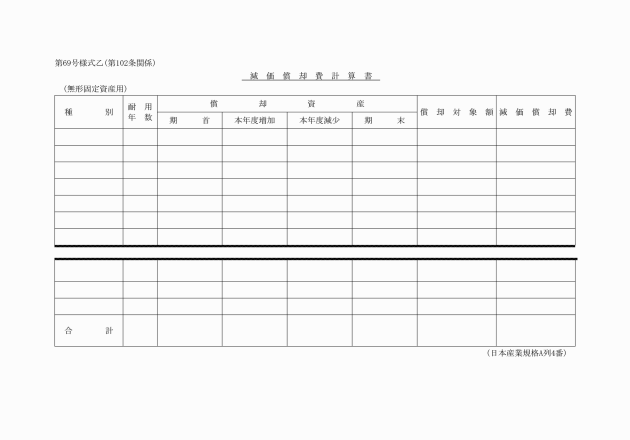

第四節 減価償却(第九十六条―第百二条)

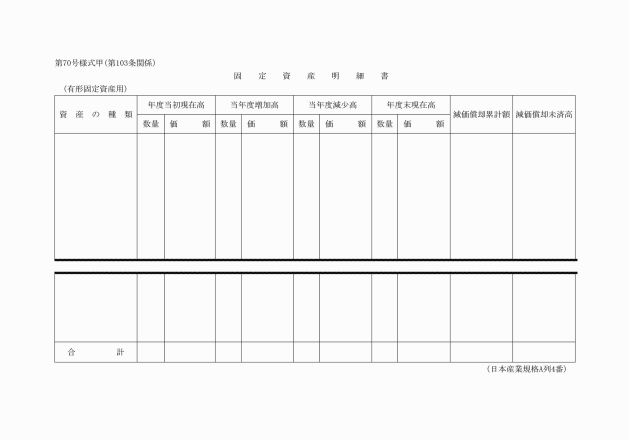

第五節 諸表報告(第百三条)

第七章 決算(第百四条―第百九条)

第一節 通則(第百四条)

第二節 月次決算(第百五条)

第三節 年度決算(第百六条―第百九条)

第八章 事務引継(第百十条)

第九章 監督責任(第百十一条―第百十六条)

第十章 雑則(第百十七条)

付則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、別に定めるものを除き、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の財務規定等が適用される東京都中央卸売市場(以下「中央卸売市場」という。)の市場事業の業務に係る財務に関する組織及び事務の処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭四二規則八一・昭五六規則三五・一部改正)

一 部 東京都中央卸売市場処務規程(昭和三十二年東京都訓令甲第百九号)第二条第一項に定める部をいう。

二 市場 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号。以下「組織規程」という。)別表三に定める市場(同表の東京都中央卸売市場(以下「局」という。)を除く。)をいう。

三 場長 前号に定める市場の長をいう。

四 伝票発行者 次条の規定により、会計伝票の発行に関する事務の委任を受けた者をいう。

五 収入徴収者 第十九条の規定により、収入の徴収等に関する事務の委任を受けた者をいう。

六 特別企業出納員 東京都特別企業出納員事務取扱規則(昭和三十九年東京都規則第八十七号)第三条の特別企業出納員をいう。

(昭四二規則八一・昭四七規則二二・昭五五規則一七一・平九規則七八・平一一規則一五七・平二〇規則一九八・一部改正)

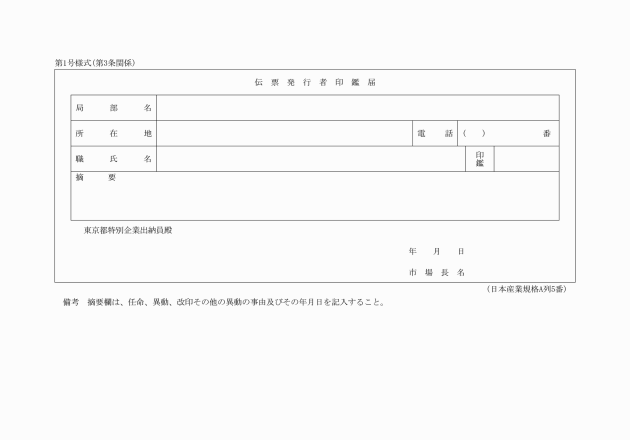

(伝票発行者)

第三条 第十二条に規定する会計伝票の発行に関し、次に掲げるところにより事務を委任する。

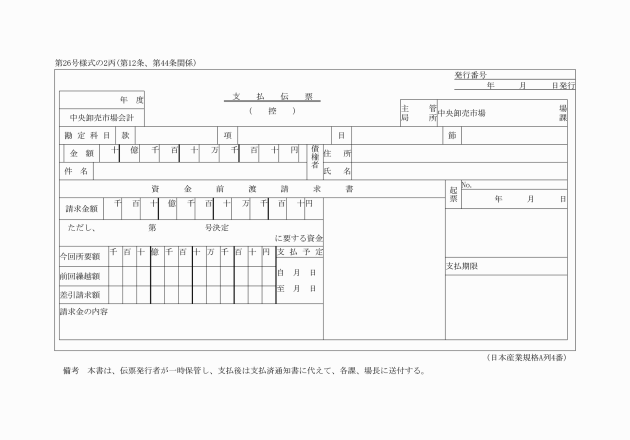

一 管理部財務課長(以下「財務課長」という。) 支払伝票の発行

二 第五条に規定する企業出納員 収入伝票の発行

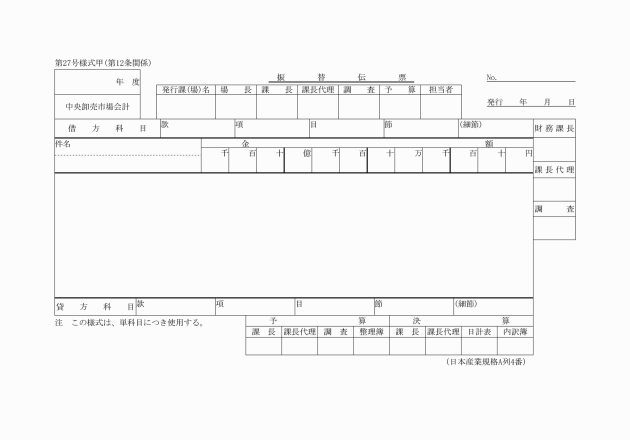

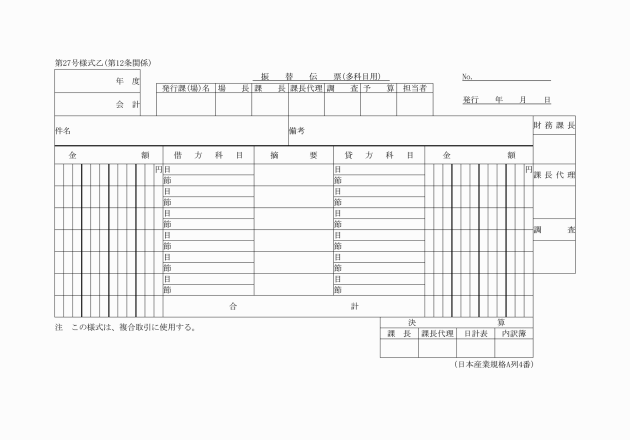

三 部の課長(担当課長を含む。以下同じ。)、課を置く市場にあつては市場の課長及びその他の市場にあつては場長 振替伝票の発行

四 前三号に定める者が出張又は休暇その他の理由により、その事務を行うことができないときは、別に中央卸売市場長(以下「市場長」という。)が指定する者

2 市場長は、前項第一号の伝票発行者の職氏名及び印鑑を特別企業出納員に届け出なければならない。

(昭四一規則二一〇・昭四二規則八一・昭四七規則二二・昭五五規則一七一・昭五六規則三五・昭五九規則一九四・平九規則七八・平一一規則一五七・平一二規則二〇二・平一三規則一五〇・一部改正)

(会計事務の指導統括)

第四条 中央卸売市場の会計事務の指導統括に関する事務は市場長が行なう。

(昭四二規則八一・全改)

(企業出納員)

第五条 局及び市場に企業出納員を置き、次に掲げる職員をもつて充てる。

一 局にあつては、財務課長

二 課を置く市場にあつては、当該市場の会計事務を主管する課長

三 その他の市場にあつては、場長

2 前項に定めるもののほか、市場長は、必要があると認めるときは、その担任区分を定めて、所属職員のうちから企業出納員を置くことができる。

(昭四一規則四七・昭四一規則二一〇・昭四二規則八一・昭四七規則二二・昭五六規則三五・平一一規則一五七・平一二規則二〇二・一部改正)

(企業出納員への会計事務の一部委任)

第六条 次の各号に掲げる事務は、企業出納員に委任する。

一 即時受領を必要とする現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)その他特に企業出納員を納付先に指定した現金の領収及び払込を行うこと。

二 第三十六条の規定による過誤納金の還付金の支払を行うこと。

三 たな卸資産の出納及び保管を行うこと。

2 前項に掲げるもののほか、財務課長である企業出納員に、次に掲げる事務を委任する。

一 第五十九条の規定により入札保証金の受払を行うこと。

二 有価証券の出納及び保管を行うこと。

(昭四一規則二一〇・平一二規則二〇二・一部改正)

(首標金額の表示)

第七条 納入通知書、納付書、払込書、請求書、領収書、会計伝票その他会計に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、その頭書に¥の記号(電子計算組織によつて、これらの書類を作成する場合にあつては、*の記号)を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、アラビア数字によらないことができる。この場合においては、「一」、「二」、「三」、「十」、「二十」又は「三十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」又は「参拾」の字体を用い、その頭書に「金」の文字を併記しなければならない。

(昭四一規則四七・平一一規則一五七・一部改正)

(金額、数量等の改ざん、訂正)

第八条 帳簿、会計伝票その他会計に関する証拠書類の金額、数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。

2 納入通知書、納付書、払込書及び会計伝票の首標金額は訂正することができない。

3 前項に定めるもののほか、帳簿その他会計に関する証拠書類の記載事項を訂正しようとするときは、訂正部分に二重線を引き、その上部又は右側に正書して、削除した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

4 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正の旨を明記し、作成者の認印を押さなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、帳簿の記載事項を訂正したときは、訂正部分に記帳者の認印を押さなければならない。

(昭四一規則四七・平一一規則一五七・一部改正)

(外国文の証拠書類)

第九条 会計に関する証拠書類で、外国文をもつて記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の会計に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

第二章 帳簿、会計伝票、日計表及び勘定科目

第一節 帳簿

(帳簿の整理)

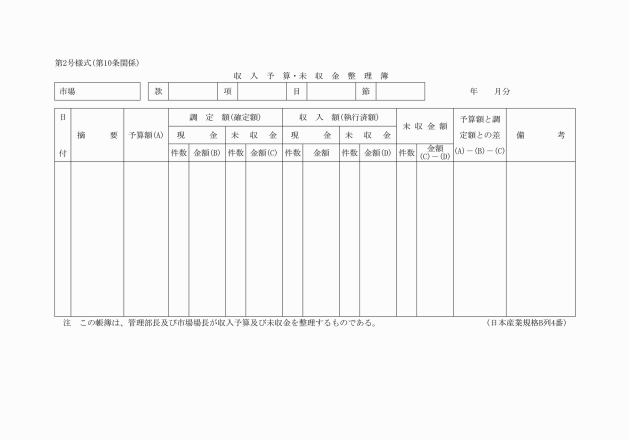

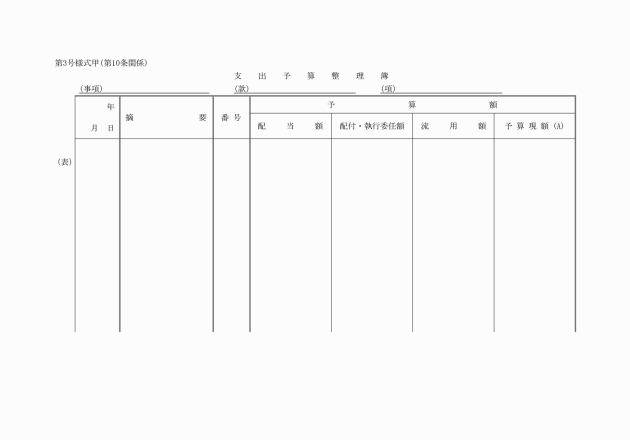

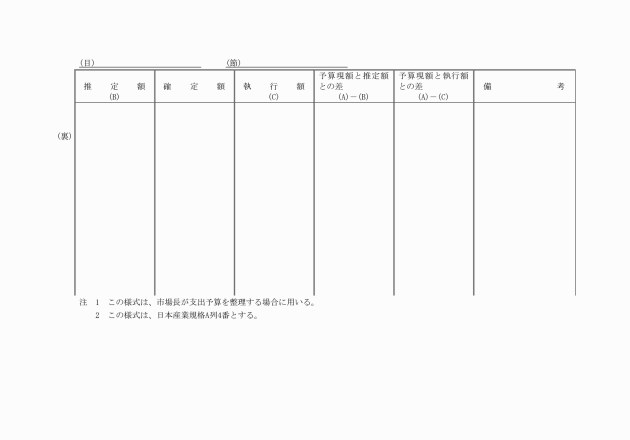

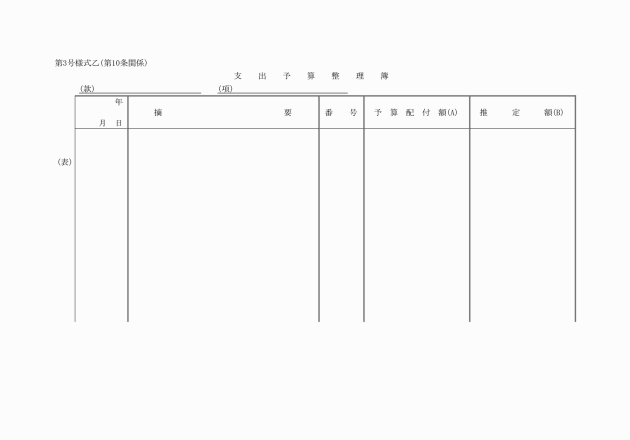

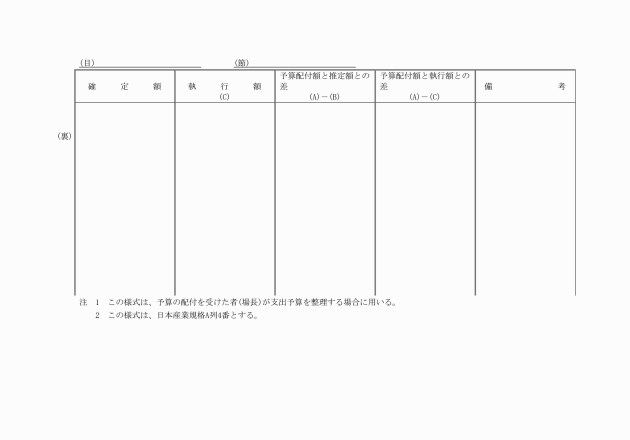

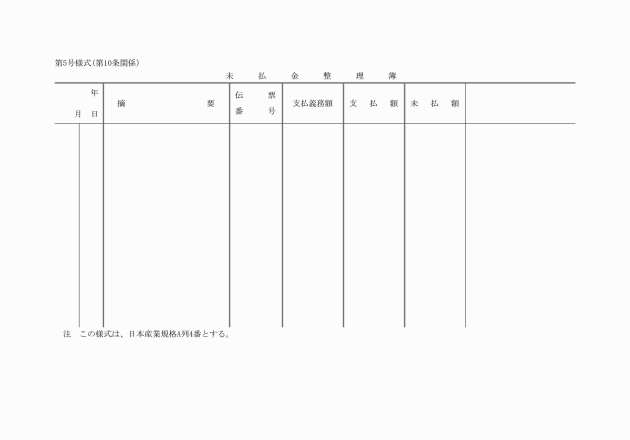

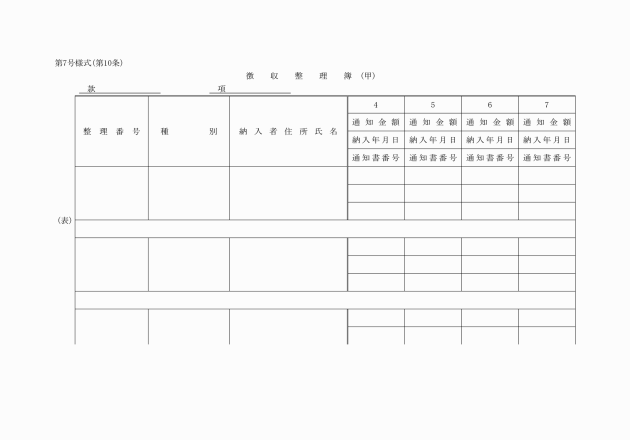

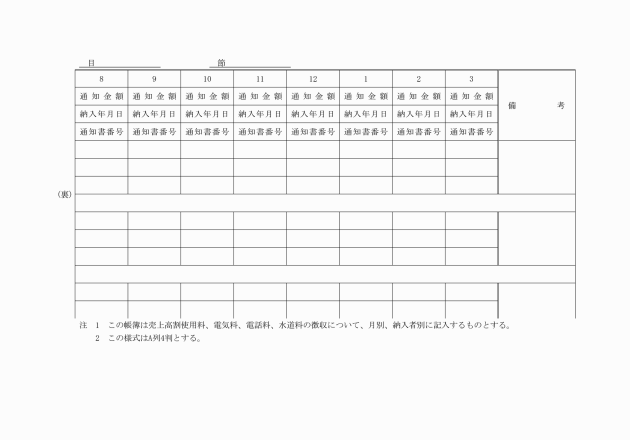

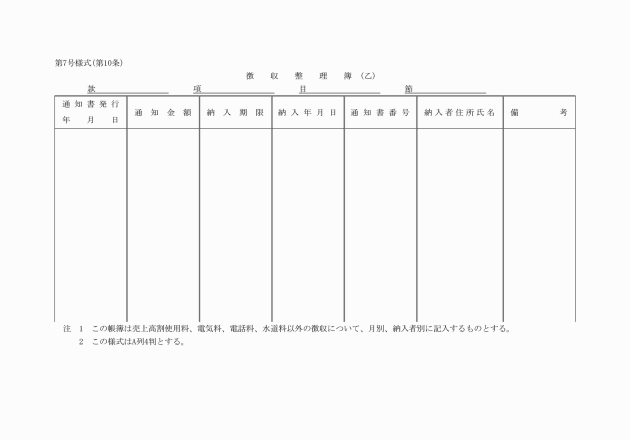

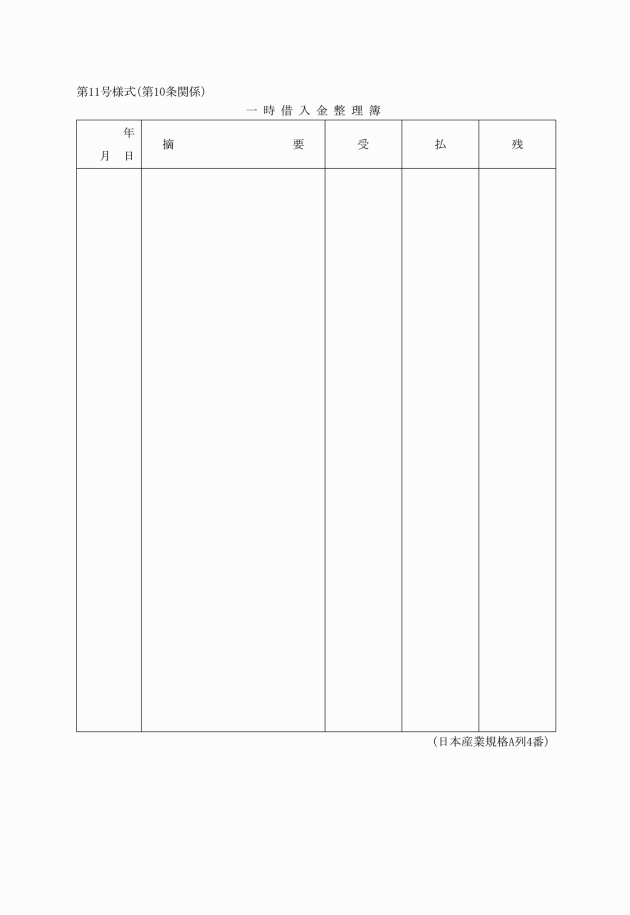

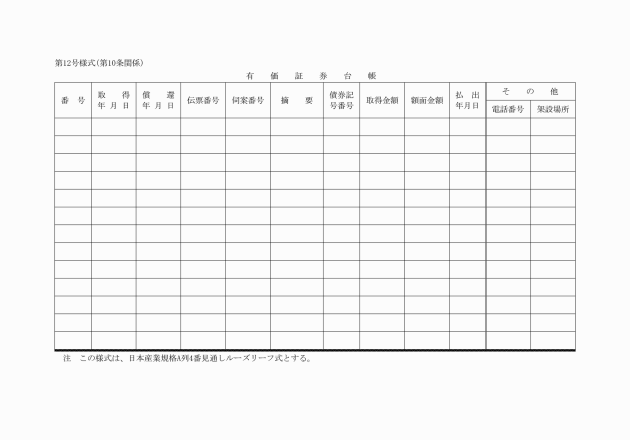

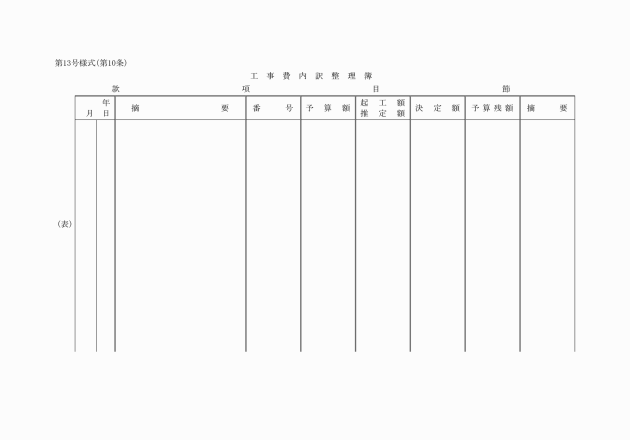

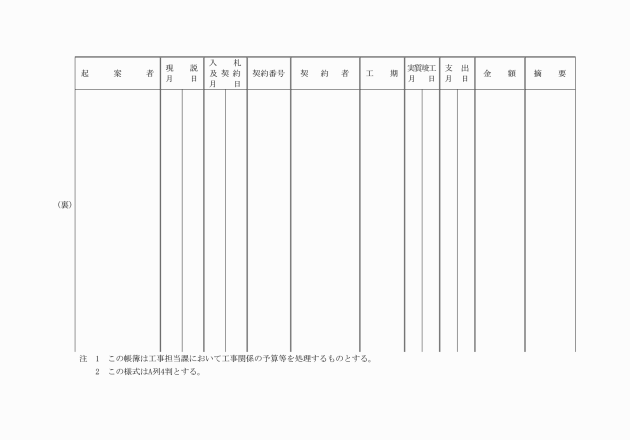

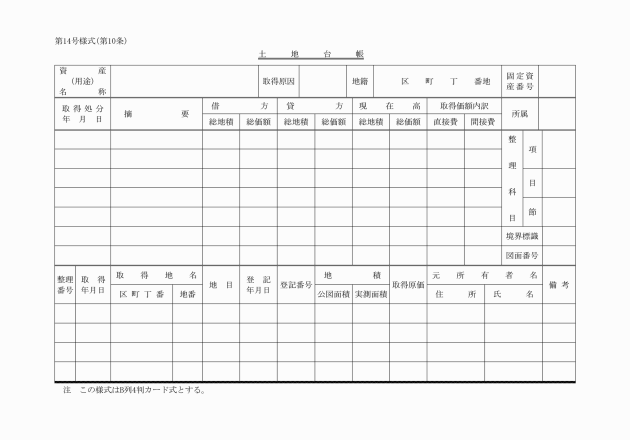

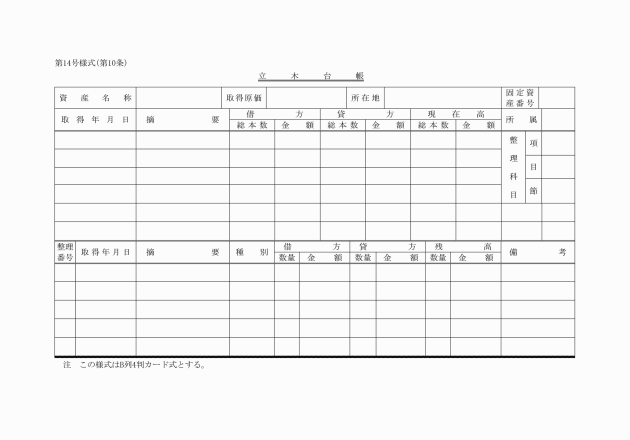

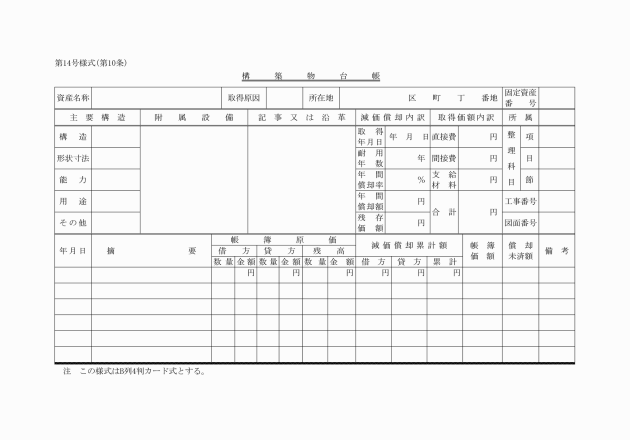

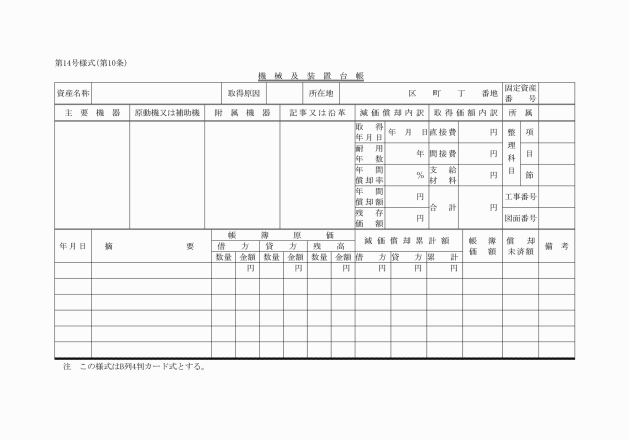

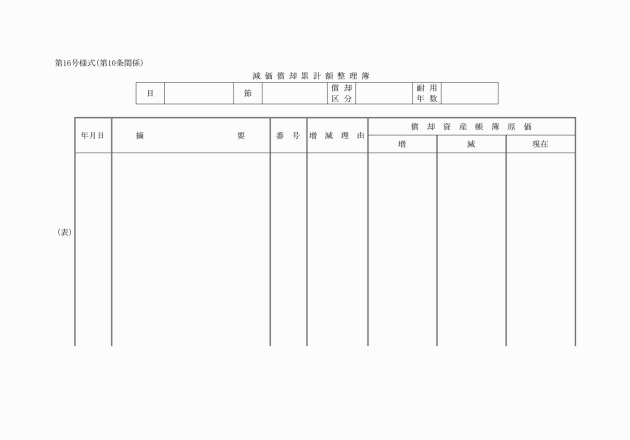

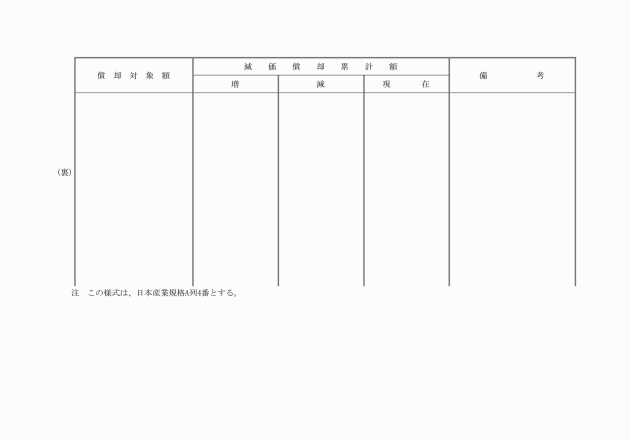

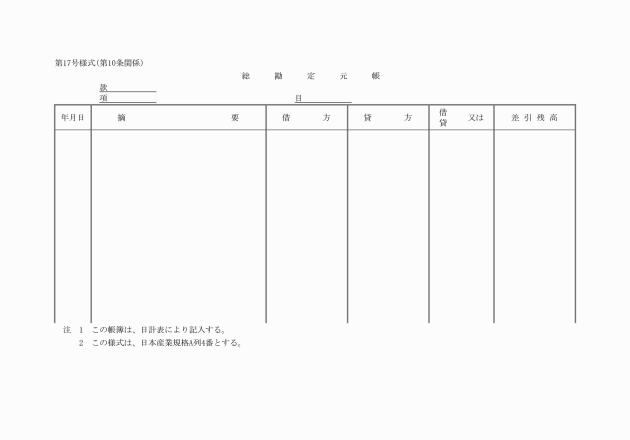

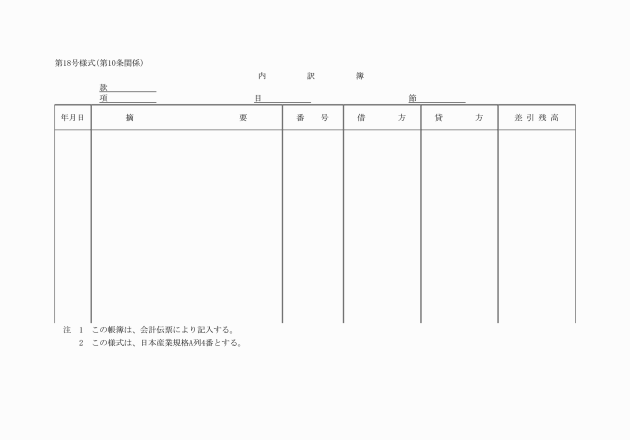

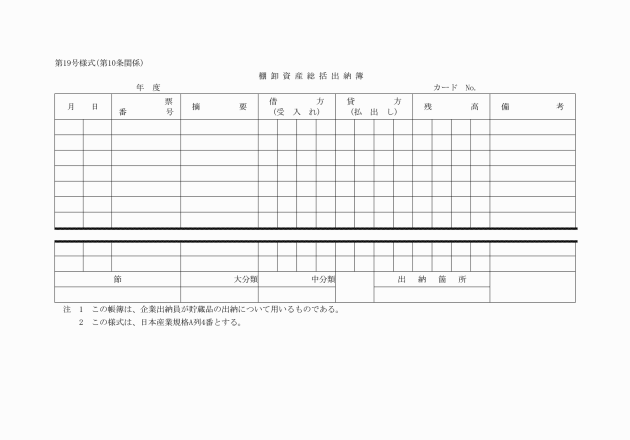

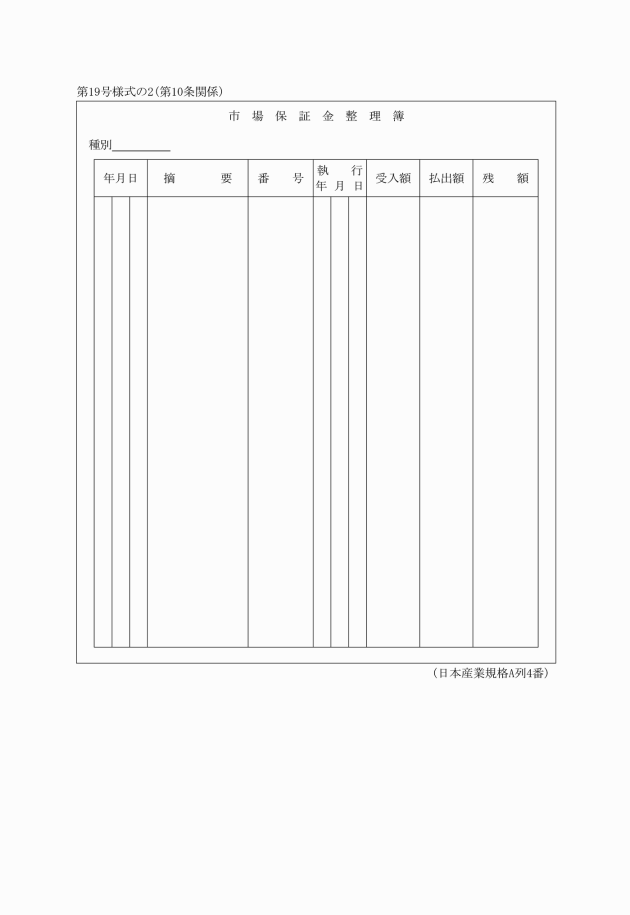

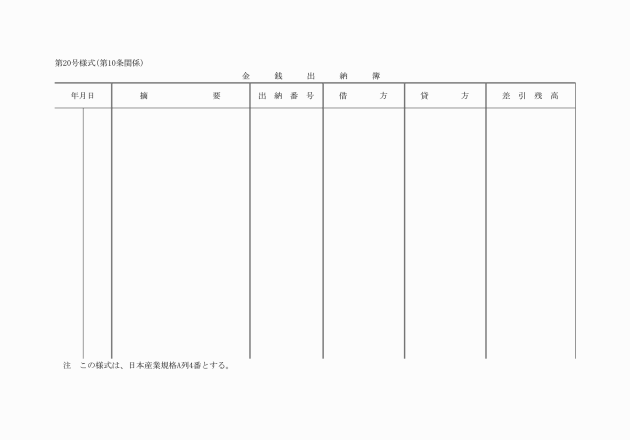

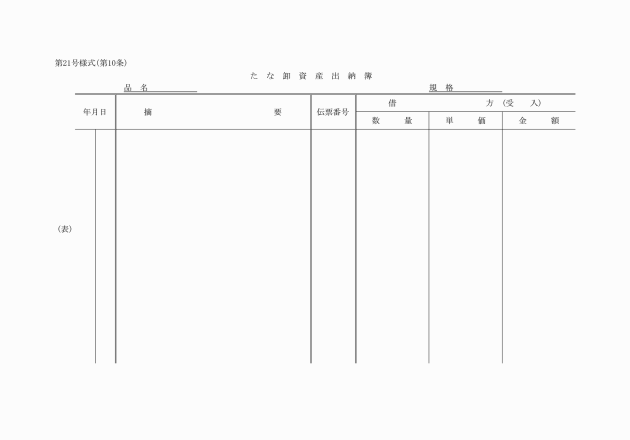

第十条 次の各号の上段に掲げる職員は、それぞれ当該各号の下段に掲げる帳簿を備え、その整理をしなければならない。

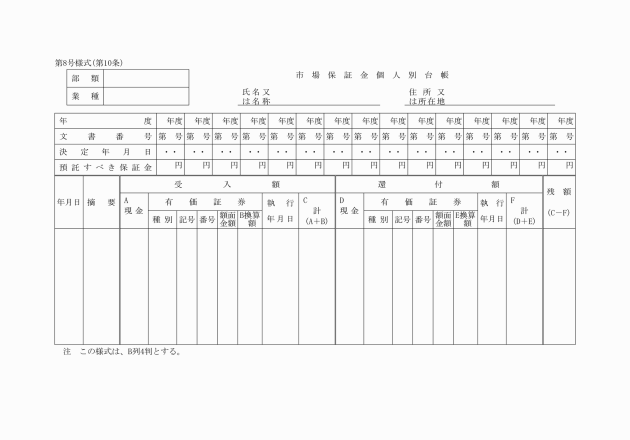

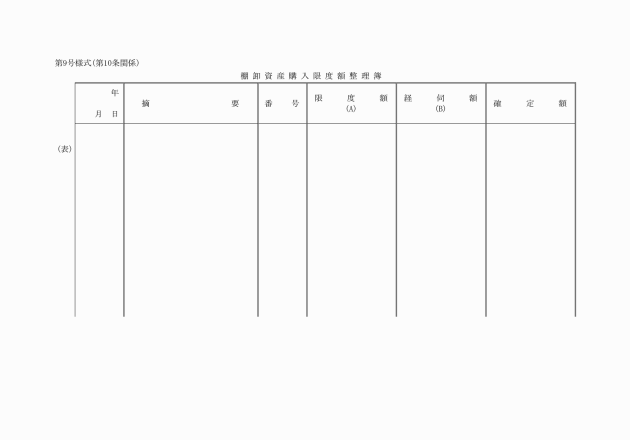

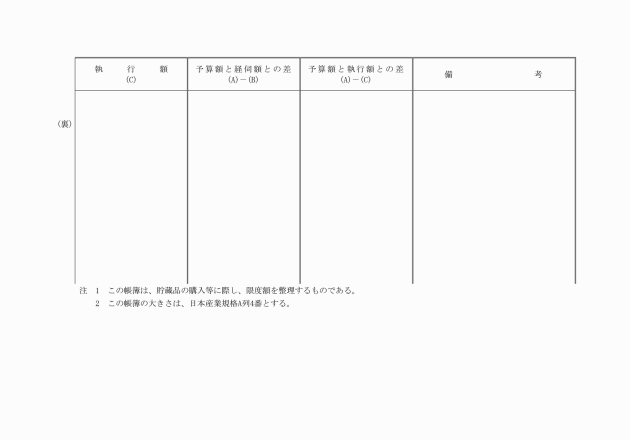

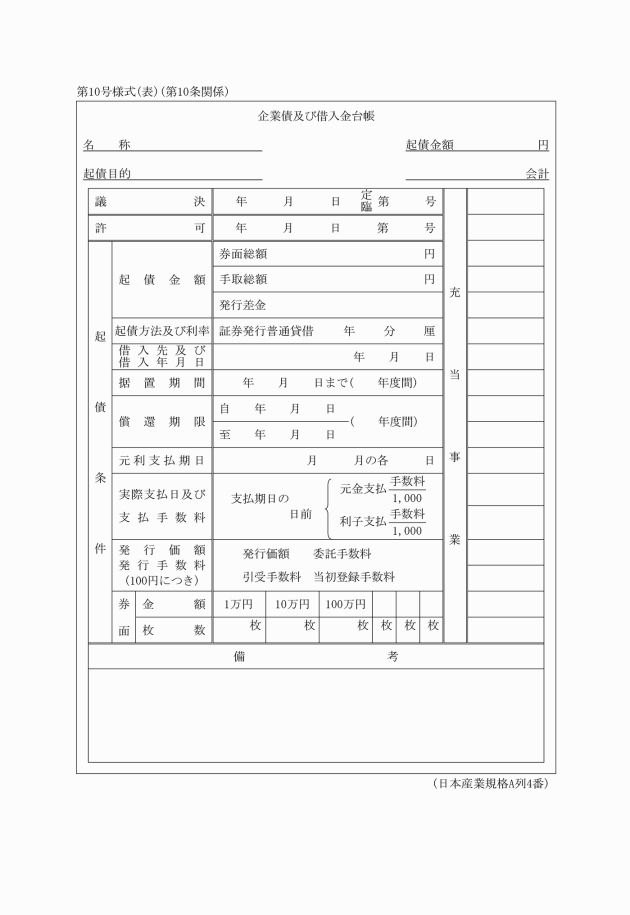

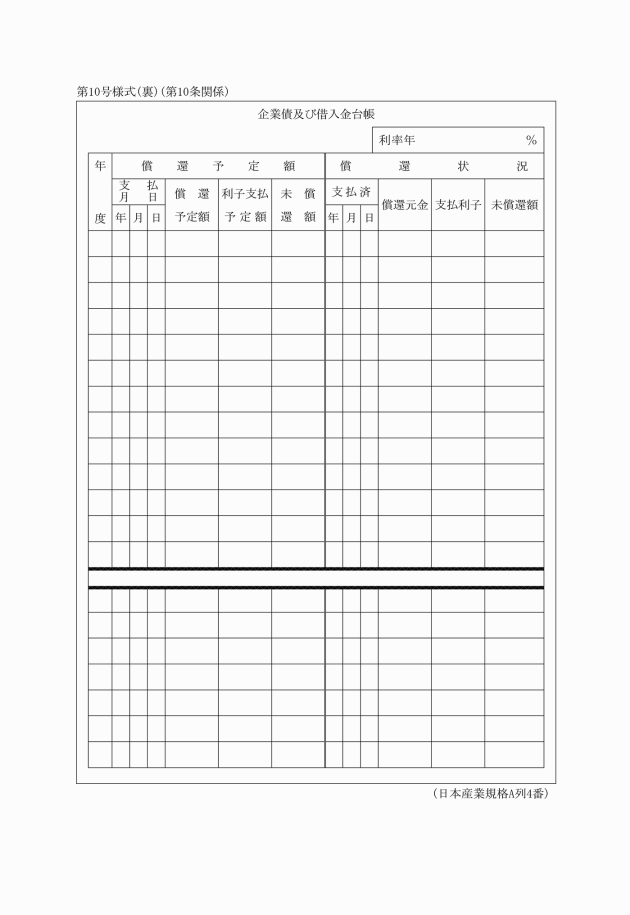

一 市場長 | 収入予算・未収金整理簿 支出予算整理簿 未払金整理簿 前渡金及び概算払整理簿 徴収整理簿 たな卸資産購入限度額整理簿 企業債及び借入金台帳 一時借入金整理簿 有価証券台帳 工事費内訳整理簿 固定資産台帳 固定資産総括簿 減価償却累計額整理簿 総勘定元帳 内訳簿 たな卸資産総括出納簿 |

二 場長 | 収入予算・未収金整理簿 支出予算整理簿 前渡金及び概算払整理簿 徴収整理簿 市場保証金個人別台帳 市場保証金整理簿 たな卸資産購入限度額整理簿 |

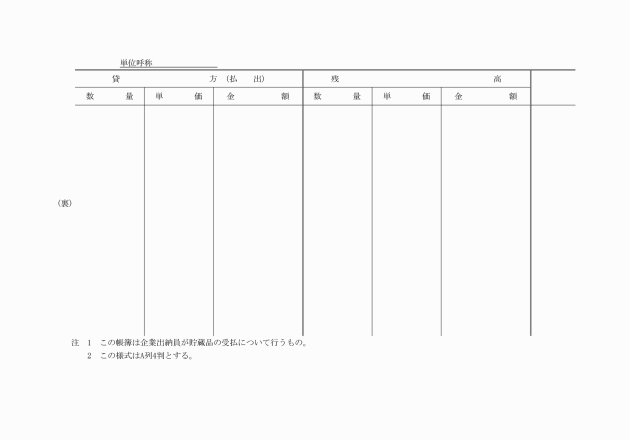

三 企業出納員 | 金銭出納簿 たな卸資産出納簿 |

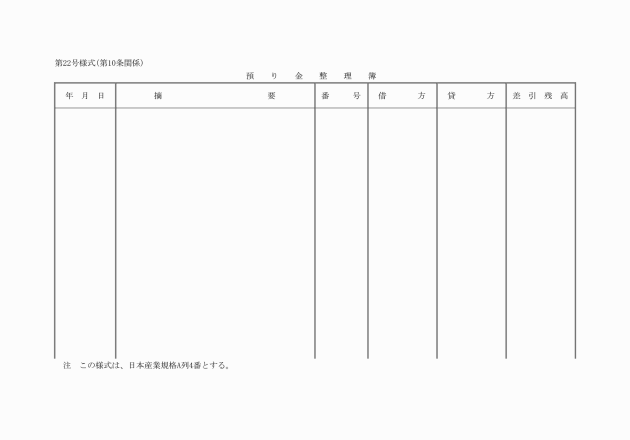

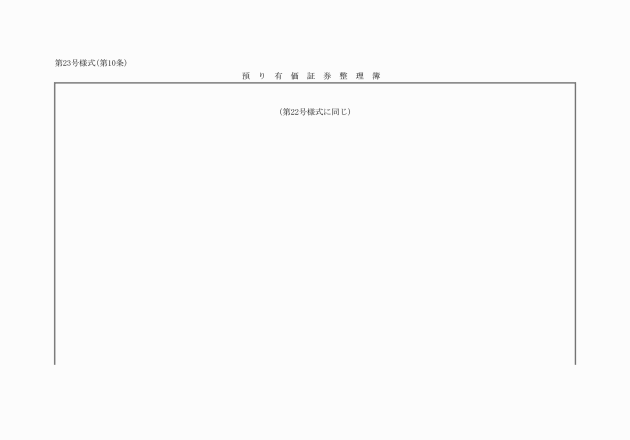

四 財務課長である企業出納員 | 預り金整理簿 預り有価証券整理簿 証券保護預け整理簿兼附属利札整理簿 |

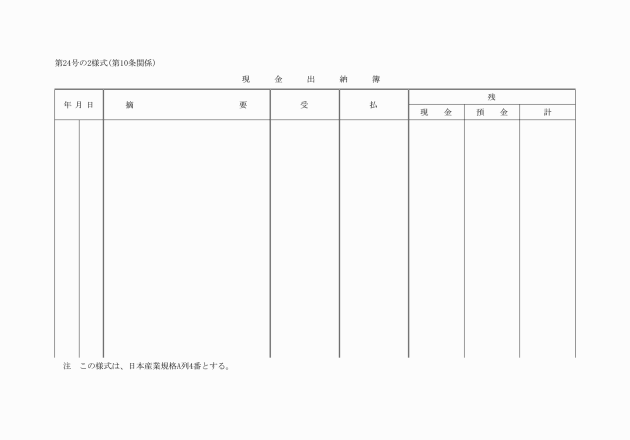

五 資金前渡を受けた職員 | 現金出納簿 |

(昭四一規則二一〇・昭四二規則八一・昭四七規則二二・昭五二規則一四・昭五六規則三五・平元規則九〇・平一二規則二〇二・一部改正)

(帳簿の記載)

第十一条 帳簿は、会計伝票または証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

2 前項のほか、帳簿の記載に当たつては、次に掲げるところによらなければならない。

一 各口座の索引を付けること。

二 各欄の事項及び金額は、さかのぼつて記入しないこと。

三 残の欄に記入すべき金額がないときは、零を黒書し、予算に対して収入額が超過したときは、その金額を赤書すること。

四 毎月末に月計を、二月以上にわたるときは累計を記入すること。ただし、前渡金及び概算払整理簿その他月計及び累計の記入を必要としない帳簿は、この限りでない。

(平一一規則一五七・一部改正)

第二節 会計伝票及び日計表

(会計伝票の種類)

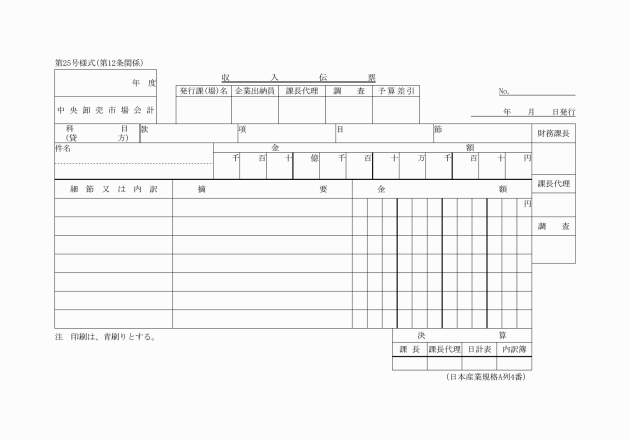

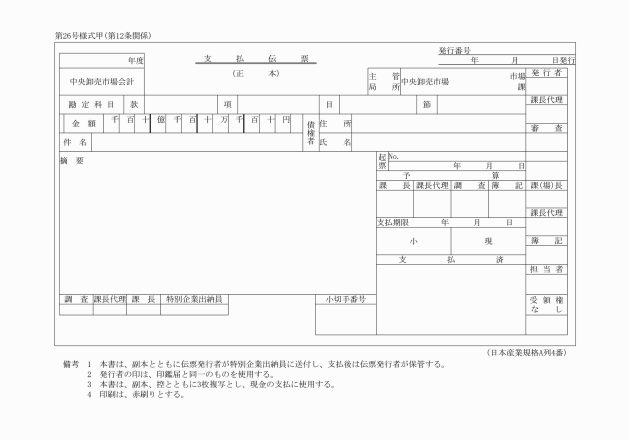

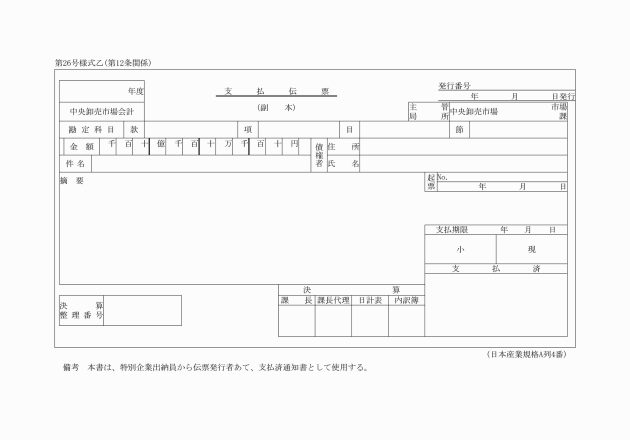

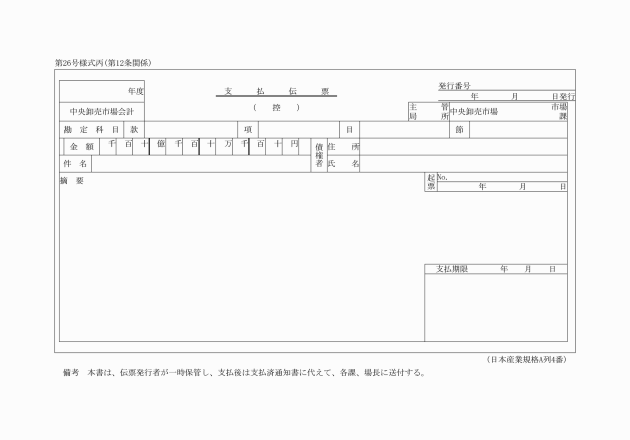

第十二条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票の三種とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前二項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の発行)

第十三条 伝票発行者が会計伝票を発行しようとするときは、法令又は予算に違反していないかどうかを調査しなければならない。

2 会計伝票は、取引発生の都度証拠となるべき書類に基づいて、事業年度及び会計伝票の種類別に一連番号を付けて発行しなければならない。

3 伝票発行者は、会計伝票を発行したときは、速やかに財務課長に送付しなければならない。

4 会計伝票を送付するときは、その根拠となつた証拠書類を添付しなければならない。

(昭四二規則八一・全改、平一一規則一五七・平一二規則二〇二・一部改正)

(会計伝票の審査)

第十三条の二 財務課長は、伝票発行者から会計伝票の送付があつたときは、法令及び証拠書類に基づき会計伝票を審査しなければならない。この場合において、特に必要があると認めるときは、関係人に対する照会その他実地に調査を行うことができる。

(昭四二規則八一・追加、平一一規則一五七・平一二規則二〇二・一部改正)

(会計伝票の整理)

第十四条 会計伝票は、取引日によつて整理しなければならない。

2 前項の取引日は、次の区分によるものとする。

一 収入伝票及び支払伝票は出納日

二 振替伝票は発行の日

(会計伝票の取消し、訂正)

第十五条 過誤その他の理由により、会計伝票を取り消し、又は訂正しようとする場合は、理由を付けて取消し又は訂正の振替伝票を発行しなければならない。

(平一一規則一五七・一部改正)

(収支金日報及び日計表の作成等)

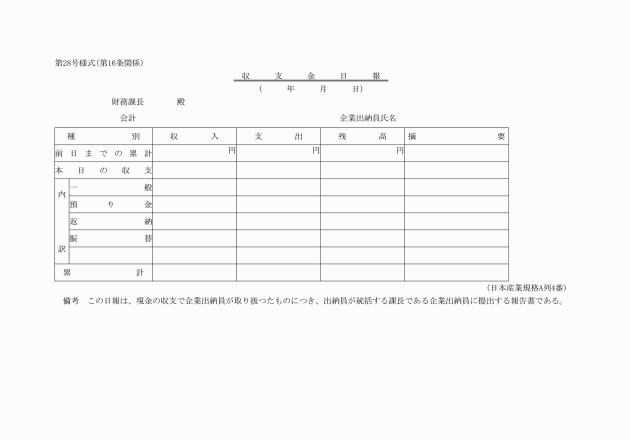

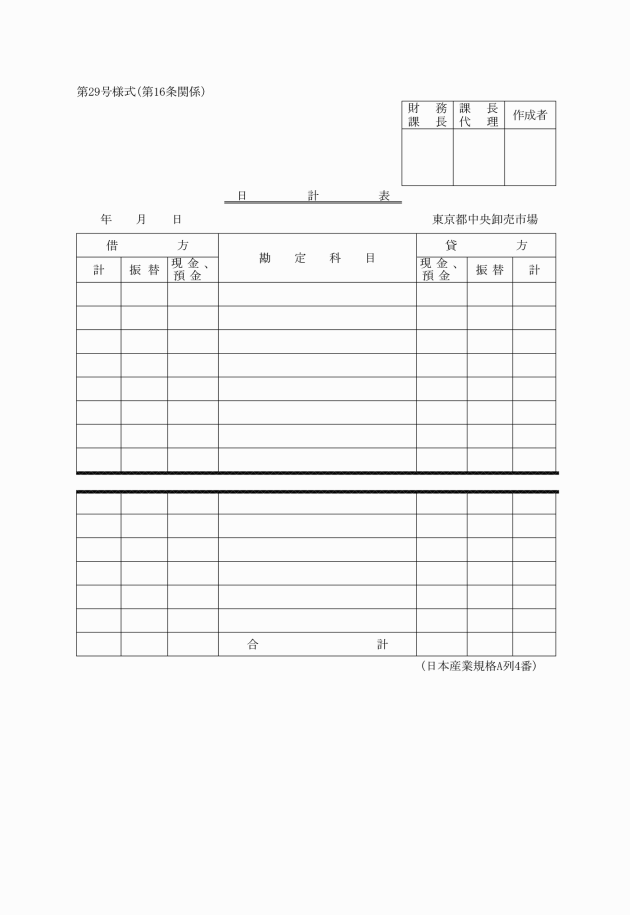

第十六条 企業出納員は、毎日、収支金日報を作成し、財務課長に提出しなければならない。

2 財務課長は、毎日、会計伝票に基づいて日計表を作成しなければならない。

(昭四二規則八一・平一一規則一五七・平一二規則二〇二・一部改正)

(会計伝票等の保管)

第十七条 会計伝票、日計表その他取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの取引日によつて整理し、保管しなければならない。

(昭四二規則八一・平一一規則一五七・一部改正)

第三節 勘定科目

(勘定科目)

第十八条 中央卸売市場の経理は、次の区分に従つて行うものとする。

一 収益勘定

二 費用勘定

三 資産勘定

四 負債勘定

五 資本勘定

六 整理勘定

2 前項の勘定科目の区分は、別に市場長が定める。

(昭四二規則八一・一部改正)

第三章 収入及び支出

第一節 通則

(収入の徴収等に関する事務の委任)

第十九条 局及び市場に属する次に掲げる事務は、市場長に委任する。

一 収入の徴収に関する事務(滞納処分、強制執行及び訴訟に関する事務を除く。)

二 支出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡又は概算払をした場合の精算残金に係る返納金の徴収に関する事務(強制執行及び訴訟に関する事務を除く。)

(昭四二規則八一・昭四四規則九七・昭四七規則二二・平一一規則一五七・一部改正)

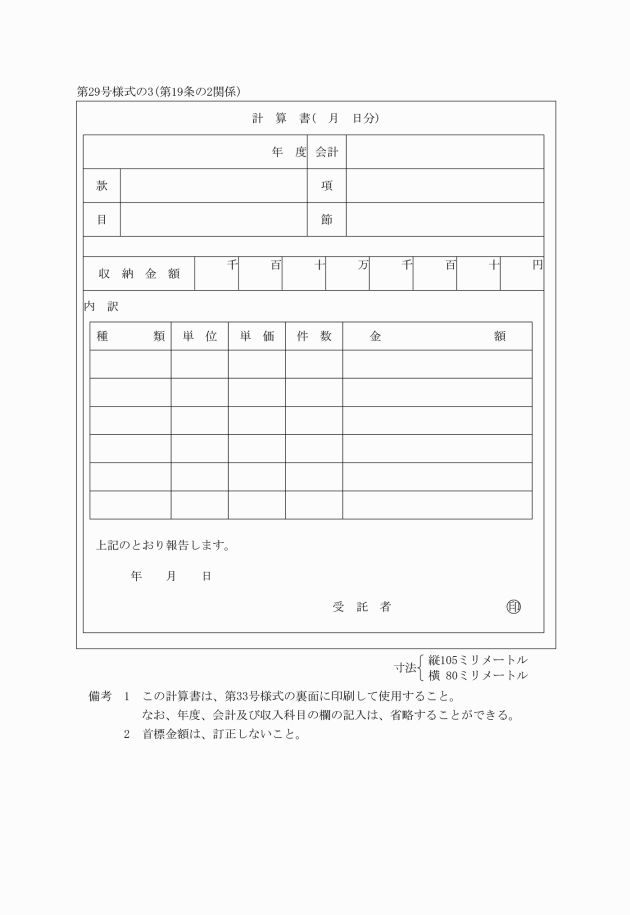

2 前項の規定により委託を受けた私人(以下「受託者」という。)が納入義務者に納入の通知をするときは、口頭で行うことができる。

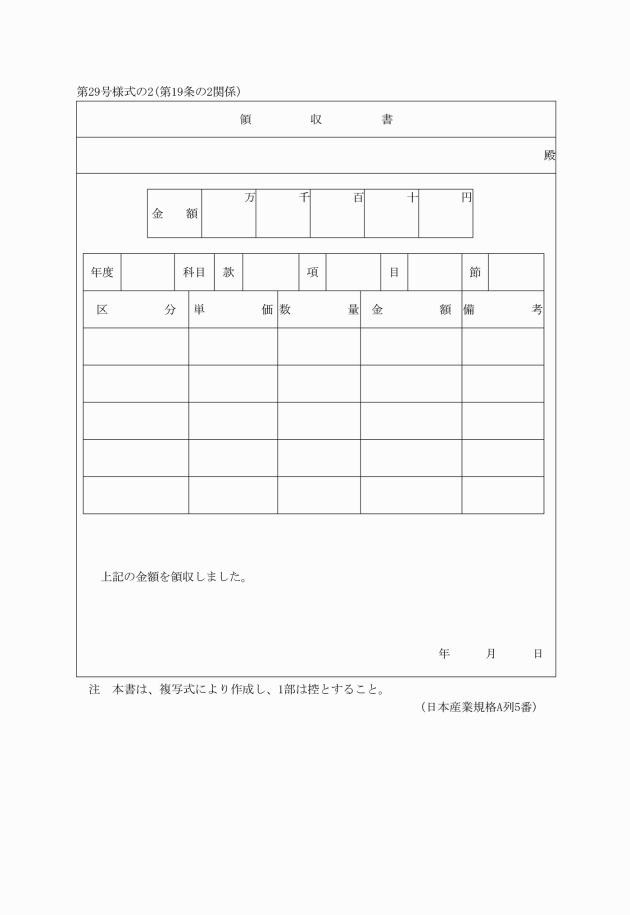

3 受託者は、収入金を収納したときは、納入者に領収書を交付しなければならない。

4 受託者は、自ら徴収し、収納した収入金を毎日取りまとめ、その内容を明らかにした計算書を作成し、その翌日までに企業出納員又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に納入しなければならない。ただし、その日が職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)により企業出納員の週休日又は休日(代休日を含む。)に当たり、かつ、当該金融機関の休業日に当たるときは、その日の翌日に納入することができる。

(昭四二規則八一・追加、平七規則六四・平一一規則一五七・一部改正)

(現金取扱員の設置)

第二十条 中央卸売市場に現金取扱員を置くことができる。

2 前項の現金取扱員は、市場長が任命する。

3 現金取扱員一人が一日に取り扱うことのできる現金の限度額は、十万円とする。

第二十一条 削除

(平一一規則一五七)

(企業出納員の現金保管限度額)

第二十二条 企業出納員が自ら保管することができる現金の限度額は、次のとおりとする。

一 払込未済金 当日の収納金額。ただし、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関へ払い込まなければならない日が、当該金融機関の休業日に当たるときは、その日までの収納金額

二 つり銭 五万円

(平一一規則一五七・一部改正)

(納入通知書等の表示)

第二十三条 預り金及び一時借入金の受入については、その旨を納入通知書、納付書または払込書に表示しなければならない。

2 継続費の支出、建設改良費の繰越及び事故繰越に係る経費の支出、集合支払、官公署等に対する払込、送金払、口座振替の方法による支払、資金前渡、概算払、前金払、過誤納金還付並びに預り金及び一時借入金の払出については、その旨を当該支払伝票の上部余白に表示しなければならない。

(昭四七規則二二・一部改正)

第二節 収入

(収入の調定)

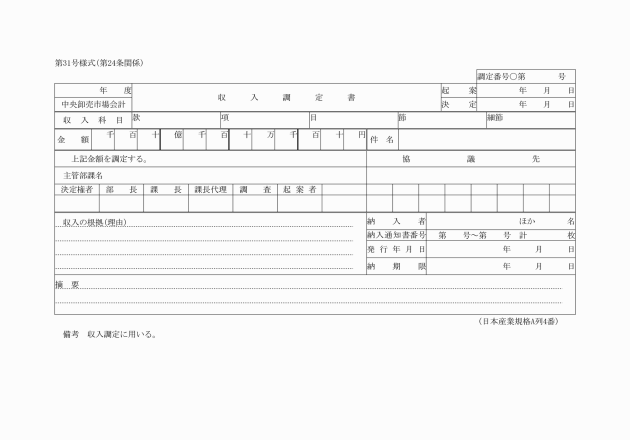

第二十四条 収入徴収者は、徴収すべき収入の金額が確定したときは、直ちに当該収入について調定をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法令または契約により一定期間の収入を取りまとめて請求することとなつているものについては、当該期間の末日に取りまとめて調定することができる。

3 前二項の規定により調定があつたときは、伝票発行者は、振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に収納するものについては、この限りでない。

(調定の取消、更正)

第二十五条 過誤その他の理由によつて調定の取消または更正をしたときは、伝票発行者は、振替伝票を発行しなければならない。

2 納入通知書は、納付期限の七日前までに納入者に送付しなければならない。ただし、納入通知書の発行と同時にその収納をする収入金については、この限りでない。

(平一一規則一五七・一部改正)

(納付書による収納)

第二十七条 次の各号のいずれかに該当する場合は、納付書により収納しなければならない。

一 補助金又は企業債を収入する場合

二 納入通知書を発行した後に調定の変更その他により、納付すべき金額が減少した場合又は納付期限を繰り上げた場合

三 納入通知書を紛失し、又は著しく汚損した場合

四 納付に使用した小切手が不渡りとなつた場合

五 私人に収入事務を委託した場合において、受託者がその収納金を払い込む場合

六 資金前渡又は概算払を受けた者がその精算残金を返納する場合

七 前各号に掲げるもののほか、市場長が必要と認めた場合

(平一一規則一五七・一部改正)

(国から交付される支出金の取扱い)

第二十七条の二 国から交付される補助金、企業債その他の支出金(以下「支出金」という。)の受入れは、次の手続によらなければならない。

一 交付の決定通知に基づく受入額が確定したときは、主管の伝票発行者は、納付書を直ちに特別企業出納員に送付すること。

二 支出金は、特別企業出納員が領収するものとすること。

(平一七規則一一九・追加、平一九規則二一六・一部改正)

(領収書の交付)

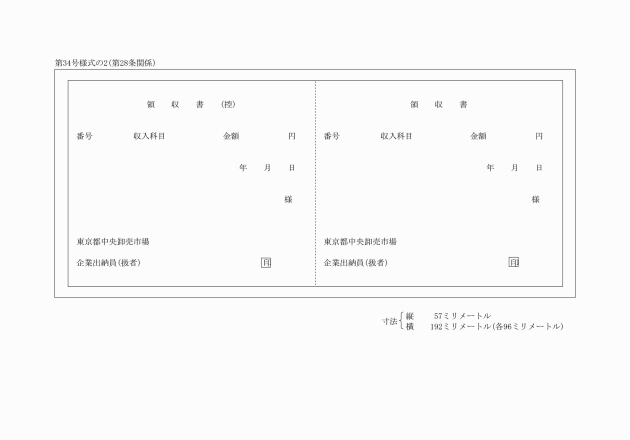

第二十八条 企業出納員及び現金取扱員は、収入金を収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする収入金で特に市場長が指定するものについては、この限りでない。

(収納金の取扱)

第二十九条 現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、即日、企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときには、翌日引き継ぐことができる。

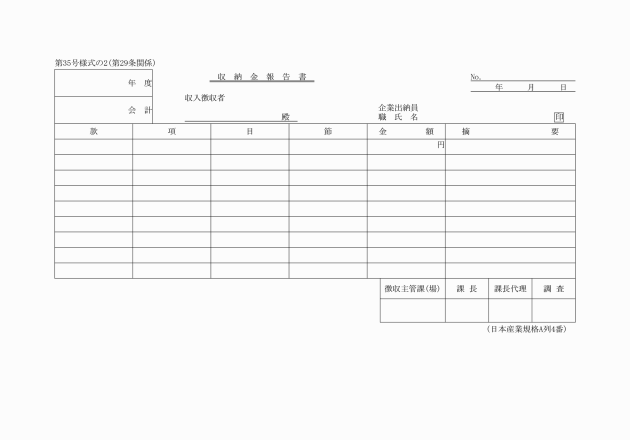

2 企業出納員は、自ら収納した現金及び前項の規定により現金取扱員から引継を受けた現金について、収納金報告書を作成して収入徴収者に報告するとともに、納入済通知書を市場長に送付し、つり銭として留め置くものを除いて即日又は翌日(ただし、当該日が出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の休業日に当たる場合は、その翌営業日)、払込書により出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(平元規則九〇・一部改正)

(納入済通知書の整理)

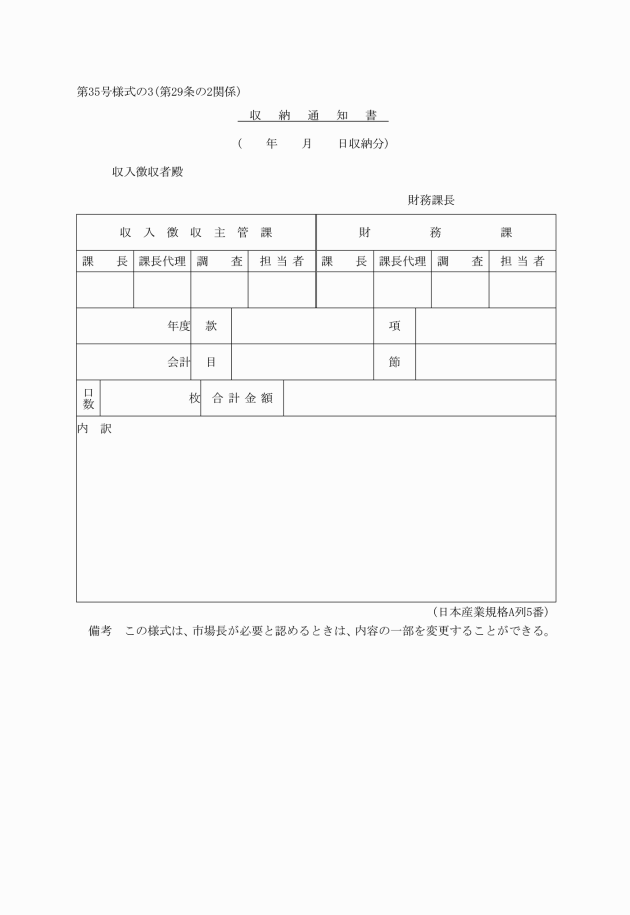

第二十九条の二 財務課長は、前条に規定するものを除き、特別企業出納員から納入済通知書の送付を受けたときは、勘定科目の別に仕訳整理し、収納通知書を作成し、納入済通知書を添付して収入徴収者に送付しなければならない。

(昭四二規則八一・追加、平一一規則一五七・平一二規則二〇二・一部改正)

(収入伝票の発行)

第三十条 伝票発行者は、収入金の収納があつたとき又は納入済通知書の送付を受けたときは、これを証する書類に基いて収入伝票を発行しなければならない。

(昭四二規則八一・一部改正)

(証券の裏書)

第三十一条 証券により収入金を収納するときは、納入者に、当該証券の裏面又は所定の欄に、納入者の住所及び氏名を記載の上、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

(平一一規則一五七・一部改正)

(証券受領の表示)

第三十二条 企業出納員または現金取扱員は、証券による収入金を受領したときは、納入通知書または納付書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が収納金額の一部であるときは、表示のかたわらに当該証券金額を付記しなければならない。

(受領してはならない期日の証券)

第三十三条 企業出納員又は現金取扱員は、地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十一条の三第一項第一号の規定による小切手等のうち、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるものとして市場長が別に定める期間を経過しているものは、受領してはならない。

(平一九規則二一六・全改)

(不渡小切手の処理)

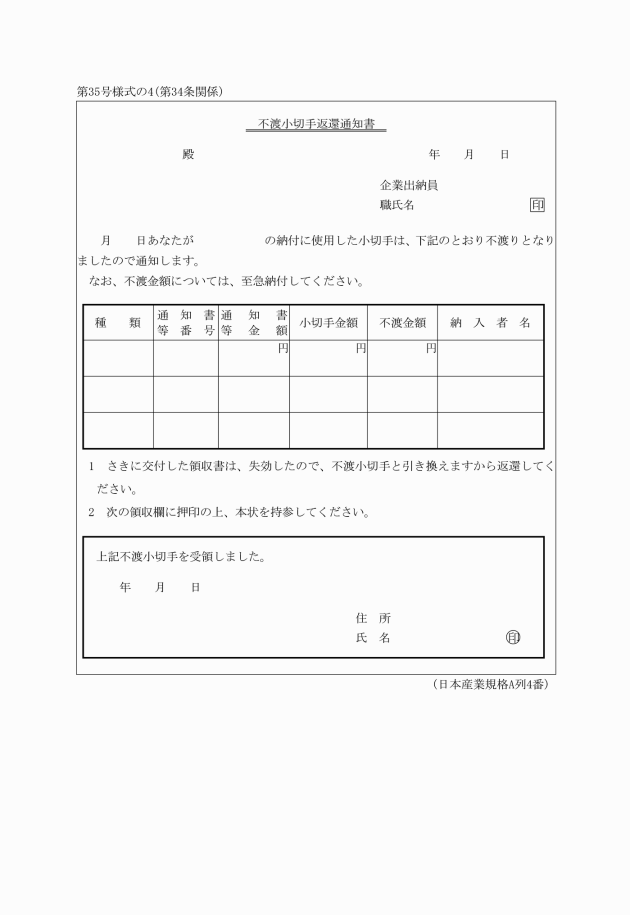

第三十四条 企業出納員は、不渡小切手の返付を受けたときは、すみやかに、納入者に対し、不渡小切手返還通知書によつてその旨を通知し、当該小切手を返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において納付金額のうち現金により納付したものがあるときは、当該金額の領収書を納入者にあらたに交付しなければならない。

(不渡金額の処理)

第三十五条 収入徴収者は、小切手不渡通知書を受けたときは、直ちにその事由、所属年度、収入科目及び徴収すべき金額を調査のうえ、納入者にその旨を通知しなければならない。

2 伝票発行者は、前項の不渡小切手の金額について、振替伝票を発行しなければならない。

(過誤納金還付の特例)

第三十六条 収入徴収者は、企業出納員または現金取扱員の取り扱つた収納金について過誤納があつたときは、一件五千円以内のものに限り、当該企業出納員の保管する現金のうちから還付させることができる。

2 前項の場合においては、伝票発行者は、支払伝票を発行し、企業出納員に送付しなければならない。

3 企業出納員は、前項の支払伝票を受けたときは、納入者から領収書の引渡しを受け、当該過誤納金を還付しなければならない。

(平一一規則一五七・一部改正)

(不納欠損の整理)

第三十七条 伝票発行者は、収入に欠損となつたものがあるときは、その内容及び経過を明らかにした文書に基いて、振替伝票を発行しなければならない。

第三節 支出

(債務の確定)

第三十八条 伝票発行者は、支出の原因となる債務が確定したときは、当該支出の負担行為に係る法令、契約書その他関係書類及び証拠書類によつて債務金額、所属年度、債権者等を確認するとともに債務の内容が法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査して、振替伝票を発行しなければならない。ただし、支出すべき金額が確定したのち、直ちに支払うべきものについては、振替伝票の発行を省略することができる。

(昭四二規則八一・一部改正)

(支払伝票の起票)

第三十九条 部の課長、課を置く市場にあつては市場の課長又はその他の市場にあつては場長は、債務が確定したものについて債権者から支払の請求があつたときは、支払伝票を起票し、これに関係書類及び債権者からの請求書を添付して財務課長に送付しなければならない。

(昭四二規則八一・全改、昭四七規則二二・平一一規則一五七・平一二規則二〇二・一部改正)

(支払伝票の発行)

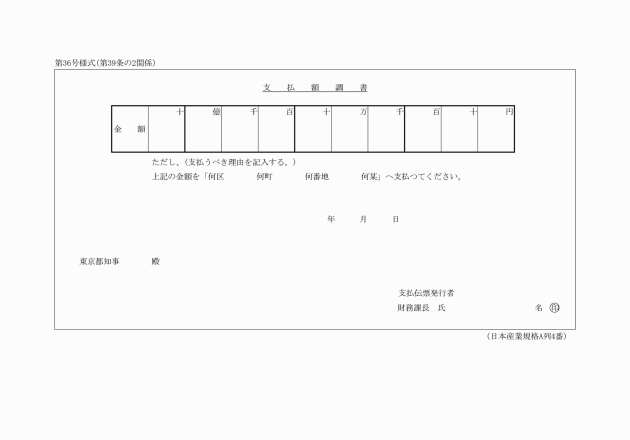

第三十九条の二 財務課長は、支払をしようとするときは、支払伝票について勘定科目、支払金額、債権者及び印鑑の正誤を関係書類に基づいて確定した上、支払伝票を発行し、債権者からの請求書を添付して、特別企業出納員に送付しなければならない。ただし、請求書を提出させることが困難な場合その他市場長が請求書を提出させる必要がないと認めた場合は、支払額調書をもつて、これに代えることができる。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに発行しなければならない。ただし、勘定科目及び支払期の同一のものについては、二人以上の債権者を合わせて集合の支払伝票を発行することができる。

(昭四二規則八一・追加、平一一規則一五七・平一二規則二〇二・一部改正)

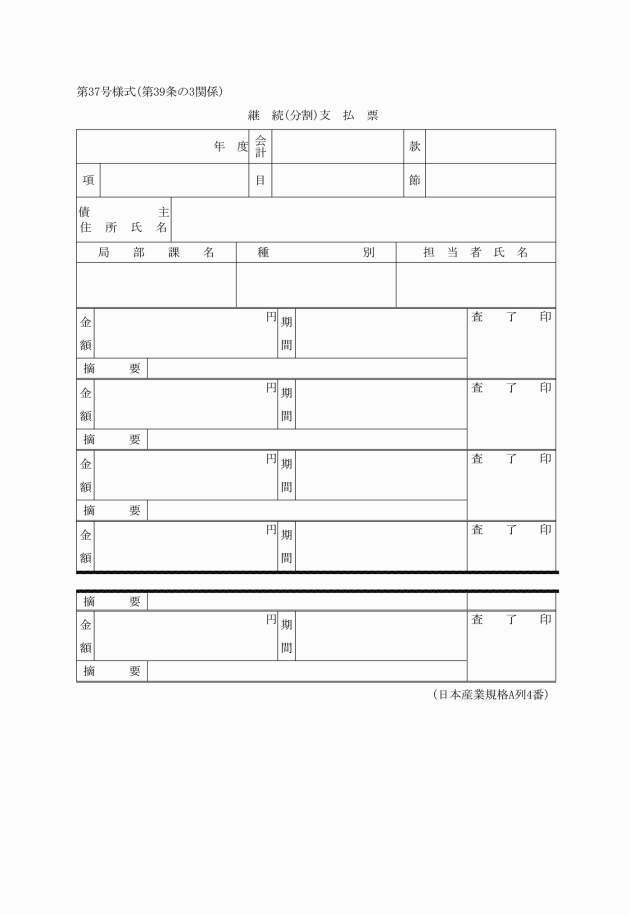

(継続払、分割払)

第三十九条の三 月ぎめ契約又は年度契約等により、継続支払又は分割支払をするものについては、部の課長、課を置く市場にあつては市場の課長又はその他の市場にあつては場長は、継続(分割)支払票を添付しなければならない。

(昭四二規則八一・追加、昭四七規則二二・平一一規則一五七・一部改正)

(請求書の契印等)

第四十条 数葉をもつて一通とする請求書には、債権者に契印をさせなければならない。請求書が二通以上ある場合においては、支払伝票にその通数を記載しなければならない。

(平一一規則一五七・一部改正)

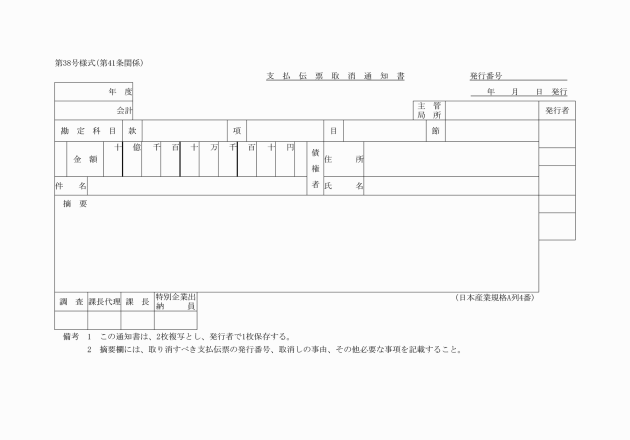

(支払伝票の取消)

第四十一条 伝票発行者は、特別企業出納員に送付した支払伝票について、その支払前に過誤その他の理由によりこれを取り消す場合は、支払伝票取消通知書により、その旨を特別企業出納員に通知しなければならない。

2 伝票発行者は、特別企業出納員から集合の支払伝票の一部について支払不能額通知書を受けたときは、当該支払不能額について支払伝票取消通知書を作成し、特別企業出納員に送付しなければならない。

(送金払)

第四十二条 遠隔地にいる債権者に支払する場合又は特に送金を必要と認める場合は、支払場所を指定し、出納取扱金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。

(平一九規則二一六・一部改正)

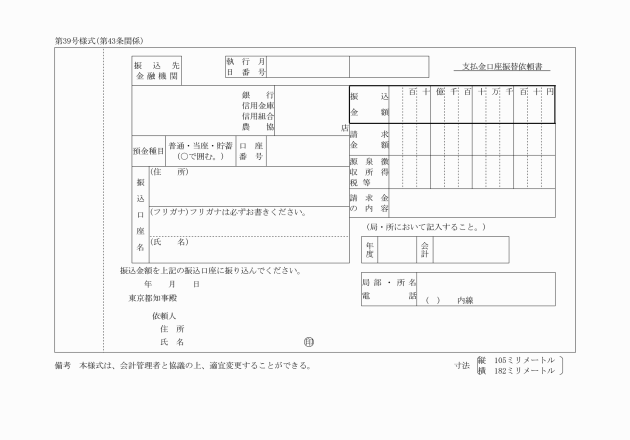

(口座振替の方法による支払)

第四十三条 出納取扱金融機関又は東京都の指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関の店舗に普通預金口座、当座預金口座又は貯蓄預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、口座振替の方法により支払をすることができる。

2 前項の場合において、伝票発行者は、債権者から支払金口座振替依頼書を提出させ、特別企業出納員に送付しなければならない。ただし、市場長が必要と認めるときは、支払金口座振替依頼書の添付を省略することができる。

(昭四七規則二〇七・平二規則七〇・平一一規則一五七・平一五規則一二一・平一九規則二一六・平二一規則六六・平二九規則一一七・一部改正)

(資金前渡)

第四十四条 次に掲げる経費については、部の課長、課を置く市場にあつては市場の課長又はその他の市場にあつては場長の請求に基づき、必要な資金を前渡することができる。

一 外国において支払をする経費

二 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

三 企業債の元利償還金

四 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

五 報償金、謝礼金、慰問金その他これらに類する経費

六 社会保険料

七 官公署に対して支払う経費

八 事業現場その他これに類する場所において直接支払を必要とする経費

九 非常災害のため即時支払を必要とする経費

十 即時支払をしなければ契約することが困難な請負、買入れ又は借入れに要する経費

十一 部の課又は市場において常時必要とする一月十万円以下の経費

十二 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に基づく収用又は使用の裁決に係る損失補償金

十三 自動車損害賠償責任保険料

十四 接待又は接遇に要する経費

十五 有料道路又は駐車場の利用に要する経費

十六 講習会又は研究会の参加費、資料代その他これらに類する経費

十七 検査又は登録手数料その他これらに類する経費

十八 供託金

十九 交際費

3 毎月必要とする経費は、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において前渡する。

4 前項の規定による資金の前渡は、事務上差支えない限り分割して行わなければならない。

5 随時の費用に係る資金は、その都度前渡する。

6 第一項の請求は、資金前渡請求書により行う。

(昭四〇規則九・昭四二規則八一・昭四五規則一八〇・昭四七規則二二・昭五五規則一七一・昭五六規則三五・昭五九規則一九四・平一一規則一五七・平二二規則一七〇・令二規則六八・一部改正)

(前渡金の管理)

第四十五条 資金の前渡を受けた者は、その現金を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を必要とする現金又は十万円以内の現金については、この限りでない。

2 資金の前渡を受けた者は、現金出納簿を備え、その整理をしなければならない。

3 市場長または場長は、資金の前渡を受けた者に対して、預金通帳、証拠書類若しくは現金出納簿について随時に調査し、または現金の出納若しくは保管の状況について報告を求めることができる。

(平二規則七〇・平一一規則一五七・一部改正)

(前渡金支払上の原則)

第四十六条 資金の前渡を受けた者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか、資金の前渡を受けた目的に適合するかどうかを調査して、その支払をし、領収書の引渡しを受けなければならない。ただし、領収書の引渡しを受けることが困難なものについては、債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもつてこれに代えることができる。

(平一一規則一五七・一部改正)

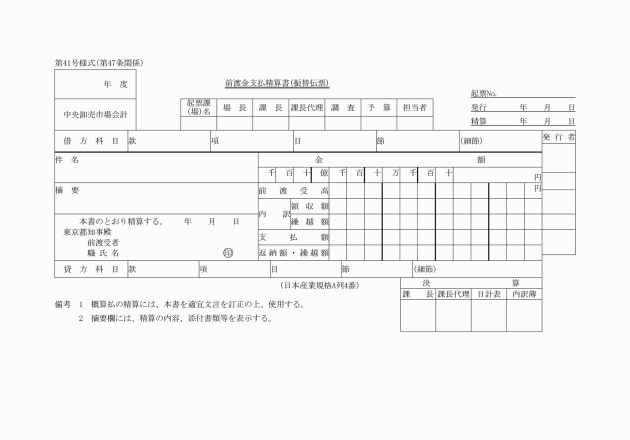

(前渡金の精算)

第四十七条 資金の前渡を受けた者は、次に掲げるところにより精算しなければならない。

二 第四十四条第五項に該当する前渡金については、その用件終了後五日以内に前渡金支払精算書を作成し、証拠書類を添えて伝票発行者に提出すること。

三 前二号の規定による精算が困難な前渡金については、市場長は、その精算方法を別に定めることができる。

3 第四十四条第三項に該当する前渡金で、その前渡を受けた月内に不足を生じる見込みのあるときは、その都度精算の上、新たに前渡を受けることができる。

4 伝票発行者は、第一項の規定による前渡金支払精算書の提出があつたときは、振替伝票を発行しなければならない。

(昭四一規則四七・昭四七規則二二・平一一規則一五七・一部改正)

(資金前渡の制限)

第四十八条 資金の前渡を受けた者で、前条の規定による精算を終了していない者は、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、緊急その他やむを得ないものについては、この限りでない。

(平一一規則一五七・一部改正)

(給与、旅費及び児童手当の支払)

第四十九条 職員に支給する給与、旅費及び児童手当の支払は、資金前渡による。

2 市場長は、前項の支払事務を取り扱わせるため、給与事務を取り扱う職員のうちから、給与取扱者を指定しなければならない。

3 市場長が東京都予算事務規則(昭和四十年東京都規則第八十三号)第四十条第二項の規定により他の局の長に執行を委任したものについては、東京都会計事務規則(昭和三十九年東京都規則第八十八号)第八十一条第二項の規定により当該局長の指定を受けた給与取扱者を前項の規定による給与取扱者とする。

4 給与、旅費又は児童手当は、その支給をする日に給与取扱者に当該資金を前渡するものとする。

5 給与取扱者は、給与、旅費及び児童手当に係る前渡金の請求及び支払を、次の各号により処理しなければならない。

一 請求は、請求書に各人別の支給額を明らかにした仕訳書を添付の上、速やかに伝票発行者に提出して行うこと。

二 支払は、支給表に各人の領収印を押させた上、行うこと。

三 前渡金整理簿、現金出納簿は、前号に規定する支給表をもつてこれに代えること。

四 前三号の規定にかかわらず、概算で支給する旅費の取扱いについては、第四十四条第五項の前渡金の取扱いの例により処理すること。ただし、精算において追給又は返納を要しない場合には、第四十七条第一項第二号の規定による前渡金支払精算書の作成は、省略するものとする。

6 各種付属機関の構成員その他非常勤職員に支給する報酬及び費用弁償の支払については、前各項の規定に準じて処理することができる。

7 給与、旅費及び児童手当に係る前渡金の精算は、省略するものとする。

(昭四一規則四七・昭四四規則九七・昭四七規則二二・平二規則七〇・平一一規則一五七・一部改正)

(昭五九規則一四一・追加、平二規則七〇・平一一規則二四二・平一五規則一二一・平一九規則二一六・平二一規則六六・平二九規則三・平二九規則一一七・平三一規則一〇〇・一部改正)

(返納金の領収等に関する事務の取扱についての特例)

第四十九条の三 給与、旅費及び児童手当の誤払または過渡となつた金額に係る返納金の領収及び払込に関する事務の取扱については、給与取扱者を第五条第二項に規定する企業出納員とする。報酬、費用弁償等の誤払または過渡となつた金額に係る返納金の領収及び払込に関する事務の取扱についてもまた同様とする。

(昭四一規則四七・追加、昭四七規則二二・一部改正、昭五九規則一四一・旧第四十九条の二繰下)

(戻出金の資金前渡)

第五十条 過誤納金を払い戻すため必要がある場合は、第四十四条第一項第四号に掲げる経費の取扱の例により、必要な資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を前渡することができる。

(概算払)

第五十一条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

一 旅費

二 官公署に対して支払う経費

三 補助金、負担金及び交付金

四 訴訟に要する経費

五 保険料

六 土地又は家屋の買収により移転を必要とすることとなつた当該家屋又は物件の移転料

七 事務事業の用に供する土地、家屋又は物件の買収に要する経費

八 前各号に掲げるもののほか、概算払により支払をしなければ契約することが困難であると認められる委託に要する経費

2 市場長又は場長は、概算払を受けた者に、その用件終了後速やかに当該概算払の精算残金を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に返納させ、その領収書を計算の基礎を明らかにした精算書に添付して、伝票発行者に提出させなければならない。ただし、分割し、又は継続して概算払をする場合については、市場長又は場長は、当該概算払の精算残金を次回に繰り越して使用させることができる。

3 伝票発行者は、前項の規定による精算書の提出があつたときは、振替伝票を発行しなければならない。

(昭五一規則六四・昭五六規則三五・平二規則七〇・平一一規則一五七・平三一規則一〇〇・一部改正)

2 市場長又は場長は、前項の規定による精算手続を完了しなければ、同一の要件について、重ねて概算払をすることができない。ただし、緊急その他やむを得ないものについては、この限りでない。

3 伝票発行者は、第一項の規定による精算書の提出があつたときは、振替伝票を発行しなければならない。

(平三一規則一〇〇・追加)

(前金払)

第五十二条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

一 官公署に対して支払う経費

二 補助金、負担金、交付金及び委託費

三 前金で支払をしなければ契約することが困難な請負、買入れ又は借入れに要する経費

四 土地又は家屋の買収又は収用により、その移転を必要とすることとなつた当該家屋又は物件の移転料

五 定期刊行物の代価及び日本放送協会に対し支払う受信料

六 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

七 運賃

八 事務事業の用に供する土地、家屋又は物件の買収に要する経費

九 有価証券保管料

十 保険料

十一 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第二条第一項に定める公共工事に要する経費

(昭四七規則一一一・平一一規則一五七・平二〇規則一九八・一部改正)

(繰替払)

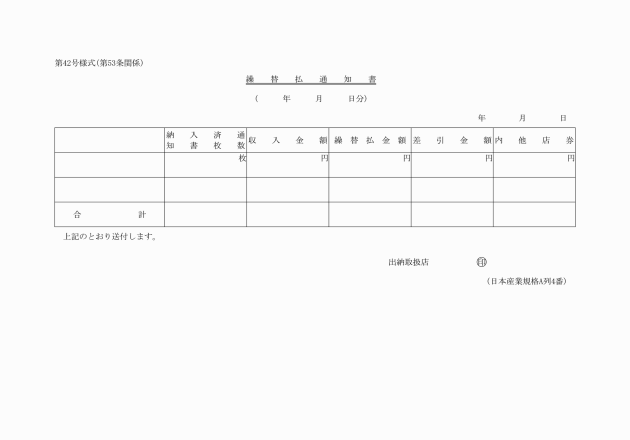

第五十三条 市場長は、次に掲げる経費の支払については、下欄に掲げる現金を企業出納員又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に繰り替えて使用させることができる。

収入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金

2 前項の規定により繰替使用をしたときは、伝票発行者は、繰替払通知書により振替伝票を発行し、繰替使用額補てんの手続をとらなければならない。

(昭四二規則八一・平一一規則一五七・一部改正)

第四節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の整理区分)

第五十四条 預り金及び預り有価証券は、それぞれ次の区分によつて整理しなければならない。

一 預り保証金

(一) 市場保証金

(二) 入札保証金

(三) 契約保証金

(四) その他保証金

二 その他預り金

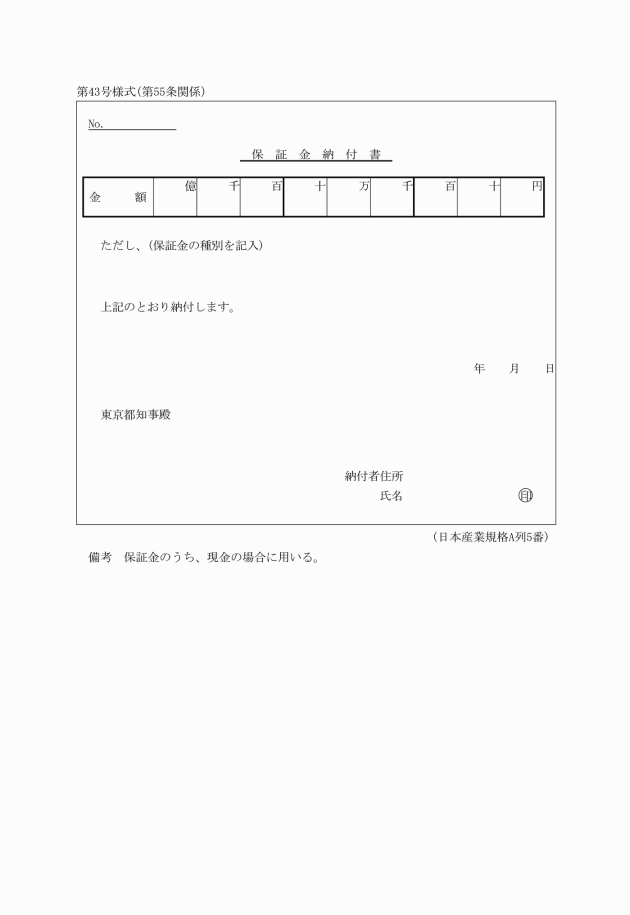

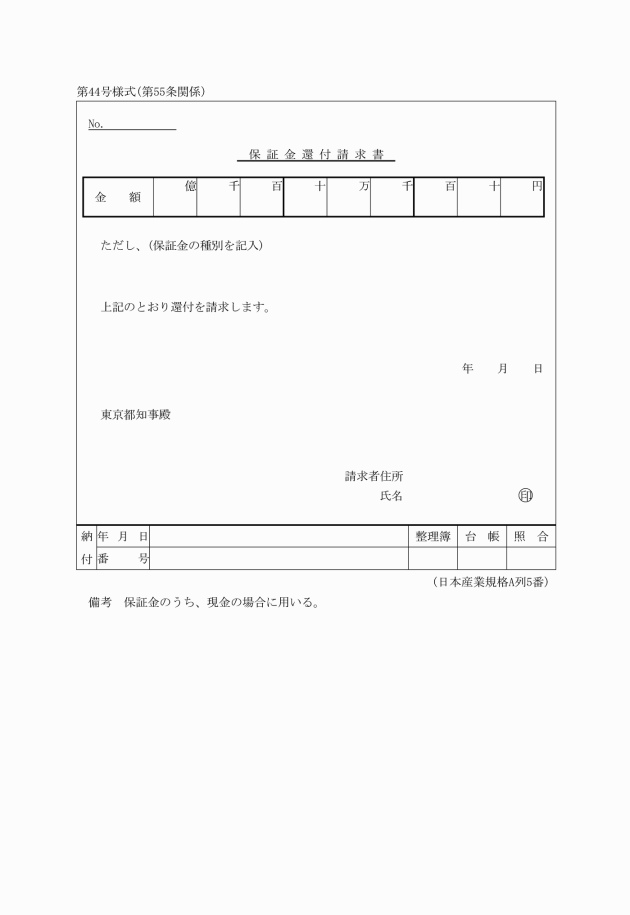

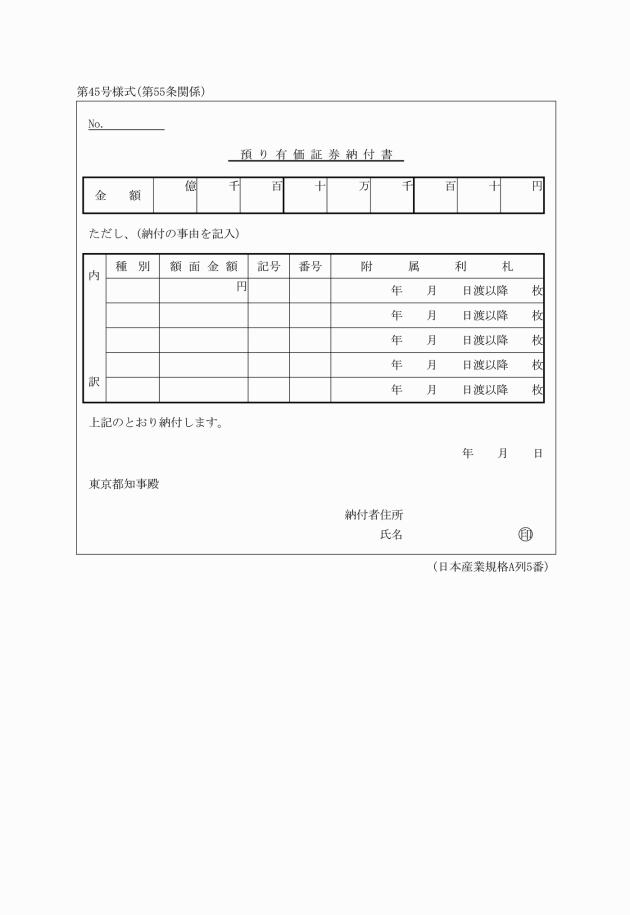

(預り有価証券の受払手続)

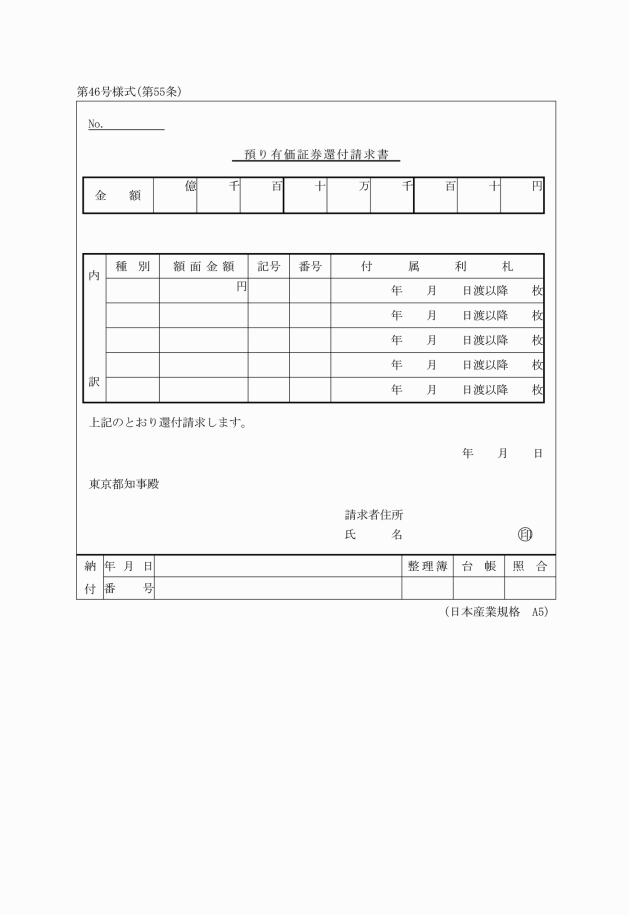

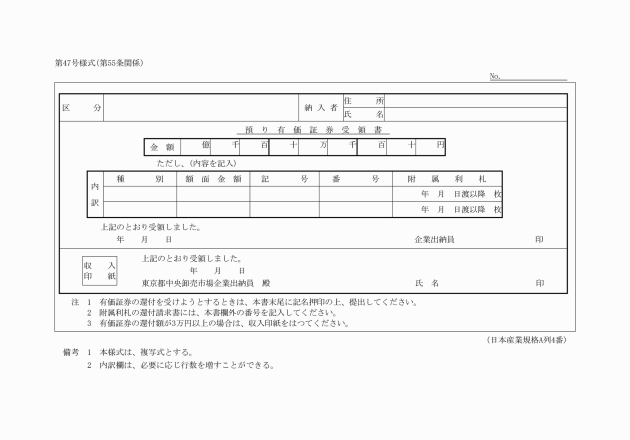

第五十五条 財務課長である企業出納員は、預り有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納入者から預り有価証券納付書又は預り有価証券還付請求書を提出させなければならない。

2 預り有価証券の受入れについては、証券と引換えに納入者に対して預り有価証券受領書を交付し、還付については当該受領書の引渡しを受けた上、当該証券を還付しなければならない。

(昭四一規則二一〇・平一一規則一五七・平一二規則二〇二・一部改正)

(預り有価証券の整理)

第五十六条 預り有価証券は、券面金額によつて整理しなければならない。

(利札の還付)

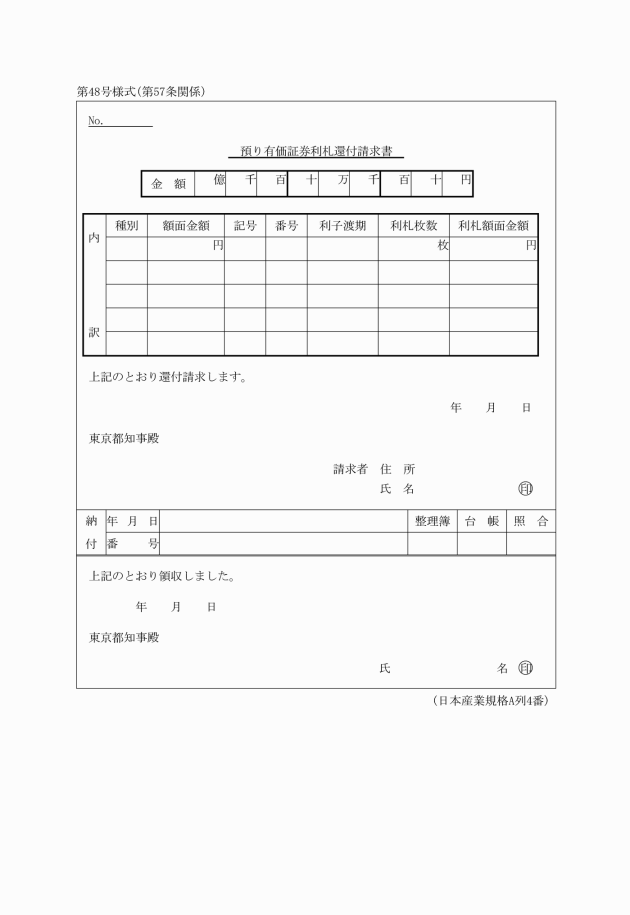

第五十七条 預り有価証券の利札の還付請求があつたときは、財務課長である企業出納員は、領収書の引渡しを受けた上、当該利札の還付をしなければならない。

(昭四一規則二一〇・平一一規則一五七・平一二規則二〇二・一部改正)

(預り有価証券の保管)

第五十八条 財務課長である企業出納員は、預り有価証券を第五十四条の区分ごとに、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

2 預り有価証券の保管上必要があるときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(昭四一規則二一〇・平一二規則二〇二・一部改正)

(入札保証金の取扱いの特例)

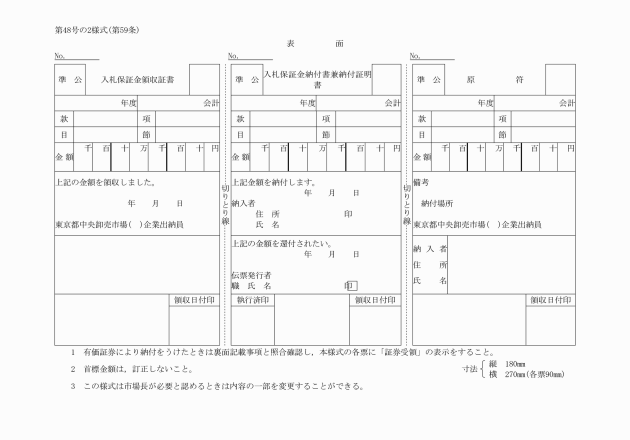

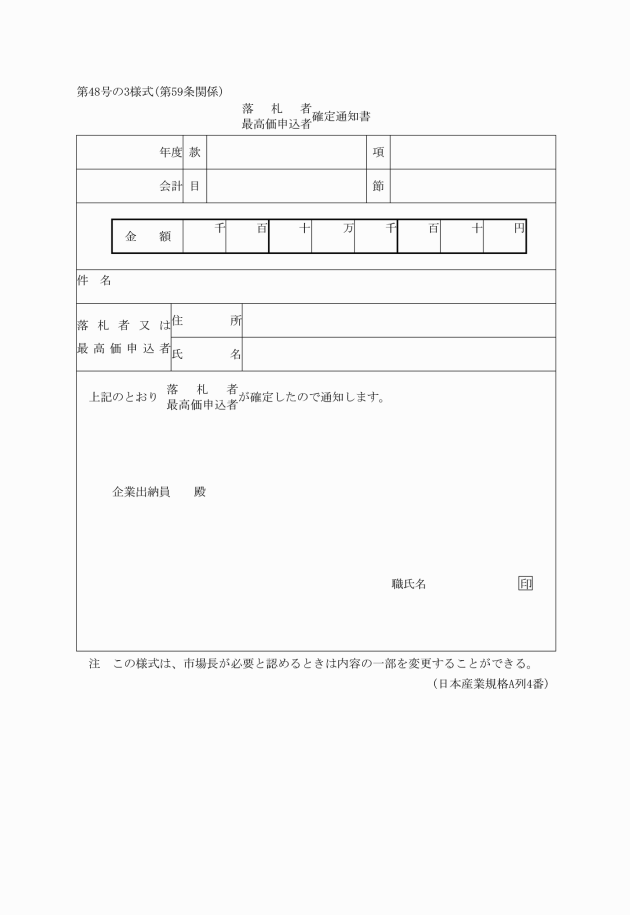

第五十九条 入札保証金の取扱いについては、次の各号の規定により処理しなければならない。

一 財務課長である企業出納員は、入札保証金納付書により、現金(この場合の小切手は銀行振出又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは、入札保証金領収書及び納付証明書を納入者に交付した上、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。

二 開札が終了したときは、伝票発行者は、直ちに納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを財務課長である企業出納員に送付して、領収書と引換えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、市場長は、落札者確定通知書を財務課長である企業出納員に送付して、有価証券を除き、当該入札保証金を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込ませなければならない。

(昭四一規則二一〇・平一二規則二〇二・一部改正)

(都に帰属した預り金等の整理)

第六十条 預り金及び預り有価証券のうち都に帰属するものが生じたときは、収入徴収者は、直ちにその収入の手続をとらなければならない。

(準用規定)

第六十一条 前六条に規定するものを除くほか、預り金及び預り有価証券の取扱については、収入及び支出の規定を準用する。

第四章 たな卸資産

第一節 通則

(たな卸資産の範囲)

第六十二条 この規則において「たな卸資産」とは、次の各号に掲げる物品をいう。

一 材料

二 消耗工具、器具及び備品

三 消耗品

四 その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分、品目及び単位呼称は、貯蔵品名鑑として市場長が別に定める。

(たな卸資産取扱主任)

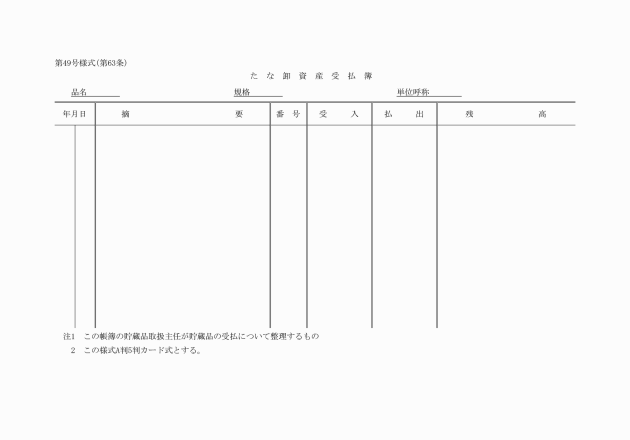

第六十三条 中央卸売市場に、たな卸資産取扱主任(以下「取扱主任」という。)を置くことができる。

2 前項の取扱主任は、市場長が任命する。

3 取扱主任は、企業出納員の命を受け、その所管に係るたな卸資産の出納及び保管の事務を行うとともに、たな卸資産受払簿を備え、出納のつど整理しなければならない。

(たな卸資産の貯蔵)

第六十四条 企業出納員は、常に業務の執行上必要な量のたな卸資産が貯蔵されるように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第二節 購入

(購入計画)

第六十五条 中央卸売市場管理部長(以下「管理部長」という。)及び場長は、使用実績、保有高など諸般の事情を基礎として、棚卸資産の調達計画を立てなければならない。

(昭四二規則八一・平九規則七八・平一三規則一五〇・一部改正)

(たな卸資産購入限度額の通知)

第六十六条 市場長は、各市場のたな卸資産購入限度額を場長に通知しなければならない。

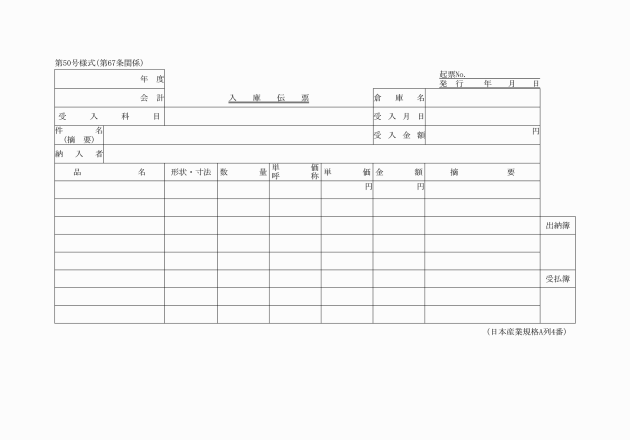

第三節 出納

一 購入品 契約書、納品書及び検査調書(用品については用品配給請求書又は用品送付書)

二 製作品 貯蔵品受入決定書

三 工事等の施行により発見、発生または副生した動産で、都の所有に属することとなつたもの 貯蔵品受入決定書

四 贈与若しくは寄付または交換により受け入れた動産 貯蔵品受入決定書

五 その用途を廃止した固定資産及び資産外物品 貯蔵品受入決定書

六 拾得品で都の所有に属することとなつた動産 貯蔵品受入決定書

七 掃除等により寄せ集めた紙屑その他の受入を適当と認められる動産 貯蔵品受入決定書

八 工事担当者または使用者から返還を受けた動産 貯蔵品返還決定書

2 前項の規定に基くたな卸資産の受入があつたときは、伝票発行者は、振替伝票を発行しなければならない。

(昭四二規則八一・一部改正)

(受入価額)

第六十八条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

一 購入または製作によつて取得したものについては、購入または製作に要した価額

二 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(払出)

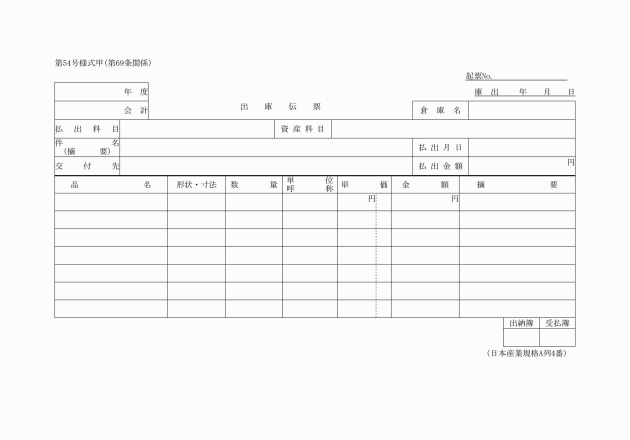

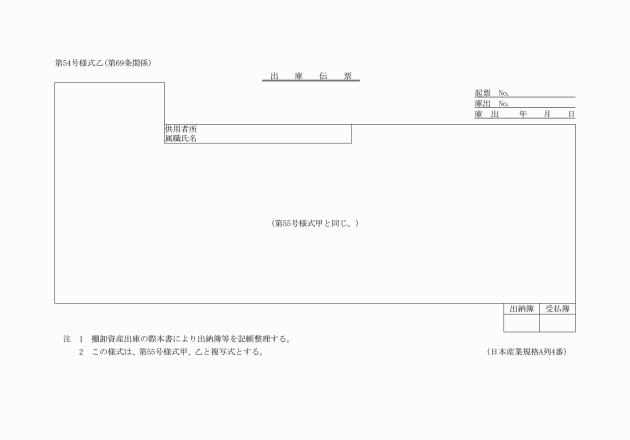

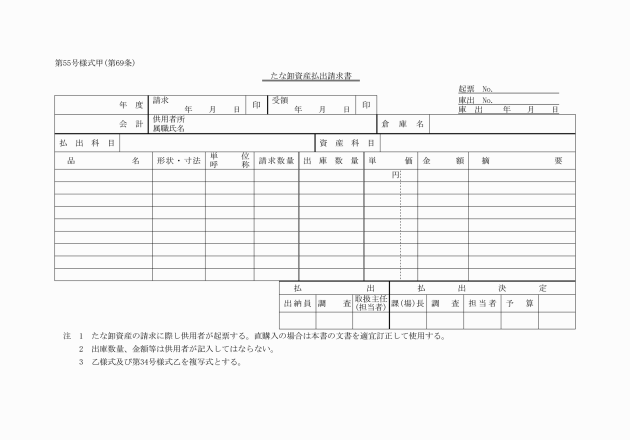

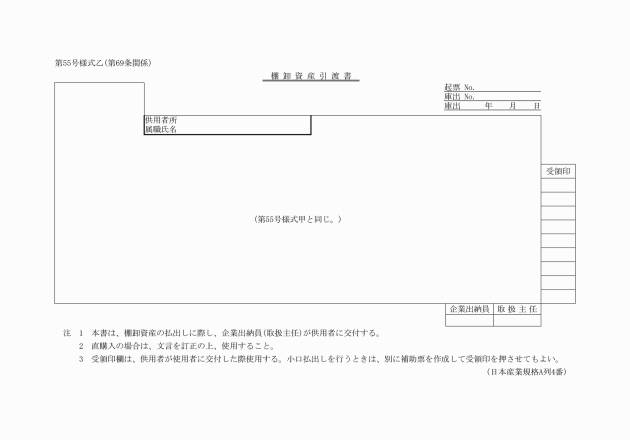

第六十九条 企業出納員は、第七十九条に定める資産外物品供用者からたな卸資産払出請求書を受けたときは、出庫伝票を作成し、受領書と引換にたな卸資産及びたな卸資産引渡書を資産外物品供用者に交付しなければならない。

2 前項の規定に基くたな卸資産の払出があつたときは、伝票発行者は、振替伝票を発行しなければならない。

(売払等の場合の払出)

第七十条 次の各号に掲げるたな卸資産の払出についてその決定があつたときは、企業出納員は、出庫伝票を作成し、受領書と引換に当該たな卸資産を相手方に交付しなければならない。

一 売払のため払い出すたな卸資産

二 贈与若しくは寄付または交換のため払い出すたな卸資産

三 工事または製造等の請負契約に伴う支給材料

2 前項の規定に基くたな卸資産の払出があつたときは、伝票発行者は、振替伝票を発行しなければならない。

(昭四二規則八一・一部改正)

(払出価額)

第七十一条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法による。

(保管転換)

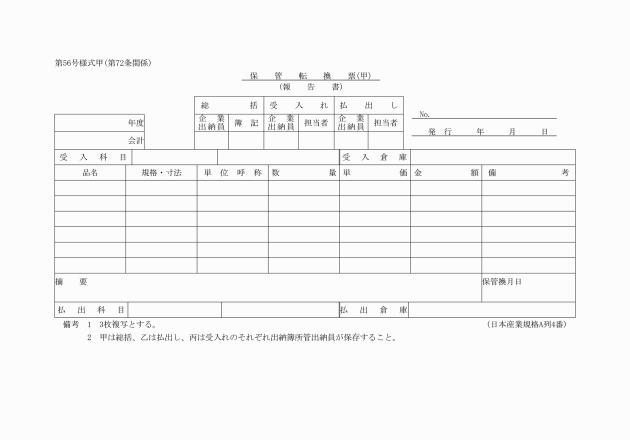

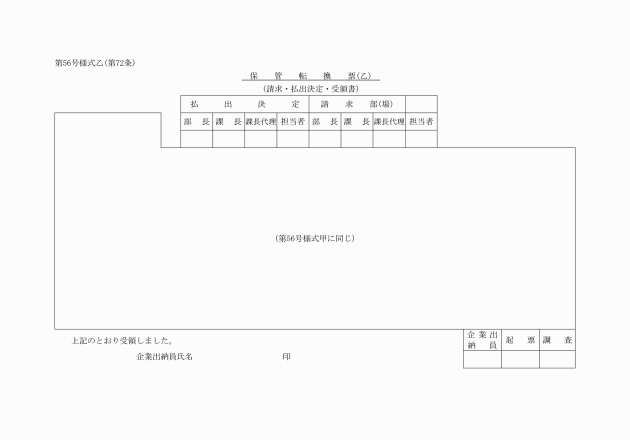

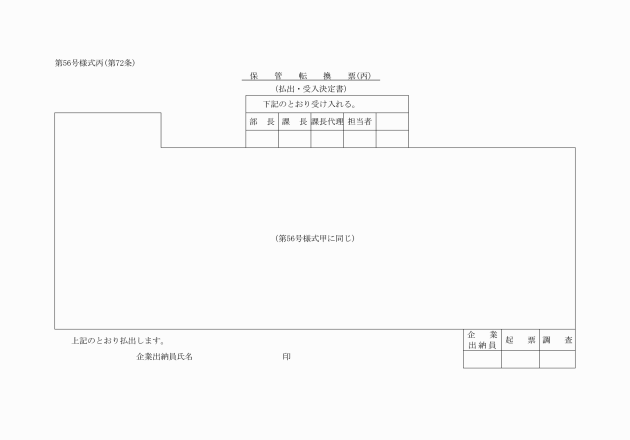

第七十二条 企業出納員相互間又は取扱主任相互間において棚卸資産の保管転換をしようとするときは、企業出納員は、あらかじめ財務課長又は場長に協議した上、保管転換票により行うものとする。

(昭四一規則二一〇・平一二規則二〇二・一部改正)

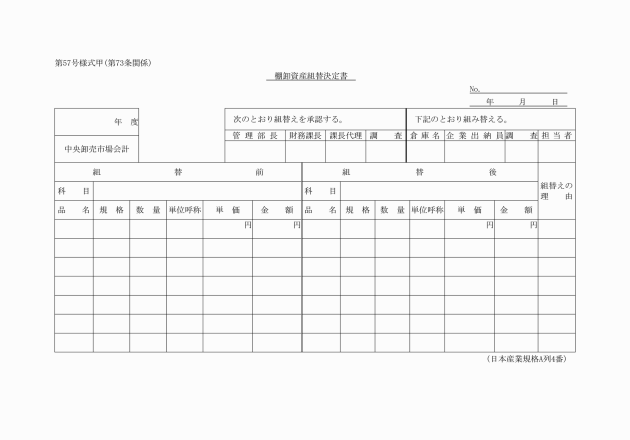

(不用品への組替え)

第七十三条 企業出納員は、その保管に属する不用品以外の棚卸資産で使用することができなくなつたものについては、管理部長の承認を得て不用品に組み替えなければならない。ただし、棚卸資産として受け入れる必要のないものについては、管理部長の承認を得て、廃棄することができる。

2 前項の規定によつて、たな卸資産を廃棄するときは、企業出納員は、出庫伝票を作成したうえ、当該たな卸資産の廃棄をしなければならない。

3 前項の規定に基くたな卸資産の廃棄があつたときは、伝票発行者は、振替伝票を発行しなければならない。

(昭四二規則八一・平九規則七八・平一三規則一五〇・一部改正)

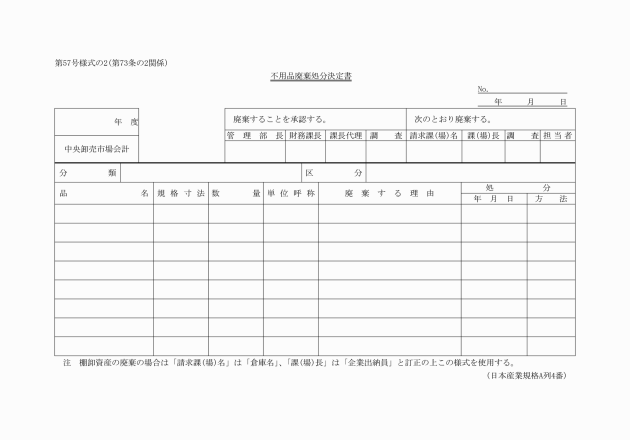

(不用品の処分)

第七十三条の二 企業出納員は、その保管に属する不用品について財務課長又は場長に売却手続を請求しなければならない。ただし、売却してもその価額が売却に要する費用を償えないもの、買受人のいないもの、その他売却を不適当と認めるものについては、管理部長の承認を得て廃棄することができる。

(昭四二規則八一・追加、平九規則七八・平一二規則二〇二・平一三規則一五〇・一部改正)

(受払状況の報告)

第七十三条の三 企業出納員は、毎月の棚卸資産の受入及び払出状況を翌月の五日までに財務課長に報告しなければならない。

(昭四二規則八一・追加、平一二規則二〇二・一部改正)

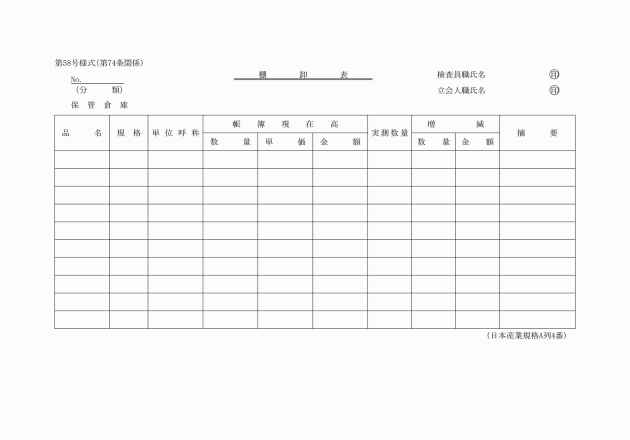

第四節 たな卸

(実地たな卸)

第七十四条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時、実地たな卸を行わなければならない。

3 前二項の規定により、実地たな卸を行つた場合は、企業出納員は、その結果に基いてたな卸表を作成しなければならない。

(平九規則七八・平一三規則一五〇・一部改正)

(棚卸の結果の報告)

第七十六条 企業出納員は、第七十四条第三項の規定により作成する棚卸表を、棚卸実施の日から十五日以内に管理部長に提出しなければならない。

2 実地棚卸の結果、現品に過不足があるときは、企業出納員は、その原因を調査し、前項の棚卸表と併せて、管理部長に報告しなければならない。

3 前二項の場合において、市場にあつては、企業出納員は、場長を経て管理部長に提出し、又は報告しなければならない。

(平九規則七八・平一三規則一五〇・一部改正)

(たな卸修正)

第七十七条 前条第二項の場合、伝票発行者は、たな卸表に基き振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。

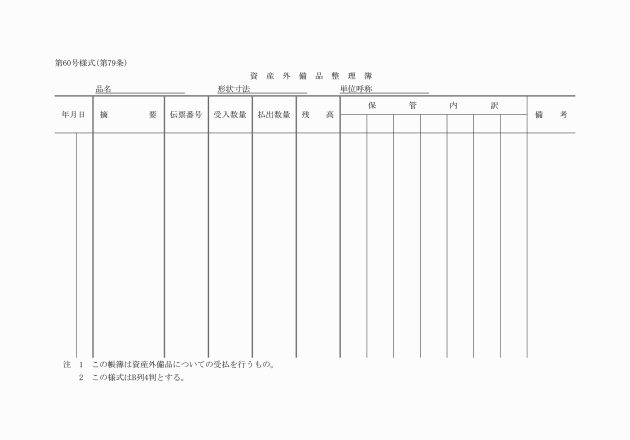

第五章 資産外物品

第一節 通則

(資産外物品の範囲)

第七十八条 資産外物品(以下「物品」という。)とは、次に掲げるものをいう。

一 たな卸資産から払い出された備品または消耗品

二 購入の際に直接、経費として処理された備品または消耗品

2 物品の範囲、品名及び単位呼称は、市場長が別に定める。

(物品供用者)

第七十九条 中央卸売市場に物品供用者(以下「供用者」という。)を置くことができる。

2 前項の供用者は、市場長が指定する。

3 市場長は、供用者を指定したときは、財務課長又は場長及び企業出納員に通知しなければならない。

4 供用者は、上司の命を受け、その所管に属する物品をその用途に応じて使用させる事務を行うとともに、第七十八条第一項各号に定めるたな卸資産から払い出された備品並びに購入の際に直接、経費として処理された備品(以下「資産外備品」という。)については、資産外備品整理簿を備えて整理しなければならない。

(昭四一規則二一〇・昭四二規則八一・平一二規則二〇二・一部改正)

(直購入)

第八十条 管理部長又は場長は、第六十二条第二項に定める貯蔵品名鑑に掲げる棚卸資産以外の物品で、購入後直ちに使用する予定のもの又は建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものは、直接、当該科目の支出として購入することができる。

2 前項の場合、管理部長又は場長は、当該物品を直ちに業務の用に供するため、供用者に交付するものとする。

(昭四一規則四七・平九規則七八・平一三規則一五〇・一部改正)

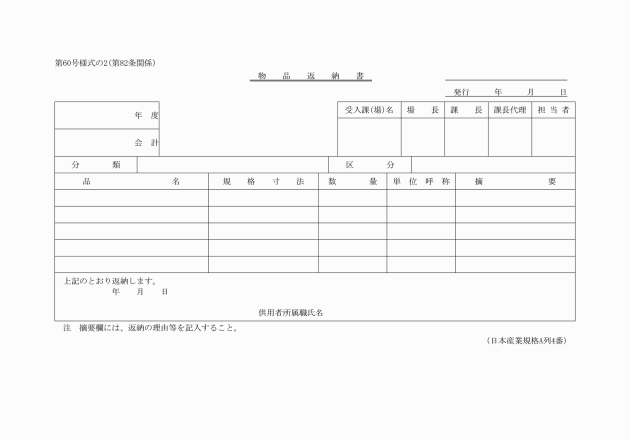

第二節 管理

(供用)

第八十一条 供用者は、物品を職員に使用させるときは、一人の職員が専ら使用するものについてはその職員(以下「専用者」という。)に、二人以上の職員が共に使用するものについてはこれらの職員のうちの上席者(以下「共用責任者」という。)に受領印を第八十五条に規定する資産外備品占用票又は資産外備品共用票に押させなければならない。

(平一一規則一五七・一部改正)

(回収)

第八十二条 供用者は、使用者が休職、退職、転勤その他の理由により物品を使用する必要がなくなつたとき、または物品が使用に耐えなくなつたときは、直ちに当該物品を回収しなければならない。

2 前項の場合において、使用者が事故のため物品の回収手続を執ることができないときは、供用者は、他の職員にその手続を代行させることができる。

(昭四二規則八一・平一一規則一五七・平一二規則二〇二・一部改正)

(物品の所属換)

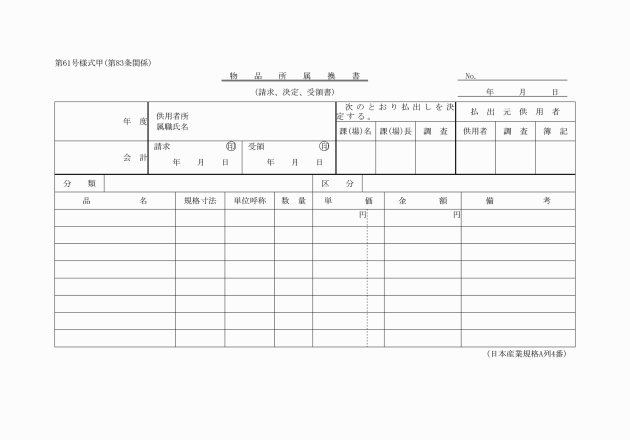

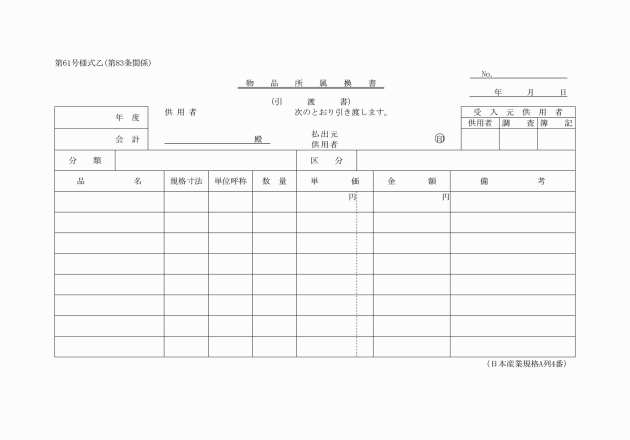

第八十三条 供用者相互間で物品の所属換をしようとするときは、財務課長又は場長の決定を得て物品の受入れをしようとする供用者が、物品所属換書により払出しをする供用者に請求しなければならない。

(昭四二規則八一・全改、平一二規則二〇二・一部改正)

2 前項の規定は、工事発生材その他拾得品について準用する。

(昭四二規則八一・全改、平九規則七八・平一一規則一五七・平一二規則二〇二・平一三規則一五〇・一部改正)

(資産外備品の整理)

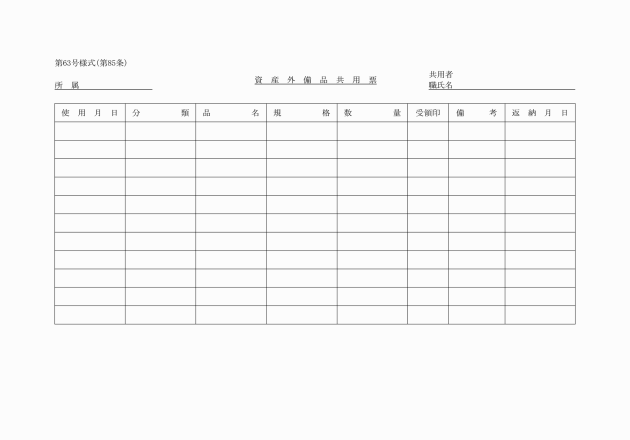

第八十五条 供用者は、資産外備品の供用状況を明らかにするため、専用者または共用責任者ごとに資産外備品専用票または資産外備品共用票を作成しなければならない。

2 供用者は、毎事業年度三月末日現在において資産外備品現在高調書を作成し、財務課長又は場長を経由の上、管理部長に提出しなければならない。

(昭四二規則八一・平九規則七八・平一一規則一五七・平一二規則二〇二・平一三規則一五〇・一部改正)

第六章 固定資産

第一節 通則

(固定資産の範囲)

第八十六条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

一 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、耐用年数一年以上かつ取得価額十万円以上の工具、器具及び備品、建設仮勘定並びにその他の有形資産であつて有形固定資産に属する資産とすべきもの

二 無形固定資産 借地権、地上権、特許権、施設利用権、電話加入権及びその他の無形資産であつて無形固定資産に属する資産とすべきもの

三 投資その他の資産 投資有価証券、長期貸付金、基金及びその他の固定資産であつて投資その他の資産に属する資産とすべきもの

2 前項の固定資産の区分は、固定資産名鑑として、市場長が別に定める。

(平一一規則一五七・平二六規則一〇・一部改正)

(固定資産の管理)

第八十七条 固定資産の取得、処分、減価償却等資産の整理に伴う事務は、管理部長が行うものとする。

(平九規則七八・平一三規則一五〇・一部改正)

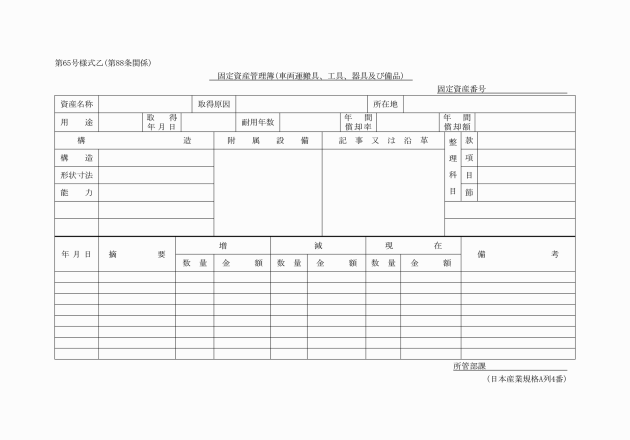

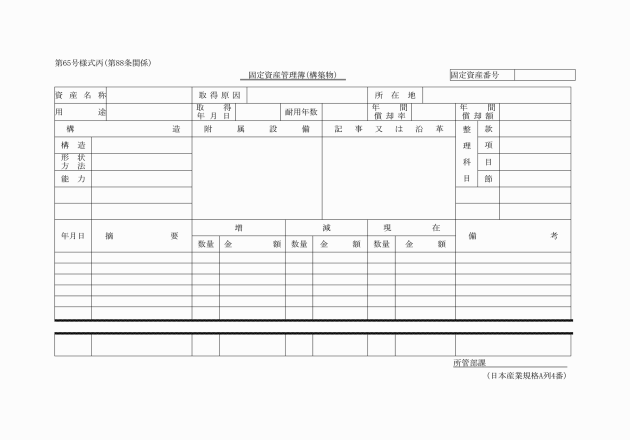

第八十八条 部の課長及び場長は、管理部長の命を受け、その所管に係る第八十六条に定める固定資産のうち、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第一項に定める公有財産を除く固定資産の出納及び保管の事務を行うとともに、固定資産管理簿を備え、出納の都度、整理しなければならない。

(昭四二規則八一・平九規則七八・平一三規則一五〇・一部改正)

第二節 取得

(取得)

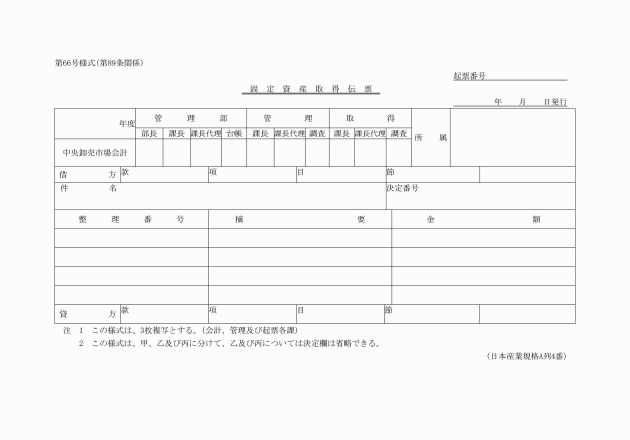

第八十九条 固定資産を取得したときは、管理部長は、固定資産取得伝票を発行しなければならない。

2 伝票発行者は、前項の固定資産取得伝票に基いて、振替伝票を発行しなければならない。

(平九規則七八・平一三規則一五〇・一部改正)

(取得価額)

第九十条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

一 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

二 建設改良工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設改良工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

三 無償で取得した固定資産又は取得価額の不明な固定資産については、公正な評価額

(平二六規則一〇・一部改正)

(交換による固定資産の取得価額)

第九十一条 交換によつて取得した固定資産の価額は、次のとおりとする。

一 交換差金のないときは、引き渡した資産の帳簿価額

二 交換差金を受けたときは、引き渡した資産の帳簿価額から、交換差金に相当する額を控除した額

三 交換差金を支払つたときは、引き渡した資産の帳簿価額に、交換差金に相当する額を加算した額

(建設改良工事又は製作の精算)

第九十二条 建設改良工事又は製作が完了したときは、管理部長は、速やかに精算し、固定資産取得伝票を発行しなければならない。

2 伝票発行者は、前項の固定資産取得伝票に基いて、振替伝票を発行しなければならない。

(平九規則七八・平一一規則一五七・平一三規則一五〇・一部改正)

第三節 管理及び処分

(売却等)

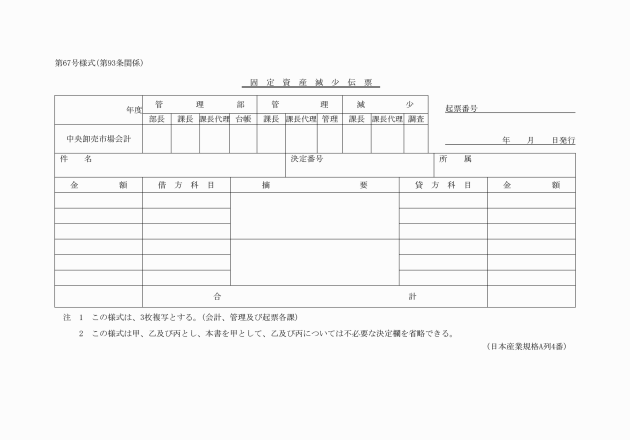

第九十三条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄したときは、管理部長は、固定資産減少伝票を発行しなければならない。固定資産が滅失又は損傷した場合において、それに対応する帳簿価額及び減価償却累計額を控除する必要があるときもまた同様とする。

2 伝票発行者は、前項の固定資産減少伝票に基いて、振替伝票を発行しなければならない。

3 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合、または売却価額が、売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(平元規則九〇・平九規則七八・平一三規則一五〇・一部改正)

(異動)

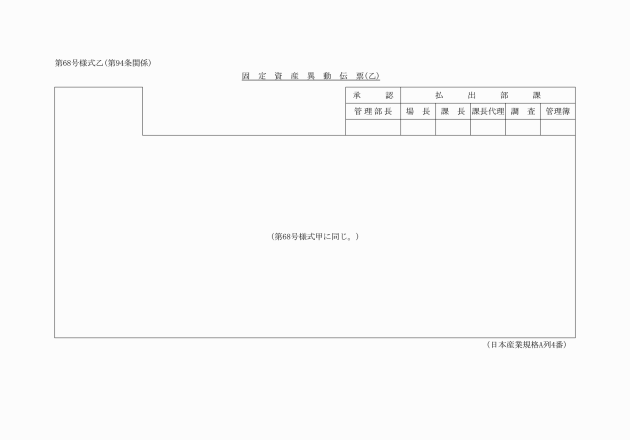

第九十四条 部の課長及び場長の間において、第八十八条に定める固定資産の異動をしようとするときは、管理部長の承認を得て、固定資産異動伝票により行わなければならない。

(昭四二規則八一・昭四七規則二二・平九規則七八・平一三規則一五〇・一部改正)

3 前二項の規定は、固定資産を撤去した場合について準用する。

(平九規則七八・平一一規則一五七・平一三規則一五〇・一部改正)

第四節 減価償却

(減価償却)

第九十六条 固定資産のうち、土地、立木及び建設仮勘定を除く有形固定資産並びに電話加入権を除く無形固定資産を償却資産とし、毎事業年度、減価償却を行うものとする。

(平二六規則一〇・一部改正)

(償却の方法)

第九十七条 減価償却は、定額法により毎事業年度に行い、その整理は、有形固定資産については間接法、無形固定資産については直接法によるものとする。

(償却の範囲)

第九十八条 減価償却は、有形固定資産については、その価額の百分の九十、無形固定資産については、その価額の百分の百に達するまで行うものとする。ただし、有形固定資産については、本文の減価償却終了後、なお当該帳簿原価の百分の五に相当する金額まで行うものとする。

(昭四一規則四七・昭五二規則一四・平二六規則一〇・一部改正)

(取替資産)

第九十九条 償却資産のうち、軌条(その附属品を含む。)、枕木及び製氷缶は取替資産とし、その取替に要する経費を営業費用に計上して、固定資産の価額整理は行わないものとする。

(減価償却の特例)

第百条 有形固定資産について、当該帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第十五条第三項の規定により、帳簿価額が一円に達するまで減価償却を行おうとするときは、管理部長は、あらかじめ、その旨及びその年数について、市場長の決定を受けなければならない。

(昭四一規則四七・平九規則七八・平一一規則一五七・平一三規則一五〇・平二六規則一〇・一部改正)

(償却開始の時期)

第百一条 減価償却は、固定資産を事業の用に供した月から月割計算で行うものとする。

(平一四規則九七・平一四規則二二一・一部改正)

(減価償却の手続)

第百二条 管理部長は、減価償却を行おうとするときは、減価償却費計算書を作成して、市場長の承認を受けなければならない。

(平九規則七八・平一三規則一五〇・一部改正)

第五節 諸表報告

(諸表報告)

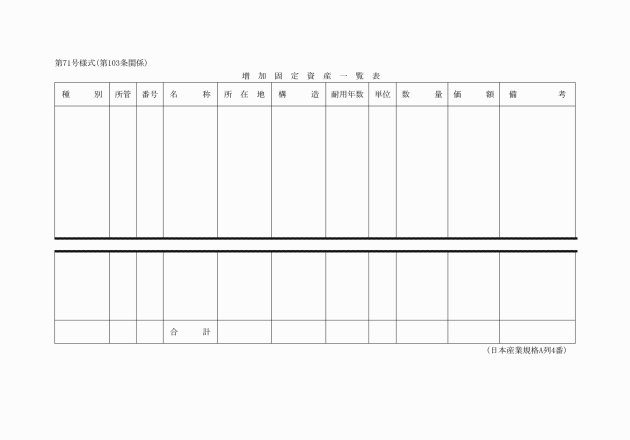

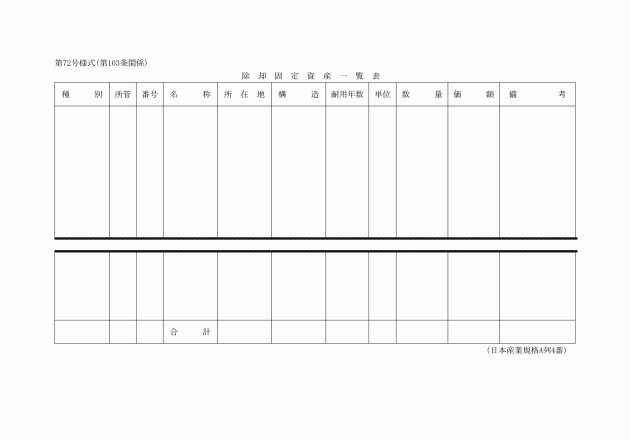

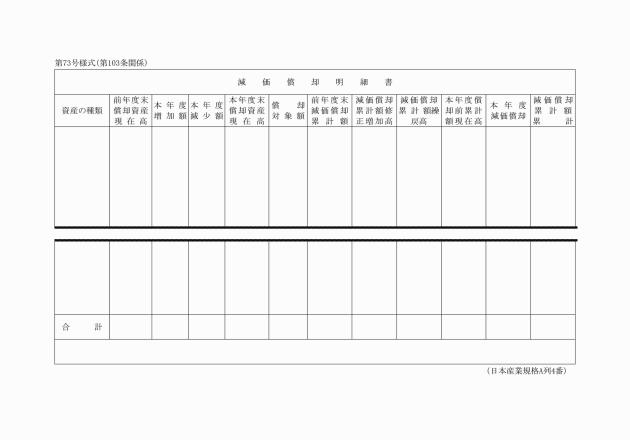

第百三条 管理部長は、毎事業年度経過後、速やかに次に掲げる諸表を作成して、市場長に報告しなければならない。

一 固定資産明細書

二 増加固定資産一覧表

三 除却固定資産一覧表

四 減価償却明細書

(平九規則七八・平一三規則一五〇・一部改正)

第七章 決算

第一節 通則

(決算の種類)

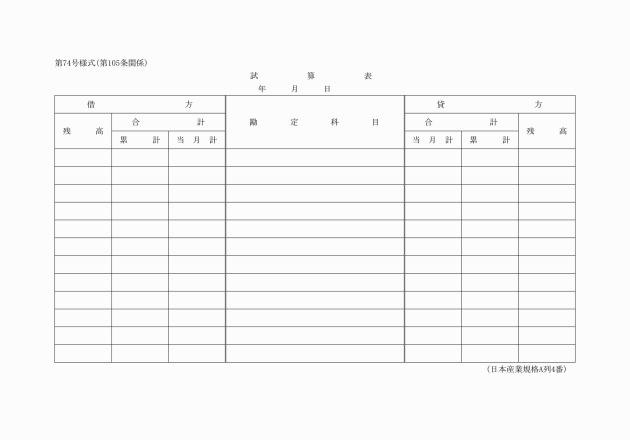

第百四条 決算は、月次決算及び年度決算とする。

第二節 月次決算

(月次決算)

第百五条 管理部長は、毎月末日をもつて決算を行うものとする。

(平九規則七八・平一三規則一五〇・一部改正)

第三節 年度決算

(決算整理)

第百六条 管理部長は、次に掲げる事項について、毎事業年度経過後、速やかに伝票発行者に振替伝票を発行させ、必要な整理を行わなければならない。

一 繰延勘定の償却

二 収入未済のものの欠損処分

三 前払費用の計上

四 未払費用の計上

五 前受収益の計上

六 未収収益の計上

七 繰延収益の計上及び償却

八 資産の評価

九 引当金の計上

(平九規則七八・平一三規則一五〇・平二六規則一〇・一部改正)

(帳簿の締切り)

第百七条 管理部長は、前条の決算整理を行つた後、各帳簿の締切りを行うものとする。

(平九規則七八・平一三規則一五〇・一部改正)

(決算資料の作成)

第百八条 決算資料の作成に関する事務は、管理部長が行う。

2 管理部長は、翌事業年度の五月十日までに、決算資料を市場長に提出しなければならない。

(平九規則七八・平一三規則一五〇・一部改正)

一 決算報告書

二 損益計算書

三 剰余金計算書または欠損金計算書

四 剰余金処分計算書または欠損金処理計算書

五 貸借対照表

2 前項の規定により、決算報告書その他の書類を知事に提出するときは、市場長は、併せて次に掲げる書類を提出しなければならない。

一 事業報告書

二 キャッシュ・フロー計算書

三 収益費用明細書

四 固定資産明細書

五 企業債明細書

(平二六規則一〇・一部改正)

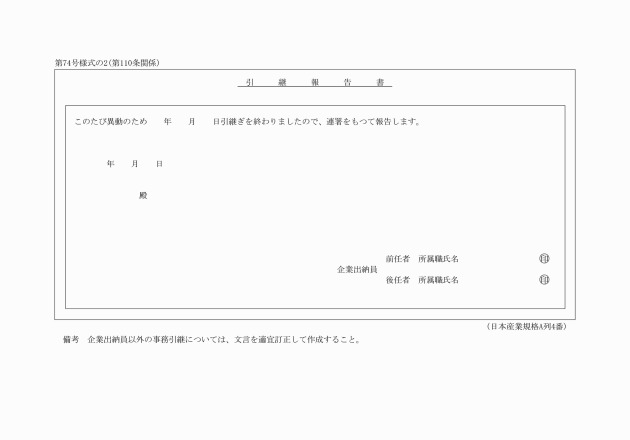

第八章 事務引継

(事務引継)

第百十条 企業出納員及び資金前渡を受けた者が異動したときは、前任者は十日以内にその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会いの上、帳簿及び関係書類と、現金、有価証券又は棚卸資産を照合し、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終頁に記入し、双方連署しなければならない。

3 前項の引継ぎをしたときは、引継報告書を作成し、市場長又は場長に提出しなければならない。

4 前任者が事故のため自ら引継ぎをすることができないときは、市場長又は場長の命じた職員に、前三項の規定により事務の引継ぎをさせなければならない。

(平一一規則一五七・一部改正)

第九章 監督責任

(監督責任)

第百十一条 市場長は、現金、有価証券、たな卸資産、物品、固定資産、その他資産の出納保管及び管理の事務について、部の課長、場長、企業出納員、現金取扱員、資金の前渡を受けた者、取扱主任、供用者その他の職員を監督しなければならない。

2 管理部長及び場長は、現金、有価証券、棚卸資産、物品、固定資産、その他資産の出納保管及び管理の事務について、所属の企業出納員、現金取扱員、資金の前渡を受けた者、取扱主任、供用者、その他の職員を監督しなければならない。

3 企業出納員は、現金、有価証券及びたな卸資産の受払の事務について、所属の現金取扱員及び取扱主任を監督しなければならない。

(昭四二規則八一・平九規則七八・平一三規則一五〇・一部改正)

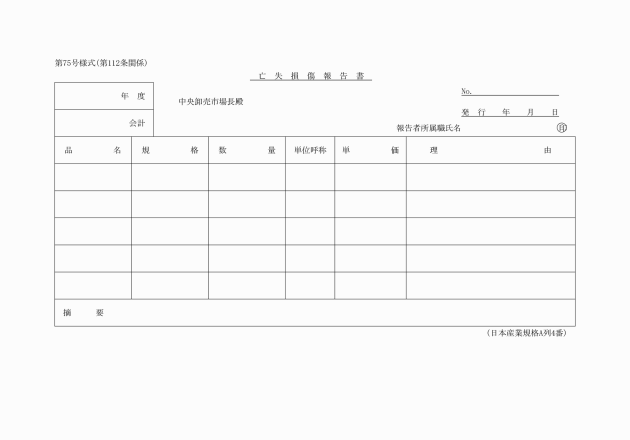

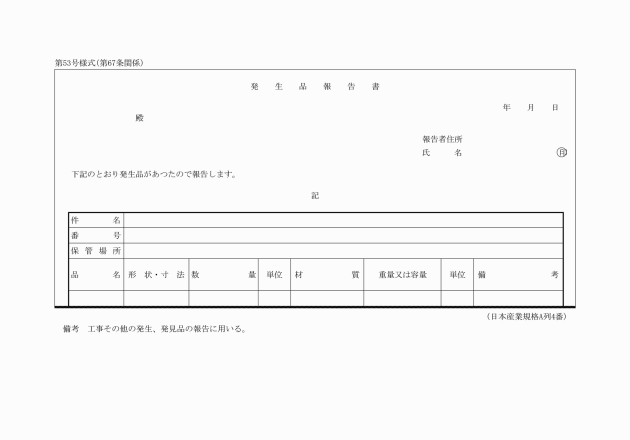

(亡失、損傷の報告)

第百十二条 部の課長、場長、企業出納員、現金取扱員、資金の前渡を受けた者、取扱主任、供用者、その他資産を管理する職員は、その管理している現金、有価証券、たな卸資産、物品、固定資産、その他の資産について、亡失または損傷の事実があつたときは、直ちにその旨を市場長に報告しなければならない。

2 市場長は、前項の報告その他により、中央卸売市場に属する現金、有価証券、棚卸資産、物品、固定資産その他の資産について、亡失又は損傷の事実を知つたときは、その事の経過に意見を付けて知事に報告しなければならない。

(昭四二規則八一・平一一規則一五七・一部改正)

(自己検査)

第百十三条 市場長は、現金、有価証券、棚卸資産、物品、固定資産の出納保管、管理その他の事務一切について、毎事業年度一回以上、所属職員のうちから検査員を命じて検査をさせなければならない。

2 市場長は、前項の規定により検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。

(平一一規則一五七・一部改正)

(検査の期間)

第百十四条 検査は、検査当日現在によつて、前回の検査以降のものについて行うものとする。

(検査済の表示)

第百十五条 検査員は、検査終了後、検査年月日、検査終了の旨及びその職氏名を、関係帳簿の最終頁に記載して、押印しなければならない。この場合において、立会人は職氏名を連記の上、押印しなければならない。

(平一一規則一五七・一部改正)

(検査報告)

第百十六条 検査員は、検査終了後十五日以内に検査報告書を作成し、市場長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要と認めるものがあるときは、直ちにその事の経過に意見を付けて市場長に報告しなければならない。

(平一一規則一五七・一部改正)

第十章 雑則

(様式)

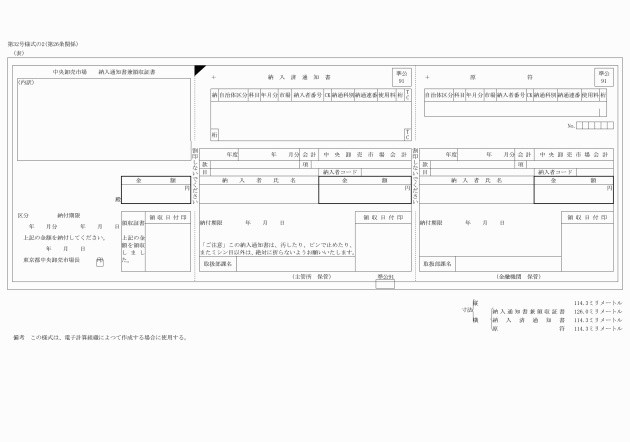

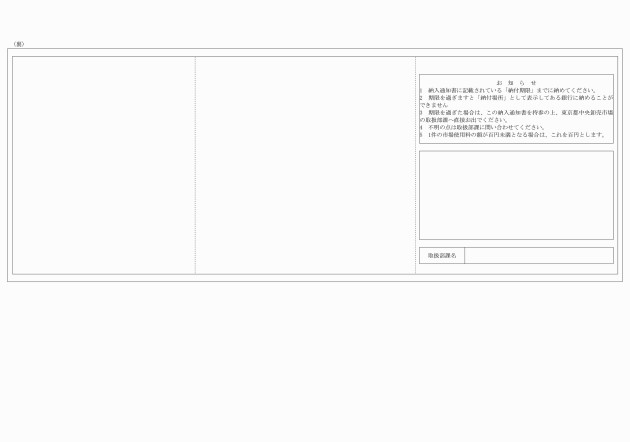

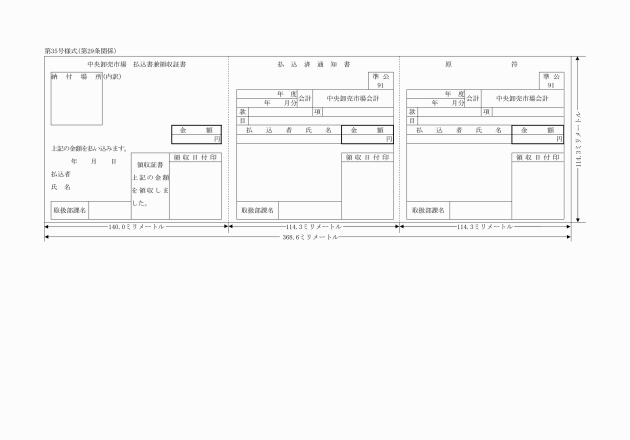

第百十七条 この規則の施行について必要な帳簿及び書類の様式は、別記のとおりとする。

2 電子計算組織及び金銭登録機により処理する収入に関する事務に必要な書類の様式については、前項の規定にかかわらず、特別企業出納員に協議のうえ、市場長が定めることができる。

(昭四四規則九七・一部改正)

付則

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(平二二規則九六・旧付則・一部改正)

2 第四十九条第一項、第四項、第五項及び第七項、第四十九条の二並びに第四十九条の三の規定は、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定による子ども手当の支給について準用する。この場合において、第四十九条の見出し及び同条第一項中「及び児童手当」とあるのは「、児童手当及び子ども手当」と、同条第四項中「又は児童手当」とあるのは「、児童手当又は子ども手当」と、同条第五項及び第七項中「及び児童手当」とあるのは「、児童手当及び子ども手当」と、第四十九条の二(見出しを含む。)中「又は児童手当」とあるのは「、児童手当又は子ども手当」と、第四十九条の三中「及び児童手当」とあるのは「、児童手当及び子ども手当」と読み替えるものとする。

(平二二規則九六・追加、平二三規則八七・平二三規則一一一・一部改正)

付則(昭和四〇年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和四〇年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和四一年規則第四七号)

第九十八条及び第百条の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。

付則(昭和四一年規則第一八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和四一年規則第二一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年十二月一日から適用する。

附則(昭和四二年規則第八一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都と場事業財務規則(昭和三十九年東京都規則第百二十一号。以下「と場事業財務規則」という。)は廃止する。

3 この規則の従前の規定並びにと場事業財務規則の規定によりなした手続その他の行為は、この規則によりなしたものとみなす。

4 従前の様式による帳簿その他の用紙は昭和四十二年度に限り使用することができる。

附則(昭和四四年規則第九七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年規則第一八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年規則第一一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年規則第一五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の様式による支払金口座振替依頼書は、当分の間、なお使用することができる。

附則(昭和四七年規則第二〇七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年規則第一四号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附則(昭和五三年規則第七九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の様式による前渡金及び概算払整理簿、振替伝票(多科目用)、支払額調書及び支払金口座振替依頼書は、当分の間、なお使用することができる。

附則(昭和五五年規則第一七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年規則第三五号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則(昭和五九年規則第一四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年規則第一九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年規則第六五号)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都中央卸売市場財務規則別記第三十九号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

附則(昭和六三年規則第八六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第九〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二年規則第七〇号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

附則(平成三年規則第七二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都中央卸売市場財務規則別記第三十九号様式による用紙で、現に残存するものは、平成三年九月三十日までの間、なお使用することができる。

附則(平成四年規則第九〇号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都中央卸売市場財務規則別記第三十九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成七年規則第六四号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成七年規則第一九九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都中央卸売市場財務規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成九年規則第七八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都中央卸売市場財務規則別記第二号様式、第五十七号様式甲から第五十七号の二様式まで、第六十四号様式及び第六十六号様式から第六十八号様式丙までの規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一一年規則第一五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都中央卸売市場財務規則別記様式(この規則により改められるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一一年規則第二四二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都中央卸売市場財務規則第四十九条の二第二項の規定は、平成十二年二月一日以後支払う給与、報酬及び児童手当について適用する。

附則(平成一二年規則第二〇二号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都中央卸売市場財務規則別記様式(この規則により改められるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一三年規則第一五〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都中央卸売市場財務規則別記様式(この規則により改められるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一四年規則第九七号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年規則第二二一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都中央卸売市場財務規則第百一条の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

附則(平成一五年規則第一二一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一七年規則第一一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年規則第九七号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年規則第二一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に発行された郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた郵便為替及び同法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた郵便振替の取扱いについては、なお従前の例による。

附則(平成二〇年規則第一九八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年規則第九六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、付則を付則第一項とし、付則に次の一項を加える改正規定は、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二二年四月一日)

附則(平成二二年規則第一七〇号)

この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。

附則(平成二三年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年規則第一一一号)

1 この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

2 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)に基づく子ども手当の支給に係る事務については、この規則による改正後の東京都中央卸売市場財務規則付則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二六年規則第一〇号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都中央卸売市場財務規則の規定は、平成二十六年度の事業年度から適用し、平成二十五年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

附則(平成二七年規則第八七号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都中央卸売市場財務規則別記第二十五号様式から第二十六号様式乙まで、第二十六号様式の二甲、第二十六号様式の二乙、第二十七号様式甲、第二十七号様式乙、第二十九号様式、第三十一号様式、第三十五号様式の二、第三十五号様式の三、第三十八号様式、第四十一号様式、第五十一号様式甲、第五十六号様式乙から第五十七号様式甲まで、第五十七号様式の二、第六十号様式の二及び第六十六号様式から第六十八号様式丙までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二九年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年規則第一一七号)

1 この規則は、平成二十九年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都中央卸売市場財務規則別記第三十九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成三一年規則第一〇〇号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和元年規則第三三号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和二年規則第六八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

別記

(平11規則157・令元規則33・一部改正)

(平4規則90・全改、平9規則78・平13規則150・令元規則33・一部改正)

(平7規則199・追加、令元規則33・一部改正)

(平7規則199・追加、令元規則33・一部改正)

第4号様式 削除

(昭49規則75)

(平7規則199・令元規則33・一部改正)

(昭53規則79・全改、平7規則199・令元規則33・一部改正)

(昭49規則75・全改)

(昭49規則75・全改)

(昭56規則35・全改)

(平7規則199・令元規則33・一部改正)

(平11規則157・全改、令元規則33・一部改正)

(平11規則157・全改、令元規則33・一部改正)

(平11規則157・令元規則33・一部改正)

(平7規則199・令元規則33・一部改正)

(平元規則90・一部改正)

(平元規則90・一部改正)

(平元規則90・一部改正)

(平元規則90・一部改正)

(平元規則90・一部改正)

(平7規則199・令元規則33・一部改正)

(平元規則90・平7規則199・令元規則33・一部改正)

(平7規則199・令元規則33・一部改正)

(平7規則199・令元規則33・一部改正)

(平7規則199・令元規則33・一部改正)

(平11規則157・全改、令元規則33・一部改正)

(平7規則199・令元規則33・一部改正)

(平7規則199・令元規則33・一部改正)

(昭56規則35・全改)

(昭42規則81・追加、平7規則199・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・全改、平元規則90・平11規則157・平12規則202・平13規則150・平27規則87・令元規則33・一部改正)

(平11規則157・全改、平13規則150・平27規則87・令元規則33・一部改正)

(平11規則157・全改、平13規則150・平27規則87・令元規則33・一部改正)

(平11規則157・全改、平13規則150・令元規則33・一部改正)

(平11規則157・追加、平13規則150・平27規則87・令元規則33・一部改正)

(平11規則157・追加、平13規則150・平27規則87・令元規則33・一部改正)

(平11規則157・追加、平13規則150・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・全改、平11規則157・平12規則202・平13規則150・平27規則87・令元規則33・一部改正)

(昭53規則79・全改、平11規則157・平12規則202・平13規則150・平27規則87・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・平11規則157・平12規則202・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・平7規則199・平12規則202・平27規則87・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・追加、平11規則157・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・追加、平11規則157・一部改正)

第30号様式 削除

(平11規則157)

(昭42規則81・昭47規則22・平11規則157・平13規則150・平27規則87・令元規則33・一部改正)

(平11規則157・全改、平12規則202・平21規則66・一部改正)

(平11規則157・追加、平12規則202・平21規則66・一部改正)

(平4規則90・全改)

(昭42規則81・昭44規則97・一部改正)

(平11規則157・全改)

(平4規則90・全改)

(昭42規則81・追加、平11規則157・平27規則87・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・追加、平11規則157・平12規則202・平27規則87・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・追加、平11規則157・令元規則33・一部改正)

(昭53規則79・全改、平11規則157・平12規則202・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・追加、平11規則157・令元規則33・一部改正)

(平7規則199・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・平11規則157・平27規則87・令元規則33・一部改正)

(平3規則72・全改、平4規則90・平11規則157・平19規則97・平29規則117・一部改正)

第40号様式 削除

(昭42規則81)

(昭42規則81・平11規則157・平13規則150・平27規則87・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・全改、平7規則199・令元規則33・一部改正)

(平11規則157・令元規則33・一部改正)

(平11規則157・令元規則33・一部改正)

(平11規則157・令元規則33・一部改正)

(令元規則33・一部改正)

(平11規則157・全改、令元規則33・一部改正)

(平7規則199・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・追加)

(昭42規則81・追加、平7規則199・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・全改、平7規則199・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・全改、平7規則199・平27規則87・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・全改、平7規則199・令元規則33・一部改正)

(平7規則199・令元規則33・一部改正)

(昭47規則22・平7規則199・令元規則33・一部改正)

(平7規則199・旧第53号様式甲一部改正、令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・全改、平7規則199・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・全改、平7規則199・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・全改)

(昭42規則81・全改、平7規則199・平11規則157・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・平7規則199・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・平27規則87・一部改正)

(昭47規則22・平27規則87・一部改正)

(昭42規則81・全改、昭47規則22・平7規則199・平9規則78・平12規則202・平13規則150・平27規則87・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・追加、平9規則78・平13規則150・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・追加、昭47規則22・平7規則199・平9規則78・平12規則202・平13規則150・平27規則87・令元規則33・一部改正)

(平7規則199・令元規則33・一部改正)

第59号様式 削除

(昭42規則81)

(昭42規則81・追加、平11規則157・平27規則87・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・全改、平7規則199・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・全改、平7規則199・令元規則33・一部改正)

(令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・平9規則78・平13規則150・令元規則33・一部改正)

(平11規則157・令元規則33・一部改正)

(平11規則157・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・追加、平11規則157・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・全改、平元規則90・平9規則78・平11規則157・平13規則150・平27規則87・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・全改、平元規則90・平9規則78・平11規則157・平13規則150・平27規則87・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・全改、平元規則90・平9規則78・平11規則157・平13規則150・平27規則87・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・平9規則78・平11規則157・平13規則150・平27規則87・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・平9規則78・平11規則157・平13規則150・平27規則87・令元規則33・一部改正)

(平元規則90・平11規則157・令元規則33・一部改正)

(平11規則157・令元規則33・一部改正)

(平元規則90・平11規則157・令元規則33・一部改正)

(平11規則157・令元規則33・一部改正)

(平11規則157・令元規則33・一部改正)

(平11規則157・令元規則33・一部改正)

(平元規則90・平11規則157・令元規則33・一部改正)

(昭42規則81・平11規則157・令元規則33・一部改正)

(平11規則157・追加、令元規則33・一部改正)

(平11規則157・令元規則33・一部改正)