○東京都立看護専門学校学則

昭和四六年三月三一日

規則第七三号

〔東京都立高等看護学院学則〕を公布する。

東京都立看護専門学校学則

(昭五二規則一八四・改称)

東京都立高等看護学院学則(昭和二十七年東京都規則第七十号)の全部を改正する。

第一章 総則

(目的)

第一条 東京都立看護専門学校(第十一条の二を除き、以下「学校」という。)は、学生に対して看護師として必要な知識及び技術を教授し、社会に貢献し得る有能な人材を育成することを目的とする。

(昭五二規則一八四・全改、平一四規則八三・平一六規則七四・一部改正)

(課程及び学科)

第二条 学校の課程及び学科は、次のとおりとする。

看護専門課程 看護学科(三年課程)

(昭五二規則一八四・全改)

(学生定員等)

第三条 学生定員、一の授業科目について同時に授業を行う学生数、修業年限及び在学期間は、次のとおりとする。

学校の名称 | 学生定員 | 一の授業科目について同時に授業を行う学生数 | 修業年限 | 在学期間 | |

学年定員 | 総定数 | ||||

東京都立広尾看護専門学校 | 八十人 | 二百四十人 | 原則として四十人以下 | 三年 | 五年 |

東京都立荏原看護専門学校 | 八十人 | 二百四十人 | |||

東京都立府中看護専門学校 | 八十人 | 二百四十人 | |||

東京都立北多摩看護専門学校 | 百二十人 | 三百六十人 | |||

東京都立青梅看護専門学校 | 八十人 | 二百四十人 | |||

東京都立南多摩看護専門学校 | 八十人 | 二百四十人 | |||

東京都立板橋看護専門学校 | 八十人 | 二百四十人 | |||

(平二一規則五五・全改、平二四規則六・一部改正)

第二章 学年、学期及び休業日

(昭五二規則一八四・改称)

(学年及び学期)

第四条 学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

2 学年を分けて、次の二学期とする。

前期 四月一日から九月三十日まで

後期 十月一日から翌年三月三十一日まで

(昭五二規則一八四・全改)

(休業日)

第五条 休業日は、次のとおりとする。

一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日

二 日曜日及び土曜日

三 季節休業(学年を通じて十週間以内で校長が定める。)

四 前三号に定めるもののほか、校長の定める日

2 校長は、前項の規定にかかわらず、休業日に授業を行い、又は休業日以外の日に授業を行わないこととすることができる。

(昭五二規則一九・昭五二規則一八四・昭六一規則一九一・平七規則一二・一部改正)

第三章 教育課程等

(平九規則二七・改称)

(教育課程)

第六条 学校の科目及び単位数は、別表のとおりとする。

2 校長は、各学年ごとに教育課程を定め、知事の承認を受けなければならない。教育課程を変更するときについてもまた同様とする。

(昭五二規則一八四・平九規則二七・一部改正)

(単位の計算方法)

第六条の二 別表に定める各科目の単位数は、一単位の科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。

一 講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲の授業をもつて一単位とする。

二 臨地実習については、三十時間から四十五時間までの範囲の授業をもつて一単位とする。

(平九規則二七・追加、平一一規則一〇二・令四規則二・一部改正)

第四章 入学、転入学、退学、休学及び卒業

(昭五二規則一八四・改称)

(入学資格)

第七条 学校に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、知事の行う入学試験に合格した者でなければならない。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項に該当する者

二 保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六年文部・厚生省令第一号)第二十条に該当する者

(昭五二規則一八四・全改、平一四規則八三・平二〇規則三六・一部改正)

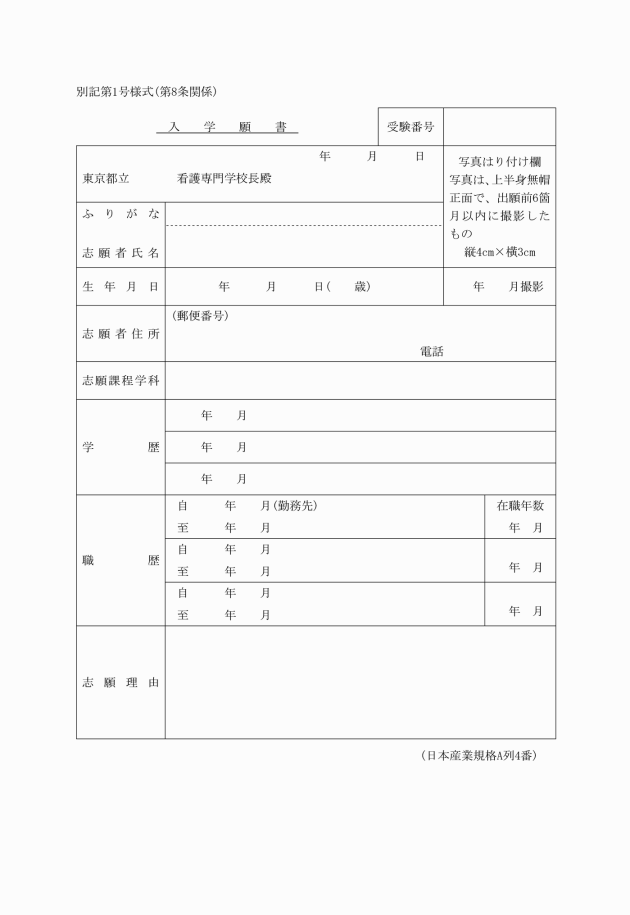

(入学志願者の提出書類)

第八条 入学を希望する者(以下「入学志願者」という。)は、次に掲げる書類に入学試験料を添えて校長に提出しなければならない。

一 入学願書(別記第一号様式)

二 入学資格を有することを証する証明書

三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(昭五一規則一四・昭五二規則一八四・昭五八規則一二四・昭六一規則一九一・平七規則一八二・平一一規則一八四・平一七規則一九・平一九規則八二・一部改正)

(入学試験)

第九条 入学志願者には、次の試験を行う。

一 学科試験

二 人物考査

(昭五八規則一二四・平三規則三六四・平一二規則二九九・一部改正)

2 前項に規定する保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。

(昭五二規則一八四・昭五八規則一一六・昭五八規則一二四・昭六一規則一九一・平七規則一八二・平二七規則一四四・一部改正)

(転入学)

第十条の二 学校に転入学を希望する者がある場合は、教育計画、学科及び実習の進度が同程度であり、かつ、定員に欠員が生じている場合に限り許可することができる。

(昭五二規則一八四・追加)

(修了の認定)

第十一条 校長は、別表に定める科目を履修し、その試験又はそれに準ずるもの(以下「試験等」という。)に合格した者に対して、当該科目の修了を認定し、所定の単位を与える。

2 講義及び演習については、授業時間数の三分の一以上を欠席した者は、当該科目について前項に規定する試験等を受けることができない。ただし、校長が特にやむを得ないと認める理由により欠席したときは、この限りでない。

3 臨地実習については、実習時間数の四分の一以上を欠席した者は、当該科目の修了を認定されない。ただし、校長が特にやむを得ないと認める理由により欠席したときは、この限りでない。

(平九規則二七・全改、令四規則二・一部改正)

(大学卒業者等の履修科目の認定)

第十一条の二 校長は、現に在学する東京都立看護専門学校に入学する前に次に掲げる学校等において履修した科目を有する者について、当該科目の教育内容が当該東京都立看護専門学校における教育内容に相当すると認めるときは、別表に定める全科目の単位数の合計の二分の一を超えない範囲で当該科目に相当する科目を当該東京都立看護専門学校において履修したものとみなすことができる。

一 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学

二 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号の規定により指定されている歯科衛生士学校又は同条第二号の規定により指定されている歯科衛生士養成所

三 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所

四 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所

五 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設

六 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所

七 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号から第三号までの規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所

八 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号から第三号までの規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所

九 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号又は第四号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所

十 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号から第三号まで又は第五号の規定により指定されている学校又は言語聴覚士養成所

2 校長は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号の規定に該当する者について、現に在学する東京都立看護専門学校に入学する前に同号の規定により指定されている学校又は養成施設において履修した科目(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第四十二号)による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)別表第四に定める基礎分野又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)別表第四若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号)別表第四に定める人間と社会の項に掲げるものに限る。)の教育内容が当該東京都立看護専門学校における教育内容に相当すると認めるときは、当該科目に相当する科目を当該東京都立看護専門学校において履修したものとみなすことができる。

(平一六規則七四・全改、平一八規則四六・平二一規則五五・平二四規則六・令四規則二・一部改正)

第十二条 削除

(平一四規則八三)

2 前項の規定により卒業の認定を受けた者は、専門士(医療専門課程)と称することができる。

(昭五二規則一八四・昭五八規則一一六・昭五八規則一二四・平七規則一二・平七規則一八二・平九規則二七・一部改正)

(休学等)

第十四条 休学又は退学を希望する者は、その理由を詳記して保証人と連署の上校長に申請して、その許可を受けなければならない。この場合において、その理由が傷病によるときは、医師の診断書を添えるものとする。

2 校長は、健康上の理由により一定期間授業を欠席する必要があると認める者に対し、休学を命ずることができる。

3 休学の許可を受けた者又は休学を命ぜられた者は、復学しようとするときは、校長に申請して、その許可を受けなければならない。

4 休学期間は、通算して一年以内とし、在学期間には算入しないものとする。ただし、校長が特別の事情があると認めるときは、更に一年以内の期間を限つて休学を許可することができる。

(昭五二規則一八四・昭六一規則一九一・平一一規則一〇二・一部改正)

(除籍)

第十五条 校長は、次の各号の一に該当する者を除籍することができる。

一 疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められる者

二 第三条に規定する在学期間を超えた者

三 正当な理由がなく授業料を納入しない者

四 死亡した者

(昭五二規則一八四・昭六一規則一九一・一部改正)

第五章 賞罰

(表彰)

第十六条 校長は、学業成績優秀で他の模範とすることができる者を卒業の際表彰することができる。

(昭五二規則一八四・一部改正)

(懲戒)

第十七条 校長は、次の各号の一に該当する者に対し、懲戒を行うことができる。

一 性行不良な者

二 学校の秩序を乱した者

三 正当の理由がなく出席が常でない者

2 懲戒は、戒告、停学及び退学とする。

(昭五二規則一八四・一部改正)

第六章 授業料等

(授業料及び寄宿舎使用料の納入方法)

第十八条 授業料は、年額の二分の一に相当する額をそれぞれ前期分及び後期分とし、前期分を四月中に、後期分を十月中に納入しなければならない。

2 寄宿舎使用料は、毎月、在舎する前月の末日までに納入しなければならない。ただし、第一学年の四月納付分については、四月末日までに納付しなければならない。

(昭六一規則一九一・全改、平一八規則四六・一部改正)

(休学の場合の授業料)

第十九条 休学期間中の授業料は、免除する。ただし、前期又は後期の途中において休学し、又は復学する場合は、休学又は復学の日の属する期分の授業料を納入しなければならない。

(昭六一規則一九一・全改)

(退学又は停学等の場合の授業料)

第二十条 退学又は停学若しくは停学の解除の場合は、退学又は停学若しくは停学の解除の日の属する期分の授業料を納入しなければならない。

(昭六一規則一九一・全改)

(月の途中で入退舎する場合の寄宿舎使用料)

第二十一条 月の途中で入舎又は退舎しようとする者は、その日の属する月分の寄宿舎使用料を納付しなければならない。

(平一八規則四六・追加)

(授業料等の徴収猶予又は減額若しくは免除)

第二十二条 校長は、経済的困窮、災害、疾病その他の理由により納入期限までに授業料、入学料又は寄宿舎使用料(以下この条において「授業料等」という。)の納入が極めて困難と認められる者に対し、授業料等の徴収を猶予し、又は授業料等を減額し、若しくは免除することができる。

3 前二項の規定による授業料等の徴収猶予又は減額若しくは免除を受けようとする者は、納入期限までに校長に申請しなければならない。ただし、校長が納入期限までに申請することができない特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。

(昭六一規則一九一・追加、平一一規則一〇二・平一三規則一六・一部改正、平一八規則四六・旧第二十条の二繰下・一部改正)

(修学用品の貸与)

第二十三条 校長は、学生に対して、実習用被服を貸与することができる。

(平一一規則一〇二・平一四規則八三・一部改正、平一八規則四六・旧第二十一条繰下)

第七章 健康管理

(健康管理)

第二十四条 学生の健康管理に関する規程は、校長が定める。

(昭五二規則一八四・一部改正、平一八規則四六・旧第二十二条繰下)

第八章 職員会議

(職員会議)

第二十五条 職員会議は、校長、副校長及び教務担当職員をもつて組織する。ただし、校長が必要と認める職員を加えることができる。

2 職員会議は、校長が主宰し、校長が必要と認める教育上重要な事項を審議する。

(昭五二規則一八四・平一一規則一〇二・一部改正、平一八規則四六・旧第二十三条繰下)

第九章 図書室

(図書室)

第二十六条 学校に図書その他の文献及び研究資料を収集保管し、教職員及び学生の閲覧に供するため図書室を置く。

2 図書室に関する規程は、校長が定める。

(昭五二規則一八四・一部改正、平一八規則四六・旧第二十四条繰下)

第十章 寄宿舎の管理運営

(平一八規則四六・改称)

(入舎及び退舎)

第二十七条 知事は、寄宿舎に入舎を希望する学生について、選考のうえ許可する。

2 前項の規定により寄宿舎に入舎を許可された学生(以下「寄宿生」という。)は、学生の身分を失つたときは、速やかに退舎しなければならない。

3 知事は、寄宿生に寄宿舎の共同生活を著しく乱す行為があり、又は在舎が不適当であると認める場合は、当該寄宿生に退舎を命ずることができる。

(昭五二規則一八四・平一六規則七四・一部改正、平一八規則四六・旧第二十五条繰下、平一九規則八二・一部改正)

(寄宿舎の管理運営)

第二十八条 前条に定めるもののほか、寄宿舎の管理運営に関する規程は、知事が定める。

(昭五二規則一八四・平一四規則八三・平一六規則七四・一部改正、平一八規則四六・旧第二十九条繰上・一部改正、平一九規則八二・一部改正)

第十一章 雑則

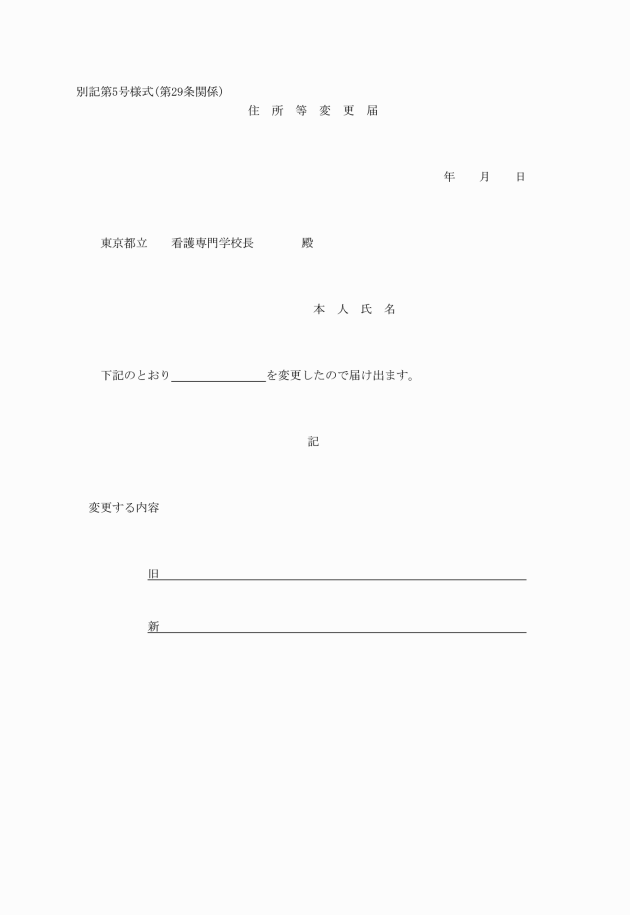

(住所等の変更届)

第二十九条 保証人又は自己の氏名又は住所に変更があつた者は、住所等変更届(別記第五号様式)を速やかに校長に提出しなければならない。

(昭五二規則一八四・昭五八規則一一六・昭五八規則一二四・平七規則一八二・一部改正、平一八規則四六・旧第三十条繰上)

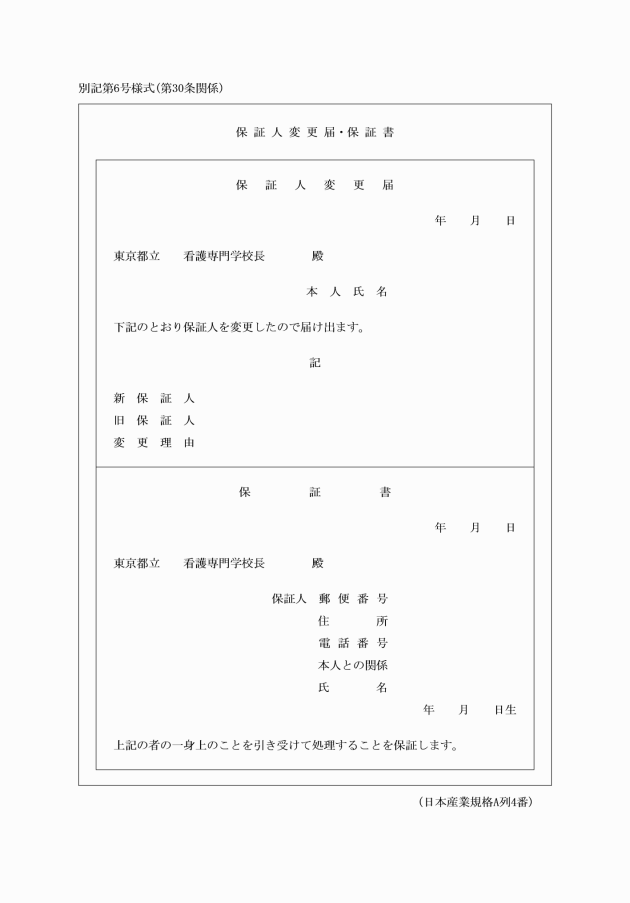

(保証人の変更届)

第三十条 保証人が欠けた者又は保証人を変更しようとする者は、速やかに保証人を定め、当該保証人と連署した保証人変更届・保証書(別記第六号様式)を校長に提出しなければならない。

(昭五二規則一八四・昭五八規則一一六・昭五八規則一二四・平七規則一八二・一部改正、平一八規則四六・旧第三十一条繰上、令三規則一八・一部改正)

(昭五二規則一八四・平九規則二七・一部改正、平一八規則四六・旧第三十二条繰上・一部改正)

附則

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

附則(昭和四七年規則第六五号)

1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 東京都立高等看護学院条例の一部を改正する条例(昭和四十七年東京都条例第三十八号)附則第二項の規定により支給する奨学手当は、月額七千円とし、その取扱いについては、なお従前の例による。

附則(昭和四九年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年規則第一八八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年規則第一九号)

1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現に学院に在学する者に係る学科目及び時間数は、なお従前の例による。

附則(昭和五二年規則第一八四号)

この規則は、昭和五十二年十二月一日から施行する。

附則(昭和五八年規則第一一六号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、次に掲げる様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

十五 第十七条の規定による改正前の東京都立看護専門学校学則別記第一号様式、第二号様式、第四号様式、第五号様式、第六号様式及び第七号様式

附則(昭和五八年規則第一二四号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年規則第六八号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年規則第六六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に学校に在学する者に係る学科目及び時間数は、なお従前の例による。

附則(昭和六一年規則第六号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年二月一日から施行する。

(看護学校学則の一部改正に伴う経過措置)

7 この規則の施行の際、現に東京都立新宿看護専門学校(以下「新宿看護学校」という。)に在学する者については、昭和六十三年三月三十一日までの間、この規則による改正前の看護学校学則第三条の表の規定中東京都立新宿看護学校に係る部分(総定員に係る部分を除く。)は、なお効力を有する。

8 昭和六十一年三月三十一日に新宿看護学校の第一学年において、昭和六十二年三月三十一日に新宿看護学校の第二学年において及び昭和六十三年三月三十一日に新宿看護学校の第三学年において、それぞれ修了すべき学科目を修了しない者は、新宿看護学校以外の東京都立看護専門学校(以下「他の看護学校」という。)の同一学科の当該学年において修業を継続するものとする。この場合における在学期間の計算に関しては、当該学年が新宿看護学校に入学した日から他の看護学校に在学していたものとみなす。

附則(昭和六一年規則第一九一号)

この規則は、昭和六十一年十一月一日から施行する。

附則(平成元年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二年規則第六二号)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都立看護専門学校学則別表の規定は、平成二年度以降に入学する者について適用し、平成二年三月三十一日現在において在籍し、同年四月一日以降引き続き在籍する者に係る学科目及び時間数については、なお従前の例による。

附則(平成三年規則第一〇四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立看護専門学校学則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成三年規則第二四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三年規則第三六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成五年規則第四号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成五年規則第一〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成六年規則第一九四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成六年十二月一日から施行する。

附則(平成七年規則第一二号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第十三条に一項を加える改正規定及び別記第五号様式の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する規程(平成六年文部省告示第八十四号)第二条の規定により文部大臣が認める専門課程の課程を有しない東京都立看護専門学校については、東京都立看護専門学校学則第十三条に一項を加える改正規定及び別記第五号様式の改正規定による改正前の同条及び同様式の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成七年規則第一八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成九年規則第二七号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都立看護専門学校学則第六条第一項、第六条の二及び第十一条から第十三条まで並びに別表の規定は、平成九年度以降に入学する者について適用し、平成九年三月三十一日現在において在籍し、同年四月一日以降引き続き在籍する者については、なお従前の例による。

附則(平成一一年規則第一〇二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立看護専門学校学則別記第一号様式から第三号様式まで、第五号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一一年規則第一八四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立看護専門学校学則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一二年規則第一四号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都立看護専門学校学則第十一条の二の規定は、平成十二年度以降に入学する者について適用し、平成十二年三月三十一日現在において在籍し、同年四月一日以降引き続き在籍する者については、なお従前の例によることができる。

附則(平成一二年規則第二九九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年規則第八三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都立看護専門学校学則(以下「新学則」という。)第三条の規定の適用については、平成十四年度においては同条の表中「

東京都立府中看護専門学校 | 八十人 | 二百四十人 |

」とあるのは「

東京都立府中看護専門学校 | 第一学年 八十人 第二学年 百二十人 第三学年 百二十人 | 三百二十人 |

」とし、平成十五年度においては同条の表中「

東京都立府中看護専門学校 | 八十人 | 二百四十人 |

」とあるのは「

東京都立府中看護専門学校 | 第一学年 八十人 第二学年 八十人 第三学年 百二十人 | 二百八十人 |

」とする。

3 平成十四年三月三十一日に東京都立豊島看護専門学校の第一学年に在籍していた者で、平成十三年度に履修した科目のすべてを修了していないものは、同年四月一日以後も同校以外の東京都立看護専門学校(以下「他の看護学校」という。)の同一学科において修業を継続することができる。この場合における在学期間の計算に関しては、東京都立豊島看護専門学校に入学した日から他の看護学校に在学していたものとみなす。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立看護専門学校学則別記第三号様式及び別記第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(東京都立板橋看護専門学校学則の廃止)

5 東京都立板橋看護専門学校学則(昭和四十六年東京都規則第六十八号。以下「板橋学則」という。)は、廃止する。ただし、平成十四年三月三十一日に東京都立板橋看護専門学校条例(平成十一年東京都条例第百三十八号)に基づく東京都立板橋看護専門学校に在籍し、同年四月一日以降も東京都立看護専門学校条例の一部を改正する条例(平成十四年東京都条例第七十八号。以下「改正条例」という。)附則第四項の規定により同一性をもって存続する改正条例による改正後の東京都立看護専門学校条例(昭和五十二年東京都条例第七十八号)に基づく東京都立板橋看護専門学校に引き続き在籍する者については、新学則別表の規定は適用せず、この規則による廃止前の板橋学則別表の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成一五年規則第三八号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 平成十五年三月三十一日現在において東京都立豊島看護専門学校の第二学年に在籍している者で、平成十四年度に履修した科目の全部又は一部を修了していないものは、平成十五年四月一日以降同校以外の東京都立看護専門学校(以下この項において「他の看護学校」という。)の看護学科(三年課程)に転入学することができる。この場合における在学期間の計算に関しては、東京都立豊島看護専門学校に入学した日から他の看護学校に在学していたものとみなす。

3 平成十五年三月三十一日現在において東京都立松沢看護専門学校の第一学年に在籍している者で、平成十四年度に履修した科目の全部又は一部を修了していないものは、平成十五年四月一日以降同校以外の東京都立看護専門学校(以下「他の看護学校」という。)の看護学科(三年課程)に転入学することができる。この場合における在学期間の計算に関しては、東京都立松沢看護専門学校に入学した日から他の看護学校に在学していたものとみなす。

附則(平成一六年規則第七四号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二十九条の改正規定は、同年八月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都立看護専門学校学則第三条の規定の適用については、同条の表中「

東京都立南多摩看護専門学校 | 八十人 | 二百四十人 |

」とあるのは、平成十六年度においては「

東京都立南多摩看護専門学校 | 第一学年 八十人 第二学年 百二十人 第三学年 百二十人 | 三百二十人 |

」と、平成十七年度においては「

東京都立南多摩看護専門学校 | 第一学年 八十人 第二学年 八十人 第三学年 百二十人 | 二百八十人 |

」とする。

3 平成十六年三月三十一日現在において東京都立松沢看護専門学校の第二学年に在籍している者で、平成十五年度に履修した科目の全部又は一部を修了していないものは、平成十六年四月一日以降同校以外の東京都立看護専門学校(以下「他の看護学校」という。)の看護学科(三年課程)に転入学することができる。この場合における在学期間の計算に関しては、東京都立松沢看護専門学校に入学した日から他の看護学校に在学していたものとみなす。

附則(平成一七年規則第一九号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一八年規則第四六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定は平成十八年四月一日から、第十一条の二第一項第四号の改正規定は臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一八年四月一日)

附則(平成一九年規則第八二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年規則第三六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第七条第一号の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都立看護専門学校学則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成二十一年度以降に入学する者について適用し、平成二十一年三月三十一日現在において在籍し、同年四月一日以降引き続き在籍する者(以下「在学者」という。)については、なお従前の例による。

3 在学者のうち申出をしたものについては、前項の規定にかかわらず、改正後の規則別表の規定を適用することができる。この場合において、改正後の規則別表の規定の適用を受ける在学者が、この規則による改正前の東京都立看護専門学校学則別表の規定に基づき履修した科目を有するときは、知事が別に定めるところにより、当該科目に相当する科目を改正後の規則別表の規定に基づき履修したものとみなす。

附則(平成二四年規則第六号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第十一条の二第一項及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都立看護専門学校学則第三条の規定の適用については、同条の表中「

東京都立北多摩看護専門学校 | 百二十人 | 三百六十人 |

」とあるのは、平成二十四年度においては「

東京都立北多摩看護専門学校 | 第一学年 百二十人 第二学年 八十人 第三学年 八十人 | 二百八十人 |

」と、平成二十五年度においては「

東京都立北多摩看護専門学校 | 第一学年 百二十人 第二学年 百二十人 第三学年 八十人 | 三百二十人 |

」とする。

附則(平成二七年規則第一四四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都立看護専門学校学則第十条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において東京都立看護専門学校に在学し、施行日以降引き続き在学する者(以下、「在学者」という。)について、準用することができる。この場合において、同条中「前条の規定による入学試験に合格した者」とあるのは「在学者」と、同条中「誓約書・保証書(別記第三号様式)に入学料を添えて」とあるのは「保証人変更届・保証書(別記第六号様式)を」と、読み替えるものとする。

附則(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和三年規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立看護専門学校学則別記第三号様式、別記第四号様式及び別記第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和四年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都立看護専門学校学則(以下「改正後の規則」という。)第六条の二及び別表の規定は、令和四年度以降に入学する者について適用し、令和四年三月三十一日現在において在籍し、同年四月一日以降引き続き在籍する者(以下「在学者」という。)については、なお従前の例による。

3 在学者のうち申出をしたものについては、前項の規定にかかわらず、改正後の規則第六条の二及び別表の規定を適用することができる。この場合において、改正後の規則別表の規定の適用を受ける在学者が、この規則による改正前の東京都立看護専門学校学則別表の規定に基づき履修した科目を有するときは、知事が別に定めるところにより、当該科目に相当する科目を改正後の規則別表の規定に基づき履修したものとみなす。

別表(第六条、第六条の二、第十一条、第十一条の二、第十三条関係)

(令四規則二・全改)

分野 | 領域 | 科目 | 単位数(時間数) |

基礎分野 | 人間の理解 | 心理学 | 一(三〇) |

教育学 | 一(三〇) | ||

論理学 | 一(三〇) | ||

哲学 | 一(三〇) | ||

人間と健康 | 心の健康 | 一(一五) | |

運動と健康 | 一(一五) | ||

人間と生活 | 社会学 | 一(三〇) | |

家族論 | 一(一五) | ||

文化人類学 | 一(一五) | ||

物理学 | 一(一五) | ||

情報科学 | 一(三〇) | ||

コミュニケーション論 | 一(一五) | ||

英会話 | 一(三〇) | ||

パフォーマンス論 | 一(一五) | ||

基礎分野 小計 | 一四(三一五) | ||

専門基礎分野 | 人間の理解 | 形態機能学Ⅰ | 一(三〇) |

形態機能学Ⅱ | 一(三〇) | ||

形態機能学Ⅲ | 一(三〇) | ||

形態機能学Ⅳ | 一(三〇) | ||

形態機能学Ⅴ | 一(三〇) | ||

生化学 | 一(三〇) | ||

人間と健康 | 疾病の発生と病理的変化 | 一(三〇) | |

感染症と微生物 | 一(三〇) | ||

疾病と治療Ⅰ | 一(三〇) | ||

疾病と治療Ⅱ | 一(三〇) | ||

疾病と治療Ⅲ | 一(三〇) | ||

疾病と治療Ⅳ | 一(三〇) | ||

疾病と治療Ⅴ | 一(三〇) | ||

疾病と治療Ⅵ | 一(三〇) | ||

薬理学 | 一(三〇) | ||

食事療法とリハビリテーション | 一(三〇) | ||

これからの医療 | 一(一五) | ||

公衆衛生 | 一(一五) | ||

人間と生活 | 社会保障と社会福祉 | 一(三〇) | |

医療と倫理 | 一(一五) | ||

医療と法律 | 一(一五) | ||

医療と経済 | 一(一五) | ||

専門基礎分野 小計 | 二二(五八五) | ||

基礎分野・専門基礎分野 計 | 三六(九〇〇) | ||

専門分野 | 基礎看護学 | 看護学概論 | 一(三〇) |

看護理論 | 一(一五) | ||

ヘルスアセスメント論 | 一(三〇) | ||

生活援助論Ⅰ | 一(三〇) | ||

生活援助論Ⅱ | 一(三〇) | ||

生活援助論Ⅲ | 一(三〇) | ||

人間関係成立の技術 | 一(三〇) | ||

看護倫理 | 一(一五) | ||

診療の補助技術 | 一(三〇) | ||

クオリティ看護論Ⅰ | 一(三〇) | ||

クオリティ看護論Ⅱ | 一(三〇) | ||

クオリティ看護論Ⅲ | 一(三〇) | ||

基礎看護学 小計 | 一二(三三〇) | ||

地域・在宅看護論 | 地域・在宅で暮らす人々の理解 | 一(一五) | |

地域・在宅看護概論 | 一(一五) | ||

地域・在宅でのその人らしい暮らしを支える看護 | 一(三〇) | ||

在宅看護技術 | 一(三〇) | ||

ケアマネジメント | 一(一五) | ||

在宅看護の展開 | 一(一五) | ||

地域・在宅看護論 小計 | 六(一二〇) | ||

成人看護学 | 成人看護学概論 | 一(三〇) | |

生命の危機状況にある人の生きているを支える看護 | 一(三〇) | ||

手術を受ける人の生きていくを支える看護 | 一(三〇) | ||

病とともに暮らすを支える看護 | 一(三〇) | ||

生活機能障害のある人の暮らすを支える看護 | 一(三〇) | ||

その人らしく生きるを支える看護 | 一(三〇) | ||

成人看護学 小計 | 六(一八〇) | ||

老年看護学 | 老年看護学概論 | 一(三〇) | |

高齢者の生活機能を整える看護 | 一(三〇) | ||

高齢者の生きるを支える看護 | 一(三〇) | ||

認知機能が低下した高齢者の暮らすを支える看護 | 一(一五) | ||

老年看護学 小計 | 四(一〇五) | ||

小児看護学 | 子供の成長発達と看護 | 一(三〇) | |

子供のヘルスプロモーションを支える看護 | 一(三〇) | ||

子供の健康状態に応じた看護 | 一(三〇) | ||

子供の成長発達を支える看護 | 一(一五) | ||

小児看護学 小計 | 四(一〇五) | ||

母性看護学 | 母性看護学概論 | 一(三〇) | |

妊婦・産婦の生命の育みを支える看護 | 一(三〇) | ||

褥婦・新生児の生命の育みを支える看護 | 一(三〇) | ||

生命の育みを支える看護の展開 | 一(一五) | ||

母性看護学 小計 | 四(一〇五) | ||

精神看護学 | 精神看護学概論 | 一(三〇) | |

精神に障害がある人を支える看護の基本 | 一(三〇) | ||

精神の障害とともに生きるを支える看護 | 一(三〇) | ||

精神の障害とともに地域で暮らすを支える看護 | 一(一五) | ||

精神看護学 小計 | 四(一〇五) | ||

看護の統合と実践 | 看護マネジメントとキャリア論Ⅰ | 一(一五) | |

看護マネジメントとキャリア論Ⅱ | 一(一五) | ||

医療安全と看護Ⅰ | 一(一五) | ||

医療安全と看護Ⅱ | 一(一五) | ||

災害看護・国際看護 | 一(三〇) | ||

臨床看護の実践 | 一(三〇) | ||

地域特性と看護 | 一(一五) | ||

看護の統合と実践 小計 | 七(一三五) | ||

専門分野講義 小計 | 四七(一、一八五) | ||

臨地実習 | 看護の基礎実習Ⅰ | 一(三〇) | |

看護の基礎実習Ⅱ | 三(九〇) | ||

その人らしさを考える看護実習 | 二(九〇) | ||

地域での暮らしを支える看護実習 | 二(九〇) | ||

その人らしさを支える看護実習Ⅰ | 二(九〇) | ||

その人らしさを支える看護実習Ⅱ | 二(九〇) | ||

その人らしさを支える看護実習Ⅲ | 二(九〇) | ||

その人らしさを支える看護実習Ⅳ | 二(九〇) | ||

成長発達を支える看護実習 | 二(九〇) | ||

生命の育みを支える看護実習 | 二(九〇) | ||

看護の統合実習 | 三(九〇) | ||

臨地実習 小計 | 二三(九三〇) | ||

専門分野 計 | 七〇(二、一一五) | ||

総合計 | 一〇六(三、〇一五) | ||

(注) 校長は、本表に掲げる科目のほか必要とする課外授業を行うことができる。

(昭58規則116・全改、平元規則100・平3規則104・平6規則194・平7規則182・平11規則102・平11規則184・令元規則30・一部改正)

別記第2号様式 削除

(平19規則82)

(平27規則144・全改、令元規則30・令3規則18・一部改正)

(平6規則194・全改、平7規則12・一部改正、平7規則182・旧別記第5号様式繰上、令元規則30・令3規則18・一部改正)

(昭52規則184・追加、昭58規則116・旧別記第6号様式繰上・一部改正、昭58規則124・旧別記第5号様式繰下、平6規則194・一部改正、平7規則182・旧別記第6号様式繰上、平11規則102・平18規則46・一部改正)

(昭58規則124・追加、平6規則194・一部改正、平7規則182・旧別記第7号様式繰上・一部改正、平11規則102・平14規則83・平18規則46・平27規則144・令元規則30・令3規則18・一部改正)