○東京都漁業調整規則

昭和四〇年七月一三日

規則第一六〇号

東京都漁業調整規則を公布する。

東京都漁業調整規則

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 漁業の許可(第五条―第三十二条)

第三章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置(第三十三条―第四十四条)

第四章 漁業の取締り(第四十五条―第四十八条)

第五章 雑則(第四十九条―第五十三条)

第六章 罰則(第五十四条―第五十七条)

付則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)、水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)その他漁業に関する法令と相まつて、東京都における水産資源の保護培養及び漁業調整を図り、もつて漁業生産力を発展させることを目的とする。

(令二規則一九一・一部改正)

(適用範囲)

第二条 この規則は、海面に適用する。

(昭四三規則一三四・昭四六規則一三三・令二規則一九一・一部改正)

(申請又は届出の経由機関)

第三条 漁業に関し知事に申請し、又は届け出ようとする者は、支庁の所管区域内に住所を有する者にあつてはその住所地を所管する支庁の長を経由し、その他の者にあつては直接知事に申請し、又は届け出なければならない。ただし、都内に住所を有しない者が、第九条第一項の申請書を知事に提出しようとする場合には、その住所の所在する道府県の知事の意見書を添えなければならない。

(平一二規則一八六・平二〇規則一八・平二七規則一三二・令二規則一九一・一部改正)

(代表者の届出)

第四条 法第五条第一項の規定による代表者の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 代表者として選定された者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(令二規則一九一・一部改正)

第二章 漁業の許可

(令二規則一九一・全改)

一 かめ漁業 あおうみがめをとることを目的とする漁業

二 さんご漁業 さんごをとることを目的とする漁業

三 火光利用さば漁業 総トン数五トン以上の船舶を使用し、かつ、火光を利用して、一本釣り又はたもすくいによりさばをとることを目的とする漁業

四 とびうお流し刺し網漁業 動力漁船を使用して流し刺し網によりとびうおをとることを目的とする漁業

五 とびうお流しまき網漁業 動力漁船を使用して流しまき網によりとびうおをとることを目的とする漁業

六 いそ魚寄せ網漁業 いそ魚寄せ網により行う漁業

七 固定式刺し網漁業 東京都内湾海域(千葉県と東京都との境から東京都と神奈川県との境に至る地先海面。以下同じ。)を除く海面において固定式刺し網(三枚網及び重ね網を含む。)により行う漁業

八 建て切り網漁業 建て切り網(方言建て網を含む。)により行う漁業

九 四そう張り網漁業 四そう張り網により行う漁業

十 機船船びき網漁業 機船船びき網により行う漁業

十一 小型まき網漁業 総トン数五トン未満の船舶を使用してまき網により行う漁業(第五号に掲げるとびうお流しまき網漁業を除く。)

十三 棒受け網漁業 総トン数五トン以上の船舶を使用して棒受け網により行う漁業

十四 底立てはえ縄漁業 底立てはえ縄により行う漁業

十五 かつお・まぐろ釣り漁業 小笠原村地先海面において総トン数五トン以上の動力漁船を使用して釣りによりかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業

十六 まぐろはえ縄漁業 小笠原村地先海面において総トン数五トン以上の動力漁船を使用して浮きはえ縄によりまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業

十七 底魚一本釣り漁業 小笠原村地先海面において総トン数五トン以上の動力漁船を使用して一本釣りにより底魚をとることを目的とする漁業

十八 底はえ縄漁業 小笠原村地先海面において総トン数五トン以上の動力漁船を使用して底はえ縄により行う漁業(第十四号に掲げる底立てはえ縄漁業を除く。)

十九 ひき縄漁業 小笠原村地先海面において総トン数五トン以上の動力漁船を使用してひき縄により行う漁業

二十 地びき網漁業 地びき網により行う漁業

二十一 潜水器漁業 小笠原村地先海面を除く海面において潜水器(簡易潜水器を含む。)により行う漁業

二十二 小型定置漁業 小笠原村地先海面において小型定置により行う漁業

(令二規則一九一・全改)

(許可を受けた者の責務)

第六条 知事許可漁業について許可を受けた者は、資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産性の向上に努めるものとする。

(令二規則一九一・全改)

(起業の認可)

第七条 許可を受けようとする者であつて現に船舶等を使用する権利を有しないものは、船舶等の建造又は製造に着手する前又は船舶等を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶等を使用する権利を取得する前に、船舶等ごとに、あらかじめ起業につき知事の認可を受けることができる。

(令二規則一九一・全改)

2 起業の認可を受けた者が、認可を受けた日から知事の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日に、その効力を失う。

(令二規則一九一・全改)

一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 知事許可漁業の種類

三 操業区域、漁業時期、漁獲物の種類及び漁業根拠地

四 漁具の種類、数及び規模

五 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

六 その他参考となるべき事項

2 知事は、前項の申請書のほか、許可又は起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(令二規則一九一・全改)

(許可又は起業の認可をしない場合)

第十条 次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、許可又は起業の認可をしてはならない。

一 申請者が次条第一項に規定する適格性を有する者でない場合

二 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合

2 知事は、前項の規定により許可又は起業の認可をしないときは、東京海区漁業調整委員会(以下「海区漁業調整委員会」という。)の意見を聴いた上で、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

(令二規則一九一・全改)

(許可又は起業の認可についての適格性)

第十一条 許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

一 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。

二 暴力団員等であること。

三 法人であつて、その役員又は漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)で定める使用人のうちに前二号のいずれかに該当する者があるものであること。

四 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。

五 許可を受けようとする船舶等が知事の定める基準を満たさないこと。

2 知事は、前項第五号の基準を定め、又は変更しようとするときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

(令二規則一九一・全改)

一 漁業種類(知事許可漁業を水産動植物の種類、漁具の種類その他の漁業の方法により区分したものをいう。以下同じ。)

二 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数又は漁業者の数

三 推進機関の馬力数

四 操業区域

五 漁業時期

六 漁業を営む者の資格

3 知事は、第一項の規定により公示する制限措置の内容及び申請すべき期間を定めようとするときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

6 前項の規定により許可又は起業の認可をする者を定めることができないときは、公正な方法でくじを行い、許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

8 許可又は起業の認可の申請をした者が当該申請をした後に死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(当該申請に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)、当該合併後存続する法人若しくは当該合併によつて成立した法人又は当該分割によつて当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継する。

9 前項の規定により許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(令二規則一九一・全改)

(公示における留意事項)

第十三条 知事は、漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を通常伴うと認められる知事許可漁業について、前条第一項の規定による公示をするに当たつては、当該知事許可漁業において採捕すると見込まれる水産資源の総量のうちに漁獲割当ての対象となる特定水産資源の数量の占める割合が知事が定める割合を下回ると認められる場合を除き、船舶等の数及び船舶の総トン数その他の船舶等の規模に関する制限措置を定めないものとする。

(令二規則一九一・全改)

(許可等の条件)

第十四条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可をするに当たり、許可又は起業の認可に条件を付けることができる。

2 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可後、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可に条件を付けることができる。

3 知事は、前項の規定により条件を付けようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4 第二項の規定による条件の付加に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(令二規則一九一・全改)

一 許可(知事が指定する漁業に係るものに限る。第四号において同じ。)を受けた者が、その許可の有効期間の満了日の到来のため、その許可を受けた船舶と同一の船舶について許可を申請したとき。

二 許可を受けた者が、その許可の有効期間中に、その許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に使用することを廃止し、他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

三 許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から六月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

四 許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該知事許可漁業を営もうとする者が、当該船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

2 前項第一号の申請は、従前の許可の有効期間の満了日の三月前から一月前までの間にしなければならない。ただし、当該知事許可漁業の状況を勘案し、これによることが適当でないと認められるときは、知事が定めて公示する期間内に申請をしなければならない。

(令二規則一九一・全改)

2 知事は、漁業調整のため必要な限度において、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、前項の期間より短い期間を定めることができる。

(令二規則一九一・全改)

2 前項の規定により変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 漁業種類

三 知事許可漁業の許可又は起業の認可の番号

四 知事許可漁業の許可又は起業の認可を受けた年月日

五 変更の内容

六 変更の理由

3 知事は、前項の規定による申請があつた場合において必要があるときは、変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(令二規則一九一・全改)

(相続又は法人の合併若しくは分割)

第十八条 許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可又は起業の認可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により知事許可漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人又は分割によつて当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(令二規則一九一・全改)

(許可等の失効)

第十九条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可又は起業の認可は、その効力を失う。

一 許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に使用することを廃止したとき。

二 許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。

三 許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失つたとき。

2 許可又は起業の認可を受けた者は、前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

3 第一項の規定によるほか、許可を受けた者が当該許可に係る知事許可漁業を廃止したときは、当該許可は、その効力を失う。この場合において、許可を受けた者は、当該許可に係る知事許可漁業を廃止した日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(令二規則一九一・全改)

(休業等の届出)

第二十条 許可を受けた者は、一漁業時期以上にわたつて休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ知事に届け出なければならない。

2 許可を受けた者は、前項の休業中の漁業につき就業しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(令二規則一九一・全改)

(休業による許可の取消し)

第二十一条 知事は、許可を受けた者がその許可を受けた日から六月間又は引き続き一年間休業したときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、その許可を取り消すことができる。

3 第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(令二規則一九一・全改)

知事許可漁業の種類 | 期限 |

さんご漁業、小型まき網漁業、刺し網漁業、固定式刺し網漁業、建て切り網漁業及び底はえ縄漁業 | 毎年一月三十一日まで |

かつお・まぐろ釣り漁業及びまぐろはえ縄漁業 | 毎年三月三十一日まで |

中型まき網漁業 | 毎年四月十五日まで |

ひき縄漁業 | 毎年四月三十日まで |

底立てはえ縄漁業 | 毎年五月二十日まで |

火光利用さば漁業及び棒受け網漁業 | 毎年七月三十一日まで |

かめ漁業 | 毎年八月三十一日まで |

潜水器漁業 | 毎年十月三十一日まで |

とびうお流し刺し網漁業(小笠原村地先海面において行うものに限る。)及びとびうお流しまき網漁業 | 毎年十一月三十日まで |

とびうお流し刺し網漁業(小笠原村地先海面を除く海面において行うものに限る。) | 操業月の翌月十日まで |

いそ魚寄せ網漁業、四そう張り網漁業、機船船びき網漁業、底魚一本釣り漁業、地びき網漁業及び小型定置漁業 | 毎年十二月三十一日まで |

2 前項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 許可を受けた者の氏名(法人にあつては、その名称)

二 許可番号

三 報告の対象となる期間

四 漁獲量その他の漁業生産の実績

五 漁業の方法、操業日数、操業区域その他の操業の状況

六 資源管理に関する取組の実施状況その他の資源管理の状況

七 その他必要な事項

(令二規則一九一・全改)

2 知事は、許可又は起業の認可を受けた者が漁業に関する法令の規定に違反したときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。

3 知事は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

(令二規則一九一・全改)

(公益上の必要による許可等の取消し等)

第二十四条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。

(令二規則一九一・全改)

(許可証の交付)

第二十五条 知事は、許可をしたときは、その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。

一 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)

二 漁業種類

三 操業区域及び漁業時期

四 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

五 許可の有効期間

六 条件

七 その他参考となるべき事項

(令二規則一九一・全改)

(許可証の備付け等の義務)

第二十六条 許可を受けた者は、当該許可に係る漁業を操業するときは、許可証を当該許可に係る船舶内に備え付け、又は自ら携帯し、若しくは操業責任者(船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者をいう。以下同じ。)に携帯させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁業を操業するときは、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを、当該許可に係る船舶内に備え付け、又は自ら携帯し、若しくは操業責任者に携帯させれば足りる。

(令二規則一九一・全改)

(許可証の譲渡等の禁止)

第二十七条 許可を受けた者は、許可証又は前条第二項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(令二規則一九一・全改)

(許可証の書換え交付の申請)

第二十八条 許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたとき(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係るものにあつては、その工事が終わつたとき又は機関換装の終わつたとき)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。

一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 漁業種類

三 許可を受けた年月日及び許可番号

四 書換えの内容

五 書換えを必要とする理由

(令二規則一九一・全改)

(許可証の再交付の申請)

第二十九条 許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、速やかに、理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(令二規則一九一・全改)

(許可証の書換え交付及び再交付)

第三十条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。

二 第十七条第一項の許可(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。

三 第十八条第二項の規定による届出があつたとき。

(令二規則一九一・全改)

(許可証の返納)

第三十一条 許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。

2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。

3 許可を受けた者が死亡し、又は合併以外の事由により解散し、若しくは合併により消滅したときは、その相続人、清算人又は合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人の代表者が前二項の手続をしなければならない。

(令二規則一九一・全改)

(許可番号を表示しない船舶の使用禁止)

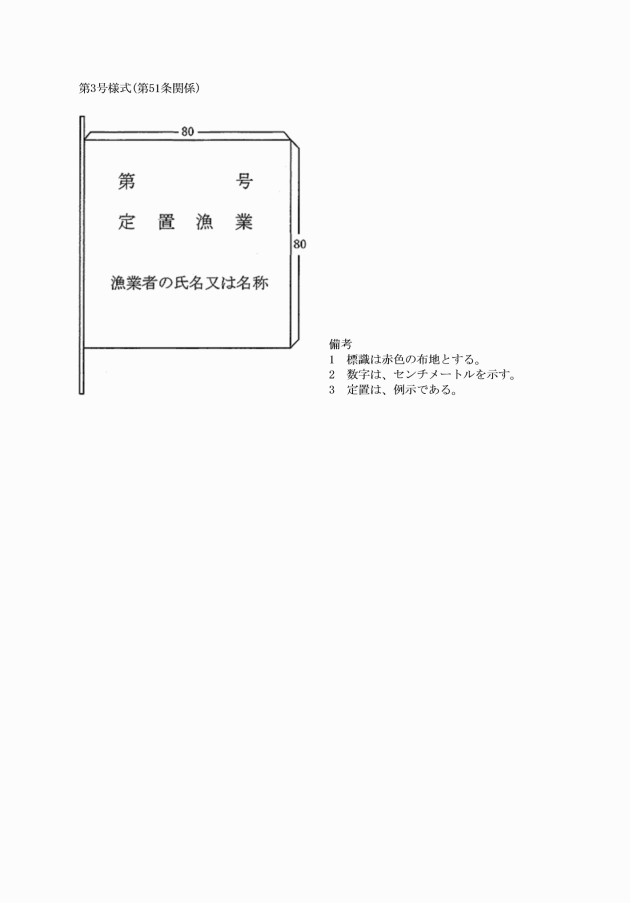

第三十二条 小型機船底びき網漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る船舶の外部の両舷側の中央部に別記第一号様式による許可番号を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2 小型機船底びき網漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項の規定によりした表示を消さなければならない。

(令二規則一九一・全改)

第三章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置

(令二規則一九一・改称)

(漁業の禁止)

第三十三条 何人も、次に掲げる漁業の方法により営む漁業を営んではならない。

一 沖縄式追込網

二 潜水器(簡易潜水器を含む。小笠原村地先海面において行うものに限る。)

(令二規則一九一・追加)

水産動植物 | 禁止期間 |

しらひげうに(殻長六センチメートルを超えるものに限る。) | 四月一日から五月三十一日まで |

みつかどぱいぷうに(殻長六センチメートルを超えるものに限る。) | 七月一日から八月三十一日まで |

あさひがに | 七月一日から同月三十一日まで |

せみえび(全長(目のつけねから尾の末端までの長さをいう。ぞうりえびの項において同じ。)十三センチメートルを超えるものに限る。) | 六月一日から八月三十一日まで |

ぞうりえび(全長十三センチメートルを超えるものに限る。) | 六月一日から八月三十一日まで |

あわび(殻長十一センチメートルを超えるものに限る。) | 十一月一日から十二月三十一日まで |

くもがい | 七月一日から八月三十一日まで |

さざえ(まるさざえを含む。以下同じ。)(殻長五センチメートルを超えるものに限る。) | 七月一日から八月三十一日まで |

しやこがい(殻長十五センチメートルを超えるものに限る。) | 七月一日から八月三十一日まで |

すいじがい | 七月一日から八月三十一日まで |

たけのこがい | 七月一日から八月三十一日まで |

とこぶし(殻長四・五センチメートルを超えるものに限る。) | 九月一日から十月三十一日まで |

ひろせがい(殻長五センチメートルを超えるものに限る。) | 十月一日から翌年三月三十一日まで |

ほらがい | 七月一日から八月三十一日まで |

てんぐさ | 十一月一日から翌年三月三十一日まで |

2 前項の規定に違反して採捕した水産動植物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。

(昭四六規則一三三・一部改正、令二規則一九一・旧第三十五条繰上・一部改正)

水産動物 | 大きさ |

うなぎ | 全長二十四センチメートル以下 |

たかべ | 全長十センチメートル以下 |

ぶり | 全長十五センチメートル以下 |

しらひげうに | 殻長六センチメートル以下 |

みつかどぱいぷうに | 殻長六センチメートル以下 |

せみえび | 全長(目のつけねから尾の末端までの長さをいう。ぞうりえびの項において同じ。)十三センチメートル以下 |

ぞうりえび | 全長十三センチメートル以下 |

あさり | 殻長二・五センチメートル以下 |

あわび | 殻長十一センチメートル以下 |

さざえ | 殻長五センチメートル以下 |

しやこがい | 殻長十五センチメートル以下 |

とこぶし | 殻長四・五センチメートル以下 |

はまぐり | 殻長四センチメートル以下 |

ひろせがい | 殻長五センチメートル以下 |

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。

(昭四六規則一三三・昭五二規則一五七・平一八規則一八〇・一部改正、令二規則一九一・旧第三十六条繰上・一部改正)

(漁具漁法の制限及び禁止)

第三十六条 何人も、次に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。

一 はぜびき網(方言だぼ網)

二 張切網

三 水中銃(発射装置を有する刺突具類であつて水中で使用するものをいう。)

四 掛なわこぎ(文鎮こぎ及び朝鮮けたを含む。)

五 ころばし

六 水中に電流を通じてする漁法

七 集魚灯を使用してする漁法

2 前項第七号の規定は、漁業者が次に掲げる漁業を営む場合については適用しない。

一 釣りによりいかをとることを目的とする漁業

二 たも網又は敷網によりとびうおをとることを目的とする漁業

三 火光利用さば漁業

四 棒受け網漁業

五 総トン数五トン未満の船舶を使用して一本釣り又はたもすくいによりさばをとることを目的とする漁業

区域 | 期間 |

1 次のイ、ロ、ハ、ニ及びイの点を順次結んだ線によつて囲まれた水面 イ 北緯三十四度三十七分十二秒(測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十一条第三項に規定する世界測地系による。以下同じ。)、東経百三十九度三十四分四十九秒の点 ロ 北緯三十四度二十二分十二秒、東経百三十九度三十四分四十九秒の点 ハ 北緯三十四度二十二分十二秒、東経百三十九度十九分四十九秒の点 ニ 北緯三十四度三十七分十二秒、東経百三十九度十九分四十九秒の点 | 四月一日から十二月三十一日まで |

2 次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ及びイの点を順次結んだ線によつて囲まれた水面 イ 北緯三十四度八分十二秒、東経百三十八度五十九分四十九秒の点 ロ 北緯三十三度四十八分十二秒、東経百三十八度五十九分四十九秒の点 ハ 北緯三十三度四十八分十二秒、東経百三十八度三十七分四十九秒の点 ニ 北緯三十三度五十分十二秒、東経百三十八度三十七分四十九秒の点 ホ 北緯三十四度八分十二秒、東経百三十八度五十一分四十九秒の点 | 四月一日から十二月三十一日まで |

(昭四三規則九八・昭五〇規則一四四・昭五二規則一五七・平一四規則二五・平一八規則一八〇・平二〇規則一八・一部改正、令二規則一九一・旧第三十八条繰上・一部改正)

(禁止区域等)

第三十七条 何人も、小笠原村地先海面内の次に掲げる区域内においては、造礁さんご類(腔腸動物のうち石さんご目、ひどろさんご目及びくださんごをいう。以下同じ。)、いせえび(かのこいせえび、しまいせえび、ごしきえび及びにしきえびを含む。以下同じ。)(第五号の区域においてとる場合を除く。)、しやこがい、すいじがい、くもがい、たからがい(はちぢようだから、ほしだから及びうみうさぎに限る。以下同じ。)、ほらがい、なまこ及びうにを採捕してはならない。

イ ひようたん島東端

ロ イの点から百七度(真方位による。以下同じ。)五百メートルの点

ハ 猫岩の東端から百十七度五百メートルの点

ニ 猫岩の東端

ホ 猫岩の西端

へ ひようたん島の西端

イ 人丸島東端から二十三度の線と兄島陸岸との交点

ロ 人丸島東端

ハ 人丸島西端

ニ ハの点から三十五度の線と兄島陸岸との交点

イ 黒岩西端

ロ イの点から百八十度百メートルの点

ハ 兄島瀬戸に面した兄島陸岸の西端から百八十度百メートルの点

ニ 兄島瀬戸に面した兄島陸岸の西端

イ 宮の浜東側岬の北端

ロ イの点から四十二度百五十メートルの点

ハ 父島潮早崎北端零度五十メートルの点

ニ 父島潮早崎北端

五 父島南崎南端、霊岸岩北端、霊岸岩南端、魚見岩南端、南丸根南端、沖冠岩西端、北丸根北端、南一ツ岩北端、北丸島北端及び父島飛石の鼻西端を順次結んだ線並びに陸岸によつて囲まれた水面

イ 母島沖の浜北側の岬南端

ロ イの点から二百二十八度二百メートルの点

ハ 母島沖岬南端から百八十度二百メートルの点

ニ 母島沖岬南端

イ 平島北西側の岬北端

ロ イの点から三百二十一度五百メートルの点

ハ 二子島北端

ニ 二子島南端

ホ 平島東側岬南端

(昭四六規則一三三・追加、平八規則一五八・一部改正、令二規則一九一・旧第三十八条の二繰上・一部改正)

水産動物 | 禁止期間 | 禁止区域 |

あおうみがめ(曲甲長(背甲の先端から末端までの背甲にそつた長さをいう。以下同じ。)七十五センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |

あおうみがめ(曲甲長七十五センチメートルを超えるものに限る。) | 六月一日から七月三十一日まで | 小笠原村地先海面 |

いせえび(全長(目のつけねから尾の末端までの長さをいう。以下この表において同じ。)十三センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 小笠原村地先海面を除く海面 |

いせえび(全長十三センチメートルを超えるものに限る。) | 六月一日から八月三十一日まで | 小笠原村地先海面を除く海面 |

いせえび(全長二十二センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 小笠原村地先海面 |

いせえび(全長二十二センチメートルを超えるものに限る。) | 六月一日から八月三十一日まで | 小笠原村地先海面 |

たからがい | 七月一日から八月三十一日まで | 小笠原村地先海面 |

2 第一種共同漁業を内容とする組合員行使権に基づいて種苗として採捕する場合は、前項の規定は適用しない。

3 何人も、あおうみがめの産んだ卵を採捕してはならない。

(令二規則一九一・追加)

漁業の種類 | 総設備容量の範囲 |

棒受け網により行う漁業 | 集魚灯に使用する電球七千ワツト以下 |

火光を利用して、一本釣り又はたもすくいによりさばをとることを目的とする漁業 | 集魚灯に使用する電球七千ワツト以下 |

(昭五〇規則一四四・昭五二規則一五七・平二〇規則一八・一部改正、令二規則一九一・旧第四十一条繰上・一部改正)

(遊漁者等の漁具漁法の制限)

第四十条 何人も、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。

一 竿釣り及び手釣り

二 たも網及びさ手網

三 投網(船を使用しないものに限る。)

四 やす及びは具(貝まきを除く。)

五 徒手採捕

六 ひき縄釣り

2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

一 漁業者が漁業を営む場合

二 漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合

三 試験研究のために水産動植物を採捕する場合

3 第一項各号に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕する場合は、正当な漁業の操業を妨げないようにしなければならない。

(令二規則一九一・追加、令六規則一七三・一部改正)

(遊漁者等の水産動物の採捕の禁止)

第四十一条 何人も、次に掲げる水産動物を採捕してはならない。

一 あおうみがめ

二 造礁さんご類(小笠原村地先海面におけるものに限る。)

2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

一 法第五十七条第一項の許可を受けた者が、当該許可に基づいてかめ漁業又はさんご漁業を営む場合

二 試験研究のために採捕する場合

(令二規則一九一・追加)

(有害物質の遺棄漏せつの禁止)

第四十二条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。

2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。

3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の適用を受ける者については、適用しない。

(令二規則一九一・全改)

(漁場内の岩礁破砕等の許可)

第四十三条 漁業権の存する漁場内において岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、港湾管理者(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。)が港湾区域(港湾法第二条第三項に規定する水域をいう。)内においてこれらの行為をする場合は、この限りではない。

2 前項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該漁場に係る漁業権を有する者の同意書を添え、知事に提出しなければならない。

一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 目的

三 免許番号

四 区域

五 期間

六 補償の措置

七 その他参考となるべき事項

3 知事は、第一項の規定により許可をするに当たり、条件を付けることができる。

(令二規則一九一・全改)

(試験研究等の適用除外)

第四十四条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下この条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 目的

三 適用除外の許可を必要とする事項

四 使用する船舶の名称、漁船登録番号又は船舶の番号(船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第十七条ノ二第一項第一号の番号をいう。次項第七号において同じ。)若しくは船舶検査済票の番号、総トン数、推進機関の種類及び馬力数並びに所有者名

五 採捕しようとする水産動植物の名称及び数量(種苗の採捕の場合は、供給先及びその数量)

六 採捕の期間及び区域

七 使用する漁具及び漁法

八 採捕に従事する者の氏名及び住所

3 知事は、第一項の許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。

一 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 適用除外の事項

三 採捕する水産動植物の種類及び数量

四 採捕の期間及び区域

五 使用する漁具及び漁法

六 採捕に従事する者の氏名及び住所

七 使用する船舶の名称、漁船登録番号又は船舶の番号若しくは船舶検査済票の番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

八 許可の有効期間

九 条件

4 知事は、第一項の許可をするに当たり、条件を付けることができる。

5 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。

6 第一項の許可を受けた者が許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。

(令二規則一九一・旧第四十五条繰上・一部改正)

第四章 漁業の取締り

(令二規則一九一・章名追加)

(停泊命令等)

第四十五条 知事は、漁業者その他水産動植物を採捕し、又は養殖する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるとき(法第二十七条及び法第三十四条に規定する場合を除く。)は、法第百三十一条第一項の規定に基づき、当該行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該行為に使用した漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による処分(法第二十五条第一項の規定に違反する行為に係るものを除く。)をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(令二規則一九一・追加)

(船長等の乗組み禁止命令)

第四十六条 知事は、第五条第一項の許可を受けた者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるときは、当該行為をした者が使用する船舶の操業責任者に対し、当該違反に係る漁業に使用する船舶への乗組みを制限し、又は禁止することができる。

(平六規則一八一・平一五規則一〇四・一部改正、令二規則一九一・旧第四十七条繰上・一部改正)

一 当該許可を受けた船舶の位置を自動的に測定及び記録できるものであること。

二 次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。

イ 当該船舶を特定することができる情報

ロ 当該船舶の位置を示す情報並びに当該位置における日付及び時刻

三 前号に掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。

2 前項の規定による命令を受けた者は、通信の妨害その他の当該命令に係る電子機器の機能を損なう行為をしてはならない。

(令二規則一九一・追加、令六規則一七三・一部改正)

(停船命令)

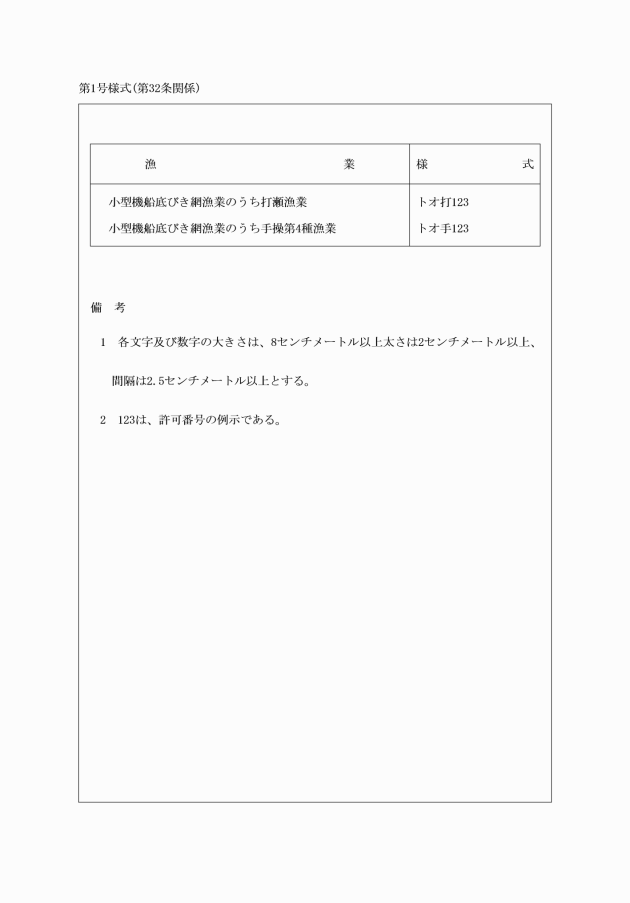

第四十八条 漁業監督吏員は、法第百二十八条第三項の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、操船又は漁ろうを指揮監督する者に対し、停船を命ずることができる。

2 前項の規定による停船命令は、法第百二十八条第三項の規定による検査又は質問をする旨を告げ、又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号その他の適切な手段により行うものとする。

一 別記第二号様式による信号旗Lを掲げること。

二 サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。

三 投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。

3 前項において、「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。

(令二規則一九一・全改)

第五章 雑則

(令二規則一九一・章名追加)

(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)

第四十九条 法第百二十二条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なく、その命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、その旨を知事に届け出なければならない。

(令二規則一九一・旧第五十一条繰上・一部改正)

(標識の書換え又は再設置等)

第五十条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなつたとき又は当該標識を亡失し、若しくは毀損したときは、遅滞なくこれを書き換え、又は新たに建設し、若しくは設置しなければならない。

(令二規則一九一・旧第五十二条繰上・一部改正)

(定置漁業等の漁具の標識)

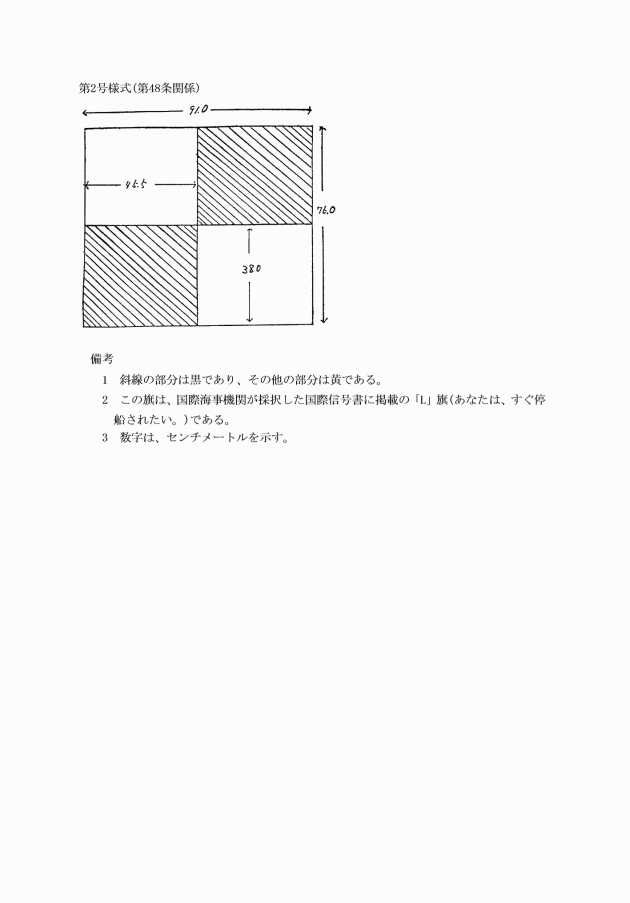

第五十一条 定置漁業その他知事が必要と認め別に定める漁業を営む者は、漁具の敷設中、昼間にあつては別記第三号様式による漁具の標識を当該漁具の見やすい場所に水面上一・五メートル以上の高さに設置し、夜間にあつては電灯その他の照明による漁具の標識を当該漁具に設置しなければならない。

2 知事は、前項の漁業を定めたときは、公示する。

(令二規則一九一・旧第五十三条繰上・一部改正)

(とびうお流し刺し網漁業の漁具の標識)

第五十二条 とびうお流し刺し網漁業に従事する操業責任者は、その操業中、網の先端に、水面上一・五メートル以上の高さのボンデンをつけなければならない。この場合、夜間においては、当該ボンデンに電灯その他の照明を掲げなければならない。

(平二〇規則一八・一部改正、令二規則一九一・旧第五十四条繰上・一部改正)

(添付書類の省略)

第五十三条 この規則の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。

2 前項に規定する場合のほか、知事は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。

(令二規則一九一・追加)

第六章 罰則

(令二規則一九一・旧第四章繰下)

第五十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

二 第四十三条第三項の規定により付けた条件に違反したとき。

2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

(昭五八規則九一・平二〇規則一八・一部改正、令二規則一九一・旧第五十六条繰上・一部改正、令六規則一七三・一部改正)

(昭四六規則一三三・一部改正、令二規則一九一・旧第五十七条繰上・一部改正、令六規則一七三・一部改正)

(令二規則一九一・旧第五十八条繰上・一部改正)

(平六規則一八一・一部改正、令二規則一九一・旧第五十九条繰上・一部改正)

付則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都漁業調整規則(昭和二十六年十二月東京都規則第二百九号)及び、東京都小型機船底びき網漁業調整規則(昭和二十七年七月東京都規則第百十四号)(以下「旧規則」と総称する。)は廃止する。

3 旧規則の規定に基いてした許可その他の知事の処分であつて、この規則の施行の際現に効力を有するものは、知事がこの規則の規定に基いてすることができるものに限り、これに基いてしたものとみなす。

4 前項の規定により、この規則の規定によりしたものとみなされる許可の有効期間は、従前の残存期間とする。

5 この規則の施行前に旧規則により交付した許可証は、この規則の規定により交付したものとみなす。

6 この規則の施行の際現に刺網漁業を営んでいる者は、この規則施行の日から起算して九十日間は、この規則の規定にかかわらず、許可を受けないで当該漁業を営むことができる。

7 この規則の施行の際現に旧規則による許可を受けている船舶の許可番号の表示は、その許可の有効期間中は、なお従前の例による。

8 この規則の施行前二十日以内に漁業の許可または起業の認可を受けた者が死亡し、または解散し、その相続人または合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人が当該漁業の許可または起業の認可を受けていない場合には、この規則の施行日をもつて死亡し、または解散した日とみなす。

9 この規則の施行前にした行為に対する処分または罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和四三年規則第九八号)

1 この規則は、昭和四十三年五月十五日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都漁業調整規則第七条第三号、第四号又は第五号の規定により当該漁業ごとに許可を受けた者でこの規則施行の際、現に当該許可により漁業を営んでいる者は、この規則第七条第一号、第二号、又は第三号の規定により当該漁業ごと及び船舶ごとに許可を受けた者とみなす。この場合において、当該許可の有効期間は従前の残存期間とする。

3 前項の規定により当該漁業ごと及び船舶ごとに許可を受けたとみなされたものに係る船舶の総トン数及び推進機関の馬力数の変更については、なお、従前の例による。

附則(昭和四三年規則第一三四号)

この規則は、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)の施行の日(昭和四十三年六月二十六日)から施行する。

附則(昭和四四年規則第一五四号)

この規則は、昭和四十四年十月十五日から施行する。

附則(昭和四六年規則第一三三号)

1 この規則は、昭和四十六年七月一日から施行する。

2 東京都小笠原諸島漁業調整規則(昭和四十三年東京都規則第百三十五号)は、廃止する。

3 この規則による改正前の東京都漁業調整規則第七条第三号又は第六号の規定によりした許可は、この規則に基づいてしたものとみなす。この場合において、当該許可の有効期間は従前の残存期間とする。

4 この規則の施行前にした行為に対する処分又は罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和四七年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年規則第一四四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の東京都漁業調整規則第七条第二号の規定により許可を受けて漁業を営んでいる者は、この規則による改正後の東京都漁業調整規則第七条第二号の規定により許可を受けた者とみなす。この場合において当該許可の有効期間は、従前の残存期間とする。

附則(昭和五二年規則第一五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する処分又は罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五三年規則第一六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年規則第九一号)

この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(昭和六〇年規則第一三四号)

この規則は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(平成六年規則第一八一号)

1 この規則は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第五十九条の改正規定は、同年十一月一日から施行する。

2 第五十九条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成八年規則第一五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年規則第一八六号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に受理した申請又は届出については、この規則による改正前の東京都漁業調整規則第三条の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成一三年規則第一〇八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年規則第二五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年規則第二五号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都漁業調整規則別記第四号様式、第五号様式、第九号様式、第十一号様式及び第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一五年規則第一〇四号)

この規則は、平成十五年五月一日から施行する。

附則(平成一八年規則第一八〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都漁業調整規則(以下「改正前の規則」という。)第七条の規定による許可(改正前の規則第七条第五号から第七号まで、第九号から第十三号まで及び第十六号から第二十一号までの漁業に係るものに限る。)又は改正前の規則第二十一条第一項の規定による起業の認可を受けている者は、当該許可に係る許可証又は当該起業の認可を通知する書面に記載された船舶について、この規則による改正後の東京都漁業調整規則(以下「改正後の規則」という。)第七条又は第二十一条第一項の規定による漁業ごと及び船舶ごとの許可又は起業の認可を受けた者とみなす。

3 前項の規定により改正後の規則第七条の許可とみなされる許可の有効期間又は改正後の規則第二十一条第一項の起業の認可とみなされる認可に係る改正後の規則第二十二条第二項の知事の指定した期間は、従前の許可又は起業の認可の残存期間とする。

4 この規則の施行前に、附則第二項の規定により漁業ごと及び船舶ごとの許可を受けたとみなされる者が申請を行った船舶の総トン数及び推進機関の馬力数の変更については、なお、従前の例による。

5 この規則の施行前にした行為に対する処分又は罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年規則第一八号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都漁業調整規則(以下「改正前の規則」という。)第七条の規定による許可又は改正前の規則第二十一条第一項の規定による起業の認可を受けている者は、この規則による改正後の東京都漁業調整規則(以下「改正後の規則」という。)第七条又は第二十一条第一項の規定による許可又は起業の認可を受けた者とみなす。

3 前項の規定により改正後の規則第七条の規定による許可とみなされる許可の有効期間又は改正後の規則第二十一条第一項の規定による起業の認可とみなされる認可に係る改正後の規則第二十二条第二項の知事の指定した期間は、従前の許可又は起業の認可の残存期間とする。

4 この規則の施行前にした行為に対する処分又は罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二七年規則第一三二号)

1 この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都漁業調整規則(以下「改正前の規則」という。)第七条の規定による許可又は改正前の規則第二十一条第一項の規定による起業の認可を受けている者は、この規則による改正後の東京都漁業調整規則(以下「改正後の規則」という。)第七条又は第二十一条第一項の規定による許可又は起業の認可を受けた者とみなす。

3 前項の規定により改正後の規則第七条の規定による許可とみなされる許可の有効期間又は改正後の規則第二十一条第一項の規定による起業の認可とみなされる認可に係る改正後の規則第二十二条第二項の知事の指定した期間は、従前の許可又は起業の認可の残存期間とする。

4 この規則の施行前にした行為に対する処分又は罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和二年規則第一九一号)

1 この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

2 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)附則第二十九条の規定によりこの規則による改正後の東京都漁業調整規則第四十四条第一項の規定によってしたものとみなされるこの規則による改正前の東京都漁業調整規則第四十五条第一項の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、同条第六項の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の日前にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行の日以後にした行為に対する処分又は罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和六年規則第一七三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五十四条第一項の改正規定(「懲役」を「拘禁刑」に改める部分に限る。)は、令和七年六月一日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別記

(令2規則191・旧第6号様式繰上・一部改正)

(昭44規則154・全改、平15規則104・一部改正、令2規則191・旧第13号様式繰上・一部改正)

(令2規則191・追加)