○東京都営住宅条例施行規則

平成一〇年二月二五日

規則第二五号

東京都営住宅条例施行規則を公布する。

東京都営住宅条例施行規則

東京都営住宅条例施行規則(昭和二十七年東京都規則第百六十号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第一章の二 都営住宅等の整備基準(第二条の二―第二条の十五)

第二章 一般都営住宅等の管理

第一節 一般都営住宅の管理(第三条―第三十五条の十)

第二節 特定都営住宅の管理(第三十六条)

第三章 都営改良住宅等の管理

第一節 都営改良住宅の管理(第三十七条―第四十七条)

第二節 都営再開発住宅の管理(第四十八条―第五十条)

第三節 都営従前居住者用住宅の管理(第五十一条―第五十三条)

第四節 都営コミュニティ住宅の管理(第五十四条―第五十六条)

第五節 都営更新住宅の管理(第五十七条―第五十九条)

第四章 駐車場の管理(第六十条―第六十七条)

第五章 補則(第六十八条・第六十九条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、東京都営住宅条例(平成九年東京都条例第七十七号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置の告示)

第二条 条例第三条第三項の規定により告示する事項は、次に掲げるものとする。

一 住宅の種類

二 名称

三 位置

四 構造及び規模

五 戸数

六 使用料

七 近傍同種の住宅の家賃(一般都営住宅及び特定都営住宅の場合に限る。)

第一章の二 都営住宅等の整備基準

(平二四規則一三九・追加)

(整備基準)

第二条の二 条例第三条の二第四項に規定する規則で定める都営住宅等の整備に関する基準は、この章に定めるところによる。

(平二四規則一三九・追加)

(位置の選定)

第二条の三 都営住宅等の敷地(以下この章において「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地を可能な限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他使用者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(平二四規則一三九・追加)

(敷地の安全等)

第二条の四 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(平二四規則一三九・追加)

(住棟等の基準)

第二条の五 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。

(平二四規則一三九・追加)

(住宅の基準)

第二条の六 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講じるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講じるものとする。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講じるものとする。

(平二四規則一三九・追加)

(住戸の基準)

第二条の七 都営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、二十五平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 都営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所又は浴室を設けることにより、各住戸に台所又は浴室を設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 都営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講じるものとする。

(平二四規則一三九・追加)

(住戸内の各部)

第二条の八 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講じるものとする。

(平二四規則一三九・追加)

(共用部分)

第二条の九 都営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。

(平二四規則一三九・追加)

(附帯施設)

第二条の十 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、使用者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。

(平二四規則一三九・追加)

(児童遊園)

第二条の十一 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、使用者の利便及び児童等の安全を確保したものとする。

(平二四規則一三九・追加)

(集会所)

第二条の十二 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、使用者の利便を確保したものとする。

(平二四規則一三九・追加)

(広場及び緑地)

第二条の十三 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。

(平二四規則一三九・追加)

(通路)

第二条の十四 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

(平二四規則一三九・追加)

(整備基準の細目)

第二条の十五 この章に定めるもののほか、都営住宅等の整備基準に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平二四規則一三九・追加)

第二章 一般都営住宅等の管理

第一節 一般都営住宅の管理

(令二規則二二三・一部改正)

(使用申込書その他必要な書類)

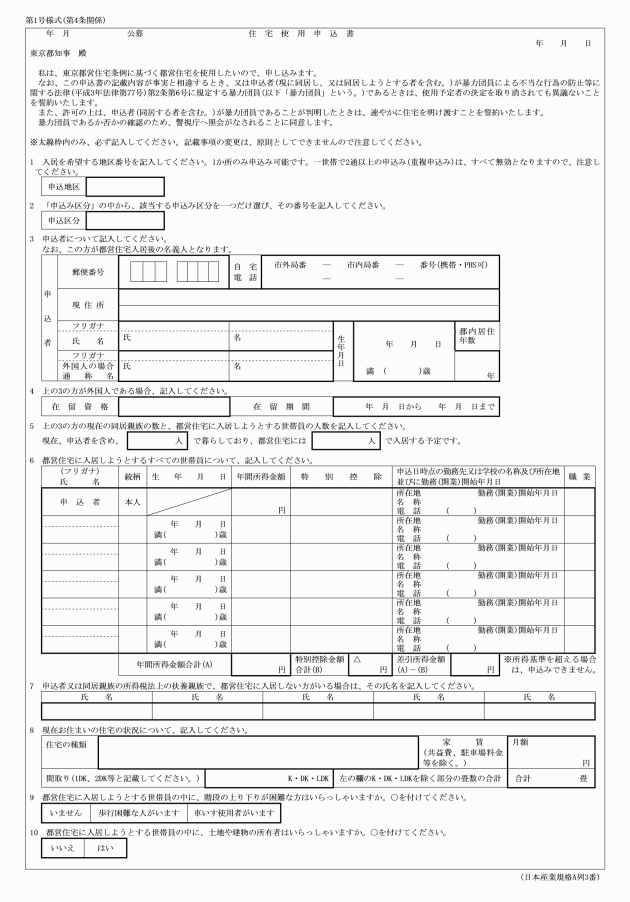

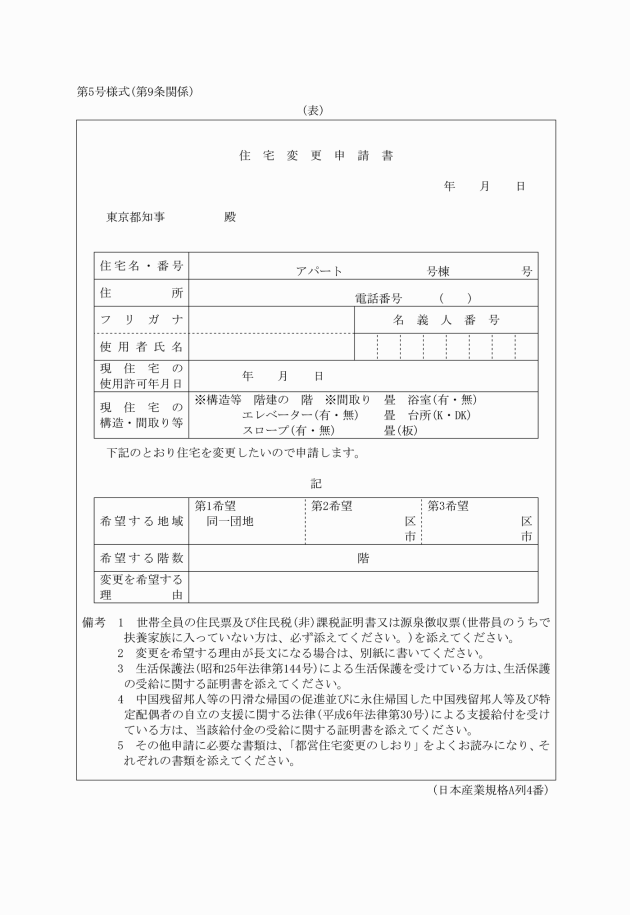

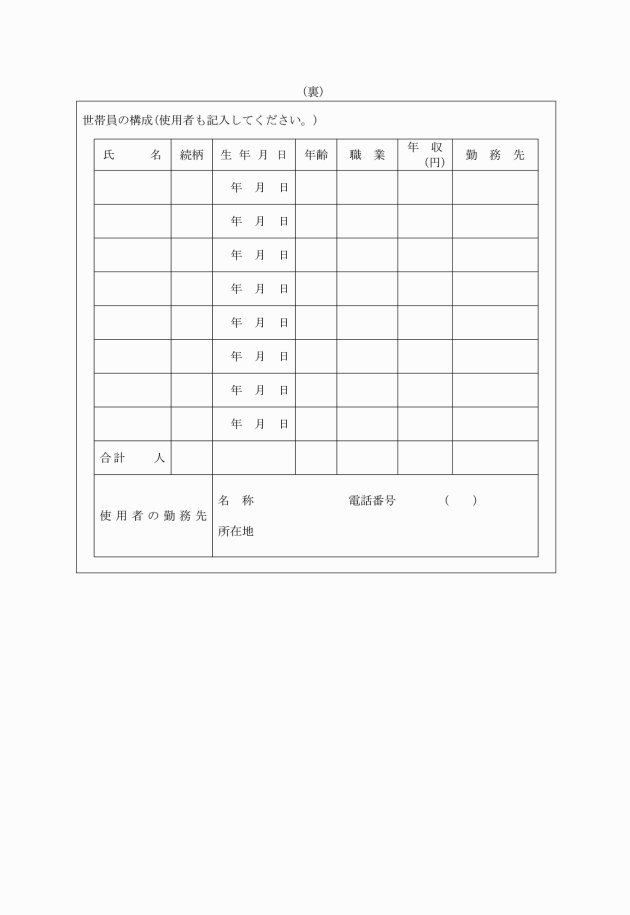

第四条 条例第五条の規定による一般都営住宅の使用申込みをしようとする者は、住宅使用申込書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の住宅使用申込書のほかに、使用申込者又はその世帯員に関し、次に掲げる書類を提出させることができる。

一 住民票の写し

二 住宅困窮を証明する書類

三 収入を証明する書類

四 婚姻(予約を含む。)を証明する書類

五 前各号に掲げるもののほか必要と認める書類

(平一四規則一八八・平一四規則二〇四・平一四規則二七四・一部改正)

(住宅困窮状況申告書の提出)

第五条 知事は、前条第二項各号に掲げる書類のほか、一般都営住宅の使用申込みをしようとする者に対して、その住宅困窮の事情を調査するため、住宅困窮状況申告書を提出させることができる。

2 前項の住宅困窮状況申告書については、知事が別に定める。

(単身使用者に係る一般都営住宅の規格)

第六条 条例第六条第三項ただし書の規定により規則で定める住宅の規格は、住戸専用面積が三十九平方メートル未満の規模とする。ただし、知事が特に必要があると認める住宅については、この限りでない。

(令二規則三・一部改正)

(補欠者の使用)

第八条 前条の規定により使用予定者を決定する場合は、併せて知事が必要と認める数の補欠者を抽せんにより定め、その順位を定める。

一 条例第十一条第五項に規定する期間内に使用をしない者が生じた場合

二 前号の場合のほか、知事が定める期間内に使用を許可することができる住戸が生じた場合

(令六規則一一五・一部改正)

(条例第十条第一項第三号の規則で定める者)

第十一条 条例第十条第一項第三号の規則で定める者とは、次に掲げる者をいう。

一 独立行政法人都市再生機構又は東京都住宅供給公社の賃貸住宅に居住する者で、当該住宅の建替えに伴い家賃が著しく上昇するもの

二 前号に掲げるもののほか特別な事情を有する者

(平一一規則二六二・平一六規則二一八・一部改正)

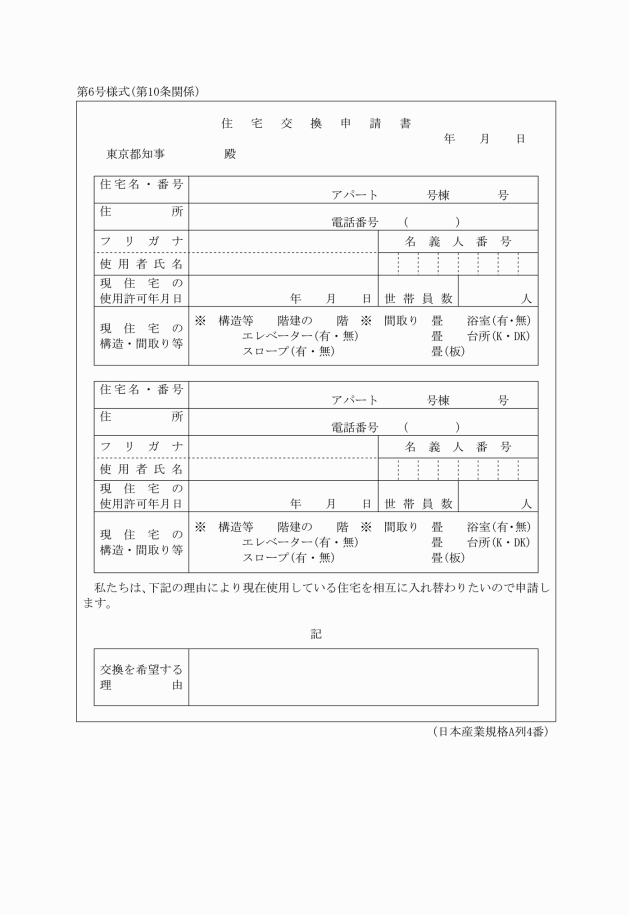

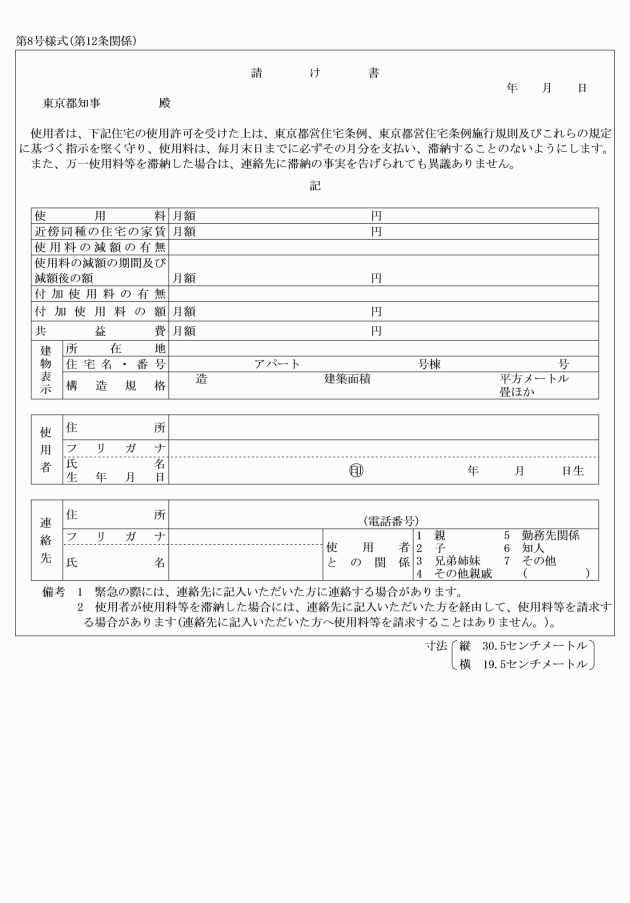

(請け書)

第十二条 条例第十一条第一項第一号に規定する請け書(条例第三十九条の二に規定する定期使用許可に係るものを除く。)は、別記第八号様式によるものとする。

(平一五規則八三・一部改正、令元規則七五・旧第十三条繰下)

(連絡先変更届等)

第十三条 使用者は、条例第十一条第一項第一号に規定する請け書に記載された連絡先を他の者に変更しようとするときは、別記第八号様式の二による連絡先変更届を知事に提出しなければならない。

2 使用者は、条例第十一条第一項第一号に規定する請け書又は前項に規定する連絡先変更届に記載された連絡先の住所、氏名又は電話番号に変更があったときは、直ちに知事に通知しなければならない。

(令元規則七五・追加)

(平一五規則八三・一部改正)

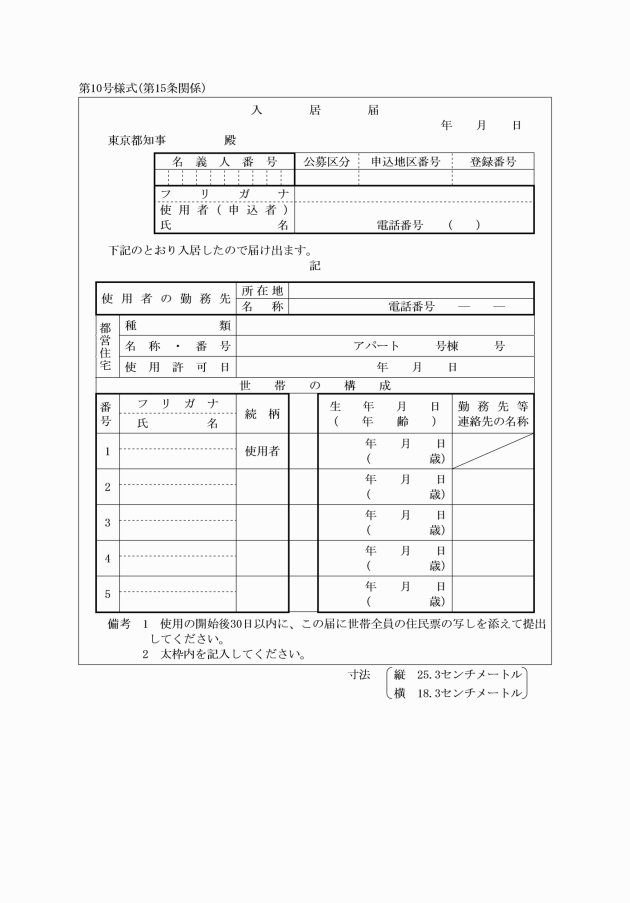

(入居届の提出)

第十五条 使用者は、一般都営住宅の使用開始の日から三十日以内に、別記第十号様式による入居届を知事に提出しなければならない。

2 前項の入居届には、使用者及び同居者の住民票の写しを添付しなければならない。

(平二一規則五・一部改正)

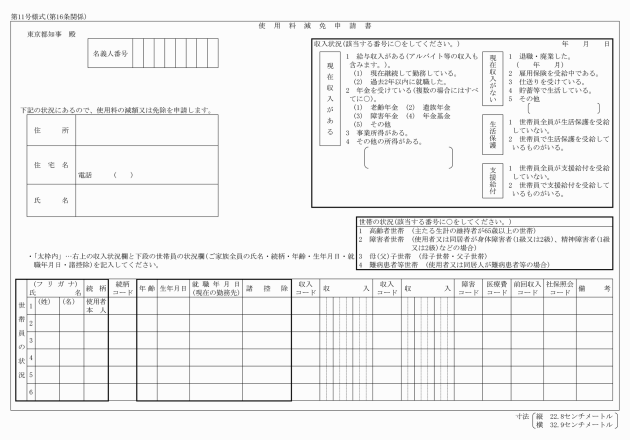

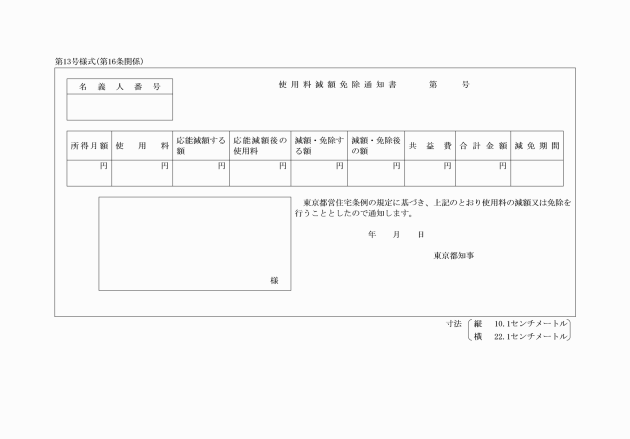

(使用料減免の基準)

第十七条 条例第十四条第一項各号(第二号を除く。)の規定により知事が一般都営住宅の使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次のとおりとする。

二 使用者又は同居者が、災害により容易に回復することが困難な損害を受け、又は疾病にかかり長期にわたり療養を要したため、特に費用を要し、そのために要する費用として知事が認定した額を使用者及び同居者の収入の合計額から控除した額が六万五千円以下であること。

三 前二号に準ずる特別の事情があること。

2 知事は、前項各号のいずれかに該当する使用者に対しては、次に掲げる表の上欄に定める使用者及び同居者の収入の合計額に応じて、それぞれ下欄に定める減額率を使用料に乗じて得た額を当該使用料から減額するものとする。

使用者及び同居者の収入の合計額 | 減額率 |

一万八千円以下の場合 | 〇・五 |

一万八千円を超え三万円以下の場合 | 〇・四 |

三万円を超え四万二千円以下の場合 | 〇・三 |

四万二千円を超え五万四千円以下の場合 | 〇・二 |

五万四千円を超え六万五千円以下の場合 | 〇・一 |

一 使用者が、学齢に達しない幼児又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条に規定する各種学校に就学している二人以上の二十歳未満の婚姻していない者(高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後又は専修学校の高等課程を修了した後に専修学校又は各種学校に就学している者を除く。)を扶養している配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は条例第六条第一項に規定するパートナーシップ関係の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)のない者である場合

二 使用者又は同居者のうちの一人が六十五歳以上であり、主としてその者の収入によって当該世帯の生計を支えている場合

三 使用者又は同居者のうちの一人が、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定難病、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成十二年東京都規則第九十四号)別表第一、別表第三若しくは別表第五に掲げる疾病(東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成二十六年東京都規則第二百号)附則第三項の規定によりなお従前の例によることとされる医療費助成に係る同規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別表第一の第一類に掲げる疾病を含む。第七項において同じ。)又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第一項に規定する小児慢性特定疾病にかかっている者である場合

四 使用者又は同居者のうちの一人が、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第四項の規定により公害医療手帳の交付を受けている者又は大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(昭和四十七年東京都条例第百十七号)第二条に規定する疾病にかかっている者である場合

五 使用者又は同居者のうちの一人が、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級若しくは二級のもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている精神障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項の表の一級若しくは二級のもの又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和四十二年三月二十日四十二民児精発第五十八号副知事決定)第五条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている知的障害の程度が同要綱別表第一の一度から三度までのものである場合

4 知事は、前二項の規定にかかわらず、当該一般都営住宅の使用料を、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による住宅扶助を受けている使用者に対してはその住宅扶助を受けている額に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による住宅支援給付を受けている使用者に対してはその住宅支援給付を受けている額にそれぞれ減額するものとする。

6 知事は、条例第十四条第一項第二号に該当する場合で、一般都営住宅の一部が使用不能のときは使用料の五割の額の範囲内においてその使用料を減額し、全部が使用不能のときはその使用料を免除するものとする。

7 使用者及び同居者の収入(条例第二条第十号に定める収入をいう。以下同じ。)の合計額が条例第六条第一項第四号ハに定める金額以下で、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第十四条第二項に規定する特別の事情があると認めるものとする。

一 使用者が、学齢に達しない幼児又は学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条に規定する各種学校に就学している二人以上の二十歳未満の婚姻していない者(高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後又は専修学校の高等課程を修了した後に専修学校又は各種学校に就学している者を除く。)を扶養している配偶者又はパートナーシップ関係の相手方のない者である場合

二 使用者又は同居者のうちの一人が、六十五歳以上で、かつ、疾病等のため常時就床の状況にある者で介護を必要とするものである場合

三 使用者又は同居者のうちの一人が、難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別表第一、別表第三若しくは別表第五に掲げる疾病又は児童福祉法第六条の二第一項に規定する小児慢性特定疾病にかかっている者で常時介護を必要とするものである場合

四 使用者又は同居者のうちの一人が、公害健康被害の補償等に関する法律第四条第四項の規定により公害医療手帳の交付を受けている者又は大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例第二条に規定する疾病にかかっている者で、常時介護を必要とするものである場合

五 使用者又は同居者のうちの一人が、身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第五号の一級若しくは二級のもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている精神障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項の表の一級若しくは二級のもの又は東京都愛の手帳交付要綱第五条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている知的障害の程度が同要綱別表第一の一度から三度までのもので、介護を必要とするものである場合

8 知事は、前項各号のいずれかに該当する使用者に対しては、使用料をその二分の一の額に減額するものとする。

10 一般都営住宅が改良されたことに伴い、改良後の当該一般都営住宅の使用料が改良前の当該一般都営住宅の最終の使用料を超えることとなり、かつ、当該使用者の居住の安定を図るため必要があるものとして知事が別に定める場合に該当するときは、条例第十四条第二項に規定する特別の事情があると認めるものとする。

11 前項の規定により行う使用料の減額の額、期間その他必要な事項は、知事が別に定める。

(平一一規則一七・平一二規則二五七・平一七規則二〇三・平一九規則二四八・平二〇規則七二・平二一規則五・平二六規則一〇四・平二六規則一九九・令四規則一三・令四規則一四三・一部改正)

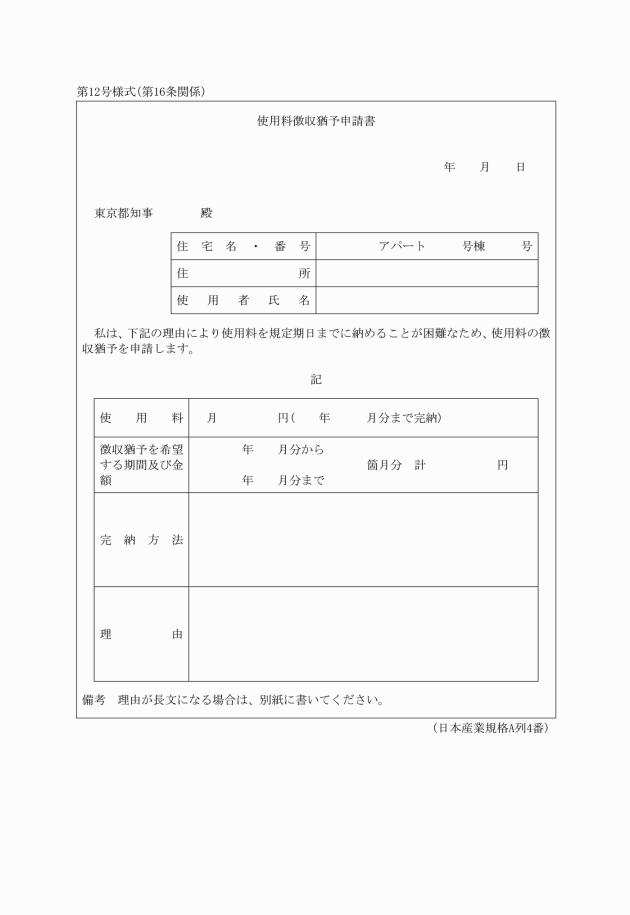

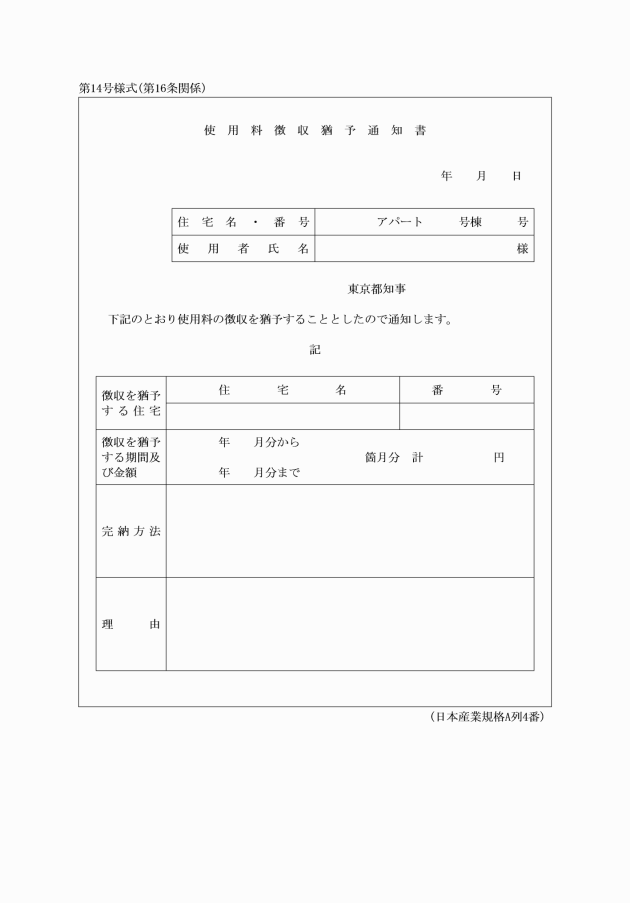

(使用料の徴収猶予の基準)

第十八条 条例第十四条第一項の規定により知事が使用料の徴収を猶予する場合の基準は、使用料の支払能力が六月以内に回復すると認められる場合とする。

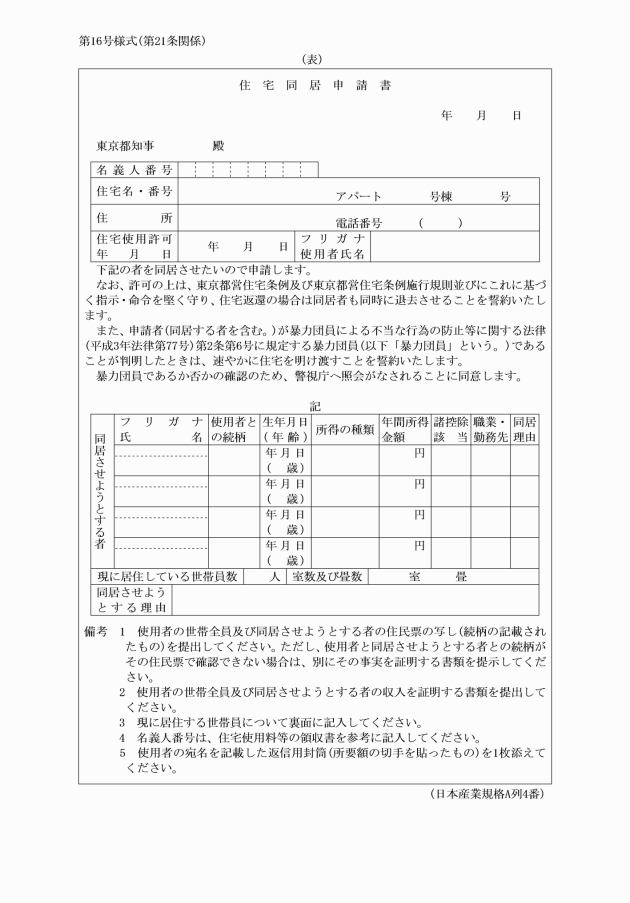

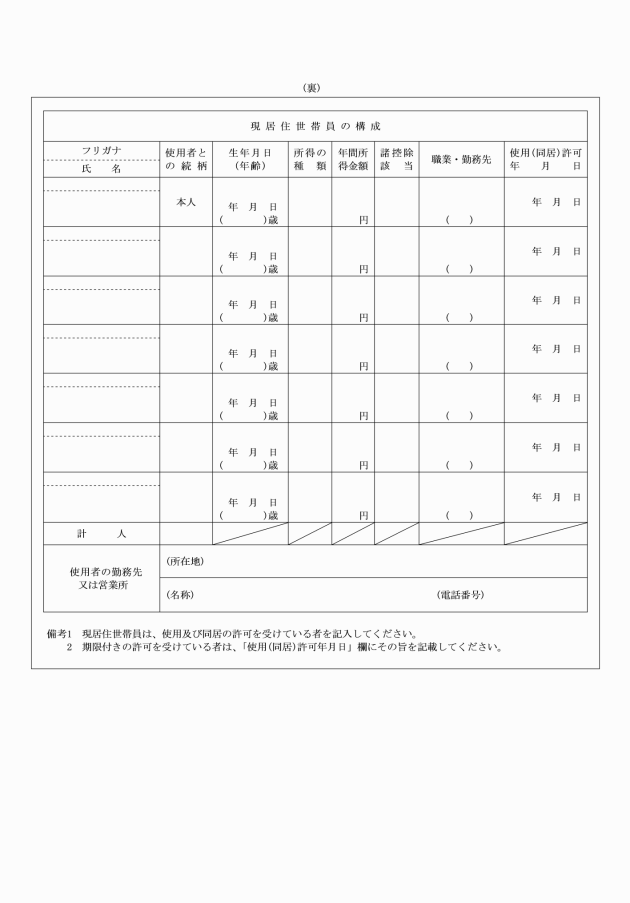

2 知事は、前項の住宅同居申請書の提出があった場合において、当該使用者に係る同居後の収入が、条例第六条第一項第四号に規定する金額以下であり、かつ、同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同居の許可をすることができる。

一 同居しようとする者が、使用者又は同居者と婚姻をした者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であるとき又は養子縁組をした者であるとき。

二 同居しようとする者が、使用者又は同居者のパートナーシップ関係の相手方であるとき。

三 同居しようとする者が、使用者の一親等の血族又は姻族であり、かつ、次のいずれかに該当するとき。

イ 同居しようとする者が、使用者の扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十四号の扶養親族をいう。以下同じ。)である場合又は使用者が同居しようとする者の扶養親族である場合で、現に住宅に困窮している者であるとき。

ロ 同居しようとする者が、高齢者、身体障害者その他の知事が別に定める者に該当する場合で、使用者と同居しなければ生活の維持が困難であると認められるとき。

3 前項の規定にかかわらず、知事は、同居しようとする者が使用者又は同居者の介護その他特別な事情により使用者と同居する必要があると認める場合には、期限を付けて同居の許可をすることができる。

(平一四規則一七四・平二四規則一三九・令四規則一四三・一部改正)

2 知事は、前項の住宅使用承継申請書の提出があった場合において、一般都営住宅の使用を承継しようとする者が次に掲げる条件のすべてを具備し、かつ、一般都営住宅の管理上支障がないと認めるときは、一般都営住宅の使用の承継を許可することができる。

一 一般都営住宅の使用を承継しようとする者が、使用者の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方であること。

3 前項の規定にかかわらず、知事は、一般都営住宅の使用を承継しようとする者が病気にかかっていることその他の特別の事情により必要があると認める場合には、一般都営住宅の使用の承継を許可することができる。

(平一四規則一七四・平一五規則八三・平一八規則一九七・平二四規則一三九・令四規則一四三・一部改正)

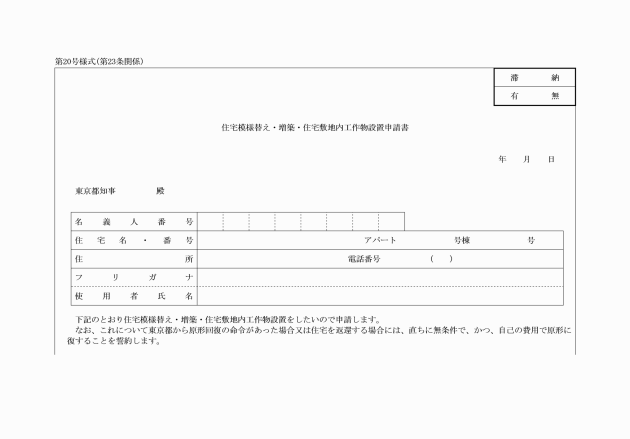

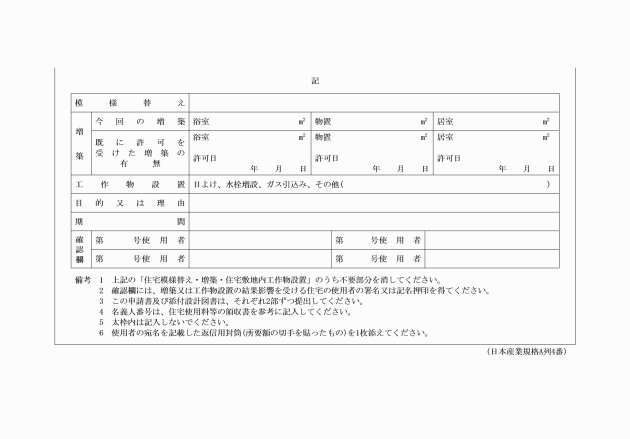

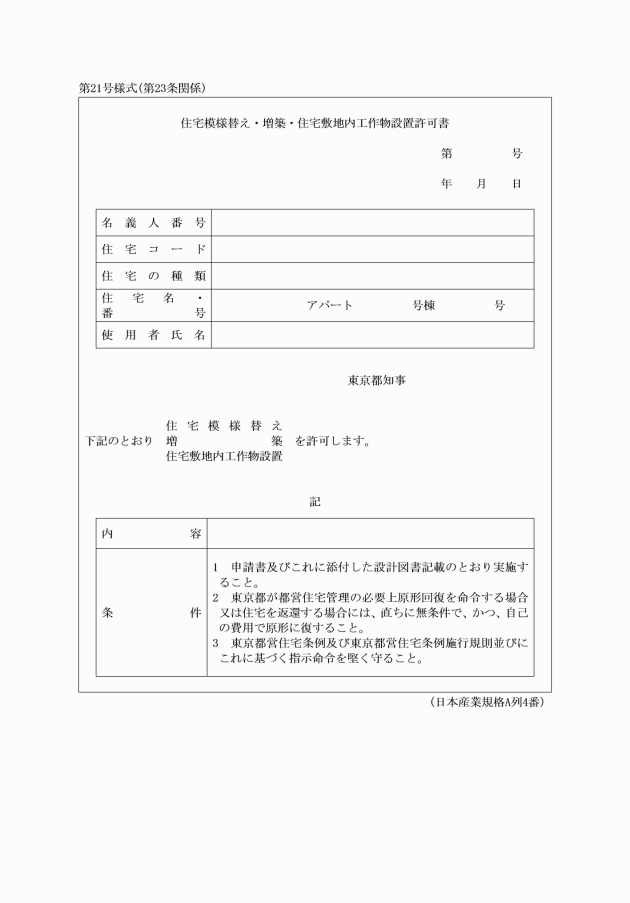

(住宅模様替え、増築又は住宅敷地内工作物設置の申請書及び許可書)

第二十三条 条例第二十一条第一項第一号又は第三号の規定により一般都営住宅の模様替え若しくは増築又は一般都営住宅の敷地内における工作物の設置をしようとする使用者は、別記第二十号様式による住宅模様替え・増築・住宅敷地内工作物設置申請書を知事に提出しなければならない。

2 条例第二十一条第一項第一号又は第三号の規定により知事が許可する場合の基準は、次のとおりとする。

一 一般都営住宅の模様替え又は敷地内における工作物の設置をしても一般都営住宅の維持に支障がなく、原形に復することが容易であるとき。

二 増築をしようとする部分が、床面積十平方メートル以内のものであって、位置及び環境が住宅の維持に支障がないとき。

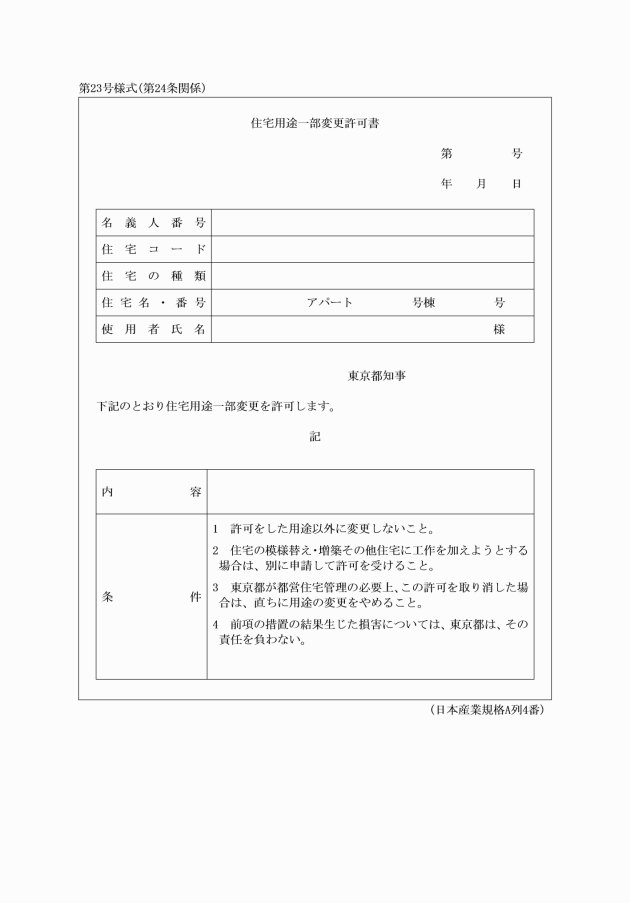

(住宅用途一部変更の許可基準等)

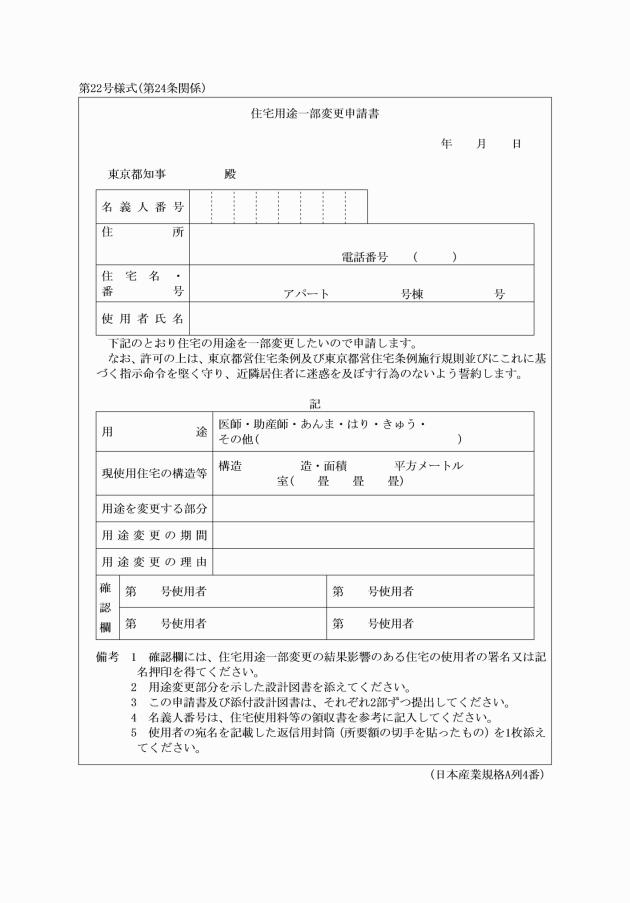

第二十四条 条例第二十一条第一項第二号の規定により一般都営住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとする使用者は、別記第二十二号様式による住宅用途一部変更申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、条例第二十一条第一項第二号に該当する場合において、住宅以外の使用が医師、助産師、あんま、はり又はきゅうの業その他住宅に入居している者の福祉を目的とするもので一般都営住宅の管理上支障がないと認められるときに限り、住宅用途一部変更の許可をするものとする。

3 前項の規定にかかわらず、知事は、店舗、作業場等住居以外の用に供することができる構造部分を有する一般都営住宅の使用者が、当該構造部分を住居以外の用途に使用しようとする場合においては、その使用に伴う騒音、振動、粉じん、臭気等の発生により一般都営住宅の環境を損なうおそれがなく、かつ、一般都営住宅の管理上支障がないと認められるときに限り、住宅用途一部変更の許可をするものとする。

(令二規則二二三・一部改正)

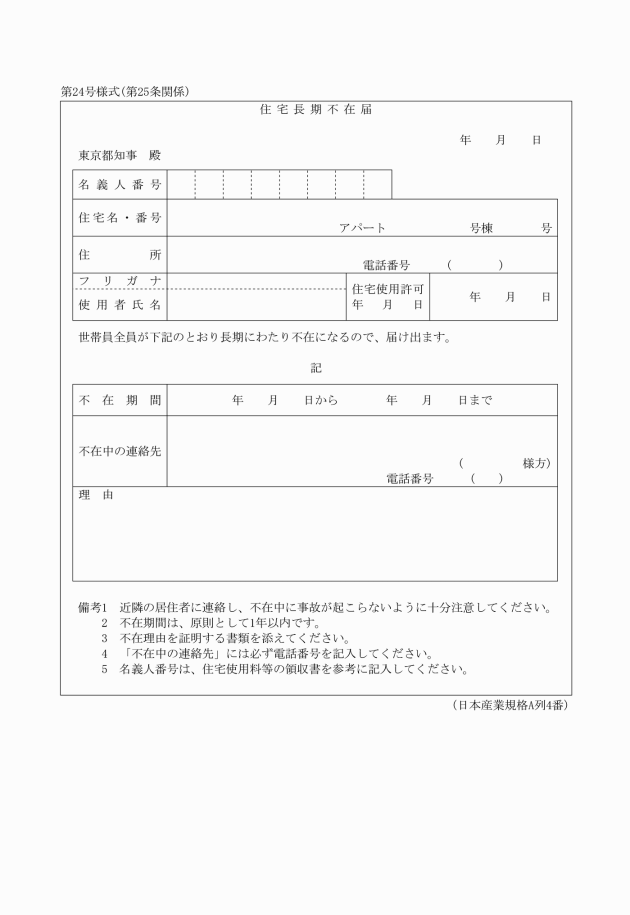

(住宅長期不在届)

第二十五条 条例第二十一条第二項の規定により一般都営住宅を一月以上使用しない使用者は、別記第二十四号様式による住宅長期不在届を知事に提出しなければならない。

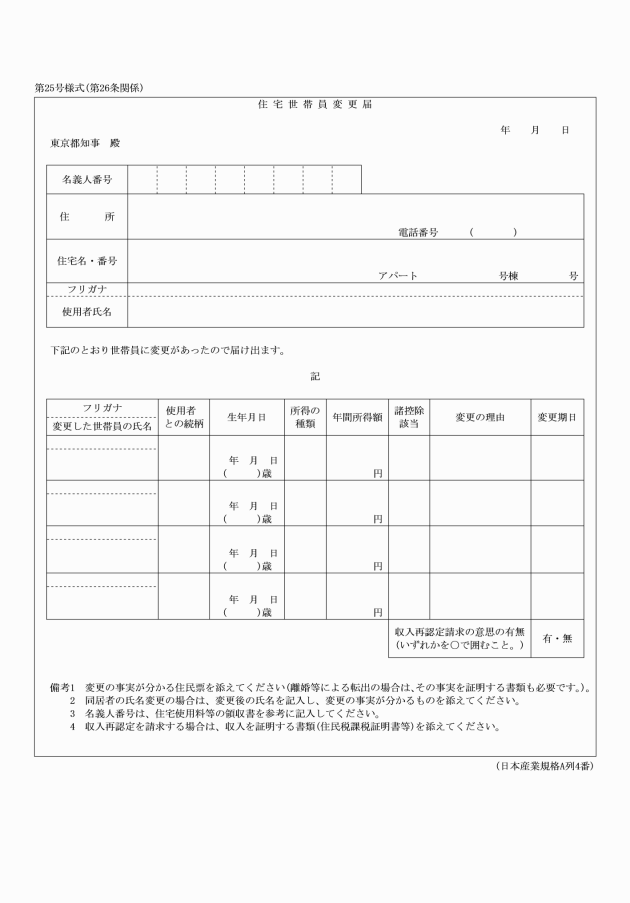

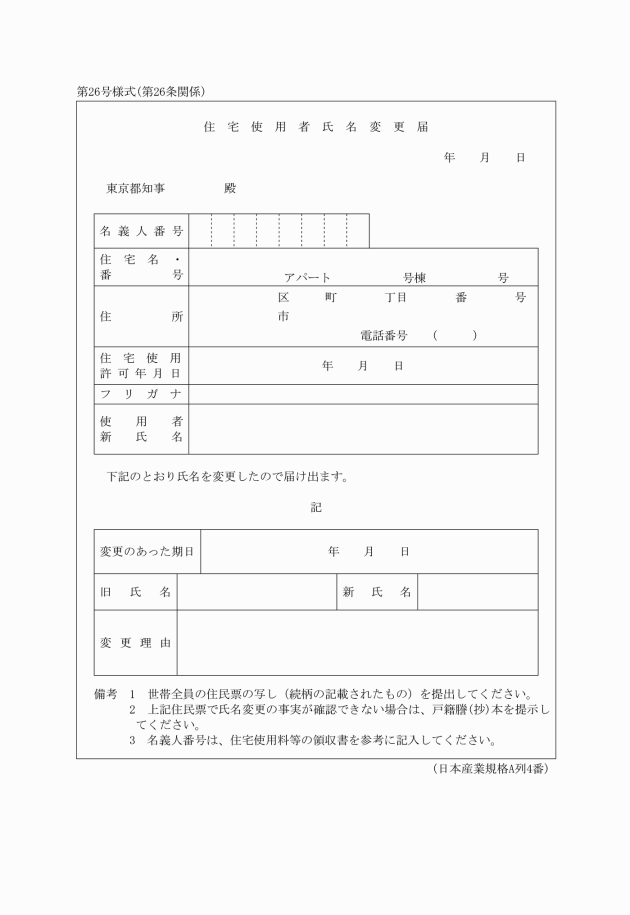

(その他の届出事項)

第二十六条 条例第二十一条第二項に規定する規則で定める場合とは、次に掲げるものをいう。

一 使用者又は同居者(第二十一条の規定により同居の許可を受けた者を含む。)に、出産、死亡又は転出の事実があった場合

二 使用者が婚姻その他の理由によりその氏名を変更した場合

(条例第二十三条第二号の特別の事情)

第二十七条 条例第二十三条第二号の特別の事情とは、次に掲げるものをいう。

一 使用者の現に使用する一般都営住宅と勤務場所とが著しく遠隔となったとき。

二 その他前号に準ずる特別な事情があるとき。

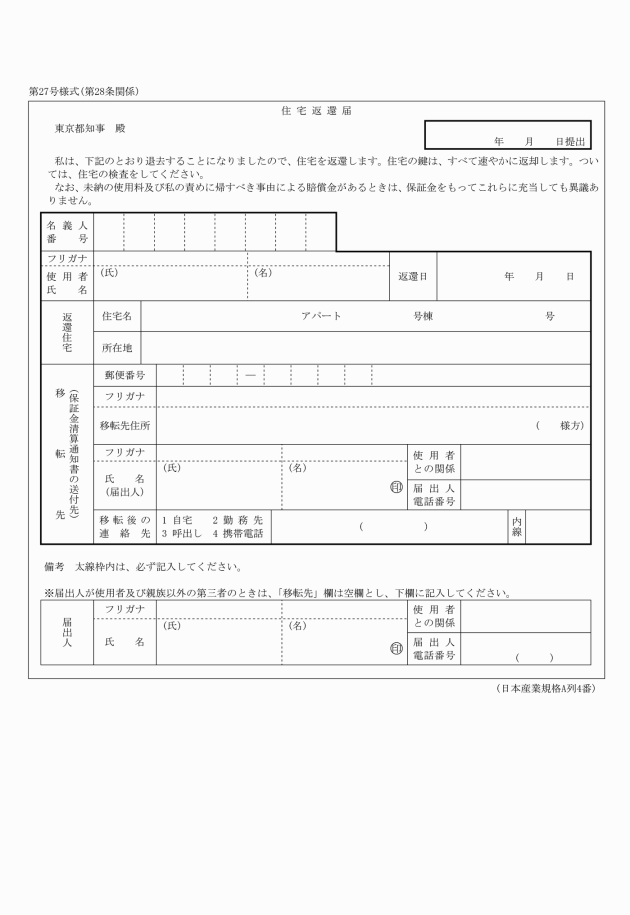

(住宅返還届)

第二十八条 条例第二十四条第一項の規定により一般都営住宅を返還しようとする者は、別記第二十七号様式による住宅返還届を知事に提出しなければならない。

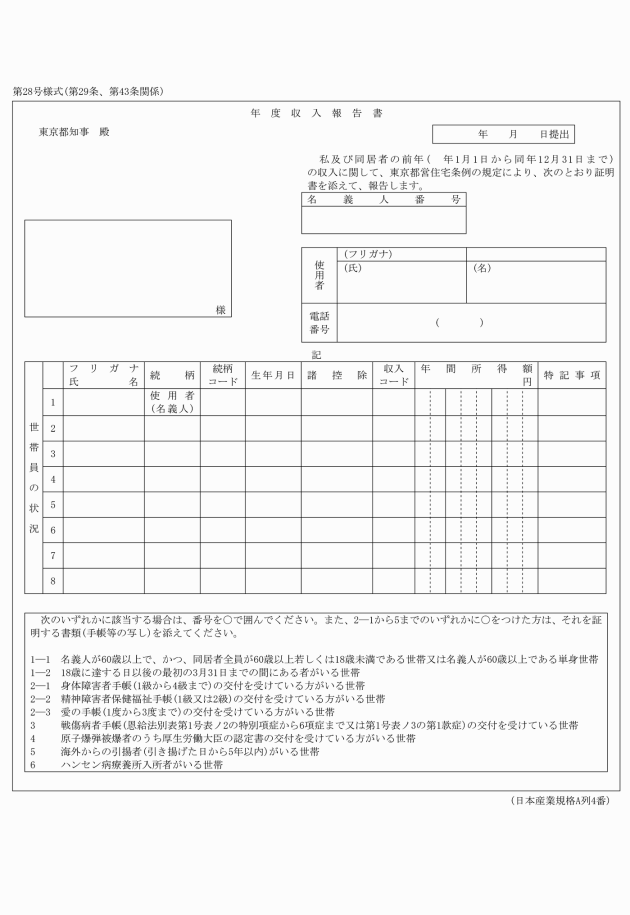

2 前項の収入報告書には、次に掲げる書類のうち知事が指示するものを添付しなければならない。

一 税務官公署の発行する収入に関する証明書その他収入に関する書類

二 使用者又は同居者が条例第六条第四項各号のいずれかに該当する場合は、その旨を証明する書類

(平一二規則三六四・平二一規則五一・平二四規則一三九・一部改正)

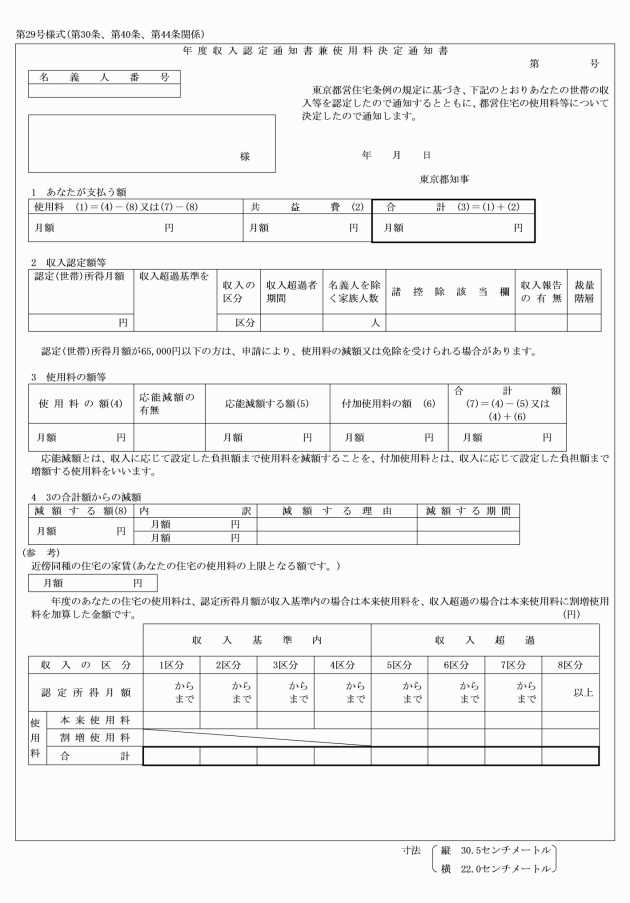

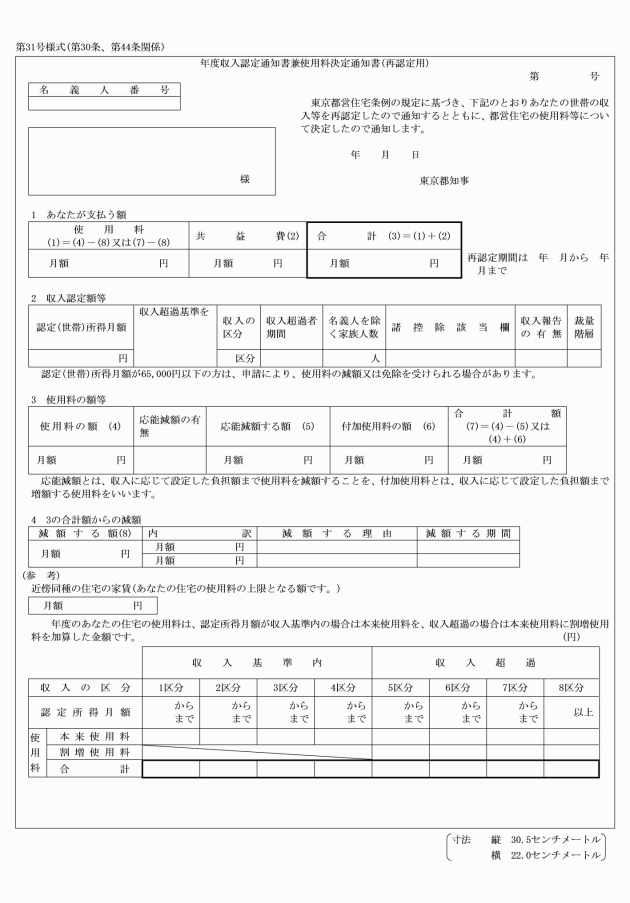

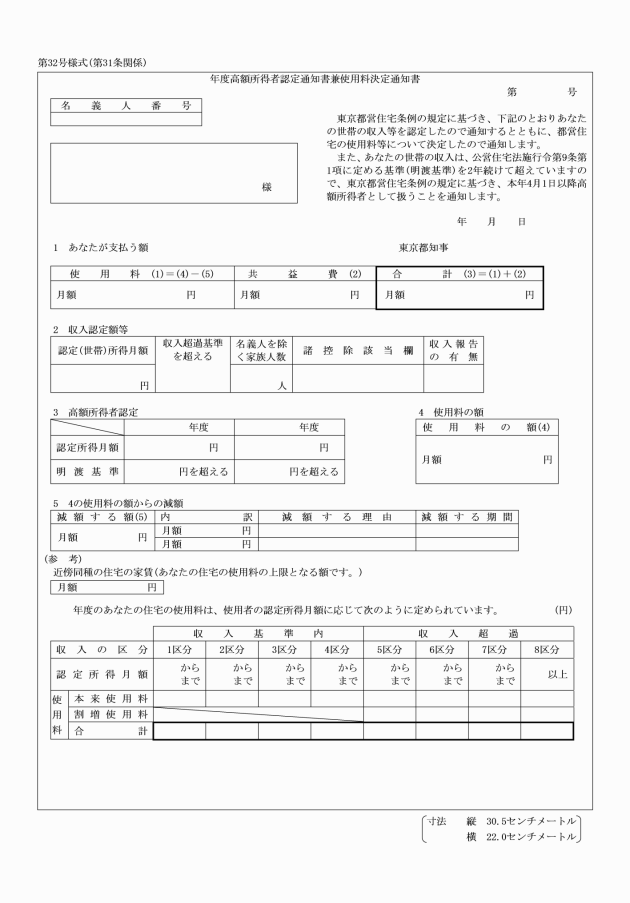

(収入認定通知書兼使用料決定通知書等)

第三十条 条例第二十七条第一項の通知は、別記第二十九号様式による収入認定通知書兼使用料決定通知書により行うものとする。ただし、条例第三十条第一項に規定する高額所得者に該当する使用者に対しては、次条の規定による高額所得者認定通知書兼使用料決定通知書により行うものとする。

4 条例第二十七条第四項又は第五項の規定による収入の額の再認定について収入の額を再認定したとき(改定したときを含む。)に係る使用料は、同条第四項の規定による収入の額の再認定(改定を含む。)の場合にあっては第二十一条第二項又は第三項の規定による同居の許可の日の属する月の翌月から、条例第二十七条第五項の規定による収入の額の再認定(改定を含む。)の場合にあっては当該再認定の請求の日の属する月の翌月から、それぞれ徴収するものとする。

5 条例第二十七条第五項の規則で定める事由とは、次に掲げるものをいう。

一 使用者又は同居者が、退職し、廃業し、転職し、転業し、休職し、又は休業したとき。

二 使用者又は同居者が、死亡し、又は転出したとき。

三 使用者又は同居者が、所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者又は同項第二十九号に規定する特別障害者に該当することとなったとき。

四 出生により同居者が増加したとき。

五 使用者又は同居者が、扶養親族で使用者及び同居者以外のものを有することとなり、又はその人数が増加したとき。

6 第二十六条第二項の規定により住宅世帯員変更届を提出する使用者は、当該住宅世帯員変更届により、条例第二十七条第五項の規定による認定の請求(前項第二号又は第四号に定める事由による場合に限る。)を行うことができる。

(平一四規則一七四・平二二規則一一五・一部改正)

(平二二規則一一五・一部改正)

(明渡し期限の延長事由)

第三十二条 条例第三十三条第一項第三号の特別の事情とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

一 使用者又は同居者が、失職し、又は退職したとき。

二 使用者又は同居者が、交通事故その他の事故により損害を受けたとき。

三 前二号に準ずる特別の事情があるとき。

(明渡し期限の延長申請書)

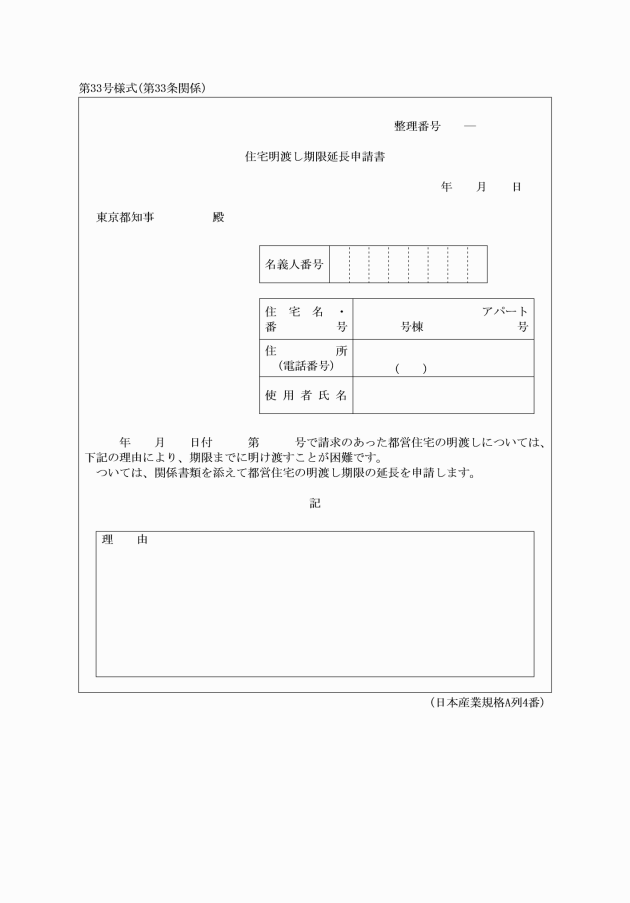

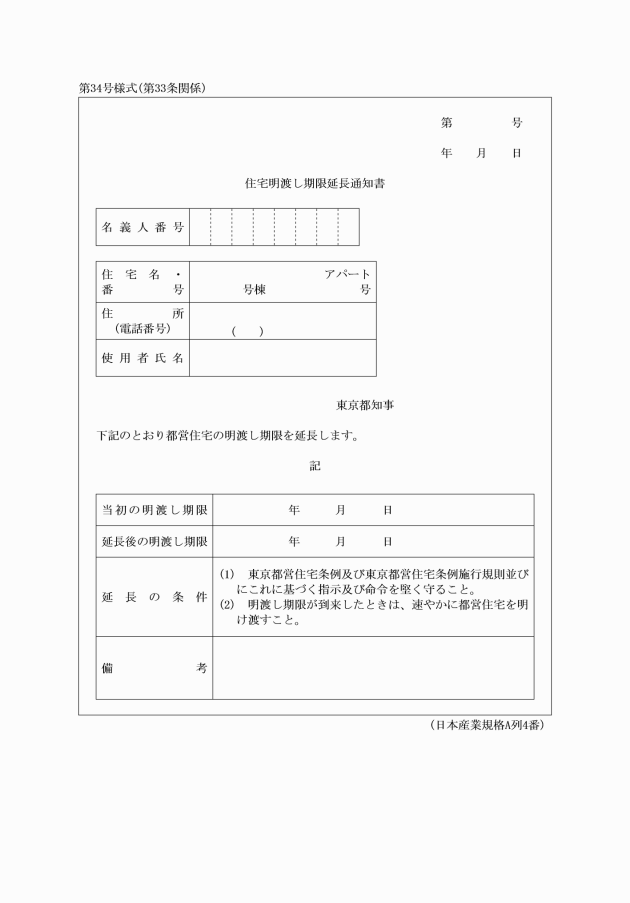

第三十三条 条例第三十三条第一項に規定する申出は、別記第三十三号様式による住宅明渡し期限延長申請書により行わなければならない。

2 知事は、前項の申出を受けたときは、条例第三十三条第一項の規定により明渡しの期限を延長し、又は延長しない旨を通知するものとする。

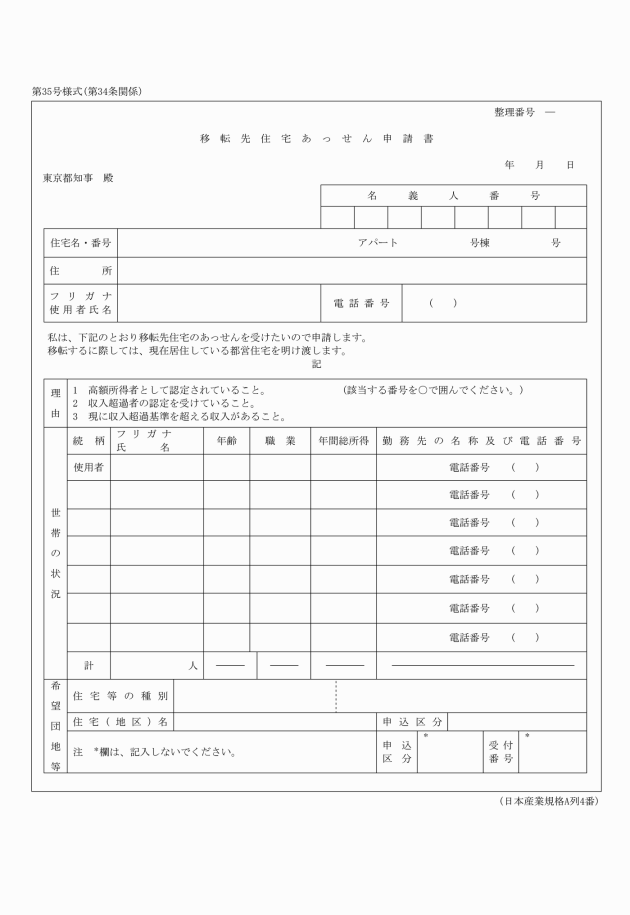

(移転先住宅あっせん申請書)

第三十四条 条例第三十四条又は条例第三十七条第二項に規定する他の公的資金による住宅への入居のあっせんを受けようとする者は、別記第三十五号様式による移転先住宅あっせん申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、必要があると認めるときは、前項の移転先住宅あっせん申請書のほかに、収入を証明する書類その他の書類の提出を求めることができる。

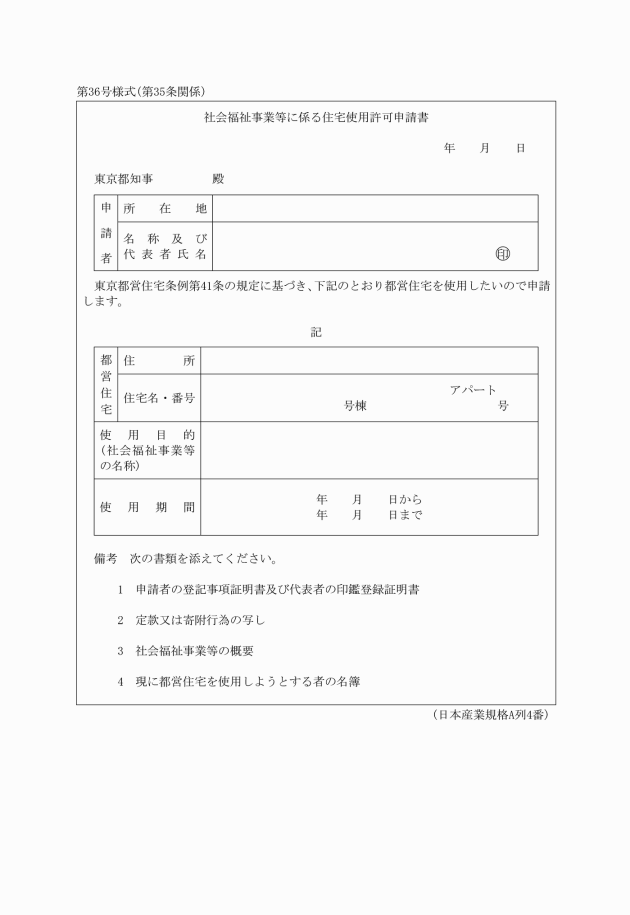

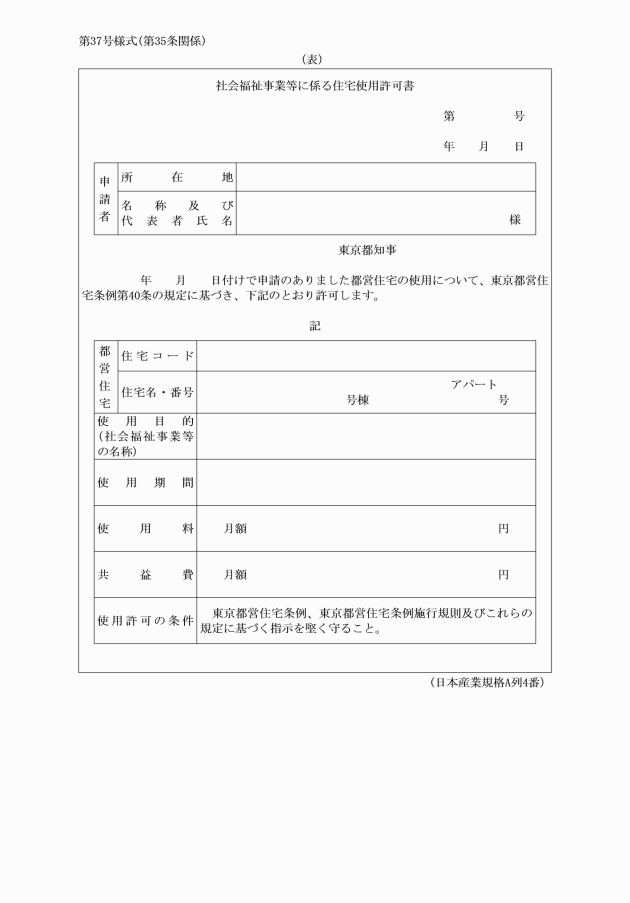

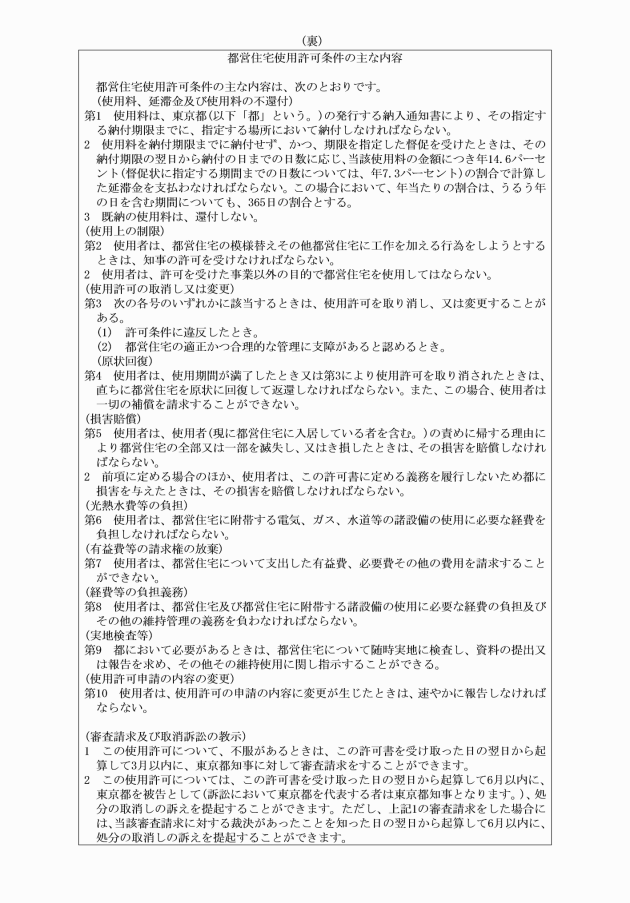

(社会福祉法人等による使用許可申請等)

第三十五条 条例第四十一条第一項の規定による申請は、別記第三十六号様式による社会福祉事業等に係る住宅使用許可申請書により行わなければならない。

(定期使用許可に係る期間等)

第三十五条の二 条例第三十九条の二第一項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一 条例第三十九条の二第一項第一号に掲げる場合 十年

二 条例第三十九条の二第一項第二号に掲げる場合 五年以内で住宅に困窮すると知事が認める期間

三 第三十五条の四第一号に掲げる者に一般都営住宅を一時的に使用させる場合 三年以内で住宅に困窮すると知事が認める期間

四 第三十五条の四第二号に掲げる者に一般都営住宅を一時的に使用させる場合 五年

2 条例第三十九条の二第一項ただし書の規定により規則で定める使用者、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子は、入居時から同居する者、第二十一条第二項の規定により同居する者又は第二十六条第一項第一号の規定による届出があり同居する者(以下「延長判定対象同居人」という。)とする。

(平一五規則八三・追加、平一六規則一四・平三〇規則八二・令元規則七五・令四規則一四三・一部改正)

(条例第三十九条の二第一項第一号の規則で定める年齢)

第三十五条の三 条例第三十九条の二第一項第一号の規則で定める年齢は、四十歳未満とする。ただし、知事が特に必要があると認める場合は、別に定めることができる。

(平一五規則八三・追加、平一七規則二〇三・一部改正)

(条例第三十九条の二第一項第三号の規則で定める者)

第三十五条の四 条例第三十九条の二第一項第三号の規則で定める者とは、次に掲げる者をいう。

一 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第十三条第一項の規定による除却の勧告又は木造住宅の密集する地域の解消のため区市町村が行う公共施設の整備等に関する事業で知事が別に定めるものの施行に伴い、自ら所有し、かつ、現に居住する建築物の建替えのため仮住居を必要とする者

二 東京都内で事業を営む個人事業主又は法人の経営者のうち、当該事業の破綻に伴い自ら所有し、かつ、居住する住宅を失った者で、計画的な経営の再建に取り組んでいることその他知事が別に定める条件を具備するもの

(平一六規則一四・追加)

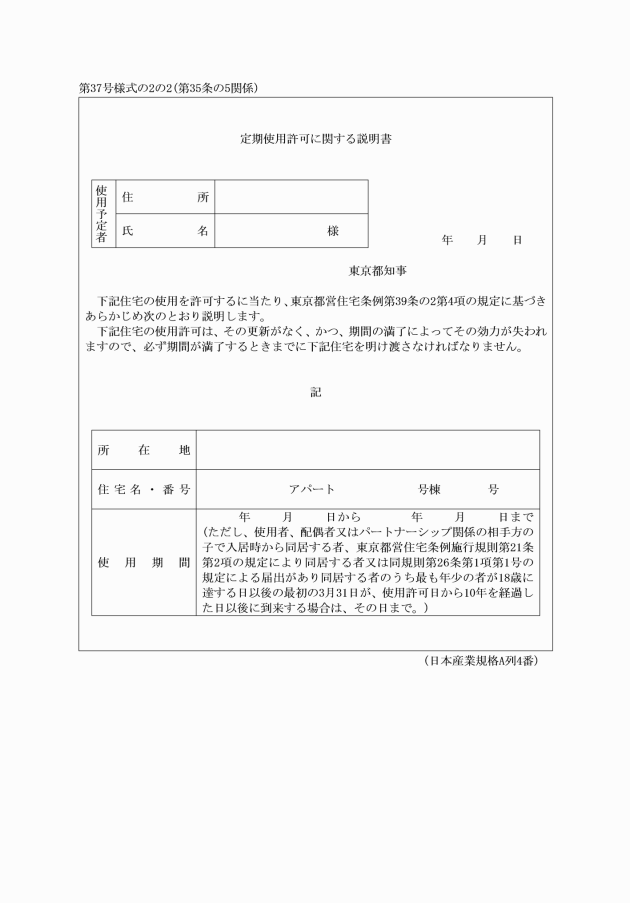

(定期使用許可に関する説明)

第三十五条の五 条例第三十九条の二第四項の説明は、別記第三十七号様式の二による定期使用許可に関する説明書を交付することにより行うものとする。ただし、条例第三十九条の二第一項第一号に掲げる場合は、別記第三十七号様式の二の二による定期使用許可に関する説明書を交付することにより行うものとする。

(平一五規則八三・追加、平一六規則一四・旧第三十五条の四繰下、令元規則七五・一部改正)

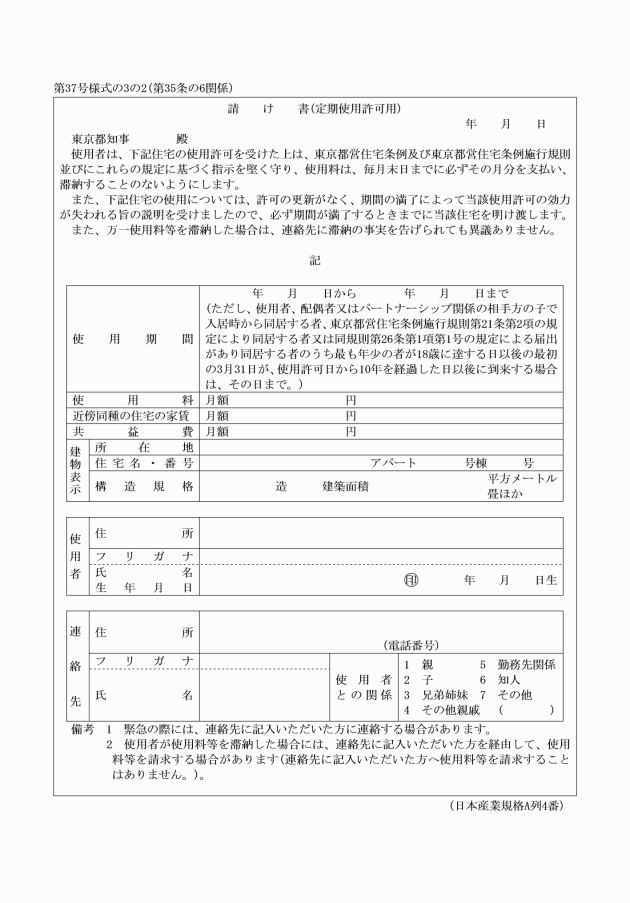

(定期使用許可に係る請け書)

第三十五条の六 条例第三十九条の二第四項の説明を受けた使用予定者が、条例第十一条第一項第一号の規定により請け書を提出する場合は、別記第三十七号様式の三による請け書(定期使用許可用)によらなければならない。ただし、条例第三十九条の二第一項第一号に掲げる場合における使用予定者は、別記第三十七号様式の三の二による請け書(定期使用許可用)によらなければならない。

(平一五規則八三・追加、平一六規則一四・旧第三十五条の五繰下、令元規則七五・一部改正)

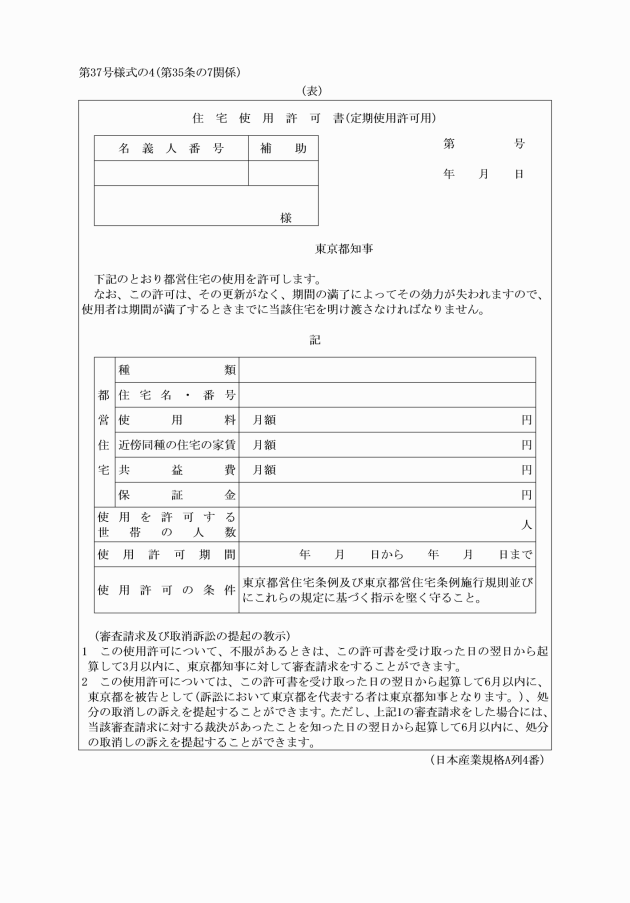

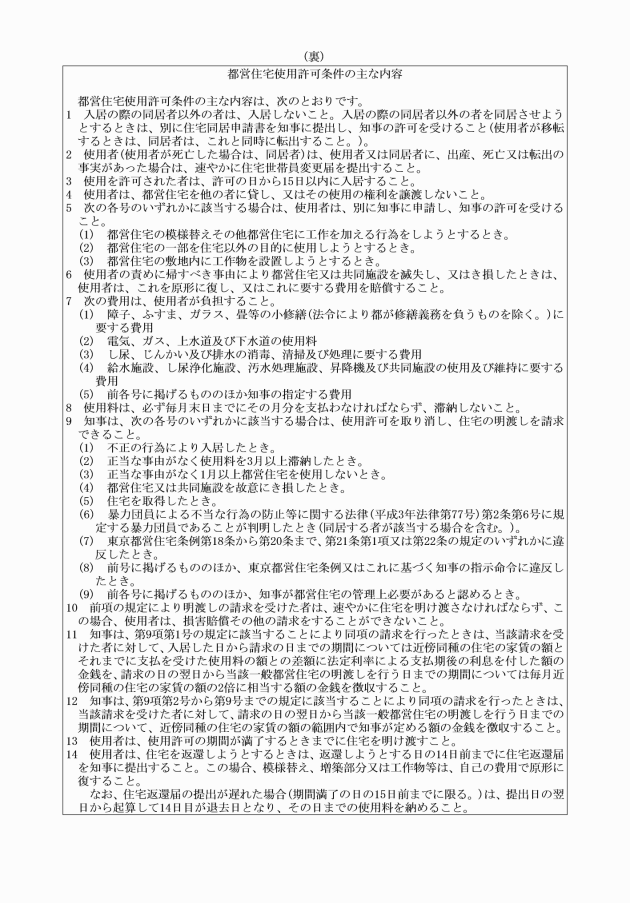

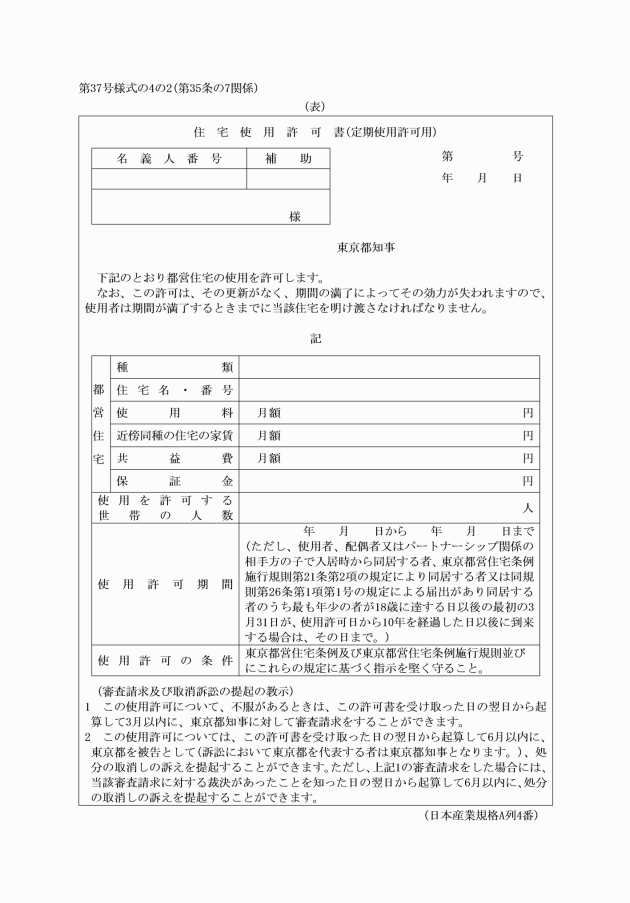

(定期使用許可に係る住宅使用許可書)

第三十五条の七 知事は、条例第三十九条の二第一項の規定により一般都営住宅の定期使用許可をする場合において、条例第十一条第三項の規定によりその旨を通知するときは、別記第三十七号様式の四による住宅使用許可書(定期使用許可用)によるものとする。ただし、条例第三十九条の二第一項第一号に掲げる場合は、別記第三十七号様式の四の二による住宅使用許可書(定期使用許可用)によるものとする。

(平一五規則八三・追加、平一六規則一四・旧第三十五条の六繰下、令元規則七五・一部改正)

(定期使用許可に関する説明を受けた旨の証明)

第三十五条の八 条例第三十九条の二第五項の規定による書類の提出は、別記第三十七号様式の五による定期使用許可に関する承諾書を提出することにより行わなければならない。ただし、条例第三十九条の二第一項第一号に掲げる場合における使用予定者は、別記第三十七号様式の五の二による定期使用許可に関する承諾書を提出することにより行わなければならない。

(平一五規則八三・追加、平一六規則一四・旧第三十五条の七繰下、令元規則七五・一部改正)

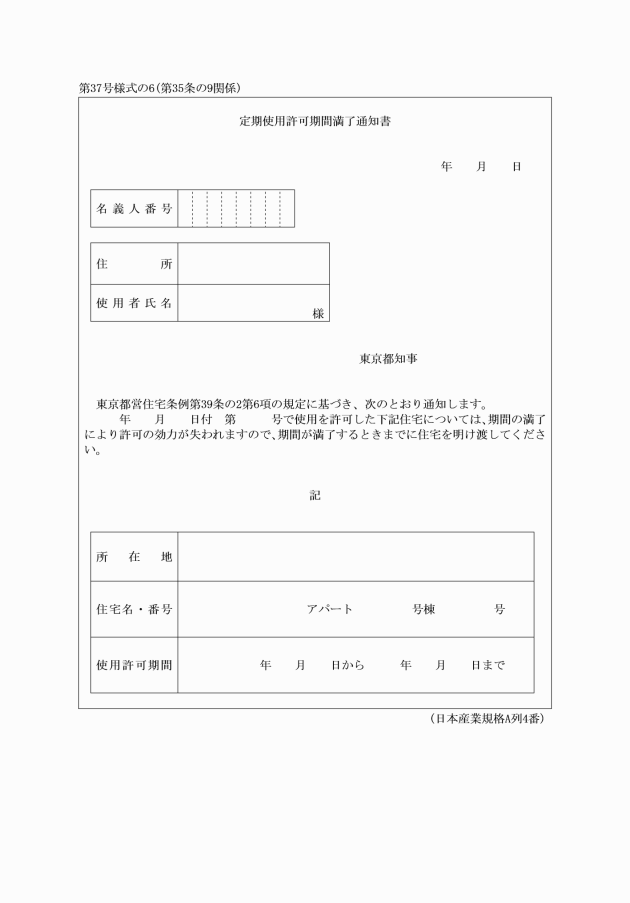

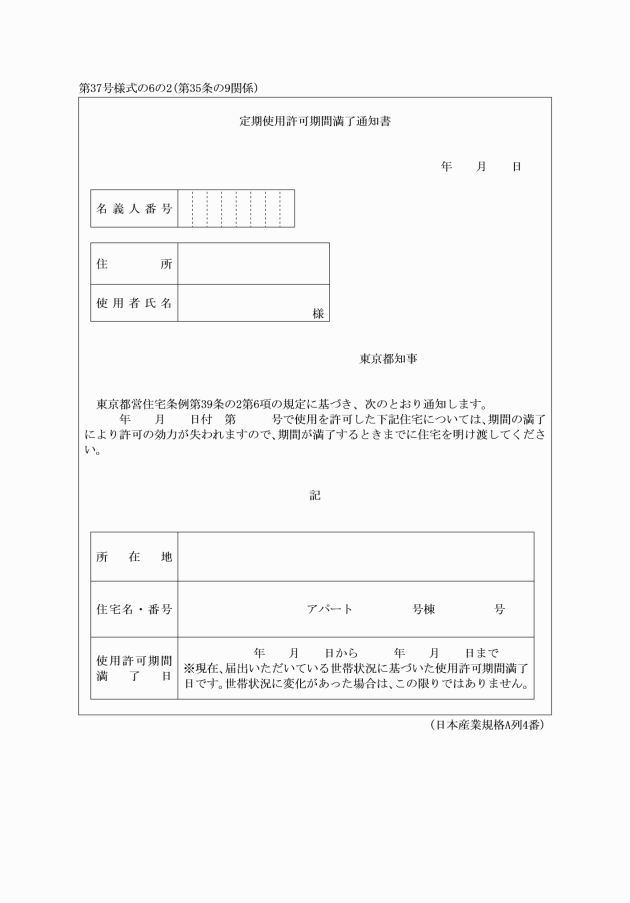

(定期使用許可期間満了通知書)

第三十五条の九 条例第三十九条の二第六項の通知は、別記第三十七号様式の六による定期使用許可期間満了通知書により行うものとする。ただし、条例第三十九条の二第一項第一号に掲げる場合は、別記第三十七号様式の六の二による定期使用許可期間満了通知書により行うものとする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、延長判定対象同居人が死亡又は転出したことにより、当該延長判定対象同居人が死亡又は転出しなかったときの期間が満了する日が変更となる場合の取扱いについては、知事が別に定める。

(平一五規則八三・追加、平一六規則一四・旧第三十五条の八繰下、令元規則七五・一部改正)

(定期使用許可に係る使用承継の申請)

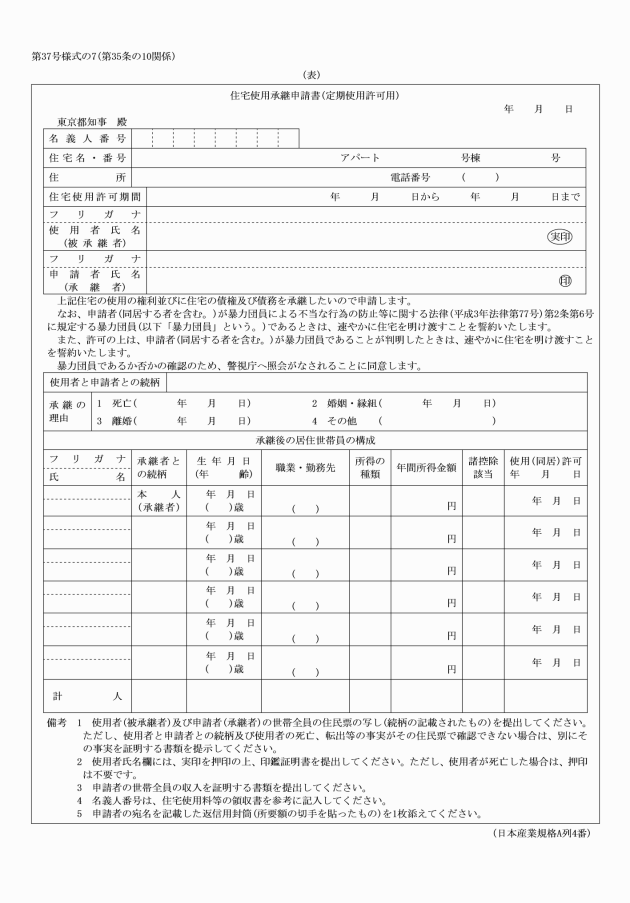

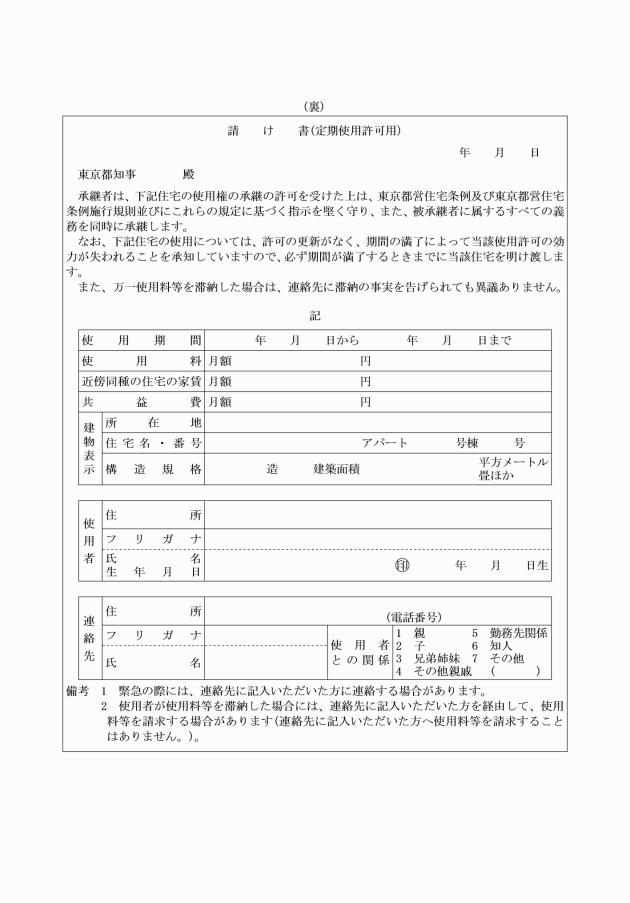

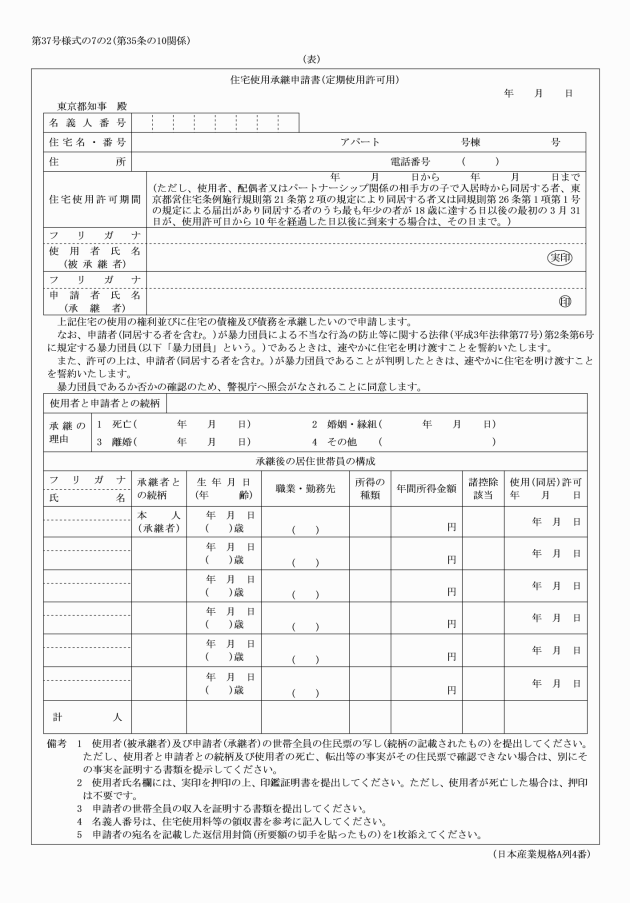

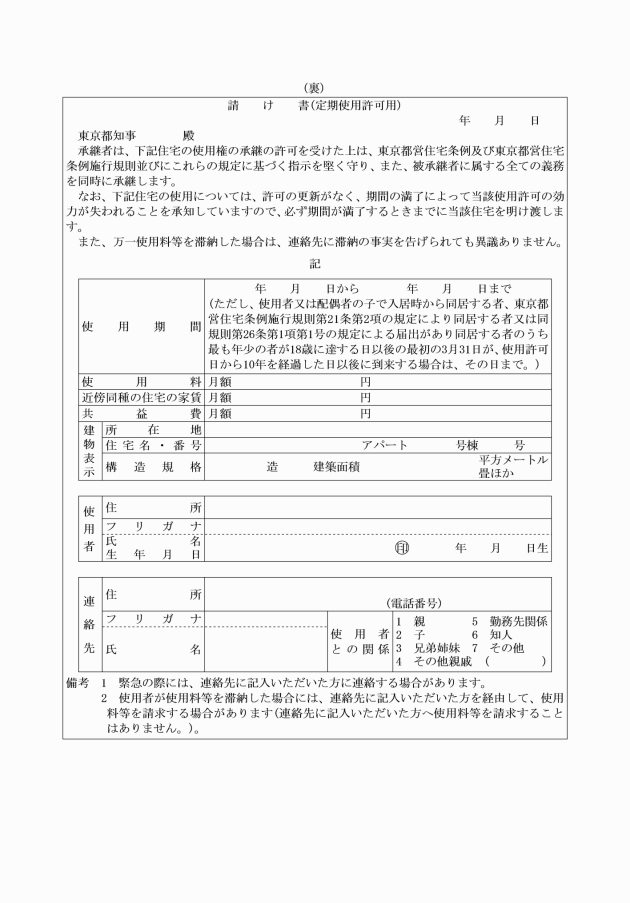

第三十五条の十 条例第三十九条の二第一項に規定する定期使用許可について、条例第二十条の規定により一般都営住宅の使用の承継の許可を受けようとする者は、別記第三十七号様式の七による住宅使用承継申請書(定期使用許可用)を知事に提出しなければならない。ただし、条例第三十九条の二第一項第一号に掲げる場合における使用承継の許可を受けようとする者は、別記第三十七号様式の七の二による住宅使用承継申請書(定期使用許可用)を知事に提出しなければならない。

(平一五規則八三・追加、平一六規則一四・旧第三十五条の九繰下、令元規則七五・一部改正)

第二節 特定都営住宅の管理

(平一三規則二四八・平一五規則八三・一部改正)

第三章 都営改良住宅等の管理

第一節 都営改良住宅の管理

(都営改良住宅の使用料の変更の通知)

第三十七条 知事は、条例第五十六条第一項の規定により都営改良住宅の使用料を変更しようとするときは、当該都営改良住宅の使用者に対して、当該変更後の使用料の額その他必要な事項を通知するものとする。

(公聴会開催の公示)

第三十八条 知事は、条例第五十六条第二項の規定により公聴会を開くときは、その開こうとする日の七日前までにその旨を公示するものとする。

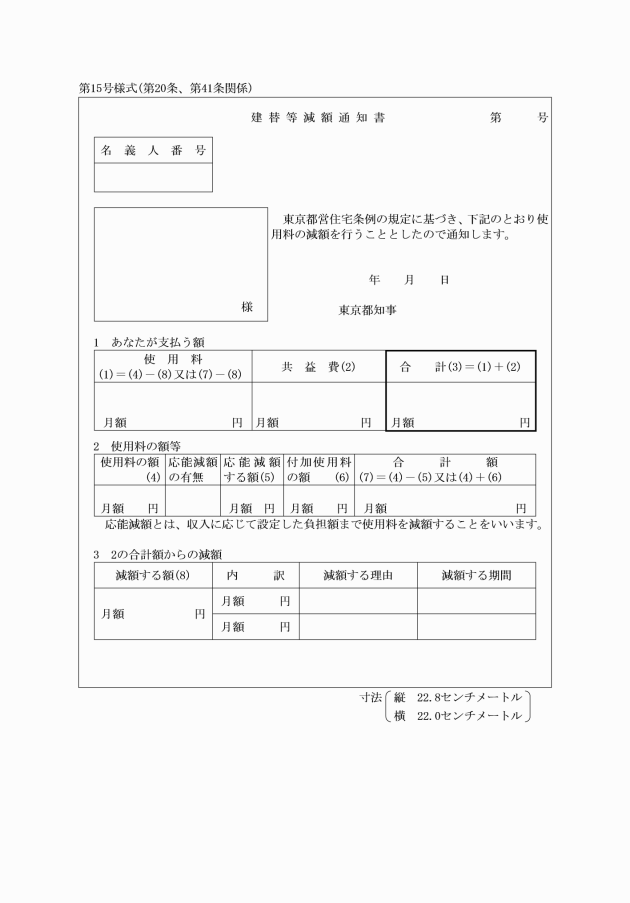

(都営改良住宅の使用料の収入に応じた減額の基準)

第三十九条 条例第五十八条第一項に規定する規則で定める基準は、十三万九千円以下とする。

2 条例第五十八条第二項に規定する収入の区分に応じて定める額は、次の各号に掲げる使用者及び同居者の収入の合計額の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額に、公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第二条第一項各号に掲げる数値を乗じて得た額の範囲内で知事が定める。

一 十万四千円以下の場合 三万四千四百円

二 十万四千円を超え十二万三千円以下の場合 三万九千七百円

三 十二万三千円を超え十三万九千円以下の場合 四万五千四百円

3 条例第五十八条第二項に規定する減額の期間は、減額を開始する日から同日以後最初の三月三十一日までとする。

(平二一規則五・平二四規則一三九・一部改正)

(使用料減額申請書等)

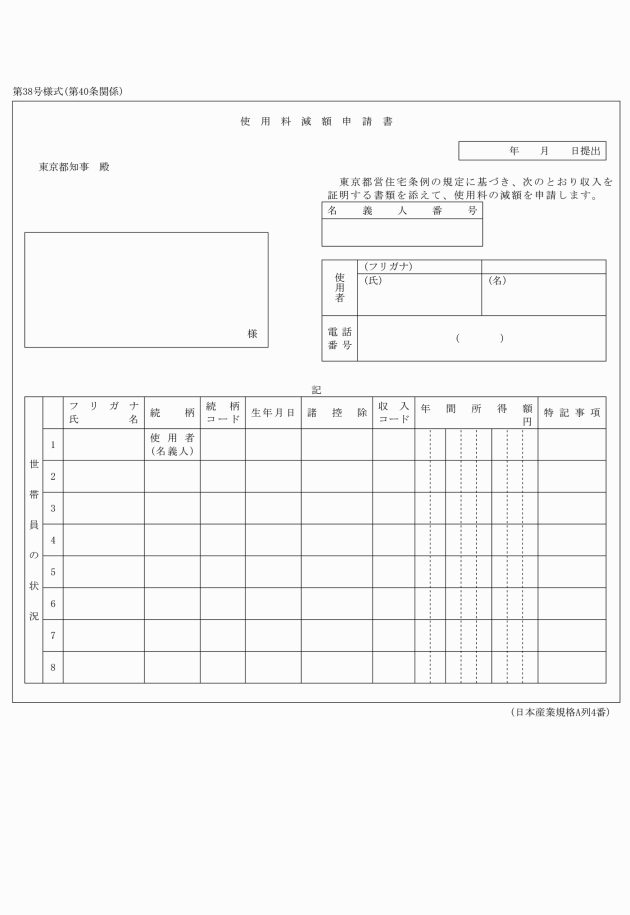

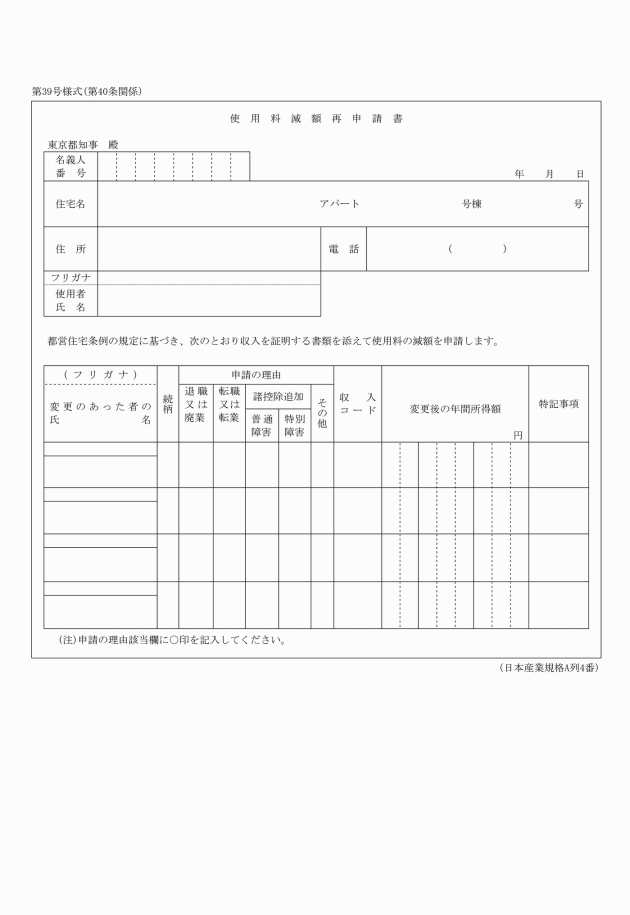

第四十条 条例第五十八条第三項の規定による使用料の減額の申請は、減額を受けようとする年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)の前年度の七月七日までに別記第三十八号様式による使用料減額申請書に収入を証明する書類を添付して行わなければならない。

5 知事は、条例第五十八条第一項の規定により使用料の減額を行う場合は、当該使用料の減額を受ける者に対して、別記第四十号様式による使用料決定通知書兼応能減額通知書により通知するものとする。ただし、前項の規定により第一項の使用料減額申請書とみなされる住宅使用申込書を提出した者については別記第九号様式による住宅使用許可書により、前項の規定により第一項の使用料減額申請書とみなされる収入報告書を提出した者については別記第二十九号様式による収入認定通知書兼使用料決定通知書により、前項の規定により第一項の使用料減額申請書とみなされる収入再認定請求書を提出した者については別記第三十一号様式による収入認定通知書兼使用料決定通知書(再認定用)により通知するものとする。

(平一七規則四〇・平二一規則五一・平二二規則一一五・一部改正)

(条例第六十条第二項の規則で定める額)

第四十二条 条例第六十条第二項の規則で定める額は、新たに入居する都営改良住宅に係る第三十九条第二項第二号に規定する使用者及び同居者の収入の合計額の区分に応じて同項の規定により定める額(入居時におけるものをいう。)に、百分の三十五を乗じて得た額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(平二一規則五一・一部改正)

(都営改良住宅の使用者に係る収入認定通知書兼使用料決定通知書等)

第四十四条 条例第六十二条第一項の通知は、別記第二十九号様式による収入認定通知書兼使用料決定通知書により行うものとする。

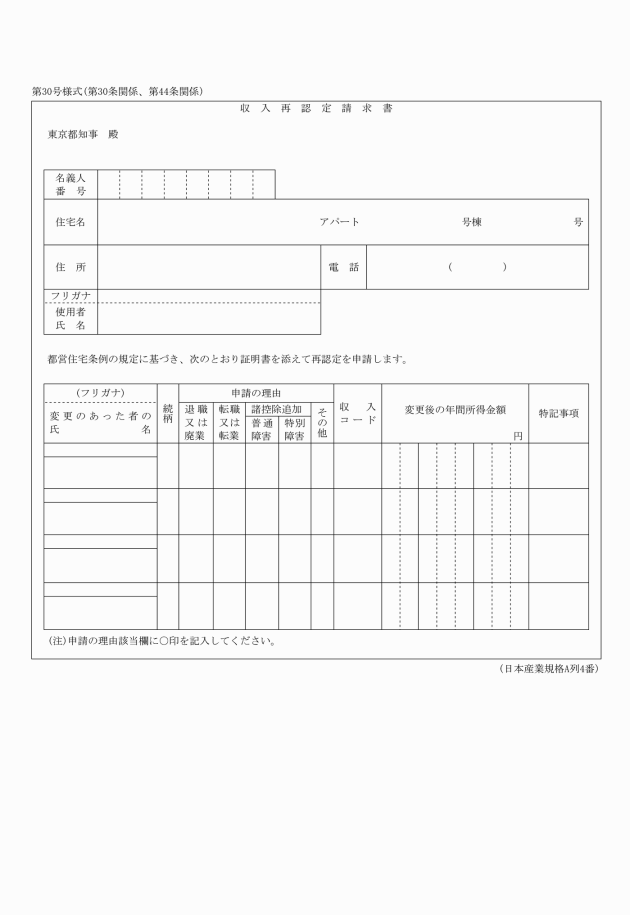

2 条例第六十二条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する条例第二十七条第二項の規定による意見の申出及び条例第六十二条第四項の規定による認定の請求(第四項において準用する第三十条第五項第二号又は第四号に定める事由による場合を除く。)は、別記第三十号様式による収入再認定請求書に知事が指示する書類を添付して、行わなければならない。

3 知事は、条例第六十二条第二項において準用する条例第二十七条第二項の規定により申出があった意見についてその理由がないと認めるとき若しくは条例第六十二条第二項において準用する条例第二十七条第三項の規定により認定した収入の額を改定したとき、条例第六十二条第三項の規定による認定について同条第五項において準用する同条第一項の規定により収入の額を再認定したとき又は同条第四項の規定による認定の請求についてその理由がないと認めるとき若しくは同条第五項において準用する同条第一項の規定により収入の額を再認定したときは、別記第三十一号様式による収入認定通知書兼使用料決定通知書(再認定用)により、当該使用者に通知するものとする。

4 条例第六十二条第四項の規則で定める事由については、第三十条第五項の規定を準用する。

5 第四十七条において準用する第二十六条第二項の規定により住宅世帯員変更届を提出する使用者は、当該住宅世帯員変更届により、条例第六十二条第四項の規定による認定の請求(前項において準用する第三十条第五項第二号又は第四号に定める事由による場合に限る。)を行うことができる。

(平一四規則一七四・平二二規則一一五・一部改正)

(条例第六十二条第三項及び第四項の規則で定める収入の区分)

第四十五条 条例第六十二条第三項及び第四項の規則で定める収入の区分とは、次条第一項各号に定めるものをいう。

(都営改良住宅の付加使用料の額等)

第四十六条 条例第六十四条第一項に規定する付加使用料は、次の各号に定める使用者及び同居者の収入の合計額の区分に応じて知事が定めるものとする。

一 十五万八千円を超え十八万六千円以下の場合

二 十八万六千円を超え十九万一千円以下の場合

三 十九万一千円を超え二十一万四千円以下の場合

四 二十一万四千円を超え二十五万九千円以下の場合

五 二十五万九千円を超える場合

3 知事は、条例第六十五条において準用する条例第十九条の規定により許可を行う場合において、当該許可に伴い、前項の規定による付加使用料を納付している使用者が条例第六条第四項に定める場合に該当しなくなったとき(条例第六十二条第三項に該当する場合を除く。)はその者の付加使用料の額を第一項の規定による付加使用料の額に変更し、同項の規定による付加使用料を納付している使用者でその者と同居者との収入の合計額が同項第一号から第三号までに掲げる収入の合計額の区分にあるものが新たに条例第六条第四項に定める場合に該当することとなったとき(条例第六十二条第三項に該当する場合を除く。)はその者の付加使用料の額を前項の規定による付加使用料の額に変更する。

7 第一項及び第二項の付加使用料は、第四十三条第一項の規定による収入に関する報告の期限の属する年の翌年の四月から納付しなければならない。ただし、条例第六十二条第三項又は第四項の規定による収入の額の再認定について収入の額を再認定したとき及び第三項又は第四項の規定により付加使用料の額を変更したときに係る付加使用料は、同条第三項の規定による収入の額の再認定及び第三項の規定による付加使用料の額の変更の場合にあっては次条において準用する第二十一条第二項又は第三項の規定による同居の許可の日の属する月の翌月から、条例第六十二条第四項の規定による収入の額の再認定及び第四項の規定による付加使用料の額の変更の場合にあっては当該再認定又は変更の請求の日の属する月の翌月から、それぞれ徴収するものとする。

(平一二規則三六四・平二一規則五・平二四規則一三九・一部改正)

(準用)

第四十七条 都営改良住宅の使用について条例第五十三条、条例第五十四条、条例第五十九条及び条例第六十五条の規定により一般都営住宅に係る規定を準用する場合においては、第三条から第十九条まで、第二十一条から第二十八条まで及び第三十四条(条例第三十四条に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、第十六条(使用料減免申請書、使用料徴収猶予申請書、使用料減額免除通知書及び使用料徴収猶予通知書の部分を除く。)から第十八条までの規定中「使用料」とあるのは、「使用料(条例第五十八条の規定による使用料の減額を受けている場合には当該減額後の使用料をいい、条例第六十四条の規定により付加使用料を納付している場合には当該付加使用料を含む。)」と読み替えるものとする。

第二節 都営再開発住宅の管理

(都営再開発住宅に係る別世帯構成等の場合の承認等)

第四十八条 条例第六十六条第一号ロただし書に規定する知事の承認は、別世帯を構成するに至ったこと又は施行区域内に居住するに至ったことが専ら都営再開発住宅の使用のみを目的とするものでないと認められる場合においてするものとする。

2 条例第六十六条第一号ロに該当する者又はその者と同一の世帯に属する者の都営再開発住宅の使用の申込みは、当該都営再開発住宅の戸数が同条第一号から第三号まで及び条例第六十七条の規定により都営再開発住宅を使用させるべき者と認められる者(条例第六十六条第一号ロに該当する者及びその者と同一の世帯に属する者を除く。)の世帯の数を超える場合に限り、その超える戸数に相当する世帯の数の範囲内ですることができる。

3 前項の場合において、知事は、施行区域の決定の日後別世帯を構成するに至った者及び施行区域の決定の日後施行区域内に居住するに至った者で、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第七条の十五第一項、同法第十九条第一項(同法第五十八条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第五十四条第一項の公告の日現在施行区域内に居住していたものの申込みを優先するものとする。

(準用)

第五十条 都営再開発住宅の使用について条例第六十八条第三項及び条例第七十一条の規定により一般都営住宅及び都営改良住宅に係る規定を準用する場合においては、第三条から第十九条まで、第二十一条から第二十八条まで、第三十四条(条例第三十四条に係る部分に限る。)、第三十七条から第四十一条まで及び第四十三条から第四十六条までの規定を準用する。この場合において、第十六条(使用料減免申請書、使用料徴収猶予申請書、使用料減額免除通知書及び使用料徴収猶予通知書の部分を除く。)から第十八条までの規定中「使用料」とあるのは、「使用料(条例第七十一条において準用する条例第五十八条の規定による使用料の減額を受けている場合には当該減額後の使用料をいい、条例第七十一条において準用する条例第六十四条の規定により付加使用料を納付している場合には当該付加使用料を含む。)」と読み替えるものとする。

第三節 都営従前居住者用住宅の管理

(都営従前居住者用住宅に係る別世帯構成等の場合の承認等)

第五十一条 条例第七十二条第一号ロただし書に規定する知事の承認については、第四十八条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「条例第六十六条第一号」とあるのは「条例第七十二条第一号」と、「都営再開発住宅」とあるのは「都営従前居住者用住宅」と読み替えるものとする。

2 条例第七十二条第一号ロに該当する者又はその者と同一の世帯に属する者の都営従前居住者用住宅の使用の申込みは、当該都営従前居住者用住宅の戸数が同条第一号から第三号までの規定により都営従前居住者用住宅を使用させるべき者と認められる者(同条第一号ロに該当する者及びその者と同一の世帯に属する者を除く。)の世帯の数を超える場合に限り、その超える戸数に相当する世帯の数の範囲内ですることができる。

(準用)

第五十三条 都営従前居住者用住宅の使用について条例第七十三条第三項及び条例第七十四条の規定により一般都営住宅及び都営改良住宅に係る規定を準用する場合においては、第三条から第十九条まで、第二十一条から第二十八条まで、第三十四条(条例第三十四条に係る部分に限る。)、第三十七条から第四十一条まで及び第四十三条から第四十六条までの規定を準用する。この場合において、第十六条(使用料減免申請書、使用料徴収猶予申請書、使用料減額免除通知書及び使用料徴収猶予通知書の部分を除く。)から第十八条までの規定中「使用料」とあるのは、「使用料(条例第七十四条において準用する条例第五十八条の規定による使用料の減額を受けている場合には当該減額後の使用料をいい、条例第七十四条において準用する条例第六十四条の規定により付加使用料を納付している場合には当該付加使用料を含む。)」と読み替えるものとする。

第四節 都営コミュニティ住宅の管理

(都営コミュニティ住宅に係る別世帯構成等の場合の承認等)

第五十四条 条例第七十五条第一号ロただし書に規定する知事の承認については、第四十八条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「条例第六十六条第一号」とあるのは「条例第七十五条第一号」と、「都営再開発住宅」とあるのは「都営コミュニティ住宅」と読み替えるものとする。

2 条例第七十五条第一号ロに該当する者又はその者と同一の世帯に属する者の都営コミュニティ住宅の使用の申込みは、当該都営コミュニティ住宅の戸数が同条第一号から第三号までの規定により都営コミュニティ住宅を使用させるべき者と認められる者(同条第一号ロに該当する者及びその者と同一の世帯に属する者を除く。)の世帯の数を超える場合に限り、その超える戸数に相当する世帯の数の範囲内ですることができる。

(条例第七十八条において準用する条例第六十条第二項の規則で定める額)

第五十五条 条例第七十八条において準用する条例第六十条第二項の規則で定める額は、新たに入居する都営コミュニティ住宅に係る次条において準用する第三十九条第二項第二号に規定する使用者及び同居者の収入の合計額の区分に応じて同項の規定により定める額(入居時におけるものをいう。)に、百分の三十五を乗じて得た額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(準用)

第五十六条 都営コミュニティ住宅の使用について条例第七十六条第三項及び条例第七十八条の規定により一般都営住宅及び都営改良住宅に係る規定を準用する場合においては、第三条から第十九条まで、第二十一条から第二十八条まで、第三十四条(条例第三十四条に係る部分に限る。)、第三十七条から第四十一条まで及び第四十三条から第四十六条までの規定を準用する。この場合において、第十六条(使用料減免申請書、使用料徴収猶予申請書、使用料減額免除通知書及び使用料徴収猶予通知書の部分を除く。)から第十八条までの規定中「使用料」とあるのは、「使用料(条例第七十八条において準用する条例第五十八条の規定による使用料の減額を受けている場合には当該減額後の使用料をいい、条例第七十八条において準用する条例第六十四条の規定により付加使用料を納付している場合には当該付加使用料を含む。)」と読み替えるものとする。

第五節 都営更新住宅の管理

(都営更新住宅に係る別世帯構成等の場合の承認等)

第五十七条 条例第七十九条第一号ロただし書に規定する知事の承認については、第四十八条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「条例第六十六条第一号」とあるのは「条例第七十九条第一号」と、「都営再開発住宅」とあるのは「都営更新住宅」と読み替えるものとする。

2 条例第七十九条第一号ロに該当する者又はその者と同一の世帯に属する者の都営更新住宅の使用の申込みは、当該都営更新住宅の戸数が同条第一号から第三号までの規定により都営更新住宅を使用させるべき者と認められる者(同条第一号ロに該当する者及びその者と同一の世帯に属する者を除く。)の世帯の数を超える場合に限り、その超える戸数に相当する世帯の数の範囲内ですることができる。

(条例第八十一条において準用する条例第六十条第二項の規則で定める額)

第五十八条 条例第八十一条において準用する条例第六十条第二項の規則で定める額は、新たに入居する都営更新住宅に係る次条において準用する第三十九条第二項第二号に規定する使用者及び同居者の収入の合計額の区分に応じて同項の規定により定める額(入居時におけるものをいう。)に、百分の三十五を乗じて得た額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(準用)

第五十九条 都営更新住宅の使用について条例第八十条第三項及び条例第八十一条の規定により一般都営住宅及び都営改良住宅に係る規定を準用する場合においては、第三条から第十九条まで、第二十一条から第二十八条まで、第三十四条(条例第三十四条に係る部分に限る。)、第三十七条から第四十一条まで及び第四十三条から第四十六条までの規定を準用する。この場合において、第十六条(使用料減免申請書、使用料徴収猶予申請書、使用料減額免除通知書及び使用料徴収猶予通知書の部分を除く。)から第十八条までの規定中「使用料」とあるのは、「使用料(条例第八十一条において準用する条例第五十八条の規定による使用料の減額を受けている場合には当該減額後の使用料をいい、条例第八十一条において準用する条例第六十四条の規定により付加使用料を納付している場合には当該付加使用料を含む。)」と読み替えるものとする。

第四章 駐車場の管理

(平一五規則五七・追加)

(公募の方法及び利用申込みの手続)

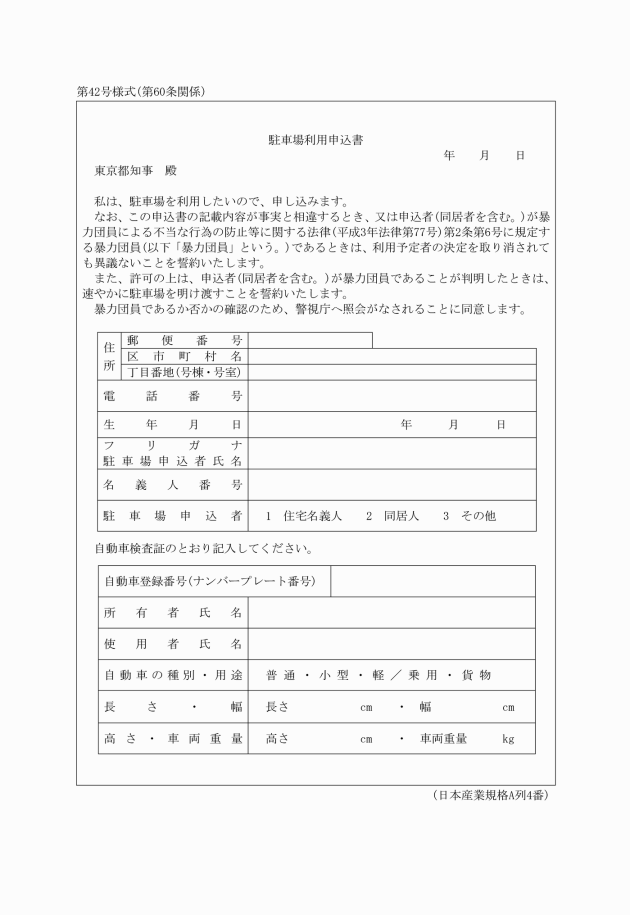

第六十条 条例第八十三条第一項に規定する公募を行うときは、掲示等により第六十六条第一号から第三号までに掲げる事項、利用者の資格、申込期日、利用料金その他必要な事項を周知するものとする。

3 知事は、前項の駐車場利用申込書のほかに、必要と認める書類を提出させることができる。

(平一五規則五七・追加)

(条例第八十四条第三項の規則で定める資格)

第六十一条 条例第八十四条第三項の規則で定める資格を有するものは、次に掲げるものとする。

一 利用しようとする駐車場から自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第一条第一号に規定する距離以内の範囲に存する住宅、事務所、店舗等において居住し、又は業を営む者

二 都営住宅の使用者又は同居者の介護等のため駐車場を必要とする者で知事が特に認めるもの

(平一五規則五七・追加)

(抽せんの公開)

第六十二条 条例第八十五条の規定により利用予定者の決定について抽せんを行う場合は、公開して行うものとする。

(平一五規則五七・追加)

(平一五規則五七・追加)

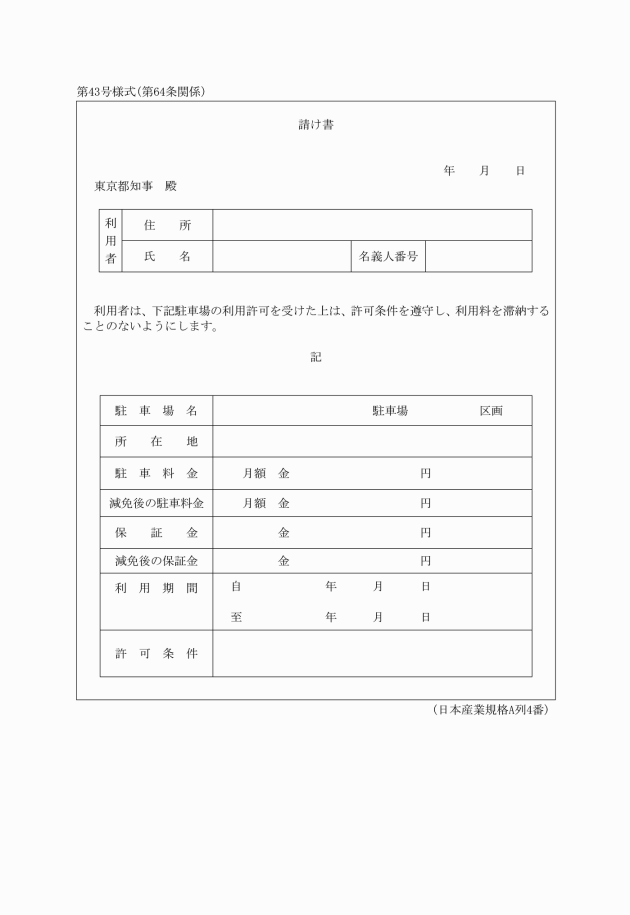

(請け書等)

第六十四条 条例第八十七条第一項第一号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

一 別記第四十三号様式による請け書

二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 利用者は、利用開始後に前項の書類の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに知事にその旨を届け出なければならない。

(平一五規則五七・追加)

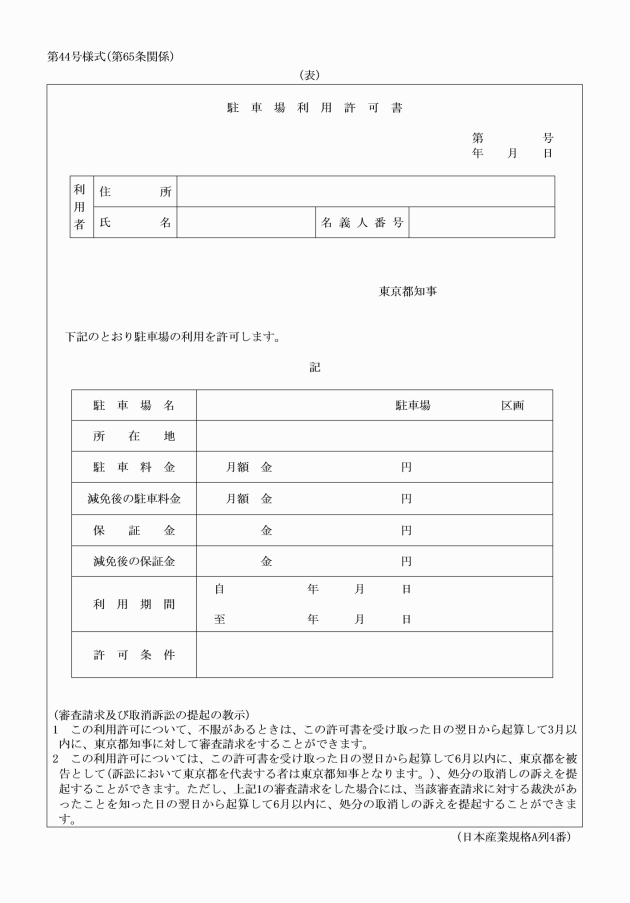

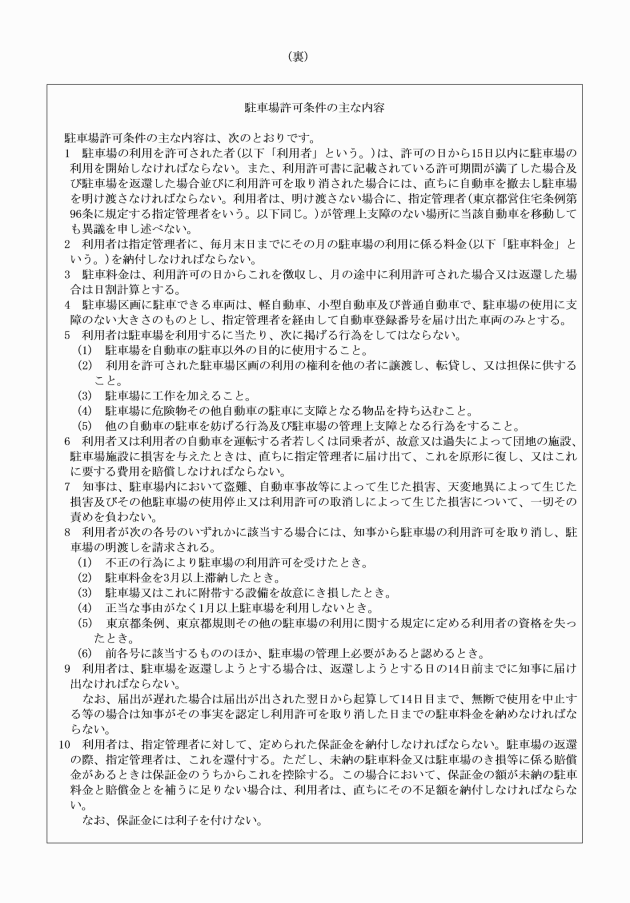

(駐車場利用許可書)

第六十五条 知事は、条例第八十七条第二項の規定により駐車場の利用の許可を通知する場合は、別記第四十四号様式による駐車場利用許可書によるものとする。

(平一五規則五七・追加)

一 名称

二 位置

三 区画数

四 条例第八十九条第三項に規定する地域ごとに知事の定める額

(平一五規則五七・追加)

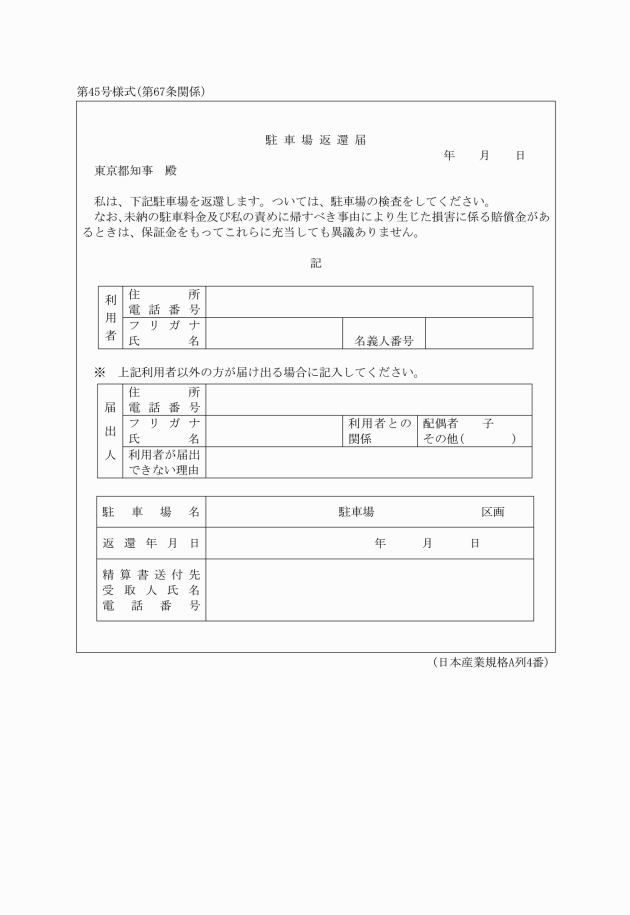

(駐車場返還届)

第六十七条 条例第九十三条において準用する条例第二十四条第一項の規定により駐車場を返還しようとする者は、別記第四十五号様式による駐車場返還届を知事に提出しなければならない。

(平一五規則五七・追加)

第五章 補則

(平一五規則五七・旧第四章繰下)

(住宅検査員証)

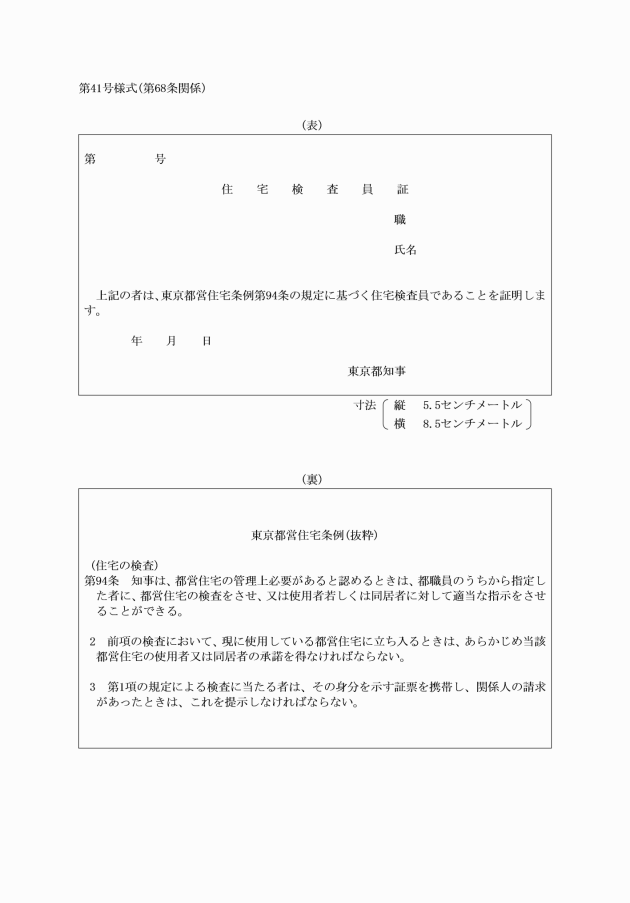

第六十八条 条例第九十四条第三項に規定する身分を示す証票は、別記第四十一号様式による住宅検査員証とする。

(平一五規則五七・旧第六十一条繰下・一部改正、平一七規則四〇・旧第六十九条繰上)

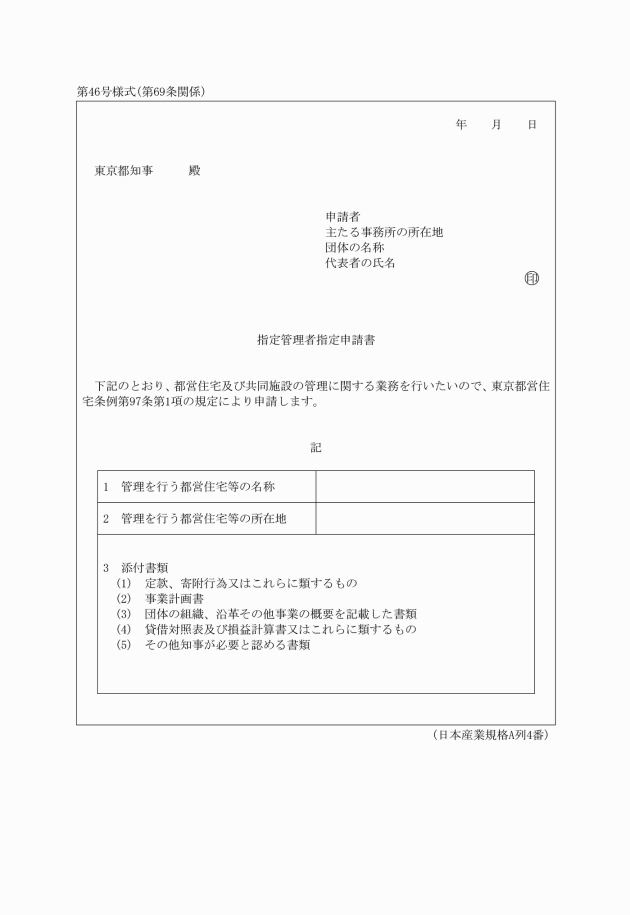

(指定管理者の申請)

第六十九条 条例第九十七条第一項の規定による申請は、別記第四十六号様式による指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

二 事業計画書

三 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

四 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一七規則四〇・追加)

附則

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 条例附則第三項の規定の例により行う手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成十年四月一日(以下「施行日」という。)前においても、この規則による改正後の東京都営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の例により行うことができる。

3 施行日前にこの規則による改正前の東京都営住宅条例施行規則の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(平一〇規則一七七・追加)

(平二一規則五・追加)

6 前項の規定により行う使用料の減額の対象者は、改正政令の施行の際、現に都営住宅を使用している者及び平成二十年十二月三十一日までの間に開始された公募において使用申込みを行い、かつ、平成二十一年四月一日以降に使用を許可された者とする。

(平二一規則五・追加)

7 附則第五項の規定により行う使用料の減額の額、期間その他必要な事項は、知事が別に定める。

(平二一規則五・追加)

附則(平成一〇年規則第一七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年規則第一七号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年規則第二六二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都営住宅条例施行規則第十一条の規定は、都市基盤整備公団の設立の日から適用する。

附則(平成一二年規則第二五七号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行し、この規則による改正後の東京都営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の規定は、平成十二年九月以降の期間に係る使用料の減額又は免除について適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成十二年五月三十一日までに開始される使用料の減額又は免除については、当該減額又は免除の開始する日(以下「減免開始日」という。)から起算して一年間は、なお従前の例による。

3 平成十二年三月三十一日(以下「基準日」という。)において現にこの規則による改正前の東京都営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第十七条第二項又は第四項の規定により使用料の減額又は免除を受けていた者のうち、減免開始日が平成十一年六月一日から同年八月三十一日までの間である者に係る当該減額又は免除が終了する日(以下「減免終了日」という。)は、旧規則第十七条第八項の規定にかかわらず、平成十二年八月三十一日とする。

4 新規則の適用により算定した使用料(新規則第十七条第二項、第三項又は第五項の規定の適用がある場合にあっては、当該規定により減額し、又は免除した後の使用料とする。以下「新規則の使用料」という。)の額が、平成十二年八月三十一日現在旧規則第十七条第二項又は第四項の規定により減額し、又は免除した後の使用料(以下「旧減免後の使用料」という。)の額を超える場合(基準日において現に旧規則第十七条第二項又は第四項の規定により使用料の減額又は免除を受けていた場合に限る。)は、当該使用料の額は、平成十二年八月三十一日現在現に受けている減額又は免除に係る減免終了日の翌日から起算して三年間、新規則の使用料の額から旧減免後の使用料の額を控除した額(以下「使用料の控除額」という。)に減免終了日の翌日から起算した次の表の上欄に定める経過年数に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額(以下「負担調整額」という。)に、旧減免後の使用料の額を加えた額とする。

経過年数 | 負担調整率 |

一年以下の場合 | 〇・二五 |

一年を超え二年以下の場合 | 〇・五 |

二年を超え三年以下の場合 | 〇・七五 |

5 前項の場合において、負担調整額(前項に規定する減免終了日の翌日から起算した経過年数が三年を超え四年以下の場合においては使用料の控除額。以下この項において同じ。)が一万円(新規則第十七条第三項の規定により使用料の減額を受けている者については、五千円。以下この項において同じ。)を超える場合の使用料の額は、当該負担調整額が一万円を超える期間において、平成十二年八月三十一日現在現に受けている減額又は免除に係る減免終了日の翌日から起算して四年を経過する日までの間、旧減免後の使用料の額に一万円を加えた額とする。

6 基準日において、現に旧規則第十七条第二項又は第四項の規定により使用料の減額又は免除を受けており、かつ、次に掲げる要件のすべてに該当する者に対しては、平成十二年八月三十一日現在現に受けている減額又は免除に係る減免終了日の翌日から起算して六年間、使用料を免除するものとする。

一 新規則第十七条第三項の規定に該当する者であること。

二 使用者及び同居者の収入(新規則第十七条第一項第一号の収入をいう。)の合計額に十二を乗じて得た額を使用者及び同居者の人数で除して得た額が八十万四千二百円以下であること。

三 現に居住する都営住宅の床面積の合計(公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第二条第一項第二号の床面積の合計をいう。以下「床面積」という。)が、使用者及び同居者の人数に応じて、知事が別に定める床面積を上回らないこと。

(平一七規則四〇・一部改正)

7 この規則の施行の際、旧規則別記第七号様式、第八号様式、第十一号様式及び第十八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平一七規則四〇・旧第八項繰上)

附則(平成一二年規則第三六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年規則第二四八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第九号様式の改正規定((裏)の部分に限る。)は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年規則第一七四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条及び第二十二条の改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。

附則(平成一四年規則第一八八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年規則第二〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年規則第二七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年規則第五七号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年規則第八三号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一六年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年規則第二一八号)

この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

附則(平成一七年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第九号様式(表)、第三十七号様式(裏)、第三十七号様式の四(表)及び第四十四号様式(表)の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に東京都営住宅条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第四十三号。以下「改正条例」という。)による改正前の東京都営住宅条例(平成九年東京都条例第七十七号)第九十六条第一項の規定により管理を委託している都営住宅及び共同施設については、この規則による改正前の東京都営住宅条例施行規則第六十八条並びに別記第二十七号様式、第四十一号様式及び第四十四号様式(裏)の規定は、平成十八年九月一日(同日前に改正条例による改正後の東京都営住宅条例第九十七条第二項の規定により当該都営住宅及び共同施設の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都営住宅条例施行規則別記第九号様式(裏)及び第三十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 第一項ただし書に掲げる改正規定の施行の際、同項ただし書に掲げる改正規定による改正前の東京都営住宅条例施行規則別記第九号様式(表)、第三十七号様式(裏)、第三十七号様式の四(表)及び第四十四号様式(表)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

5 平成十八年九月一日(同日前に改正条例による改正後の東京都営住宅条例第九十七条第二項の規定により都営住宅及び共同施設の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)において、第二項の規定により同日までの間なお効力を有することとされるこの規則による改正前の東京都営住宅条例施行規則別記第二十七号様式、第四十一号様式及び第四十四号様式(裏)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(東京都営住宅条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

6 東京都営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成十二年東京都規則第二百五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成一七年規則第二〇三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都営住宅条例施行規則第十七条第三項第三号及び第七項第三号の規定(児童福祉法に係る部分に限る。)は、平成十七年四月一日から適用する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都営住宅条例施行規則第十七条第三項第三号及び第七項第三号に規定する基準に基づき一般都営住宅の使用料の減免を受けている者に係る当該減免の取扱いについては、なお従前の例による。

附則(平成一八年規則第一五二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都営住宅条例施行規則別記第一号様式、第七号様式、第八号様式、第十号様式、第十一号様式、第十三号様式、第十五号様式、第十六号様式、第十八号様式、第二十号様式、第二十二号様式、第二十四号様式、第二十五号様式、第二十七号様式から第三十二号様式まで、第三十五号様式、第三十七号様式の三、第三十七号様式の七、第三十八号様式から第四十号様式までによる様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一八年規則第一九七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年八月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都営住宅条例施行規則の規定は、施行日以後の申請について適用し、施行日前に行われた申請については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に東京都営住宅条例(平成九年東京都条例第七十七号)第三条第一項に規定する都営住宅の使用者が死亡し、又は退去した場合、施行日から起算して七日以内に行われた申請の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一八年規則第二五三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第三十一号様式の改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年規則第一七七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都営住宅条例施行規則別記第一号様式、第九号様式、第十六号様式、第十八号様式、第三十七号様式の四、第三十七号様式の七及び第四十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一九年規則第二四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年規則第七二号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都営住宅条例施行規則別記第五号様式及び第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二一年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十九条及び第四十六条の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に東京都営住宅条例(平成九年東京都条例第七十七号)第三条第一項第三号に規定する都営改良住宅を使用している者に係るこの規則による改正後の東京都営住宅条例施行規則第四十六条の規定の適用については、平成二十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

附則(平成二一年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年規則第一一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に提出されたこの規則による改正前の東京都営住宅条例施行規則別記第八号様式、第十八号様式(裏)及び第三十七号様式の三による請け書(この規則の施行の日以後の使用許可及び使用承継の許可に係るものに限る。)は、それぞれこの規則による改正後の東京都営住宅条例施行規則別記第八号様式、第十八号様式(裏)及び第三十七号様式の三による請け書とみなす。

附則(平成二四年規則第一三九号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二六年規則第一〇四号)

1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都営住宅条例施行規則別記第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二六年規則第一九九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都営住宅条例施行規則第十七条第三項第三号及び第七項第三号に規定する基準に基づき一般都営住宅の使用料の減免を受けている者に係る当該減免の取扱いについては、なお従前の例による。

附則(平成二八年規則第二五号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都営住宅条例施行規則別記第九号様式、第三十七号様式、第三十七号様式の四及び第四十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二九年規則第九一号)

1 この規則は、平成二十九年十一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都営住宅条例施行規則別記第二十八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成三〇年規則第八二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都営住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第三十五条の二第二号の規定は、この規則の施行の日以後にされる請け書(改正後の規則第三十五条の六に規定する請け書をいう。以下同じ。)の提出について適用し、同日前にされた請け書の提出については、なお従前の例による。

附則(令和元年規則第二八号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和元年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出されたこの規則による改正前の東京都営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第八号様式、第十八号様式(裏)、第三十七号様式の三及び第三十七号様式の七(裏)による請け書(施行日以後の使用許可及び使用承継の許可に係るものに限る。)は、それぞれこの規則による改正後の東京都営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)別記第八号様式、第十八号様式(裏)、第三十七号様式の三及び第三十七号様式の七(裏)による請け書とみなす。

3 使用者は、施行日前に定めた連帯保証人を他の者に変更しようとするときは、新規則別記第八号様式の二による連絡先変更届を知事に提出しなければならない。

4 新規則第十三条第二項の規定は、施行日前に定めた連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときについて準用する。

5 旧規則別記第八号様式、第十八号様式、第三十七号様式の三及び第三十七号様式の七による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

6 施行日前に使用予定者となった者が施行日以後に提出する旧規則別記第三十七号様式の三による請け書(定期使用許可用)、第三十七号様式の五による定期使用許可に関する承諾書のうち、新条例第三十九条の二第一項第一号の規定による使用許可に係るものについては、それぞれ新規則別記第三十七号様式の三の二による請け書(定期使用許可用)、第三十七号様式の五の二による定期使用許可に関する承諾書とみなす。

7 施行日前に使用者が死亡し、又は退去したことにより提出された旧規則別記第三十七号様式の七による住宅使用承継申請書(定期使用許可用)(旧条例第三十九条の二第一項第一号の規定による定期使用許可に係る使用承継の申請に係るものに限る。)のうち、施行日以後の使用承継の許可に係るものについては、新規則別記第三十七号様式の七の二とみなす。

附則(令和二年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和二年規則第四五号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都営住宅条例施行規則別記第九号様式、第三十七号様式の四及び第三十七号様式の四の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和二年規則第二二三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都営住宅条例施行規則別記第八号様式から第九号様式まで、第十三号様式から第二十三号様式まで、第二十九号様式、第三十一号様式から第三十四号様式まで、第三十七号様式から第三十七号様式の四の二まで、第三十七号様式の六から第三十七号様式の七の二まで、第四十号様式、第四十一号様式及び第四十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和四年規則第一三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年規則第一四三号)

1 この規則は、令和四年十一月一日から施行する。ただし、第五条の二を削る改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都営住宅条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和六年規則第一一五号)

この規則は、令和六年五月一日から施行する。

別記

(平18規則152・全改、平19規則177・令元規則28・令4規則143・一部改正)

第2号様式から第4号様式まで 削除

(平14規則274)

(平20規則72・平26規則104・令元規則28・一部改正)

(令元規則28・一部改正)

第7号様式 削除

(令元規則75)

(平22規則115・全改、令元規則75・令2規則223・一部改正)

(令元規則75・追加、令2規則223・一部改正)

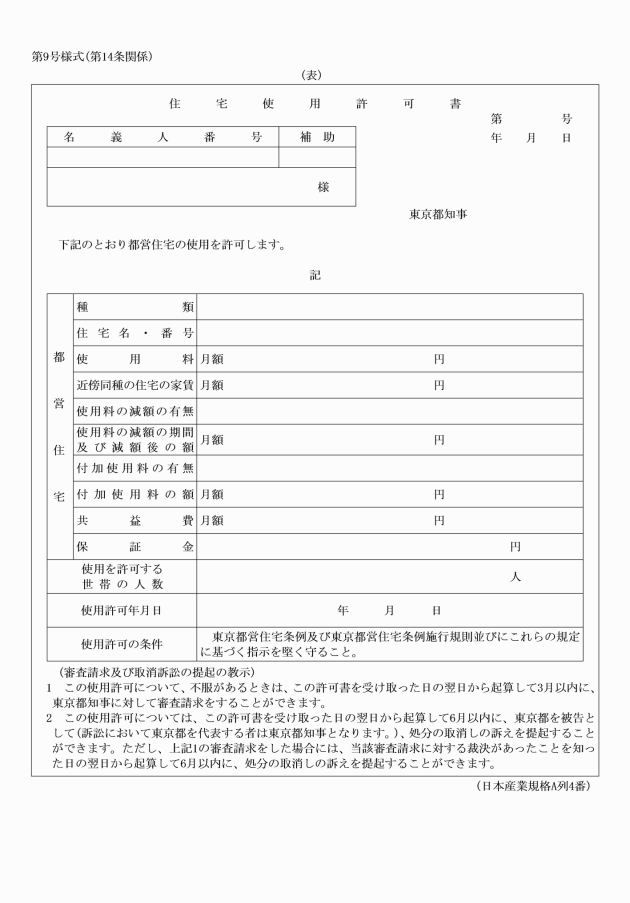

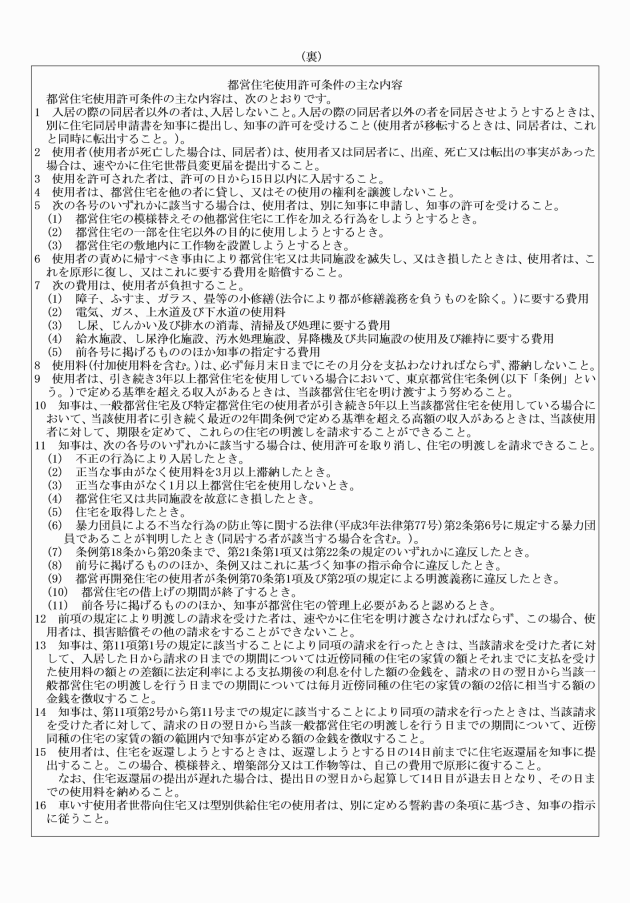

(平22規則115・全改、平28規則25・令元規則28・令2規則45・令2規則223・一部改正)

(平18規則152・令4規則143・一部改正)

(平20規則72・全改)

(令元規則28・一部改正)

(平18規則152・令2規則223・一部改正)

(令元規則28・令2規則223・一部改正)

(平22規則115・全改、令2規則223・一部改正)

(平14規則174・平18規則152・平19規則177・令元規則28・令2規則223・令4規則143・一部改正)

(令元規則28・令2規則223・一部改正)

(平12規則257・平14規則174・平18規則152・平19規則177・平22規則115・令元規則28・令元規則75・令2規則223・一部改正)

(令元規則28・令2規則223・一部改正)

(平18規則152・令元規則28・令2規則223・一部改正)

(平14規則174・令元規則28・令2規則223・一部改正)

(平18規則152・令元規則28・令2規則223・一部改正)

(平14規則174・令元規則28・令2規則223・一部改正)

(平18規則152・全改、令元規則28・一部改正)

(平18規則152・全改、令元規則28・令4規則143・一部改正)

(令元規則28・一部改正)

(平18規則152・全改、令元規則28・一部改正)

(平18規則152・全改、平29規則91・令元規則28・一部改正)

(平22規則115・全改、令2規則223・一部改正)

(平18規則152・全改、令元規則28・一部改正)

(平22規則115・全改、令2規則223・一部改正)

(平22規則115・全改、令2規則223・一部改正)

(令元規則28・令2規則223・一部改正)

(令元規則28・令2規則223・一部改正)

(平18規則152・全改、令元規則28・一部改正)

(平17規則40・令元規則28・一部改正)

(平17規則40・平22規則115・平28規則25・令元規則28・令2規則223・一部改正)

(平13規則248・追加、平15規則83・平16規則14・令元規則28・令2規則223・一部改正)

(令元規則75・追加、令2規則223・令4規則143・一部改正)

(平22規則115・全改、令元規則28・令元規則75・令2規則223・一部改正)

(令元規則75・追加、令2規則223・令4規則143・一部改正)

(平22規則115・全改、平28規則25・令元規則28・令2規則45・令2規則223・一部改正)

(令元規則75・追加、令2規則45・令2規則223・令4規則143・一部改正)

(平15規則83・追加、平16規則14・令元規則28・一部改正)

(令元規則75・追加、令4規則143・一部改正)

(平13規則248・追加、平15規則83・平16規則14・令元規則28・令2規則223・一部改正)

(令元規則75・追加、令2規則223・一部改正)

(平13規則248・追加、平15規則83・平16規則14・平18規則152・平19規則177・平22規則115・令元規則28・令元規則75・令2規則223・一部改正)

(令元規則75・追加、令2規則223・令4規則143・一部改正)

(平18規則152・全改、令元規則28・一部改正)

(平18規則152・全改、令元規則28・一部改正)

(平22規則115・全改、令2規則223・一部改正)

(平17規則40・令2規則223・一部改正)

(平15規則57・追加、平19規則177・令元規則28・一部改正)

(平15規則57・追加、令元規則28・一部改正)

(平15規則57・追加、平17規則40・平28規則25・令元規則28・令2規則223・一部改正)

(平15規則57・追加、令元規則28・一部改正)

(平17規則40・追加、令元規則28・一部改正)