○教育職員免許状に関する規則

平成元年四月二〇日

教育委員会規則第三七号

教育職員免許状に関する規則を公布する。

教育職員免許状に関する規則

教育職員免許状に関する規則(昭和四十三年東京都教育委員会規則第五十八号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 免許状申請手続(第二条―第二十条)

第三章 検定(第二十一条―第三十条)

第四章 特別非常勤講師(第三十一条―第三十八条)

第五章 雑則(第三十九条―第四十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)が授与する教育職員の免許状(以下「免許状」という。)については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第二章 免許状申請手続

(平一〇教委規則一二・改称)

(免許状授与の申請手続)

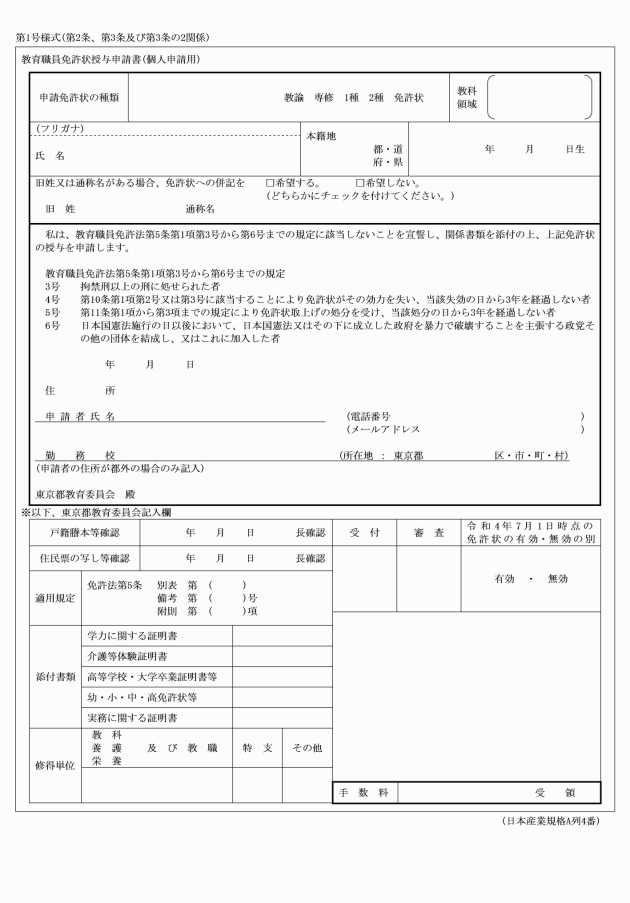

第二条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号。以下「免許法」という。)別表第一の規定により普通免許状の授与を申請する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

一 教育職員免許状授与申請書(別記第一号様式)

二 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項に規定する戸籍謄本等。ただし、日本国籍を有しない者にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条の住民票の写し(国籍等の記載のあるものに限る。なお、申請者が過去に氏名又は国籍等を変更した場合は、その変更の履歴を証明する書類を併せて提出するものとする。)

三 免許状の授与の基礎資格を証明する書類。ただし、免許法別表第一備考第二号の三に規定する教員養成機関の卒業を基礎資格とする者については、高等学校卒業証明書又は教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号。以下「免許法施行規則」という。)第六十六条に規定する高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有する者であることを証明する書類

四 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(平成九年文部省令第四十号。以下この号において「施行規則」という。)第四条の証明書の写し(小学校又は中学校の教諭の免許状を申請する者に限る。)。ただし、施行規則第三条に規定する者については、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める証明書の写し

五 授与を申請する免許状に係る学力に関する証明書

2 一種免許状若しくは二種免許状を有する者若しくは有するとみなされる者が、教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百六号。以下「免許法等改正法」という。)附則第六項若しくは第七項の規定の適用を受けることにより、それぞれ専修免許状若しくは一種免許状の授与を申請する場合又は二種免許状を有する者若しくは有するとみなされる者が、免許法施行規則第十条の二第一項の規定の適用を受けることにより、一種免許状の授与を申請する場合は、第一項各号に掲げる書類のほか、有する免許状の写し又は有するとみなされる免許状に係る学力に関する証明書を提出しなければならない。

3 第一項第五号及び前項の学力に関する証明書は、免許法別表第一から別表第二の二までに定める基礎資格及び在学期間並びに免許法施行規則において用いられる教科及び教職に関する科目名、養護及び教職に関する科目名、栄養に係る教育及び教職に関する科目名又は特別支援教育に関する科目名により表記されたものでなければならない。ただし、教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十七号)による改正前の免許法別表第一から別表第二の二に係る所要資格を得た者及び免許法等改正法附則第六項又は第七項の規定により申請する者の学力に関する証明書の科目については、教育職員免許法施行規則及び免許状更新講習規則の一部を改正する省令(平成二十九年文部科学省令第四十一号)による改正前の免許法施行規則において用いられる教科、教職、養護、栄養に係る教育又は特別支援教育に関する科目名により表記されたものでなければならない。

4 特別支援学校の教諭の普通免許状の授与を申請する場合においては、第一項各号に掲げる書類のほか、基礎となる免許状の写しを提出しなければならない。

6 教育職員としての実務をもって教育実習(心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習及び養護実習を含む。)の単位を他の教諭の教育の基礎的理解に関する科目等、特別支援教育に関する科目若しくは養護教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位に振り替える場合は、第九条第一項第六号の実務に関する証明書及び実務の基礎となる免許状の写しを提出しなければならない。

8 教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和四年法律第四十号。以下「令和四年免許法等改正法」という。)による改正前の教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十八号。以下「改正前の平成十九年免許法等改正法」という。)附則第二条第二項に基づき令和四年免許法等改正法による改正前の免許法第九条の三第一項に規定する免許状更新講習の修了確認(以下この項において「修了確認」という。)を受けた者、改正前の平成十九年免許法等改正法附則第二条第四項に基づき修了確認期限の延期(以下この項において「延期」という。)を受けた者又は同条第五項括弧書の規定により免許状更新講習の受講の免除(以下この項において「免除」という。)を認められた者は、第一項各号に掲げる書類並びに第二項及び第四項から第六項までの場合にそれぞれ提出すべき書類のほか、免許管理者(免許法第二条第二項に規定する免許管理者をいう。以下同じ。)が発行した教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年文部科学省令第九号)附則第十五条に規定する証明書(以下「更新講習修了確認証明書等」という。)の写しを提出しなければならない。この場合において、修了確認、延期又は免除のいずれも受けていない者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。

一 免許状を有する者(免許法第四条第二項に規定する栄養教諭免許状(以下「栄養教諭免許状」という。)を有する者を除く。) 初めて取得した免許状の写し

二 栄養教諭免許状のみを有する者 栄養教諭免許状の写し

三 栄養教諭免許状以外の免許状及び栄養教諭免許状を有する者 栄養教諭免許状以外の免許状のうち、初めて取得したものの写し及び栄養教諭免許状の写し

9 改正前の平成十九年免許法等改正法附則第二条第一項の規定の適用を受けない者で、令和四年免許法等改正法による改正前の免許法第九条の二第一項に規定する有効期間の更新(以下「更新」という。)又は同条第五項に規定する有効期間の延長(以下この項において「延長」という。)を行ったものは、免許管理者が発行した教育職員免許法施行規則等の一部を改正する等の省令(令和四年文部科学省令第二十二号)による改正前の免許法施行規則第六十一条の十に規定する有効期間更新証明書若しくは有効期間延長証明書(以下「有効期間更新証明書等」という。)の写しを提出しなければならない。この場合において、更新又は延長のいずれも行っていない者(令和四年七月一日以降に初めて免許状を取得した者を除く。)は、有する免許状のうち有効期間の満了の日が最も遅いものの写しを提出しなければならない。

一 改正前の平成十九年免許法等改正法附則第二条第五項の規定により免許状が失効した者

二 改正前の平成十九年免許法等改正法附則第二条第一項の規定の適用を受けない者で、更新を行わず有効期間の満了の日を経過し免許状が失効したもの

(平二教委規則一六・平三教委規則三七・平一〇教委規則一二・平一〇教委規則四三・平一二教委規則五・平一二教委規則三二・平一三教委規則四〇・平一四教委規則五九・平一七教委規則二・平一九教委規則四〇・平二一教委規則七・平二四教委規則一二・平二五教委規則三二・平三一教委規則二・令三教委規則一二・令四教委規則二・令四教委規則四六・令四教委規則五〇・一部改正)

第三条 免許法別表第二の規定により、養護教諭の普通免許状の授与を申請する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

一 教育職員免許状授与申請書(別記第一号様式)

二 前条第一項第二号に掲げる書類

三 保健師又は看護師の免許を有することを基礎資格とする場合にあっては、当該免許証の写し又はその資格を有することを証明する書類

五 前条第一項第五号に掲げる書類

(平二教委規則一六・平一〇教委規則一二・平一二教委規則三二・平一四教委規則二・平一七教委規則二・平二一教委規則七・平二四教委規則一二・平三一教委規則二・令四教委規則二・令四教委規則四六・令四教委規則五〇・一部改正)

第三条の二 免許法別表第二の二の規定により、栄養教諭の普通免許状の授与を申請する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

一 教育職員免許状授与申請書(別記第一号様式)

二 第二条第一項第二号に掲げる書類

三 管理栄養士若しくは栄養士の免許証の写し又はその資格を有することを証明する書類

四 免許法別表第二の二に規定する管理栄養士養成施設の課程を修了したことを基礎資格とする場合にあっては、当該課程を修了したことを証明する書類

五 第二条第一項第三号に掲げる書類(免許法別表第一備考第二号の三に規定する教員養成機関の卒業を基礎資格とする者に限る。)

六 第二条第一項第五号に掲げる書類

(平一七教委規則二・追加、平二四教委規則一二・平三一教委規則二・令四教委規則二・令四教委規則五〇・一部改正)

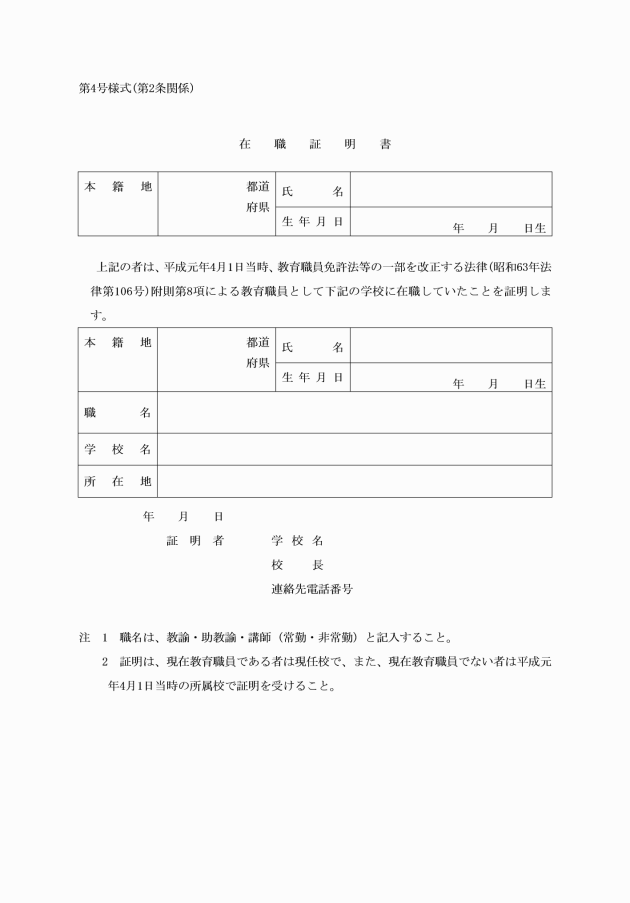

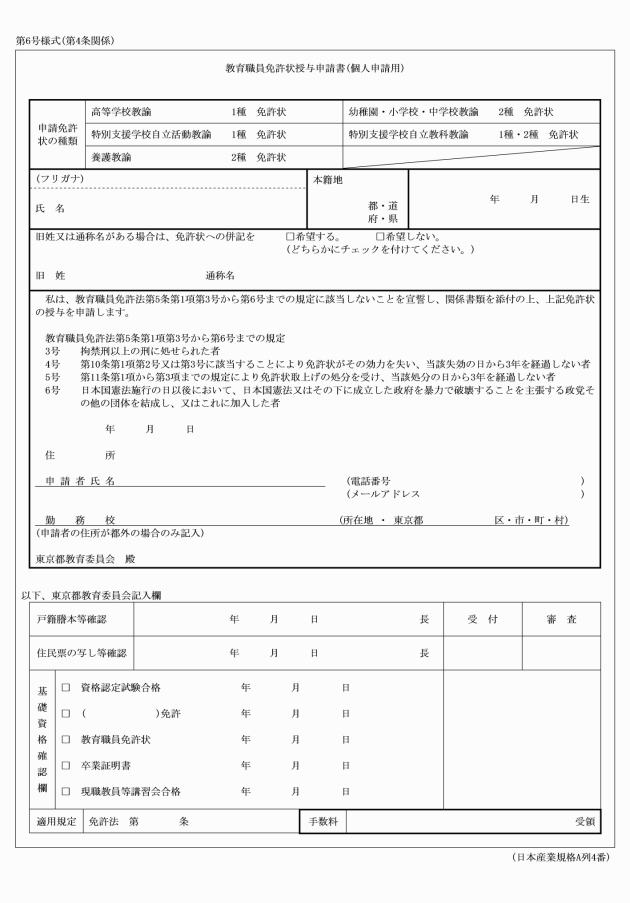

第四条 免許法附則第八項又は第十一項の規定により、それぞれ高等学校教諭の工業の教科についての一種免許状又は養護教諭の二種免許状若しくは中学校教諭の保健の教科についての二種免許状の授与を申請する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

一 教育職員免許状授与申請書(別記第六号様式)

二 第二条第一項第二号に掲げる書類

三 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)による国立工業教員養成所の卒業証明書又は旧国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)による国立養護教諭養成所の卒業証明書

(平一〇教委規則一二・平一二教委規則三二・平一四教委規則五九・平二四教委規則一二・平三一教委規則二・令四教委規則二・一部改正)

第五条 教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百二十二号)附則第六項の規定により、中学校教諭の技術の教科についての二種免許状の授与を申請する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

二 有することを必要とする免許状の写し

三 教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和三十六年文部省令第十八号)附則第十一項に規定する技術の教科に関する講習の修了証明書

(平一〇教委規則一二・令四教委規則二・一部改正)

第六条 免許法第十六条第一項の規定により普通免許状の授与を申請する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

二 教員資格認定試験規程(昭和四十八年文部省令第十七号)第七条第一項に定める認定試験の合格証書の写し又は同規程第八条第二項に定める認定試験の合格証明書

(平一〇教委規則一二・令四教委規則二・令四教委規則四六・一部改正)

第七条 免許法第十七条の規定に基づく免許法施行規則第六十四条第一項の表に掲げる基礎資格を有することにより、特別支援学校自立教科教諭の普通免許状の授与を申請する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

二 免許法施行規則第六十四条第一項の表に掲げる基礎資格を有することを証明する書類

2 前項の場合において、理療の教科に係る特別支援学校自立教科教諭免許状を申請する者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許証の写し又はそれらの資格を有することを証明する書類を提出しなければならない。ただし、医師免許を有することを基礎資格とするときは、この限りでない。

3 第一項の場合において、理学療法の教科に係る特別支援学校自立教科教諭免許状を申請する者は、理学療法士免許証の写し又はその資格を有することを証明する書類を提出しなければならない。

(平一〇教委規則一二・平一七教委規則二・平一九教委規則四〇・令四教委規則二・一部改正)

第七条の二 免許法第十七条の規定による教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年文部科学省令第三十一号。以下この条において「改正規則」という。)附則第二条各項の規定の適用を受け、理学療法の教科に係る特別支援学校自立教科教諭の普通免許状を申請する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

二 有することを必要とする免許状の写し

三 理学療法士免許証(改正規則附則第二条第一項の規定の適用を受ける者にあっては、医師免許証を含む。)の写し又はその資格を有することを証明する書類

四 改正規則附則第二条第三項の規定の適用を受ける者にあっては、第九条第一項第六号に掲げる書類

(平一七教委規則二・追加、平一九教委規則四〇・令四教委規則二・一部改正)

4 前各項に定めるほか、手続については、教育長が別に定める。

(平一〇教委規則一二・平一四教委規則五九・平一五教委規則三八・平一七教委規則二・平二一教委規則七・一部改正)

(教育職員検定の申請)

第九条 免許法第六条第一項の教育職員検定(以下「検定」という。)を申請する者は、第十条から第十三条までに規定する場合を除くほか、次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、学力及び実務の検定に関する免許法別表第五若しくは別表第六又は免許法附則第九項若しくは第十七項に係る検定を申請する場合に、基礎となる免許状を必要としない者にあっては第八号に掲げる書類、学力の検定に関する免許法別表第四の規定により他の教科についての教諭の免許状の授与に係る検定を申請する者にあっては第六号に掲げる書類、免許法等改正法附則第十項の規定により相当学校の教諭の一種免許状(高等学校にあっては、専修免許状)の授与に係る検定を申請する者にあっては第五号に掲げる書類は必要としない。

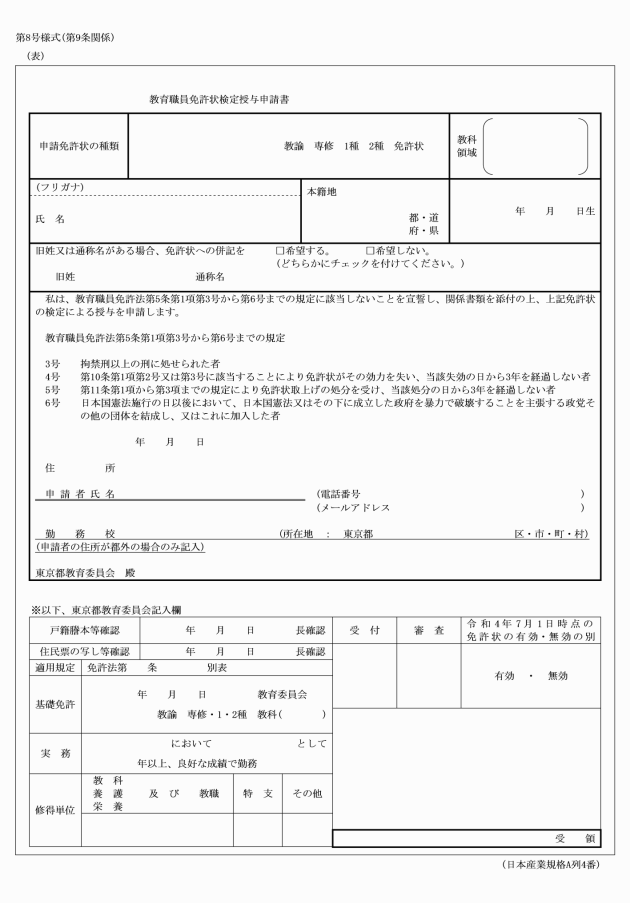

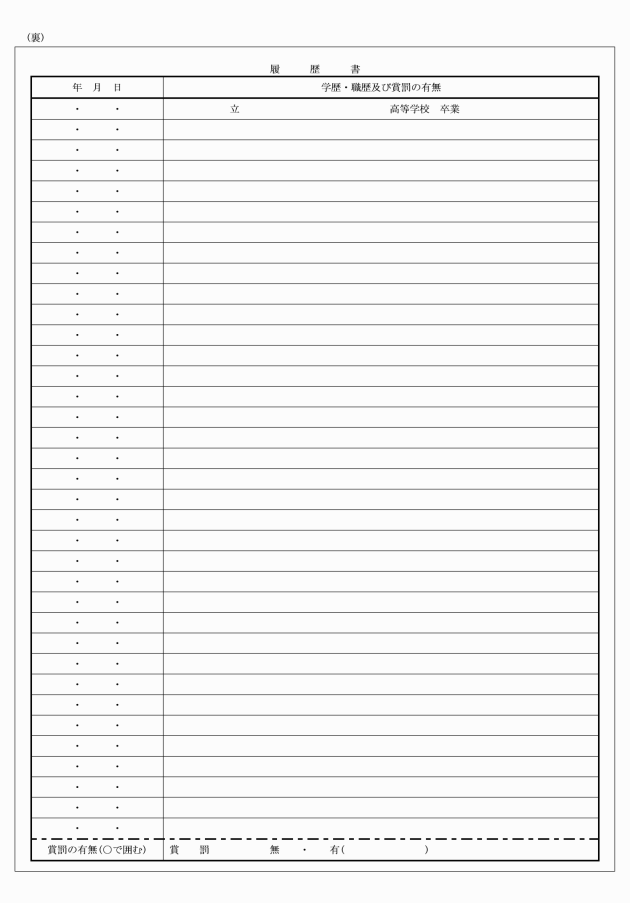

一 教育職員免許状検定授与申請書(別記第八号様式)

二 第二条第一項第二号に掲げる書類

三 免許状の授与の要件として、学校を卒業し、若しくは修了し、又は学校に在籍したことを必要とする場合にあっては、その要件を満たすことを証明する書類

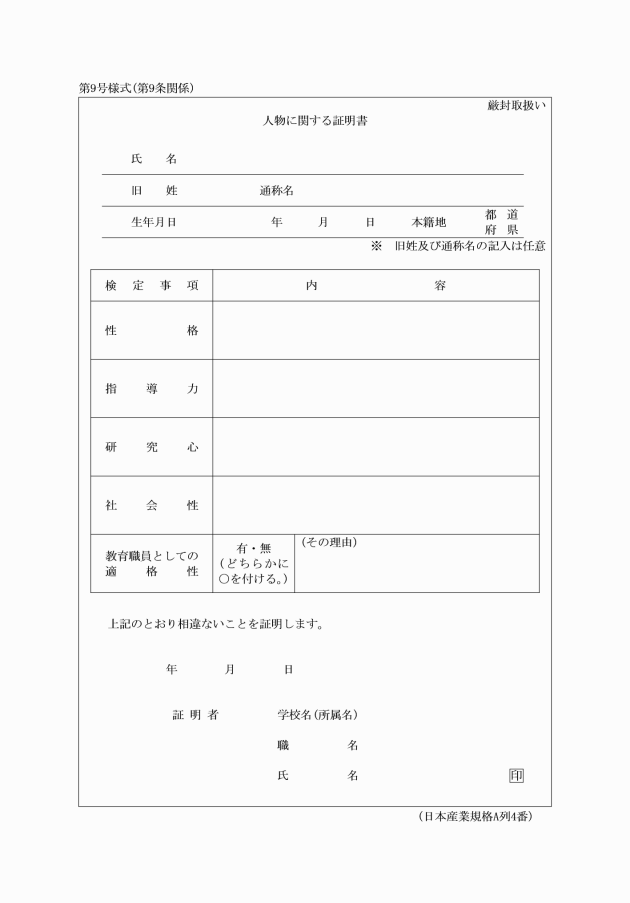

四 人物に関する証明書(別記第九号様式)

五 学力に関する証明書(専修免許状の検定を申請する場合は、主として専攻した分野が併記されていること。)

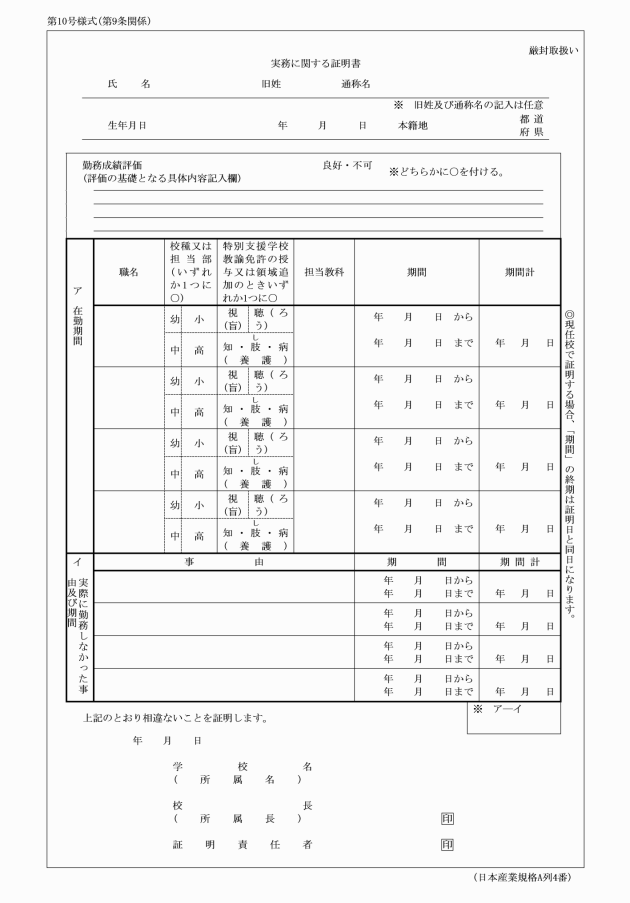

六 実務に関する証明書(別記第十号様式)

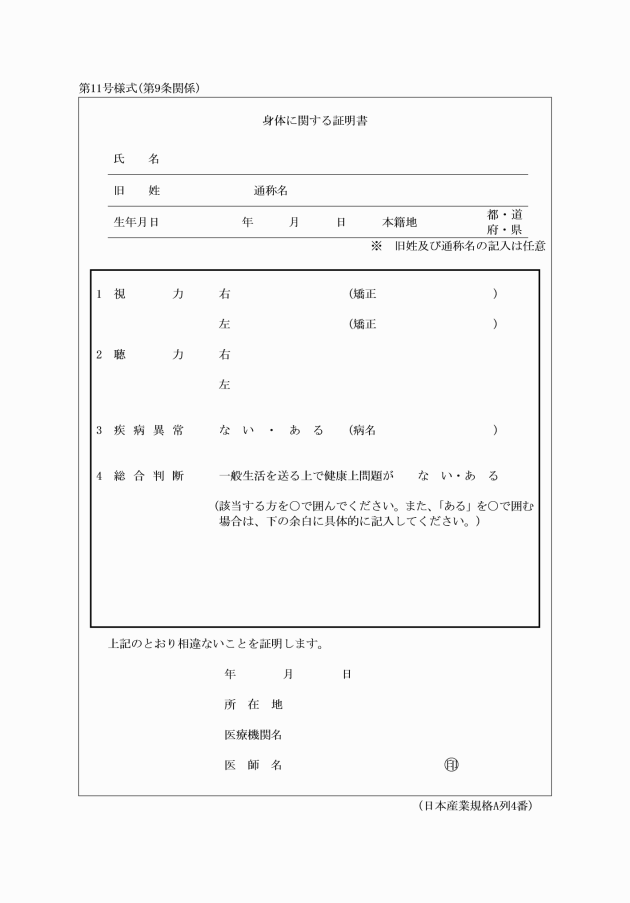

七 身体に関する証明書(別記第十一号様式)

八 有することを必要とする免許状の写し

一 | 人物に関する証明書 | 現に勤務する学校の長(学校の卒業をもって免許状を申請する者にあっては、出身学校の長) |

二 | 実務に関する証明書 | 都立学校の教育職員にあっては現に勤務し、及び勤務した学校の長、それ以外の学校にあっては現に勤務し、及び勤務した学校の長並びに免許法第七条第二項に規定する所轄庁又は私立学校を設置する学校法人の理事長(学校法人以外の者の設置する学校にあってはその設置者) |

三 | 身体に関する証明書 | 医療機関(病院、診療所及び保健所をいう。)の医師 |

(平一〇教委規則一二・平一〇教委規則四三・平一一教委規則四七・平一二教委規則三二・平一四教委規則五九・平一七教委規則二・平二一教委規則七・平二四教委規則一二・平二八教委規則四九・平三一教委規則二・令四教委規則二・令四教委規則四六・令四教委規則五〇・一部改正)

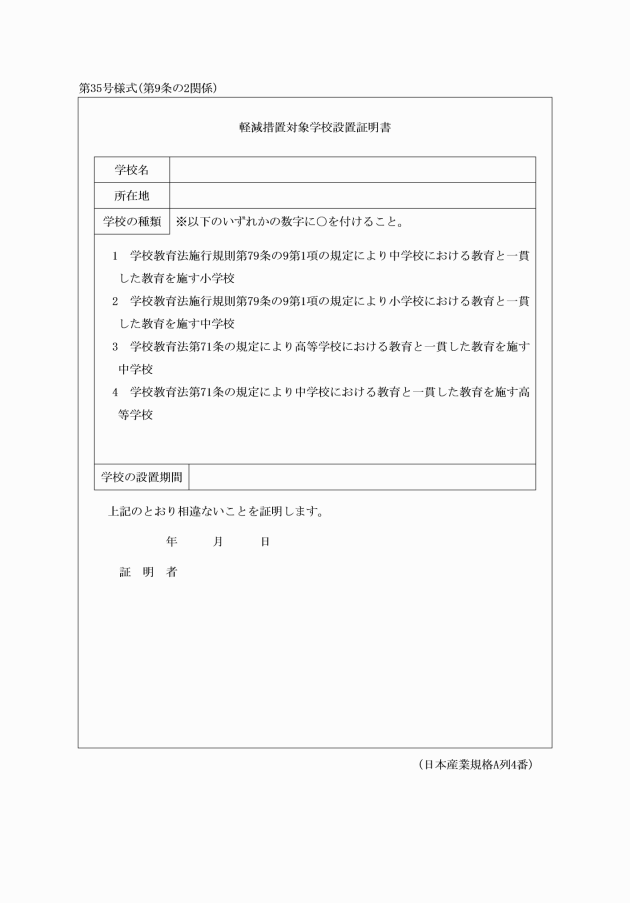

一 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十九条の九第一項の規定により中学校における教育と一貫した教育を施す小学校

二 学校教育法施行規則第七十九条の九第一項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校

三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施す中学校

四 学校教育法第七十一条の規定により中学校における教育と一貫した教育を施す高等学校

2 前項の軽減措置対象学校設置証明書については、免許法第七条第二項に規定する所轄庁又は私立学校を設置する学校法人の理事長(学校法人以外の者の設置する学校にあってはその設置者)が証明するものとする。

(平二八教委規則四九・追加、令三教委規則一二・一部改正)

第十条 免許法第十七条の規定に基づく免許法施行規則第六十四条第二項の表の規定により、特別支援学校自立教科教諭の普通免許状の検定を申請する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(平二教委規則一六・平一〇教委規則一二・平一七教委規則二・平一九教委規則四〇・平二八教委規則四九・令四教委規則二・令四教委規則五〇・一部改正)

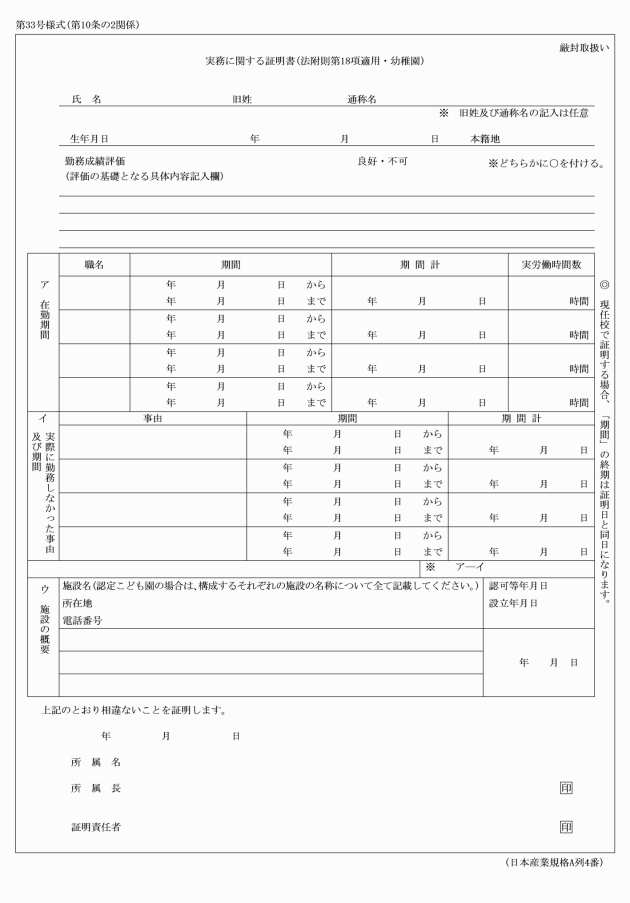

第十条の二 免許法附則第十八項に規定する幼稚園教諭の一種免許状又は二種免許状の授与に係る検定を申請する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

二 保育士登録証の写し又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第一項に規定する保育士の登録をしている者であることを証明する書類

三 既に授与された免許状があるときは、当該免許状の写し

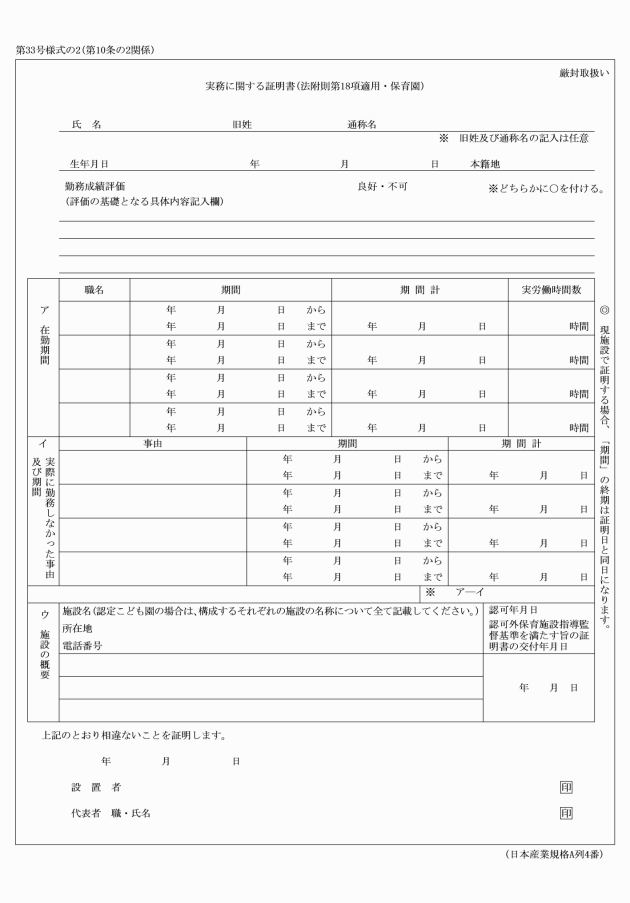

四 免許法施行規則附則第八項第一号に該当する者については、実務に関する証明書(法附則第十八項適用・幼稚園)(別記第三十三号様式)、免許法施行規則附則第八項第三号に該当する者については、実務に関する証明書(法附則第十八項適用・保育園)(別記第三十三号様式の二)

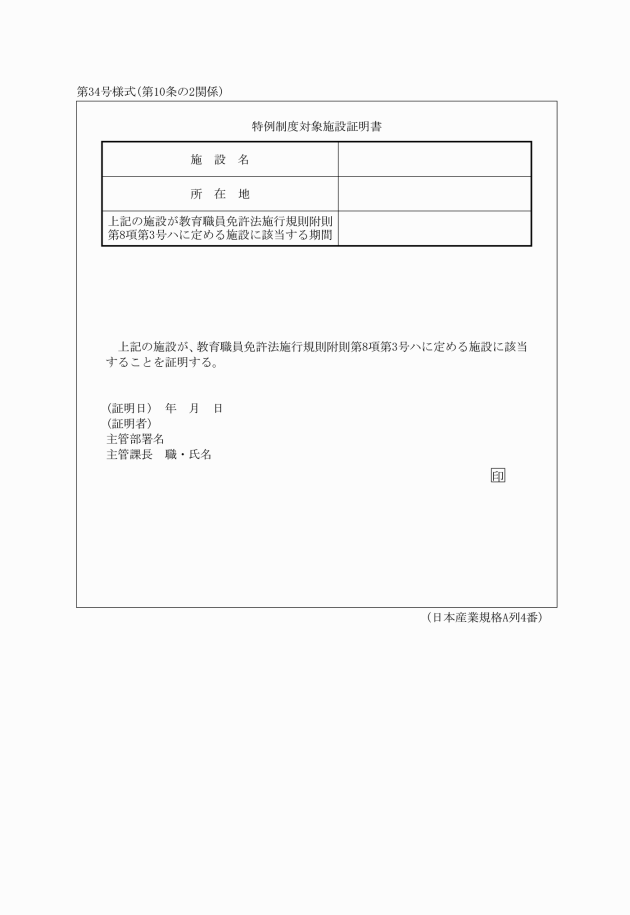

五 免許法施行規則附則第八項第三号ハに掲げる施設の保育士については、特例制度対象施設証明書(別記第三十四号様式)

(平二五教委規則三二・追加、平三一教委規則二・令四教委規則二・令四教委規則五〇・一部改正)

(臨時免許状の検定の申請)

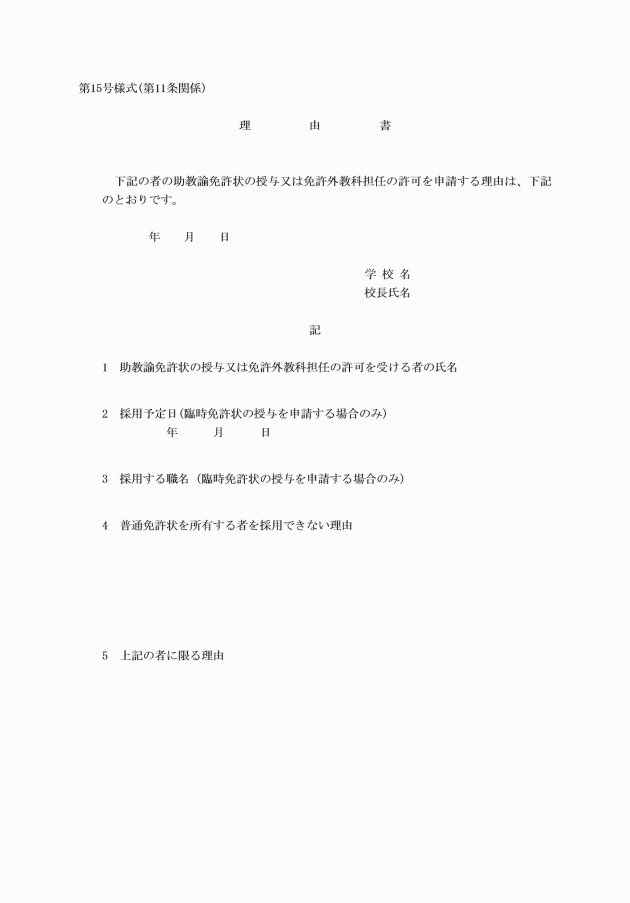

第十一条 免許法第五条第五項の規定により助教諭の臨時免許状の検定を申請する者は、次に掲げる書類を、採用しようとする学校が区市町村立学校にあっては学校を所轄する区市町村教育委員会を、その他の学校にあっては学校の長を経由して提出しなければならない。

二 高等学校助教諭の臨時免許状を申請する場合にあっては、免許法第五条第五項各号に定める学校の卒業証明書又は在籍証明書及び成績証明書

三 高等学校助教諭以外の臨時免許状を申請する場合にあっては、最終学歴校(高等学校以上)の卒業証明書及び成績証明書

四 養護助教諭の臨時免許状を申請する場合にあっては、前号に掲げる書類のほか、次に掲げるいずれかの資格を有することを証明する書類

イ 中学校又は高等学校の教諭の保健体育又は保健の教科に係る免許状

ロ 看護師免許又は准看護師免許

ハ その他養護助教諭の職を行うために有用と認められる資格

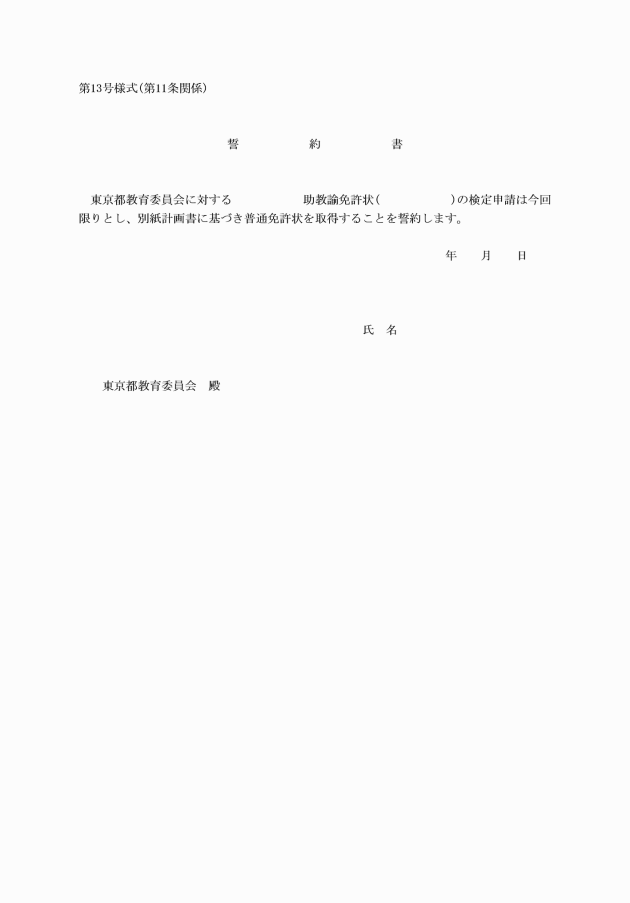

五 誓約書(別記第十三号様式)

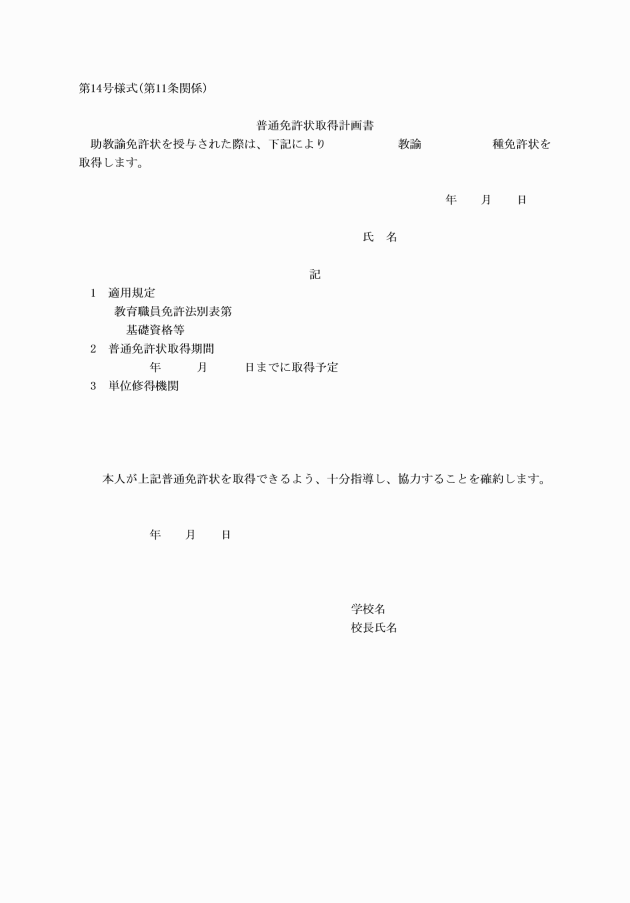

六 普通免許状取得計画書(別記第十四号様式)

2 前項に掲げる書類のほか、申請者は自己の学力、技能又は実務を証明する書類を提出することができる。

(平一〇教委規則一二・平一四教委規則二・平二一教委規則七・令四教委規則四六・一部改正)

第十一条の二 免許法第十七条の規定に基づく免許法施行規則第六十五条の規定により、特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状の検定を申請する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

二 理療の教科に係る特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状を申請する場合にあっては、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許証の写し又はそれらの資格を有することを証明する書類

三 理学療法の教科に係る特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状を申請する場合にあっては、理学療法士免許証の写し又はその資格を有することを証明する書類

四 理容の教科に係る特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状を申請する場合にあっては、理容師若しくは美容師の免許証の写し又はその資格を有することを証明する書類

(平二教委規則一六・追加、平一〇教委規則一二・平一〇教委規則四三・平一七教委規則二・平一九教委規則四〇・令四教委規則二・一部改正)

(外国において授与された教員免許状を有する者等の免許状の検定の申請)

第十二条 外国において授与された免許状を有する者又は外国の大学を卒業し、若しくは修了した者で、免許法第十八条の規定により検定を申請するものは、次に掲げる書類を提出しなければならない。

二 外国において教員資格を得た者は、その資格を証明する書類

三 外国における学校の卒業証明書又は修了証明書及び学業成績証明書

3 教育委員会は、前二項に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(平一〇教委規則一二・平一三教委規則四〇・平一四教委規則五九・平二一教委規則七・令四教委規則二・令四教委規則四六・一部改正)

一 旧制学校その他の学校の卒業又は修了が要件の者にあっては、当該学校の卒業証明書又は修了証明書及び成績証明書

二 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)又は旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による教員免許状を有することが要件の者にあっては、当該免許状の写し

三 実務を有することが要件の者にあっては、第九条第一項第六号に掲げる書類

四 免許法施行法第二条第一項の表第二十号から第二十号の五までの規定により、無線通信士若しくは無線技術士又は海技士の免許を有することを要件とする者にあっては、当該免許証の写し及び高等学校卒業証明書又はこれと同等以上であることを証明する書類

五 前各号に掲げるもののほか、免許法施行法第二条第一項の表上欄に掲げる要件を満たすことを証明する書類

(平一〇教委規則一二・令四教委規則二・令四教委規則五〇・一部改正)

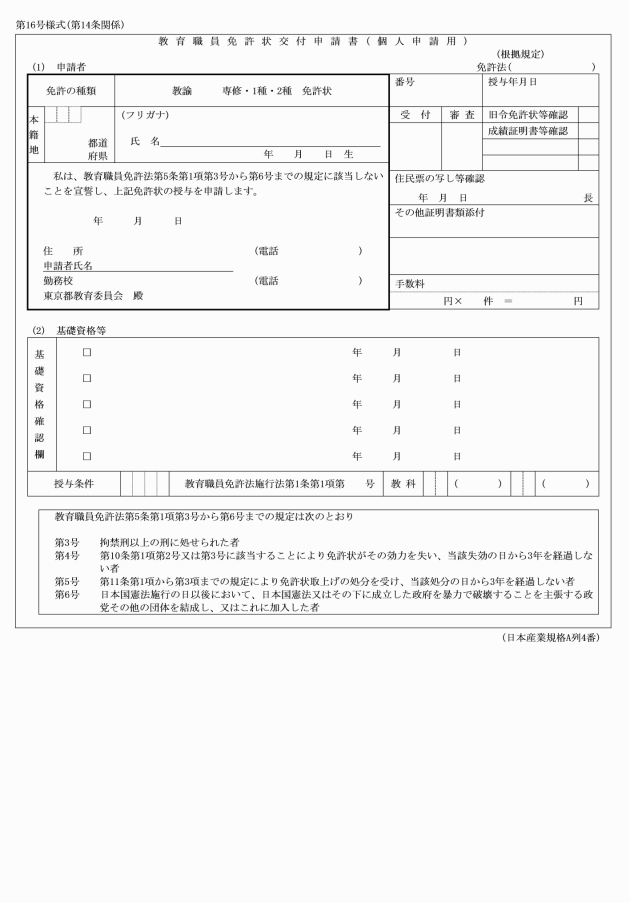

(免許状交付の申請)

第十四条 免許法施行法第一条第三項の規定により免許状の交付を申請する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

一 教育職員免許状交付申請書(別記第十六号様式)

二 第二条第一項第二号に掲げる書類

三 免許法施行法第一条第一項の表の上欄に掲げる旧令による教員免許状の写し

四 旧令による教員免許状に記載の教科が免許法第四条第五項各号その他免許法施行規則で定める教科と異なる場合にあっては、学業に関する成績証明書又は教科に関する証明書

(平一〇教委規則一二・平一二教委規則三二・平二四教委規則一二・令四教委規則二・一部改正)

(平一〇教委規則一二・一部改正)

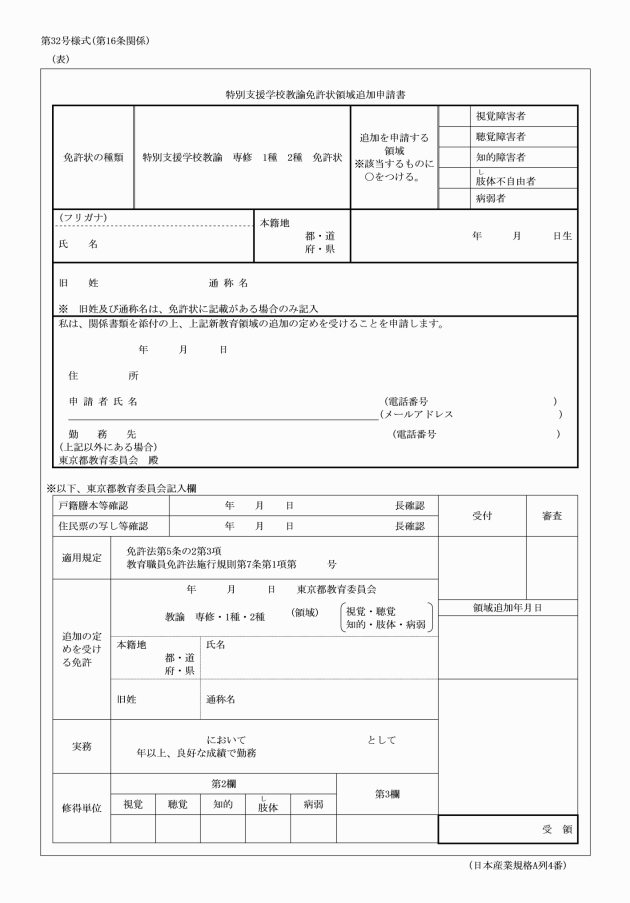

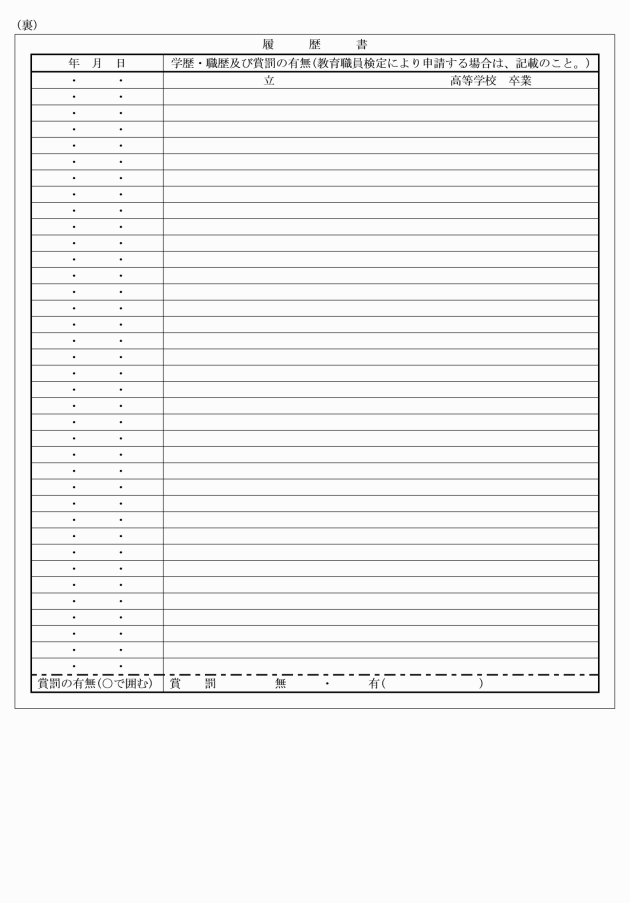

一 特別支援学校教諭免許状領域追加申請書(別記第三十二号様式)

二 第二条第一項第二号に掲げる書類

三 学力に関する証明書

四 人物に関する証明書(別記第九号様式)

五 実務に関する証明書(別記第十号様式)

六 身体に関する証明書(別記第十一号様式)

七 有することを必要とする免許状の写し

八 領域を追加することとなる特別支援学校教諭免許状

(平二一教委規則七・全改、平二四教委規則一二・令四教委規則二・一部改正)

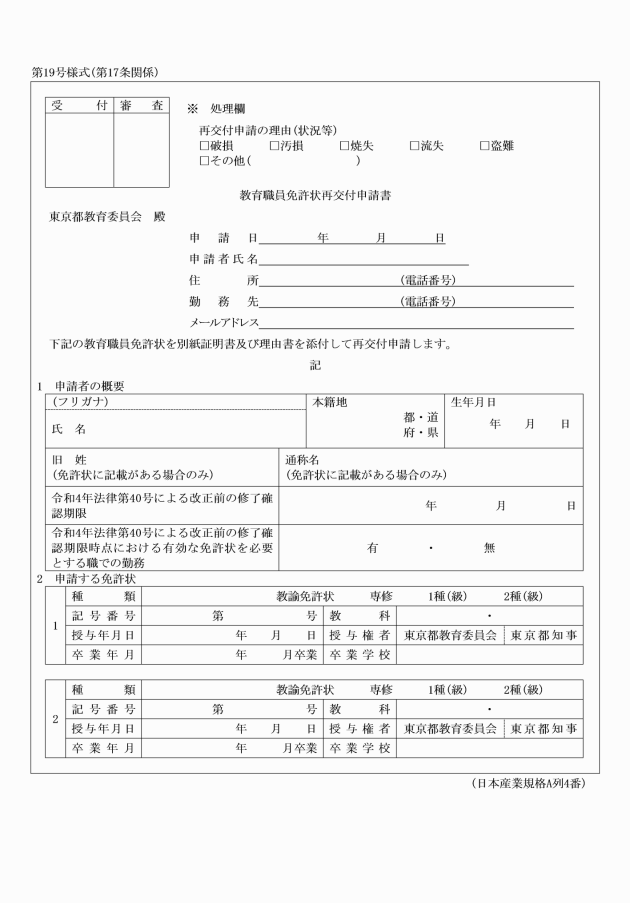

(書換え等の申請)

第十七条 免許法第十五条の規定により免許状の書換え又は再交付を申請する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

一 書換えの場合

イ 教育職員免許状書換え申請書(別記第十八号様式)

ロ 免許状

ハ 戸籍の謄本又は抄本

二 再交付の場合

イ 教育職員免許状再交付申請書(別記第十九号様式)

ロ 破損又は汚損の場合にあっては、その免許状

ハ 盗難又はり災による場合で、ロに該当しないときは、権限を有する行政庁の発行する盗難又はり災証明書

ニ その他教育委員会が必要と認める書類

2 教育委員会は、前項第二号に係る申請が正当であると認めたときは、免許状を再交付する。

(平一〇教委規則一二・一部改正)

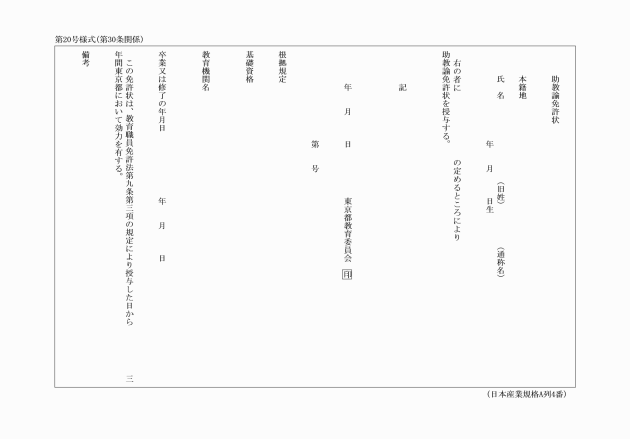

(免許状の補正)

第十八条 免許状の記載に申請者の責めに帰さない事由による誤りがあったときは、教育委員会に対し、その補正を申請することができる。この場合においては、前条第一項第二号の規定を準用する。

2 教育委員会は、前項に規定する申請が正当と認めるときは、免許状の補正を行うものとする。

3 第一項の申請は、免許状の授与又は交付を受けた日から三月以内に行わなければならない。

(平二教委規則一六・平一〇教委規則一二・平一四教委規則五九・一部改正)

(平二一教委規則七・追加、平二五教委規則三二・令四教委規則四六・一部改正)

(申請期間)

第十九条 この章に規定する免許状の授与、検定、新教育領域の追加、書換え又は再交付の申請は、次に掲げる期間を除いた期間に行わなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

一 十二月二十八日から翌年の一月四日まで

二 二月一日から四月十五日まで

(平一〇教委規則一二・平二一教委規則七・一部改正)

(授与年月日)

第二十条 免許状の授与年月日は、原則として各月の二日から十六日までの間に受理したものについては受理した月の十六日、十七日から翌月の一日までに受理したものについては翌月の一日とする。ただし、第八条に規定する大学一括申請に係る免許状の授与年月日は、三月三十一日とする。

第三章 検定

(通則)

第二十一条 免許法第六条第一項に規定する人物、実務、身体及び学力の検定、免許法施行規則第十四条の規定により教育委員会が定める単位の修得方法等については、この章に定めるところによる。

(人物の検定)

第二十二条 教育委員会は、人物の検定に関し、次に掲げる事項について総合的に判断し、これを行う。

一 性格

二 指導力

三 研究心

四 社会性

五 教育職員としての適格性

2 前項の検定は、人物に関する証明書に基づきこれを行う。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、面接その他の方法によるものとする。

(実務の検定)

第二十三条 教育委員会は、実務の検定に関し、在職期間の勤務内容を総合的に判断し、これを行う。

2 前項の在職期間の取扱いについては、教育委員会が別に定める。

(平六教委規則四三・一部改正)

(身体の検定)

第二十四条 教育委員会は、身体に関する検定に関し、視力、聴力及び疾病その他の各項目について、これを行う。

(平一〇教委規則四三・一部改正)

一 専修免許状の検定を受けようとする者 免許法別表第三、別表第五、別表第六、別表第六の二又は別表第七に規定する単位を修得したことを証明する書類

二 他の教科の免許状の検定を受けようとする者 免許法別表第四に規定する単位を修得したことを証明する書類

四 臨時免許状(特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状を除く。)の検定を受けようとする者 第十一条第一項第二号又は第三号に掲げる書類

五 免許法第十八条に規定する者 第十二条第一項各号に掲げる書類。ただし、外国の大学を卒業し、又は修了した者にあっては学業成績を証明する書類、外国における教員資格を有する者にあっては有する資格その他を証明する書類

六 免許法施行法第二条第一項の表上欄に掲げる者 第十三条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる書類

七 特別支援学校教諭免許状に新教育領域の追加の定めを受けようとする者 免許法施行規則第七条第六項に規定する単位を修得したことを証明する書類

(平二教委規則一六・平一四教委規則五九・平一七教委規則二・平一九教委規則四〇・平二一教委規則七・平二五教委規則三二・平二八教委規則四九・平三一教委規則二・令四教委規則二・一部改正)

(単位の修得方法)

第二十六条 免許法別表第三の規定により、一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者で、同表備考第七号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、別表第一のとおりとする。

(平三教委規則三七・平一四教委規則五九・平一七教委規則二・一部改正)

第二十七条 免許法別表第五及び免許法附則第九項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、別表第四のとおりとする。

(平一四教委規則五九・平一七教委規則二・一部改正)

第二十八条 免許法別表第六の規定により、養護教諭の一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者で、免許法別表第三備考第七号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、別表第五のとおりとする。

(平一七教委規則二・一部改正)

第二十八条の二 免許法別表第六の二の規定により、栄養教諭の一種免許状の授与を受けようとする者で、免許法別表第三備考第七号の規定の適用を受けるものの単位修得方法は、別表第六のとおりとする。

(平一七教委規則二・追加)

第二十九条 免許法別表第七の規定により、特別支援学校の一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者の単位の修得方法は、別表第七のとおりとする。

(平一七教委規則二・平一九教委規則四〇・一部改正)

第二十九条の二 免許法別表第八の規定により、一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者で、免許法施行規則第十八条の二の表備考第四号の適用を受けるものの単位の修得方法は、別表第八のとおりとする。

(平二八教委規則四九・追加)

(検定の合否)

第三十条 第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる者で当該単位を修得したもの又は免許法等改正法附則第十項の規定の適用を受ける者が、人物、実務(免許法別表第四の場合を除く。)及び身体の各項目について、次に掲げる要件を満たした場合は検定合格とし、相当免許状を授与する。

一 人物の検定について、教育職員として適格であること。

二 実務の検定について、勤務成績が良好であること。

三 身体の検定について、職務に支障のないこと。

2 第二十五条第一項第四号に掲げる者で学力に関し学業の成績が優秀と認められ(養護助教諭については、第十一条第一項第四号に掲げる資格を有する者に限る。)、かつ、前項第一号及び第三号に掲げる要件を満たしたものを検定合格とし、相当免許状を授与する。ただし、教育委員会が、第十一条第三項に掲げる書類による理由が正当であると認めた場合に限る。

3 第二十五条第一項第五号に掲げる者で学力に関し次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、第一項各号に掲げる要件(第二号に掲げる要件は、実務を有することを必要とする場合に限る。)を満たしたものを検定合格とし、相当免許状を授与する。

一 日本国内の学校制度に準じた外国の学校における教員の免許状又は資格を有し、かつ、学力優秀と認められる者で、授与を受けようとする日本の免許状の種類及び教科に関し、日本国内の学校において授業を行い得る能力があると認められるものであること。

二 外国の大学を卒業又は修了し、かつ、外国の大学において免許法、免許法施行法及び免許法施行規則に定める要件を満たし、その学力が優秀と認められる者で、授与を受けようとする日本の免許状の種類及び教科に関し、日本国内の学校において授業を行い得る能力があると認められるものであること。

一 実務及び学力を要件とする者にあっては、第一項第二号に掲げる要件を満たし、かつ、学業の成績が優秀と認められること。

二 実務又は学力を要件とする者にあっては、第一項第二号に掲げる要件を満たし、又は学業の成績が優秀と認められること。

第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |

特別支援学校 | 理療 | あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の資格を有すること。 |

理学療法 | 理学療法士の資格を有すること。 | |

音楽 | 視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部の音楽専攻科を卒業していること。 | |

理容 | イ 理容師又は美容師の資格を有し、かつ、聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部の理容科の専攻科を卒業したこと。 | |

ロ 理容師又は美容師の資格を有し、かつ、四年以上理容に関する実地の経験を有すること。 | ||

特殊技芸 | イ 聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部の特殊技芸に相当する課程の専攻科において二年以上の課程を修了したこと。 | |

ロ 教科に関し十年以上実地の経験を有すること。 |

8 第二十五条第一項第七号に掲げる者であって、同号の単位を修得した者が、人物、実務及び身体の各項目について、第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たした場合は、検定合格とし、当該新教育領域を追加して定める。

(平二教委規則一六・平六教委規則一九・平一〇教委規則一二・平一七教委規則二・平一九教委規則四〇・平二一教委規則七・一部改正)

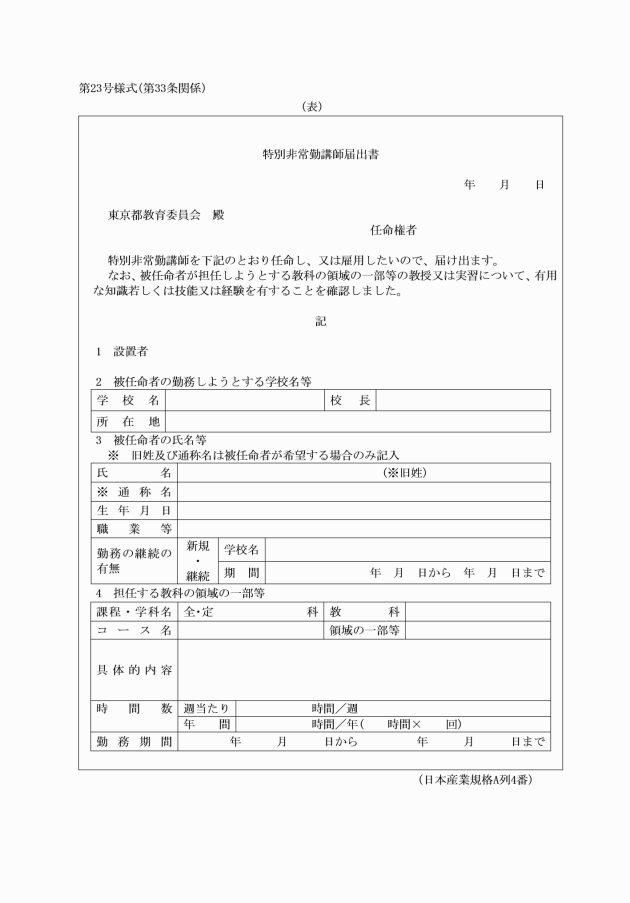

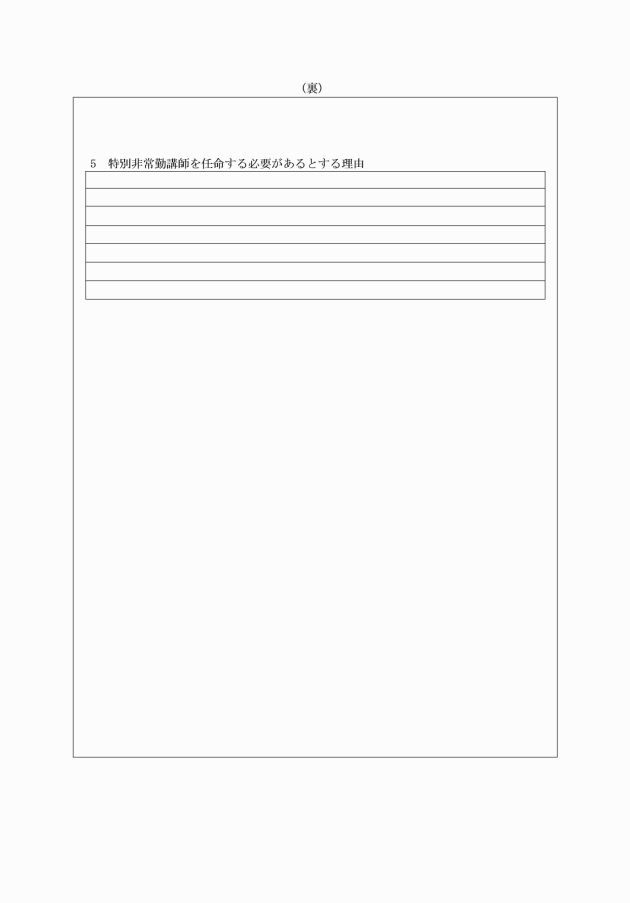

第四章 特別非常勤講師

(通則)

第三十一条 免許法第三条の二に定める免許状を有しない非常勤講師(以下「特別非常勤講師」という。)の届出に関する事項は、この章に定めるところによる。

(平一〇教委規則四三・一部改正)

(任命権者)

第三十二条 東京都内に所在する学校において特別非常勤講師を任命し、又は雇用しようとする者(以下「任命権者」という。)は、教育委員会に届け出なければならない。

(平二教委規則一六・平一〇教委規則四三・一部改正)

(令三教委規則一二・全改)

(任命権者による確認)

第三十四条 任命権者は、第三十二条の届出を行うときは、被任命者が担任しようとする教科の領域の一部等の教授又は実習について、有用な知識若しくは技能又は経験を有することを確認しなければならない。

2 教育委員会は、任命権者に対し、前項の確認内容に係る資料のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(令三教委規則一二・全改)

第三十五条 削除

(平一〇教委規則四三)

(有効期間等)

第三十六条 特別非常勤講師の勤務期間は、一年以内とし、届出書に記載の学校において、当該届出書に記載の被任命者に限り有効とする。

(平二教委規則一六・平六教委規則一九・平一〇教委規則四三・令三教委規則一二・一部改正)

第三十七条及び第三十八条 削除

(平一〇教委規則四三)

第五章 雑則

(旧令による教員免許状記載科目の相当教科)

第三十九条 免許法施行法第一条第一項に規定する旧令による免許状に記載された教科に相当する免許法第四条第五項各号に掲げる教科については、別表第九の規定を例とする。

(平一七教委規則二・平二八教委規則四九・一部改正)

(免許法施行法第二条の規定による免許状の教科)

第四十条 免許法施行法第二条第一項の表に基づく検定により授与される免許状の教科については、教育職員免許法施行法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十七号)第二条の基準を例とする。

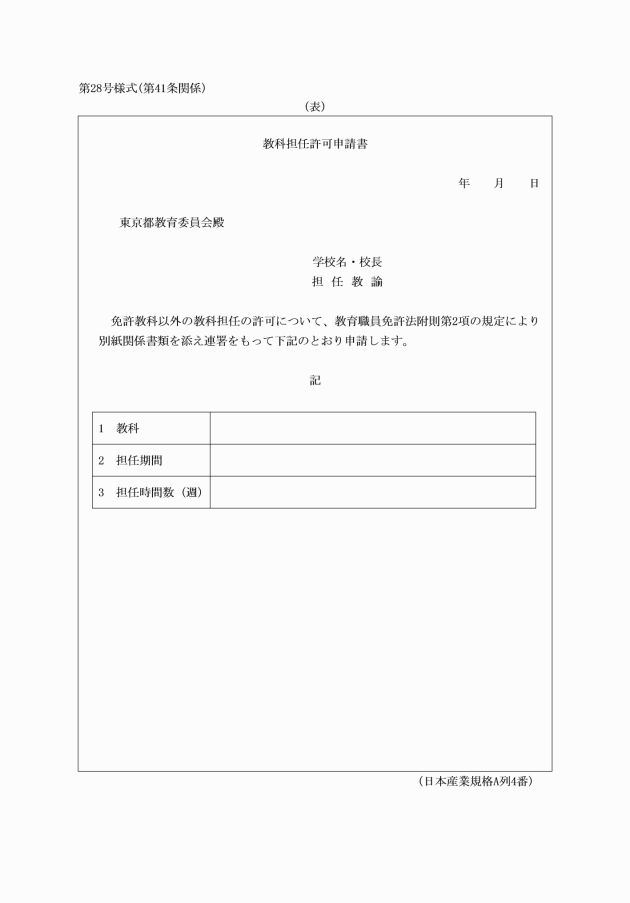

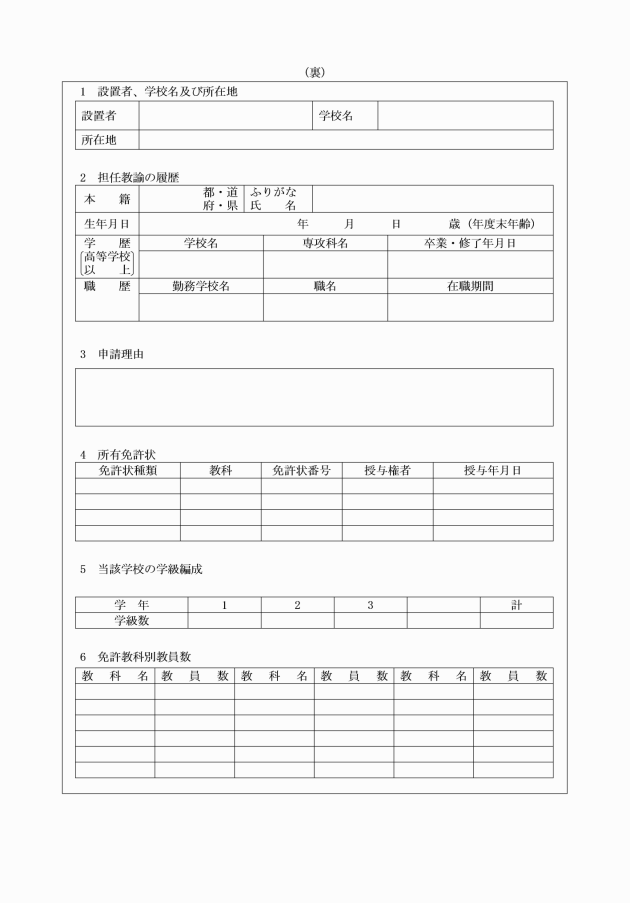

(免許教科以外の教科担任許可)

第四十一条 免許法附則第二項の規定により、有する免許状に係る教科以外の教科の担任許可を申請する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

一 教科担任許可申請書(別記第二十八号様式)

二 当該教育職員の有する免許状の写し

三 その他教育委員会が必要と認める書類

2 前項の申請は、学校の長及び有する免許状に係る教科以外の教科を担任しようとする教育職員がこれを行わなければならない。

(平一〇教委規則一二・平一三教委規則四〇・令三教委規則一二・一部改正)

(免許状の返納)

第四十二条 免許状が失効した者が、免許法第十条第二項(同法第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により返納すべき免許状を紛失したときは、その理由を示した書類を提出しなければならない。

(平一四教委規則五九・全改)

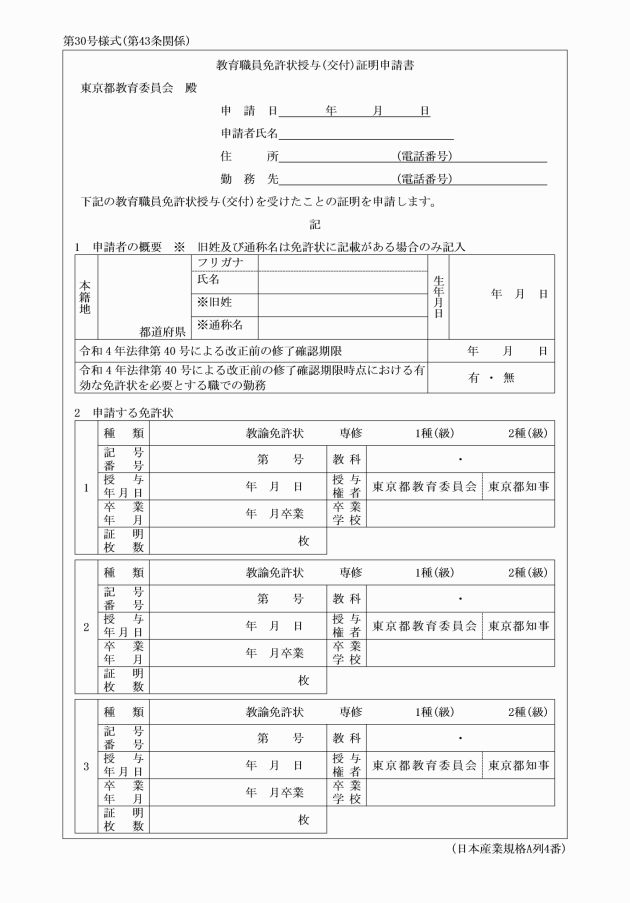

(免許状の授与又は交付の証明)

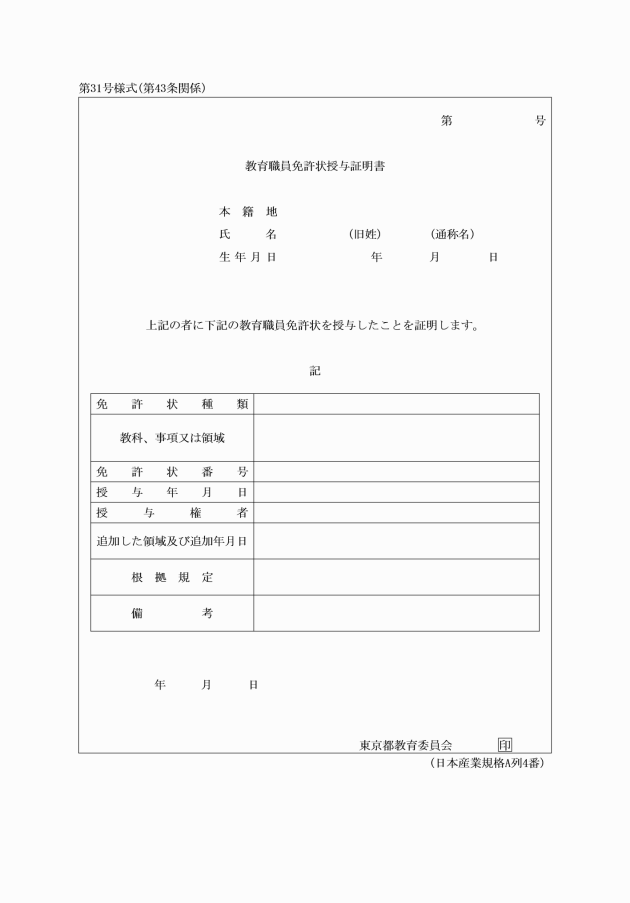

第四十三条 免許状の授与又は交付の証明を申請する者は、教育職員免許状授与(交付)証明申請書(別記第三十号様式)を提出しなければならない。

2 教育職員免許状授与(交付)証明申請書に係る証明書は、別記第三十一号様式による。

(平一〇教委規則一二・平一四教委規則五九・一部改正)

(免許状取得の指導)

第四十四条 免許状を取得しようとする者は、教育委員会に対し、単位の修得方法その他について、助言及び指導を求めることができる。

2 教育委員会は、免許法別表第三備考第八号の規定に基づき、相当学校の教諭の一種免許状を取得しようとする者に対し、必要な助言及び指導を行う。

(平一四教委規則五九・平一七教委規則二・一部改正)

(書類の保存)

第四十五条 教育委員会は、次に掲げる書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を保存しなければならない。

一 教育職員免許状原簿

二 免許状の授与、教育職員検定、新教育領域の追加、免許状の書換え及び再交付に関する書類

三 免許状の失効、取上げ及び審査に関する書類

四 その他教育委員会が必要と認める書類

(平一二教委規則三二・追加、平一五教委規則三八・平二一教委規則七・一部改正)

(委任)

第四十六条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平一二教委規則三二・旧第四十五条繰下)

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成二年四月一日前に、この規則による改正前の教育職員免許状に関する規則(以下「旧規則」という。)第十七条から第二十四条までの規定により単位の修得を開始し、平成六年三月三十一日までに所定の単位を修得した者は、それぞれ旧規則に対応するこの規則による改正後の教育職員免許状に関する規則第二十六条から第二十九条までの規定に基づく別表第一から別表第六までに定める所定の単位を修得したものとみなす。

附則(平成二年教委規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の教育職員免許状に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二条の規定により提出された盲学校、ろう学校又は養護学校教諭の普通免許状の二種免許状に係る授与願については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に改正前の規則第十八条の規定により願い出が提出されている免許状の補正については、なお従前の例による。

4 この規則の施行前に改正前の規則第三十三条の規定により提出された特別非常勤講師に係る許可願については、なお従前の例による。

附則(平成三年教委規則第二八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の教育職員免許状に関する規則別記第一号様式から第五号様式まで、第七号様式、第九号様式から第十一号様式まで及び第三十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成三年教委規則第三七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の教育職員免許状に関する規則別記第一号様式から第三号様式まで、第五号様式、第八号様式、第十四号様式及び第十九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成六年教委規則第一九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第七の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。

2 平成五年度大学一括申請に係る地理歴史又は公民の教科についての高等学校教諭一種免許状の授与年月日は、第二十条ただし書の規定にかかわらず、平成六年四月一日とする。

附則(平成六年教委規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成七年教委規則第四三号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年教委規則第一二号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の教育職員免許状に関する規則別記第一号様式から第三号様式まで、第八号様式、第十三号様式、第十五号様式、第十六号様式、第十八号様式、第十九号様式、第二十三号様式から第二十六号様式まで、第二十八号様式及び第三十号様式による用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一〇年教委規則第四三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の教育職員免許状に関する規則(以下「旧規則」という。)第三十二条の規定による許可を受けている者は、この規則の施行の日に、改正後の教育職員免許状に関する規則(以下「新規則」という。)第三十二条の規定による届出をしたものとみなす。

3 平成十二年三月三十一日までに、旧規則第二十七条及び第二十九条の規定に基づく別表第四及び別表第六に定める所要資格を得た者は、新規則第二十七条及び第二十九条の規定に基づく別表第四及び別表第六に定める所要資格を得たものとみなし、平成十五年三月三十一日までに、旧規則第二十六条及び第二十八条の規定に基づく別表第一から別表第三まで及び別表第五に定めるそれぞれの普通免許状に係る単位数のうち、十単位以上を修得した者は、新規則第二十六条及び第二十八条の規定に基づく別表第一から別表第三まで及び別表第五の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平一二教委規則三二・全改)

4 この規則の施行の際、旧規則別記第八号様式から第十二号様式まで、第十七号様式、第二十三号様式及び第二十四号様式による用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一一年教委規則第四七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年教委規則第五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年教委規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成十五年三月三十一日までに、この規則による改正前の教育職員免許状に関する規則(以下「旧規則」という。)第二十六条第二項及び第三項の規定に基づく別表第二の六及び別表第三に定める所要資格を得た者は、この規則による改正後の教育職員免許状に関する規則第二十六条第二項及び第三項の規定に基づく別表第二の六及び別表第三に定める所要資格を得たものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則別記第一号様式から第三号様式まで、第五号様式、第六号様式、第八号様式、第十六号様式及び第二十三号様式による用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

4 教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成十年東京都教育委員会規則第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成一三年教委規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年教委規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の教育職員免許状に関する規則別記第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一四年教委規則第五九号)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の教育職員免許状に関する規則別記第一号様式から第三号様式まで、第五号様式、第六号様式、第八号様式から第十一号様式まで、第十六号様式、第十八号様式、第十九号様式及び第三十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一五年教委規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年教委規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の教育職員免許状に関する規則別記第一号様式から第三号様式まで、第五号様式、第七号様式、第八号様式及び第十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一九年教委規則第四〇号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年教委規則第一五号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年教委規則第六三号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

附則(平成二一年教委規則第七号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 平成二十一年三月十七日から同月三十一日までに申請を受理した免許状の授与年月日は、第二十条の規定にかかわらず、平成二十一年三月三十一日とする。

3 平成二十五年三月三十一日までに、この規則による改正前の教育職員免許状に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第一 一の項備考五に定める「総合演習」の単位を修得した者は、この規則による改正後の教育職員免許状に関する規則別表第一 一の項備考五に定める「教職実践演習」の単位を修得することを要しない。

4 この規則の施行の際、改正前の規則別記第一号様式から第三号様式まで、第五号様式、第六号様式、第八号様式から第十一号様式まで、第十六号様式及び第三十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二四年教委規則第一二号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

附則(平成二五年教委規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年教委規則第四九号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成三一年教委規則第二号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 平成三十一年三月十七日から同月三十一日までに申請を受理した免許状の授与年月日は、第二十条の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日とする。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の教育職員免許状に関する規則別記第一号様式から第三号様式まで、第五号様式から第六号様式まで、第八号様式、第十八号様式、第十九号様式、第三十号様式、第三十三号様式、第三十三号様式の二及び第三十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和元年教委規則第二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都教育委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和元年教委規則第一七号)

1 この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の教育職員免許状に関する規則別記第一号様式、第六号様式、第八号様式及び第十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和三年教委規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の教育職員免許状に関する規則別記第一号様式、第四号様式、第六号様式、第八号様式、第十号様式、第十三号様式から第十六号様式まで、第十八号様式及び第十九号様式、第二十三号様式、第二十八号様式、第三十号様式、第三十二号様式並びに第三十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和三年教委規則第二九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の教育職員免許状に関する規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和四年教委規則第二号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の教育職員免許状に関する規則別記第一号様式、第六号様式、第八号様式(表)、第十五号様式及び第三十二号様式(表)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和四年教委規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(教育職員免許状の有効期間の更新等に関する規則の廃止)

2 教育職員免許状の有効期間の更新等に関する規則(平成二十一年東京都教育委員会規則第九号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の教育職員免許状に関する規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和四年教委規則第五〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の教育職員免許状に関する規則別記第十八号様式、第十九号様式、第三十号様式及び第三十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和六年教委規則第一号)

1 この規則は、令和十二年四月一日から施行する。ただし、別記第三十一号様式の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(令六教委規則二二・一部改正)

2 令和十二年三月十七日から同月三十一日までに、この規則による改正前の教育職員免許状に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第十条の二の規定に基づく申請を受理した免許状の授与年月日は、第二十条の規定にかかわらず、令和十二年三月三十一日とする。

(令六教委規則二二・一部改正)

3 別記第三十一号様式の改正規定の施行の際、改正前の規則別記第三十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和六年教委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和六年教委規則第二三号)

1 この規則は、令和七年六月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の教育職員免許状に関する規則別記第一号様式、第六号様式、第八号様式及び第十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第一(第二十六条関係)

(平一〇教委規則四三・全改、平一七教委規則二・平二一教委規則七・平二八教委規則四九・平三一教委規則二・令四教委規則二・令四教委規則四六・令四教委規則五〇・一部改正)

一 幼稚園教諭一種免許状の単位修得基準

在職年数 | 科目区分一 | 科目区分二 | 科目区分三 | 科目区分四 | 科目区分五 | 科目区分六 | 最低修得単位数 |

五 | 四 | 一 | 四 | 一四 | 一 | 六 | 四五 |

六 | 四 | 一 | 三 | 一三 | 一 | 五 | 四〇 |

七 | 三 | 一 | 三 | 一一 | 一 | 五 | 三五 |

八 | 三 |

| 三 | 一一 |

| 四 | 三〇 |

九 | 二 |

| 三 | 一〇 |

| 四 | 二五 |

一〇 | 二 |

| 三 | 八 |

| 三 | 二〇 |

一一 | 一 |

| 二 | 七 |

| 三 | 一五 |

一二 | 一 |

| 二 | 五 |

| 二 | 一〇 |

備考

四 科目区分三において修得すべき科目は、免許法施行規則第二条第一項の表に定める科目(小学校教諭免許状については、免許法施行規則第三条第一項の表、中学校教諭免許状については、免許法施行規則第四条第一項の表、高等学校教諭免許状については、免許法施行規則第五条第一項の表に定める科目)であり、「教育の基礎的理解に関する科目」をいい、同表に定める各科目に含めることが必要な事項(教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想、教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)、幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程並びに特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解)のうち、いずれかの事項とする(別表第一の二から別表第一の七まで、別表第二から別表第四までにおいて同じ。)。

五 科目区分四において修得すべき科目は、免許法施行規則第二条第一項の表に定める科目であり、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」並びに「領域及び保育内容の指導法に関する科目」をいい、同表に定める各科目に含めることが必要な事項(教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)、教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)、幼児理解の理論及び方法、教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法並びに保育内容の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)(以下「保育内容の指導法に関する科目」という。))のうち、いずれかの事項とする(別表第一の二及び別表第二の三において同じ。)。

二 幼稚園教諭二種免許状の単位修得基準

在職年数 | 科目区分一 | 科目区分二 | 科目区分三 | 科目区分四 | 科目区分五 | 最低修得単位数 |

六 | 五 | 二 | 六 | 二〇 | 二 | 四五 |

七 | 四 | 二 | 五 | 一八 | 二 | 四〇 |

八 | 四 | 一 | 五 | 一七 | 一 | 三五 |

九 | 三 | 一 | 四 | 一五 | 一 | 三〇 |

一〇 | 三 | 一 | 四 | 一二 | 一 | 二五 |

一一 | 二 | 一 | 三 | 一〇 | 一 | 二〇 |

一二 | 二 |

| 三 | 九 |

| 一五 |

一三 | 一 |

| 二 | 七 |

| 一〇 |

三 小学校教諭一種免許状の単位修得基準

在職年数 | 科目区分一 | 科目区分二 | 科目区分三 | 科目区分四 | 科目区分五 | 科目区分六 | 最低修得単位数 |

五 | 四 | 一 | 四 | 一五 | 一 | 五 | 四五 |

六 | 四 | 一 | 四 | 一三 | 一 | 五 | 四〇 |

七 | 三 | 一 | 三 | 一二 | 一 | 四 | 三五 |

八 | 三 |

| 三 | 一二 |

| 四 | 三〇 |

九 | 二 |

| 三 | 一〇 |

| 三 | 二五 |

一〇 | 二 |

| 三 | 八 |

| 三 | 二〇 |

一一 | 一 |

| 二 | 七 |

| 二 | 一五 |

一二 | 一 |

| 二 | 五 |

| 二 | 一〇 |

備考

二 科目区分四において修得すべき科目は、免許法施行規則第三条第一項の表に定める科目(中学校教諭免許状については、免許法施行規則第四条第一項の表に定める科目)であり、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」並びに「教科及び教科の指導法に関する科目」をいい、同表に定める各科目に含めることが必要な事項(教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)、道徳の理論及び指導法、特別活動の指導法、総合的な学習の時間の指導法、教育の方法及び技術、情報通信技術を活用した教育の理論及び方法、生徒指導の理論及び方法、教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法、進路指導及びキャリア教育の理論及び方法並びに各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)(以下「各教科の指導法に関する科目」という。))のうち、いずれかの事項とする(別表第一の四から別表第一の六まで、別表第二の四から別表第二の六まで及び別表第四の一から別表第四の三まで同じ。)。

四 小学校教諭二種免許状の単位修得基準

在職年数 | 科目区分一 | 科目区分二 | 科目区分三 | 科目区分四 | 科目区分五 | 科目区分六 | 最低修得単位数 |

六 | 四 | 二 | 五 | 二〇 | 二 | 二 | 四五 |

七 | 四 | 二 | 四 | 一八 | 二 | 二 | 四〇 |

八 | 三 | 一 | 四 | 一七 | 一 | 二 | 三五 |

九 | 三 | 一 | 四 | 一四 | 一 | 二 | 三〇 |

一〇 | 二 | 一 | 三 | 一二 | 一 | 一 | 二五 |

一一 | 二 | 一 | 二 | 一〇 | 一 | 一 | 二〇 |

一二 | 一 |

| 二 | 九 |

| 一 | 一五 |

一三 | 一 |

| 二 | 六 |

| 一 | 一〇 |

五 中学校教諭一種免許状の単位修得基準

在職年数 | 科目区分一 | 科目区分二 | 科目区分三 | 科目区分四 | 科目区分五 | 科目区分六 | 最低修得単位数 |

五 | 一〇 | 一 | 四 | 一〇 | 一 | 四 | 四五 |

六 | 九 | 一 | 三 | 九 | 一 | 四 | 四〇 |

七 | 八 | 一 | 三 | 八 | 一 | 三 | 三五 |

八 | 七 |

| 三 | 八 |

| 三 | 三〇 |

九 | 六 |

| 三 | 七 |

| 三 | 二五 |

一〇 | 五 |

| 三 | 五 |

| 三 | 二〇 |

一一 | 四 |

| 三 | 四 |

| 二 | 一五 |

一二 | 三 |

| 二 | 三 |

| 二 | 一〇 |

備考

六 中学校教諭二種免許状の単位修得基準

在職年数 | 科目区分一 | 科目区分二 | 科目区分三 | 科目区分四 | 科目区分五 | 科目区分六 | 最低修得単位数 |

六 | 一〇 | 二 | 六 | 一一 | 二 | 四 | 四五 |

七 | 九 | 二 | 五 | 一〇 | 二 | 四 | 四〇 |

八 | 八 | 一 | 五 | 一〇 | 一 | 三 | 三五 |

九 | 七 | 一 | 四 | 九 | 一 | 三 | 三〇 |

一〇 | 六 | 一 | 三 | 七 | 一 | 二 | 二五 |

一一 | 五 | 一 | 三 | 五 | 一 | 二 | 二〇 |

一二 | 四 |

| 三 | 五 |

| 一 | 一五 |

一三 | 三 |

| 二 | 四 |

| 一 | 一〇 |

七 高等学校教諭一種免許状の単位修得基準

在職年数 | 科目区分一 | 科目区分二 | 科目区分三 | 科目区分四 | 科目区分五 | 科目区分六 | 最低修得単位数 |

五 | 一〇 | 一 | 四 | 六 | 一 | 八 | 四五 |

六 | 九 | 一 | 四 | 五 | 一 | 七 | 四〇 |

七 | 八 | 一 | 三 | 五 | 一 | 七 | 三五 |

八 | 七 | 一 | 三 | 四 | 一 | 六 | 三〇 |

九 | 六 |

| 三 | 四 |

| 五 | 二五 |

一〇 | 五 |

| 三 | 三 |

| 四 | 二〇 |

一一 | 四 |

| 二 | 三 |

| 四 | 一五 |

一二 | 三 |

| 二 | 二 |

| 三 | 一〇 |

備考

二 科目区分四において修得すべき科目は、免許法施行規則第五条第一項の表に定める科目であり、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」並びに「教科及び教科の指導法に関する科目」をいい、同表に定める各科目に含めることが必要な事項(教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)、特別活動の指導法、総合的な探究の時間の指導法、教育の方法及び技術、情報通信技術を活用した教育の理論及び方法、生徒指導の理論及び方法、教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法、進路指導及びキャリア教育の理論及び方法並びに各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。))のうち、いずれかの事項について修得すべきものとする(別表第二の一、別表第二の二及び別表第二の七、別表第三並びに別表第四の四及び別表第四の五において同じ。)。

別表第二(第二十六条関係)

(平一〇教委規則四三・全改、平一二教委規則三二・平二一教委規則七・平三一教委規則二・一部改正)

一 免許法施行規則第十一条の表備考第二号の適用を受ける者の各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位修得基準

四単位に不足する単位数 | 科目区分二 | 科目区分三 | 科目区分四 | 科目区分五 |

一 | 一 | 四 | 七 | 一 |

二 | 一 | 五 | 七 | 一 |

三 | 一 | 五 | 八 | 一 |

四 | 一 | 五 | 九 | 一 |

二 免許法施行規則第十一条の表備考第二号及び第三号の適用を受ける者の各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位修得基準

四単位に不足する単位数 | 科目区分二 | 科目区分三 | 科目区分四 | 科目区分五 |

一 | 一 | 四 | 七 | 一 |

二 | 一 | 五 | 七 | 一 |

三 | 一 | 五 | 八 | 一 |

四 | 一 | 五 | 九 | 一 |

三 幼稚園教諭一種免許状の単位修得基準

在職年数 | 科目区分一 | 科目区分三 | 科目区分四 | 科目区分六 | 最低修得単位数 |

三 | 二 | 三 | 九 | 六 | 二五 |

四 | 二 | 二 | 八 | 五 | 二〇 |

五 | 一 | 二 | 七 | 三 | 一五 |

六 | 一 | 二 | 五 | 二 | 一〇 |

四 小学校教諭一種免許状の単位修得基準

在職年数 | 科目区分一 | 科目区分三 | 科目区分四 | 科目区分六 | 最低修得単位数 |

三 | 二 | 三 | 一〇 | 五 | 二五 |

四 | 二 | 二 | 九 | 四 | 二〇 |

五 | 一 | 二 | 七 | 三 | 一五 |

六 | 一 | 二 | 五 | 二 | 一〇 |

五 中学校教諭一種免許状の単位修得基準

在職年数 | 科目区分一 | 科目区分三 | 科目区分四 | 科目区分六 | 最低修得単位数 |

三 | 六 | 三 | 七 | 四 | 二五 |

四 | 五 | 二 | 六 | 三 | 二〇 |

五 | 四 | 二 | 五 | 三 | 一五 |

六 | 三 | 二 | 三 | 二 | 一〇 |

六 免許法施行規則第十一条の表備考第四号の適用を受ける者の単位修得基準

在職年数 | 科目区分一 | 科目区分三 | 科目区分四 | 科目区分六 | 最低修得単位数 |

三 | 六 | 三 | 七 | 四 | 二五 |

四 | 五 | 二 | 六 | 三 | 二〇 |

五 | 四 | 二 | 五 | 三 | 一五 |

六 | 三 | 二 | 三 | 二 | 一〇 |

七 高等学校教諭一種免許状の単位修得基準

在職年数 | 科目区分一 | 科目区分三 | 科目区分四 | 科目区分六 | 最低修得単位数 |

三 | 五 | 三 | 四 | 八 | 二五 |

四 | 四 | 三 | 三 | 六 | 二〇 |

五 | 四 | 二 | 三 | 五 | 一五 |

六 | 三 | 二 | 二 | 三 | 一〇 |

別表第三(第二十六条関係)

(平一二教委規則三二・全改、平一四教委規則二・平一七教委規則二・平二五教委規則三二・平三一教委規則二・一部改正)

一 昭和二十九年改正法附則第八項の規定により上級免許状の授与を受けようとする者の単位修得基準

在職年数 | 科目区分一 | 科目区分三 | 科目区分四 | 科目区分六 | 最低修得単位数 |

一〇 | 二〇 | 一〇 | 一四 | 一六 | 九〇 |

一一 | 一九 | 一〇 | 一三 | 一六 | 八五 |

一二 | 一八 | 九 | 一二 | 一五 | 八〇 |

一三 | 一七 | 八 | 一一 | 一四 | 七五 |

一四 | 一五 | 八 | 一一 | 一三 | 七〇 |

一五 | 一四 | 七 | 一〇 | 一二 | 六五 |

一六 | 一三 | 七 | 九 | 一一 | 六〇 |

一七 | 一二 | 六 | 八 | 一〇 | 五五 |

一八 | 一一 | 六 | 七 | 九 | 五〇 |

一九 | 一〇 | 五 | 七 | 八 | 四五 |

二〇 | 八 | 四 | 六 | 七 | 四〇 |

二一 | 七 | 四 | 五 | 六 | 三五 |

二二 | 六 | 三 | 四 | 五 | 三〇 |

二三 | 五 | 三 | 三 | 四 | 二五 |

二四 | 四 | 二 | 三 | 四 | 二〇 |

二五 | 三 | 二 | 二 | 三 | 一五 |

二六 | 三 | 二 | 二 | 三 | 一〇 |

二 免許法施行規則附則第三十八項及び第三十九項の適用を受ける者のうち、三年制の看護師養成施設を卒業した者の単位修得基準

在職年数 | 科目区分一 | 科目区分三 | 科目区分四 | 科目区分六 | 最低修得単位数 |

四 | 一〇 | 五 | 七 | 八 | 四五 |

五 | 九 | 五 | 六 | 八 | 四〇 |

六 | 八 | 四 | 五 | 七 | 三五 |

七 | 七 | 四 | 五 | 六 | 三〇 |

八 | 六 | 三 | 四 | 五 | 二五 |

九 | 五 | 三 | 三 | 四 | 二〇 |

一〇 | 四 | 二 | 三 | 四 | 一五 |

一一 | 三 | 二 | 二 | 三 | 一〇 |

三 免許法施行規則附則第三十八項及び第三十九項の適用を受ける者のうち、二年制の看護師養成施設を卒業した者の単位修得基準

在職年数 | 科目区分一 | 科目区分三 | 科目区分四 | 科目区分六 | 最低修得単位数 |

六 | 一三 | 六 | 一〇 | 一一 | 六〇 |

七 | 一二 | 六 | 九 | 一〇 | 五五 |

八 | 一一 | 五 | 九 | 九 | 五〇 |

九 | 一〇 | 五 | 八 | 八 | 四五 |

一〇 | 九 | 四 | 七 | 八 | 四〇 |

一一 | 八 | 四 | 六 | 七 | 三五 |

一二 | 七 | 四 | 五 | 六 | 三〇 |

一三 | 六 | 三 | 四 | 六 | 二五 |

一四 | 五 | 三 | 三 | 五 | 二〇 |

一五 | 四 | 二 | 三 | 四 | 一五 |

一六 | 三 | 二 | 二 | 三 | 一〇 |

別表第四(第二十七条関係)

(平一〇教委規則四三・全改、平一四教委規則五九・平一七教委規則二・平二一教委規則七・平三一教委規則二・一部改正)

一 中学校教諭一種免許状の単位修得基準

在職年数 | 科目区分一 | 科目区分三 | 科目区分四 | 最低修得単位数 |

三 | 一〇 | 二 | 三 | 一五 |

四 | 五 | 二 | 三 | 一〇 |

二 中学校教諭二種免許状の単位修得基準

在職年数 | 科目区分一 | 科目区分二 | 科目区分三 | 科目区分四 | 科目区分五 | 最低修得単位数 |

六 | 一〇 | 一 | 三 | 五 | 一 | 二〇 |

七 | 八 |

| 三 | 四 |

| 一五 |

八 | 五 |

| 二 | 三 |

| 一〇 |

三 免許法別表第五備考第四号の適用を受ける者の単位修得基準

在職年数 | 科目区分一 | 科目区分三 | 科目区分四 | 最低修得単位数 |

六 | 五 | 二 | 三 | 一〇 |

四 高等学校教諭一種免許状の単位修得基準

在職年数 | 科目区分一 | 科目区分三 | 科目区分四 | 最低修得単位数 |

三 | 五 | 二 | 三 | 一〇 |

五 免許法附則第九項適用者の単位修得基準

在職年数 | 科目区分一 | 科目区分三 | 科目区分四 | 最低修得単位数 |

三 | 五 | 二 | 三 | 一〇 |

備考

一 免許法附則第九項の表ハの項の規定の適用を受ける者の在職年数については、「三」を「六」と読み替えるものとする。

二 看護実習又は家庭実習の科目区分一の単位は、免許法施行規則第五条の表備考第一号に掲げる免許教科の種類に応じ、それぞれ定める教科に関する専門的事項に関する科目の四分の一以上の科目にわたり、それぞれ最低一単位以上を修得するものとする。

三 農業実習、工業実習、商業実習、水産実習又は商船実習の科目区分一の単位は、取得しようとする免許状の教科に応じ、農業、工業、商業、水産又は商船の関係科目四単位及び職業指導一単位とする。

別表第五(第二十八条関係)

(平一〇教委規則四三・全改、平一七教委規則二・平三一教委規則二・令四教委規則五〇・一部改正)

一 養護教諭一種免許状の単位修得基準

在職年数 | 科目区分一 | 科目区分三 | 科目区分四 | 科目区分六 | 最低修得単位数 |

三 | 八 | 二 | 四 | 二 | 二〇 |

四 | 七 | 二 | 三 | 二 | 一五 |

五 | 五 | 一 | 二 | 二 | 一〇 |

備考

一 科目区分一において修得すべき科目は、免許法施行規則第九条の表に定める科目であり、「養護に関する科目」をいい、同科目の単位の修得方法は、同表備考第一号に定める修得方法を例とする(以下この表において同じ。)。

二 科目区分三において修得すべき科目は、免許法施行規則第九条の表に定める科目であり、「教育の基礎的理解に関する科目」をいい、同表に定める各科目に含めることが必要な事項(教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想、教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)、幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程並びに特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解)のうち、いずれかの事項とする(以下この表において同じ。)。

三 科目区分四において修得すべき科目は、免許法施行規則第九条の表に定める科目であり、「教育の基礎的理解に関する科目」及び「道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目」をいい、同表に定める各科目に含めることが必要な事項(教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)、道徳、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間並びに特別活動に関する内容、教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)、生徒指導の理論及び方法並びに教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法)のうち、いずれかの事項とする(以下この表において同じ。)。

四 科目区分六で修得すべき科目は、免許法施行規則第九条の表に定める科目であり、「大学が独自に設定する科目」とし、同科目の単位の修得方法は、同表備考第六号に定める修得方法を例とする(以下この表において同じ。)。

二 免許法別表第六備考第一号又は免許法施行規則第十二条及び第十七条第一項の表備考適用者の単位修得基準

在職年数 | 科目区分一 | 科目区分三 | 科目区分四 | 科目区分六 | 最低修得単位数 |

一 | 四 | 一 | 二 | (二) | 一〇 |

備考 ( )内に表示された修得単位数は、免許法施行規則第十二条及び第十七条第一項の表の備考の適用を受ける者の修得単位数をいう。

三 養護教諭二種免許状の単位修得基準

在職年数 | 科目区分一 | 科目区分三 | 科目区分四 | 科目区分六 | 最低修得単位数 |

六 | 一四 | 三 | 五 | 二 | 三〇 |

七 | 一二 | 三 | 四 | 二 | 二五 |

八 | 一〇 | 三 | 四 | 二 | 二〇 |

九 | 七 | 二 | 三 | 一 | 一五 |

一〇 | 五 | 二 | 二 | 一 | 一〇 |

四 免許法別表第六備考第二号、第三号及び第四号又は昭和二十九年改正法附則第十八項の規定による者の単位修得基準

在職年数 | 科目区分一 | 科目区分三 | 科目区分四 | 最低修得単位数 |

一(三) | 四 | 一 | 二 | 一〇 |

備考 ( )内に表示された在職年数は、昭和二十九年改正法附則第十八項の適用を受ける者の在職年数をいう。

別表第六(第二十八条の二関係)

(平一七教委規則二・追加、平三一教委規則二・令四教委規則五〇・一部改正)

一 栄養教諭一種免許状の単位修得基準

在職年数 | 教育内容に係る科目 | 科目区分一 | 科目区分三 | 科目区分四 | 最低修得単位数 |

三 | 三二 | 二 | 二 | 四 | 四〇 |

四 | 二七 | 二 | 二 | 四 | 三五 |

五 | 二三 | 二 | 二 | 三 | 三〇 |

六 | 一八 | 二 | 二 | 三 | 二五 |

七 | 一五 | 一 | 二 | 二 | 二〇 |

八 | 一〇 | 一 | 二 | 二 | 一五 |

九 | 六 | 一 | 一 | 二 | 一〇 |

備考

一 教育内容に係る科目とは、管理栄養士学校指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第二号)別表第一に掲げる教育内容に係る科目をいい、同表に定める教育内容のうち、いずれかの教育内容について修得すべきものとする(以下この表において同じ。)。

二 科目区分一において修得すべき科目は、免許法施行規則第十条の表に定める科目であり、「栄養に係る教育に関する科目」をいい、同科目の単位の修得方法は、同表備考第一号に定める修得方法を例とする(以下この表において同じ。)。

三 科目区分三において修得すべき科目は、免許法施行規則第十条の表に定める科目であり、「教育の基礎的理解に関する科目」をいい、同表に定める各科目に含めることが必要な事項(教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想、教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)、幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程並びに特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解)のうち、いずれかの事項とする(以下この表において同じ。)。

四 科目区分四において修得すべき科目は、免許法施行規則第十条の表に定める科目であり、「教育の基礎的理解に関する科目」及び「道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目」をいい、同表に定める各科目に含めることが必要な事項(教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)、道徳、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間並びに特別活動に関する内容、教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)、生徒指導の理論及び方法並びに教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法)のうち、いずれかの事項とする(以下この表において同じ。)。

二 免許法別表第六の二備考の適用を受ける者の単位修得基準

在職年数 | 教育内容に係る科目 | 科目区分一 | 科目区分三 | 科目区分四 | 最低修得単位数 |

一 |

| 二 | 二 | 四 | 八 |

別表第七(第二十九条関係)

(平一九教委規則四〇・全改、平二一教委規則七・一部改正)

受けようとする免許状の種類 | 特別支援教育に関する科目 | 最低修得単位数 | ||

特別支援学校の教諭 | 一種免許状又は二種免許状 | 第一欄に掲げる科目 | 一(一) | 六(四) |

第二欄に掲げる科目 | 三(二) | |||

第三欄に掲げる科目 | 二(一) | |||

備考

一 第一欄に掲げる科目、第二欄に掲げる科目及び第三欄に掲げる科目とは、それぞれ免許法施行規則第七条第一項の表の第一欄、第二欄及び第三欄に規定する科目とする。

二 ( )に表示された単位数は、昭和二十九年改正法附則第十七項の規定の適用を受ける者の修得すべき単位数をいう。

三 第二欄に掲げる科目の単位は、視覚障害者又は聴覚障害者に関する特別支援教育領域を定める免許状の授与を受けようとする場合にあっては二単位以上、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者に関する教育の領域を定める免許状の授与を受けようとする場合にあっては一単位以上、当該領域に関する科目について修得すべきものとする。

別表第八(第二十九条の二関係)

(平二八教委規則四九・追加、平三一教委規則二・一部改正)

一 幼稚園教諭二種免許状の単位修得基準

在職年数 | 科目区分四 | 最低修得単位数 |

一 | 三 | 三 |

備考 科目区分四において修得すべき科目は、免許法施行規則第二条第一項の表に定める科目であり、「領域及び保育内容の指導法に関する科目」をいい、同表に定める各科目に含めることが必要な事項のうち、「保育内容の指導法に関する科目」とする。

二 小学校教諭二種免許状の単位修得基準(有することを必要とする学校の免許状が幼稚園教諭普通免許状の場合)

在職年数 | 科目区分四 | 最低修得単位数 |

一 | 十 | 十 |

二 | 七 | 七 |

備考

一 科目区分四において修得すべき科目は、免許法施行規則第三条第一項の表に定める科目(中学校教諭免許状については、免許法施行規則第四条第一項の表に定める科目)であり、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」及び「教科及び教科の指導法に関する科目」をいい、同表に定める各科目に含めることが必要な事項のうち、道徳の理論及び指導法、生徒指導の理論及び方法、教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法、進路指導及びキャリア教育の理論及び方法並びに各教科の指導法に関する科目とする(別表第八の五において同じ。)。

二 各教科の指導法に関する科目の単位は、在職年数が一年にあっては五以上の教科の指導法に関する科目及びこれらのうち二以上について二単位以上を修得することにより合計七単位以上又は四以上の教科の指導法に関する科目及びこれらのうち三以上について二単位以上を修得することにより合計七単位以上、在職年数が二年にあっては四以上の教科の指導法に関する科目及びこれらのうち一以上について二単位以上を修得することにより合計五単位以上、三以上の教科の指導法に関する科目及びこれらのうち二以上について二単位以上を修得することにより合計五単位以上又は五以上の教科の指導法に関する科目についてそれぞれ一単位以上を修得することにより合計五単位以上を修得するものとする(別表第八の三において同じ。)。

三 道徳の理論及び指導法の単位は、一単位以上を修得するものとする(別表第八の五において同じ。)。

三 小学校教諭二種免許状の単位修得基準(有することを必要とする学校の免許状が中学校教諭普通免許状の場合)

在職年数 | 科目区分四 | 最低修得単位数 |

一 | 九 | 九 |

二 | 六 | 六 |

備考 科目区分四において修得すべき科目は、免許法施行規則第三条第一項の表に定める科目(中学校教諭免許状については、免許法施行規則第四条第一項の表、高等学校教諭免許状については、免許法施行規則第五条第一項の表に定める科目)であり、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」及び「教科及び教科の指導法に関する科目」をいい、同表に定める各科目に含めることが必要な事項のうち、生徒指導の理論及び方法、教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法、進路指導及びキャリア教育の理論及び方法並びに各教科の指導法に関する科目とする(別表第八の四及び別表第八の六において同じ。)。

四 中学校教諭二種免許状の単位修得基準(有することを必要とする学校の免許状が小学校教諭普通免許状の場合)

在職年数 | 科目区分一 | 科目区分四 | 最低修得単位数 |

一 | 七 | 四 | 十一 |

二 | 五 | 三 | 八 |

三 | 五 | 二 | 七 |

備考

一 科目区分一において修得すべき科目は、免許法施行規則第四条第一項の表に定める科目であり、「教科及び教科の指導法に関する科目」をいい、同表に定める各科目に必要な事項のうち、同表備考第一号に定める「教科に関する専門的事項に関する科目」とする。同科目の単位の修得方法については、免許法施行規則第十八条の二の表備考第一号の修得方法を例とする。

二 各教科の指導法に関する科目の単位は、在職年数が一年にあっては二単位以上、在職年数が二年又は三年にあっては一単位以上を修得するものとする。

三 生徒指導の理論及び方法、教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法並びに進路指導及びキャリア教育の理論及び方法の単位は、在職年数が一年又は二年にあっては二単位以上、在職年数が三年にあっては一単位以上を修得するものとする。

五 中学校教諭二種免許状の単位修得基準(有することを必要とする学校の免許状が高等学校教諭普通免許状の場合)

在職年数 | 科目区分四 | 科目区分六 | 最低修得単位数 |

一 | 三 | 三 | 六 |

二 | 三 | 二 | 五 |

備考

一 各教科の指導法に関する科目の単位は、一単位以上を修得するものとする(別表第八の六において同じ。)。

二 道徳の理論及び指導法、生徒指導の理論及び方法、教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法並びに進路指導及びキャリア教育の理論及び方法の単位は、一単位以上を修得するものとする。

三 科目区分六において修得すべき科目は、免許法施行規則第四条第一項の表に定める科目(高等学校教諭免許状においては、免許法施行規則第五条第一項の表に定める科目)であり、「大学が独自に設定する科目」をいい、同科目の単位の修得方法は、免許法施行規則第十八条の二の表備考第三号の修得方法を例とする(別表第八の六において同じ。)。

六 高等学校教諭一種免許状の単位修得基準

在職年数 | 科目区分四 | 科目区分六 | 最低修得単位数 |

一 | 三 | 六 | 九 |

二 | 二 | 四 | 六 |

別表第九(第三十九条関係)

(平六教委規則一九・一部改正、平一七教委規則二・旧別表第七繰下、平二八教委規則四九・旧別表第八繰下)

一

中学校高等女学校の教員免許状の場合 | 中学校の教員免許状の場合 | 高等学校の教員免許状の場合 |

国民科修身 | 社会 | 地理歴史及び公民 |

修身 | 社会 | 地理歴史及び公民 |

公民科 | 社会 | 地理歴史及び公民 |

教育 | 社会 | 地理歴史及び公民 |

国民科国語 | 国語 | 国語 |

国語漢文 | 国語 | 国語 |

国語漢文の内国語 | 国語 | 国語 |

国語漢文の内漢文 | 国語 | 国語 |

国語漢文の内習字 | 国語 | 書道 |

習字 | 国語 | 書道 |

国民科歴史 | 社会 | 地理歴史及び公民 |

歴史 | 社会 | 地理歴史及び公民 |

歴史の内日本史東洋史 | 社会 | 地理歴史及び公民 |

歴史の内西洋史 | 社会 | 地理歴史及び公民 |

国民科地理 | 社会 | 地理歴史及び公民 |

地理 | 社会 | 地理歴史及び公民 |

外国語科の内英語 | 外国語(英語) | 外国語(英語) |

外国語科の内独語 | 外国語(ドイツ語) | 外国語(ドイツ語) |

外国語科の内仏語 | 外国語(フランス語) | 外国語(フランス語) |

外国語科の内支那語 | 外国語(中国語) | 外国語(中国語) |

理数科数学 | 数学 | 数学 |

数学 | 数学 | 数学 |

算術 | 数学 | 数学 |

代数 | 数学 | 数学 |

幾何 | 数学 | 数学 |

三角法 | 数学 | 数学 |

理数科物象 | 理科 | 理科 |

理数科生物 | 理科 | 理科 |

理科 | 理科 | 理科 |

物理 | 理科 | 理科 |

化学 | 理科 | 理科 |

鉱物 | 理科 | 理科 |

生理及び衛生 | 理科又は保健 | 理科又は保健 |

家政科家政 | 家庭 | 家庭 |

家政科育児 | 家庭又は保健 | 家庭又は保健 |

家政科保健 | 家庭又は保健 | 家庭又は保健 |

家事 | 家庭又は保健 | 家庭又は保健 |

家政科被服 | 家庭 | 家庭 |

裁縫 | 家庭 | 家庭 |

芸能科図画 | 美術 | 美術 |

図画 | 美術 | 美術 |

図画の内日本画用器画 | 美術又は職業 | 美術又は工業 |

図画の内西洋画用器画 | 美術又は職業 | 美術又は工業 |

芸能科工作 | 美術 | 工芸 |

作業科 | 美術 | 工芸 |

手工 | 美術 | 工芸 |

手芸 | 美術 | 工芸 |

手芸の内刺繍 | 美術 | 工芸 |

手芸の内造花 | 美術 | 工芸 |

手芸の内編物 | 美術 | 工芸 |

手芸の内染色 | 美術 | 工芸 |

手芸の内機織 | 美術 | 工芸 |

実業科 | 職業 | 農業、工業又は商業のうち一教科 |

実業 | 職業 | 農業、工業又は商業のうち一教科 |

農業 | 職業 | 農業 |

工業 | 職業 | 工業 |

商業簿記 | 職業 | 商業 |

芸能科音楽 | 音楽 | 音楽 |

音楽 | 音楽 | 音楽 |

体練科体練 | 保健体育 | 保健体育 |

体操 | 保健体育 | 保健体育 |

芸能科書道 | 国語 | 書道 |

植物 | 理科 | 理科 |

動物 | 理科 | 理科 |

博物 | 理科 | 理科 |

測量 | 職業又は数学 | 工業又は数学 |

園芸 | 職業 | 農業 |

法制及び経済 | 社会 | 地理歴史及び公民 |

二

上欄 | 下欄 | |

実業学校の教員免許状の場合 | 中学校の教員免許状の場合 | 高等学校の教員免許状の場合 |

機械 | 職業 | 工業 |

採鉱 | 職業 | 工業 |

紡績 | 職業 | 工業 |

木材加工 | 職業 | 工業 |

電気 | 職業 | 工業 |

冶金 | 職業 | 工業 |

色染 | 工業又は美術 | 工業又は工芸 |

金属工業 | 職業 | 工業 |

土木 | 職業 | 工業 |

応用化学 | 職業 | 工業 |

図案 | 美術 | 美術 |

建築 | 職業 | 工業 |

窯業 | 職業 | 工業 |

印刷工業 | 職業 | 工業 |

耕種 | 職業 | 農業 |

農業経済 | 職業 | 農業 |

蚕業 | 職業 | 農業 |

林業 | 職業 | 農業 |

畜産 | 職業 | 農業 |

獣医 | 職業 | 農業 |

農芸科学 | 職業 | 農業 |

商事要項 | 外国語(英語) | 外国語(英語) |

簿記 | 職業 | 商業 |

支那語 | 外国語(中国語) | 外国語(中国語) |

商業算術 | 数学 | 数学 |

商品 | 職業 | 商業 |

漁撈 | 職業 | 水産 |

製造 | 職業 | 水産 |

養殖 | 職業 | 水産 |

鍛工実習 | 職業実習 | 工業実習 |

電気工作実習 | 職業実習 | 工業実習 |

塗工実習 | 職業実習 | 工業実習 |

分析実習 | 職業実習 | 工業実習 |

色染実習 | 職業実習 | 工業実習 |

鍛金実習 | 職業実習 | 工業実習 |

鋳工実習 | 職業実習 | 工業実習 |

電気取扱実習 | 職業実習 | 工業実習 |

測量実習 | 職業実習 | 工業実習 |

窯業実習 | 職業実習 | 工業実習 |

紡績実習 | 職業実習 | 工業実習 |

挽物実習 | 職業実習 | 工業実習 |

髪添実習 | 職業実習 | 工業実習 |

機械製図実習 | 職業実習 | 工業実習 |

採鉱実習 | 職業実習 | 工業実習 |

木型実習 | 職業実習 | 工業実習 |

建築製図実習 | 職業実習 | 工業実習 |

鍍金実習 | 職業実習 | 工業実習 |

製版実習 | 職業実習 | 工業実習 |

彫金実習 | 職業実習 | 工業実習 |

抽金実習 | 職業実習 | 工業実習 |

機械仕上実習 | 職業実習 | 工業実習 |

造船実習 | 職業実習 | 工業実習 |

大工実習 | 職業実習 | 工業実習 |

冶金実習 | 職業実習 | 工業実習 |

織物実習 | 職業実習 | 工業実習 |

印刷実習 | 職業実習 | 工業実習 |

鋳金実習 | 職業実習 | 工業実習 |

木地実習 | 職業実習 | 工業実習 |

彫塑実習 | 職業実習 | 工業実習 |

蚕業実習 | 職業実習 | 農業実習 |

林業実習 | 職業実習 | 農業実習 |

蹄鉄実習 | 職業実習 | 農業実習 |

農場実習 | 職業実習 | 農業実習 |

珠算 | 職業実習 | 商業実習 |

商業実践 | 職業実習 | 商業実習 |

タイプライティング | 職業実習 | 商業実習 |

漁撈実習 | 職業実習 | 水産実習 |

製造実習 | 職業実習 | 水産実習 |

養殖実習 | 職業実習 | 水産実習 |

三

上欄 | 下欄 | |

高等学校高等科教員免許状の場合 | 中学校の教員免許状の場合 | 高等学校の教員免許状の場合 |

修身 | 社会 | 地理歴史及び公民 |

国語 | 国語 | 国語 |

漢文 | 国語 | 国語 |

英語 | 外国語(英語) | 外国語(英語) |

仏語 | 外国語(フランス語) | 外国語(フランス語) |

独語 | 外国語(ドイツ語) | 外国語(ドイツ語) |

日本史及東洋史 | 社会 | 地理歴史及び公民 |

西洋史 | 社会 | 地理歴史及び公民 |

地理 | 社会 | 地理歴史及び公民 |

哲学概論 | 社会 | 地理歴史及び公民 |

心理及論理 | 社会 | 地理歴史及び公民 |

法制及経済 | 社会 | 地理歴史及び公民 |

数学 | 数学 | 数学 |

物理 | 理科 | 理科 |

化学 | 理科 | 理科 |

植物 | 理科 | 理科 |

動物 | 理科 | 理科 |

地質及鉱物 | 理科 | 理科 |

図画 | 職業又は美術 | 工業又は美術 |

四

上欄 | 下欄 | |

高等女学校高等科及び専攻科の教員免許状の場合 | 中学校の教員免許状の場合 | 高等学校の教員免許状の場合 |

家政科家政 | 家庭 | 家庭 |

家政科育児及保健 | 家庭又は保健 | 家庭又は保健 |

家事 | 家庭又は保健 | 家庭又は保健 |

家事の内衣服食物住居及家庭経済 | 家庭又は保健 | 家庭又は保健 |

家政科被服 | 家庭 | 家庭 |

家事の内育児看護家庭衛生及生理 | 家庭又は保健 | 家庭又は保健 |

裁縫 | 家庭 | 家庭 |

裁縫の内和服裁縫 | 家庭 | 家庭 |

裁縫の内洋服裁縫 | 家庭 | 家庭 |

別記

(令3教委規則29・全改、令4教委規則2・令4教委規則46・令6教委規則23・一部改正)

第一号様式の二から第三号様式まで 削除

(平三一教委規則二)

(令3教委規則12・全改)

第五号様式及び第五号様式の二 削除

(平三一教委規則二)

(令3教委規則29・全改、令4教委規則2・令4教委規則46・令6教委規則23・一部改正)

第7号様式 削除

(平21教委規則7)

(令3教委規則29・全改、令4教委規則2・令4教委規則46・令6教委規則23・一部改正)

(令3教委規則29・全改)

(平21教委規則7・全改、令元教委規則2・令3教委規則12・令3教委規則29・令4教委規則46・一部改正)

(令3教委規則29・全改)

第12号様式 削除

(平10教委規則43)

(平10教委規則12・令3教委規則12・一部改正)

(平3教委規則37・全改、平17教委規則2・令3教委規則12・一部改正)

(令4教委規則2・全改)

(平21教委規則7・全改、令元教委規則2・令元教委規則17・令3教委規則12・令6教委規則23・一部改正)

第17号様式 削除

(平21教委規則7)

(令3教委規則29・全改、令4教委規則50・一部改正)

(令4教委規則50・全改)

(平21教委規則7・全改、令元教委規則2・令3教委規則29・一部改正)

第21号様式及び第22号様式 削除

(平21教委規則7)

(平13教委規則40・全改、令元教委規則2・令3教委規則12・令3教委規則29・一部改正)

第24号様式から第26号様式まで 削除

(令3教委規則12)

第27号様式 削除

(平13教委規則40)

(令3教委規則12・全改)

(令4教委規則50・全改)

(平21教委規則7・全改、令元教委規則2・令3教委規則29・令4教委規則50・令6教委規則1・一部改正)

(平21教委規則7・追加、令元教委規則2・令3教委規則12・令3教委規則29・令4教委規則2・令4教委規則46・一部改正)

(令3教委規則29・全改)

(令3教委規則29・全改)

(平25教委規則32・追加、平31教委規則2・令元教委規則2・一部改正)

(令3教委規則12・全改)