○東京消防庁消防章

昭和二六年一〇月六日

消防庁告示第二二号

東京消防庁の使用する消防章を次のように定めた。

消防章

参考

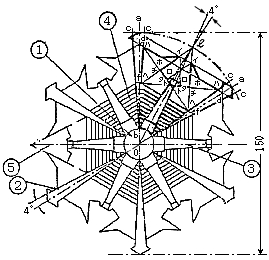

一 製図法(標準寸法 百五十ミリメートル)

① 日章

o点を中心に半径十ミリメートルの円形

② 水柱

o点を中心に半径七十五ミリメートルの円(消防章の外周という。)を描き、これを六等分する基点aを外周上に求め、o点を結び、(この直線を水柱の中心線という。)日章の外周との交点(b点とする。)を求める。b点を基点とし、水柱の中心線をはさんで、それぞれ角度四度の直線を引き、消防章外周との二つの交点をc点とする。a点を基点とし、消防章直径の約十九分の一の長さを水柱の中心線上にとり、その点をd点とする。

隣接するa点を結ぶ二つの直線と隣接するd点を通る二つの直線とよりなる(d点を結ぶ直線と、c点とb点を結ぶ直線の交点をハ点とする。)菱形を水柱の先端とする。但し、水柱の内側による二つの辺の一部は、描かない。

③ 管そう

水柱と水柱の間を二等分する直線(管そうの中心線という。)を引き、消防章外周との交点(e点とする。)を求め、e点を基点として、管そうの中心線をはさんで角度四度の直線を日章の外周まで引く。管そうの長さは、消防章半径(o点からe点までの距離)の三分の二とする。

水管結合部は、日章の外周において水柱との間隔がないまで太くし管そうの中心線と四度の角度を保つ。この太い部分は、日章の外周より十重に折つた水管の二重を少し出る範囲にとめる。筒先の部分も同様にして形を整え、その上端は、消防章直径の約十九分の一の長さ(筒先の上端という。)をもつて定める。この両端をロ点とする。

④ 水管

水柱の中心線の長さの二分の一の点(f点とする。)を求め、隣接するf点を結ぶ直線とc点とb点とを結ぶ直線の交点をヘ点とする。隣接するヘ点を結ぶ直線を水管の上端といい、水管の上端と日章の外周との間を十等分する(水管を十重に折たたんだ形)。

⑤ 雪の結晶主体部分

水管の上端を底辺とし、e点を頂点とする二等辺三角形の斜辺と隣接するa点を結んだ直線との交点を各々イ点とする。

水管の上端における両端のヘ点と相対するハ点とを結ぶ直線と相対するヘ点とe点とを結ぶ直線の交点をチ点、同じくイ点とロ点を通る直線(前記ヘ点とe点とを結ぶ直線に近い方)との交点をタ点とする。

相対するハ点を結ぶ直線上にハ点を基点とし、二等辺三角形における等辺の三分の一の長さをホ点にとる。以上のハ点、ホ点、イ点、チ点、タ点及びロ点を直線で結ぶ。筒先の太い部分は、相対するハ点とヘ点とを結ぶ直線が管そうと交わる点(ト点とする。)の上部までとする。

二 構図

雪の結晶の拡大図を基礎として、これに日章を中心に水管、管そう及び筒先から放出する水柱を配して図案化したものである。

三 意義

消防章は、消防の象徴であつて、次の意味を有する。

1 雪の結晶は、水、団結及び純潔の意味をもち職員の性情を表す。

2 水管、管そう及び水柱は、消防の究極の目的である火災にとどめを刺す武器であつて、消防の任務を完遂する機械と水を表す。

3 日章は、消防の在り方を表す。すなわち日輪は、火であるとともに万物を保護し育成する太陽であるところから、消防もその対象は、火であり又都民の太陽であることを意味する。