○難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則

平成二六年一二月二六日

規則第一九四号

難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則を公布する。

難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号。以下「法」という。)の施行に関し、難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号。以下「政令」という。)及び難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、法で使用する用語の例による。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、知事が認めた場合は、この限りでない。

一 省令第十二条第二項及び第三項に規定する指定医の診断書(別記第二号様式)

二 支給認定の申請をしようとする指定難病の患者又は当該患者の保護者(以下「申請者」という。)及び当該患者(当該患者の保護者が申請を行う場合にあっては、当該患者及び当該保護者)と同一の世帯に属する全ての者について記載のある住民票の写し

三 次に掲げる申請者の区分に応じ、当該区分に掲げる者の、申請日の属する年度(申請日の属する月が四月から六月までの場合にあっては前年度とする。以下この号において同じ。)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この号において「区市町村民税」という。)の課税年額を証明する書類

イ 申請者が省令第六条第一号に掲げる区分に該当する場合 当該申請者

ロ 申請者が省令第六条第二号に掲げる区分に該当する場合 当該申請者及び当該申請者に係る支給認定基準世帯員(政令第一条第一項第二号に規定する支給認定基準世帯員をいう。以下同じ。)

ハ 申請者が省令第六条第三号に掲げる区分に該当する場合 当該申請者に係る支給認定基準世帯員(当該支給認定基準世帯員が申請日の属する年度において区市町村民税を課されない者(特別区又は市町村の条例で定めるところにより当該区市町村民税を免除された者を含むものとし、当該区市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合は、当該申請者及び当該申請者に係る支給認定基準世帯員)

五 保険者が知事に所得区分に関する情報を提供することに同意する旨の書類

六 申請者及び当該申請者に係る支給認定基準世帯員が被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいい、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号。以下「中国残留邦人等支援法施行令」という。)第二十二条第二十六号の規定により被保護者とみなされる者を含む。)又は要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいい、中国残留邦人等支援法施行令第二十二条第二十六号の規定により要保護者とみなされる者を含む。)であって、省令第七条、第九条又は第十条に規定する者であることを証明する書類(該当する場合に限る。)

七 政令第一条第一項第五号に規定する公的年金等の収入金額、合計所得金額及び省令第八条に規定する給付の金額を証明する書類(当該申請者が市町村民税世帯非課税者(政令第一条第一項第四号イに規定する市町村民税世帯非課税者をいう。)である場合に限る。)

八 当該申請に係る指定難病の患者が法第七条第一項第二号に規定する者に該当することを証明する書類として知事が別に定めるもの(当該患者が当該規定に該当するとして申請を行う場合に限る。)

九 当該申請に係る指定難病の患者が高額難病治療継続者(政令第一条第一項第二号ロに規定する高額難病治療継続者をいう。以下同じ。)に該当することを証明する書類として知事が別に定めるもの(当該患者が高額難病治療継続者に該当するとして申請を行う場合に限る。)

十 当該申請を行う指定難病の患者に係る医療費算定対象世帯員における他の支給認定を受けた指定難病の患者に係る医療受給者証の写し(当該申請を行う指定難病の患者が当該医療費算定対象世帯員において該当する者がいるとして申請を行う場合に限る。)

十一 当該申請を行う指定難病の患者又は当該患者に係る医療費算定対象世帯員における児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定に係る同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等(以下この号において「医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等」という。)に係る同法第十九条の三第七項に規定する医療受給者証の写し(当該申請を行う患者が、当該申請を行う患者が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等であり、又は当該医療費算定対象世帯員において該当する者がいるとして申請を行う場合に限る。)

3 前項の規定にかかわらず、道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市を含む。以下同じ。)から法第七条第一項の規定により支給認定を受けた指定難病の患者及び当該患者の保護者が、当該支給認定の有効期間が満了する日までに東京都の区域内に住所を有することとなり、かつ、同日までに法第六条第一項の規定により支給認定の申請を行う場合においては、前項各号に掲げる書類(同項第一号、第三号、第五号から第七号まで及び第九号から第十一号までに掲げる書類のうち申請日において当該道府県が行った支給認定の内容から変更がないもの並びに前項第八号に掲げる書類に限る。)に代えて、次に掲げる書類を提出することができる。

一 当該道府県が交付した医療受給者証の写し

二 当該道府県知事が知事に支給認定に関する情報を提供することに同意する旨の書類

4 前二項に掲げる書類については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)第二十二条第一項の規定により、当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号法第二条第九項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供が受けられる場合は添付を要しないものとする。

(平二七規則二〇・平二八規則一七七・平三〇規則七五・令二規則六四・令六規則一一〇・令六規則一六九・令七規則一六・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

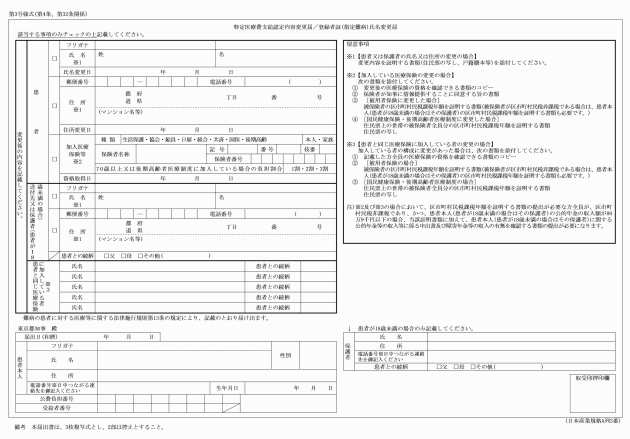

第四条 省令第十三条に規定する申請内容の変更の届出は、別記第三号様式による。

一 当該届出に係る指定難病の患者又は当該患者の保護者の氏名若しくは居住地の変更 前条第二項第一号の二に規定する書類及び当該患者又は当該保護者に係る住民票の写しその他当該変更を証明する書類

二 省令第十二条第一項第四号に規定する事項に係る変更 前条第二項第一号の二及び第三号から第七号までに規定する書類(該当する場合に限る。)

三 支給認定基準世帯員の構成に係る変更(前号に規定するものを除く。) 前条第二項第一号の二、第三号、第四号及び第七号に規定する書類(該当する場合に限る。)

4 前三項の届出に基づき、知事が負担上限月額の変更を行った場合は、当該変更に基づく負担上限月額については、当該届出を受理した日の属する月の翌月の初日(月の初日に受理した場合にあっては、当該日)から適用するものとする。ただし、知事が認めた場合は、この限りでない。

(平二七規則二〇・平三〇規則七五・一部改正)

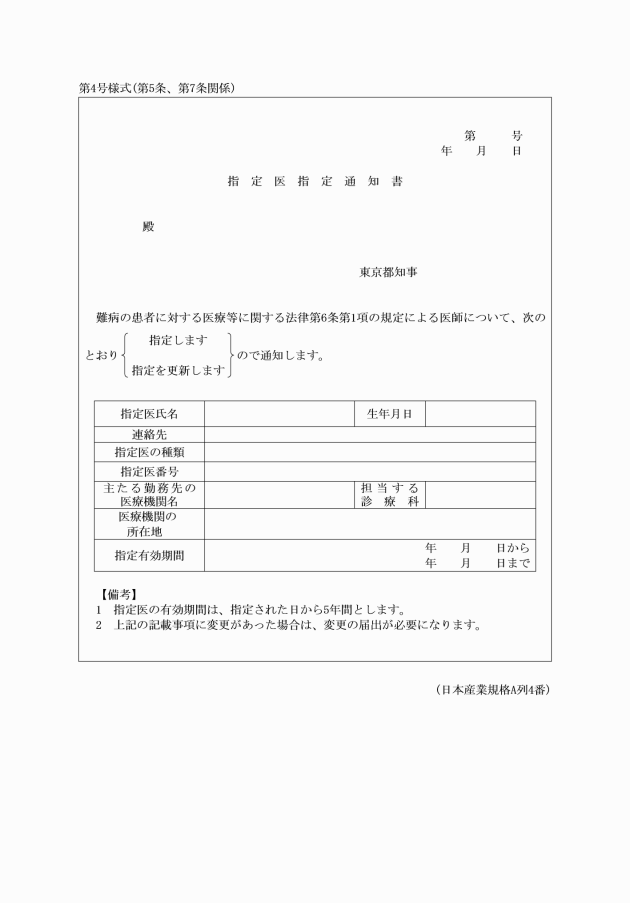

(指定医の指定)

第五条 知事は、省令第十五条第一項の規定により、指定医を指定したときは、当該指定医に対し、別記第四号様式により通知するものとする。

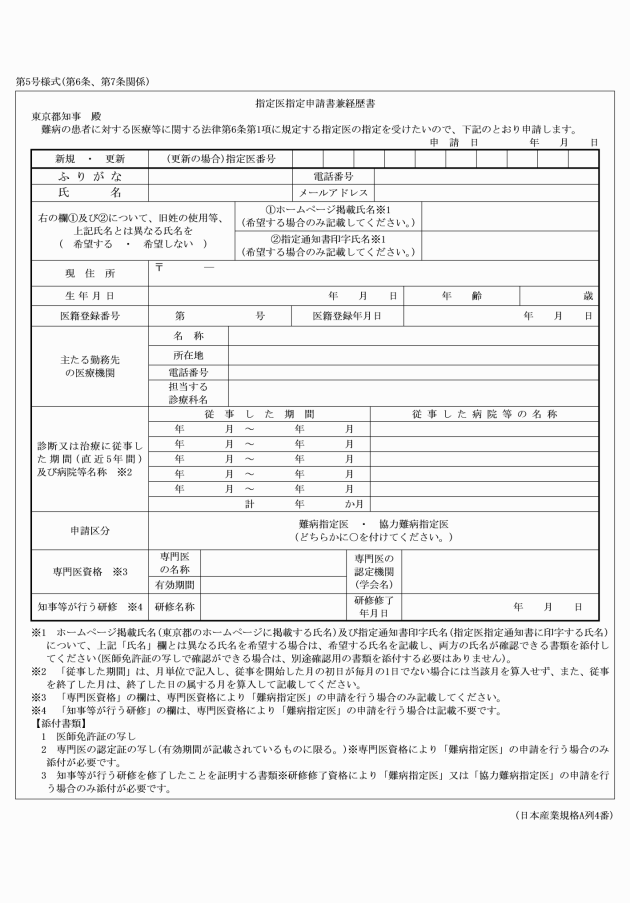

(指定医の指定の申請)

第六条 省令第十六条第一項に規定する申請書は、別記第五号様式による。

(指定医の更新申請)

第七条 指定医は、省令第十七条第二項の規定による更新を受けようとするときは、知事に申請するものとする。この場合においては、前二条の規定を準用する。

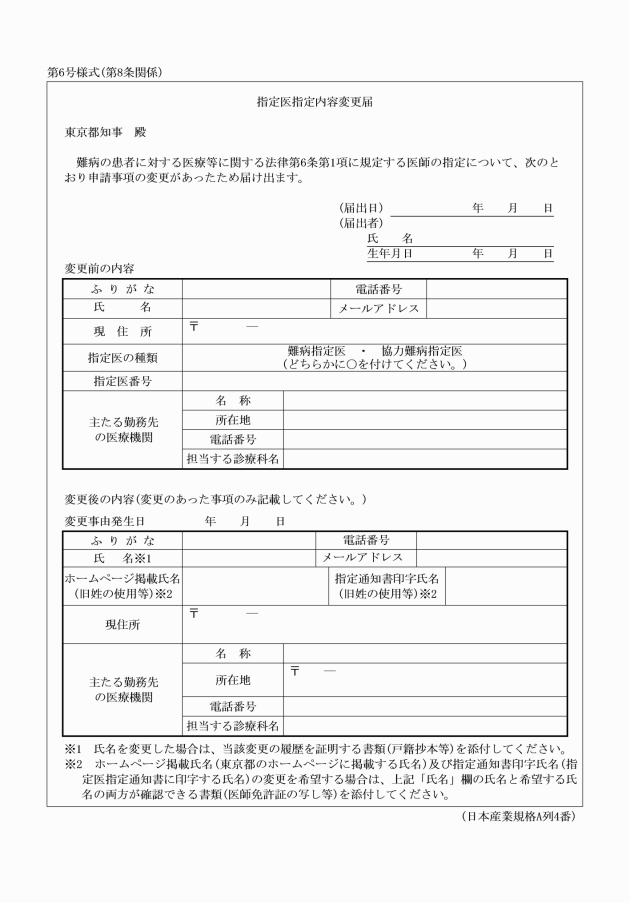

(指定医の申請内容の変更の届出)

第八条 省令第十九条に規定する指定医の申請内容の変更の届出は、別記第六号様式による。

2 前項の届出が指定医の氏名の変更に係るものであるときは、当該変更を証する書類を添付しなければならない。

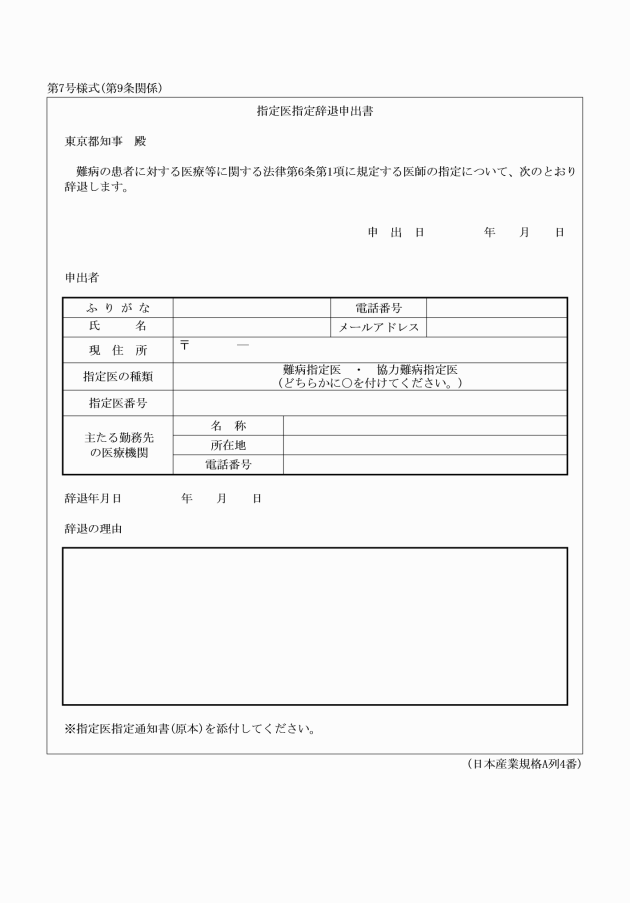

(指定医の指定の辞退)

第九条 省令第二十条第一項の規定により指定医がその指定を辞退するときは、別記第七号様式による辞退届により知事に届け出なければならない。

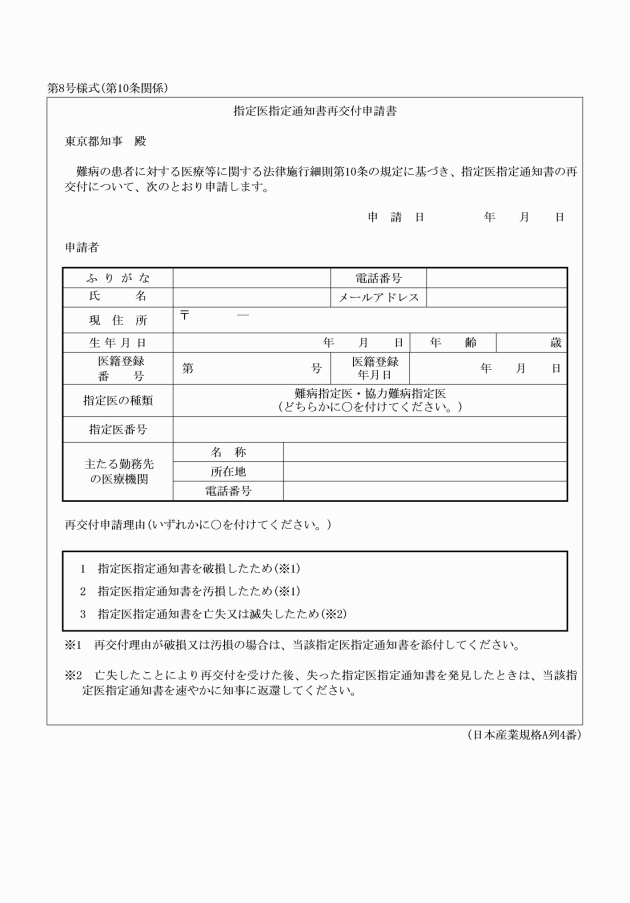

(指定医の指定通知の再交付申請)

第十条 指定医は、指定医指定通知を破り、汚し、又は失ったときは、別記第八号様式により、当該通知の再交付の申請を行うことができる。

2 指定医指定通知を破り、又は汚した場合には、前項の申請書に、当該通知を添付しなければならない。

3 指定医指定通知の再交付を受けた後、失った指定医指定通知を発見したときは、速やかにこれを知事に返還しなければならない。

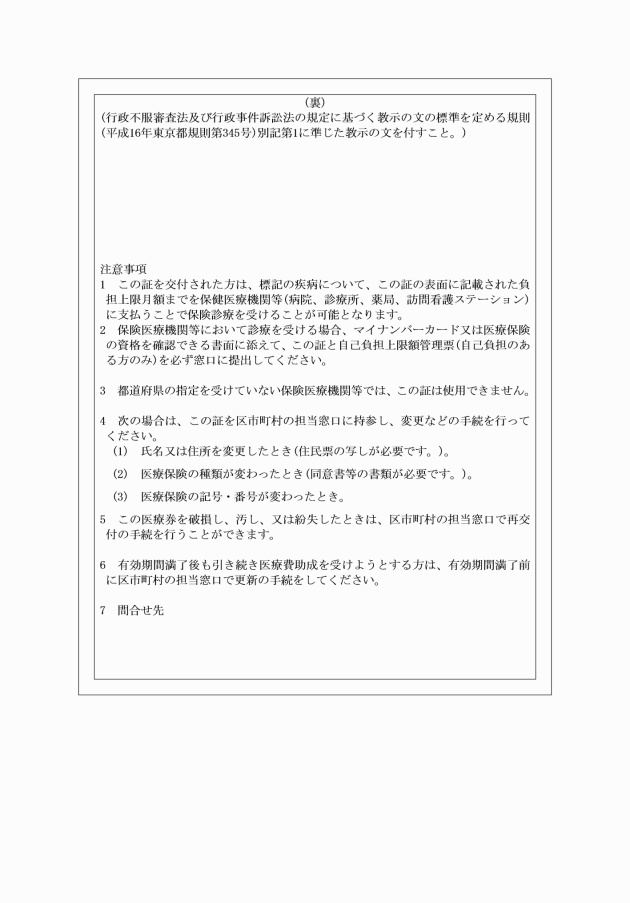

(医療受給者証)

第十一条 法第七条第四項に規定する医療受給者証は、別記第九号様式による。

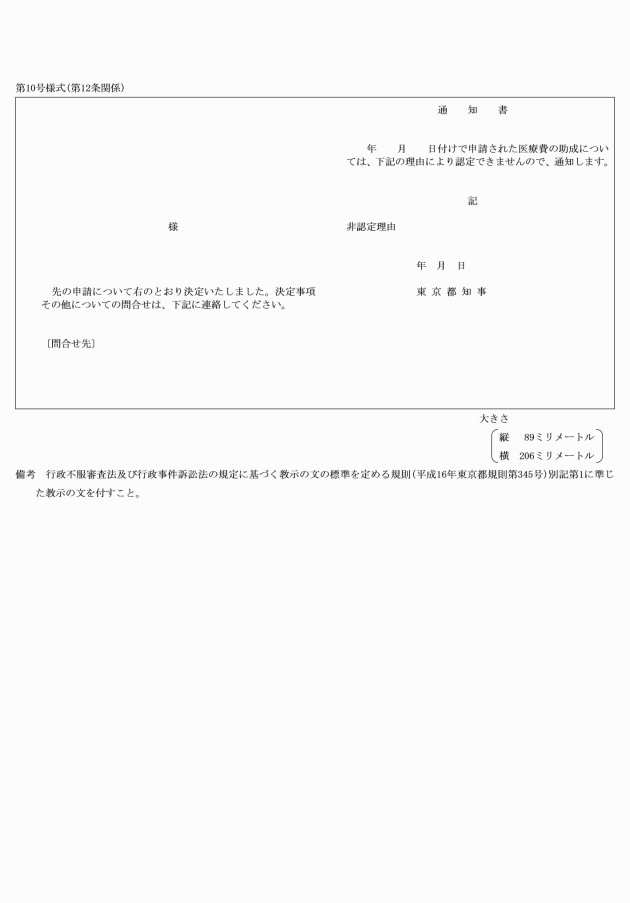

(支給非認定の通知)

第十二条 知事は、法第六条第一項の申請があった場合において、支給認定をしないこととしたときは、別記第十号様式により、当該申請に係る指定難病の患者又は当該患者の保護者に通知するものとする。

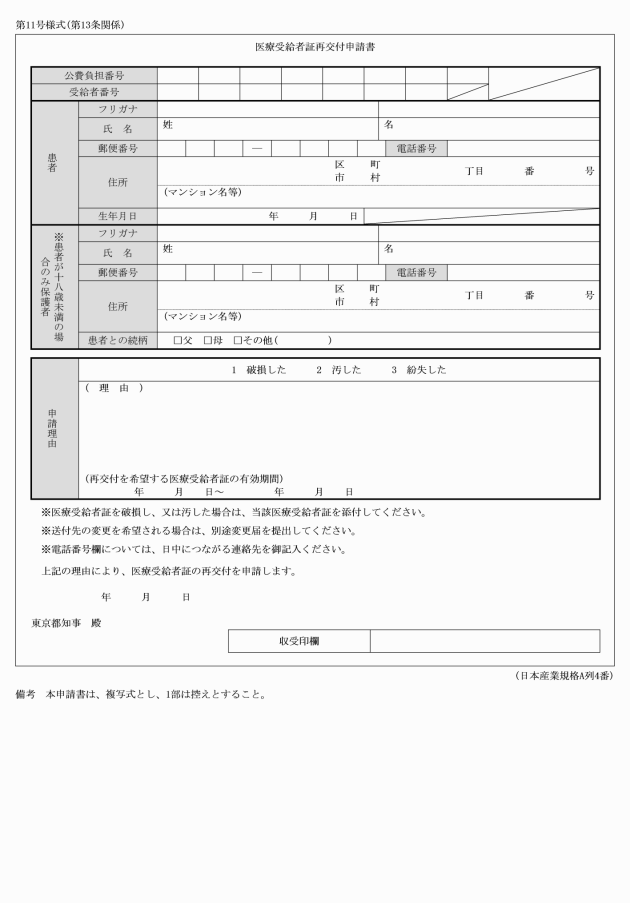

(医療受給者証の再交付の申請)

第十三条 省令第二十七条に規定する申請書は、別記第十一号様式による。

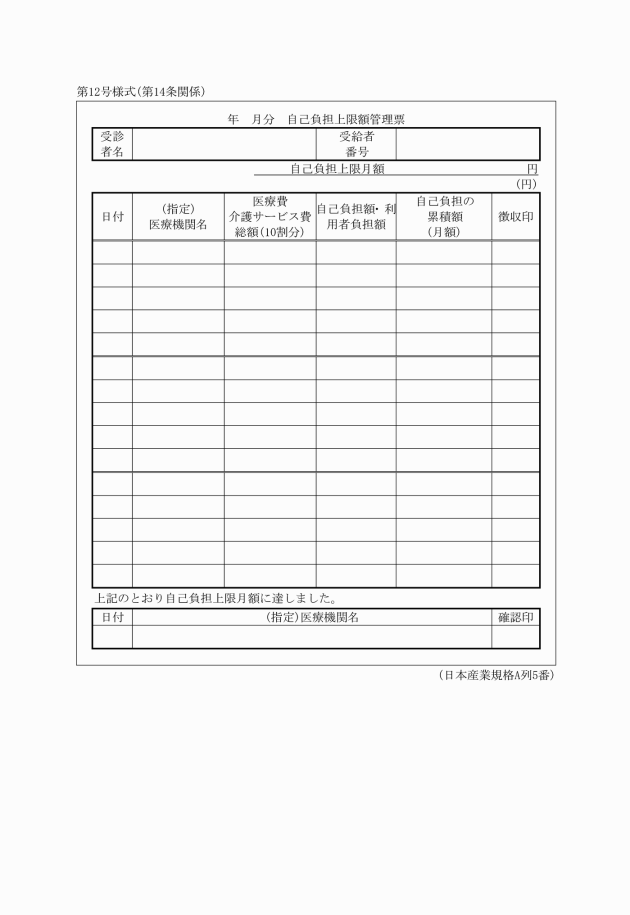

(医療受給者証等の提示)

第十四条 支給認定を受けた指定難病の患者(政令第一条第一項第七号に規定する者を除く。)が法第七条第六項の規定により医療受給者証を提示するときは、別記第十二号様式による自己負担上限額管理票を添えるものとする。

(平三〇規則七五・令六規則一六九・一部改正)

(指定難病審査会の委員の定数)

第十五条 法第八条第一項に規定する指定難病審査会の委員の定数は、三十人以内とする。

(平二七規則一四八・令五規則八二・一部改正)

一 支給認定を受けていない者が支給認定を受けた場合 当該支給認定に係る申請を受理した日から一年を経過する日の属する月の末日

二 既に支給認定を受けている者が当該支給認定に係る有効期間の満了後も引き続き支給認定を受けた場合 支給認定の有効期間が満了する日の翌日から起算して一年を経過する日

三 既に支給認定を受けている者が当該支給認定の有効期間内において法第十条第二項及び省令第三十二条第三号の規定により当該支給認定に係る指定難病以外の指定難病について支給認定を受けた場合 既に受けている支給認定に係る有効期間が満了する日

四 第三条第三項の規定により支給認定の申請を行った者が支給認定を受けた場合 当該者に係る道府県が行った支給認定の有効期間の末日

(平二七規則二〇・平二八規則一七七・令五規則一三三・令六規則一一〇・一部改正)

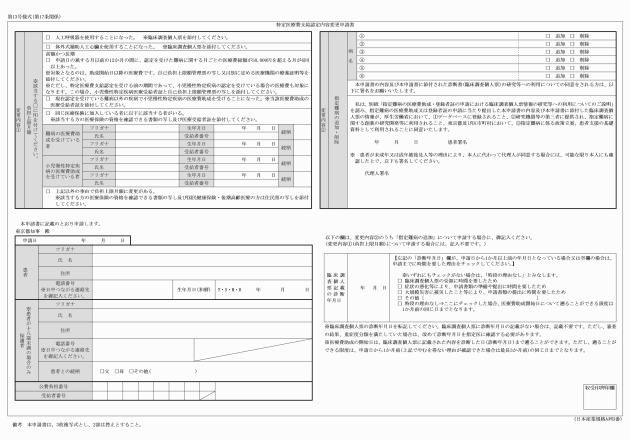

(支給認定の変更の申請)

第十七条 省令第三十三条第一項に規定する申請書は、別記第十三号様式による。

一 負担上限月額(政令第一条第一項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)及び負担上限月額に関する事項に係る変更 第三条第二項第一号の二、第三号から第七号まで及び第九号から第十一号までに掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)

二 指定難病の名称 当該指定難病に係る第三条第二項第一号に掲げる書類

(平二七規則二〇・平二八規則一七七・平三〇規則七五・令五規則八二・一部改正)

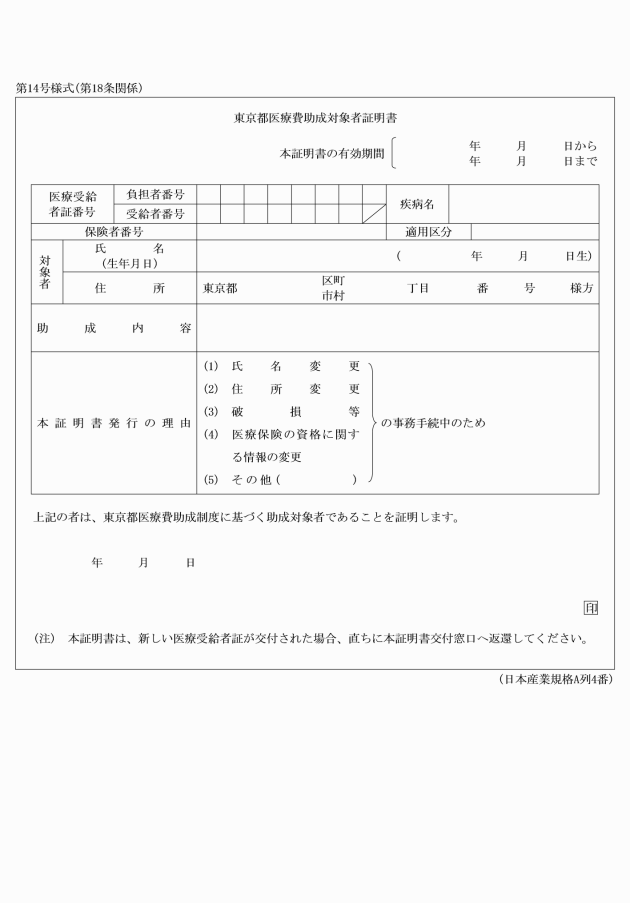

(医療費助成対象者証明書の交付)

第十八条 知事は、省令第十三条の規定により支給認定の申請内容の変更の届出を受理したとき、又は省令第三十三条の規定により支給認定の変更の申請を受理したときは、別記第十四号様式による東京都医療費助成対象者証明書を交付するものとする。

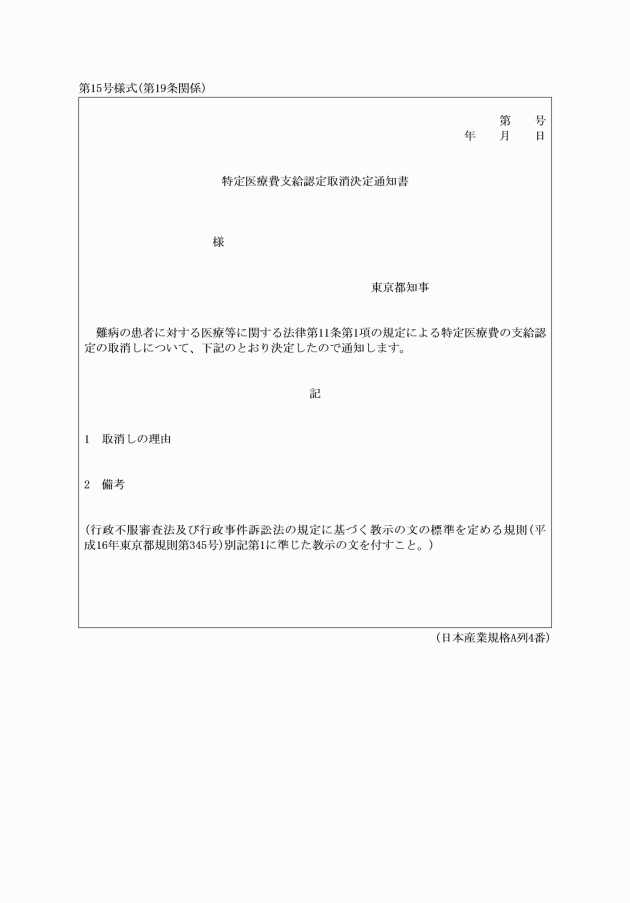

(支給認定の取消し)

第十九条 知事は、法第十一条第一項の規定により支給認定を取り消したときは、別記第十五号様式により、当該取消しに係る支給認定患者等に通知するものとする。

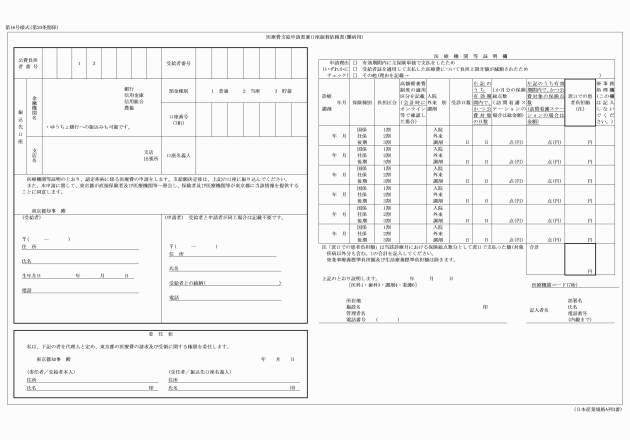

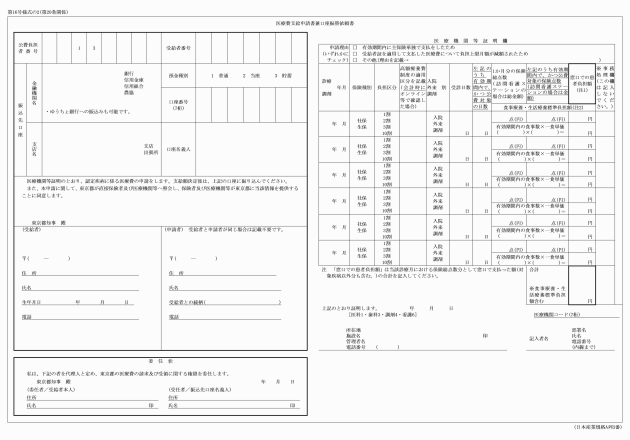

一の二 支給認定患者等が第三条第二項第六号に掲げる者に該当する場合であって、次号に掲げるもの以外の特定医療費の支給を受けようとするとき 医療費支給申請書兼口座振替依頼書(別記第十六号様式の二)

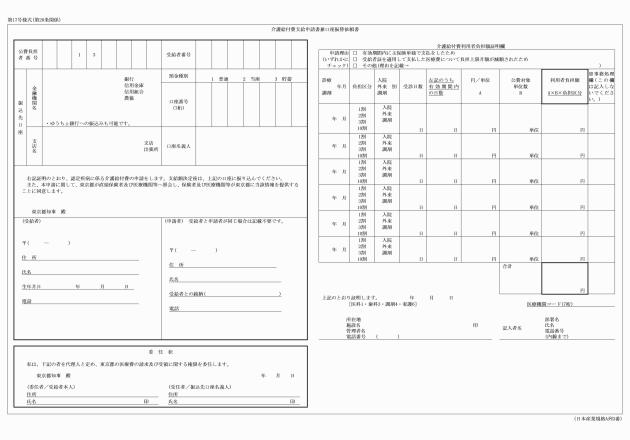

二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による医療に関する給付に係る特定医療費の支給を受けようとするとき 介護給付費支給申請書兼口座振替依頼書(別記第十七号様式)

(平二八規則一七七・一部改正)

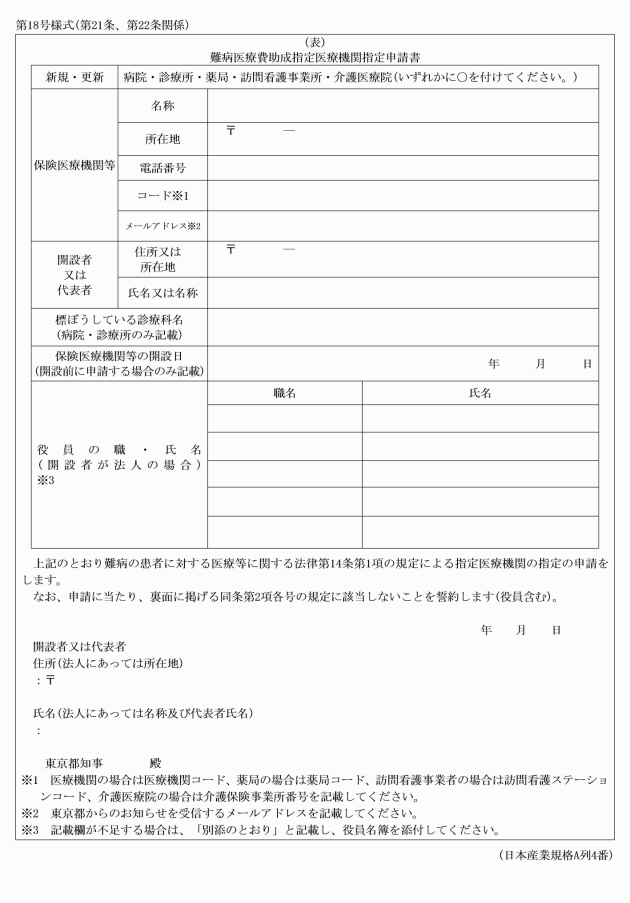

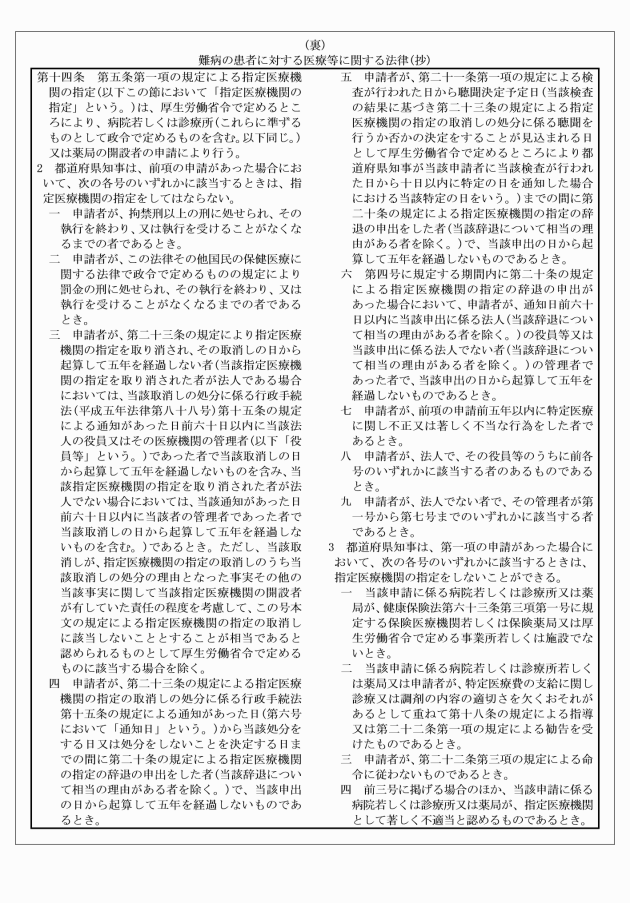

(指定医療機関の指定の申請)

第二十一条 省令第三十五条に規定する指定医療機関の指定に係る申請書は、別記第十八号様式による。

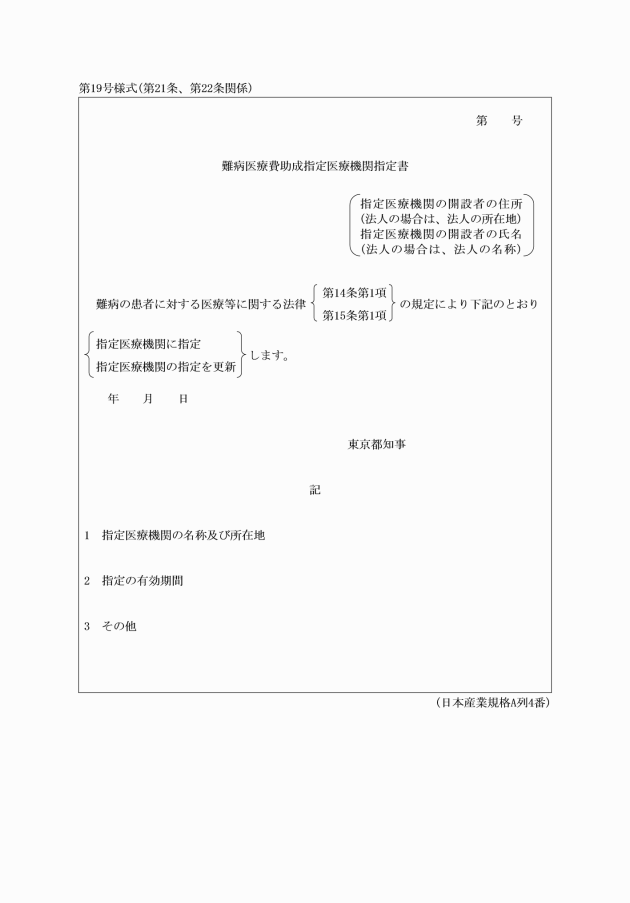

2 知事は、法第十四条第一項の規定により指定医療機関を指定したときは、当該指定医療機関に対し、別記第十九号様式による難病医療費助成指定医療機関指定書(以下「指定医療機関指定書」という。)を交付するものとする。

(平二八規則一七七・一部改正)

(指定医療機関の更新申請)

第二十二条 指定医療機関は、法第十五条第一項の規定による更新を受けようとするときは、知事に申請するものとする。この場合においては、前条の規定を準用する。

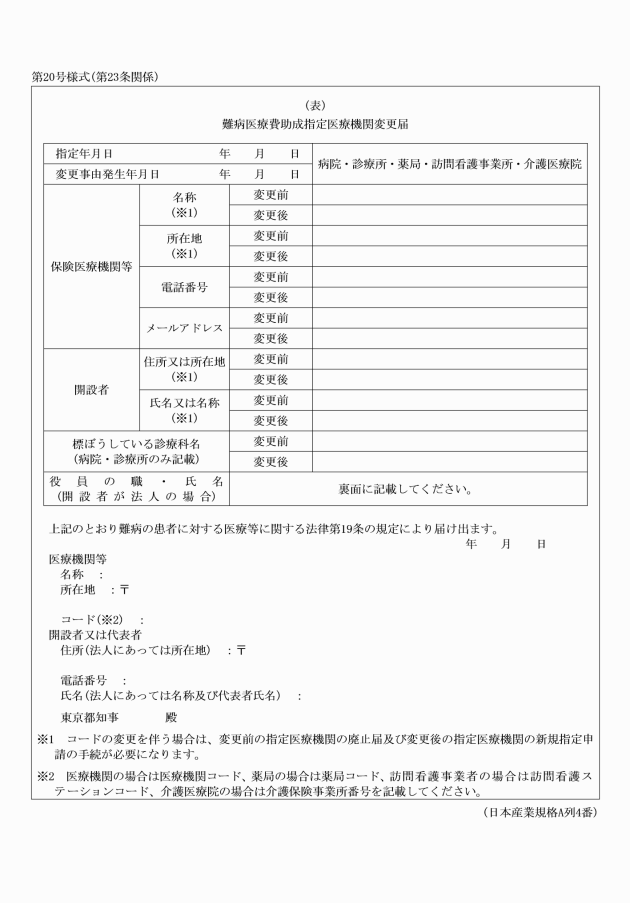

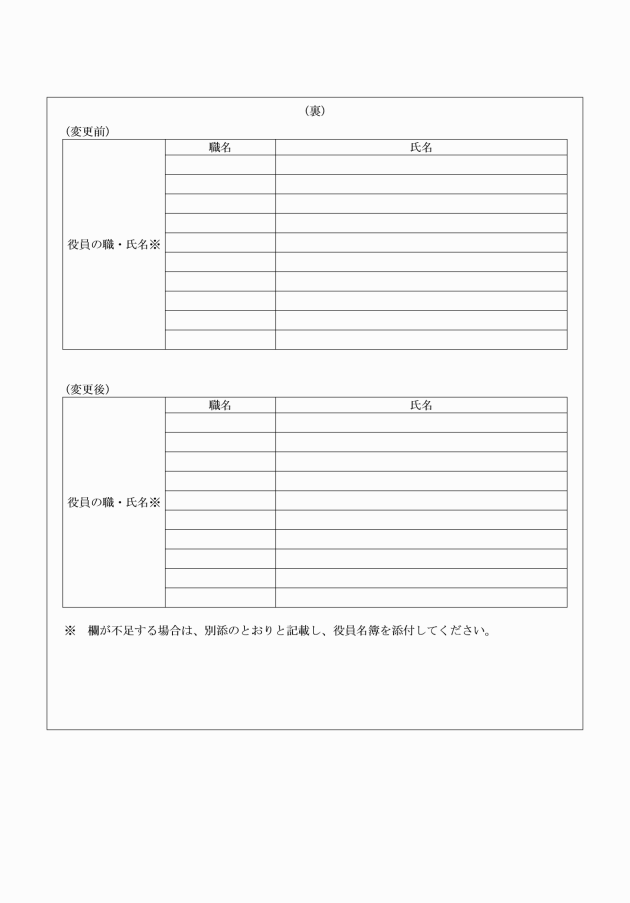

(指定医療機関の申請内容の変更等の届出)

第二十三条 省令第四十二条に規定する届出は、別記第二十号様式による。

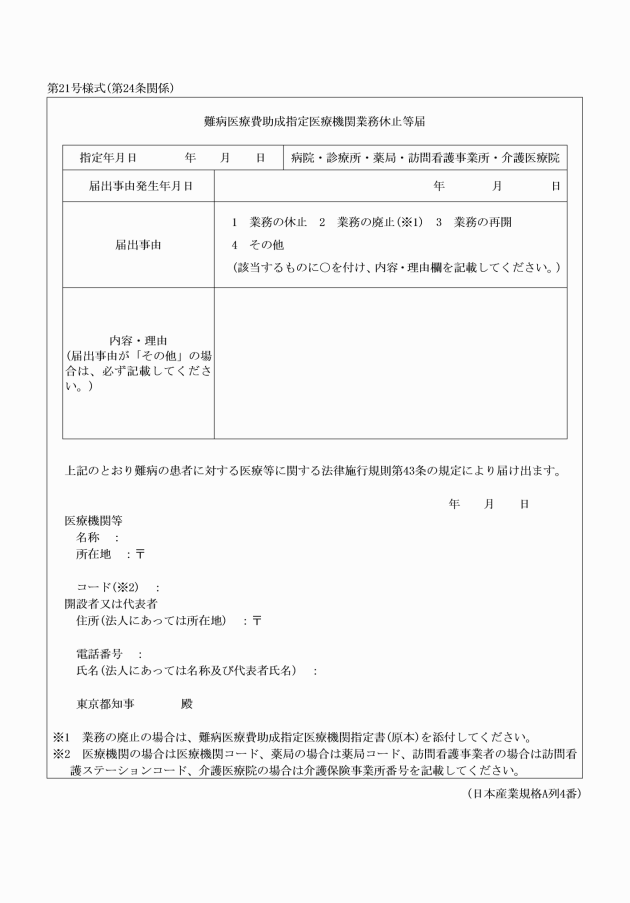

(指定医療機関の業務の休止等の届出)

第二十四条 省令第四十三条に規定する指定医療機関の業務の休止等の届出は、別記第二十一号様式による。

2 前項の届出(指定医療機関の業務の廃止に係るものに限る。)には、指定医療機関指定書を添付しなければならない。

(平二八規則一七七・一部改正)

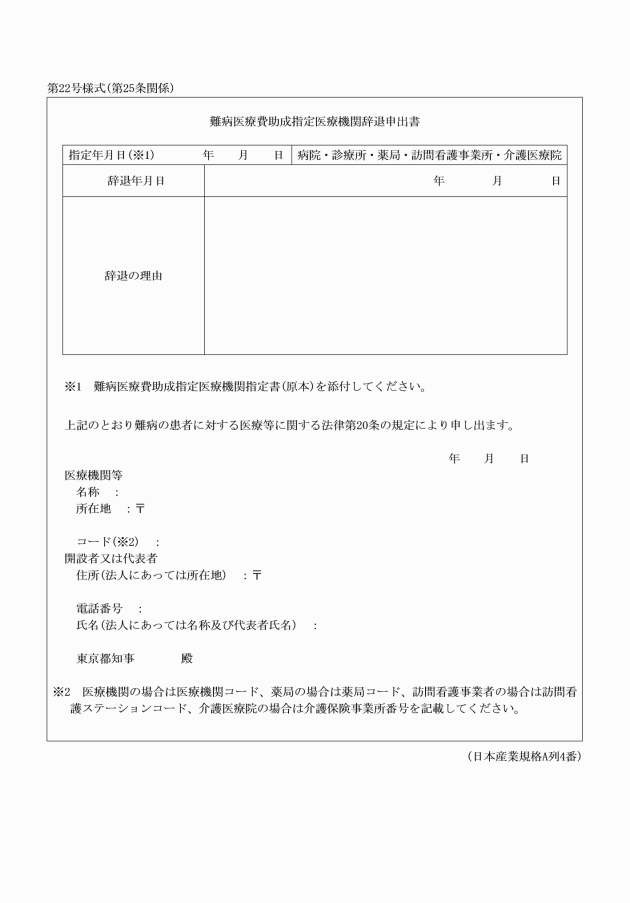

(指定医療機関の指定辞退の申出)

第二十五条 省令第四十四条に規定する指定医療機関の指定の辞退の申出は、別記第二十二号様式による。

2 前項の申出には、指定医療機関指定書を添付しなければならない。

(平二八規則一七七・一部改正)

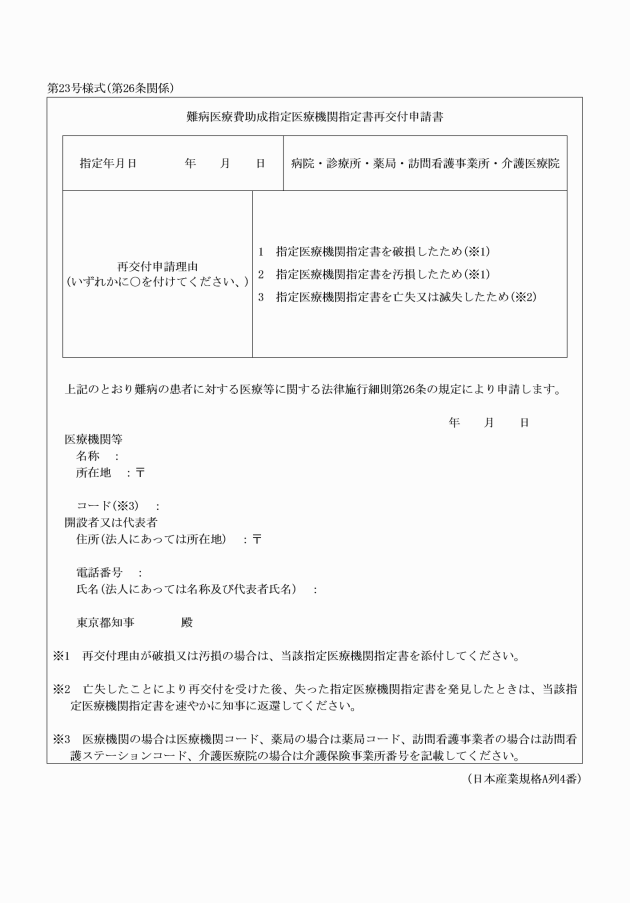

(指定医療機関指定書の再交付申請)

第二十六条 指定医療機関は、指定医療機関指定書を破り、汚し、又は失ったときは、別記第二十三号様式により、当該指定医療機関指定書の再交付の申請を行うことができる。

2 指定医療機関指定書を破り、又は汚した場合には、前項の申請書に、当該指定医療機関指定書を添付しなければならない。

3 指定医療機関指定書の再交付を受けた後、失った指定医療機関指定書を発見したときは、速やかにこれを知事に返還しなければならない。

(平二八規則一七七・一部改正)

一 省令第十五条第一項第一号に規定する難病指定医の診断書

二 第十一条に規定する医療受給者証

三 第十二条に規定する支給非認定の通知(指定難病の診断基準を満たしていないものを除く。)

(令六規則一一〇・追加)

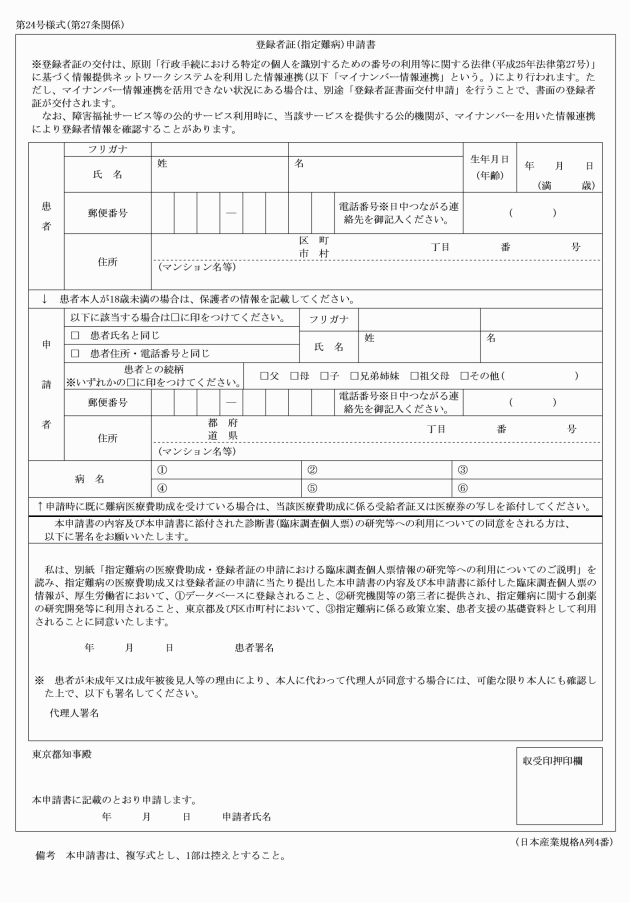

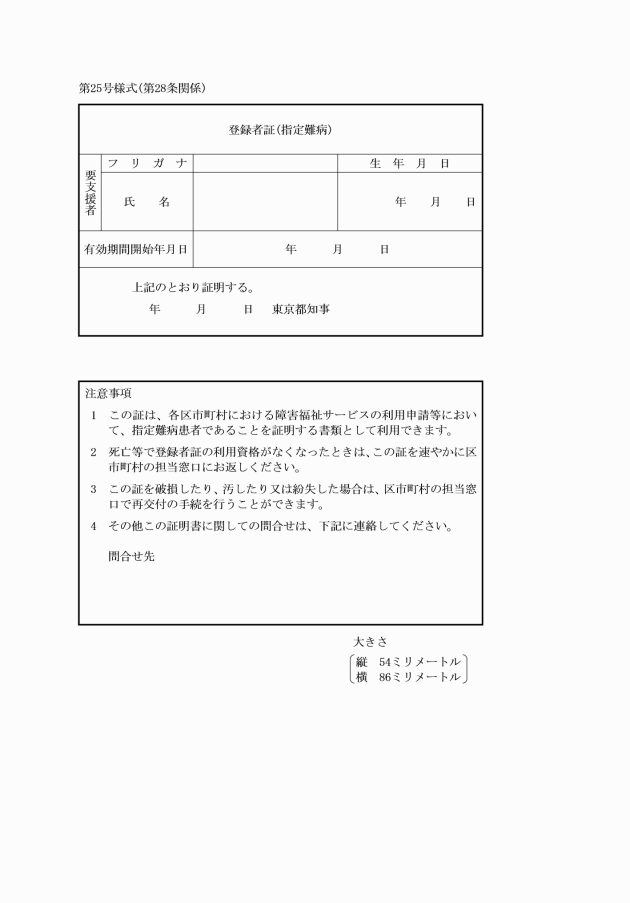

(指定難病要支援者に係る証明)

第二十八条 知事は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る者が指定難病の診断基準を満たしていると認めるときは、省令第五十条で定める事項について証明を行うものとする。

(令六規則一一〇・追加)

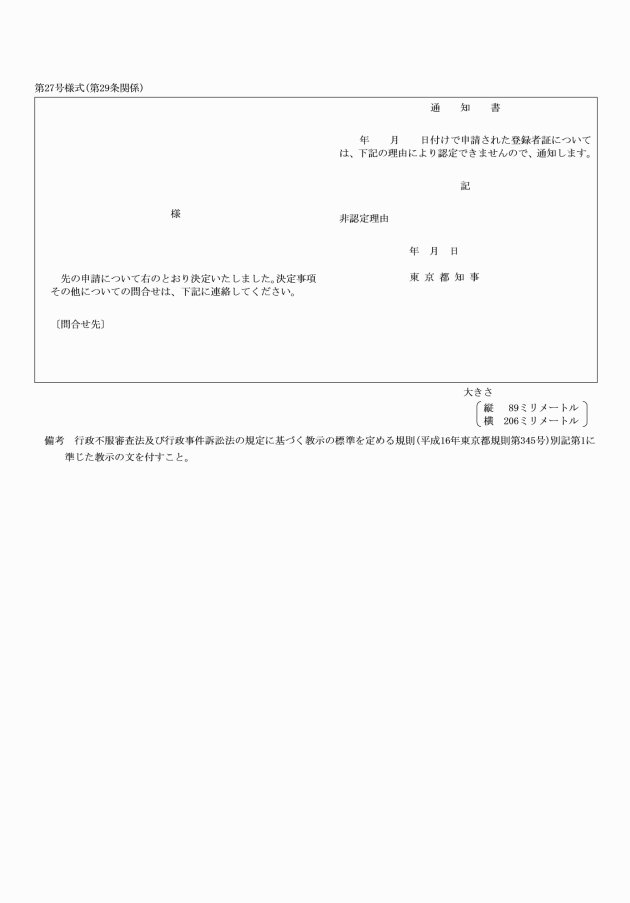

(指定難病要支援者証明に係る非認定)

第二十九条 知事は、第二十七条第一項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る者が指定難病の診断基準を満たさないと認めたときには、指定難病審査会の審査を求めることとする。

(令六規則一一〇・追加)

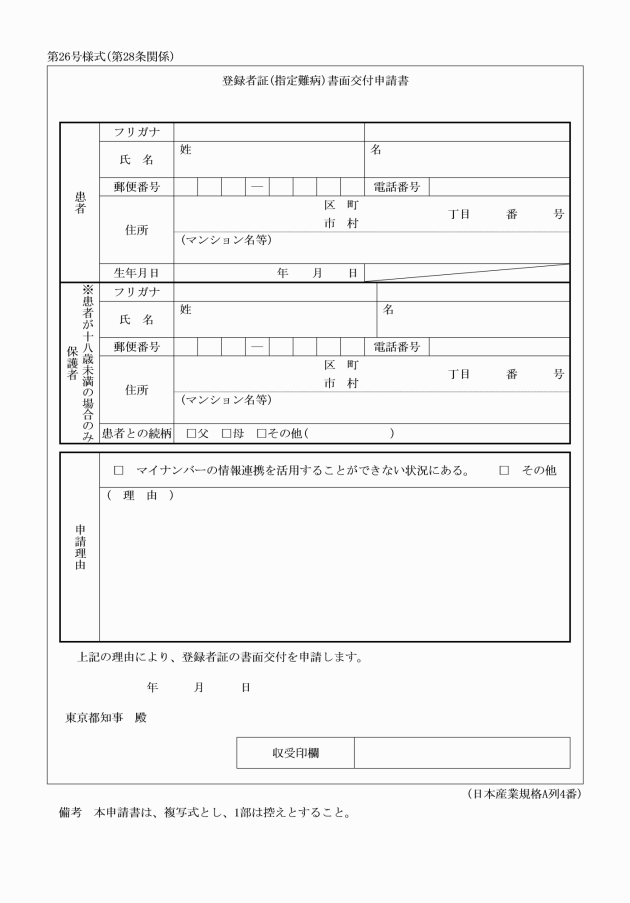

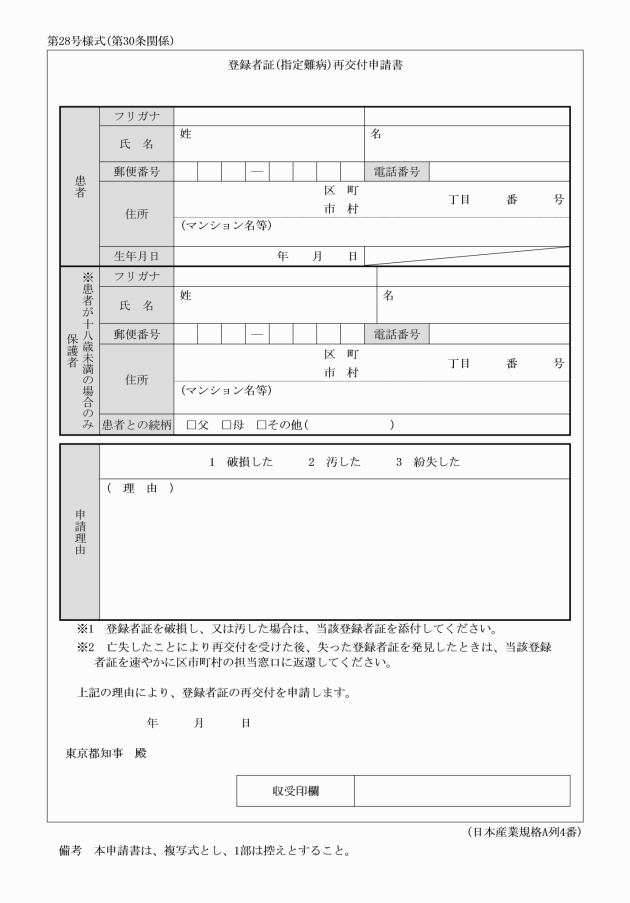

(登録者証の再交付申請)

第三十条 書面による登録者証の交付を受けた者は、当該登録者証を破損し、汚し、又は失ったときは、別記第二十八号様式により、当該登録者証の再交付の申請を行うことができる。

2 登録者証を破損し、又は汚した場合には、前項の申請書に、当該登録者証を添付しなければならない。

3 登録者証の再交付を受けた後、失った登録者証を発見したときは、速やかにこれを知事に返還しなければならない。

(令六規則一一〇・追加)

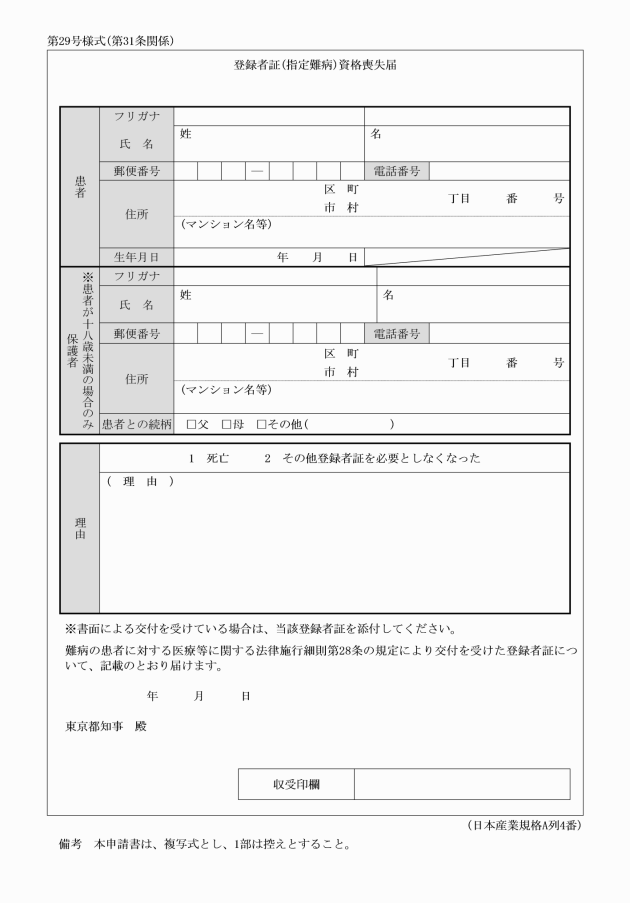

(令六規則一一〇・追加)

(令六規則一一〇・追加)

(実施細目)

第三十三条 知事は、この細則に定めるもののほか、難病の患者に対する医療等の実施に関して必要な細目を定めることができる。

(令六規則一一〇・旧第二十七条繰下)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(政令附則第二条に規定する基準に該当する者に係る特例)

2 難病療養継続者(政令附則第三条に規定する難病療養継続者をいう。以下同じ。)に係る第三条第二項第九号及び第十七条第二項第一号の規定の適用については、第三条第二項第九号中「高額難病治療継続者(政令第一条第一項第二号ロに規定する高額難病治療継続者をいう。以下同じ。)に該当することを証明する書類として知事が別に定めるもの(当該患者が高額難病治療継続者に該当するとして申請を行う場合に限る。)」とあるのは「体の機能障害が永続し又は長期安静を必要とする状態にあるため、日常生活に著しい支障があると認められる者に該当することを証明する書類として知事が別に定めるもの(当該患者が当該者に該当するとして申請を行う場合に限る。)」と、第十七条第二項第一号中「第九号から第十一号までに掲げる書類」とあるのは「第十号、第十一号及び附則第二項の規定により読み替えて適用する第三条第二項第九号に掲げる書類」とする。

3 第十六条第一号の規定にかかわらず、難病療養継続者に係る支給認定の有効期限については、知事が別に定めるところによる。

(東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則に規定する難病認定患者等に係る特例)

4 知事は、施行日の前日において東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成二十六年東京都規則第二百号。以下「改正難病医療費助成規則」という。)による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「旧難病医療費助成規則」という。)第六条第一項の規定により医療費の助成に係る認定(旧難病医療費助成規則別表第一の第二類の欄に掲げる疾病のうち指定難病に相当する疾病に係るものに限る。以下この項において「助成認定」という。)を受けていた者(施行日前に旧難病医療費助成規則第五条第一項の規定により申請を行い、施行日以後に助成認定を受けた者を含む。)であって、施行日以後引き続き助成の対象となるものが、平成二十九年十二月三十一日までの間において、改正難病医療費助成規則による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「新難病医療費助成規則」という。)第八条第一項に規定する医療費の助成期限(新難病医療費助成規則第十条第一項の規定による更新申請に係る認定を受けた場合にはその助成期限)までに法第六条第一項の規定により申請を行い、支給認定(助成認定を受けた疾病に係るものに限る。)を受けた場合は、当該支給認定の有効期間の開始日から平成二十九年十二月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、法第五条第二項及び第三項の規定により、一月につき、当該支給認定患者等が負担すべき額が当該中欄に掲げる額を超えた額について、当該下欄に掲げる額を限度額として、当該医療に要した費用を助成するものとする。

区分 | 月ごとの自己負担額 | 東京都助成限度額 |

一 政令第一条第一項第一号に掲げる者 | 二万円 | 一万円 |

二 政令第一条第一項第二号イに掲げる者 | 一万円 | 一万円 |

三 政令第一条第一項第三号に掲げる者(高額難病治療継続者を除く。) | 五千円 | 五千円 |

二万円 | 一万円 |

一万円 | 一万円 |

五千円 | 五千円 |

」とあるのは「

五千円 | 二万五千円 |

五千円 | 一万五千円 |

二千五百円 | 二千五百円 |

」とする。

6 前項の認定を受けようとする者は、体の機能障害が永続し又は長期安静を必要とする状態にあるため、日常生活に著しい支障があると認められる者に該当することを証明する書類として知事が別に定めるものにより、知事に申請しなければならない。

9 この規則の施行の際、現に法、政令及び省令の規定によりなされた申請、届出その他の手続は、それぞれこの規則の相当の規定に基づいてなされた申請、届出その他の手続とみなす。

(令3規則233・全改)

附則(平成二七年規則第二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二七年規則第一四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年規則第一七七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項第一号の次に一号を加える改正規定及び別記第二号様式の次に一様式を加える改正規定は、同年八月一日から施行する。

2 別記第五号様式から第八号様式まで、第十八号様式(表)、第二十号様式(表)及び第二十一号様式から第二十三号様式までの改正規定の施行の際、この規則による改正前の難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則別記第五号様式から第八号様式まで、第十八号様式及び第二十号様式から第二十三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成三〇年規則第七五号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 平成二十九年十一月十三日から平成二十九年十二月三十一日までの間において行われた、この規則による改正前の難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)第三条の規定による申請、第四条の規定による変更の届出及び第十七条の規定による変更の申請並びに難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第四項の規定による受給者証の交付は、この規則(第三条(同条に一項を加える部分に限る。)、第四条、第十七条、別記第一号様式(「患者と同じ医療保険に加入している者」を「患者と同じ医療保険に加入しているもの※医療保険の種類が、協会、船員、日雇、組合又は共済の場合は、被保険者のみ記載してください。」に改める部分に限る。)、第二号様式の二、第三号様式(「生活保護・協会・船員・日雇・組合・共済・国保・後期(退職保険者)」を「生活保護・協会・船員・日雇・組合・共済・国保(退職被保険者)・後期高齢」に改める部分を除く。)及び第九号様式(「有効期間満了の2か月前まで」を「有効期間満了前」に改める部分に限る。)の改正規定に限る。)による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則によってなされたものとみなす。

3 平成三十年一月一日から平成三十年三月三十一日までの間において行われた、旧規則第三条の規定による申請、第四条の規定による変更の届出及び第十七条の規定による変更の申請並びに難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第四項の規定による受給者証の交付は、この規則(第三条(同条に一項を加える部分に限る。)、第四条、第十七条、別記第一号様式(「生活保護・協会・船員・日雇・組合・共済・国保・後期(退職保険者)」を「生活保護・協会・船員・日雇・組合・共済・国保(退職被保険者)・後期高齢」に改める部分を除く。)、第二号様式の二、第三号様式(「生活保護・協会・船員・日雇・組合・共済・国保・後期(退職保険者)」を「生活保護・協会・船員・日雇・組合・共済・国保(退職被保険者)・後期高齢」に改める部分を除く。)、第九号様式(「月額自己負担限度額」を「負担上限月額」に改める部分及び「自己負担限度額管理票」を「自己負担上限額管理票」に改める部分を除く。)及び第十三号様式の改正規定に限る。)による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則によってなされたものとみなす。

4 附則別記様式、別記第一号様式、第二号様式の二、第三号様式、第五号様式、第十三号様式及び第十六号様式から第十七号様式までの改正規定の施行の際、旧規則附則別記様式、別記第一号様式、第二号様式の二、第三号様式、第五号様式、第十三号様式及び第十六号様式から第十七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和二年規則第六四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則別記第一号様式、第二号様式の二、第三号様式、第五号様式、第六号様式、第八号様式、第十一号様式及び第十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和三年規則第二三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和五年規則第八二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則別記第一号様式から第一号様式の四まで、第二号様式の二から第三号様式まで、第五号様式、第六号様式、第九号様式、第十一号様式及び第十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和五年規則第一三三号)

1 この規則は、令和五年十月一日から施行する。

2 この規則による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則第十六条の規定は、この規則の施行の日以後にされる難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第六条第一項の申請に係る同法第七条第一項に規定する支給認定(以下この項において「支給認定」という。)について適用し、この規則の施行の日前にされた同法第六条第一項の申請に係る支給認定については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和六年規則第一一〇号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第三条第二項第六号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則別記第一号様式から第一号様式の四まで、第二号様式の二から第三号様式まで及び第十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和六年規則第一六九号)

1 この規則は、令和六年十二月二日から施行する。ただし、別記第十八号様式の改正規定は、令和七年六月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和七年規則第一六号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

附則(令和七年規則第一三四号)

1 この規則は、令和七年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則別記第一号様式の三及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

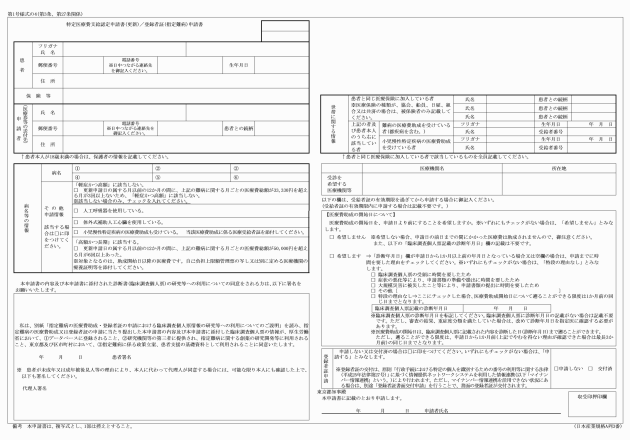

(令5規則133・全改、令6規則110・令6規則169・一部改正)

(令5規則133・全改、令6規則110・令6規則169・一部改正)

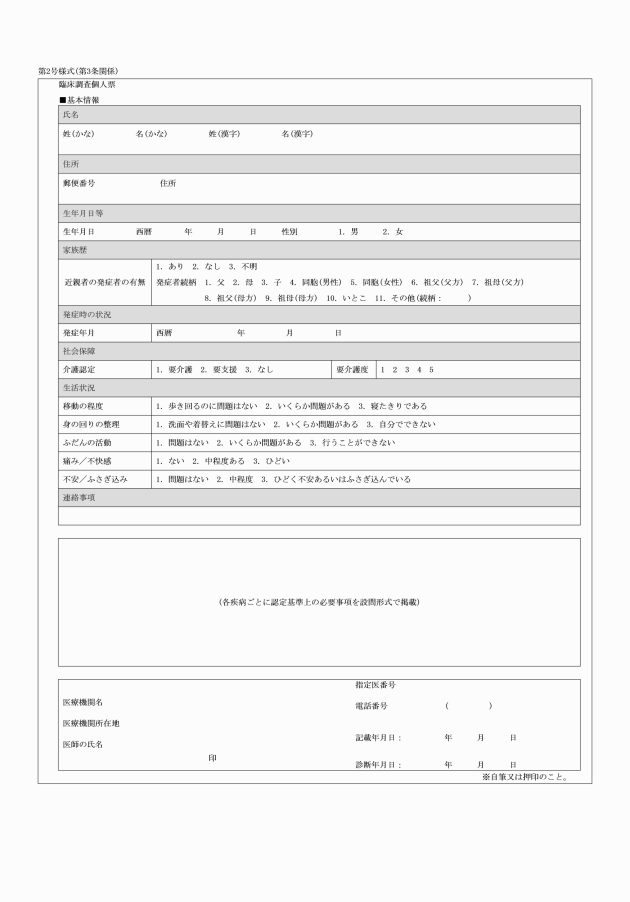

(令2規則64・追加、令3規則233・令5規則82・令5規則133・令6規則110・令6規則169・令7規則134・一部改正)

(令5規則133・全改、令6規則110・一部改正)

(令5規則133・一部改正)

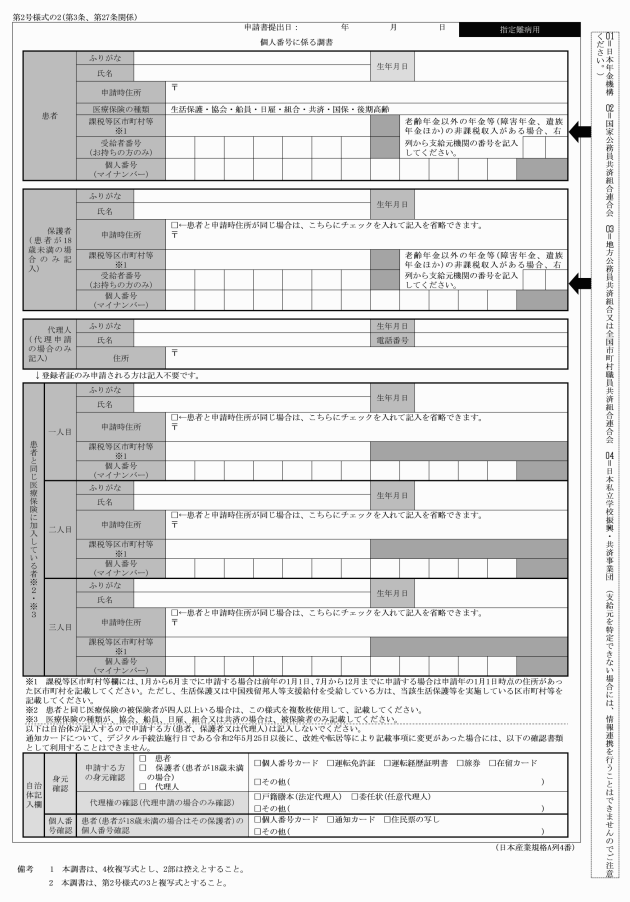

(令3規則233・全改、令5規則82・令6規則110・令6規則169・一部改正)

(令2規則64・追加、令3規則233・令5規則82・令6規則110・令6規則169・一部改正)

(令2規則64・全改、令3規則233・令5規則82・令5規則133・令6規則110・令6規則169・令7規則134・一部改正)

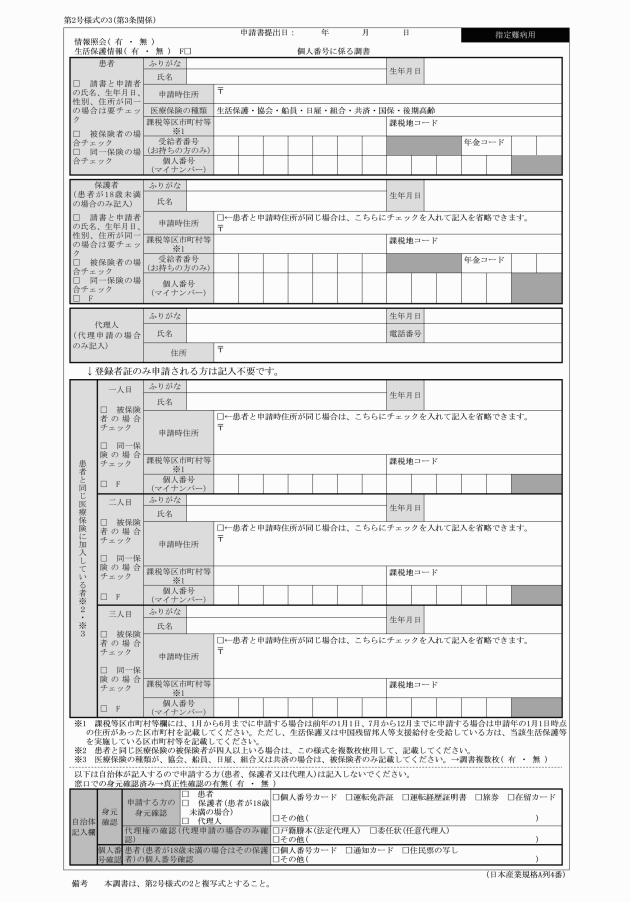

(令元規則30・令3規則233・一部改正)

(令2規則64・全改、令3規則233・令5規則82・令5規則133・一部改正)

(令2規則64・全改、令3規則233・令5規則82・一部改正)

(平28規則177・令元規則30・令3規則233・一部改正)

(平28規則177・令元規則30・令2規則64・令3規則233・一部改正)

(平28規則177・平30規則75・令元規則30・令3規則233・令5規則82・令6規則169・一部改正)

(令3規則233・一部改正)

(令元規則30・令2規則64・令5規則82・一部改正)

(平30規則75・令元規則30・一部改正)

(令5規則133・全改、令6規則110・令6規則169・一部改正)

(令元規則30・令6規則169・一部改正)

(令元規則30・令3規則233・一部改正)

(令3規則233・全改、令6規則169・一部改正)

(令3規則233・全改、令6規則169・一部改正)

(令3規則233・全改)

(平28規則177・令元規則30・令3規則233・令6規則169・一部改正)

(令元規則30・令3規則233・一部改正)

(平28規則177・令元規則30・令3規則233・一部改正)

(平28規則177・令元規則30・令3規則233・一部改正)

(平28規則177・令元規則30・令3規則233・一部改正)

(平28規則177・令元規則30・令3規則233・一部改正)

(令6規則110・追加)

(令6規則110・追加)

(令6規則110・追加)

(令6規則110・追加)

(令6規則110・追加)

(令6規則110・追加)

(令6規則110・追加)