○公印印影刷り込み取扱基準

昭和63年9月5日

63総総文第141号

第1 趣旨

この基準は、東京都公印規程(昭和28年東京都規則第158号。以下「公印規程」という。)第11条の3第3項の規定により公印の印影の刷り込み(以下「公印刷り込み」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

第2 公印刷り込みの形態

公印刷り込みについては、次に掲げる形態とする。

(1) 印刷請負契約又はこれに類する契約(以下「印刷請負契約等」という。)を締結した業者に印影を貸与し、当該業者が当該印影を印刷するもの

(2) 都の組織が使用する情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)に接続した電子計算機に電子的に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を印刷するもの

(令5 4総総文1732・追加)

第3 公印刷り込みができる要件

公印刷り込みは、刷り込みしようとする文書が次に掲げる要件を満たす場合に行うことができるものとする。ただし、賞状その他これに類する文書で印刷を要するもの、印刷請負契約等を締結した業者に年度内を通じて随時印刷させるもの又は公印規程第11条の2第2項に規定する文書等の保管責任者(以下「保管責任者」という。)が情報処理システムを使用して、電子公印を印刷するものについては、(2)の要件は適用しない。

(1) 定例的かつ定型的な文書であること。

(2) 年度内を通じて随時交付する必要があり、かつ、年度内の使用予定数がおおむね700部以上の文書で一括印刷を要するもの又は一時におおむね200部以上交付する文書で印刷を要するものであること。

(3) 文書の性質、様式等からみて事故の生ずるおそれがないと認められる文書であること。

(平14 13総総文699・一部改正、令5 4総総文1732・旧第2繰下・一部改正)

第4 公印の印影の貸与及び適切な管理等

1 公印管理者の印影の貸与に係る留意事項等

(1) 公印管理者は、公印刷り込みを行おうとする文書が第3の要件を満たす場合は、公印を所定の台紙に押印する方法により印影を作成し、保管責任者に印影を貸与するものとする。この場合において、公印管理者は、保管責任者に引き渡すまでの間、印影を適切に管理しなければならない。

(2) (1)の印影は、貸与の都度、新たに作成するものとする。

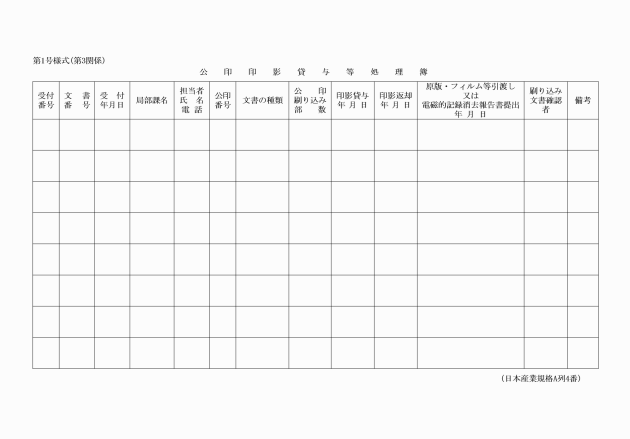

(3) 公印管理者は、公印印影貸与等処理簿(別記第1号様式)により、その使用状況を明らかにし、印影の貸与から返却までの手続が適切に行われるよう管理しなければならない。ただし、公印管理者は、あらかじめ総務局総務部文書課長の承認を得たときは、公印印影貸与等処理簿に代えて、公印印影貸与等処理簿と同様の項目を管理することができるデータベースの利用その他の電子的方法により、印影の貸与に係る管理を行うことができる。

2 保管責任者の貸与された印影の取扱いに係る留意事項等

(1) 保管責任者は、貸与された印影について、盗難、紛失及び不適正な使用を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

ア 印影を施錠できる書庫等に収納し、施錠して保管すること。

イ 印影の取扱いについては、保管責任者及び刷り込み文書を担当する職員のみが行うよう指揮監督する職員に十分説明し周知徹底を図ること。

(2) 印影の貸与を受けた保管責任者及び保管責任者が指揮監督する職員は、次に掲げる行為をしてはならない。

ア 印影をコピー、スキャナー等を用いて写すこと。

イ 印影を用いて無断で印刷すること。

ウ 第三者に無断で印影を譲渡し、若しくは貸与し、又は利用させること。

(平10 9総総文596・平20 19総総文1718・令2 31総総文1917・令3 2総総文1660・一部改正、令5 4総総文1732・旧第3繰下・一部改正、令7 6総総文1736・一部改正)

第5 印刷請負契約等による公印刷り込みに関する取扱い

1 印刷請負契約等による公印刷り込み文書の作成方法等

(1) 公印刷り込みを行う部数は、当該年度内の使用予定部数(一時に交付する必要のある文書にあっては、その交付予定部数)の範囲内とする。

(2) 保管責任者又は契約主管課長は、公印刷り込みの印刷請負契約等を締結するときは、次に掲げる事項を契約書に明記するとともに、この履行を確認するものとする。

ア 業者の中に、印影の保管に係る責任者(以下「業者保管責任者」という。)を定めること。

イ 業者保管責任者は、印影を施錠できる書庫等に収納し、施錠して保管すること。

ウ 締結した当該印刷請負契約等に基づかずに、印影を用いて印刷しないこと。

エ 業者保管責任者及び当該印刷請負契約等に基づく契約の履行に当たって必要な者以外の者に、印影を譲渡し、若しくは貸与し、又は利用させないこと。

オ 業者保管責任者は、印影を使用して印刷した用紙数、処分した用紙数及び処分した事由(試し刷り又は汚損、破損若しくは刷り損じ等)の記録(以下「印刷記録」という。)を作成し、納品時に印刷記録を提出すること。ただし、年度内を通じて公印刷り込み文書を随時に印刷し納品等する契約の場合においては、当該年度内の使用予定部数に達したとき又は契約期間が満了したときに印刷記録を提出すること。

カ 業者保管責任者は、当該印刷請負契約等に基づき貸与した印影を業者の電子計算機に記録し、東京都文書管理規則(平成11年東京都規則第237号)第2条第1号に定める電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)を介して公印刷り込み文書を印刷する場合は、電磁的記録の印影の偽変造及び不適正な使用を防止するため、次に掲げる対策を講じること。

(ア) 電磁的記録の印影を記録し、当該印影を使用して公印刷り込み文書を印刷する電子計算機には、万全のセキュリティ対策を講じること。

(イ) 業者は、当該契約の履行に関する遵守事項について、当該契約業務の従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。

キ 印影に盗難、紛失等の事故があったとき、又は電磁的記録に偽変造及び不適正な使用があったときは、速やかに文書により保管責任者に届けること。

ク 印影の刷り込みは、原寸大により行うものとし、印影を拡大、縮小、又は加工して印刷しないこと。

ケ 汚損、破損又は刷り損じ等により公印刷り込みを行った用紙等を処分するときは、焼却、裁断等印影が残らない方法で行うこと。

コ 印刷物納入と同時に、貸与した印影を返却するとともに、業者が作成した原版及び原版作成用フィルムのほか印影を写したものすべて(カに規定する電磁的記録を除く。以下「原版等」という。)を引き渡すこと。

サ 試し刷りその他の理由により、締結した当該契約に定める部数を超えて印刷したものがある場合は、ケに準じて処理すること。

シ 印影の刷り込みを、カの電磁的記録を使用して行う場合は、契約締結時において、当該電磁的記録を復元不可能な形で消去する旨の誓約をすること及び印刷物納入時において、当該電磁的記録を復元できないように消去した旨の報告を書面で提出すること。

ス 年度内を通じて公印刷り込み文書を随時に印刷するものについて、当該公印刷り込み文書の印刷ができるようになったときは、印影を速やかに保管責任者に引き渡すこと。

(3) 保管責任者は、業者から返却又は引渡しを受けた印影及び原版等を速やかに公印管理者に引き渡すものとする。

(4) 保管責任者は、公印刷り込み文書の納品を受けたときは、当該文書を公印管理者に1部提示し、その確認を受けるものとする。

(5) (4)の規定にかかわらず、年度内を通じて公印刷り込み文書を随時に印刷するものについて、当該文書の印刷ができるようになったときは、保管責任者は業者から当該公印刷り込み文書を公印管理者に1部提示し、その確認を受けるものとする。

(6) 公印管理者は、(3)の規定により印影及び原版等の引渡しを受けたときは、焼却、裁断等印影が残らない方法により当該原版等を処分するものとする。

2 印刷請負契約等により作成した公印刷り込み文書の管理方法等

(1) 保管責任者は、印刷請負契約等により納品された公印刷り込み文書の交付等に当たっては、その都度公印事前押印・刷り込み文書等処理簿(公印規程別記第7号様式)に記載するものとする。

(2) 保管責任者は、(1)に規定する公印刷り込み文書を施錠できる書庫等に収納し、勤務時間外にあっては、施錠しておかなければならない。

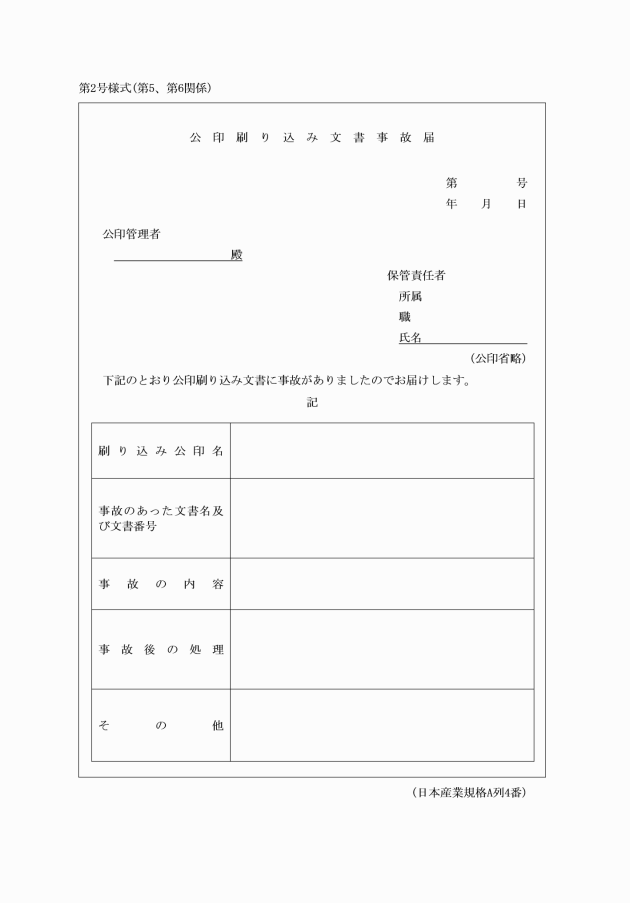

(3) 保管責任者は、(1)に規定する公印刷り込み文書に盗難、紛失等の事故があったとき、又は業者の電子計算機に記録した印影の電磁的記録に偽変造及び不適正な使用があったときは、直ちに公印刷り込み文書事故届(別記第2号様式)により、公印管理者に届け出なければならない。

(4) 保管責任者は、(1)に規定する公印刷り込み文書を様式の変更、人事異動、公印の改刻等の理由で使用できなくなったときは、当該文書に公印事前押印・刷り込み文書等処理簿を添えて、速やかに公印管理者に引き渡さなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、公印管理者と協議の上、公印管理者に引き渡すまでの間、保管責任者が適切に保管する。

(5) 保管責任者は、(1)に規定する公印刷り込み文書を書き損じ、汚損又は破損により使用できなくなったときは、斜線等により印影を抹消して保管し、当該文書に公印事前押印・刷り込み文書等処理簿を添えて、使用終了手続時に(公印管理者が求めたときにあっては、その発生の都度)公印管理者に引き渡さなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、公印管理者と協議の上、公印管理者に引き渡すまでの間、保管責任者が適切に保管する。

(6) 公印刷り込みを行った日の属する年度の末日(一時に交付する必要のある文書にあっては、当該交付日の翌日)において当該文書に残余が生じたときは、当該文書に公印事前押印・刷り込み文書等処理簿を添えて、使用終了手続時に公印管理者に引き渡さなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、公印管理者と協議の上、公印管理者に引き渡すまでの間、保管責任者が適切に保管する。

(7) (6)の規定にかかわらず、公印管理者がやむを得ないと認めるときは、残余の文書は、翌年度に繰り越して使用することができる。この場合には、保管責任者は、公印刷り込み文書の交付を開始した日の属する年度の末日までに公印管理者に公印事前押印・刷り込み申請書(公印規程別記第6号様式)及び公印事前押印・刷り込み文書等処理簿を提出しなければならない。ただし、年度末まで使用する等年度の末日までに提出することが困難な場合は、翌年度の5月末日までに提出するものとする。この間の公印刷り込み文書の交付等に当たっては、繰越しの申請前は公印刷り込み文書の交付を開始した際の公印事前押印・刷り込み文書等処理簿に、申請後は繰越し後の公印事前押印・刷り込み文書等処理簿にその都度記載するものとする。

なお、繰越しは1回までとし、繰り越した年度の末日において当該文書に残余が生じたときは、(6)に準じて処理する。

(8) (7)の規定にかかわらず、年度内を通じて業者の電子計算機に記録した印影の電磁的記録を使用して公印刷り込み文書を随時に印刷し交付するものについて、当該年度内の使用予定部数に達していないときは、使用予定の残余部数分を翌年度に繰り越すことはできないものとする。

(9) 年度内を通じて業者の電子計算機に記録した印影の電磁的記録を使用して公印刷り込み文書を随時に印刷する等の契約の場合において、当該年度内の使用予定部数に達したときは、速やかに当該電磁的記録を電子計算機から復元不可能な形で消去させるとともに、その旨の消去報告と当該契約に基づく印刷記録を公印管理者に書面で提出するものとする。

(10) 翌年度の初日以降に公印刷り込み文書の交付等を行うために、準備として前年度中に公印刷り込みを行った場合には、(7)に規定する翌年度への繰越しには該当しないものとする。

(平10 9総総文596・平20 19総総文1718・令2 31総総文1917・一部改正、令5 4総総文1732・旧第4繰下・一部改正、令7 6総総文1736・一部改正)

第6 情報処理システムにより電子公印を使用して印刷する公印刷り込み文書に関する取扱い

1 電子公印を使用した公印刷り込み文書の印刷方法等

(1) 第2の(2)に規定する情報処理システムに接続した電子計算機に電子的に記録し電子公印を印刷しようとするときは、保管責任者は、あらかじめ公印管理者の承認を得なければならない。

(2) (1)の規定により公印管理者の承認が得られたときは、保管責任者は、文書課長にその旨、通知するものとする。

(3) 公印刷り込みを行う部数は、当該年度内の使用予定部数の範囲内とする。

(4) 保管責任者は、情報処理システムに接続した電子計算機に記録した電子公印を使用して公印刷り込み文書を印刷するときは、電子公印の偽変造及び不適正な使用を防止するため、次に掲げる対策を講じなければならない。

ア 電子公印の使用及び印刷は、あらかじめ保管責任者が指定した職員(以下「取扱者」という。)のみ事務を行うことができることとし、執行体制、使用及び印刷手順並びに印刷場所について、明らかにしておくこと。

イ 当該年度内の使用予定部数を厳格に管理すること。

ウ 電子公印の使用及び印刷の記録が確認できるようにし、公印事前押印・刷り込み文書等処理簿とあわせて印刷記録を作成し、保管すること。

エ 保管責任者が必要と判断した場合は、偽造防止の印刷技術又は専用用紙を使用すること。

オ 情報処理システム及び当該情報処理システムに接続する電子計算機について、東京都が定めるセキュリティ対策等に従い、対策を講じること。

カ アからオまで事項について、取扱者全員に対し十分説明し周知徹底を図ること。

(5) 保管責任者は、情報処理システムに接続した電子計算機に印影を記録し、電子公印を使用して公印刷り込み文書の印刷ができるようになったときは、印影を速やかに公印管理者に引き渡すとともに、当該公印刷り込み文書又は当該公印刷り込み文書の試し刷りのものを公印管理者に1部提示し、その確認を受けるものとする。

(6) 公印管理者は、(5)の規定により印影の引渡しを受けたときは、裁断等印影が残らない方法により当該印影を処分するものとする。

(7) 保管責任者は、電子公印を使用した公印刷り込み文書の印刷を印影の原寸大により行うものとし、電子公印を拡大、縮小、又は加工して印刷しないこととする。

(8) 保管責任者は、試し刷りその他の理由により、電子公印を使用した公印刷り込み文書を印刷したにもかかわらず交付しない文書がある場合には、当該文書を公印管理者に引き渡すものとする。

2 電子公印を使用して印刷した公印刷り込み文書の管理方法等

(1) 当該年度内の使用予定部数に達していないときは、使用予定の残余部数分を翌年度に繰り越すことはできないものとし、速やかに当該電子公印を電子計算機から復元不可能な形で消去するとともに、その旨の消去報告を公印管理者に書面で提出するものとする。ただし、電子公印について公印管理者の承認がある場合は当該電子公印を消去せず、翌年度に使用することができるものとする。

(2) 当該年度内の使用予定部数に達したときは、速やかに当該電子公印を電子計算機から復元不可能な形で消去する(公印管理者の承認がある場合は除く。)とともに、その旨の消去報告を公印管理者に書面で提出するものとする。

(令5 4総総文1732・追加、令7 6総総文1736・一部改正)

第7 委託業務(第2の(2)に規定する情報処理システムにより電子公印を使用した公印刷り込み文書の印刷、使用及び管理等に係る業務を除く。)における公印刷り込みの発注、使用及び管理に関する取扱い

1 委託業務における公印刷り込みの発注方法等

(1) 保管責任者は、所管する業務(第2の(2)に規定する情報処理システムにより電子公印を使用した公印刷り込み文書の印刷、保管及び交付に係る業務を除く。)に係る事務処理を委託して行う場合において、文書の仕上がり、処理日程等の理由から、当該事務処理の一部として、公印刷り込みの発注又は刷り込まれた文書の保管若しくは交付を委託して行うことがやむを得ないものとしてあらかじめ公印管理者の承認を受けたときに限り、当該事務処理を受託する者(以下「受託者」という。)にこれらを行わせることができる。

(2) 保管責任者は、(1)の規定により受託者へ公印刷り込みの発注に係る事務処理を委託することが認められた場合、公印管理者から貸与された印影を受託者に貸与できるものとする。この場合において、保管責任者は、貸与された印影を受託者に引き渡すまでの間、及び受託者から返却された後に公印管理者に引き渡すまでの間、第4の2(1)及び(2)の規定に基づき印影を適切に管理しなければならない。

(3) 保管責任者又は契約主管課長は、(1)に規定する事務処理に係る委託契約を締結する場合、次に掲げる事項を契約書に明記するとともに、この履行を確認するものとする。

ア 受託者が業者に対して発注できる公印刷り込み文書の部数は、当該年度内の使用予定部数(一時に交付する必要のある文書にあっては、その交付予定部数)の範囲内とする。

イ 受託者の中に、印影の保管に係る受託者保管責任者を定め、書面にし、あらかじめ保管責任者に提出すること。

ウ 受託者保管責任者は、貸与した印影を施錠できる書庫等に収納し、施錠して保管すること。

エ 印影の貸与を受けた受託保管責任者が指揮監督する従業員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(ア) 印影をコピー、スキャナー等を用いて写すこと。

(イ) 印刷請負契約等を締結して業者に印刷させる場合を除き、印影を用いて無断で印刷すること。

(ウ) 印刷請負契約等を締結した業者に印影を貸与する場合を除き、第三者に印影を譲渡し、若しくは貸与し、又は利用させること。

オ 受託保管責任者は、当該契約の履行に関する遵守事項について、当該契約業務の従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。

カ 印影の刷り込みは、原寸大により行うものとし、印影を拡大、縮小、又は加工して印刷しないこと。

キ 受託者保管責任者は、印影に盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに文書により保管責任者に届けること。

ク 受託者保管責任者は、汚損、破損又は刷り損じ等により公印刷り込みを行った用紙等を処分するときは、焼却、裁断等印影が残らない方法で行うこと。

(4) 受託者に業者への公印刷り込みの発注を行わせる方法

ア 保管責任者又は契約主管課長は、業者への公印刷り込みの発注を受託者に行なわせるときは、次に掲げる事項を契約書に明記させるとともに、この履行を確認するものとする。

(ア) 業者の中に、印影の保管に係る責任者(以下「業者保管責任者」という。)を定めること。

(イ) 業者保管責任者は、貸与した印影を施錠できる書庫等に収納し、施錠して保管すること。

(ウ) 締結した当該印刷請負契約等に基づかずに、印影を用いて印刷しないこと。

(エ) 締結した当該印刷請負契約等に基づく契約の履行に当たって必要な者以外の者に、印影を譲渡し、若しくは貸与し、又は利用させないこと。

(オ) 業者保管責任者は、印刷記録を作成し、公印刷り込み文書の納品時に印刷記録を提出すること。ただし、年度内を通じて公印刷り込み文書を随時に印刷し納品等する契約の場合においては、当該年度内の使用予定部数に達したとき又は契約期間が満了したときに印刷記録を提出すること。

(カ) 業者保管責任者は、当該印刷請負契約等に基づき貸与した印影を業者の電子計算機に記録し、電磁的記録を使用して公印刷り込み文書を印刷する場合は、電磁的記録の印影の偽変造及び不適正な使用を防止するため、次に掲げる対策を講じること。

a 電磁的記録の印影を記録し、当該印影を使用して公印刷り込み文書を印刷する電子計算機には、万全のセキュリティ対策を講じること。

b 業者は、当該契約の履行に関する遵守事項について、当該契約業務の従事者全員に対して十分に説明し周知徹底を図ること。

(キ) 印影に盗難、紛失等の事故があったとき、又は電磁的記録に偽変造及び不適正な使用があったときは、速やかに文書により保管責任者及び業者保管責任者に届けること。

(ク) 印影の刷り込みは、原寸大により行うものとし、印影を拡大、縮小、又は加工して印刷しないこと。

(ケ) 汚損、破損又は刷り損じ等により公印刷り込みを行った用紙等を処分するときは、焼却、裁断等印影が残らない方法で行うこと。

(コ) 印刷物納入と同時に、貸与した印影を返却するとともに、業者が作成した原版及び原版作成用フィルムのほか印影を写したものすべて((カ)に規定する電磁的記録を除く。以下「原版等」という。)を引き渡すこと。

(サ) 試し刷りその他の理由により、締結した当該契約に定める部数を超えて印刷したものがある場合は、(ケ)に準じて処理すること。

(シ) 印影の刷り込みを、(カ)に規定する電磁的記録を使用して行う場合は、契約締結時において、当該電磁的記録を復元不可能な形で消去する旨の誓約をすること及び印刷物納入時において、当該電磁的記録を復元できないように消去した旨の報告を書面で提出すること。

(ス) 年度内を通じて業者の電子計算機に記録した印影の電磁的記録を使用して公印刷り込み文書を随時に印刷するものについて、業者の電子計算機に印影を記録し、当該公印刷り込み文書の印刷ができるようになったときは、印影を速やかに受託者に引き渡すとともに、当該公印刷り込み文書を受託者に1部提出すること。

イ 受託者は、業者から返却又は引渡しを受けた印影及び原版等を速やかに保管責任者に引き渡し、保管責任者は公印管理者に引き渡すものとする。

ウ 受託者は、公印刷り込み文書の納品を受けたときは、当該文書を保管責任者に1部提出し、保管責任者は公印管理者に1部提示し、その確認を受けるものとする。

エ ウの規定にかかわらず、年度内を通じて受託者が発注する業者の電子計算機に記録した印影の電磁的記録を使用して公印刷り込み文書を随時に印刷するものについて、業者の電子計算機に印影を記録し、当該公印刷り込み文書の印刷ができるようになったときは、受託者は業者から提出させた当該公印刷り込み文書を保管責任者に1部提出し、保管責任者は当該文書を公印管理者に1部提示し、その確認を受けるものとする。

2 受託者の公印刷り込み文書の使用及び管理方法等

(1) 保管責任者は、受託者に交付を委託した部数及び受託者から引渡しを受けた部数を公印事前押印・刷り込み文書等処理簿に受渡しの都度記録するとともに、受託者に、公印刷り込み文書の使用の都度、文書の種類ごとに、使用年月日、使用部数、残部数、使用者名を記録させ、必要に応じ当該記録を提出させるものとする。

(2) 保管責任者は、受託者に公印刷り込み文書の保管を行わせる場合には、施錠できる書庫等に収納させ、施錠させるものとする。

(3) 保管責任者は、受託者の保管する公印刷り込み文書に盗難等の事故があったとき、又は受託者が発注する業者の電子計算機に記録した電磁的記録に偽変造及び不適正な使用があったときは、直ちに報告させるとともに、公印刷り込み文書事故届(別記第2号様式)により公印管理者に届け出なければならない。

(4) 保管責任者は、受託者の使用又は保管する公印刷り込み文書が様式の変更、人事異動、公印の改刻等の理由で使用できなくなったときは、速やかに引渡しを受けるとともに、公印事前押印・刷り込み文書等処理簿を添えて公印管理者に引き渡さなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、公印管理者と協議の上、公印管理者に引き渡すまでの間、保管責任者が適切に保管する。

(5) 保管責任者は、受託者の使用又は保管する公印刷り込み文書が書き損じ、汚損又は破損により使用できなくなったときは、委託期間の末日までに引渡しを受けるとともに、斜線等により印影を抹消して保管し、当該文書に公印事前押印・刷り込み文書等処理簿を添えて、使用終了手続時に(公印管理者が求めたときにあっては、その発生の都度)公印管理者に引き渡さなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、公印管理者と協議の上、公印管理者に引き渡すまでの間、保管責任者が適切に保管する。

(6) 年度内を通じて受託者が発注する業者の電子計算機に記録した印影の電磁的記録を使用して公印刷り込み文書を随時に印刷し交付する等の契約の場合において、当該年度内の使用予定部数に達したときは、受託者に対して速やかに当該電磁的記録を電子計算機から復元不可能な形で消去させるとともに、その旨の消去書面と当該契約に基づく印刷記録を受託者から書面にて提出させ、公印管理者に当該書面を提出するものとする。

(7) 委託期間の末日(一時に交付する必要のある文書にあっては、当該交付日の翌日)において受託者が管理する公印刷り込み文書に残余が生じたときは、当該文書に公印事前押印・刷り込み文書等処理簿を添えて、使用終了手続時に公印管理者に引き渡さなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、公印管理者と協議の上、公印管理者に引き渡すまでの間、保管責任者が適切に保管する。

(8) (7)の規定にかかわらず、公印刷り込み文書を保管する受託者が翌年度も引き続き事務処理を受託する場合であって、公印管理者がやむを得ないと認めるときは、年度末時点における残余の文書は、翌年度に繰り越して使用させることができる。この場合には、保管責任者は、繰り越して使用しようとする年度の前年度の末日までに公印管理者に公印事前押印・刷り込み申請書及び公印事前押印・刷り込み文書等処理簿を提出しなければならない。ただし、年度末まで使用する等年度の末日までに提出することが困難な場合は、翌年度の5月末日までに提出するものとする。この間の公印刷り込み文書の交付等に当たっては、繰越しの申請前は公印刷り込み文書の交付を開始した際の公印事前押印・刷り込み文書等処理簿に、申請後は繰越し後の公印事前押印・刷り込み文書等処理簿にその都度記載するものとする。

なお、繰越しは1回までとし、繰り越した年度の末日において当該文書に残余が生じたときは、(7)に準じて処理する。

(9) (8)の規定にかかわらず、年度内を通じて受託者が発注する業者の電子計算機に記録した印影の電磁的記録を使用して公印刷り込み文書を随時に印刷し交付するものについて、当該年度内の使用予定部数に達していないときは、使用予定の残余部数分を翌年度に繰り越すことはできないものとし、(6)に準じて処理するものとする。

(平5 5総総文328・追加、平10 9総総文596・令2 31総総文1917・一部改正、令5 4総総文1732・旧第6繰下・一部改正、令7 6総総文1736・一部改正)

第8 委託業務(第2の(2)に規定する情報処理システムにより電子公印を使用した公印刷り込み文書の印刷、使用及び管理等に係る業務に限る。)における公印刷り込みの発注、使用及び管理に関する取扱い

1 委託業務における公印刷り込みの発注方法等

(1) 保管責任者は、情報処理システムに接続した電子計算機に公印の印影を記録し、電子公印を使用した公印刷り込み文書の印刷、保管及び交付に係る業務を委託することがやむを得ないものとしてあらかじめ公印管理者の承認を受けたときは、当該事務処理を受託者に行わせることができる。

(2) 保管責任者は、(1)の規定により受託者へ情報処理システムに接続した電子計算機に公印の印影を記録し、電子公印を使用した公印刷り込み文書の印刷を委託することが認められた場合、公印管理者から貸与された印影を受託者に貸与できるものとする。この場合において、保管責任者は、貸与された印影を受託者に引き渡すまでの間、及び受託者から返却された後に公印管理者に引き渡すまでの間、第4の2(1)及び(2)の規定に基づき印影を適切に管理しなければならない。

(3) 受託者に電子公印を使用した公印刷り込み文書の印刷に係る業務を委託する方法

ア 受託者が(1)に規定する公印刷り込み文書を印刷できる部数は、当該年度内の使用予定部数の範囲内とする。

イ 保管責任者又は契約主管課長は、(1)に規定する事務処理に係る委託契約を締結するときは、次に掲げる事項を契約書に明記するとともに、この履行を確認するものとする。

(ア) 受託者の中に、印影の保管に係る受託者保管責任者を定め、書面にし、あらかじめ保管責任者に提出すること。

(イ) 受託者保管責任者は、貸与した印影を施錠できる書庫等に収納し、施錠して保管すること。

(ウ) 締結した当該契約に基づかずに、印影及び電子公印を用いて印刷しないこと。

(エ) 受託者保管責任者及び当該契約に基づく契約の履行に当たって必要な者以外の者に、印影及び電子公印を譲渡し、若しくは貸与し、又は利用させないこと。

(オ) 当該事務処理委託契約に基づき貸与した印影を情報処理システムに接続した電子計算機に記録し、電子公印を使用した公印刷り込み文書を印刷する場合は、電子公印の偽変造及び不適正な使用を防止するため、次に掲げる対策を講じること。

a 電子公印の使用及び印刷の記録が確認できるようにし、委託者から求められたとき及び当該業務委託契約における履行確認時に印刷記録を提出すること。

b 情報処理システム及び当該情報処理システムに接続する電子計算機について、東京都が定めるセキュリティ対策等に従い、万全のセキュリティ対策を講じること。

(カ) 当該契約の履行に関する遵守事項について、当該契約業務の従事者全員に対して十分に説明し周知徹底を図り、その実施状況を書面にし、提出すること。

(キ) 印影の刷り込みは、原寸大により行うものとし、印影又は電子公印を拡大、縮小、又は加工して印刷しないこと。

(ク) 受託者保管責任者は、印影に盗難、紛失等の事故があったとき、又は電子公印に偽変造及び不適正な使用があったときは、速やかに文書により保管責任者に届けること。

(ケ) 受託者保管責任者は、汚損、破損又は刷り損じ等により公印刷り込みを行った用紙等はすべて引き渡すこと。

(コ) 情報処理システムに接続した電子計算機に印影を記録し、電子公印を使用した公印刷り込み文書の印刷ができるようになったときは、印影を速やかに保管責任者に引き渡すとともに、当該公印刷り込み文書又は当該公印刷り込み文書の試し刷りのものを保管責任者に1部提出すること。

(サ) 試し刷りその他の理由により、締結した当該契約に定める部数を超えて印刷したものがある場合は、当該印刷物をすべて引き渡すこと。

(シ) (オ)に規定する電子公印を使用した公印刷り込み文書を印刷する場合は、契約締結時において、当該電磁的記録を復元不可能な形で消去する旨の誓約をすること及び印刷物納入時において、当該電磁的記録を復元できないように消去した旨の報告を書面で提出すること。ただし、公印管理者の承認がある場合は除くものとする。

2 受託者の公印刷り込み文書の使用及び管理方法等

(1) 保管責任者は、受託者に電子公印を使用した公印刷り込み文書の交付を委託した部数及び受託者から引渡しを受けた部数を公印事前押印・刷り込み文書等処理簿に受渡しの都度記録するとともに、受託者に、公印刷り込み文書の使用の都度、文書の種類ごとに、使用年月日、使用部数、残部数、使用者名を記録させ、必要に応じ当該記録を提出させるものとする。ただし、1(3)に規定する印刷に係る業務委託に引き続き交付に係る業務を受託者に委託する場合で、保管責任者が当該公印刷り込み文書を保管していない場合には、公印事前押印・刷り込み文書等処理簿の備考欄等にその旨記録するものとする。

(2) 保管責任者は、受託者に電子公印を使用した公印刷り込み文書の保管を行わせる場合には、施錠できる書庫等に収納させ、施錠させるものとする。

(3) 保管責任者は、受託者の保管する電子公印を使用した公印刷り込み文書に盗難等の事故があったとき又は電子公印に偽変造及び不適正な使用があったときは、直ちに公印刷り込み文書事故届(別記第2号様式)により公印管理者に届け出なければならない。

(4) 保管責任者は、受託者が保管する電子公印を使用した公印刷り込み文書が様式の変更、人事異動、公印の改刻等の理由で使用できなくなったときは、速やかに引渡しを受けるとともに、公印事前押印・刷り込み文書等処理簿を添えて公印管理者に引き渡さなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、公印管理者と協議の上、公印管理者に引き渡すまでの間、保管責任者が適切に保管する。

(5) 保管責任者は、受託者が保管する電子公印を使用した公印刷り込み文書が書き損じ、汚損又は破損により使用できなくなったときは、委託期間の末日までに引渡しを受けるとともに、斜線等により印影を抹消して保管し、当該文書に公印事前押印・刷り込み文書等処理簿を添えて、使用終了手続時に(公印管理者が求めた時にあっては、その発生の都度)公印管理者に引き渡さなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、公印管理者と協議の上、公印管理者に引き渡すまでの間、保管責任者が適切に保管する。

(6) 当該年度内の使用予定部数に達したときは、速やかに当該電磁的記録を電子計算機から復元不可能な形で消去させる(公印管理者の承認がある場合は除く。)とともに、その旨の書面にて報告させ、公印管理者に当該書面を提出するものとする。

(7) 委託期間の末日(一時に交付する必要のある文書にあっては、当該交付日の翌日)において受託者が管理する公印刷り込み文書に残余が生じたときは、当該文書に公印事前押印・刷り込み文書等処理簿を添えて、使用終了手続時に公印管理者に引き渡さなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、公印管理者と協議の上、公印管理者に引き渡すまでの間、保管責任者が適切に保管する。

(8) 当該年度内の使用予定部数に達していないときは、使用予定の残余部数分を翌年度に繰り越すことはできないものとし、(6)に準じて処理するものとする。

(令5 4総総文1732・追加、令7 6総総文1736・一部改正)

別記

(平5 5総総文328・令2 31総総文1917・令3 2総総文1660・一部改正)

(平5 5総総文328・平10 9総総文596・令2 31総総文1917・一部改正)