○雇傭員の退職年金及び退職一時金等給与規則

昭和三〇年二月一〇日

規則第四号

雇傭員の退職年金及び退職一時金等給与規則を次のように定める。

雇傭員の退職年金及び退職一時金等給与規則

目次

第一章 給付の請求(第一条―第十二条)

第二章 給付の裁定(第十三条―第十五条)

第三章 給付の支給及び受給権調査(第十六条―第二十八条)

第四章 年金証書の返還及び再交付(第二十九条―第三十二条)

第五章 異動の届出(第三十三条―第三十六条)

第六章 雑則(第三十七条―第四十条)

付則

第一章 給付の請求

(請求の方式)

第一条 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年二月東京都条例第一号。以下「条例」という。)による給付を受けようとする者は、所定の請求書その他の書類を、退職死亡当時の所属長を経て(第五条第二項第七号及び第七条に該当する場合を除く。)裁定庁に提出しなければならない。

(退職年金)

第二条 退職年金の裁定を受けようとする者は、退職年金請求書を提出しなければならない。

2 前項の請求書には、在職中の履歴書及び戸籍抄本(退職後請求までの間において作成されたもの)を添付しなければならない。

(昭五三規則八五・昭五五規則一八五・平一一規則一一一・一部改正)

(通算退職年金)

第二条の二 通算退職年金の裁定を受けようとする者は、通算退職年金請求書を提出しなければならない。

2 前項の請求書には、前条第二項に規定する書類のほか条例第十四条の二第一項各号の一に該当するに至つた事実を証明する書類を添付しなければならない。

(昭三七規則四九・追加)

(障害年金)

第三条 障害年金の裁定を受けようとする者は、障害年金請求書を提出しなければならない。

一 負傷または疾病が公務に起因したことを認めるに足るべき書類(たとえば、現認証明書、所属長の事実証明書等)

二 症状の経過を記載した書類

三 請求当時における診断書

四 条例第十七条に掲げる障害補償またはこれに相当する給与の金額及びこれを受ける理由の生じた年月日を記載した所属長の証明書

(昭三七規則四九・一部改正)

一 その者が刑に処せられたことにより給付を受ける権利または資格を失つたこと及び当該刑の言渡しの効力が失われたものとされたことを明瞭にできる申立書

(昭三七規則一六〇・追加)

(退職年金額の改定)

第四条 条例第十四条の規定により退職年金額の改定を受けようとする者は、退職年金改定請求書を提出しなければならない。

3 第二条第三項の規定は、退職年金改定の請求について準用する。

(遺族年金)

第五条 遺族年金の裁定を受けようとする者は、遺族年金請求書を提出しなければならない。

2 前項の請求書には、次の書類を添付しなければならない。

一 雇傭員の在職中の履歴書(条例第十九条第一項第二号に該当する場合に限る。)

二 雇傭員であつた者の死亡の事実及びその遺族の順位を証明する戸籍謄本

三 遺族年金の裁定を受けようとする者が、雇傭員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを明りようにすることができる申立書

四 遺族年金の裁定を受けようとする者が条例第二十条第一項に規定する成年の子又は条例第二十三条の二ただし書に規定する夫であるときは、障害の状態にあることを証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する市、区、町、村長又はこれに準ずべき者の証明書

五 条例第十九条第一項第一号又は第三号の規定に該当する場合にあつては、それぞれ退職年金証書又は障害年金証書

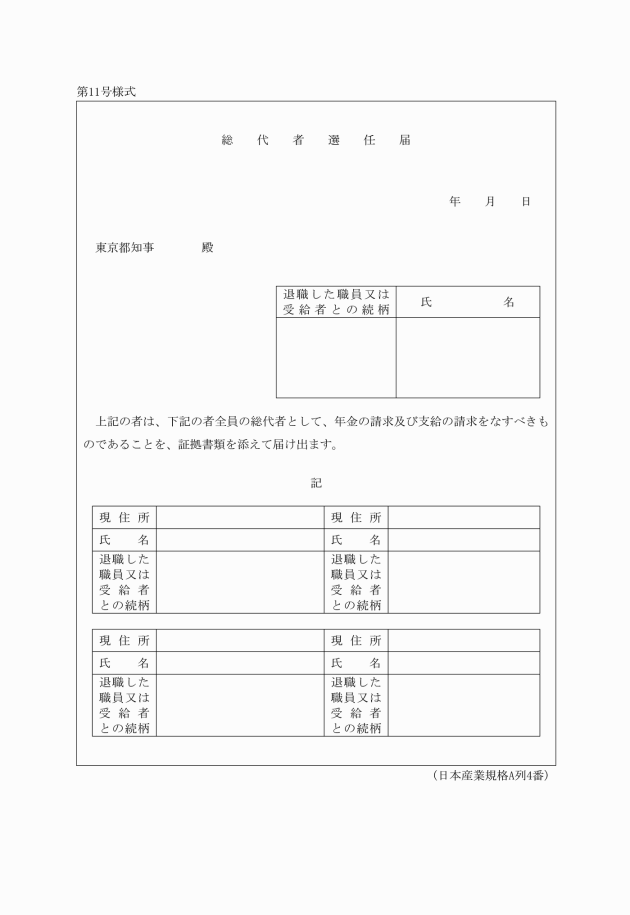

3 遺族年金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、前二項に規定する書類のほか総代者選任届書を添付しなければならない。

(昭四六規則一八九・昭五三規則八五・昭五五規則一八五・昭五七規則一二九・平一一規則一一一・一部改正)

(公務による遺族年金)

第六条 雇傭員の死亡が公務にもとづく負傷または疾病によるときは、前条の規定によるほか、遺族年金請求書に次の書類を添付しなければならない。

一 雇傭員の在職中の履歴書

三 死亡者の死亡診断書または屍体検案書

四 条例第二十二条に掲げる遺族補償またはこれに相当する給与の金額及びこれを受ける理由の生じた年月日を記載した所属長の証明書

2 前項第三号の死亡診断書または屍体検案書を添付することができない場合においては、死亡の事実を証する公の証明書を添付しなければならない。

(復権による遺族年金)

第六条の二 条例第百五号付則第二条第一項の規定による遺族年金の裁定を受けようとする者は、前二条の規定によるほか、遺族年金請求書に次の書類を添付しなければならない。

一 雇傭員が刑に処せられたことにより給付を受ける権利または資格を失つたこと及び当該刑の言渡しの効力が失われたものとされたことを明瞭にできる申立書

(昭三七規則一六〇・追加)

(遺族年金の転給)

第七条 第二十三条第二項または条例第二十四条第二項の規定により遺族年金の転給を受けようとする者は、遺族年金転給請求書を裁定庁に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、次の書類を添付しなければならない。

一 前遺族年金権者が遺族年金を受ける権利を失つたことを証する書類

二 転給を受けようとする者の戸籍謄本(雇傭員であつた者の遺族の順位を証明することができるもの)

三 転給を受けようとする者が条例第二十条第一項に規定する成年の子であるときは、障害の状態にあることを証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する市、区、町、村長又はこれに準ずべき者の証明書

四 条例第二十三条第二項の規定による者にあつては、遺族年金受給者が引き続き一年以上所在が不明であることを証明する書類

五 転給を受けようとする者が雇傭員であつた者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたことを明りようにすることができる申立書

六 遺族年金証書

3 第五条第三項の規定は、遺族年金の転給の場合に準用する。

(昭四六規則一八九・昭五三規則八五・昭五五規則一八五・昭五七規則一二九・平一一規則一一一・一部改正)

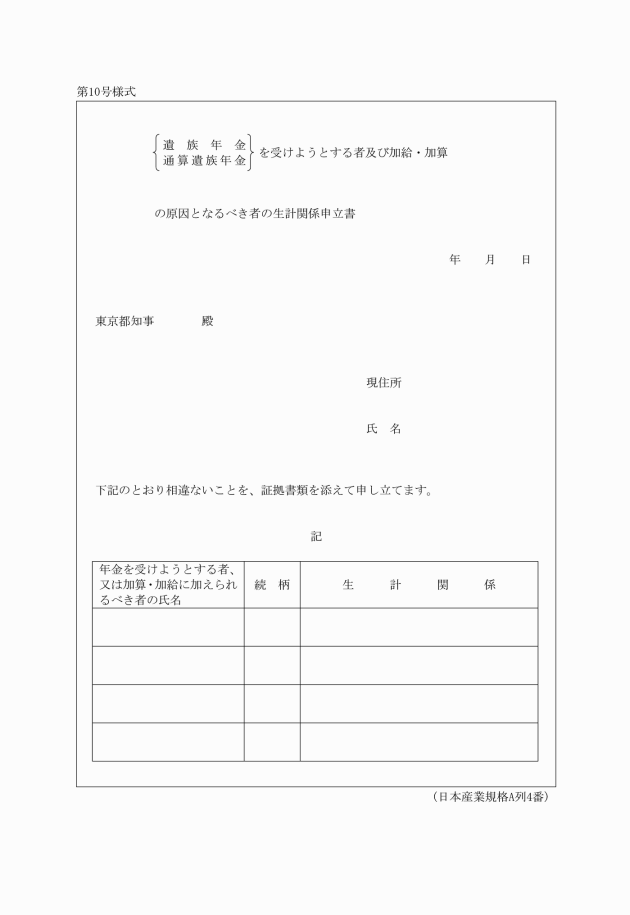

(加算を含む遺族年金)

第七条の二 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付金の年額の改定に関する条例(昭和四十八年東京都条例第九十号。以下「条例第九十号」という。)第四条第一項に規定する加算を含む遺族年金を請求しようとする場合においては、第五条から前条までの規定によるほか、遺族年金請求書に次の書類を添付しなければならない。

二 加算の原因となるべき子が雇傭員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたこと及び遺族年金を受けようとする者により生計を維持し、又はこれと生計を共にすることを明りようにできる申立書

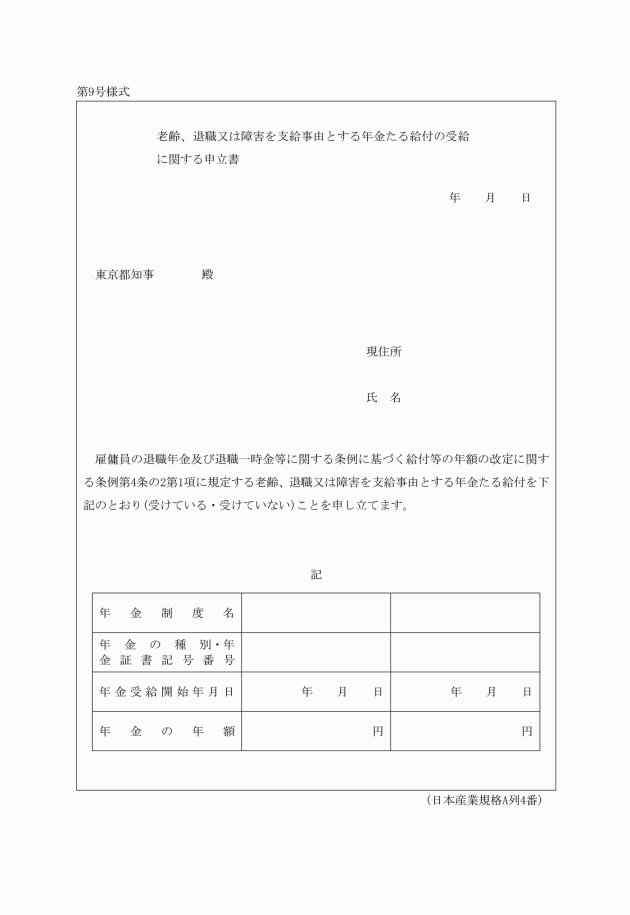

三 条例第九十号附則第四条の二第一項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付であつて東京都規則で定めるものを受けているかいないかをめいりようにできる申立書

2 加算の原因となるべき子が障害の状態にあるため労働能力のない成年の子である場合においては、前項の規定によるほか、遺族年金請求書に障害の状態にあることを証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する区市町村長又はこれに準ずる者の証明書を添付しなければならない。

(昭五三規則八五・追加、昭五五規則一八五・昭五七規則一二九・令四規則三六・一部改正)

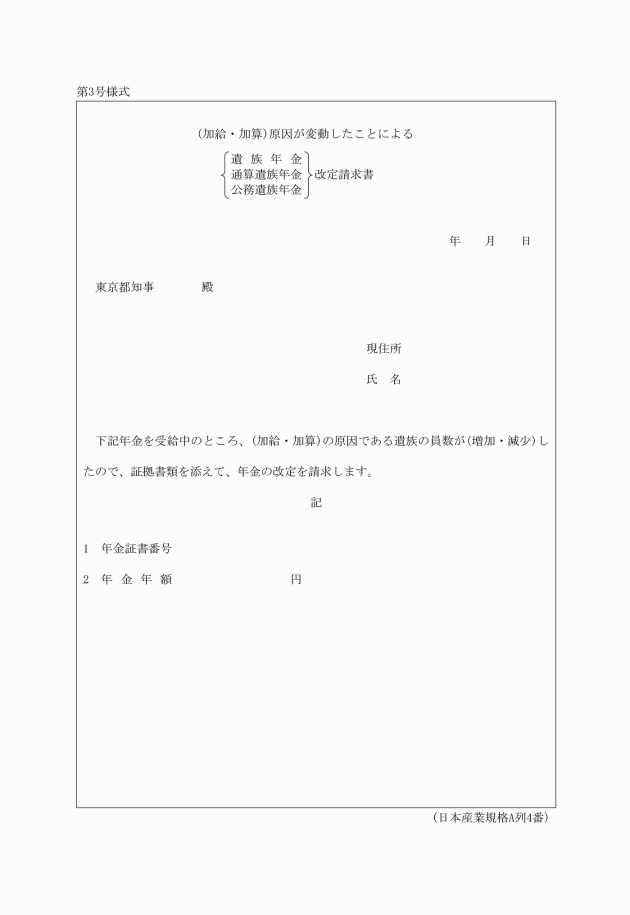

(加算員数の変動による遺族年金の改定)

第七条の三 条例第九十号第四条第一項の規定による加算を受ける遺族年金権者は、その加算の原因となる子の員数に増減があつた場合においては、加算員数の変動による遺族年金改定請求書に左の書類を添付して裁定庁にこれを提出しなければならない。

一 加算の原因となるべき子の員数が増加した場合にあつては、遺族年金証書及び戸籍謄本(加算の原因である子の員数の増加を明りようにすることができるもの)並びに前条第一項第二号の申立書

二 加算の原因となる子の員数が減少した場合にあつては、遺族年金証書及び加算の原因となる子の員数が減少したことを明りようにすることができる申立書

(昭五三規則八五・追加、令四規則三六・一部改正)

第七条の四 条例第十九条第一項第一号及び第二号に規定する遺族年金(昭和五十五年十月三十一日以後に給与事由の生じた遺族年金に限る。以下この条において同じ。)を受ける者は、条例第九十号第四条第一項の規定による加算を受けることとなつたときは、加算に関する遺族年金改定請求書に次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して裁定庁に提出しなければならない。

一 条例第九十号第四条第二項第二号に該当することとなつたとき 遺族年金証書、戸籍謄本(加算の原因である子のあることを明らかにできるもの)、第七条の二第一項第二号及び第三号の申立書並びに障害の状態にあることを証する診断書及び生活資料を得るみちがないことを証する区市町村長又はこれに準ずべき者の証明書(加算の原因となるべき子が障害の状態にあるため労働能力のない成年の子の場合に限る。)

二 条例第九十号第四条第二項第三号に該当することとなつたとき 遺族年金証書及び第七条の二第一項第三号の申立書

2 条例第九十号第四条の二第二項の規定による加算額の加算を含む遺族年金を受ける者は、その後同条第一項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付であつて東京都規則で定めるものを受けないこととなつたときは、加算に関する遺族年金改定請求書に遺族年金証書及び第七条の二第一項第三号の申立書を添付して裁定庁に提出しなければならない。

(昭五五規則一八五・追加、昭五七規則一二九・令四規則三六・一部改正)

(通算遺族年金)

第七条の五 条例第二十五条の二第一項の規定により通算遺族年金を請求しようとする者は、通算遺族年金請求書に次に掲げる書類を添付して裁定庁にこれを提出しなければならない。

一 雇傭員であつた者の履歴書及び雇傭員であつた者が通算退職年金の支給を受ける権利を有する者であつたことを証明する書類(その者が第一条の規定による通算退職年金の請求を行つていない場合に限る。)

二 雇傭員であつた者の死亡事実の記載された戸籍謄本

三 請求者の戸籍謄本(雇傭員死亡の時以後の請求者の身分関係を明りようにすることができるもの)

四 請求者が雇傭員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたことを明りようにすることができる申立書

五 請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が条例第二十五条の二第四項において準用する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十九条第一項各号に規定する同法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その事実を証明する診断書

六 雇傭員であつた者が通算退職年金の年金証書の交付を受けている場合には、その年金証書

2 条例第二十五条の二第四項において準用する厚生年金保険法第六十三条第一項の規定により通算遺族年金を受ける権利を失つた配偶者がある場合において通算遺族年金の支給の停止の解除を請求しようとする子又は条例第二十五条の二第四項において準用する厚生年金保険法第六十七条第一項の規定により所在不明である配偶者の通算遺族年金の支給の停止を申請し、通算遺族年金の支給の停止の解除を請求しようとする子は、通算遺族年金転給請求書に次の書類を添付して裁定庁にこれを提出しなければならない。

一 条例第二十五条の二第四項において準用する厚生年金保険法第六十三条第一項各号の一又は第六十七条第一項に該当する事実を証明する書類

三 通算遺族年金の年金証書

(昭五三規則八五・追加、昭五五規則一八五・旧第七条の四繰下・一部改正、昭五七規則一二九・平一一規則一一一・一部改正)

(退職一時金)

第八条 退職一時金の支給を受けようとする者は、退職一時金請求書を提出しなければならない。

2 前項の請求書には在職中の履歴書を添付しなければならない。

(退職一時金または退職給与金の選択の申出)

第八条の二 条例第二十六条第五項または第三十八条第四項の規定により退職一時金または退職給与金の額の計算上控除額の控除を受けないことを希望する旨の申出をしようとする者は同項に規定する申出の期間内に、退職一時金(退職給与金)選択申出書を提出しなければならない。

(昭三七規則四九・追加)

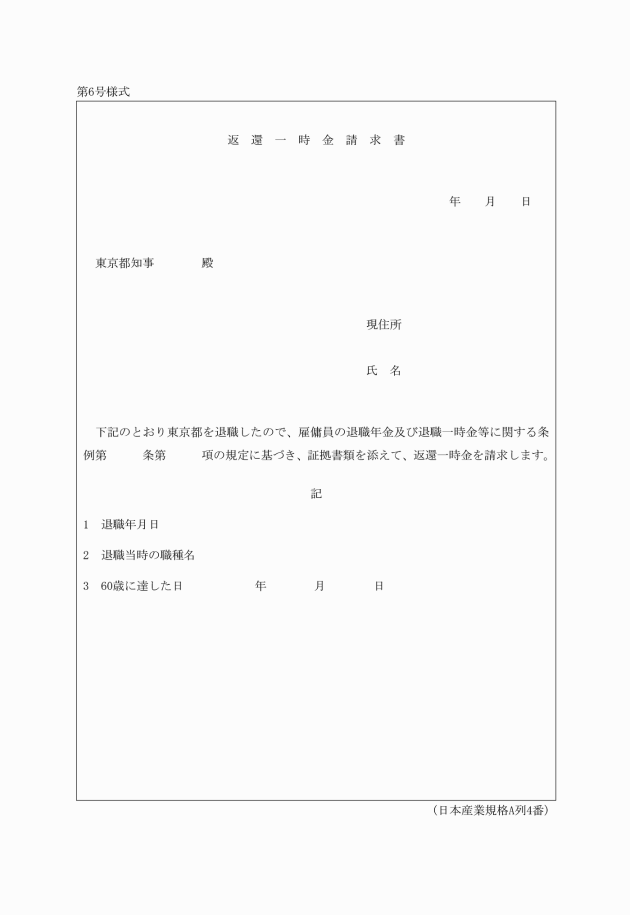

(返還一時金の選択の申出)

第八条の三 条例第二十六条の三第一項の規定により返還一時金の支給を受けることを希望する旨の申出をしようとする者は、同項に規定する申出の期間内に、返還一時金選択申出書を提出しなければならない。

(昭三七規則四九・追加)

2 前項の請求書には、その者の在職中の履歴書及び条例第十四条の二第一項各号の一に該当するに至らなかつた事実を証明する書類を添付しなければならない。

(昭三七規則四九・追加)

(遺族一時金)

第九条 遺族一時金の支給を受けようとする者は、遺族一時金請求書を提出しなければならない。

2 前項の請求書には、次の書類を添付しなければならない。

一 雇傭員であつた者の履歴書

二 雇傭員であつた者の死亡の事実及び遺族の順位を証明する戸籍謄本

三 条例第二十八条第一項第二号の規定に該当する者であるときは、その事実に関する申立書

3 第五条第三項の規定は、遺族一時金の支給の請求の場合に準用する。

(死亡一時金)

第九条の二 条例第二十八条の二の規定により死亡一時金の請求をしようとする者は、死亡一時金請求書を提出しなければならない。

(昭三七規則四九・追加)

(特別措置による支給)

第十条 条例第三十五条の規定により支給を受けようとする者は、特別措置による支給金請求書を提出しなければならない。

2 前項の請求書には、在職中の履歴書及び退職給付を受ける権利がないことの事実を記載した申立書を添付しなければならない。

(昭五三規則八五・追加、昭五五規則一八五・一部改正)

(未払給付)

第十一条 条例第五条の規定により未払給付の支給を受けようとする者は、年金又は一時金である給付の請求に準じて、請求書、死亡したる給付を受ける権利のある者の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができる戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写しその他の書類を提出しなければならない。

(平二九規則一〇五・令四規則三六・一部改正)

第二章 給付の裁定

(書類の証明及び計算書の作成)

第十三条 所属長において請求書及び関係書類を受け付けたときは、これを調査し、不備の点のないことを認めたときは履歴書、証明書その他の添付書類につきその庁において証明することができるものは証明し、退職一時金、返還一時金、遺族一時金、死亡一時金及び特例による一時金給付については計算書を作り、すみやかにこれを裁定庁に送付しなければならない。

(昭三七規則四九・一部改正)

(給付の裁定)

第十四条 裁定庁において請求書及び関係書類を受け付けたときは、これを審査し、請求書及び関係書類に不備の点なく、かつ、給付を受ける権利があると認めたときは、年金である給付については年金証書を、一時金である給付については裁定通知書を請求者に交付しなければならない。

(裁定庁の審査)

第十五条 裁定庁は、審査上必要があると認めたときは、請求者または申請者に出頭を求めまたは必要なる書類の提出を求めることができる。

第三章 給付の支給及び受給権調査

(過誤払による返還金債権への充当)

第十六条 条例第十一条の三第二項に規定する知事が別に定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

一 年金である給付を受ける者の死亡を支給事由とする遺族年金権者(通算遺族年金を受ける権利を有する者を含む。以下同じ。)が、当該給付を受ける者の死亡に伴う当該年金の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

二 遺族年金権者が、同一支給事由に基づく他の遺族年金権者の死亡に伴う当該遺族年金(通算遺族年金を含む。)の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

(平一九規則一七四・全改)

一 第七条の二第二項又は条例第十三条第三項、第十五条、第二十条第一項第三号若しくは第二十三条の二ただし書の事実を証するために障害の状態にあることを証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する区市町村長又はこれに準ずる者の証明書

二 条例第九十号第四条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第一号及び第二号の規定により加算の原因となる子の員数を調査するため、当該子の住民票謄本及び当該子が受給者により生計を維持し、又はこれと生計を共にすることを明りようにすることができる申立書

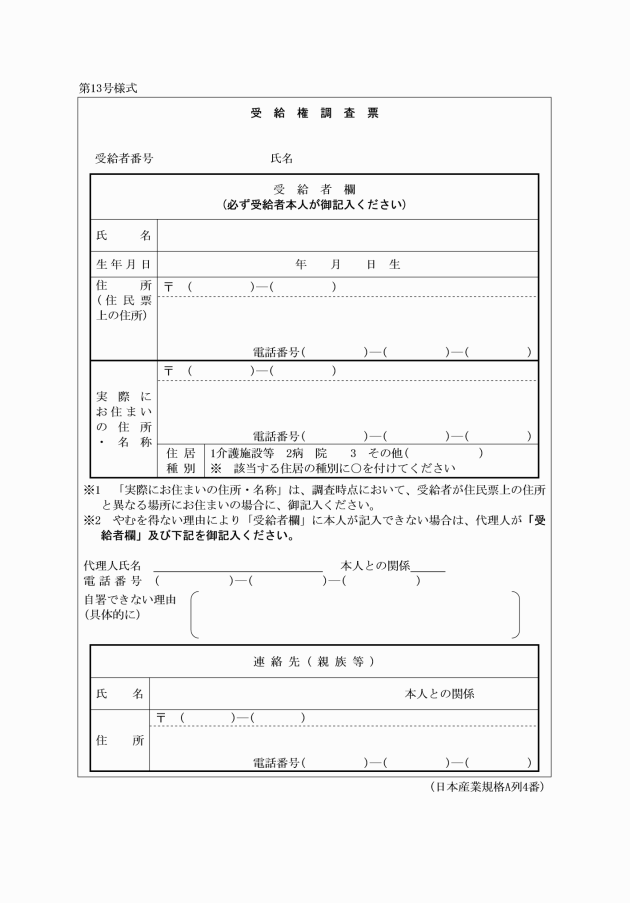

三 条例第九十号第四条の二第一項に規定する老齢・退職又は障害を支給事由とする年金たる給付であつて東京都規則で定めるものの受給の有無を調査するために第七条の二第一項第三号の申立書(年金受給権存否の調査のための受給権調査票に記載してこれに代えることを妨げない。)

四 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十三年東京都条例第三十三号。以下「一部改正条例」という。)附則第六条及び第八条の規定による年金である給付を受ける者(遺族年金給付を受ける者を除く。)については、雇傭員となつていないこと又は恩給条例等の適用を受ける身分を取得していないことの申立書

2 前項の書類は、事実が裁定庁に明らかな場合または公の証明書がある場合において裁定庁がこれを承認したときは、その承認をもつてこれに代えることができる。

3 第一項に規定する書類を提出すべき月が給付の裁定を受けた月(証書の日付にある月)の翌月から十二月以内にあるときは、その年は、その書類を提出することを要しない。

(昭三三規則二九・昭三四規則一二八・昭三七規則四九・昭四〇規則二〇・昭四一規則一八・昭四六規則一八九・昭五三規則八五・昭五五規則一八五・昭五七規則一二九・平一七規則七一・令二規則一七五・一部改正)

第十七条の二 裁定庁は、年金受給権存否の調書上必要があると認めたときは、年金である給付の受給者に出頭を求め、又は必要なる書類の提出を求めることができる。

(昭五三規則八五・追加、平二三規則六九・一部改正)

(平二三規則六九・全改)

第十八条の二 裁定庁は、受給者の失踪等により、受給者の生存が確認できないときは、次の支給期以後(条例第二十三条第一項に規定する次順位者の申請に基づき、同条第二項に規定する遺族年金を当該次順位者に支給する期間を除く。)の給付については受給者の生存が明らかとなった後に支給するものとする。

(平二三規則六九・追加)

(給付の支払)

第十九条 年金である給付は、口座振替の方法又は東京都会計事務規則(昭和三十九年東京都規則第八十八号)第五十七条に規定する送金払により支払う。ただし、条例第十一条第五項の規定による給付及び前支給期に支給できなかつた給付の支給については、これら以外の方法によつて、支払うことができる。

(昭四一規則一八・全改、昭四五規則四三・平一九規則二〇八・一部改正)

第十九条の二 第十九条に規定する口座振替の方法により、年金である給付の支払いを受けようとする者は、年金口座振替依頼書を二通裁定庁に提出しなければならない。

2 口座振替の方法により、年金である給付の支払いを受けている者が、前項の規定により提出した年金口座振替依頼書の記載事項の内容を変更しようとするときは、年金口座振替変更届を二通裁定庁に提出しなければならない。

(昭四一規則一八・追加)

(昭四一規則一八・追加、昭四五規則四三・平一九規則二〇八・一部改正)

第二十条 居住地に変更があつた場合においては、受給者は、その旨を裁定庁に届け出なければならない。

(昭四一規則一八・一部改正)

第二十条の二 前三条に規定する依頼書又は届書が支給期前一月以前に裁定庁に到達したときは、次の支給期から当該届出の内容に従い年金を支払うものとする。

(昭四一規則一八・追加、平二三規則六九・一部改正)

第二十一条 削除

(昭四一規則一八)

第二十二条 削除

(昭四一規則一八)

第二十三条 削除

(昭四一規則一八)

第二十四条 削除

(昭四一規則一八)

第二十五条 削除

(昭四一規則一八)

第二十六条 削除

(昭四一規則一八)

第二十七条 削除

(昭四一規則一八)

第二十八条 削除

(昭四一規則一八)

第四章 年金証書の返還及び再交付

(年金証書の返還)

第二十九条 退職年金または障害年金を受ける者が、条例第十三条第一項、同第十七条の二及び一部改正条例付則第十一条第一項の規定に該当し、年金である給付の支給を停止されるべき場合においては、その旨を明記して、その年金証書をすみやかに裁定庁に返還しなければならない。

(昭三三規則二九・全改)

第三十条 年金である給付を受ける者が死亡しまたは給付を受ける権利を失つた場合において給付を受けるべき次順位者がないときは、年金証書を占有する者はすみやかに裁定庁にこれを返還しなければならない。

2 前項の場合において亡失その他の理由により年金証書を返還することができないときは、すみやかにその旨を裁定庁に届け出なければならない。

(再交付)

第三十一条 年金証書または裁定通知書を亡失またはき損したときは、その理由を具し証拠書類を添えて裁定庁にその再交付を申請することができる。

第三十二条 年金証書または裁定通知書の再交付があつたときは、従前の年金証書または裁定通知書はその効力を失う。

2 亡失を理由として年金証書または裁定通知書の再交付があつた後、従前の年金証書または裁定通知書を発見したときは、すみやかに裁定庁にこれを返還しなければならない。

第五章 異動の届出

(年金受給者の届出等)

第三十三条 年金である給付を受ける者が、条例の規定によりその給付を受ける権利を失つた場合または給付の支給を停止されるべき場合には、本人、遺族または、縁故者からすみやかにその旨を裁定庁に届け出なければならない。

第三十四条 削除

(昭五三規則八五)

第三十五条 年金である給付を受ける者が、その氏名を変更したときは、年金証書及び戸籍抄本を添えてその旨を裁定庁に届け出なければならない。

第三十六条 削除

(昭四五規則四三)

第六章 雑則

(掛金)

第三十七条 条例第三十二条に規定する掛金は、毎月給料支給の際、その支給を受ける給料額から、公営企業に従事する者にあつては、公営企業の管理者に、その他の者にあつては知事に納付しなければならない。

2 転職、休職、退職または死亡等により過渡給料の返納を必要とするときは、その過渡給料額から条例第三十二条の規定により掛金を算出したときの割合をその過渡給料額に乗じて得た金額を控除した残額につき返納の手続を行うものとする。

(請求書類の様式)

第三十八条 年金及び一時金である給付の請求書その他の書類はおおむね別記様式に準じて作成しなければならない。

(委任された事項)

第三十九条 一部改正条例附則第六条及び同第七条の規定により東京都規則で定めることとなつている返還額、給料額及び一時金相当額については、次の各号に定めるところによる。

一 返還額 雇傭員であつた期間と吏員であつた期間とを合算して二十年に達したとき(以下本条中「給与発生日」という。)の吏員の給料月額を、吏員としての身分を喪失した日における給与水準に換算した額〔(給与発生日が昭和二十一年六月三十日以前であるときは、給与発生日における吏員の給料月額に百五十を乗じて得た額)(給与発生日が昭和二十一年七月一日から昭和二十二年十二月三十一日までの間にあるときは、別表一に掲げる給与発生日における吏員の給料月額に、それぞれ対応する仮定給料月額に百五十を乗じて得た額)〕(以下本条中「基礎給料月額」という。)の三十分の一の額(円未満のは数を生じたときは切り捨てる。)に、雇傭員であつた期間についてすでに受けた退職給与金の額を、その退職給与金の基礎となつた給料日額で除して得た数(一未満のは数を生じたときは切り捨てる。)を乗じて得た金額。ただし、一部改正条例付則第六条に規定する年金である給付が遺族に給せられるものであるときは、その額の十分の五の金額

二 給料額 基礎給料月額

三 一時金相当額 基礎給料月額に、一部改正条例付則第七条に規定する吏員としての在職年数を乗じて得た金額(十円未満のは数を生じたときは切り捨てる。)

(昭三三規則二九・追加)

第四十条 一部改正条例付則第八条の規定により東京都規則で定めることとなつている給料額及び退職給与金の額に相当する返還額については、次の各号に定めるところによる。

一 給料額 雇傭員であつた期間が二十年に達したとき(以下本条中「雇傭員給与発生日」という。)の給料日額を吏員としての身分を喪失した日における給与水準に換算した額〔(雇傭員給与発生日が昭和二十一年六月三十日以前であるときは、雇傭員給与発生日における給料日額に百五十を乗じて得た金額)(雇傭員給与発生日が昭和二十一年七月一日から昭和二十二年十二月三十一日までの間にあるときは、別表二に掲げる雇傭員給与発生日における給料月額または給料日額に、それぞれ対応する仮定給料日額に百五十を乗じて得た額)〕

二 退職給与金の額に相当する返還額 前号に規定する給料額の三十分の一の額(円未満のは数を生じたときは切り捨てる。)に六八四を乗じて得た金額。ただし、一部改正条例付則第八条に規定する年金である給付が遺族に給せられるものであるときは、その額の十分の五の金額

(昭三三規則二九・追加)

付則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年一月一日から適用する。ただし、交通局雇傭員及びその遺族については、東京都規則で定める日から適用する。

2 東京都恩給給与規則(昭和二十四年一月東京都規則第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令四規則三六・追加)

付則(昭和三〇年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和三三年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年三月一日から適用する。

付則(昭和三四年規則第一二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和三七年規則第四九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等給与規則第八条の二の規定は、雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年三月東京都条例第二十三号)付則第五条の規定による申出について準用する。

付則(昭和三七年規則第一六〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

付則(昭和四〇年規則第二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月一日から適用する。

2 この規則施行の際、現に従前の規定に基き提出されている受給権存否の調査に関する申立書及び年金支払報告書については、この規則により提出されたものとみなす。

付則(昭和四一年規則第一八号)

この規則中、第十九条の二第一項の規定は公布の日から施行し、その他の規定は昭和四十一年七月一日から施行する。

附則(昭和四五年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年規則第一八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年規則第一八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年規則第一二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年規則第一一一号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一七年規則第七一号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等給与規則第十七条の規定にかかわらず、平成十七年度に年金である給付を受けようとする者は、平成十七年四月一日以後同月末日までに、受給権調査票を裁定庁に提出するものとする。

附則(平成一九年規則第一七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年規則第二〇八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に発行された郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた郵便振替(同項第六号の簡易払に係る払出しに限る。)の取扱いについては、なお従前の例による。

附則(平成二三年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年規則第一〇五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年規則第二二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和二年規則第一七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和四年規則第三六号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第十一条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基づく給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(令和四年東京都条例第七号)附則第二条に規定する未成年の子に対するこの規則による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等給与規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第七条の二第二項、第七条の三第二項及び第七条の四第一項第一号の規定の適用については、改正後の規則第七条の二第二項中「障害の状態にあるため労働能力のない成年の子」とあるのは「十八歳以上」と、「添付しなければならない。」とあるのは「添付しなければならない。ただし、当該子が二十歳未満である場合においては、生活資料を得るみちのないことを証する区市町村長又はこれに準ずる者の証明書は添付することを要しない。」と、改正後の規則第七条の三第二項中「障害の状態にあるため労働能力のない成年の子」とあるのは「十八歳以上」と、改正後の規則第七条の四第一項第一号中「診断書及び」とあるのは「診断書(加算の原因となるべき子が十八歳以上の場合に限る。)又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「障害の状態にあるため労働能力のない成年の子」とあるのは「二十歳以上」とする。

別表一

(昭三三規則二九・追加)

給料月額 | 仮定給料月額 | 給料月額 | 仮定給料月額 |

三〇〇円 | 四五円 | 三三〇円 | 五〇円 |

三六〇 | 五五 | 三九〇 | 六五 |

四二〇 | 七五 | 四六〇 | 八五 |

五〇〇 | 九五 | 五四〇 | 一〇五 |

五八〇 | 一一五 | 六二〇 | 一二五 |

六六〇 | 一三五 | 七〇〇 | 一四五 |

七五〇 | 一六〇 | 八〇〇 | 一七五 |

八五〇 | 一九〇 | 九〇〇 | 二〇五 |

九五〇 | 二二〇 | 一、〇〇〇 | 二四〇 |

一、〇五〇 | 二六〇 | 一、一〇〇 | 二八〇 |

一、一五〇 | 三〇〇 | 一、二〇〇 | 三二〇 |

一、三〇〇 | 三六〇 | 一、四〇〇 | 四〇〇 |

一、五〇〇 | 四四〇 | 一、六〇〇 | 四八〇 |

一、七〇〇 | 五二〇 | 一、八〇〇 | 五六〇 |

一、九〇〇 | 六〇〇 | 二、〇〇〇 | 六五〇 |

給料月額が、この表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の給料月額に対する仮定給料月額による。 | |||

別表二

(昭三三規則二九・追加)

甲(月給の者)

給料月額 | 仮定給料日額 | 給料月額 | 仮定給料日額 |

円 一二〇 | 円 五〇 | 円 一三〇 | 円 五五 |

一四〇 | 六一 | 一五〇 | 六六 |

一六〇 | 七二 | 一七〇 | 七七 |

一八〇 | 八三 | 一九〇 | 八八 |

二〇〇 | 九四 | 二一〇 | 一・〇〇 |

二二〇 | 一・〇五 | 二三〇 | 一・一一 |

二四〇 | 一・一六 | 二六〇 | 一・二七 |

二八〇 | 一・三八 | 三〇〇 | 一・五〇 |

三二〇 | 一・六一 | 三四〇 | 一・七二 |

三六〇 | 一・八三 | 三八〇 | 二・〇五 |

四〇〇 | 二・二七 | 四二〇 | 二・五〇 |

四四〇 | 二・六六 | 四七〇 | 二・九一 |

五〇〇 | 三・一六 | 五三〇 | 三・四一 |

五六〇 | 三・六六 | 五九〇 | 三・九一 |

六二〇 | 四・一六 | 六五〇 | 四・四一 |

六九〇 | 四・七五 | 七三〇 | 五・一三 |

七七〇 | 五・五三 | 八一〇 | 五・九三 |

八五〇 | 六・三三 | 九〇〇 | 六・八三 |

九五〇 | 七・三三 | 一、〇〇〇 | 八・〇〇 |

一、〇五〇 | 八・六六 | 一、一〇〇 | 九・三三 |

一、一五〇 | 一〇・〇〇 | 一、二〇〇 | 一〇・六六 |

に二十五を乗じて得た金額(十円未満のは数を生じたときは切り捨てる。) | |||

乙(日給の者)

給料日額 | 仮定給料日額 | 給料日額 | 仮定給料日額 |

円 四・〇〇 | 円 五〇 | 円 四・五〇 | 円 五八 |

五・〇〇 | 六六 | 五・五〇 | 七四 |

六・〇〇 | 八三 | 六・五〇 | 九一 |

七・〇〇 | 一・〇〇 | 七・五〇 | 一・〇八 |

八・〇〇 | 一・一六 | 八・五〇 | 一・二四 |

九・〇〇 | 一・三三 | 九・五〇 | 一・四一 |

一〇・〇〇 | 一・五〇 | 一〇・八〇 | 一・六三 |

一一・六〇 | 一・七六 | 一二・四〇 | 一・九六 |

一三・二〇 | 二・二三 | 一四・〇〇 | 二・五〇 |

一四・八〇 | 二・七〇 | 一五・六〇 | 二・九〇 |

一六・四〇 | 三・一〇 | 一七・二〇 | 三・三〇 |

一八・〇〇 | 三・五〇 | 一九・〇〇 | 三・七五 |

二〇・〇〇 | 四・〇〇 | 二一・〇〇 | 四・二五 |

二二・〇〇 | 四・五〇 | 二三・〇〇 | 四・七五 |

二四・〇〇 | 五・〇三 | 二五・〇〇 | 五・三三 |

二六・〇〇 | 五・六三 | 二七・〇〇 | 五・九三 |

二八・〇〇 | 六・二三 | 二九・〇〇 | 六・五三 |

三〇・〇〇 | 六・八三 | 三一・〇〇 | 七・一三 |

三二・〇〇 | 七・四六 | 三三・〇〇 | 七・八六 |

三四・〇〇 | 八・二六 | 三五・〇〇 | 八・六六 |

三六・〇〇 | 九・〇六 | 三七・〇〇 | 九・四六 |

三八・〇〇 | 九・八六 | 三九・〇〇 | 一〇・二六 |

四〇・〇〇 | 一〇・六六 |

|

|

給料額が、この表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の給料額に対する仮定給料日額による。 | |||

別記

(平11規則111・全改、令元規則22・一部改正)

(平11規則111・全改、令元規則22・一部改正)

(平11規則111・全改、令元規則22・一部改正)

(平11規則111・全改、令元規則22・一部改正)

(平11規則111・全改、令元規則22・一部改正)

(平11規則111・全改、令元規則22・一部改正)

(平11規則111・全改、令元規則22・一部改正)

(平11規則111・全改、令元規則22・一部改正)

(平11規則111・全改、令元規則22・一部改正)

(平11規則111・全改、令元規則22・一部改正)

(平11規則111・全改、令元規則22・一部改正)

(平11規則111・全改、令元規則22・一部改正)

(平23規則69・全改、令元規則22・令2規則175・一部改正)

(平11規則111・全改、令元規則22・一部改正)

(平11規則111・全改、令元規則22・一部改正)