○東京都職員共済組合施設防火管理規程

平成元年四月一日

職員共済組合規程第四号

東京都職員共済組合施設防火管理規程を公布する。

東京都職員共済組合施設防火管理規程

東京都職員共済組合施設防火管理規程(昭和四十二年東京都職員共済組合規程第八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規程は、施設における火災の発生を防止するとともに、職員その他の者の生命及び身体の安全並びに組合所管の財産及び物品の保全を図るため、防火管理上必要な事項を定めるものとする。

(施設の定義)

第二条 この規程において「施設」とは、東京都職員共済組合福祉事業に関する規則(昭和三十七年東京都職員共済組合規則第三号)第一条第二号から第四号までに掲げる施設をいう。

(平三組合規程五・平二〇組合規程二・一部改正)

(防火対策委員会)

第三条 施設における防火管理の万全を期するため、東京都職員共済組合防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事項)

第四条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

一 施設の消防計画の承認に関すること。

二 防火思想の普及に関すること。

三 前二号に掲げるもののほか、防火管理に関すること。

(委員会の構成)

第五条 委員会は、委員長及び委員をもつて構成する。

2 委員長は、管理部長の職にある者をもつて充てる。

3 委員は、管理部総務課長、同部財務課長、事業部貸付課長及び同部厚生課長の職にある者をもつて充てる。

(平二組合規程一一・平一三組合規程一三・平一四組合規程一二・平一八組合規程六・平二〇組合規程二・一部改正)

(委員会の運営)

第六条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の開催)

第七条 委員会は、毎年二回、委員長が招集する。

2 委員長は、その開催が必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、年に三回以上委員会を招集することができる。

(定足数及び表決数)

第八条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第九条 委員会の庶務は、管理部総務課において処理する。

(平二組合規程一一・一部改正)

(防火管理責任組織)

第十条 施設に消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条の規定による防火管理者のほか、火元責任者及び点検検査員を置く。

(平三組合規程五・平二〇組合規程二・一部改正)

(防火管理者)

第十一条 防火管理者には、所長又は防火上必要な業務を適切に遂行できる管理的・監督的な職にある者をもつて充てる。

2 防火管理者は、次に掲げる防火管理業務に従事する。

一 消防計画の作成及び変更

二 消防訓練及び防火教育の実施

三 建築物、火気使用施設、危険物関係施設等の点検検査の実施

四 消防用設備等の点検整備の実施

五 火気の使用又は取扱いに関する監督

六 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な業務

3 防火管理者は、必要があると認めるときは、防火担当責任者等関係職員に、前項各号に掲げる防火管理業務を行わせることができる。

(平三組合規程二八・平二〇組合規程二・一部改正)

(防火担当責任者)

第十二条 防火担当責任者は、防火管理者が指名する者をもって充てる。

2 防火担当責任者は、所属する施設の火元責任者その他の職員を指揮し、当該施設における防火管理に当たる。

(平二〇組合規程二・一部改正)

(火元責任者)

第十三条 火元責任者は、各室ごとに置き、防火管理者が指名する者をもって充てる。

2 火元責任者は、防火管理者の命を受け、各室及びその周辺における次に掲げる業務に従事する。

一 火気の使用又は取扱いに関する監督及びその検査

二 物件の整理及び消防の活動に支障ある物件の撤去

三 消火器、消火栓及び避難器具の位置、数量及び使用方法の確認並びに職員に対する周知

四 前三号に掲げるもののほか、火災の防止に関すること。

(点検検査員)

第十四条 点検検査員は、防火管理者の指名する者をもつて充て、その任務分担は、別表第一のとおりとする。

(点検検査基準)

第十五条 消防用設備等の点検検査基準は、別表第二のとおりとする。

(点検検査結果の記録及び報告)

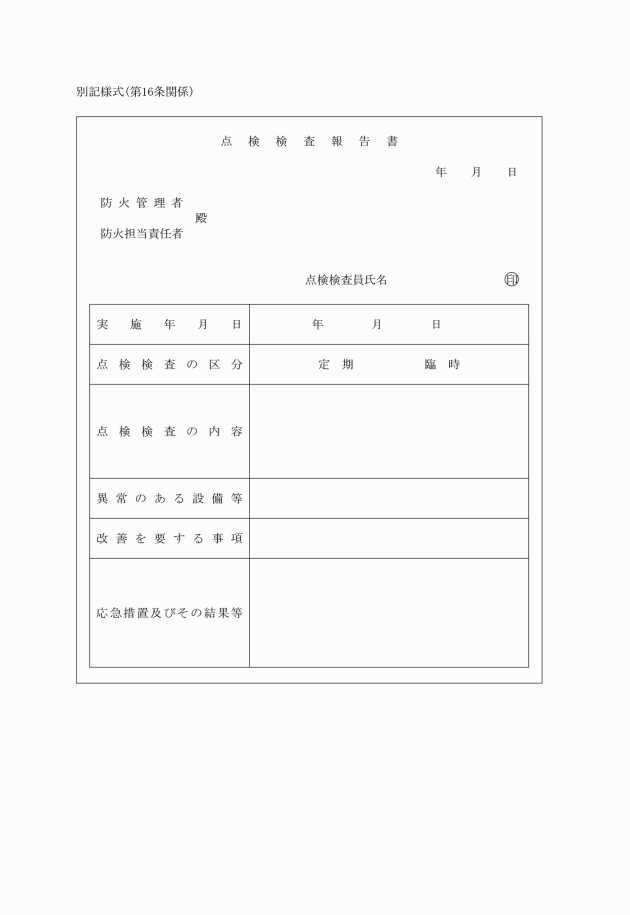

第十六条 点検検査員は 点検検査の結果をその都度記録し、保存しなければならない。

2 点検検査員は、防火上改善を要する事項を発見したときは、別記様式による点検検査報告書により、速やかに防火担当責任者及び防火管理者に報告しなければならない。

(火気の使用)

第十七条 施設内において火気を使用する場合は、火元責任者を経て、防火管理者の許可を受けなければならない。

2 施設内において火気を使用した者は、確実に残火の始末をしなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制等)

第十八条 防火管理者は、火災警報の発令等の理由により、状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その旨を職員に伝達することができる。

2 前項の規定による伝達が行われたときは、防火管理者は、火気の使用及び危険な場所への立入りを禁止することができる。

(放火対策)

第十九条 職員は、放火行為者又は不審者を発見したときは、直ちに警備員及び防火管理者に通報し、必要により初期消火活動を行わなければならない。

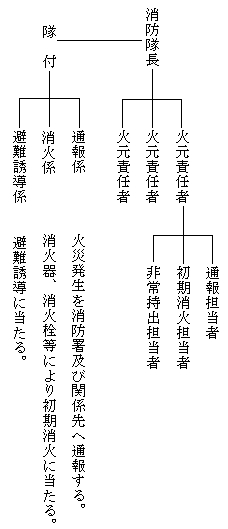

(自衛消防隊)

第二十条 施設において発生する火災による被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊(以下「消防隊」という。)を設置する。

2 消防隊の組織及び任務分担は、別表第三に定めるとおりとする。

3 消防隊長は、防火管理者をもつて充てる。消防隊長に事故があるときは、消防隊長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

4 消防隊長が活動の指令を発したときは、消防隊は、直ちに担当任務の遂行に当たらなければならない。

(警戒宣言発令時の点検検査等)

第二十一条 点検検査員は、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)が発せられたときは、別表第一に定めるそれぞれの任務分担に従つて点検検査を行うとともに、必要に応じて応急措置をとり、その結果を速やかに防火管理者に報告しなければならない。

(地震被害防止措置)

第二十二条 防火管理者又は防火担当責任者は、警戒宣言が発せられたときは、火元責任者その他の職員を指揮し、次に掲げる措置をとらなければならない。

一 窓ガラス等の破損の防止

二 照明器具等の固定

三 事務機器等の転倒及び落下の防止

四 初期消火用水の確保

五 非常持出品の準備

(消防訓練等)

第二十三条 防火管理者は、次に掲げる基準に基づき、消防訓練を実施しなければならない。

一 基本訓練 月一回

二 総合訓練 年二回

2 前項に掲げるもののほか、消防訓練の実施について必要な事項は、防火管理者が別に定める。

3 防火管理者は、職員に対し、防火に関する教育を行わなければならない。

(消防機関との連絡事項)

第二十四条 防火管理者は、次に掲げる事項について、常に消防機関との連絡を密にしなければならない。

一 消防計画の提出

二 査察の要請

三 消防訓練及び防火教育の指導

四 前三号に掲げるもののほか、施設における防火管理について必要な事項

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成二年組合規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成三年組合規程第五号)

この規程は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成三年組合規程第二八号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年組合規程第一三号)

この規程は、平成十三年十二月一日から施行する。

附則(平成一四年組合規程第一二号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一八年組合規程第六号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年組合規程第二号)抄

(施行日)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

別表第一(第十四条関係)点検検査員の任務分担

班名 | 任務分担 |

整理清掃状況等検査班 | 消火栓、標識等の外観的事項、消火器の員数及び位置、施設内外の整理清掃状況並びに消火器、救命袋等の点検検査 |

建物管理検査班 | 施設内外の使用状況の点検検査 |

消火設備等検査班 | 消火栓、冷暖房機、風道、ガス配管、重油貯蔵所等の点検検査 |

建築物等検査班 | 施設の防火的位置、構造、防火戸、避難階段、非常口等の点検検査 |

電気設備等検査班 | 電気設備、火災報知設備等の点検検査 |

放送設備検査班 | 放送設備の点検検査 |

別表第二(第十五条関係)点検検査基準

区分 | 外観的事項 | 外観機能点検 | 総合点検 |

整理清掃状況等検査、建物管理検査及び建築物等検査 | 月一回以上 | ― | ― |

消火設備、警報設備、避難誘導設備、排煙設備、防火戸設備、火気使用施設、電気設備、放送設備等の検査 | ― | 六月一回以上 | 年一回以上 |

危険物関係施設の検査 | ― | ― | 年一回以上 |

別表第三(第二十条関係)消防隊の組織及び任務分担

(注) 消防隊の組織及び任務分担は、施設の規模、職員数等に応じて適宜工夫すること。