○心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和四九年六月一〇日

規則第一一三号

心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則を公布する。

心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

(施設に入所中の者の特例)

第一条 心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和四十九年東京都条例第二十号。以下「条例」という。)第二条第一項に規定する東京都規則で定める施設は、次の各号に掲げるものとし、当該施設の入所者にあつては、同項に規定する東京都の区域内に住所を有することについて東京都規則で定めるものは、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する病院その他の主務省令で定める施設(同項の療養介護を行うものに限る。)、同条第十一項に規定する障害者支援施設又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の規定により介護給付費(同法第二十八条第一項第五号又は第九号に係るものに限る。)を支給する特別区若しくは市町村(以下「区市町村」という。)又は同法第三十条第一項の規定により特例介護給付費(同法第二十八条第一項第五号又は第九号に係るものに限る。)を支給する区市町村が東京都内に存すること。

二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する障害児入所施設及び同条第二項に規定する指定発達支援医療機関 同法第二十四条の二第一項又は同法第二十四条の二十四第一項及び第二項の規定により障害児入所給付費を東京都又は東京都の区域内に存する同法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市が支給していること。

(平一八規則五〇・追加、平一八規則一九九・平一九規則一九・平二四規則八七・平二四規則一五一・平二七規則一〇・令元規則一一四・令五規則六二・令七規則一四二・一部改正)

(東京都規則で定める事由により申請を行わなかつた者)

第一条の二 条例第二条第一項ただし書に規定する東京都規則で定める事由により申請を行わなかつた者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 六十五歳に達する日の前日において条例第二条第二項第二号、第三号又は第四号に該当していた者

二 六十五歳に達する日の前日において東京都の区域内に住所を有していなかつた者

三 前二号に掲げる者のほか、六十五歳に達する日の前日においてやむを得ない事由により申請を行わなかつたと知事が認める者

(平一二規則三三四・追加、平一八規則五〇・旧第一条繰下・一部改正、平二二規則四二・一部改正)

(東京都規則で定める法令)

第一条の三 条例第二条第一項第一号に規定する東京都規則で定める法令は、次のとおりとする。

一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)

二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

五 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

六 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)

(昭五九規則六四・昭五九規則一六四・平九規則一二一・平一〇規則二一八・一部改正、平一二規則三三四・旧第一条繰下・一部改正、平一三規則一二・一部改正、平一八規則五〇・旧第一条の二繰下、平二〇規則八〇・一部改正)

(東京都規則で定める対象者)

第一条の四 条例第二条第一項第二号に規定する東京都規則で定めるものは、健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定に基づくその者の被扶養者であつて、前条各号に掲げる法律の規定による医療に関する給付を受けることができないものとする。

(昭五九規則一六四・追加、平一二規則三三四・旧第一条の二繰下、平一四規則二四四・一部改正、平一八規則五〇・旧第一条の三繰下)

(東京都規則で定める世帯主等)

第一条の五 条例第二条第二項第一号に規定する東京都規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

二 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(昭五九規則一六四・追加、平一〇規則二一八・一部改正、平一二規則三三四・旧第一条の三繰下、平一二規則四〇二・平一四規則二四四・一部改正、平一八規則五〇・旧第一条の四繰下・一部改正)

(東京都規則で定める者)

第一条の六 条例第二条第二項第五号及び第三条第二項に規定する東京都規則で定める者は、同条の規定により医療費の助成を受けようとする日の属する年度(医療費の助成を受けようとする日の属する月が四月から八月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下この条において同じ。)が課されない者又は特別区若しくは市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)とする。この場合において、医療費の助成を受けようとする者が二十歳未満で条例第二条第二項第一号に規定する世帯主等でない場合にあつては、その者に係る世帯主等があるときは当該世帯主等に係る市町村民税の課税状況により、世帯主等がない場合であつて扶養義務者があるときは当該扶養義務者に係る市町村民税の課税状況によるものとする。

(平一二規則三三四・追加、平一七規則一六七・一部改正、平一八規則五〇・旧第一条の五繰下、平二二規則四二・一部改正)

(所得の額)

第二条 条例第二条第二項第一号に規定する東京都規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 加算対象扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族のうち、控除対象扶養親族(同法に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族(同法に規定する扶養親族をいう。)以外のものをいう。以下同じ。)がない場合 三百六十六万一千円

二 加算対象扶養親族等がある場合 三百六十六万一千円に次に掲げる額を加算した額

イ 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者(七十歳以上の所得税法に規定する同一生計配偶者をいう。以下同じ。)、老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び十九歳未満の控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)の数に三十八万円を乗じて得た額

ロ 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額

ハ 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に六十三万円を乗じて得た額

(昭五四規則一一二・全改、昭五五規則一三二・昭五六規則一二一・昭五七規則一五二・昭五八規則一一九・昭五九規則一二五・昭六〇規則一二七・昭六一規則一四九・昭六二規則一三四・昭六三規則一二二・平元規則一六六・平二規則一二五・平三規則三四四・平四規則一八七・平五規則一一四・平六規則一五四・平七規則二〇三・平八規則一九五・平九規則一二一・平一〇規則二一八・平一一規則一九八・平一二規則三三四・平一三規則二二九・平一四規則二二〇・平二四規則八七・平三〇規則三〇・平三〇規則一一六・令六規則一四〇・令七規則一四三・一部改正)

(所得の範囲)

第三条 条例第二条第二項第一号に規定する所得は、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(平一二規則三三四・一部改正)

(所得の額の計算方法)

第四条 条例第二条第二項第一号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第二十八条第二項の規定により計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定により計算した金額の合計額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第一項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第七項(同法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第九項(同法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額(条例第二条第一項に規定する者に係る同条第二項第一号に規定する世帯主等(以下「世帯主等」という。)又は同号に規定する扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)の所得にあつては、その合計額から八万円を控除した額)とする。

三 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第八号に規定する控除を受けた者については、二十七万円

四 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第八号の二に規定する控除を受けた者については、三十五万円

五 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する控除を受けた者については、当該市町村民税に係る所得が生じた年分の所得税につき、所得税法第八十三条の二の規定により控除を受けた額

六 前項に規定する市町村民税につき、地方税法附則第六条第四項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

七 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第九号に規定する控除を受けた者については、二十七万円

4 その所得が生じた年の翌年の一月一日以後に支払つた条例第二条第一項に規定する者に係る地方税法第三百十四条の二第一項第二号に規定する医療費の金額の合計額が第一項の規定によつて計算したその所得の額の百分の五に相当する額と十万円とのうちいずれか低い額(第一号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至つたときは、その超えるに至つた日後において、同年の一月一日以後に支払つたその者に係る同条第一項第二号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と二百万円(第一号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、二百万円からその額を控除した額)とのうちいずれか低い額を第一項の規定によつて計算したその所得の額から控除するものとする。

(昭五〇規則一九六・昭五一規則一四三・昭五三規則一一六・昭五八規則一一九・昭五九規則一六四・昭六〇規則一二七・昭六三規則一二二・平元規則一六六・平二規則一二五・平六規則一五四・平九規則一二一・平一一規則一九八・平一二規則三三四・平一四規則二二〇・平一五規則二一四・平一八規則一九九・平一九規則一九・平二〇規則八〇・平二二規則一七六・平二九規則五二・平三〇規則一一六・令二規則二〇九・令三規則五五・一部改正)

(施設)

第五条 条例第二条第二項第四号に規定する東京都規則で定める施設は、条例第三条に規定する対象者又は対象者に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による世帯主若しくは健康保険法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に、児童福祉法その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第二条第二項第四号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)をいう。

(平一八規則一九九・全改、平二二規則四二・一部改正)

(高額療養費支給に相当する場合の負担額)

第五条の二 条例第三条に規定する東京都規則で定める額は、同条に規定する法第六十七条第一項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の法に規定する後期高齢者医療の被保険者が法の規定により負担すべき額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十四条及び第十四条の二の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、当該高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。

一 令第十四条第一項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 令第十五条第一項各号に定める者の区分にかかわらず五万七千六百円(当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に負担した額が五万七千六百円である月数が三月以上ある場合にあつては、四万四千四百円)

二 令第十四条第三項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 令第十五条第三項各号に定める者の区分にかかわらず一万八千円

三 毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間における令第十四条の二第一項に規定する年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 十四万四千円

(平一四規則二四四・追加、平一八規則二一三・平二〇規則八〇・平二一規則四・平二二規則四二・平三〇規則三〇・平三一規則三〇・一部改正)

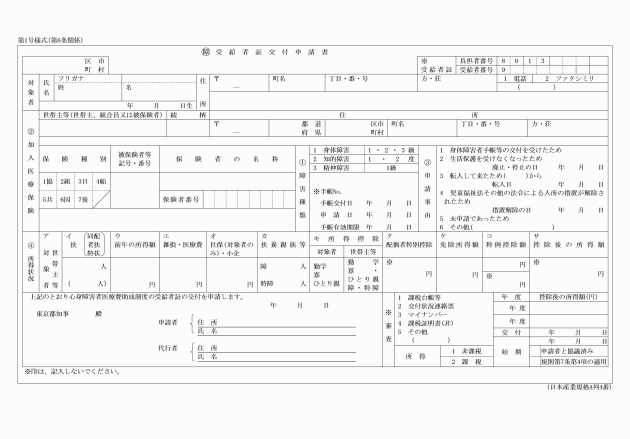

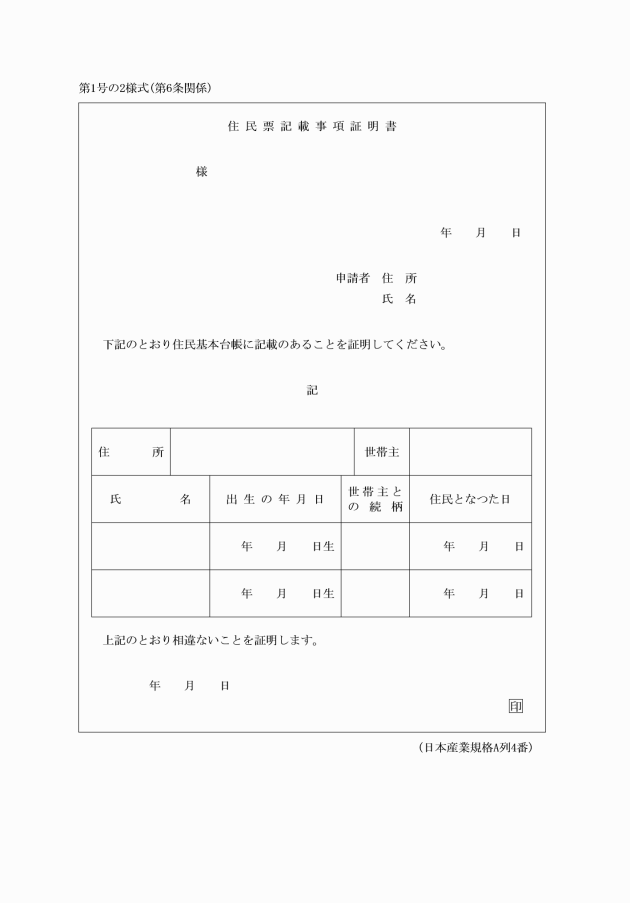

一 住民票記載事項証明書(別記第一号の二様式)

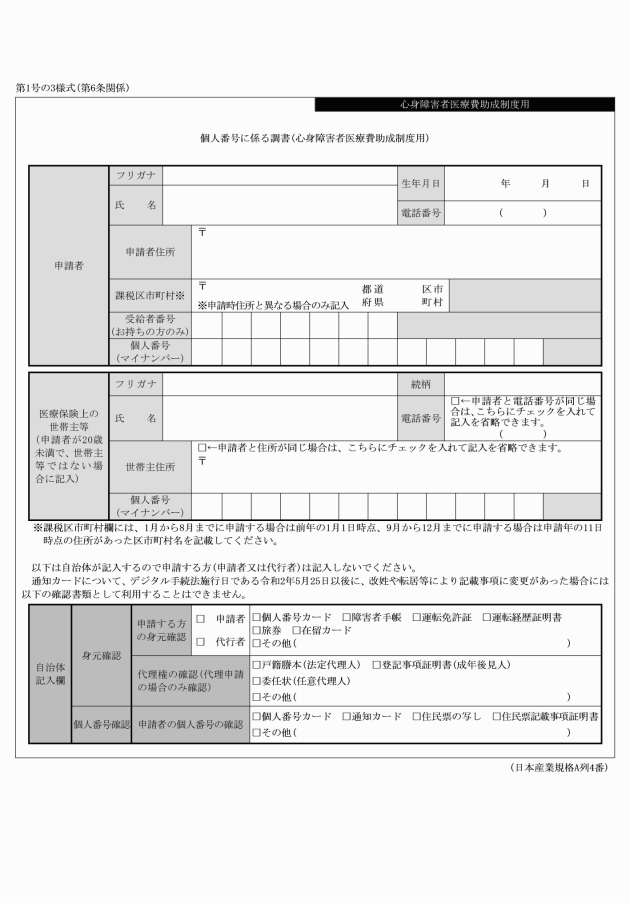

二 個人番号に係る調書(心身障害者医療費助成制度用)(別記第一号の三様式)

三 国民健康保険法による被保険者であること、社会保険による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であること又は後期高齢者医療の被保険者であることを証する書類

四 条例別表に定める程度の障害を有する者であることを証する書類

五 前年の所得(一月から八月までに行う申請については、前前年の所得)の状況を証する書類

2 条例第二条第二項第一号に規定する二十歳未満の者で世帯主等でないものに係る前項第五号の書類は、その者に係る世帯主等があるときは当該世帯主等に係る書類とし、その者に係る世帯主等がない場合であつて扶養義務者があるときは当該扶養義務者に係る書類とする。この場合においては、その者に係る世帯主等又は扶養義務者であることを証する書類を添付しなければならない。

3 前二項に掲げる書類については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)第二十六条において準用する番号法第二十二条第一項の規定により、当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供が受けられる場合は添付を要しない。

(昭五九規則六四・昭五九規則一六四・平一〇規則二一八・平一二規則三三四・平一八規則五〇・平二〇規則八〇・平三〇規則一一六・令二規則二〇九・令三規則三一三・令六規則一四〇・一部改正)

(受給者証の有効期間)

第七条 受給者証の有効期間は、条例第四条の規定による申請を受理した日の属する月の初日から同日以後の直近の八月三十一日までとする。

2 受給者証は、毎年九月一日に更新する。この場合において、受給者証の有効期間は、前項の規定にかかわらず、同日から翌年八月三十一日までとする。

(平二三規則二六・全改、平三〇規則三〇・一部改正)

(受給者証の返還)

第八条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を知事に返還しなければならない。

(平一二規則六一・令四規則一七九・一部改正)

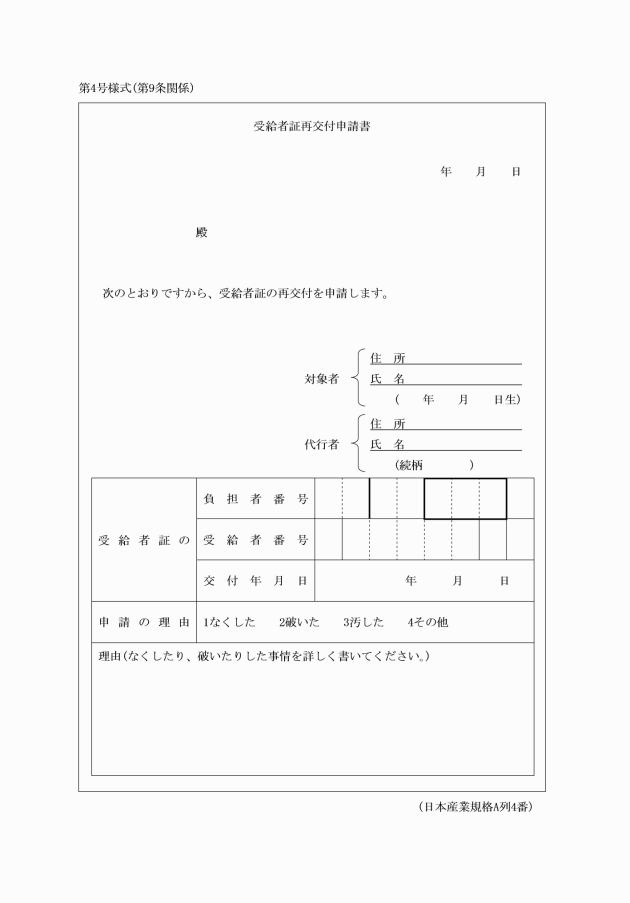

(受給者証の再交付)

第九条 対象者は、受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、受給者証再交付申請書(別記第四号様式)により知事に受給者証の再交付を申請することができる。

3 対象者は、受給者証の再交付を受けた後において、失つた受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を知事に返還しなければならない。

(平二二規則四二・一部改正)

一 国民健康保険法により対象者に係る療養費が支給されたとき。

二 社会保険により対象者に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。

三 法により対象者に係る療養費が支給されたとき。

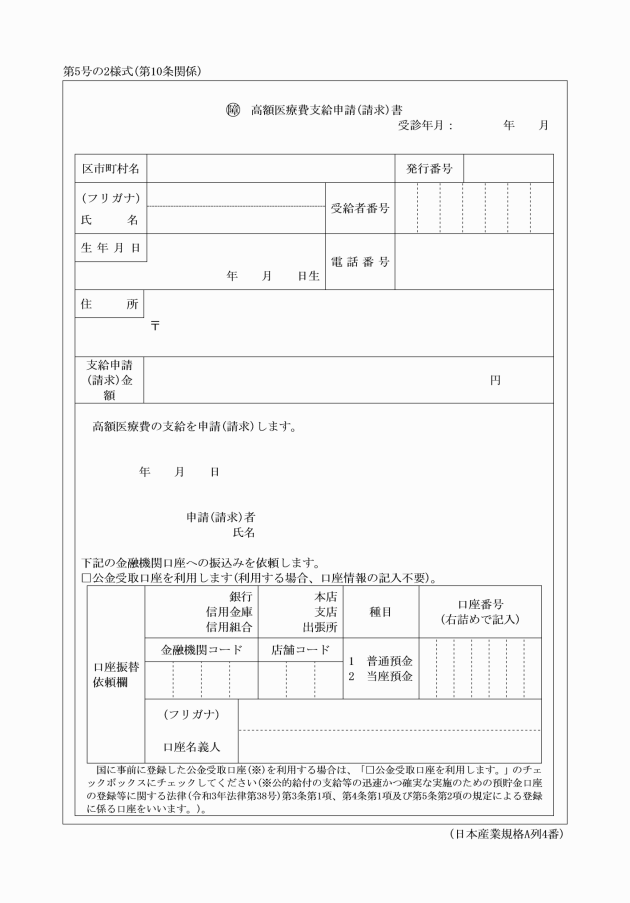

四 法第八十四条第一項に規定する高額療養費に相当する額として、対象者が病院、診療所若しくは薬局又はその他の者に支払つた額から第五条の二に定める額を控除した額(以下「高額医療費」という。)を支給するとき。

五 前三号に定める場合のほか、知事が特別に必要があると認めたとき。

(昭五九規則一六四・平一二規則四〇二・平一三規則一二・平一四規則二四四・平一五規則二一四・平二〇規則八〇・平二四規則八七・一部改正)

(平一三規則一二・追加、平一四規則二四四・平一五規則二一四・平二〇規則八〇・平二四規則八七・令七規則四三・一部改正)

3 前二項の届出は、個人番号に係る調書(心身障害者医療費助成制度用)を添えて行わなければならない。ただし、知事が認めた場合は、この限りでない。

(平一二規則六一・平二三規則二六・平三〇規則一一六・令二規則二〇九・令三規則三一三・一部改正)

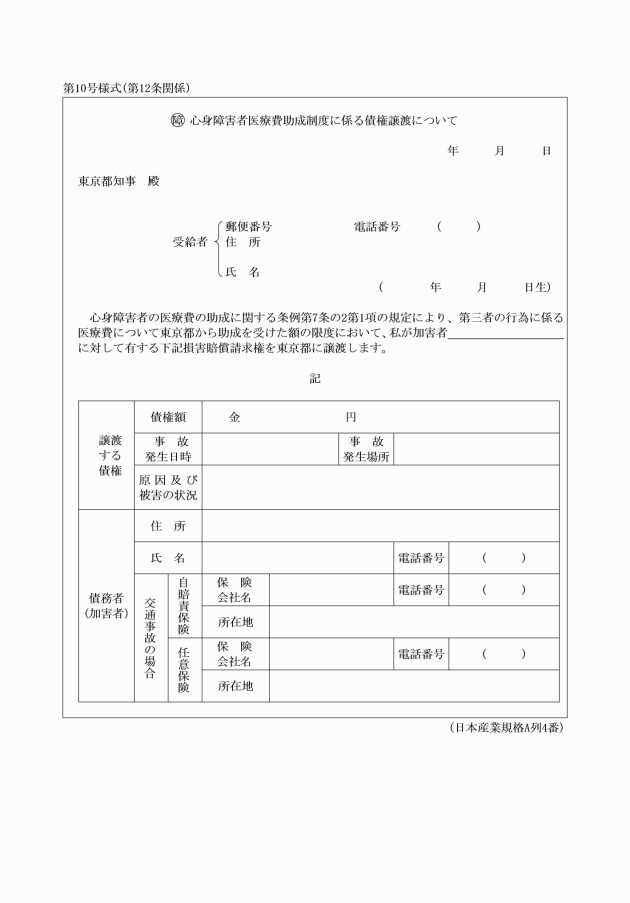

(損害賠償の請求権の譲渡)

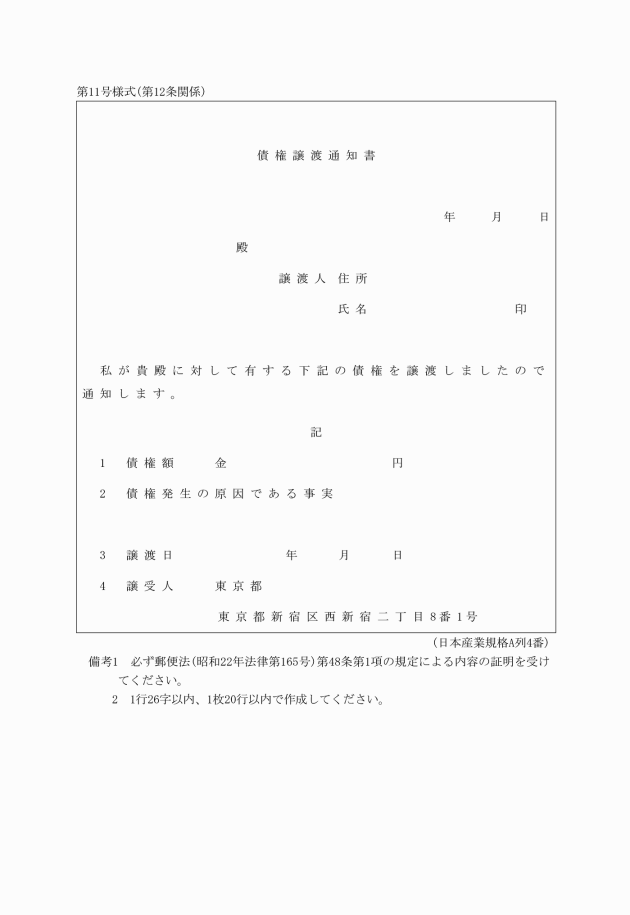

第十二条 条例第七条の二第一項の規定による損害賠償の請求権の譲渡は、心身障害者医療費助成制度に係る債権譲渡について(別記第十号様式)を知事に提出することにより行わなければならない。

2 条例第七条の二第二項の規定による通知は、債権譲渡通知書(別記第十一号様式)により行うものとする。

(平二三規則二六・追加)

附則

この規則は、昭和四十九年七月一日から施行する。

附則(昭和五〇年規則第一九六号)

この規則は、昭和五十年九月一日から施行する。

附則(昭和五一年規則第一四三号)

この規則は、昭和五十一年九月一日から施行する。

附則(昭和五二年規則第九三号)

この規則は、昭和五十二年九月一日から施行する。

附則(昭和五三年規則第一一六号)

この規則は、昭和五十三年九月一日から施行する。

附則(昭和五四年規則第一一二号)

この規則は、昭和五十四年九月一日から施行する。

附則(昭和五五年規則第一三二号)

この規則は、昭和五十五年九月一日から施行する。

附則(昭和五六年規則第一二一号)

この規則は、昭和五十六年九月一日から施行する。

附則(昭和五七年規則第一五二号)

この規則は、昭和五十七年九月一日から施行する。

附則(昭和五八年規則第一一九号)

この規則は、昭和五十八年九月一日から施行する。

附則(昭和五九年規則第六四号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附則(昭和五九年規則第一二五号)

この規則は、昭和五十九年九月一日から施行する。

附則(昭和五九年規則第一六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年規則第一二七号)

この規則は、昭和六十年九月一日から施行する。

附則(昭和六一年規則第一四九号)

この規則は、昭和六十一年九月一日から施行する。

附則(昭和六二年規則第一三四号)

この規則は、昭和六十二年九月一日から施行する。

附則(昭和六三年規則第一二二号)

この規則は、昭和六十三年九月一日から施行する。

附則(平成元年規則第九九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第一六六号)

この規則は、平成元年九月一日から施行する。

附則(平成二年規則第一二五号)

この規則は、平成二年九月一日から施行する。

附則(平成二年規則第二二六号)

この規則は、平成三年一月一日から施行する。

附則(平成三年規則第二一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則別記第一号の二様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成三年規則第三四四号)

この規則は、平成三年九月一日から施行する。

附則(平成四年規則第一八七号)

この規則は、平成四年九月一日から施行する。

附則(平成五年規則第一一四号)

この規則は、平成五年九月一日から施行する。

附則(平成六年規則第一五四号)

1 この規則は、平成六年九月一日から施行する。

2 平成六年八月までに行われた心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和四十九年東京都条例第二十号)第四条の規定による医療費の助成の申請に係るこの規則による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第四条第一項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額)」とする。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則別記第一号様式、第一号の二様式、第三号様式、第四号様式、第六号様式及び第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成七年規則第二〇三号)

1 この規則は、平成七年九月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則別記第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成八年規則第一九五号)

この規則は、平成八年九月一日から施行する。

附則(平成九年規則第一二一号)

この規則は、平成九年九月一日から施行し、この規則による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第一条第三号の規定は同年四月一日から、改正後の規則第四条第二項第五号の規定は平成七年四月一日から適用する。

附則(平成一〇年規則第二一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の表の改正規定は、平成十年九月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則別記第一号様式、第一号の二様式、第五号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一〇年規則第二七一号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一一年規則第一九八号)

この規則は、平成十一年九月一日から施行する。

附則(平成一二年規則第六一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年規則第三三四号)

1 この規則は、平成十二年九月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則別記第一号様式、第三号様式及び第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一二年規則第四〇二号)

この規則は、平成十三年一月一日から施行する。

附則(平成一三年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年規則第二二九号)

この規則は、平成十三年九月一日から施行する。

附則(平成一四年規則第二二〇号)

この規則は、平成十四年九月一日から施行する。ただし、第四条第二項中第五号を削り、第六号を第五号とする改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年規則第二四四号)

1 この規則は、平成十四年十月一日から施行する。

2 この規則による改正前の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則別記第二号様式から第二号の三様式までによる各種受給者証で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、それぞれその有効期間中に限り、この規則による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則別記第二号様式から第二号の三様式までによる各種受給者証とみなす。

附則(平成一五年規則第二一四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)

2 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)

3 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成一七年規則第一六七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第三号様式、第五号の五様式及び第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一八年規則第五〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年規則第一九九号)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第四条第二項第二号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第六条第一項による申請書等の受理及び同条第三項による受給者証等の交付等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

附則(平成一八年規則第二一三号)

1 この規則は、平成十八年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第二号の二様式及び第二号の三様式による受給者証で、現に効力を有するものは、それぞれその有効期間中に限り、新規則別記第二号の二様式及び第二号の三様式による受給者証とみなす。

4 この規則の施行の際、旧規則別記第二号の二様式及び第二号の三様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一九年規則第一九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成十八年十月一日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、第四条第一項の改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。

2 適用日において、現にこの規則による改正前の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第六条第三項の受給者証を有する者に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年規則第八〇号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第二号の二様式による受給者証で、現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、この規則による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則別記第二号の三様式による受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則別記第一号様式、第五号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二〇年規則第一九九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則別記第一号様式、第五号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二一年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年規則第四二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第九条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年規則第一七六号)

この規則は、平成二十二年九月一日から施行する。ただし、「の規定」を削る部分及び「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年規則第二六号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成についてはなお従前の例による。

附則(平成二四年規則第八七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条の表の改正規定は、同年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二条の規定は、平成二十四年九月以後の月分の療養に係る医療費の助成(以下「医療費助成」という。)について適用し、同年八月以前の月分の医療費助成については、なお従前の例による。

3 施行日の前日において、この規則による改正前の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第一条第二号の規定により心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和四十九年東京都条例第二十号。以下「医療費助成条例」という。)第二条に規定する対象者として医療費助成を受けていた者又は障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号に規定する措置(東京都(以下「都」という。)が行うものに限る。以下「都の措置」という。)により改正前の規則第一条第二号に規定する施設に入所していた者のうち、施行日において十八歳未満の者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものは、当該者が、十八歳に達した日(以下「基準日」という。)から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項に規定する介護給付費(同法第二十八条第一項第五号又は第九号に係るものに限る。以下単に「介護給付費」という。)又は同法第三十条第一項に規定する特例介護給付費(同法第二十八条第一項第五号又は第九号に係るものに限る。以下単に「特例介護給付費」という。)の支給を受けることができなくなる日までの間は、改正後の規則第一条第一号の適用を受ける者とみなす。

一 当該者が、施行日から基準日の前日までの間、医療費助成条例第二条に規定する対象者として医療費助成を受け、又は都の措置により改正後の規則第一条第二号に規定する施設に入所していること。

二 当該者が、基準日から介護給付費又は特例介護給付費の支給を受けること。

三 当該者が、基準日以後、他の地方公共団体(都の区域内に存するものを除く。)の条例等の規定により医療費助成条例による医療費助成に相当する給付を受けることができる者(以下「都外医療費助成対象者」という。)以外の者であること。

四 当該者の保護者が、基準日の前日において都の区域外に住所を有していること。

(平二四規則一五一・一部改正)

4 施行日の前日において、改正前の規則第一条第二号の規定により医療費助成条例第二条に規定する対象者として医療費助成を受けていた者又は都の措置により改正前の規則第一条第二号に規定する施設に入所していた者のうち、施行日において十八歳以上の者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものは、施行日から介護給付費又は特例介護給付費の支給を受けることができなくなる日までの間は、改正後の規則第一条第一号の適用を受ける者とみなす。

一 当該者が、施行日から介護給付費又は特例介護給付費の支給を受けること。

二 当該者が、施行日以後、都外医療費助成対象者以外の者であること。

三 当該者の保護者が、基準日の前日において都の区域外に住所を有していること。

5 施行日の前日において、改正前の規則第一条第二号の規定により医療費助成条例第二条に規定する対象者として医療費助成を受けていた者のうち、施行日において十八歳未満の者であって、附則第三項第一号、第二号及び第四号の要件を満たし、かつ、基準日以後、都外医療費助成対象者であるものは、基準日から当該者に係る改正後の規則第七条に規定する受給者証の有効期間の満了の日(同日までに当該者が介護給付費又は特例介護給付費の支給を受けることができなくなったときは、当該日)までに限り、改正後の規則第一条第一号の適用を受ける者とみなす。

6 施行日の前日において、改正前の規則第一条第二号の規定により医療費助成条例第二条に規定する対象者として医療費助成を受けていた者のうち、施行日において十八歳以上の者であって、附則第四項第一号及び第三号の要件を満たし、かつ、施行日以後、都外医療費助成対象者であるものは、施行日から当該者に係る改正後の規則第七条に規定する受給者証の有効期間の満了の日(同日までに当該者が介護給付費又は特例介護給付費の支給を受けることができなくなったときは、当該日)までに限り、改正後の規則第一条第一号の適用を受ける者とみなす。

7 改正後の規則第六条第一項の規定による申請書等の受理及び同条第三項の規定による受給者証等の交付等並びに第七条第二項の規定による受給者証の更新は、平成二十四年九月一日前においても行うことができる。

附則(平成二四年規則第一五一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第一条第一号の改正規定(「同条第十二項」を「同条第十一項」に、「第十号」を「第九号」に改める部分に限る。)及び次項(「第十号」を「第九号」に改める部分に限る。)の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十四年東京都規則第八十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成二七年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年規則第三九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年規則第五二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第四条第一項の規定は、平成三十年九月以後の月分の療養に係る医療費の助成について適用し、同年八月以前の月分の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条の改正規定は公布の日から、第五条の二の改正規定は平成三十年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二条の規定は、平成三十一年九月一日以後に行われる療養に係る医療費の助成を受けようとする者について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成を受けようとする者については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第五条の二の規定は、平成三十年八月以後の月分の療養に係る医療費の助成について適用し、同年七月以前の月分の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

4 改正後の規則第六条第一項の規定による申請書等の受理及び同条第三項の規定による受給者証等の交付等は、施行日前においても行うことができる。

5 改正後の規則第七条の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

6 この規則の施行の際、この規則による改正前の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成三〇年規則第一一六号)

1 この規則は、平成三十年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二条の規定は、平成三十一年九月一日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 改正後の規則の規定(第二条以外の部分に限る。)は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成三一年規則第三〇号)

1 この規則は、平成三十一年八月一日から施行する。

2 この規則による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第五条の二の規定は、平成三十一年八月以後の月分の療養に係る医療費の助成について適用し、同年七月以前の月分の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和元年規則第一一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和二年規則第二〇九号)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第四条、第六条及び第十一条の規定並びに別記第一号様式及び第七号様式の規定は、令和三年九月一日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則別記第一号様式及び第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和三年規則第五五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第四条の規定は、令和三年九月一日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則別記第一号様式から第二号様式まで及び第二号の三様式から第十号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和三年規則第三一三号)

この規則は、令和四年六月一日から施行する。

附則(令和四年規則第一七九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則別記第二号様式及び第二号の三様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和五年規則第六二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条第一号の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則別記第二号様式及び第二号の三様式については、この規則による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則別記第二号様式及び第二号の三様式の規定にかかわらず、令和五年八月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則別記第一号様式、第一号の三様式、第五号様式及び第五号の二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和六年規則第一四〇号)

この規則は、令和六年九月一日から施行する。ただし、第六条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和六年規則第一七九号)

1 この規則は、令和六年十二月二日から施行する。

2 この規則による改正前の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第二号様式及び第二号の三様式については、この規則による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則別記第二号様式及び第二号の三様式の規定にかかわらず、令和七年八月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。

3 この規則の施行の際、旧規則別記第一号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

附則(令和七年規則第四三号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

附則(令和七年規則第一四二号)

この規則は、公布の日から施行し、令和六年四月一日から適用する。

附則(令和七年規則第一四三号)

この規則は、令和七年九月一日から施行する。

別記

(平30規則30・全改、令元規則30・令2規則209・令3規則55・令5規則62・令6規則179・一部改正)

(昭59規則64・追加、平3規則218・平6規則154・平10規則218・令元規則30・令3規則55・一部改正)

(令3規則313・追加、令5規則62・一部改正)

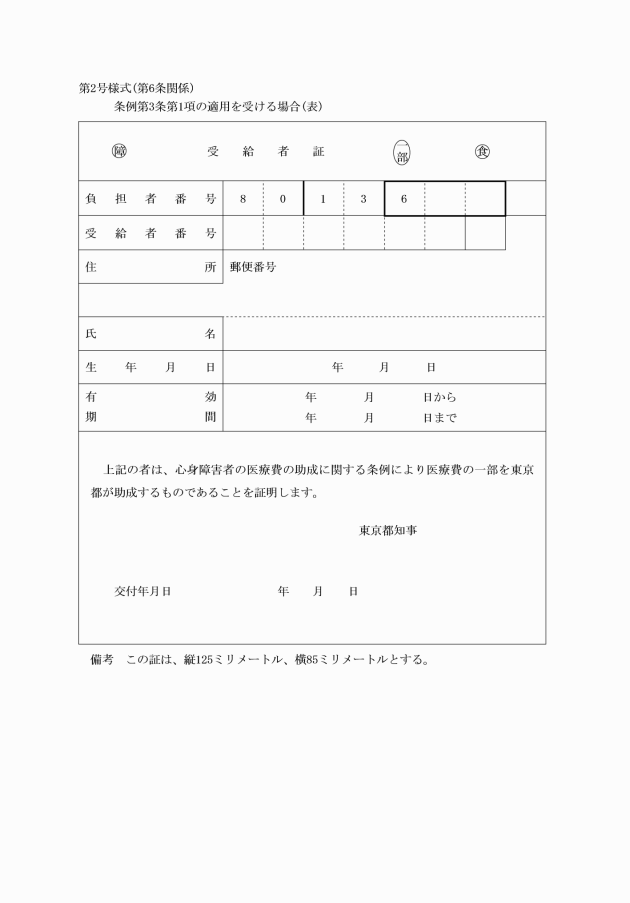

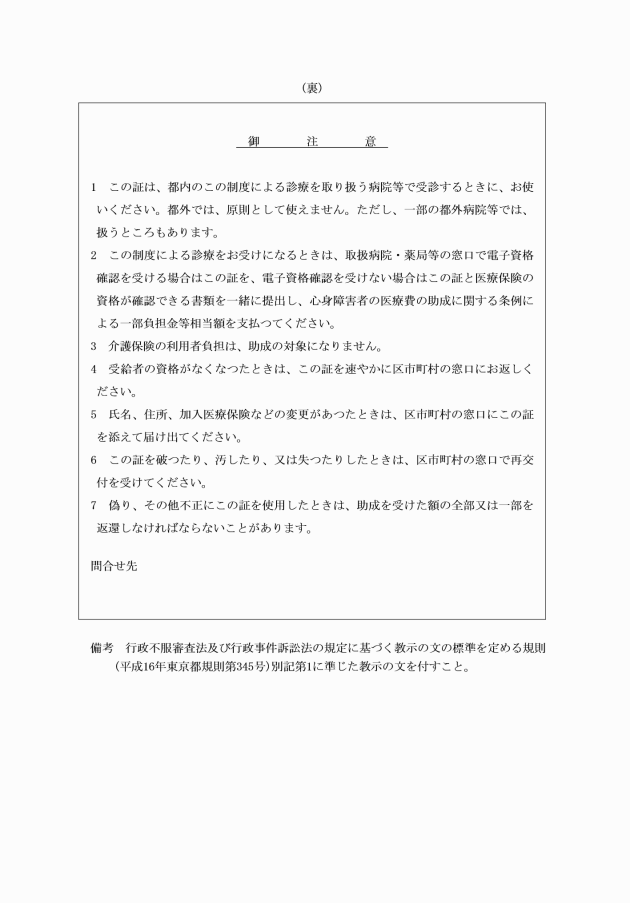

(昭50規則196・昭51規則143・昭52規則93・平元規則99・平3規則218・平3規則344・平12規則334・平13規則229・平14規則244・平17規則167・令3規則55・令4規則179・令5規則62・令6規則179・一部改正)

第2号の2様式 削除

(平20規則80)

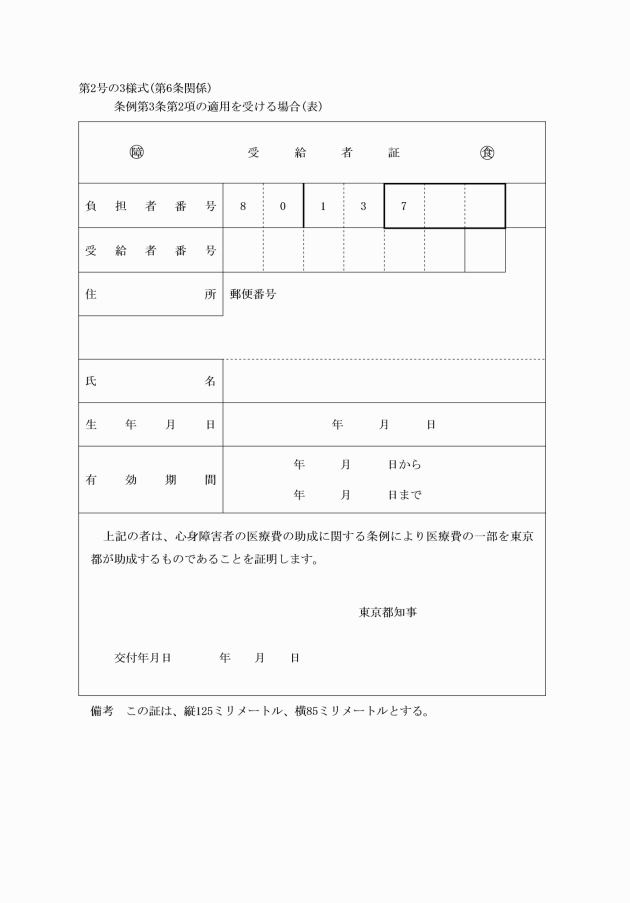

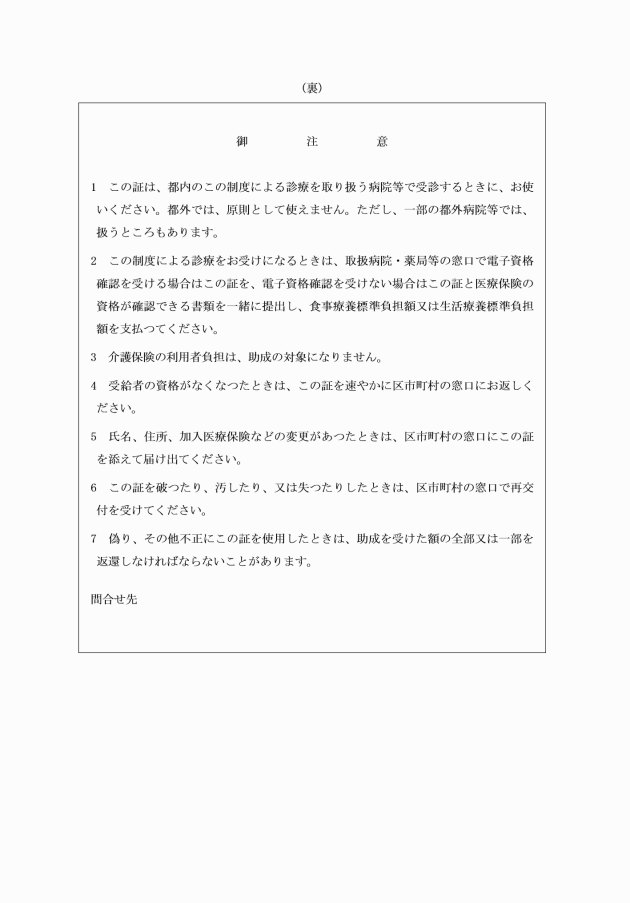

(平12規則334・追加、平13規則229・平14規則244・平18規則213・令3規則55・令4規則179・令5規則62・令6規則179・一部改正)

(昭50規則196・平6規則154・平12規則334・平17規則167・平28規則39・令元規則30・令3規則55・一部改正)

(昭50規則196・全改、昭51規則143・平元規則99・平6規則154・令元規則30・令3規則55・一部改正)

(平20規則80・全改、平20規則199・平28規則39・令元規則30・令3規則55・令5規則62・一部改正)

(平15規則214・追加、平28規則39・令元規則30・令3規則55・令5規則62・一部改正)

(平13規則12・追加、平14規則244・一部改正、平15規則214・旧第5号の2様式繰下、平20規則80・令元規則30・令3規則55・一部改正)

(平13規則12・追加、平14規則244・一部改正、平15規則214・旧第5号の3様式繰下、平20規則80・令3規則55・一部改正)

(平13規則12・追加、平14規則244・一部改正、平15規則214・旧第5号の4様式繰下、平17規則167・平20規則80・平28規則39・令元規則30・令3規則55・一部改正)

(平3規則344・全改、平6規則154・平10規則218・平13規則12・平20規則80・平20規則199・令元規則30・令3規則55・令6規則179・一部改正)

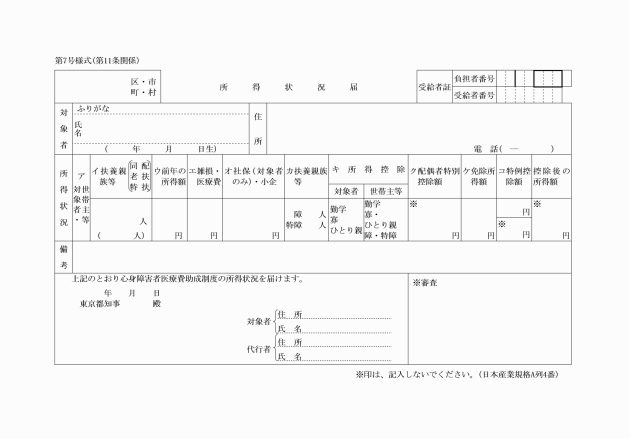

(昭50規則196・昭51規則143・昭54規則112・昭57規則152・昭59規則64・昭59規則164・昭63規則122・平2規則125・平6規則154・平12規則334・平28規則39・令元規則30・令2規則209・令3規則55・一部改正)

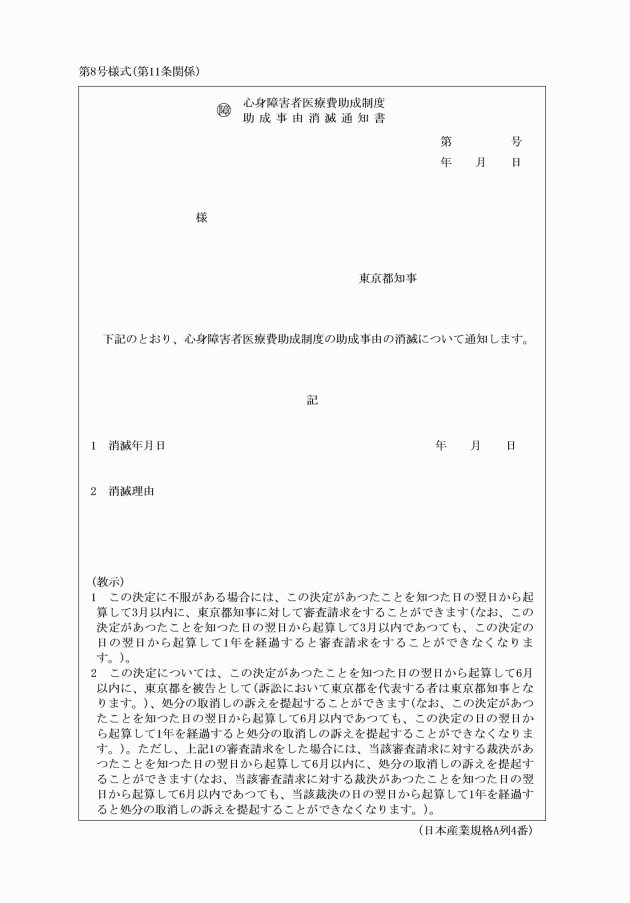

(平13規則229・全改、平17規則167・平28規則39・令元規則30・令3規則55・一部改正)

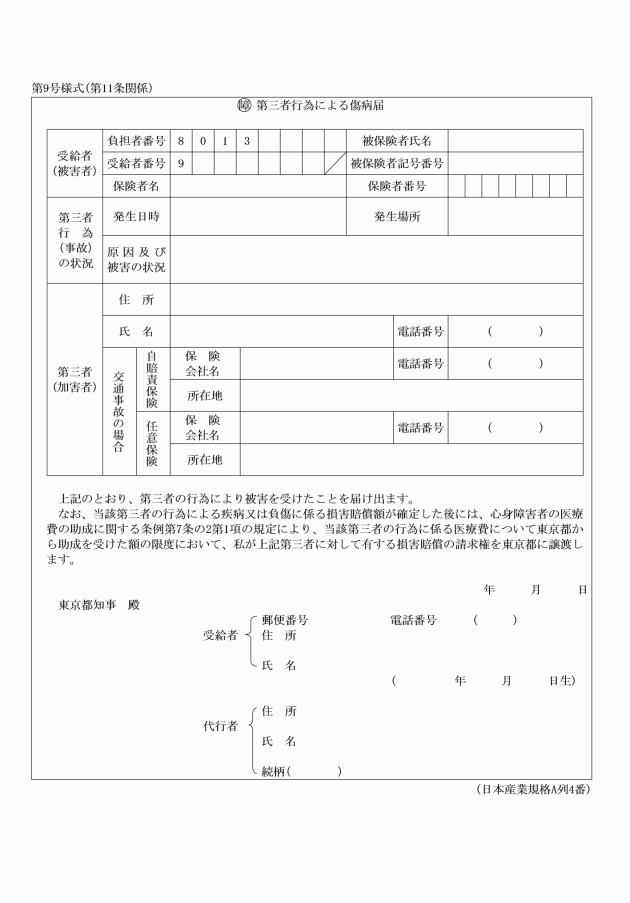

(平23規則26・追加、令元規則30・令3規則55・一部改正)

(平23規則26・追加、令元規則30・令3規則55・一部改正)

(平23規則26・追加、令元規則30・一部改正)