○東京都消費生活条例施行規則

平成六年一二月二六日

規則第二二五号

東京都消費生活条例施行規則を公布する。

東京都消費生活条例施行規則

東京都生活物資等の危害の防止、表示等の事業行為の適正化及び消費者被害救済に関する条例施行規則(昭和五十年東京都規則第二百四十七号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 危害の防止(第三条・第四条)

第三章 適正包装の一般的基準(第五条)

第四章 不適正な取引行為(第五条の二―第十二条の二)

第五章 東京都消費者被害救済委員会(第十二条の三・第十二条の四)

第六章 消費者訴訟資金の貸付け(第十三条―第二十四条)

第七章 調査、勧告、公表等(第二十五条―第三十九条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都消費生活条例(平成六年東京都条例第百十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(知事に対する申出の手続)

第二条 条例第八条第一項の規定により知事に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。

一 申出人の氏名又は名称及び住所

二 申出の趣旨及び求める措置の内容

三 その他参考となる事項

2 知事は、前項の規定による申出書の提出があったときは、これを誠実に処理し、処理の経過及び結果を申出人に通知するものとする。

第二章 危害の防止

2 知事は、事業者から指定する期限までに安全であることを立証することが困難である旨の申出があったときは、調査の上当該期限の延長を認めることができる。

第三章 適正包装の一般的基準

第五条 条例第十九条第一項に規定する販売の際の包装について事業者が守るべき一般的基準は、次に掲げるものとする。

一 内容品の保護又は品質の保全上、適切な包装をしなければならないこと。

二 包装の安全性を確保しなければならないこと。

三 内容品の保護又は品質の保全上必要以上に、空間容積若しくは包装費用が過大となる包装又は過剰な包装をしてはならないこと。

四 過大な又は過剰な包装によって、消費者の判断を誤らせ、その商品選択を妨げてはならないこと。

五 内容品の表示又は説明を不明確にするような包装によって、消費者の商品選択を妨げてはならないこと。

六 消費者にとって購入しやすい内容量ごとに商品を包装するように努めなければならないこと。

七 包装の二次的使用機能(内容品の保護機能又は品質の保全機能を果した後の使用機能をいう。)を必要以上に強調することによって、消費者の商品選択を妨げてはならないこと。

八 詰め合わせ包装(二つ以上の異種又は同種の商品を同一の包装に詰め合わせたものをいう。)によって、消費者に不当な価格を強制し、又は詰め合わされた個々の商品の購入の機会を妨げてはならないこと。

2 事業者は、商品を包装するに当たり、包装に係る資源の節約及び廃棄物の適正な処理を考慮しなければならない。

第四章 不適正な取引行為

(条例第二十五条第一項第一号の不適正な取引行為)

第五条の二 条例第二十五条第一項第一号の規定に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。

一 商品又はサービスに係る取引に際し、消費者の拒絶の意思表示にもかかわらず、消費者を訪問し、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

二 商品又はサービスに係る取引に際し、消費者の拒絶の意思表示にもかかわらず、又はその意思表示の機会を明示的に与えることなく、消費者に対し電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器若しくは情報処理の用に供する機器を利用して一方的に広告宣伝等を行うことにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

三 商品又はサービスに係る取引に際し、消費者の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

四 商品又はサービスに係る取引に際し、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、契約を締結させること。

(平一九規則四・追加、平二七規則五三・一部改正)

(条例第二十五条第一項第二号の不適正な取引行為)

第五条の三 条例第二十五条第一項第二号の規定に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。

一 商品又はサービスに係る取引に際し、法令又は条例に定める書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者に交付する義務その他事業者が消費者に情報を提供する義務に違反し、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

二 商品又はサービスに係る広告をするに際し、法令に定められた記載事項を表示しない広告により、契約の締結を勧誘すること。

三 特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)第四十二条第一項に規定する電子契約(以下単に「電子契約」という。)の申込みに際し、当該電子契約に係る電子計算機の操作が当該電子契約の申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示せずに、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

四 電子契約の申込みに際し、消費者が申込みの内容を容易に確認し、及び訂正できるようにせずに、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

五 申込みの様式が印刷された書面により契約の申込みを受ける場合において、当該書面の送付が申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように当該書面に表示せずに、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(平一九規則四・追加、平二一規則一四六・平二七規則五三・令五規則九五・令五規則一四四・一部改正)

(条例第二十五条第一項第三号の不適正な取引行為)

第六条 条例第二十五条第一項第三号の規定に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。

一 商品若しくはサービスに係る取引の意図を明らかにせず、若しくは商品若しくはサービスに係る取引以外のことを主要な目的であるかのように告げて、又はそのような広告等で消費者を誘引することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

二 商品又はサービスに関し、その品質、安全性、内容、取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する重要な情報であって、事業者が保有し、又は保有し得るものを提供しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

三 商品又はサービスに係る取引に際し、消費者が契約締結の意思を決定する上で重要な事項について、事実と異なること若しくは誤信させるような事実を告げて、又は将来における不確実な事項について断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

四 商品又はサービスの品質、内容又は取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であると消費者を誤信させるような表現を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

五 商品又はサービスに係る取引、利用又は設置が法令等により義務付けられているかのように説明して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

六 自らを官公署、公共的団体若しくは著名な法人等の職員と誤信させるような言動等を用いて、又は官公署、公共的団体若しくは著名な法人若しくは個人の許可、認可、後援等の関与を得ていると誤信させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

七 商品又はサービスに係る取引に際し、事業者の氏名若しくは名称若しくは住所について明らかにせず、又は偽って、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(平一四規則一一三・平一九規則四・平二七規則五三・一部改正)

(条例第二十五条第一項第四号の不適正な取引行為)

第七条 条例第二十五条第一項第四号の規定に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。

一 消費者を威迫して困惑させ、又は迷惑を覚えさせるような方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

二 消費者が依頼又は承諾していないにもかかわらず、消費者の住居等において商品又はサービスに係る取引を一方的に行って、あたかも契約が成立したかのように誤信させて、消費者を心理的に不安な状態若しくは正常な判断ができない状態に陥らせ、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

三 消費者を訪問し、消費者が拒絶の意思を表示することを妨げるような方法で契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

四 消費者の年齢、収入等契約を締結する上で重要な事項について、事実と異なる内容の契約書等を作成して、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

五 路上その他の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反して、執ように説得し、又は消費者を威迫して困惑させ、その場で、又は営業所若しくはその他の場所へ誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

六 商品又はサービスに係る取引を行う目的で、親切行為その他の無償又は著しい廉価のサービス又は商品の供給を行うことにより、消費者の心理的負担を利用して、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

七 商品又はサービスの取引に係る資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受けることを勧めて、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

八 消費者の不幸を予言し、消費者の健康又は老後の不安その他の生活上の不安をことさらにあおる等消費者を心理的に不安な状態に陥らせる言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

九 商品又はサービスに係る取引に際し、当該消費者の情報又は当該消費者が従前にかかわった取引に関する情報を利用して、消費者を心理的に不安状態に陥らせ、過去の不利益が回復できるかのように告げ、又は害悪を受けることを予防し、若しくは現在被っている不利益が拡大することを防止するかのように告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

十 主たる取引目的以外の商品又はサービスを意図的に無償又は著しい廉価で供給すること等により、消費者を正常な判断ができない状態に陥れて、商品又はサービスに係る取引の契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

十一 消費者の意に反して、早朝若しくは深夜に、又は消費者が正常な判断をすることが困難な状態のときに、電話をし、又は訪問して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(平一四規則一一三・平一九規則四・平二七規則五三・一部改正)

(条例第二十五条第一項第五号の不適正な取引行為)

第八条 条例第二十五条第一項第五号の規定に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。

一 法律の規定が適用される場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重し、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項を設けた契約を締結させること。

二 契約に係る損害賠償額の予定、違約金又は契約の解除に伴う清算金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める条項を設けた契約を締結させること。

三 消費者の契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し又は契約の無効の主張をすることができる権利を制限して、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる条項を設けた契約を締結させること。

四 消費者が取引の意思表示をした主たる商品又はサービスと異なるものを記載して、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約書等を作成させること。

五 消費者にとって不当に過大な量の商品若しくはサービス又は不当に長期にわたって供給される商品若しくはサービスに係る取引を内容とする契約を締結させること。

六 当該契約に関する訴訟について、消費者に不当に不利な裁判管轄を定める条項を設けた契約を締結させること。

七 商品又はサービスに係る取引に伴って消費者が受ける信用がその者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与を伴った契約を締結させること。

八 債務不履行若しくは債務の履行に伴う不法行為により生じた消費者に対して事業者が負うべき損害賠償責任の全部若しくは一部を不当に免除し、又は引き渡された目的物が種類、品質若しくは数量に関して契約の内容に適合しないものであるときにおいて目的物の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しにより事業者が履行の追完をする責任を一方的に免責させる条項を設けた契約を締結させること。

九 第三者によって、クレジットカード、会員証、パスワード等、商品又はサービスに係る取引を行う際の資格を証するものが不正に使用された場合に、消費者に不当に責任を負担させる条項を設けた契約を締結させること。

(平一四規則一一三・平一九規則四・平二七規則五三・令五規則九五・一部改正)

(条例第二十五条第一項第六号の不適正な取引行為)

第九条 条例第二十五条第一項第六号の規定に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。

一 消費者、その保証人等法律上支払義務のある者(以下「消費者等」という。)を欺き、威迫して困惑させ、又は正当な理由なく早朝若しくは深夜に電話をし、若しくは訪問する等の不当な手段を用いて、債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

二 消費者等を欺き、威迫して困惑させ、又は迷惑を覚えさせるような方法で、預金の払戻し、生命保険の解約、借入れを受けること等により、消費者等に金銭を調達させ、債務の履行をさせること。

三 消費者等に対して、正当な理由がないにもかかわらず、消費者等に不利益となる情報を信用情報機関若しくは消費者等の関係人に通知し、又はインターネットその他の情報伝達手段を用いて情報を流布する旨の言動を用い、心理的圧迫を与えて、債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

四 契約の成立又は有効性について消費者等が争っているにもかかわらず、契約が成立し、又は有効であると一方的に主張して、強引に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

五 消費者の関係人で法律上支払義務のないものに、正当な理由なく電話をし、又は訪問する等の不当な手段を用いて、契約に基づく債務の履行への協力を執ように要求し、又は協力をさせること。

六 事業者の氏名若しくは名称若しくは住所について明らかにせず、又は偽ったまま、消費者等に対して、強引に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

(平一四規則一一三・平一九規則四・一部改正)

(条例第二十五条第一項第七号の不適正な取引行為)

第十条 条例第二十五条第一項第七号の規定に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。

一 履行期限を過ぎても契約に基づく債務の完全な履行をせず、消費者からの再三の履行の督促に対して適切な対応をすることなく、債務の履行を拒否し、又は引き延ばし、商品又はサービスを契約の趣旨に従って供給しないこと。

二 法令の規定等により消費者に認められている財務書類の閲覧権、事実又は情報の開示を請求できる権利等の行使を拒否し、閲覧、開示等を拒むこと。

三 継続的に商品又はサービスを供給する契約を締結した場合において、正当な理由なく取引条件を一方的に変更し、又は債務の履行が終了していないにもかかわらず消費者への事前の通知をすることなく履行を中止すること。

(平一四規則一一三・平一九規則四・一部改正)

(条例第二十五条第一項第八号の不適正な取引行為)

第十一条 条例第二十五条第一項第八号の規定に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。

一 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、これを拒否し、若しくは黙殺し、威迫して困惑させ、又は術策、甘言等を用いて、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要すること。

二 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、口頭による行使を認めておきながら、後に書面又は電磁的記録によらないことを理由として、又は消費者のクーリング・オフの権利の行使を妨げる目的で消費者の自発的意思を待つことなく商品若しくはサービスの使用若しくは利用をさせて、契約の成立又は存続を強要すること。

三 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、手数料、送料、サービスの対価等法令上根拠のない要求をして、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要すること。

四 継続的に商品又はサービスを供給する契約を締結した場合において、消費者の正当な根拠に基づく中途解約の申出に対して、これを不当に拒否し、解約に伴う不当な違約金、損害賠償金等を要求し、又は威迫して困惑させる等して、契約の存続を強要すること。

五 前各号に掲げるもののほか、消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出又は契約の無効の主張に際し、これを不当に拒否し、不当な違約金、損害賠償金等を要求し、又は威迫して困惑させる等して契約の成立又は存続を強要すること。

六 消費者のクーリング・オフの権利の行使その他契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し又は契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、法律上その義務とされる返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を正当な理由なく拒否し、又は遅延させること。

一 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第九条第一項、第九条の二第一項、第二十四条第一項、第四十条第一項、第四十八条第一項、第五十八条第一項及び第五十八条の十四第一項に規定する契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利

(平一四規則一一三・平一九規則四・平二一規則一四六・平二五規則九・令五規則九五・一部改正)

(条例第二十五条第一項第九号の不適正な取引行為)

第十二条 条例第二十五条第一項第九号の規定に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。

一 立替払、債務の保証その他の与信に係る債権及び債務について、重要な情報を提供せず、又は誤信させるような表現を用いて、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせること。

二 与信が消費者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせること。

四 与信契約等において、取引業者等に対して生じている事由をもって消費者が正当な根拠に基づき支払を拒絶できる場合であるにもかかわらず、正当な理由なく電話をし、又は訪問する等の不当な手段を用いて、消費者若しくはその関係人に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

(平一四規則一一三・平一九規則四・平二七規則五三・一部改正)

(契約における重要な事項)

第十二条の二 条例第二十五条の二第一号に規定する契約における重要な事項は、次に掲げるものとする。

一 商品の種類、性能若しくは品質、効能、商標若しくは製造者名、取引数量及び必要数量又はサービスの種類、内容及び効果

二 商品又はサービスに係る取引価格

三 商品又はサービスに係る取引価格の支払いの時期及び方法

四 商品の引渡時期又はサービスの提供時期

五 商品若しくはサービスに係る当該取引の契約の申込みの撤回又は契約の解除に関する事項

六 消費者が商品又はサービスに係る当該取引の契約の締結を必要とする事情に関する事項

七 前各号に掲げるもののほか、商品又はサービスに係る当該取引の契約に関する事項であって、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2 条例第二十五条の二第二号に規定する契約における重要な事項は、前項第一号から第五号までに掲げるものとする。

(平一九規則四・追加、平二七規則五三・一部改正)

第五章 東京都消費者被害救済委員会

(平二四規則一八・追加)

(知事が別に定める団体)

第十二条の三 条例第二十九条第一項に規定する法人その他の団体であって知事が別に定めるものとは、次に掲げる要件を満たす団体をいう。

一 消費生活に関する情報の収集及び提供並びに消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動を行うことを主たる目的とすること。

二 消費生活に係る相談及びあっせん(以下「消費生活相談等」という。)を相当期間にわたり継続して適正に行っていること。

三 消費生活相談等を専門的な知識及び経験を有する者により適正に行っていること。

四 消費生活相談等の実施に係る組織、消費生活相談等の実施の方法、消費生活相談等に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の消費生活相談等を適正に遂行するための体制及び業務規程が適切に整備されていること。

五 消費生活相談等を適正に遂行するための経理的基礎を有すること。

(平二四規則一八・追加)

(告示)

第十二条の四 知事は、条例第二十九条第一項に規定する団体を定め、又は変更したときは、速やかに告示しなければならない。

(平二四規則一八・追加)

第六章 消費者訴訟資金の貸付け

(平二四規則一八・旧第五章繰下)

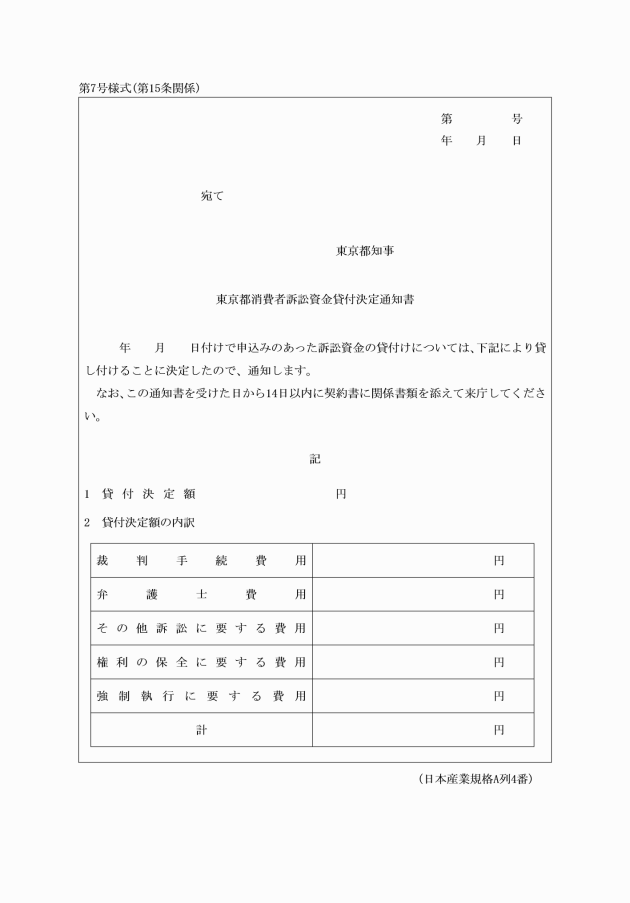

貸付けの範囲 | 貸付額 |

裁判手続費用 | 裁判所に納める額(民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第二章の規定により裁判所に納める費用をいう。)を限度として、知事が相当と認める額 |

弁護士費用 | 弁護士に支払う報酬等について、その支払額を限度として、知事が相当と認める額 |

その他訴訟に要する費用 | 書証作成費用、通信連絡費用等訴訟遂行上必要な費用であってその支払額を限度として、知事が相当と認める額 |

権利の保全に要する費用 | 裁判所が決定した保証金、裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税の額並びに執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の規定による手数料及び費用の額を限度として、知事が相当と認める額 |

強制執行に要する費用 | 裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税の額並びに執行官法の規定による手数料及び費用の額を限度として、知事が相当と認める額 |

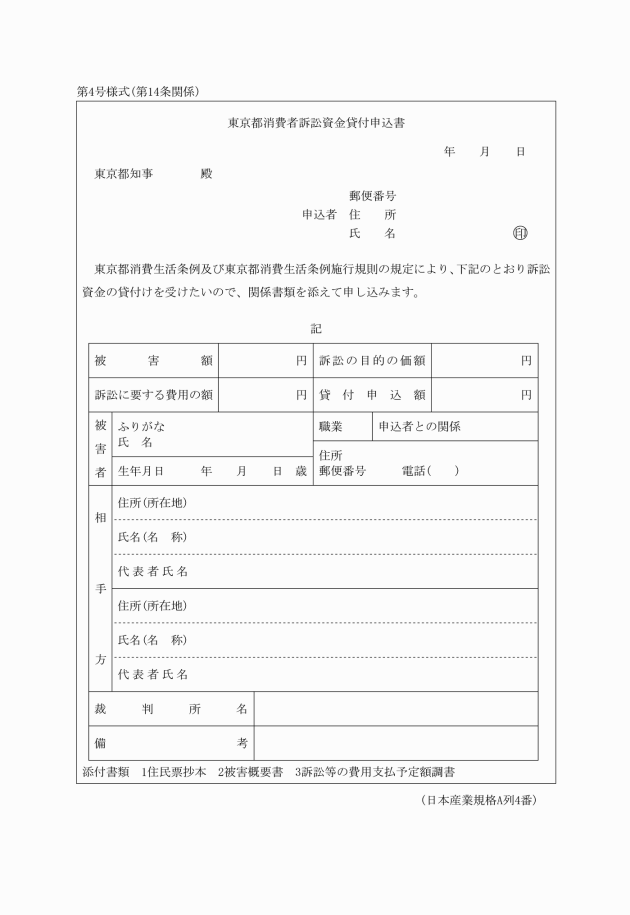

一 住民票抄本

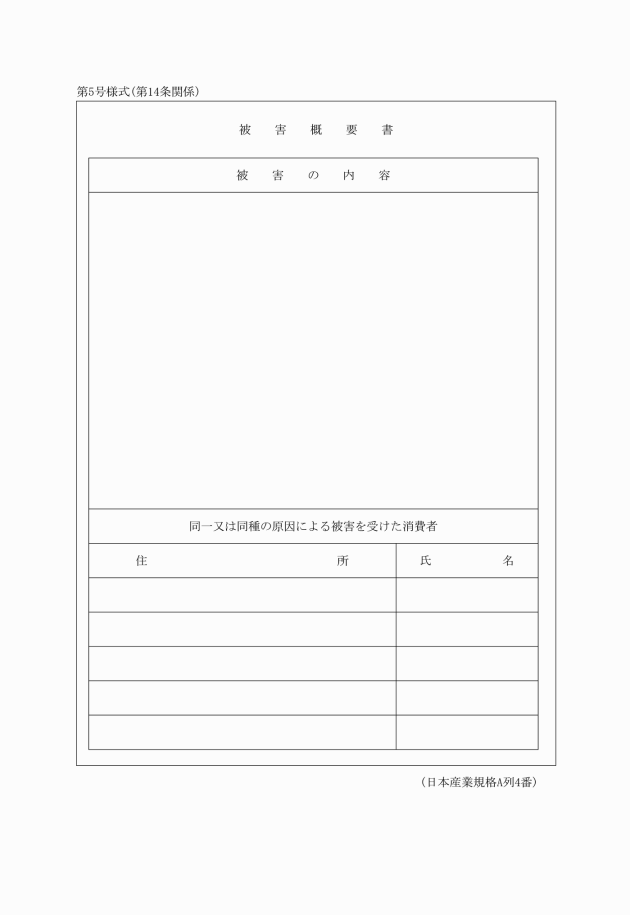

二 被害概要書(別記第五号様式)

三 訴訟等の費用支払予定額調書(別記第六号様式)

一 次条第一項に規定する期間内に契約を締結しないとき。

二 偽りの申込みその他不正の手段によって貸付けの決定を受けたとき。

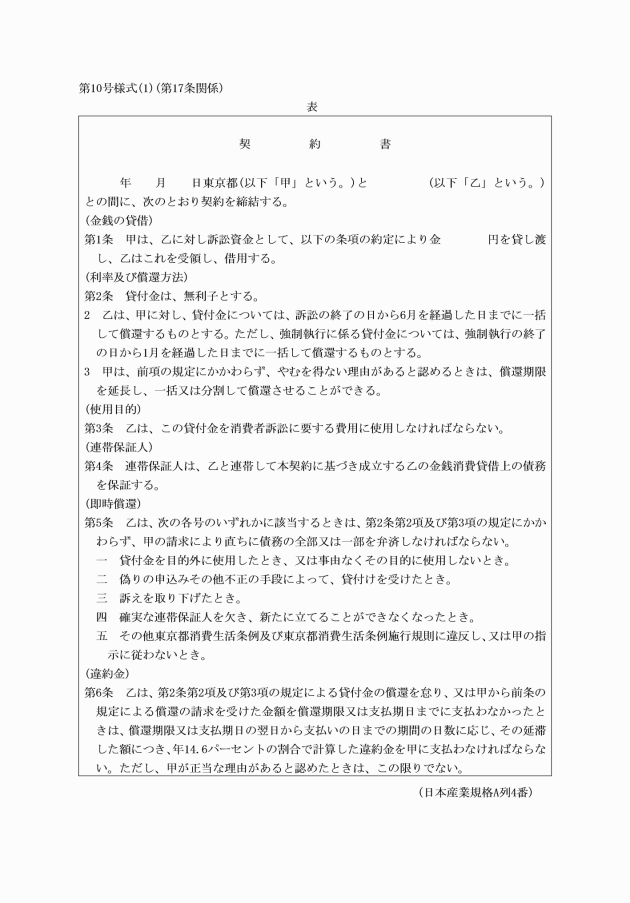

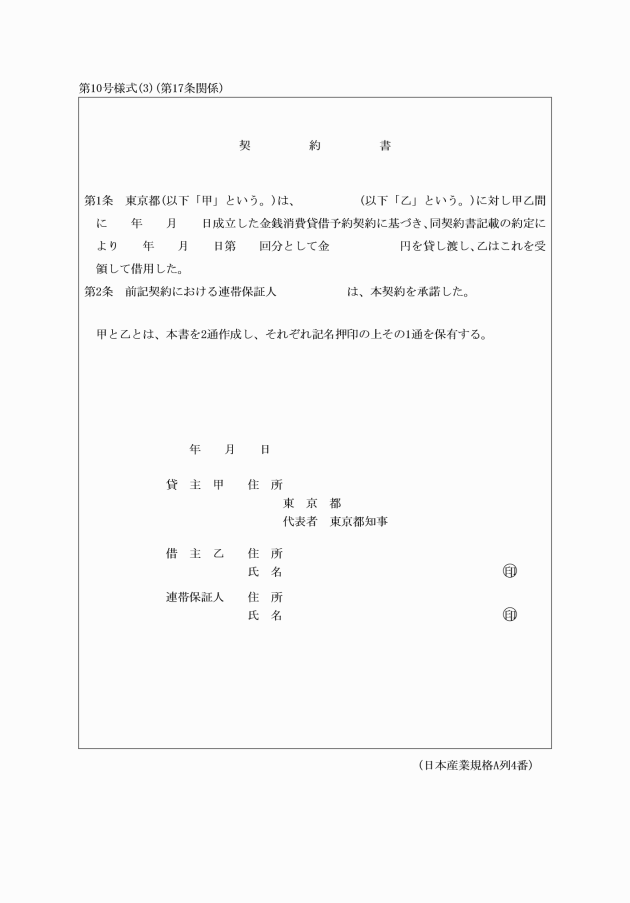

2 前項の契約には、確実な連帯保証人を立てなければならない。ただし、連帯して債務を負担する場合は、この限りでない。

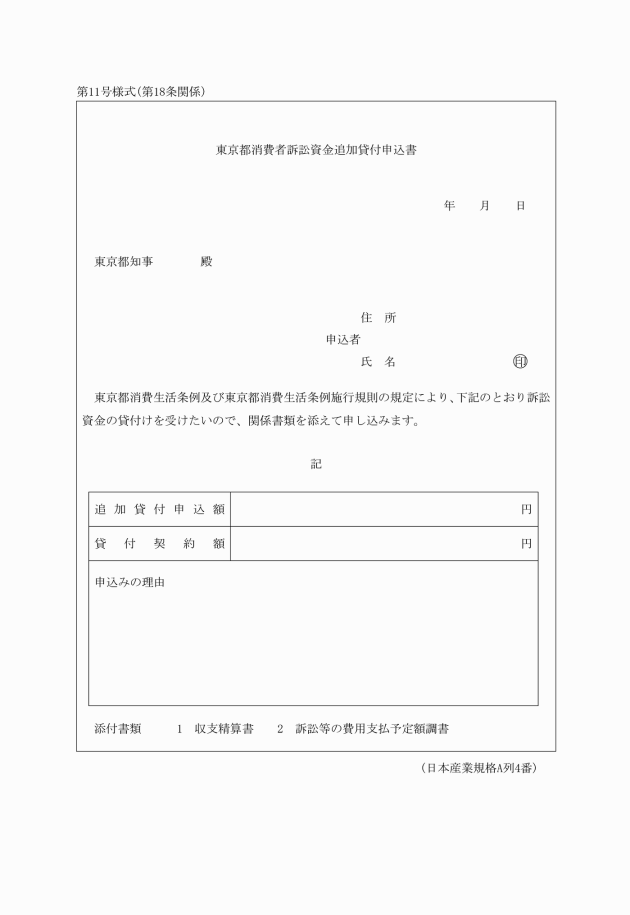

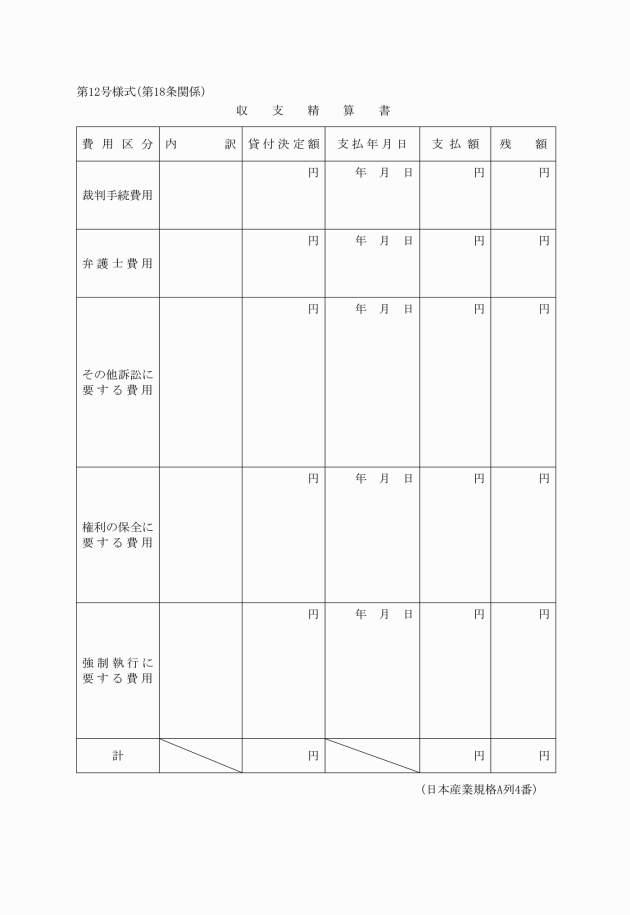

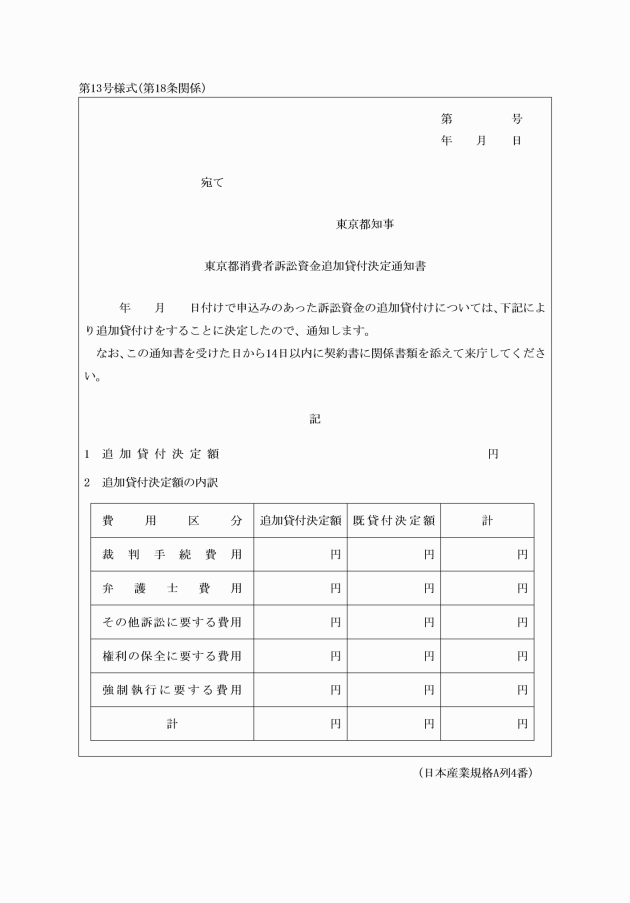

(追加貸付け)

第十八条 前条第三項の規定により貸付金の全部の交付を受けた者は、当該貸付金に追加して貸付けを受ける必要が生じたときは、貸付金の追加申込みをすることができる。

(償還期限及び方法)

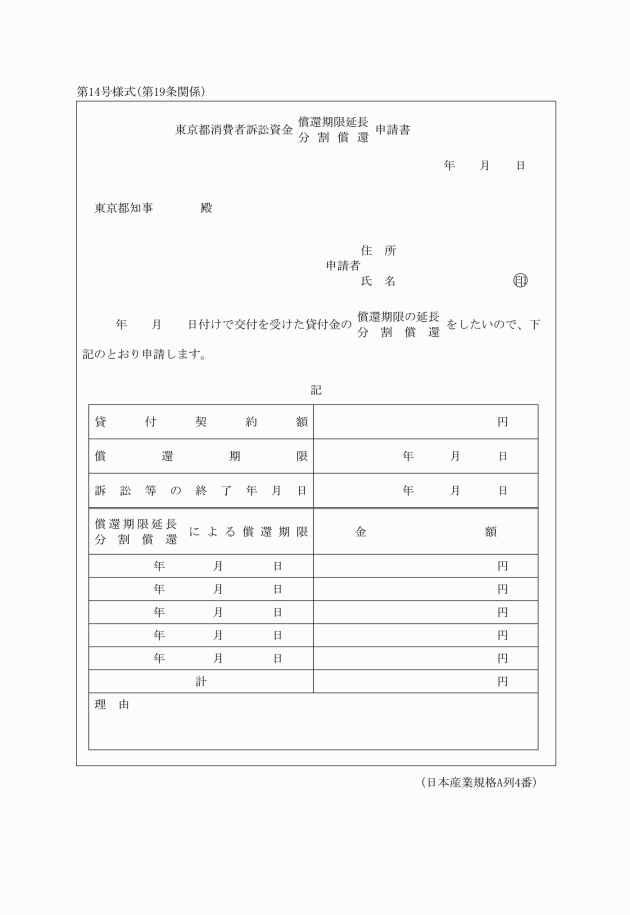

第十九条 条例第三十五条に規定する償還期限は、訴訟の終了の日から六月を経過した日とする。ただし、強制執行に係る貸付金の償還期限は、強制執行の終了の日から一月を経過した日とする。

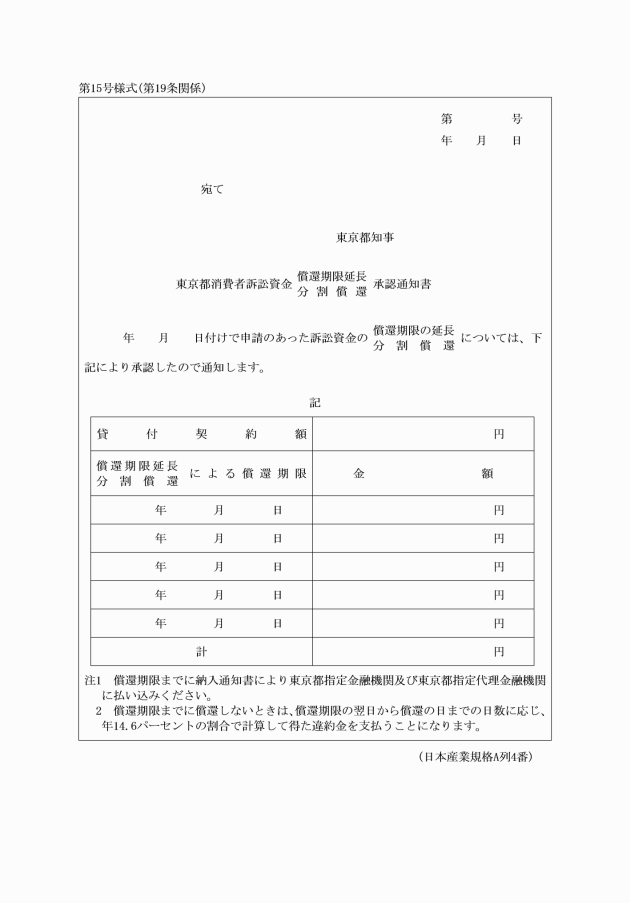

2 訴訟資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、前項の償還期限内に貸付金の全部を一括して償還するものとする。ただし、知事がやむを得ない理由があると認めるときは、償還期限を延長し、一括又は分割して償還することができる。

(貸付金の即時償還)

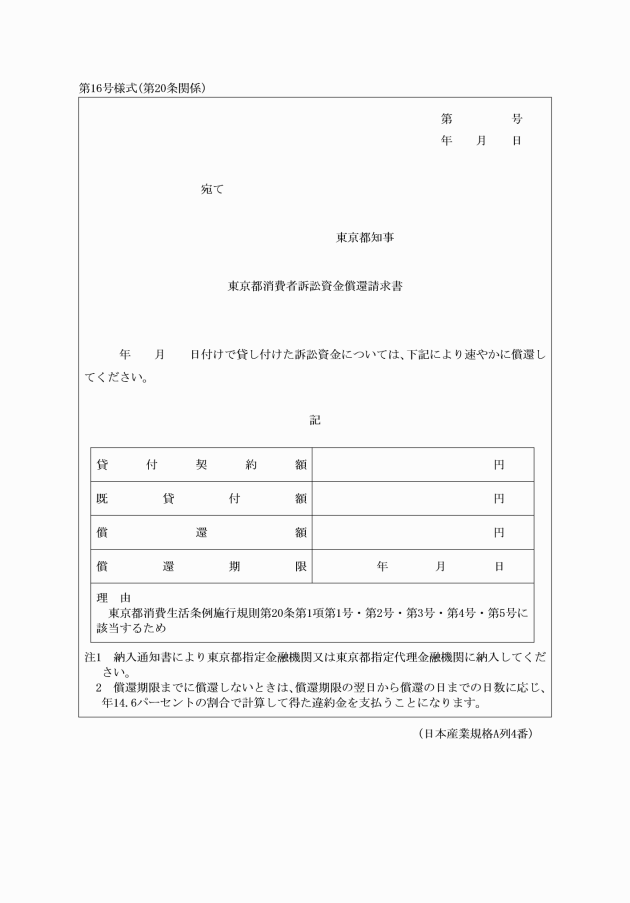

第二十条 条例第三十六条ただし書に規定する規則で定める要件は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときとする。

一 貸付金を目的外に使用したとき、又は事由なくその目的に使用しないとき。

二 偽りの申込みその他不正の手段によって、貸付金の交付を受けたとき。

三 訴えを取り下げたとき。

四 確実な連帯保証人を欠き、新たに立てることができなくなったとき。

2 知事は、条例第三十六条ただし書の規定により貸付金の全部又は一部の償還を命ずる場合は、東京都消費者訴訟資金償還請求書(別記第十六号様式)により行うものとする。

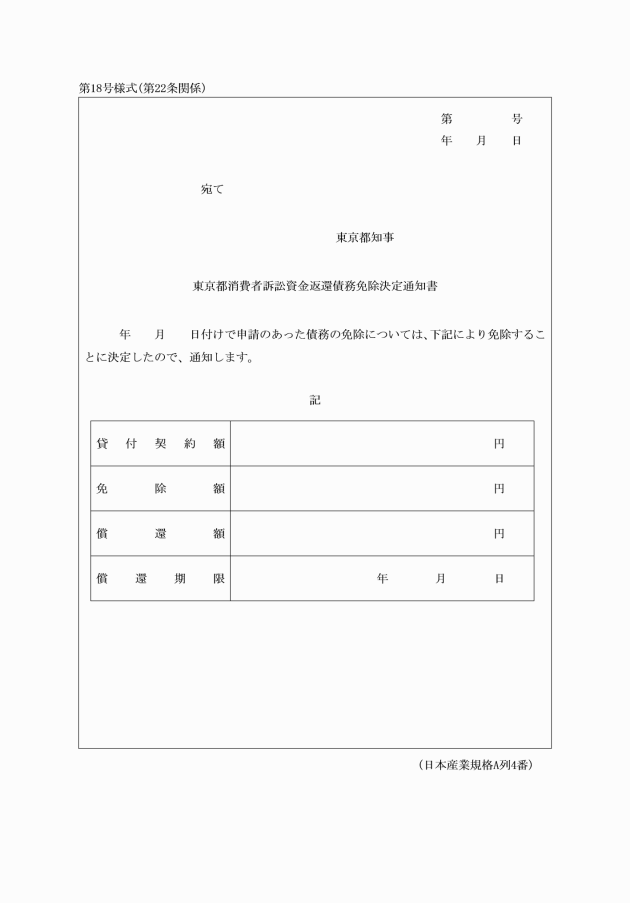

一 判決又は和解によって確定した額が貸付金の額を下回ったとき。

二 訴訟の結果が敗訴となったとき。

三 強制執行の結果受ける配当額が貸付金の額を下回ったとき。

四 借受者が死亡し、訴訟を継承すべき者がいないとき。

五 前各号に定める場合のほか、知事が必要と認めたとき。

2 前項の規定は、条例第三十八条ただし書の規定により違約金を免除する場合に準用する。

(届出事項)

第二十三条 借受者は、貸付金の償還完了に至るまでの間、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに知事にその旨を届け出なければならない。

一 訴えを提起したとき。

二 訴訟が終了したとき。

三 訴訟について、請求の趣旨を変更したとき。

四 強制執行が終了したとき。

五 借受者が住所又は氏名を変更したとき。

六 連帯保証人が死亡したときその他連帯保証人を変更する必要があるとき。

2 借受者の相続人は、借受者が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(資料の提出等)

第二十四条 知事は、必要があると認めるときは、借受者又はその訴訟代理人に対し、貸付金に係る訴訟の進ちょく状況、資金の使用状況その他必要な資料の提出、報告又は説明を求めることができる。

第七章 調査、勧告、公表等

(平二四規則一八・旧第六章繰下)

(立入調査等)

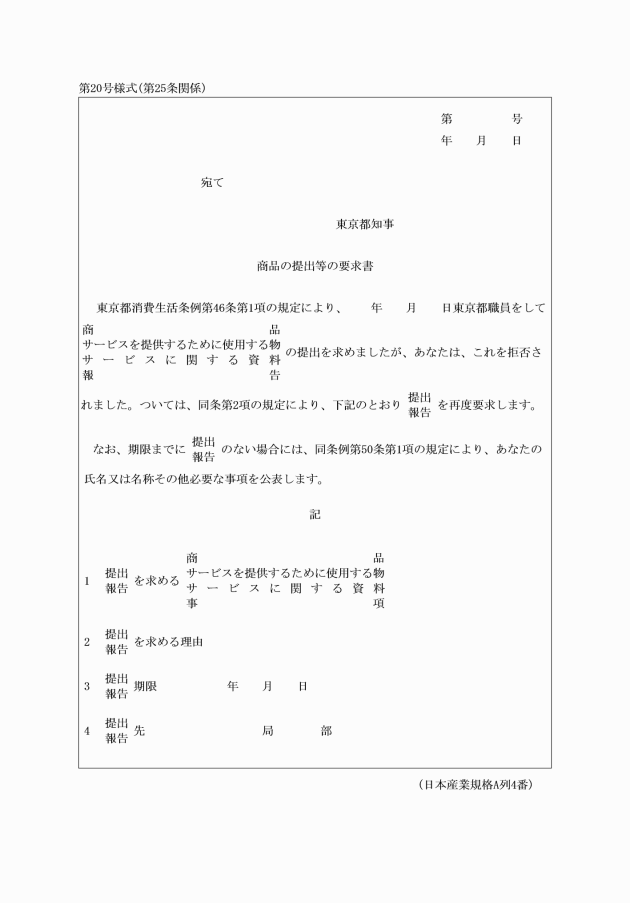

第二十五条 知事は、条例第四十六条第一項の規定により事業者に対し、報告を求め、又は商品等(条例第十条に定める調査及び認定を行う場合には、商品の原材料を含む。)の提出を求めるときは、提出に必要な期限を付するものとする。

2 条例第四十六条第二項の書面は、別記第二十号様式又は第二十一号様式によるものとする。

(平二七規則五三・一部改正)

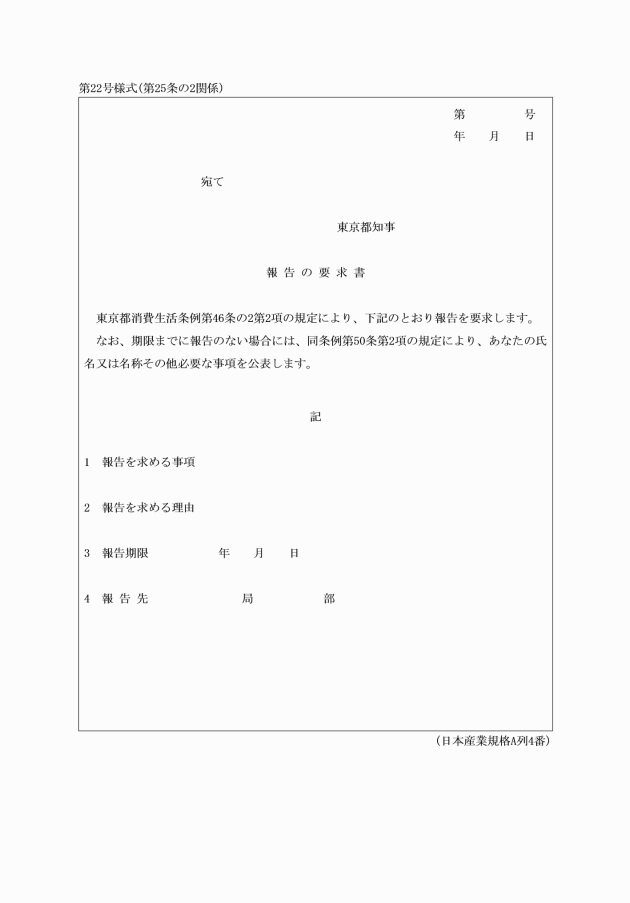

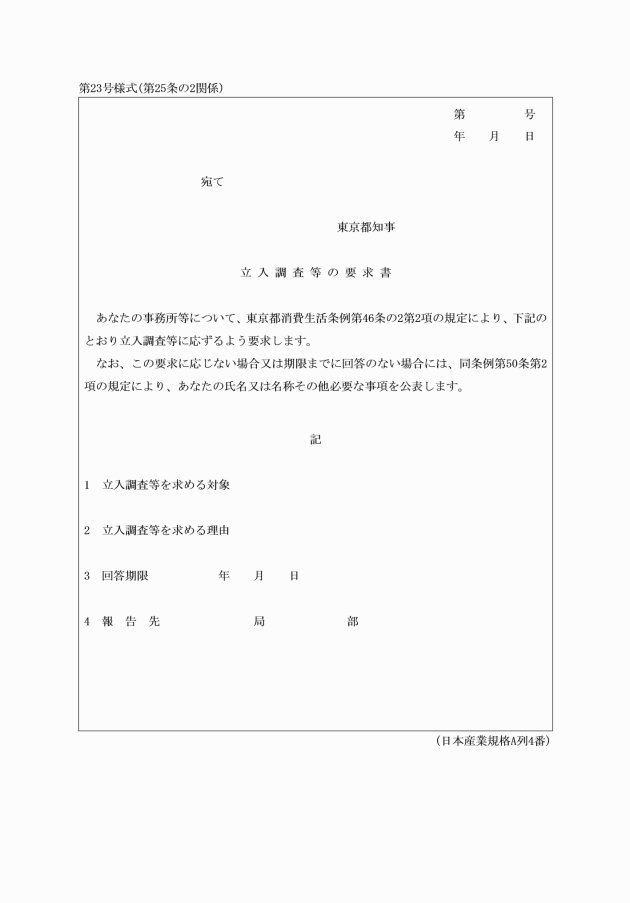

第二十五条の二 知事は、条例第四十六条の二第一項の規定により事業者、密接関係者等に対し、報告を求めるときは、提出に必要な期限を付すものとする。

2 条例第四十六条の二第二項の書面は、別記第二十二号様式又は第二十三号様式によるものとする。

(平二七規則五三・追加)

(身分証明書の様式)

第二十六条 条例第四十六条第四項及び第四十六条の二第四項の証明書は、別記第二十四号様式によるものとする。

(平二七規則五三・一部改正)

(補償請求書等)

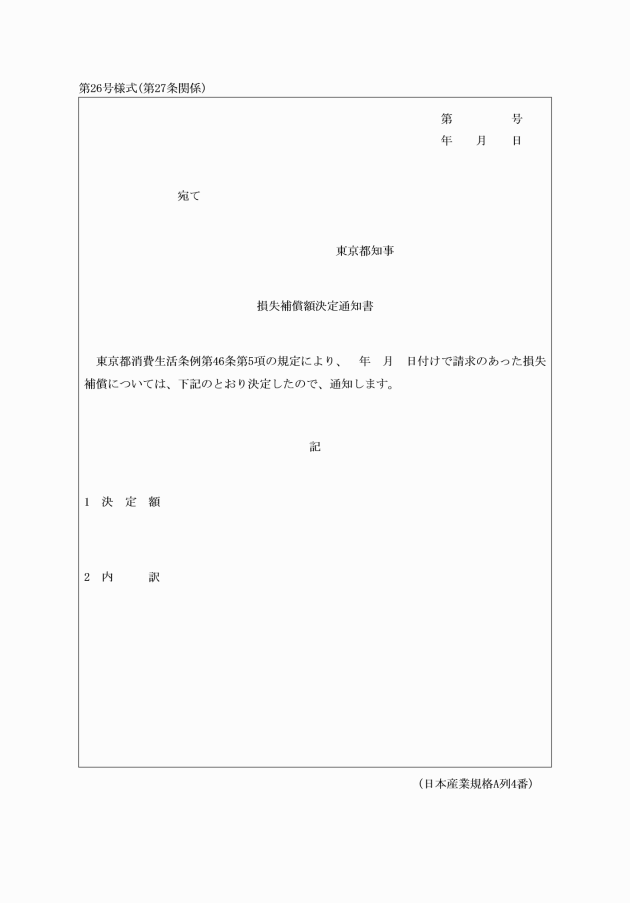

第二十七条 条例第四十六条第五項の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(別記第二十五号様式)を知事に提出しなければならない。

一 請求者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 補償請求の事由

三 補償請求額の総額及び内訳

2 前項の請求書には、補償請求額を算出する基礎となった資料を添えなければならない。

(平二七規則五三・一部改正)

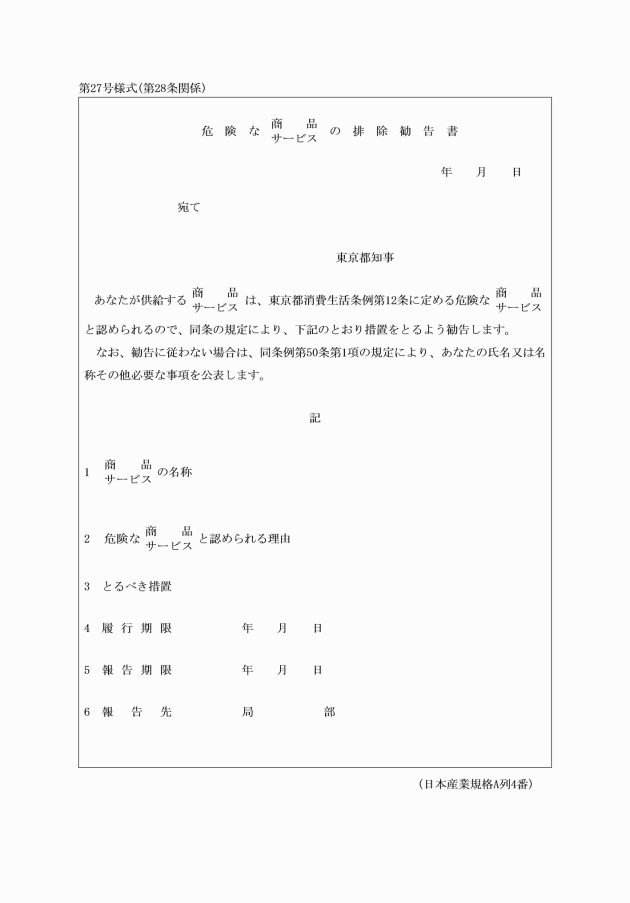

(平一九規則四・全改、平二七規則五三・一部改正)

(意見陳述の機会の付与)

第二十九条 条例第四十九条の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出してするものとする。

2 意見陳述をするときは、証拠書類等を提出することができる。

(平一四規則一一三・全改)

(意見陳述の機会の付与の通知)

第三十条 知事は、意見陳述の機会を与えるときは、意見書、証拠書類等の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前の日までに、当該要求又は勧告に係る事業者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 予定される要求又は勧告の内容及び根拠となる条例等の条項

二 要求又は勧告の原因となる事実

三 意見書、証拠書類等の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

(平一四規則一一三・全改)

2 代理人は、各自、当事者のために、意見陳述の機会に関する一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を知事に届け出なければならない。

(平一四規則一一三・全改)

(意見陳述の機会の期日又は場所の変更)

第三十二条 当事者又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、知事に対し、意見書、証拠書類等の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。

2 知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書、証拠書類等の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。

(平一四規則一一三・全改)

(口頭による意見陳述の聴取)

第三十三条 口頭による意見陳述の機会を与えたときは、知事の指名する職員は、意見を録取しなければならない。

(平一四規則一一三・全改)

(意見陳述調書)

第三十四条 前条の規定により意見陳述を録取する者(以下「意見録取者」という。)は、当事者又はその代理人が口頭による意見陳述をしたときは、次に掲げる事項を記載した調書(以下「意見陳述調書」という。)を作成し、これに記名押印しなければならない。

一 意見陳述の件名

二 意見陳述の日時及び場所

三 意見録取者の職名及び氏名

四 意見陳述に出頭した当事者及びその代理人の氏名及び住所

五 当事者及びその代理人の意見陳述の要旨

六 証拠書類等が提出されたときは、その標目

七 前各号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項

2 意見陳述調書には、書面、図画、写真その他知事が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

(平一四規則一一三・全改)

(意見陳述調書の提出)

第三十五条 意見録取者は、口頭による意見陳述の終結後速やかに、意見陳述調書を知事に提出しなければならない。

(平一四規則一一三・全改)

(意見陳述調書の閲覧等)

第三十六条 当事者又はその代理人は、意見陳述調書の閲覧を求めることができる。

2 意見録取者は、当事者又はその代理人に対し、第三十四条第一項第五号に規定する意見陳述の要旨が当該意見陳述の機会の付与における発言内容と相違ないことを確認し、意見陳述調書に記名押印するよう求めなければならない。この場合において、記名押印を拒否し、又はできない者があったときは、意見録取者は、その旨及びその理由を意見陳述調書に記載しなければならない。

(平一四規則一一三・全改)

(意見書の不提出等)

第三十七条 知事は、正当な理由なく、第三十条の提出期限までに意見書が提出されない場合又は意見陳述の日時に当事者若しくはその代理人が出頭しない場合には、改めて意見陳述の機会の付与を行うことを要しない。

(平一四規則一一三・全改)

(平一四規則一一三・旧第四十四条繰上、平一九規則四・平二七規則五三・令五規則九五・一部改正)

(禁止命令書等)

第三十九条 知事が条例第五十一条第一項の規定により契約の締結について勧誘すること又は契約を締結することを禁止することを命じたときの通知は、別記第三十二号様式又は第三十三号様式による禁止命令書による。

2 条例第五十一条第三項に規定する事項は、第十二条の二第一項第一号に掲げるものとする。

(平一九規則四・追加、平二七規則五三・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(東京都消費者訴訟資金貸付条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

一 東京都消費者訴訟資金貸付条例施行規則(昭和五十年東京都規則第二百四十八号)

二 東京都適正包装の一般的基準に関する規則(昭和五十一年東京都規則第百十三号)

三 不適正な取引行為を定める規則(平成元年東京都規則第百三十九号)

附則(平成一四年規則第一一三号)

この規則は、平成十四年七月一日から施行する。

附則(平成一九年規則第四号)

この規則は、平成十九年七月一日から施行する。

附則(平成一九年規則第一四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年規則第一四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年規則第一八号)

(施行期日)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年規則第五三号)

この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。

附則(平成二八年規則第一二号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都消費生活条例施行規則別記第八号様式、第九号様式、第十九号様式、第三十二号様式及び第三十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和元年規則第二六号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和五年規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和五年規則第一四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

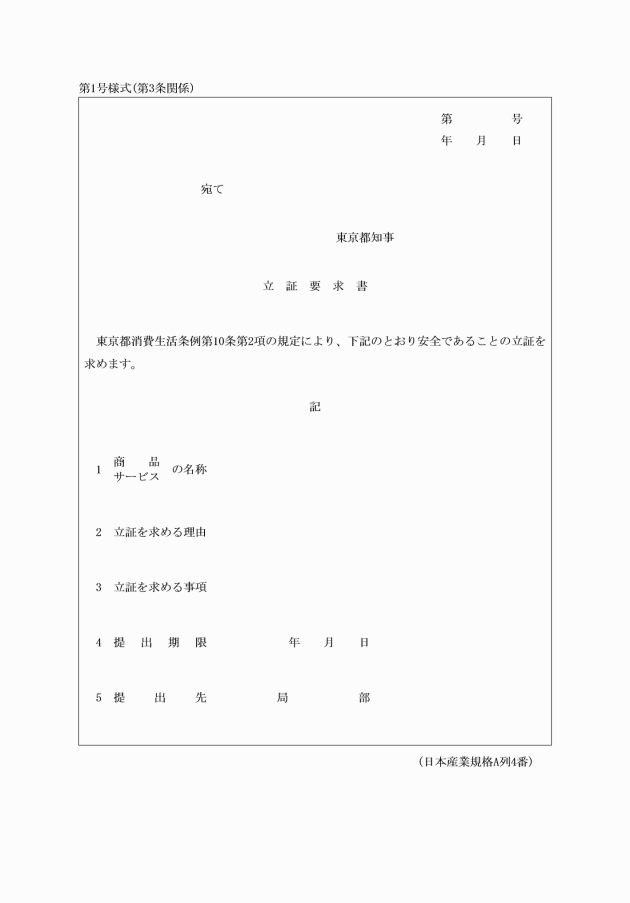

(平19規則144・令元規則26・令5規則95・一部改正)

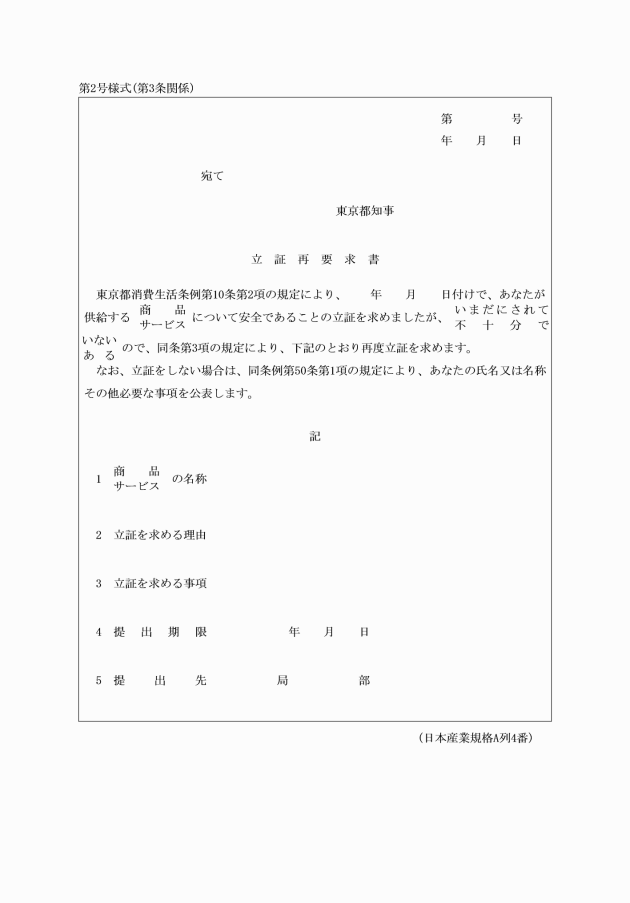

(平19規則4・平19規則144・平27規則53・令元規則26・令5規則95・一部改正)

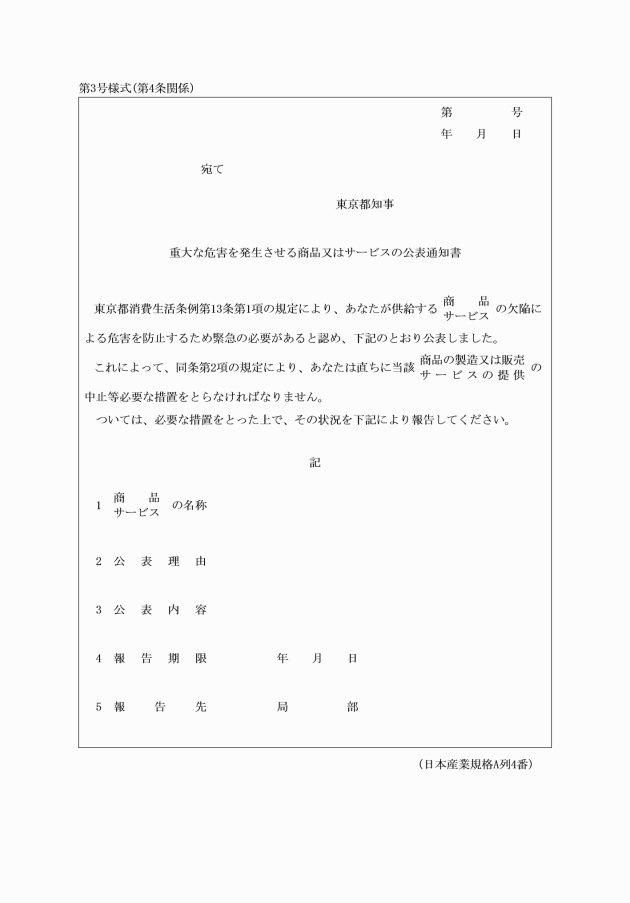

(平19規則144・令元規則26・令5規則95・一部改正)

(平19規則4・令元規則26・一部改正)

(令元規則26・一部改正)

(令元規則26・一部改正)

(令元規則26・令5規則95・一部改正)

(平19規則4・全改、平28規則12・令元規則26・令5規則95・一部改正)

(平19規則4・全改、平28規則12・令元規則26・令5規則95・一部改正)

(令元規則26・令5規則95・一部改正)

(令元規則26・令5規則95・一部改正)

(令元規則26・令5規則95・一部改正)

(令元規則26・一部改正)

(平14規則113・令元規則26・一部改正)

(令元規則26・令5規則95・一部改正)

(令元規則26・一部改正)

(令元規則26・令5規則95・一部改正)

(令元規則26・令5規則95・一部改正)

(令元規則26・一部改正)

(令元規則26・令5規則95・一部改正)

(平19規則4・全改、平28規則12・令元規則26・令5規則95・一部改正)

(平19規則4・平19規則144・平27規則53・令元規則26・令5規則95・一部改正)

(平19規則4・平19規則144・平27規則53・令元規則26・令5規則95・一部改正)

(平27規則53・追加、令元規則26・令5規則95・一部改正)

(平27規則53・追加、令元規則26・令5規則95・一部改正)

(平19規則4・一部改正、平27規則53・旧第22号様式繰下・一部改正、令5規則95・一部改正)

(平27規則53・旧第23号様式繰下、令元規則26・一部改正)

(平27規則53・旧第24号様式繰下・一部改正、令元規則26・令5規則95・一部改正)

(平19規則4・平19規則144・一部改正、平27規則53・旧第25号様式繰下・一部改正、令元規則26・令5規則95・一部改正)

(平19規則4・平19規則144・一部改正、平27規則53・旧第26号様式繰下・一部改正、令元規則26・令5規則95・一部改正)

(平19規則4・平19規則144・一部改正、平27規則53・旧第27号様式繰下・一部改正、令元規則26・令5規則95・一部改正)

(平19規則4・平19規則144・一部改正、平27規則53・旧第28号様式繰下・一部改正、令元規則26・令5規則95・一部改正)

(平14規則113・全改、平19規則144・一部改正、平27規則53・旧第29号様式繰下・一部改正、令元規則26・令5規則95・一部改正)

(平19規則4・追加、平27規則53・旧第30号様式繰下・一部改正、平28規則12・令元規則26・令5規則95・一部改正)

(平19規則4・追加、平27規則53・旧第31号様式繰下・一部改正、平28規則12・令元規則26・令5規則95・一部改正)