○東京都屋外広告物条例施行規則

昭和三二年一〇月二二日

規則第一二三号

〔屋外広告物条例施行規則〕を公布する。

東京都屋外広告物条例施行規則

(昭四六規則五一・改称)

屋外広告物条例施行規則(昭和二十四年九月東京都規則第百七十四号)の全部を改正する。

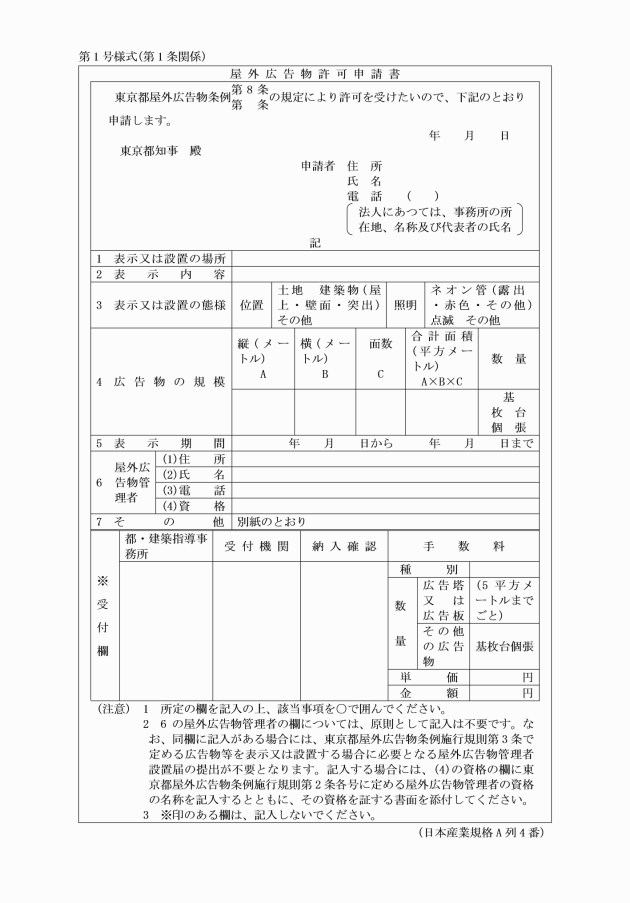

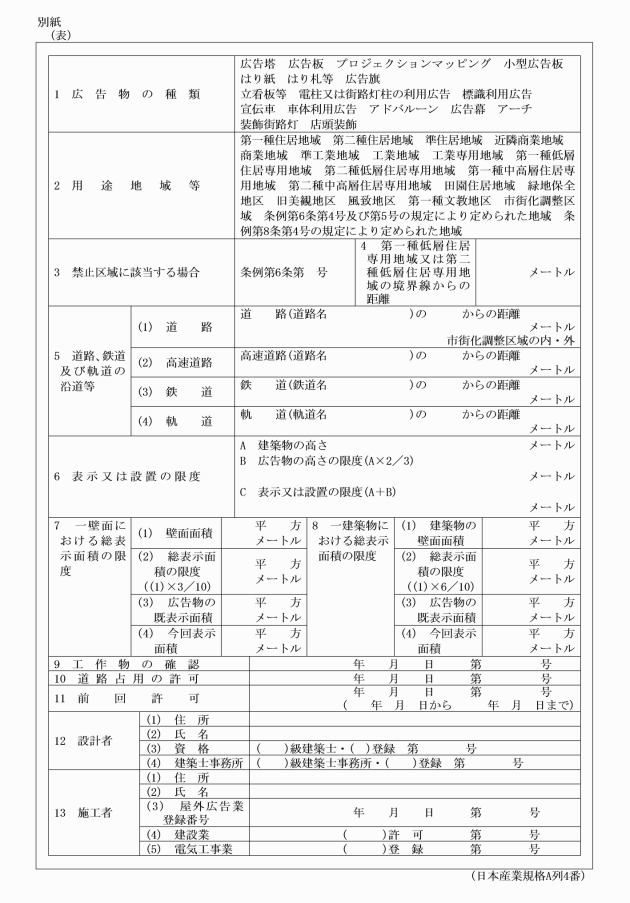

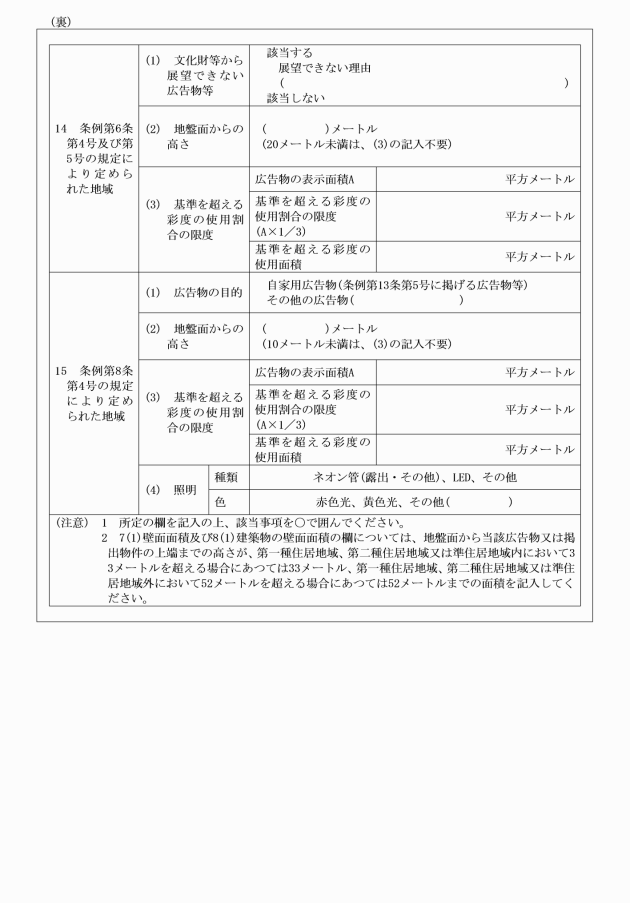

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第二十七条第二項の規定による場合は、第三号に掲げる図書を省略することができる。

一 屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する場所の状況を知り得る図面及び近隣の状況を知り得る図面又はカラー写真(申請前三月以内に撮影したものに限る。以下同じ。)

二 国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有する土地、建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)、工作物等に広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)を表示し、又は設置する場合においては、その表示又は設置についての許可又は承諾を証明する書面

三 形状、寸法、材料、構造、意匠等に関する仕様書及び図面

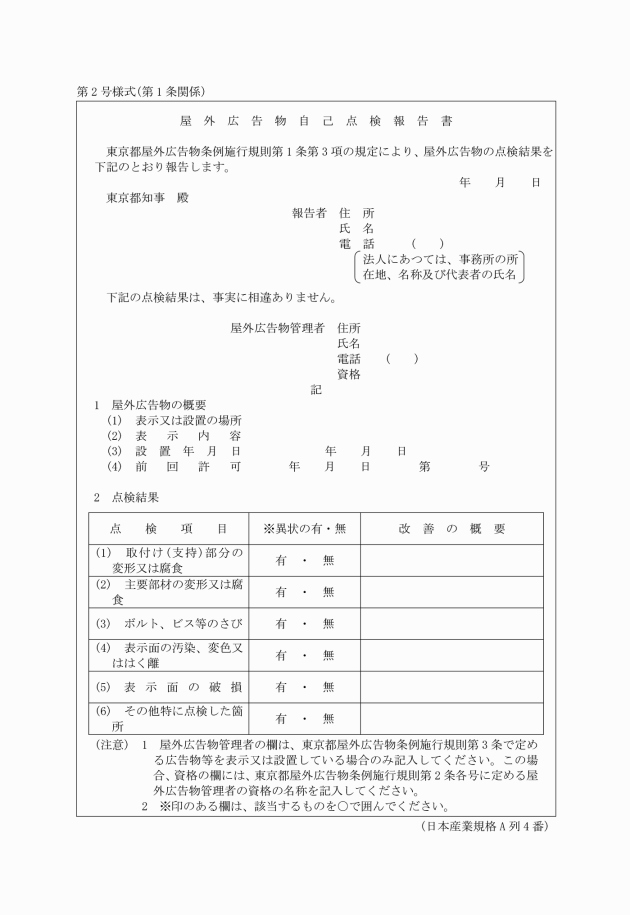

3 前項に規定するもののほか、条例第二十二条に規定する広告物等に係る申請にあつては建築物の壁面の状況を知り得る図面(現に当該建築物の壁面又は屋上に表示され、又は設置されている広告物等(以下この項において「現表示広告物等」という。)がある場合においては、その位置、表示面積等を明示した図面)及び現表示広告物等のカラー写真を、条例第二十七条第一項又は第二項の規定による許可を受ける場合(現に許可を受けている広告物等が広告塔、広告板、アーチ及び装飾街路灯である場合に限る。)にあつては別記第二号様式による屋外広告物自己点検報告書を添付しなければならない。

(昭六二規則九・全改、平八規則一二八・平一二規則一〇七・平一三規則二四九・平一四規則四三・平一五規則二二〇・平一七規則一五三・平一九規則四四・平二三規則七二・令元規則二七・一部改正)

一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士

二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士又は同法第四条の二に規定するネオン工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者

三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者

四 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第十条第二項第三号イに規定する登録試験機関が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について実施する試験に合格した者

(平八規則一二八・全改、平一三規則二二五・平一七規則一五三・一部改正)

第三条 条例第二十五条の規則で定める広告物等は、次に掲げるものとする。

一 広告塔(高さが四メートルを超えるもの又は表示面積が十平方メートルを超えるものに限る。)

二 広告板(高さが四メートルを超えるもの又は表示面積が十平方メートルを超えるものに限る。)

三 アーチ

四 装飾街路灯

(平八規則一二八・追加、平一七規則一五三・旧第二条の二繰下・一部改正)

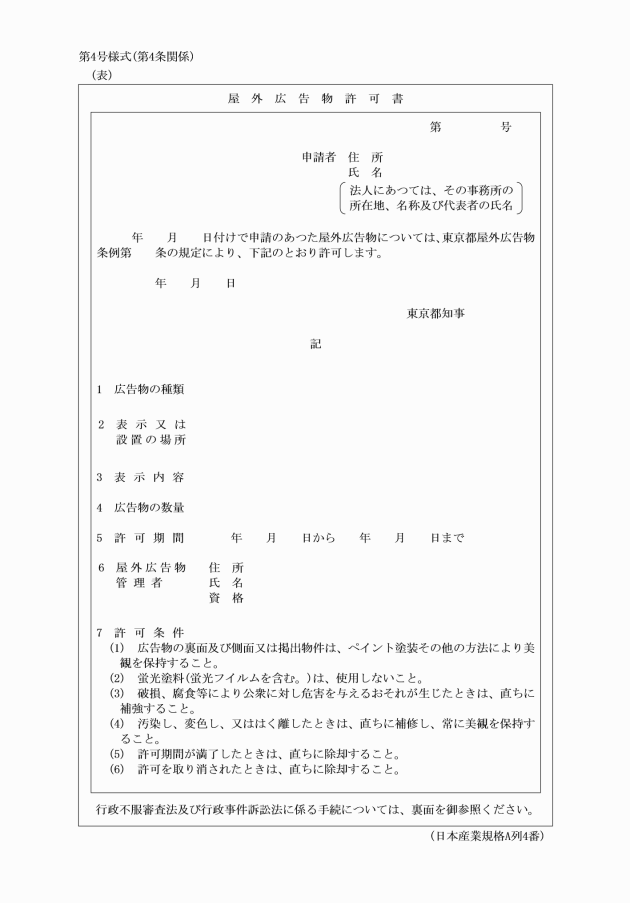

(許可書の交付)

第四条 知事は、広告物等の表示又は設置の許可(以下「広告物等の許可」という。)をしたときは、別記第四号様式による屋外広告物許可書を申請者に交付するものとする。

(昭五一規則六〇・昭六二規則九・一部改正、平一七規則一五三・旧第三条繰下・一部改正)

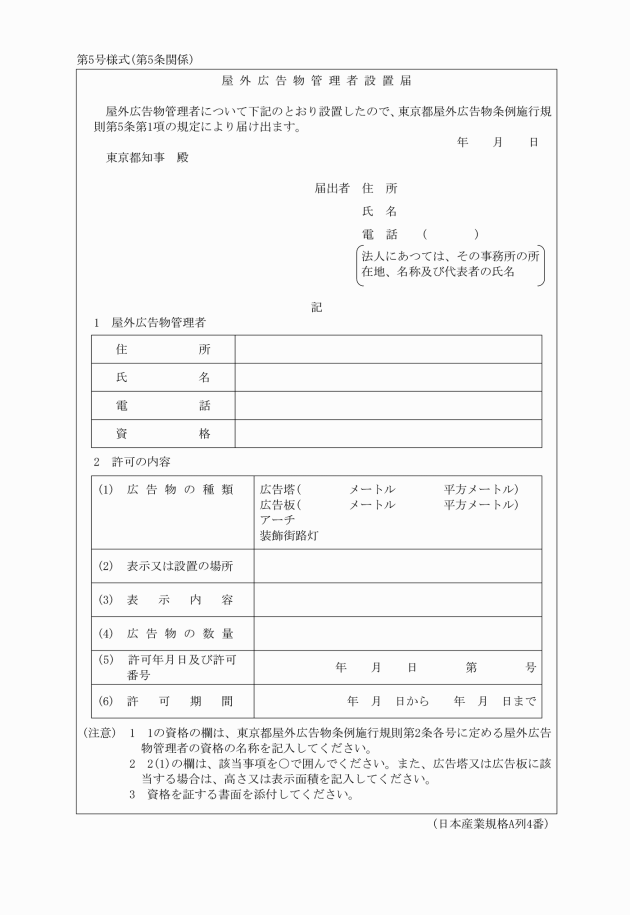

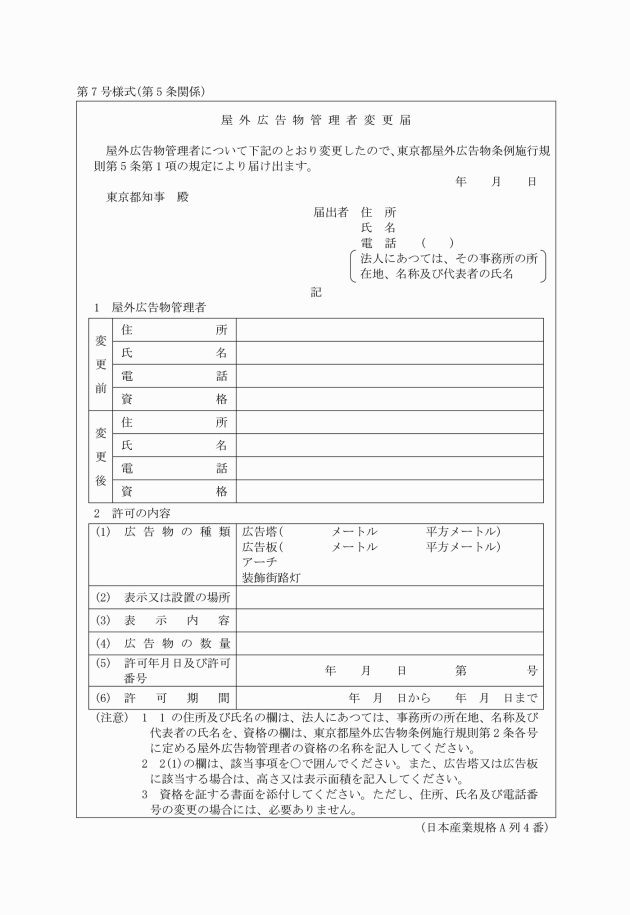

三 屋外広告物管理者又はその住所、氏名若しくは電話番号を変更した場合 別記第七号様式による屋外広告物管理者変更届

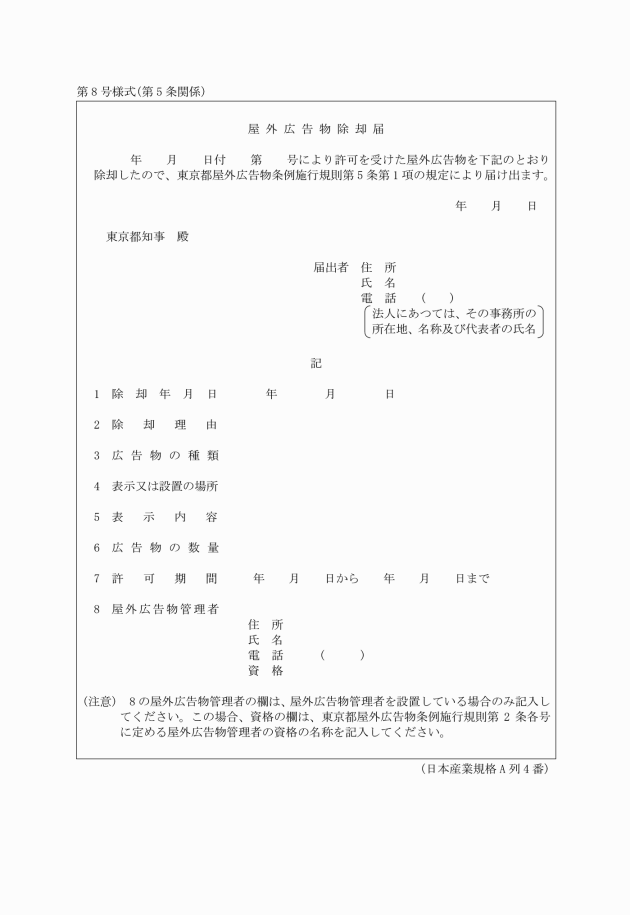

四 広告物等を許可期間内に除却した場合 別記第八号様式による屋外広告物除却届

(昭六二規則九・全改、平八規則一二八・一部改正、平一七規則一五三・旧第四条繰下・一部改正、平二〇規則二六七・一部改正)

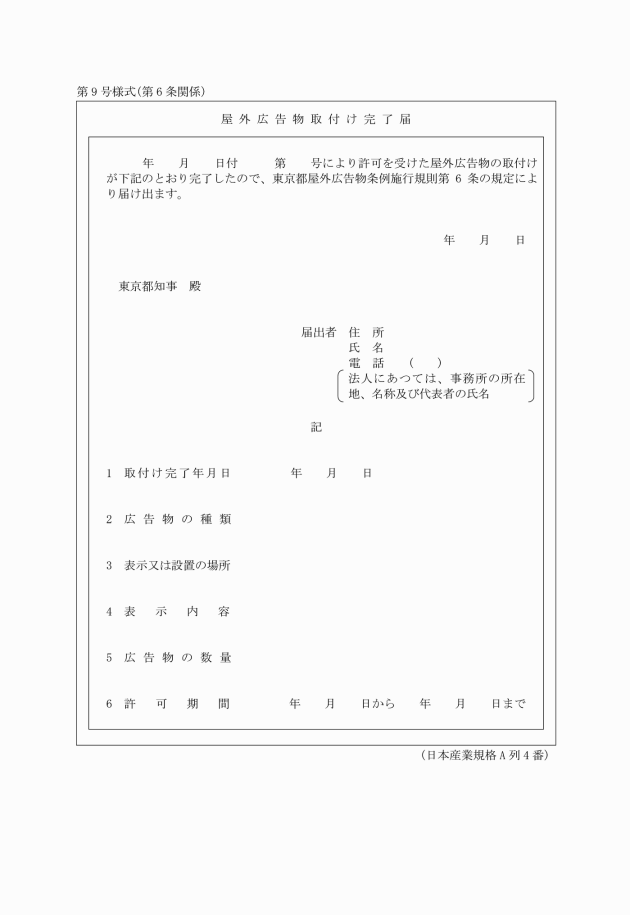

(取付け完了の届出)

第六条 広告塔、広告板、アーチ又は装飾街路灯について広告物等の許可を受けた者は、その取付けを完了したときは、直ちに、別記第九号様式による屋外広告物取付け完了届に当該広告物等のカラー写真を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(昭四六規則五一・全改、昭五一規則六〇・昭六二規則九・一部改正、平一七規則一五三・旧第五条繰下・一部改正)

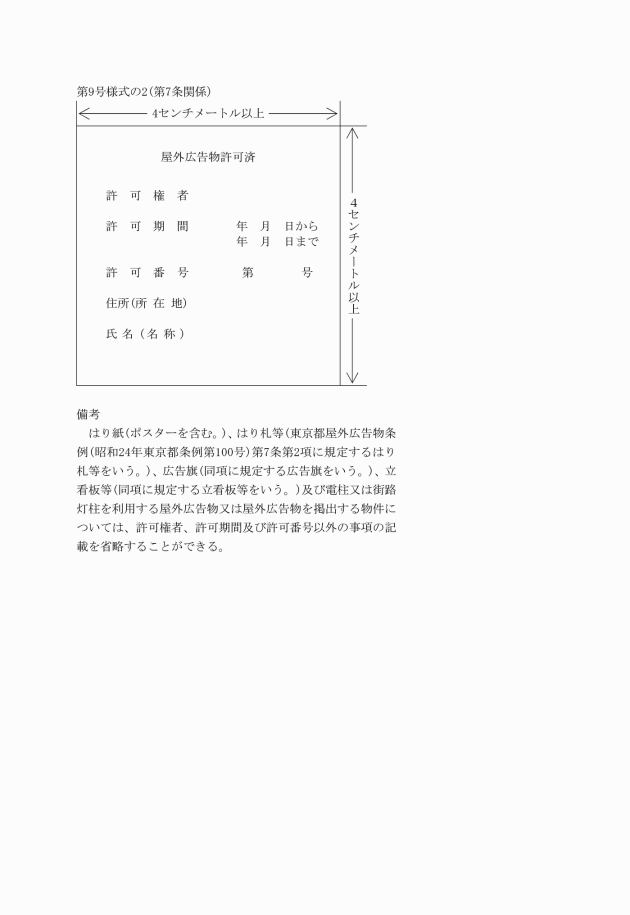

(住所等の表示)

第七条 広告物等の許可を受けた者は、当該広告物等又は当該広告物等を表示し、若しくは設置する土地、建築物、工作物等の見やすい箇所に、別記第九号様式の二による標識票をはり付けなければならない。

(昭六二規則九・全改、平一七規則一五三・旧第六条繰下・一部改正、平二〇規則二六七・一部改正)

一 広告物の裏面及び側面又は掲出物件は、ペイント塗装その他の方法により美観を保持すること。

二 蛍光塗料(蛍光フィルムを含む。)を使用しないこと。

三 破損、腐食等により公衆に対し危害を与えるおそれが生じたときは、直ちに補強すること。

四 汚染し、変色し又ははく離したときは、直ちに補修し、常に美観を保持すること。

五 許可期間が満了したときは、直ちに除却すること。

六 許可を取り消されたときは、直ちに除却すること。

七 前各号に掲げるもののほか、特に知事が良好な景観の形成、危害の予防等について必要と認めた事項

(昭四六規則五一・昭四七規則一〇三・昭五一規則六〇・昭六二規則九・一部改正、平一七規則一五三・旧第七条繰下・一部改正)

(新たに定められた地域地区に関する特例)

第九条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十五条第一項の規定により、同法第八条第一項に規定する地域地区が定められた際(同法第二十一条第一項の規定により地域地区が変更された場合を含む。)、当該地域地区内に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、なお、従前の例による。

(昭四八規則二〇四・追加、昭六二規則九・一部改正、平一七規則一五三・旧第七条の二繰下・一部改正)

(昭六二規則九・全改、平一七規則一五三・旧第七条の三繰下・一部改正、平一九規則四四・一部改正)

(新たに指定された許可区域に関する特例)

第十条の二 新たに条例第八条第四号の規定による指定があつた際、当該指定のあつた区域に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該指定の日から当該区域ごとに知事が別に定める日までの間は、表示し、又は設置しておくことができる。

(平二一規則一六・追加)

(平二〇規則六九・追加、平二一規則一六・旧第十条の二繰下)

(広告誘導地区における合意書)

第十一条 条例第十一条第二項の合意書(以下「合意書」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

一 合意書における広告物等の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項が、条例第十一条第一項の誘導方針に則したものであること。

二 条例第十一条第一項の広告誘導地区(以下「広告誘導地区」という。)における土地、建築物、工作物又は広告物等の所有者及びこれらを使用する権利を有する者の三分の二以上の合意によるものであること。

2 広告誘導地区における土地、建築物、工作物又は広告物等の所有者又はこれらを使用する権利を有する者は、合意書を作成したときは、当該合意書を知事に届け出るものとする。

3 前二項の規定は、合意書の変更及び廃止について準用する。

(平一七規則一五三・追加)

(まちづくり団体等)

第十一条の二 条例第十二条の二第一項の規則で定める団体は、次に掲げるものとする。

一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項の認可地縁団体

二 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第二条の商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

三 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号の株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社

四 法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているもの。

(令二規則四四・追加)

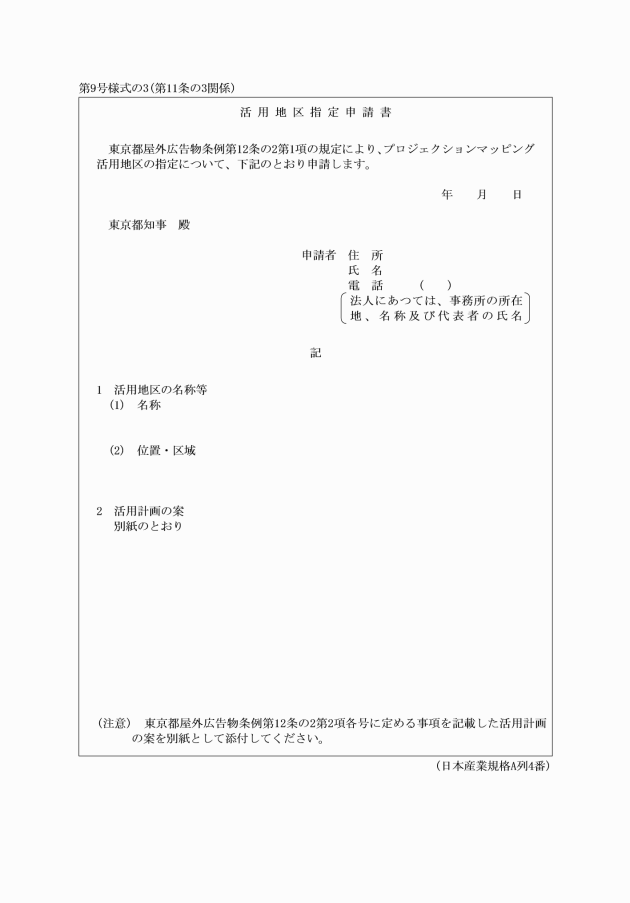

(活用地区の指定の申請)

第十一条の三 条例第十二条の二第一項の規定による申請は、別記第九号様式の三による活用地区指定申請書により行うものとする。

2 条例第十二条の二第二項の活用計画の案には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

一 条例第十二条の二第二項第四号に規定する建築物その他の工作物等であつて、国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有するものにプロジェクションマッピングを表示する場合においては、当該建築物その他の工作物等の所有者等の承諾を証明する書面

二 その他知事が必要と認める書類

(令二規則四四・追加)

(プロジェクションマッピング活用計画に定める事項)

第十一条の四 条例第十二条の二第二項第五号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 プロジェクションマッピングの活用に係る運営体制

二 その他知事が必要と認める事項

(令二規則四四・追加)

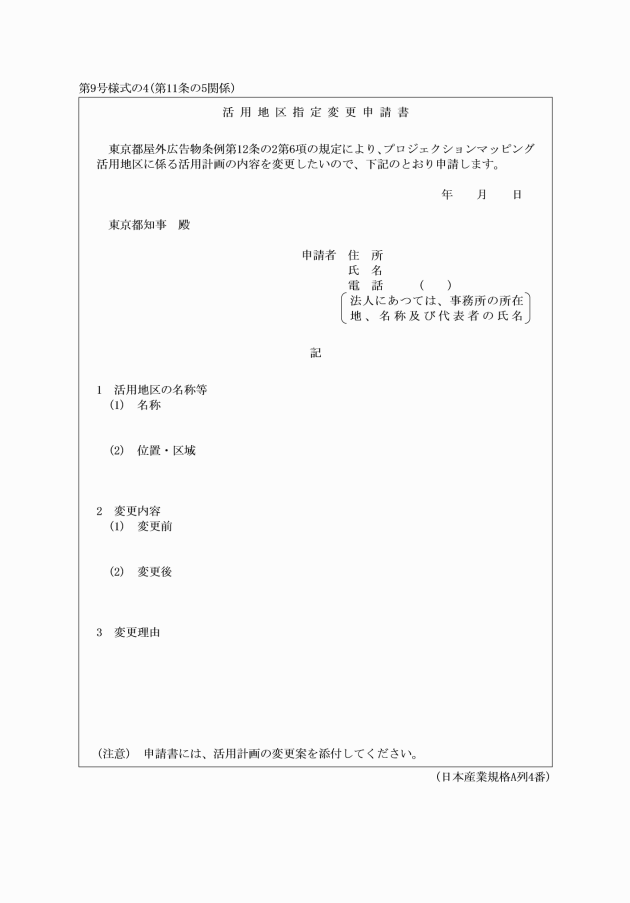

(活用計画の変更等)

第十一条の五 条例第十二条の二第六項の規定による変更の申請は、別記第九号様式の四の活用地区指定変更申請書に、当該変更に係る活用計画の案を添えて行わなければならない。

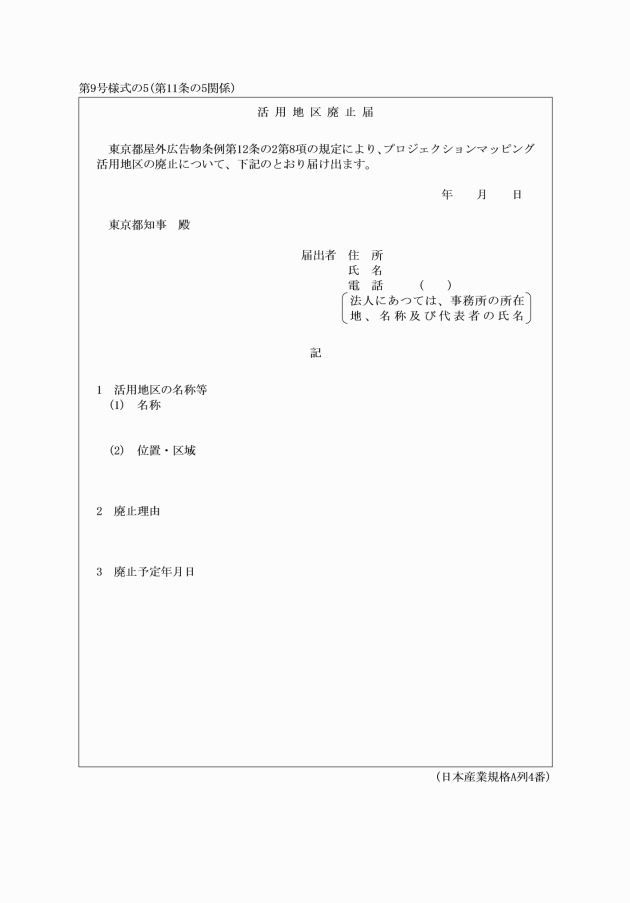

2 条例第十二条の二第八項の規定による廃止の届出は、別記第九号様式の五の活用地区廃止届により行わなければならない。

(令二規則四四・追加)

(適用除外の基準)

第十二条 条例第十三条ただし書の規則で定める基準は、次の各号に掲げる広告物等について、当該各号に定めるとおりとする。

一 条例第十三条第二号に掲げる広告物等

ロ 別表第二の七の項上欄に掲げる地域地区等に表示し、又は設置する場合にあつては、同項の中欄に定める禁止事項一及び二に抵触しないこと。

二 条例第十三条第三号に掲げる広告物等

イ 公共の安全、福祉の増進、環境の保全、教育の向上その他の社会一般の利益のために行う集会、行事、催物等のために表示するものであること。

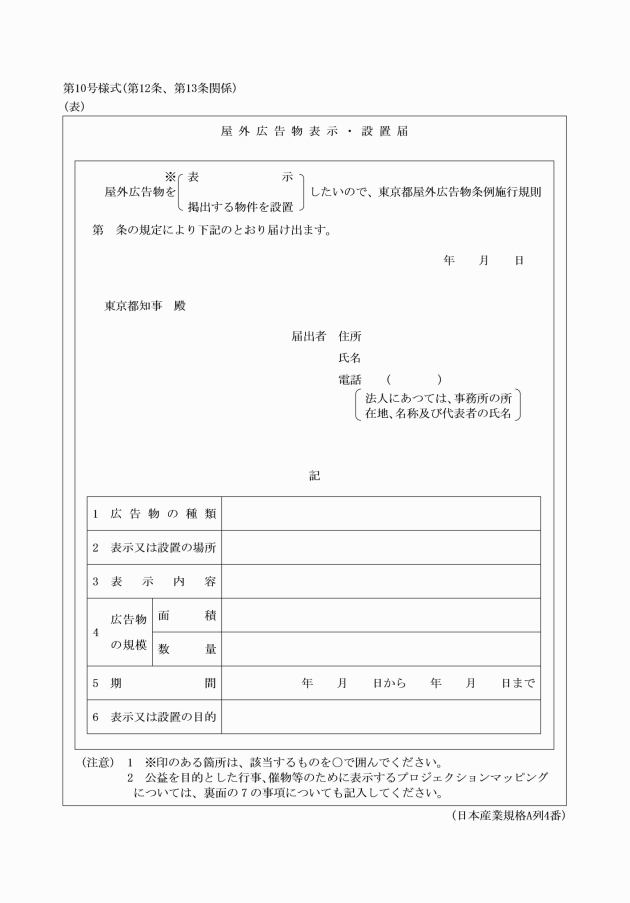

ロ 別記第十号様式による屋外広告物表示・設置届を知事に提出したものであること。

ハ 表示期間が三十日以内であること。

三 条例第十三条第四号に掲げる広告物

表示面積の合計が、〇・五平方メートル以下で、かつ、当該広告物を表示する施設又は物件のその面の外郭線内を一平面とみなした場合の当該平面の面積の二十分の一以下であること。

四 条例第十三条第五号に掲げる広告物等

五 条例第十三条第六号に掲げる広告物等

表示面積の合計が、自己の管理する土地又は自己の管理する物件の存する土地の面積について千平方メートルまでを五平方メートルとし、五平方メートルに千平方メートルを増すまでごとに五平方メートルを加えて得た面積以下であること。

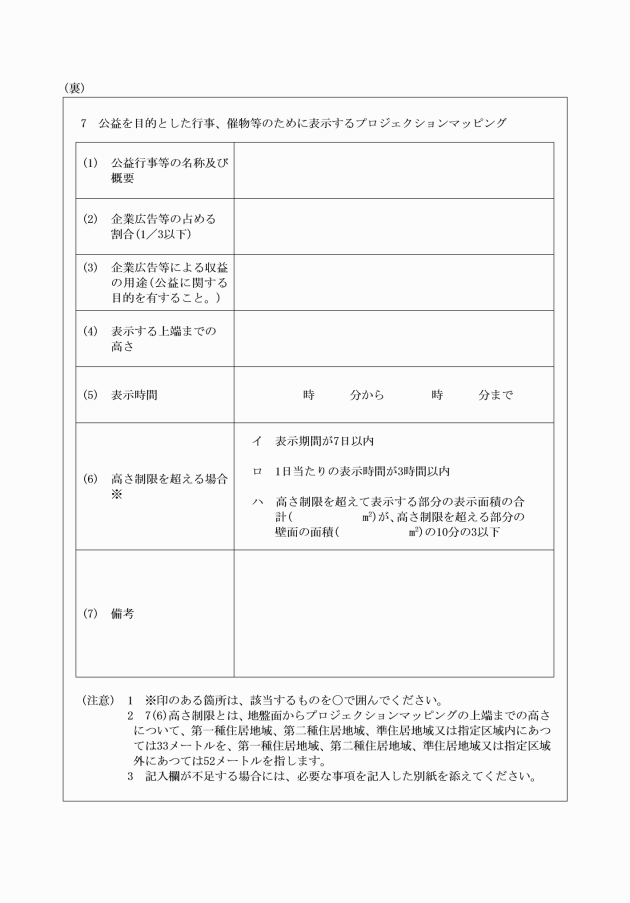

六 条例第十三条第八号に掲げるプロジェクションマッピング

イ 表示期間が三月以内であること。

ロ 企業広告等(営利を目的として表示されるものをいう。以下同じ。)の占める割合(企業広告等の表示に係る投影時間と当該表示に係る投影面積の積を総投影時間と総投影面積の積で除して得た数値をいう。)がおおむね三分の一以下であること。

ハ 企業広告等による収益の用途が公益に関する目的を有すること。

ニ 別記第十号様式による屋外広告物表示・設置届を知事に提出したものであること。

2 前項第一号ロの基準は、次のいずれかに該当するもの(以下「文化財等から展望できない広告物等」という。)については適用しない。

(昭六二規則九・全改、平一七規則一五三・旧第八条繰下・一部改正、平一九規則四四・平二一規則一六・令二規則四四・令七規則一一・一部改正)

第十三条 条例第十四条ただし書の規則で定める基準は、次の各号に掲げる広告物等について、当該各号に定めるとおりとする。

一 条例第十四条第一号に掲げる広告物等

イ 別記第十号様式による屋外広告物表示・設置届を知事に提出したものであること。

ロ 会場の敷地(会場が公園、緑地、運動場等の敷地内である場合は、これらの敷地を含む。)内に表示し、又は設置するものであること。

ハ 催物の名称、開催期日、開催内容、主催者名等当該催物の案内に必要な事項(商品名を除く。)を表示するものであること。

ニ 各広告物等の表示面積が十平方メートル以下であり、かつ、その間隔が三十メートル以上であること。

ホ 広告物等の上端までの高さが地上五メートル以下であること。

ヘ 色彩が四色以内であること。

ト 表示期間が当該催物が開催される日の前日から終了する日までであること。

二 条例第十四条第二号に掲げる広告物等

イ 電車又は自動車の車体(車輪及び車輪に附属する部分は車体に含まれない。以下同じ。)に、電車又は自動車の所有者又は管理者の氏名、名称、店名又は商標を表示するものであること。

ロ 自動車の車体に、第十八条第一号に掲げる事項を表示するものであること。

ハ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に基づく登録を受けた自動車で、当該登録に係る使用の本拠の位置が他の道府県の区域(指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)、中核市(同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)及び法第二十八条の条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域を除く。)、指定都市の区域、中核市の区域又は法第二十八条の条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域に存するものに、当該道府県、指定都市、中核市又は市町村の広告物等に関する条例の規定に従つて表示するもの(宣伝車(自動車検査証に車体の形状(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十五条の三第一項第七号に規定する車体の形状をいう。)として放送宣伝と記載されている自動車をいう。以下同じ。)を除く。)であること。

三 条例第十四条第四号に掲げる広告物

イ 別記第十号様式による屋外広告物表示・設置届を知事に提出したものであること。

ロ 宣伝の用に供されていない絵画、イラスト等であること。

(昭六二規則九・追加、平八規則一二八・平一二規則一〇七・平一五規則七九・一部改正、平一七規則一五三・旧第八条の二繰下・一部改正、平一九規則四四・平二七規則五四・令二規則四四・令六規則二三・一部改正)

一 条例第十五条第一号に掲げる広告物等

二 条例第十五条第二号に掲げる広告物等

イ 表示面積が三平方メートル以下であること。

ロ 広告物等の上端までの高さが地上五メートル以下であること。

ハ 寄贈者名、表示者名等を表示する部分の面積が当該広告物等の表示面積の八分の一以下であること。

三 条例第十五条第三号に掲げる広告物等

近隣の店舗、事務所、工場等の案内誘導を目的とするもの(以下「案内誘導広告物等」という。)であること。

四 条例第十五条第四号に掲げる広告物等

第十九条第一項に規定する規格に適合すること。

五 条例第十五条第五号に掲げる広告物等

イ 柱又は壁面に表示し、又は設置するものであること。

ロ 表示面積が、知事の指定する専ら歩行者の一般交通の用に供する道路(以下「歩行者道」という。)の区域内の柱及び壁面の総面積の十分の六以下であること。

ハ 各広告物等の色彩及び意匠が、歩行者道の色彩及び意匠に全体として調和したものであること。

ニ 近隣の道路又は建物、交通機関等への案内誘導を目的とする標識の識別が困難とならないものであること。

六 条例第十五条第六号に掲げる広告物等

第十九条第一項に規定する規格に適合すること。

七 条例第十五条第七号に掲げる非営利目的のための広告板

イ 第十八条第一号に掲げる事項を表示するためのものであること。

ロ 別表第二の七の項上欄に掲げる地域地区等に表示し、又は設置する場合にあつては、同項の中欄に定める禁止事項一及び二に抵触しないこと。

4 第一項第七号ロの基準は、文化財等から展望できない広告物等については適用しない。

(昭六二規則九・追加、平一五規則二二〇・一部改正、平一七規則一五三・旧第八条の三繰下・一部改正、平一九規則四四・令七規則一一・一部改正)

第十五条 条例第十五条第二号の規則で定める道標、案内図板等の広告物等で公共的目的をもつて表示するものは、駐車場案内標識など、近隣の道路、建物、公共施設又は交通機関等への案内誘導等を目的とするものをいう。

(平一七規則一五三・追加)

第十六条 条例第十五条第六号の規則で定める公益上必要な施設又は物件は、避難標識又は案内図板等とする。

(平一五規則二二〇・追加、平一七規則一五三・旧第八条の四繰下・一部改正)

第十七条 条例第十六条ただし書の規定による許可の基準は、次に定めるとおりとする。

一 案内誘導広告物等であること。

二 表示面積が六平方メートル以下であること。

三 広告物等の上端までの高さが地上八メートル以下であること。

四 光源が点滅しないこと。

(昭六二規則九・追加、平一五規則二二〇・旧第八条の四繰下、平一七規則一五三・旧第八条の五繰下・一部改正)

(非営利広告物等)

第十八条 条例第十七条の非営利広告物等は、次の要件に該当する広告物等とする。

一 次に掲げるいずれかの事項を表示するためのものであること。

イ 収益を目的としない宣伝、集会、行事及び催物等

ロ 政党その他の政治団体、労働組合等の団体又は個人が政治活動又は労働運動として行う宣伝、集会、行事及び催物等

二 表示期間が三十日以内であること。

四 広告面又は見やすい箇所に表示者名又は連絡先を明記してあること。

(昭六二規則九・全改、平一七規則一五三・旧第九条繰下・一部改正、平二〇規則二六七・一部改正)

(規格)

第十九条 条例第二十一条第一項の規定による規格は、別表第三のとおりとする。

2 条例第二十一条第二項の規則で定める基準は、表示面積が十平方メートル(電車並びに路線バス及び観光バス(以下「路線バス等」という。)の車体に表示する場合にあつては、別表第三 六の部(三)の項に掲げる表示面積)以下とする。

3 条例第二十一条第三項の規則で定める基準は、別表第四のとおりとする。

(昭六二規則九・全改、平一二規則一〇七・平一三規則二四九・一部改正、平一七規則一五三・旧第十条繰下・一部改正、平一九規則四四・平二三規則七二・一部改正)

(総表示面積の基準等)

第二十条 条例第二十二条の規則で定めるプロジェクションマッピングは、次に掲げるものとする。

一 条例第十二条の二第四項の規定により指定された活用地区に表示するプロジェクションマッピングで、同条第二項第四号に規定する建築物その他の工作物等に表示されるもの

二 第十二条第一項第六号の基準に適合するプロジェクションマッピングで、表示期間が十四日以内のもの

2 条例第二十二条の規則で定める基準は、一建築物の壁面面積(壁面のうち、地盤面(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第二項に規定する地盤面をいう。以下同じ。)から、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域(都市計画法第八条第一項第一号の規定により定められた第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域をいう。以下同じ。)内にあつては三十三メートル、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域外にあつては五十二メートルまでの高さの部分の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)に十分の六を乗じて得た面積とする。

(昭六二規則九・全改、平八規則一二八・一部改正、平一七規則一五三・旧第十一条繰下・一部改正、令二規則四四・一部改正)

(許可を要しない変更等)

第二十一条 条例第二十七条第一項の規則で定める場合は、広告物等の表示内容又は形態に変更を来さない補強工作又は塗装替え等を行う場合とする。

(昭六二規則九・全改、平一七規則一五三・旧第十二条繰下・一部改正)

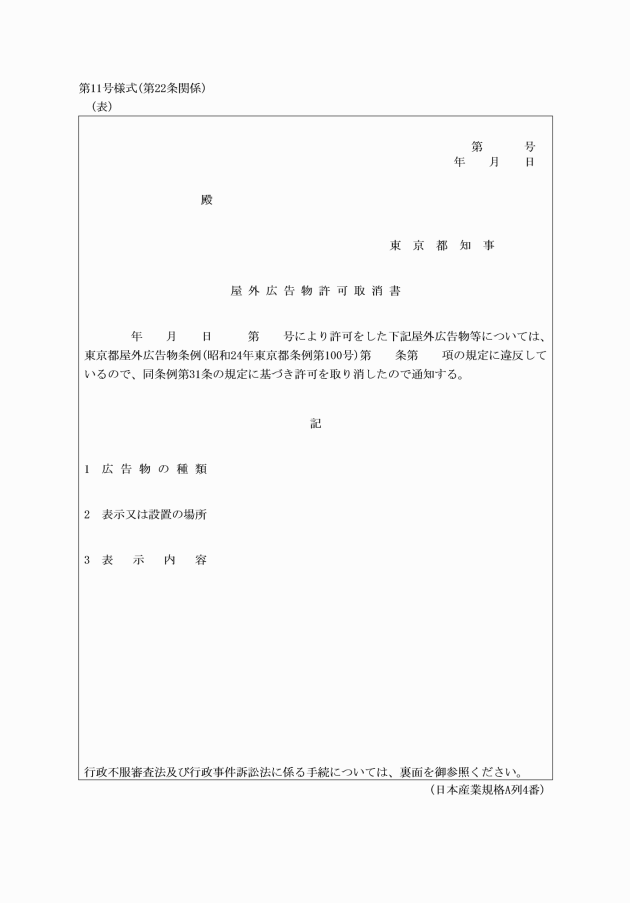

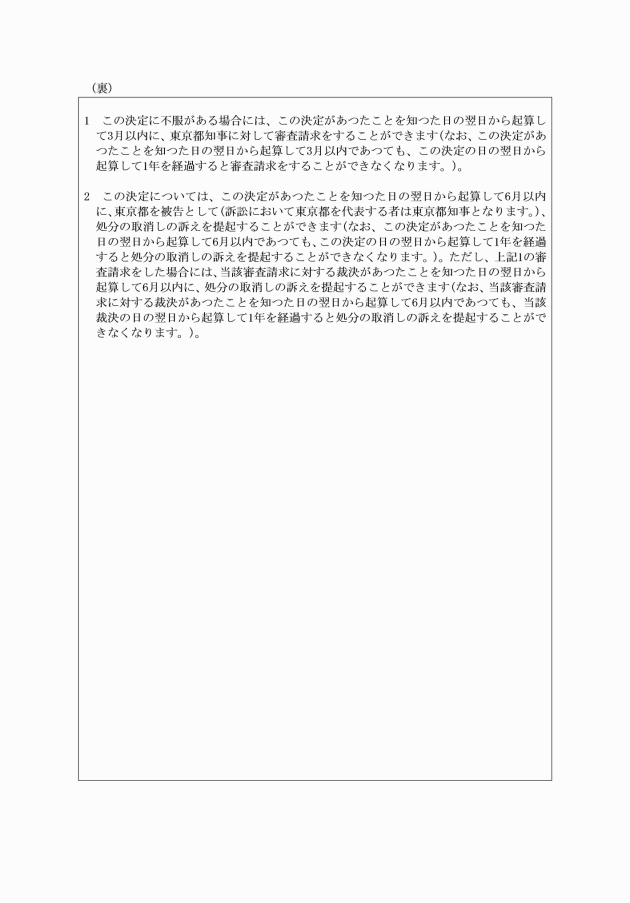

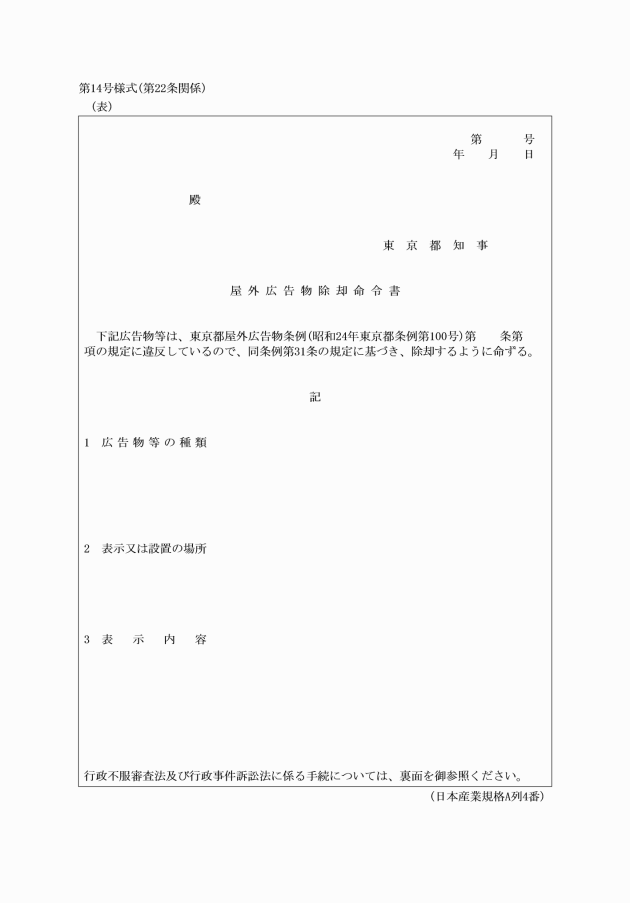

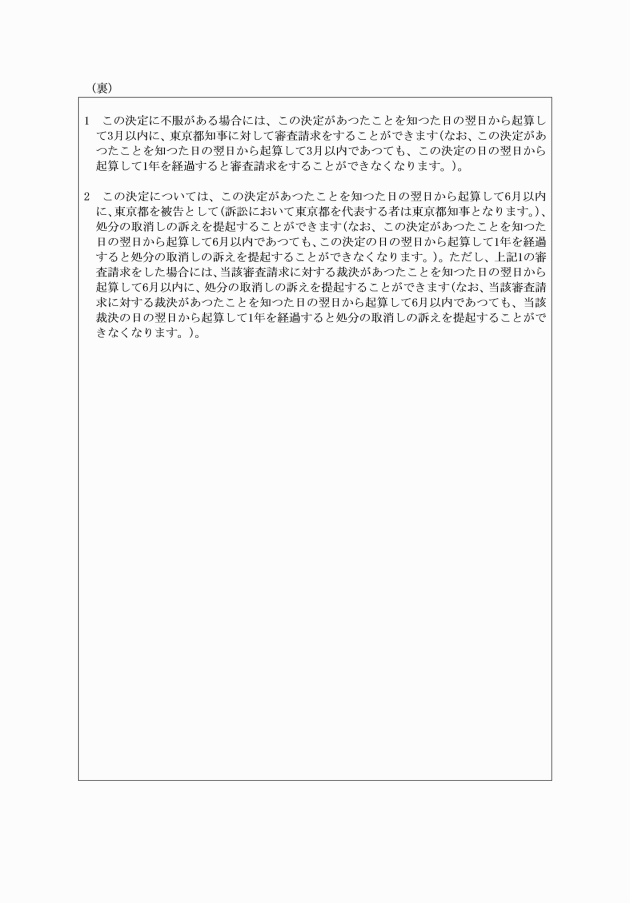

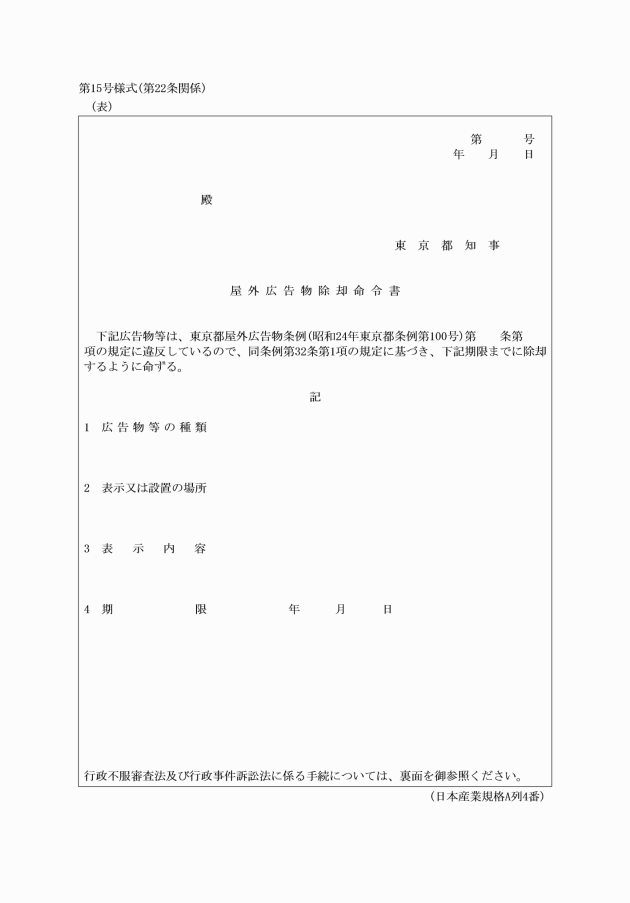

2 知事は、条例第三十一条又は条例第三十二条第一項の規定により必要な措置(条例第三十一条又は条例第三十二条第一項の規定による広告物等の除却を除く。)を命ずる場合は、別記第十二号様式又は第十三号様式による措置命令書を交付するものとする。

3 知事は、条例第三十一条又は条例第三十二条第一項の規定により広告物等の除却を命ずる場合は、別記第十四号様式又は第十五号様式による屋外広告物除却命令書を交付するものとする。

(平一七規則一五三・追加)

(意見陳述の機会の付与)

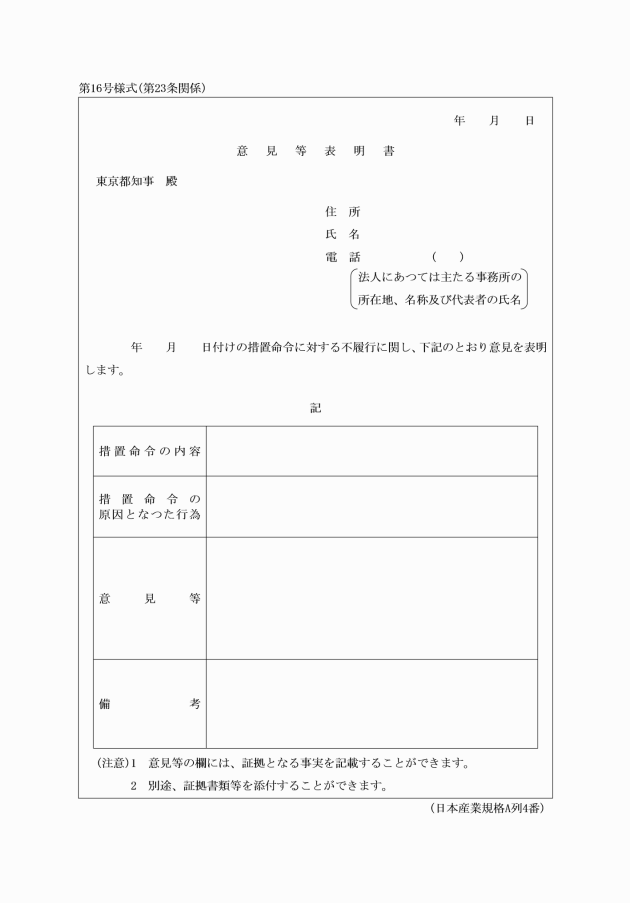

第二十三条 条例第三十三条第二項の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めた場合を除き、別記第十六号様式による意見等表明書(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。

2 知事は、措置命令を受けた広告物の表示者等(条例第二十条に規定する広告物の表示者等をいう。以下同じ。)に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

一 公表しようとする内容

二 公表の根拠となる条例等の条項

三 公表の原因となる事実

四 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

3 前項の規定による通知を受けた広告物の表示者等又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、知事に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。

4 知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。

5 代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出期限又は出頭すべき日時までに知事に提出しなければならない。

6 知事は、広告物の表示者等又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかつたときは、条例第三十三条第一項の規定による公表をすることができる。

(平一七規則一五三・追加)

(除却等に要した費用の徴収)

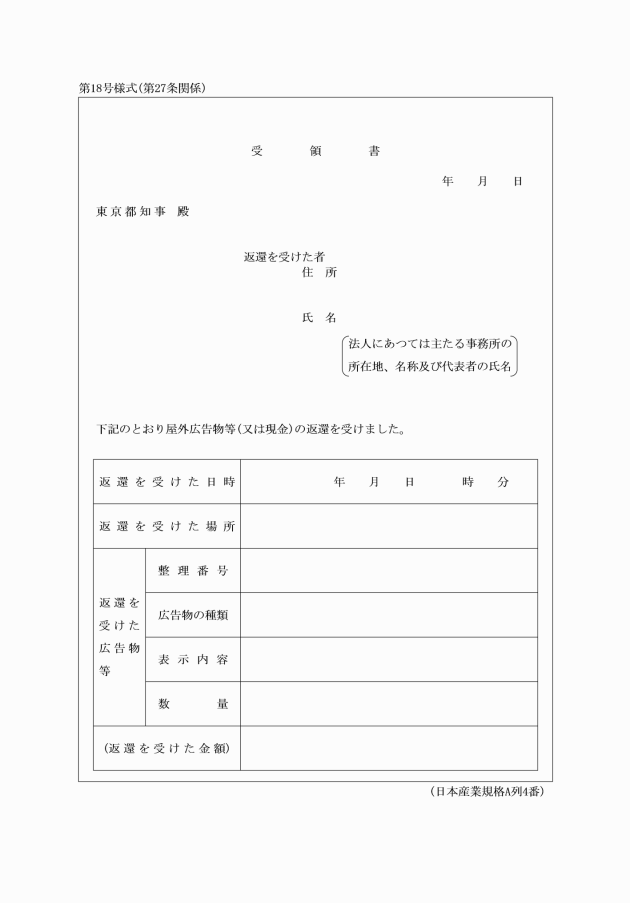

第二十四条 知事は、条例第三十四条第一項及び第二項に規定する広告物等の除却、保管及び公告に要した費用を所有者等(法第八条第六項に規定する所有者等をいう。)から徴収することができる。

一 はり紙 一枚につき六百円

二 はり札等又は立看板等 一枚につき千八百円

三 広告旗(条例第七条第二項に規定する広告旗をいう。以下同じ。) 一本につき千八百円

(平一七規則一五三・追加、平二〇規則二六七・一部改正)

(除却した広告物等の公告場所等)

第二十五条 条例第三十四条第三項第一号の規則で定める場所は、事務所、出張所又はこれらに類する場所の掲示板とする。

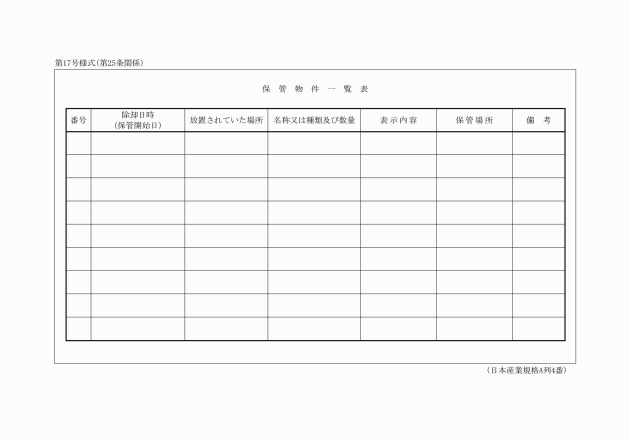

2 条例第三十四条第四項の保管物件一覧表は、別記第十七号様式によるものとし、同項の規則で定める場所は、前項の事務所、出張所又はこれらに類する場所とする。

(平一七規則一五三・追加)

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第二十六条 条例第三十七条に規定する保管した広告物等の売却の手続は、不用の決定がされた物品の売払いの例による。

(平一七規則一五三・追加)

(平一七規則一五三・追加)

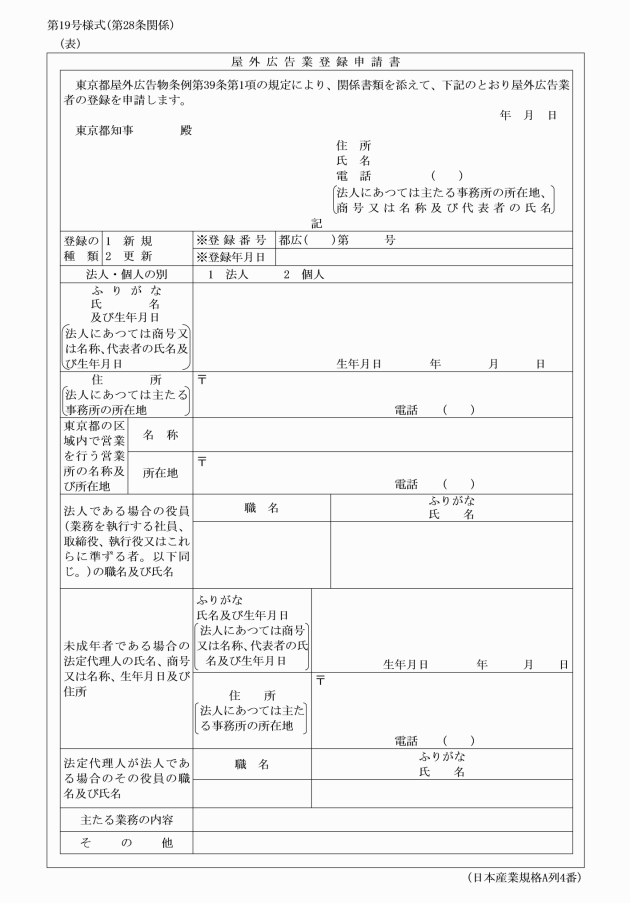

2 条例第四十条第二項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

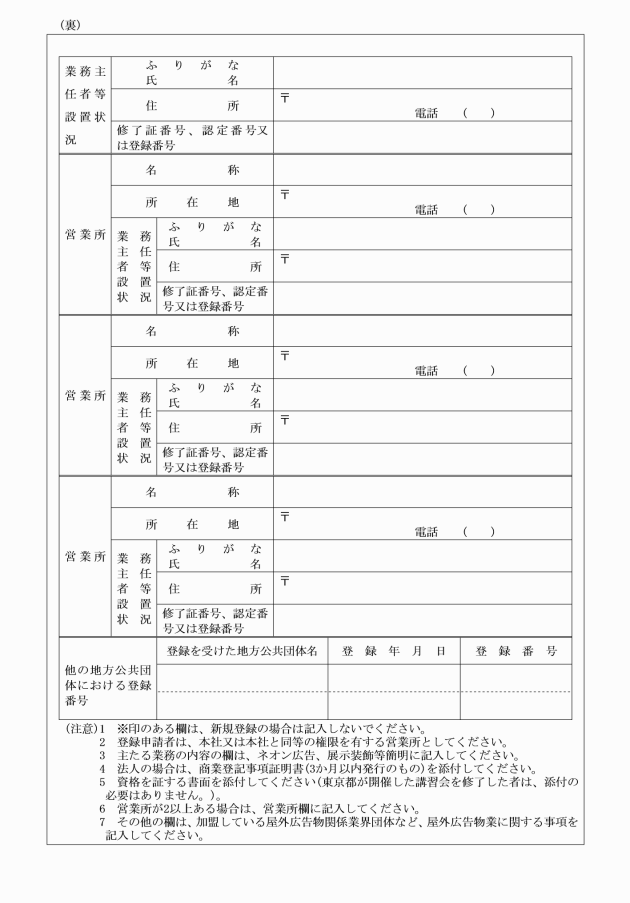

一 条例第四十条第一項の登録申請者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあつてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人(当該法定代理人が法人である場合にあつてはその役員を含む。以下同じ。)が、条例第四十二条第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

二 登録申請者が置いた条例第四十八条第一項に規定する業務主任者(以下「業務主任者」という。)が同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

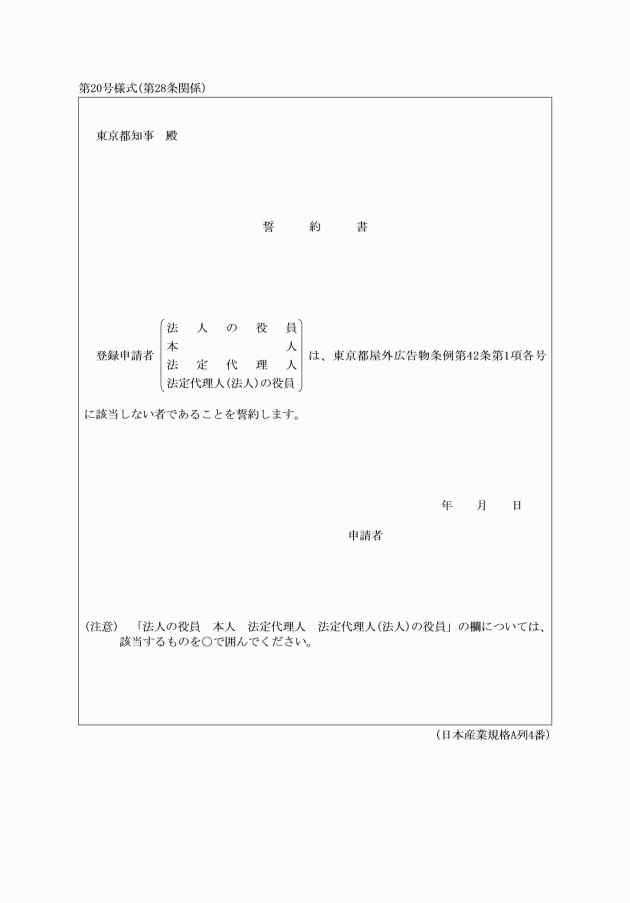

三 登録申請者(登録申請者が法人である場合にあつてはその役員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては当該登録申請者及びその法定代理人)の略歴を記載した書面

四 登録申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書

五 登録申請者が個人である場合にあつては、登録申請者(当該登録申請者が営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の写し又はこれに代わる書面

3 知事は、前項に定めるもののほか、登録申請者に対し、次に掲げる者に係る住民票の写し又はこれに代わる書面の提出を求めることができる。

一 登録申請者が法人である場合にあつては、その役員(当該役員が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては、当該役員及びその法定代理人)

二 登録申請者が選任した業務主任者

(平一七規則一五三・追加、平二三規則一三〇・一部改正)

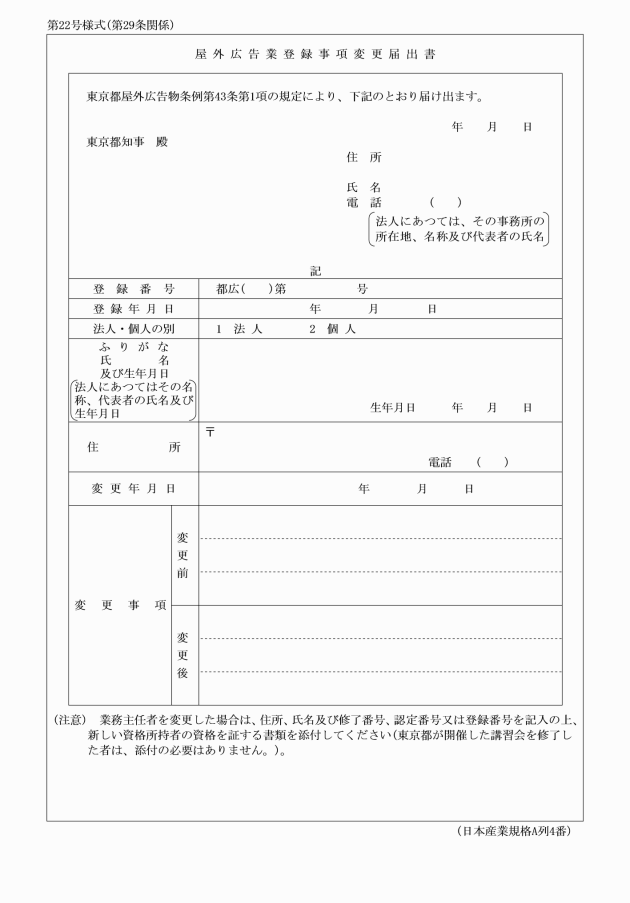

(変更又は廃業等の届出)

第二十九条 条例第四十三条第一項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を別記第二十二号様式による屋外広告業登録事項変更届出書に添付しなければならない。

一 条例第四十条第一項第一号に掲げる事項の変更 屋外広告業者が法人である場合にあつては登記事項証明書、個人である場合にあつては住民票の写し又はこれに代わる書面

二 条例第四十条第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

三 条例第四十条第一項第三号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに前条第二項第一号及び第三号の書面

四 条例第四十条第一項第四号に掲げる事項の変更 前条第二項第一号、第三号及び第五号の書面

五 条例第四十条第一項第五号に掲げる事項のうち、業務主任者の氏名の変更 前条第二項第二号の書面

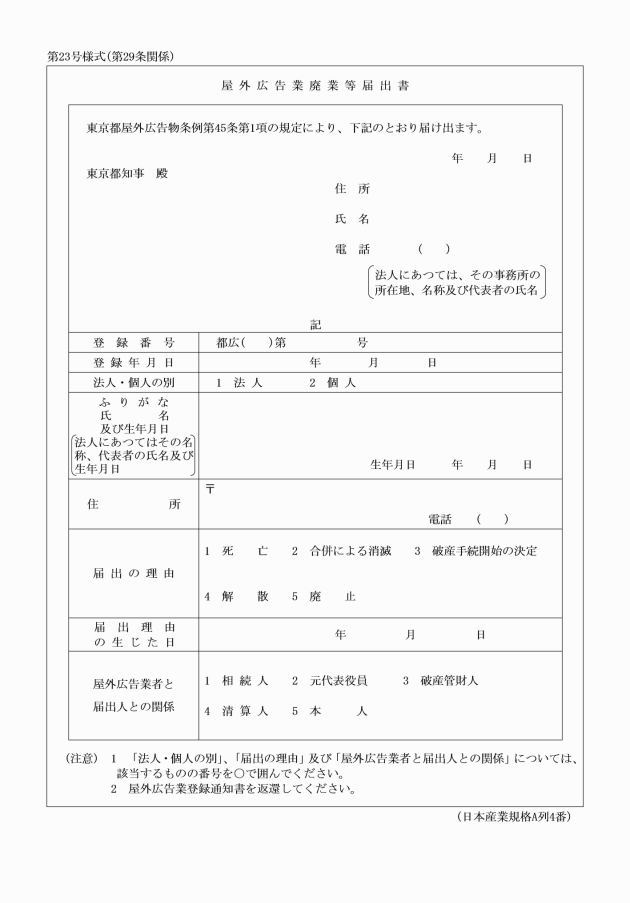

3 条例第四十五条第一項の規定による廃業等の届出は、別記第二十三号様式による屋外広告業廃業等届出書により行うものとする。

(平一七規則一五三・追加)

(屋外広告業者登録簿)

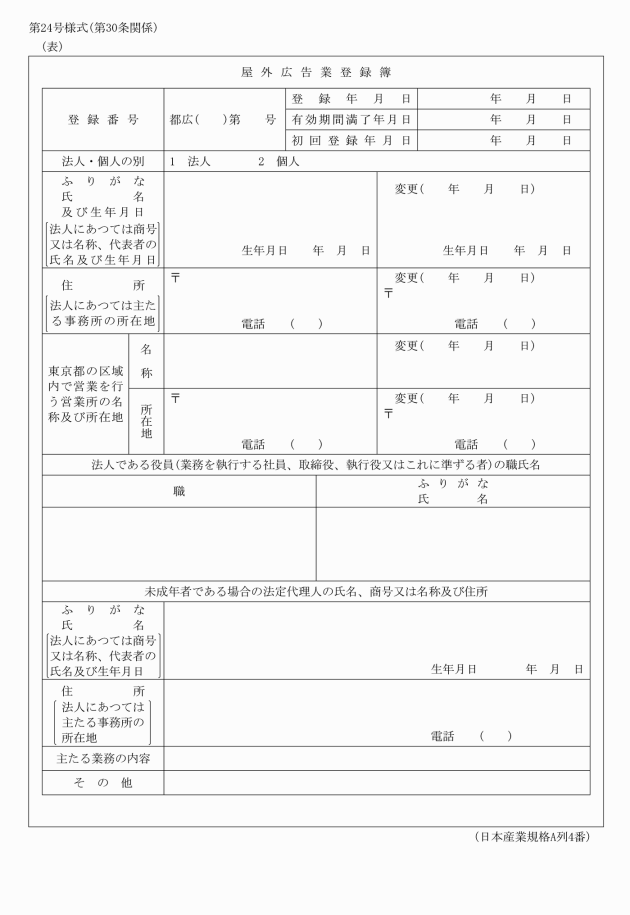

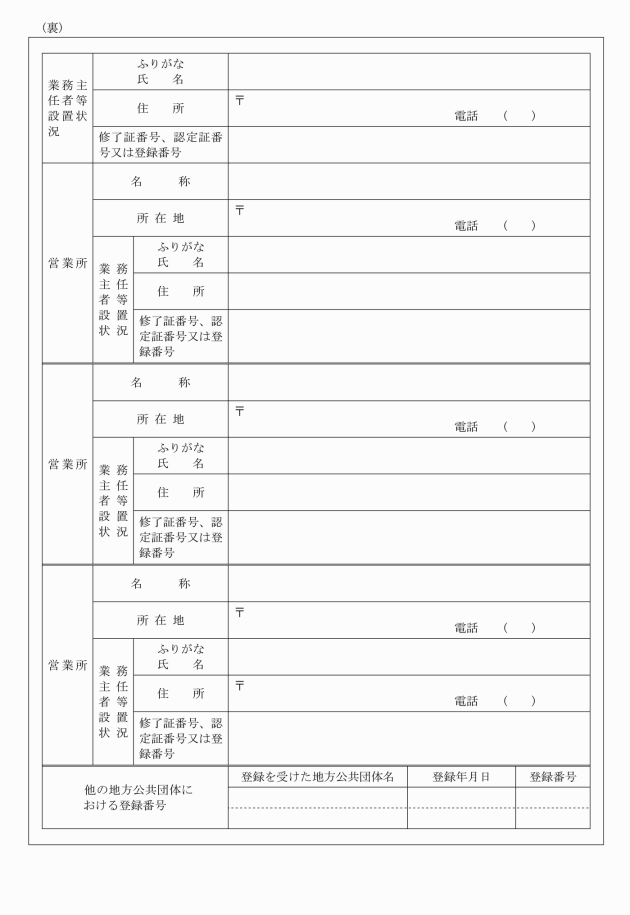

第三十条 条例第四十一条第一項に規定する登録は、別記第二十四号様式により行うものとする。

(平一七規則一五三・追加)

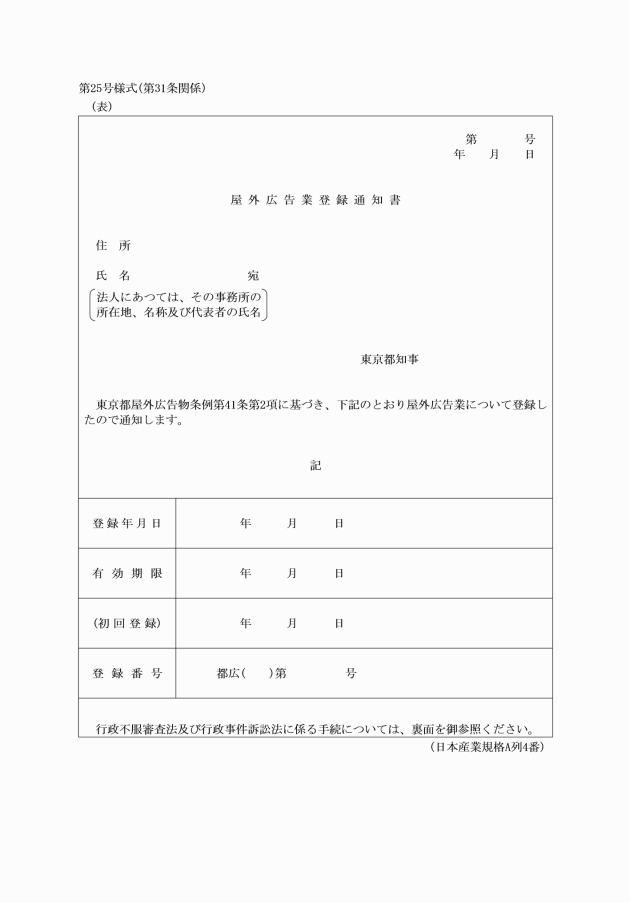

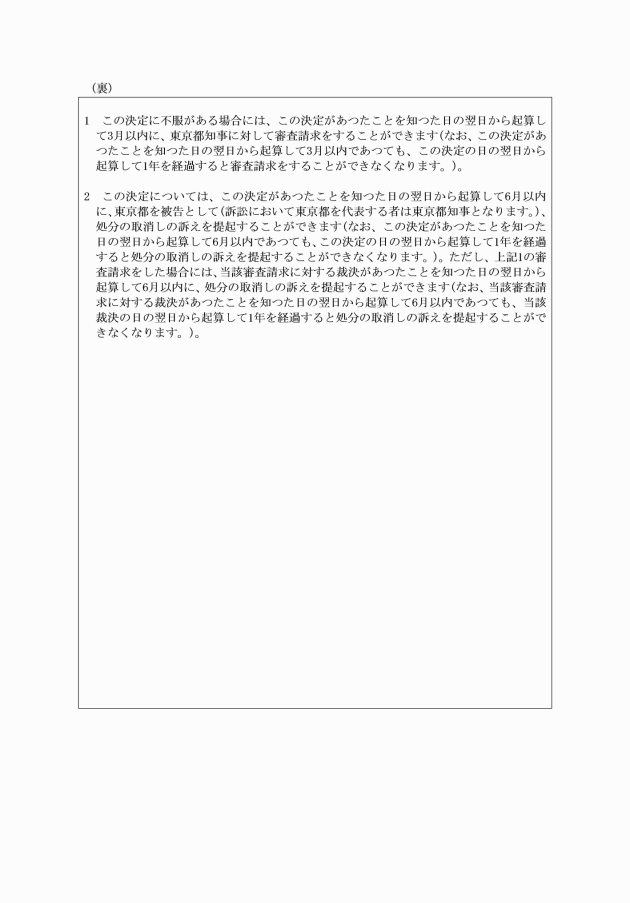

(登録通知書の交付)

第三十一条 条例第四十一条第二項の規定による通知は、別記第二十五号様式による屋外広告業登録通知書により行うものとする。

2 前項の規定は、条例第四十三条第二項の規定による登録をした旨の通知について準用する。

(平一七規則一五三・追加)

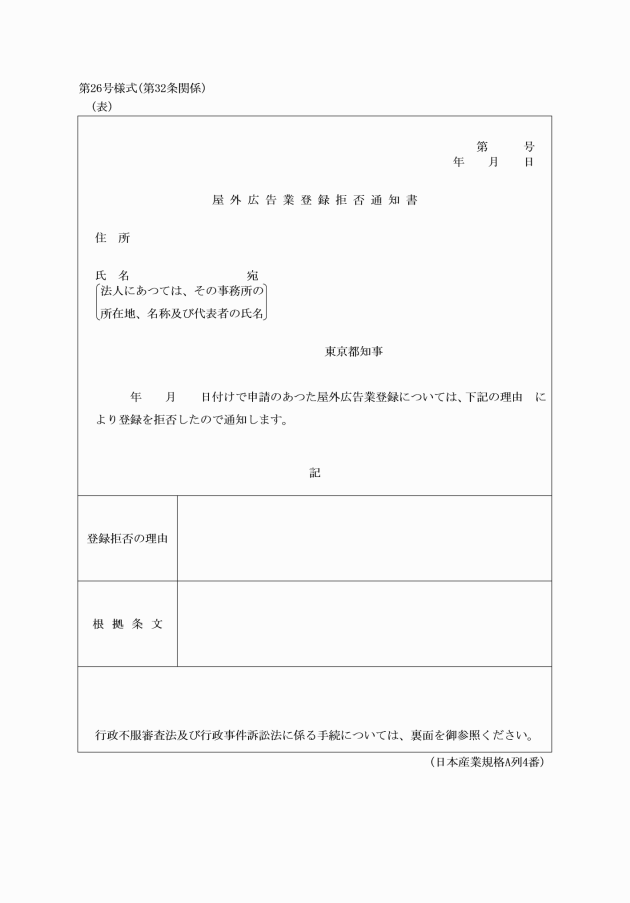

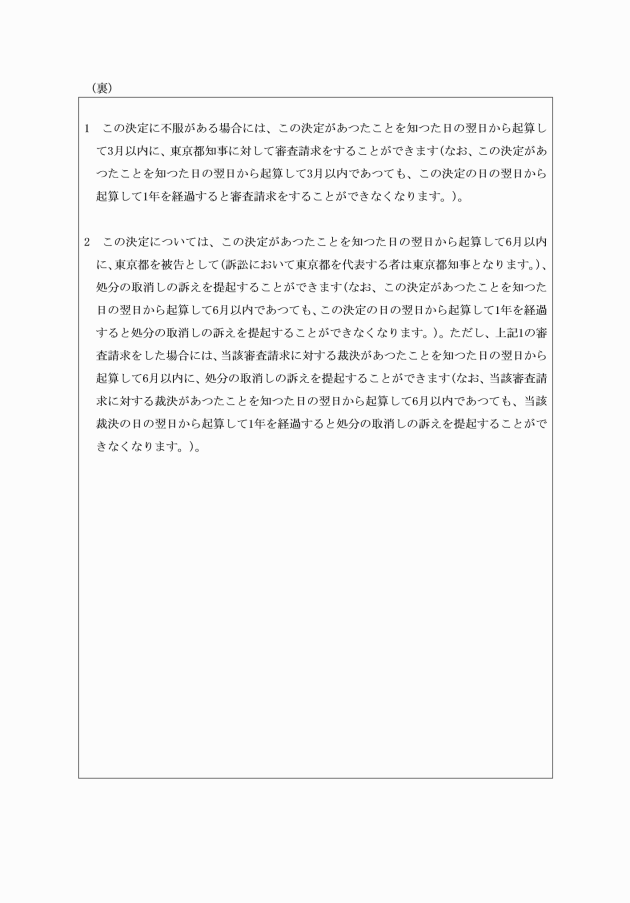

(登録の拒否の通知)

第三十二条 条例第四十二条第二項の規定による登録の拒否の通知は、別記第二十六号様式による屋外広告業登録拒否通知書により行うものとする。

(平一七規則一五三・追加)

(講習会の開催等)

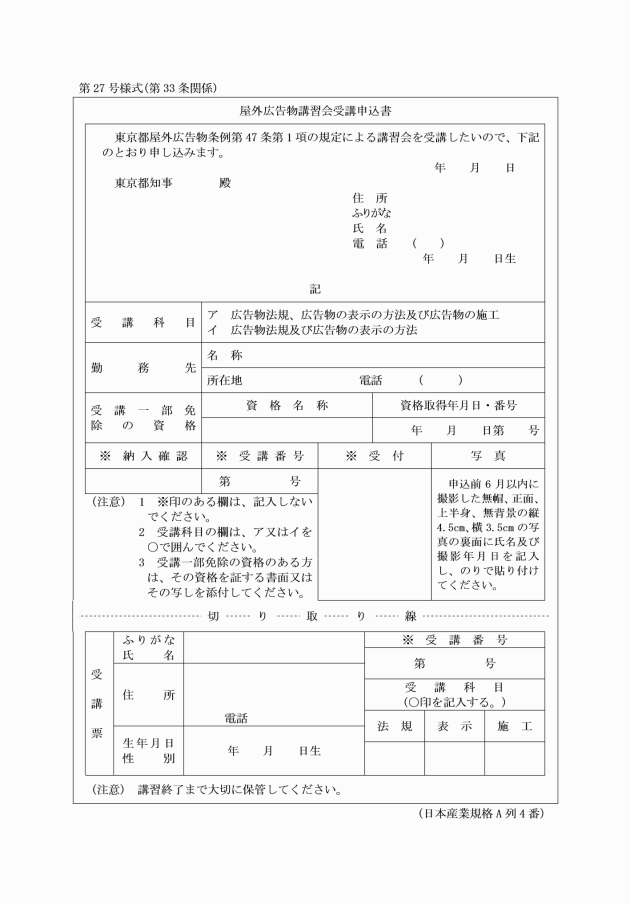

第三十三条 条例第四十七条第一項の規定による講習会(以下「講習会」という。)は、次に掲げる講習科目により行う。

一 広告物法規

二 広告物の表示の方法

三 広告物の施工

2 講習会を開催する期日、場所その他講習会の開催について必要な事項は、知事があらかじめ東京都公報で公告する。

3 講習会を受けようとする者は、別記第二十七号様式により屋外広告物講習会受講申込書を知事に提出しなければならない。

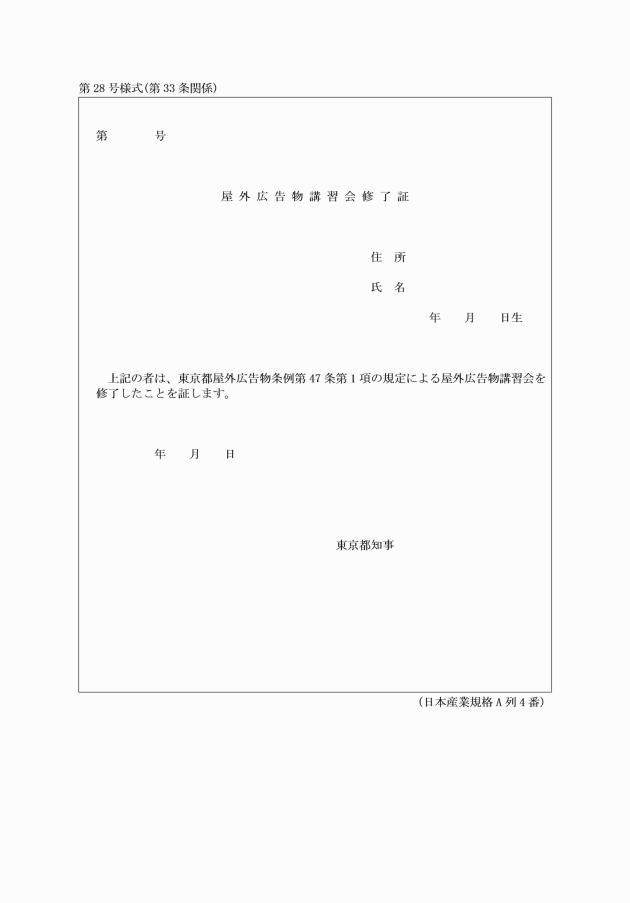

4 知事は、講習会を修了した者に対し、別記第二十八号様式による屋外広告物講習会修了証を交付する。

(昭五一規則六〇・追加、昭六二規則九・一部改正、平一七規則一五三・旧第十四条繰下・一部改正)

一 第二条第一号に該当する者

二 第二条第二号に該当する者

三 第二条第三号に該当する者

四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく準則訓練(帆布製品製造科の準則訓練に限る。)を修了した者、職業訓練指導員免許(帆布製品科の免許に限る。)を受けた者又は技能検定(帆布製品製造の技能検定に限る。)に合格した者

(昭五一規則六〇・追加、昭六一規則二五・昭六二規則九・平八規則一二八・一部改正、平一七規則一五三・旧第十五条繰下)

(業務主任者の資格等)

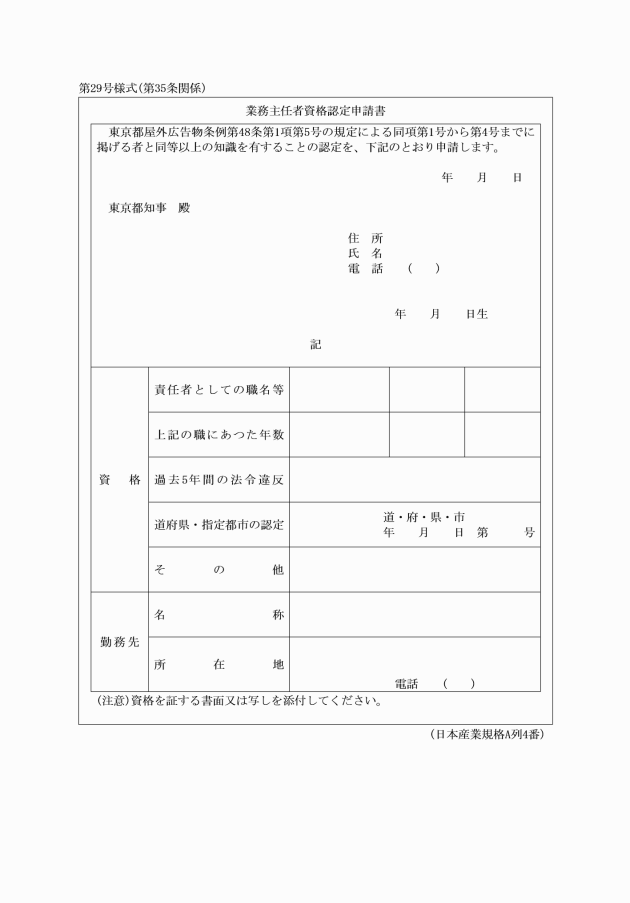

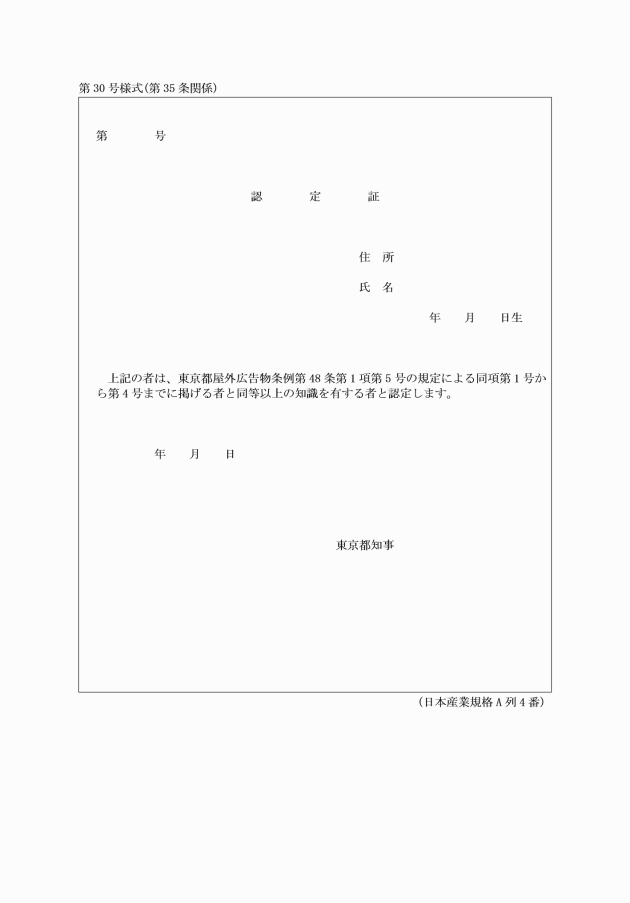

第三十五条 条例第四十八条第一項第五号の規定による同項第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の知識を有するものの認定は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

一 営業所における広告物等の表示又は設置の責任者として五年以上の経験を有し、かつ、過去五年間にわたり広告物に関する法令に違反したことがない者

二 前号に掲げるもののほか、知事が特に認める者

4 条例第四十八条第二項第三号に規定する規則で定める事項は、第三十七条第一項各号に掲げる事項とする。

(昭五一規則六〇・追加、昭六二規則九・一部改正、平一七規則一五三・旧第十六条繰下・一部改正)

(標識の掲示)

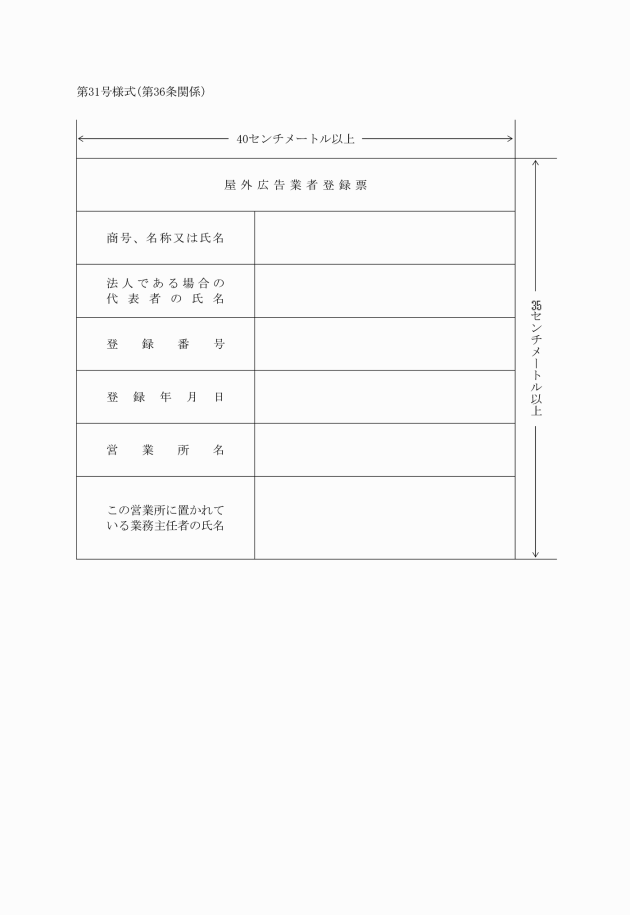

第三十六条 条例第四十九条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 法人である場合にあつては、その代表者の氏名

二 登録年月日

三 営業所の名称

四 業務主任者の氏名

(平一七規則一五三・追加)

(帳簿の記載事項等)

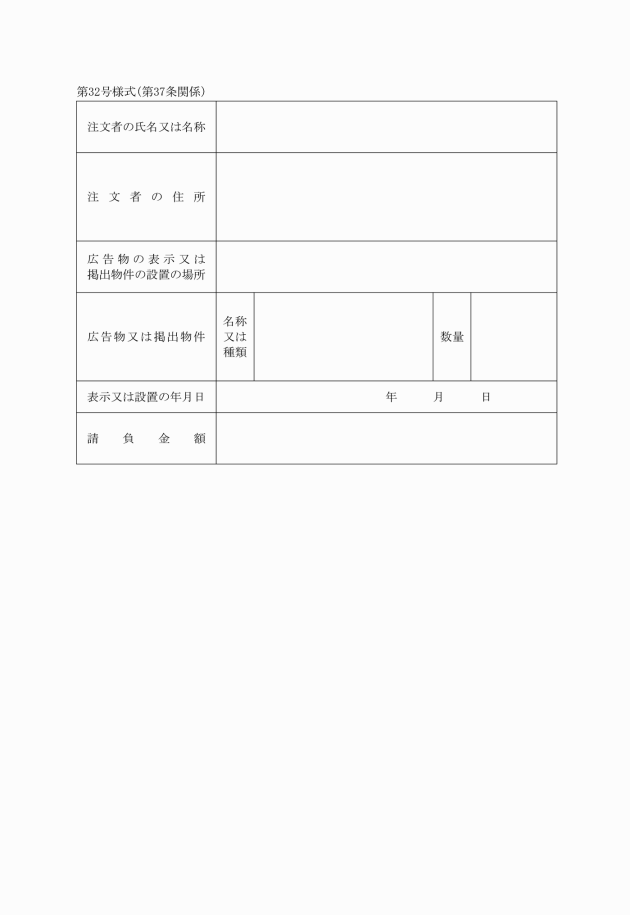

第三十七条 条例第五十条の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。

一 注文者(屋外広告業者に広告物等の表示又は設置を委託する者をいう。)の氏名又は名称及び住所

二 広告物等の表示又は設置の場所

三 表示又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量

四 表示又は設置の年月日

五 請負金額

5 屋外広告業者は、第二項の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

(平一七規則一五三・追加)

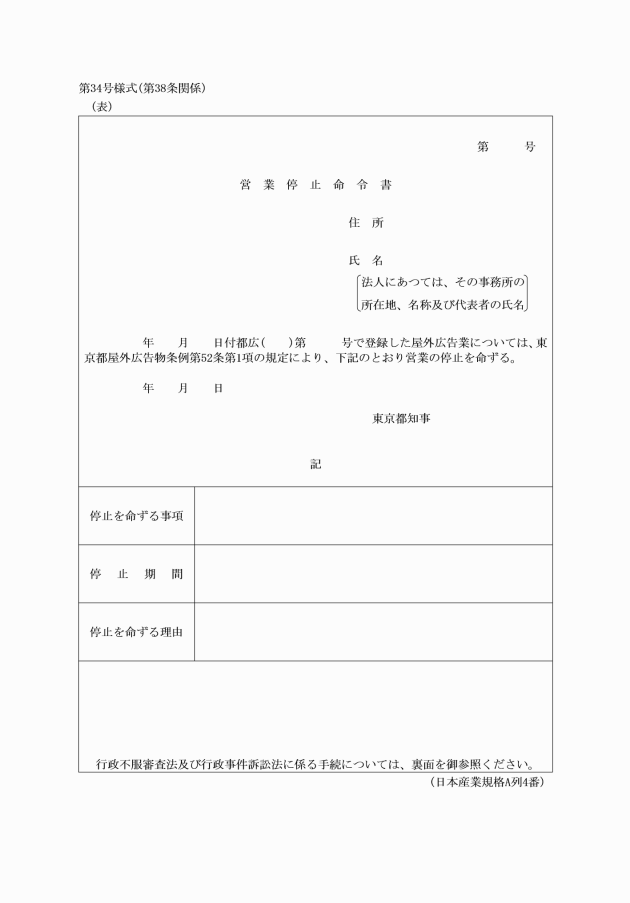

(登録の取消し又は営業の停止)

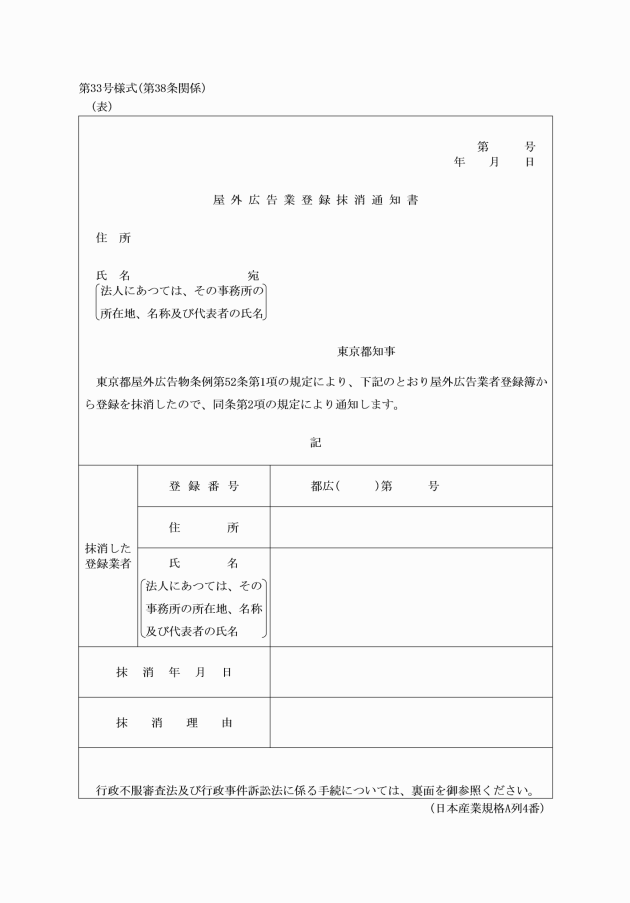

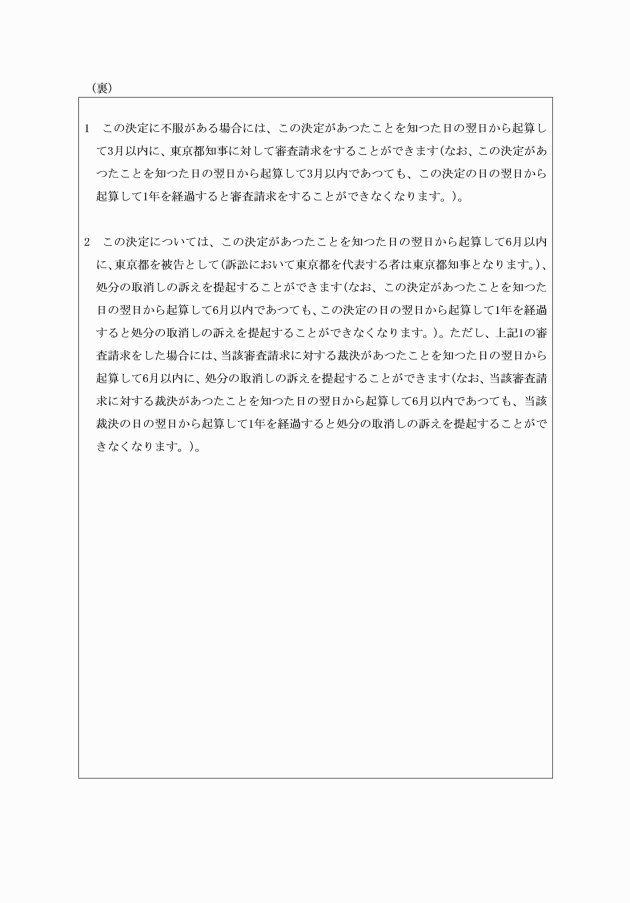

第三十八条 知事は、条例第五十二条第一項の規定により屋外広告業の登録を取り消したときは、別記第三十三号様式による屋外広告業登録抹消通知書を交付するものとする。

2 知事は、条例第五十二条第一項の規定により営業の全部又は一部の停止を命ずる場合は、別記第三十四号様式による営業停止命令書を交付するものとする。

(平一七規則一五三・追加)

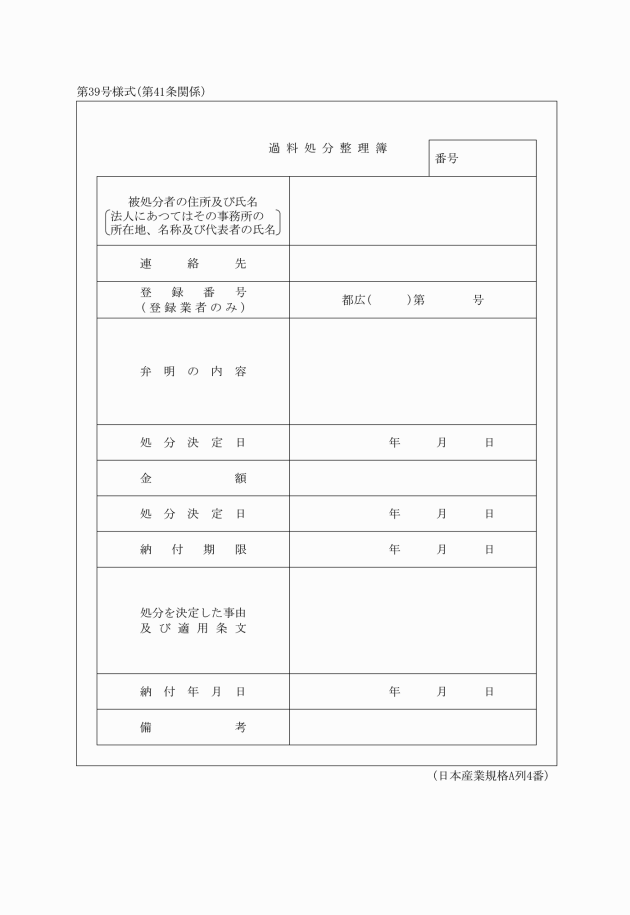

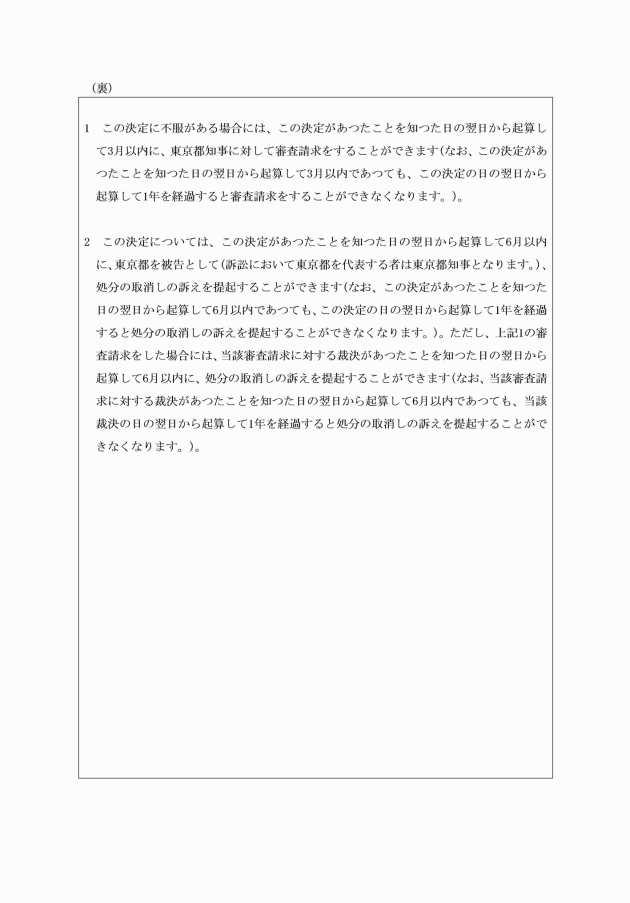

(監督処分簿)

第三十九条 条例第五十三条第一項の屋外広告業者監督処分簿は、別記第三十五号様式によるものとする。

2 条例第五十三条第一項の規則で定める閲覧所は、条例第四十条の規定により屋外広告業の登録申請を受け付ける場所とする。

3 条例第五十三条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 処分の原因となつた屋外広告業者の行為等

二 罰則等の適用状況

三 その他必要な事項

(平一七規則一五三・追加)

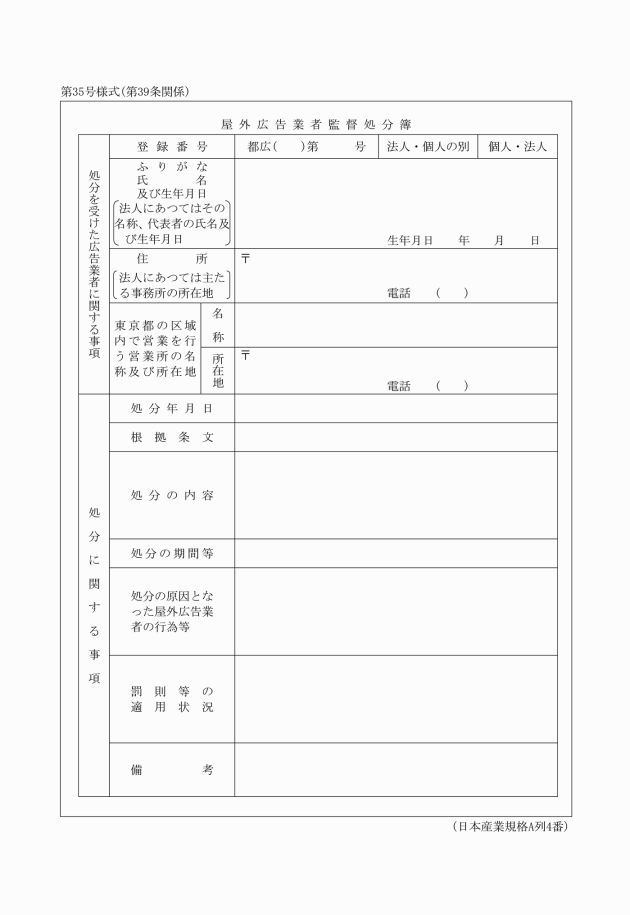

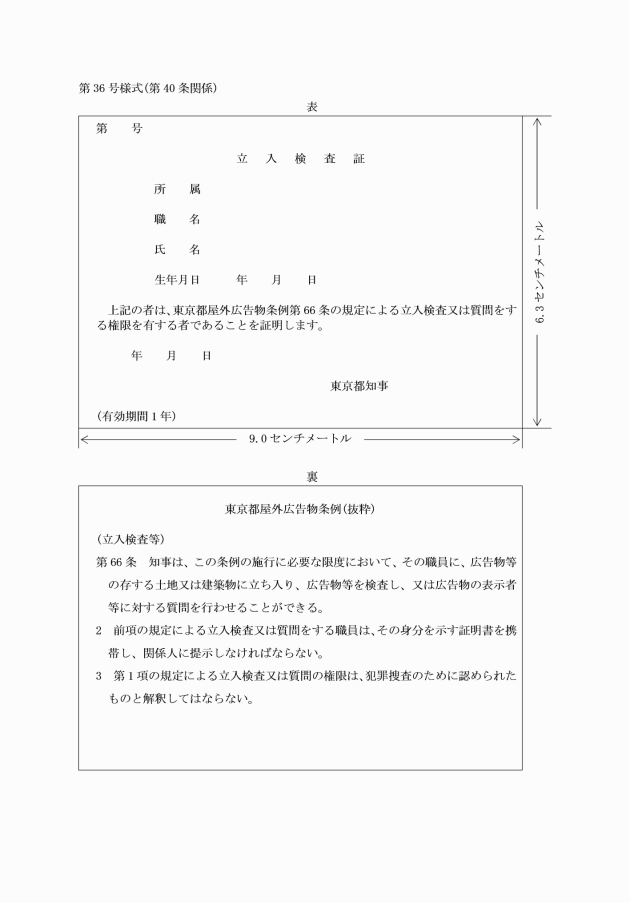

(立入検査証)

第四十条 条例第五十四条第二項の規定による証明書は、別記第三十五号様式の二によるものとする。

2 条例第六十六条第二項の規定による証明書は、別記第三十六号様式によるものとする。

(昭六二規則九・追加、平一七規則一五三・旧第十七条繰下・一部改正、平一九規則四四・一部改正)

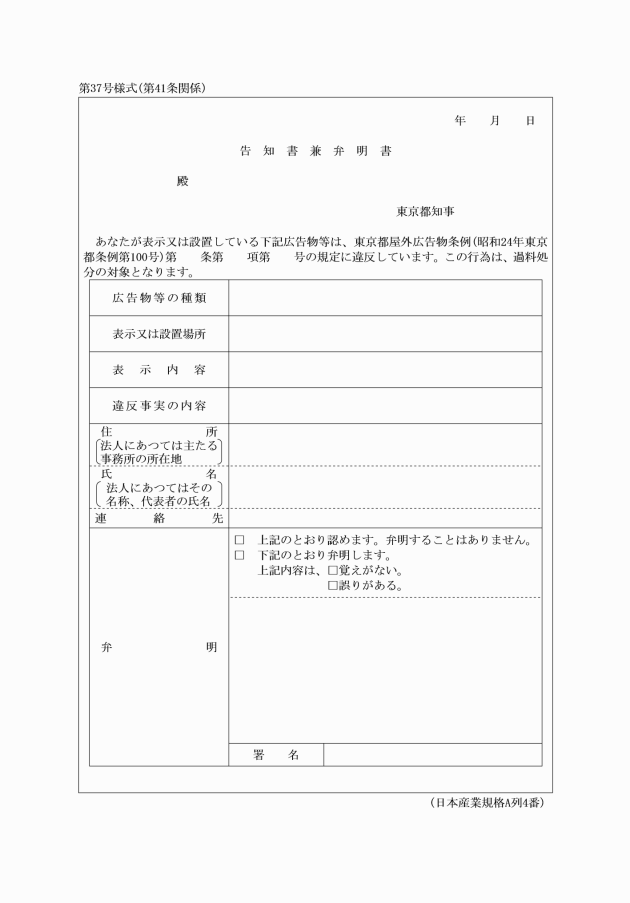

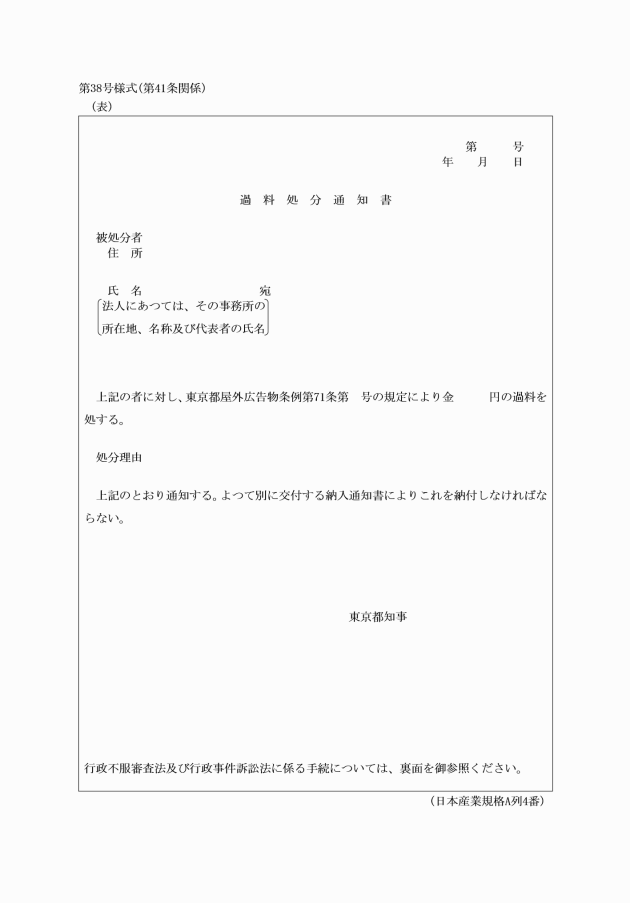

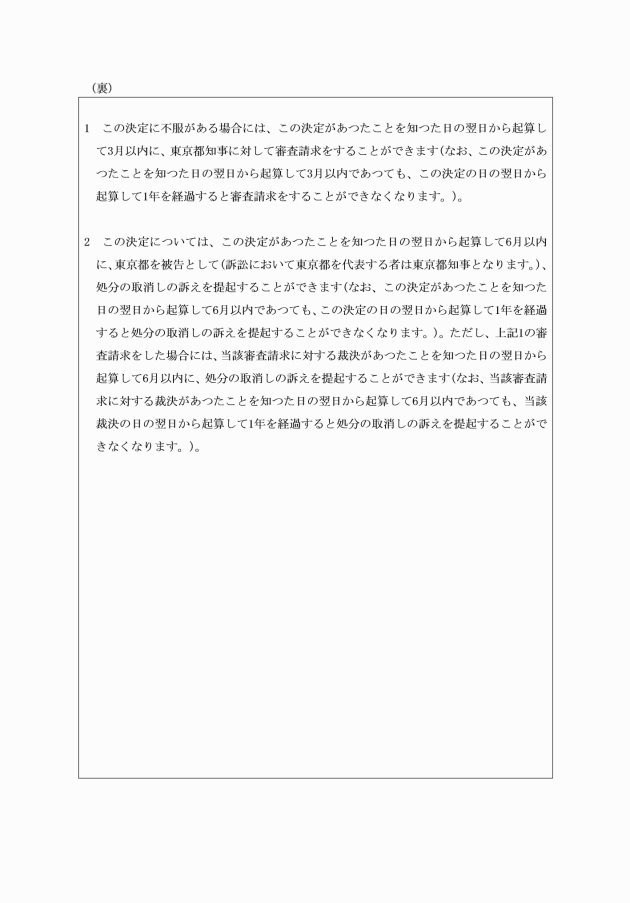

2 過料の徴収は、別記第三十八号様式による過料処分通知書を発行することにより行う。

3 知事は、過料処分について、別記第三十九号様式による過料処分整理簿を備え付けなければならない。

(平一七規則一五三・追加)

付則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和三五年規則第九五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の屋外広告物条例施行規則により、許可を受けて表示されまたは存置されている広告物については、その許可期間に限り、表示しまたは存置しておくことができる。

付則(昭和三八年規則第五九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の屋外広告物条例施行規則により、許可を受けて表示されまたは存置されている広告物については、その許可期間に限り、表示しまたは存置しておくことができる。

付則(昭和三九年規則第二七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の屋外広告物条例施行規則別表一に規定するところにより、許可を受けて表示され、若しくは設置されている広告物またはこれを掲出する物件については、改正後の屋外広告物条例施行規則別表一の規定にかかわらず、その許可期間に限り、これを表示し、または設置しておくことができる。

付則(昭和四〇年規則第三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の屋外広告物条例施行規則第八条第二項第一号イ、ロ、ハ、ニ、ホ及びトに規定するところにより、表示され、または設置されている広告物については、改正後の屋外広告物条例施行規則第八条第二項第一号チの規定にかかわらず、三年間は、これを表示し、または設置しておくことができる。

付則(昭和四一年規則第一一七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の屋外広告物条例施行規則第八条第二項第一号ヘ及びトに規定するところにより、表示され、または設置されている広告物については、改正後の屋外広告物条例施行規則第八条第二項第一号ヘ及びトの規定にかかわらず、三年間は、これを表示し、または設置しておくことができる。

3 この規則施行の際、現に改正前の屋外広告物条例施行規則別表一に規定するところにより、許可を受けて表示され、若しくは設置されている広告物またはこれを提出する物件については、改正後の屋外広告物条例施行規則別表一の規定にかかわらず、その許可期間に限り、なお、これを表示し、または設置しておくことができる。

附則(昭和四二年規則第九六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年規則第一〇九号)

この規則は、都市計画法施行の日から施行する。

附則(昭和四五年規則第六四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の屋外広告物条例施行規則別表一に規定するところにより、許可を受けて表示され、若しくは設置されている広告物又はこれを提出する物件については、改正後の屋外広告物条例施行規則別表一の規定にかかわらず、その許可期間に限り、これを表示し、又は設置しておくことができる。

附則(昭和四六年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定による都市計画において定められている住居専用地区に関しては、改正法附則第十七項に規定する日までの間は、この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則別表第一中「第一種住居専用地域及び第二種住居専用地域」とあるのは、「住居専用地区」と読み替えて適用する。

附則(昭和四六年規則第二五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年規則第一〇三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に屋外広告物許可申請書を受理しているものに係る許可期間については、なお従前の例による。

附則(昭和四七年規則第一三六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に許可を受けて表示され、又は設置されている広告物で、その規格がこの規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則別表第三に定める規格に適合しないものについては、その許可期間に限り、同表の規定にかかわらず、これを表示し、又は設置しておくことができる。

附則(昭和四七年規則第二三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に許可を受けて表示され、又は設置されている広告物で、その規格が、この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則別表第三に定める規格に適合しないものについては、その許可期間に限り、同表の規定にかかわらず、これを表示し、又は設置しておくことができる。

附則(昭和四八年規則第一五一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)により、許可を受けて表示され、又は設置されている広告物で、この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第三規格一第一項又は第三項に定める規格に適合しないものについては、改正後の規則により許可を受けたものとみなし、当該許可期間後その広告物を更に継続して表示し、又は設置しようとするときは、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、改正前の規則により、許可を受けて表示され、又は設置されている広告物で、改正後の規則別表第三規格六(一)に定める規格に適合しないものについては、改正後の規則により許可を受けたものとみなし、当該許可期間に限りその広告物を表示し、又は設置しておくことができる。

附則(昭和四八年規則第二〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年規則第六〇号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第四条の改正規定、第七条第五号及び第六号の改正規定、本則に四条を加える改正規定中第十三条及び第十六条に係る部分、別記第二号様式の改正規定並びに別記第六号様式の次に七様式を加える改正規定中別記第七号様式から別記第九号様式まで、別記第十二号様式及び別記第十三号様式に係る部分は、昭和五十一年七月一日から施行する。

附則(昭和五二年規則第一七号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附則(昭和五五年規則第八七号)

この規則は、昭和五十五年六月一日から施行する。

附則(昭和五七年規則第六〇号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附則(昭和六一年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年規則第九号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(平成元年規則第九七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三年規則第九〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則別記第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成三年規則第一七四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則別記第九号様式、別記第十一号様式、別記第十三号様式及び第十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成七年規則第六六号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則別記第一号様式から第五号様式まで及び別記第七号様式から別記第十三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成八年規則第一二八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二項及び第三項の改正規定、第二条の改正規定、第二条の次に一条を加える改正規定、第四条の改正規定、別記第一号様式の改正規定(別紙に係る改正規定を除く。)、別記第二号様式から別記第三号様式の四までの改正規定並びに別記第三号様式の四の次に一様式を加える改正規定は、平成八年八月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則第十一条、別表第二 一の項及び九の項、別表第三 一の部(一)の款4の項、同部(二)の款2の項、同款6の項、同表二の部1の項、同部8の項、同表三の部1の項及び同部7の項並びに別記第一号様式の規定(別紙に係る部分に限る。)は、平成五年六月二十五日から起算して三年を経過する日(その日前に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により、改正法第一条の規定による改正前の都市計画法第二章の規定により定められている都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示があった日)までの間は、適用せず、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則第十一条、別表第二 一の項及び九の項、別表第三 一の部(一)の款4の項、同部(二)の款2の項、同款6の項、同表二の部1の項、同部8の項、同表三の部1の項及び同部7の項並びに別記第一号様式の規定(別紙に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則別記第四号様式、第五号様式、第七号様式、第八号様式及び第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一二年規則第一〇七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一三年規則第二二五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則第二条第四号に規定する屋外広告士は、この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則第二条第四号に規定する屋外広告士とみなす。

附則(平成一三年規則第二四九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条第三項の次に一項を加える改正規定及び別表第三 二の部4の項の改正規定は、平成十三年十一月十五日から施行する。

2 路線バス(高速道路を走行しないものを除く。)の外面を利用する広告物等については、この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則別表第三 六の部(二)の項の規定にかかわらず、平成十三年十一月十四日までの間は、なお従前の例による。

附則(平成一四年規則第四三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一五年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年規則第二二〇号)

この規則は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一七年規則第一五三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第二条第四号に規定する屋外広告士は、この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第四号に規定する同号の登録試験機関が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について実施する試験に合格した者とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の規則の様式により提出されたものとみなす。

4 この規則の施行の際、改正前の規則別記第三号様式による屋外広告物許可書で、現に効力を有するものは、改正後の規則別記第四号様式による屋外広告物許可書とみなす。

5 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則別記第十一号様式による屋外広告物講習会修了証は、改正後の規則別記第二十八号様式による屋外広告物講習会修了証とみなす。

(特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)

6 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)

7 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成一九年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第一条、第十条、第十二条、第十四条及び第十九条並びに次項及び附則第三項の改正規定については、平成十九年五月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において、現に東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号。以下「屋外広告物条例」という。)第八条第四号の規定により指定された区域において、東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第百三十七号)による改正前の屋外広告物条例及びこの規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている広告塔及び広告板の許可に係る規定の適用については、平成二十二年四月三十日までの間は、なお従前の例による。

3 施行日以降初めての継続の許可で継続前の許可の期間が平成二十年五月一日以降に満了するものにおける許可の期間は、平成二十三年四月三十日までの間で定めることができる。この場合において、前項の規定は、同項中「平成二十二年四月三十日」とあるのは、「当該許可の満了する日」として、適用する。

附則(平成二〇年規則第六九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において、現にこの規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則別表第一の二に掲げる地区計画等の区域において、東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号)及びこの規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の許可に係る規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

附則(平成二〇年規則第二六七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年一月十九日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号)第八条、第十五条、第十六条、第二十七条第一項若しくは第二項又は第三十条第一項の規定による許可を受けている屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件については、この規則による改正後の屋外広告物条例施行規則第七条の規定にかかわらず、その許可期間に限り、なお従前の例による。

附則(平成二一年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第四 二の項に掲げる区域において、現に表示され、又は設置されている屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)については、改正後の規則別表第三 一の部(二)の款2の項、同表二の部1の項、同表三の部1の項及び別表第四 二の項の規定にかかわらず、当該広告物の表示の内容に変更を加え、又は当該広告物等を改造し、若しくは移転するまでの間は、なお従前の例による。

附則(平成二二年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則別表第一の二 二の項に掲げる地区計画等の区域において、東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号)及びこの規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の許可に係る規定の適用については、平成二十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

3 旧規則別記第十九号様式の規定は、東京都収入証紙条例を廃止する条例(平成二十年東京都条例第八十三号)附則第二項の規定により同項に規定する退蔵収入証紙を使用して登録手数料を納付する場合においては、なおその効力を有する。

附則(平成二三年規則第七二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第一条第五項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二三年規則第一三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十八条第二項、別記第十九号様式から第二十一号様式まで及び第二十四号様式の改正規定は、民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二四年四月一日)

附則(平成二四年規則第六七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において、現にこの規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一の二 三の項から五の項までに掲げる地区計画等の区域において、東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号。以下「条例」という。)及びこの規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)の許可に係る規定の適用については、平成二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

3 施行日において、現に改正後の規則別表第四 三の項及び四の項に掲げる区域において、条例及び旧規則の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている広告物等の許可に係る規定の適用については、施行日以降において当該広告物等に係る初めての継続の許可により定められた許可期間が満了する日までの間は、なお従前の例による。

附則(平成二五年規則第一〇四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年六月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第三 六の部(三)の款1の項の改正規定は、同年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 施行日において、現にこの規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則別表第一の二 六の項及び七の項に掲げる地区計画等の区域において、東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号)及びこの規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の許可に係る規定の適用については、平成二十八年五月三十一日までの間は、なお従前の例による。

附則(平成二七年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則別記第二十七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二八年規則第一三号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則別記第四号様式、第十一号様式から第十五号様式まで、第二十五号様式、第二十六号様式、第三十三号様式、第三十四号様式及び第三十八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二九年規則第一二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和元年規則第二七号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和二年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則の様式により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和三年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和五年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則別記第四号様式、第十一号様式から第十五号様式まで、第二十五号様式から第二十八号様式まで、第三十号様式、第三十三号様式、第三十四号様式及び第三十五号様式の二から第三十八号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和六年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年六月三十日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)の施行のために必要な手続その他の行為は、令和六年六月三日からこの規則の施行の日の前日までの間においても、新規則の例によりすることができる。

附則(令和七年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条第三項及び別記第二号様式の改正規定は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、現に同項ただし書に規定する改正規定による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている報告書は、同項ただし書に規定する改正規定による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則の様式により提出されたものとみなす。

3 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際、旧規則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第一(第八条関係)

(昭六二規則九・全改、平一七規則一五三・令二規則四四・一部改正)

広告物の種類 | 期間 | |

一 | 広告塔 広告板 アーチ 装飾街路灯 プロジェクションマッピング | 二年以内 |

二 | 小型広告板 電柱又は街路灯柱の利用広告 標識利用広告 宣伝車 車体利用広告 | 一年以内 |

三 | はり紙 はり札等 広告旗 立看板等 アドバルーン 広告幕 店頭装飾 | 一月以内 |

別表第一の二(第十条の三関係)

(平二〇規則六九・追加、平二一規則一六・平二二規則三一・平二四規則六七・平二五規則一〇四・平二七規則五四・一部改正)

地区計画等の名称 | 地区計画等の区域 | 広告物等の基準 | |||

一 東京都市計画地区計画一之江境川親水公園沿線景観形成地区地区計画(平成十八年江戸川区告示第四百八十七号。以下この項において「当地区計画」という。) | 江戸川区一之江一丁目、一之江五丁目、一之江六丁目、一之江町、二之江町、西一之江三丁目、松江六丁目、松江七丁目、船堀五丁目、船堀六丁目及び船堀七丁目各地内 | 一 条例第十三条から第十七条までに規定する広告物等であること。 二 条例第十三条第五号に掲げる広告物等(同条ただし書の規則で定める基準に適合する場合を除く。)については、次の基準に該当するものであること。 (一) 建築物の屋上へ取り付けないこと。 (二) 赤色光を使用しないこと。 (三) 光源が点滅しないこと。 (四) 建築物の壁面を利用する広告物等の表示面積の合計は、当地区計画で定める住居街区(以下この項において単に「住居街区」という。)にあつては十五平方メートル以下、当地区計画で定める複合街区(以下この項において単に「複合街区」という。)にあつては二十平方メートル以下であること。 (五) 土地に直接設置する広告塔及び広告板の地盤面から広告物の上端までの高さは、住宅街区にあつては五メートル以下、複合街区にあつては十メートル以下であること。 | |||

二 東京都市計画地区計画 | 一 千代田区 | 一 条例第十三条から第十七条までに規定する広告物等であること。 二 条例第十三条第五号に掲げる広告物等(同条ただし書の規則で定める基準に適合する場合を除く。)については、次の基準に該当するものであること。 (一) 建築物の屋上へ取り付けないこと。 (二) 赤色光又は黄色光を使用しないこと。 (三) 光源が点滅しないこと。 (四) 露出した光源を使用しないこと。 (五) 表示面積の合計は、十平方メートル以下であること。 (六) 土地に直接設置する広告塔及び広告板の地盤面から広告物の上端までの高さは、十メートル以下であること。 (七) 地盤面から広告物等の上端までの高さが十メートル以上であるものについては、当該広告物に使用する色彩のマンセル値が、次の表の上欄に掲げる色相の区分に応じて、同表の下欄に定める彩度を超えないこと。ただし、一広告物の表示面積の三分の一以下の面積については、同表の下欄に定める彩度を超えて使用することができる。 | |||

|

|

| |||

| 色相 | 彩度 |

| ||

〇・一Rから一〇Rまで | 五 | ||||

〇・一YRから五Yまで | 六 | ||||

五・一Yから一〇Gまで | 四 | ||||

〇・一BGから一〇Bまで | 三 | ||||

〇・一PBから一〇RPまで | 四 | ||||

|

|

| |||

二 千代田区 | 一 次の基準に該当するものであること。 (一) 赤色光又は黄色光を使用しないこと。 (二) 光源が点滅しないこと。 (三) 露出した光源を使用しないこと。 (四) 広告板又は広告幕の表示面積の合計は、二十平方メートル以下であること。 (五) 土地に直接設置する広告塔及び広告板の地盤面から広告物の上端までの高さは、十メートル以下であること。 (六) 地盤面から広告物等の上端までの高さが十メートル以上であるものについては、当該広告物に使用する色彩のマンセル値が、次の表の上欄に掲げる色相の区分に応じて、同表の下欄に定める彩度を超えないこと。ただし、一広告物の表示面積の三分の一以下の面積については、同表の下欄に定める彩度を超えて使用することができる。 | ||||

|

|

| |||

| 色相 | 彩度 |

| ||

〇・一Rから一〇Rまで | 五 | ||||

〇・一YRから五Yまで | 六 | ||||

五・一Yから一〇Gまで | 四 | ||||

〇・一BGから一〇Bまで | 三 | ||||

〇・一PBから一〇RPまで | 四 | ||||

|

|

| |||

三 千代田区 | 一 条例第十三条から第十七条までに規定する広告物等であること。 二 条例第十三条第五号に掲げる広告物等(同条ただし書の規則で定める基準に適合する場合を除く。)については、次の基準に該当するものであること。 (一) 建築物の屋上へ取り付けないこと。 (二) 赤色光又は黄色光を使用しないこと。 (三) 光源が点滅しないこと。 (四) 露出した光源を使用しないこと。 (五) 表示面積の合計は、二十平方メートル(学校及び病院に係る広告物等については、五十平方メートル)以下であること。 (六) 土地に直接設置する広告塔及び広告板の地盤面から広告物の上端までの高さは、十メートル以下であること。 (七) 地盤面から広告物等の上端までの高さが十メートル以上であるものについては、当該広告物に使用する色彩のマンセル値が、次の表の上欄に掲げる色相の区分に応じて、同表の下欄に定める彩度を超えないこと。ただし、一広告物の表示面積の三分の一以下の面積については、同表の下欄に定める彩度を超えて使用することができる。 | ||||

|

|

| |||

| 色相 | 彩度 |

| ||

〇・一Rから一〇Rまで | 五 | ||||

〇・一YRから五Yまで | 六 | ||||

五・一Yから一〇Gまで | 四 | ||||

〇・一BGから一〇Bまで | 三 | ||||

〇・一PBから一〇RPまで | 四 | ||||

|

|

| |||

三 東京都市計画地区計画花畑五丁目地区地区計画(平成二十三年足立区告示第三百六十二号) | 足立区花畑三丁目、花畑四丁目、花畑五丁目及び花畑六丁目各地内 | 一 条例第十三条から第十七条までに規定する広告物等であること。 二 赤色光を使用しないこと。 三 光源が点滅しないこと。 四 露出した光源を使用しないこと。 五 建築物の壁面に表示し、又は設置する広告物等については、次の基準に該当するものであること。 (一) 広告物等の表示面積が五十平方メートル以下であること。 (二) 広告物等を表示し、又は設置する壁面における各広告物等の表示面積の合計が、当該壁面面積の十分の一以下であること。 六 建築物の屋上を利用する広告塔及び広告板(以下この項において「広告塔等」という。)については、次の基準に該当するものであること。 (一) 一建築物につき、表示し、又は設置する広告塔等は二基以下、かつ、表示面積は合計で百二十平方メートル以下であること。 (二) 一面の表示面積は、五十平方メートル以下であること。 (三) 地盤面から広告塔等の上端までの高さは、二十五メートル以下であること。 | |||

四 東京都市計画地区計画西新井三丁目地区地区計画(平成十七年足立区告示第三百七十四号) | 足立区西新井三丁目地内 | 一 条例第十三条から第十七条までに規定する広告物等であること。 二 建築物の屋上へ取り付けないこと。 三 建築物の壁面から突出させないこと。 四 赤色光を使用しないこと。 五 光源が点滅しないこと。 六 露出した光源を使用しないこと。 七 表示面積の合計は、二十平方メートル(学校及び病院に係る広告物等にあつては、五十平方メートル)以下であること。 八 広告物に使用する色彩は、足立区景観条例(平成二十一年足立区条例第二十四号)第二十二条の規定により足立区長に提出された西新井第三団地地区景観ガイドラインの基準を満たすこと。 | |||

五 東京都市計画防災街区整備地区計画小山台一丁目地区防災街区整備地区計画(平成十八年品川区告示第四百二十号) | 品川区小山台一丁目及び西五反田四丁目各地内 | 一 建築物の屋上へ取り付けないこと。 二 有色光を使用しないこと。 三 光源が点滅しないこと。 四 露出した光源を使用しないこと。 | |||

六 東京都市計画地区計画二之江西地区地区計画(平成二十三年江戸川区告示第四百三十七号。以下この項において「当地区計画」という。) | 江戸川区春江町四丁目、春江町五丁目、西瑞江五丁目及び江戸川六丁目各地内 | 一 条例第十三条から第十七条までに規定する広告物等であること。 二 条例第十三条第五号に掲げる広告物等(同条ただし書の規則で定める基準に適合する場合を除く。)については、次の基準に該当するものであること。 (一) 建築物の屋上へ取り付けないこと。 (二) 赤色光を使用しないこと。 (三) 光源が点滅しないこと。 (四) 表示面積の合計は、当地区計画で定める景観街区A(以下この項において単に「景観街区A」という。)及び当地区計画で定める景観街区B(以下この項において単に「景観街区B」という。)にあつては十平方メートル以下、当地区計画で定める景観街区C(以下この項において単に「景観街区C」という。)にあつては二十平方メートル以下であること。 (五) 土地に直接設置する広告塔及び広告板の地盤面から広告物の上端までの高さは、景観街区A及び景観街区Bにあつては五メートル以下、景観街区Cにあつては十メートル以下であること。 | |||

七 東京都市計画地区計画江戸川五丁目付近地区地区計画(平成二十六年江戸川区告示第七十六号。以下この項において「当地区計画」という。) | 江戸川区江戸川四丁目、江戸川五丁目、江戸川六丁目、西瑞江五丁目及び春江町四丁目各地内 | 当地区計画で定める景観街区C(以下この項において単に「景観街区C」という。)、当地区計画で定める景観街区D(以下この項において単に「景観街区D」という。)及び当地区計画で定める景観街区E(以下この項において単に「景観街区E」という。)に表示し、又は設置する広告物等については、次の基準に該当するものであること。 一 条例第十三条から第十七条までに規定する広告物等であること。 二 条例第十三条第五号に掲げる広告物等(同条ただし書の規則で定める基準に適合する場合を除く。)については、次の基準に該当するものであること。 (一) 建築物の屋上へ取り付けないこと。 (二) 赤色光を使用しないこと。 (三) 光源が点滅しないこと。 (四) 表示面積の合計は、景観街区Cにあつては二十平方メートル以下、景観街区D及び景観街区Eにあつては十平方メートル以下であること。 (五) 土地に直接設置する広告塔及び広告板の地盤面から広告物の上端までの高さは、景観街区Cにあつては十メートル以下、景観街区D及び景観街区Eにあつては五メートル以下であること。 | |||

別表第二(第十二条、第十四条関係)

(平一七規則一五三・全改、平一九規則四四・平二一規則一六・平二三規則一三〇・平二九規則一二二・令七規則一一・一部改正)

地域地区等 | 禁止事項 | 広告物等の表示面積 | |||

一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域をいう。第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域については、以下同じ。) | 一 建築物の屋上へ取り付けないこと。 二 建築物の壁面から突出させないこと。 三 ネオン管を使用しないこと。 四 条例第六条第十号及び第十一号に掲げる地域に表示し、又は設置する広告物等で、当該広告物等を表示し、又は設置する地域の路線用地から展望できるもの(以下この表において「路線用地から展望できる広告物等」という。)については、次のとおりであること。 (一) 光源が点滅しないこと。 (二) 赤色光を使用しないこと(ただし、赤色光を使用する部分の面積が広告物等の表示面積の二十分の一以下である場合にあつては、赤色光を使用することができる。以下同じ。) | 合計が五平方メートル以下 | |||

二 風致地区(都市計画法第八条第一項第七号に規定する風致地区をいう。以下同じ。) | |||||

三 特別緑地保全地区(都市計画法第八条第一項第十二号に規定する特別緑地保全地区をいう。) | |||||

四 国立公園、国定公園及び東京都立自然公園の特別地域(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項及び第七十三条第一項に規定する特別地域をいう。) | |||||

五 第一種文教地区(東京都文教地区建築条例(昭和二十五年東京都条例第八十八号)第二条に規定する第一種文教地区をいう。以下同じ。) | |||||

六 条例第六条第三号の規定により定められた地域又は都市計画法第八条第一項第一号の地域以外の地域において、条例第六条第十二号の規定により定められた地域 | |||||

一 建築物の屋上へ取り付けないこと。 二 光源を使用しないこと。 三 使用する色彩のマンセル値が、次の表の上欄に掲げる色相の区分に応じて、同表の下欄に定める彩度を超えないこと。ただし、一広告物の表示面積の三分の一以下の面積については、同表の下欄に定める彩度を超えて使用することができる。 | 一 上欄一から六までに掲げる地域地区等 合計が五平方メートル以下 二 一以外に掲げる地域地区等 合計が十平方メートル以下 | ||||

|

|

| |||

| 色相 | 彩度 |

| ||

〇・一Rから一〇Rまで | 五 | ||||

〇・一YRから五Yまで | 六 | ||||

五・一Yから一〇Gまで | 四 | ||||

〇・一BGから一〇Bまで | 三 | ||||

〇・一PBから一〇RPまで | 四 | ||||

|

|

| |||

四 路線用地から展望できる広告物等(文化財等から展望できない広告物等を含む。)については、次のとおりであること。 (一) 光源が点滅しないこと。 (二) 赤色光を使用しないこと。 (三) 露出したネオン管を使用しないこと。 | |||||

八 全域 | 条例第七条第一項第一号及び第七号に掲げる物件から突出させないこと。 | 合計が五平方メートル以下 | |||

九 第二種文教地区(東京都文教地区建築条例第二条に規定する第二種文教地区をいう。) | 路線用地から展望できる広告物等については、次のとおりであること。 一 光源が点滅しないこと。 二 赤色光を使用しないこと。 | 合計が十平方メートル以下 | |||

十 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。商業地域については、以下同じ。) | 路線用地から展望できる広告物等については、次のとおりであること。 一 光源が点滅しないこと。 二 赤色光を使用しないこと。 三 露出したネオン管を使用しないこと。 | ||||

十一 都市計画法第八条第一項第一号に規定する地域以外の地域 | |||||

十二 十に掲げる地域内の景観地区(都市計画法第八条第一項第六号に規定する景観地区をいう。)のうち知事が指定する区域及び景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正前の都市計画法第八条第一項第六号の規定により定められた美観地区 | 一 建築物の屋上へ取り付けないこと。 二 光源が点滅しないこと。 三 赤色光を使用しないこと。 四 露出したネオン管を使用しないこと。 | ||||

十三 十に掲げる地域内において、条例第六条第十二号の規定により定められた地域 | |||||

十四 条例第八条第四号の規定により指定された区域(平成二十一年東京都告示第四百六十五号により指定された区域に限る。以下「指定区域」という。) |

| 五平方メートル未満 | |||

別表第三(第十九条関係)

(昭六二規則九・全改、平八規則一二八・平一二規則一〇七・平一三規則二四九・平一五規則七九・平一五規則二二〇・平一七規則一五三・平一九規則四四・平二一規則一六・平二三規則七二・平二五規則一〇四・平二七規則五四・令二規則四四・令五規則五・令六規則二三・一部改正)

一 広告塔及び広告板

(一) 土地に直接設置する広告塔及び広告板

1 広告塔及び広告板(以下「広告塔等」という。)の高さが地上十メートル以下であること。ただし、商業地域内にある条例第十三条第五号に掲げる広告物等である広告塔等については、地上十三メートル以下であること。

2 道路の上空に突出する広告塔等については、道路境界線からの出幅が一メートル以下であり、かつ、道路面から当該突出部分の下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあつては三・五メートル以上(道路境界線からの出幅が〇・五メートル以下のものにあつては、二・五メートル以上)、歩車道の区別のない道路上にあつては四・五メートル以上であること。

3 第一種文教地区又は条例第六条第一号ただし書の規定により指定した区域若しくは同条第二号ただし書の規定により指定した区域のうち風致地区(以下「第一種文教地区等」という。)内に設置する広告塔等については、露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用せず、又は光源が点滅しないこと。

4 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域の境界線から五十メートル以内の地域内に設置する広告塔等で、当該第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域から展望できるものについては、光源が点滅しないこと。

(二) 建築物の屋上を利用する広告塔等

1 木造の建築物の屋上に設置する広告塔等については、地盤面から当該広告塔等の上端までの高さが十メートル以下であること。

2 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の耐火構造又は不燃構造の建築物の屋上に設置する広告塔等(地盤面から広告塔等の上端までの高さが十メートル以下のものを除く。以下八4において同じ。)については、当該広告塔等の高さが地盤面から広告塔等を設置する箇所までの高さの三分の二以下で、かつ、当該地盤面から広告塔等の上端までの高さが第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は指定区域内にあつては三十三メートル以下、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は指定区域外にあつては五十二メートル以下であること。この場合において、階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分(以下「屋上構造物」という。)の上に設置する広告塔等については、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合にあつては、屋上構造物の高さは、広告塔等の高さに算入し、建築物の高さに算入しないものとする。

イ 屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積(建築基準法施行令第二条第一項第二号に規定する建築面積をいう。以下同じ。)の八分の一以下のとき。

ロ 屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一を超える場合において、当該広告塔等が屋上構造物の壁面の直上垂直面から突出するとき。

3 条例第十五条第一号に掲げる広告塔等で、光源が点滅せず、かつ、屋上構造物の壁面に設置するものについては、2に規定する地盤面から広告塔等の上端までの高さの限度を超えて設置することができる。ただし、広告物のそれぞれの文字、数字、商標等の上端から下端までの長さは、地盤面から当該下端までの高さが百メートル以下の場合にあつては三メートル以下、百メートルを超える場合にあつては五メートル以下とする。

4 建築物の壁面の直上垂直面から突出して設置しないこと。

5 第一種文教地区等内に設置する広告塔等については、露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用せず、又は光源が点滅しないこと。

6 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域の境界線から五十メートル以内の地域内に設置する広告塔等で、当該第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域から展望できるものについては、光源が点滅しないこと。

二 建築物の壁面を利用する広告物等(プロジェクションマッピングを除く。以下七まで同じ。)

1 地盤面から広告物等の上端までの高さが第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は指定区域内にあつては三十三メートル以下、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は指定区域外にあつては五十二メートル以下であること。

2 条例第十五条第一号に掲げる広告物等で光源が点滅しないものについては、1に規定する高さの限度を超えて表示し、又は設置することができる。ただし、広告物のそれぞれの文字、数字、商標等の上端から下端までの長さは、地盤面から当該下端までの高さが百メートル以下の場合にあつては三メートル以下、百メートルを超える場合にあつては五メートル以下とする。

3 壁面の外郭線から突出して表示し、又は設置しないこと。

4 窓又は開口部をふさいで表示し、又は設置しないこと。ただし、広告幕については、非常用の進入口及び避難器具が設置された窓又は開口部(建築基準法施行令第百二十六条の六第二号に規定する窓又は開口部を含む。)を除き、この限りでない。

5 広告物等(広告幕を除く。)の表示面積が商業地域内にあつては百平方メートル以下、商業地域外にあつては五十平方メートル以下であり、かつ、広告物等(広告物の表示期間が七日以内のものを除く。)を表示し、又は設置する壁面における各広告物等の表示面積の合計が当該壁面面積の十分の三以下であること。

6 建築物の一壁面に内容を同じくする広告物等を表示し、又は設置する場合においては、各広告物等の間隔が五メートル以上であること。

7 第一種文教地区等内に表示し、又は設置する広告物等については、露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用せず、又は光源が点滅しないこと。

8 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域の境界線から五十メートル以内の地域内に表示し、又は設置する広告物等で、当該第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域から展望できるもの(以下「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域から展望できる広告物等」という。)については、光源が点滅しないこと。

三 建築物から突出する形式の広告物等

1 地盤面から広告物等の上端までの高さが第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は指定区域内にあつては三十三メートル以下、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は指定区域外にあつては五十二メートル以下であること。

2 広告物等(つり下げ式のものを含む。)の道路境界線からの出幅が一メートル以下であり、かつ、当該建築物からの出幅が一・五メートル以下であること。

3 道路面から広告物等の下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあつては三・五メートル以上(道路境界線からの出幅が〇・五メートル以下のものにあつては二・五メートル以上)、歩車道の区別のない道路上にあつては四・五メートル以上であること。

4 広告物等の上端が当該広告物等を表示し、又は設置する壁面の上端を越えないこと。

5 広告物等の構造体が鉄板等で被覆されることにより露出していないこと。

6 第一種文教地区等内に表示し、又は設置する広告物等については、露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用せず、又は光源が点滅しないこと。

7 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域から展望できる広告物等については、光源が点滅しないこと。

四 電柱又は街路灯柱を利用する広告物等

(一) 電柱を利用するもの

1 案内誘導広告物等であること。

2 種別等が次の表のとおりであること。

(単位 メートル)

種別 | 規模 | 面数 | 道路面から広告物等の下端までの高さ | 備考 | |

一 巻付け広告 | 1 | 縦一・五〇以下×横〇・三三以下 | 二面以内 | 一・六〇以上 |

|

2 | 縦〇・四〇以下×横〇・三三以下 | 二面以内 | 一・二〇以上 | 一 国又は地方公共団体が表示し、又は設置する場合に限る。 二 1の広告物等が表示し、又は設置されているときは、当該広告物等の下部に接続しなければならない。 | |

二 添架広告 | 縦一・二〇以下×横〇・四八以下 | 二面以内 | 一 歩車道の区別のある道路の歩道上 三・五〇以上 二 歩車道の区別のない道路の道路上 四・五〇以上 |

| |

3 色彩が四色以内であり、かつ、地色が黒、赤又は黄でないこと。

(二) 街路灯柱を利用するもの

1 商店会、自治会・町会等が表示し、又は設置する広告物等であること。

2 街路灯柱から突出して添架する広告物等については、道路面から当該広告物等の下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあつては三・五メートル以上、歩車道の区別のない道路上にあつては四・五メートル以上であること。

五 道路に沿い、又は鉄道及び軌道の沿線に設置する広告物等

(一) 東京国際空港内の道路(建築基準法第四十二条第一項第五号の規定により昭和三十六年東京都告示第五百六十号で指定した道路に限る。)の路線用地から展望できる広告塔等及びこれらに類するもの

設置の場所等が次の表のとおりであること。

設置の場所 | 広告塔等の間隔 | 広告塔等の上端までの高さ | 広告塔等の構造 | 広告塔等の表示方法 | 形状 | 色彩 |

大田区羽田五丁目、羽田六丁目及び羽田旭町の各一部で、海老取川西側境界線から幅員五十メートル以内の地域 | 二メートル以上 | 地上十メートル以下 | 裏側の骨組みが見えないこと。 | 一面の広告塔等に表示する広告は、一広告であること。 | 長方形 | 地色が黒又は原色でないこと。 |

備考

広告塔等の間隔は、広告塔等を道路の路面に垂直であり、かつ、車両の進行方向に平行である面に投影した場合における各広告塔等の間の距離をいう。

(二) 鉄道及び軌道の路線用地から展望できる野立広告物(土地に直接設置する広告物等で、条例第十三条に掲げるもの以外のものをいう。)及びこれに類するもの

設置の場所等が次の表のとおりであること。

設置の場所 | 鉄道及び軌道の境界線からの距離 | 広告物等の間隔 | 広告物等の上端までの高さ | 広告物等の表示面積 | 広告物等の構造 | 広告物等の表示方法 | 形状 | 色彩 |

特別区及び市の存する区域(商業地域を除く。)内の鉄道及び軌道の沿線 | 三十メートル以上 | 五十メートル以上 | 地上五メートル以下 | 三十平方メートル以下 | 裏側の骨組みが見えないこと。ただし、すのこ張りの構造物等は、この限りでない。 | 一面の広告物等に表示する広告は、一広告であること。 | 長方形 | 地色が黒又は原色でないこと。 |

特別区及び市の存する区域以外の区域内の鉄道及び軌道の沿線 | 五十メートル以上 | 百メートル以上 | 四十平方メートル以下 |

備考

広告物等の間隔は、広告物等を鉄道及び軌道の路面に垂直であり、かつ、車両の進行方向に平行である面に投影した場合における各広告物等の間の距離をいう。

六 電車又は自動車(道路運送車両法に基づく登録を受けた自動車で、当該登録に係る使用の本拠の位置が他の道府県の区域又は中核市の区域に存するもの(宣伝車を除く。)を除く。)の外面を利用する広告物等

(一) 電車又は自動車の外面に表示し、又は設置してはならない広告物等

次に掲げる広告物等を電車又は自動車の外面に表示し、又は設置しないこと。

1 電光表示装置等により映像を映し出すものなど、運転者の注意力を著しく低下させるおそれのある広告物等

2 運転者をげん惑させるおそれのある発光し、蛍光素材を用い、又は反射効果を有する広告物等

3 車体の窓又はドア等のガラス部分に表示する広告物等

(二) 乗用車(ハイヤー及びタクシー(車体の窓又はドア等のガラス部分の内側から外側に向けて車両の所有者又は管理者の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容及び第十八条第一号に掲げる事項を表示する広告物等以外の広告物等を表示した車両(以下「車体のガラス部分の内側から自家用広告物等以外の広告物等を表示したハイヤー及びタクシー」という。)を除く。)を除く。)、貨物自動車又はバス(路線バス等を除く。)の外面を利用する広告物等

次のいずれかの広告物であること。

2 乗用車(ハイヤー及びタクシー(車体のガラス部分の内側から自家用広告物等以外の広告物等を表示したハイヤー及びタクシーを除く。)を除く。)、貨物自動車又はバス(路線バス等を除く。)の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を車体に表示する広告物等

(三) 電車、ハイヤー及びタクシー(車体のガラス部分の内側から自家用広告物等以外の広告物等を表示したハイヤー及びタクシーを除く。)又は路線バス等の車体の外面を利用する広告物等

1 路面電車又は路線バス等における一の車体当たりの表示面積の合計は、車体底部を除く全表面積の十分の三以下であること。ただし、次に掲げる広告物等のみを表示する場合においては、この限りでない。

イ 第十三条第二号イに定める基準により表示する広告物等

ロ 第十八条第一号に掲げる事項を表示する広告物等

ハ 路面電車又は路線バス等の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を表示する広告物等

ニ 路線バスの車体利用広告で長方形の枠を利用する方式による広告物等

2 電車(路面電車を除く。)における車体の一の外面に表示する各広告物等の面積の合計が当該外面面積の十分の一以下であること。ただし、次に掲げる広告物等のみを表示する場合においては、車体の一の外面における各広告物等の表示面積の合計は、当該外面面積の十分の三以下であること。

イ 第十三条第二号イに定める基準により表示する広告物等

ロ 第十八条第一号に掲げる事項を表示する広告物等

ハ 電車(路面電車を除く。)の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を表示する広告物等

ニ 電車(路面電車を除く。)を利用した催物、行事等を表示するための広告物等で表示期間が六箇月以内のもの

ホ 国又は地方公共団体が地域の振興を目的として表示する広告物等

種別 | 表示の位置 | 規模 | 備考 |

車体側面に表示する広告物 | ドア部分 | 各側面につき一・四平方メートル以下とする。 | 広告物等の色彩は、車体の色彩と調和のとれたものとする。 |

広告物を掲出するために車体屋根部分の上部に設置する六面体状の立体(以下この表において「立体」という。)及びこれに表示する広告物(以下この表において「広告物等」という。) | 車体側面と同方向の面 | 一 表示面の縦は、〇・三六メートル以下とする。 二 表示面の横は、一・二五メートル以下とする。 三 表示面の形状は、長方形状とし、一側面当たりの面積は〇・四五平方メートル以下とする。 四 広告物等の底部の幅は、当該広告物等の幅の最大幅となることとし、その幅は車体屋根部分前後方向の中心線から左右方向にそれぞれ〇・二五メートル以下とする。 五 広告物等の上端部の幅は、車体屋根部分前後方向の中心線から左右方向にそれぞれ〇・〇六メートル以下とする。 六 車体上端から広告物等の上端までの高さは、〇・四メートル以下とする。 | 一 立体及びこれに表示する広告物の数は一とする。 二 広告物等は車体屋根部分の前後左右から突出しないものとする。 三 広告物等は車体の屋根に堅固に固定し、走行中の安全性を阻害するおそれがないものとする。 |

4 色彩、意匠その他表示の方法が周囲の景観に調和したものであること。

(四) 宣伝車の車体の外面を利用する広告物等

1 消防自動車又は救急自動車と紛らわしい色を使用しないこと。

七 標識を利用する広告物等

(一) バス停留所標識を利用するもの

1 案内誘導広告物等であること。

2 表示面積が表示板の表示面の面積の三分の一以下であること。

3 車両の進行方向から展望できない面に表示するものであること。

4 地色が白色であること。

(二) 消火栓標識を利用するもの

1 案内誘導広告物等であること。

2 表示面が、縦〇・四メートル以下及び横〇・八メートル以下であること。

3 道路面から広告物等の下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあつては三・五メートル以上、歩車道の区別のない道路上にあつては四・五メートル以上であること。

(三) 避難標識又は案内図板等を利用するもの

1 標識又は案内図が表示された面の各面につき一広告物とし、表示面積が〇・三二平方メートル又は各面の標識若しくは案内図の表示面積の二分の一に当たる面積のいずれか小さい面積以下であること。

2 添架広告物については、道路面から当該添架広告物の下端までの高さが、歩車道の区別のある道路上にあつては歩道上三・五メートル以上、歩車道の区別のない道路上にあつては四・五メートル以上であること。

3 当該標識又は案内図が示す本来の表示目的を阻害しないものであること。

八 プロジェクションマッピング

1 景観、周辺環境及び道路交通等の安全に配慮し、支障を及ぼさないものであること。

2 道路を挟んで表示する場合等においては、信号機若しくは道路標識等の効用を阻害し、又は車両運転者を幻惑するおそれがないこと。

3 土地に直接設置する広告塔等を利用するものについては、次のとおりであること。

イ 広告塔等に表示するプロジェクションマッピングの上端の高さが地上十メートル以下であること。ただし、商業地域内にある条例第十三条第五号に掲げる広告物等であるプロジェクションマッピングについては、地上十三メートル以下であること。

ロ 道路の上空に突出する広告塔等に表示するプロジェクションマッピングについては、道路境界線からの出幅が一メートル以下であり、かつ、道路面から当該突出部分の下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあつては三・五メートル以上(道路境界線からの出幅が〇・五メートル以下のものにあつては、二・五メートル以上)、歩車道の区別のない道路上にあつては四・五メートル以上であること。

4 建築物の屋上を利用する広告塔等を利用するものについては、次のとおりであること。

イ 木造の建築物の屋上に設置する広告塔等に表示するプロジェクションマッピングについては、地盤面から当該プロジェクションマッピングの上端までの高さが十メートル以下であること。

ロ 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の耐火構造又は不燃構造の建築物の屋上に設置する広告塔等に表示するプロジェクションマッピングについては、当該プロジェクションマッピングの高さが地盤面から広告塔等を設置する箇所までの高さの三分の二以下で、かつ、当該地盤面から当該プロジェクションマッピングの上端までの高さが第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は指定区域内にあつては三十三メートル以下、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は指定区域外にあつては五十二メートル以下であること。この場合において、屋上構造物の上に設置する広告塔等に表示するプロジェクションマッピングについては、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合にあつては、屋上構造物の高さは、当該プロジェクションマッピングの高さに算入するものとする。

(1) 屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以下のとき。

(2) 屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一を超える場合において、当該広告塔等が屋上構造物の壁面の直上垂直面から突出するとき。

ハ 条例第十五条第一号に掲げる広告塔等で、屋上構造物の壁面に設置するものに表示するプロジェクションマッピングについては、ロに規定する地盤面からプロジェクションマッピングの上端までの高さの限度を超えて表示することができる。ただし、広告物のそれぞれの文字、数字、商標等の上端から下端までの長さは、地盤面から当該下端までの高さが百メートル以下の場合にあつては三メートル以下、百メートルを超える場合にあつては五メートル以下とする。

5 建築物の壁面を利用するものについては、高さ、表示面積等が二1、2、5及び6のとおりであること。

6 第十二条第一項第六号の基準に適合し、かつ、表示期間が十四日以内であるプロジェクションマッピング(条例第六条各号に掲げる地域又は場所においては、公園等又は学校、官公署等、観光施設、歴史的文化的施設等の敷地その他知事の定める地域若しくは場所で表示するものであつて、周辺環境及び道路交通等の安全に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)は、3から5までの規定にかかわらず、表示することができる。ただし、地盤面から当該プロジェクションマッピングの上端までの高さが第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は指定区域内にあつては三十三メートル、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は指定区域外にあつては五十二メートル(以下「高さ制限」という。)を超えるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。

イ 表示期間が七日以内であること。

ロ 一日当たりの表示時間が三時間以内であること。

ハ 高さ制限を超えて表示する部分の表示面積の合計が、当該高さ制限を超える部分の壁面の面積の十分の三以下であること。

別表第四(第十九条関係)

(平二一規則一六・全改、平二四規則六七・平二七規則五四・令元規則二七・一部改正)

区域 | 基準 | |||

一 中央区湊二丁目、湊三丁目、明石町、築地五丁目、築地六丁目、築地七丁目、浜離宮庭園、新川一丁目、新川二丁目、佃一丁目、佃二丁目、佃三丁目、月島一丁目、月島二丁目、月島三丁目、月島四丁目、勝どき一丁目、勝どき二丁目、勝どき三丁目、勝どき四丁目、勝どき五丁目、勝どき六丁目、豊海町、晴海一丁目、晴海二丁目、晴海三丁目、晴海四丁目、晴海五丁目、港区芝浦一丁目、芝浦二丁目、芝浦三丁目、芝浦四丁目、海岸一丁目、海岸二丁目、海岸三丁目、港南一丁目、港南二丁目、港南三丁目、港南四丁目、港南五丁目、江東区永代一丁目、越中島一丁目、豊洲一丁目、豊洲二丁目、豊洲三丁目、豊洲四丁目、豊洲五丁目、豊洲六丁目、東雲二丁目、有明一丁目、有明二丁目、品川区北品川一丁目、東品川一丁目、東品川二丁目及び東品川五丁目の区域のうち、平成十九年東京都告示第四百八十一号の別図に示す区域 | 次の基準に該当するものであること。ただし、許可を受けずに表示又は設置をすることができる広告物は、この限りでない。 一 建築物の屋上へ広告物等を表示し、又は設置しないこと。 二 光源が点滅しないこと。 三 光源には、日本産業規格Z九一〇一に定める表二及び図二十二に示された安全標識に用いられる赤色又は黄色を使用しないこと。 四 条例第十三条第五号に掲げる広告物等で、地盤面から広告物等の上端までの高さが十メートル以上であるものについては、当該広告物等に使用する色彩のマンセル値が、次の表の上欄に掲げる色相の区分に応じて、同表の下欄に定める彩度を超えないこと。ただし、一広告物の表示面積の三分の一以下の面積については、同表の下欄に定める彩度を超えて使用することができる。 | |||

|

|

| ||

| 色相 | 彩度 |

| |

〇・一Rから一〇Rまで | 五 | |||

〇・一YRから五Yまで | 六 | |||

五・一Yから一〇Gまで | 四 | |||

〇・一BGから一〇Bまで | 三 | |||

〇・一PBから一〇RPまで | 四 | |||

|

|

| ||

二 小笠原村父島及び母島の区域のうち、平成二十一年東京都告示第四百六十五号の別図に示す区域 | 一 条例第十三条及び第十四条の各号に掲げる広告物等又は条例第十七条に規定する非営利広告物等であること。ただし、知事が島しよ振興に資すると認める場合は、この限りでない。 二 自家用広告物については、次の基準に該当するものであること。ただし、条例第十三条第五号に基づき表示又は設置する場合については、第三号から第五号までの基準によらないことができる。 (一) 道路の上空に突出しないこと。 (二) 光源が点滅又は可動しないこと。 (三) 建築物の屋上へ取り付けないこと。 (四) 建築物の壁面を利用する広告物等については、地上二階以上に表示し、又は設置しないこと。ただし、知事が景観上特に支障がないと認める場合は、この限りでない。 (五) 一広告物の表示面積が十平方メートル以下であること。 | |||

三 品川区北品川一丁目、北品川二丁目、南品川一丁目、南品川二丁目及び南品川三丁目の区域のうち、平成二十四年東京都告示第五百四十五号の別図におけるB地区の区域 | 表示面積の合計が十平方メートルを超える広告物等については、次の基準に該当するものであること。 一 建築物の屋上へ取り付けないこと。 二 建築物の壁面を利用する広告物等については、次の基準に該当するものであること。 (一) 条例第十三条第五号に掲げる広告物であること。 (二) 光源には、日本産業規格Z九一〇一に定める表二及び図二十二に示された、安全標識に用いられる赤色又は黄色を使用しないこと。 (三) 光源が点滅しないこと。 三 広告物に使用する色彩のマンセル値が、次の表の上欄に掲げる色相の区分に応じて、同表の下欄に定める彩度を超えないこと。 | |||

|

|

| ||

| 色相 | 彩度 |

| |

〇・一Rから一〇Rまで | 六 | |||

〇・一YRから五Yまで | 七 | |||

五・一Yから一〇Gまで | 四 | |||

〇・一BGから一〇Bまで | 四 | |||

〇・一PBから一〇RPまで | 四 | |||

| ||||

四 品川区北品川一丁目、北品川二丁目、南品川一丁目、南品川二丁目及び南品川三丁目の区域のうち、平成二十四年東京都告示第五百四十五号の別図におけるC地区の区域 | 表示面積の合計が十平方メートルを超える広告物等については、次の基準に該当するものであること。 一 建築物の屋上及び壁面に取り付ける広告物等については、次の基準に該当するものであること。 (一) 条例第十三条第五号に掲げる広告物であること。 (二) 光源には、日本産業規格Z九一〇一に定める表二及び図二十二に示された、安全標識に用いられる赤色又は黄色を使用しないこと。 (三) 光源が点滅しないこと。 二 広告物に使用する色彩のマンセル値が、次の表の上欄に掲げる色相の区分に応じて、同表の下欄に定める彩度を超えないこと。 | |||

|

|

| ||

| 色相 | 彩度 |

| |

〇・一Rから一〇Rまで | 六 | |||

〇・一YRから五Yまで | 七 | |||

五・一Yから一〇Gまで | 四 | |||

〇・一BGから一〇Bまで | 四 | |||

〇・一PBから一〇RPまで | 四 | |||

| ||||

別記

(平7規則66・全改、平8規則128・平17規則153・平19規則44・平21規則16・平29規則122・令元規則27・令2規則44・令3規則50・一部改正)

(平8規則128・全改、平17規則153・令元規則27・一部改正)

(平13規則249・追加、平15規則220・一部改正、平17規則153・旧第2号様式の2繰下、平19規則44・平23規則72・令元規則27・一部改正)

(平17規則153・追加、平28規則13・令元規則27・令5規則5・一部改正)

(平17規則153・追加、令元規則27・一部改正)

(平7規則66・全改、平8規則128・一部改正、平17規則153・旧第3号様式の2繰下・一部改正、令元規則27・一部改正)

(平8規則128・全改、平17規則153・旧第3号様式の4繰下・一部改正、令元規則27・一部改正)

(平8規則128・追加、平17規則153・旧第3号様式の5繰下・一部改正、令元規則27・一部改正)

(平7規則66・全改、平8規則128・一部改正、平17規則153・旧第4号様式繰下・一部改正、令元規則27・一部改正)

(平20規則267・追加)

(令2規則44・追加、令3規則50・一部改正)

(令2規則44・追加、令3規則50・一部改正)

(令2規則44・追加、令3規則50・一部改正)

(令2規則44・全改)

(平17規則153・追加、平28規則13・令元規則27・令5規則5・一部改正)

(平17規則153・追加、平28規則13・令元規則27・令5規則5・一部改正)

(平17規則153・追加、平28規則13・令元規則27・令5規則5・一部改正)

(平17規則153・追加、平28規則13・令元規則27・令5規則5・一部改正)

(平17規則153・追加、平28規則13・令元規則27・令5規則5・一部改正)

(平17規則153・追加、令元規則27・令3規則50・一部改正)

(平17規則153・追加、令元規則27・一部改正)

(平17規則153・追加、令元規則27・令3規則50・一部改正)

(平23規則130・全改、令元規則27・令3規則50・一部改正)

(平23規則130・全改、令元規則27・令3規則50・一部改正)

(平23規則130・全改、令元規則27・令3規則50・一部改正)

(平17規則153・追加、平19規則44・令元規則27・令3規則50・一部改正)

(平17規則153・追加、令元規則27・令3規則50・一部改正)

(平23規則130・全改、令元規則27・一部改正)

(平17規則153・追加、平28規則13・令元規則27・令5規則5・一部改正)

(平17規則153・全改、平28規則13・令元規則27・令5規則5・一部改正)

(平7規則66・全改、平8規則128・一部改正、平17規則153・旧第10号様式繰下・一部改正、平27規則54・令元規則27・令5規則5・一部改正)

(平7規則66・全改、平17規則153・旧第11号様式繰下・一部改正、令元規則27・令5規則5・一部改正)

(平17規則153・追加、令元規則27・令3規則50・一部改正)

(平7規則66・全改、平17規則153・旧第13号様式繰下・一部改正、令元規則27・令5規則5・一部改正)

(平17規則153・追加)

(平17規則153・追加)

(平17規則153・追加、平28規則13・令元規則27・令5規則5・一部改正)

(平17規則153・追加、平28規則13・令元規則27・令5規則5・一部改正)

(平17規則153・追加、令元規則27・一部改正)

(平19規則44・追加、令5規則5・一部改正)

(昭62規則9・追加、平3規則174・一部改正、平17規則153・旧第14号様式繰下・一部改正、令5規則5・一部改正)

(平17規則153・追加、令元規則27・令5規則5・一部改正)

(平17規則153・追加、平28規則13・令元規則27・令5規則5・一部改正)

(平17規則153・追加、令元規則27・一部改正)