○東京都霊園条例施行規則

平成五年七月一四日

規則第九九号

東京都霊園条例施行規則を公布する。

東京都霊園条例施行規則

東京都霊園条例施行規則(昭和二十七年東京都規則第八十七号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 埋蔵施設等の使用(第三条―第二十五条)

第三章 土地の使用(第二十六条―第三十一条)

第四章 雑則(第三十二条―第三十四条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、東京都霊園条例(平成五年東京都条例第二十二号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(休場日等)

第二条 納骨堂及び式場の休場日は、十二月二十九日から翌年一月三日までとする。

2 納骨堂の開場時間及び式場の使用時間は、午前九時から午後五時までとする。

3 前二項の規定にかかわらず、知事は、必要があると認めるときは、休場日、開場時間若しくは使用時間を変更し、又は臨時に休場日を指定することができる。

(令七規則五六・一部改正)

第二章 埋蔵施設等の使用

(申込者の資格)

第三条 知事は、条例第六条第二項の規定により、埋蔵施設又は長期収蔵施設の使用の申込みをしようとする者の満たすべき要件を定めるときは、次に掲げる事項により定めるものとする。

一 条例第六条第一項第一号に規定する区域内における居住期間

二 申込みをしようとする者と死亡者との続柄

三 申込み時における遺骨の埋蔵又は収蔵の状況

(公募の公告)

第四条 知事は、条例第七条第一項の規定により公募を行うときは、新聞、ラジオ、テレビジョン、掲示等により、次に掲げる事項を公告する。

一 申込方法

二 申込期間

三 申込みをしようとする者の資格

四 公募する埋蔵施設又は長期収蔵施設の種別及び数

五 使用料及び管理料の額

六 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(抽選の方法)

第五条 条例第八条第一項の規定により使用予定者の決定について抽選を行うときは、公開の方法により行うものとする。

(補欠者の選考)

第六条 条例第八条第一項の規定により使用予定者を決定するときは、同時に若干名の補欠者及びその補欠の順位を抽選により定める。

(使用場所の指定)

第七条 使用予定者に使用させる埋蔵施設又は長期収蔵施設の位置は、知事が指定する。

(使用の手続)

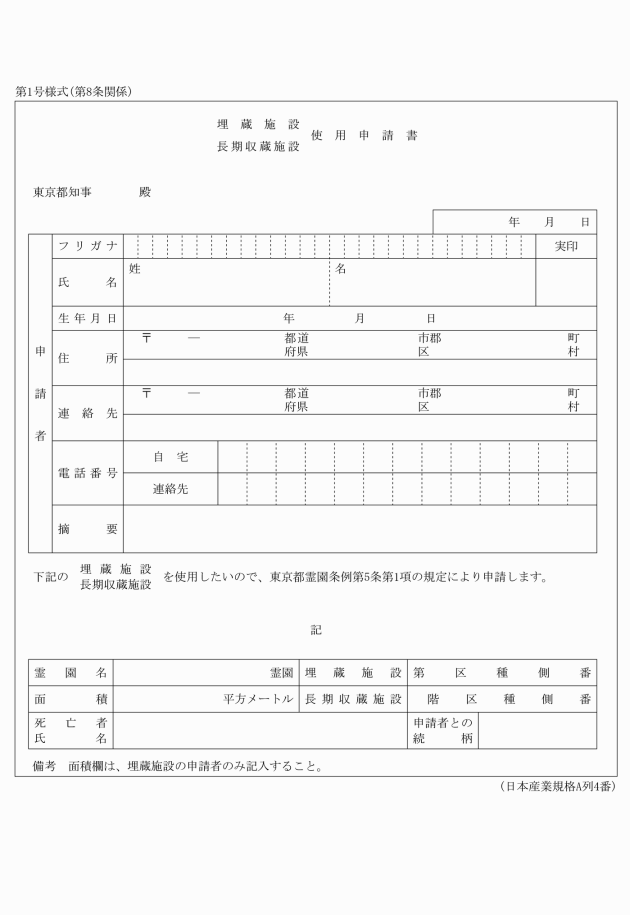

第八条 埋蔵施設(合葬埋蔵施設、樹林型合葬埋蔵施設及び樹木型合葬埋蔵施設を除く。)又は長期収蔵施設の使用予定者は、知事が別に指定した期間内に、火葬許可証、埋蔵又は収蔵を証明する書類その他知事が必要と認める書類(以下「火葬許可証等」という。)を提示するとともに、埋蔵施設・長期収蔵施設使用申請書(別記第一号様式)に、知事が別に定める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

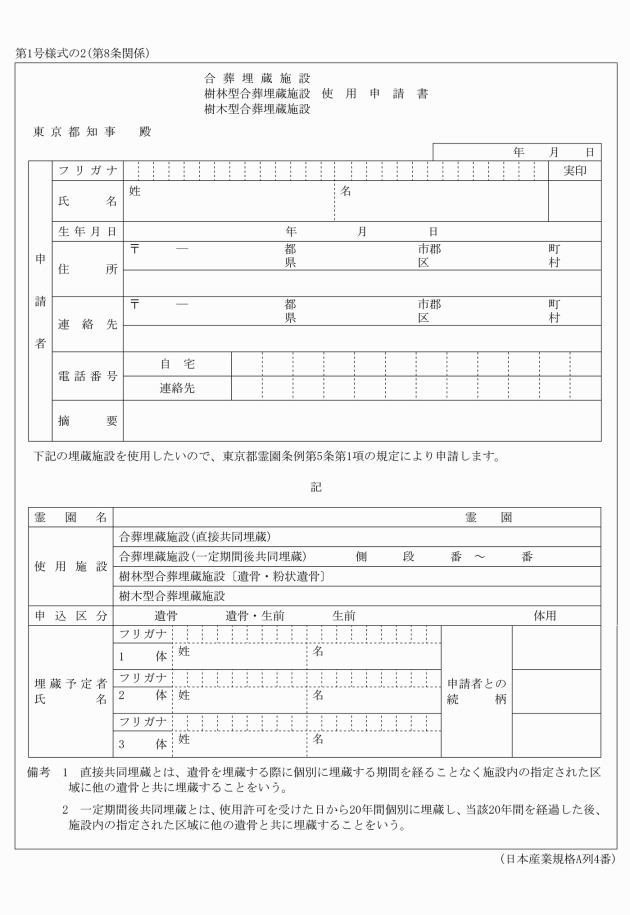

2 合葬埋蔵施設、樹林型合葬埋蔵施設及び樹木型合葬埋蔵施設の使用予定者は、知事が別に指定した期間内に、火葬許可証等を提示するとともに、合葬埋蔵施設・樹林型合葬埋蔵施設・樹木型合葬埋蔵施設使用申請書(別記第一号様式の二)に、知事が別に定める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

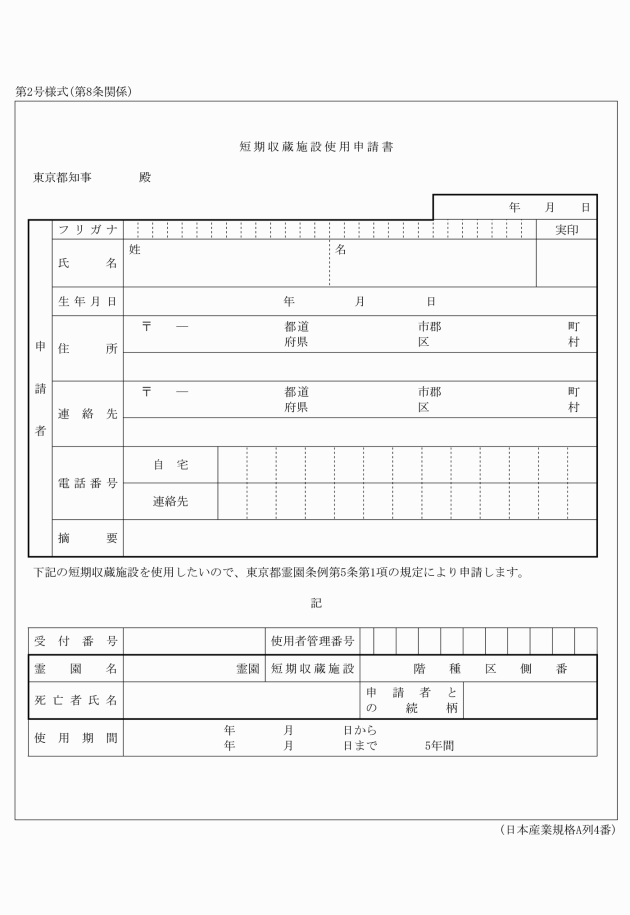

3 短期収蔵施設を使用しようとする者は、火葬許可証等を提示するとともに、短期収蔵施設使用申請書(別記第二号様式)に、知事が別に定める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

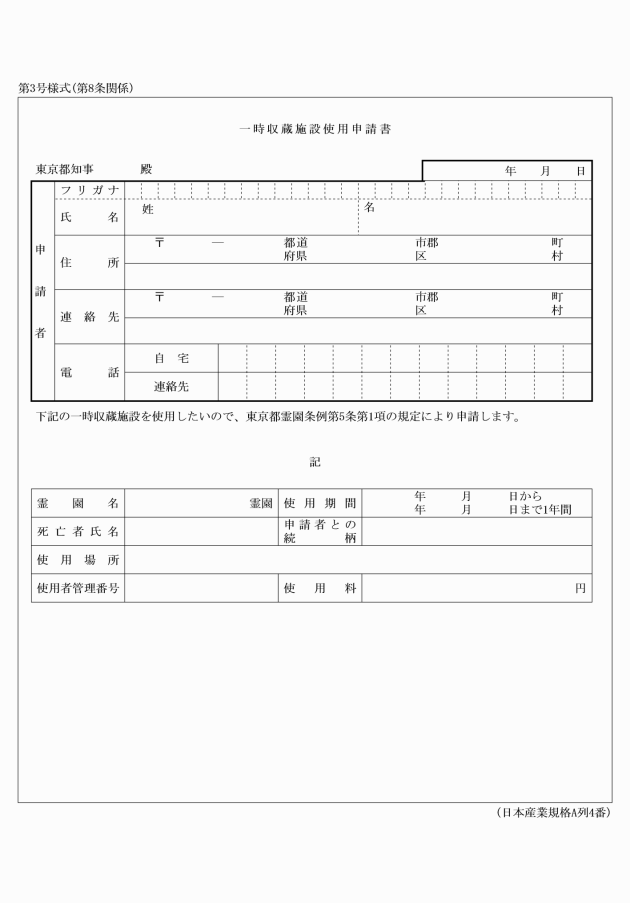

4 一時収蔵施設を使用しようとする者は、火葬許可証等を提示するとともに、一時収蔵施設使用申請書(別記第三号様式)に、知事が別に定める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

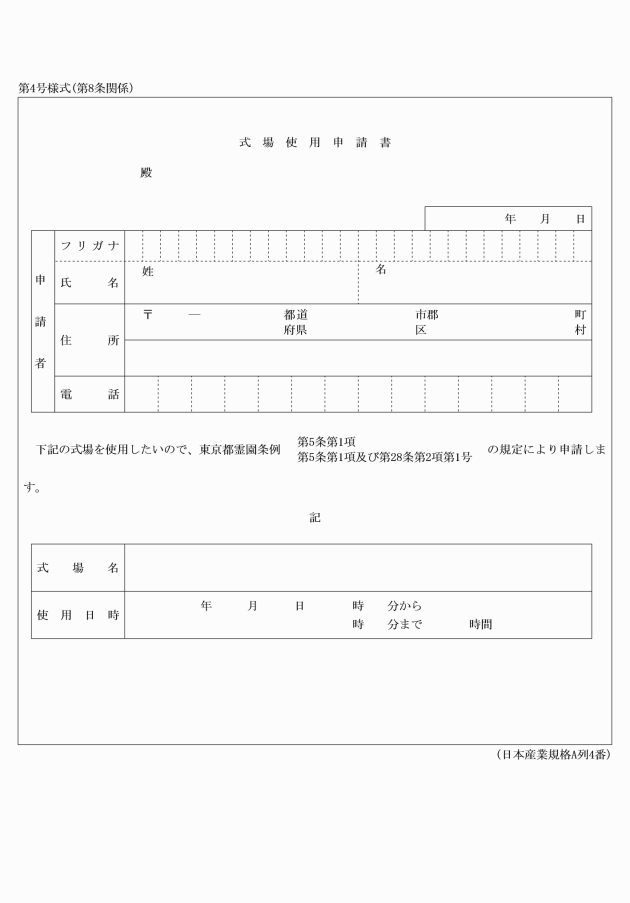

5 式場を使用しようとする者は、使用しようとする日の三月前から前日までの間に、式場使用申請書(別記第四号様式)を知事に提出しなければならない。

(平一〇規則一二七・平二四規則三八・平二六規則四八・一部改正)

(合葬埋蔵施設等への施設変更の手続)

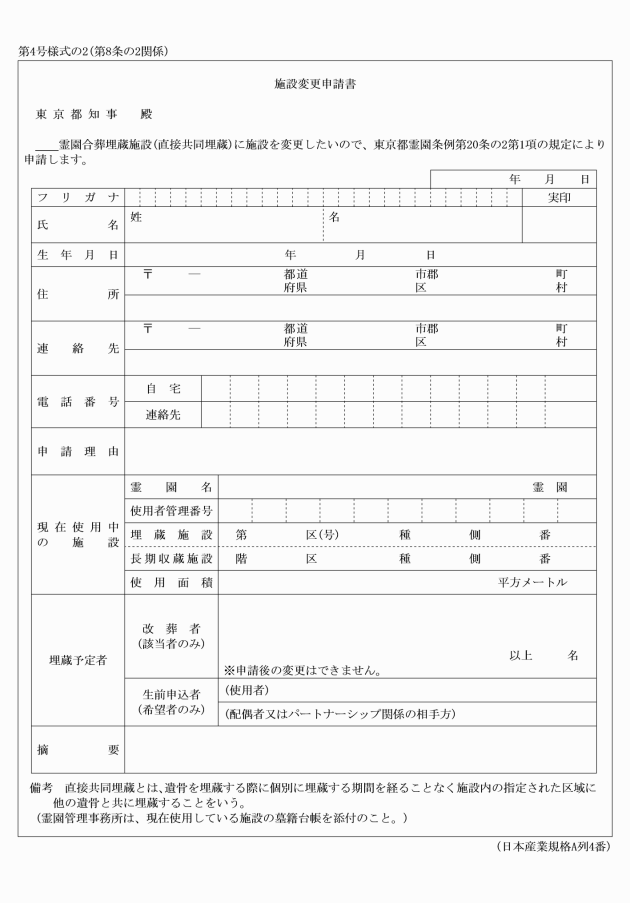

第八条の二 条例第二十条の二第一項の規定による合葬埋蔵施設等への施設の変更の申出をしようとする者は、施設変更申請書(別記第四号様式の二)を知事に提出しなければならない。

(平一五規則六一・追加、平二六規則四八・一部改正)

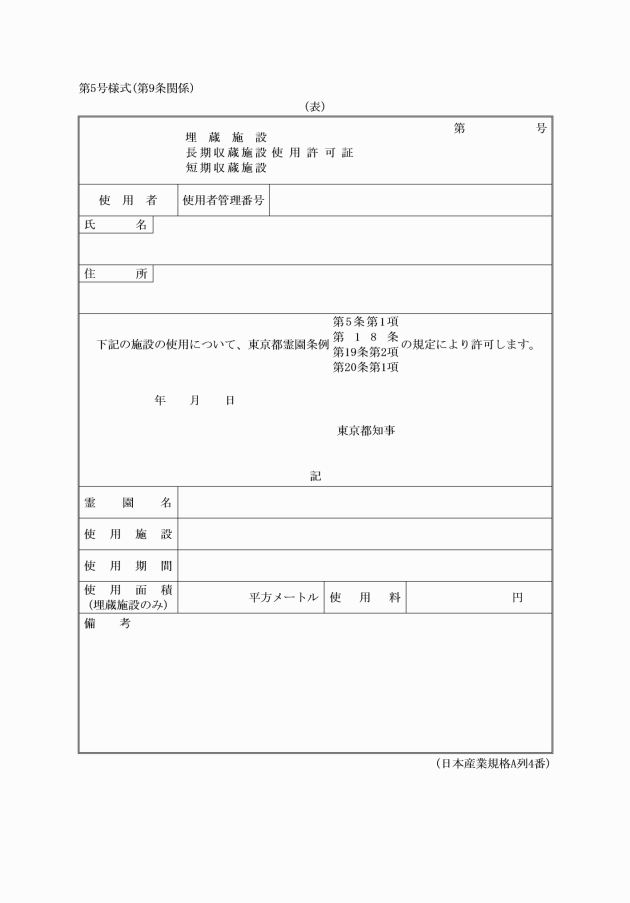

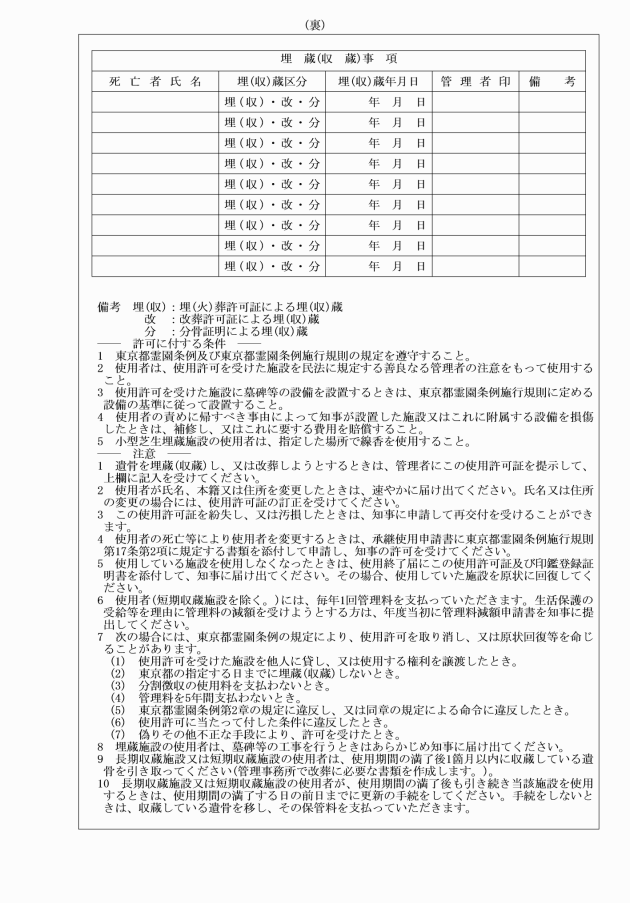

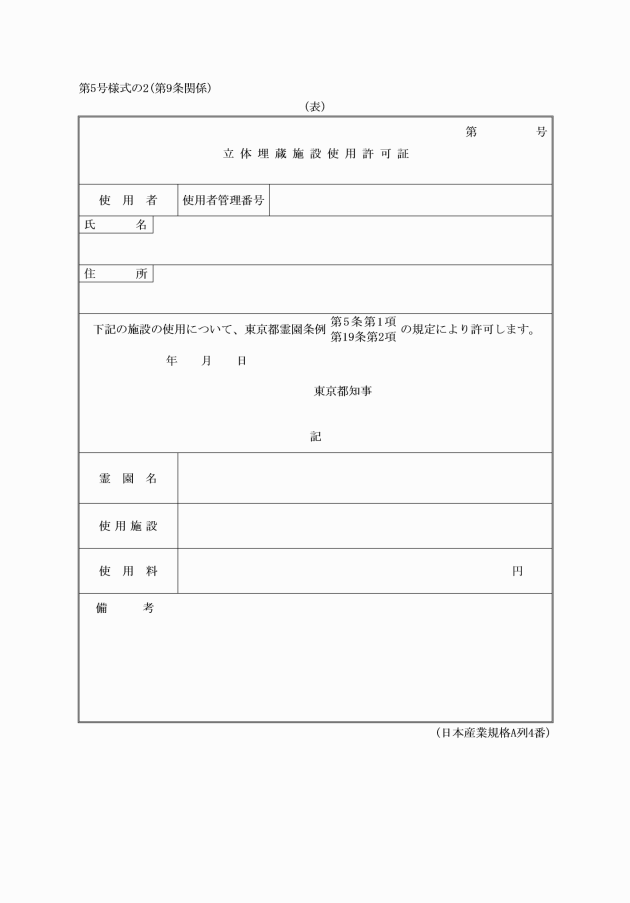

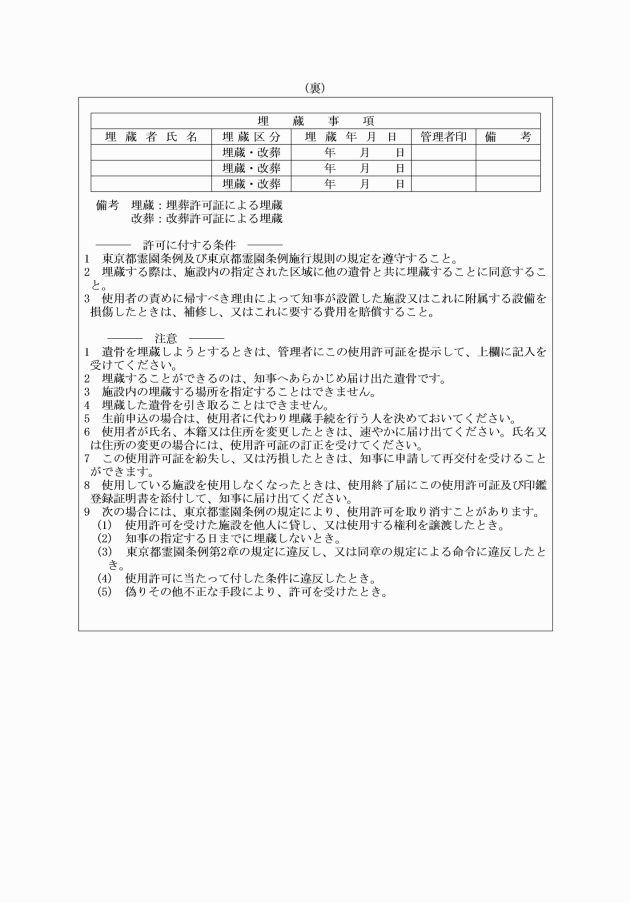

一 埋蔵施設(一般埋蔵施設、芝生埋蔵施設、小型芝生埋蔵施設及び壁型埋蔵施設に限る。)、長期収蔵施設又は短期収蔵施設の使用 埋蔵施設・長期収蔵施設・短期収蔵施設使用許可証(別記第五号様式)

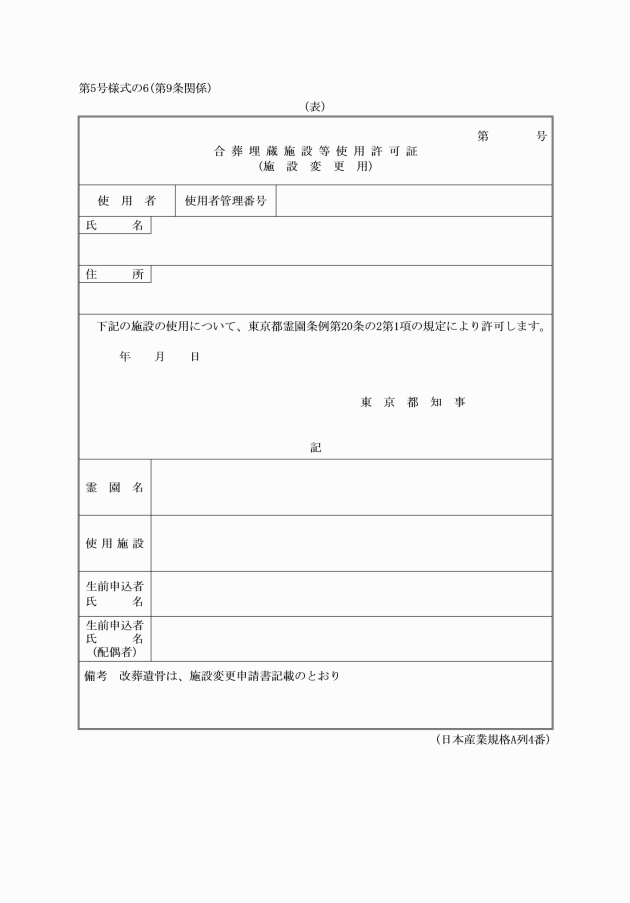

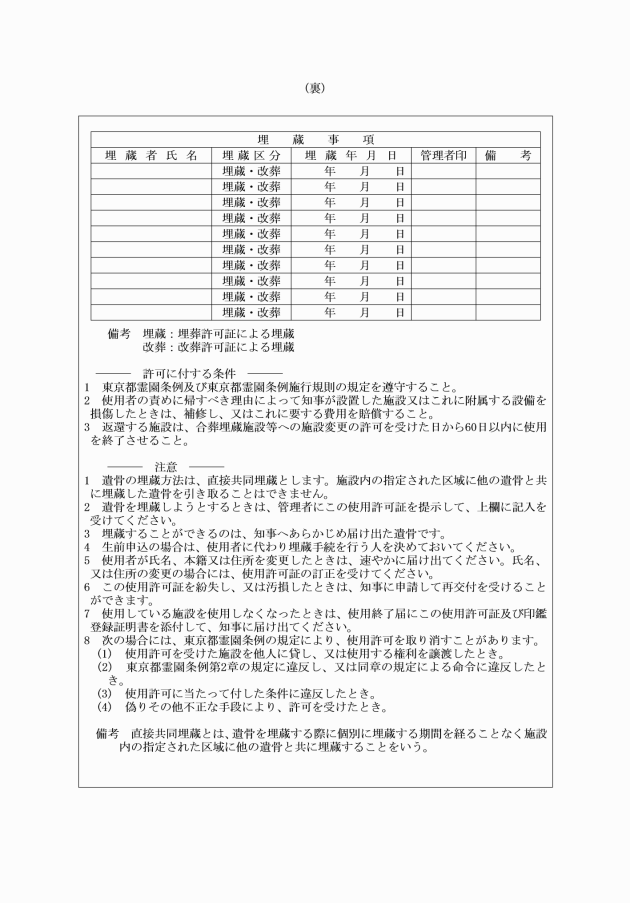

六 条例第二十条の二第一項の規定による施設の変更後の合葬埋蔵施設等の使用 合葬埋蔵施設等使用許可証(施設変更用) (別記第五号様式の六)

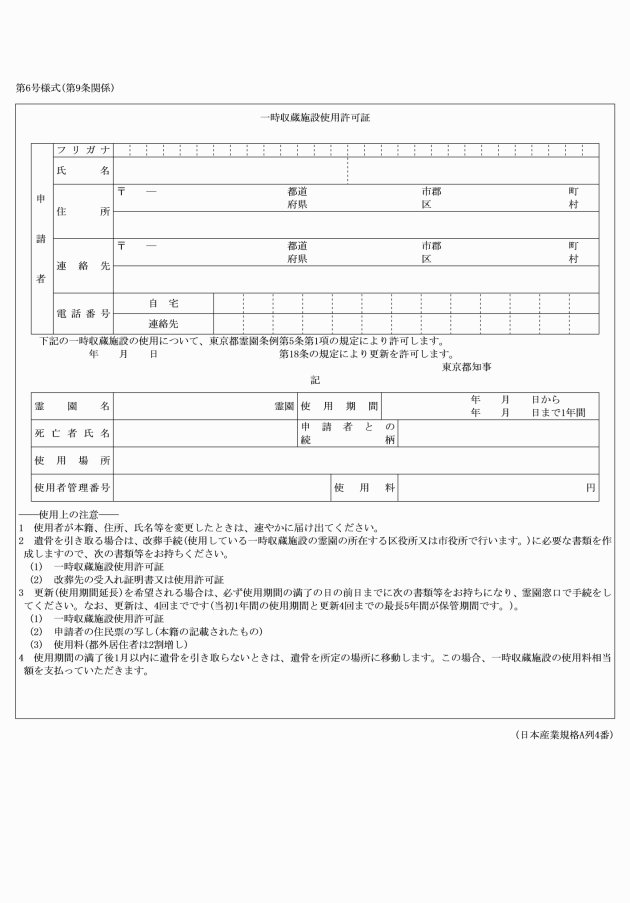

七 一時収蔵施設の使用 一時収蔵施設使用許可証(別記第六号様式)

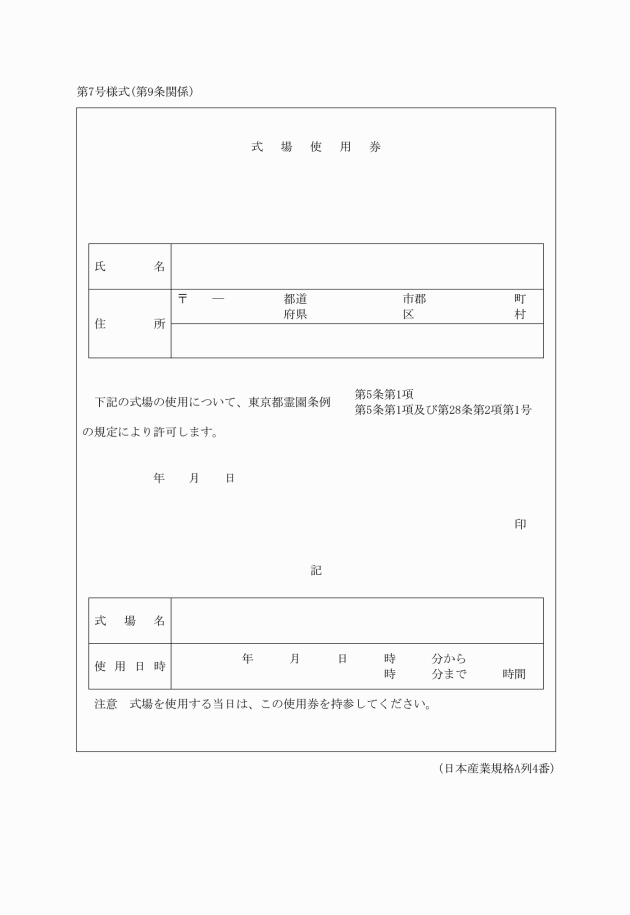

八 式場の使用 式場使用券(別記第七号様式)

(平一〇規則一二七・平一五規則六一・平一七規則六七・平二四規則三八・平二六規則四八・令二規則四九・一部改正)

(平一〇規則一二七・追加、平一五規則六一・平二四規則三八・平二六規則四八・一部改正)

(立体埋蔵施設の埋蔵方法等)

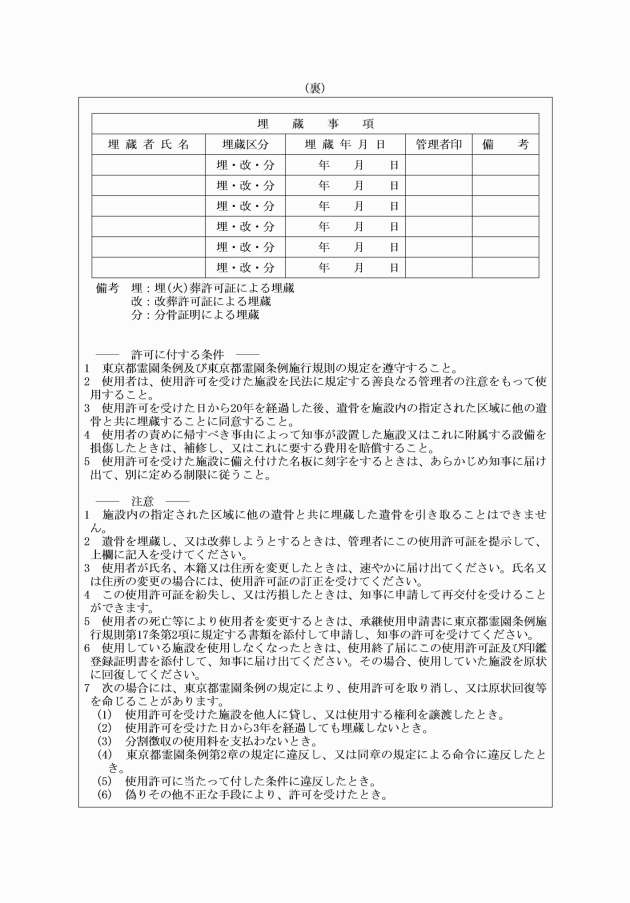

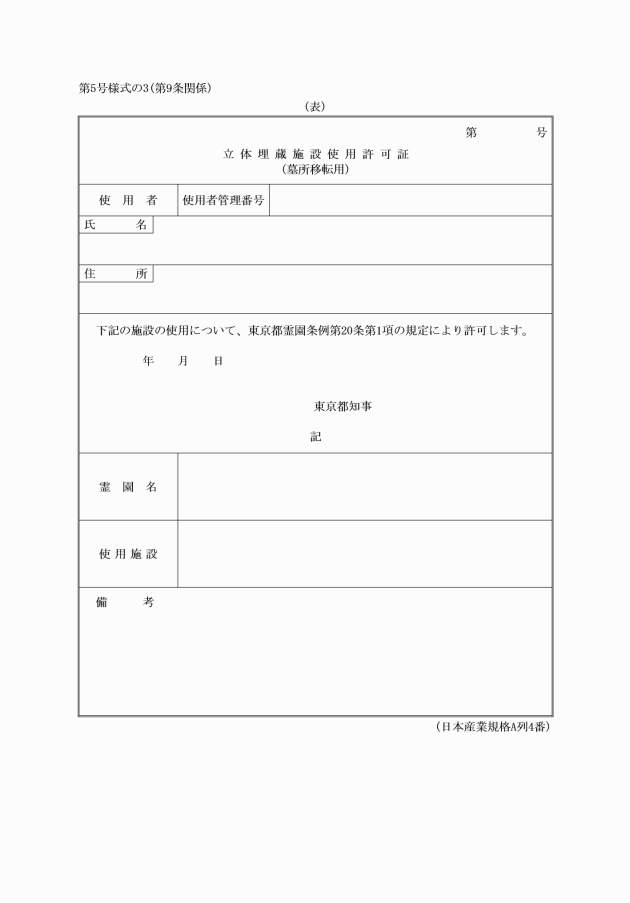

第九条の三 立体埋蔵施設における遺骨の埋蔵方法は、使用者ごとに一定期間後共同埋蔵(使用許可を受けた日から二十年間施設内のカロートに個別に埋蔵し、当該二十年間を経過した後、施設内のカロートの指定された区域に他の遺骨と共に埋蔵することをいう。以下同じ。)とする。ただし、条例第二十条第一項の規定による埋蔵施設の変更により立体埋蔵施設を使用する場合で、使用者が希望するときは、当該遺骨を直接共同埋蔵(埋蔵する際に個別に埋蔵する期間を経ることなく施設内のカロートの指定された区域に他の遺骨と共に埋蔵することをいう。以下同じ。)とすることができる。

2 前項の規定により施設内のカロートの指定された区域に他の遺骨と共に埋蔵された遺骨は、返還しない。

3 立体埋蔵施設の使用者は、当該施設内のカロートに立ち入ることができない。

(平一七規則六七・追加、平二四規則三八・平二七規則一一八・一部改正)

(合葬埋蔵施設の埋蔵方法等)

第九条の四 合葬埋蔵施設における遺骨の埋蔵方法は、一定期間後共同埋蔵又は直接共同埋蔵とする。

2 前項の規定により施設内のカロートの指定された区域に他の遺骨と共に埋蔵された遺骨は、返還しない。

3 合葬埋蔵施設の使用者は、当該施設内のカロートに立ち入ることができない。

(平一五規則六一・全改、平一七規則六七・旧第九条の三繰下、平二〇規則五二・平二四規則三八・平二五規則四四・平二六規則四八・平二七規則一一八・一部改正)

(樹林型合葬埋蔵施設の埋蔵方法等)

第九条の五 樹林型合葬埋蔵施設における遺骨の埋蔵方法は、直接共同埋蔵とする。ただし、粉状遺骨(形状が粉状である遺骨をいう。以下同じ。)は、埋蔵した日から三十年間を経過した後、施設内の指定された別の区域に埋蔵するものとする。

2 前項の規定により埋蔵した遺骨は、返還しない。

(平二四規則三八・追加)

(樹木型合葬埋蔵施設の埋蔵方法等)

第九条の六 樹木型合葬埋蔵施設における遺骨の埋蔵方法は、個別に埋蔵するものとする。

2 前項の規定により埋蔵した遺骨は、返還しない。

(平二六規則四八・追加)

(規則で定める合葬埋蔵施設等)

第九条の七 条例第二十条の二第一項の規則で定める合葬埋蔵施設等は、多磨霊園合葬埋蔵施設、八柱霊園合葬埋蔵施設及び小平霊園合葬埋蔵施設とする。

(平二六規則四八・追加)

(変更後の合葬埋蔵施設等の埋蔵期限等)

第九条の八 条例第二十条の二第二項の規定により埋蔵する遺骨の埋蔵期限は、次のとおりとする。

一 施設の変更前に使用している埋蔵施設又は長期収蔵施設に埋葬、埋蔵又は収蔵されている遺骨の埋蔵については、施設の変更後速やかに行わなければならない。

二 変更を申し出た使用者及びその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)の遺骨の埋蔵については、これらの者の死亡後速やかに行わなければならない。

2 条例第二十条の二第二項に規定する変更後の合葬埋蔵施設等における遺骨の埋蔵方法は、直接共同埋蔵とする。

3 条例第二十条の二第一項の規定による変更後は、当該変更に係る合葬埋蔵施設等に埋蔵する遺骨を変更することができない。ただし、使用者又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が、当該合葬埋蔵施設等に自らの遺骨を埋蔵しない旨を申し出た場合には、この限りでない。

(平二六規則四八・追加、令五規則二三・一部改正)

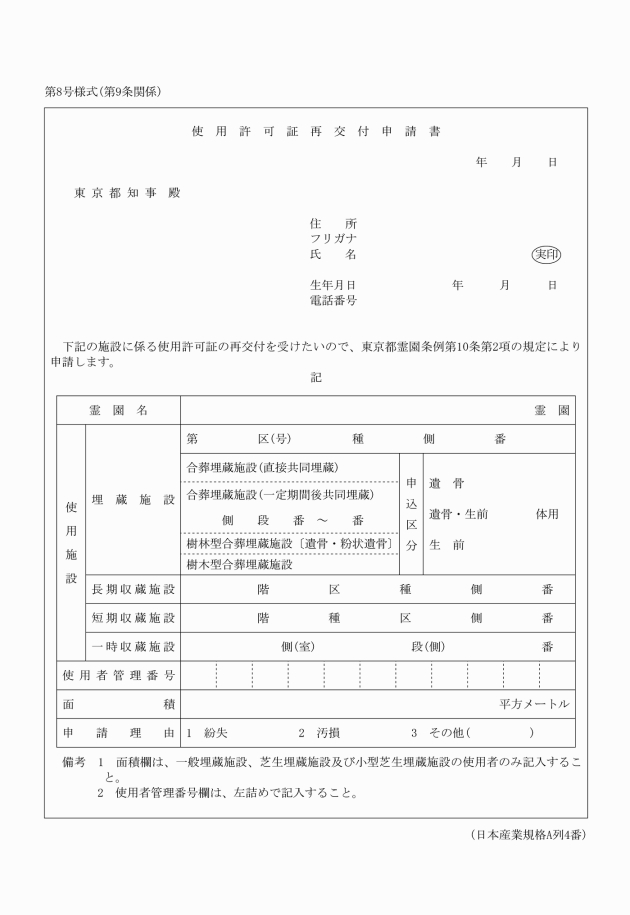

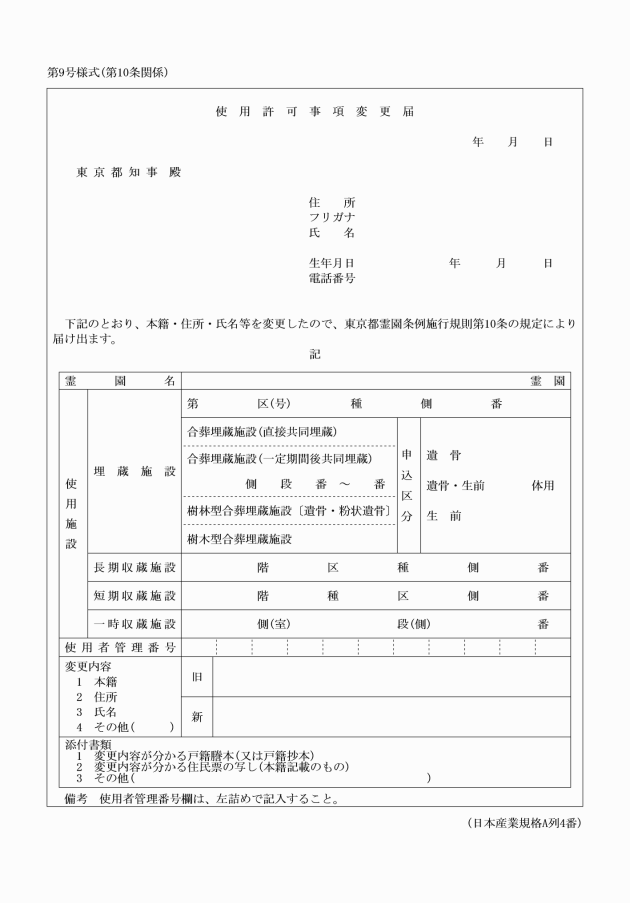

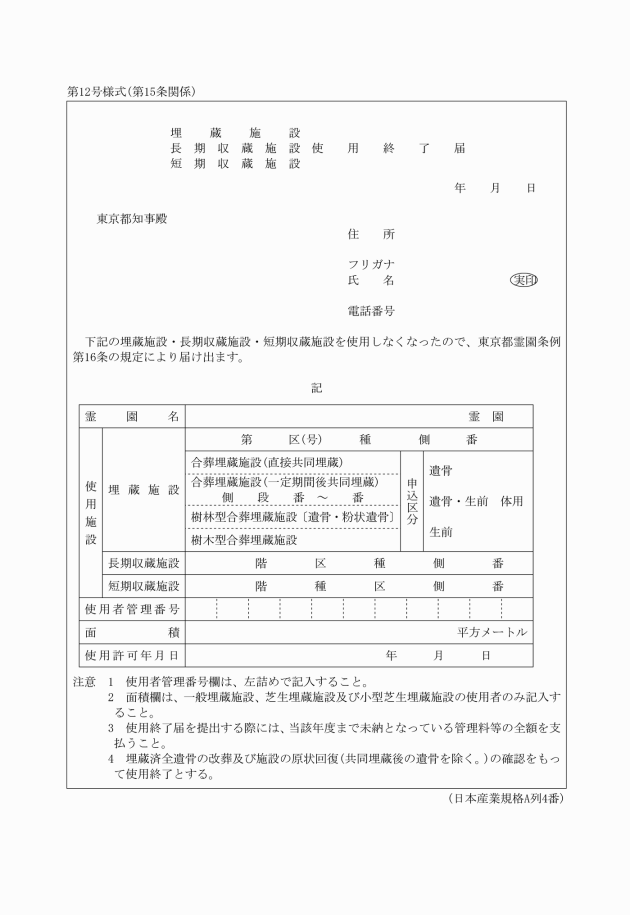

(使用許可に係る事項の変更の届出)

第十条 埋蔵施設又は収蔵施設の使用者がその本籍、住所又は氏名等を変更したときは、速やかに使用許可事項変更届(別記第九号様式)に、当該事項の変更を証明する書類を添付して、知事に提出しなければならない。ただし、住所の変更を届け出る場合においては、当該事項の変更を証明する書類を省略することができる。

(平一〇規則一二七・一部改正)

一 使用料が五十万円を超え百万円以下である場合 五十万円

二 使用料が百万円を超える場合 当該使用料の二分の一の金額

3 前項ただし書に規定するもののほか、使用料の分割徴収に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平七規則九一・平一一規則三四・平一五規則六一・平一六規則九五・平三〇規則三八・一部改正)

(平一七規則六七・一部改正)

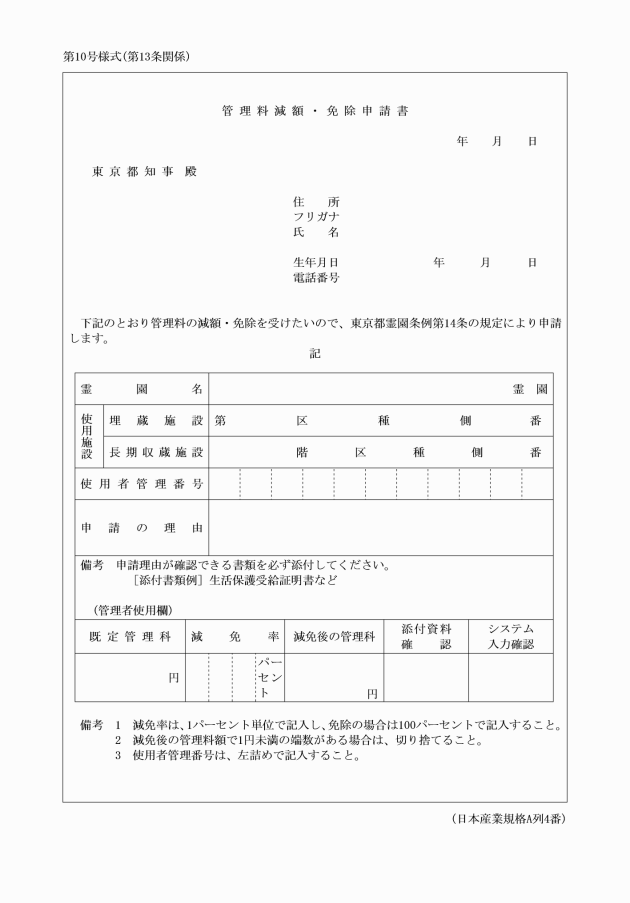

(管理料の減免)

第十三条 条例第十四条の規定により管理料を減額することができる場合は、使用者が減額を申請する日の属する年度の初日において生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている場合又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付を受けている場合とし、その額は、管理料の半額とする。

2 条例第十四条の規定により管理料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

一 埋蔵施設又は墓碑その他の設備が、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定されたとき、又は東京都文化財保護条例(昭和五十一年東京都条例第二十五号)第三十三条第一項の規定により東京都指定史跡若しくは東京都指定旧跡に指定されたとき。

二 その他知事が特に必要があると認めるとき。

(平一〇規則二七五・平二〇規則五二・平二六規則一三六・一部改正)

(使用料の還付)

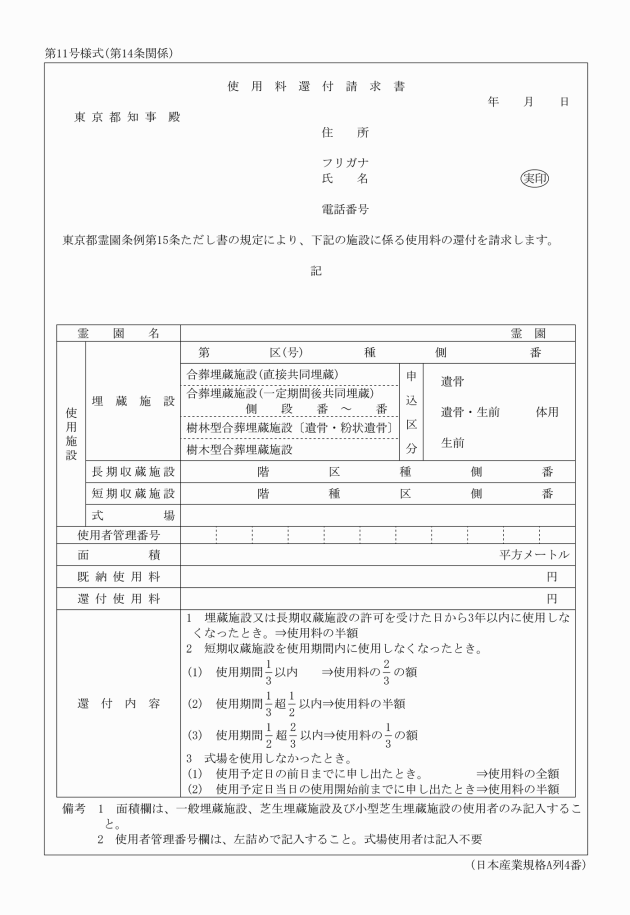

第十四条 条例第十五条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

一 埋蔵施設又は長期収蔵施設の使用者が許可を受けた日から三年以内に当該埋蔵施設の全部又は当該長期収蔵施設について条例第十六条の規定による届出及び原状回復を行ったとき(条例第二十条第一項の規定による埋蔵施設の変更による使用許可及び条例第二十条の二第一項の規定による施設の変更の許可を受けたときを除く。)。 使用料の半額

二 短期収蔵施設の使用者がその使用期間内に当該施設について条例第十六条の規定による届出及び原状回復を行ったとき。

イ 使用経過期間が三分の一以内であるとき。 使用料の三分の二の額(一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

ロ 使用経過期間が三分の一を超え二分の一以内であるとき。 使用料の半額

ハ 使用経過期間が二分の一を超え三分の二以内であるとき。 使用料の三分の一の額(一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

三 式場の使用許可を受けた者が使用しなかったとき。

イ 使用予定日の前日までに、使用しない旨の申出があったとき。 使用料の全額

ロ 使用予定日の使用開始前までに、使用しない旨の申出があったとき。 使用料の半額

(平一五規則六一・平一七規則六七・一部改正)

(更新)

第十六条 一時収蔵施設の使用期間の更新は、四回までとする。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一〇規則一二七・一部改正)

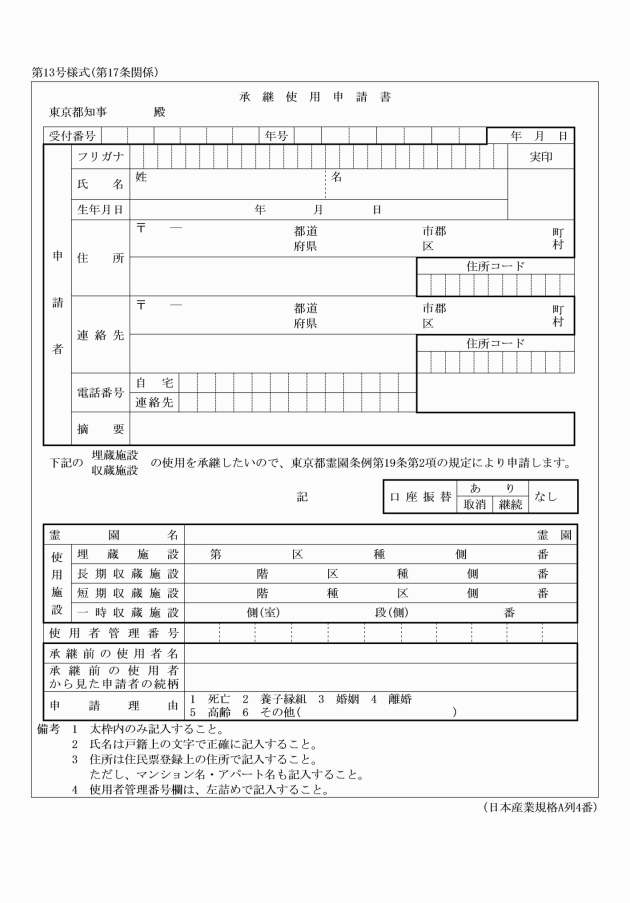

(使用者の地位の承継)

第十七条 条例第十九条第一項に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

一 婚姻又は養子縁組により氏を改めた者が使用者であって、その者が離婚し、又は離縁したとき。

二 婚姻により氏を改めた者が使用者であって、配偶者の死亡により、その者が婚姻前の氏に復し、又は姻族関係を終了させたとき。

三 婚姻又は養子縁組により氏を改めた者が使用者であって、その婚姻又は養子縁組が取り消されたとき。

四 前三号に掲げるもののほか、使用者が祖先の祭祀の主宰を行うことが困難になった場合その他知事が特別に必要があると認める場合で、使用者がその地位の承継について同意したとき。

(平二六規則四八・一部改正)

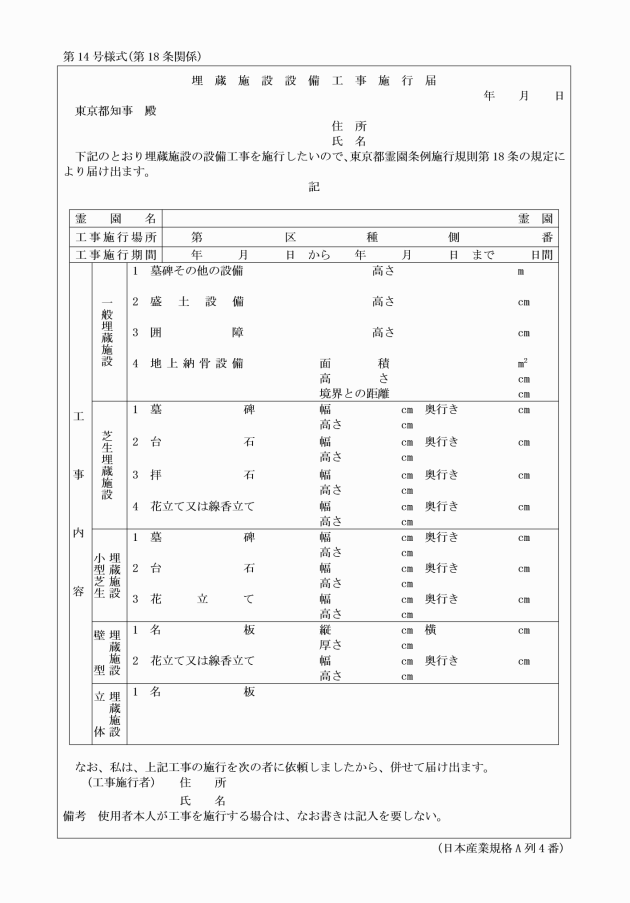

(埋蔵施設の工事の届出)

第十八条 埋蔵施設の使用者は、墓碑その他の設備の工事を行おうとするときは、あらかじめ埋蔵施設設備工事施行届(別記第十四号様式)を知事に提出しなければならない。

2 一般埋蔵施設の使用者は、当該施設に墓碑その他の設備を設けるときは、次に定めるところによらなければならない。

一 墓碑その他の設備の高さは、三メートル以内とする。

二 盛土の高さは、三十五センチメートル以内とする。

三 地上に設ける納骨の設備の面積は、当該施設の面積の二割以内で、その高さは二メートル以内とし、かつ、その設備と境界との距離は五十センチメートル以上とする。

(平二六規則四八・一部改正)

(芝生埋蔵施設の設備制限)

第二十条 芝生埋蔵施設の使用者は、当該施設に囲障その他の設備(墓碑、台石、拝石、花立て及び線香立てを除く。)を設け、又は当該施設に附属するカロート、台石その他の設備の形状を変更してはならない。

2 芝生埋蔵施設の使用者は、当該施設に墓碑、台石、拝石、花立て又は線香立てを設けるときは、次に定めるところによらなければならない。

一 墓碑は、高さ六十センチメートル以内、幅七十五センチメートル以内、奥行き四十五センチメートル以内とする。ただし、台石の上に設けるときの高さは、台石の高さを含めて六十センチメートル以内とする。

二 台石は、高さ十五センチメートル以内、幅七十五センチメートル以内、奥行き四十五センチメートル以内とする。

三 拝石は、高さ九センチメートル以内、幅六十センチメートル以内、奥行き四十センチメートル以内とする。

四 花立て及び線香立ては、地上又は拝石の上に設けるものとし、高さは墓碑の高さの、幅及び奥行きは拝石の幅及び奥行きの範囲内とする。

(平七規則九一・平二六規則四八・一部改正)

(小型芝生埋蔵施設の設備制限)

第二十条の二 小型芝生埋蔵施設の使用者は、当該施設に囲障その他の設備(墓碑、台石及び花立てを除く。)を設け、又は当該施設に附属するカロートその他の設備の形状を変更してはならない。

2 小型芝生埋蔵施設の使用者は、当該施設に墓碑、台石又は花立てを設けるときは、次に定めるところによらなければならない。

一 墓碑は、高さ二十八センチメートル以内、幅四十一センチメートル以内、奥行き三十一センチメートル以内とする。

二 台石は、高さ十三センチメートル、幅五十一センチメートル、奥行き四十一センチメートルとする。

三 花立ては、地上又は台石の上に設けるものとし、高さは墓碑の高さの、幅及び奥行きは台石の幅及び奥行きの範囲内とする。ただし、地上に設ける場合にあっては、奥行きはカロートのふた石の端から十八センチメートルの範囲内とする。

(平二六規則四八・追加)

(立体埋蔵施設の埋蔵制限等)

第二十一条 立体埋蔵施設には、遺骨を三体まで埋蔵することができる。ただし、条例第二十条第一項の規定による埋蔵施設の変更により立体埋蔵施設の使用者となった者が埋蔵することができる遺骨については、知事が別に定めるところによる。

2 立体埋蔵施設の使用者は、当該施設に備え付けた名板に刻字をすることができる。

(平一七規則六七・追加、令五規則二三・一部改正)

(壁型埋蔵施設の設備制限)

第二十一条の二 壁型埋蔵施設の使用者は、当該施設に囲障その他の設備を設け、又は当該施設に附属する墓碑、カロート、台石その他の設備の形状を変更してはならない。ただし、台石若しくはカロートのふた石の上に花立て若しくは線香立てを設けるとき、又は墓碑の名板を設けるときは、この限りでない。

2 壁型埋蔵施設の使用者は、当該施設に前項ただし書に規定する設備を設けるときは、次に定めるところによらなければならない。

一 台石又はカロートのふた石の上に設ける花立て又は線香立ては、高さが台石から墓碑までの高さの三分の一以内で、かつ、幅及び奥行きがそれぞれ台石の幅及び奥行きの範囲内のものとする。

二 墓碑に固定する名板は、縦二十センチメートル以内、横三十五センチメートル以内、厚さ三センチメートル以内の腐朽、腐食及び破損のしにくい材質のものとする。

(平七規則九一・一部改正、平一七規則六七・旧第二十一条繰下)

(遺骨の容器の制限)

第二十二条 立体埋蔵施設若しくは合葬埋蔵施設に埋蔵し、又は収蔵施設に収蔵する遺骨の容器は、幅、奥行き、高さとも三十センチメートル以内のものとしなければならない。

2 霊園の管理を分掌する事務所の長(指定管理者(条例第二十八条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が当該霊園の管理を分掌させる事務所の長を含む。以下「管理者」という。)は、前項の規定にかかわらず、埋蔵し、又は収蔵しようとする遺骨の容器が埋蔵又は収蔵に支障があると認めたときは、その遺骨の埋蔵又は収蔵を拒むことができる。

(平一〇規則一二七・平一七規則六七・一部改正)

(埋蔵等の手続)

第二十三条 埋蔵施設又は収蔵施設の使用者は、遺骨を埋蔵し、収蔵し、又は改葬するときは、管理者に火葬許可証又は改葬許可証を提出しなければならない。

2 埋蔵施設又は長期収蔵施設若しくは短期収蔵施設の使用者のうち、親族でない者の遺骨を埋蔵し、収蔵し、又は改葬しようとする者は、前項の許可証に死亡者の祭祀を主宰する者であることを疎明する書類を添付しなければならない。

(遺骨の引取り)

第二十四条 収蔵施設の使用者は、使用期間満了後一月以内に管理者に申し出て、使用許可証と引換えに、収蔵されている遺骨を引き取らなければならない。

2 収蔵施設の使用者であった者が、前項の期間内に当該遺骨を引き取らないときは、知事は、これを所定の場所に移し、保管する。

4 第二項の規定により遺骨を保管する期間は、収蔵施設の使用期間満了後一月を経過した日から三年までとし、その期間を経過した後は知事が別に定める場所に改葬する。

(平七規則九一・一部改正)

第三章 土地の使用

(使用の申請)

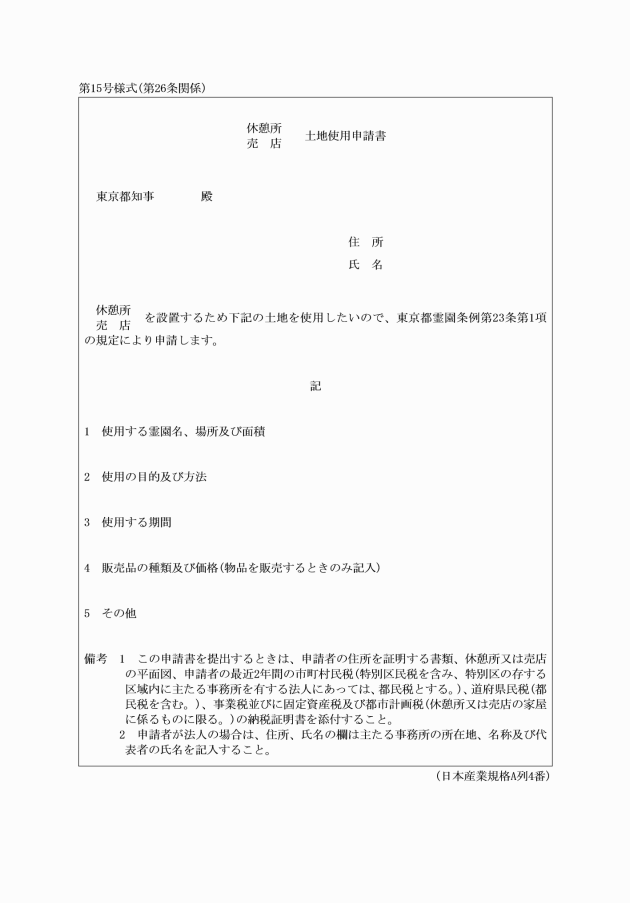

第二十六条 条例第二十三条第一項の規定により、休憩所又は売店を設けるため土地を使用しようとする者は、休憩所・売店土地使用申請書(別記第十五号様式)に、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

一 申請者の住所を証明する書類(法人にあっては定款又は寄付行為及び登記事項証明書)

二 設置する休憩所又は売店の平面図

三 申請者が最近二年間に支払った市町村民税(特別区民税を含み、特別区の存する区域内に主たる事務所を有する法人にあっては、都民税とする。)、道府県民税(都民税を含む。)、事業税並びに固定資産税及び都市計画税(休憩所又は売店の家屋に係るものに限る。)の納税証明書

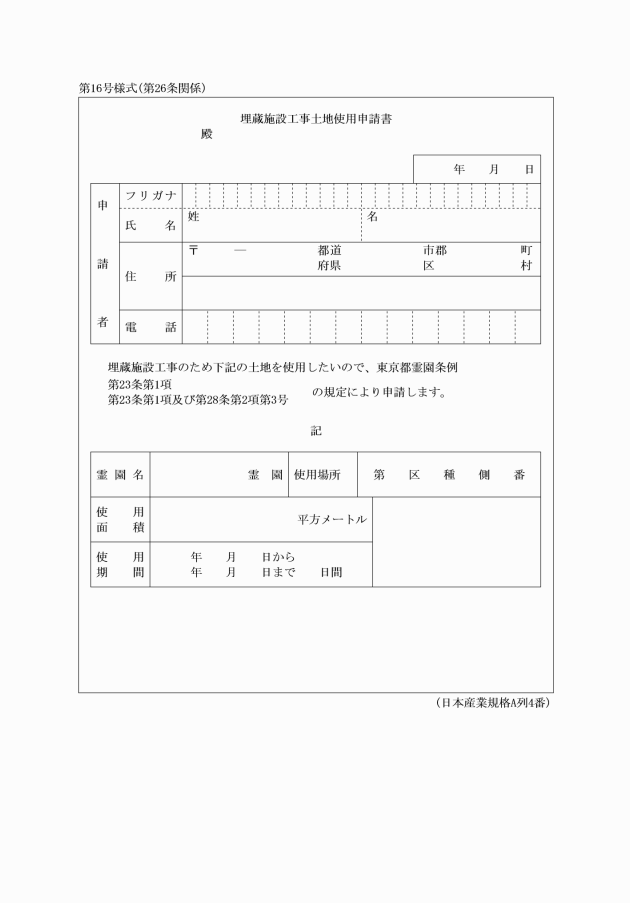

2 条例第二十三条第一項の規定により、埋蔵施設の工事を行うため、土地の使用の許可を受けようとする者は、埋蔵施設工事土地使用申請書(別記第十六号様式)を知事に提出しなければならない。

(平一七規則六七・平二六規則四八・一部改正)

(使用許可の期間)

第二十七条 条例第二十三条第二項の規則で定める期間は、休憩所を設けるための土地の使用にあっては十年以内、売店を設けるため又は埋蔵施設の工事を行うための土地の使用にあっては一月以内とする。

(使用許可書等)

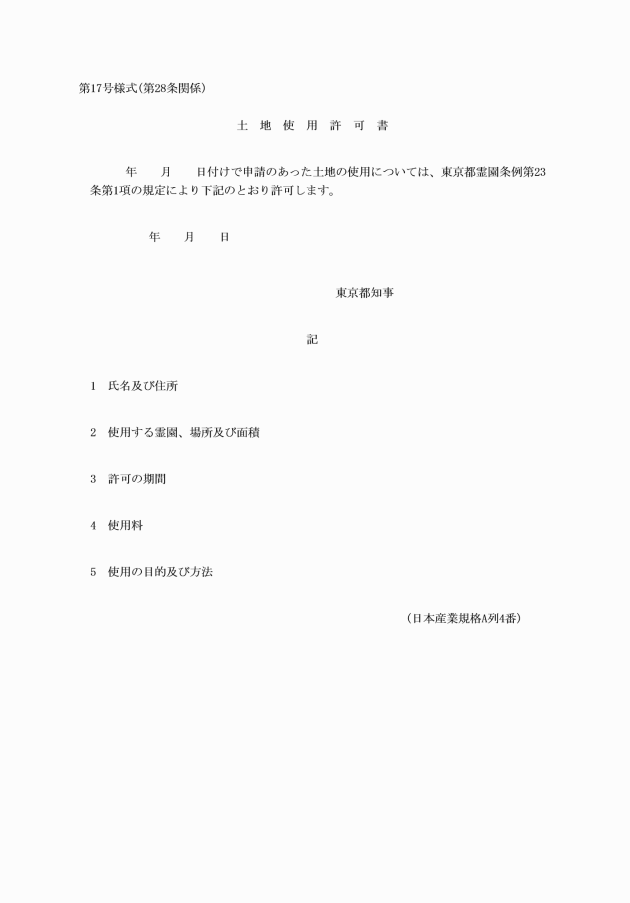

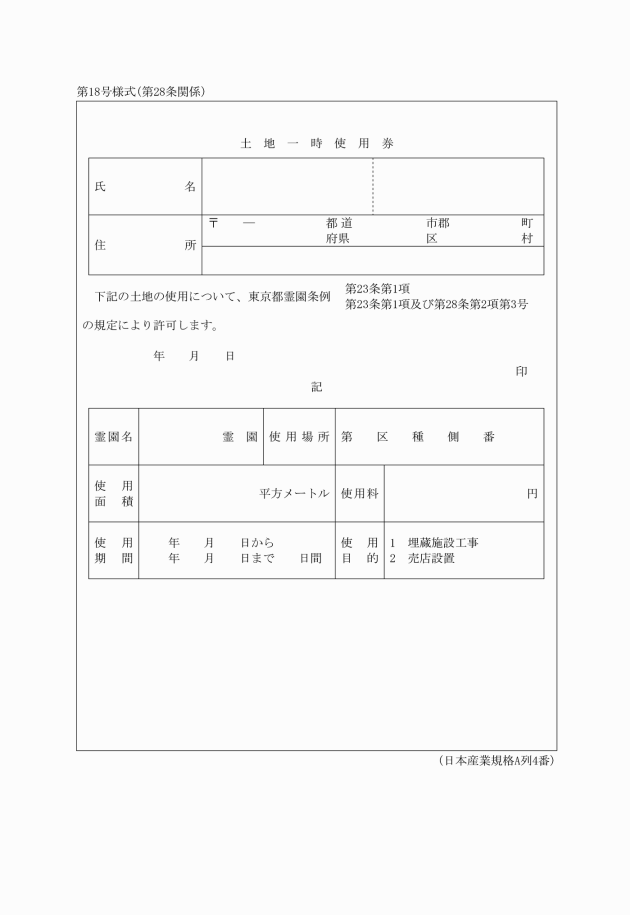

第二十八条 知事は、条例第二十三条第一項の規定により、休憩所の土地の使用を許可したときは土地使用許可書(別記第十七号様式)を、売店を設けるため又は埋蔵施設の工事を行うための土地の使用を許可したときは土地一時使用券(別記第十八号様式)を交付する。

(休憩所の改造等)

第二十九条 休憩所の土地の使用者が、休憩所の建物を改造し、若しくは模様替えをするとき、又は建物以外の工作物を設置し、若しくは改造しようとするときは、知事に設計図を提出し、その承認を受けなければならない。

(住所等の変更)

第三十条 条例第二十三条第一項の許可を受けた使用者が、住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称又は代表者氏名)を変更したときは、知事に届け出なければならない。

(土地の使用料の徴収方法)

第三十一条 条例第二十四条第一項の規則で定める額は、別表第三のとおりとする。

2 前項の使用料の徴収方法は、次に定めるとおりとする。

一 土地の使用の許可の期間が三月を超えない場合は、当該許可の際に徴収する。

二 土地の使用の許可の期間が三月を超える場合は、四月から翌年の三月までの一年を三月ごとに四期に分け、各期の初めの月に一期分の使用料を納入通知書により徴収する。ただし、期の途中から許可した場合その他これにより難い場合は、随時に徴収する。

(平七規則九一・一部改正)

第四章 雑則

(平一七規則六七・追加)

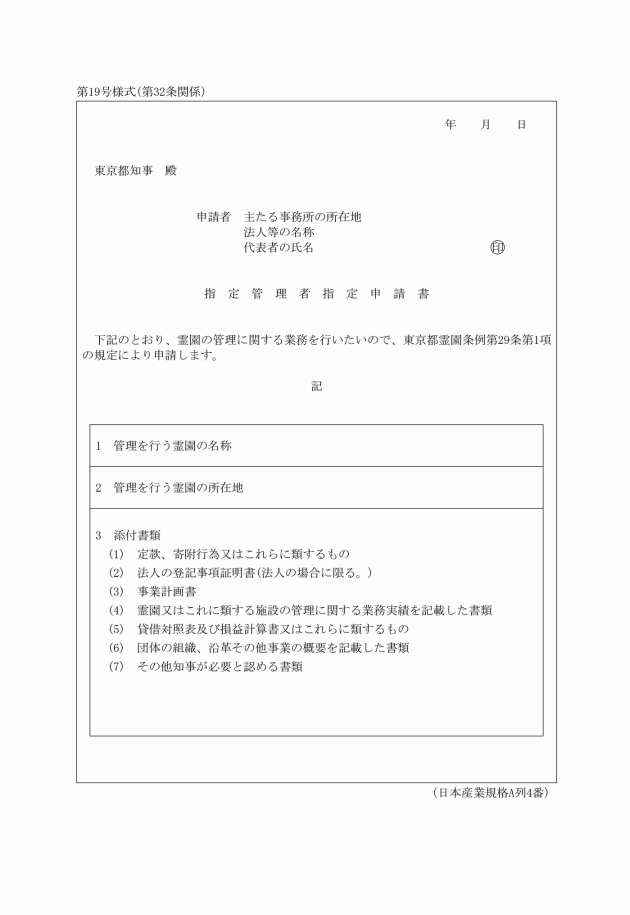

(指定管理者の申請)

第三十二条 条例第二十九条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第十九号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

三 事業計画書

四 霊園又はこれに類する施設の管理に関する業務実績を記載した書類

五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一七規則六七・追加)

(指定管理者の指定の基準)

第三十三条 条例第二十九条第二項第五号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

一 霊園の維持の技術に係る指導育成体制が整備されていること。

二 霊園又はこれに類する施設における良好な管理業務の実績を有すること。

三 前二号に掲げるもののほか、霊園の適正な管理運営を行うために知事が定める基準

(平一七規則六七・追加)

(平一七規則六七・追加)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成五年七月十五日から施行する。

(東京都霊園附属設備条例施行規則の廃止)

2 東京都霊園附属設備条例施行規則(昭和二十一年東京都規則第四十九号。以下「附属設備規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京都霊園条例施行規則(昭和二十七年東京都規則第八十七号。以下「旧規則」という。)及び附属設備規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則中にこれに相当する規定があるときは、この規則の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際、旧規則及び附属設備規則の規定による許可証等で現に効力を有するものは、この規則に相当する規定による許可証等とみなす。

5 この規則の施行の際、条例附則第四項の規定により一時収蔵施設の使用の許可を受けているとみなされる附属設備規則第十条第一項に規定する遺骨保管のための納骨堂で、同項の規定により一年を超える期間の使用の許可を受けているものの使用期間は、従前の使用期間の残存期間とする。

6 条例附則第四項の規定により一時収蔵施設の使用の許可を受けているとみなされる附属設備規則第十条第一項に規定する遺骨保管のための納骨堂の使用期間の満了後引き続き当該施設を使用する旨の申出があったときの改正後の東京都霊園条例施行規則第十六条第一項の規定の適用については、同項中「四回」とあるのは、既に当該施設を使用している期間が五年以上のときにあっては「二回」とし、三年以上五年未満のときにあっては「三回」とする。

7 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成七年規則第九一号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都霊園条例施行規則の様式(この規則により改正されたものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成八年規則第一〇四号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年規則第一二七号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都霊園条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一〇年規則第二六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年規則第二七五号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間は、この規則による改正後の東京都霊園条例施行規則別表第二中「三千六十円」とあるのは「千七百五十円」と、「九千九百二十円」とあるのは「九千円」と、「七千九百三十円」とあるのは「七千二百円」と、「五千九百五十円」とあるのは「五千四百円」とする。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都霊園条例施行規則別記第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一一年規則第三四号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一四年規則第五九号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都霊園条例施行規則別記第一号様式の二及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一五年規則第六一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一六年規則第九五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一七年規則第六七号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二十二条第二項の改正規定、第三章の次に一章を加える改正規定、別記第四号様式、第七号様式、第十六号様式及び第十八号様式の改正規定並びに第十八号様式の次に一様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に東京都霊園条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第九十四号。以下「改正条例」という。)による改正前の東京都霊園条例(平成五年東京都条例第二十二号)第二十八条の規定により管理を委託している霊園については、この規則による改正前の東京都霊園条例施行規則第二十二条第二項並びに別記第四号様式、第七号様式、第十六号様式及び第十八号様式の規定は、平成十八年九月一日(同日前に改正条例による改正後の東京都霊園条例第二十九条第二項の規定により当該霊園の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

附則(平成一八年規則第八五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年規則第二〇号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年規則第五二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二一年規則第六九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二二年規則第五〇号)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都霊園条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

附則(平成二三年規則第七七号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二四年規則第三八号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都霊園条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二五年規則第四四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二六年規則第四八号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都霊園条例施行規則別記第一号様式の二、第五号様式から第五号様式の五まで、第六号様式、第八号様式、第九号様式、第十一号様式、第十二号様式、第十四号様式及び第十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二六年規則第一三六号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

附則(平成二七年規則第一一八号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都霊園条例施行規則別記第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二八年規則第一三三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年規則第三八号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年規則第一四一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都霊園条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成三一年規則第三九号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和元年規則第三四号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和二年規則第四九号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都霊園条例施行規則別記第五号様式の四及び第五号様式の五による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和二年規則第二二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都霊園条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和三年規則第九二号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都霊園条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

附則(令和四年規則第四七号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和五年規則第二三号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都霊園条例施行規則別記第四号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和六年規則第七五号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和七年規則第五六号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

別表第一(第十一条関係)

(平七規則九一・平八規則一〇四・平一〇規則一二七・平一〇規則二七五・平一四規則五九・平一五規則六一・平一六規則九五・平一七規則六七・平一八規則八五・平一九規則二〇・平二〇規則五二・平二一規則六九・平二二規則五〇・平二三規則七七・平二四規則三八・平二五規則四四・平二六規則四八・平二七規則一一八・平二八規則一三三・平三〇規則三八・平三一規則三九・令二規則四九・令三規則九二・令四規則四七・令五規則二三・令六規則七五・令七規則五六・一部改正)

種別 | 使用料 | |||||

単位 | 金額 | |||||

埋蔵施設 | 一般埋蔵施設 | 青山霊園 | 一平方メートルにつき | 二百九十七万円 | ||

谷中霊園 | 百七十六万一千円 | |||||

雑司ケ谷霊園 | 二百二万五千円 | |||||

染井霊園 | 百六十二万三千円 | |||||

多磨霊園 | 九十二万二千円 | |||||

八柱霊園 | 二十万五千円 | |||||

小平霊園 | 八十四万四千円 | |||||

芝生埋蔵施設(附属設備を含む。) | 多磨霊園 | 一平方メートルにつき | 九十五万三千円 | |||

八柱霊園 | 二十三万六千円 | |||||

小平霊園 | 八十七万六千円 | |||||

八王子霊園 | 三十二万二千円 | |||||

小型芝生埋蔵施設(附属設備を含む。) | 小平霊園 | 一平方メートルにつき | 八十九万九千円 | |||

壁型埋蔵施設(附属設備を含む。) | 多磨霊園 | 一箇所につき | 百六十八万三千円 | |||

八柱霊園 | 六十万八千円 | |||||

小平霊園 | 百五十六万七千円 | |||||

立体埋蔵施設 | 青山霊園 | 第一区 | 一箇所につき(三体まで) | 八十九万五千円 | ||

第二区 | 八十八万七千円 | |||||

第三区 | 六十九万九千円 | |||||

第四区 | 六十四万三千円 | |||||

第五区 | 五十万九千円 | |||||

谷中霊園 | 第一区 | 三十四万四千円 | ||||

第二区 | 三十四万八千円 | |||||

第三区 | 三十五万九千円 | |||||

第四区 | 四十二万円 | |||||

第五区 | 五十一万六千円 | |||||

染井霊園 | 第一区 | 五十九万七千円 | ||||

第二区 | 百五十五万二千円 | |||||

第三区 | 百五十五万二千円 | |||||

合葬埋蔵施設 | 多磨霊園 | 一定期間後共同埋蔵施設 | 一体につき | 六万円 | ||

直接共同埋蔵施設 | 三万七千円 | |||||

八柱霊園 | 一定期間後共同埋蔵施設 | 十一万七千円 | ||||

直接共同埋蔵施設 | 四万七千円 | |||||

小平霊園 | 一号基 | 六万一千円 | ||||

二号基(一定期間後共同埋蔵施設) | 八万一千円 | |||||

二号基(直接共同埋蔵施設) | 五万三千円 | |||||

樹林型合葬埋蔵施設 | 雑司ケ谷霊園 | 遺骨 | 一体につき | 十万六千円 | ||

粉状遺骨 | 三万五千円 | |||||

多磨霊園 | 一号基(遺骨) | 八万三千円 | ||||

一号基(粉状遺骨) | 二万七千円 | |||||

二号基(遺骨) | 八万一千円 | |||||

二号基(粉状遺骨) | 二万七千円 | |||||

三号基(遺骨) | 九万一千円 | |||||

三号基(粉状遺骨) | 三万円 | |||||

小平霊園 | 遺骨 | 十二万六千円 | ||||

粉状遺骨 | 四万二千円 | |||||

樹木型合葬埋蔵施設 | 小平霊園 | 一体につき | 十八万七千円 | |||

収蔵施設 | 長期収蔵施設 | 第一種(六体用) | 一箇所、三十年につき | 二十万一千円 | ||

第二種(四体用) | 一箇所、三十年につき | 十六万一千円 | ||||

第三種(二体用) | 一箇所、三十年につき | 十二万一千円 | ||||

短期収蔵施設 | 第一種(一段式) | 一箇所、五年につき | 十六万一千円 | |||

第二種(一段式) | 一箇所、五年につき | 十二万一千円 | ||||

第三種(一段式) | 一箇所、五年につき | 七万八千円 | ||||

第四種(三段式) | 上段 | 一箇所、五年につき | 二万二千円 | |||

中段 | 二万七千円 | |||||

下段 | 二万四千円 | |||||

第五種(四段式) | 上段の上 | 一箇所、五年につき | 一万円 | |||

上段の下 | 一万円 | |||||

中段 | 二万八千円 | |||||

下段 | 二万五千円 | |||||

第六種(六段式) | 上段の上 | 一箇所、五年につき | 一万円 | |||

上段の下 | 一万円 | |||||

中段の上 | 一万二千円 | |||||

中段の下 | 一万二千円 | |||||

下段の上 | 一万一千円 | |||||

下段の下 | 一万一千円 | |||||

一時収蔵施設 | 一箇所、一年につき | 千三百円 | ||||

式場(附属施設を含む。) | 一回(二時間以内) | 六千六百円 | ||||

別表第二(第十二条関係)

(平七規則九一・平八規則一〇四・平一〇規則二七五・平一四規則五九・平一六規則九五・平一八規則八五・平二〇規則五二・平二二規則五〇・平二四規則三八・平二六規則四八・平二八規則一三三・平三〇規則三八・令二規則四九・令四規則四七・令六規則七五・一部改正)

種別 | 管理料 | ||

単位 | 金額 | ||

埋蔵施設 | 一般埋蔵施設 | 一平方メートル、一年につき | 七百五十円 |

芝生埋蔵施設及び小型芝生埋蔵施設(附属設備を含む。) | 一平方メートル、一年につき | 九百三十円 | |

壁型埋蔵施設(附属設備を含む。) | 一箇所、一年につき | 二千九百二十円 | |

長期収蔵施設 | 第一種(六体用) | 一箇所、一年につき | 五千二十円 |

第二種(四体用) | 一箇所、一年につき | 四千二十円 | |

第三種(二体用) | 一箇所、一年につき | 三千十円 | |

備考

面積に一平方メートル未満の端数があるときは、一平方メートルに切り上げる。

別表第三(第三十一条関係)

(平七規則九一・平一〇規則二七五・平一四規則五九・平一六規則九五・平一八規則八五・平二〇規則五二・平二四規則三八・平二六規則四八・平二八規則一三三・令二規則四九・令四規則四七・令六規則七五・一部改正)

種別 | 使用料 | |||

単位 | 金額 | |||

土地の使用 | 休憩所 | 青山霊園 | 一平方メートル、一月につき | 二千五百三十七円 |

谷中霊園 | 一平方メートル、一月につき | 千三十円 | ||

雑司ケ谷霊園 | 一平方メートル、一月につき | 八百四十七円 | ||

染井霊園 | 一平方メートル、一月につき | 九百三十七円 | ||

埋蔵施設の工事、売店等 | 一平方メートル、一月につき | 五百三十円 | ||

備考

面積に一平方メートル未満の端数があるときは、一平方メートルに切り上げる。

別記

(平24規則38・全改、平30規則141・令元規則34・一部改正)

(平24規則38・全改、平26規則48・平30規則141・令元規則34・一部改正)

(平24規則38・全改、平30規則141・令元規則34・一部改正)

(平24規則38・全改、令元規則34・令2規則222・一部改正)

(平24規則38・全改、令元規則34・令2規則222・一部改正)

(平24規則38・全改、平30規則141・令元規則34・令5規則23・一部改正)

(平24規則38・全改、平26規則48・令元規則34・令3規則92・一部改正)

(平24規則38・全改、平26規則48・令元規則34・令3規則92・一部改正)

(平24規則38・全改、平26規則48・令元規則34・令3規則92・一部改正)

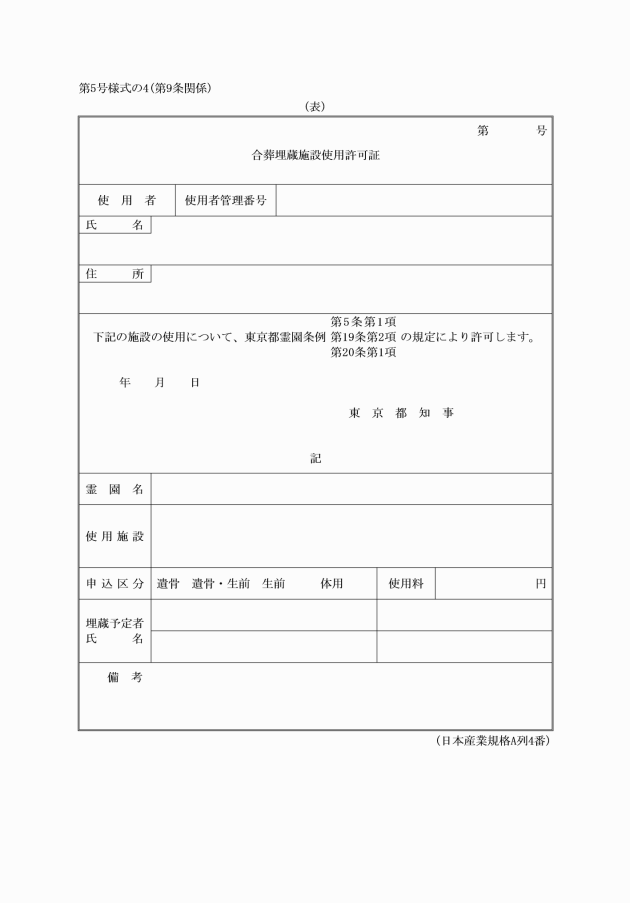

(平24規則38・全改、平26規則48・令元規則34・令2規則49・令3規則92・一部改正)

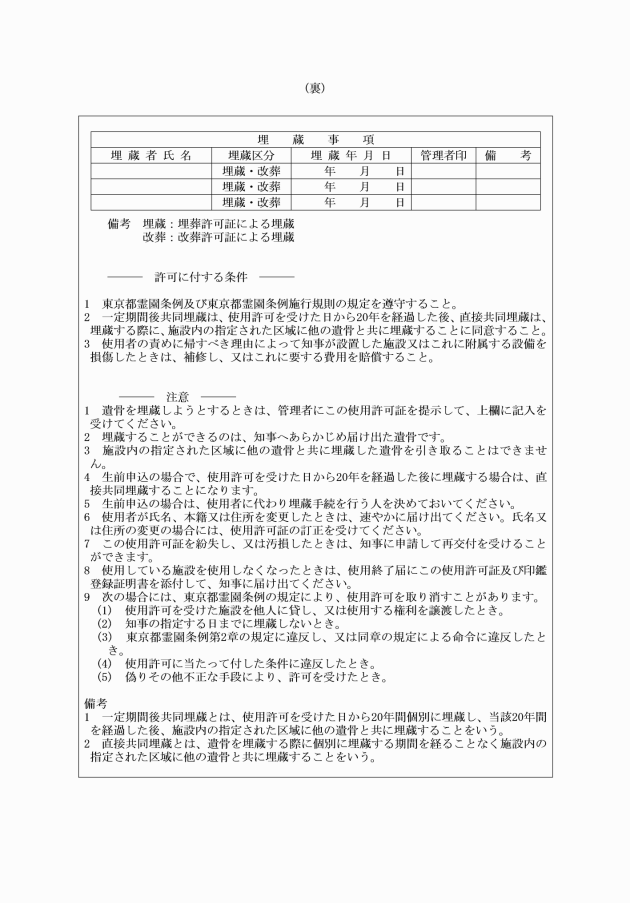

(令2規則49・追加、令3規則92・一部改正)

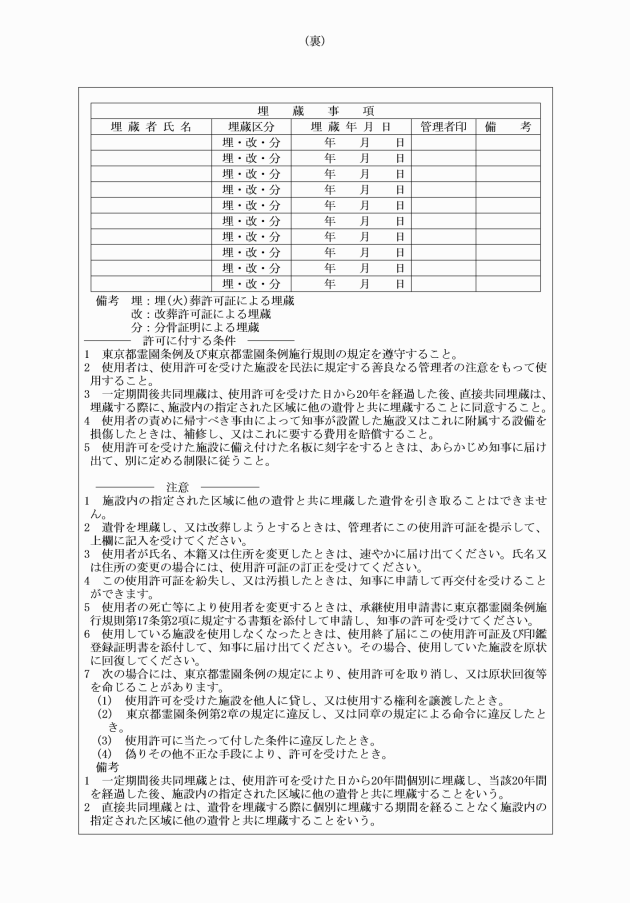

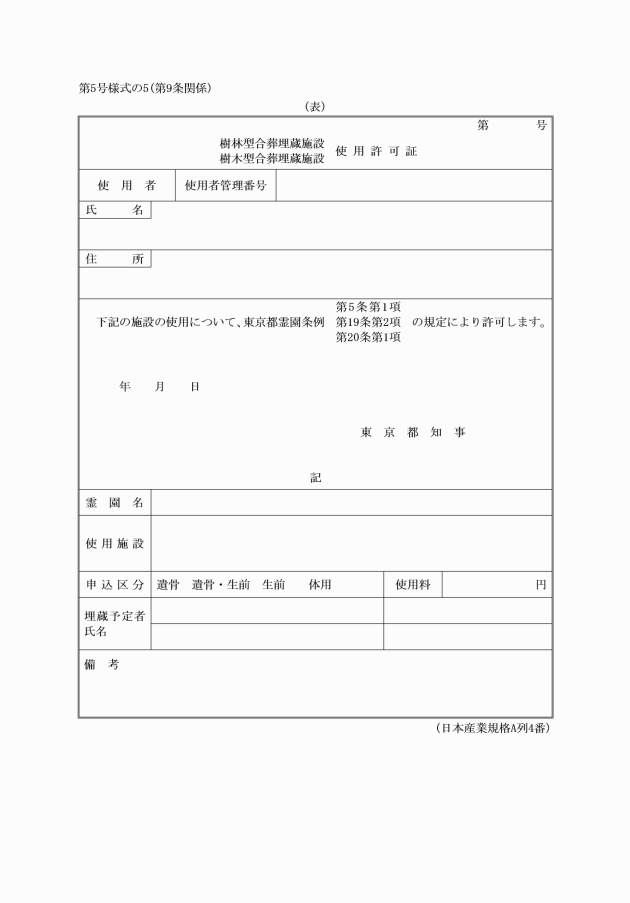

(平24規則38・全改、平26規則48・令元規則34・一部改正、令2規則49・旧第5号様式の5繰下・一部改正、令3規則92・一部改正)

(平27規則118・全改、令元規則34・令2規則222・令3規則92・一部改正)

(平24規則38・全改、令元規則34・一部改正)

(平24規則38・全改、平26規則48・平30規則141・令元規則34・一部改正)

(平24規則38・全改、平26規則48・平30規則141・令元規則34・令2規則222・一部改正)

(平24規則38・全改、平30規則141・令元規則34・令2規則222・一部改正)

(平24規則38・全改、平26規則48・令元規則34・一部改正)

(平24規則38・全改、平26規則48・令元規則34・一部改正)

(平24規則38・全改、平30規則141・令元規則34・一部改正)

(平17規則67・全改、平26規則48・令元規則34・令2規則222・一部改正)

(平26規則48・全改、令元規則34・令2規則222・一部改正)

(平24規則38・全改、令元規則34・令2規則222・一部改正)

(平7規則91・令元規則34・令3規則92・一部改正)

(平24規則38・全改、令元規則34・一部改正)

(平17規則67・追加、令元規則34・一部改正)