○東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則

平成一六年三月三一日

規則第九八号

東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則を公布する。

東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則

東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則(昭和六十一年東京都規則第九十六号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 優良図書類等の推奨及び表彰手続(第二条―第十四条)

第三章 不健全な図書類等の販売等の規制(第十五条―第三十条の二)

第三章の二 携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置(第三十条の三―第三十条の八)

第四章 東京都青少年健全育成審議会(第三十一条)

第五章 雑則(第三十二条)

附則

第一章 総則

一 関係局等の長 政策企画局長、総務局長、生活文化局長、福祉局長、産業労働局長、建設局長、港湾局長、子供政策連携室長、都民安全総合対策本部長、スポーツ推進本部長、教育長、警視総監及び消防総監をいう。

二 表彰候補者 東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百八十一号。以下「条例」という。)第六条各号のいずれかに該当すると認められるものをいう。

三 被表彰者 表彰を受けるべきものをいう。

(平一七規則一四九・平一九規則四九・平二二規則一四五・平二五規則一四五・平二六規則一一四・平三一規則五九・令四規則九二・令四規則一八一・令五規則四八・令七規則七九・一部改正)

第二章 優良図書類等の推奨及び表彰手続

一 青少年の社会に対する良識と倫理観を育てるものであること。

二 青少年が知識を身につけ、教養を深めていくことに役立つものであること。

三 青少年の人を慈しみ、大切にする心を育てるものであること。

四 青少年の美しいものに対する感性を磨き、育てるものであること。

五 青少年の思考力、批判力又は観察力を養うものであること。

六 前各号に掲げるもののほか、青少年の健全な心身の成長に資するものであること。

(携帯電話端末等の推奨の基準)

第二条の二 条例第五条の二第一項の東京都規則で定める基準は、次に掲げる要件を全て満たすものであることとする。

一 次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める要件を全て満たし、青少年の利用に関して青少年の健全な育成に配慮していると認められる携帯電話端末又はPHS端末(これらの端末において利用可能な特定の機能があらかじめ付加された状態のものを含む。以下同じ。)であること。

イ 青少年が専ら保護者等(保護者(条例第四条の二第一項に規定する保護者をいう。以下同じ。)及び青少年の育成に関わる者をいう。以下同じ。)との連絡のために携帯電話端末又はPHS端末を利用する時期(おおむね小学生程度)

(1) 青少年が携帯電話端末又はPHS端末を利用して保護者の望まない相手と連絡を取ることを防止できること。

(2) 青少年による携帯電話端末又はPHS端末での連絡を取るための利用において、青少年の家庭の状況に応じてその利用を最小限にとどめられること。

(3) 青少年が携帯電話端末又はPHS端末を利用してウェブサイトを利用することができないこと。

(4) 連絡を取るための機能以外の機能がないこと又は青少年の家庭の状況に応じて青少年の健全な育成を図る観点から必要が認められない機能を保護者が適切に制限できること。

(5) 保護者等による保護又は監護を可能とする機能があること。

ロ 青少年がインターネットの利用について学習している時期(おおむね中学生以上)

(1) 青少年が携帯電話端末又はPHS端末を利用して青少年に有害な影響を及ぼすおそれのある相手と連絡を取ることを防止できること。

(2) 青少年の家庭の状況に応じて青少年による携帯電話端末又はPHS端末の深夜の利用を適切に制限できるとともに、青少年の生活習慣を乱すような携帯電話端末又はPHS端末の利用及び依存的な利用を抑止できること。

(3) 保護者が、利用者である青少年のプライバシーに配慮しつつ、必要に応じて青少年の携帯電話端末又はPHS端末の利用状況を適切に把握することができること。

(4) 青少年有害情報(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第二条第三項に規定する青少年有害情報をいう。以下同じ。)の閲覧を制限するために、青少年が、携帯電話端末又はPHS端末のインターネットを利用して、青少年有害情報フィルタリングサービス(同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)を利用できること。

(5) 連絡を取るための機能若しくはウェブサイトを利用するための機能以外の機能がないこと又は青少年の家庭の状況に応じて青少年の健全な育成を図る観点から必要が認められない機能を保護者が適切に制限できること。

二 前号に掲げる要件に該当する機能が一括して提供されていること又は当該機能を保護者が容易に設定できるようにされていること。

三 第一号に掲げる要件に該当する機能を確保するため、その機能を設定し、又は変更する場合には、必ず保護者が関与する仕組みが確保されていること。

2 条例第五条の二第二項の東京都規則で定める基準は、次に掲げる要件を全て満たすものであることとする。

一 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。

イ インターネット上で青少年が当該青少年に係る児童ポルノ等(条例第十八条の七第一号に規定する児童ポルノ等をいう。)の提供を求められた場合に、青少年の未成熟な判断能力を補う、又は保護者等による保護若しくは監護を可能とするなど、青少年による児童ポルノ等の作成又は提供の防止に資するものであること。

ロ インターネット上で青少年が自殺若しくは刑罰法規に触れる行為の実行を勧められ、又はそそのかされた場合に、青少年の未成熟な判断能力を補う、又は保護者等による保護若しくは監護を可能とするなど、青少年の自殺又は犯罪の防止に資するものであること。

ハ インターネット上で青少年がいじめを受けた場合に、青少年の未成熟な判断能力を補う、又は保護者等による保護若しくは監護を可能とするなど、いじめの防止に資するものであること。

二 青少年のプライバシーに配慮されているものであること。

三 サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に配慮されているものであること。

四 青少年に広く利用されるように配慮されているものであること。

五 その他知事が必要と認める要件を備えていること。

(平二三規則九六・追加、平二七規則一四六・平三〇規則二・平三〇規則八三・一部改正)

(検討委員会の設置)

第二条の三 条例第五条の二第三項の規定により意見を聴取するために、東京都推奨携帯電話端末等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(平二三規則九六・追加、平三〇規則二・一部改正)

(検討委員会の構成)

第二条の四 検討委員会は、次に掲げる者につき、都民安全総合対策本部長が任命又は委嘱する委員十六人以内をもって構成する。

一 業界に関係を有する者 三人以内

二 青少年の保護者 三人以内

三 教育関係者 三人以内

四 学識経験を有する者 三人以内

五 関係行政機関の職員 二人以内

六 東京都の職員 二人以内

(平二三規則九六・追加、平三一規則五九・令四規則九二・令七規則七九・一部改正)

(平二三規則九六・追加)

(検討委員会の庶務)

第二条の六 検討委員会の庶務は、都民安全総合対策本部総合推進部都民安全課において処理する。

(平二三規則九六・追加、平三一規則五九・令四規則九二・令七規則七九・一部改正)

(平一七規則一四九・平三一規則五九・令四規則九二・令七規則七九・一部改正)

(提出書類)

第四条 前条の規定による推薦又は内申をする場合は、表彰候補者に係る次に掲げる書類を提出するものとする。

一 推薦調書

二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(欠格条項)

第六条 次の各号のいずれかに該当するものは、表彰を受けることができない。

一 条例又は東京都表彰規則(昭和四十七年東京都規則第百七十四号)の規定により、既に表彰を受けているもの

二 表彰の対象となる行為を東京都の区域外で行ったもの。ただし、東京都の区域内に住所を有する者又は事務所を有する団体で条例第六条第二号の規定に係る行為を行ったものを除く。

三 刑事事件に関して現に起訴されている者又は刑に処せられた者。ただし、刑の消滅した者を除く。

四 前三号に掲げるもののほか、知事が表彰することが適当でないと認めるもの

一 東京都表彰規則により表彰されたものであるとき。

二 条例第六条第二号に係る表彰を受けたものであるとき。

(表彰の方法)

第八条 表彰は、表彰状を授与して行い、副賞を添えるものとする。

2 表彰を受けたものの氏名又は名称及び事績は、東京都公報に登載して公表する。

(表彰の時期等)

第九条 表彰は、毎年一回、知事が定める時期に行う。

(審査会の設置及び所掌事項)

第十条 表彰の適正を期するため、都民安全総合対策本部に青少年健全育成表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、表彰候補者について被表彰者としての適格性を審査する。

(平一七規則一四九・平三一規則五九・令四規則九二・令七規則七九・一部改正)

(審査会の構成)

第十一条 審査会は、次の職にある者をもって構成する。

一 都民安全総合対策本部長

二 政策企画局総務部長

三 都民安全総合対策本部総合推進部長

四 福祉局子供・子育て支援部長

五 産業労働局雇用就業部長

六 東京消防庁防災部長

2 知事は、前項に定める者のほか、次の職にある者を東京都教育委員会又は東京都公安委員会と協議の上、審査会に加えることができる。

一 教育庁地域教育支援部長

二 警視庁生活安全部少年育成課長

(平一七規則一四九・平一八規則九〇・平一九規則四九・平二〇規則一二一・平二六規則一一四・平二七規則一四・平三〇規則一一八・平三一規則五九・令四規則九二・令五規則四八・令七規則七九・一部改正)

(審査会の付議手続)

第十二条 審査会の議案は、都民安全総合対策本部総合推進部都民安全課長が作成の上、提出するものとする。

(平一七規則一四九・平一八規則九〇・平一九規則四九・平三一規則五九・令四規則九二・令七規則七九・一部改正)

(審査会の運営)

第十三条 審査会は、都民安全総合対策本部長が主宰する。ただし、持ち回りによって審査する場合は、この限りでない。

(平一七規則一四九・平三一規則五九・令四規則九二・令七規則七九・一部改正)

(審査会の庶務)

第十四条 審査会の庶務は、都民安全総合対策本部総合推進部都民安全課において処理する。

(平一七規則一四九・平一八規則九〇・平一九規則四九・平三一規則五九・令四規則九二・令七規則七九・一部改正)

第三章 不健全な図書類等の販売等の規制

(指定図書類、指定映画等の基準)

第十五条 条例第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。

イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。

ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。

ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。

二 甚だしく残虐性を助長するもの 次のいずれかに該当するものであること。

イ 暴力を不当に賛美するように表現しているものであること。

ロ 残虐な殺人、傷害、暴行、処刑等の場面又は殺傷による肉体的苦痛若しくは言語等による精神的苦痛を刺激的に描写し、又は表現しているものであること。

ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に残虐な行為を擬似的に体験させるものであること。

三 著しく自殺又は犯罪を誘発するもの 次のいずれかに該当するものであること。

イ 自殺又は刑罰法規に触れる行為を賛美し、又はこれらの行為の実行を勧め、若しくはそそのかすような表現をしたものであること。

ロ 自殺又は刑罰法規に触れる行為の手段を、模倣できるように詳細に、又は具体的に描写し、又は表現したものであること。

ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に刑罰法規に触れる行為を擬似的に体験させるものであること。

2 条例第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。

一 性交又は性交類似行為(以下「性交等」という。)のうち次に掲げる行為を、当該行為が社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該行為の場面を、みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する青少年の当該行為に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。

イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条から第百七十九条まで、第百八十一条又は第二百四十一条の規定の違反行為

ロ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条の規定の違反行為

ハ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条第一項第六号の規定に違反する行為

ニ 条例第十八条の六の規定に違反する行為

二 近親者間(民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百三十四条から第七百三十六条までの規定により、婚姻をすることができない者の間をいう。)における性交等を、当該性交等が社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該性交等の場面を、みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する青少年の当該性交等に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。

三 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に前二号に掲げる性交等に該当する行為を擬似的に体験させるものであること。

(平二二規則二〇〇・平二六規則一四九・平二九規則九七・一部改正)

(指定がん具類の基準)

第十六条 条例第八条第一項第三号の東京都規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。

一 弾丸、矢その他の物を発射するのに適し、又はその物自体が投げるのに適した構造を有するもので、物を発射し、又はそのものを投げることにより、人を殺傷するおそれが高いものであること。

二 火薬その他の爆発性の物質を内包する構造を有するもので人を殺傷するおそれが高いものであること。

三 特定がん具類のうち、性器を模した物で卑わいな感じを与える構造を有するもの又は性具若しくはこれと同様の機能を有するものであること。

(平二二規則二〇〇・一部改正)

(指定刃物の基準)

第十七条 条例第八条第一項第四号の東京都規則で定める基準は、容易に人を殺傷し得る機能を有するもので、かつ、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。

一 通常刃物のさや以外の用途に使用する物の形状をしたさやに刃体を収納する構造を有するものであること。

二 折りたたみ式ナイフのうち、刃体と柄との結合部の軸を中心として二つの柄が分かれて回転することにより、刃体が現れ、又は収納することができる構造を有するものであること。

三 刃体と柄が固定されたナイフのうち、鎬を境にその両側に刃が付いている構造を有するものであること。

(平二〇規則一八八・平二二規則二〇〇・一部改正)

一 ビニール袋等により指定図書類又は表示図書類(以下「指定図書類等」という。)全体の包装を行うこと。

二 伸縮しない材質のひもにより十字掛け又はたすき掛けを指定図書類等に行うこと。

三 前二号に掲げるもののほか、指定図書類等を容易に閲覧できない方法と知事が認める方法

一 営業の場所に、間仕切り、ついたてその他の方法により容易に見通すことのできない場所を設け、当該場所に指定図書類等を陳列すること。

二 指定図書類等を、他の図書類を陳列する陳列棚の外周から六十センチメートル以上離れた陳列棚に陳列すること。

三 陳列棚の指定図書類等を陳列しようとする各棚板の前面と直交する鉛直面上に、当該棚板の前面から十センチメートル以上張り出した仕切り板(透視できない材質及び構造のものとする。)を設け、指定図書類等を、仕切り板と仕切り板との間に陳列すること。

四 指定図書類等を、床面から百五十センチメートル以上の高さの位置に、背表紙のみが見えるようにしてまとめて陳列すること。

五 前各号に掲げるもののほか、指定図書類等が他の図書類と明確に区分されていると知事が認める方法

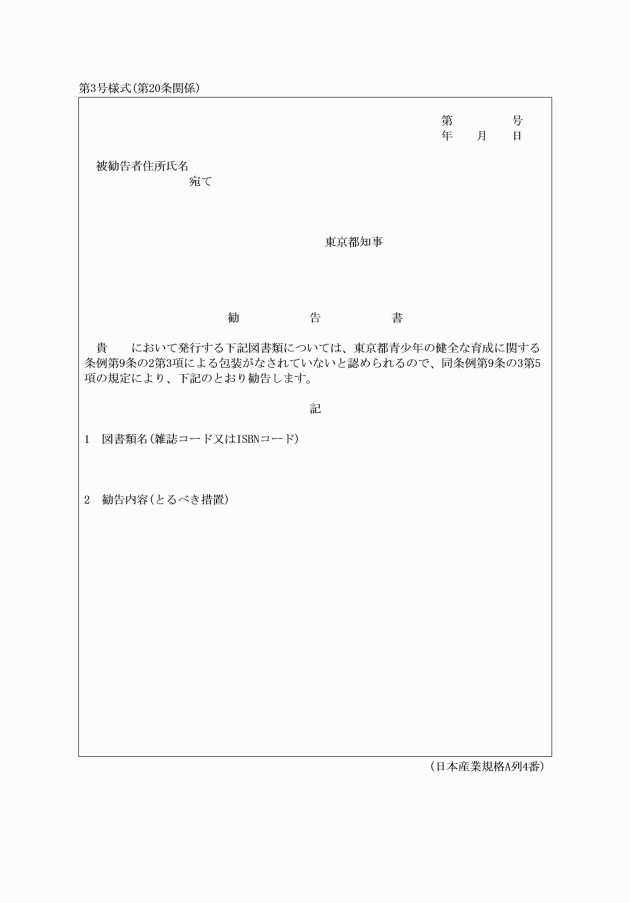

(表示図書類に係る勧告の方法)

第二十条 条例第九条の三第一項の規定による勧告は、勧告書(別記第一号様式)を交付して行うものとする。

2 条例第九条の三第二項の規定による勧告は、勧告書(別記第一号様式の二)を交付して行うものとする。

3 条例第九条の三第五項の規定による勧告は、勧告書(別記第二号様式及び第三号様式)を交付して行うものとする。

(平二二規則二〇〇・一部改正)

(図書類発行業者の公表)

第二十条の二 条例第九条の三第三項の規定による公表は、次に掲げる事項を広く都民に周知する方法により行うものとする。

一 図書類発行業者の氏名又は名称及び住所

二 勧告の内容

三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平二二規則二〇〇・追加)

(図書類発行業者の意見陳述の機会の付与)

第二十条の三 条例第九条の三第四項の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めた場合を除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。

2 知事は、条例第九条の三第二項の規定による勧告を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該勧告を受けた者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

一 公表しようとする内容

二 公表の根拠となる条例等の条項

三 公表の原因となる事実

四 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

3 前項の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、知事に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。

4 知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。

5 知事は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者又はその代理人の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。

6 代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出期限又は出頭すべき日時までに知事に提出しなければならない。

7 知事は、当事者又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は出頭すべき日時に口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第九条の三第三項の規定による公表をすることができる。

(平二二規則二〇〇・追加)

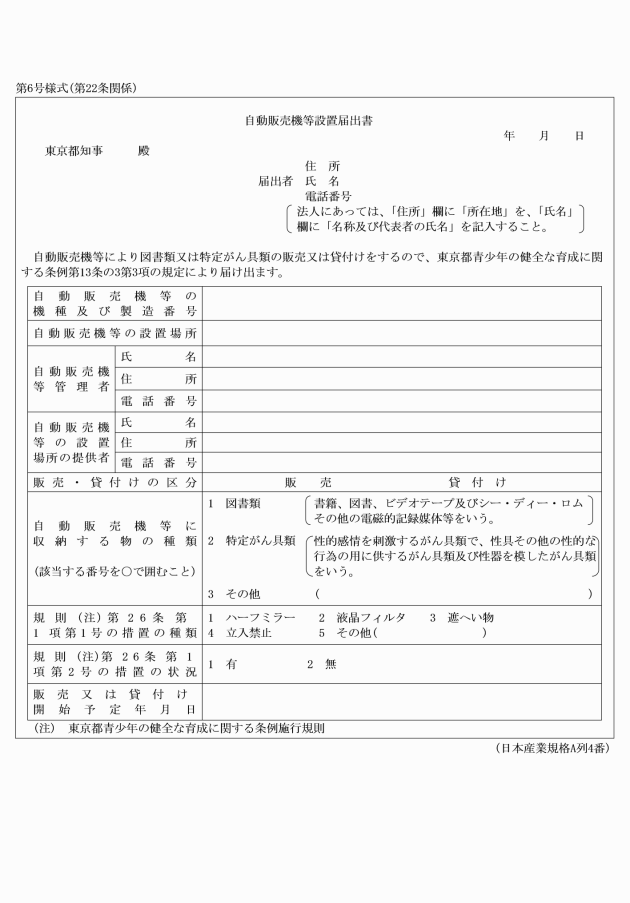

(自動販売機等の設置の届出)

第二十二条 条例第十三条の三第三項の規定による届出は、自動販売機等設置届出書(別記第六号様式)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

一 自動販売機等業者の住民票の写し(法人の場合にあっては、登記事項証明書)又はこれらに代わる書類

二 自動販売機等の設置場所の付近の見取図及び配置図

三 自動販売機等管理者の住民票の写し又はこれに代わる書類

2 条例第十三条の三第三項第五号の東京都規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 自動販売機等業者が法人の場合は、その代表者の氏名

二 自動販売機等の設置場所の提供者の氏名、住所及び電話番号

三 販売又は貸付けの区分

四 自動販売機等に収納する物の種類

五 第二十六条第一項第一号の措置の種類

六 第二十六条第一項第二号の措置の状況

七 販売又は貸付けを開始しようとする年月日

(平一七規則一四九・一部改正)

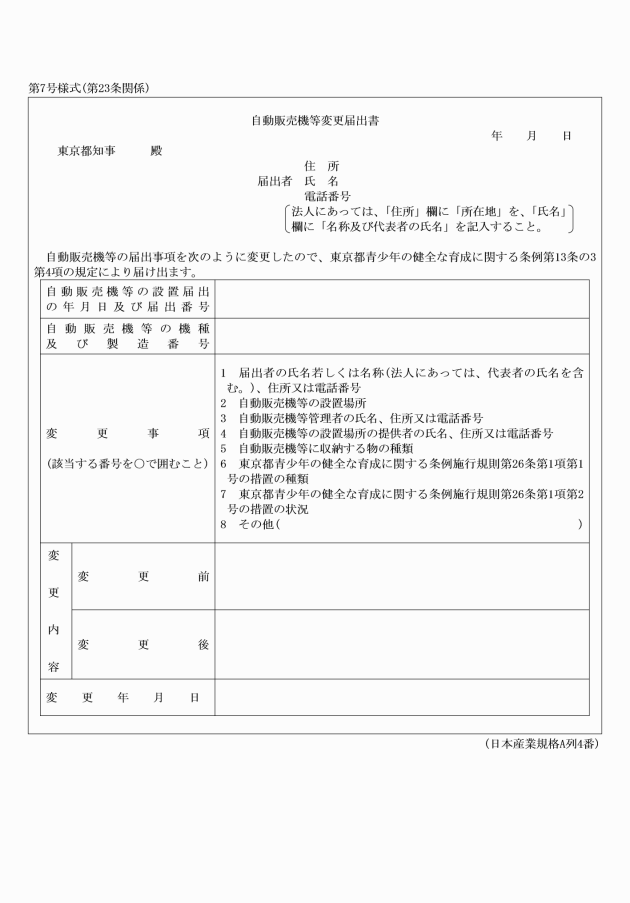

(自動販売機等の変更の届出)

第二十三条 条例第十三条の三第四項の規定による変更の届出は、自動販売機等変更届出書(別記第七号様式)に、前条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて行わなければならない。

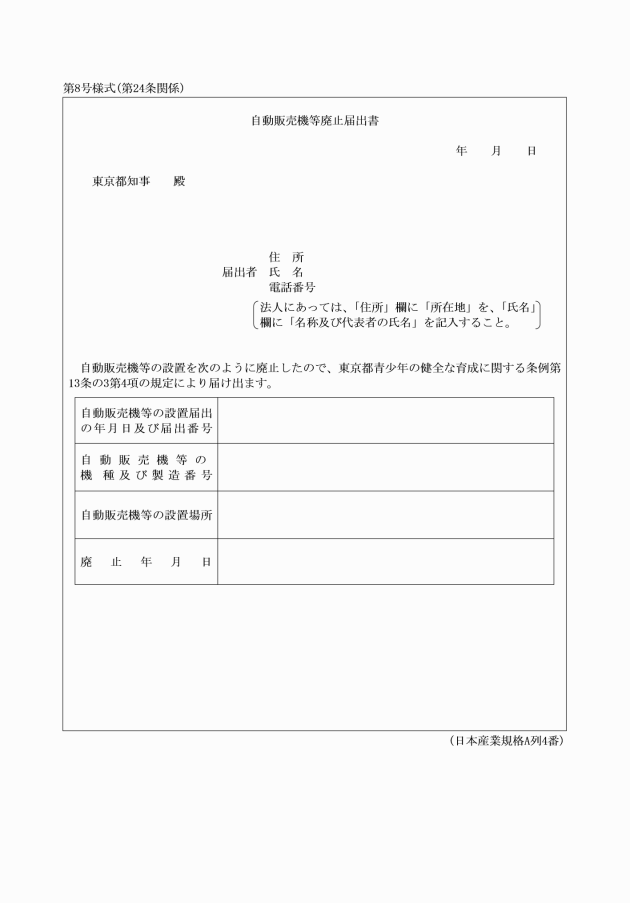

(自動販売機等の廃止の届出)

第二十四条 条例第十三条の三第四項の規定による廃止の届出は、自動販売機等廃止届出書(別記第八号様式)により行わなければならない。

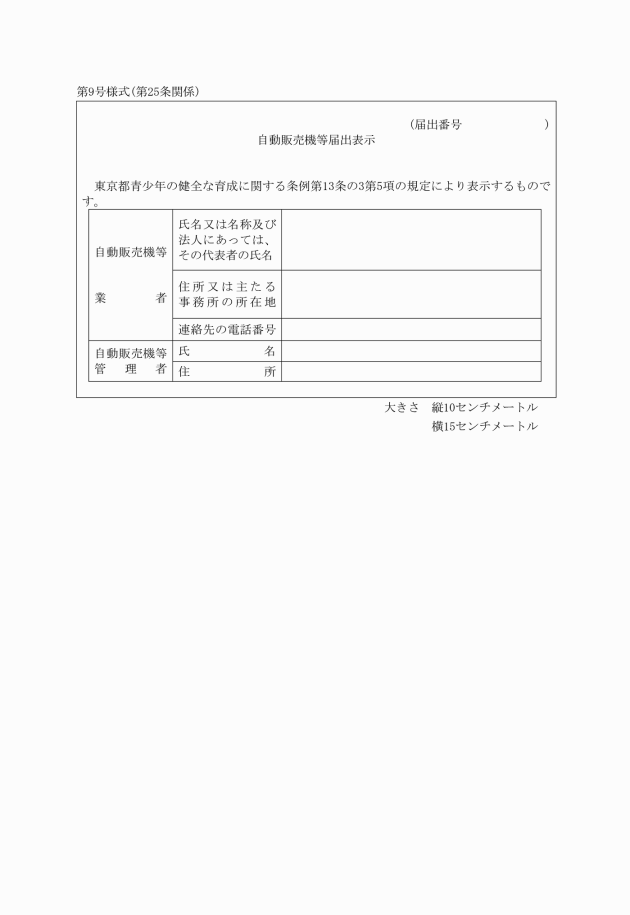

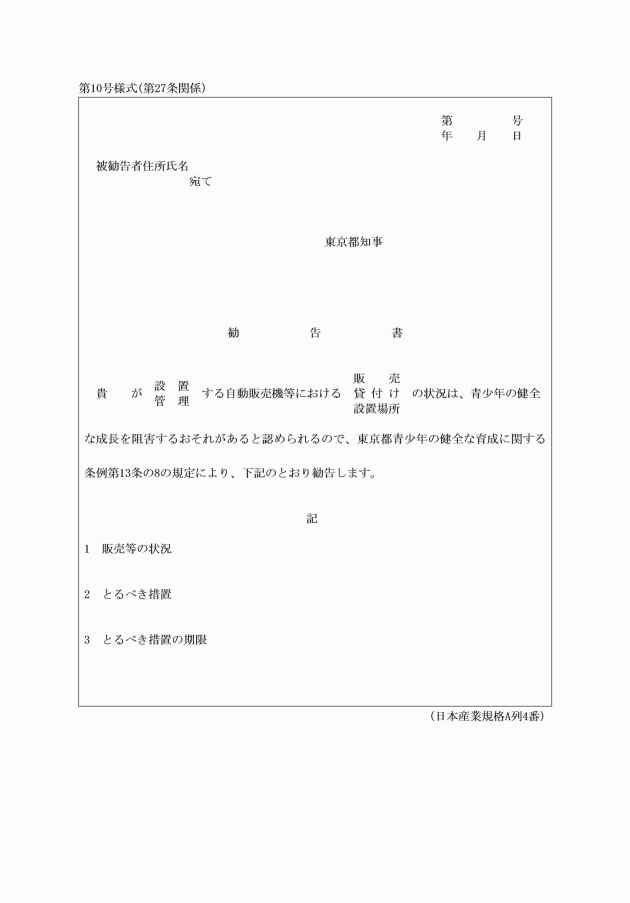

(自動販売機等への表示)

第二十五条 条例第十三条の三第五項の規定による表示は、別記第九号様式により行わなければならない。

2 条例第十三条の三第五項の東京都規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 自動販売機等業者が法人の場合は、代表者の氏名

二 自動販売機等業者の連絡先の電話番号

三 自動販売機等設置の届出に係る届出番号

(自動販売機等に対する措置の方法)

第二十六条 条例第十三条の五の東京都規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

一 次のいずれかの措置により、青少年が、自動販売機等に収納された条例第十三条の五に規定する図書類及び特定がん具類(以下「収納物」という。)を観覧できないようにすること。

イ 反射率五十パーセント以上のハーフミラーを自動販売機等の陳列窓ガラスの全面にちょう付し、その可視光線透過率を十五パーセント以下とした上で、当該自動販売機等の内部の照明を消灯し、収納物が外部から見えないようにすること。

ロ 液晶フィルタを自動販売機等の陳列窓ガラスの全面に設置した上で、当該液晶フィルタに電圧を加えないことにより、収納物が外部から見えないようにすること。

ハ 自動販売機等の陳列窓ガラスと収納物との間に、不透明な遮へい物を設置することにより、収納物が外部から見えないようにすること。

ニ 自動販売機等が設置されている場所が、建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の内部である場合(当該建築物の居室(同条第四号に規定する居室をいう。以下同じ。)の内部である場合を除く。)にあっては当該建築物の出入口を、建築物の居室の内部である場合にあっては当該居室又は当該建築物の出入口を常時施錠すること。ただし、建築物又は居室の内部からは常時解錠されている状態であること。

二 運転免許証、旅券その他官公署が発行した顧客の年齢を示す書類(自動販売機等業者が当該書類により顧客の年齢を確認した上で顧客に会員証等を発行している場合は、当該会員証を含む。)により顧客の年齢を確認することによって、常時、収納物の販売又は貸付けを管理できる装置を設置し、かつ、稼動させることによって青少年が収納物を購入し、又は借り受けることができないようにすること。

3 自動販売機等業者は、第一項第二号に規定する方法により年齢を確認する場合において、運転免許証、旅券その他官公署が発行した顧客の年齢を示す書類に氏名、住所、顔写真その他の個人が特定される情報が記載されていたときは、当該情報を記録しないように努めなければならない。

一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。

イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。

ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。

二 甚だしく残虐性を助長するもの 次のいずれかに該当するものであること。

イ 暴力を不当に賛美するように表現しているものであること。

ロ 残虐な殺人、傷害、暴行、処刑等の場面又は殺傷による肉体的苦痛若しくは言語等による精神的苦痛を刺激的に描写し、又は表現しているものであること。

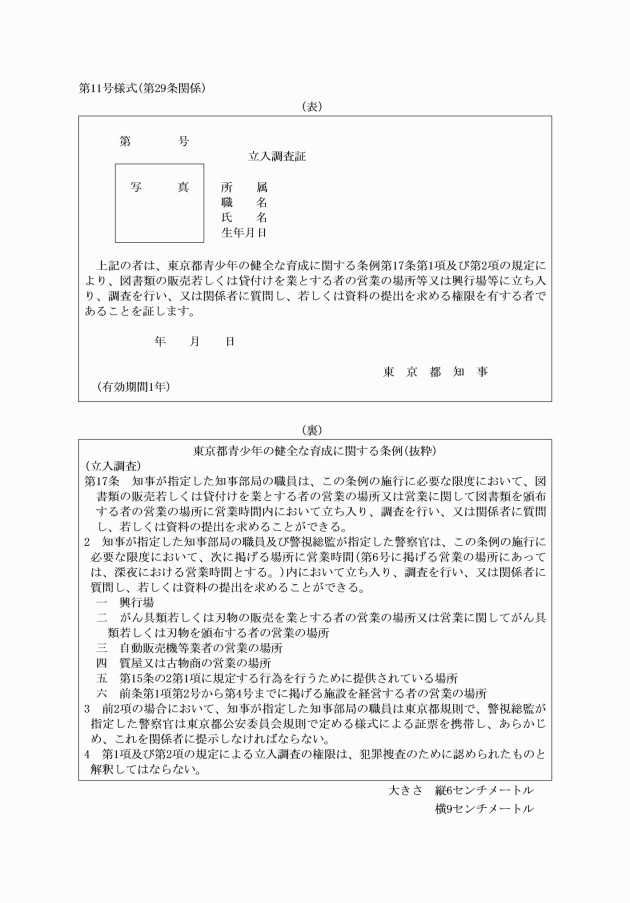

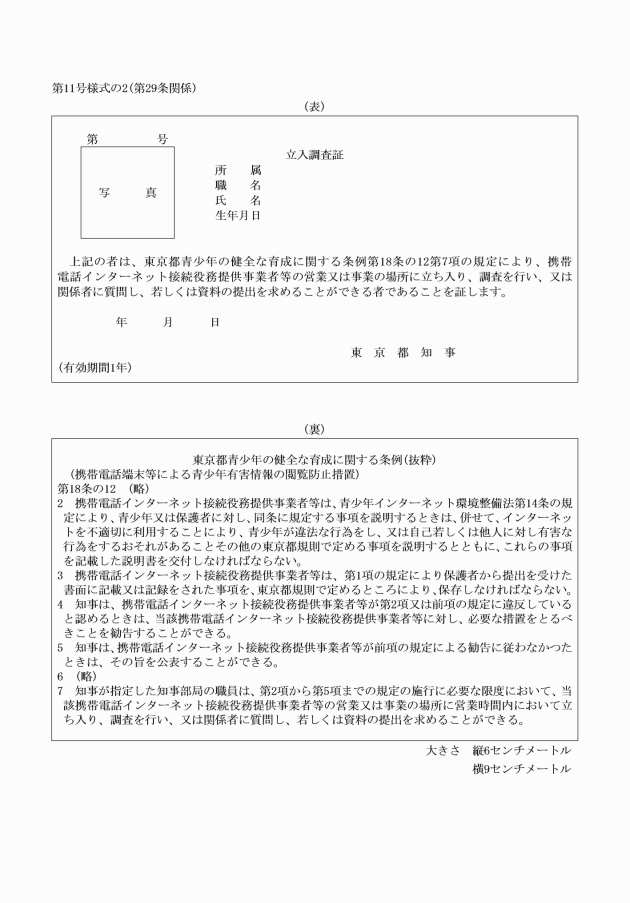

2 条例第十八条の十二第七項に規定する調査を行う際に知事が指定した知事部局の職員が携帯し、関係者に提示する証票の様式は、別記第十一号様式の二とする。

(平二二規則二〇〇・平三〇規則二・一部改正)

(青少年を性欲の対象として扱う図書類等の基準)

第三十条の二 条例第十八条の九第三項の東京都規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。

一 衣服の一部を着けず、又は水着若しくは下着(以下「水着等」という。)のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。以下同じ。)にある青少年のうち十三歳未満の者の性器、肛門若しくは乳首(以下「性器等」という。)若しくはその周辺部(陰部、臀部及び乳房をいう。以下同じ。)を殊更に強調し、又はその衣服若しくは水着等の上から認識できるように性器等若しくはその周辺部の形状を殊更に浮き立たせた姿態を視覚的に描写したものであること。

二 飲食物その他の物品を用いること等により、衣服の一部を着けず、又は水着等のみを着けた状態にある青少年のうち十三歳未満の者を相手方とする又は当該青少年による性交等を容易に連想させる姿態を視覚的に描写したものであること。

三 衣服の一部を着けず、若しくは水着等のみを着けた状態にある青少年のうち十三歳未満の者の性器等若しくはその周辺部を他人が触り(その衣服又は水着等の上から触る場合を含む。)、又は衣服の一部を着けず、若しくは水着等のみを着けた状態にある青少年のうち十三歳未満の者が他人の性器等若しくはその周辺部を触る(当該他人の衣服又は水着等の上から触る場合を含む。)姿態を視覚的に描写したものであること。

四 前三号に掲げるもののほか、衣服の全部若しくは一部を着けず、又は水着等のみを着けた状態にある青少年のうち十三歳未満の者の姿態を視覚的に描写したものであって、その描写がこれらの基準に該当するものと同程度に扇情的なものであること。

(平二二規則二〇〇・追加、平三〇規則八三・一部改正)

第三章の二 携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置

(平二二規則二〇〇・追加)

(保護者が青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない申出をする際に提出する書面の記載事項)

第三十条の三 条例第十八条の十二第一項の規定による書面の提出は、次に掲げる事項を記載した書面(当該事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)により行うものとする。

一 書面を提出する保護者の住所、氏名及び電話番号

二 役務提供契約(青少年インターネット環境整備法第十三条第一項に規定する役務提供契約をいう。以下同じ。)に係る携帯電話端末等(青少年インターネット環境整備法第二条第七項に規定する携帯電話端末等をいう。)の電話番号

三 次項各号の正当な理由

2 条例第十八条の十二第一項の東京都規則で定める正当な理由は、次の各号に定めるものとする。

一 携帯電話インターネット接続役務(青少年インターネット環境整備法第二条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。以下同じ。)の提供を受ける青少年が就労している場合において、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用し、又は青少年有害情報フィルタリング有効化措置(青少年インターネット環境整備法第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置をいう。以下同じ。)を講ずることで当該青少年の業務に著しい支障を生ずること。

二 携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける青少年が心身に障害を有し、又は疾病にかかっている場合において、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用し、又は青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることで当該青少年の日常生活に著しい支障を生ずること。

三 保護者が、携帯電話インターネット接続役務提供事業者(青少年インターネット環境整備法第二条第八項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。以下同じ。)が提供するインターネットの利用状況に関する事項の閲覧を可能とする役務を利用すること等により、青少年がインターネット上の青少年有害情報を閲覧することがないように適切に監督すること。

四 前三号に準ずる正当な理由

(平二二規則二〇〇・追加、平二三規則九六・平二七規則一四六・平三〇規則二・一部改正)

(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が説明すべき事項)

第三十条の四 条例第十八条の十二第二項の東京都規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 インターネットを不適切に利用することにより、青少年が違法な行為をし、又は自己若しくは他人に対し有害な行為をするおそれがあること。

二 保護者がインターネットの利用状況に関する事項を閲覧することを可能とする役務その他の青少年がインターネット上の青少年有害情報を閲覧することがないよう保護者が適切に監督するために有益な役務であって当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者が提供することが可能なものの内容

三 保護者が青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をする場合又は青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をする場合には、条例第十八条の十二第一項に規定する正当な理由その他の事項を記載した書面を提出する義務があること。

(平二二規則二〇〇・追加、平三〇規則二・一部改正)

(保護者が青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない申出等をする際に提出する書面の保存方法)

第三十条の五 条例第十八条の十二第三項の規定による保存は、次に掲げる方法により行うものとする。

一 保護者から提出を受けた書面(電磁的記録を含む。次号において同じ。)を保存すること。

二 保護者から提出を受けた書面に記載又は記録をされた事項を、当該書面以外の書面(電磁的記録を含む。)に記載し又は記録し、保存すること。

2 条例第十八条の十二第三項の規定による保存の期間は、役務提供契約が終了し若しくは解除された日又は当該役務提供契約に係る青少年が満十八歳に達する日のいずれか早い日までの間とする。

(平二二規則二〇〇・追加、平三〇規則二・一部改正)

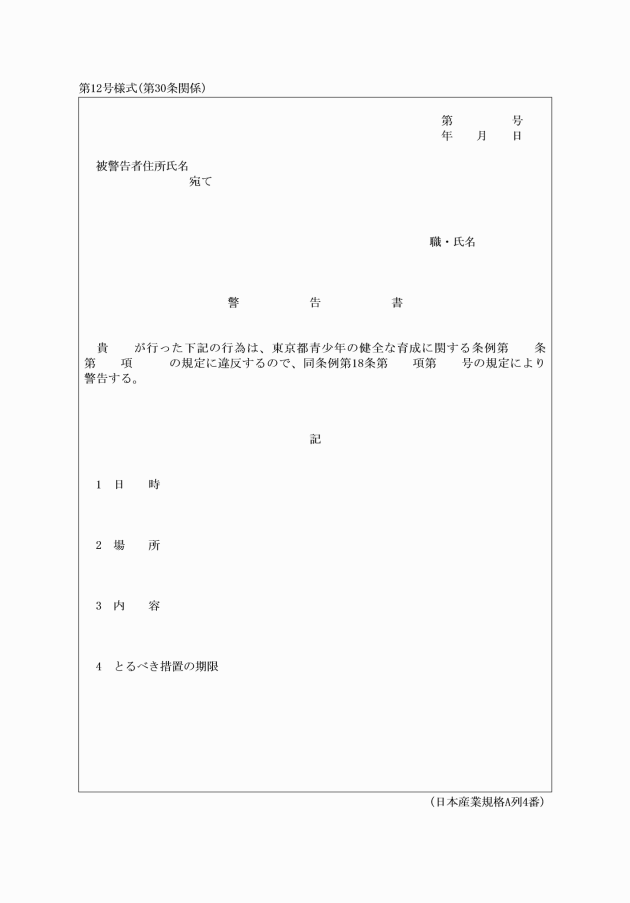

(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に係る勧告の方法)

第三十条の六 条例第十八条の十二第四項の規定による勧告は、勧告書(別記第十三号様式)を交付して行うものとする。

(平二二規則二〇〇・追加、平三〇規則二・一部改正)

(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の公表)

第三十条の七 第二十条の二の規定は、条例第十八条の十二第五項の規定による公表について準用する。この場合において、第二十条の二中「第九条の三第三項」とあるのは「第十八条の十二第五項」と、同条第一号中「図書類発行業者」とあるのは「携帯電話インターネット接続役務提供事業者等」と読み替える。

(平二二規則二〇〇・追加、平三〇規則二・一部改正)

(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の意見陳述の機会の付与)

第三十条の八 第二十条の三の規定は、条例第十八条の十二第六項の意見陳述の機会におけるその方法について準用する。この場合において、第二十条の三第二項中「第九条の三第二項」とあるのは「第十八条の十二第四項」と、同条第七項中「第九条の三第三項」とあるのは「第十八条の十二第五項」と読み替える。

(平二二規則二〇〇・追加、平三〇規則二・一部改正)

第四章 東京都青少年健全育成審議会

(審議会の庶務)

第三十一条 条例第十九条の東京都青少年健全育成審議会の庶務は、都民安全総合対策本部総合推進部若年支援事業課において処理する。

(平一七規則一四九・平一八規則九〇・平一九規則四九・平三一規則五九・令四規則九二・令七規則七九・一部改正)

第五章 雑則

(補則)

第三十二条 この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

附則

(規定する日=平成一七年一月一日)

2 改正前の東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第十四条から第十七条までの規定及び別記第一号様式から第三号様式までの規定は、平成十六年六月三十日までの間、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第十四条中「第九条第二項」とあるのは「第九条第三項」とする。

3 改正前の規則第十八条及び第十九条の規定並びに別記第四号様式及び第五号様式の規定は、改正条例附則第一項第三号に規定する日の前日までの間、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第十八条第一項中「第十三条の二第三項」とあるのは「第十三条の三第三項」と、同条第二項中「第十三条の二第三項第五号」とあるのは「第十三条の三第三項第五号」と、改正前の規則第十九条中「第十三条の二第四項」とあるのは「第十三条の三第四項」と、改正前の規則別記第四号様式中「第13条の2第3項」とあるのは「第13条の3第3項」と、改正前の規則別記第五号様式中「第13条の2第4項」とあるのは「第13条の3第4項」とする。

4 この規則の施行の日から平成十六年七月三十一日までの間、第一条第一号中「福祉保健局長」とあるのは「福祉局長、健康局長」と、第十一条第一項第五号中「福祉保健局少子社会対策部長」とあるのは「福祉局子ども家庭部長」とする。

5 この規則の施行の日から平成十六年五月三十一日までの間、別記第十一号様式(裏)中「抜粋」とあるのは「抜粋。東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(平成16年東京都条例第43号)附則第2項の規定により読み替えられた規定を含む。」と、「第6号」とあるのは「第4号」と、「

一 興行場

二 がん具類若しくは刃物の販売を業とする者の営業の場所又は営業に関してがん具類若しくは刃物を頒布する者の営業の場所

三 自動販売機等業者の営業の場所

四 質屋又は古物商の営業の場所

五 第15条の2第1項に規定する行為を行うために提供されている場所

六 前条第1項第2号から第4号までに掲げる施設を経営する者の営業の場所

」とあるのは「

一 興行場

三 がん具類の販売を業とする者の営業の場所及び営業に関してがん具類を頒布する者の営業の場所

四 ボーリング場等経営者の営業の場所

」とする。

6 平成十六年六月一日から同月三十日までの間、別記第十一号様式(裏)中「抜粋」とあるのは「抜粋。東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(平成16年東京都条例第43号)附則第4項の規定により読み替えられた規定を含む。」と、「

一 興行場

二 がん具類若しくは刃物の販売を業とする者の営業の場所又は営業に関してがん具類若しくは刃物を頒布する者の営業の場所

三 自動販売機等業者の営業の場所

四 質屋又は古物商の営業の場所

五 第15条の2第1項に規定する行為を行うために提供されている場所

六 前条第1項第2号から第4号までに掲げる施設を経営する者の営業の場所

」とあるのは「

一 興行場

二 がん具類若しくは刃物の販売を業とする者の営業の場所又は営業に関してがん具類若しくは刃物を頒布する者の営業の場所

四 質屋又は古物商の営業の場所

五 第15条の2第1項に規定する行為を行うために提供されている場所

六 ボーリング場等経営者の営業の場所

」とする。

7 平成十六年七月一日から改正条例附則第一項第三号に規定する日の前日までの間、別記第十一号様式(裏)中「

一 興行場

二 がん具類若しくは刃物の販売を業とする者の営業の場所又は営業に関してがん具類若しくは刃物を頒布する者の営業の場所

三 自動販売機等業者の営業の場所

四 質屋又は古物商の営業の場所

五 第15条の2第1項に規定する行為を行うために提供されている場所

六 前条第1項第2号から第4号までに掲げる施設を経営する者の営業の場所

」とあるのは「

一 興行場

二 がん具類若しくは刃物の販売を業とする者の営業の場所又は営業に関してがん具類若しくは刃物を頒布する者の営業の場所

四 質屋又は古物商の営業の場所

五 第15条の2第1項に規定する行為を行うために提供されている場所

六 前条第1項第2号から第4号までに掲げる施設を経営する者の営業の場所

」とする。

8 この規則の施行の際、現に改正前の規則別記第七号様式により行われている表示は、この規則の別記第九号様式による表示とみなす。

9 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一七年規則第一四九号)

この規則は、平成十七年八月一日から施行する。

附則(平成一八年規則第九〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年規則第四九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年規則第一二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年規則第一八八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年規則第一四五号)

この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。

附則(平成二二年規則第二〇〇号)

1 この規則は、平成二十三年七月一日から施行する。ただし、第二十条の次に二条を加える改正規定、第三十条の次に一条を加える改正規定、別記第一号様式の次に一様式を加える改正規定並びに別記第二号様式及び第三号様式の改正規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 平成二十三年四月一日から同年六月三十日までの間、別記第一号様式の二中「第八条第一項第一号又は第二号」とあるのは、「第八条第一項第一号」とする。

附則(平成二三年規則第九六号)

この規則は、平成二十三年七月一日から施行する。

附則(平成二五年規則第一四五号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

附則(平成二六年規則第一一四号)

この規則は、平成二十六年七月十六日から施行する。

附則(平成二六年規則第一四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年規則第一四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年規則第九七号)

この規則は、平成二十九年七月十三日から施行する。

附則(平成三〇年規則第二号)

この規則は、平成三十年二月一日から施行する。

附則(平成三〇年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年規則第一一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三一年規則第五九号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和元年規則第二一号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和四年規則第九二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年規則第一八一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和五年規則第四八号)

この規則は、令和五年七月一日から施行する。

附則(令和七年規則第七九号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

別記

(平22規則200・全改、令元規則21・令4規則181・一部改正)

(平22規則200・追加、令元規則21・令4規則181・一部改正)

(平22規則200・令元規則21・令4規則181・一部改正)

(平22規則200・令元規則21・令4規則181・一部改正)

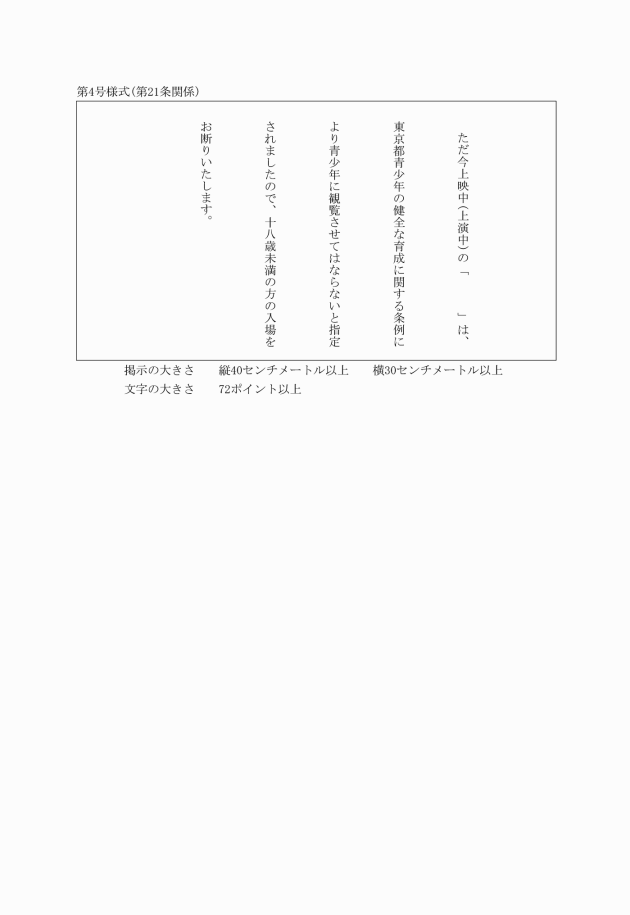

(令元規則21・令4規則181・一部改正)

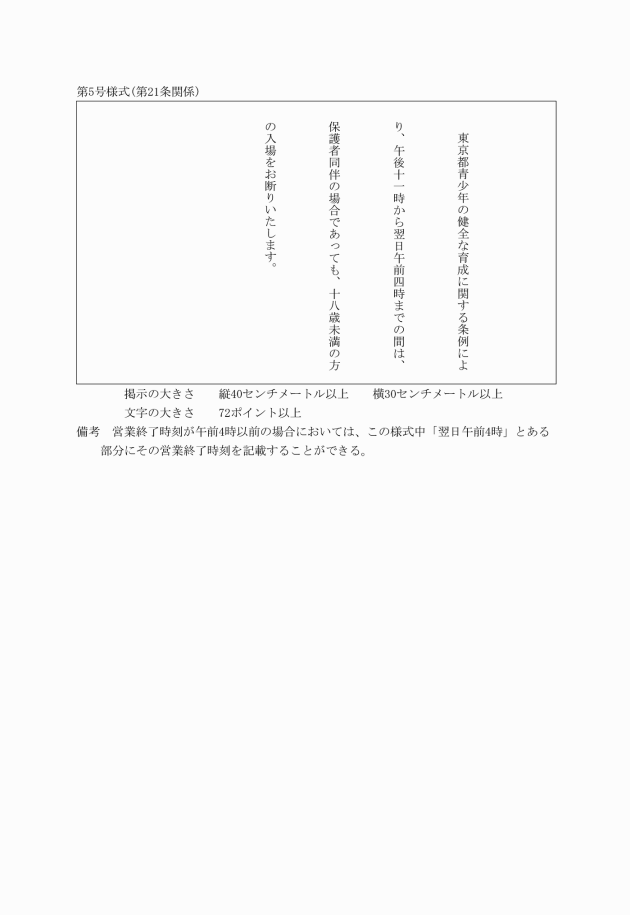

(令元規則21・令4規則181・一部改正)

(令元規則21・令4規則181・一部改正)

(令元規則21・令4規則181・一部改正)

(令4規則181・一部改正)

(平22規則200・追加、平30規則2・令4規則181・一部改正)

(令元規則21・令4規則181・一部改正)

(平22規則200・追加、平30規則2・令元規則21・令4規則181・一部改正)