○東京都港湾管理条例施行規則

平成一六年三月三一日

規則第一〇四号

東京都港湾管理条例施行規則を公布する。

東京都港湾管理条例施行規則

東京都港湾設備条例施行規則(昭和二十九年東京都規則第八十四号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第十四条の二)

第二章 係留施設(第十五条―第二十三条)

第三章 上屋、野積場、貯木場及び冷蔵コンテナ用荷役施設(第二十四条―第二十八条)

第四章 船舶給水施設(第二十九条―第三十一条)

第五章 荷役機械(第三十二条・第三十三条)

第六章 電気施設(第三十四条―第三十七条)

第七章 港湾施設用地(第三十八条・第三十九条)

第八章 荷役連絡所及び荷役機械器具置場(第四十条―第四十三条)

第九章 コンテナ用荷役機器整備点検施設及び車両乗降用施設(第四十四条―第四十八条)

第十章 船員及び港湾労働者用厚生施設(第四十九条―第五十四条)

第十一章 散水施設及び清掃施設(第五十五条・第五十六条)

第十二章 自動車はかり(第五十七条・第五十八条)

第十三章 輸送管施設(第五十九条・第六十条)

第十四章 木材用荷役施設(第六十一条―第六十三条)

第十五章 水産物用荷役施設(第六十四条)

第十六章 客船ターミナル施設及び船客待合所(第六十五条―第七十三条)

第十七章 臨港道路(第七十四条)

第十八章 雑則(第七十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都港湾管理条例(平成十六年東京都条例第九十三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 前項の規定にかかわらず、条例第二十七条第三項第一号の規定により指定管理者が使用を許可する施設に係る申請書については、当該指定管理者に提出しなければならない。この場合において、別記第一号様式中「港湾管理者殿」とあるのは「指定管理者殿」と、別記第二号様式中「東京都知事」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事の承認を得て申請書の提出以外の申請の方法を定めることができる。

4 知事は、前項の規定により、申請書の提出以外の申請の方法を承認した場合は、その旨を告示するものとする。

一 岸壁

二 桟橋

三 物揚場

四 係船浮標

五 係船くい

六 小型油槽船係留施設

七 泊地ていけい場

八 荷役機械

九 電気施設(条例第二十七条第三項第一号の規定により指定管理者が使用を許可する施設を除く。)

十 上屋

十一 野積場

十二 冷蔵コンテナ用荷役施設

(平一六規則一九七・平一七規則二九・平二八規則一九〇・令六規則六・一部改正)

(港湾施設の使用を規制することができる船舶等)

第四条 条例第二十二条第一項第一号の規則で定めるものは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第十二条第三項(同法第二十九条の七において準用する場合を含む。)、船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十条の三第四項、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十九条の三第四項、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の五十一その他の法令の規定に基づく処分、命令その他の措置(以下「処分等」という。)を受け、当該処分等に基づく改善措置を行っていない船舶とする。

2 条例第二十二条第一項第二号の規則で定めるものは、次の各号に掲げる船舶であって、当該船舶について、当該各号に掲げる損害の賠償の義務の履行により船舶の所有者等に生ずる損害を塡補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約が締結されていないものの所有者等とする。

一 国際航海(船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第四十一条第一項第二号に規定する国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶(以下「外航船舶」という。)であって総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第二項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したものをいう。以下同じ。)が百トン以上のもの及び国際航海以外の航海に従事する船舶(以下「内航船舶」という。)であって総トン数が千トンを超えるもの 船舶に積載されていた油(船舶油濁等損害賠償保障法第二条第六号に規定する原油等及び同条第七号に規定する燃料油等をいう。)による汚染により生ずる損害の賠償の義務

二 外航船舶であって総トン数が百トン以上のもの及び内航船舶であって総トン数が三百トン以上のもの 船舶が座礁、沈没等をした場合における難破物の除去等の措置(船舶油濁等損害賠償保障法第二条第十七号イからハまでに掲げる措置をいう。)に要する費用の負担により生ずる損害の賠償の義務

三 外航船舶であって総トン数が百トン以上のもの 船舶の所有者等が当該船舶の運航に伴って岸壁、桟橋、荷役機械その他の港湾施設に与えた損害の賠償の義務

3 知事は、船舶又は船舶の所有者等が前二項に定めるものに該当するかどうかを判断するために、港湾施設を使用しようとする者に対し、必要な情報の提供を求めることができる。

(平一六規則一九七・全改、平一六規則三三一・平一七規則二〇一・令三規則二一・一部改正)

2 前項の規定にかかわらず、条例第二十七条第三項第二号の規定により指定管理者が設備の設置を許可する施設については、前項に規定する申請書を当該指定管理者に提出しなければならない。

3 前二項の許可を受けた者は、工事の着手前に工事着手届を知事(指定管理者が許可をした施設にあっては指定管理者)に提出し、その指示を受けなければならない。

(平一七規則二九・一部改正)

(定期使用に供する係留施設等)

第六条 条例第九条第二項に規定する規則で定める定期使用に供する係留施設等の種類は、上屋、野積場、貯木場、コンテナ搬送用台車置場、コンテナ置場、港湾施設用地、荷役連絡所、コンテナ用荷役機器整備点検施設、船客待合所、荷役機械器具置場、車両乗降用施設、自動車はかり、木材用荷役施設、水産物用荷役施設、客船ターミナル施設、橋りょう附帯施設並びに船員及び港湾労働者用厚生施設とする。

(令六規則六・一部改正)

(一般使用に供する係留施設等)

第七条 条例第九条第二項に規定する規則で定める一般使用に供する係留施設等の種類は、岸壁、桟橋、物揚場、係船浮標、係船くい、小型油槽船係留施設、泊地ていけい場、船舶給水施設、荷役機械、電気施設、貯木場、港湾施設用地、冷蔵コンテナ用荷役施設、船客待合所、荷役機械器具置場、散水施設、客船ターミナル施設、橋りょう附帯施設、船揚場、輸送管施設及び清掃施設とする。

(平二〇規則一七三・一部改正)

一 第六条に規定する定期使用に供する係留施設等(木材用荷役施設、水産物用荷役施設、船員及び港湾労働者用厚生施設並びに港湾施設用地を除く。) 一年(上屋及び野積場の使用許可に関し、知事が必要と認めたときは三年以内)

二 木材用荷役施設、水産物用荷役施設並びに船員及び港湾労働者用厚生施設 三年

三 港湾施設用地

ア 柱類、地下埋設物、架空管、公衆電話所、地上構造物(固定式及び移動式)、地下構造物、標識、案内板、送電塔、無線塔及びこれに類するもの、航行補助施設、気象及び海象並びに土地観測施設、郵便差出箱、信書便差出箱、水道管、下水管、ガス管、洞道並びに地下変電所の地上露出部分及び地下部分 三年以内

イ その他 一年

四 第七条に規定する一般使用に供する係留施設等(貯木場を除く。) 使用の目的に係る期間

五 貯木場(一般使用の場合) 六十日以内

(令六規則六・一部改正)

(使用料の日割り)

第十条 条例第十九条第四項の規則で定めるときは、次に掲げる場合で、知事が特に必要と認めたときとする。

一 第八条第二項の規定により、上屋又は野積場について、一月に満たない使用期間の許可をしたとき。

二 別表第一 二の項に規定する港湾施設用地及び船客待合所について、一月に満たない使用期間の許可をしたとき。

2 前項の場合において、使用料の算定の基礎となる日数は、使用開始の日から起算する。

(利用料金の承認申請)

第十条の二 指定管理者は、条例第二十一条の二第二項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(別記第二十号の二様式)を知事に提出しなければならない。

(平二八規則一九〇・追加)

(使用制限)

第十一条 次に掲げる貨物の所有者又は占有者は、当該貨物のために港湾施設の使用許可を受けようとするときは、これらの貨物を所有し、又は占有していることをあらかじめ知事に申し出なければならない。

一 爆発し、又は燃焼しやすい物

二 他の物をき損し、又は汚損するおそれのある物

三 病毒、伝染性又は甚だしい悪臭のある物

四 破損し、又は腐敗しやすい物

(秩序の保持等)

第十二条 使用者は、港湾施設の使用に当たり、貨物その他の物を散乱し、又は放置し、若しくはみだりに滞留させてはならない。

2 港湾施設の使用終了後は、使用者の負担で使用場所を清掃し、次期の使用に支障のないようにしなければならない。

(港湾施設のき損)

第十三条 港湾を利用する者が港湾施設をき損(汚損及び物件の海没を含む。)したときは、直ちにその状況を詳細に届け出て、知事の指示に従わなければならない。

(制限区域の指定)

第十三条の二 知事は、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第二条第二項に規定する国際港湾施設で東京都の管理に係るものについて、同法第二十九条第一項及び第三十七条並びに国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則(平成十六年国土交通省令第五十九号)第五十四条第二項及び第六十五条第二項の規定により、当該施設の保安の確保のため、立入りを制限する区域(以下「制限区域」という。)を指定する。

2 知事は、制限区域を指定したときは、その旨を告示する。

(平一六規則二二〇・追加)

(指定管理者の申請)

第十四条 条例第二十八条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第二十一号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

三 事業計画書

四 条例第二十七条第一項各号に掲げる施設又はこれらに類する施設の管理に関する業務実績を記載した書類

五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一七規則二九・全改)

(指定管理者の指定の基準)

第十四条の二 条例第二十八条第二項第五号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

一 条例第二十七条第一項各号に掲げる施設の管理運営及び維持の技術に係る指導育成体制が整備されていること。

二 条例第二十七条第一項各号に掲げる施設又はこれらに類する施設における良好な管理業務の実績を有すること。

三 前二号に掲げるもののほか、条例第二十七条第一項各号に掲げる施設の適正な管理運営を行うために知事が定める基準

(平一七規則二九・追加)

第二章 係留施設

(定義)

第十五条 「係留施設」とは、岸壁、桟橋、物揚場、係船浮標、係船くい、小型油槽船係留施設、泊地ていけい場及び船揚場をいう。

(係離作業)

第十六条 係留施設の係離作業は、知事又は指定管理者(条例第二十七条第一項第一号に規定する施設につき、同条第三項第一号に規定する使用の許可を行う場合に限る。)の指示するところに従って行うものとする。

(平二八規則一九〇・一部改正)

(使用時間)

第十七条 係留施設の使用時間は、船舶を係留した時刻から、当該施設を離れた時刻までとする。

(使用許可の失効)

第十八条 使用許可を受けて係留施設を使用している船舶が当該係留施設を離れたときは、当該使用許可の期間内であっても、当該使用許可は将来に向かってその効力を失う。ただし、次条第二号に規定する場合において、避難したときは、この限りでない。

(係留中に守るべき事項)

第十九条 係留中の船舶は、次の事項を守らなければならない。

一 火災その他の事由により、他に危害を及ぼすおそれのある事故が発生したときは、速やかに係留施設を離脱し、適当な措置をとること。

二 荒天のおそれがあるときは、あらかじめ適当な措置をとり、いつでも避難できるよう準備すること。

三 潮の干満に応じ、係留索を調整すること。

(離岸又は転係の命令)

第二十条 知事は、次に掲げる船舶に対して、離岸又は転係を命ずることができる。

一 荷役終了後理由なく離岸又は離標しないもの

二 他に危害を及ぼすおそれのあるもの

三 前二号に掲げるもののほか、知事が港湾施設の運営上必要と認めるもの

(禁止事項)

第二十一条 係船浮標係留中の船舶は、主機関の運転等により係船浮標の安全に影響を与えてはならない。

2 泊地ていけい場にてい泊する船舶は、双びょう泊としなければならない。

3 係船浮標の周囲六十五メートル以内には、投びょうしてはならない。

4 小型油槽船係留施設において、積荷、揚げ荷、タンク清掃等の作業を行ってはならない。

5 船内で生じた灰じん及び廃油、荷役作業によって生じた廃物その他の物を海中又は係留施設上に投棄し、又は放置してはならない。

(火気制限)

第二十二条 小型油槽船係留施設及びその周辺で、喫煙し、その他火気を取り扱う行為をしてはならない。ただし、工事その他のやむを得ない事由により、あらかじめ知事が認めた場合は、この限りでない。

(最大荷重)

第二十三条 係留施設の最大荷重は、知事が定め、その旨を告示する。

第三章 上屋、野積場、貯木場及び冷蔵コンテナ用荷役施設

(火気制限)

第二十四条 上屋、野積場、冷蔵コンテナ用荷役施設及びその周辺で、喫煙し、その他火気を取り扱う行為をしてはならない。ただし、工事その他のやむを得ない事由により、あらかじめ知事が認めた場合は、この限りでない。

(最大荷重)

第二十五条 上屋(ばら物上屋を除く。)の一平方メートルに対する最大荷重は、三トンまでとする。ただし、自動車上屋の一平方メートルに対する最大荷重は、一階部については〇・五五トンまで、屋上部については〇・三トンまでとする。

(区画使用)

第二十六条 上屋、野積場及び貯木場については、知事が定める区画を単位として使用するものとする。

(使用者の選定)

第二十七条 知事は、上屋及び野積場の使用について、同一の区画に複数の使用許可申請があった等の場合には、上屋及び野積場の効率的な使用の促進等に寄与すると認められる者を使用者として選定するものとする。

一 一般使用の許可を受けて貯木場を使用する者

二 一般使用の許可を受けて冷蔵コンテナ用荷役施設を使用する者

三 第八条第二項の規定により、一月に満たない使用期間の許可を受けて上屋又は野積場を使用する者

第四章 船舶給水施設

(給水量の算定)

第二十九条 給水の量は、あらかじめ知事が指定する量水器により計量するものとする。ただし、これにより難いときは、知事が個別に認定するものとする。

(事故の防止)

第三十条 使用者は、給水に際しては、本船水槽内の水量を調査し、作業中は給水状況を監視して、溢水等による事故を防止しなければならない。

(給水作業を自ら行う場合)

第三十一条 岸壁給水を受ける場合において、あらかじめ知事が認めた者については、給水作業を自ら行うことができる。

第五章 荷役機械

(事故の防止)

第三十二条 使用者は、作業の安全を確保し、事故を防止するため万全の措置をとらなければならない。

第六章 電気施設

(定義)

第三十四条 電気施設(以下この章において「施設」という。)とは、低圧動力設備及び照明設備をいう。

(機械器具等の使用)

第三十五条 施設に接続して使用する電気機械器具等(以下「使用機械等」という。)は、絶縁抵抗等について完全なもので、施設の容量に適合したものでなければならない。

2 動力設備を使用する場合は、起動装置及び手元開閉器を設置しなければならない。ただし、出力が五キロワット未満のもの又は知事が特に支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(事故の防止)

第三十六条 施設の使用者は、施設の使用に当たっては、使用機械等を良好な状態に管理するとともに、事故の防止に万全の措置をとらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第二十七条第三項第一号の規定により指定管理者が使用を許可する施設については、電気施設使用実績届を当該指定管理者に提出しなければならない。ただし、知事の承認を得て指定管理者が電気施設使用実績届の提出以外の届出の方法を定めた場合は、この限りでない。

3 知事は、前項ただし書の規定により、電気施設使用実績届の提出以外の届出の方法を承認した場合は、その旨を告示するものとする。

(平一七規則二九・一部改正)

第七章 港湾施設用地

(使用許可)

第三十八条 知事は、特に必要と認めた場合に限り、港湾施設用地の使用を許可するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第二十七条第三項第一号の規定により指定管理者が使用を許可する港湾施設用地については、知事が別に定めるところにより、指定管理者が使用を許可するものとする。

(平一七規則二九・一部改正)

(終了届)

第三十九条 一般使用の許可を受けて港湾施設用地を使用する者は、当該使用の終了後、速やかに港湾施設用地使用終了届(別記第三十三号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第二十七条第三項第一号の規定により指定管理者が使用を許可する港湾施設用地については、港湾施設用地使用終了届を当該指定管理者に提出しなければならない。ただし、知事の承認を得て指定管理者が港湾施設用地使用終了届の提出以外の届出の方法を定めた場合は、この限りでない。

3 知事は、前項ただし書の規定により、港湾施設用地使用終了届の提出以外の届出の方法を承認した場合は、その旨を告示するものとする。

(平一七規則二九・一部改正)

第八章 荷役連絡所及び荷役機械器具置場

(平二六規則五一・改称)

(使用許可)

第四十条 知事は、港湾関係業者又はこれと密接な関係にある者が使用する場合に限り、荷役連絡所及び荷役機械器具置場(以下この章において「施設」という。)の使用を許可するものとする。

(平二六規則五一・一部改正)

(経費の負担)

第四十二条 施設の使用に伴う光熱水費及び日常的な維持修繕費は、使用者の負担とする。

(居住の禁止)

第四十三条 何人も、施設内に居住してはならない。

第九章 コンテナ用荷役機器整備点検施設及び車両乗降用施設

(使用許可)

第四十四条 知事は、港湾関係業者又はこれと密接な関係にある者が使用する場合に限り、コンテナ用荷役機器整備点検施設の使用を許可するものとする。

(事故の防止)

第四十五条 コンテナ用荷役機器整備点検施設及び車両乗降用施設(以下この章において「施設」という。)の使用者は、施設を良好な状態に管理するとともに、使用に当たっては、施設の点検を行うよう努め、作業の安全と事故の防止とに万全の措置をとらなければならない。

(使用状況等の報告)

第四十六条 施設の使用者は、その使用について、使用状況その他知事が指定する事項を常に明確にしておき、知事の指示に従い知事に報告しなければならない。

(立入検査等)

第四十七条 施設の使用者は、知事が必要に応じて行う施設の使用状況及び維持保全状況についての検査を受け、その使用及び維持保全について知事の指示があったときは、これに従わなければならない。

(準用)

第四十八条 第四十二条の規定は、施設の使用に伴う光熱水費及び日常的な維持修繕費の負担について準用する。

第十章 船員及び港湾労働者用厚生施設

(区分)

第四十九条 船員及び港湾労働者用厚生施設(以下「厚生施設」という。)を次のように区分する。

一 船員及びその家族等の宿泊施設

二 船員、港湾労働者及びそれらの者の家族等の診療施設

三 港湾労働者の宿泊施設及び仮泊施設

四 港湾労働者の給食施設

五 港湾労働者の休憩施設

六 前各号に掲げるもののほか、船員又は港湾労働者の福利厚生を増進するための施設

(使用許可)

第五十条 知事は、条例第十九条第五項第二号の知事の指定を受けて福利厚生事業を営む者が使用する場合に限り、厚生施設の使用を許可するものとする。

(指定基準)

第五十一条 条例第十九条第五項第二号の知事の指定は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うことができる。

一 船員又は港湾労働者の福利厚生事業について引き続き三年以上の実績を有する法人

二 船員又は港湾労働者の実態に精通し、その福利厚生事業のために必要な人員、器具、資産及び資金を有する法人

三 船員又は港湾労働者の福利厚生事業を効果的に実施することができると知事が特に認める者

(報告事項)

第五十二条 厚生施設の使用許可を受けた者は、施設の利用、収支の内容その他知事が指定する事項について、知事の指示に従い知事に報告しなければならない。

(施設の経営)

第五十三条 厚生施設の使用許可を受けた者は、当該施設の経営について知事の指示があったときは、これに従わなければならない。

(準用)

第五十四条 第四十二条の規定は、厚生施設の使用に伴う光熱水費及び日常的な維持修繕費の負担について準用する。

第十一章 散水施設及び清掃施設

(平二〇規則一七三・改称)

(事故の防止)

第五十五条 散水施設及び清掃施設(以下この章において「施設」という。)の使用者は、その使用に当たっては、施設を良好な状態で使用するために始業時の点検を行うよう努め、事故の防止に万全の措置をとらなければならない。

(平二〇規則一七三・一部改正)

(準用)

第五十六条 第四十二条の規定は、施設の使用に伴う光熱水費、燃料費及び日常的な維持修繕費の負担について準用する。

(平二〇規則一七三・一部改正)

第十二章 自動車はかり

(使用許可)

第五十七条 知事は、港湾関係業者又はこれと密接な関係にある者が使用する場合に限り、自動車はかりの使用を許可するものとする。

(事故の防止)

第五十八条 自動車はかりの使用者は、その使用に当たっては、当該自動車はかりを良好な状態に管理するとともに、事故の防止に万全の措置をとらなければならない。

第十三章 輸送管施設

(輸送量の算定)

第五十九条 油の輸送量については、知事が個別に認定するものとする。

(事故の防止)

第六十条 使用者は、油輸送の作業に当たっては、海面の汚濁を防止する措置を講ずるとともに、輸送の安全について万全の措置をとらなければならない。

2 油輸送の作業中は、喫煙し、その他火気を取り扱う行為をしてはならない。

第十四章 木材用荷役施設

(許可基準)

第六十一条 知事が木材用荷役施設(以下この章において「施設」という。)の使用を許可する場合の許可の基準は、次のとおりとする。

一 申請者が、都内に住所を有し、港湾運送業者、木材卸売業者その他の木材関連業者を構成員とする法人であること。

二 申請者が、施設の使用に関し、技術及び経営について十分な能力を有すると認められる者であること。

三 申請者が、木材の荷役及び取扱いについて、荷主及び船主に信用があると認められる者であること。

(木材以外の貨物を取り扱う場合)

第六十二条 施設を使用する場合において、あらかじめ知事が認めた者については、当該施設において、木材以外の貨物を取り扱うことができる。

第十五章 水産物用荷役施設

第十六章 客船ターミナル施設及び船客待合所

(平二六規則五一・改称)

(使用許可)

第六十五条 知事又は指定管理者は、客船ターミナル施設及び船客待合所(以下この章において「施設」という。)のうち知事が別に定める部分については、港湾関係業者又はこれと密接な関係にある者その他港湾の振興に寄与する事業を行う者が使用する場合に限り、その使用を許可するものとする。

(平一七規則二九・平二六規則五一・一部改正)

(経費の負担)

第六十六条 定期使用の許可を受けた者が使用する施設に係る費用のうち、光熱水費及び日常的な維持修繕費は、当該使用許可を受けた者の負担とする。

(居住の禁止)

第六十七条 何人も、施設内に居住してはならない。

(ホールの使用申請)

第六十八条 客船ターミナルのホール(以下この章において「ホール」という。)の使用の申請は、利用日の属する月の六月前の月の初日からすることができる。

(平一七規則二九・平二〇規則九五・平二六規則五一・一部改正)

(ホールの使用の単位)

第六十九条 ホールの使用の単位は、知事が特に必要と認める場合を除き、条例別表第一 一の部(一)の款客船ターミナル施設の項に規定する午前、午後、夜間又は全日とする。

(ホールの使用を許可しない場合)

第七十条 次の各号のいずれかに該当するときは、知事又は指定管理者は、ホールの使用を許可しないことができる。

一 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

二 ホールの施設設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

三 ホールの管理上支障があると認めるとき。

四 前三号に掲げるもののほか、使用を不適当と認めるとき。

(平一七規則二九・一部改正)

(ホールの使用料の納付)

第七十一条 ホールの使用料は、使用許可を受けたときに使用者がこれを納付しなければならない。ただし、あらかじめ知事が認めた場合は、別に指定する日までに納付することができる。

(平一七規則二九・全改)

一 定期使用 施設(駐車場を除く。次号において同じ。)の定期使用許可を受けている者

二 一般使用 施設の使用許可を受けている者、施設を利用する者又はこれに準ずると認められる者

(平一七規則二九・平二〇規則九五・平二六規則五一・一部改正)

(駐車場の使用料の徴収)

第七十三条 駐車場の一般使用に係る使用料は、使用者が自動車を入庫させる際に徴収する。ただし、機械精算式駐車場においては、使用者が自動車を出庫させる際に徴収する。

(平二〇規則九五・一部改正)

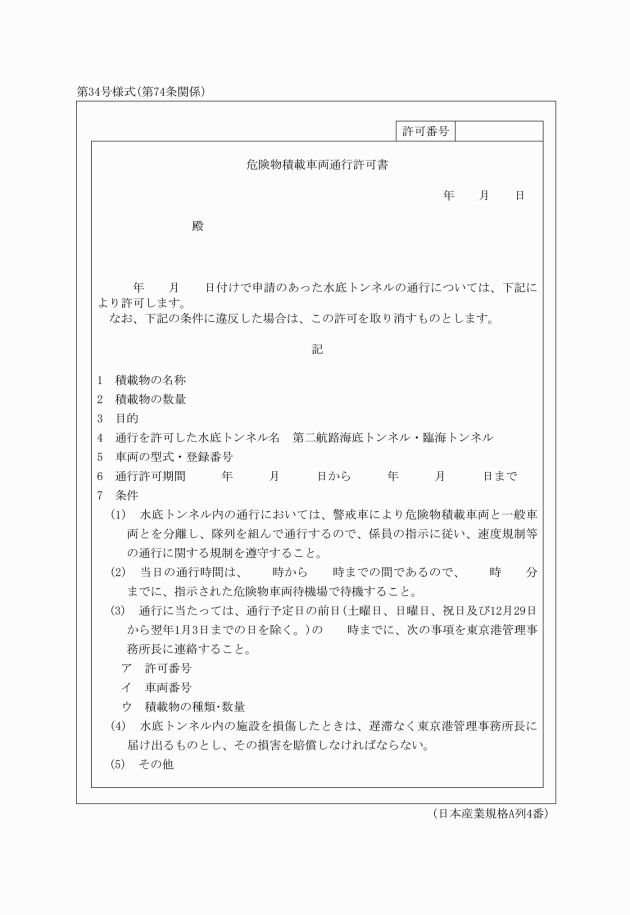

第十七章 臨港道路

2 条例第十五条第五項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 積載する危険物の名称及び数量

三 通行をしようとする水底トンネルの名称及び目的

四 車両の型式及び自動車登録番号

五 通行をしようとする期間

六 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

第十八章 雑則

(平一六規則三三一・追加)

(平二六規則五一・追加、令三規則二一・一部改正)

附則

2 施行日から平成十六年四月三十日までの間の上屋及び野積場に係る使用の区分については、第六条の規定にかかわらず、一般使用によることができる。

3 施行日から平成十六年四月三十日までの間の係留施設等に係る使用料については、改正前の東京都港湾設備条例施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の二、第二十九条、第五十六条、第六十三条及び第七十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第二十九条第一項中「東京都港湾設備用地使用料」とあるのは「東京都港湾施設用地使用料」と、同条第二項中「島しよ港湾設備用地使用料」とあるのは「島しょ港湾施設用地使用料」と、旧規則第五十六条及び第六十三条中「設備」とあるのは「施設」と、それぞれ読み替えるものとする。

4 この規則の施行の際、現に旧規則第三十七条の規定により知事の指定を受けている者は、第五十一条の規定により知事の指定を受けた者とみなす。

5 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一六年規則第一九七号)

この規則は、平成十六年五月一日から施行する。

附則(平成一六年規則第二二〇号)

この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

附則(平成一六年規則第三三一号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、第四条第二項第一号の改正規定は、同年三月一日から施行する。

附則(平成一七年規則第二九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に東京都港湾管理条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第八十号。以下「改正条例」という。)による改正前の東京都港湾管理条例(平成十六年東京都条例第九十三号)第二十七条の規定により管理を委託している係留施設等については、この規則による改正前の東京都港湾管理条例施行規則第三条第二項の規定並びに別記第三号様式、第七号様式、第九号様式から第十一号様式まで、第三十二号様式及び第三十三号様式の規定は、平成十八年九月一日(同日前に改正条例による改正後の東京都港湾管理条例第二十八条第二項の規定により当該係留施設等の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

附則(平成一七年規則第二〇一号)

1 この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港湾管理条例施行規則別記第一号様式、第三号様式、第十三号様式及び第十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二〇年規則第九五号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港湾管理条例施行規則別記第一号様式、第三号様式及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二〇年規則第一七三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(港湾施設名及び申請書様式に係る部分を除く。)は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港湾管理条例施行規則別記第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二二年規則第九八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港湾管理条例施行規則別記第七号様式から第十号様式まで、第十九号様式、第二十号様式及び第三十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二六年規則第五一号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、別表第三 三の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年規則第一九〇号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(令和元年規則第一〇号)

この規則は、令和二年七月一日から施行する。

附則(令和元年規則第三五号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和二年規則第五一号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年規則第一五九号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港湾管理条例施行規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和六年規則第六号)

1 この規則は、令和六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第三条第一項の規定による港湾施設の使用に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

附則(令和六年規則第七六号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年規則第一三〇号)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、別表第一 一の部(8)の款水産物用荷役施設の項の改正規定及び次項の規定は、令和六年八月一日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の日から令和六年八月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の別表第一 一の部(8)の款水産物用荷役施設の項の規定の適用については、同項中「二千三百十一万九千円」とあるのは、「二千四百八十四万四百円」とする。

別表第一(第三条、第九条関係)

(平一七規則二〇一・平二〇規則九五・平二〇規則一七三・平二二規則九八・令元規則一〇・令六規則一三〇・一部改正)

一 東京港

(1) 係留施設

港湾施設名 | 単位 | 使用料 | 申請書様式 | |

岸壁 桟橋 物揚場 | 係留一時間未満の船舶 総トン数一トンにつき | 三円七十銭 | ||

係留一時間以上二時間未満の船舶 総トン数一トンにつき | 七円三十銭 | |||

係留二時間以上十二時間までの船舶 総トン数一トンにつき | 十円五銭 | |||

係留十二時間を超える船舶 総トン数一トンにつき | 係留二時間以上十二時間までの使用料に十二時間を超える十二時間までごとに六円七十銭を加算した額 | |||

係船浮標 係船くい | 総トン数千トン未満の船舶一隻につき | 十二時間まで | 四千四十円 | |

十二時間を超える場合 | 十二時間までの使用料に十二時間を超える十二時間までごとに二千六百九十円を加算した額 | |||

総トン数千トン以上三千トン未満の船舶一隻につき | 十二時間まで | 八千八十円 | ||

十二時間を超える場合 | 十二時間までの使用料に十二時間を超える十二時間までごとに五千三百九十円を加算した額 | |||

総トン数三千トン以上五千トン未満の船舶一隻につき | 十二時間まで | 一万二千百十円 | ||

十二時間を超える場合 | 十二時間までの使用料に十二時間を超える十二時間までごとに八千八十円を加算した額 | |||

総トン数五千トン以上一万トン未満の船舶一隻につき | 十二時間まで | 一万八千百九十円 | ||

十二時間を超える場合 | 十二時間までの使用料に十二時間を超える十二時間までごとに一万二千百三十円を加算した額 | |||

総トン数一万トン以上一万五千トン未満の船舶一隻につき | 十二時間まで | 三万三百円 | ||

十二時間を超える場合 | 十二時間までの使用料に十二時間を超える十二時間までごとに二万二百円を加算した額 | |||

総トン数一万五千トン以上の船舶一隻につき | 十二時間まで | 三万六千三百五十円 | ||

十二時間を超える場合 | 十二時間までの使用料に十二時間を超える十二時間までごとに二万四千二百四十円を加算した額 | |||

小型油槽船係留施設 | 総トン数一トンにつき | 二十四時間までごとに | 三円 | |

泊地ていけい場 | 総トン数三百トン以上の船舶 | 係船浮標使用料の五割に相当する額 | ||

備考 泊地ていけい場を総トン数三百トン未満の船舶が使用する場合については、使用料を徴収しない。

(2) 船舶給水施設

港湾施設名 | 種別 | 単位 | 使用料 | 申請書様式 |

船舶給水施設 | 岸壁給水 | 給水量二十立方メートルまで | 一万三千円 | |

給水量二十立方メートルを超える場合 | 給水量二十立方メートルまでの使用料に二十立方メートルを超える一立方メートルまでごとに六百五十円を加算した額 | |||

給水作業を自ら行った場合(第三十一条の規定による場合に限る。) 給水量一立方メートルまでごとに | 五百五十円 | |||

運搬給水 | 給水量二十五立方メートルまで | 一万六千二百五十円 | ||

給水量二十五立方メートルを超え五十立方メートルまで | 三万二千五百円 | |||

給水量五十立方メートルを超える場合 | 給水量二十五立方メートルを超え五十立方メートルまでの使用料に五十立方メートルを超える一立方メートルまでごとに六百五十円を加算した額 |

備考

一 港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)別表第一京浜の部東京区の款第一区の項及び第二区の項に規定する区域以外の区域において運搬給水を行う場合の使用料については、五割増しとする。

二 船舶給水施設を次に掲げる日又は時間に使用する場合の使用料については、五割増しとする。ただし、岸壁給水における給水作業を自ら行った場合の使用料については、この限りでない。

ア 日曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

ウ 一月二日及び同月三日

エ 十二月二十九日から同月三十一日まで

オ アからエまでに掲げる日以外の日の午前零時から午前八時三十分まで及び午後五時から翌日の午前零時まで

(3) 荷役機械、上屋、野積場、冷蔵コンテナ用荷役施設、荷役連絡所及び荷役機械器具置場

港湾施設名 | 種別 | 単位 | 使用料 | 申請書様式 | |||

荷役機械 | 重量物用走行式起重機 | 一台三十分間までごとに | 四万五千円 | ||||

ばら物用走行式起重機 | アンローダー | 一台一時間までごとに | 五万三千円 | ||||

ベルトコンべアー | 一台一時間までごとに | 三万六千円 | |||||

上屋 | 一般上屋(自動車上屋、食品上屋及びばら物上屋以外のもの) | 特級(知事が指定する上屋) | 一月一平方メートルまでごとに | 七百五十円 | |||

一級(知事が指定する上屋) | 一月一平方メートルまでごとに | 六百九十四円 | |||||

二級(知事が指定する上屋) | 一月一平方メートルまでごとに | 六百五十一円 | |||||

三級(知事が指定する上屋) | 一月一平方メートルまでごとに | 四百九十一円 | |||||

自動車上屋(知事が指定する上屋) | 屋上部 | 一月一平方メートルまでごとに | 百五十二円 | ||||

一階部 | 一月一平方メートルまでごとに | 百九十四円 | |||||

食品上屋(知事が指定する上屋) | 貨物を蔵置する区画 | 一月一平方メートルまでごとに | 二千三百七十三円 | ||||

その他 | 一月一平方メートルまでごとに | 七百二十円 | |||||

ばら物上屋(知事が指定する上屋) | 一月一平方メートルまでごとに | 二百四十八円 | |||||

野積場 | 一般野積場(ばら物野積場以外のもの) | 特級(知事が指定する野積場) | 一月一平方メートルまでごとに | 三百六十五円 | |||

一級(知事が指定する野積場) | 一月一平方メートルまでごとに | 百五十二円 | |||||

二級(知事が指定する野積場) | 一月一平方メートルまでごとに | 百六円 | |||||

ばら物野積場(知事が指定する野積場) | 一月一平方メートルまでごとに | 二百七十四円 | |||||

冷蔵コンテナ用荷役施設 | 長さが六・一メートル以下の冷蔵コンテナ用 | 一日につき | 千五百四十三円 | ||||

長さが六・一メートルを超える冷蔵コンテナ用 | 一日につき | 二千六十円 | |||||

荷役連絡所 | 特級(知事が指定する荷役連絡所) | 一月一平方メートルまでごとに | 二千七百円 | ||||

一級(知事が指定する荷役連絡所) | 一月一平方メートルまでごとに | 千三百七十円 | |||||

二級(知事が指定する荷役連絡所) | 一月一平方メートルまでごとに | 千二百八十円 | |||||

三級(知事が指定する荷役連絡所) | 一月一平方メートルまでごとに | 九百円 | |||||

荷役機械器具置場 | 一級(コンクリート造、ブロック造又は鉄骨造のもの) | 定期使用 | 一月一平方メートルまでごとに | 三百四十円 | |||

一般使用 | 一日一平方メートルまでごとに | 十一円 | |||||

二級(一級以外のもの) | 定期使用 | 一月一平方メートルまでごとに | 二百四十円 | ||||

一般使用 | 一日一平方メートルまでごとに | 九円 | |||||

(4) 貯木場

港湾施設名 | 種別 | 単位 | 使用料 | 申請書様式 |

貯木場 | 定期使用 | 一月一平方メートルまでごとに | 二十二円 | |

一般使用 | 六十日までは、一日一平方メートルまでごとに | 八十銭 | ||

六十一日以後は、一日一平方メートルまでごとに | 一円六十銭 |

(5) 港湾施設用地

港湾施設名 | 種別 | 単位 | 使用料 | 申請書様式 | ||||

港湾施設用地 | 柱類 | 電柱(本柱、支線柱又は支線で公共的性質を有するもの) | 一月一本につき | 二百八十三円 | ||||

その他 | 一月一本につき | 四百九十六円 | ||||||

地下埋設物 | 最大口径十センチメートル未満のもの | 一月一メートルまでごとに | 十九円 | |||||

最大口径十センチメートル以上五十センチメートル未満のもの | 一月一メートルまでごとに | 五十七円 | ||||||

架空管 | 最大口径十センチメートル未満のもの | 一月一メートルまでごとに | 二百円 | |||||

最大口径十センチメートル以上のもの | 一月一メートルまでごとに | 五百七十円 | ||||||

その他 | 公衆電話所 | 定期使用 | 一月一平方メートルまでごとに(ただし、公衆電話所の面積は一箇所一台につき二平方メートルとみなす。) | 百八十三円 | ||||

地上構造物で固定式のもの | 港湾関係業者又はこれと密接な関係にある者が、その事業の用に供するために使用する場合 | 一月一平方メートルまでごとに | 三百六十四円 | |||||

右記以外の場合 | 一月一平方メートルまでごとに | 四百五十四円 | ||||||

地上構造物で移動式のもの | 一月移動範囲一平方メートルまでごとに | 百六十四円 | ||||||

地下構造物 | 一月一平方メートルまでごとに | 二百円 | ||||||

車両整理場として使用するとき | 一月一平方メートルまでごとに | 五十五円 | ||||||

港湾駐車場として使用するとき | 一月一平方メートルまでごとに | 三百六十四円 | ||||||

野積場と同様の用途に使用するとき | 一月一平方メートルまでごとに | 野積場の使用料に相当する額 | ||||||

標識又は案内板 | 一月一平方メートルまでごとに | 四百五十四円 | ||||||

送電塔、無線塔又はこれに類するもの | 一月一平方メートルまでごとに | 四百五十四円 | ||||||

航行補助施設 | 一月一平方メートルまでごとに | 四百五十四円 | ||||||

気象、海象又は土地観測施設 | 一月一平方メートルまでごとに | 四百五十四円 | ||||||

郵便差出箱又は信書便差出箱 | 一月一平方メートルまでごとに | 四百五十四円 | ||||||

水道管、下水管、ガス管(最大口径五十センチメートル以上のもの)又は洞道 | 一月一平方メートルまでごとに | 二百円 | ||||||

地下変電所 | 地上露出部分 | 一月一平方メートルまでごとに | 四百五十四円 | |||||

地下部分 | 一月一平方メートルまでごとに | 二百円 | ||||||

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設 | 一月一平方メートルまでごとに | 四百四十円 | ||||||

右記以外のもの | 定期使用 | 一月一平方メートルまでごとに | 四百五十四円を超えない範囲でその都度知事が定める額 | |||||

一般使用 | 一日一平方メートルまでごとに | 十二円 | ||||||

備考

一 地上構造物とは、地上に設けられる構造物で、柱類、架空管、公衆電話所、標識、案内板、送電塔、無線塔及びこれに類するもの、航行補助施設、気象及び海象並びに土地観測施設、郵便差出箱、信書便差出箱、地下変電所並びに工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設以外のものをいう。

二 地上構造物で固定式のもの及び移動式のもののうち、高架式のもの又は空間を使用するものの使用料の額は五割とする。

三 地下構造物とは、地下に設けられる構造物で、地下埋設物、水道管、下水管、ガス管(最大口径五十センチメートル以上のもの)、洞道及び地下変電所以外のものをいう。

四 港湾駐車場とは、主としてふ頭地域における交通混雑の緩和を目的として設置する駐車場をいう。

(6) 客船ターミナル施設

港湾施設名 | 種別 | 単位 | 使用料 | 申請書様式 | ||||

客船ターミナル施設 | 事務室 | 特級(知事が指定する客船ターミナル施設) | 定期使用 | 一月一平方メートルまでごとに | 五千二百円 | |||

一級(知事が指定する客船ターミナル施設) | 一月一平方メートルまでごとに | 三千五百円 | ||||||

二級(知事が指定する客船ターミナル施設) | 一月一平方メートルまでごとに | 千四百五十円 | ||||||

店舗 | 特級(知事が指定する客船ターミナル施設) | 一月一平方メートルまでごとに | 五千二百円 | |||||

二級(知事が指定する客船ターミナル施設) | 一月一平方メートルまでごとに | 二千三百円 | ||||||

食堂 | 一月一平方メートルまでごとに | 二千三百円 | ||||||

駐車場 | 特級(知事が指定する客船ターミナル施設) | 一月一台につき | 十一万五千円 | |||||

一級(知事が指定する客船ターミナル施設) | 一月一台につき | 九万一千円 | ||||||

二級(知事が指定する客船ターミナル施設) | 一月一台につき | 二万円 | ||||||

その他 | 土地、工作物又は床面。ただし、港湾施設用地に係るものを除く。 | 特級(知事が指定する客船ターミナル施設) | 一月一平方メートルまでごとに | 五千二百円 | ||||

一級(知事が指定する客船ターミナル施設) | 一月一平方メートルまでごとに | 三千五百円 | ||||||

二級(知事が指定する客船ターミナル施設) | 一月一平方メートルまでごとに | 二千三百円 | ||||||

壁面 | 特級(知事が指定する客船ターミナル施設) | 一月一平方メートルまでごとに | 二千六百円 | |||||

一級(知事が指定する客船ターミナル施設) | 一月一平方メートルまでごとに | 千七百五十円 | ||||||

二級(知事が指定する客船ターミナル施設) | 一月一平方メートルまでごとに | 千百五十円 | ||||||

ホール | 一般使用 | 午前(午前九時から正午まで) | 二万円 | |||||

午後(午後一時から午後四時三十分まで) | 四万円 | |||||||

夜間(午後五時三十分から午後九時三十分まで) | 五万円 | |||||||

全日(午前九時から午後九時三十分まで) | 十万円 | |||||||

午前九時前又は午後九時三十分後 それぞれ一時間までごとに | 一万二千五百円 | |||||||

正午から午後一時まで(午前及び午後を継続して使用する場合を除く。) | 八千円 | |||||||

午後四時三十分から午後五時三十分まで(午後及び夜間を継続して使用する場合を除く。) | 八千円 | |||||||

駐車場 | 機械精算式駐車場 | 一回一台につき二時間まで | 四百円 | |||||

一回一台につき二時間を超える場合 | 二時間までの使用料に三十分ごとに百円を加算した額 | |||||||

その他 | 特級(知事が指定する客船ターミナル施設) | 一日一台につき | 四千円 | |||||

一級(知事が指定する客船ターミナル施設) | 一日一台につき | 三千円 | ||||||

二級(知事が指定する客船ターミナル施設) | 一日一台につき | 千円 | ||||||

待合所施設 | 特級(知事が指定する客船ターミナル施設) | 一日一平方メートルまでごとに | 百七十円 | |||||

業としての写真等の撮影のための使用 | 写真の撮影 一時間までごとに | 一万二千円 | ||||||

映画、テレビ及びビデオの撮影 一時間までごとに | 三万六千円 | |||||||

一級(知事が指定する客船ターミナル施設) | 一日一平方メートルまでごとに | 百二十円 | ||||||

業としての写真等の撮影のための使用 | 写真の撮影 一時間までごとに | 八千円 | ||||||

映画、テレビ及びビデオの撮影 一時間までごとに | 二万四千円 | |||||||

二級(知事が指定する客船ターミナル施設) | 一日一平方メートルまでごとに | 五十円 | ||||||

業としての写真等の撮影のための使用 | 写真の撮影 一時間までごとに | 千五百六十円 | ||||||

映画、テレビ及びビデオの撮影 一時間までごとに | 六千七百五十円 | |||||||

旅客乗降用渡橋 | 一台二十四時間までごとに | 三万円 | ||||||

備考 機械精算式駐車場における二時間を超える場合の使用料については、一日当たりの使用料の最高限度額を千円とする。

(7) 橋りょう附帯施設

港湾施設名 | 種別 | 単位 | 使用料 | 申請書様式 | ||

橋りょう附帯施設 | 店舗 | 定期使用 | 一月一平方メートルまでごとに | 二千三百円 | ||

その他 | 定期使用 | 床面 | 一月一平方メートルまでごとに | 二千三百円 | ||

壁面 | 一月一平方メートルまでごとに | 千百五十円 | ||||

一般使用 | 一日一平方メートルまでごとに | 五十円 | ||||

(8) その他の施設

港湾施設名 | 単位 | 使用料 | 申請書様式 | |

電気施設 | 百ワツト 一時間までごとに | 六円 | ||

コンテナ搬送用台車置場 | 一月一平方メートルまでごとに | 三百六十円 | ||

コンテナ置場 | 一月一平方メートルまでごとに | 三百六十円 | ||

コンテナ用荷役機器整備点検施設 | 一月までごとに | 百十九万六千八百五十五円 | ||

船客待合所 | 定期使用 | 一月一平方メートルまでごとに | 四百六十円 | |

一般使用 | 一日一平方メートルまでごとに | 十五円 | ||

散水施設 | 一台一時間までごとに | 二千円 | ||

車両乗降用施設 | 一台一月までごとに | 二十七万一千二百三十円 | ||

自動車はかり | 一台一月までごとに | 二十四万二千円 | ||

木材用荷役施設 | 一月 | 四千九百四万四千円 | ||

水産物用荷役施設 | 一月 | 二千三百十一万九千円 | ||

清掃施設 | 一台一時間までごとに | 千九百円 | ||

二 島しょ港湾

港湾施設名 | 単位 | 使用料 | 申請書様式 | ||

岸壁 桟橋 船揚場 物揚場 | 総トン数一トンにつき 係留二十四時間までごとに | 二円十銭 | |||

係船浮標 | 総トン数千トン未満の船舶一隻につき 二十四時間までごとに | 八百六十四円 | |||

総トン数千トン以上三千トン未満の船舶一隻につき 二十四時間までごとに | 千七百二十八円 | ||||

総トン数三千トン以上の船舶一隻につき 二十四時間までごとに | 二千五百九十二円 | ||||

船舶給水施設 | 給水量一立方メートルまでごとに | 九百六十円 | |||

上屋 | 一月一平方メートルまでごとに | 四百四十円 | |||

港湾施設用地 | 柱類 | 電柱(本柱、支線柱又は支線で公共的性質を有するもの) | 一月一本につき | 十六円 | |

その他 | 一月一本につき | 五十二円 | |||

地下埋設物 | 最大口径十センチメートル未満のもの | 一月一メートルまでごとに | 四円 | ||

最大口径十センチメートル以上五十センチメートル未満のもの | 一月一メートルまでごとに | 八円 | |||

公衆電話所 | 一月一平方メートルまでごとに | 二十一円 | |||

その他 | 一月一平方メートルまでごとに | 十四円 | |||

冷蔵コンテナ用荷役施設 | 長さが三・一メートル以下の冷蔵コンテナ用 | 一日につき | 七百六十五円 | ||

長さが三・一メートルを超える冷蔵コンテナ用 | 一日につき | 千九十円 | |||

船客待合所 | 一月一平方メートルまでごとに | 六十四円 | |||

輸送管施設 | 輸送量五十キロリットル以下のもの | 五千百円 | |||

輸送量五十キロリットルを超える場合 | 輸送量五十キロリットル以下のものの使用料に五十キロリットルを超える一キロリットルまでごとに百二円を加算した額 | ||||

備考

一 岸壁、桟橋、船揚場、物揚場及び係船浮標を総トン数百トン未満の船舶が使用する場合については、使用料を徴収しない。

二 前号の各施設を定期船が使用する場合の使用料については、各使用料の五割とする。

三 船舶給水施設を次に掲げる日又は時間に使用する場合の使用料については、五割増しとする。

ア 日曜日

イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日

ウ 一月二日及び同月三日

エ 十二月二十九日から同月三十一日まで

オ アからエまでに掲げる日以外の日の午前零時から午前八時三十分まで及び午後五時から翌日の午前零時まで

別表第二(第三条、第九条関係)

(平二二規則九八・平二六規則五一・令二規則五一・令六規則七六・一部改正)

港湾施設名 | 種別 | 単位 | 占用料 | 申請書様式 | |||

臨港道路 | 柱類その他これらに類する工作物 | 柱類 | 第一種電柱(電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいう。) | 一月一本につき | 三百六十六円 | ||

第二種電柱(電柱のうち四条又は五条の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいう。) | 一月一本につき | 五百六十六円 | |||||

第三種電柱(電柱のうち六条以上の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいう。) | 一月一本につき | 七百八十三円 | |||||

第一種電話柱(電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいう。) | 一月一本につき | 二百八十三円 | |||||

第二種電話柱(電話柱のうち四条又は五条の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいう。) | 一月一本につき | 四百五十円 | |||||

第三種電話柱(電話柱のうち六条以上の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいう。) | 一月一本につき | 六百十六円 | |||||

その他の柱類 | 一月一本につき | 二十八円 | |||||

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一月一個につき | 五百六十六円 | |||||

広告塔 | 表示面積一月一平方メートルまでごとに | 千九百十六円 | |||||

架空線等 | 共架電線(電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。)その他上空に設ける線類 | 長さ一月一メートルまでごとに | 三円 | ||||

地下電線その他地下に設ける線類 | 長さ一月一メートルまでごとに | 一円 | |||||

路上に設ける変圧器 | 一月一個につき | 二百六十六円 | |||||

地下に設ける変圧器 | 占用面積一月一平方メートルまでごとに | 百六十六円 | |||||

その他 | 占用面積一月一平方メートルまでごとに | 五百六十六円 | |||||

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | 外径が〇・〇七メートル未満のもの | 長さ一月一メートルまでごとに | 十一円 | ||||

外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの | 長さ一月一メートルまでごとに | 十六円 | |||||

外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 長さ一月一メートルまでごとに | 二十五円 | |||||

外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 長さ一月一メートルまでごとに | 三十三円 | |||||

外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの | 長さ一月一メートルまでごとに | 五十円 | |||||

外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの | 長さ一月一メートルまでごとに | 六十八円 | |||||

外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの | 長さ一月一メートルまでごとに | 百十八円 | |||||

外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの | 長さ一月一メートルまでごとに | 百六十六円 | |||||

外径が一メートル以上のもの | 長さ一月一メートルまでごとに | 三百三十三円 | |||||

鉄道、軌道その他これらに類する施設 | 占用面積一月一平方メートルまでごとに | 五百六十六円 | |||||

日よけその他これに類する施設 | 占用面積一月一平方メートルまでごとに | 五百六十六円 | |||||

上空又は地下に設ける通路その他これらに類する施設 | 上空に設ける通路 | 占用面積一月一平方メートルまでごとに | 九百五十八円 | ||||

地下に設ける通路 | 占用面積一月一平方メートルまでごとに | 五百七十五円 | |||||

その他 | 占用面積一月一平方メートルまでごとに | 五百六十六円 | |||||

売店、露店その他これらに類する施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積一日一平方メートルまでごとに | 二百三十円 | ||||

その他 | 占用面積一月一平方メートルまでごとに | 千九百十六円 | |||||

看板その他これに類する工作物 | 看板 | 表示面積一月一平方メートルまでごとに | 千九百十六円 | ||||

標識 | 一月一本につき | 四百五十円 | |||||

太陽光発電設備及び風力発電設備 | 占用面積一月一平方メートルまでごとに | 五百六十六円 | |||||

津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設 | 占用面積一月一平方メートルまでごとに | Aに一万二千分の二十四を乗じて得た額(Aは、当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して、知事が算定した当該土地の一平方メートル当たりの評価額とする。以下同じ。) | |||||

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設、危険防止施設及び工事用材料置場 | 占用面積一月一平方メートルまでごとに | 千九百十六円 | |||||

高架の道路の路面下に設ける自動車駐車場その他これに類する施設 | 建築物 | 階数が一のもの | 占用面積一月一平方メートルまでごとに | Aに一万二千分の六を乗じて得た額 | |||

階数が二のもの | 占用面積一月一平方メートルまでごとに | Aに一万二千分の八を乗じて得た額 | |||||

階数が三のもの | 占用面積一月一平方メートルまでごとに | Aに一万二千分の十一を乗じて得た額 | |||||

階数が四以上のもの | 占用面積一月一平方メートルまでごとに | Aに一万二千分の十二を乗じて得た額 | |||||

その他 | 占用面積一月一平方メートルまでごとに | Aに一万二千分の六を乗じて得た額 | |||||

その他 | 占用面積一月一平方メートルまでごとに | 千九百十六円を超えない範囲でその都度知事が定める額 | |||||

別表第三(第七十四条関係)

(平一七規則二〇一・全改、平二六規則五一・一部改正)

一 高圧ガス

項目 | 車両の種類 | 要件 |

可燃性ガス及び毒性ガス 酸素 不活性ガス | タンク自動車(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十五条の三第一項第二十三号に規定するタンク自動車をいう。以下同じ。)、普通自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)及び四輪以上の小型自動車(同条に規定する小型自動車をいう。以下同じ。) | 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)その他関係法令に定める事項を遵守すること。 |

二 毒物及び劇物

項目 | 品名 | 車両の種類 | 要件 |

毒物 | シアン化水素 | タンク自動車、普通自動車及び四輪以上の小型自動車 | 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)及び危険物の規制に関する政令その他関係法令に定める事項を遵守すること。 |

劇物 | 硫酸 塩酸 苛性ソーダ アンモニア水(一〇パーセント以下を含有するものを除く。) |

三 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表第一に掲げるもの

項目 | 品名 | 車両の種類 | 要件 |

第四類・引火性液体 | 第一石油類 | タンク自動車、普通自動車及び四輪以上の小型自動車 | 消防法及び危険物の規制に関する政令その他関係法令に定める事項を遵守すること。 |

アルコール類 | |||

第二石油類 | |||

第六類・酸化性液体 | 過酸化水素 硝酸 その他のもので危険物の規制に関する政令第一条第四項に規定するもの 前記に掲げるもののいずれかを含有するもの |

別記

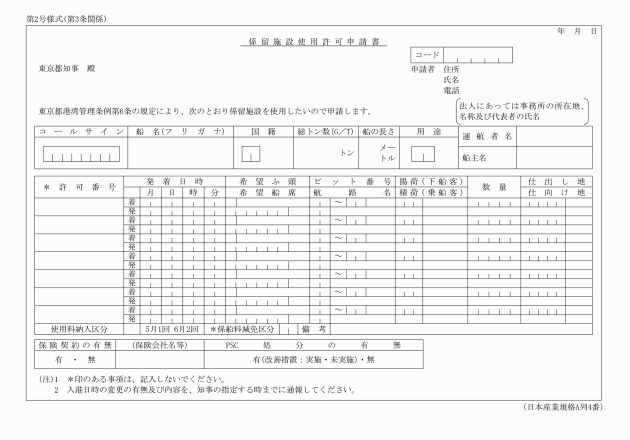

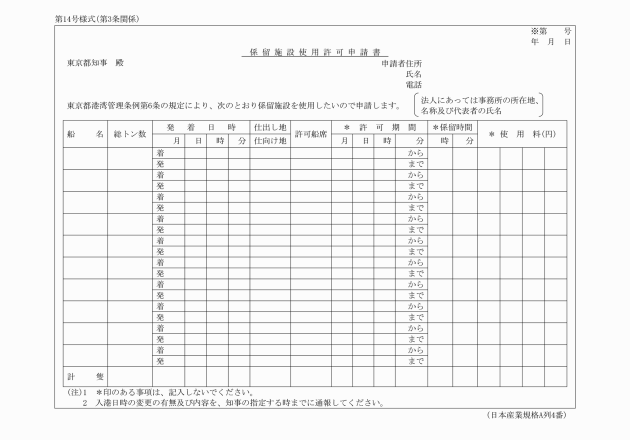

(平20規則95・全改、令元規則35・令3規則21・一部改正)

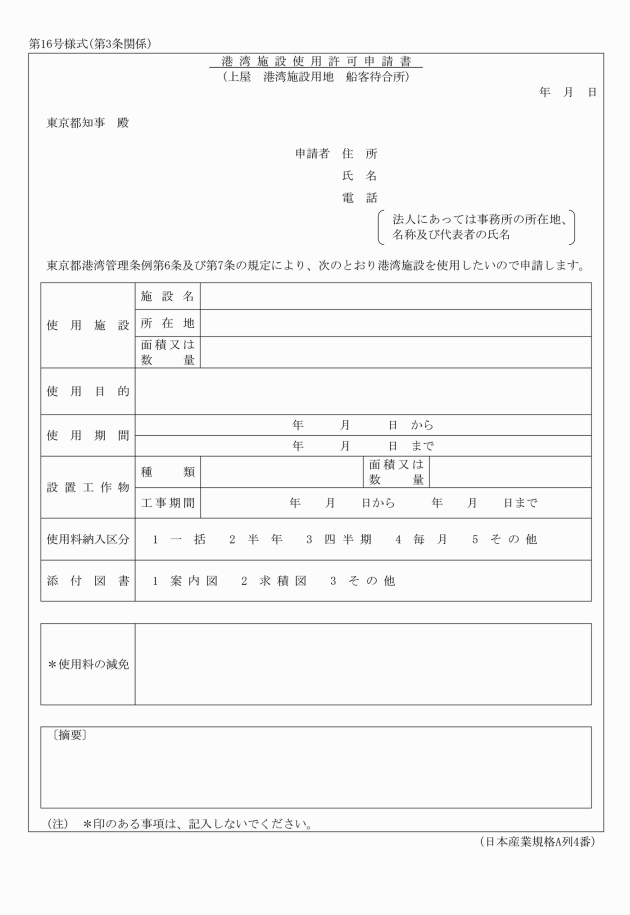

(令元規則35・一部改正)

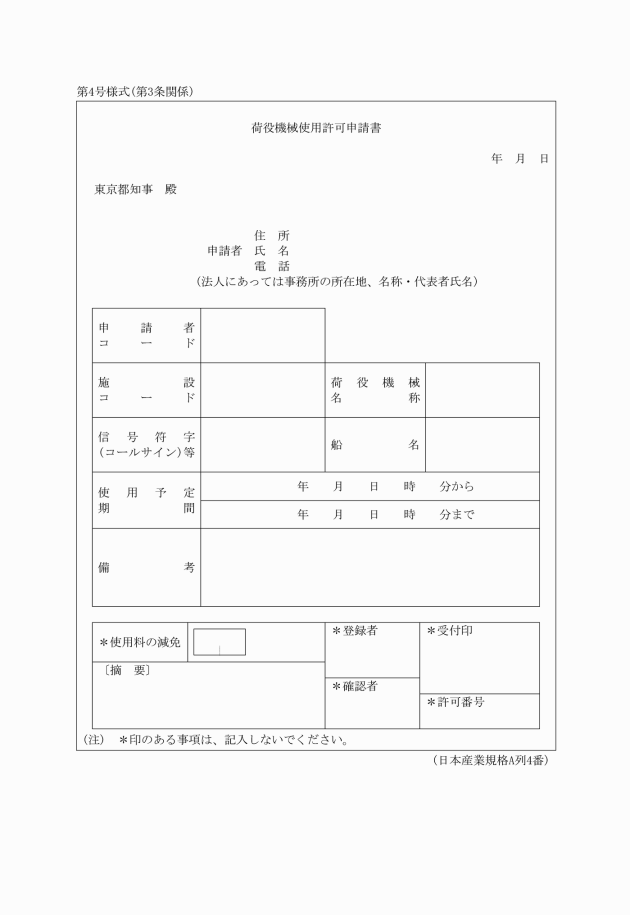

(平20規則95・全改、令元規則35・一部改正)

(平20規則95・全改、令元規則35・一部改正)

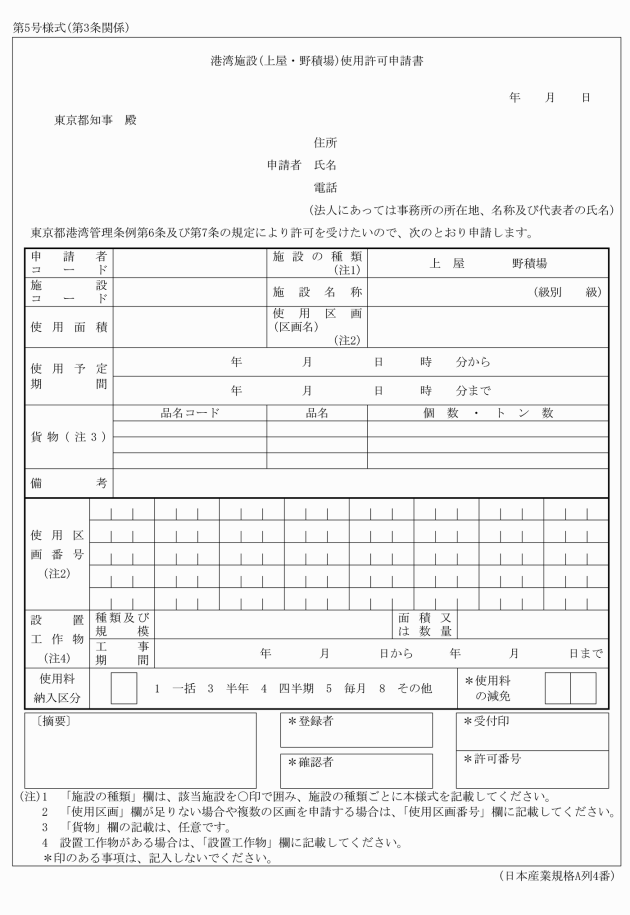

(平22規則98・全改、令元規則35・一部改正)

(平22規則98・全改、令元規則35・一部改正)

(平17規則29・平22規則98・令元規則35・一部改正)

(平22規則98・令元規則35・一部改正)

(平17規則29・平22規則98・令元規則35・一部改正)

(平20規則95・追加、令元規則35・一部改正)

(平22規則98・全改、令元規則35・一部改正)

(平20規則95・追加、令元規則35・一部改正)

(平22規則98・追加、令元規則35・一部改正)

(平17規則29・令元規則35・一部改正)

(平20規則173・令元規則35・一部改正)

第13号様式 削除

(平17規則201)

(令元規則35・一部改正)

第15号様式 削除

(平17規則201)

(令元規則35・一部改正)

(令元規則35・一部改正)

(令元規則35・一部改正)

(平22規則98・令元規則35・一部改正)

(平22規則98・令元規則35・一部改正)

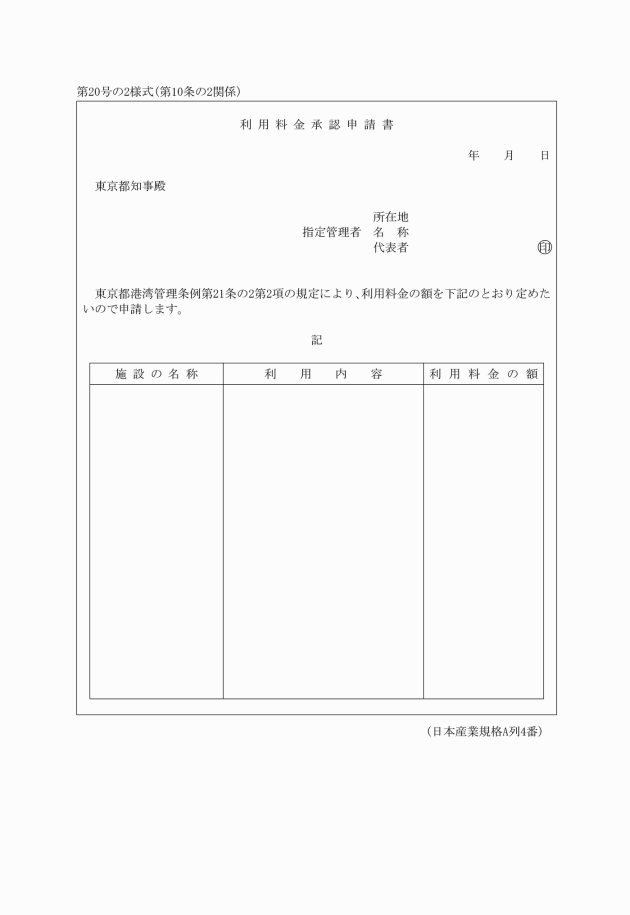

(平28規則190・追加、令元規則35・一部改正)

(平17規則29・全改、令元規則35・一部改正)

第22号様式から第29号様式まで 削除

(平17規則29)

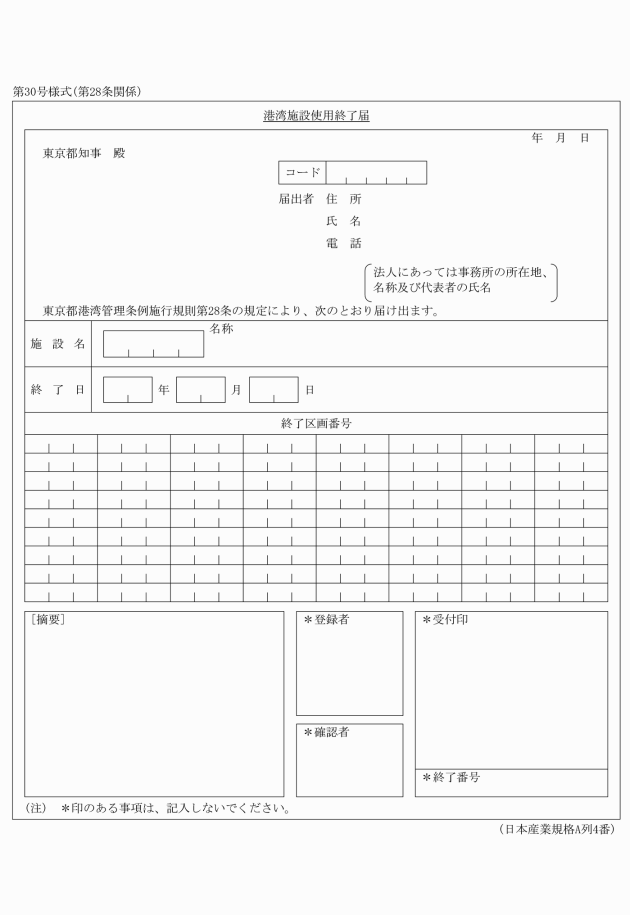

(平22規則98・令元規則35・一部改正)

(令元規則35・一部改正)

(平17規則29・令元規則35・一部改正)

(平17規則29・令元規則35・一部改正)

(令元規則35・一部改正)