○東京消防庁優良防火対象物認定表示制度に関する規程

平成18年7月4日

消防庁告示第12号

東京消防庁優良防火対象物認定表示制度に関する規程を次のように定める。

東京消防庁優良防火対象物認定表示制度に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号。以下「条例」という。)第55条の5の10第1項及び第6項並びに火災予防条例施行規則(昭和37年東京都規則第100号。以下「規則」という。)第11条の17第2項及び第3項、第11条の18並びに第11条の23第2項に規定する申請について必要な事項、優良防火対象物認定証の表示の方法等、優良防火対象物認定申請書に添付する図書及び申請の内容の調査、認定基準並びに認定優良防火対象物変更認定申請書に添付する図書を定めるものとする。

(令2消防庁告示7・一部改正)

(申請の単位)

第1条の2 条例第55条の5の10第1項の規定による申請は、規則第11条の16に規定する防火対象物の全ての管理権原者又は当該防火対象物のうち、次に掲げるものの全ての管理権原者により行うものとする。

(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第2条の規定により一の防火対象物とみなされる同一敷地内の各防火対象物

(2) 令第8条に規定する開口部のない耐火構造(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第2条第7号に規定する耐火構造をいう。)の床又は壁で区画された部分

(3) 前2号に掲げるもののほか、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況から、申請部分以外の部分で発生した火災の影響が小さいと消防総監が認める部分

(令2消防庁告示7・追加)

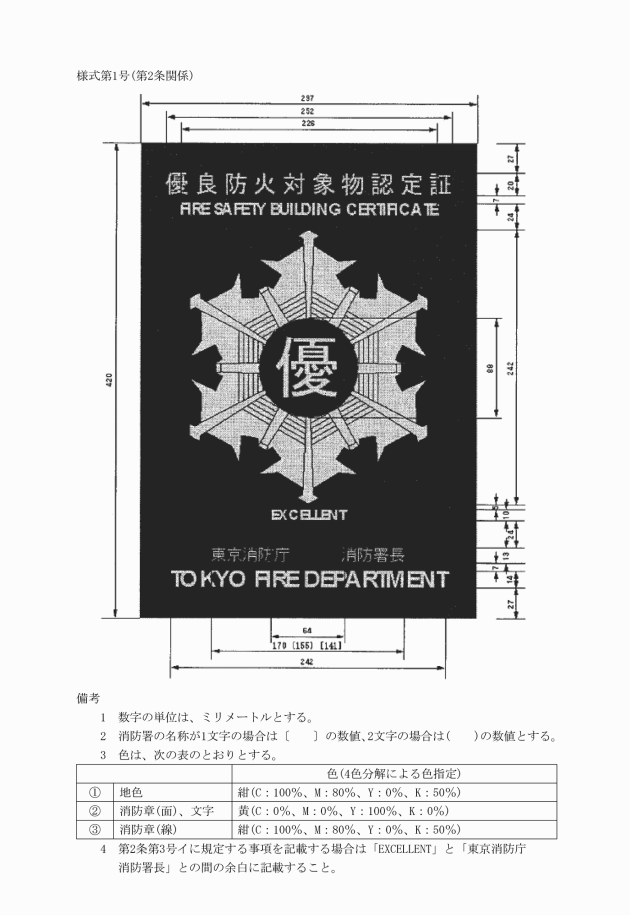

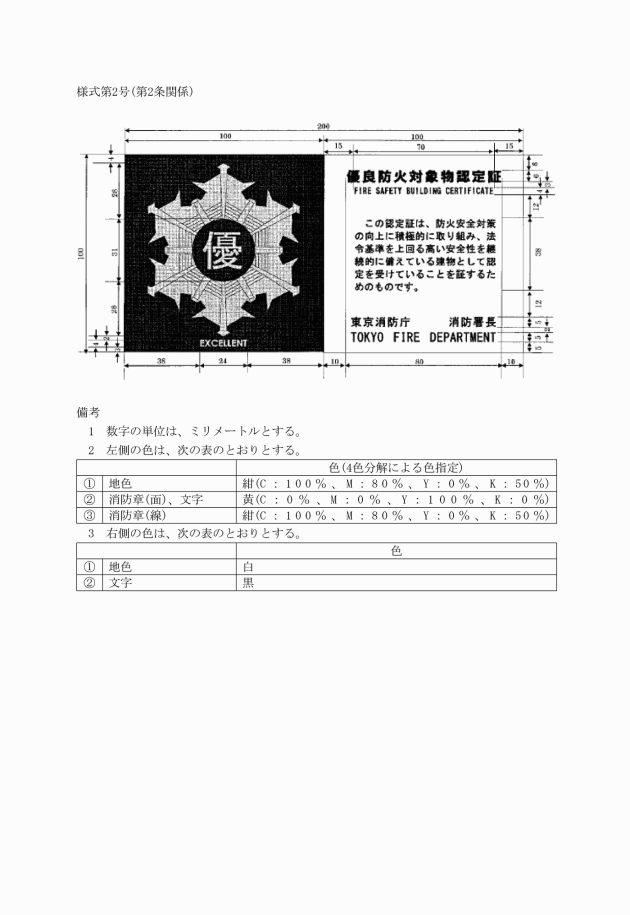

(優良防火対象物認定証の表示の方法等)

第2条 条例第55条の5の10第6項に規定する消防総監が定める優良防火対象物認定証の表示の方法等は、次のとおりとする。

(1) 表示の場所等

優良防火対象物認定証は、次に掲げる場所等に付するものとする。

ア 条例第55条の5の10第2項の規定による認定を受けた防火対象物(以下「認定優良防火対象物」という。)の見やすい場所

イ 認定優良防火対象物に係るパンフレット、カタログ、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

(2) 表示の様式

(3) 表示の記載事項

ア 優良防火対象物認定証には、認定を行った者を記載するものとする。

イ 別記様式第1号の優良防火対象物認定証には、認定を受けた防火対象物の名称を記載することができる。

(平26消防庁告示2・平28消防庁告示15・一部改正)

(優良防火対象物認定申請書に添付する図書)

第3条 規則第11条の17第2項に規定する消防総監が必要と認める図書は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる図書とする。

区分 | 図書 |

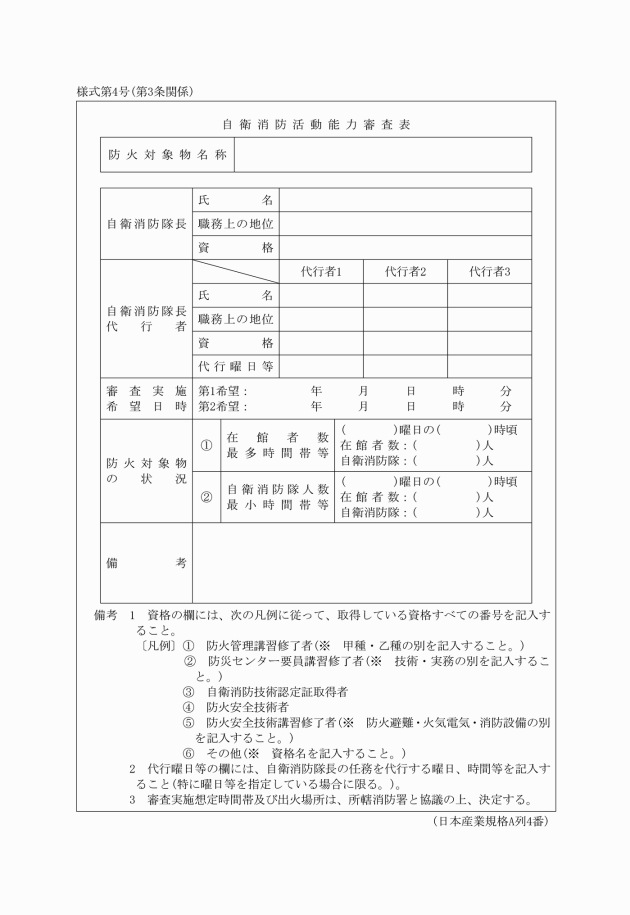

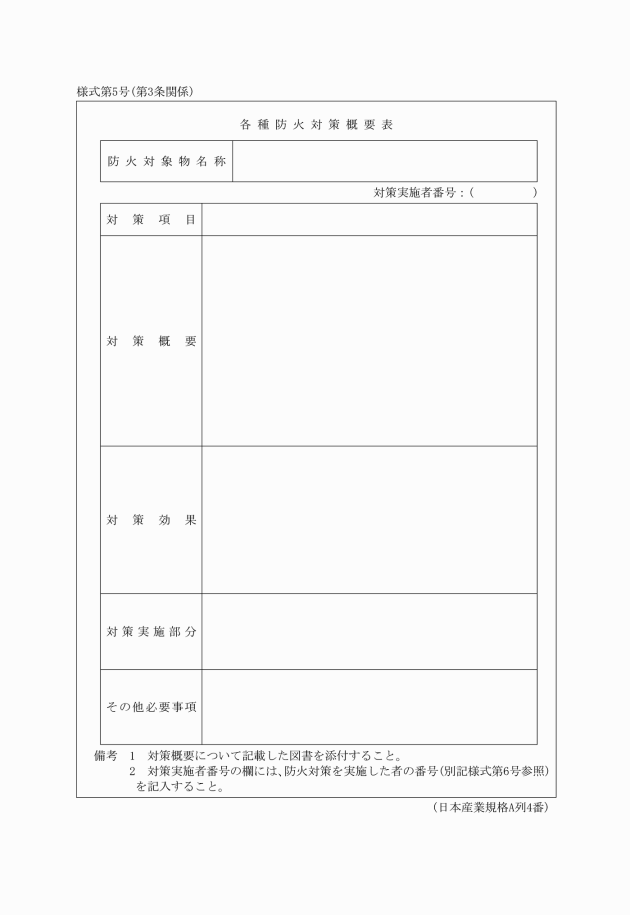

共通 | 1 避難上の安全性を確認できる図書 2 別記様式第4号に定める自衛消防活動能力審査表 3 別記様式第5号に定める各種防火対策概要表 |

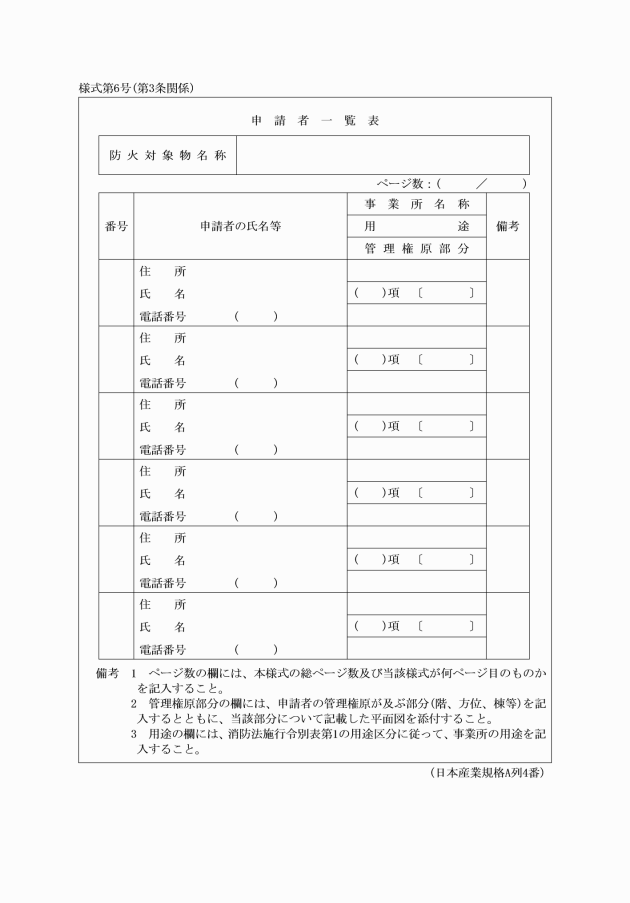

申請する防火対象物が管理について権原が分かれている場合 | 別記様式第6号に定める申請者一覧表 |

規則第11条の17第3項に基づき、消防総監が指定する者に申請の内容を調査させている場合 | 別記様式第7号に定める認定基準適合状況調査結果書 |

(平26消防庁告示2・一部改正)

(申請内容の調査)

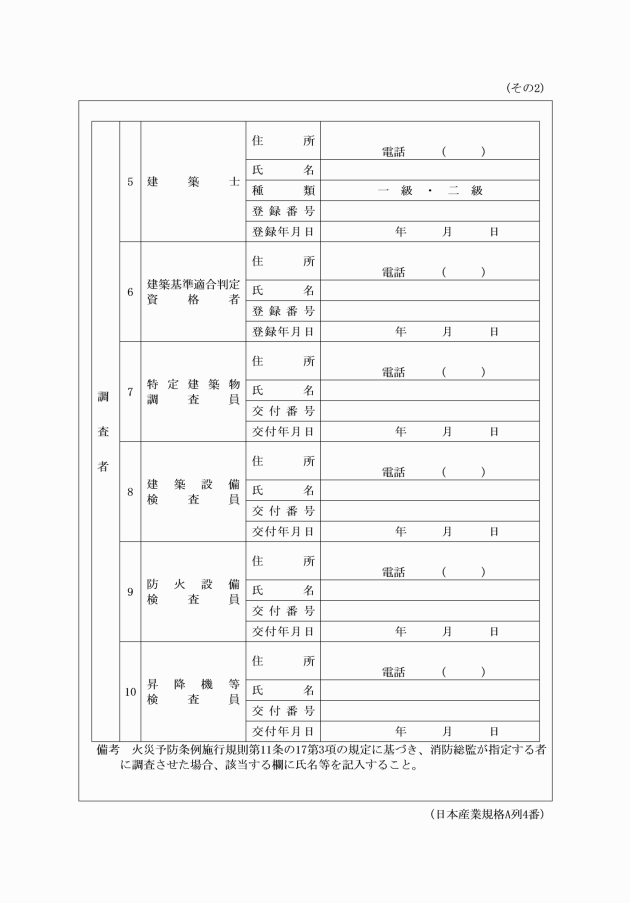

第4条 規則第11条の17第3項に規定する消防総監が指定する者は、次の表の左欄に掲げる者とし、それぞれ右欄に掲げる基準について調査するものとする。ただし、当該基準について、法令に従い、又は法令の例により調査等をしている場合は、この限りでない。

消防総監が指定する者 | 基準 |

条例第63条の2に規定する防火安全技術講習修了者のうち、火災予防施行規程(昭和37年東京消防庁告示第17号。以下「施行規程」という。)第13条第1号イに規定する防火避難課程を修了したもの | 別表に掲げる基準のうち、次に掲げるもの 1 第1、1のうち、次に掲げるもの (1) 消防用設備等及び特殊消防用設備等の項目(設置・維持の項目のうち、2を除く。) (2) 防火管理の項目(消防計画の適正履行の項目を除く。) (3) その他の項目のうち、次に掲げるもの ア 圧縮アセチレンガス等の項目 イ 住宅用火災警報器の項目 ウ 届出・検査の項目 2 第2に掲げるもの |

条例第63条の2に規定する防火安全技術講習修了者のうち、施行規程第13条第1号イに規定する火気電気課程を修了したもの | 別表に掲げる基準のうち、第1、1に掲げるもの(火を使用する設備・器具等の項目に限る。) |

消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2第1項に規定する防火対象物点検資格者 | 別表に掲げる基準のうち、第1、1に掲げるもので、次に掲げるもの 1 消防用設備等及び特殊消防用設備等の項目(設置・維持の項目のうち、2を除く。) 2 防火管理の項目のうち、次に掲げるものを除くもの (1) 避難施設等の維持管理の項目のうち、2から9まで (2) 消防用設備等の集中管理の項目 (3) 防火管理技能者選任・防火管理業務計画の届出の項目 (4) 自衛消防活動中核要員の配置等の項目 3 その他の項目のうち、次に掲げるもの (1) 少量危険物等の項目 (2) 火を使用する設備・器具等の項目 (3) 火の使用の制限等の項目 (4) 圧縮アセチレンガス等の項目 |

法第13条の2第1項に規定する危険物取扱者免状の交付を受けている者 | 別表に掲げる基準のうち、第1、1に掲げるその他の項目で、次に掲げるもの(左欄に掲げる免状により取り扱うことのできる危険物を貯蔵し、又は取り扱うものに限る。) 1 危険物製造所等の項目 2 少量危険物等の項目(1の指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱い、2の少量危険物貯蔵取扱所の位置・構造・設備の設置・管理及び4の少量危険物貯蔵取扱所の設置・管理に限る。) |

建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士又は同条第3項に規定する二級建築士 | 別表に掲げる基準のうち、次に掲げるもの 1 第1、2に掲げるもの 2 第2に掲げるもの |

建基法第77条の60に規定する建築基準適合判定資格者 | 別表に掲げる基準のうち、次に掲げるもの 1 第1、2に掲げるもの 2 第2に掲げるもの |

建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「建基則」という。)第6条の6の表(1)の項(は)の欄に規定する特定建築物調査員 | 別表に掲げる基準のうち、第1、2に掲げるもので、次に掲げるもの以外のもの 1 建築設備等の項目 2 定期調査報告等の項目(2に限る。) |

建基則第6条の6の表(2)の項(は)の欄に規定する建築設備検査員 | 別表に掲げる基準のうち、第1、2に掲げるもので、次に掲げるもの 1 建築排煙の項目 2 非常用の照明装置の項目 3 建築設備等の項目(1に限る。) 4 定期調査報告等の項目(建基則第6条の6の表(2)の項(ろ)の欄に掲げる建築設備又は防火設備に係るものに限る。) |

建基則第6条の6の表(3)の項(は)の欄に規定する防火設備検査員 | 別表に掲げる基準のうち、第1、2に掲げるもので、次に掲げるもの 定期調査報告等の項目(建基則第6条の6の表(3)の項(ろ)の欄に掲げる防火設備に係るものに限る。) |

建基則第6条の6の表(4)の項(は)の欄に規定する昇降機等検査員 | 別表に掲げる基準のうち、第1、2に掲げるもので、次に掲げるもの 1 非常用の昇降機の項目 2 建築設備等の項目(6に限る。) 3 定期調査報告等の項目(建基則第6条の6の表(4)の項(ろ)の欄に掲げる昇降機又は遊戯施設に係るものに限る。) |

(平19消防庁告示8・平28消防庁告示11・令2消防庁告示7・一部改正)

2 別表に掲げる認定基準のうち、建基法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「建基令」という。)及び東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号。以下「建安例」という。)に関係するもの(以下「建築関係法令」という。)にあっては、次のとおりとする。ただし、消防総監が認める方法に基づき次の各号の規定による安全性と同等であると消防署長が認める場合は、この限りでない。

(1) 建築関係法令(建基令第112条第19項の規定(階段の部分に係る規定に限る。)を除く。)

昭和44年5月1日において現に存する建築物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物にあっては、昭和44年5月1日における建築関係法令(建基令第112条第19項の規定(階段の部分に係る規定に限る。)を除く。)の適用を受けるものとする。

(2) 建基令第112条第19項の規定(階段の部分に係る規定に限る。)

昭和49年1月1日において現に存する建築物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物にあっては、昭和49年1月1日における建基令第112条第19項の規定(階段の部分に係る規定に限る。)の適用を受けるものとする。

(平19消防庁告示8・令2消防庁告示7・一部改正)

(認定優良防火対象物の変更の申請に添付する図書)

第6条 規則第11条の23第2項に規定する消防総監が必要と認める図書は、第3条に掲げる図書のうち、変更する内容に関するものとする。

附則

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年消防庁告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項にただし書を加える改正規定は、平成19年11月1日から施行する。

附則(平成21年消防庁告示第2号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

附則(平成24年消防庁告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の東京消防庁優良防火対象物認定表示制度に関する規程別記様式第7号の用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、平成25年3月31日までの間は、なお使用することができる。

附則(平成26年消防庁告示第2号)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)第55条の5の10第2項の規定による認定を受けている優良防火対象物(以下「認定優良防火対象物」という。)のうち、この告示による改正後の東京消防庁優良防火対象物認定表示制度に関する規程(以下「新告示」という。)別表第4の項、第5の項及び第7の項に定める認定基準に適合しないものに係る認定基準については、これらの規定にかかわらず、当該認定が失効し、又は取り消されるまでの間、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、認定優良防火対象物に表示されている優良防火対象物認定証については、新告示別記様式第1号から様式第3号までの改正規定にかかわらず、当該認定が失効し、又は取り消されるまでの間、なお表示することができる。

附則(平成28年消防庁告示第11号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

附則(平成28年消防庁告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和元年消防庁告示第10号)

1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の東京消防庁優良防火対象物認定表示制度に関する規程の様式(この告示により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和2年消防庁告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の東京消防庁優良防火対象物認定表示制度に関する規程別記様式第6号及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、令和2年9月30日までの間は、なお使用することができる。

附則(令和2年消防庁告示第7号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の部2の款建築構造の項及び同款建築設備等の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和7年消防庁告示第3号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表第1の部2の款検証法の項の改正規定(「第128条の6」を「第128条の7」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

(平19消防庁告示8・平21消防庁告示2・平26消防庁告示2・平28消防庁告示11・令2消防庁告示7・令7消防庁告示3・一部改正)

第1 法令の規定で防火に関すること。

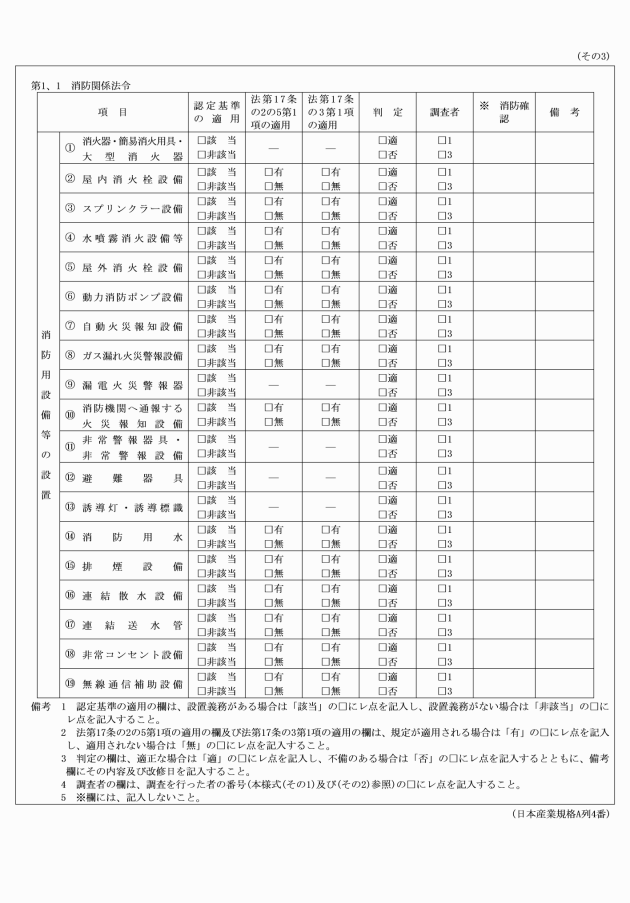

1 消防関係法令

項目 | 認定基準 | |

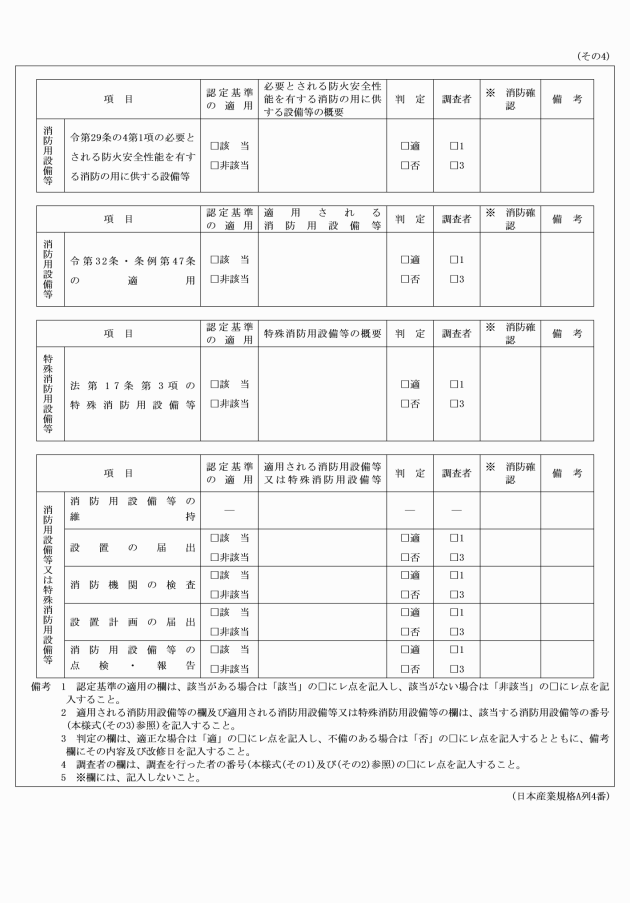

消防用設備等及び特殊消防用設備等 | 設置・維持 | 1 次に掲げるところにより、法第17条、第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令の規定に従って、消防用設備等又は特殊消防用設備等が設置されていること。 (1) 令第10条第1項及び第3項又は条例第36条第1項及び第2項若しくは第37条第1項の規定により、消火器、簡易消火用具又は大型消火器が設置されていること。 (2) 令第11条第1項、第2項及び第4項又は条例第38条第1項の規定により、屋内消火栓設備が設置されていること。 (3) 令第12条第1項、第3項及び第4項又は条例第39条第1項の規定により、スプリンクラー設備が設置されていること。 (4) 令第13条又は条例第40条第1項の規定により、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備が設置されていること。 (5) 令第19条第1項、第2項及び第4項の規定により、屋外消火栓設備が設置されていること。 (6) 令第20条第1項、第2項及び第5項又は条例第40条の2第1項の規定により、動力消防ポンプ設備が設置されていること。 (7) 令第21条第1項及び第3項又は条例第41条第1項の規定により、自動火災報知設備が設置されていること。 (8) 令第21条の2第1項の規定により、ガス漏れ火災警報設備が設置されていること。 (9) 令第22条第1項の規定により、漏電火災警報器が設置されていること。 (10) 令第23条第1項及び第3項の規定により、消防機関へ通報する火災報知設備が設置されていること。 (11) 令第24条第1項から第3項まで及び第5項又は条例第43条の2第1項の規定により、非常警報器具又は非常警報設備が設置されていること。 (12) 令第25条第1項及び第2項第1号又は条例第44条第1項の規定により、避難器具が設置されていること。 (13) 令第26条第1項及び第3項又は条例第45条第1項の規定により、誘導灯及び誘導標識が設置されていること。 (14) 令第27条第1項及び第2項の規定により、消防用水が設置されていること。 (15) 令第28条第1項及び第3項又は条例第45条の2第1項の規定により、排煙設備が設置されていること。 (16) 令第28条の2第1項、第3項及び第4項の規定により、連結散水設備が設置されていること。 (17) 令第29条第1項又は条例第46条第1項の規定により、連結送水管が設置されていること。 (18) 令第29条の2第1項又は条例第46条の2第1項の規定により、非常コンセント設備が設置されていること。 (19) 令第29条の3第1項又は条例第46条の3第1項の規定により、無線通信補助設備が設置されていること。 (20) 前各号の規定にかかわらず、令第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等にあっては、引き続き、同項に規定する通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると消防総監又は消防署長が認めた状況で設置されていること。 (21) 前各号の規定にかかわらず、現に令第32条又は条例第47条の規定が適用されている消防用設備等にあっては、引き続き、同条の規定の適用を消防総監又は消防署長が認めた状況で設置されていること。 (22) 前各号の規定にかかわらず、法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等にあっては、同項に規定する設備等設置維持計画に従って設置されていること。 (23) 前各号の規定にかかわらず、法第17条の2の5第1項の規定が適用される消防用設備等にあっては、当該消防用設備等の設置に係る技術上の基準に関する従前の規定により、設置されていること。 (24) 前号に掲げるもののほか、法第17条の3第1項の規定が適用される消防用設備等にあっては、用途が変更される前の防火対象物における消防用設備等の設置に係る技術上の基準に関する規定により、設置されていること。 2 前項に掲げるもののほか、消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画に従って設置され、又は維持されていること。 |

届出・検査 | 1 法第17条の3の2及び条例第58条の3の規定により、届出を行い、検査を受けていること。 2 条例第58条の2の規定により、届出がされていること。 | |

点検・報告 | 法第17条の3の3の規定により、点検及び報告がされていること。 | |

防火管理 | 防火管理者選任・消防計画作成の届出 | 法第8条第2項及び令第3条の2第1項の規定により、届出がされていること。 |

消防計画の適正履行 | 法第8条第1項に規定する消防計画に基づき、次に掲げる事項が適切に行われていること。 (1) 自衛消防の組織の編成、任務の分担及び指揮命令系統に関する事項 (2) 防火対象物についての火災予防上の自主検査及び当該自主検査の結果に基づく措置に関する事項 (3) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備並びに当該点検の結果に基づく措置に関する事項 (4) 避難施設の点検及び維持管理並びに避難経路図の掲示その他の避難施設の案内に関する事項 (5) 防火上の構造の点検及び維持管理に関する事項 (6) 定員の遵守その他収容人員の適正化に関する事項 (7) 防火上必要な教育に関する事項 (8) 消火、通報及び避難の訓練の定期的な実施に関する事項 (9) 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関する事項 (10) 防火管理について消防機関との連絡に関する事項 (11) 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関する事項 (12) 前各号に掲げるもののほか、防火管理に関し必要な事項 (13) 防火管理上必要な業務の一部が防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)及び関係者に雇用されている者(当該防火対象物で勤務している者に限る。)以外の者に委託されている防火対象物にあっては、防火管理上必要な業務の受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法に関する事項 (14) その管理について権原が分かれている防火対象物にあっては、当該防火対象物の当該権原の範囲に関する事項 (15) 令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ又は(16の2)項に掲げる防火対象物にあっては、消火及び避難の訓練の実施回数に関する事項(当該消火及び避難の訓練を実施する場合におけるその旨の消防機関への通報に関する事項を含む。) | |

統括防火管理者の選任・全体についての消防計画作成の届出 | 法第8条の2第1項に規定する高層建築物若しくは令第3条の3に規定する防火対象物でその管理について権原が分かれているもの又は法第8条の2第1項に規定する地下街でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものにあっては、同条第4項及び令第4条の2第1項の規定により、届出がされていること。 | |

避難施設等の維持管理 | 1 法第8条の2の4並びに条例第54条及び第55条の2の規定により、避難施設及び防火設備が適切に管理されていること。 2 条例第48条及び第49条の規定により、劇場等の客席が設けられていること。 3 条例第50条の規定により、キャバレー等及び飲食店の客席が設けられていること。 4 条例第50条の2の規定により、ディスコ等の避難が管理されていること。 5 条例第50条の3の規定により、地下駅舎が管理されていること。 6 条例第51条の規定により、百貨店等又は地下街の避難通路等が設けられていること。 7 条例第52条の規定により、旅館、ホテル又は宿泊所に避難経路図が掲出されていること。 8 条例第55条の規定が遵守されていること。 9 第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、条例第51条の2の規定が適用されている客席及び避難通路にあっては、引き続き、同条の規定の適用を消防署長が認めた状況で設置及び管理されていること。 | |

防炎物品の表示 | 法第8条の2第1項に規定する高層建築物若しくは地下街又は令第4条の3第1項及び第2項の防火対象物において使用する防炎対象物品に、法第8条の3第2項、第3項及び第5項の規定により、表示が付されていること。 | |

防火対象物点検報告 | 法第8条の2の2の規定により、点検及び報告がされていること。 | |

消防用設備等の集中管理 | 1 条例第55条の2の2の規定により、防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等の総合操作盤及び制御装置等が防災センターにおいて集中して管理されていること。 2 条例第55条の2の3の規定により、防災センター要員が置かれていること。 | |

自衛消防組織の設置 | 法第8条の2の5第2項の規定により、届出がされていること。 | |

防火管理技能者選任・防火管理業務計画の届出 | 1 条例第55条の3の2第3項の規定により、防火管理技能者の選任の届出がされていること。 2 条例第55条の3の3第1項の規定により、防火管理業務計画の届出がされていること。 | |

自衛消防活動中核要員の配置等 | 1 条例第55条の5第1項の規定により、自衛消防活動中核要員が置かれていること。 2 条例第55条の5第2項の規定により、自衛消防活動中核要員の活動に必要な装備を備えていること。 3 条例第55条の5第4項の規定により、防災センター要員が自衛消防活動中核要員であること。 | |

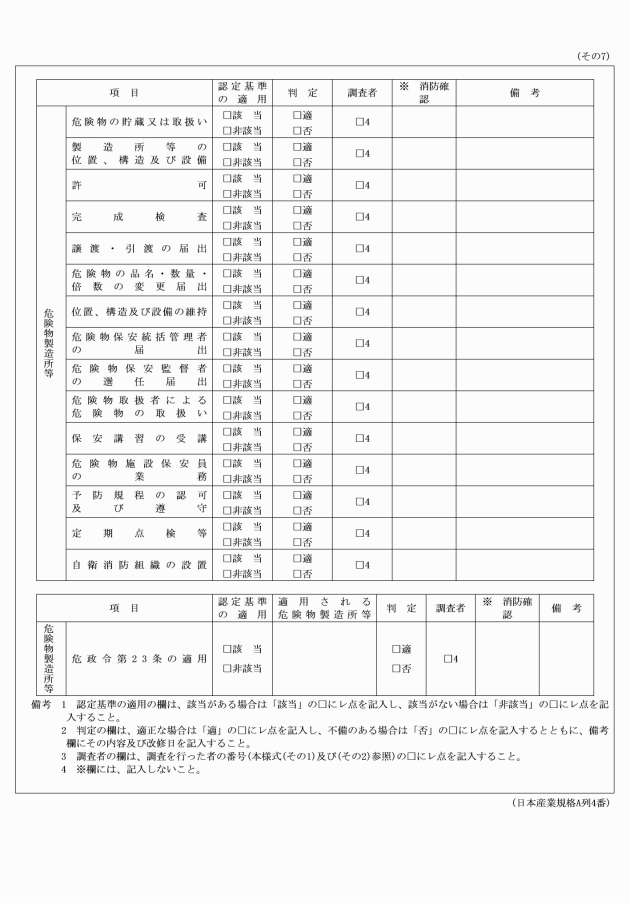

その他 | 危険物製造所等 | 1 法第10条第3項の規定により、危険物が貯蔵され、又は取り扱われていること。 2 法第10条第4項の規定により、製造所等の位置、構造及び設備が設置されていること。 3 法第11条第1項の規定により、許可を受けていること。 4 法第11条第5項の規定により、完成検査を受けていること。 5 法第11条第6項の規定により、譲渡又は引渡の届出がされていること。 6 法第11条の4第1項の規定により、危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出がされていること。 7 法第12条の規定により、製造所等の位置、構造及び設備が維持されていること。 8 法第12条の7第2項の規定により、危険物保安統括管理者の届出がされていること。 9 法第13条第2項の規定により、危険物保安監督者の届出がされていること。 10 法第13条第3項の規定により、危険物取扱者以外の者により危険物の取扱いが行われていないこと(甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者の立会いのある場合を除く。)。 11 法第13条の23の規定により、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者が保安講習を受講していること。 12 法第14条の規定により、危険物施設保安員が定められ、保安のための適切な業務が行われていること。 13 法第14条の2の規定により、予防規程の認可を受け、当該予防規程に定められた事項が適切に守られていること。 14 法第14条の3の2の規定により、定期点検が行われ、その記録が作成され、及び保存されていること。 15 法第14条の4の規定により、自衛消防組織が設置されていること。 16 第2項の規定にかかわらず、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)第23条の規定が適用されている製造所等にあっては、引き続き、同条の規定の適用を認めた状況で設置及び維持されていること。 |

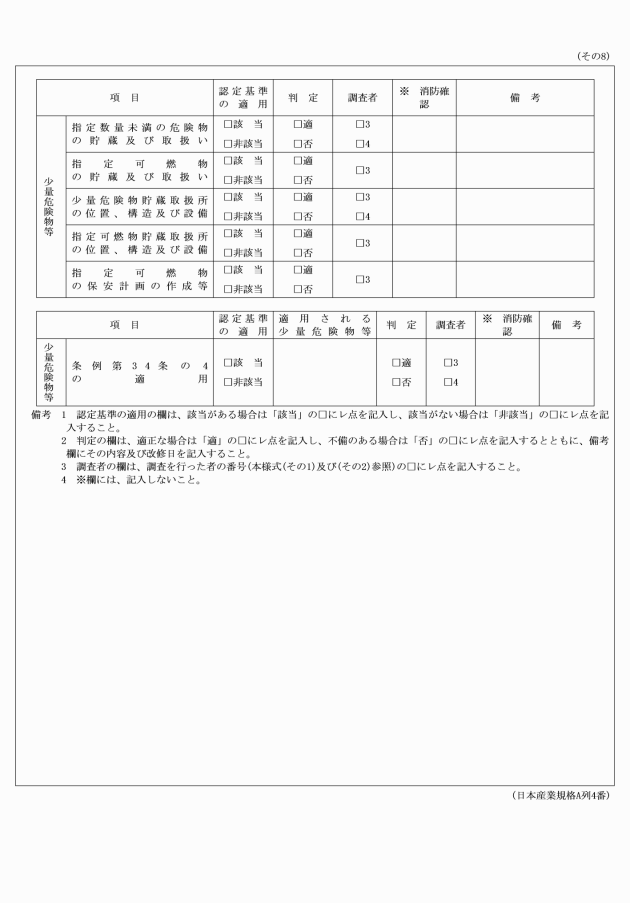

少量危険物等 | 1 条例第30条、第31条及び第31条の4から第33条までの規定により、指定数量未満の危険物及び指定可燃物が貯蔵され、及び取り扱われていること。 2 条例第31条の2、第31条の3、第34条及び第34条の2の規定により、少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備が設置及び管理されていること。 3 条例第34条の3の規定により、火災の危険要因を把握するとともに、保安に関する計画が作成され、火災予防上有効な措置が講じられていること。 4 第2項の規定にかかわらず、条例第34条の4の規定が適用されている少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所にあっては、引き続き、同条の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。 | |

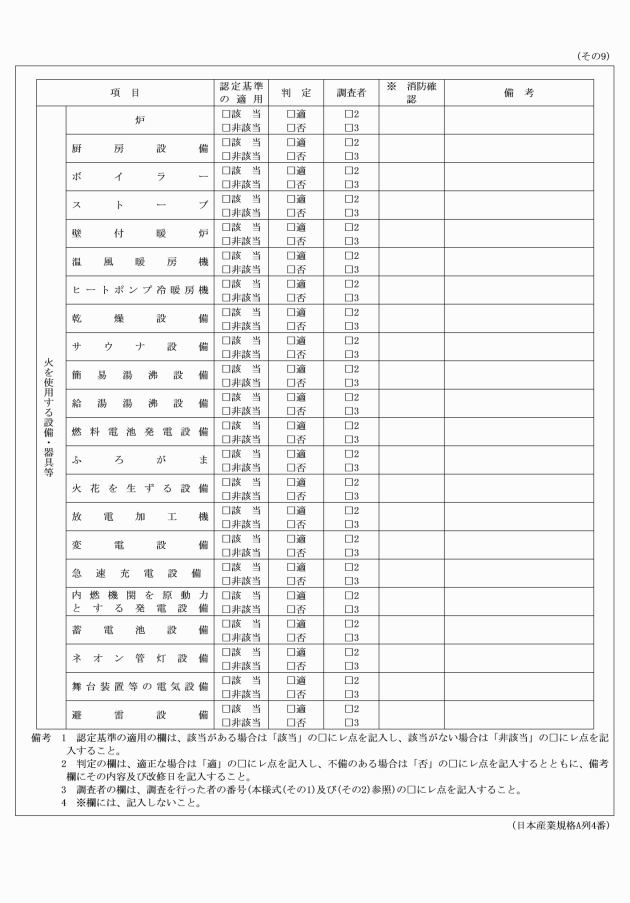

火を使用する設備・器具等 | 1 条例第3条から第21条までの規定により、火を使用する設備等が設置及び管理され、又は火を使用する器具等の取扱いがされていること。 2 前項の規定にかかわらず、条例第22条の2の規定が適用されている火を使用する設備等にあっては、引き続き、同条の規定の適用を消防総監又は消防署長が認めた状況で設置及び管理されていること。 | |

火の使用の制限等 | ||

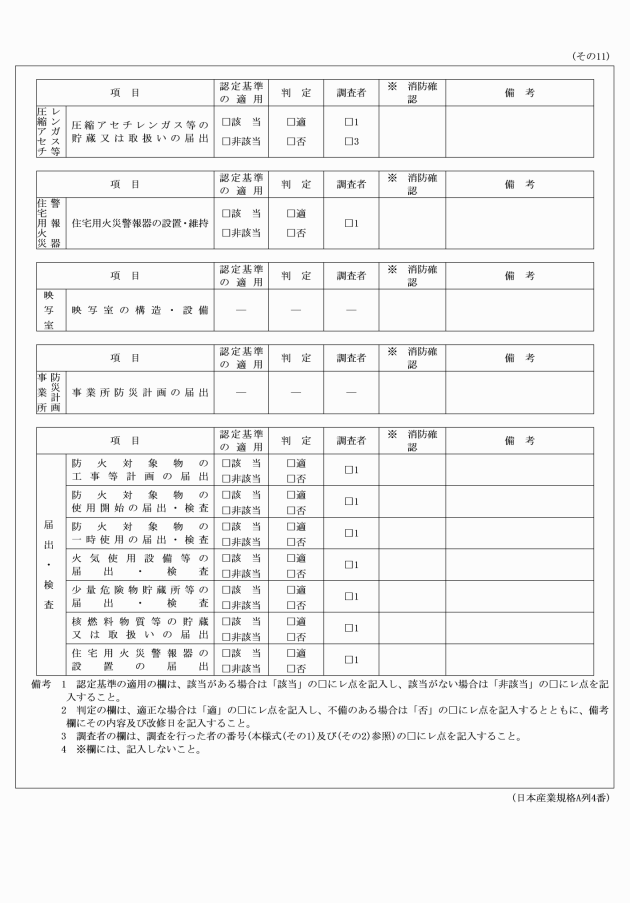

圧縮アセチレンガス等 | 法第9条の3の規定により、圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等の貯蔵又は取扱いの届出がされていること。 | |

住宅用火災警報器 | 条例第55条の5の4の規定により、住宅用火災警報器が設置され、及び維持されていること。 | |

映写室の構造・設備 | 法第15条の規定により、映写室の構造及び設備が具備されていること。 | |

事業所防災計画 | 東京都震災対策条例(平成12年東京都条例第202号)第10条に基づき、事業所防災計画に規定すべき事項が消防計画に定められていること。 | |

届出・検査 | 1 条例第56条の規定により、防火対象物の工事等計画の届出がされていること。 2 条例第56条の2の規定により、防火対象物の使用開始の届出を行い、検査を受けていること。 3 条例第56条の3の規定により、一時的に不特定多数の者が出入りする店舖等として使用する場合の届出を行い、検査を受けていること。 4 条例第57条の規定により、火気使用設備等の設置の届出を行い、検査を受けていること。 5 条例第58条の規定により、少量危険物貯蔵取扱所等の届出を行い、検査を受けていること。 6 条例第59条の規定により、核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの届出がされていること。 7 条例第61条の3の規定により、住宅用火災警報器の設置の届出がされていること。 | |

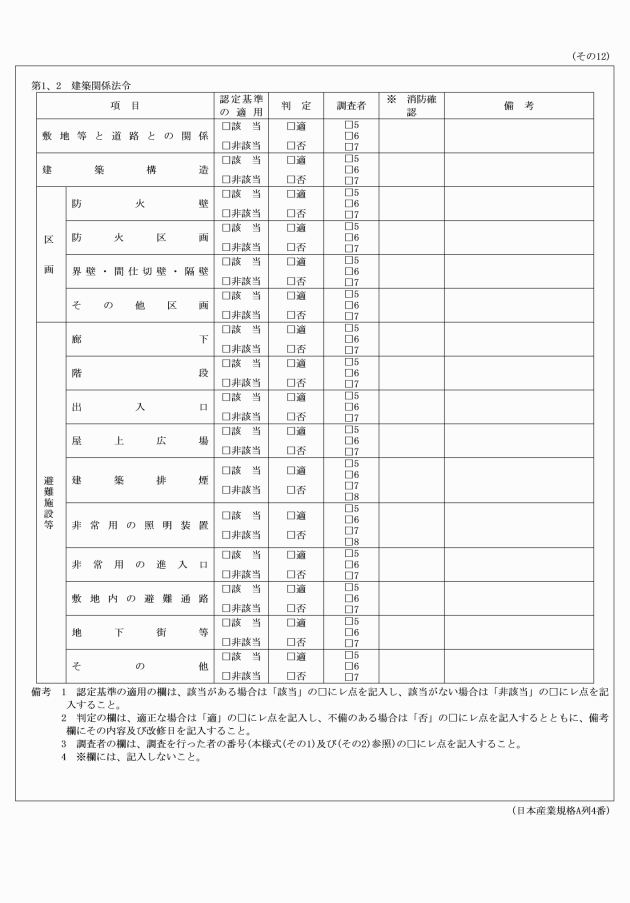

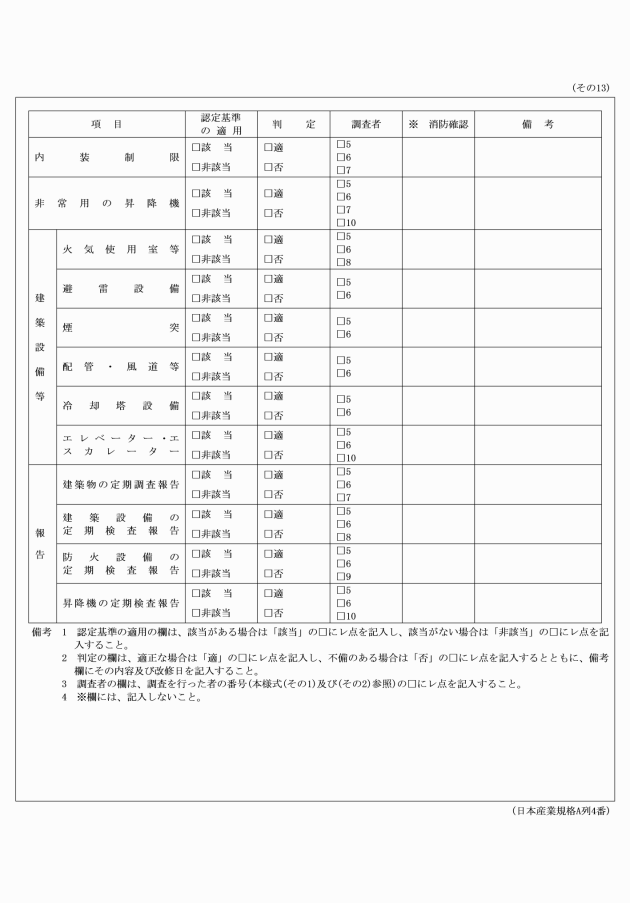

2 建築関係法令

項目 | 認定基準 | |

敷地等と道路との関係 | 1 建基法第43条の規定に適合していること。 2 建安例第3条、第3条の2、第4条、第5条、第10条から第10条の3まで、第22条、第33条第2項及び第41条の規定に適合していること。 | |

建築構造 | 1 建基法第21条から第23条まで、第25条、第27条、第35条の3及び第61条から第64条までの規定に適合していること。 2 建安例第7条、第7条の3、第10条の5第1項第1号イ及び第2号イ、第11条の2、第16条、第29条、第31条第4号、第33条第1項、第38条第1項第1号、第51条第1号並びに第73条第1項の規定に適合していること。 | |

区画 | 1 建基法第26条の規定により、防火壁で区画されていること。 2 建基令第112条の規定により、防火区画されていること。 3 建基令第114条の規定により、界壁等が設けられていること。 4 建安例第8条、第10条の5第1項第1号ロ及び第2号ロ、第25条第1号、第30条、第38条第1項第2号、第39条、第48条から第50条第1項まで並びに第51条第2号の規定により、区画されていること。 | |

避難施設等 | 廊下 | 1 建基令第119条の規定に廊下の幅が適合していること。 |

階段 | 1 建基令第23条、第24条第1項、第25条から第27条まで及び第120条から第124条までの規定により、階段が設けられていること。 2 建安例第7条の2、第10条の7、第11条、第11条の3、第18条、第25条第2号、第31条第5号、第32条第6号、第33条第2項、第45条、第51条第3号及び第4号、第73条第1項並びに第73条の5の規定により、階段が設けられていること。 | |

出入口 | 1 建基令第118条の規定により、出口の戸が設けられていること。 2 建基令第125条及び第125条の2の規定により、屋外への出口等が設けられていること。 3 建安例第10条の4、第13条、第17条、第23条、第43条、第46条、第50条第2項及び第73条第1項の規定により、出入口が設けられていること。 | |

屋上広場 | 1 建基令第126条第2項の規定により、屋上広場が設けられていること。 | |

建築排煙 | 1 建基令第126条の2及び第126条の3の規定により、排煙設備が設けられていること。 2 建安例第14条第1項及び第3項の規定により、排煙設備が設けられていること。 | |

非常用の照明装置 | 1 建基令第126条の4及び第126条の5の規定により、非常用の照明装置が設けられていること。 2 建安例第14条第2項及び第3項の規定により、非常用の照明装置が設けられていること。 | |

非常用の進入口 | 建基令第126条の6及び第126条の7の規定により、非常用の進入口が設けられていること。 | |

敷地内の避難通路 | 1 建基令第128条及び第128条の2の規定により、敷地内の通路が設けられていること。 2 建安例第19条第2項から第5項まで、第37条、第42条及び第73条第1項の規定により、敷地内の通路、空地等が設けられていること。 | |

地下街等 | 1 建基令第128条の3の規定に適合していること。 | |

その他 | 1 建安例第12条の規定に適合していること。 2 建安例第19条第1項及び第5項、第37条並びに第73条第1項の規定により、居室が設けられていること。 3 建安例第47条の規定により、客席内の通路が設けられていること。 4 建安例第51条第4号の規定により、客席が設けられていること。 | |

内装制限 | 1 建基法第35条の2の規定により、壁及び天井の室内に面する部分を内装制限していること。 | |

非常用の昇降機 | 建基法第34条の規定により、非常用の昇降機が設けられていること。 | |

建築設備等 | 1 建基法第28条第3項及び第4項並びに建安例第73条の14の規定により、火気使用室等が設けられていること。 2 建基法第33条の規定により、避雷設備が設けられていること。 3 建基令第115条の規定により、煙突が設けられていること。 4 建基令第129条の2の4第1項第5号から第7号まで及び第129条の2の5第3項並びに建安例第74条及び第75条の規定により、配管、風道等が設けられていること。 5 建基令第129条の2の6の規定により、冷却塔設備が設けられていること。 6 建基令第129条の6第2号から第4号まで、第129条の7第1号及び第2号、第129条の9第4号及び第5号、第129条の13第2号並びに建安例第78条、第80条及び第81条の規定により、エレベーター、エスカレーター等が設けられていること。 | |

定期調査報告等 | 1 建基法第12条第1項の規定による建築物の定期調査報告又は同条第2項の規定による特定建築物の定期点検がされていること。 2 建基法第12条第3項の規定による特定建築設備等の定期検査報告又は同条第4項の規定による特定建築設備等の定期点検がされていること。 | |

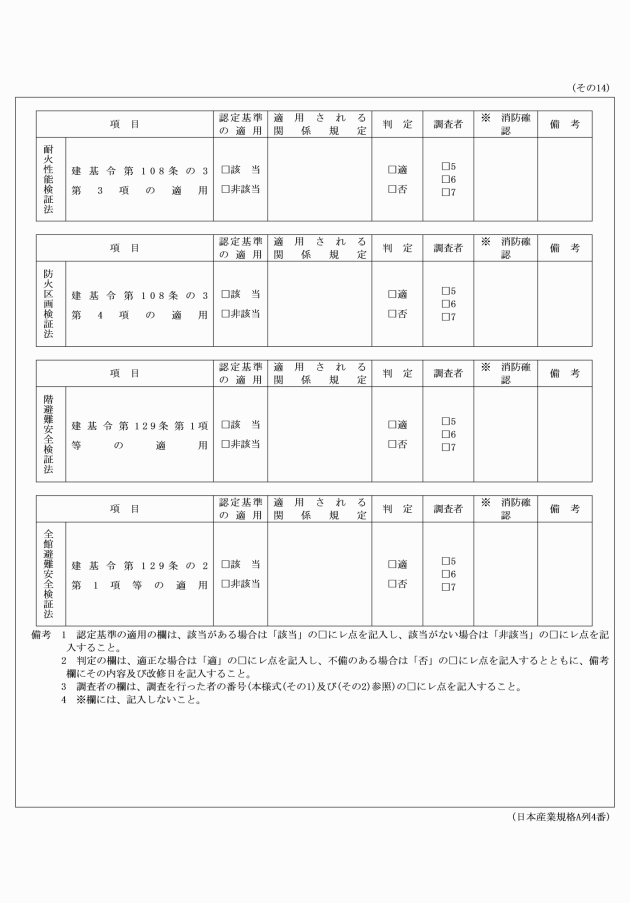

検証法 | 1 建基令第108条の3に規定する耐火性能検証法又は防火区画検証法により同条第3項又は第4項の規定を適用している場合は、当該規定を適用した状態が維持されていること。 2 建基令第128条の7に規定する区画避難安全検証法により同条第1項又は建安例第8条の4の2の規定を適用している場合は、当該規定を適用した状態が維持されていること。 3 建基令第129条に規定する階避難安全検証法により同条第1項又は建安例第8条の5の規定を適用している場合は、当該規定を適用した状態が維持されていること。 4 建基令第129条の2に規定する全館避難安全検証法により同条第1項又は建安例第8条の6の規定を適用している場合は、当該規定を適用した状態が維持されていること。 | |

第2 避難安全性に関すること。

認定基準 |

避難上の安全性が確保されていること。 |

第3 自衛消防組織とその活動能力に関すること。

認定基準 |

自衛消防隊の編成及び自衛消防活動能力が適切に確保されていること。 |

第4 過去の法令遵守の状況に関すること。

認定基準 |

1 過去3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項、第11条の5第1項、第12条第2項、第12条の2第1項若しくは第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項、第16条の6第1項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が法若しくは法に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたことがないこと。 2 過去3年以内において法若しくは法に基づく命令又はその他の法令の防火に関する基準に違反し、警告書(再発防止を図るための警告書を除く。)の交付を受けたことがないこと。 3 過去3年以内において法又は条例の規定に違反して、関係者に対する罰則の適用を受けたことがないこと。 4 過去3年以内において次に掲げる規定により点検及び報告がされていること(法又は法に基づく命令により点検及び報告をしなければならない防火対象物に限る。)。 (1) 法第8条の2の2 (2) 法第17条の3の3 |

第5 過去の火災発生の状況に関すること。

認定基準 |

過去3年以内において火災(法若しくは法に基づく命令又はその他の法令の違反が、火災の発生の要因と認められる場合、延焼拡大の要因と認められる場合又は消火、避難その他の消防活動に支障を及ぼしたと認められる場合で、延焼拡大したものに限る。)が発生していないこと。 |

第6 申請者が申告する各種防火対策に関すること。

認定基準 |

申請者が申告する防火対策が、法又は条例の趣旨にのっとったものであり、かつ、火災の予防、警戒、発見、通報、消火若しくは拡大の防止又は避難若しくは消防活動に有効と認められるものであること。 |

第7 その他消防総監が必要と認める事項に関すること。

認定基準 |

過去3年以内において条例第55条の5の14第1項第1号の規定による取消しを受けたことがなく、又は受けるべき事由が現にないこと。 |

別記

(平26消防庁告示2・全改、平28消防庁告示15・一部改正)

(平28消防庁告示15・全改)

様式第3号 削除

(平28消防庁告示15)

(令元消防庁告示10・一部改正)

(令元消防庁告示10・一部改正)

(令元消防庁告示10・令2消防庁告示3・一部改正)

(平19消防庁告示8・平21消防庁告示2・平24消防庁告示9・平26消防庁告示2・平28消防庁告示11・令元消防庁告示10・令2消防庁告示3・一部改正)