○東京消防庁患者等搬送事業者認定表示制度に関する規程

平成19年5月31日

消防庁告示第6号

東京消防庁患者等搬送事業者認定表示制度に関する規程を次のように定める。

東京消防庁患者等搬送事業者認定表示制度に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、救急業務等に関する条例(昭和48年東京都条例第56号。以下「条例」という。)及び救急業務等に関する条例施行規則(昭和48年東京都規則第69号。以下「規則」という。)に規定する患者等搬送事業者認定表示制度の施行に際し、必要な事項を定めるものとする。

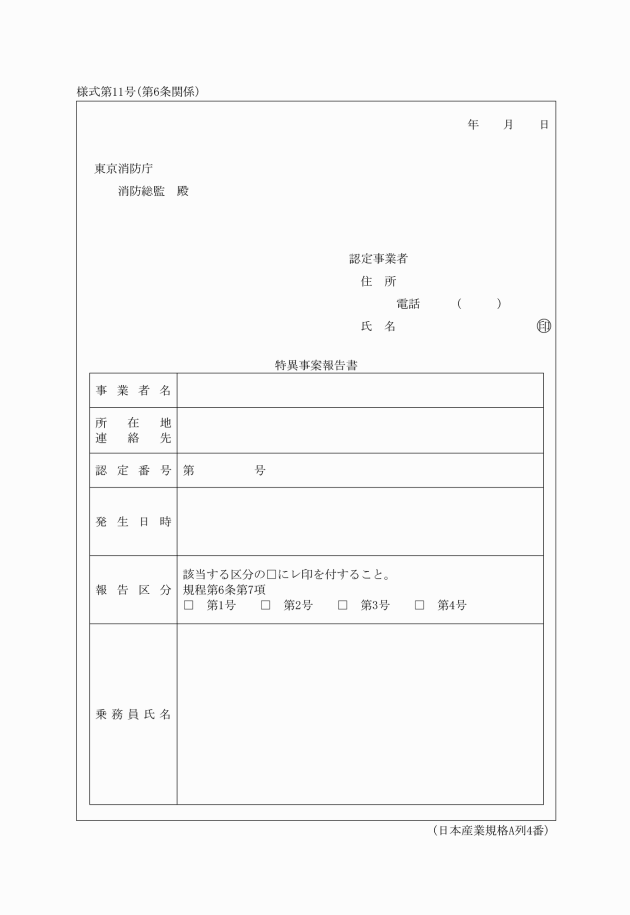

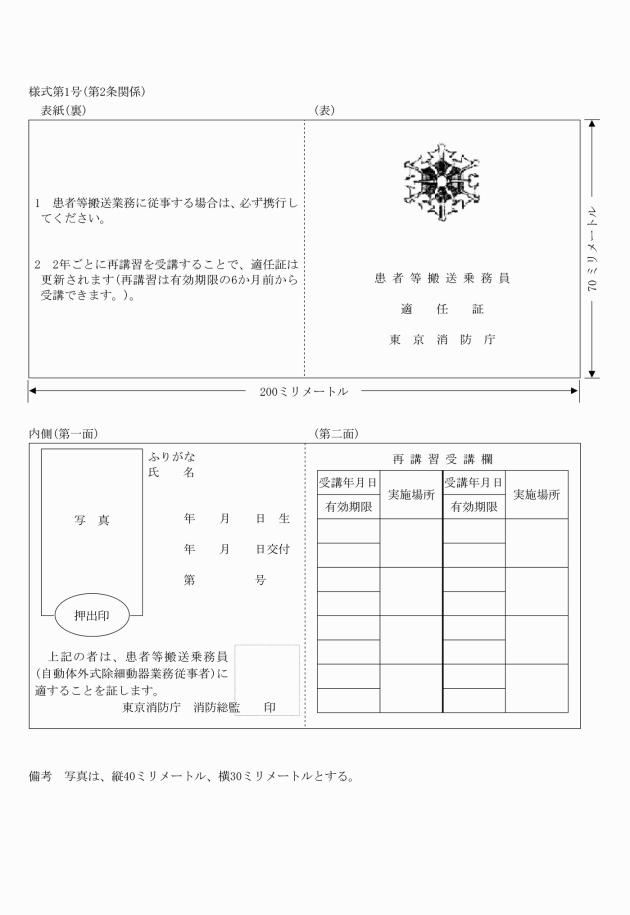

(1) 消防機関が実施する患者等搬送乗務員基礎講習(以下「乗務員講習」という。)を修了し、別記様式第1号に定める患者等搬送乗務員適任証(以下「適任証」という。)の交付を受けている者

(2) 医師、助産師、保健師、看護師、救急救命士、准看護師、医学士、看護学士その他前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものとして消防総監が認め(以下「特例適任」という。)、適任証の交付を受けている者

2 規則第4条第2号に規定する消防総監が定める患者等搬送用自動車の構造及び設備は、次の条件を満たすものとする。

(1) 患者等搬送用自動車には、サイレン及び赤色灯の装備を有しないこと。

(2) 患者等を収容する部分は、ストレッチャー又は車椅子を1台以上収容できる容積があり、かつ、乗務員が業務を行うために必要な広さを有すること。

(3) ストレッチャー及び車椅子を使用した状態で車体に固定できる構造であり、かつ、ストレッチャーは、患者等固定用ベルトを有すること。

(4) 換気及び冷暖房の装置を有すること。

(5) 無線機その他の緊急連絡に必要な機器を有すること。

(講習に関する手続等)

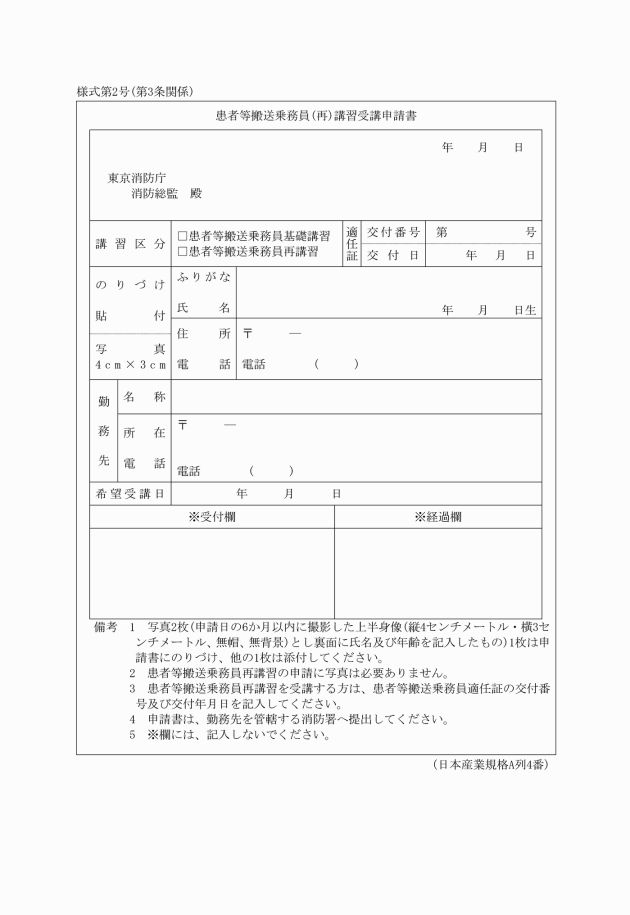

第3条 乗務員講習及び患者等搬送乗務員再講習(以下「再講習」という。)を受講しようとする者は、別記様式第2号により消防総監に申請するものとする。

3 適任証の有効期間は、2年とする。

4 適任証の有効期間の更新を受けようとする者は、有効期間が満了する日の6か月前から満了する日までの間に、再講習を受講するものとする。

5 前項の規定により更新を受けた後の適任証の有効期間は、従前の適任証の有効期間が満了する日の翌日から起算するものとする。

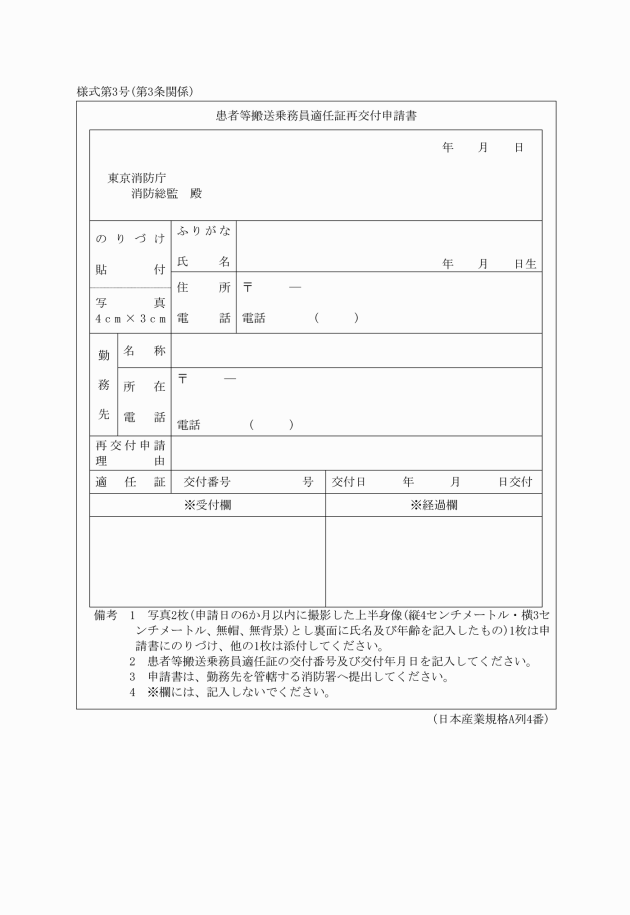

6 適任証を忘失、滅失、汚損又は破損したときは、別記様式第3号により消防総監に申請するものとする。

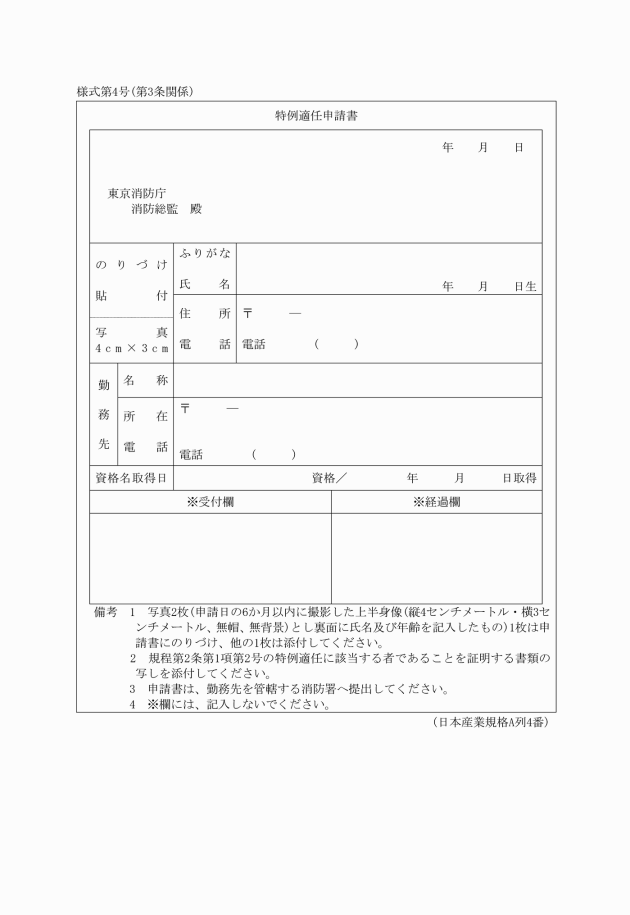

7 特例適任を受けようとする者は、別記様式第4号により消防総監に申請するものとする。

(平30消防庁告示2・一部改正)

(認定表示)

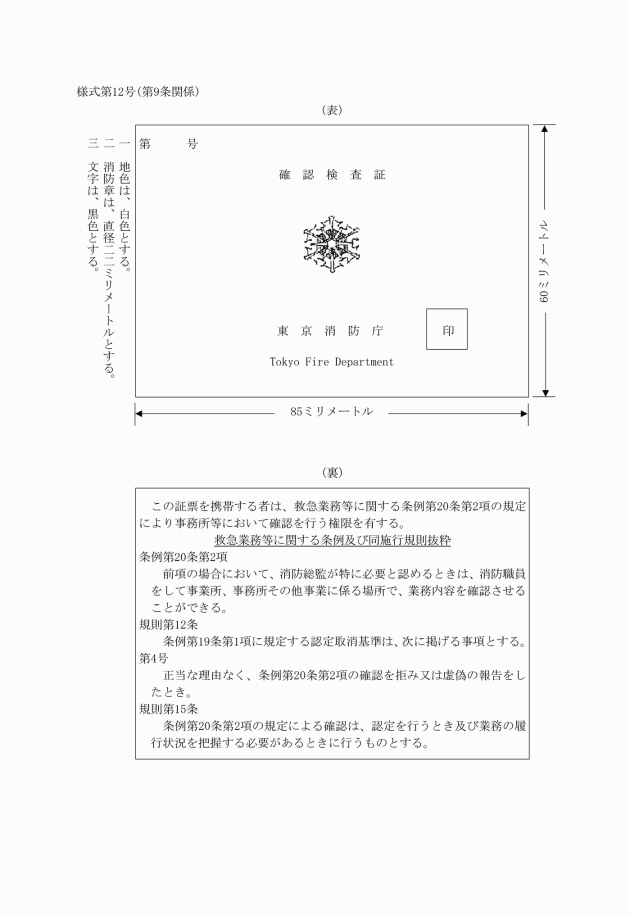

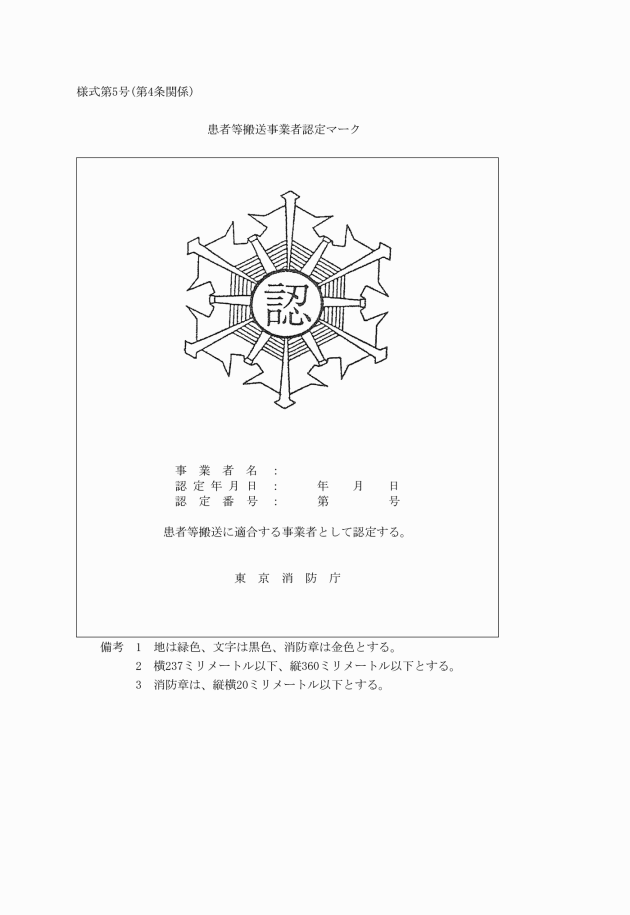

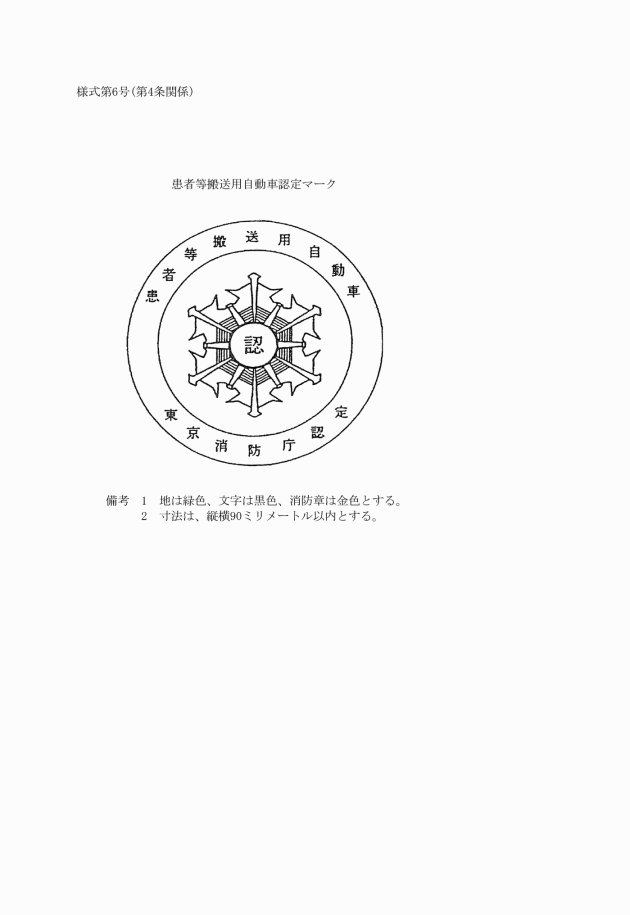

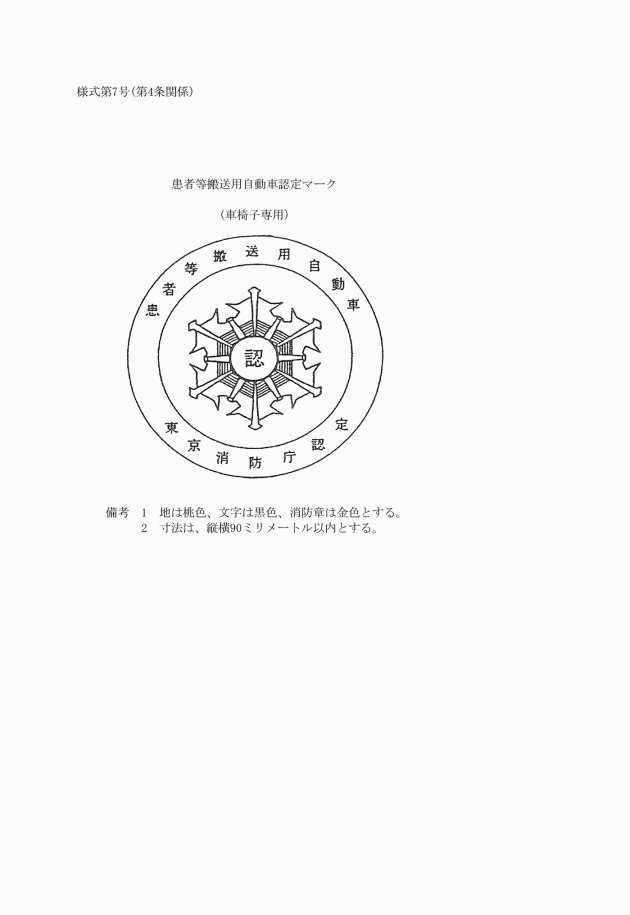

第4条 規則第5条に規定する消防総監が定める東京消防庁認定表示の方法は、次のとおりとする。

(1) 別記様式第5号に定める患者等搬送事業者認定マークを掲示する場合は、事業所又は当該事業に関係する場所に掲示するものとする。

(3) 認定車両の車体に「東京消防庁認定」と表示する場合は、文字の大きさは、縦横50ミリメートル以下とする。

(認定手続)

第5条 規則第6条第2項に規定する消防総監が定める図書とは、次のとおりとする。

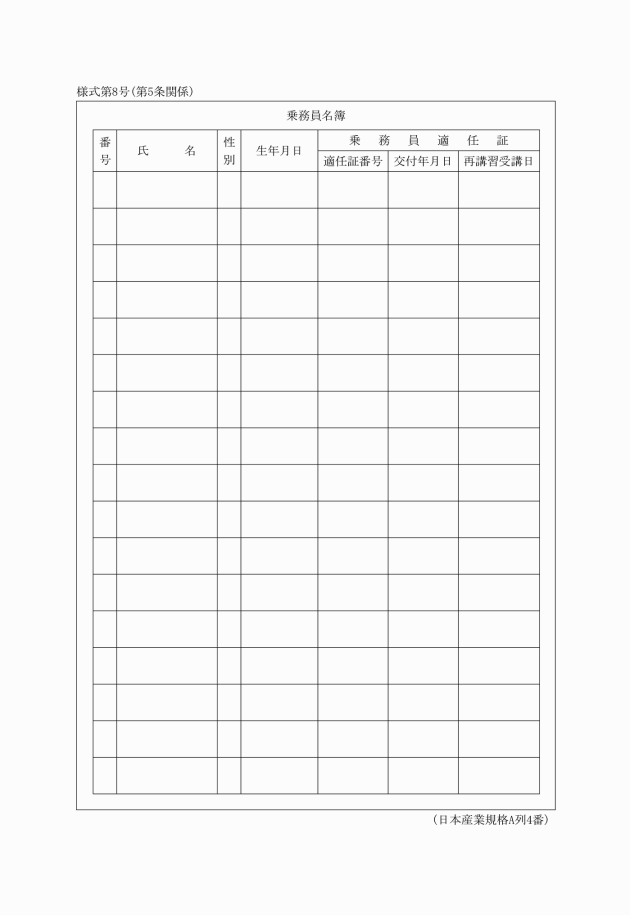

(1) 別記様式第8号に定める乗務員名簿

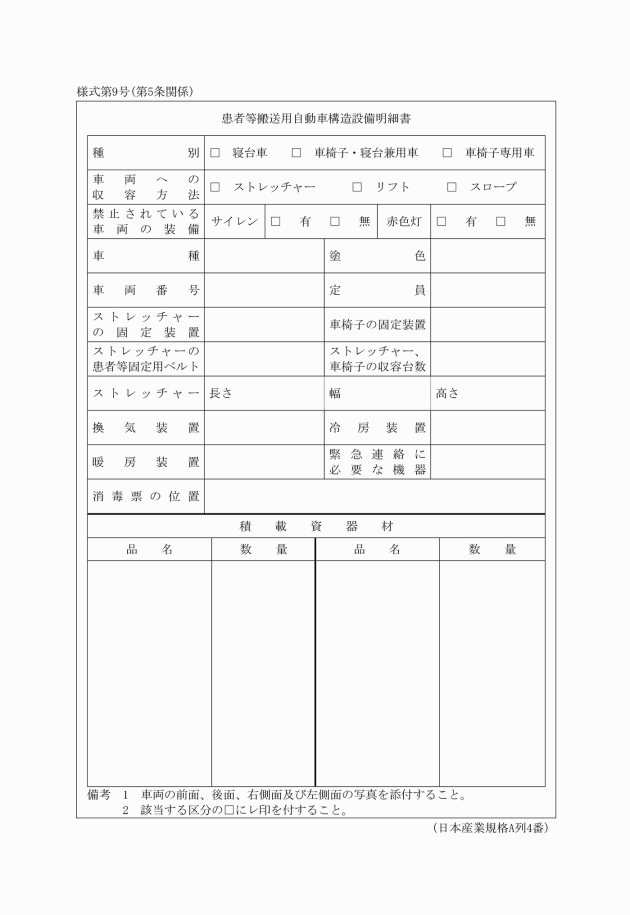

(2) 別記様式第9号に定める患者等搬送用自動車構造設備明細書

(3) 規則第4条に規定する許可に係る国土交通大臣の許可書若しくは免許状又は自家用有償旅客運送の登録に係る国土交通大臣の登録証の写し

(4) 条例第14条第2項に規定する審査及び検査に係る患者等搬送用自動車の自動車検査証の写し

(平20消防庁告示4・一部改正)

(遵守すべき事項)

第6条 規則第9条第1号に規定する消防総監が定める制限に関することとは、緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない患者等を搬送すること及び事業所、患者等搬送用自動車、パンフレットその他これらに類するものについて、緊急性のある業務を行っていると誤解を与える表示をしてはならないことをいう。

2 規則第9条第2号に規定する消防総監が定める応急手当の実施に関することとは、患者等搬送業務に従事する者が患者等の安全な搬送を心掛けること及び搬送途上において、気道確保、体位管理その他の症状の悪化の防止に必要な応急手当を行うことをいう。

3 規則第9条第3号に規定する消防総監が定める消防機関への通報及び救急自動車の要請に関することとは、次に掲げる事項に該当する場合に通報及び要請を行うことをいう。

(1) 患者等からの搬送依頼時の依頼内容、症状等の聴取結果から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合

(2) 患者等に接した時点において、患者等の症状等から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合

(3) 患者等の搬送途上において、症状が悪化し、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合

4 規則第9条第4号に規定する消防総監が定める乗務員資格を証明するものの携帯に関することとは、患者等搬送業務を行う際に適任証を携帯することをいう。

5 規則第9条第5号に規定する消防総監が定める乗務する人員に関することとは、患者等搬送業務を患者等搬送用自動車1台につき2人以上で行うことをいう。ただし、次のいずれかに該当する場合は、乗務員を1人とすることができる。

(1) 車椅子のみを使用する場合

(2) 乗務員以外に医師、看護師又は救急救命士が同乗する場合

(3) 退院の場合

(4) 医師により事前に入院日が指定されている場合

(5) 医師の指示による転院及び定期的な通院の場合

(6) 社会福祉施設、保養施設等への送迎の場合

6 規則第9条第6号に規定する消防総監が定める患者等を搬送する乗務員の衛生及び安全管理に関することとは、次に掲げる事項をいう。

(1) 患者等搬送業務に従事する者は、常に身体の清潔保持に努めること。

(2) 患者等搬送業務に従事する者は、患者等搬送用自動車、積載資器材等の点検整備を確実に行うこと。

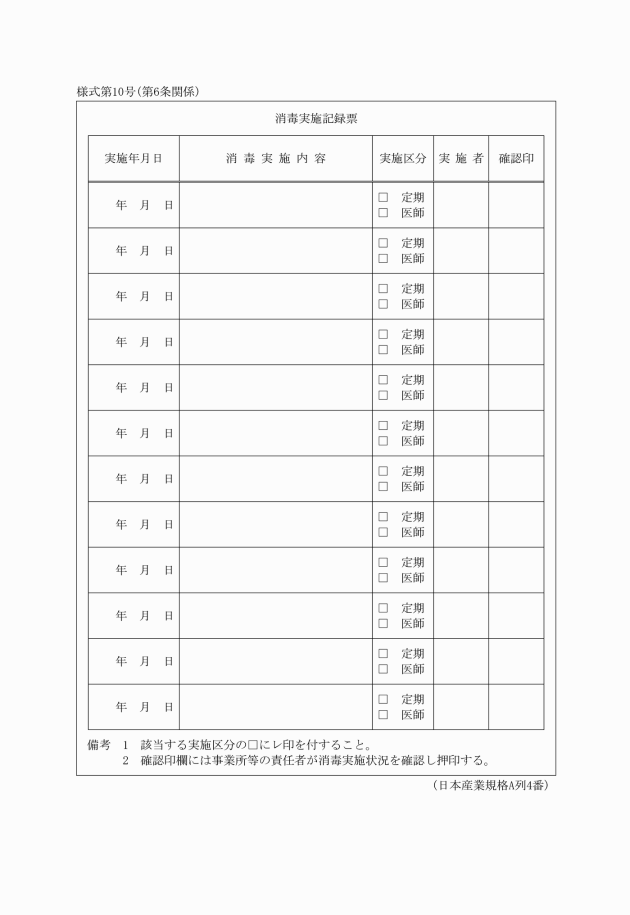

(3) 患者等搬送業務に従事する者は、患者等搬送用自動車、積載資器材等の消毒を毎使用後に別表第3により実施するとともに、毎月1回以上の定期消毒を行うこと。

(4) 患者等搬送業務に従事する者は、患者等の収容先医療機関の医師等から消毒について特別に指示があった場合は、当該指示に基づいた消毒を行うこと。

(6) 患者等搬送業務に従事する者は、患者等の搬送に際し、患者等その他同乗者に対し安全ベルトを着装させるなど、安全搬送のための措置を講ずること。

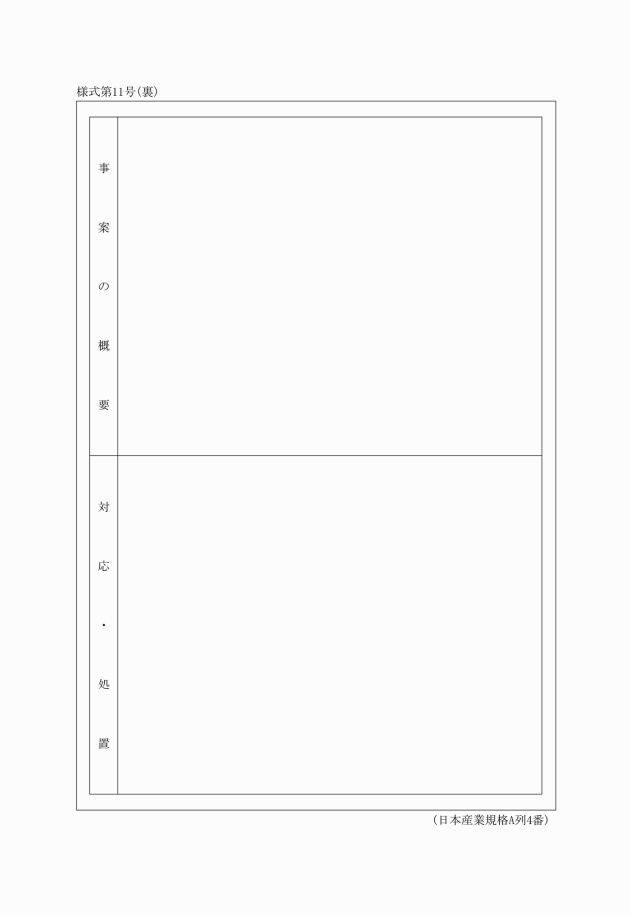

(1) 患者等を搬送中に症状が悪化し、心肺蘇生を実施した場合

(2) 患者等搬送業務実施中に救急自動車等を要請した場合

(3) 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、新感染症、指定感染症等他の患者等に影響を及ぼす感染症患者(疑いを含む。)を扱った場合(事後に判明した場合を含む。)

(4) 患者等の搬送中において、ストレッチャー等からの転落、交通事故等が発生した場合

(事業内容の変更)

第8条 条例第18条に規定する変更の申請は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 規則第4条に規定する事業許可又は登録に係る変更

(2) 認定車両の増車及び更新並びに用途の変更

(3) 認定車両の減車

(4) 積載資器材の種類の変更

(5) 乗務員の人員の変更

2 規則第11条第2項に規定する消防総監が定める図書とは、次のとおりとする。

(1) 前項第1号の場合は、変更内容を証明するものの写し

(平20消防庁告示4・一部改正)

附則

(施行日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、東京消防庁民間患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱(平成13年6月27日救管第74号救急部長依命通達)の規定により患者等搬送乗務員基礎講習及び患者等搬送乗務員再講習を受け、交付された適任証で、この告示の施行の際現に効力を有するものは、この告示の第2条第1項第1号により交付された適任証とみなす。

附則(平成20年消防庁告示第4号)

この告示は、平成20年9月1日から施行する。

附則(平成30年消防庁告示第2号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年消防庁告示第6号)

1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の東京消防庁患者等搬送事業者認定表示制度に関する規程の様式(この告示により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

分類 | 品名 |

呼吸循環管理資器材 | ポケットマスク バッグマスク |

創傷保護用資器材 | 三角巾 包帯 ガーゼ ばんそうこう タオル |

保温・搬送資器材 | 担架 まくら 敷物 保温用毛布 |

消毒用資器材 | 噴霧消毒器 各種消毒薬 |

その他の資器材 | 体温計 はさみ ピンセット 手袋 マスク 膿盆汚物入れ |

備考

1 車椅子専用車両の場合は、バッグマスク、まくら、敷物、ピンセットの積載は、各事業者の任意とする。

2 自動体外式除細動器(AED)及び積載する資器材個数は、各事業者の任意とする。

別表第2(第3条関係)

1 患者等搬送乗務員基礎講習

課目 | 講習内容 | 時間 | |

総論 | 患者等搬送事業実施基準 | 1.0 | |

患者等搬送業務 | |||

認定制度 | |||

患者等搬送用自動車の要件と表示 | |||

観察要領及び応急処置 | 観察 | 観察の要領 | 13.0 |

心肺蘇生 | 気道確保要領 | ||

人工呼吸法 | |||

心肺蘇生要領 | |||

気道異物除去要領 | |||

AEDの使用法 | AEDの使用方法 | ||

講師による使用法の呈示 | |||

AEDの実技要領 | |||

効果確認 | |||

止血法 | 直接圧迫止血法 | ||

外傷の手当要領 | 包帯法 | ||

副子固定法 | |||

熱傷の手当 | |||

体位管理要領 | 衣類の緊縛解除 | 2.0 | |

保温法 | |||

体位管理 | |||

搬送法 | 徒手搬送要領 | 2.0 | |

搬送用資器材への乗せ降ろし要領 | |||

ストレッチャー等による搬送要領 | |||

車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 感染防止要領 | 2.0 | |

消毒要領 | |||

消毒用資器材 | |||

消防機関との連携 | 救急活動システム | 2.0 | |

修了考査 | 2.0 | ||

合計時間 | 24.0 | ||

2 患者等搬送乗務員再講習

課目 | 講習内容 | 時間 | |

観察要領及び応急処置 | 観察 | 観察要領 | 2.0 |

心肺蘇生 | 気道確保要領 | ||

人工呼吸法 | |||

心肺蘇生要領 | |||

気道異物除去要領 | |||

AEDの使用法 | AEDの使用方法 | ||

講師による使用法の呈示 | |||

AEDの実技要領 | |||

修了考査 | 1.0 | ||

合計時間 | 3.0 |

| |

3 患者等搬送乗務員基礎講習及び患者等搬送乗務員再講習の修了考査実施基準

区分 | 課目 | 合格の基準 |

実技 | 観察要領及び応急処置(シナリオに沿ったAEDを含む心肺蘇生) | 80%以上 |

筆記 | AEDを含む心肺蘇生を実施するための基礎的知識 消防機関との連携要領 車両及び積載資器材の消毒並びに感染防止要領 | 80%以上 |

別表第3(第6条関係)

1 消毒の実施要領

区分 | 血液、嘔吐等による汚染を受けた場合 | 左記以外の汚染の場合 |

資器材 | 1 消毒剤による清拭 2 流水による洗浄 3 消毒、殺菌 | 1 流水による洗浄 2 消毒、殺菌 |

車内 | 1 消毒剤による清拭、噴霧消毒 2 流水による洗浄 | 1 流水による洗浄 2 消毒剤による清拭 |

備考 | 1 車内で、水漏れを避けなければならない場所は、消毒剤による清拭を行うものとする。 2 消毒実施時には、使い捨てのビニール手袋等を着装すること。 | |

2 薬品名及び使用上の注意等

薬品名 | 適用(濃度)等 | 使用上の注意 |

塩化ベンザルコニウム | 1 皮膚 0.05~0.1% 2 器具類 0.1% 3 作り方 ・ 濃度 0.1%の消毒液(1リットル) 消毒液(原液10%) 10cc+水990cc | 1 結核菌に対しては、有効ではない。 2 石けん類は、殺菌効果を弱めるので、クレゾール石けん液等との併用は避ける。 3 血液、汚物等の存在下では、著しく効果が減少するので、器具等に付着している場合は、十分に洗い落としてから使用すること。 4 合成ゴム製品、合成樹脂製品等への使用は、避けることが望ましい。 |

クレゾール石けん | 1 皮膚 0.5~1% 2 器具類 0.5~1% 3 排泄物 1.5% 4 作り方 ・ 濃度 1%の消毒液(1リットル) 消毒液(原液50%) 20cc+水980cc ・ 濃度 1.5%の消毒液(1リットル) 消毒液(原液50%) 30cc+水970cc | 1 濃厚液が皮膚に付着した場合には、直ちに拭き取り、石けん水と水でよく洗い流す。 2 浄水で希釈すると次第に混濁して沈殿するようなことがあるので、このような場合には、上澄み液を使用する。 3 ウイルスに対しては、有効でない。 |

消毒用エタノール | 1 皮膚 2 器具類 ※ 使用する時は、必要な量だけ取り出し、原液の濃度をできるだけ変化させない。 | 1 希釈しないで使用する。 2 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。 3 血液、膿汁等の蛋白質を凝固させ内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。 4 手指・皮膚に使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。 5 合成ゴム製品、合成樹脂製品等の器具は、長時間浸漬しないこと。 |

次亜塩素酸ナトリウム | 1 皮膚 0.01~0.05% 2 器具類 0.02~0.05% 3 排泄物 0.1~1% 4 AIDS・HBウイルス等 (1) 汚染 1% (2) 汚染(疑) 0.1~0.5% 5 作り方 ・ 濃度 1%の消毒液(1リットル) 消毒液(原液6%) 167cc+水833cc ・ 濃度 0.5%の消毒液(1リットル) 消毒液(原液6%) 83cc+水917cc ・ 濃度 0.05%の消毒液(1リットル) 消毒液(原液6%) 8cc+水992cc | 1 血液、膿汁等は殺菌作用を弱めるので、これらが付着している器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。 2 金属を腐食させるので、器具等に使用する場合には、注意すること。 3 濃厚液が皮膚に付着した場合は、直ちに拭き取り、石けん水と水でよく洗い落とす。 4 結核菌に対しては、有効ではない。 |

別記

(平30消防庁告示2・全改)

(令元消防庁告示6・一部改正)

(令元消防庁告示6・一部改正)

(令元消防庁告示6・一部改正)

(令元消防庁告示6・一部改正)

(令元消防庁告示6・一部改正)

(令元消防庁告示6・一部改正)

(令元消防庁告示6・一部改正)