○東京都職員共済組合契約事務規程

平成五年五月三一日

職員共済組合規程第一〇号

東京都職員共済組合契約事務規程の全部を改正する規程を公布する。

東京都職員共済組合契約事務規程

東京都職員共済組合契約事務規程(昭和三十八年東京都職員共済組合規程第十三号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 一般競争入札(第五条―第二十五条)

第三章 指名競争入札(第二十六条―第三十一条)

第四章 随意契約(第三十二条―第三十六条)

第五章 競り売り(第三十七条)

第六章 契約の締結(第三十八条―第四十条)

第七章 契約の履行(第四十一条―第五十三条)

第八章 契約の解除及び変更(第五十四条―第六十条)

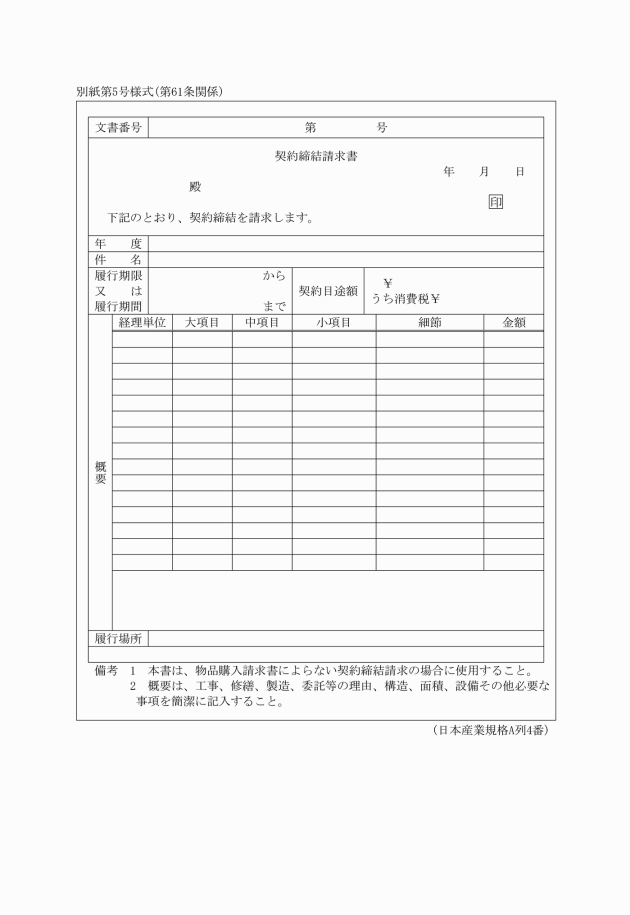

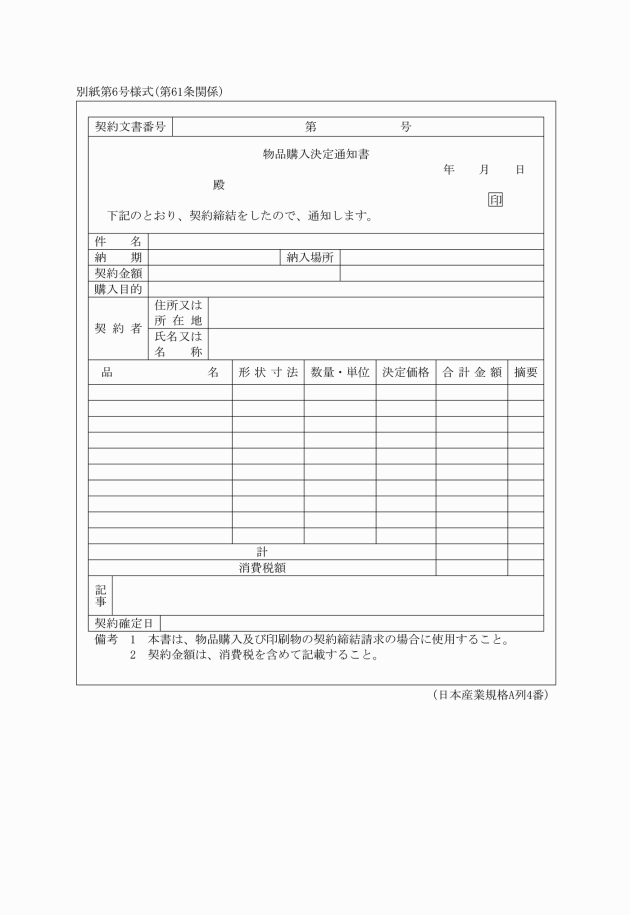

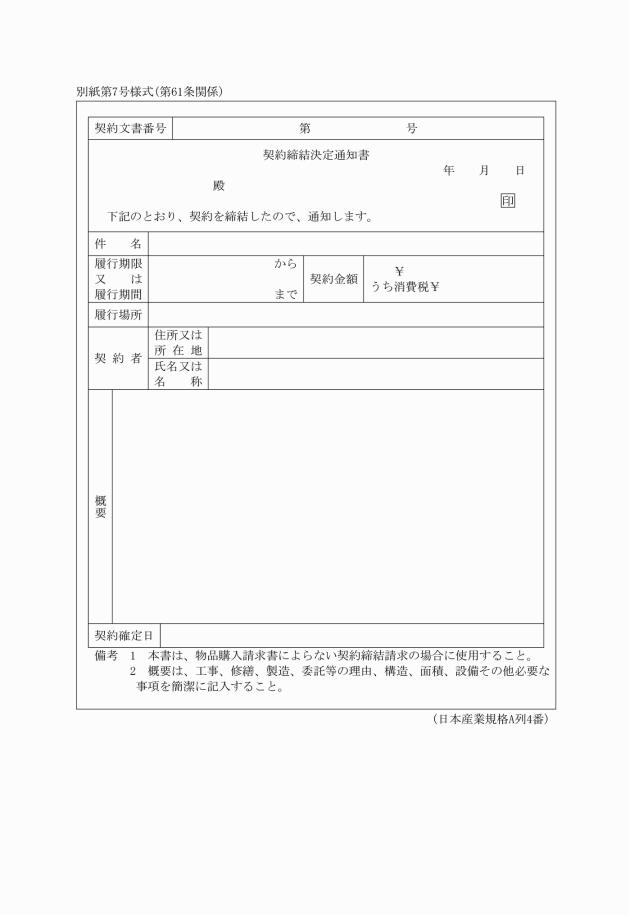

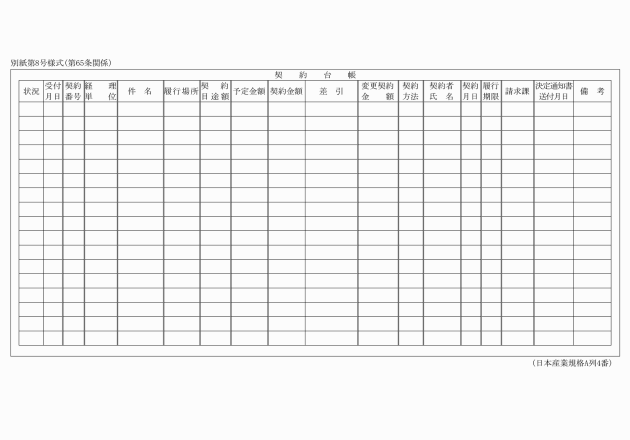

第九章 経理(第六十一条―第六十五条)

第十章 特則(第六十六条―第六十八条)

第十一章 監督及び検査(第六十九条―第八十九条)

附則

第一章 総則

(通則)

第一条 東京都職員共済組合(以下「組合」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(契約担当者等)

第二条 契約は、理事長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者等」という。)でなければ、これをすることができない。

(契約者の資格)

第三条 次の各号のいずれかに該当するものは、入札者、契約の相手方(以下「契約者」という。)又はその代理人となることができない。

一 成年被後見人又は被保佐人

二 破産の宣告を受け、復権の確定していない者

三 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行の終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

四 前各号のいずれかに該当する者を代表者とする者又は契約の締結若しくは履行に関して、代理人として使用する者

(平一六組合規程一・令六組合規程四・一部改正)

(出入禁止の処分)

第四条 契約担当者等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、出入禁止の処分をする。

一 競争入札又は契約締結に際し、他人と談合し組合の不利を図り、又は図ろうとする者

二 他人の競争入札の参加を妨害し、又は契約の締結若しくは履行を妨害した者

三 正当な理由がなく当該職員の指揮に従わない者又は契約事項の検査及び監督に際し当該職員の職務執行を妨害した者

四 落札又は承諾の通知を受け、正当な理由がなく契約を締結しない者

五 契約を履行するに当たって、これを粗雑にし、又は品質、数量に関し不正行為のあった者

六 正当な理由により契約解除の申出があった場合を除き、第五十四条第一項各号の規定により契約を解除された者

七 契約の締結又は履行に関し不正のあった者

2 前項各号の処分を受けた者は、自己の行為によると代理人又は使用人の行為によるとを問わず、以後二年間入札者又は契約者となることができない。

第二章 一般競争入札

(一般競争入札の参加資格)

第五条 一般競争入札に加わろうとする者は、次に掲げる資格を備えなければならない。ただし、売却及び貸付けの場合は、この限りでない。

一 引き続き二年以上その営業に従事していること。

二 工事の入札金額が五百万円以上の場合においては、その入札金額の半額以上に相当する金額の工事を過去五年以内に入札者が、直接に官公庁、公団、営団、会社その他の法人より請け負い、これを完成していること。

2 理事長が特に必要と認めるときは、第一項各号の規定にかかわらず、別に入札者の資格を定めることができる。この場合において、入札者の資格は、一般競争入札の趣旨を損なうものであってはならない。

(平一六組合規程一・一部改正)

(有資格者の証明)

第六条 一般競争入札をしようとするものは、開札前に、次に掲げる証明書又は宣誓書を提出しなければならない。ただし、契約担当者等が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項第一号の証明書又は宣誓書は、その証明を受けた日又は宣誓をなした日の属する事業年度中は、有効とする。ただし、契約担当者等が必要と認めるときは、再度提出させることができる。

(平一六組合規程一・一部改正)

(入札の公告)

第七条 契約担当者等は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合においては、次に掲げる事項について、その入札期日の少なくとも十日前までに、新聞紙、東京都公報その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その期間を五日前までに短縮することができる。

一 競争入札に付する事項

二 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

三 契約条項を示す場所

四 競争入札の日時及び場所

五 入札保証金に関する事項

六 前各号に掲げるもののほか、競争入札について必要な事項

(平二三組合規程三・一部改正)

(入札保証金)

第八条 契約担当者等は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合においては、その競争に参加しようとする者に、その者の見積る契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の百分の三以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、組合、東京都その他の地方公共団体又は国と同種の契約を数回締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行するなど、特別な理由があるときは、保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

2 保証金は、現金で納付しなければならない。ただし、次に掲げる有価証券等(以下「担保」という。)をもってこれに代えることができる。

一 国債

二 東京都債

三 地方債(東京都債を除く。以下同じ。)

四 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

五 前各号に定めるもののほか、理事長が確実と認める社債等

3 保証金を記名証券をもって代用する場合においては、売却承認書及び白紙委任状を添付しなければならない。

4 保証金又は担保は、出納主任にこれを納付し、又は提出し、その証明を受けなければならない。ただし、遠距離等特別な理由があるときは、出納主任あて、書留郵便により送付することができる。この場合においては、入札時限一時間前までに出納主任に到着していなければならない。

(平一二組合規程八・一部改正)

(予定価格の作成)

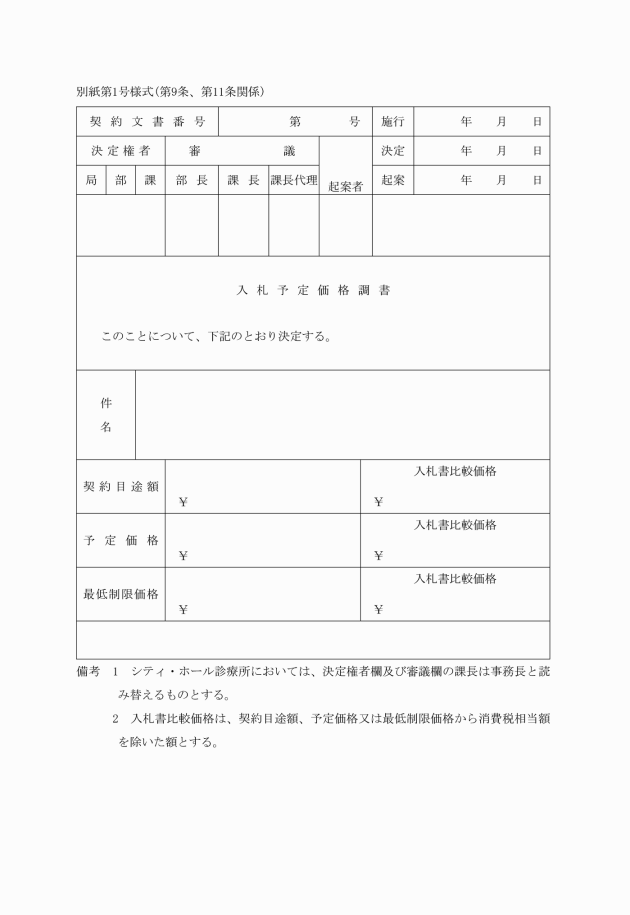

第九条 契約担当者等は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等(当該仕様書、設計書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によって予算の範囲内において予定し、その予定価格を記載した書面(別紙第一号様式)を封書にし、開札の際これを開札場所に備えなければならない。

(平二三組合規程三・一部改正)

(予定価格の決定方法)

第十条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)

第十一条 契約担当者等は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結する場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するために特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

2 前項の規定により最低制限価格を設けようとするときは、予定価格の十分の七以上で、当該工事又は製造の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して当該工事又は製造ごとに適正に定めなければならない。

(平二三組合規程三・一部改正)

(入札の方法)

第十二条 競争入札に加わろうとする者は、入札書(別紙第二号様式)を所定の日時に入札箱に投入しなければならない。ただし、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札を認めた場合においては、入札時限一時間前までに所定の場所に到着していなければならない。

2 入札保証金を要する場合においては、前項の入札書に納付した証明書を同封しなければならない。第八条第四項ただし書の規定により出納主任に送付した場合は、そのことを入札書に付記するものとする。

3 代理人をもって入札しようとする者は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(平二三組合規程三・一部改正)

(単価による入札の予告)

第十三条 入札に付する場合に、単価をもって落札を定めるときは、その旨をあらかじめ入札者に予告するものとする。

(入札書の引替禁止)

第十四条 入札者は、一旦提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(開札)

第十五条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において、入札者を立ち会わせて行わなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(入札の無効)

第十六条 契約担当者等は、一般競争入札に付した場合において、申込者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札を無効としなければならない。

一 入札に参加する資格がない者のした入札

二 所定の日時までに入札保証金を納付しない者のした入札

三 郵便等による入札を認めた場合において、その入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの

四 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印のないもの

五 同一事項の入札について二通以上の入札書を提出した者の入札で、その前後を判別できないもの又はその後発のもの

六 他人の代理を兼ね、又は二人以上の代理をしたものに係る入札

七 前各号に定めるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

(平二三組合規程三・一部改正)

(入札無効理由の開示)

第十七条 契約担当者等は、入札を無効とする場合においては、開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して当該入札が無効である旨を知らせなければならない。

(落札者の決定)

第十八条 物資の調達及び自動車等の供給、工事、運送、修繕等の請負については予定価格以下の最低価格の入札者を、不用品等の売却については予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。

(くじによる落札者の決定)

第十九条 契約担当者等は、落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

2 前項の規定により落札者を決定したときは、その旨を入札書に記入して、くじを引いた相手方又はくじを引かない者に代ってくじを引いた職員に記名、押印をさせなければならない。

(再度入札)

第二十条 契約担当者等は、開札した場合において、各人の入札のうち、予定価格以下(売却の場合においては予定価格以上)の価格の入札がないとき(第十一条第一項の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格以下の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき。)は、直ちに、再度の入札をすることができる。

2 前項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度の入札における入札保証金の納付があったものとみなす。

(入札結果の通知)

第二十一条 契約担当者等は、開札した場合において落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を開札に立ち会った入札者に知らせなければならない。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となったことを通知する。

2 落札者は、前項の通知を受けた日から五日以内に契約書及び契約に必要な書類を提出し、契約保証金を必要とするものにあっては、同時にこれを納付しなければならない。

3 正当な理由がなく前項に定める期間を経過したものは、落札の効力を失う。

4 契約担当者等は、特別の理由があると認めるときは第二項の期間を伸縮することができる。

(入札経過調書の作成)

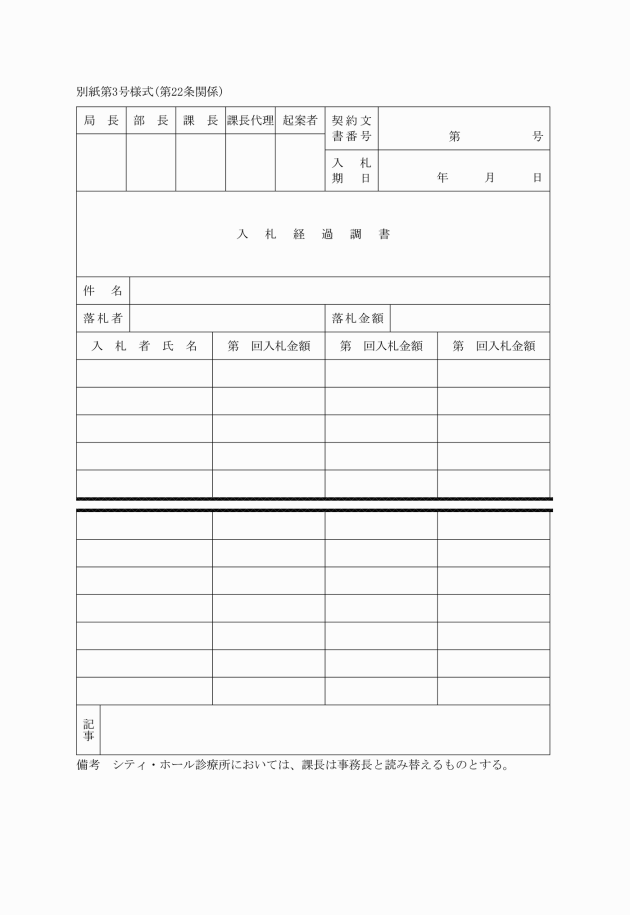

第二十二条 契約担当者等は、開札した場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書(別紙第三号様式)を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに保存しなければならない。

(平二三組合規程三・一部改正)

(入札保証金の処分)

第二十三条 落札者が所定の日時までにその契約を締結しないときは、入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は組合に帰属する。ただし、保証金の納付を免除した者にあっては、その免除した金額に相当する金額を納付させるものとする。

(入札保証金の返還)

第二十四条 入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保を、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還するものとする。

一 第四十条ただし書の規定により契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、契約の確定後

(入札保証金に対する利息)

第二十五条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さないものとする。

第三章 指名競争入札

(指名競争入札によることができるもの)

第二十六条 一般競争入札に付することが明らかに不利と認める場合のほか、次に掲げる場合においては、指名競争入札に付することができる。

一 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争入札に付する必要がないとき。

二 予定価格が五百万円を超えない工事又は製造をさせるとき。

三 予定価格が三百万円を超えない財産を購入するとき。

四 予定賃借料の年額又は総額が百六十万円を超えない物件を借り入れるとき。

五 予定賃貸料の年額又は総額が五十万円を超えない物件を貸し付けるとき。

六 予定価格が百万円を超えない財産を売り払うとき。

七 前各号以外の契約で予定価格が二百万円を超えないとき。

(指名競争入札の参加資格)

第二十七条 指名競争入札に加わろうとする者は、引き続き一年以上その営業に従事していなければならない。ただし、売却及び貸付けの場合は、この限りでない。

(平一六組合規程一・一部改正)

(指名基準)

第二十八条 指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合の基準は、別に定める。ただし、第三十条の規定により東京都職員共済組合指名業者選定委員会の議を経なければならない契約については、この限りでない。

(指名業者選定委員会への付議)

第三十条 契約担当者等は、別に定める予定価格の契約に関して前条の規定により指名競争入札に参加させる者を指名しようとするときは、別に定める東京都職員共済組合指名業者選定委員会の議を経なければならない。

第四章 随意契約

(随意契約によることができるもの)

第三十二条 一般競争入札又は指名競争入札に付することが明らかに不利と認める場合のほか、次に掲げる場合においては、随意契約によることができる。

一 契約の性質又は目的が競争入札に適しないとき。

二 緊急の必要により競争入札に付するいとまがないとき。

三 予定価格が四百万円を超えない工事又は製造をさせるとき。

四 予定価格が三百万円を超えない財産を購入するとき。

五 予定賃借料の年額又は総額が百五十万円を超えない物件を借り入れるとき。

六 予定賃貸料の年額又は総額が五十万円を超えない物件を貸し付けるとき。

七 予定価格が百万円を超えない財産を売り払うとき。

八 前各号以外の契約で予定価格が二百万円を超えないとき。

九 運送又は保管をさせるとき。

十 国、地方公共団体又は他の組合と契約するとき。

十一 法令により価格を決められている物資を購入するとき。

十二 契約の性質又は目的によって相当の経歴信用のある者と契約する必要があるとき。

十三 有価証券を売買するとき。

十四 雇上自動車の供給契約をするとき。

十五 契約締結後必要を生じたもので、既に契約した部分と分離することができず、又は分離することが不利と認める場合において同一契約者と契約するとき。

十六 国、地方公共団体、公法人その他の起業者の施工する工事に関連する組合の工事で、分離して施工することが不利と認めた場合において、その起業者の契約者と契約するとき。

十七 一般競争入札又は指名競争入札に付しても入札者又は落札者がないとき、あるいは落札者が契約をしない場合において、その落札の範囲内で契約をするとき。

(令七組合規程八・一部改正)

(契約の分割)

第三十三条 前条第十七号の場合において、予定価格又は落札金額を分割計算し得るときに限り、当該価格の範囲内において、各目的ごとに分割して契約することができる。

(予定価格の決定)

第三十四条 契約担当者等は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第十条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。

(随意契約の手続)

第三十五条 随意契約をしようとするときは、仕様書その他見積りに必要な事項を示して、なるべく二人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、法令等によって価格の定められている物資の調達をするとき、その他見積書を徴し難いときは、この限りでない。

(随意契約の制限)

第三十六条 第三十二条第十七号の規定により随意契約をする場合において、契約の内容に重大な影響のない事項を除くほか、期限若しくは期間、保証金又は入札者の資格とした事項については、当初競争入札に付するときに決めた条件に変更を加えることができない。ただし、予定価格は、落札者がないときに限り、その価格に最も近い入札金額の範囲内において、これを改定することができる。

第五章 競り売り

第六章 契約の締結

(契約書の作成)

第三十八条 契約担当者等は、一般競争入札、指名競争入札若しくは競り売りにより落札者若しくは競落者が決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、その記載を要しないものとする。

一 契約の目的

二 契約金額

三 履行期限

四 契約保証金に関する事項

五 契約履行の場所

六 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

七 監督及び検査

八 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金及び損害金

九 危険負担

十 かし担保責任

十一 契約違反の場合の契約保証金の処分

十二 契約に関する紛争の解決方法

十三 その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第三十九条 契約担当者等は、次に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

一 契約金額が百五十万円を超えない契約をするとき。

二 競り売りに付するとき。

三 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。

四 前三号に定めるものを除くほか、随意契約による場合において、契約担当者等が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により、契約書の作成を省略する場合においては、軽微なものを除き、請書その他これに準ずる書面を徴取しなければならない。

(契約保証金)

第四十条 契約担当者等は、契約を締結しようとする者に対し、契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の百分の十以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。

一 指名競争入札又は随意契約により契約を締結するとき。

二 競り売りに付するとき。

三 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。

第七章 契約の履行

(履行日の変更)

第四十一条 契約者は、天災事変その他やむを得ない理由によって履行の期限又は期間内に契約上の義務を履行することができないときは、その理由を付して、期限又は期間の延長を申請することができる。

2 契約担当者等は、前項に定める申請の理由が真にやむを得ないと認めるときは、期限又は期間の延長を承認することができる。

(延滞違約金)

第四十二条 契約の履行の期限又は期間の延長を承認する場合において、契約者の責めに帰すべき理由があるときは、延滞日数に応じ、年五パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても三百六十五日の割合とする。)で計算した額を違約金(当該金額が百円未満の場合を除く。)として徴収する。この場合において、分割して履行しても支障のないものについては、当該期限又は期間内に履行しなかった部分について計算した額を徴収することができる。

2 前項に定める日数の計算については、検査に要した日数は、算入しない。

3 工事、修繕等の請負又は物件の購入の検査で不合格となり、手直し若しくは補強又は引換えのために指定した第一回目の日数についても前項と同様とする。

(平一六組合規程一・一部改正)

(違約金の相殺又は追徴)

第四十三条 延滞違約金その他契約者から徴収すべき金銭があるときは、契約者に対して支払うべき代価又は保証金と相殺し、なお不足するときは、これを追徴する。ただし、特別の事情があると認めるときは、確実な担保を徴した上、分納させることができる。

一 契約金額が七十二億円未満の場合 契約金額の三割(土木工事、建築工事及び設備工事については、四割)を超えない額(七億二千万円を限度とする。)

二 契約金額が七十二億円以上の場合 契約金額の一割を超えない額

2 前金払をした後において、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

3 前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。

一 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

二 組合との契約が解除されたとき。

三 前払金を当該前払金に係る公共工事以外の経費の支払に充てたとき。

(平二三組合規程三・令六組合規程四・一部改正)

(部分払)

第四十五条 契約担当者等は、工事若しくは製造又は物件の買入れでその代価が六十万円を超えるものについては、契約により、その工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

2 前項の支払金額は、工事若しくは製造についてはその既済部分に対する代価の十分の九、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上個々に分割できる工事又は製造についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

(減価採用)

第四十六条 契約担当者等は、契約者が提供した契約履行の目的物に 少のかしがあっても使用上支障がないと認めるときは、相当の減価をして採用することができる。

少のかしがあっても使用上支障がないと認めるときは、相当の減価をして採用することができる。

(減価採用における意見の聴取)

第四十七条 契約担当者等は、前条の規定により減価をして採用をするときは、検査員の意見を聴かなければならない。

(目的物の引渡し)

第四十八条 契約の履行における目的物の引渡しは、工事又は製造の完成、物品の完納その他の給付の完了を確認するための検査(以下「完了検査」という。)に合格したときをもって終了する。

2 前項に定める目的物の引渡しの前に生じた損害は、すべて契約者の負担とする。

(代金の前納)

第四十九条 物件を売却するときは、その物件の引渡し若しくは移転の登記又は登録前にその代金を納付させなければならない。ただし、国、地方公共団体等で代金の納付が確実と認められる場合は、この限りでない。

(かし担保責任)

第五十条 契約者は、工事及び製造の請負並びに物件の購入の場合において、その提供した目的物に対して、引渡し後一年間その隠れたかしについて、補修の責任を負う。ただし、契約に特別の定めをした場合はこの限りでない。

2 組合の物件を売却した場合においては、目的物の引渡し後は、そのかしについて、補修の責任は負わない。

(支給材料の亡失等)

第五十一条 組合が材料を支給して工事請負等をさせる場合において、支給材料の亡失又は損傷による損害は、天災事変その他避けることができない非常災害による場合を除き、契約者の負担とする。組合の物資の運送保管等をさせる場合における損害についてもまた同様とする。

(非常災害時の措置)

第五十二条 契約者は、請負工事の既済部分又は検査のため持込んだ材料が天災事変その他避けることのできない非常災害によって損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく、その状況を契約担当者等に報告しなければならない。

2 契約担当者等は、契約者から前項に定める報告を受け、その事実を調査した結果、その損傷等が契約者が善良な管理者として注意を払っていて発生したものであると認めるときは、損害額を認定し、その一部を組合の負担とすることができる。

(貸与物件の賃貸料及び転貸禁止)

第五十三条 契約担当者等は、物件を貸し付ける場合には、賃貸料を前納させなければならない。ただし、国、地方公共団体若しくは他の組合に貸し付ける場合又は賃貸期間が六月以上にわたる場合には、定期に納付させることができる。

2 前項の規定により組合の物件を借り受けた者(以下「物件借受人」という。)は、契約担当者等の承諾を得ないで借受物件を転貸することができない。

3 物件借受人は、借り受けた物件を亡失又は損傷させたときは、契約担当者等が指定した賠償金又は修繕費を納付しなければならない。ただし、契約担当者等の承諾を得て、代品の提供又は損傷物件の修理を行い、これに代えることができる。この場合において、提供又は修理完了後、検査員の検査を受けなければならない。

第八章 契約の解除及び変更

(契約の解除)

第五十四条 契約担当者等は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

一 期限まで若しくは期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。

二 正当な理由がなく、契約の履行に着手しないとき。

三 契約解除の申出があったとき。

五 前各号に定めるものを除くほか、契約者又はその代理人がこの規程又は契約事項に違反したとき。

3 契約担当者等は、契約を解除した場合において履行部分又は契約者が工事のため持ち込んだ材料について、相当と認める価格により引き取ることができる。この場合において、価格の決定に当たっては検査員の意見を聴くものとする。

(契約解除の場合の延滞違約金)

第五十五条 契約担当者等は、契約を解除したときは、延滞違約金を徴収することができる。

(契約内容の変更等)

第五十六条 契約担当者等は、必要があると認めたときは、契約者と協議の上、その契約の全部若しくは一部の解除、内容の変更又は履行の中止をすることができる。

(契約金額の変更)

第五十七条 契約担当者等は、契約締結後において、天災事変その他不測の事態に基づく経済情勢の激変によって契約金額が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じて、契約者と協議の上、契約金額を変更することができる。

(契約内容変更の場合の契約保証金)

第五十八条 契約担当者等は、契約の内容を変更したことにより契約金額を増減したときは、その増減の割合に従って契約保証金を増減することができる。ただし、契約金額の増減が一割以内の場合においては、この限りでない。

(契約者による契約解除)

第五十九条 契約者は、工事請負の場合において、第五十六条に定める中止期間が引き続き四月以上に及ぶとき、又は契約締結後四月以上経過しても着工の指示がないときは、契約担当者等と協議の上、当該契約の全部又は一部を解除することができる。物件購入の場合において、中止期間が引き続き三月以上に及ぶときもまた同様とする。

2 契約担当者等は、前項の場合において、契約者がその書面の受取を拒んだとき、又は住所若しくは事務所の所在地が不明なときは、送達に代えて新聞紙、東京都公報その他の方法により公告しなければならない。

第九章 経理

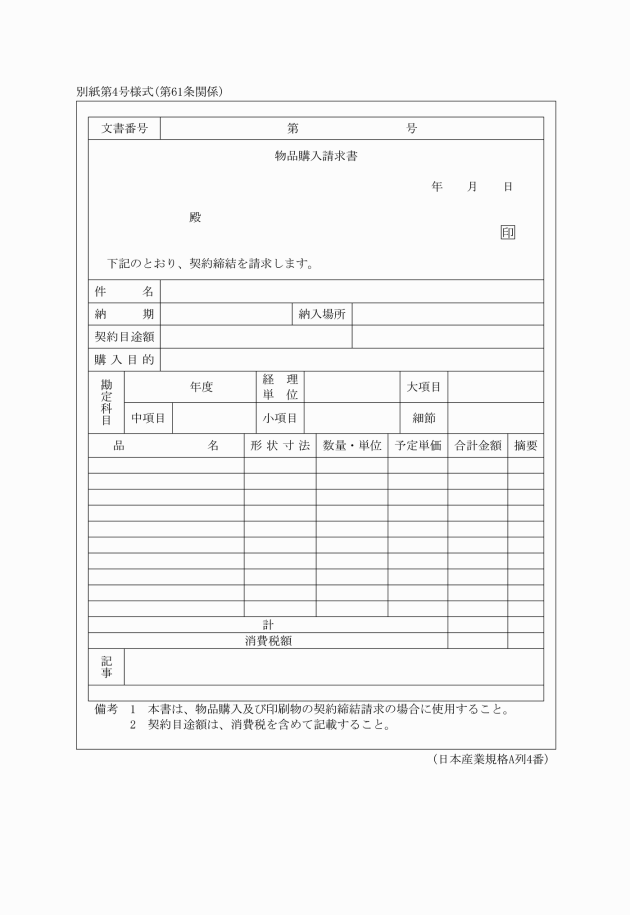

3 事務局長は、必要と認めるときは、前二項の規定にかかわらず、別に定める帳票によって処理することができる。

4 東京都職員共済組合福祉事業に関する規則(昭和三十七年東京都職員共済組合規則第三号。以下「規則」という。)第一条に規定する健康管理施設(以下「健康管理施設」という。)及び体育施設(以下「体育施設」という。)における契約の請求手続は、契約の委任を受けた者が別に定めることができる。この場合において、健康管理施設及び体育施設は、それぞれ統一的な事務処理に努めなければならない。

(平二〇組合規程二・平二一組合規程六・一部改正)

(契約の請求期限等)

第六十二条 前条の規定により契約の締結を請求する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮して、事業に支障のない限り、通常、契約の履行に必要な期限又は期間を付するとともに、起工書、設計書、仕様書、内訳書、図面等必要な書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付し、契約の履行上疑義の生じないようにしなければならない。

(平二三組合規程三・一部改正)

(契約履行期限等の延長)

第六十三条 契約担当者等は、前条の規定により付された契約の履行に必要な期限又は期間が短かすぎると認めるときは、これを相当の期限又は期間に延長して契約するものとする。

(特殊な物資の指定)

第六十四条 契約の締結を請求する場合において、工事又は物品等で特殊な物資を指定する場合は、その理由書を添付しなければならない。ただし、理由が明白なときは、契約締結請求書に記載することができる。

(契約関係書類の送付)

第六十五条 契約を締結したときは、契約書、入札書又は見積書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を、契約を締結するに至らなかったときは、入札書又は見積書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を契約台帳(別紙第八号様式)に所定の事項を記録し、契約請求課長に送付するものとする。

(平二三組合規程三・一部改正)

第十章 特則

(健康管理施設においてできる契約)

第六十六条 健康管理施設において直接処理することができる契約は、次に掲げるものとし、理事長は、その契約に関する事務を所長に委任する。

一 予定価格が四百万円未満の請負契約(印刷物の製作に係るものを除く。)及び委託契約

二 予定価格が二百万円未満(東京都職員共済組合の長期継続契約を締結することができる契約を定める規程(平成十九年東京都職員共済組合規程第十号)の規定に基づく長期継続契約(以下「長期継続契約」という。)にあっては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が二百万円未満)の物品の買入れ及び売払い並びに物件の借入れ並びに印刷物の製作に関する契約

三 前号に定めるもののほか、保存血液、医用ガス及び薬品の買入れに関する契約

四 非常災害又は緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保護のために必要な工事の請負、物品の買入れその他の契約

五 保管に関する契約

六 電気、ガス及び水の供給並びに公衆電気通信の役務の提供を受ける契約及び放送の受信契約

七 前各号に定めるもののほか、健康管理施設において直接処理する必要があると理事長が特に認めた契約

(平一六組合規程六・平二〇組合規程二・平二一組合規程六・平二二組合規程五・一部改正)

(体育施設においてできる契約)

第六十七条 体育施設において直接処理することができる契約は、次に掲げるものとし、理事長は、その契約に関する事務を体育施設の所長に委任する。

一 予定価格が二十万円未満(長期継続契約にあっては月額に十二を乗じて得た額又は年額が二十万円未満)の物品の買入れ及び売払い並びに物件の借入れに関する契約

二 電気、ガス及び水の供給並びに公衆電気通信の役務の提供を受ける契約及び放送の受信契約

三 削除

四 ガソリン、モーターオイル、プロパンガス、薪炭及びボイラー用白灯油等の購入契約

五 予定価格が三十万円未満の修繕及び工事請負契約

六 カーテン等の洗濯及び寝具等の乾燥消毒に関する契約

七 じんかい、浄化槽、ファンコイル、重油タンク、窓ガラス等の清掃に関する契約

八 予定価格が三十万円未満の樹木のせん定、除草、貸植木の賃借及び駆虫消毒に関する契約

九 ばい煙及びばいじんの測定並びに水質汚濁検査の委託契約

十 自動販売機、遊技器具及びマッサージ健康保持器類の設置に関する契約

十一 テレビ有線設備加入契約

十二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十二条第一項の規定に基づく建築物の定期検査に関する契約

十三 自家用電気工作物の保守に関する契約

十四 前各号に定めるもののほか、体育施設において直接処理する必要があると理事長が特に認めた契約

(平七組合規程三・平一三組合規程八・平一四組合規程七・平二〇組合規程二・平二一組合規程六・平二九組合規程三・一部改正)

第六十八条 削除

(平二〇組合規程二)

第十一章 監督及び検査

(検査事務の統括)

第六十九条 検査事務は、事務局長が統括する。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第七十条 契約担当者等は、一の契約についての検査の検査員を、特別の必要がある場合を除き、当該契約の監督員として命ずることができない。

(監督又は検査を円滑に実施するための約定)

第七十一条 契約担当者等は、監督又は検査を円滑に実施するため、必要があるときは、契約者をして監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定しなければならない。

(監督員の一般的職務)

第七十二条 監督員は、必要があるときは、工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書(当該仕様書及び設計書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等若しくは当該細部設計図等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を審査して承認の手続をとらなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立ち会い、工程の管理その他の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(平二三組合規程三・一部改正)

(監督員の職務の特例)

第七十三条 契約担当者等は、第七十六条第二項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、請負契約について契約者がその給付を行うために使用する材料の検査を監督員に行わせることができる。

(監督員の報告)

第七十四条 監督員は、監督の実施状況について、契約担当者等に対し、随時に必要な事項を報告しなければならない。

(検査の種類)

第七十五条 検査の種類は、次のとおりとする。

一 完了検査 工事又は製造の完成、物品の完納その他の給付の完了を確認するための検査

二 既済部分検査又は既納部分検査 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認をするための検査

三 中間検査 工事又は製造の完成、物品の完納その他の給付の完了前において行う性能又は仮組立状態その他の確認をするための検査

四 清算検査 契約を解除しようとする場合において行う既済部分又は既納部分の確認をするための検査

五 材料検査 契約者がその給付を行うために使用する材料の確認をするための検査

(検査員の一般的職務)

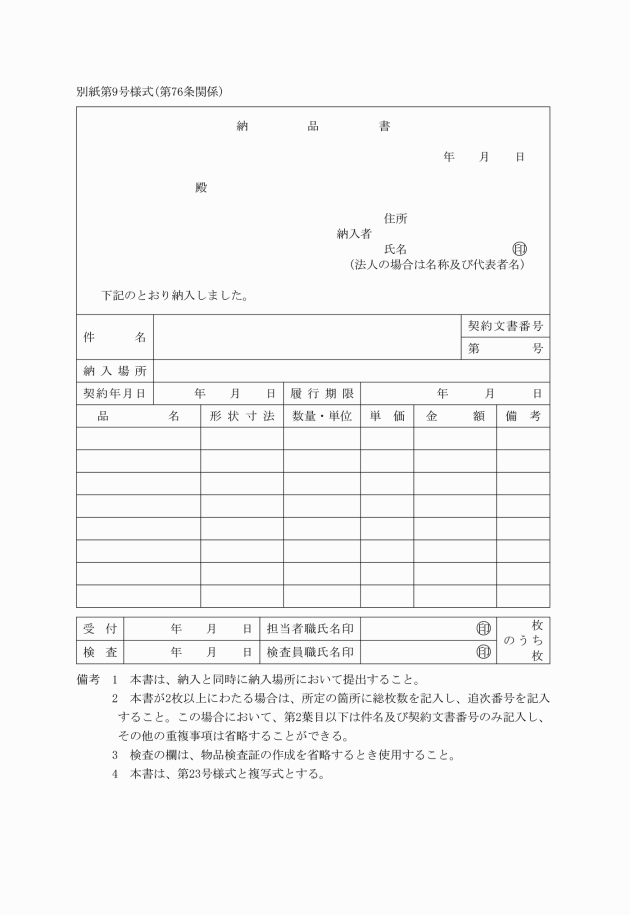

第七十六条 検査員は、契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)につき、契約書、仕様書、設計書及び納品書(別紙第九号様式又は理事長が別に定める項目を記載した契約者作成の納品書)その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。ただし、事務局長が指定する契約(請負契約を除く。)については、この限りでない。

2 検査員は、前項に定める契約について、契約者がその給付を行うために使用する材料につき、仕様書、設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、その内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前二項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

4 検査員は、試験機関の試験を必要とするものについては、その試験結果を待ち、据付け、試用その他の処置を必要とするものについては、その結果を待って合否の決定をしなければならない。

(平五組合規程一一・平二三組合規程三・平二八組合規程九・一部改正)

(検査員の命免)

第七十七条 検査員は、職員のうちから事務局長が命免する。

2 事務局長は、検査員に事故あるとき、又は特に件名を限り特別検査をする必要があるときは、臨時検査員を命じ、又は委嘱する。

(検査の区分)

第七十八条 検査は、検査員が、次の区分により行う。

一 直接検査 事務局の検査員が行う検査

二 委任検査 健康管理施設及び体育施設の検査員が行う検査

3 事務局長は、委任検査のうち、特に必要があると認めたものについては、前項の規定にかかわらず、直接検査に付することができる。

4 事務局長は、直接検査を行うべき検査のうち、特に必要があると認めたものについては、委任検査に付することができる。

(平二〇組合規程二・平二一組合規程六・一部改正)

(検査員の指揮監督)

第七十九条 検査員(臨時検査員を含む。以下同じ。)は、直接検査にあっては事務局長の、委任検査にあってはそれぞれの所長(シティ・ホール診療所においては事務長。以下同じ。)の指揮監督を受ける。

(平二〇組合規程二・平二二組合規程五・一部改正)

(検査員の服務)

第八十条 検査員は、検査の実施に当たっては、この規程その他の関係規程に基づき、厳正にその職務を行わなければならない。

2 検査員は、職務の執行に当たって知り得た契約者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査員に対する書類の交付等)

第八十一条 契約担当者等は、工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結したときは、速やかに契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を検査員に交付するものとする。

2 検査員は、前項の規定により関係書類の交付を受けたときは、あらかじめそれらの書類について検討し、検査の準備をしなければならない。

(平二三組合規程三・一部改正)

(検査命令)

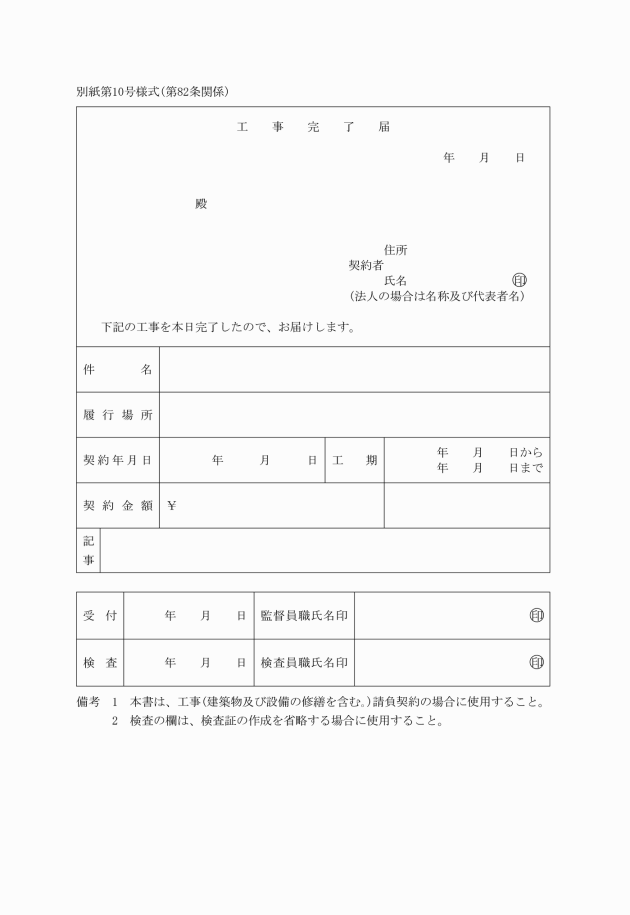

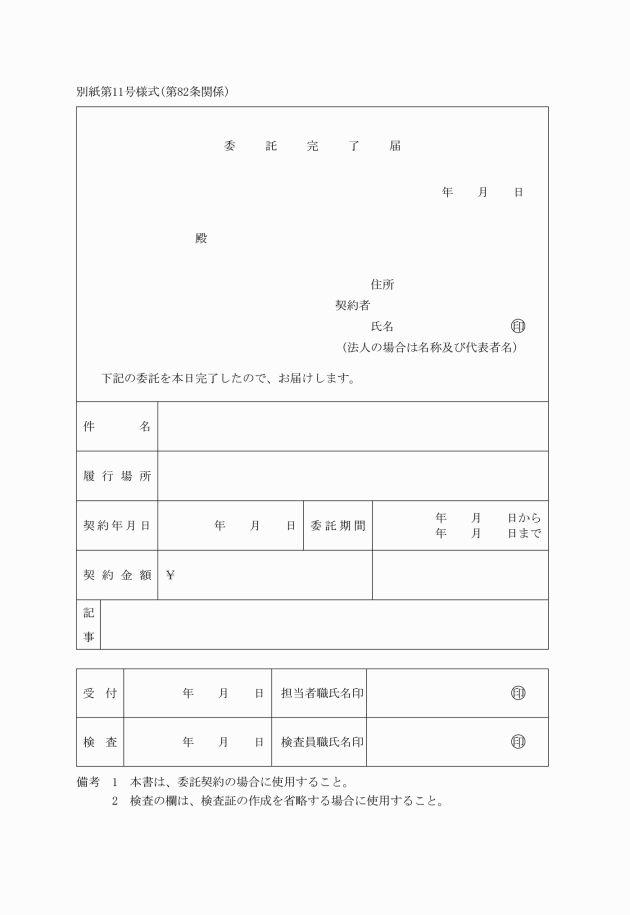

第八十二条 契約担当者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに検査員に対し検査を命ずるものとする。

二 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分につき、検査の申出があった場合において、その申出を適当と認めるとき。

三 契約を解除しようとする場合において、検査をする必要があると認めるとき。

四 前三号に定めるもののほか、契約担当者等において、中間検査をする必要があると認めるとき。

(検査実施の原則)

第八十三条 検査は、個別に、実地について行うものとする。

(検査の事故等)

第八十四条 検査員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに事務局長又は所長に報告し、その指示を受けなければならない。

一 検査ができないとき。

二 検査に際し、契約者が検査員の職務の執行を妨害したとき。

三 同一の検査につき二人以上の検査員が存する場合において、各検査員の意見が一致しないとき。

四 第八十六条の規定により検査に立ち会う組合の関係職員と意見が一致しないとき。

五 その他検査の実施について疑義が生じたとき。

(平二〇組合規程二・一部改正)

(検査における契約者の立会い)

第八十五条 検査員は、検査をしようとするときは、契約者又はその代理人に、あらかじめ検査の日時及び場所を通知して立会いを求めなければならない。

2 前項の規定により契約者又はその代理人に対して立会いを求めた場合において、その者が正当な理由がなく検査に立ち会わないときは、その欠席のまま検査を執行することができる。

3 前項の場合において、契約者又はその代理人から、検査の結果につき異議の申出があっても、これを採用しないものとする。

(検査における関係職員の立会い)

第八十六条 事務局長、所長は、検査の執行に当たっては、次の区分により組合の職員を立ち会わせなければならない。

一 工事にあっては、当該工事の監督員又は当該工事を主管する課の所属職員

二 前項以外の契約に当たっては、当該契約の締結を請求した課の所属職員

2 前項の規定により検査に立ち会った職員は、検査について意見を述べることができる。

(平二〇組合規程二・一部改正)

(外部から明視できない部分の検査)

第八十七条 検査員は、工事又は製造の目的物について、外部から明視できない部分があるときは、監督員の説明、写真その他の工事記録等により当該部分の検査を行うことができる。

(検査証)

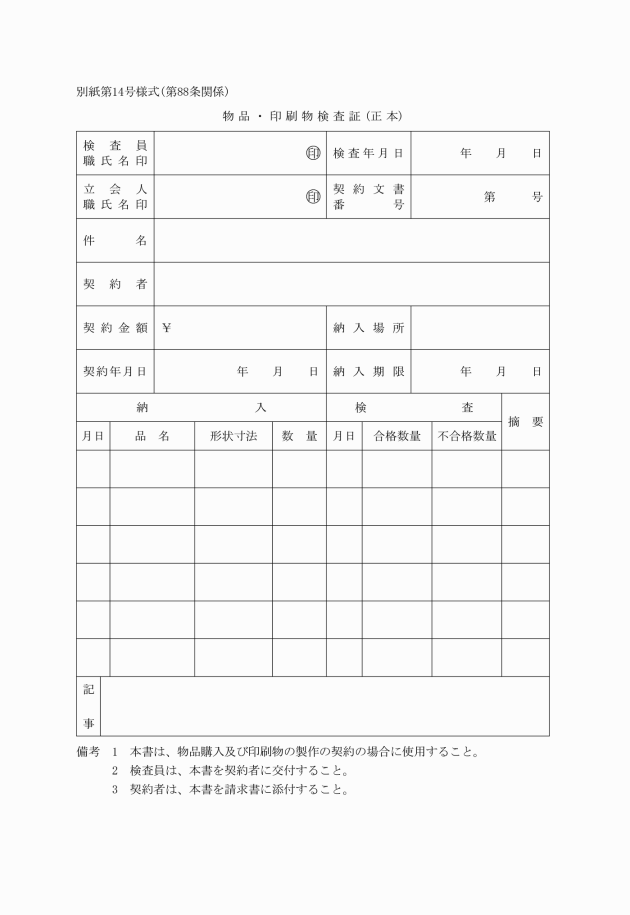

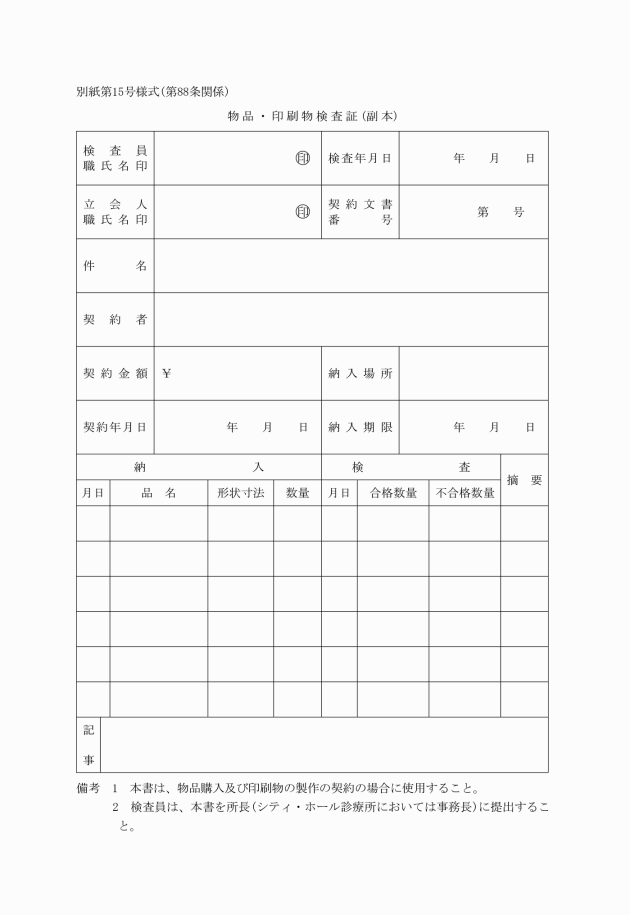

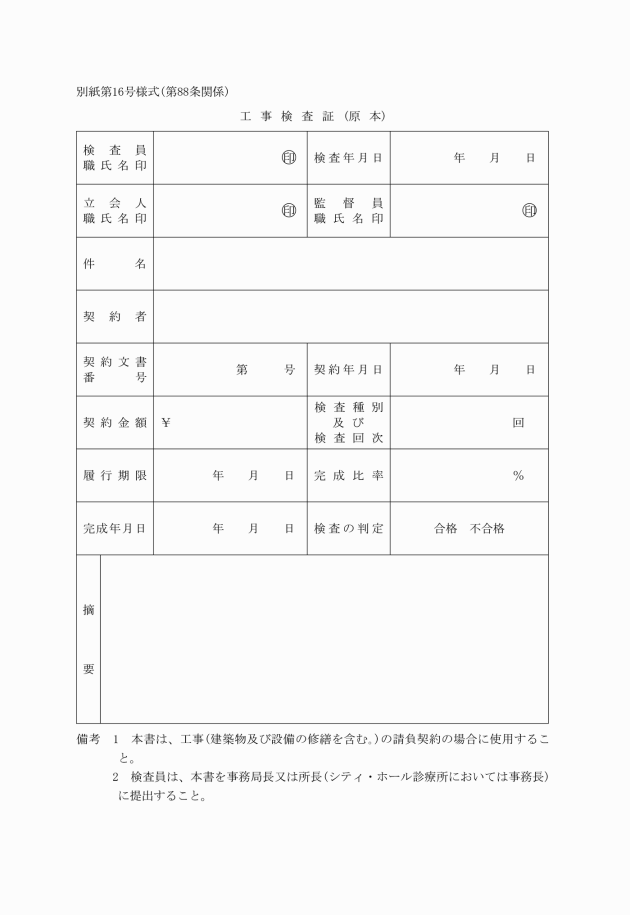

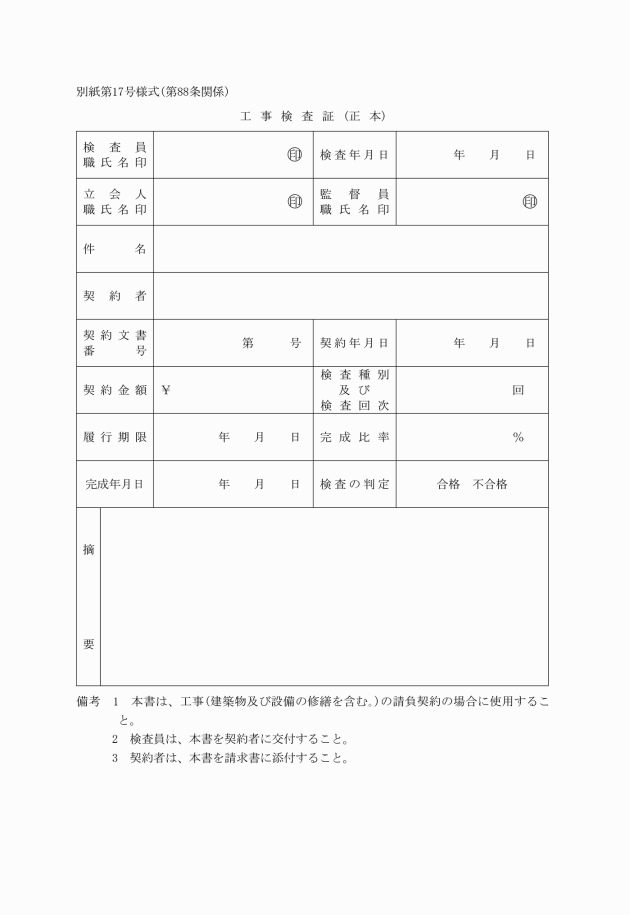

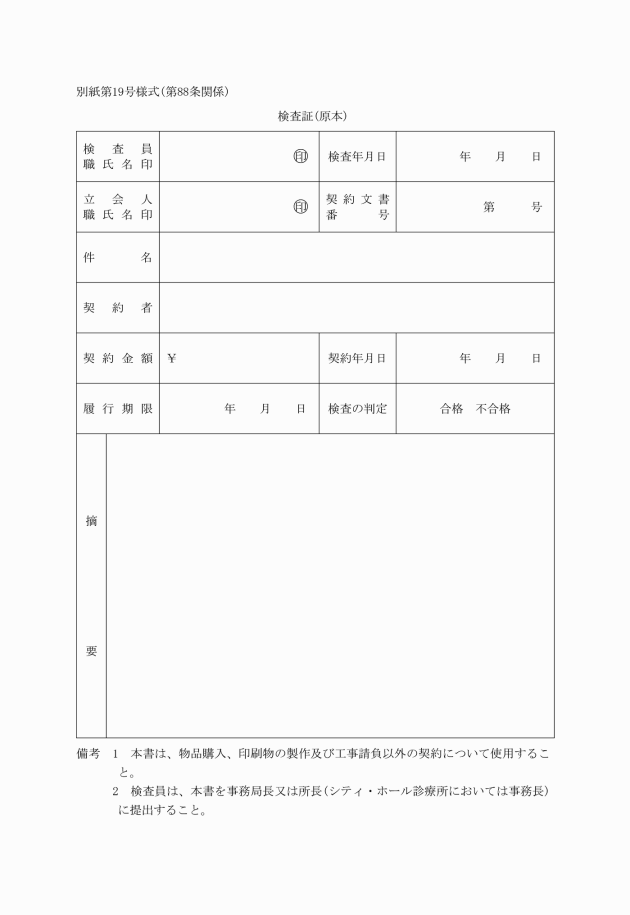

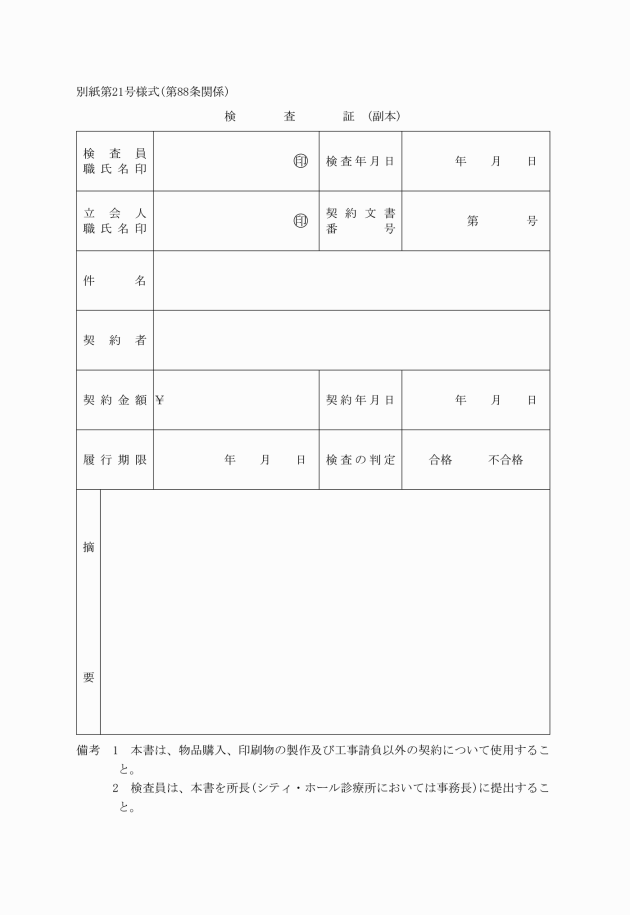

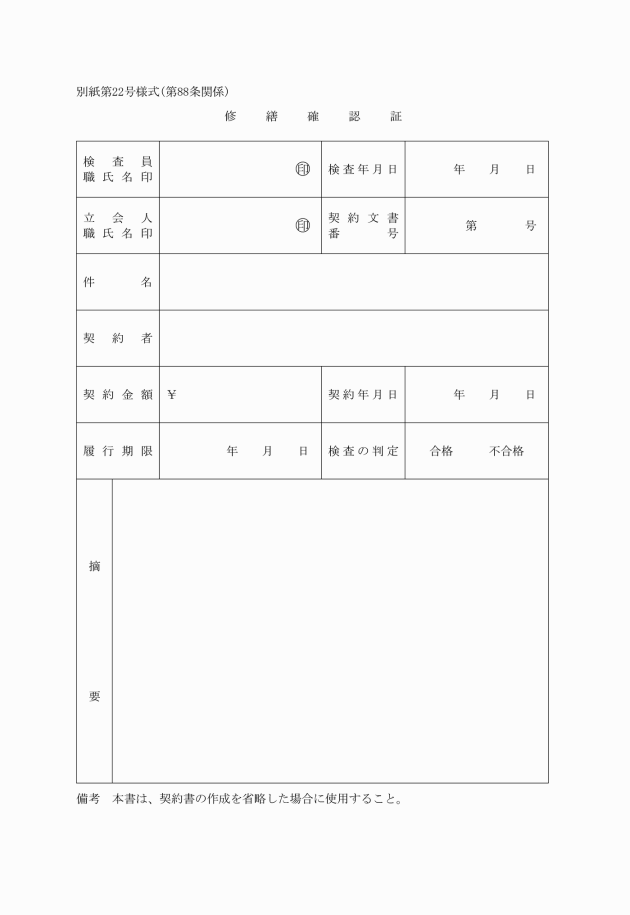

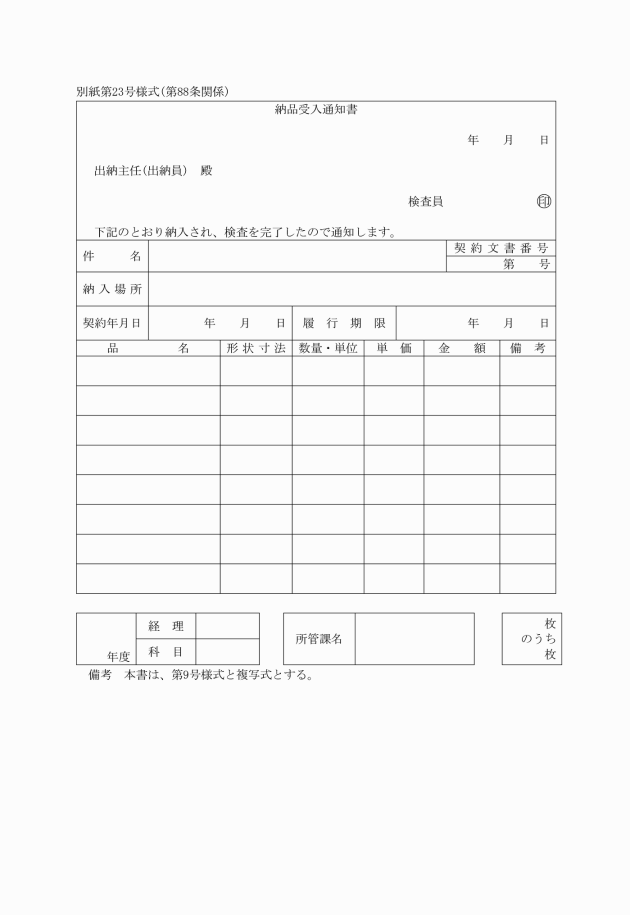

第八十八条 検査員は、検査(中間検査及び材料検査を除く。)を完了したときは、物品及び印刷物にあっては物品・印刷物検査証(原本)(別紙第十三号様式)、物品・印刷物検査証(正本)(別紙第十四号様式)及び物品・印刷物検査証(副本)(別紙第十五号様式)を、工事(建築物及び設備の修繕を含む。)にあっては工事検査証(原本)(別紙第十六号様式)、工事検査証(正本)(別紙第十七号様式)及び工事検査証(副本)(別紙第十八号様式)を、その他にあっては検査証(原本)(別紙第十九号様式)、検査証(正本)(別紙第二十号様式)及び検査証(副本)(別紙第二十一号様式)を速やかに作成しなければならない。この場合において、検査員は、各検査証の正本を契約者に交付するとともに、直接検査にあっては、各検査証の原本を事務局長に、各検査証の副本を所長にそれぞれ提出し、委任検査にあっては、各検査証の原本を所長に提出しなければならない。

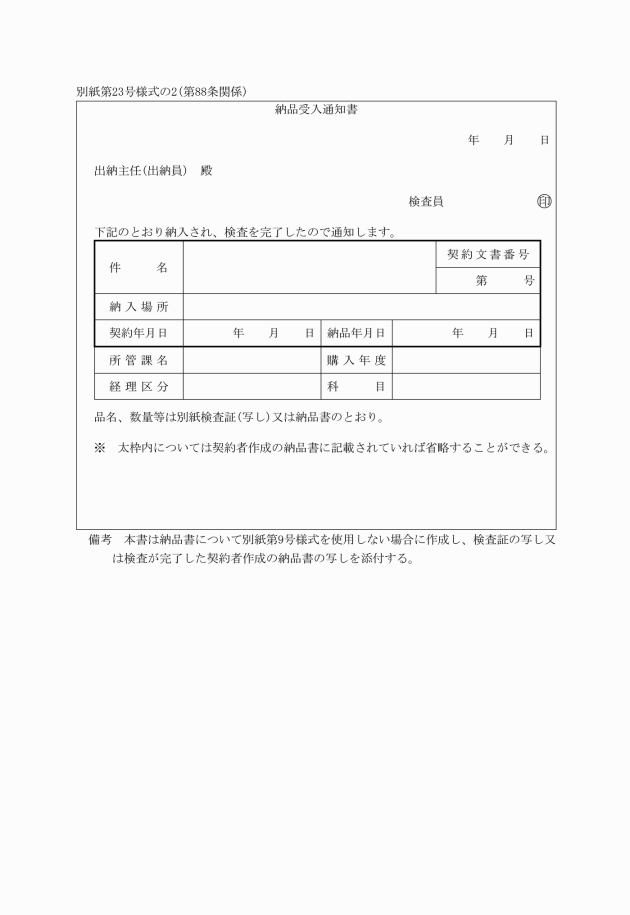

3 検査員は、前二項の手続が終了したときは、物品にあっては、直ちに納品受入通知書(別紙第二十三号様式。納品書が別紙第九号様式によらない場合は、別紙第二十三号様式の二)により出納主任又は出納員(以下「出納職員」という。)に通知しなければならない。

4 出納職員は、前項の通知があったときは、当該物品を引き取らなければならない。

(平二〇組合規程二・平二八組合規程九・一部改正)

(検査不合格の場合の手直し、引換え等)

第八十九条 検査員は、検査により不合格と判定した給付の目的物について、手直し、補強又は引換え(以下「手直し等」という。)をさせる必要があると認めるときは、履行期限までに完了する見込みがある場合を除き、契約担当者等の承認を得て、一回に限り、期限を定めて契約者に手直し等をさせることができる。ただし、十日以内の期限を定めて手直し等をさせる場合については、契約担当者等の承認を要しないものとする。

2 検査員は、前項の規定により、手直し等をさせたときは、その期限を検査証に記載するものとする。

3 手直し等をさせた給付の目的物の検査については、当該部分のみの検査により合格又は不合格の判定をすることができる。

4 検査員は、手直し等をさせた給付の目的物について検査したときは、当初の検査日を検査証に記載しなければならない。

附則

1 この規程は、平成五年六月一日から施行する。

2 この規程の施行前に、この規程による改正前の東京都職員共済組合契約事務規程の規定に基づき締結した契約で、この規程の施行の日までにその給付が完了していないものについては、なお従前の例による。

3 この規程による改正前の東京都職員共済組合契約事務規程の規定に基づき作成した用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

附則(平成五年組合規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成七年組合規程第三号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成一二年組合規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年組合規程第八号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年組合規程第七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第六十七条の改正規定(「(函嶺荘にあっては、箱根路開雲の所長をいう。以下「所長」という。)」を削る部分に限る。)並びに別紙第一号様式及び別紙第三号様式の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合契約事務規程別紙第一号様式及び別紙第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一六年組合規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年組合規程第六号)

1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合契約事務規程別紙第二号様式及び別紙第四号様式から別紙第八号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二〇年組合規程第二号)抄

(施行日)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二一年組合規程第六号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二二年組合規程第五号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二三年組合規程第三号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二七年組合規程第六号)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合契約事務規程別紙第一号様式及び別紙第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二八年組合規程第九号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年組合規程第三号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成三一年組合規程第三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合契約事務規程別紙第二十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和元年組合規程第二号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和六年組合規程第四号)

1 この規程は、令和六年十月一日から施行する。ただし、第三条第三号の改正規定は、令和七年六月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都職員共済組合契約事務規程第四十四条第一項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

附則(令和七年組合規程第八号)

この規程は、令和七年四月一日から施行する。

(平14組合規程7・平20組合規程2・平22組合規程5・平27組合規程6・一部改正)

(平16組合規程6・全改、令元組合規程2・一部改正)

(平14組合規程7・平20組合規程2・平22組合規程5・平27組合規程6・一部改正)

(平16組合規程6・全改、令元組合規程2・一部改正)

(平16組合規程6・全改、令元組合規程2・一部改正)

(平16組合規程6・全改、令元組合規程2・一部改正)

(平16組合規程6・全改、令元組合規程2・一部改正)

(平16組合規程6・全改、令元組合規程2・一部改正)

(平20組合規程2・平22組合規程5・一部改正)

(平20組合規程2・平22組合規程5・一部改正)

(平20組合規程2・平22組合規程5・一部改正)

(平20組合規程2・平22組合規程5・一部改正)

(平20組合規程2・平22組合規程5・一部改正)

(平20組合規程2・平22組合規程5・一部改正)

(平28組合規程9・全改、平31組合規程3・一部改正)

(平28組合規程9・追加)