○東京都福祉のまちづくり条例施行規則

平成八年六月一四日

規則第一六九号

東京都福祉のまちづくり条例施行規則を公布する。

東京都福祉のまちづくり条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都福祉のまちづくり条例(平成七年東京都条例第三十三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(平二一規則二七・一部改正)

(平二一規則二七・平二一規則九六・一部改正)

一 当該改修に係る部分

二 道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)から前号に掲げる部分にある不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室(以下この条において「利用居室」という。)、共同住宅等の各住戸又はホテル若しくは旅館(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第四号に規定する営業の用に供する施設及び旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第三項に規定する簡易宿所営業の施設を除く。別表第三 十の項(三)、別表第五 五の項(三)、同表六の項(二)、同表七の項及び同表十の項(三)において同じ。)における車椅子使用者が円滑に利用できる客室(以下「車椅子使用者用客室」という。)以外の各客室(以下「一般客室」という。)までの経路(当該利用居室が観覧席又は客席である場合にあっては、当該観覧席又は客席の出入口と車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして、別表第五 十一の項(一)(2)に掲げる基準に適合する場所(以下「車椅子使用者用部分」という。)との間の経路(以下「車椅子使用者用経路」という。)を含む。)を構成する出入口、廊下(これに類するものを含む。)(以下「廊下等」という。)、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

三 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所

五 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場

(平二一規則九六・全改、平三一規則一〇六・令三規則一四七・令七規則一四五・一部改正)

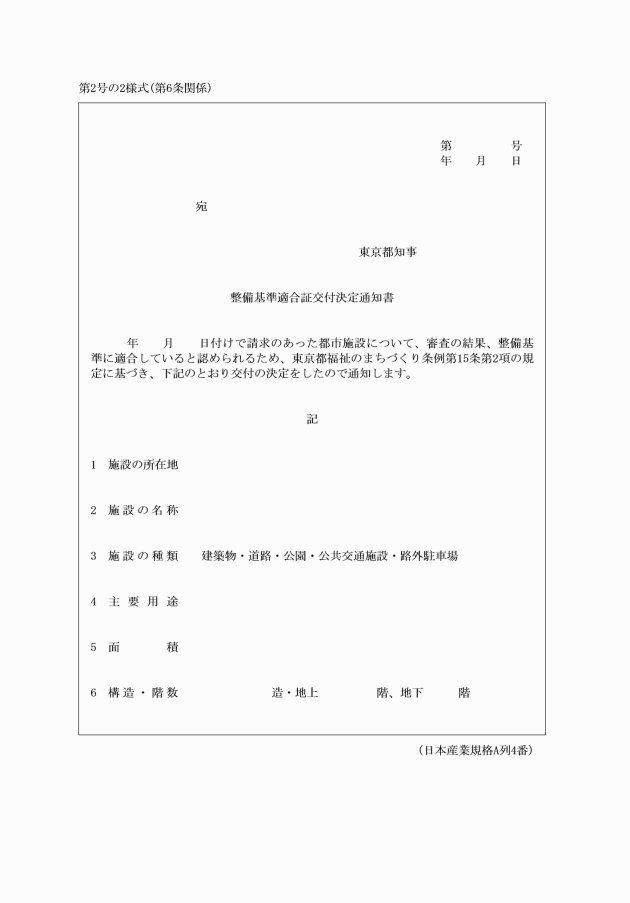

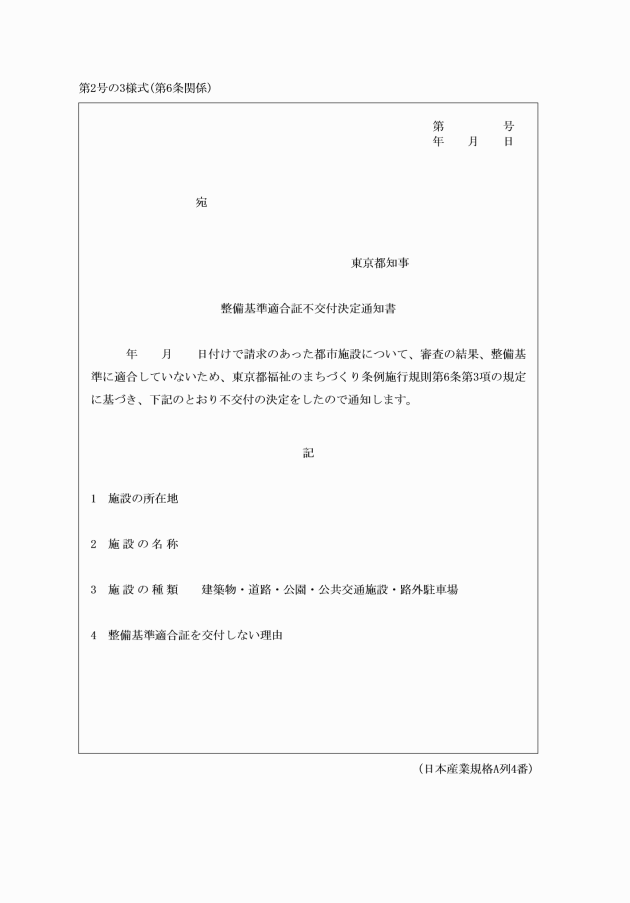

3 知事は、適合証の交付の請求があった場合において、不交付の決定をしたときは、請求者に、整備基準適合証不交付決定通知書(別記第二号の三様式)により、理由を付して通知するものとする。

4 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、適合証の交付を受けた者から適合証を返還させることができる。

一 虚偽の請求その他不正の事実が判明したとき。

二 交付の対象となった都市施設が、改修等により整備基準に適合しなくなったとき。

三 前二号に掲げる場合のほか、返還させることが適当であると認めるとき。

(平一二規則三八五・平二一規則二七・平二一規則九六・一部改正)

(公共的団体)

第七条 条例第十六条第二項の規則で定める公共的団体は、地方道路公社及び地方公共団体の組合とする。

(平一八規則二一五・平二一規則二七・一部改正)

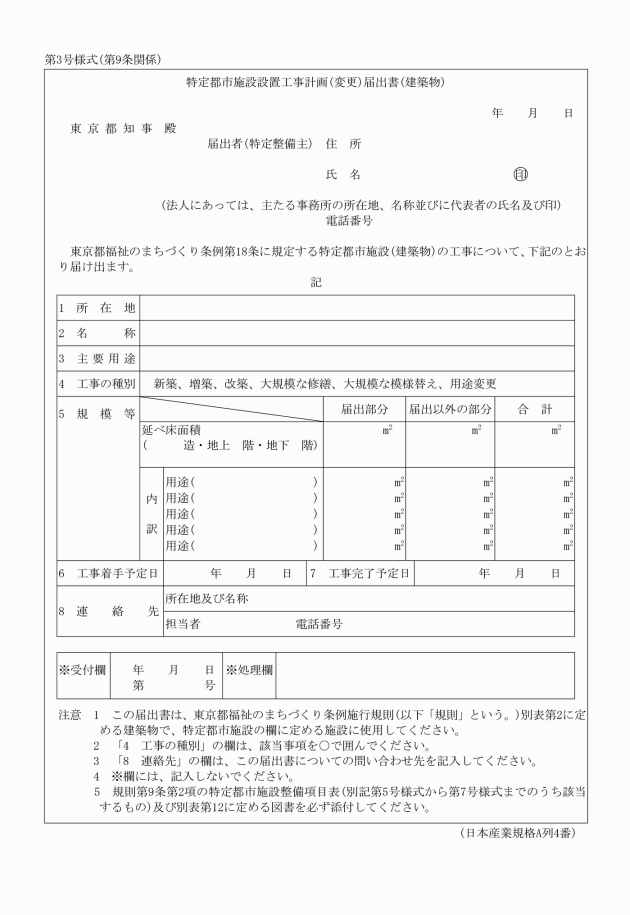

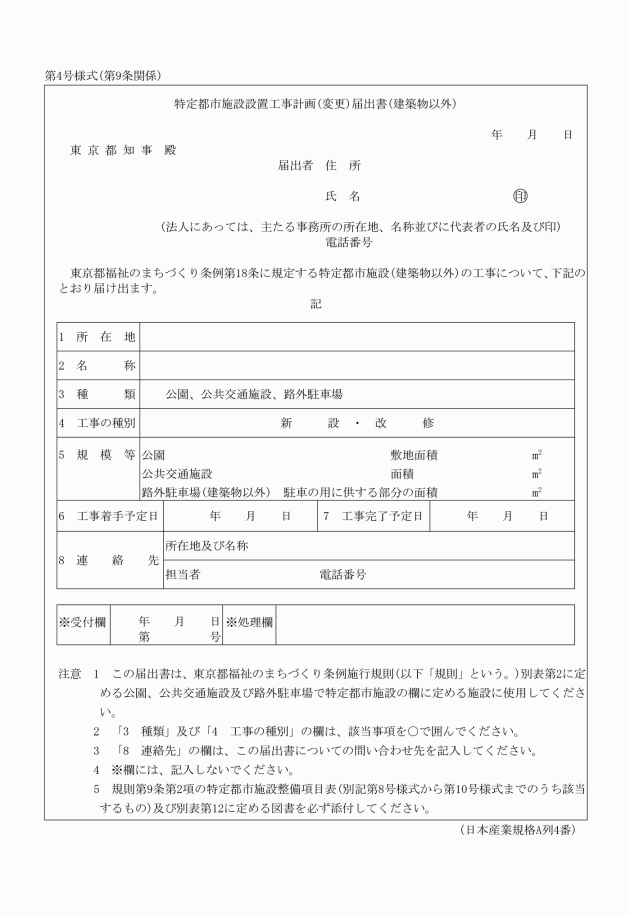

(平二一規則九六・全改)

2 特定都市施設設置工事計画(変更)届出書には、次に掲げる書類及び図書を添付しなければならない。

二 当該特定都市施設の区分に応じ、別表第十二に定める図書

(平二一規則二七・平二一規則九六・一部改正)

(軽微な変更)

第十条 条例第十八条第二項の規則で定める軽微な変更は、特定都市施設の新設又は改修に係る変更のうち、整備基準の適用の変更を伴わないもの及び工事着手予定期日又は工事完了予定期日に係る変更とする。

(平二一規則二七・平二一規則九六・一部改正)

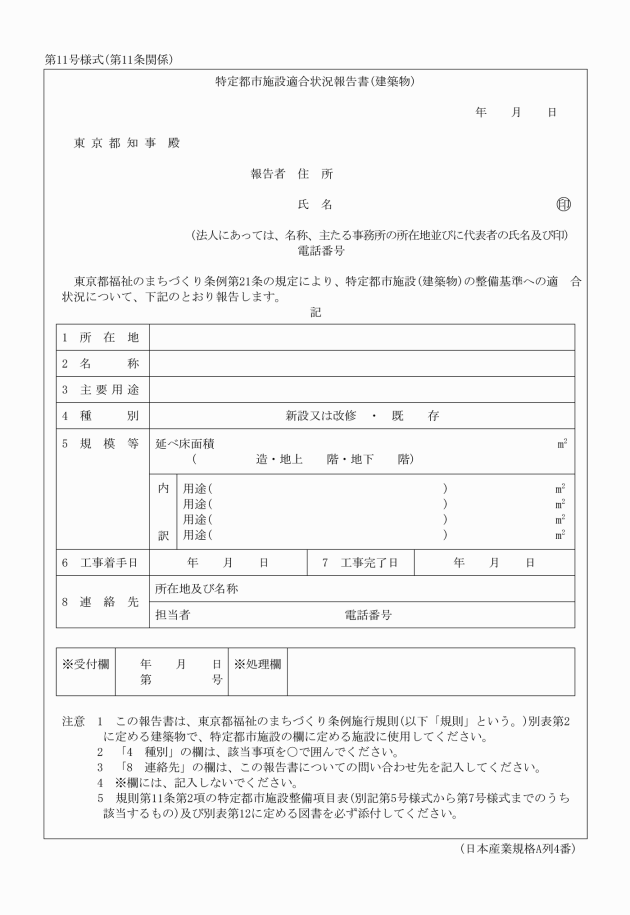

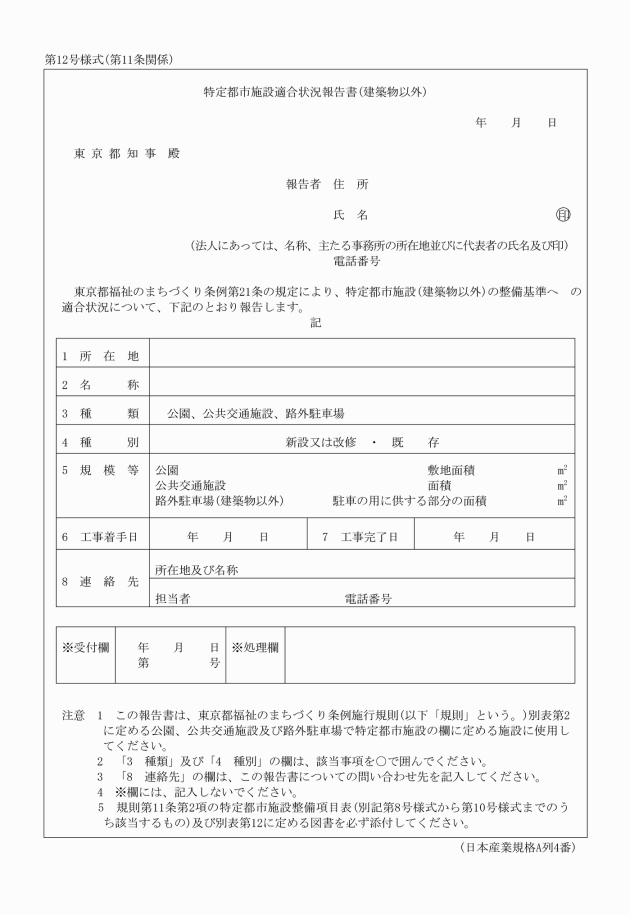

2 特定都市施設適合状況報告書には、次に掲げる書類及び図書を添付しなければならない。

二 当該特定都市施設の区分に応じ、別表第十二に定める図書

(平二一規則二七・平二一規則九六・一部改正)

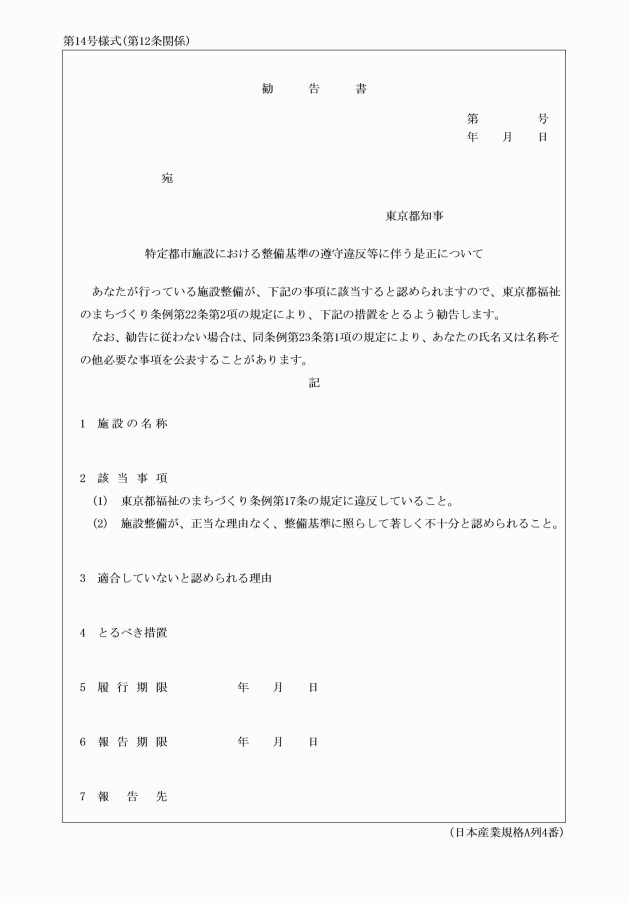

(勧告)

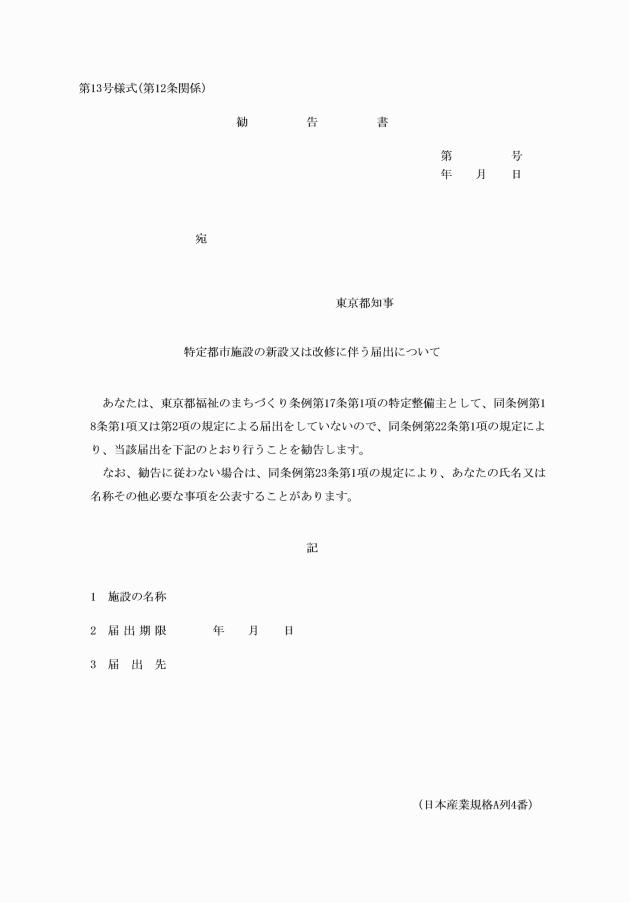

第十二条 条例第二十二条第一項の規定による勧告は、勧告書(別記第十三号様式)により行うものとする。

2 条例第二十二条第二項の規定による勧告は、勧告書(別記第十四号様式)により行うものとする。

(平二一規則二七・平二一規則九六・一部改正)

(公表)

第十三条 条例第二十三条第一項の規定による公表は、東京都公報への登載その他広く都民に周知する方法により行うものとする。

2 公表する事項は、次に掲げる事項とする。

一 勧告を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

二 勧告を受けた者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

三 勧告の内容

四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平二一規則二七・平二一規則九六・一部改正)

(意見陳述の機会の付与)

第十四条 条例第二十三条第二項の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めた場合を除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。

2 知事は、勧告を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該勧告を受けた者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

一 公表しようとする内容

二 公表の根拠となる条例等の条項

三 公表の原因となる事実

四 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

3 前項の通知を受けた者(以下「当事者」という。)又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、知事に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。

4 知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。

5 知事は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者又はその代理人の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。

6 代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出期限又は出頭すべき日時までに知事に提出しなければならない。

7 知事は、当事者又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第二十三条第一項の規定による公表をすることができる。

(平二一規則二七・平二一規則九六・一部改正)

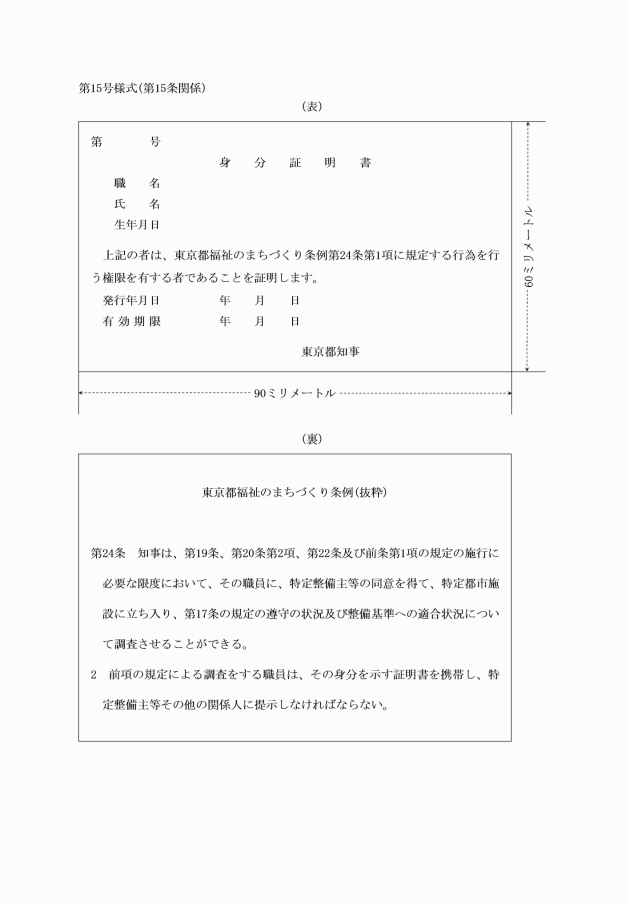

(身分証明書)

第十五条 条例第二十四条第二項の身分を示す証明書の様式は、別記第十五号様式による。

(平二一規則二七・平二一規則九六・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成八年九月十五日から施行する。

(特定施設の面積の特例)

2 この規則の施行の日から知事が別に定める日までの間における別表第二 一の部八の項及び九の項の規定の適用については、これらの規定中「二百平方メートル」とあるのは「五百平方メートル」とする。

(知事が別に定める日=平成一二年告示第一三五三号で平成一二年一二月三一日)

附則(平成一〇年規則第二六七号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年規則第三八五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(整備基準適合証交付の経過措置)

2 施行日前にこの規則による改正前の東京都福祉のまちづくり条例施行規則(以下「旧規則」という。)第九条の届出があった特定施設及び施行日から起算して三十日を経過する日以前に新設又は改修の工事に着手した一般都市施設(特定施設を除く。)に係る適合証の交付については、当該施設の完成の日から起算して六十日以内に交付の申請があった場合には、この規則による改正後の東京都福祉のまちづくり条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、新規則の規定による適合証の交付を妨げない。

(勧告の経過措置)

3 東京都福祉のまちづくり条例(平成七年東京都条例第三十三号)第十九条第二項に規定する勧告において勘案する整備基準は、施行日前に旧規則第九条の届出があった特定施設については、旧規則に定める整備基準とする。

附則(平成一六年規則第二二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年規則第二一五号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

附則(平成一九年規則第一五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年規則第二一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年規則第二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都福祉のまちづくり条例施行規則別記第一号様式、第二号の二様式、第三号様式、第四号様式及び第十号様式から第十四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二一年規則第九六号)

1 この規則は、平成二十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日から起算して三十日を経過する日以前に新設又は改修の工事に着手した、東京都福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例(平成二十一年東京都条例第三十二号。以下「改正条例」という。)第二条の規定による改正前の東京都福祉のまちづくり条例(平成七年東京都条例第三十三号。以下「旧条例」という。)第一条第三号に規定する一般都市施設であって、改正条例第二条の規定による改正後の東京都福祉のまちづくり条例(以下「新条例」という。)第二条第三号に規定する都市施設に該当するものに係る適合証の交付については、当該施設の完成の日から起算して六十日以内に交付の申請があった場合において勘案する整備基準及び適合証は、この規則による改正前の東京都福祉のまちづくり条例施行規則(以下「旧規則」という。)に定める整備基準及び適合証とする。ただし、この規則による改正後の東京都福祉のまちづくり条例施行規則の規定による適合証の交付を妨げない。

3 新条例第二十二条第二項に規定する勧告において勘案する整備基準は、施行日前に旧規則第九条の届出があった特定施設であって、新条例第十七条第一項に規定する特定都市施設に該当するものについては、旧規則に定める整備基準とする。

4 この規則の施行の際、旧規則別記第一号様式、第二号の二様式、第二号の三様式、第三号様式、第四号様式、第十号様式から第十二号様式まで及び第十四号様式による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成三〇年規則第一二六号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日から起算して三十日を経過する日以前に新設又は改修の工事に着手した、東京都福祉のまちづくり条例(平成七年東京都条例第三十三号。以下「条例」という。)第二条第三号に規定する都市施設に該当するものに係る条例第十五条第一項に規定する整備基準適合証(以下「適合証」という。)の交付については、当該施設の完成の日から起算して六十日以内に交付の申請があった場合には、この規則による改正後の東京都福祉のまちづくり条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、新規則の規定による適合証の交付を妨げない。

3 条例第二十二条第二項に規定する勧告において勘案する整備基準は、施行日前にこの規則による改正前の東京都福祉のまちづくり条例施行規則(以下「旧規則」という。)第九条の届出があった条例第十七条第一項に規定する特定都市施設については、旧規則に定める整備基準とする。

4 この規則の施行の際、旧規則別記第五号様式、第六号様式及び第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成三一年規則第一〇六号)

1 この規則は、令和元年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令元規則四九・一部改正)

2 施行日から起算して三十日を経過する日以前に新設又は改修の工事に着手した、東京都福祉のまちづくり条例(平成七年東京都条例第三十三号。以下「条例」という。)第二条第三号に規定する都市施設に該当するものに係る条例第十五条第一項に規定する整備基準適合証(以下「適合証」という。)の交付については、当該施設の完成の日から起算して六十日以内に交付の申請があった場合には、この規則による改正後の東京都福祉のまちづくり条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、新規則の規定による適合証の交付を妨げない。

3 条例第二十二条第二項に規定する勧告において勘案する整備基準は、施行日前にこの規則による改正前の東京都福祉のまちづくり条例施行規則(以下「旧規則」という。)第九条の届出があった条例第十七条第一項に規定する特定都市施設については、旧規則に定める整備基準とする。

4 この規則の施行の際、旧規則別記第二号様式、第五号様式、第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和元年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和三年規則第一四七号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都福祉のまちづくり条例施行規則別記第一号様式、第二号の二様式、第二号の三様式及び第十三号様式から第十五号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和三年規則第三〇九号)

1 この規則は、令和四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日から起算して三十日を経過する日以前に新設又は改修の工事に着手した、東京都福祉のまちづくり条例(平成七年東京都条例第三十三号。以下「条例」という。)第二条第三号に規定する都市施設に該当するものに係る条例第十五条第一項に規定する整備基準適合証(以下「適合証」という。)の交付については、当該施設の完成の日から起算して六十日以内に交付の申請があった場合には、この規則による改正後の東京都福祉のまちづくり条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、新規則の規定による適合証の交付を妨げない。

3 条例第二十二条第二項に規定する勧告において勘案する整備基準は、施行日前にこの規則による改正前の東京都福祉のまちづくり条例施行規則(以下「旧規則」という。)第九条の届出があった条例第十七条第一項に規定する特定都市施設については、旧規則に定める整備基準とする。

4 この規則の施行の際、旧規則別記第二号様式、第五号様式、第六号様式、第八号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和五年規則第六三号)

1 この規則は、令和五年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日から起算して三十日を経過する日以前に新設又は改修の工事に着手した、東京都福祉のまちづくり条例(平成七年東京都条例第三十三号。以下「条例」という。)第二条第三号に規定する都市施設に該当するものに係る条例第十五条第一項に規定する整備基準適合証(以下「適合証」という。)の交付については、当該施設の完成の日から起算して六十日以内に交付の申請があった場合には、この規則による改正後の東京都福祉のまちづくり条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、新規則の規定による適合証の交付を妨げない。

3 条例第二十二条第二項に規定する勧告において勘案する整備基準は、施行日前にこの規則による改正前の東京都福祉のまちづくり条例施行規則(以下「旧規則」という。)第九条の届出があった条例第十七条第一項に規定する特定都市施設については、旧規則に定める整備基準とする。

4 この規則の施行の際、旧規則別記第二号様式、第五号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和七年規則第一四五号)

1 この規則は、令和八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日から起算して三十日を経過する日以前に新設又は改修の工事に着手した、東京都福祉のまちづくり条例(平成七年東京都条例第三十三号。以下「条例」という。)第二条第三号に規定する都市施設に該当するものに係る条例第十五条第一項に規定する整備基準適合証(以下「適合証」という。)の交付については、当該施設の完成の日から起算して六十日以内に交付の申請があった場合には、この規則による改正後の東京都福祉のまちづくり条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、新規則の規定による適合証の交付を妨げない。

3 条例第二十二条第二項に規定する勧告において勘案する整備基準は、施行日前にこの規則による改正前の東京都福祉のまちづくり条例施行規則(以下「旧規則」という。)第九条の届出があった条例第十七条第一項に規定する特定都市施設については、旧規則に定める整備基準とする。

4 この規則の施行の際、旧規則別記第二号様式、第五号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第一(第三条関係)

(平一六規則二二三・平二〇規則二一七・一部改正)

区分 | 車両等 |

鉄道等 | 一 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第二条第十二号に規定する旅客車 二 軌道法施行規則(大正十二年/内務/鉄道/省令)第九条第一項第十七号(ロ)に規定する客車 |

自動車 | 一 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車 二 タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第一項に規定するタクシー |

船舶 | 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業の用に供する旅客船 |

航空機 | 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十九項に規定する国際航空運送事業及び同条第二十項に規定する国内定期航空運送事業の用に供する航空機のうち旅客の運送の用に供する飛行機 |

別表第二(第四条、第八条関係)

(平二一規則九六・全改)

一 建築物

区分 | 都市施設 | 特定都市施設 |

一 学校等施設 | (一) 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づくもの) (二) その他これらに類する施設 | すべての施設 |

二 医療等施設 | (一) 病院又は診療所(小規模建築物に該当するものを除く。) (二) 助産所(用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上の施設に限る。) (三) 施術所(用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上の施設に限る。) (四) 薬局(医薬品の販売業を併せ行うものを除く。)(用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上の施設に限る。) | すべての施設 |

三 興行施設 | (一) 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 (二) その他これらに類する施設 | 用途に供する部分の床面積(改修する場合においては、改修に係る部分の床面積。この部及び二の部において同じ。)の合計が千平方メートル以上の施設 |

四 集会施設 | (一) 集会場(冠婚葬祭施設を含む。一の集会室の床面積が二百平方メートルを超えるものに限る。) (二) 集会場(冠婚葬祭施設を含む。すべての集会室の床面積が二百平方メートル以下のものに限る。) (三) 公会堂 (四) 公民館 (五) その他これらに類する施設 | (一)にあっては、すべての施設 (二)にあっては、用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上の施設 (三)にあっては、すべての施設 (四)及び(五)にあっては、用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上の施設 |

五 展示施設等 | (一) 展示場 (二) その他これらに類する施設 | 用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上の施設 |

六 物品販売業を営む店舗等 | (一) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上の施設に限る。) (二) 卸売市場 | (一)にあっては、すべての施設 (二)にあっては、用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートル以上の施設 |

七 宿泊施設 | (一) ホテル又は旅館 (二) その他これらに類する施設 | 用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上の施設 |

八 事務所 | (一) 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 (二) 事務所(他の施設に附属するものを除く。) | (一)にあっては、すべての施設 (二)にあっては、用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートル以上の施設 |

九 共同住宅等 | (一) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (二) その他これらに類する施設 | 用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートル以上の施設 |

十 福祉施設 | (一) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (二) 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの | すべての施設 |

十一 運動施設又は遊技場等 | (一) 体育館、水泳場、ボーリング場又は遊技場 (二) その他これらに類する施設 | 用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上の施設 |

十二 文化施設 | (一) 博物館、美術館又は図書館 (二) その他これらに類する施設 | すべての施設 |

十三 公衆浴場 | 公衆浴場 | 用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上の施設 |

十四 飲食店等 | (一) 飲食店(用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上の施設に限る。) (二) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの | (一)にあっては、すべての施設 (二)にあっては、用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上の施設 |

十五 サービス店舗等 | (一) 郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗(用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上の施設に限る。) (二) 一般ガス事業、一般電気事業、電気通信事業の用に供する営業所(用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上の施設に限る。) (三) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの(用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上の施設に限る。) | すべての施設 |

十六 工業施設 | (一) 工場 (二) その他これらに類する施設 | 用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートル以上の施設 |

十七 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの | すべての施設 |

十八 自動車関連施設 | (一) 自動車の停留又は駐車のための施設 (二) 自動車修理工場 (三) 自動車洗車場 (四) 給油取扱所(用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上の施設に限る。) (五) 自動車教習所 | (一)にあっては、用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以上の施設 (二)及び(三)にあっては、用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上の施設 (四)にあっては、すべての施設 (五)にあっては、用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上の施設 |

十九 公衆便所 | 公衆便所 | すべての施設 |

二十 公共用歩廊 | 公共用歩廊 | 用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートル以上の施設 |

二十一 地下街 | (一) 地下街 (二) その他これらに類する施設 | 用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートル以上の施設 |

二十二 複合施設 | 一の項から二十一の項まで及び二の部に掲げる都市施設の複合建築物 | 用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートル以上の施設 |

二 小規模建築物

区分 | 都市施設 | 特定都市施設 |

一 医療等施設 | (一) 診療所(患者の収容施設を有しないものであって、用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル未満の施設に限る。) (二) 助産所(用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル未満の施設に限る。) (三) 施術所(用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル未満の施設に限る。) (四) 薬局(医薬品の販売業を併せ行うものを除く。)(用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル未満の施設に限る。) | すべての施設 |

二 物品販売業を営む店舗 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル未満の施設に限る。) | すべての施設 |

三 飲食店 | 飲食店(用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル未満の施設に限る。) | すべての施設 |

四 サービス店舗等 | (一) 郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗(用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル未満の施設に限る。) (二) 一般ガス事業、一般電気事業、電気電信事業の用に供する営業所(用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル未満の施設に限る。) (三) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの(用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル未満の施設に限る。) | すべての施設 |

五 自動車関連施設 | 給油取扱所(用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル未満の施設に限る。) | すべての施設 |

三 道路

区分 | 都市施設 | 特定都市施設 |

道路 | 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路 | すべての施設 |

四 公園

区分 | 都市施設 | 特定都市施設 |

公園等 | (一) 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する公園(以下「都市公園」という。) (二) 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十条に掲げる児童遊園 (三) 東京都海上公園条例(昭和五十年東京都条例第百七号)第二条第一号に規定する公園 (四) 都市公園及び児童遊園以外の地方公共団体が設置する公園 (五) 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第一号に規定する公園 (六) 国及び地方公共団体以外の者が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第四項の許可を受けて行う都市計画事業による公園 (七) 東京都霊園条例(平成五年東京都条例第二十二号)に規定する霊園 (八) 庭園(寺社等に附属する庭園、美術館、博物館等に附属する庭園及び冠婚葬祭施設等に附属する庭園を除く。) (九) 動物園及び植物園(大学、研究所等が学術研究を目的として設置しているものを除く。) (十) 遊園地 (十一) その他これらに類する施設 ただし、次のいずれかに該当する都市施設のうち、整備基準の適合が困難であると知事が認める場合は、この限りでない。 (1) 工作物の新築、改築又は増築、土地の形質の変更その他の行為についての禁止又は制限に関する文化財保護法、都市計画法その他の法令又は条例の規定の適用があるもの (2) 山地丘陵地、がけその他の著しく傾斜している土地に設けるもの (3) 自然環境を保全することが必要な場所又は動植物の生息地若しくは生育地として適正に保全する必要がある場所に設けるもの (4) (二)、(三)、(四)及び(五)において、著しく狭小な敷地に設けるもの | すべての施設 |

五 公共交通施設

区分 | 都市施設 | 特定都市施設 |

公共交通施設 | (一) 鉄道の駅 (二) 軌道の停留場 (三) バスターミナル 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナル (四) 港湾旅客施設 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第七号に規定する旅客施設 (五) 空港旅客施設 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項第二号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港における航空旅客取扱施設 | すべての施設 |

六 路外駐車場

区分 | 都市施設 | 特定都市施設 |

路外駐車場(建築物及び小規模建築物以外のもの) | 駐車場法(昭和三十二法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場で建築物及び小規模建築物以外のもの(特殊装置のみを用いるものを除く。) | 駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上の施設 |

別表第三 建築物(共同住宅等を除く。)に関する整備基準(都市施設)(第五条関係)

(平二一規則九六・全改、平三〇規則一二六・平三一規則一〇六・令元規則三〇・令三規則三〇九・令五規則六三・令七規則一四五・一部改正)

整備項目 | 整備基準 |

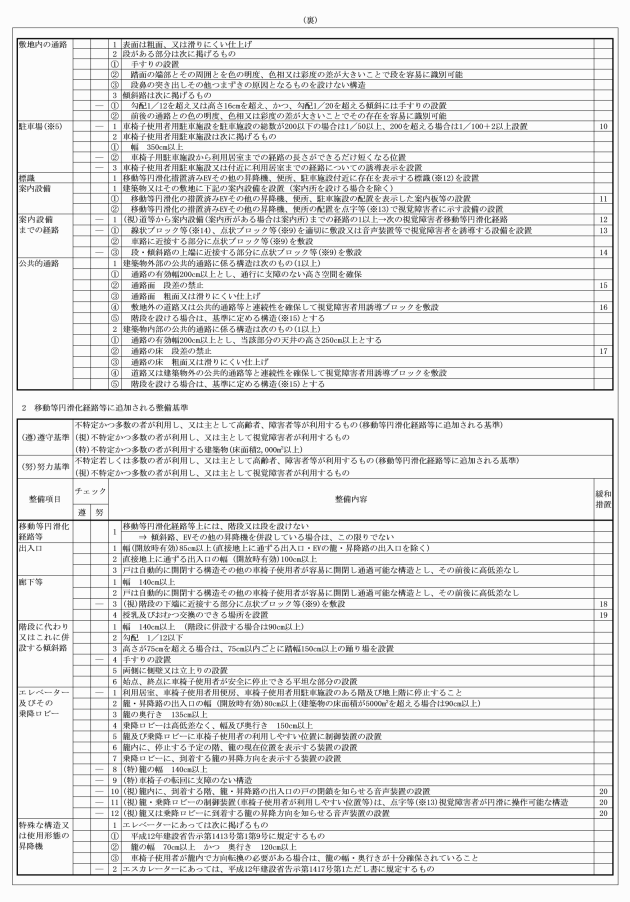

一 移動等円滑化経路等 | (一) 次に掲げる場合には、それぞれ次に定める経路のうち一以上((4)に掲げる場合にあっては、その全て)を高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「移動等円滑化経路等」という。)にしなければならない。 (1) 建築物に、不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室等(以下この表において「利用居室等」という。)を設ける場合 道等から当該利用居室等までの経路(当該利用居室等が観覧席又は客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。) (2) 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房(車椅子使用者用客室に設けられるものを除く。)を設ける場合 利用居室等(当該建築物に利用居室等が設けられていないときは、道等。(3)において同じ。)から当該車椅子使用者用便房までの経路(当該利用居室等が観覧席又は客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。) (3) 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室等までの経路(当該利用居室等が観覧席又は客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。) (4) 建築物が公共用歩廊である場合 その一方の側の道等から当該公共用歩廊を通過し、その他方の側の道等までの経路(当該公共用歩廊又はその敷地にある部分に限る。) (二) 移動等円滑化経路等上に、階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。 |

二 出入口 | (一) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋外へ通ずる出入口(移動等円滑化経路等を構成する直接地上へ通ずる出入口の一を除く。)の一以上は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 幅は、八十五センチメートル以上とすること。 (2) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 (二) 移動等円滑化経路等を構成する出入口は、次に掲げるものであること。 (1) 幅は、八十五センチメートル以上とすること((2)に掲げるもの並びにエレベーターのかご(人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)及び昇降路の出入口に設けられるものを除く。)。 (2) 直接地上へ通ずる出入口の幅は、百センチメートル以上とすること。 (3) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 |

三 廊下等 | (一) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 階段の上下端に近接する廊下等の部分又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)を敷設すること。ただし、当該廊下等の部分が次に掲げるものである場合は、この限りでない。 ア こう配が二十分の一を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの イ 高さが十六センチメートルを超えず、かつ、こう配が十二分の一を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの (二) 移動等円滑化経路等を構成する廊下等は、(一)に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 (1) 幅は、百四十センチメートル以上とすること。 (2) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 (3) 授乳及びおむつ交換のできる場所を一以上設け、ベビーベッド、いす等の設備を適切に配置するとともに、その付近に、その旨の表示を行うこと(他に授乳及びおむつ交換のできる場所を設ける場合を除く。)。 |

四 階段 | (一) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 踊場を含めて、手すりを設けること。 (2) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (3) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 (4) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 (5) 段がある部分の上下端に近接する踊場の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、当該踊場が二百五十センチメートル以下の直進のものである場合においては、この限りでない。 (6) 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 (二) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段のうち一以上は、(一)に掲げるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 (1) 踊場を含めて、両側に手すりを設けること。 (2) けあげの寸法は十八センチメートル以下、踏面の寸法は二十六センチメートル以上とすること。 (3) 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は十センチメートルを限度として、ないものとみなす。)は、百二十センチメートル以上とすること。 (三) (二)の規定は、六の項に定める基準を満たすエレベーター及びその乗降ロビーを併設する場合には、適用しない。ただし、主として高齢者、障害者等が利用する階段については、この限りでない。 |

五 階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路 | (一) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 手すりを設けること。 (2) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (3) その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 (4) 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、当該踊場の部分が次に掲げるものである場合は、この限りでない。 ア こう配が二十分の一を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの イ 高さが十六センチメートルを超えず、かつ、こう配が十二分の一を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの ウ 直進で、長さが二百五十センチメートル以下の踊場に設けるもの (二) 移動等円滑化経路等を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、(一)に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 (1) 幅は、階段に代わるものにあっては百四十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。 (2) こう配は、十二分の一を超えないこと。 (3) 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。 (4) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 (5) 傾斜路の始点及び終点には、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 |

六 エレベーター及びその乗降ロビー | 移動等円滑化経路等を構成するエレベーター(七の項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。 (一) かごは、不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階に停止すること。 (二) かご及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。ただし、当該エレベーターを設ける建築物の床面積の合計が五千平方メートルを超える場合にあっては、九十センチメートル以上とすること。 (三) かごの内部については、次に掲げるものとすること。 (1) 奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。 (2) 幅は、百四十センチメートル以上とし、車いすの転回に支障がない構造とすること。ただし、構造上やむを得ない場合において、車いすで利用できる機種を採用する場合は、この限りでない。 (3) 当該エレベーターを設ける建築物の床面積の合計が五千平方メートルを超える場合にあっては、幅は、百六十センチメートル以上とすること。ただし、かごの出入口が複数あるエレベーターで車いすで円滑に利用できるもの、又は十五人乗り寝台用エレベーターを設置する場合は、この限りでない。 (四) 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上とすること。また、当該エレベーター付近に階段等を設ける場合には、利用者の安全を確保するため、乗降ロビーに転落防止策を講ずるものとする。 (五) かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。また、次に掲げる方法により、視覚障害者が円滑に操作できる構造の制御装置(車いす使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)を設けること。 (1) 文字等の浮き彫り (2) 音による案内 (3) 点字及び(1)又は(2)に類するもの (六) かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。また、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 (七) 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。また、かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。 (八) その他高齢者、障害者等が支障なく利用できる構造とすること。 |

七 特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機 | 移動等円滑化経路等を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機(平成十八年国土交通省告示第千四百九十二号第一第一号に規定するもの)は、次に掲げる構造とすること。 (一) 平成十二年建設省告示第千四百十三号第一第九号に規定するものとすること。 (二) かごの幅は七十センチメートル以上とし、かつ、奥行きは百二十センチメートル以上とすること。 (三) 車いす使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合にあっては、かごの幅及び奥行きが十分に確保されていること。 |

八 便所 | (一) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所の数は、これらの者が利用する階(次に掲げる階を除く。)の階数に相当する数以上を設けるものでなければならない。 ア 直接地上へ通ずる出入口のある階であって、不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を一以上設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する位置にあるもの イ 不特定若しくは多数の者又は高齢者、障害者等が利用する部分の床面積が著しく小さい階、不特定若しくは多数の者又は高齢者、障害者等の滞在時間が短い階その他の建築物の管理運営上不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設けないことがやむを得ないと認められる階 (2) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所の配置基準は、特定の階に偏ることなく設けることその他の不特定若しくは多数の者又は高齢者、障害者等が利用する上で支障がない位置に設けることとする。 (3) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所の床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (二) (一)に規定する便所を設ける場合には、当該便所のうち一以上に、車椅子使用者用便房を一以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設けなければならない。 (三) (一)の規定により(一)に規定する便所を設ける階(以下この項において「便所設置階」という。)においては、当該便所のうち一以上(次に掲げる(1)の場合にあっては、(1)に定める数以上)に、車椅子使用者用便房を一以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設けなければならない。ただし、車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がないものとして次に掲げる(2)の場合は、この限りでない。 (1) 当該階の床面積が一万平方メートルを超える場合にあっては、当該床面積の区分に応じ、次のア又はイに定める数。ただし、当該数が便所設置階に設ける(一)に規定する便所(車椅子使用者用便房のみを設けるものを除く。)の数を超える場合にあっては、当該便所の数とする。 ア 便所設置階の床面積が一万平方メートルを超え、四万平方メートル以下の場合 二 イ 便所設置階の床面積が四万平方メートルを超える場合 当該床面積に相当する数に二万分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数) (2) 車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がないものは、次のいずれかに該当するものとする。 ア 便所設置階が直接地上へ通ずる出入口のある階であり、かつ、車椅子使用者用便房を一以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する位置にある場合 イ 便所設置階の(一)に規定する便所に設けるべき車椅子使用者用便房の全部又は一部を、当該便所設置階以外の便所設置階の(一)に規定する便所に設ける場合 ウ 次の(ア)又は(イ)に掲げる便所設置階の区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める場合 (ア) 男子用の(一)に規定する便所のみを設ける便所設置階 当該(一)に規定する便所のうち一以上(当該便所設置階の床面積が一万平方メートルを超える場合にあっては、(三)(1)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める数以上)に、男子用の車椅子使用者用便房を一以上設ける場合 (イ) 女子用の(一)に規定する便所のみを設ける便所設置階 当該(一)に規定する便所のうち一以上(当該便所設置階の床面積が一万平方メートルを超える場合にあっては、(三)(1)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める数以上)に、女子用の車椅子使用者用便房を一以上設ける場合 エ 床面積が千平方メートル未満の便所設置階を有する建築物に、床面積が千平方メートル未満の階の床面積の合計に千分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)(千平方メートル未満の便所設置階(車椅子使用者用便房のみを設ける(一)に規定する便所のみを設けるものを除く。)の階数に相当する数を超える場合にあっては、当該階数に相当する数)に(三)本文の規定により床面積が千平方メートル以上の便所設置階に設けるべき車椅子使用者用便房の数を加えた数((2)(ア)に規定する施設が(2)(ア)に規定する位置にある場合にあっては、当該数から当該施設に設ける車椅子使用者用便房(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれの車椅子使用者用便房)の数を差し引いた数)以上の車椅子使用者用便房(当該車椅子使用者用便房(男子用の(一)に規定する便所及び女子用の(一)に規定する便所を設ける階に設けるものに限る。)に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれの車椅子使用者用便房)を設ける場合 (3) 車椅子使用者用便房は次に掲げる構造のものとする。 ア 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 ウ 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい位置に設けること。 エ 車椅子使用者用便房及び便所の出入口には、当該車椅子使用者用便房の設備及び機能を表示すること。 (四) (二)及び(三)に定めるもののほか、(一)の規定により設ける(一)に規定する便所のうち一以上には、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を一以上(当該便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設けなければならない。 (五) (二)から(四)までに定めるもののほか、(一)の規定により設ける(一)に規定する便所のうち一以上には、ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を一以上(当該便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設け、当該便房及び便所の出入口には、その旨の表示を行わなければならない。 (六) (二)から(五)までに定めるもののほか、(一)の規定により設ける(一)に規定する便所のうち一以上(当該便所に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)には、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備を設け、当該便所の出入口には、その旨の表示を行わなければならない(他におむつ交換ができる場所を設ける場合を除く。)。 (七) (二)から(六)までに定めるもののほか、(一)の規定により設ける(一)に規定する便所のうち一以上(当該便所に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)は、次に掲げる構造としなければならない。 (1) 床面には、段差を設けないこと。 (2) 大便器は、一以上を腰掛式とすること。 (3) 腰掛式とした大便器の一以上に、手すりを設けること。 (八) (二)から(七)までに定めるもののほか、(一)の規定により設ける(一)に規定する便所であって、男子用小便器を設けるもののうち一以上には、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設け、当該小便器に手すりを設けなければならない。 |

九 浴室等 | (一) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室又はシャワー室(以下「浴室等」という。)を設ける場合には、床の表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。 (二) (一)の浴室等のうち一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 (2) 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 (3) 出入口は、次に掲げるものであること。 ア 幅は、八十五センチメートル以上とすること。 イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 |

十 宿泊施設の客室 | (一) 宿泊施設には、車椅子使用者用客室を、当該宿泊施設の客室の全客室数が二百室以下の場合は当該客室数に五十分の一を乗じて得た数(一未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数)以上、全客室数が二百室を超える場合は当該客室数に百分の一を乗じて得た数(一未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数)に二を加えた数以上設けなければならない。 (二) 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 便所は、次に掲げるものであること。 ア 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。 イ 便所内に、次に掲げる構造の車椅子使用者用便房を設けること。 (ア) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 (イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 ウ 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。 (ア) 幅は、八十センチメートル以上とすること。 (イ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 (2) 浴室等は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する次に掲げる要件に該当する浴室等が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。 ア 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。 イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして次に掲げる構造であること。 (ア) 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 (イ) 車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分な空間が確保されていること。 ウ 出入口は、(1)のウに掲げるものであること。 (三) ホテル又は旅館のうち、用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上の施設の一般客室は、次に掲げるものでなければならない。ただし、和室部分はこの限りでない。 (1) 一般客室の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。 (2) 一般客室内の一以上の便所及び一以上の浴室等の出入口の幅は、七十五センチメートル以上(一般客室の床面積(和室部分及び同一客室内に複数の階がある場合における当該一般客室の出入口のある階の部分以外の部分の床面積を除く。(4)において同じ。)が十五平方メートル未満の場合にあっては、七十センチメートル以上)とすること。 (3) 一般客室内(同一客室内に複数の階がある場合は、当該一般客室の出入口のある階の部分に限る。)には階段又は段を設けないこと。ただし、次のアからウまでに掲げる場合に応じ、当該アからウまでに定める部分を除く。 ア 同一客室内に複数の階がある場合 当該一般客室の出入口のある階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る階段又は段の部分 イ 勾配が、十二分の一を超えない傾斜路を併設する場合 当該傾斜路が併設された階段又は段の部分 ウ 浴室等の内側に防水上必要な最低限の高低差を設ける場合 当該高低差の部分 (4) (2)の規定に該当する便所及び浴室等の出入口に接する通路その他これに類するもの(当該出入口に接して脱衣室、洗面所その他これらに類する場所が設けられている場合にあっては、当該出入口を除く当該場所の一以上の出入口及びこれに接する通路その他これに類するもの)の幅は、百センチメートル以上(一般客室の床面積が十五平方メートル未満の場合にあっては、八十センチメートル以上)とすること。 |

十一 観覧席・客席 | 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する観覧席又は客席は、次に掲げるものでなければならない。 (一) 車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして(1)に掲げる区分に応じ、当該区分に定める数以上の(2)に掲げる基準に適合する場所を設けなければならない。 (1) 車椅子使用者が円滑に利用することができる場所の数は、次に掲げるものとする。 ア 当該観覧席又は客席に設ける座席の数が百以下の場合 二 イ 当該観覧席又は客席に設ける座席の数が百を超え、二百以下の場合 当該座席の数に五十分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数) ウ 当該観覧席又は客席に設ける座席の数が二百を超える場合 当該座席の数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた数 (2) 車椅子使用者が円滑に利用することができる場所の基準は、次に掲げるものとする。 ア 幅は、九十センチメートル以上とすること。 イ 奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。 ウ 床は平らとすること。 エ 車椅子使用者のサイトライン(可視線)に配慮した位置に設けること。 オ 同伴者用の座席又はスペースを車椅子使用者が円滑に利用することができる場所に隣接して設けること。 (二) 車椅子使用者が円滑に利用することができる場所は、観覧席又は客席に設ける座席の数が二百を超える場合には、二箇所以上に分散して設けなければならない。 (三) 集団補聴設備その他の高齢者、障害者等の利用に配慮した設備を設けること。 |

十二 敷地内の通路 | (一) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 段がある部分は、次に掲げるものであること。 ア 手すりを設けること。 イ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 ウ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 エ 段がある部分の上下端には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、点状ブロック等の敷設が利用上特に支障を来す場合には、仕上げの色を変えるなどの代替措置により段を識別しやすくすること。 (3) 傾斜路は、次に掲げるものであること。 ア 手すりを設けること。 イ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 (二) 移動等円滑化経路等を構成する敷地内の通路は、(一)に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 (1) 幅は、百四十センチメートル以上とすること。 (2) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 (3) 傾斜路は、次に掲げるものであること。 ア 幅は、段に代わるものにあっては百四十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。 イ こう配は、二十分の一を超えないこと。 ウ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 エ 傾斜路の始点及び終点には、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 オ 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。 (三) 一の項(一)の(1)に定める経路を構成する敷地内の通路が、地形の特殊性により(二)の規定によることが困難である場合におけるこの表の規定の適用については、一の項(一)の(1)中「道等」とあるのは「当該建築物の車寄せ」とする。 |

十三 駐車場 | (一) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場には、当該駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数)に五十分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上の車椅子使用者用駐車施設を設けなければならない。ただし、車椅子使用者が、当該駐車場を利用する上で支障がないものとして次に掲げる場合は、この限りでない。 (1) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場が昇降機その他の機械装置により自動車を駐車させる構造のものであり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が一以上設けられている場合 (2) (1)に規定する駐車場及び(1)に規定する駐車場以外の不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合であって、次に掲げる基準に適合する場合 ア 当該(1)に規定する駐車場の出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が一以上設けられていること。 イ 当該(1)に規定する駐車場に設ける駐車施設の数(当該(1)に規定する駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該(1)に規定する駐車場に設ける駐車施設の総数。以下このイにおいて同じ。)及び当該(1)に規定する駐車場以外の不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場に設ける車椅子使用者用駐車施設の数(当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける車椅子使用者駐車施設の総数)の合計数が、当該(1)に規定する駐車場に設ける駐車施設の数及び当該(1)に規定する駐車場以外の不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数)の合計数に五十分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上であること。 (二) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。 (2) 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室等(当該建築物に利用居室等が設けられていないときは、道等。(三)において同じ。)までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 (三) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室等までの経路についての誘導表示を設けなければならない。 |

十四 標識 | 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する次に掲げる要件に該当する標識を設けなければならない。 (一) 高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。 (二) 表示すべき内容が容易に識別できること(当該内容が日本産業規格Z八二一〇に定められているときは、これに適合すること。)。 |

十五 案内設備 | (一) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。 (二) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置について、次に掲げる方法により、視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。 (1) 文字等の浮き彫り (2) 音による案内 (3) 点字及び(1)又は(2)に類するもの (三) 案内所を設ける場合には、(一)及び(二)の規定は適用しない。 |

十六 案内設備までの経路 | (一) 道等から十五の項(二)の規定による設備又は十五の項(三)の規定による案内所までの経路は、そのうち一以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路(以下この項において「視覚障害者移動等円滑化経路等」という。)にしなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 (1) 建築物の内にある当該建築物を管理する者等が常時勤務する案内所から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が(二)に定める基準に適合するものである場合 (二) 視覚障害者移動等円滑化経路等は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 視覚障害者移動等円滑化経路等に、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。 (2) 視覚障害者移動等円滑化経路等を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 ア 車路に近接する部分 イ 段がある部分の上下端に近接する部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分(次に掲げる部分は除く。) (ア) こう配が二十分の一を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの (イ) 高さが十六センチメートルを超えず、かつ、こう配が十二分の一を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの (ウ) 段がある部分若しくは傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場等 |

十七 公共的通路 | 都市計画法又は建築基準法の規定に基づき建築物内及び当該建築物敷地内に設ける公共の用に供する空地のうち、専ら歩行者の通行に供する通路部分(以下「公共的通路」という。)の一以上は、次に掲げる構造とすること。 (一) 歩道状空地、屋外貫通通路、歩行者デッキ等の建築物外部の公共的通路に係る構造は、次のものとする。 (1) 通路の幅は、二百センチメートル以上(都市計画、許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上)とし、通行に支障がない高さ空間を確保すること。 (2) 通路面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜路又は六の項若しくは七の項に定める基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設けている場合その他道路等の自然こう配が段に代わる傾斜路のこう配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 ア 手すりを設けること。 イ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 ウ 幅は、段に代わるものにあっては百四十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。 エ こう配は、二十分の一を超えないこと。 オ 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。 カ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 キ 傾斜路の始点及び終点には、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 (3) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (4) 当該敷地外の道路又は公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている場合には、連続性を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、道路の歩道に沿って歩道状空地が設けられている場合には、当該歩道状空地に視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないことができる。 (5) 階段を設ける場合には、次に掲げる構造の階段とすること。 ア 踊場を含めて、両側に手すりを設けること。 イ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 ウ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 エ 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上下端に近接する踊場(二百五十センチメートル以下の直進のものを除く。)の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 オ 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 カ けあげの寸法は十八センチメートル以下、踏面の寸法は二十六センチメートル以上とすること。 キ 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は十センチメートルを限度として、ないものとみなす。)は、百二十センチメートル以上とすること。 (二) 屋内貫通通路、アトリウム、地下鉄連絡通路等の建築物内部の公共的通路に係る構造は、次のものとする。 (1) 通路部分の幅は、二百センチメートル以上(都市計画、許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上)とし、当該部分の天井の高さを二百五十センチメートル以上とすること。 (2) 通路面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜路又は六の項若しくは七の項に定める基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設けている場合その他道路等の自然こう配が段に代わる傾斜路のこう配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 ア 手すりを設けること。 イ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 ウ 傾斜がある部分の上端に近接する通路の部分及び傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、こう配が二十分の一を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの、高さが十六センチメートルを超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの、又は直進で、長さが二百五十センチメートル以下の踊場に設けるものについては、この限りでない。 エ 幅は、段に代わるものにあっては百四十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。 オ こう配は、十二分の一を超えないこと。 カ 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。 キ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 ク 傾斜路の始点及び終点には、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 (3) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (4) 道路又は建築物外の公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている場合には、連続性を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 (5) 階段を設ける場合には、次に掲げる構造の階段とすること。 ア 踊場を含めて、両側に手すりを設けること。 イ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 ウ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 エ 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上下端に近接する踊場(二百五十センチメートル以下の直進のものを除く。)の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 オ 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 カ けあげの寸法は十八センチメートル以下、踏面の寸法は二十六センチメートル以上とすること。 キ 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は十センチメートルを限度として、ないものとみなす。)は、百二十センチメートル以上とすること。 |

別表第四 建築物(共同住宅等)に関する整備基準(都市施設)(第五条関係)

(平二一規則九六・全改、平三〇規則一二六・令元規則三〇・令三規則三〇九・令七規則一四五・一部改正)

整備項目 | 整備基準 |

一 特定経路等 | (一) 共同住宅等においては、道等から各住戸までの経路のうち一以上及び各住戸から車椅子使用者用駐車施設までの経路のうち一以上を、多数の者が円滑に利用できる経路(以下この表において「特定経路等」という。)にしなければならない。 (二) 共同住宅等に、不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室等、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設を設ける場合においては、別表第三のうち移動等円滑化経路等に係る規定を適用する。この場合において、同表のうち移動等円滑化経路等に係る規定の適用を受けた特定経路等となるべき経路又はその一部については、この表の規定は適用しない。 (三) 特定経路等上には、階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。 |

二 出入口 | (一) 多数の者が利用する屋外へ通ずる出入口(特定経路等を構成する直接地上へ通ずる出入口の一を除く。)の一以上は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 幅は、八十五センチメートル以上とすること。 (2) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 (二) 特定経路等を構成する出入口は、次に掲げるものであること。 (1) 幅は、八十五センチメートル以上とすること((2)に掲げるもの並びにエレベーターのかご及び昇降路の出入口に設けられるものを除く。)。ただし、構造上やむを得ない場合は、八十センチメートル以上とすることができる。 (2) 直接地上へ通ずる出入口の幅は、百センチメートル以上とすること。ただし、構造上やむを得ない場合は、八十五センチメートル以上とすることができる。 (3) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 |

三 廊下等 | (一) 多数の者が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 階段の上下端に近接する廊下等の部分には、視覚障害者に対し段差の存在の警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 (二) 特定経路等を構成する廊下等は、(一)に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 (1) 幅は、百四十センチメートル以上とすること。ただし、構造上やむを得ない場合は、百二十センチメートル以上とすることができる。この場合、五十メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。 (2) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 |

四 階段 | (一) 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 踊場を含めて、手すりを設けること。 (2) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (3) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 (4) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 (5) 段がある部分の上下端に近接する踊場の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、当該踊場が二百五十センチメートル以下の直進のものである場合においては、この限りでない。 (6) 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 (二) 多数の者が利用する階段のうち一以上は、(一)に掲げるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 (1) 踊場を含めて、両側に手すりを設けること。 (2) けあげの寸法は十八センチメートル以下、踏面の寸法は二十六センチメートル以上とすること。 (3) 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は十センチメートルを限度として、ないものとみなす。)は、百二十センチメートル以上とすること。 (三) (二)の規定は、別表第三の六の項に定める基準を満たすエレベーター及びその乗降ロビーを併設する場合には、適用しない。ただし、主として高齢者、障害者等が利用する階段については、この限りでない。 |

五 階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路 | (一) 多数の者が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 手すりを設けること。 (2) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (3) その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 (二) 特定経路等を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、(一)に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 (1) 幅は、階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。 (2) こう配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。 (3) 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。 (4) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 (5) 傾斜路の始点及び終点には、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 |

六 エレベーター及びその乗降ロビー | 特定経路等を構成するエレベーター(七の項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。 (一) かごは、多数の者が利用する階に停止すること。 (二) かご及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。 (三) かごの内部については、次に掲げるものとすること。ただし、車いすで利用できる機種を採用する場合は、この限りでない。 (1) 奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。 (2) 幅は、百四十センチメートル以上とすること。 (3) 車いすの転回に支障がない構造とすること。 (四) 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上とすること。また、当該エレベーター付近に階段等を設ける場合には、利用者の安全を確保するため、乗降ロビーに転落防止策を講ずるものとする。 (五) かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。また、次に掲げる方法により視覚障害者が円滑に操作できる構造の制御装置(車いす使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)を設けること。 (1) 文字等の浮き彫り (2) 音による案内 (3) 点字及び(1)又は(2)に類するもの (六) かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。また、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 (七) 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。また、かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。 (八) その他高齢者、障害者等が支障なく利用できる構造とすること。 |

七 特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機 | 特定経路等を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機(平成十八年国土交通省告示第千四百九十二号第一第一号に規定するもの)は、次に掲げる構造とすること。 (一) 平成十二年建設省告示第千四百十三号第一第九号に規定するものとすること。 (二) かごの幅は七十センチメートル以上とし、かつ、奥行きは百二十センチメートル以上とすること。 (三) 車いす使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合にあっては、かごの幅及び奥行きが十分に確保されていること。 |

八 便所 | (一) 多数の者が利用する便所は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 多数の者が利用する便所の数は、多数の者が利用する階(次に掲げる階を除く。)の階数に相当する数以上を設けるものでなければならない。 ア 直接地上へ通ずる出入口のある階であって、多数の者が利用する便所を一以上設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する位置にあるもの イ 多数の者が利用する部分の床面積が著しく小さい階、多数の者の滞在時間が短い階その他の建築物の管理運営上多数の者が利用する便所を設けないことがやむを得ないと認められる階 (2) 多数の者が利用する便所の配置基準は、特定の階に偏ることなく設けることその他の多数の者が利用する上で支障がない位置に設けることとする。 (3) 多数の者が利用する便所の床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (二) 多数の者が利用する便所を設ける場合には、当該便所のうち一以上に、車椅子使用者用便房を一以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設けなければならない。 (三) (一)の規定により多数の者が利用する便所を設ける階(以下この項において「便所設置階」という。)においては、当該便所のうち一以上(次に掲げる(1)の場合にあっては、(1)に定める数以上)に、車椅子使用者用便房を一以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設けなければならない。ただし、車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がないものとして次に掲げる(2)の場合は、この限りでない。 (1) 当該階の床面積が一万平方メートルを超える場合にあっては、当該床面積の区分に応じ、次のア又はイに定める数。ただし、当該数が便所設置階に設ける多数の者が利用する便所(車椅子使用者用便房のみを設けるものを除く。)の数を超える場合にあっては、当該多数の者が利用する便所の数とする。 ア 便所設置階の床面積が一万平方メートルを超え、四万平方メートル以下の場合 二 イ 便所設置階の床面積が四万平方メートルを超える場合 当該床面積に相当する数に二万分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数) (2) 車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がないものは、次のいずれかに該当するものとする。 ア 便所設置階が直接地上へ通ずる出入口のある階であり、かつ、車椅子使用者用便房を一以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する位置にある場合 イ 便所設置階の多数の者が利用する便所に設けるべき車椅子使用者用便房の全部又は一部を、当該便所設置階以外の便所設置階の多数の者が利用する便所に設ける場合 ウ 次の(ア)又は(イ)に掲げる便所設置階の区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める場合 (ア) 男子用の多数の者が利用する便所のみを設ける便所設置階 当該多数の者が利用する便所のうち一以上(当該便所設置階の床面積が一万平方メートルを超える場合にあっては、(三)(1)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める数以上)に、男子用の車椅子使用者用便房を一以上設ける場合 (イ) 女子用の多数の者が利用する便所のみを設ける便所設置階 当該多数の者が利用する便所のうち一以上(当該便所設置階の床面積が一万平方メートルを超える場合にあっては、(三)(1)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める数以上)に、女子用の車椅子使用者用便房を一以上設ける場合 エ 床面積が千平方メートル未満の便所設置階を有する建築物に、床面積が千平方メートル未満の階の床面積の合計に千分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)(千平方メートル未満の便所設置階(車椅子使用者用便房のみを設ける多数の者が利用する便所のみを設けるものを除く。)の階数に相当する数を超える場合にあっては、当該階数に相当する数)に(三)本文の規定により床面積が千平方メートル以上の便所設置階に設けるべき車椅子使用者用便房の数を加えた数((2)(ア)に規定する施設が(2)(ア)に規定する位置にある場合にあっては、当該数から当該施設に設ける車椅子使用者用便房(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれの車椅子使用者用便房)の数を差し引いた数)以上の車椅子使用者用便房(当該車椅子使用者用便房(男子用の多数の者が利用する便所及び女子用の多数の者が利用する便所を設ける階に設けるものに限る。)に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれの車椅子使用者用便房)を設ける場合 (3) 車椅子使用者用便房は次に掲げる構造のものとする。 ア 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 ウ 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい位置に設けること。 エ 車椅子使用者用便房及び便所の出入口には、当該車椅子使用者用便房の設備及び機能を表示すること。 (四) (二)及び(三)に定めるもののほか、(一)の規定により設ける多数の者が利用する便所のうち一以上には、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を一以上(当該便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設けなければならない。 (五) (二)から(四)までに定めるもののほか、(一)の規定により設ける多数の者が利用する便所のうち一以上(当該便所に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)は、次に掲げる構造としなければならない。 (1) 床面には、段差を設けないこと。 (2) 大便器は、一以上を腰掛式とすること。 (3) 腰掛式とした大便器の一以上に、手すりを設けること。 (六) (二)から(五)までに定めるもののほか、(一)の規定により設ける多数の者が利用する便所であって、男子用小便器を設けるもののうち一以上には、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設け、当該小便器に手すりを設けなければならない。 |

九 浴室等 | (一) 多数の者が利用する浴室等を設ける場合には、床の表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。 (二) (一)の浴室等のうち一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 (2) 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 (3) 出入口は、次に掲げるものであること。 ア 幅は、八十五センチメートル以上とすること。 イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 |

十 敷地内の通路 | (一) 多数の者が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 段がある部分は、次に掲げるものであること。 ア 手すりを設けること。 イ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 ウ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 エ 段がある部分の上下端には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、点状ブロック等の敷設が利用上特に支障を来す場合には、仕上げの色を変えるなどの代替措置により段を識別しやすくすること。 (3) 傾斜路は、次に掲げるものであること。 ア 手すりを設けること。 イ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 (二) 特定経路等を構成する敷地内の通路は、(一)に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 (1) 幅は、百三十五センチメートル以上とすること。ただし、敷地等の状況によりやむを得ない場合は、百二十センチメートル以上とすることができる。 (2) 五十メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。 (3) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 (4) 傾斜路は、次に掲げるものであること。 ア 幅は、段に代わるものにあっては百三十五センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。 イ こう配は、二十分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては八分の一以下、高さが七十五センチメートル以下のもの又は敷地の状況等によりやむを得ない場合は十二分の一以下とすることができる。 ウ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 エ 傾斜路の始点及び終点には、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 オ 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。 (三) 一の項(一)に定める経路を構成する敷地内の通路が、地形の特殊性により(二)の規定によることが困難である場合におけるこの表の規定の適用については、一の項(一)中「道等」とあるのは「当該共同住宅等の車寄せ」とする。 |

十一 駐車場 | (一) 多数の者が利用する駐車場には、次に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けなければならない。 (1) 当該駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数。(2)において同じ。)が二百以下の場合 当該駐車施設の数に五十分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数) (2) 当該駐車場に設ける駐車施設の数が二百を超える場合 当該駐車施設の数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた数 (二) (一)の規定は、車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして次に掲げる場合は、適用しない。 (1) 多数の者が利用する駐車場が昇降機その他の機械装置により自動車を駐車させる構造のもの(以下「多数利用機械式駐車場」という。)であり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が一以上設けられている場合 (2) 多数利用機械式駐車場及び当該多数利用機械式駐車場以外の多数の者が利用する駐車場を設ける場合であって、次に掲げる基準に適合する場合 ア 当該多数利用機械式駐車場の出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が一以上設けられていること。 イ 当該多数利用機械式駐車場に設ける駐車施設の数(当該多数利用機械式駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該多数利用機械式駐車場に設ける駐車施設の総数)及び当該多数の者が利用する駐車場に設ける車椅子使用者用駐車施設の数(当該多数の者が利用する駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該多数の者が利用する駐車場に設ける車椅子使用者用駐車施設の総数)の合計数が(一)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める数以上であること。 (3) 改修を行う場合であって、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、当該ア又はイに定める数以上の車椅子使用者用駐車施設を多数の者が利用する駐車場に設ける場合 ア 当該改修に係る部分に多数の者が利用する駐車場を設ける場合 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合の区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める数 (ア) 当該改修に係る部分に設ける多数の者が利用する駐車場に設ける駐車施設の数(当該改修に係る部分に多数の者が利用する駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該多数の者が利用する駐車場に設ける駐車施設の総数。以下この(ア)及び(イ)において同じ。)が二百以下の場合 当該駐車施設の数に五十分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数) (イ) 当該改修に係る部分に設ける多数の者が利用する駐車場に設ける駐車施設の数が二百を超える場合 当該駐車施設の数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた数 イ 当該改修に係る部分に多数の者が利用する駐車場を設けない場合 一 (三) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。 (2) 当該車椅子使用者用駐車施設から多数の者が利用する居室等(以下この項において「利用居室等」という。当該建築物に利用居室等が設けられていないときは、道等。(四)において同じ。)までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 (四) 多数の者が利用する駐車場に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室等までの経路についての誘導表示を設けなければならない。 |

十二 標識 | 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する次に掲げる要件に該当する標識を設けなければならない。 (一) 高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。 (二) 表示すべき内容が容易に識別できること(当該内容が日本産業規格Z八二一〇に定められているときは、これに適合すること。)。 |

十三 案内設備 | (一) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。 (二) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置について、次に掲げる方法により、視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。 (1) 文字等の浮き彫り (2) 音による案内 (3) 点字及び(1)又は(2)に類するもの (三) 案内所を設ける場合には、(一)及び(二)の規定は適用しない。 |

十四 案内設備までの経路 | (一) 道等から十三の項(二)の規定による設備又は十三の項(三)の規定による案内所までの経路は、そのうち一以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路(以下この項において「視覚障害者移動等円滑化経路等」という。)にしなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 (1) 建築物の内にある当該建築物を管理する者等が常時勤務する案内所から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が(二)に定める基準に適合するものである場合 (二) 視覚障害者移動等円滑化経路等は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 視覚障害者移動等円滑化経路等に、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。 (2) 視覚障害者移動等円滑化経路等を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 ア 車路に近接する部分 イ 段がある部分の上下端に近接する部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分(次に掲げる部分は除く。) (ア) こう配が二十分の一を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの (イ) 高さが十六センチメートルを超えず、かつ、こう配が十二分の一を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの (ウ) 段がある部分若しくは傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場等 |

十五 公共的通路 | 公共的通路の一以上は、次に掲げる構造とすること。 (一) 歩道状空地、屋外貫通通路、歩行者デッキ等の建築物外部の公共的通路に係る構造は、次のものとする。 (1) 通路の幅は、二百センチメートル以上(都市計画、許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上)とし、通行に支障がない高さ空間を確保すること。 (2) 通路面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜路又は六の項若しくは七の項に定める基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設けている場合その他道路等の自然こう配が段に代わる傾斜路のこう配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 ア 手すりを設けること。 イ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 ウ 幅は、段に代わるものにあっては百四十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。 エ こう配は、二十分の一を超えないこと。 オ 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。 カ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 キ 傾斜路の始点及び終点には、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 (3) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (4) 当該敷地外の道路又は公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている場合には、連続性を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、道路の歩道に沿って歩道状空地が設けられている場合には、当該歩道状空地に視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないことができる。 (5) 階段を設ける場合には、次に掲げる構造の階段とすること。 ア 踊場を含めて、両側に手すりを設けること。 イ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 ウ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 エ 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上下端に近接する踊場(二百五十センチメートル以下の直進のものを除く。)の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 オ 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 カ けあげの寸法は十八センチメートル以下、踏面の寸法は二十六センチメートル以上とすること。 キ 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は十センチメートルを限度として、ないものとみなす。)は、百二十センチメートル以上とすること。 (二) 屋内貫通通路、アトリウム、地下鉄連絡通路等の建築物内部の公共的通路に係る構造は、次のものとする。 (1) 通路部分の幅は、二百センチメートル以上(都市計画、許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上)とし、当該部分の天井の高さを二百五十センチメートル以上とすること。 (2) 通路面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜路又は六の項若しくは七の項に定める基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設けている場合その他道路等の自然こう配が段に代わる傾斜路のこう配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 ア 手すりを設けること。 イ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 ウ 傾斜がある部分の上端に近接する通路の部分及び傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、こう配が二十分の一を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの、高さが十六センチメートルを超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの、又は直進で、長さが二百五十センチメートル以下の踊場に設けるものについては、この限りでない。 エ 幅は、段に代わるものにあっては百四十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。 オ こう配は、十二分の一を超えないこと。 カ 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。 キ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 ク 傾斜路の始点及び終点には、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 (3) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (4) 道路又は建築物外の公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている場合には、連続性を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 (5) 階段を設ける場合には、次に掲げる構造の階段とすること。 ア 踊場を含めて、両側に手すりを設けること。 イ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 ウ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 エ 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上下端に近接する踊場(二百五十センチメートル以下の直進のものを除く。)の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 オ 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 カ けあげの寸法は十八センチメートル以下、踏面の寸法は二十六センチメートル以上とすること。 キ 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は十センチメートルを限度として、ないものとみなす。)は、百二十センチメートル以上とすること。 |

別表第五 建築物(共同住宅等を除く。)に関する遵守基準(特定都市施設)(第五条関係)

(平二一規則九六・全改、平三〇規則一二六・平三一規則一〇六・令元規則三〇・令三規則三〇九・令五規則六三・令七規則一四五・一部改正)

整備項目 | 遵守基準とすべき事項 |

一 移動等円滑化経路等 | (一) 次に掲げる場合には、それぞれ次に定める経路のうち一以上((4)に掲げる場合にあっては、その全て)を移動等円滑化経路等にしなければならない。 (1) 建築物に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室(以下この表において「利用居室」という。)を設ける場合 道等から当該利用居室までの経路(当該利用居室が観覧席又は客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含み、幼稚園、保育所及び母子生活支援施設並びに理髪店、クリーニング取次店、質屋及び貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗については、直接地上へ通ずる出入口のある階(以下「地上階」という。)又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合にあっては、当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く。) (2) 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房(車椅子使用者用客室に設けられるものを除く。)を設ける場合 利用居室(当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。(3)において同じ。)から当該車椅子使用者用便房までの経路(当該利用居室が観覧席又は客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。) (3) 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路(当該利用居室が観覧席又は客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。) (4) 建築物が公共用歩廊である場合 その一方の側の道等から当該公共用歩廊を通過し、その他方の側の道等までの経路(当該公共用歩廊又はその敷地にある部分に限る。) (二) 移動等円滑化経路等上に、階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。 |

二 出入口 | 移動等円滑化経路等を構成する出入口は、次に掲げるものであること。 (一) 幅は、八十五センチメートル以上とすること((二)に掲げるもの並びにエレベーターのかご及び昇降路の出入口に設けられるものを除く。)。 (二) 直接地上へ通ずる出入口の幅は、百センチメートル以上とすること。 (三) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 |

三 廊下等 | (一) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、当該廊下等の部分が次に掲げるものである場合は、この限りでない。 ア こう配が二十分の一を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの イ 高さが十六センチメートルを超えず、かつ、こう配が十二分の一を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの ウ 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの (二) 移動等円滑化経路等を構成する廊下等は、(一)に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 (1) 幅は、百四十センチメートル以上とすること。 (2) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 (3) 階段の下端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること(主として自動車の駐車の用に供する施設に設ける場合又は点状ブロック等の敷設が施設の利用に特に支障を来す場合を除く。)。 (4) 授乳及びおむつ交換のできる場所を一以上設け、ベビーベッド、いす等の設備を適切に配置するとともに、その付近に、その旨の表示を行うこと(他に授乳及びおむつ交換のできる場所を設ける場合を除く。)。 |

四 階段 | (一) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 段がある部分に、手すりを設けること。 (2) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (3) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 (4) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 (5) 段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、当該踊場の部分が主として自動車の駐車の用に供する施設に設けられるものである場合又は段がある部分と連続して手すりが設けられているものである場合においては、この限りでない。 (6) 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 (二) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段のうち一以上は、(一)に掲げるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 (1) 踊場に手すりを設けること。 (2) けあげの寸法は十八センチメートル以下、踏面の寸法は二十六センチメートル以上とすること。 (3) 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は十センチメートルを限度として、ないものとみなす。)は、百二十センチメートル以上とすること。 (三) (二)の規定は、六の項(一)に定める基準を満たすエレベーター及びその乗降ロビーを併設する場合には、適用しない。ただし、主として高齢者、障害者等が利用する階段については、この限りでない。 |

五 階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路 | (一) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 (2) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (3) その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 (4) 傾斜がある部分の上端に近接する踊り場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、当該踊り場の部分が次に掲げるものである場合は、この限りでない。 ア 勾配が二十分の一を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの イ 高さが十六センチメートルを超えず、かつ、勾配が十二分の一を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの ウ 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの エ 傾斜がある部分と連続して手すりを設けるもの (二) 移動等円滑化経路等を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、(一)に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 (1) 幅は、階段に代わるものにあっては百四十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。 (2) 勾配は、十二分の一を超えないこと。 (3) 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊り場を設けること。 (4) 手すりを設けること((一)の(1)に規定する手すりが設けられている場合を除く。)。 (5) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 (6) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平坦な部分を設けること。 (三) 道等及び車椅子使用者用駐車施設から一般客室までの階段又は段を設けない経路(以下「宿泊者特定経路」という。)を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。 (1) 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 (2) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (3) その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 (4) 幅は、階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。 (5) 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。 (6) 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊り場を設けること。 (7) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 (8) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平坦な部分を設けること。 |

六 エレベーター及びその乗降ロビー | (一) 移動等円滑化経路等を構成するエレベーター(七の項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。 (1) 籠は、利用居室、車椅子使用者用便房(車椅子使用者用客室に設けられるものを除く。)又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。 (2) 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。ただし、当該エレベーターを設ける建築物の床面積の合計が五千平方メートルを超える場合にあっては、九十センチメートル以上とすること。 (3) 籠の奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。 (4) 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上とすること。 (5) 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 (6) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 (7) 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。 (8) 不特定かつ多数の者が利用する建築物(床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物に限る。)の移動等円滑化経路等を構成するエレベーターにあっては、(1)から(3)まで、(5)及び(6)に定めるもののほか、次に掲げるものであること。 ア 籠の幅は、百四十センチメートル以上とすること。 イ 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。 (9) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあっては、(1)から(8)までに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものにおいては、この限りでない。 ア 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 イ 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、次に掲げる方法により、視覚障害者が円滑に操作できる構造とすること。 (ア) 文字等の浮き彫り (イ) 音による案内 (ウ) 点字及び(ア)又は(イ)に類するもの ウ 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。 (二) 宿泊者特定経路を構成するエレベーター(七の項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。 (1) 籠は、各一般客室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。 (2) 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。 (3) 籠の奥行きは、百十五センチメートル以上とすること。 (4) 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上とすること。 (5) 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 (6) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 (7) 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。 |

七 特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機 | 移動等円滑化経路等又は宿泊者特定経路を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機(平成十八年国土交通省告示第千四百九十二号第一に規定するもの)は、次に掲げる構造とすること。 (一) エレベーターにあっては、次に掲げるものであること。 (1) 平成十二年建設省告示第千四百十三号第一第九号に規定するものとすること。 (2) 籠の幅は七十センチメートル以上とし、かつ、奥行きは百二十センチメートル以上とすること。 (3) 車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場合にあっては、籠の幅及び奥行きが十分に確保されていること。 (二) エスカレーターにあっては、平成十二年建設省告示第千四百十七号第一ただし書に規定するものであること。 |

八 便所 | (一) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所(以下この項において「不特定多数利用便所」という。)は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 不特定多数利用便所の数は、これらの者が利用する階(次に掲げる階を除く。)の階数に相当する数以上を設けるものでなければならない。 ア 直接地上へ通ずる出入口のある階であって、不特定多数利用便所を一以上設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する位置にあるもの イ 不特定かつ多数の者又は高齢者、障害者等(別表第二 一の部及び二の部の都市施設のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第十九号に定める特別特定建築物(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第五条第一号に定める公立小学校等を除く。)その他これらに類する施設でない施設にあっては多数の者)(以下この項において「不特定多数の者等」という。)が利用する部分の床面積が著しく小さい階、不特定多数の者等の滞在時間が短い階その他の建築物の管理運営上不特定多数利用便所を設けないことがやむを得ないと認められる階 (2) 不特定多数利用便所の配置基準は、特定の階に偏ることなく設けることその他の不特定多数の者等が利用する上で支障がない位置に設けることとする。 (3) 不特定多数利用便所の床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (二) 不特定多数利用便所を設ける場合には、当該便所のうち一以上に、車椅子使用者用便房を一以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設けなければならない。 (三) (一)の規定により不特定多数利用便所を設ける階(以下この項において「便所設置階」という。)においては、当該便所のうち一以上(次に掲げる(1)の場合にあっては、(1)に定める数以上)に、車椅子使用者用便房を一以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設けなければならない。ただし、車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がないものとして次に掲げる(2)の場合は、この限りでない。 (1) 当該階の床面積が一万平方メートルを超える場合にあっては、当該床面積の区分に応じ、次のア又はイに定める数。ただし、当該数が便所設置階に設ける不特定多数利用便所(車椅子使用者用便房のみを設けるものを除く。)の数を超える場合にあっては、当該不特定多数利用便所の数とする。 ア 便所設置階の床面積が一万平方メートルを超え、四万平方メートル以下の場合 二 イ 便所設置階の床面積が四万平方メートルを超える場合 当該床面積に相当する数に二万分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数) (2) 車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がないものは、次のいずれかに該当するものとする。 ア 便所設置階が直接地上へ通ずる出入口のある階であり、かつ、車椅子使用者用便房を一以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する位置にある場合 イ 便所設置階の不特定多数利用便所に設けるべき車椅子使用者用便房の全部又は一部を、当該便所設置階以外の便所設置階の不特定多数利用便所に設ける場合 ウ 次の(ア)又は(イ)に掲げる便所設置階の区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める場合 (ア) 男子用の不特定多数利用便所のみを設ける便所設置階 当該不特定多数利用便所のうち一以上(当該便所設置階の床面積が一万平方メートルを超える場合にあっては、(三)(1)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める数以上)に、男子用の車椅子使用者用便房を一以上設ける場合 (イ) 女子用の不特定多数利用便所のみを設ける便所設置階 当該不特定多数利用便所のうち一以上(当該便所設置階の床面積が一万平方メートルを超える場合にあっては、(三)(1)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める数以上)に、女子用の車椅子使用者用便房を一以上設ける場合 エ 床面積が千平方メートル未満の便所設置階を有する建築物に、床面積が千平方メートル未満の階の床面積の合計に千分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)(千平方メートル未満の便所設置階(車椅子使用者用便房のみを設ける不特定多数利用便所のみを設けるものを除く。)の階数に相当する数を超える場合にあっては、当該階数に相当する数)に(三)本文の規定により床面積が千平方メートル以上の便所設置階に設けるべき車椅子使用者用便房の数を加えた数((2)(ア)に規定する施設が(2)(ア)に規定する位置にある場合にあっては、当該数から当該施設に設ける車椅子使用者用便房(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれの車椅子使用者用便房)の数を差し引いた数)以上の車椅子使用者用便房(当該車椅子使用者用便房(男子用の不特定多数利用便所及び女子用の不特定多数利用便所を設ける階に設けるものに限る。)に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれの車椅子使用者用便房)を設ける場合 (3) 車椅子使用者用便房は次に掲げる構造のものとする。 ア 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 (四) (二)及び(三)に定めるもののほか、(一)の規定により設ける不特定多数利用便所のうち一以上には、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を一以上(当該便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設けなければならない。 (五) (二)から(四)までに定めるもののほか、(一)の規定により設ける不特定多数利用便所のうち一以上には、ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を一以上(当該便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設け、当該便房及び便所の出入口には、その旨の表示を行わなければならない。 (六) (二)から(五)までに定めるもののほか、(一)の規定により設ける不特定多数利用便所のうち一以上(当該便所に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)には、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備を設け、当該便所の出入口には、その旨の表示を行わなければならない(他におむつ交換ができる場所を設ける場合を除く。)。 (七) (二)から(六)までに定めるもののほか、(一)の規定により設ける不特定多数利用便所であって、男子用小便器を設けるもののうち一以上には、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設けなければならない。 |

九 浴室等 | (一) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室等を設ける場合には、床の表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。 (二) (一)の浴室等のうち一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 (2) 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 (3) 出入口は、次に掲げるものであること。 ア 幅は、八十五センチメートル以上とすること。 イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 |

十 宿泊施設の客室 | (一) 宿泊施設には、客室の総数が五十以上の場合は、車椅子使用者用客室を客室の総数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数)以上設けなければならない。 (二) 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所(車椅子使用者用便房が設けられたものに限る。)が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。 ア 便所内に、次に掲げる構造の車椅子使用者用便房を設けること。 (ア) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 (イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 イ 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。 (ア) 幅は、八十センチメートル以上とすること。 (イ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 (2) 浴室等は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する次に掲げる要件に該当する浴室等が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。 ア 車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして次に掲げる構造であること。 (ア) 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 (イ) 車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分な空間が確保されていること。 イ 出入口は、(1)のイに掲げるものであること。 (三) 一般客室は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 宿泊者特定経路を一以上確保すること。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。 (2) 一般客室(和室部分を除く。(3)及び(4)において同じ。)の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。 (3) 一般客室内の一以上の便所及び一以上の浴室等の出入口の幅は、七十五センチメートル以上(一般客室の床面積(和室部分及び同一客室内に複数の階がある場合における当該一般客室の出入口のある階の部分以外の部分の床面積を除く。(5)において同じ。)が十五平方メートル未満の場合にあっては、七十センチメートル以上)とすること。 (4) 一般客室内(同一客室内に複数の階がある場合は、当該一般客室の出入口のある階の部分に限る。)には階段又は段を設けないこと。ただし、次のアからウまでに掲げる場合に応じ、当該アからウまでに定める部分を除く。 ア 同一客室内に複数の階がある場合 当該一般客室の出入口のある階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る階段又は段の部分 イ 勾配が、十二分の一を超えない傾斜路を併設する場合 当該傾斜路が併設された階段又は段の部分 ウ 浴室等の内側に防水上必要な最低限の高低差を設ける場合 当該高低差の部分 (5) (3)の規定に該当する便所及び浴室等の出入口に接する通路その他これに類するもの(当該出入口に接して脱衣室、洗面所その他これらに類する場所が設けられている場合にあっては、当該出入口を除く当該場所の一以上の出入口及びこれに接する通路その他これに類するもの)の幅は、百センチメートル以上(一般客室の床面積が十五平方メートル未満の場合にあっては、八十センチメートル以上)とすること。 (6) 当該宿泊者特定経路を構成する敷地内の通路が地形の特性により(1)の規定によることが困難である場合における(1)の規定の適用については、(1)中「宿泊者特定経路」とあるのは「当該ホテル又は旅館の車寄せ及び車椅子使用者用駐車施設から一般客室までの階段又は段を設けない経路」とする。 (7) 宿泊者特定経路となるべき経路又はその一部が移動等円滑化経路等又はその一部となる場合にあっては、当該宿泊者特定経路となるべき経路又はその一部については、(1)及び(6)の規定は適用しない。 |

十一 観覧席・客席 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する観覧席又は客席は、次に掲げるものでなければならない。 (一) (1)に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に定める数以上の車椅子使用者用部分を設けなければならない。 (1) 車椅子使用者用部分の数は、次に掲げるものとする。 ア 当該観覧席又は客席に設ける座席の数が四百以下の場合 二 イ 当該観覧席又は客席に設ける座席の数が四百を超える場合 当該座席の数に二百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数) (2) 車椅子使用者用部分の基準は、次に掲げるものとする。 ア 幅は、九十センチメートル以上とすること。 イ 奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。 ウ 床は平らとすること。 エ 車椅子使用者のサイトライン(可視線)に配慮した位置に設けること。 (二) 集団補聴設備その他の高齢者、障害者等の利用に配慮した設備を設けること。 |

十二 敷地内の通路 | (一) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 段がある部分は、次に掲げるものであること。 ア 手すりを設けること。 イ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 ウ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 (3) 傾斜路は、次に掲げるものであること。 ア こう配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、こう配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 イ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 (二) 移動等円滑化経路等を構成する敷地内の通路は、(一)に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 (1) 幅は、百四十センチメートル以上とすること。 (2) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 (3) 傾斜路は、次に掲げるものであること。 ア 幅は、段に代わるものにあっては百四十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。 イ こう配は、二十分の一を超えないこと。 ウ 手すりを設けること。 エ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 オ 傾斜路の始点及び終点には、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 (三) 一の項(一)の(1)に定める経路を構成する敷地内の通路が、地形の特殊性により(二)の規定によることが困難である場合におけるこの表の規定の適用については、一の項(一)の(1)中「道等」とあるのは「当該建築物の車寄せ」とする。 |

十三 駐車場 | (一) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場(以下この項において「不特定多数利用駐車場」という。)には、次に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けなければならない。 (1) 当該駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数。(2)において同じ。)が二百以下の場合 当該駐車施設の数に五十分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数) (2) 当該駐車場に設ける駐車施設の数が二百を超える場合 当該駐車施設の数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた数 (二) (一)の規定は、車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして次に掲げる場合は、適用しない。 (1) 不特定多数利用駐車場が昇降機その他の機械装置により自動車を駐車させる構造のもの(以下この項において「不特定多数利用機械式駐車場」という。)であり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が一以上設けられている場合 (2) 不特定多数利用機械式駐車場及び当該不特定多数利用機械式駐車場以外の不特定多数利用駐車場を設ける場合であって、次に掲げる基準に適合する場合 ア 当該不特定多数利用機械式駐車場の出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が一以上設けられていること。 イ 当該不特定多数利用機械式駐車場に設ける駐車施設の数(当該不特定多数利用機械式駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該不特定多数利用機械式駐車場に設ける駐車施設の総数)及び当該不特定多数利用駐車場に設ける車椅子使用者用駐車施設の数(当該不特定多数利用駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該不特定多数利用駐車場に設ける車椅子使用者用駐車施設の総数)の合計数が(一)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める数以上であること。 (3) 改修を行う場合であって、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、当該ア又はイに定める数以上の車椅子使用者用駐車施設を不特定多数利用駐車場に設ける場合 ア 当該改修に係る部分に不特定多数利用駐車場を設ける場合 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合の区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める数 (ア) 当該改修に係る部分に設ける不特定多数利用駐車場に設ける駐車施設の数(当該改修に係る部分に不特定多数利用駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該不特定多数利用駐車場に設ける駐車施設の総数。以下この(ア)及び(イ)において同じ。)が二百以下の場合 当該駐車施設の数に五十分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数) (イ) 当該改修に係る部分に設ける不特定多数利用駐車場に設ける駐車施設の数が二百を超える場合 当該駐車施設の数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた数 イ 当該改修に係る部分に不特定多数利用駐車場を設けない場合 一 (三) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。 (2) 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室(当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。(四)において同じ。)までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 (四) 不特定多数利用駐車場に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路についての誘導表示を設けなければならない。 |

十四 標識 | 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する次に掲げる要件に該当する標識を設けなければならない。 (一) 高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。 (二) 表示すべき内容が容易に識別できること(当該内容が日本産業規格Z八二一〇に定められているときは、これに適合すること。)。 |

十五 案内設備 | (一) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。 (二) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置について、次に掲げる方法により、視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。 (1) 文字等の浮き彫り (2) 音による案内 (3) 点字及び(1)又は(2)に類するもの (三) 案内所を設ける場合には、(一)及び(二)の規定は適用しない。 |

十六 案内設備までの経路 | (一) 道等から十五の項(二)の規定による設備又は十五の項(三)の規定による案内所までの経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)は、そのうち一以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路(以下この項において「視覚障害者移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 (1) 建築物の内にある当該建築物を管理する者等が常時勤務する案内所から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が(二)に定める基準に適合するものである場合 (2) 道等から案内設備までの経路が主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの (二) 視覚障害者移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、進行方向を変更する必要がない風除室内においては、この限りでない。 (2) 視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 ア 車路に近接する部分 イ 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分(次に掲げる部分は除く。) (ア) こう配が二十分の一を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの (イ) 高さが十六センチメートルを超えず、かつ、こう配が十二分の一を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの (ウ) 段がある部分若しくは傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場等 |

十七 公共的通路 | 公共的通路の一以上は、次に掲げる構造とすること。 (一) 歩道状空地、屋外貫通通路、歩行者デッキ等の建築物外部の公共的通路に係る構造は、次のものとする。 (1) 通路の幅は、二百センチメートル以上(都市計画、許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上)とし、通行に支障がない高さ空間を確保すること。 (2) 通路面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜路又は六の項(一)若しくは七の項(一)に定める基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設けている場合その他道路等の自然勾配が段に代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 ア 手すりを設けること。 イ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 ウ 幅は、段に代わるものにあっては百四十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。 エ 勾配は、二十分の一を超えないこと。 オ 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊り場を設けること。 カ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 キ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平坦な部分を設けること。 (3) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (4) 当該敷地外の道路又は公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている場合には、連続性を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、道路の歩道に沿って歩道状空地が設けられている場合には、当該歩道状空地に視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないことができる。 (5) 階段を設ける場合には、次に掲げる構造の階段とすること。 ア 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 イ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 ウ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 エ 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上下端に近接する踊り場(二百五十センチメートル以下の直進のものを除く。)の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 オ 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 カ けあげの寸法は十八センチメートル以下、踏面の寸法は二十六センチメートル以上とすること。 キ 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は十センチメートルを限度として、ないものとみなす。)は、百二十センチメートル以上とすること。 (二) 屋内貫通通路、アトリウム、地下鉄連絡通路等の建築物内部の公共的通路に係る構造は、次のものとする。 (1) 通路部分の幅は、二百センチメートル以上(都市計画、許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上)とし、当該部分の天井の高さを二百五十センチメートル以上とすること。 (2) 通路面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜路又は六の項(一)若しくは七の項(一)に定める基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設けている場合その他道路等の自然勾配が段に代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 ア 手すりを設けること。 イ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 ウ 傾斜がある部分の上端に近接する通路の部分及び傾斜がある部分の上端に近接する踊り場の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、勾配が二十分の一を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの、高さが十六センチメートルを超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの、又は直進で、長さが二百五十センチメートル以下の踊り場に設けるものについては、この限りでない。 エ 幅は、段に代わるものにあっては百四十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。 オ 勾配は、十二分の一を超えないこと。 カ 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊り場を設けること。 キ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 ク 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平坦な部分を設けること。 (3) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (4) 道路又は建築物外の公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている場合には、連続性を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 (5) 階段を設ける場合には、次に掲げる構造の階段とすること。 ア 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 イ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 ウ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 エ 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上下端に近接する踊り場(二百五十センチメートル以下の直進のものを除く。)の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 オ 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 カ けあげの寸法は十八センチメートル以下、踏面の寸法は二十六センチメートル以上とすること。 キ 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は十センチメートルを限度として、ないものとみなす。)は、百二十センチメートル以上とすること。 |

備考 遵守基準は、この表に定める事項に基づき、建築物(共同住宅等を除く。)の用途及び規模を勘案し知事が別に定めるものによるものとする。

別表第六 建築物(共同住宅等)に関する遵守基準(特定都市施設)(第五条関係)

(平二一規則九六・全改、平三〇規則一二六・令元規則三〇・令七規則一四五・一部改正)

整備項目 | 遵守基準とすべき事項 |

一 特定経路 | (一) 共同住宅等においては、道等から各住戸(地上階又はその直上階若しくは直下階のみに住戸がある共同住宅等にあっては、地上階にあるものに限る。以下同じ。)までの経路のうち一以上を、多数の者が円滑に利用できる経路(以下この表において「特定経路」という。)にしなければならない。 (二) 共同住宅等に、多数の者が利用する居室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設を設ける場合においては、別表第五のうち移動等円滑化経路等に係る規定を適用する。この場合において、同表のうち移動等円滑化経路等に係る規定の適用を受けた特定経路となるべき経路又はその一部については、この表の規定は適用しない。 (三) 特定経路上には、階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。 |

二 出入口 | 特定経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。 (一) 幅は、八十センチメートル以上とすること。 (二) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 |

三 廊下等 | (一) 多数の者が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (二) 特定経路を構成する廊下等は、(一)に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 (1) 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 (2) 五十メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。 (3) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 |

四 階段 | (一) 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 段がある部分に、手すりを設けること。 (2) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (3) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 (4) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 (5) 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 (二) 多数の者が利用する階段のうち一以上は、(一)に掲げるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 (1) 踊場に手すりを設けること。 (2) けあげの寸法は十八センチメートル以下、踏面の寸法は二十六センチメートル以上とすること。 (3) 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は十センチメートルを限度として、ないものとみなす。)は、百二十センチメートル以上とすること。 (三) (二)の規定は、別表第五の六の項に定める基準を満たすエレベーター及びその乗降ロビーを併設する場合には、適用しない。ただし、主として高齢者、障害者等が利用する階段については、この限りでない。 |

五 階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路 | (一) 多数の者が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。 (1) こう配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 (2) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (3) その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 (二) 特定経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、(一)に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 (1) 幅は、階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。 (2) こう配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。 (3) 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。 (4) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 (5) 傾斜路の始点及び終点には、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 |

六 エレベーター及びその乗降ロビー | 特定経路を構成するエレベーター(七の項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。 (一) かごは、各住戸、車いす使用者用便房又は車いす使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。 (二) かご及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。 (三) かごの奥行きは、百十五センチメートル以上とすること。 (四) 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上とすること。 (五) かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 (六) かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。 (七) 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。 |

七 特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機 | 特定経路を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機(平成十八年国土交通省告示第千四百九十二号第一に規定するもの)は、次に掲げる構造とすること。 (一) エレベーターにあっては、次に掲げるものであること。 (1) 平成十二年建設省告示第千四百十三号第一第九号に規定するものとすること。 (2) かごの幅は七十センチメートル以上とし、かつ、奥行きは百二十センチメートル以上とすること。 (3) 車いす使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合にあっては、かごの幅及び奥行きが十分に確保されていること。 (二) エスカレーターにあっては、平成十二年建設省告示第千四百十七号第一ただし書に規定するものであること。 |

八 便所 | (一) 多数の者が利用する便所は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 多数の者が利用する便所の数は、多数の者が利用する階(次に掲げる階を除く。)の階数に相当する数以上を設けるものでなければならない。 ア 直接地上へ通ずる出入口のある階であって、多数の者が利用する便所を一以上設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する位置にあるもの イ 多数の者が利用する部分の床面積が著しく小さい階、多数の者の滞在時間が短い階、その他の建築物の管理運営上多数の者が利用する便所を設けないことがやむを得ないと認められる階 (2) 多数の者が利用する便所の配置基準は、特定の階に偏ることなく設けることその他の多数の者が利用する上で支障がない位置に設けることとする。 (3) 多数の者が利用する便所の床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (二) 多数の者が利用する便所を設ける場合には、当該便所のうち一以上に、車椅子使用者用便房を一以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設けなければならない。 (三) (一)の規定により多数の者が利用する便所を設ける階(以下この項において「便所設置階」という。)においては、当該便所のうち一以上(次に掲げる(1)の場合にあっては、(1)に定める数以上)に、車椅子使用者用便房を一以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設けなければならない。ただし、車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がないものとして次に掲げる(2)の場合は、この限りでない。 (1) 当該階の床面積が一万平方メートルを超える場合にあっては、当該床面積の区分に応じ、次のア又はイに定める数。ただし、当該数が便所設置階に設ける多数の者が利用する便所(車椅子使用者用便房のみを設けるものを除く。)の数を超える場合にあっては、当該多数の者が利用する便所の数とする。 ア 便所設置階の床面積が一万平方メートルを超え、四万平方メートル以下の場合 二 イ 便所設置階の床面積が四万平方メートルを超える場合 当該床面積に相当する数に二万分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数) (2) 車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がないものは、次のいずれかに該当するものとする。 ア 便所設置階が直接地上へ通ずる出入口のある階であり、かつ、車椅子使用者用便房を一以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する位置にある場合 イ 便所設置階の多数の者が利用する便所に設けるべき車椅子使用者用便房の全部又は一部を、当該便所設置階以外の便所設置階の多数の者が利用する便所に設ける場合 ウ 次の(ア)又は(イ)に掲げる便所設置階の区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める場合 (ア) 男子用の多数の者が利用する便所のみを設ける便所設置階 当該多数の者が利用する便所のうち一以上(当該便所設置階の床面積が一万平方メートルを越える場合にあっては、(三)(1)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める数以上)に、男子用の車椅子使用者用便房を一以上設ける場合 (イ) 女子用の多数の者が利用する便所のみを設ける便所設置階 当該多数の者が利用する便所のうち一以上(当該便所設置階の床面積が一万平方メートルを超える場合にあっては、(三)(1)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める数以上)に、女子用の車椅子使用者用便房を一以上設ける場合 エ 床面積が千平方メートル未満の便所設置階を有する建築物に、床面積が千平方メートル未満の階の床面積の合計に千分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)(千平方メートル未満の便所設置階(車椅子使用者用便房のみを設ける多数の者が利用する便所のみを設けるものを除く。)の階数に相当する数を超える場合にあっては、当該階数に相当する数)に(三)本文の規定により床面積が千平方メートル以上の便所設置階に設けるべき車椅子使用者用便房の数を加えた数((2)(ア)に規定する施設が(2)(ア)に規定する位置にある場合にあっては、当該数から当該施設に設ける車椅子使用者用便房(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれの車椅子使用者用便房)の数を差し引いた数)以上の車椅子使用者用便房(当該車椅子使用者用便房(男子用の多数の者が利用する便所及び女子用の多数の者が利用する便所を設ける階に設けるものに限る。)に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれの車椅子使用者用便房)を設ける場合 (3) 車椅子使用者用便房は次に掲げる構造のものとする。 ア 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 (四) (二)及び(三)に定めるもののほか、(一)の規定により設ける多数の者が利用する便所のうち一以上には、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を一以上(当該便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設けなければならない。 (五) (二)から(四)までに定めるもののほか、(一)の規定により設ける多数の者が利用する便所であって、男子用小便器を設けるもののうち一以上には、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設けなければならない。 |

九 浴室等 | (一) 多数の者が利用する浴室等を設ける場合には、床の表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。 (二) (一)の浴室等のうち一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 (2) 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 (3) 出入口は、次に掲げるものであること。 ア 幅は、八十五センチメートル以上とすること。 イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 |

十 敷地内の通路 | (一) 多数の者が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 段がある部分は、次に掲げるものであること。 ア 手すりを設けること。 イ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 ウ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 (3) 傾斜路は、次に掲げるものであること。 ア こう配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、こう配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 イ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 (二) 特定経路を構成する敷地内の通路は、(一)に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 (1) 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 (2) 五十メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。 (3) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 (4) 傾斜路は、次に掲げるものであること。 ア 幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。 イ こう配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。 ウ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 エ 傾斜路の始点及び終点には、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 オ 高さが七十五センチメートルを超えるもの(こう配が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。 (三) 一の項(一)に定める経路を構成する敷地内の通路が、地形の特殊性により(二)の規定によることが困難である場合におけるこの表の規定の適用については、一の項(一)中「道等」とあるのは「当該共同住宅等の車寄せ」とする。 |

十一 駐車場 | (一) 多数の者が利用する駐車場には、次に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けなければならない。 (1) 当該駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数。(2)において同じ。)が二百以下の場合 当該駐車施設の数に五十分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数) (2) 当該駐車場に設ける駐車施設の数が二百を超える場合 当該駐車施設の数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた数 (二) (一)の規定は、車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして次に掲げる場合は、適用しない。 (1) 多数利用機械式駐車場であり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が一以上設けられている場合 (2) 多数利用機械式駐車場及び当該多数利用機械式駐車場以外の多数の者が利用する駐車場を設ける場合であって、次に掲げる基準に適合する場合 ア 当該多数利用機械式駐車場の出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が一以上設けられていること。 イ 当該多数利用機械式駐車場に設ける駐車施設の数(当該多数利用機械式駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該多数利用機械式駐車場に設ける駐車施設の総数)及び当該多数の者が利用する駐車場に設ける車椅子使用者用駐車施設の数(当該多数の者が利用する駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該多数の者が利用する駐車場に設ける車椅子使用者用駐車施設の総数)の合計数が(一)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める数以上であること。 (3) 改修を行う場合であって、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、当該ア又はイに定める数以上の車椅子使用者用駐車施設を多数の者が利用する駐車場に設ける場合 ア 当該改修に係る部分に多数の者が利用する駐車場を設ける場合 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合の区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める数 (ア) 当該改修に係る部分に設ける多数の者が利用する駐車場に設ける駐車施設の数(当該改修に係る部分に多数の者が利用する駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該多数の者が利用する駐車場に設ける駐車施設の総数。以下この(ア)及び(イ)において同じ。)が二百以下の場合 当該駐車施設の数に五十分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数) (イ) 当該改修に係る部分に設ける多数の者が利用する駐車場に設ける駐車施設の数が二百を超える場合 当該駐車施設の数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた数 イ 当該改修に係る部分に多数の者が利用する駐車場を設けない場合 一 (三) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。 (2) 当該車椅子使用者用駐車施設から多数の者が利用する居室等(以下この項において「利用居室等」という。当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。(四)において同じ。)までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 (四) 多数の者が利用する駐車場に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路についての誘導表示を設けなければならない。 |

十二 標識 | 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する次に掲げる要件に該当する標識を設けなければならない。 (一) 高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。 (二) 表示すべき内容が容易に識別できること(当該内容が日本産業規格Z八二一〇に定められているときは、これに適合すること。)。 |

十三 案内設備 | (一) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。 (二) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置について、次に掲げる方法により、視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。 (1) 文字等の浮き彫り (2) 音による案内 (3) 点字及び(1)又は(2)に類するもの (三) 案内所を設ける場合には、(一)及び(二)の規定は適用しない。 |

十四 公共的通路 | 公共的通路の一以上は、次に掲げる構造とすること。 (一) 歩道状空地、屋外貫通通路、歩行者デッキ等の建築物外部の公共的通路に係る構造は、次のものとする。 (1) 通路の幅は、二百センチメートル以上(都市計画、許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上)とし、通行に支障がない高さ空間を確保すること。 (2) 通路面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜路又は六の項若しくは七の項に定める基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設けている場合その他道路等の自然こう配が段に代わる傾斜路のこう配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 ア 手すりを設けること。 イ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 ウ 幅は、段に代わるものにあっては百四十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。 エ こう配は、二十分の一を超えないこと。 オ 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。 カ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 キ 傾斜路の始点及び終点には、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 (3) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (4) 当該敷地外の道路又は公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている場合には、連続性を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、道路の歩道に沿って歩道状空地が設けられている場合には、当該歩道状空地に視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないことができる。 (5) 階段を設ける場合には、次に掲げる構造の階段とすること。 ア 踊場を含めて、両側に手すりを設けること。 イ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 ウ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 エ 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上下端に近接する踊場(二百五十センチメートル以下の直進のものを除く。)の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 オ 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 カ けあげの寸法は十八センチメートル以下、踏面の寸法は二十六センチメートル以上とすること。 キ 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は十センチメートルを限度として、ないものとみなす。)は、百二十センチメートル以上とすること。 (二) 屋内貫通通路、アトリウム、地下鉄連絡通路等の建築物内部の公共的通路に係る構造は、次のものとする。 (1) 通路部分の幅は、二百センチメートル以上(都市計画、許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上)とし、当該部分の天井の高さを二百五十センチメートル以上とすること。 (2) 通路面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜路又は六の項若しくは七の項に定める基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設けている場合その他道路等の自然こう配が段に代わる傾斜路のこう配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 ア 手すりを設けること。 イ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 ウ 傾斜がある部分の上端に近接する通路の部分及び傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、こう配が二十分の一を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの、高さが十六センチメートルを超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの、又は直進で、長さが二百五十センチメートル以下の踊場に設けるものについては、この限りでない。 エ 幅は、段に代わるものにあっては百四十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。 オ こう配は、十二分の一を超えないこと。 カ 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。 キ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 ク 傾斜路の始点及び終点には、車いすが安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 (3) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (4) 道路又は建築物外の公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている場合には、連続性を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 (5) 階段を設ける場合には、次に掲げる構造の階段とすること。 ア 踊場を含めて、両側に手すりを設けること。 イ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 ウ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 エ 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上下端に近接する踊場(二百五十センチメートル以下の直進のものを除く。)の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 オ 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 カ けあげの寸法は十八センチメートル以下、踏面の寸法は二十六センチメートル以上とすること。 キ 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は十センチメートルを限度として、ないものとみなす。)は、百二十センチメートル以上とすること。 |

備考 遵守基準は、この表に定める事項に基づき、建築物(共同住宅等)の用途及び規模を勘案し知事が別に定めるものによるものとする。

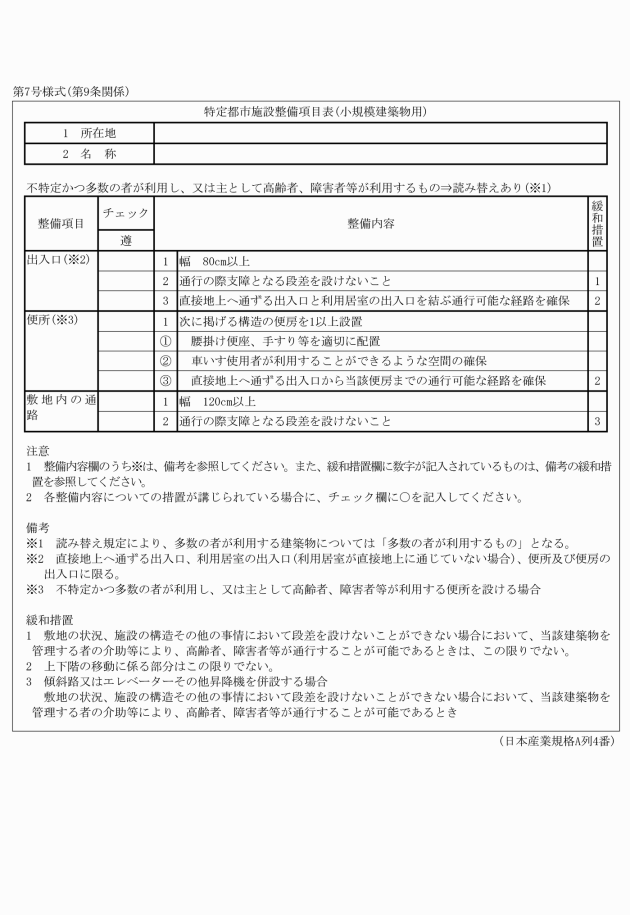

別表第七 小規模建築物に関する遵守基準(特定都市施設)(第五条関係)

(平二一規則九六・全改)

整備項目 | 遵守基準 |

一 出入口 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する出入口は、次に掲げるものでなければならない。ただし、直接地上へ通ずる出入口、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室(以下この表において「利用居室」という。)の出入口並びに便所及び便房(二の項に掲げるものに限る。)の出入口に限る。 (一) 幅は、八十センチメートル以上とすること。 (二) 通行の際に支障となる段差を設けないこと。ただし、敷地の状況、施設の構造その他の事情により段差を設けないことができない場合において、当該建築物を管理する者の介助等により、高齢者、障害者等が通行することが可能であるときは、この限りでない。 (三) 直接地上へ通ずる出入口と利用居室の出入口を結ぶ通行可能な経路を確保すること。(上下階の移動に係る部分は、この限りでない。) |

二 便所 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、そのうち一以上に、車いす使用者が利用することができる次に掲げる構造の便房を一以上設けること。 (一) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 (二) 車いす使用者が利用することができるような空間であること。 (三) 直接地上へ通ずる出入口と当該便房の出入口を結ぶ通行可能な経路を確保すること。(上下階の移動に係る部分は、この限りでない。) |

三 敷地内の通路 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路(道等から一の項に定める基準を満たした直接地上へ通ずる出入口までのものに限る。)は、一以上を次に掲げるものとしなければならない。 (一) 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 (二) 通行の際に支障となる段差を設けないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合 (2) 敷地の状況、施設の構造その他の事情により段差を設けないことができない場合において、当該建築物を管理する者の介助等により、高齢者、障害者等が通行することが可能であるとき |

別表第八 道路に関する整備基準(第五条関係)

(令五規則六三・全改)

整備項目 | 整備基準 |

一 歩道 | (一) 歩車道の分離 (1) 歩道と車道とは、原則として分離し、歩行者の安全を確保すること。 (2) 歩車道を分離する方法として、セミフラット形式を原則とすること。 (3) 歩道に設ける縁石の車道に対する高さは、十五センチメートル以上とすること。 (二) 歩道の有効幅員、勾配 (1) 歩道の有効幅員は、原則として二メートル以上とし、歩行者が安心して通行できる歩行空間を連続して確保すること。 (2) 歩道の縦断勾配は、五パーセント以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八パーセント以下とすることができる。 (3) 歩道(車乗り入れ部を除く。)の横断勾配は、一パーセント以下とする。ただし、道路の構造、気象の状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、二パーセント以下とすることができる。 (三) 歩道舗装 歩道の舗装は、歩行者の安全性及び快適性を確保するため、平坦で、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 |

二 歩道と車道との段差 | (一) 単路部 (1) 歩行者の通行動線上における歩道と車道との段差は、二センチメートルを標準とすること。 (2) すりつけ勾配は、五パーセント以下(ただし、沿道の状況等によりやむを得ない場合には、八パーセント以下)とし、勾配の方向は、歩行者の通行動線の方向と一致させること。 (二) 交差点部 交差点部の横断歩道に向けての切下げは、自動車に対する歩行者の安全、路面の排水などを考慮の上、高齢者、障害者等が円滑に通行できるような構造とすること。 (三) 細街路との交差部 自動車交通量の少ない細街路などと交差する場合は、本線の歩行者の安全性、利便性及び連続性を考慮し、歩道面が連続して平坦となるような構造とすること。ただし、切り開き形式とする場合は、細街路の路面と歩道面とに段差を設けること。 |

三 車乗り入れ部 | (一) 歩道における車乗り入れ部は、歩行者の安全性及び快適性を考慮し、歩道面が連続して平坦となるような構造とすること。 (二) 車乗り入れ部の縁石の段差は、五センチメートルを標準とすること。 (三) 車乗り入れ部のすりつけ勾配は、十五パーセント以下(特殊縁石を用いる場合は、十パーセント以下)とすること。 |

四 横断歩道 | (一) 歩行者の安全を確保するため、必要に応じ横断歩道を設けること。 (二) 横断歩道には、道路標識又は信号機及び道路標示を設けること。 |

五 視覚障害者誘導用ブロック | (一) 視覚障害者が多く利用する道路には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 (二) 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色を原則とする。ただし、周辺の舗装の色彩との輝度比において対比効果が発揮できない場合には、他の色を使用することができる。この場合においては、輝度比が確保できる措置を講ずること。 |

六 立体横断施設 | 立体横断施設は、高齢者、障害者等に対する安全性及び移動性に配慮した構造とすること。 |

七 ベンチ等 | 高齢者、障害者等が歩行中に休憩や交流ができるような施設として、必要に応じ、ベンチ等を設けること。 |

八 案内・標示 | (一) 道路の要所には、必要に応じ、公共施設、病院等の案内標識を整備すること。 (二) 標示は、大きめで、分かりやすい文字、記号等で表記すること。 |

九 駐車場(道路附属物としての駐車場) | 駐車場の整備に当たっては、高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう十分な配慮をするとともに、障害者のための駐車スペースを一以上設けること。 |

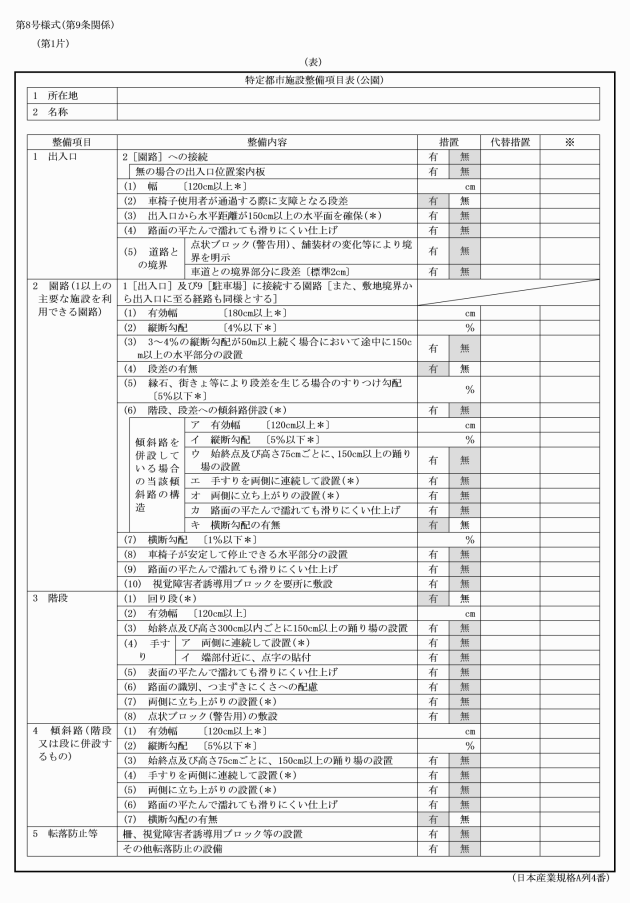

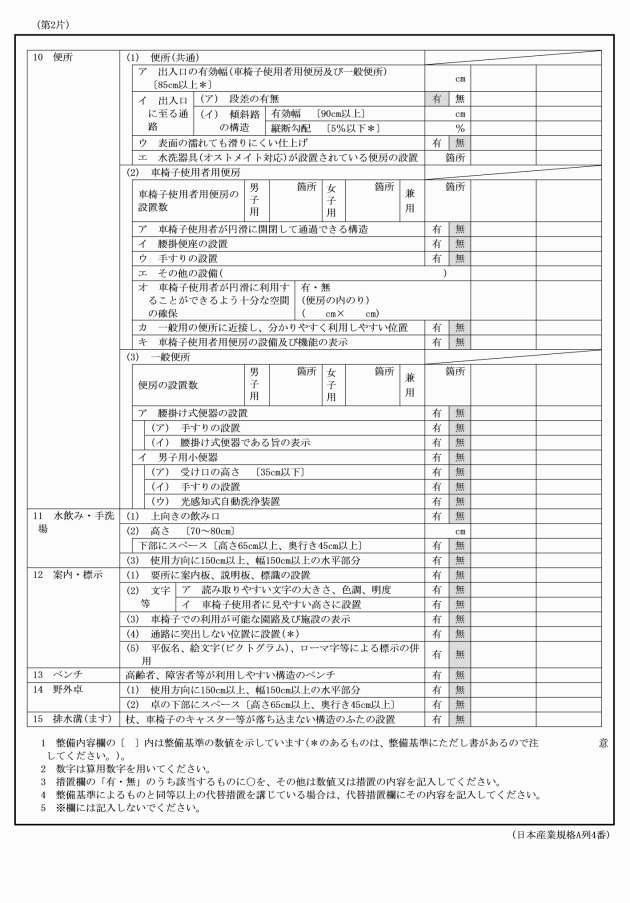

別表第九 公園に関する整備基準(第五条関係)

(平二一規則九六・追加、平三〇規則一二六・令三規則三〇九・一部改正)

整備項目 | 整備基準 |

一 出入口 | 外部の道路等と接する出入口は、次に定める構造とする。ただし、地形上又は構造上、二の項に定める構造の園路に接続しがたい出入口については、この限りでない。この場合、整備基準に適合した出入口の位置を明示する案内板を設けること。 (一) 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、九十センチメートル以上とすることができる。 (二) 車いす使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。 (三) 出入口から水平距離が百五十センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 (四) 路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとすること。 (五) 点状ブロック(警告用)、舗装材の変化等により道路との境界を明示すること。また、直接車道と接する場合には、二センチメートルを標準として段差を設けること。 |

二 園路 | 高齢者、障害者等が円滑に主要な施設を利用できる園路を、次に定める構造により一経路以上設けること。この園路は一の項で定める出入口及び九の項で定める駐車場に接続するものとする。また、敷地境界から当該出入口に至る経路も同様とする。 (一) 幅は、百八十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近及び五十メートル以内ごとに、車いすが転回できる場所を確保した上で、幅百二十センチメートル以上とすることができる。 (二) 縦断こう配は、四パーセント(二十五分の一)以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、八パーセント(約十二分の一)以下とすることができる。 (三) 三ないし四パーセント(約三十分の一ないし二十五分の一)の縦断こう配が五十メートル以上続く場合は、途中に百五十センチメートル以上の水平部分を設けること。 (四) 段差を設けないこと。 (五) 縁石、街きょ等により段差を生じる場合は、五パーセント(二〇分の一)以下(構造上等やむを得ない場合は、八パーセント(約十二分の一)以下)のこう配ですりつけること。やむを得ず段差を残す場合は、その段差は二センチメートル以下とすること。 (六) やむを得ず段差を設ける場合は、四の項で定める構造の傾斜路を併設すること。 (七) 横断こう配は、一パーセント(百分の一)以下とすること。ただし、排水等により特別な理由がある場合のみ二パーセント(五十分の一)以下とすることができる。 (八) 園路に付帯する観覧場所及び休憩場所には、車いすが安定して停止できる水平部分を適宜設けること。 (九) 路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとすること。 (十) 視覚障害者誘導用ブロックを園路の要所に敷設すること。 |

三 階段 | 階段(その踊場を含む。)は、次に定める構造とする。 (一) 回り段は用いないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 (二) 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 (三) 階段の始終点及び高さ三百センチメートル以内ごとに長さ百五十センチメートル以上の水平部分(踊場)を設けること。 (四) 手すりを両側に連続して設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 (五) 手すりの端部付近に、階段の通ずる場所を示す点字を貼りつけること。 (六) 表面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとすること。 (七) 踏面は、視覚障害者等が識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。 (八) 両側に立ち上がりを設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (九) 二の項で定める園路に階段を設ける場合は、四の項で定める構造の傾斜路を併設すること。ただし、エレベーター等の設置により、これに代えることができる。 (十) 階段の始終端部に近接する路面には、点状ブロック(警告用)を敷設すること。 |

四 傾斜路 | 傾斜路(階段若しくは段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に定める構造とする。 (一) 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、九十センチメートル以上とすることができる。 (二) 縦断こう配は、原則として五パーセント(二〇分の一)以下とすること。ただし、傾斜路の高さが七十五センチメートル以下の場合は、八パーセント(約十二分の一)以下とすることができる。 (三) 傾斜路の始終点及び高さ七十五センチメートルごとに、長さ百五十センチメートル以上の水平部分(踊場)を設けること。 (四) 手すりを両側に連続して設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 (五) 両側に、立ち上がりを設けること。ただし、側面が壁面である場合には、この限りでない。 (六) 路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとすること。 (七) 横断こう配は設けないこと。 |

五 転落防止等 | 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。 |

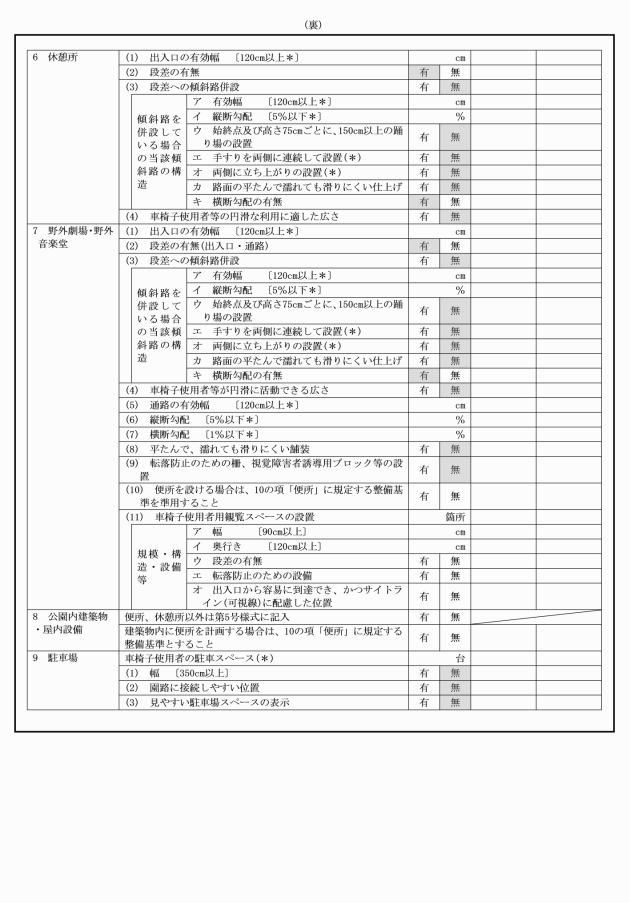

六 休憩所 | 不特定かつ多数の者が利用する休憩所を設ける場合、そのうち一以上は、次に定める構造とすること。 (一) 出入口の幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、幅は、八十センチメートル以上とすることができる。 (二) 高齢者、障害者等が利用する際に支障となる段差を設けないこと。 (三) やむを得ず段差を設ける場合には、四の項で定める構造の傾斜路を併設すること。 (四) 体憩所は、車いす使用者等の円滑な利用に適した広さを確保すること。 |

七 野外劇場・野外音楽堂 | 不特定かつ多数の者が利用する野外劇場・野外音楽堂を設ける場合は、次に定める構造とすること。 (一) 出入口の幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、構造上やむを得ない場合は、幅は、八十センチメートル以上とすることができる。 (二) 出入口及び通路に段差を設けないこと。 (三) やむを得ず段差を設ける場合には、四の項で定める構造の傾斜路を併設すること。 (四) 車いす使用者等が利用目的に沿って円滑に活動できる広さを確保すること。 (五) 通路の幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端付近などの広さを車いすの転回に支障がないものとした上で、幅八十センチメートル以上とすることができる。 (六) 縦断こう配は、五パーセント(二〇分の一)以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、八パーセント(約十二分の一)以下とすることができる。 (七) 横断こう配は、一パーセント(百分の一)以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、二パーセント(五十分の一)以下とすることができる。 (八) 平たんで、濡れても滑りにくい仕上げとすること。 (九) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。 (十) 便所を設ける場合は、そのうち一以上は、十の項に規定する整備基準を準用すること。 (十一) 計画収容者数が二百以下の場合は、計画収容者数に五十分の一を乗じて得た数(一未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数)以上とし、計画収容者数が二百を超える場合は、計画収容者数に百分の一を乗じて得た数(一未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数)に二を加えた数以上を車いす使用者用観覧スペース等として設けること。 (十二) 車いす使用者用観覧スペース等は、次に定める構造とする。 (1) 幅は九十センチメートル以上とし、奥行きは百二十センチメートル以上とすること。 (2) 段差を設けないこと。 (3) 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、さくその他の車いす使用者の転落を防止するための設備を設けること。 (4) 出入口から容易に到達でき、かつサイトライン(可視線)に配慮した位置に設けること。 |

八 公園内建築物・屋内設備 | 便所及び休憩所以外の公園内の建築物(管理事務所等)並びに屋内設備は、別表第三に規定する整備基準及び別表第五に規定する遵守基準を準用する。ただし、建築物内に便所を計画する場合は、十の項に規定する整備基準とすること。 |

九 駐車場 | 不特定かつ多数の者が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち一以上に、当該駐車場の全駐車台数が二百以下の場合は、駐車台数に五十分の一を乗じて得た数(一未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数)以上とし、全駐車台数が二百を超える場合は、当該駐車台数に百分の一を乗じて得た数(一未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数)に二を加えた数以上を、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設として、次に定める構造により設置すること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)のための駐車場については、この限りでない。 (一) 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。 (二) 二の項で定める構造の園路に接続しやすい位置に設けること。 (三) 障害者のための駐車スペースである旨を見やすい方法により表示すること。 |