○東京都建築基準法施行細則

昭和二五年一一月二八日

規則第一九四号

〔建築基準法施行細則〕を次のように定める。

東京都建築基準法施行細則

(昭三二規則二・改称)

(趣旨)

第一条 この細則は、知事が、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「規則」という。)、平成十五年国土交通省告示第三百三号(以下「平成十五年国交省告示」という。)及び令和四年国土交通省告示第七百四十一号(以下「令和四年国交省告示」という。)に基づき規定すべき事項並びに知事及び東京都建築主事又は建築副主事が、法、令、規則、平成十五年国交省告示及び令和四年国交省告示並びに法及び令に基づく東京都条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭四〇規則四二・全改、平三〇規則九四・令五規則一二・令六規則二九・一部改正)

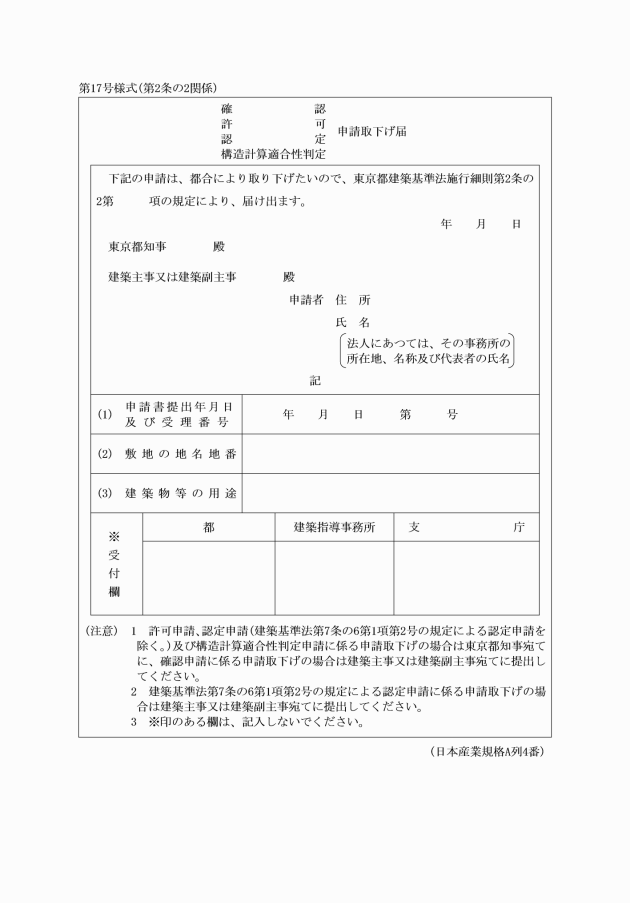

(申請書等の経由)

第二条 法、令、規則、条例及びこの細則により、東京都都市整備局市街地建築部の建築主事若しくは建築副主事又は知事に提出する申請書、届出書又は報告書(法第十二条第一項、第三項及び第五項の規定により提出する規則第五条第三項に規定する報告書、規則第六条第三項に規定する報告書、第九条第四項に規定する届出書、第十一条第四項及び第六項に規定する届出書、第十三条第八項及び第十項に規定する届出書、第十四条に規定する報告書並びに第十四条の三第一項から第三項までに規定する報告書を除く。)は、当該申請、届出又は報告(以下「申請等」と総称する。)に係る建築物、建築設備若しくは工作物(以下「建築物等」と総称する。)の敷地、道路の敷地となる土地又は建築協定区域の所在地を管轄する東京都建築指導事務所長(以下「建築指導事務所長」という。)を経由しなければならない。

2 前項に規定する所在地が島しよ地域である場合にあつては、当該所在地を管轄する東京都支庁長(以下「支庁長」という。)を経由することができる。

3 第一項の規定は、法第十八条第二項、第五項、第二十項若しくは第二十八項の規定による通知又は同条第三十八項の規定による認定について準用する。

(昭二九規則八二・昭三〇規則五七・昭三二規則二・昭三三規則一二・昭三三規則一一〇・昭三五規則一四・昭三五規則三七・昭三五規則一一三・昭三六規則一一六・昭三七規則一五一・昭三八規則一五一・昭三八規則一九六・昭三九規則二〇〇・昭四三規則九七・昭四六規則二五九・昭四八規則四一・昭四九規則五七・昭五〇規則一三二・昭五一規則一三七・昭五二規則一五五・昭五七規則九〇・昭五八規則三九・昭六一規則九・平五規則六四・平六規則七七・平一一規則一四九・平一二規則一六一・平一二規則三三八・平一四規則四五・平一六規則一一〇・平一七規則一九八・平二〇規則一〇二・平二七規則九五・平三一規則二・令六規則八・令六規則二九・令六規則一三七・令六規則一六五・一部改正)

2 前項の規定は、法第十八条第二項若しくは第五項の規定による通知又は同条第三十八項の規定による認定の申請をした者について準用する。

(昭四五規則二四九・追加、昭五二規則一五五・平一一規則一四九・平二七規則九五・令六規則二九・令六規則一六五・一部改正)

(敷地が二以上の区域にまたがる場合の確認等)

第三条 確認、構造計算適合性判定又は法第七条の六第一項第二号の認定を必要とする建築物等の敷地が、二以上の行政区域にまたがる場合においては、その敷地の所管面積が最大の建築主事又は建築副主事の確認若しくは認定又は知事の構造計算適合性判定を受けなければならない。

2 法第七条の六第一項第一号の認定を必要とする建築物等の敷地が、二以上の行政区域にまたがる場合においては、その敷地の所管面積が最大の知事又は建築指導事務所長の認定を受けなければならない。

3 第一項の規定は、法第十八条第二項若しくは第五項の規定による通知又は同条第三十八項第二号の規定による認定に係る建築物等について準用する。

4 第二項の規定は、法第十八条第三十八項第一号の規定による認定に係る建築物等について準用する。

(昭三六規則一一六・旧第十四条繰上・一部改正、昭五二規則一五五・平二七規則九五・令六規則二九・令六規則一六五・一部改正)

(申請者が法人の場合)

第四条 この細則の規定により申請等をする者が、法人である場合は、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。

(昭三六規則一一六・旧第三条繰下・一部改正、平一二規則一六一・一部改正)

(建築主の変更等)

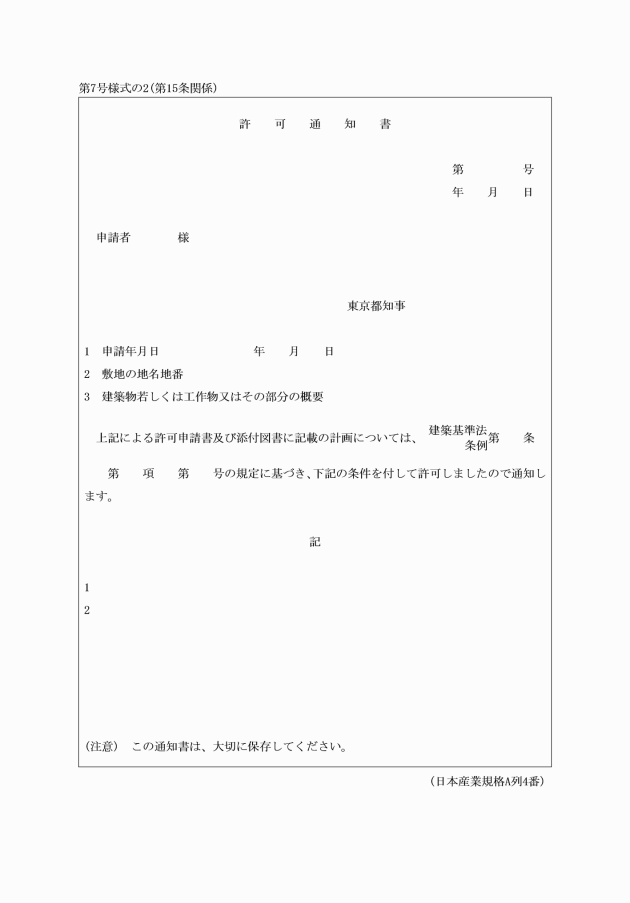

第五条 確認等を受けた建築物等で、その工事完了前に建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」と総称する。)を変更しようとする者は、別記第一号様式により、確認済証、許可通知書又は認定通知書(以下「確認済証等」と総称する。)を添えて、完了検査申請書を提出する前に建築主事若しくは建築副主事又は知事に届け出なければならない。

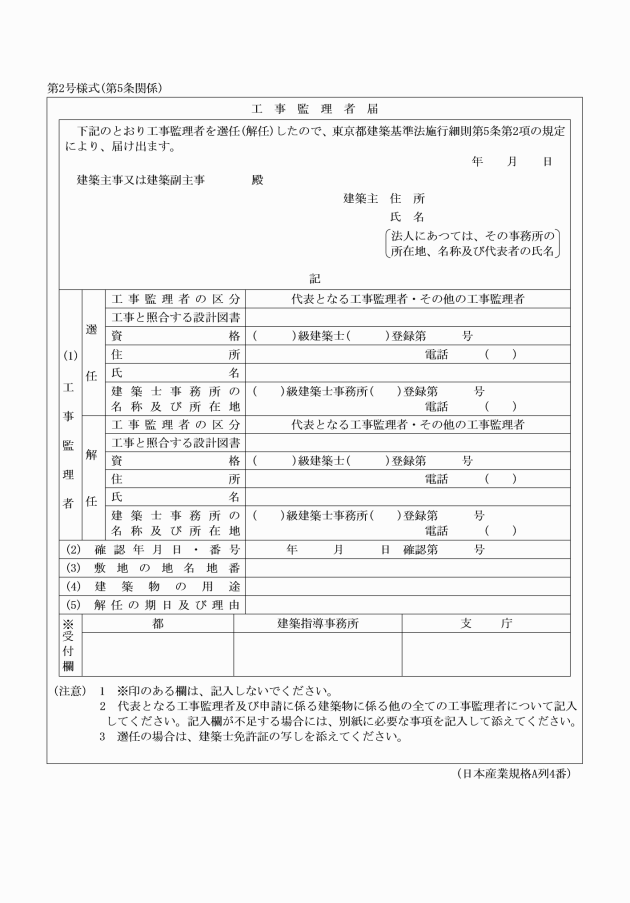

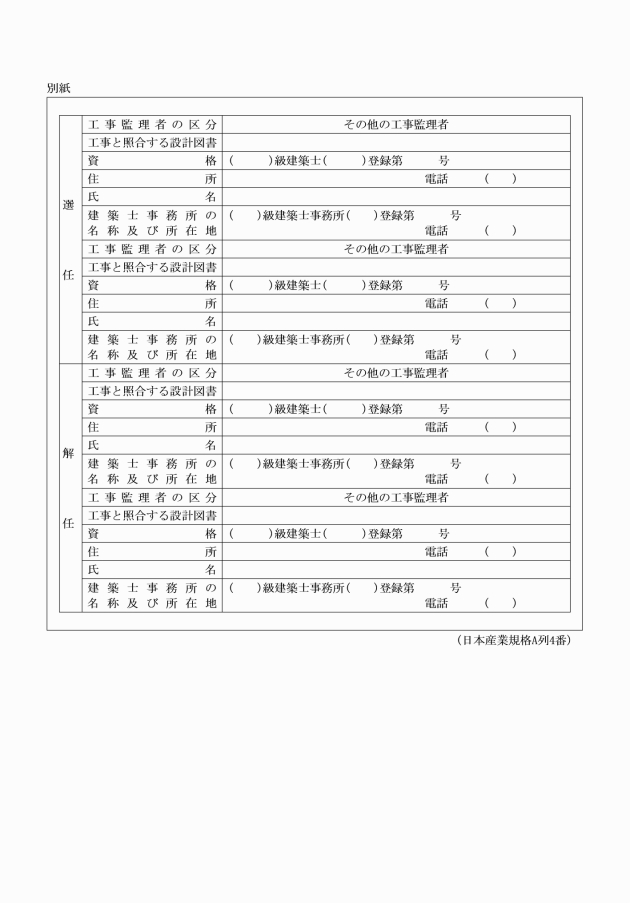

2 建築主は、建築物の確認申請書を提出する場合において、工事監理者を定めていないときは当該建築物の工事に着手する三日前までに、工事監理者を変更したときは変更した日から三日以内に、別記第二号様式により、確認済証を添えて、建築主事又は建築副主事に届け出なければならない。

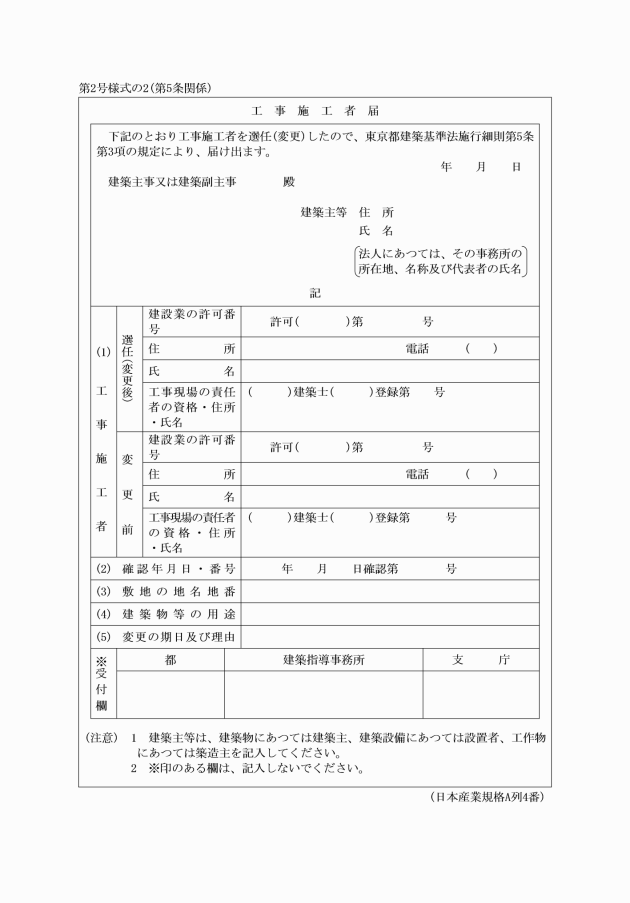

3 建築主等は、建築物等の確認申請書を提出する場合において、工事施工者を定めていないときは当該建築物等の工事に着手する三日前までに、工事施工者を変更したときは変更した日から三日以内に、別記第二号様式の二により、確認済証を添えて、建築主事又は建築副主事に届け出なければならない。

4 前三項の規定により添付した確認済証等は、届出を受理した日から七日以内に建築主等に返還する。

(昭三六規則一一六・旧第三条の二繰下・一部改正、昭四〇規則四二・昭五〇規則二二六・昭五二規則一五五・昭五七規則九〇・平一一規則一四九・平二七規則九五・令六規則二九・令六規則一六五・一部改正)

(指定確認検査機関の建築主等の変更等の報告)

第五条の二 法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)は、法第六条の二第一項又は第十八条第四項(これらの規定を法第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する確認を受けた建築物等の建築主等、工事監理者又は工事施工者の変更又は選任の届出を受けたときは、速やかに知事に報告しなければならない。

(平一一規則一四九・追加、平一二規則一六一・平三一規則二・令六規則一六五・一部改正)

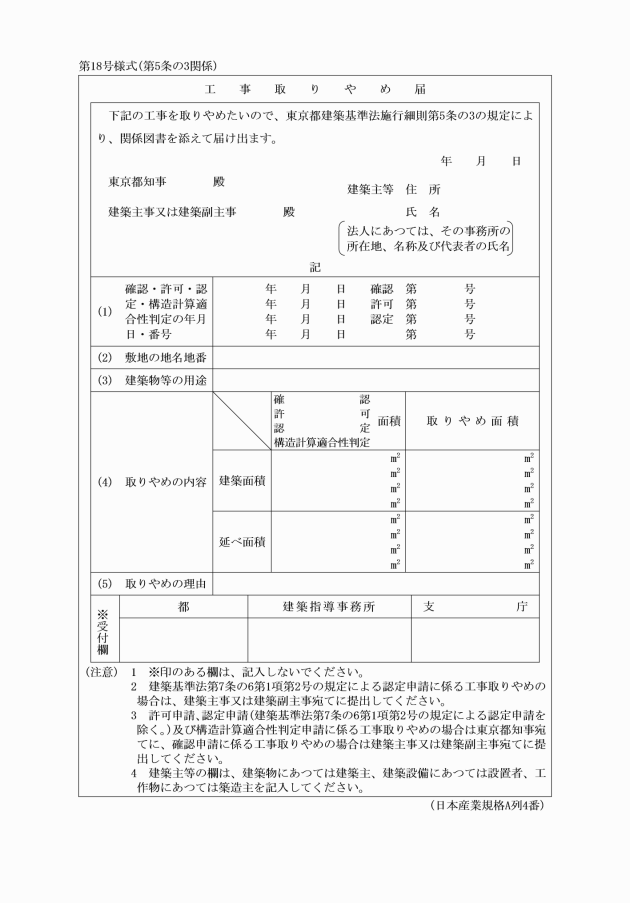

(工事の取りやめ)

第五条の三 確認等を受けた建築物等の建築主等は、その工事を取りやめようとするときは、別記第十八号様式により、確認済証等を添えて、建築主事若しくは建築副主事又は知事に届け出なければならない。

2 前項の規定により添付した確認済証等は、届出を受理した日から七日以内に建築主等に返還する。

3 前二項の規定は、法第十八条第二項若しくは第五項の規定による通知又は同条第三十八項の規定による認定に係る建築物等の工事を取りやめようとする者について準用する。

(昭四五規則二四九・追加、昭五二規則一五五・一部改正、平一一規則一四九・旧第五条の二繰下・一部改正、平二七規則九五・令六規則二九・令六規則一六五・一部改正)

(手数料徴収事務の委任)

第六条 第二条第二項の規定により支庁長を経由して行われる建築物等の確認等の申請に係る東京都都市整備局関係手数料条例(平成十二年東京都条例第七十七号。以下「手数料条例」という。)別表一の部第七の項に定める手数料の徴収に関する事務は、当該経由に係る支庁長に委任する。

(昭三五規則三七・追加、昭三六規則一一六・旧第三条の三繰下、昭四〇規則四二・昭四〇規則一五八・昭四五規則二四九・昭四六規則二五九・昭四七規則九一・昭四九規則五七・昭五一規則一三七・昭五二規則一五五・平三規則五九・平四規則一一四・平六規則七七・平一一規則一四九・平一二規則一六一・平一六規則一一〇・平二四規則一五九・令六規則八・令七規則九三・一部改正)

第七条 削除

(昭五〇規則一三二)

第八条 削除

(昭五〇規則一三二)

(確認申請書に添付する図書及び調書等)

第九条 建築物の確認申請書又は法第十八条第二項の規定による通知に係る建築物の計画通知書には、条例の規定に適合するものであることについて確認を受けるために、別表第一に掲げる図書を添えなければならない。

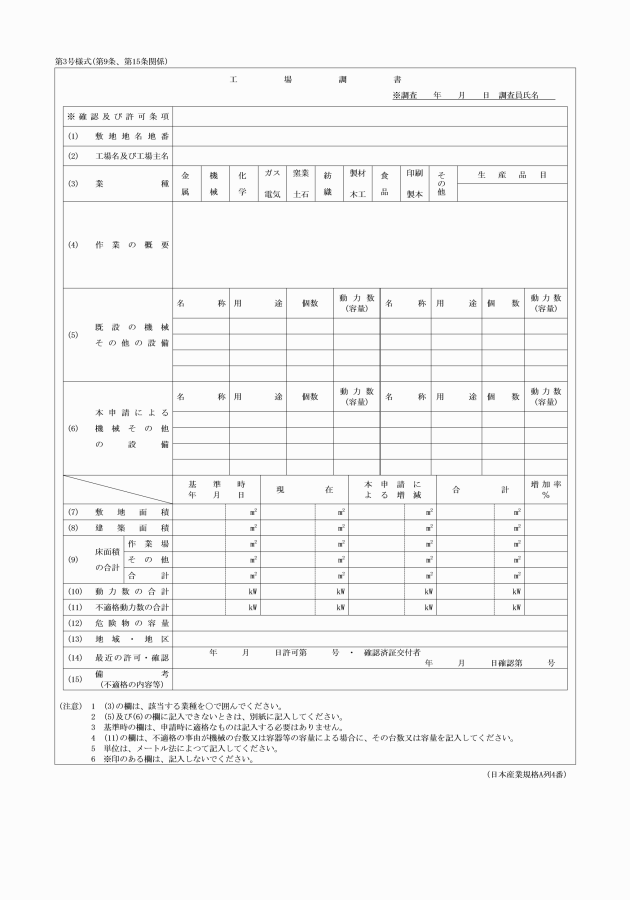

2 建築物の用途が工場である場合に添える規則第一条の三第一項(規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)の表二の部(二十一)の項及び(六十一)の項(ろ)欄に掲げる工場・事業調書は、別記第三号様式による。

3 前二項の規定は、建築設備若しくは工作物の確認申請書又は法第十八条第二項の規定による通知に係る建築設備若しくは工作物の計画通知書について準用する。

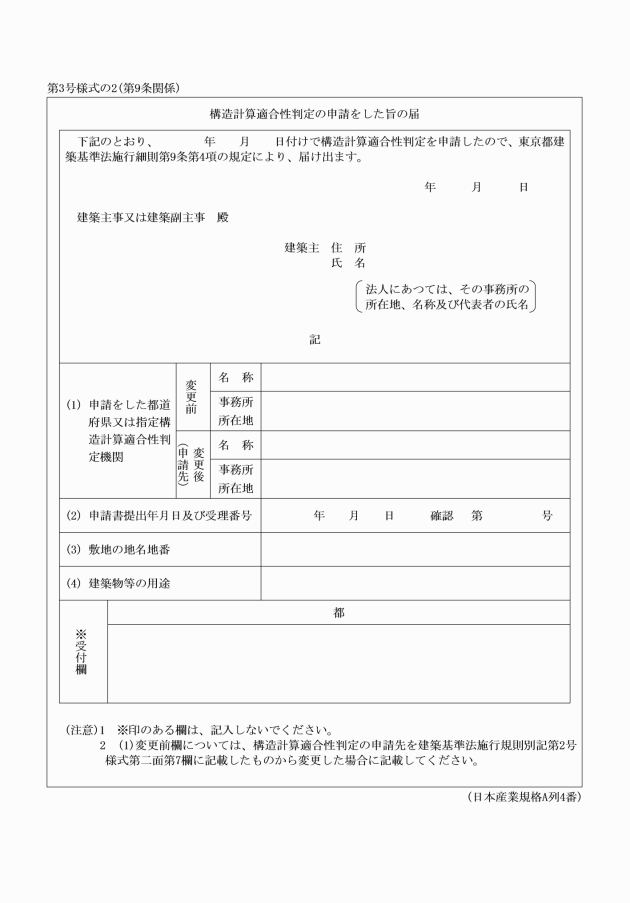

4 建築物の確認の申請又は法第十八条第二項の規定による建築物の計画の通知をした後に構造計算適合性判定の申請を行つた者は、遅滞なく、当該申請を行つた旨を別記第三号様式の二により建築主事又は建築副主事に届け出なければならない。

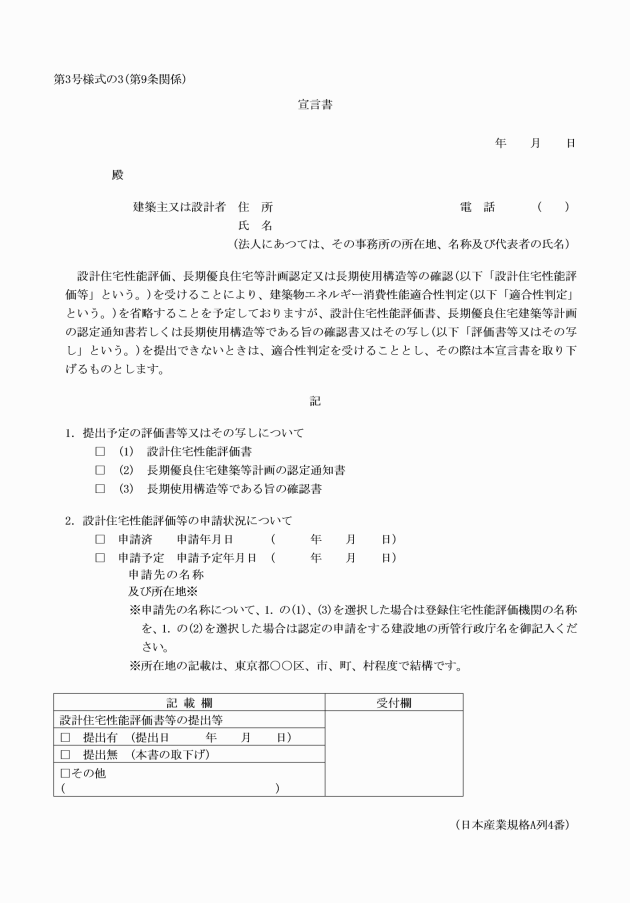

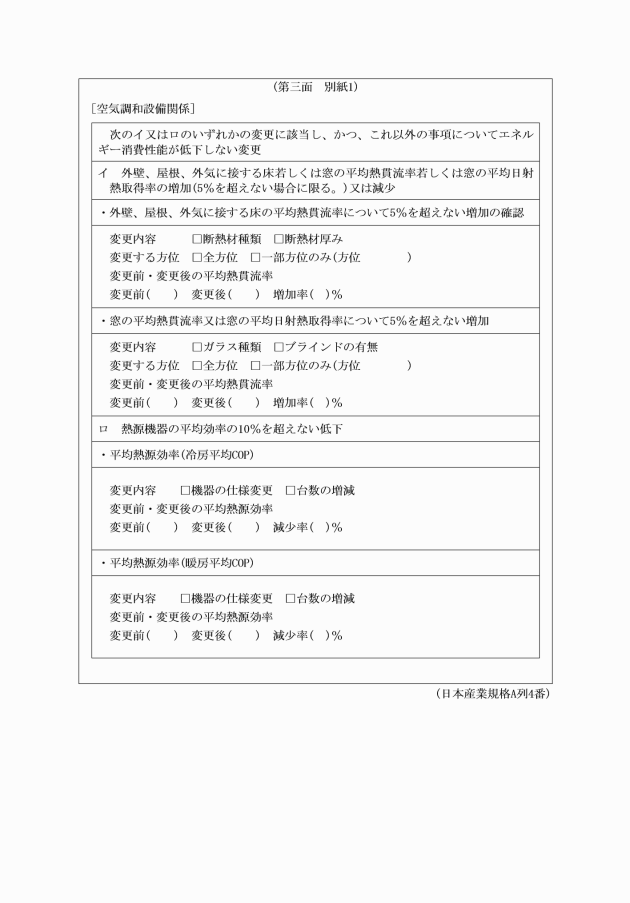

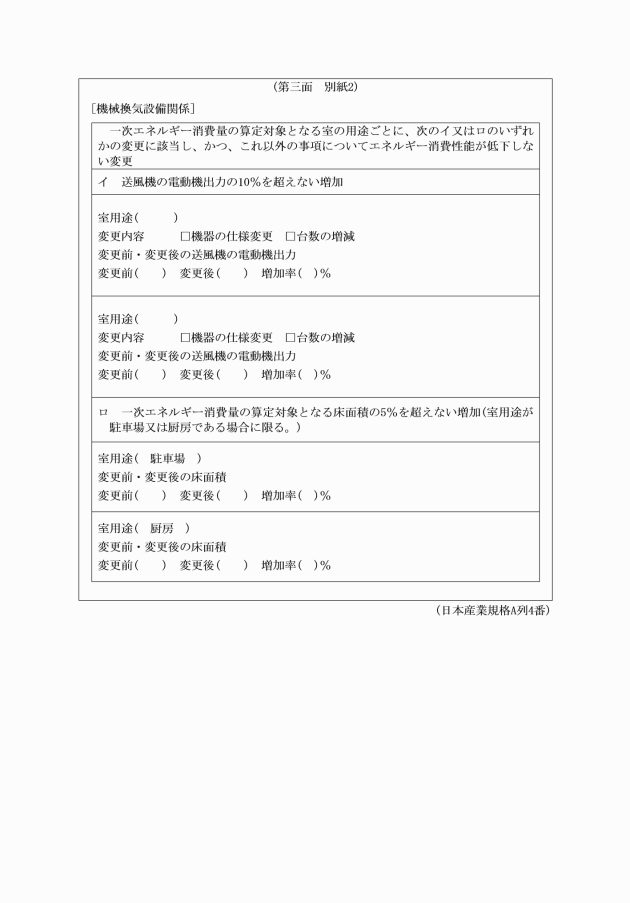

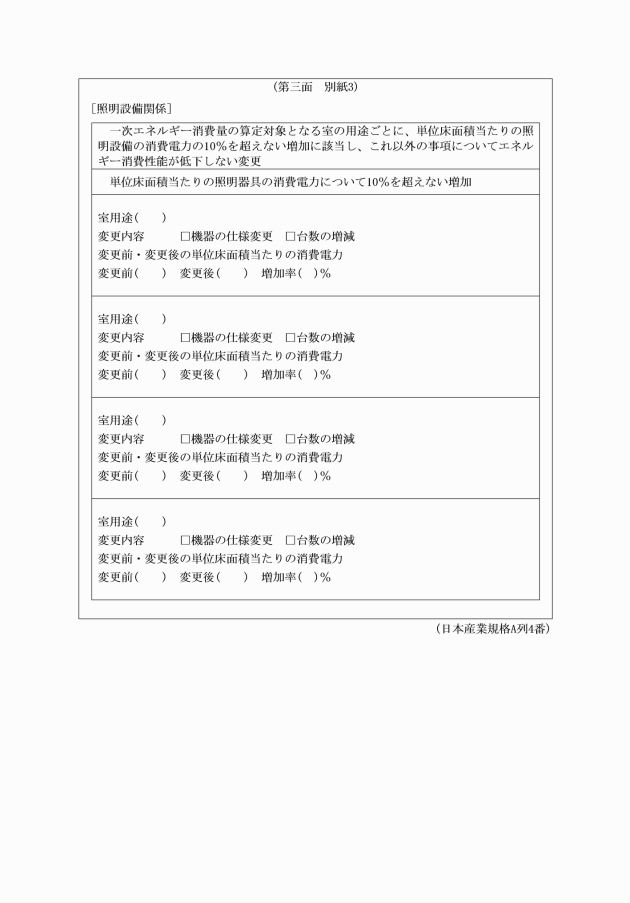

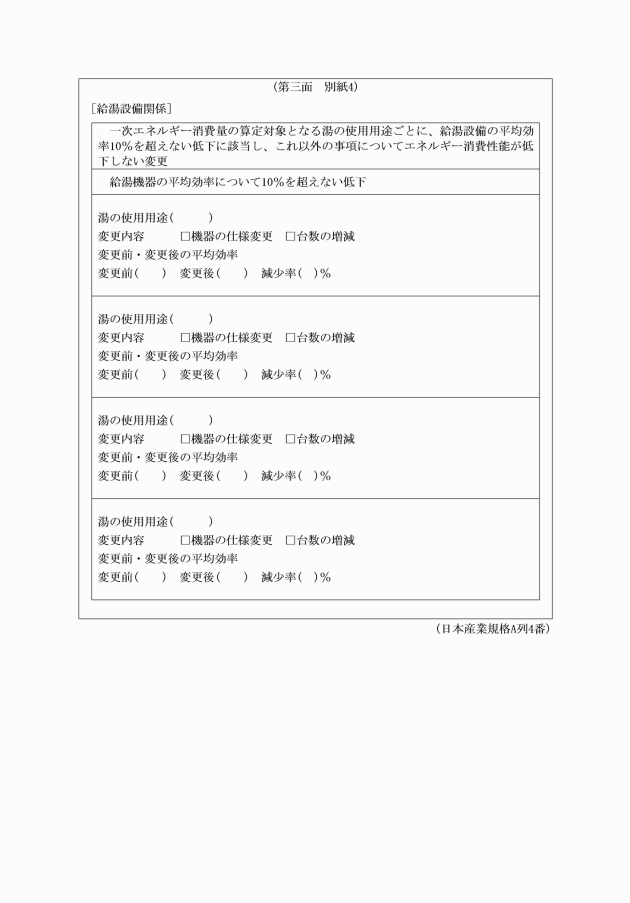

5 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下この項及び第十五条の四において「建築物省エネ法」という。)第十一条第一項ただし書又は第十二条第二項ただし書の規定の適用を受ける場合に添える図書は、それぞれ次に掲げるものとする。

一 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号。以下「建築物省エネ法施行規則」という。)第二条第一項第二号の規定が適用される場合 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号。以下「住宅品確法」という。)第六条第一項に規定する設計住宅性能評価書(当該住宅が建築物エネルギー消費性能基準(建築物省エネ法第二条第一項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。以下同じ。)に適合する住宅と同等以上のエネルギー消費性能(建築物省エネ法第二条第一項第二号に規定するエネルギー消費性能をいう。以下同じ。)を有するものである旨の設計住宅性能評価に限る。)又はその写し

二 建築物省エネ法施行規則第二条第一項第三号の規定が適用される場合 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第七条(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定通知書若しくはその写し又は住宅品確法第六条の二第五項に規定する長期使用構造等である旨の確認書若しくはその写し

6 前項各号に掲げる図書については、確認申請書を提出した建築主事又は建築副主事に提出しなければならない。

(昭三六規則一一六・旧第六条繰下・一部改正、昭五二規則一五五・昭五七規則九〇・平二五規則八二・平二七規則九五・平二七規則一四〇・令元規則九三・令六規則二九・令七規則九三・一部改正)

(維持保全に関する準則の作成等を要する建築物の指定)

第九条の二 法第八条第二項第二号の規定により指定する建築物は、事務所その他これに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートルを超えるもの(五階以上の建築物で延べ面積が二千平方メートルを超えるもののうち、三階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるものに限る。)とする。

(令元規則九三・追加)

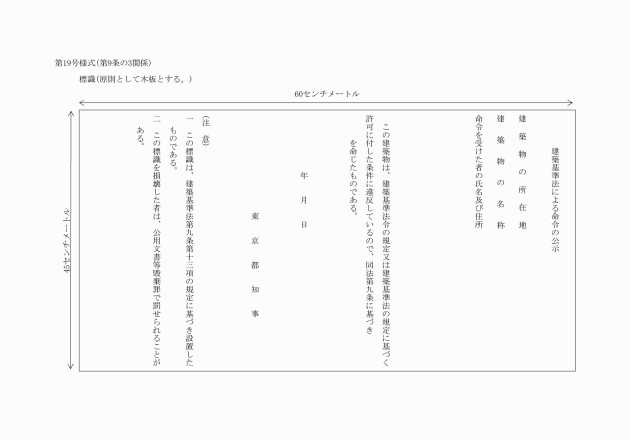

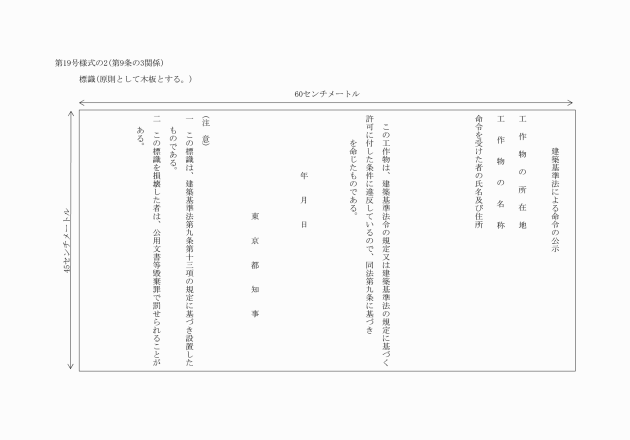

(標識の設置による公示)

第九条の三 法第九条第十三項の規定に基づく標識は、別記第十九号様式による。

2 法第八十八条第一項から第三項までの規定により準用する法第九条第十三項の規定に基づく標識は、別記第十九号様式の二による。

(昭四六規則五〇・全改、昭五一規則一三七・旧第九条の二繰下、平一一規則一四九・旧第九条の三繰上、平一四規則二九九・一部改正、令元規則九三・旧第九条の二繰下)

| (い) | (ろ) |

用途 | 報告の時期 | |

一 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | 毎年十一月一日から翌年の一月三十一日まで |

二 | 旅館又はホテル | 昭和五十八年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで。ただし、床面積の合計が二千平方メートルを超えるもので三階以上の階にあるものについては、毎年十一月一日から翌年の一月三十一日まで |

三 | 百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内のものを除く。) | 昭和五十九年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで。ただし、床面積の合計が三千平方メートルを超えるもので三階以上の階にあるものについては、毎年十一月一日から翌年の一月三十一日まで |

四 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(平成二十八年国土交通省告示第二百四十号(以下この表及び次項の表において「告示」という。)第一第二項第二号から第九号までに掲げるものに限る。) | 昭和五十八年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |

五 | 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(学校に附属するものを除く。) | 昭和五十八年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |

六 | 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店 | 昭和五十九年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |

七 | 高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(告示第一第二項第一号に掲げるものに限る。) | 昭和六十年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |

| (い) | (ろ) | (は) |

用途 | 規模又は階 | 報告の時期 | |

一 | 劇場、映画館又は演芸場 | 床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの、主階が一階にないもので床面積の合計が百平方メートルを超えるもの(階数が三以上のものに限る。)又は地階若しくは三階以上の階にあるもの | 毎年十一月一日から翌年の一月三十一日まで |

二 | 観覧場(屋外観覧席のものを除く。)、公会堂又は集会場 | 床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの(平家建ての集会場で客席及び集会室の床面積の合計が四百平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは三階以上の階にあるもの | 毎年十一月一日から翌年の一月三十一日まで |

三 | 旅館又はホテル | 床面積の合計が三百平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が五百平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは三階以上の階にあるもの | 昭和五十八年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで。ただし、床面積の合計が二千平方メートルを超えるもので三階以上の階にあるものについては、毎年十一月一日から翌年の一月三十一日まで |

四 | 百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗 | 床面積の合計が五百平方メートルを超えるもの又は地階若しくは三階以上の階にあるもの | 昭和五十九年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで。ただし、床面積の合計が三千平方メートルを超えるもので三階以上の階にあるものについては、毎年十一月一日から翌年の一月三十一日まで |

五 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は令第百十五条の三第一号に掲げる児童福祉施設等(告示第一第二項第二号から第九号までに掲げるものに限る。) | 床面積の合計が三百平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が五百平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは三階以上の階にあるもの | 昭和五十八年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |

五の二 | 令第百十五条の三第一号に掲げる児童福祉施設等(告示第一第二項に掲げるものを除く。) | 床面積の合計が三百平方メートルを超えるもの(平屋建てで床面積の合計が五百平方メートル未満のものを除く。)又は三階以上の階にあるもの | 昭和五十八年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |

六 | 学校又は体育館 | 床面積の合計が二千平方メートルを超えるもの又は三階以上の階にあるもの | 昭和五十八年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |

七 | 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 床面積の合計が二千平方メートルを超えるもの又は三階以上の階にあるもの | 昭和五十八年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |

八 | 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店 | 床面積の合計が五百平方メートルを超えるもの又は地階若しくは三階以上の階にあるもの | 昭和五十九年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |

九 | 下宿、共同住宅又は寄宿舎 | 床面積の合計が千平方メートルを超えるもので五階以上の階にあるもの | 昭和六十年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |

九の二 | 高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(告示第一第二項第一号に掲げるものに限る。) | 地階又は三階以上の階にあるもの | 昭和六十年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |

十 | 九に掲げる用途と一から八までに掲げる用途の一以上とを併せるもの(一から九までの項(い)欄に掲げる用途に供し、その用途に供する部分が用途に応じ(ろ)欄に掲げる規模又は階のものを除く。) | 床面積の合計が千平方メートルを超えるもので五階以上の階にあるもの | 平成七年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |

十一 | 事務所その他これに類するもの | 床面積の合計が千平方メートルを超えるもの(五階以上の建築物で延べ面積が二千平方メートルを超えるもののうち、三階以上の階にあるものに限る。) | 昭和六十二年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |

十二 | 一から八までに掲げる用途の二以上を併せるもの(一から八まで及び十の項(い)欄に掲げる用途に供し、その用途に供する部分が用途に応じ(ろ)欄に掲げる規模又は階のものを除く。) | 床面積の合計が五百平方メートルを超えるもの又は三階以上の階にあるもの | 昭和五十九年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |

十三 | 一から十二までに掲げる用途(ただし、十一の用途の場合は、階数が五以上で延べ面積が千平方メートルを超えるものに限る。)のいずれかを有する地下街 | 床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの | 毎年十一月一日から翌年の一月三十一日まで |

備考 一 この表の(ろ)欄及び(は)欄において、地階若しくは三階以上の階にあるもの、三階以上の階にあるもの、五階以上の階にあるもの又は地階又は三階以上の階にあるものとは、それぞれ地階若しくは三階以上、三階以上、五階以上又は地階又は三階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるものをいう。ただし、その用途に供する床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のものは、階数が三以上のものに限る。 二 この表の九の項及び十の項(い)欄に掲げる用途に供する建築物のうち、共同住宅の住戸の部分については、定期報告の対象から除く。 | |||

(昭五八規則三九・全改、昭六一規則九・昭六二規則二〇四・平五規則六四・平六規則七七・平一二規則三三八・平一五規則二二九・平二八規則一八四・令元規則九三・一部改正)

(建築物の定期報告)

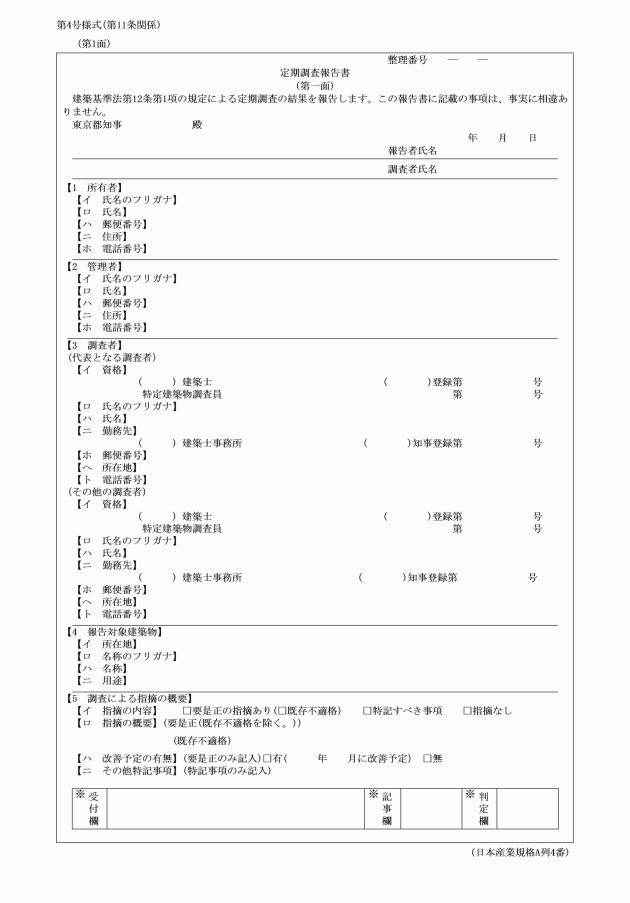

第十一条 法第十二条第一項の規定により行う建築物の敷地、構造及び建築設備に関する報告における調査の項目、方法及び結果の判定基準は、知事が別に定めるところによるものとする。

3 前項の報告書は、報告の日前三月以内に調査し作成したものでなければならない。

(昭三七規則一二二・全改、昭四五規則二四九・昭五八規則三九・昭六一規則九・平六規則七七・平一五規則二二九・平一七規則一九八・平二〇規則一〇二・平二八規則一八四・平三一規則二・一部改正)

(定期報告を要する特定建築設備等の指定)

第十二条 法第十二条第三項に規定する特定建築設備等(以下「特定建築設備等」という。)のうち、同項の規定に基づき指定するものは、次に掲げるものとする。

一 法第十二条第一項の規定により報告の対象となる建築物に設ける建築設備のうち次に掲げるもの

イ 法第二十八条第二項ただし書の換気設備又は同条第三項の規定により設ける換気設備(自然換気設備を除く。)

ロ 法第三十五条の排煙設備又は令第百二十九条の十三の三第十三項に規定する構造を有する非常用エレベーターの昇降路若しくは乗降ロビーに設ける排煙設備で、排煙機又は送風機を有するもの

ハ 法第三十五条の非常用の照明装置

ニ 法第三十六条の規定により設ける給水又は排水の配管設備で、給水タンク、貯水タンク又は排水槽を設けるもの

二 第十条第二項に規定する建築物に設ける防火設備のうち次に掲げるもの

イ 随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く。)

ロ 常時閉鎖又は作動した状態にあるもの(各階の主要なものに限る。)

(昭三五規則一四・追加、昭三六規則一一六・旧第六条の二繰下・一部改正、昭四五規則二四九・昭五〇規則一三二・昭五七規則九〇・昭五八規則三九・昭六一規則九・平六規則七七・平一二規則一六一・平一二規則三三八・平一五規則二二九・平一七規則一九八・平二二規則三四・平二八規則一八四・令七規則一三一・一部改正)

(特定建築設備等の定期報告の時期等)

第十三条 法第十二条第三項の規定により報告の対象となる特定建築設備等及び令第百三十八条の三に規定する昇降機等(以下「報告対象特定建築設備等」という。)に関する報告における検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は、知事が別に定めるところによるものとする。

2 法第十二条第三項の規定により報告の対象となる特定建築設備等(令第十六条第三項第二号及び前条第二号に定める防火設備を除く。)に係る規則第六条第一項の規定により定める報告の時期は、当該特定建築設備等に係る法第七条第五項又は第七条の二第五項の規定による検査済証(以下この条において「検査済証」という。)の交付を受けた日の翌日から起算して二年を経過する日までに一回とし、その後においては、前回の報告を行つた日の翌日から起算して一年を経過する日まで(前回の報告を行わなかつた場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して一年を経過する日まで)に一回とする。ただし、規則第六条第一項の規定に基づき、国土交通大臣が定める検査の項目については、検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して三年を経過する日までに一回とし、その後においては、前回の報告を行つた日の翌日から起算して三年を経過する日まで(前回の報告を行わなかつた場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して三年を経過する日まで)に一回とする。

| (い) | (ろ) |

用途 | 報告の時期 | |

一 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | 毎年四月一日から翌年の一月三十一日まで |

二 | 旅館又はホテル | 毎年四月一日から翌年の一月三十一日まで |

三 | 百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗 | 毎年四月一日から翌年の一月三十一日まで |

四 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、令第百十五条の三第一号に掲げる児童福祉施設等、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 毎年四月一日から翌年の一月三十一日まで |

五 | 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は事務所その他これに類するもの | 毎年四月一日から翌年の一月三十一日まで |

六 | 下宿、共同住宅又は寄宿舎 | 毎年四月一日から翌年の一月三十一日まで |

七 | 第十条第二項の表十の項に掲げる建築物 | 毎年四月一日から翌年の一月三十一日まで |

八 | 第十条第二項の表十二の項に掲げる建築物 | 毎年四月一日から翌年の一月三十一日まで |

九 | 第十条第二項の表十三の項に掲げる建築物 | 毎年四月一日から翌年の一月三十一日まで |

6 規則第六条第三項に規定する報告書は、報告の日前一月以内に検査し、作成したものでなければならない。

7 規則第六条第四項の規定により定める書類は、知事が別に定める建築物概要書とする。

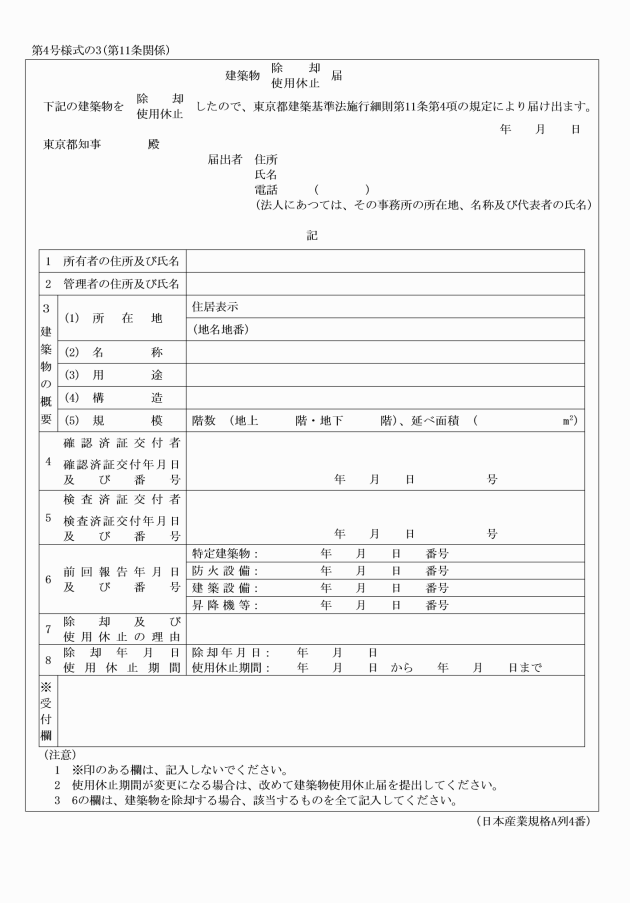

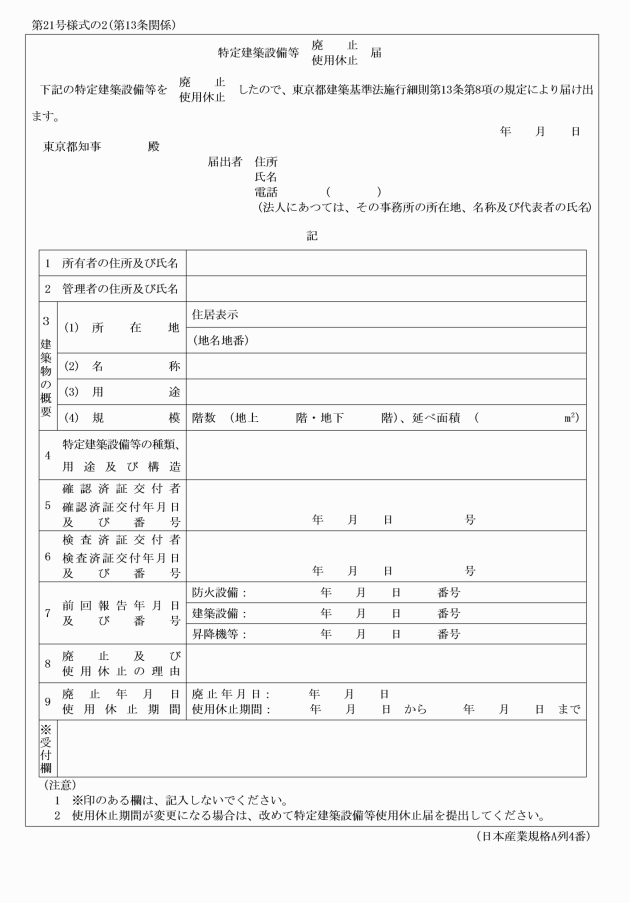

8 報告対象特定建築設備等を廃止し、又は使用を休止(当該報告対象特定建築設備等について、最後に法第十二条第三項の規定による報告を行つた日の翌日から起算して一年(令第百三十八条の三に規定する昇降機等にあつては、六月)を経過する日の翌日以降の日まで休止する場合に限る。)したときは、遅滞なく、別記第二十一号様式の二による特定建築設備等廃止・使用休止届を知事に届け出なければならない。ただし、建築物の全部を除却することに伴い、除却した建築物に設置された報告対象特定建築設備等を廃し、かつ、別記第四号様式の三による建築物除却届を知事に届け出た場合はこの限りではない。

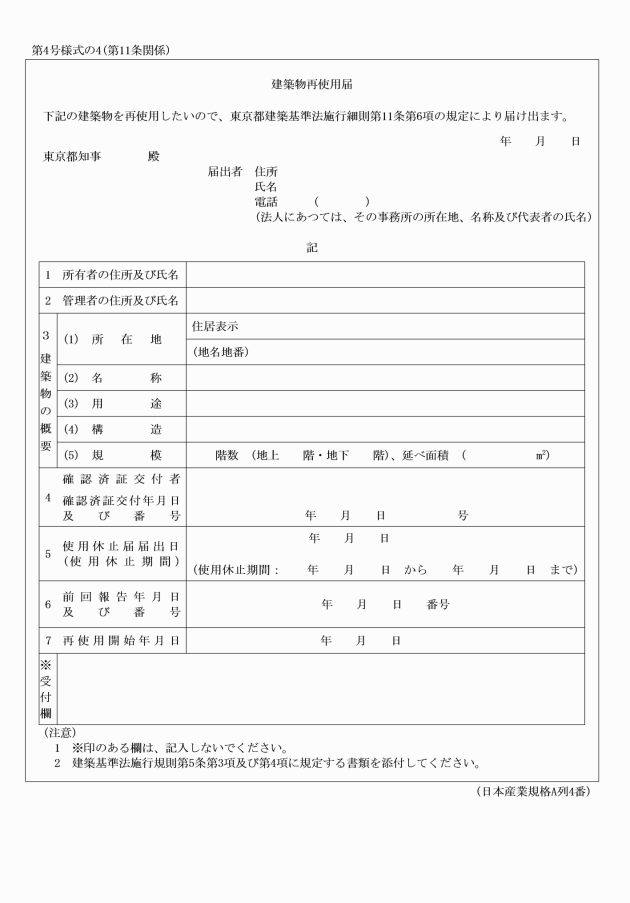

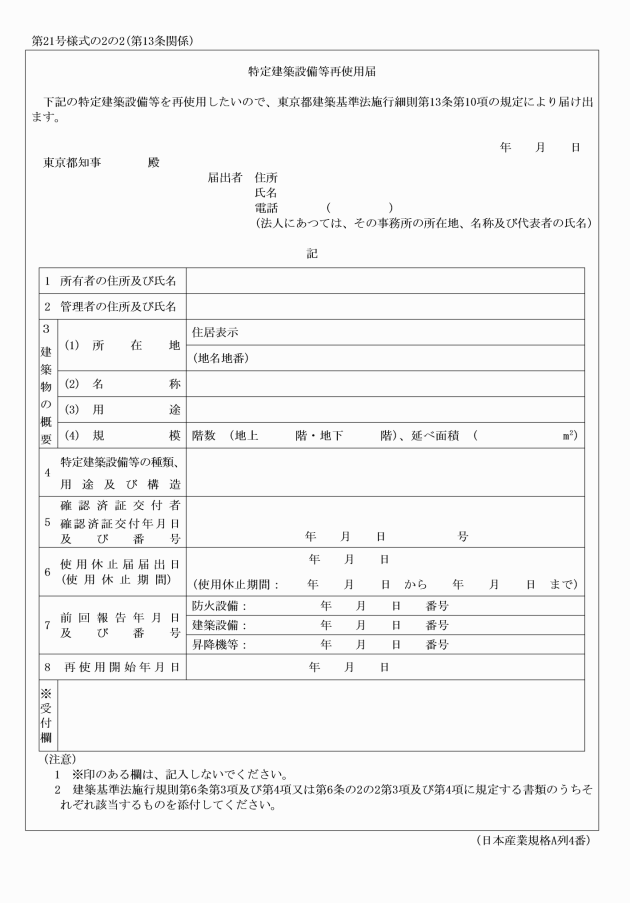

10 第八項の規定による休止の届出をした報告対象特定建築設備等を再使用しようとするときは、使用する日の三日前までに、別記第二十一号様式の二の二による特定建築設備等再使用届に規則第六条第三項及び第四項又は第六条の二の二第三項及び第四項に定めるそれぞれ該当する書類を添えて知事に届け出なければならない。

(昭四五規則二四九・全改、昭四七規則四七・昭五〇規則一三二・昭五〇規則一五八・昭五七規則九〇・昭五八規則三九・昭六一規則九・平六規則七七・平一一規則一四九・平一五規則二二九・平一七規則一九八・平一九規則一六三・平二〇規則一〇二・平二八規則一八四・平三一規則二・令七規則一三一・一部改正)

(所有者等の変更)

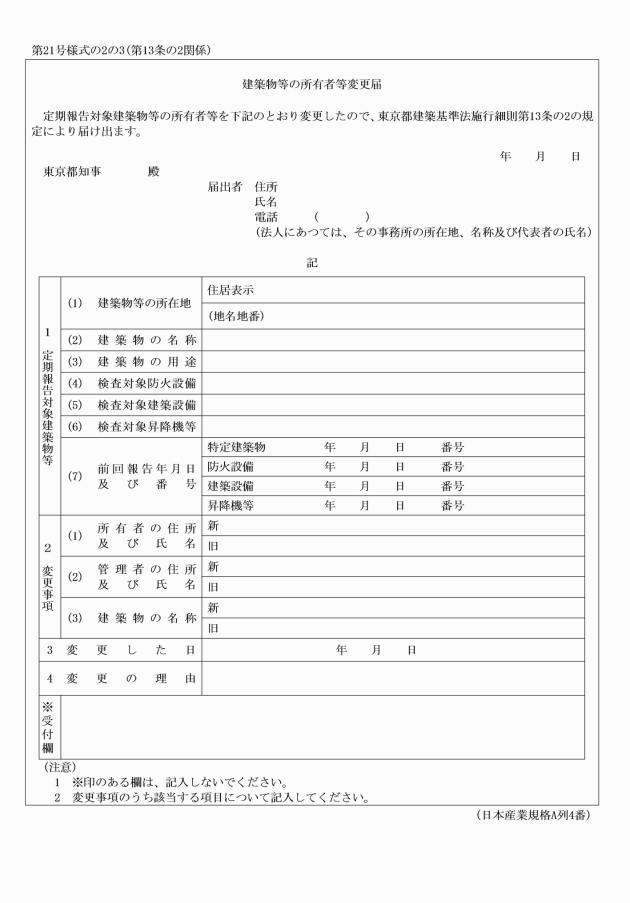

第十三条の二 規則第五条第三項、第六条第三項又は第六条の二の二第三項の規定により報告をした所有者(所有者と管理者とが異なる場合においては、管理者)は、所有者、管理者又は報告をした建築物の名称を変更したときは、遅滞なく、別記第二十一号様式の二の三による建築物等の所有者等変更届を知事に届け出なければならない。

(平一七規則一九八・追加、平二〇規則一〇二・平二八規則一八四・一部改正)

一 規則第五条第三項に規定する書類 三年間。ただし、第十条の規定による報告の時期が毎年となる建築物については、一年間

二 規則第六条第三項に規定する書類 一年間。ただし、第十二条第一号に規定する建築設備については三年間、令第百三十八条第二項第二号及び第三号に規定する遊戯施設については五年間

(平二〇規則一七・追加、平二二規則三四・平二八規則一八四・平三一規則二・一部改正)

(建築工事施工計画の報告)

第十四条 法第六条第一項第一号又は第二号に規定する建築物(木造以外のものに限る。)のうち、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が三以上のもので当該部分の床面積の合計が五百平方メートルを超えるものの工事監理者及び工事の施工者は、法第十二条第五項の規定に基づき、当該工事に着手する前に、別記第二十一号様式の三による建築工事施工計画報告書に、知事が別に定めるところにより記載した書類を添えて、知事に工事の施工計画を報告しなければならない。

(昭六一規則九・全改、昭六二規則二〇四・平一一規則一四九・平一二規則三三八・平一四規則四五・平一七規則一九八・令六規則一三七・一部改正)

(昭四四規則一四一・追加、昭五七規則九〇・一部改正)

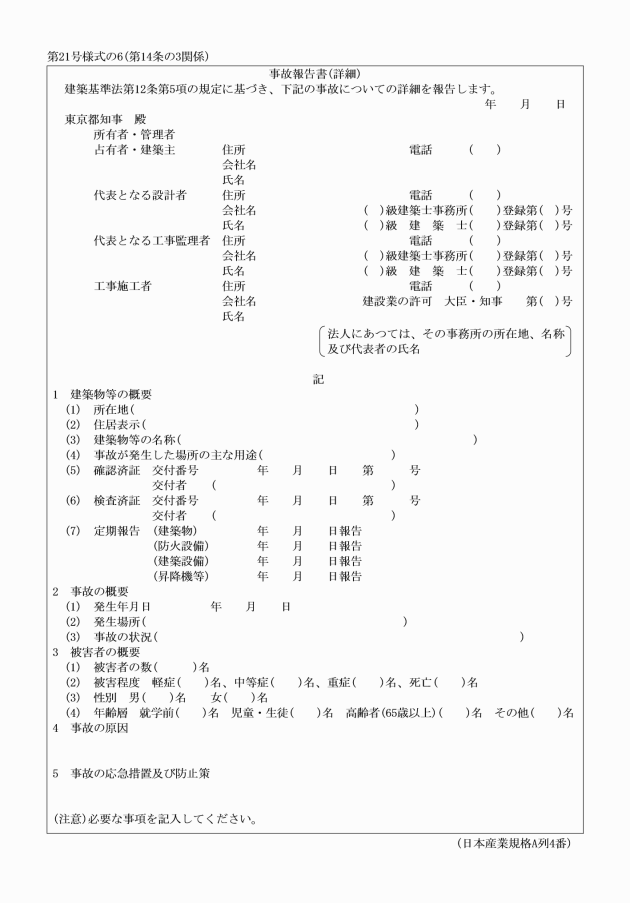

(事故に係る報告)

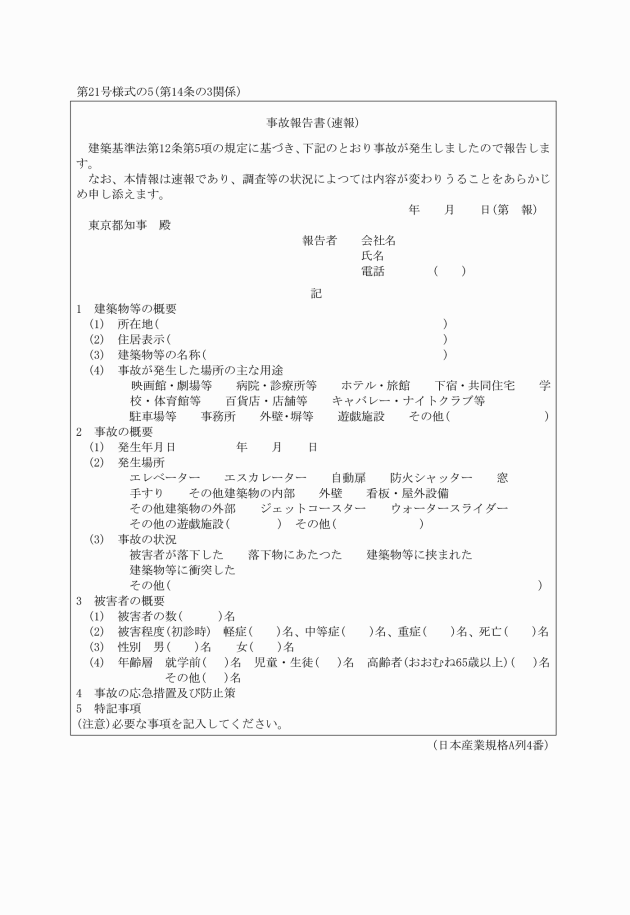

第十四条の三 木造の建築物で高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの又は木造以外の建築物で二以上の階数を有するものに係る建築、修繕、模様替又は除却のための工事に起因する敷地内における死者が生じた事故又は敷地外における人が危害を受けた事故が発生した場合は、当該工事の工事施工者は、法第十二条第五項の規定に基づき、直ちに、別記第二十一号様式の五による事故報告書(速報)により、事故の状況を知事に報告しなければならない。

2 前項の事故が発生したときは、当該事故が発生した工事に係る建築物の所有者、管理者、占有者又は建築主並びに設計者、工事監理者及び工事施工者は、法第十二条第五項の規定に基づき、速やかに別記第二十一号様式の六による事故報告書(詳細)により、事故の詳細を知事に報告しなければならない。

3 法第六条第一項第一号又は令第十六条に掲げる建築物の所有者、管理者又は占有者は、法第十二条第五項の規定に基づき、当該建築物又は建築設備に起因する死者又は重傷者(負傷の治療に要する期間が三十日以上の負傷者をいう。)が生じた事故が発生した場合は、直ちに別記第二十一号様式の五による事故報告書(速報)により、事故の状況を知事に報告し、速やかに別記第二十一号様式の六による事故報告書(詳細)により、事故の詳細を知事に報告しなければならない。

4 前三項の規定は、法第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に準用する。

(平一七規則一九八・追加、平二〇規則一七・旧第十四条の四繰上)

図書の種類 | 明示すべき事項 |

付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |

配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |

各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |

二面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |

二面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |

(昭三五規則一四・一部改正、昭三六規則一一六・旧第七条繰下・一部改正、昭三七規則一二二・昭四五規則二四九・昭五〇規則一五八・昭五二規則一五五・平元規則六・平一一規則一四九・平一二規則三三八・一部改正)

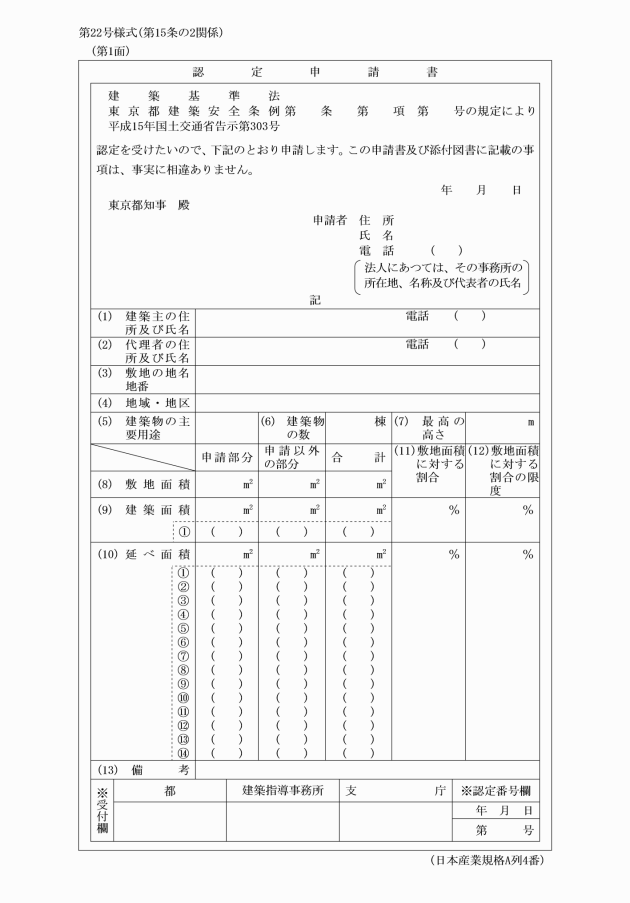

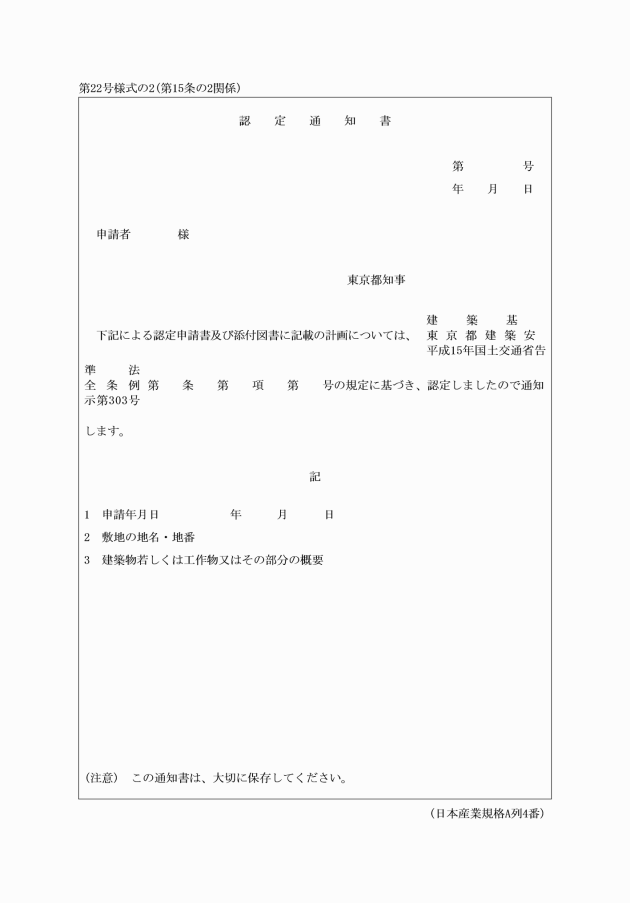

2 知事は、前項の規定による申請について認定をしたときは、別記第二十二号様式の二による通知書に、前項の申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。

(昭四五規則二四九・追加、昭五二規則一五五・昭六二規則二〇四・平元規則六・平二規則一三・平三規則五九・平五規則六四・平六規則七七・平七規則一六七・平一一規則一四九・平一二規則三三八・平三〇規則九四・一部改正)

(認定申請書又は許可申請書に添付する図書)

第十五条の三 規則第十条の四の二第一項の規定に基づき定める図書は、第十五条第一項の表に掲げる図書その他必要な図書とする。

2 規則第十条の十六第一項第四号及び第十条の二十一第一項第三号の規定に基づき定める図書は、次のとおりとする。

一 当該申請に係る土地の所有権又は借地権を有する者の印鑑登録証明書

二 当該申請に係る土地及び建物の登記事項証明書(以下「登記事項証明書」という。)

三 公図の写し

3 規則第十条の十六第二項第三号の規定に基づき定める図書は、法第八十六条第十項の公告対象区域内における法第八十六条の二第一項の一敷地内認定建築物又は同条第三項の一敷地内許可建築物とそれ以外の建築物の位置及び構造に関する計画を規則第十条の十八に定める計画書に記載したものとする。

4 規則第十条の十六第三項第三号の規定に基づき定める図書は、法第八十六条第十項の公告対象区域内における法第八十六条の二第一項の一敷地内認定建築物及びそれ以外の建築物の位置及び構造に関する計画を規則第十条の十八に定める計画書のうち別記第六十四号の二様式による計画書に記載したものとする。

5 規則第十条の二十三第六項の規定に基づき定める図書及び書類は、法第八十六条の八の認定に係る建築物の計画における工事ごとの計画(法第六条の三第一項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合することについて、他の工事の計画の図書又は書類をもつて確認できる場合を除く。)に構造計算適合性判定を受けて交付された法第六条の三第七項の適合判定通知書又はその写し並びに規則第三条の七第一項第一号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類とし、法第八十六条の八の認定に係る建築物の計画が、法第六条の三第一項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものである場合に提出するものとする。

(平一一規則一四九・追加、平一二規則一六一・平一三規則二二六・平一五規則二二九・平一七規則一〇・平一七規則一九八・平二七規則九五・一部改正)

(完了検査申請書及び中間検査申請書に添付する書類)

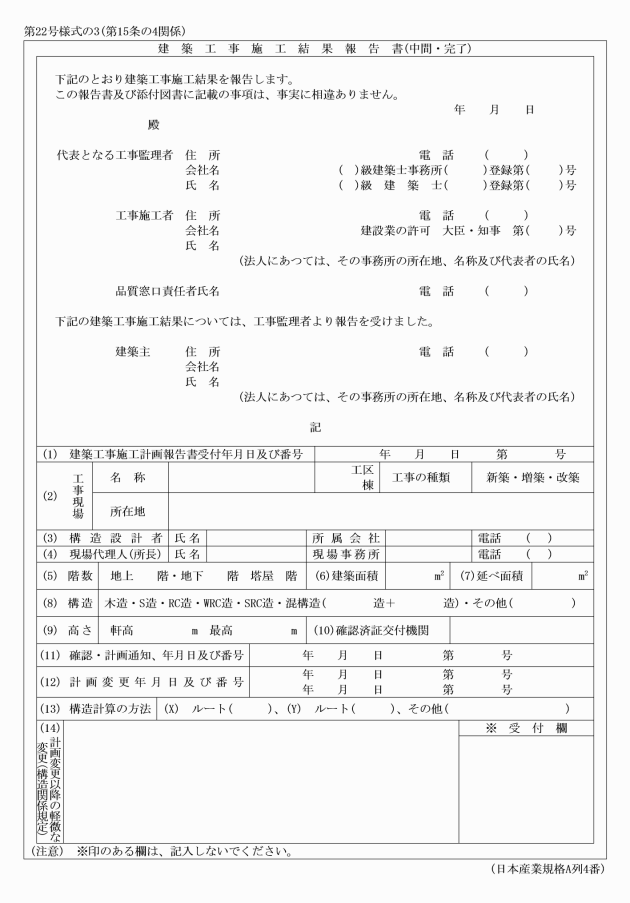

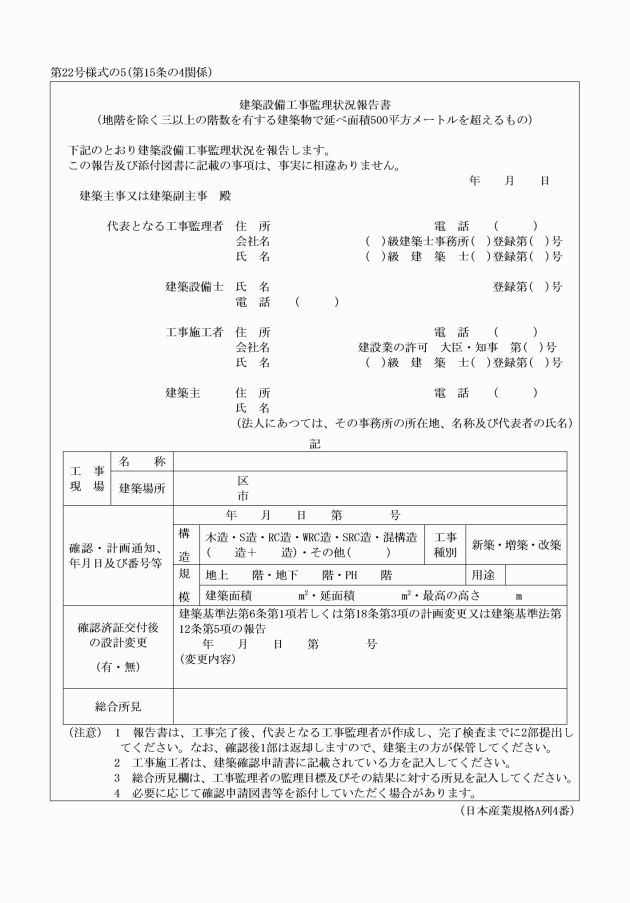

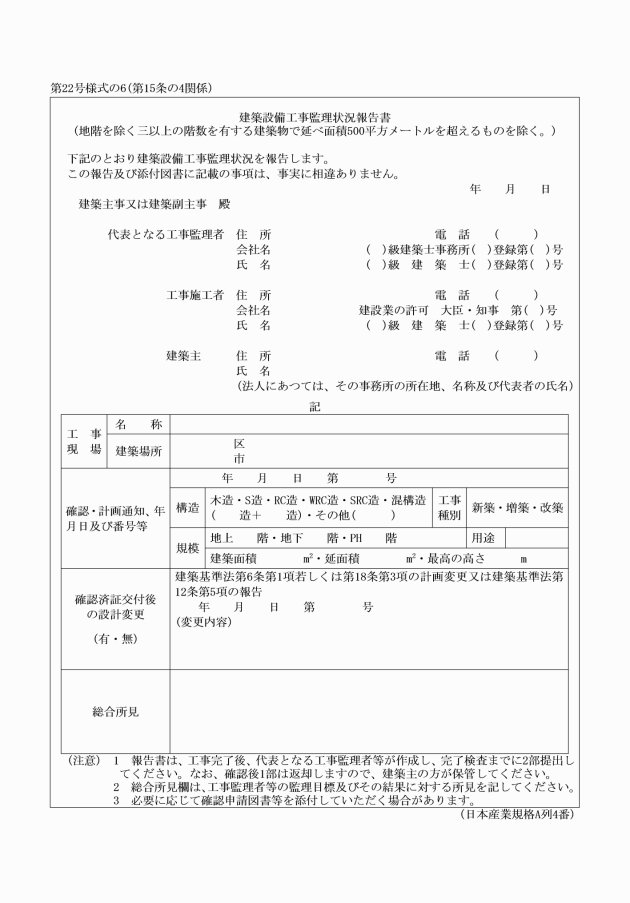

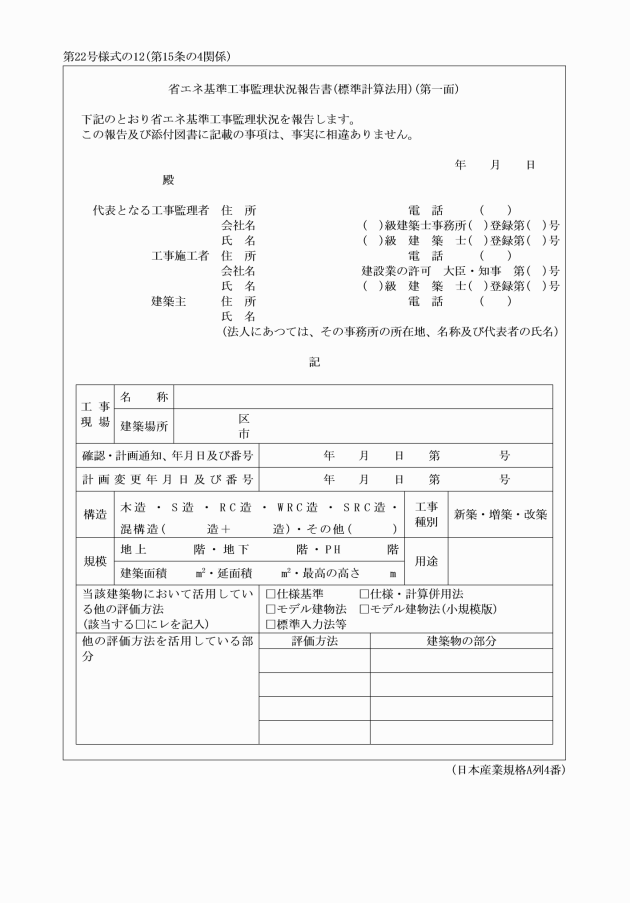

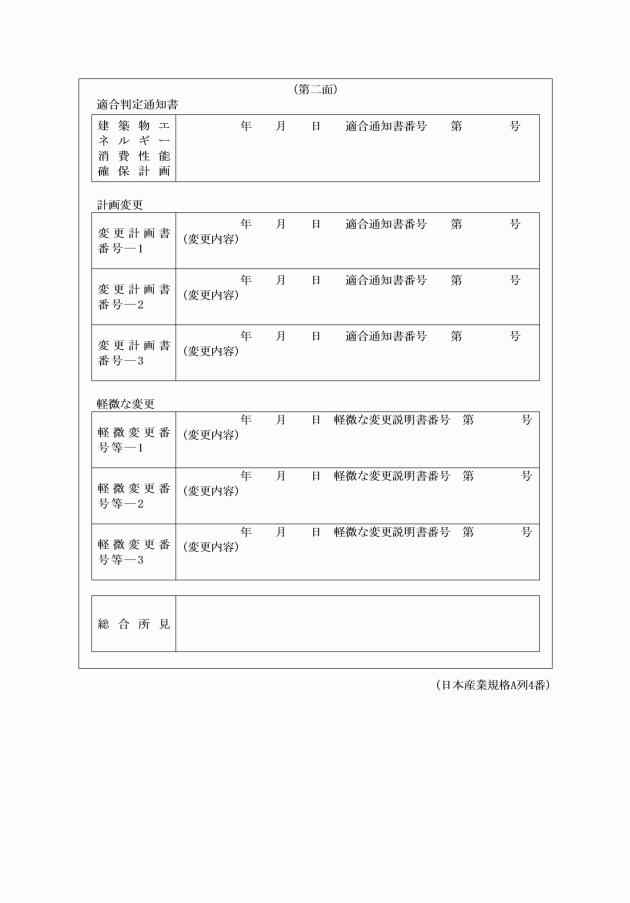

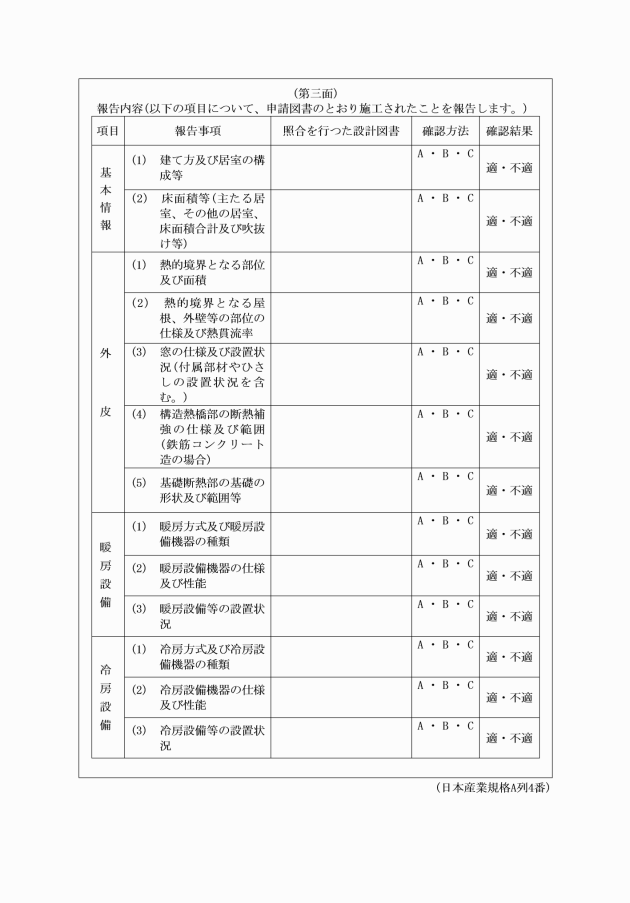

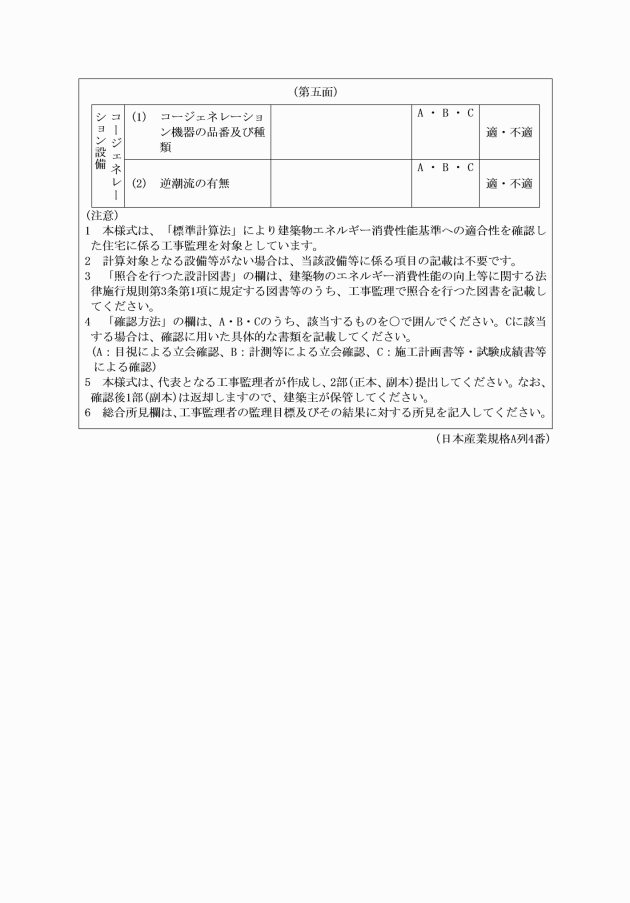

第十五条の四 規則第四条第一項第六号(規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)及び規則第四条の八第一項第四号(規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)の規定に基づき定める書類は、別記第二十二号様式の三による建築工事施工結果報告書(一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が三以上の建築物に限る。)及び次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

一 法第七条第一項若しくは第十八条第二十項の規定による完了検査又は法第七条の三第一項若しくは第十八条第二十八項の規定による中間検査の場合 試験、検査その他の施工の状況を知事が別に定めるところにより記載した書類

二 法第七条の二第一項若しくは第十八条第二十三項の規定による完了検査又は法第七条の四第一項若しくは第十八条第三十二項の規定による中間検査の場合 第十四条に規定する建築工事施工計画報告書及び添付書類の写し(地階を除く三以上の階数を有する建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるものに係る完了検査又は中間検査の場合に限る。) 試験、検査その他の施工の状況を知事が別に定めるところにより記載した書類

一 法第六条第一項及び第十八条第二項(法第八十七条の四において準用する場合を含む。)に規定する建築物に設ける建築設備(次号に掲げる昇降機を除く。)

イ 地階を除く三以上の階数を有する建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの 別記第二十二号様式の五による建築設備工事監理状況報告書(地階を除く三以上の階数を有する建築物で延べ面積五百平方メートルを超えるもの)並びに知事が別に定める建築設備概要書及び建築設備工事監理状況調書

ロ イ以外の建築物 別記第二十二号様式の六による建築設備工事監理状況報告書(地階を除く三以上の階数を有する建築物で延べ面積五百平方メートルを超えるものを除く。)並びに知事が別に定める建築設備概要書及び建築設備工事監理状況調書

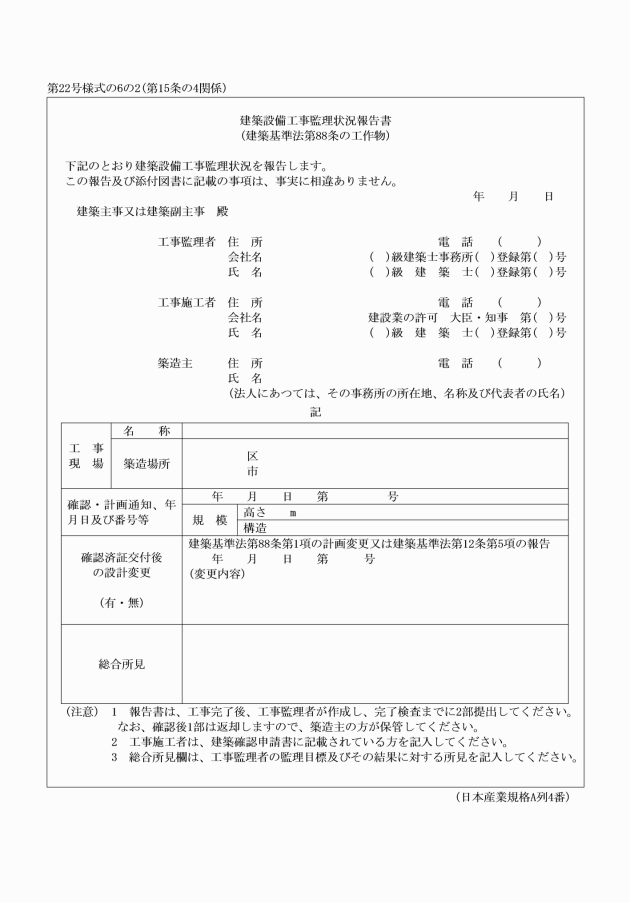

ハ 法第八十八条に掲げる工作物 別記第二十二号様式の六の二による建築設備工事監理状況報告書(建築基準法第八十八条の工作物)並びに知事が別に定める建築設備概要書及び建築設備工事監理状況調書

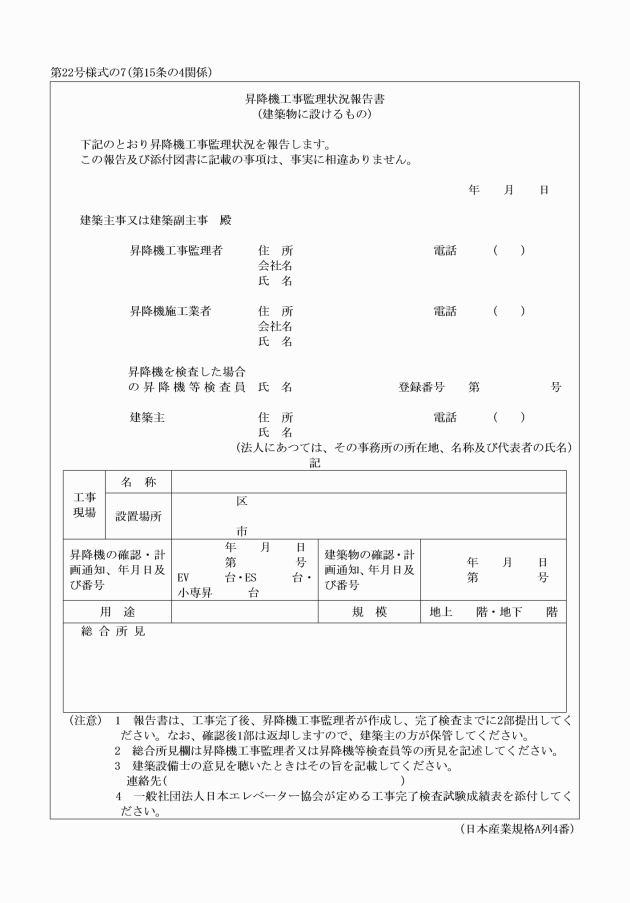

二 令第百二十九条の三第一項に掲げる昇降機 別記第二十二号様式の七による昇降機工事監理状況報告書(建築物に設けるもの)及び知事が別に定める昇降機工事監理状況調書

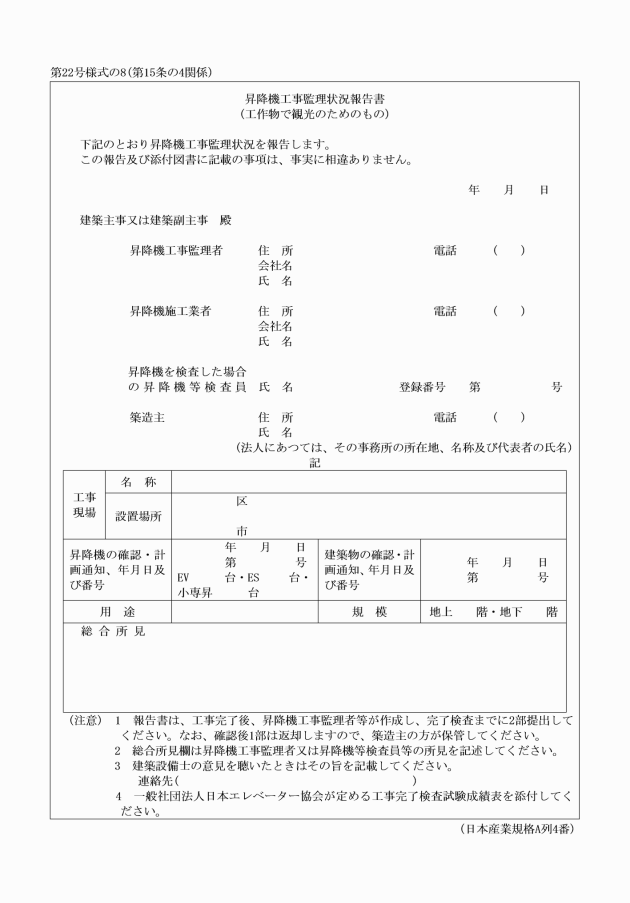

三 令第百三十八条第二項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーター 別記第二十二号様式の八による昇降機工事監理状況報告書(工作物で観光のためのもの)及び知事が別に定める昇降機工事監理状況調書

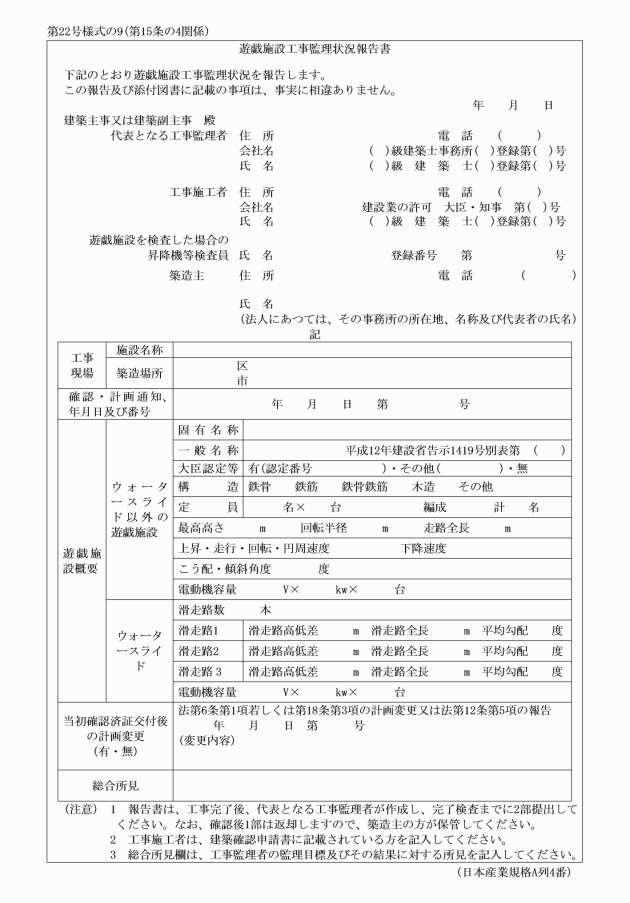

四 令第百三十八条第二項第二号又は第三号に掲げる遊戯施設 別記第二十二号様式の九による遊戯施設工事監理状況報告書及び知事が別に定める遊戯施設工事監理状況調書

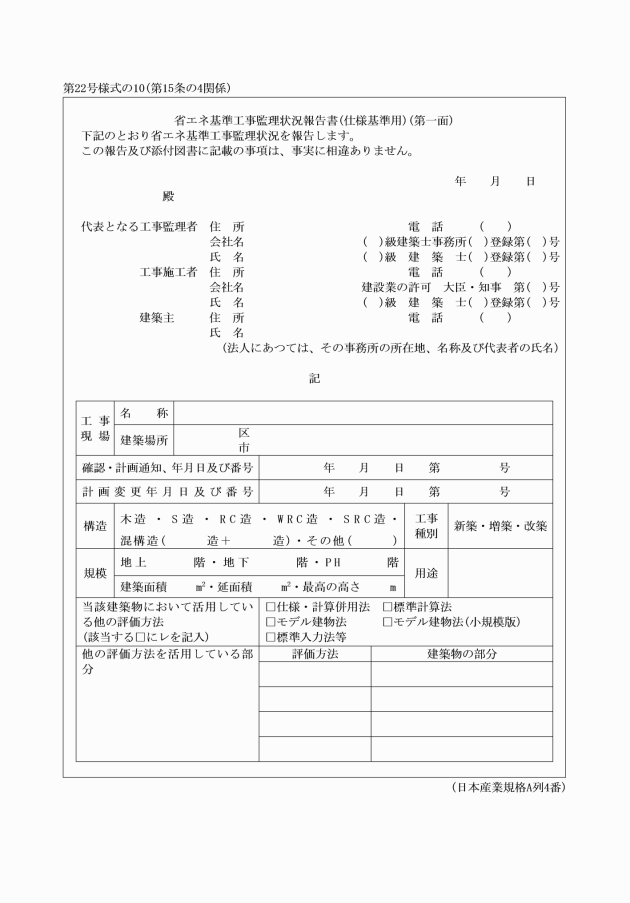

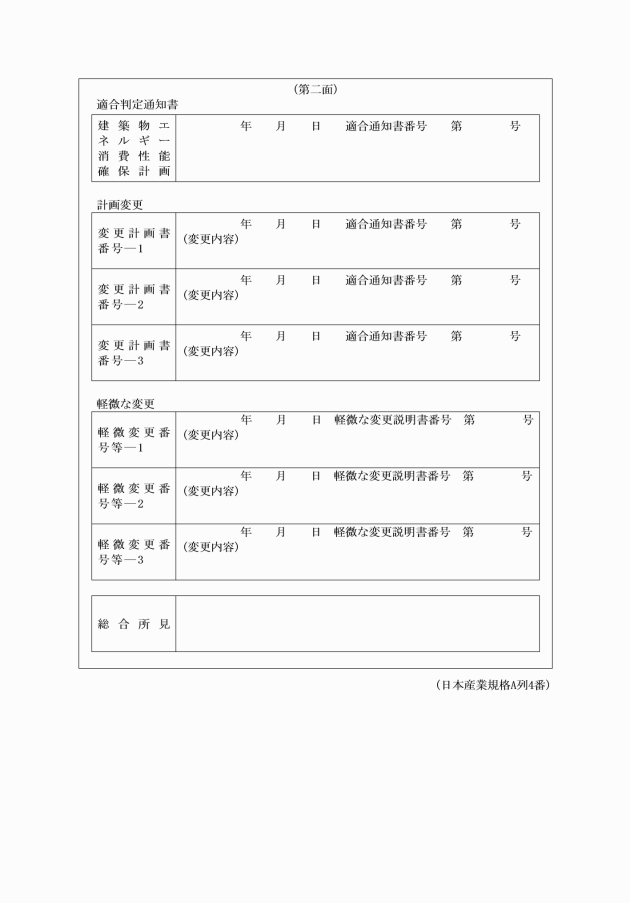

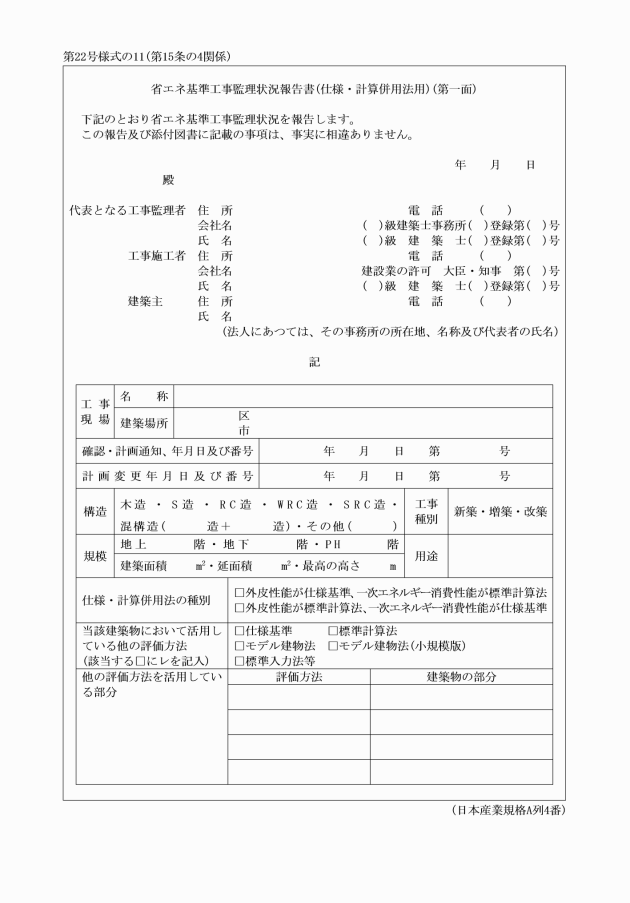

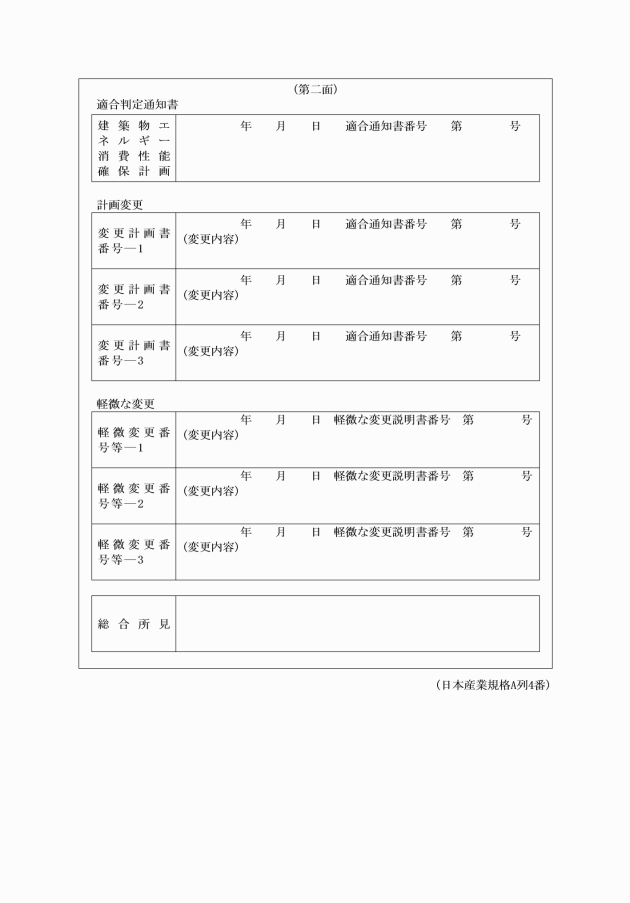

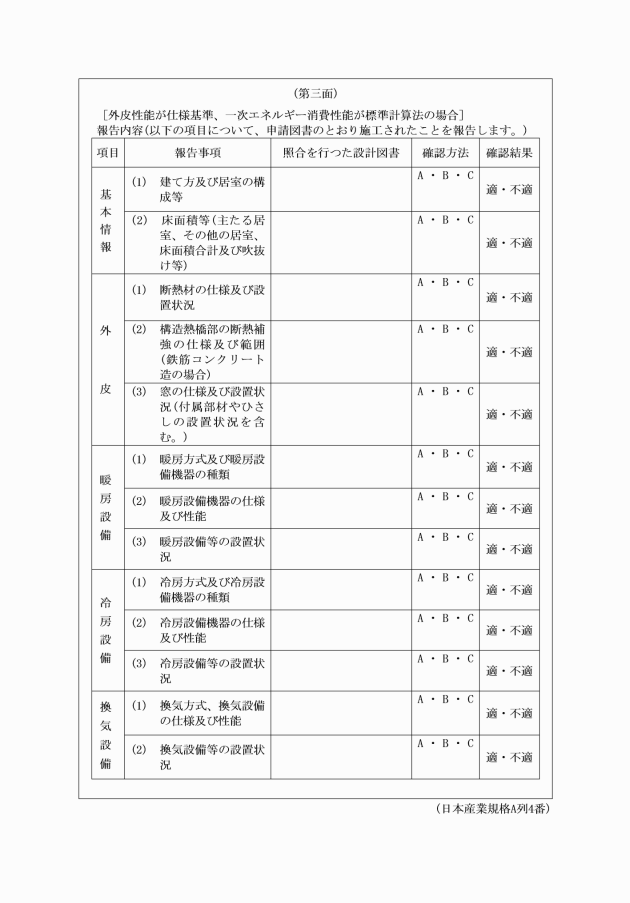

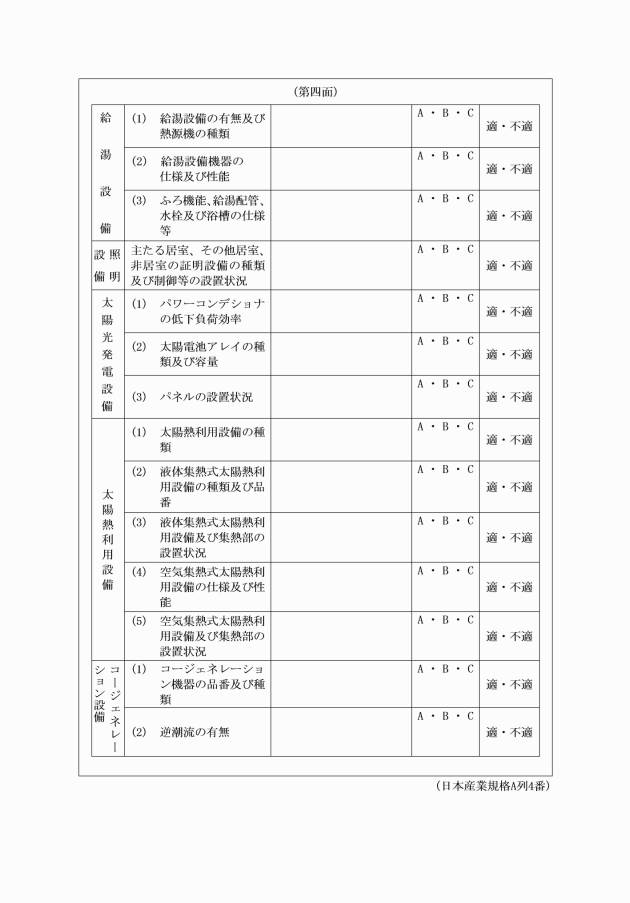

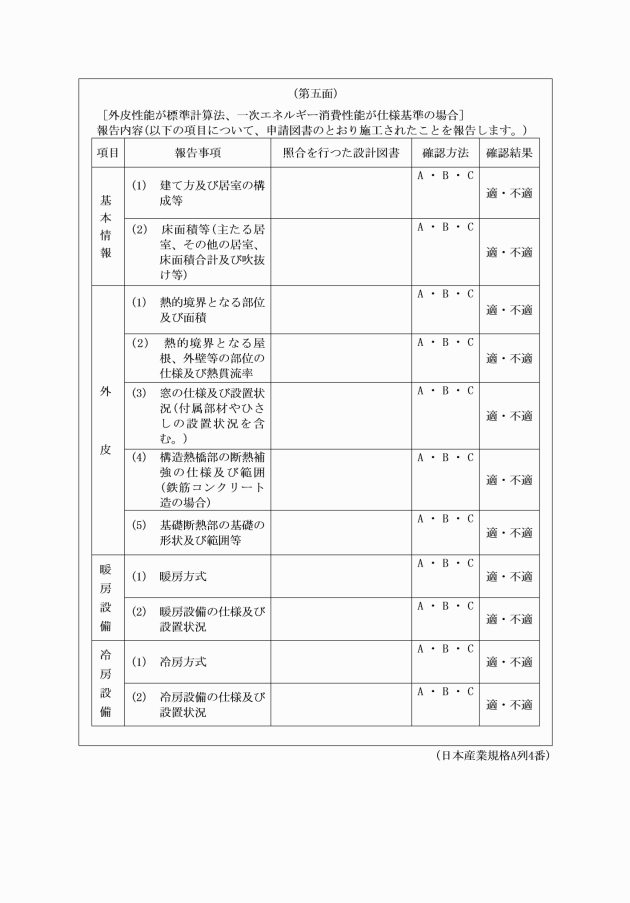

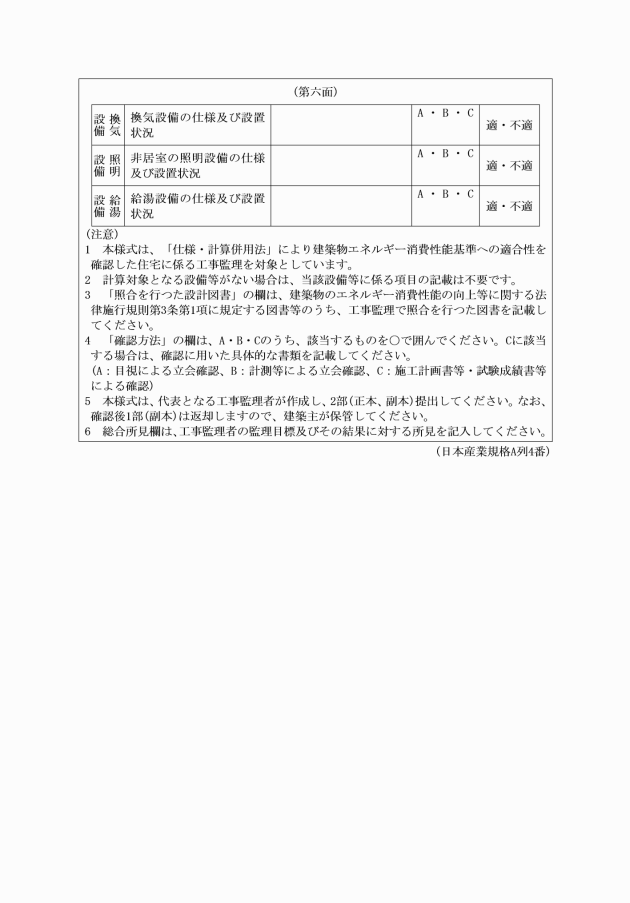

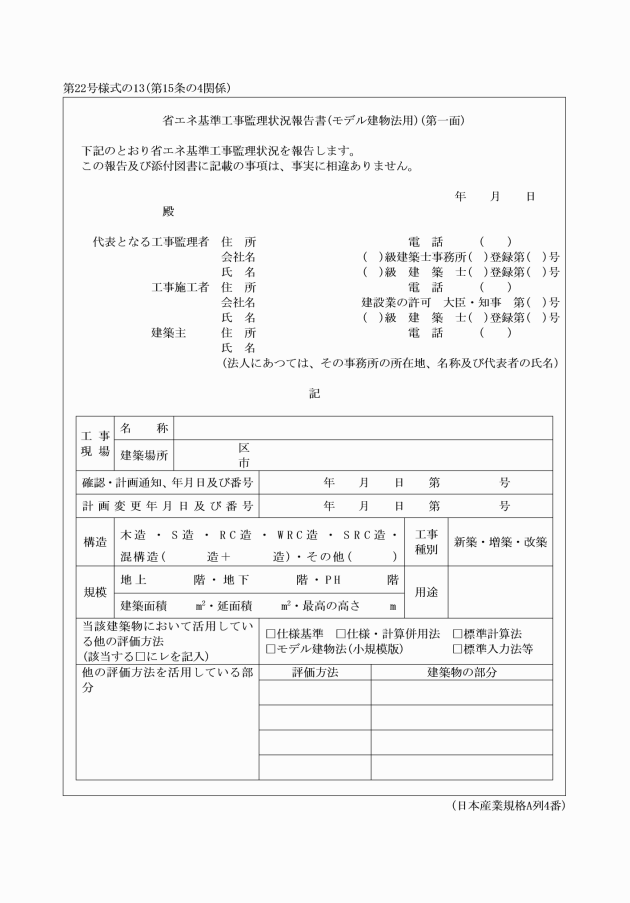

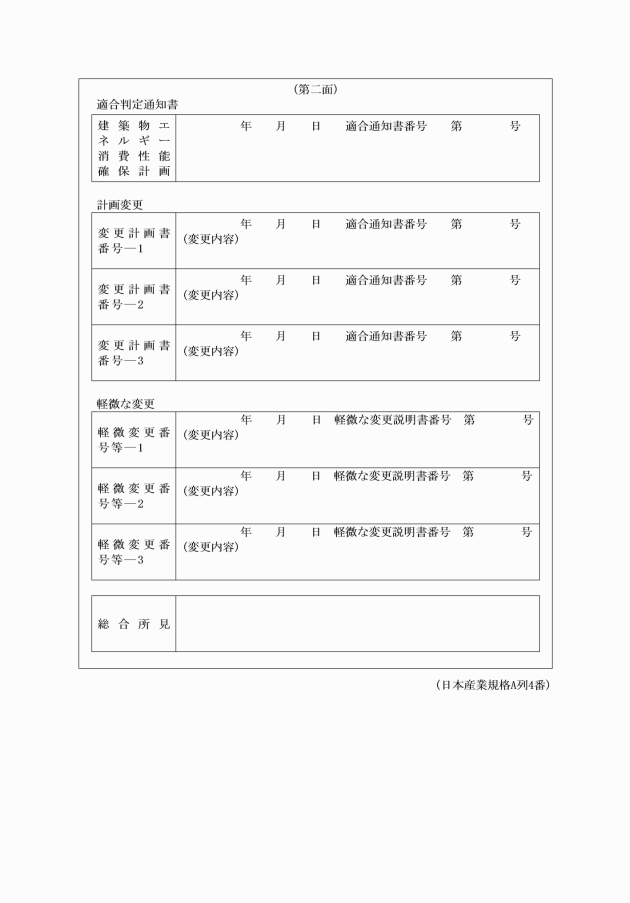

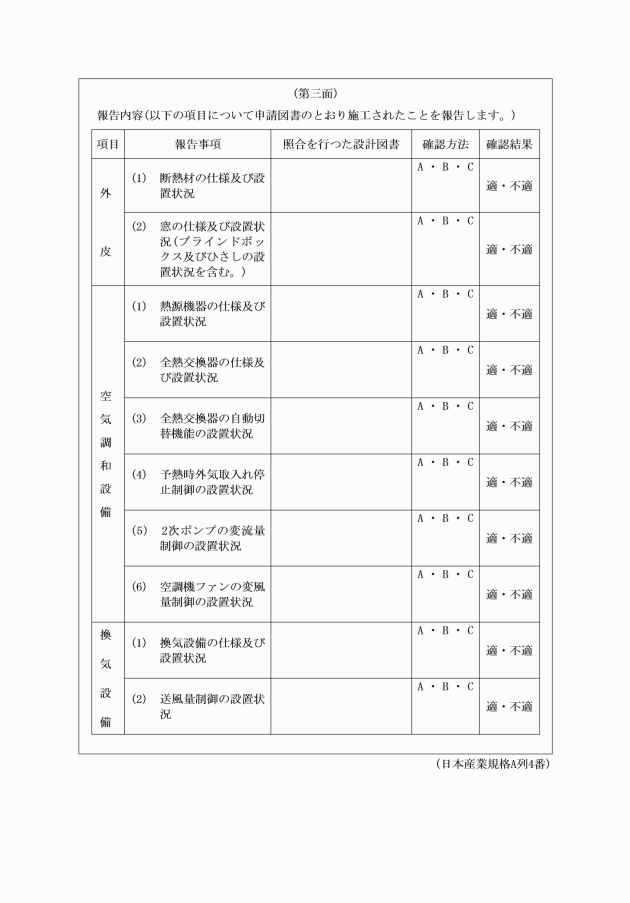

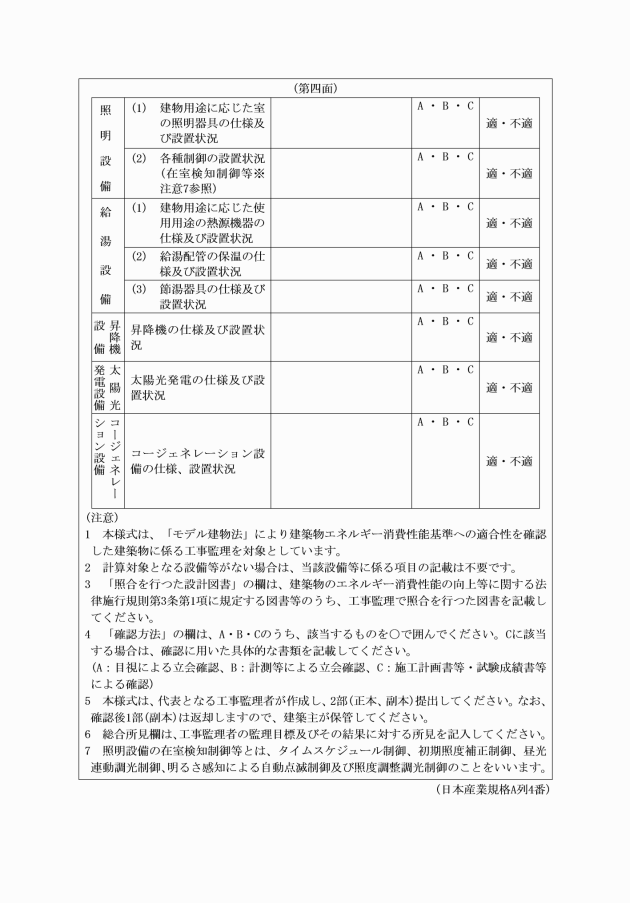

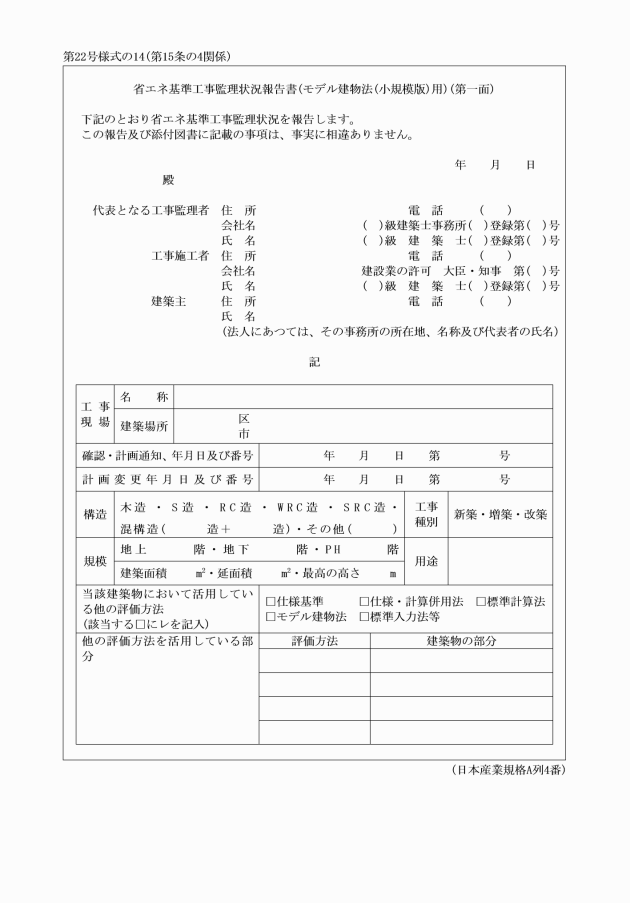

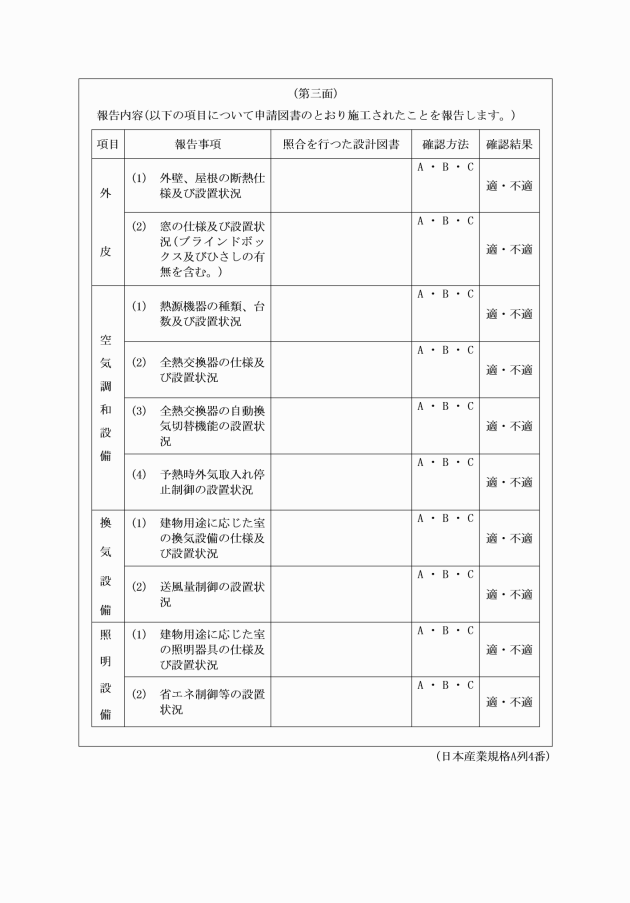

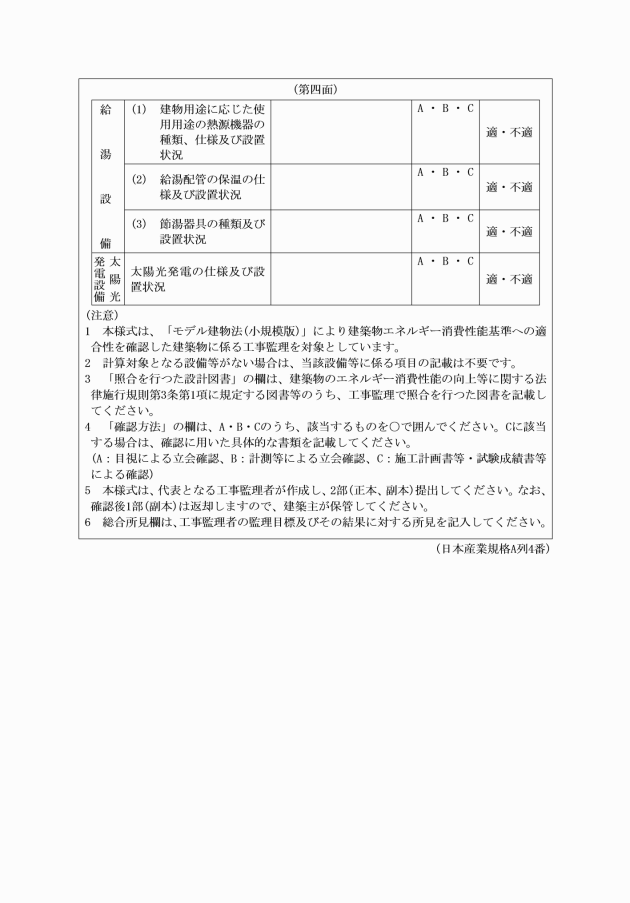

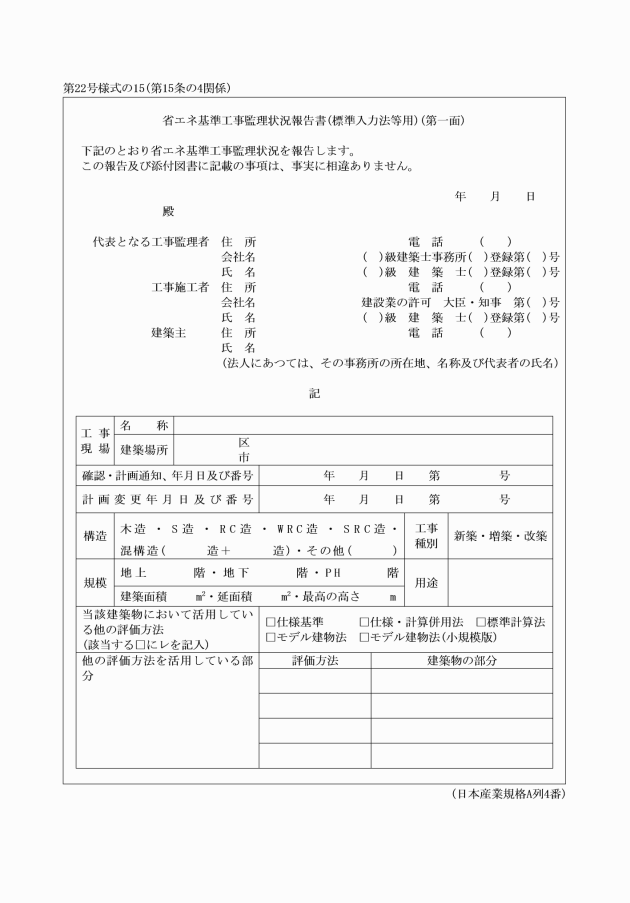

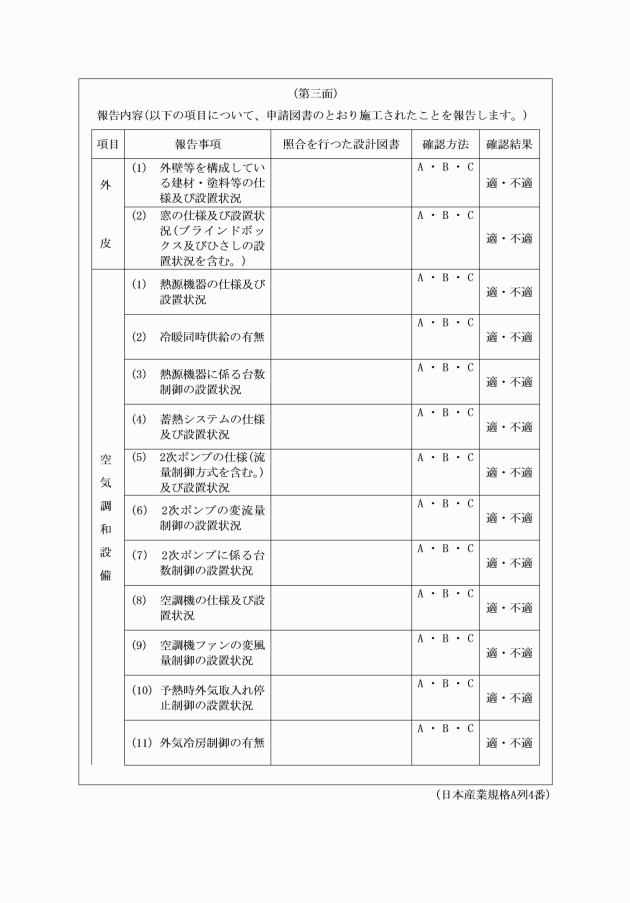

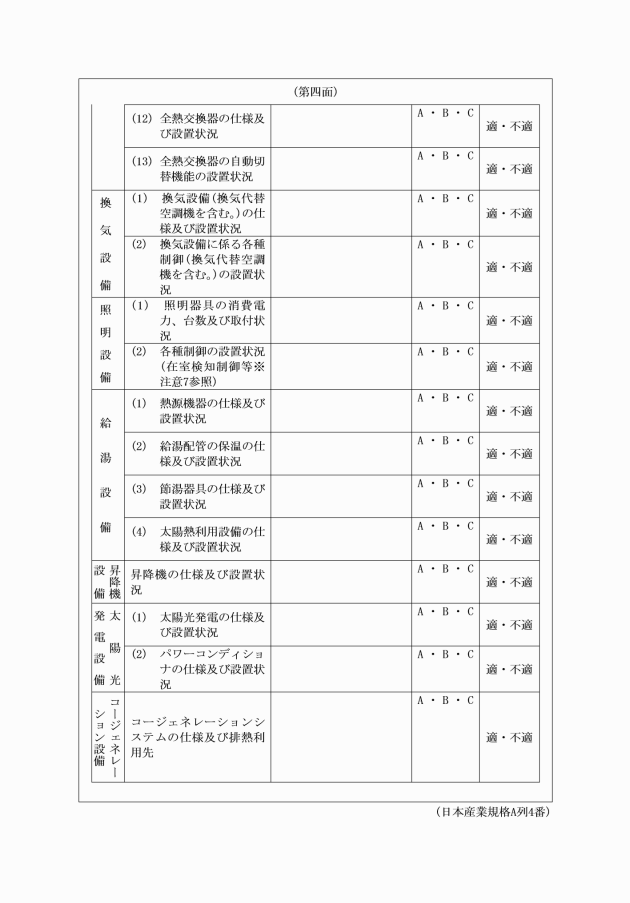

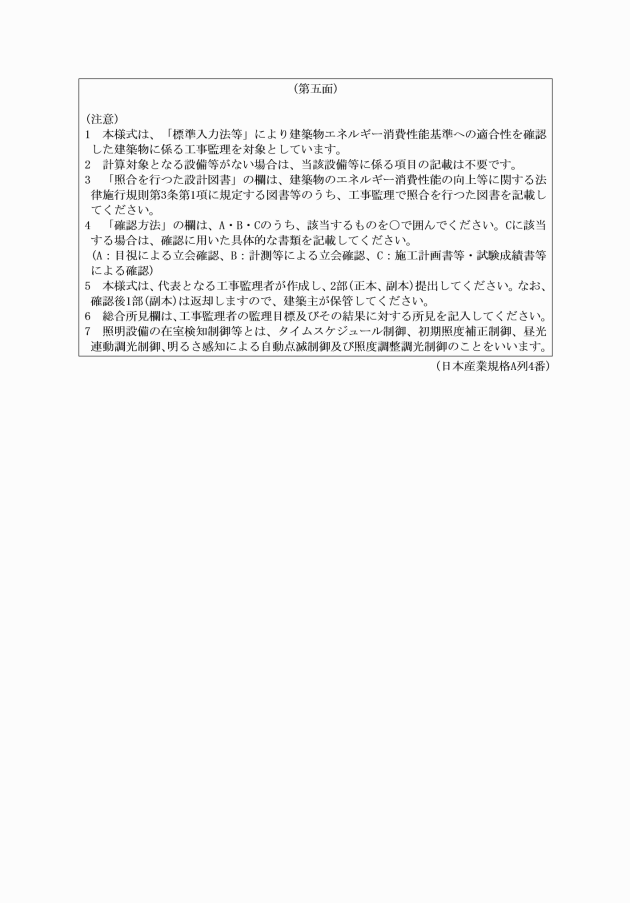

五 建築物省エネ法第十条第一項に規定する建築物 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書類

イ 仕様基準(手数料条例別表三の部一の項に規定する仕様基準をいう。)による確認済証の交付又は建築物省エネ法第十一条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下この号において「適合性判定」という。)を受けた場合 別記第二十二号様式の十による省エネ基準工事監理状況報告書その他知事が必要と認める書類

ロ 仕様・計算併用法(手数料条例別表三の部二の項に規定する仕様・計算併用法をいう。)により適合性判定を受けた場合 別記第二十二号様式の十一による省エネ基準工事監理状況報告書その他知事が必要と認める書類

ハ 標準計算法(手数料条例別表三の部二の項に規定する標準計算法をいう。)により適合性判定を受けた場合 別記第二十二号様式の十二による省エネ基準工事監理状況報告書その他知事が必要と認める書類

ニ モデル建物法(手数料条例別表三の部二の項に規定するモデル建物法をいう。)により適合性判定を受けた場合 別記第二十二号様式の十三又は第二十二号様式の十四による省エネ基準工事監理状況報告書その他知事が必要と認める書類

ホ 標準入力法等(手数料条例別表三の部二の項に規定する標準入力法等をいう。)により適合性判定を受けた場合 別記第二十二号様式の十五による省エネ基準工事監理状況報告書その他知事が必要と認める書類

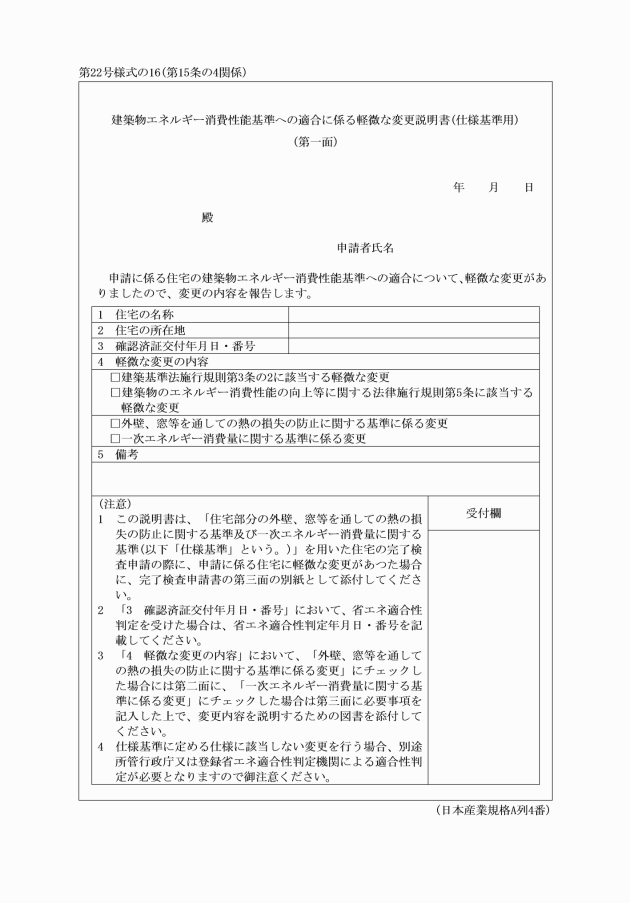

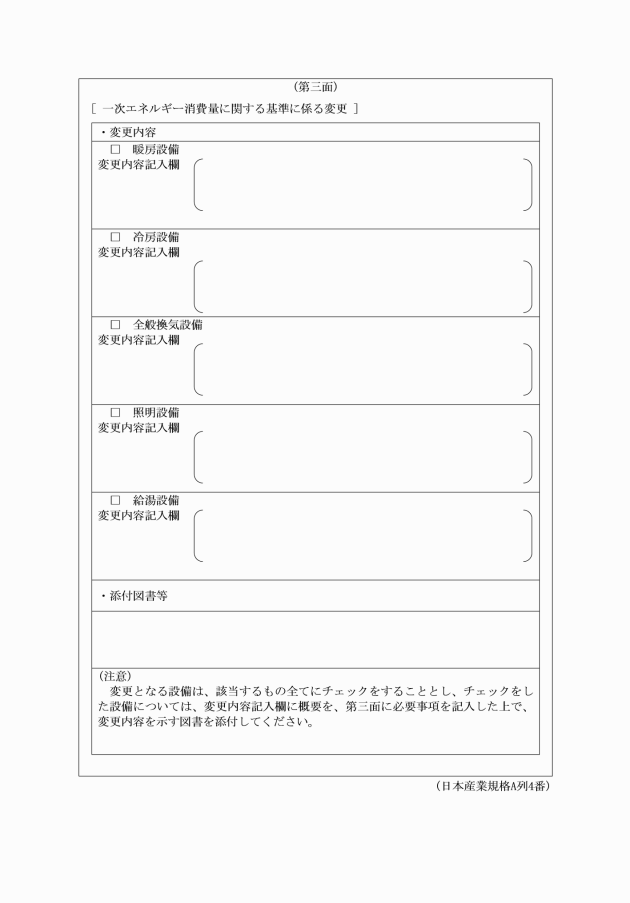

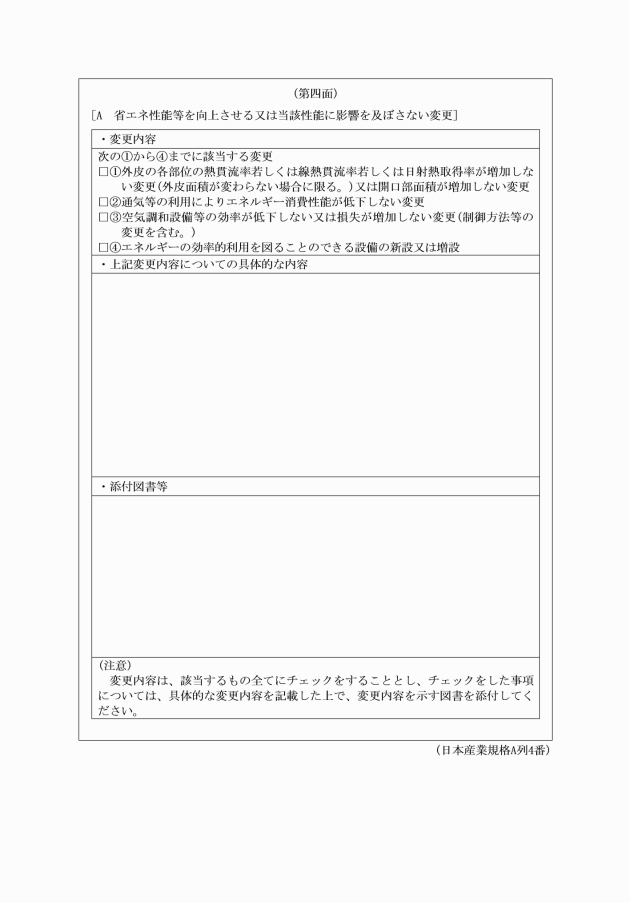

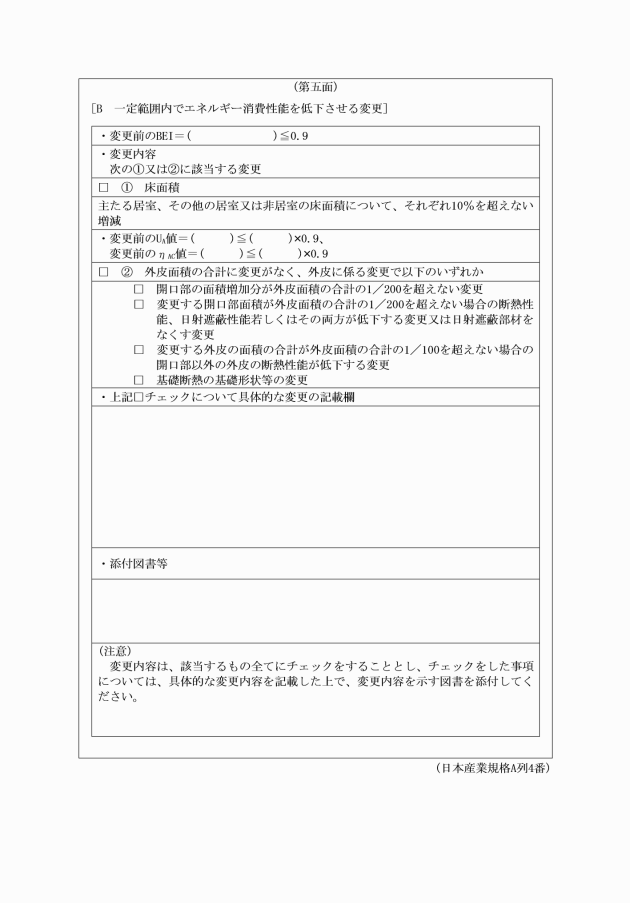

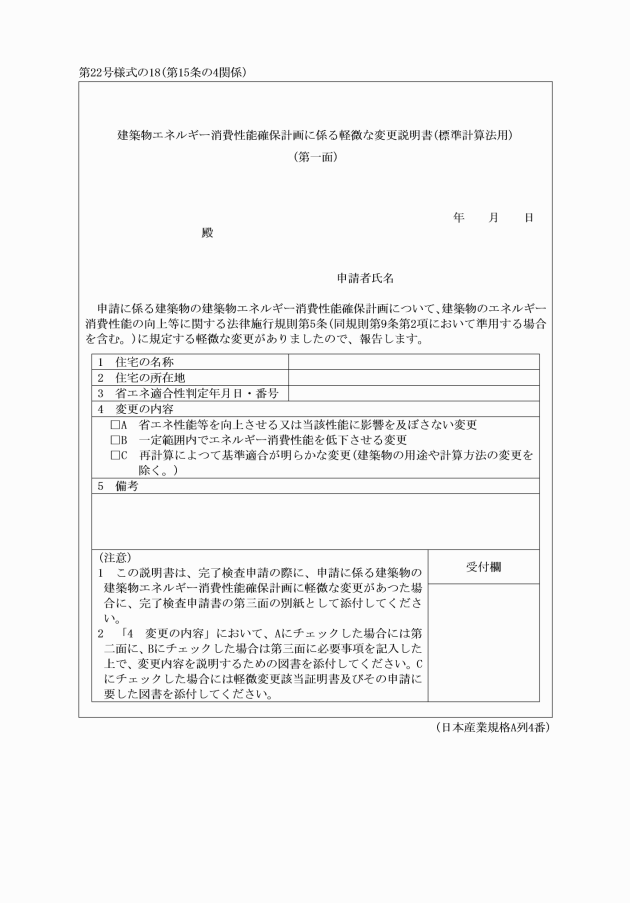

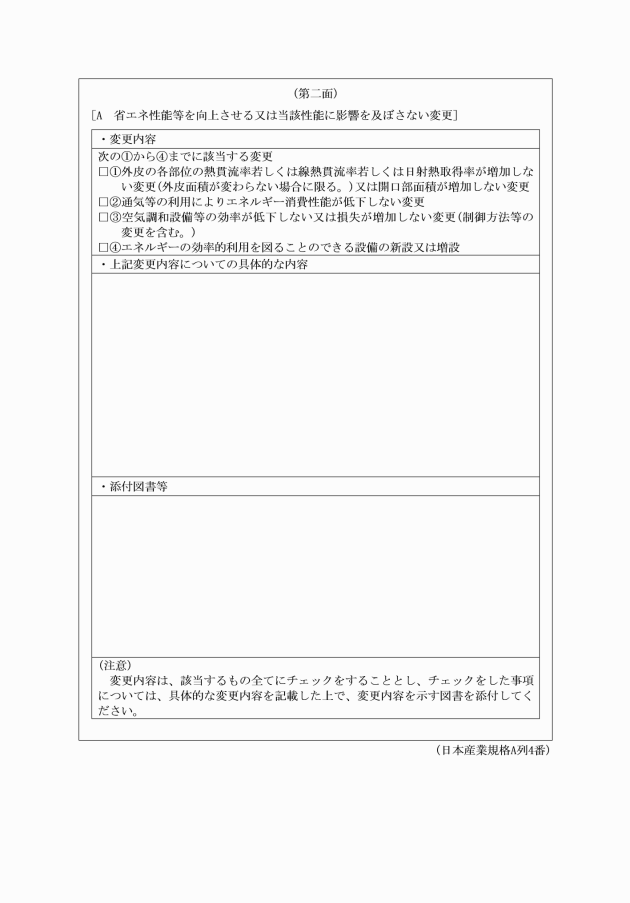

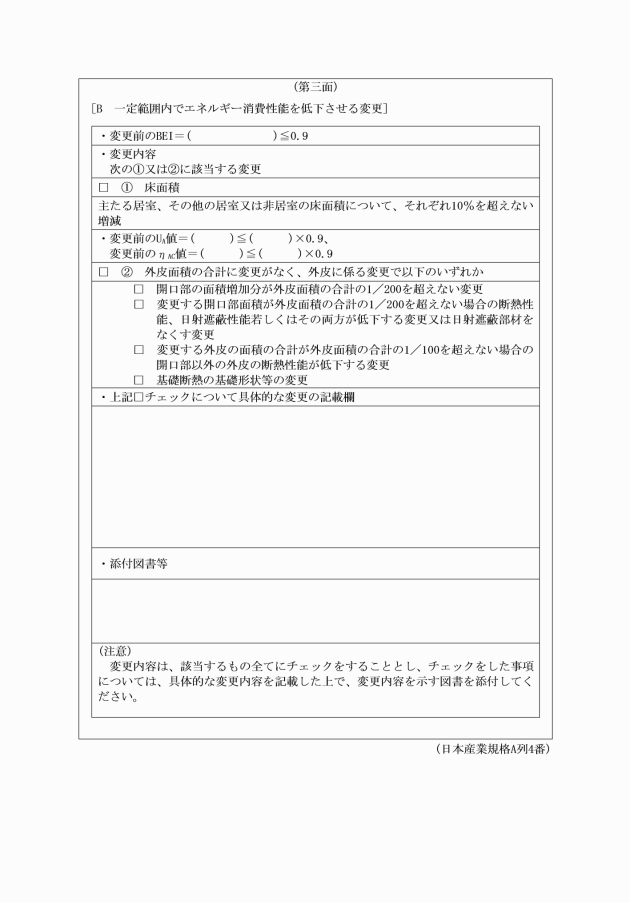

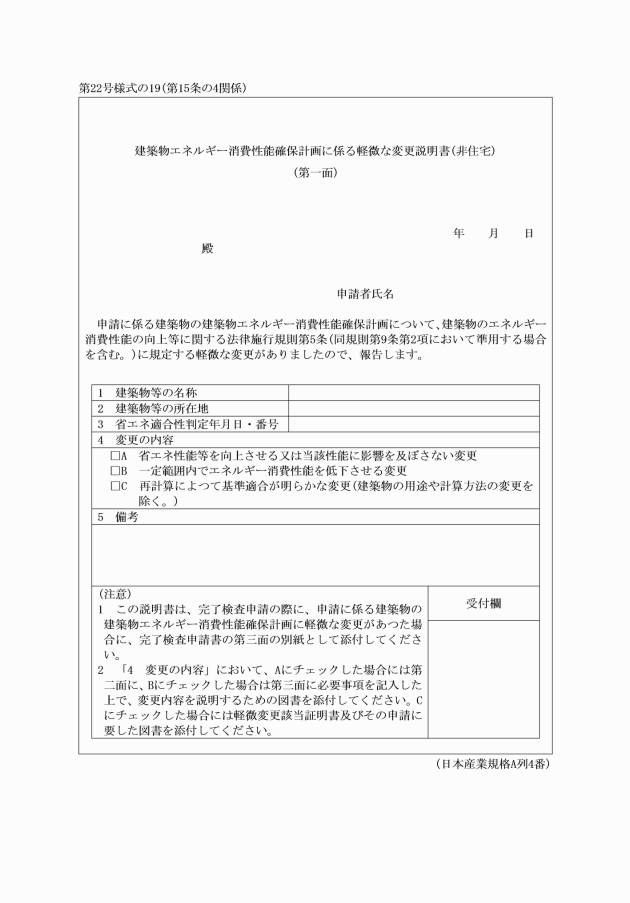

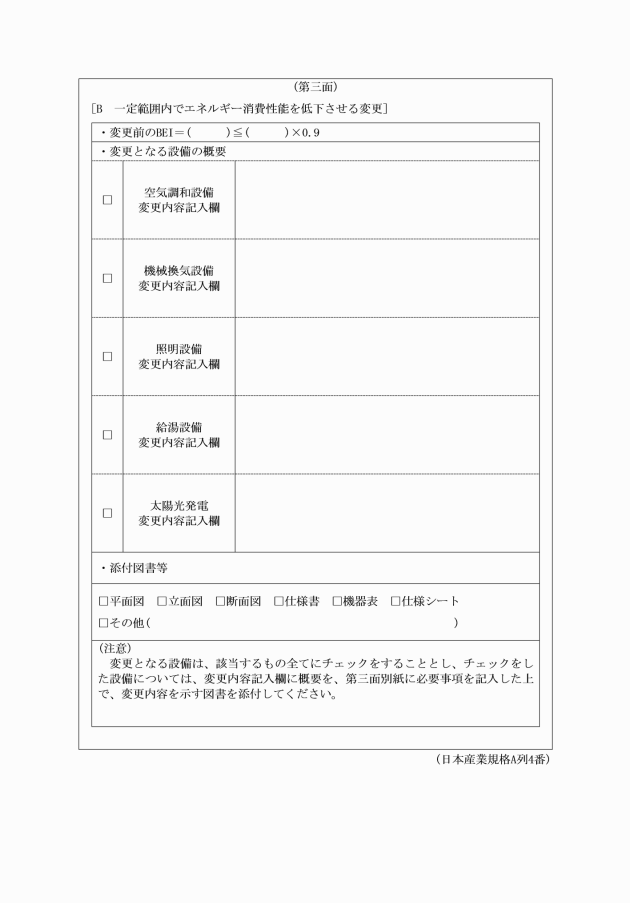

ヘ イの場合であつて、かつ、確認済証の交付を受けた住宅の計画について、規則第三条の二に規定する軽微な変更を行つた場合又は適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画(建築物省エネ法第十一条第一項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をいう。以下この号において同じ。)について、建築物省エネ法施行規則第五条(建築物省エネ法施行規則第九条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する軽微な変更を行つた場合 別記第二十二号様式の十六による建築物エネルギー消費性能基準への適合に係る軽微な変更説明書

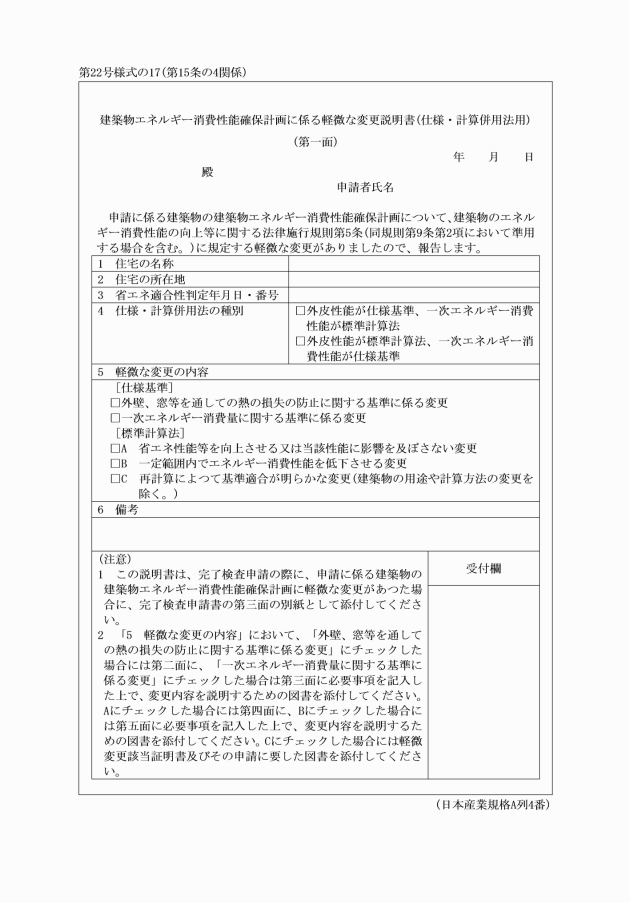

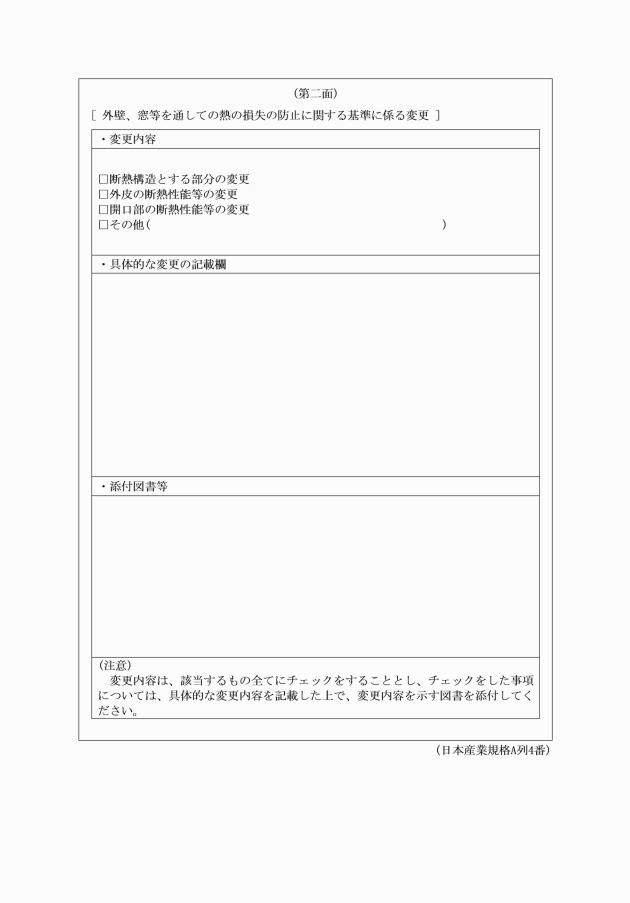

ト ロの場合であつて、かつ、適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画について、建築物省エネ法施行規則第五条に規定する軽微な変更を行つた場合 別記第二十二号様式の十七による建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書

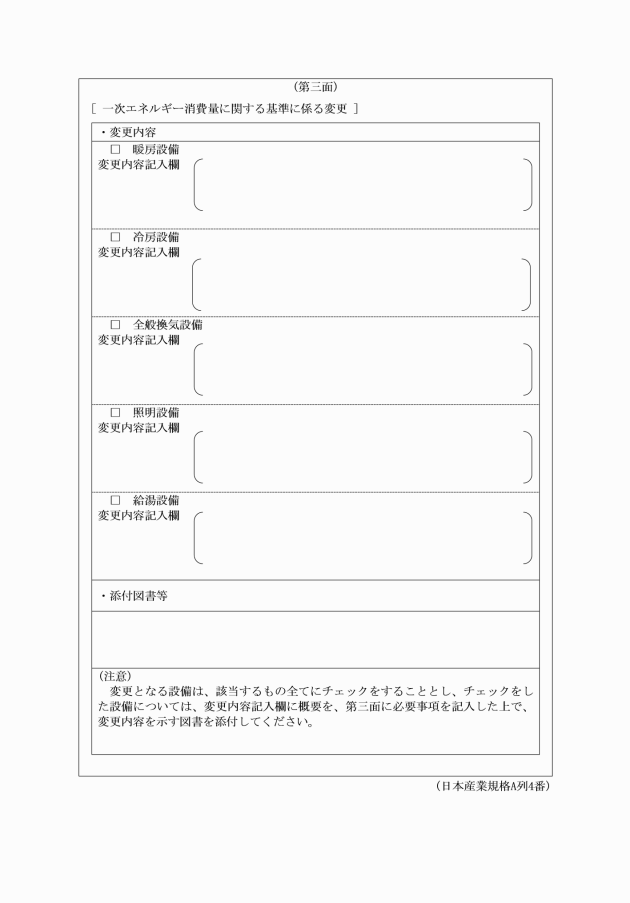

チ ハの場合であつて、かつ、適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画について、建築物省エネ法施行規則第五条に規定する軽微な変更を行つた場合 別記第二十二号様式の十八による建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書

リ ニ又はホの場合であつて、かつ、適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画について、建築物省エネ法施行規則第五条に規定する軽微な変更を行つた場合 別記第二十二号様式の十九による建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書

(平一二規則三三八・追加、平一四規則四五・平一七規則一〇・平二〇規則一七・平二〇規則一〇二・平二四規則一五九・平二七規則九五・平二九規則七〇・平三一規則二・令三規則二二七・令六規則二九・令六規則一三七・令六規則一六五・令七規則九三・一部改正)

(特例容積率の限度の指定等の申請に添付する図書等)

第十五条の五 規則第十条の四の十第一項第四号の規定により定める図書又は書面は、次のとおりとする。

一 第十五条第一項の表に掲げる図書のうち配置図(規則第十条の四の十第一項第一号の規定により提出する配置図に、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び擁壁の位置を付記することをもって代えることができる。)、各階平面図、二面以上の立面図及び二面以上の断面図

二 交通量、電波障害、風害その他知事が必要と認める環境等に係る調査報告書(法第五十二条第一項、第三項、第四項及び第六項から第八項までの規定による限度を超えて特例容積率の限度を指定する場合に限る。)

三 登記事項証明書

四 公図の写し

五 当該申請に係る土地の所有権、対抗要件を備えた借地権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人の印鑑登録証明書

六 その他知事が必要と認める図書又は書面

(平一四規則二九九・追加、平一七規則一九八・平二二規則三四・令元規則九三・令五規則七四・一部改正)

一 当該申請に係る承諾者の印鑑登録証明書

二 登記事項証明書

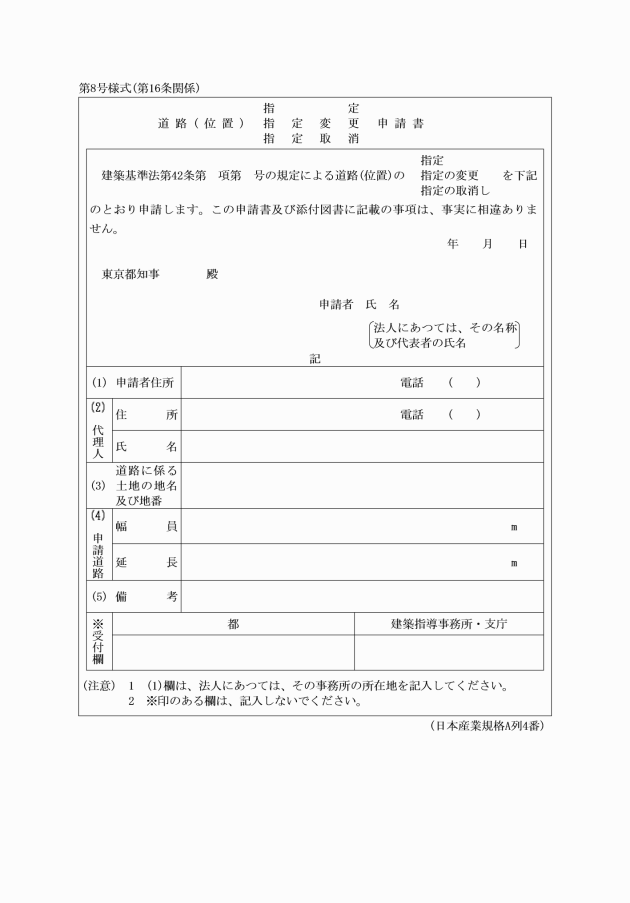

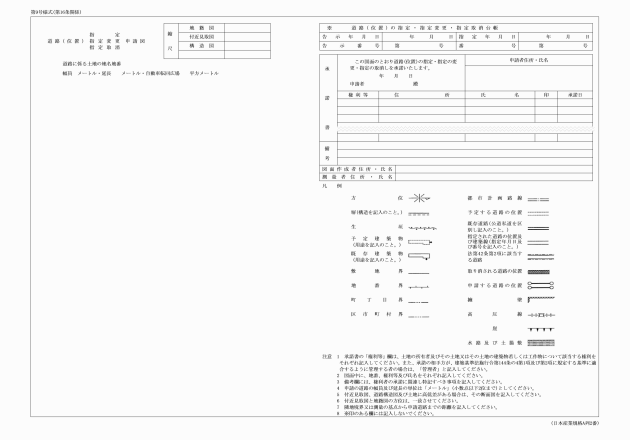

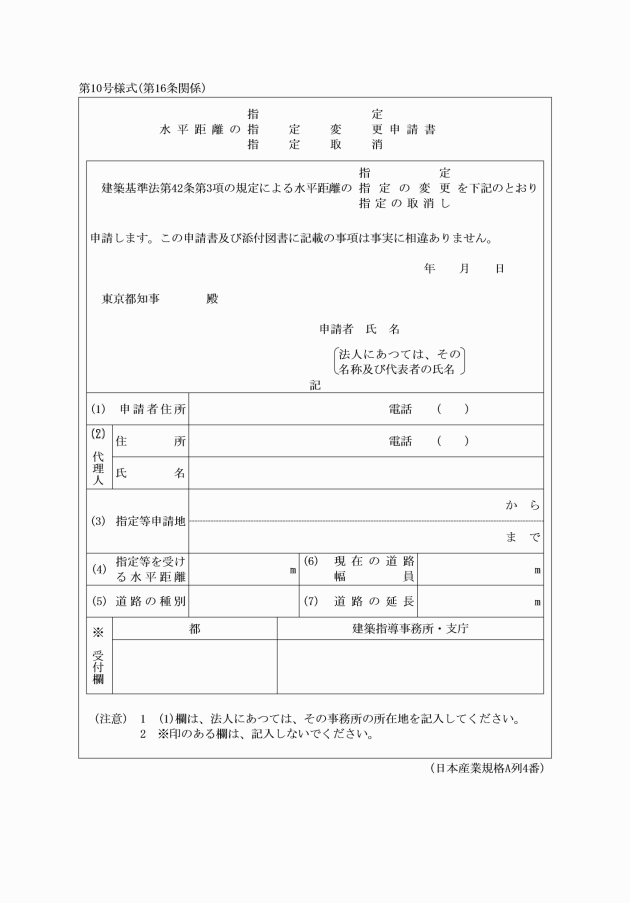

3 法第四十二条第二項の規定による道路の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、別記第八号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書を添えて知事に提出しなければならない。

一 付近見取図

二 地籍図

三 その他知事が必要と認める書類

(昭三六規則一一六・旧第八条繰下・一部改正、昭三七規則一二二・昭四四規則一〇八・昭五〇規則一三二・昭五二規則一五五・昭五八規則三九・平一一規則一四九・平一二規則三三八・平一七規則一九八・平二二規則三四・一部改正)

(道路の位置の指定等の変更又は取消しの告示)

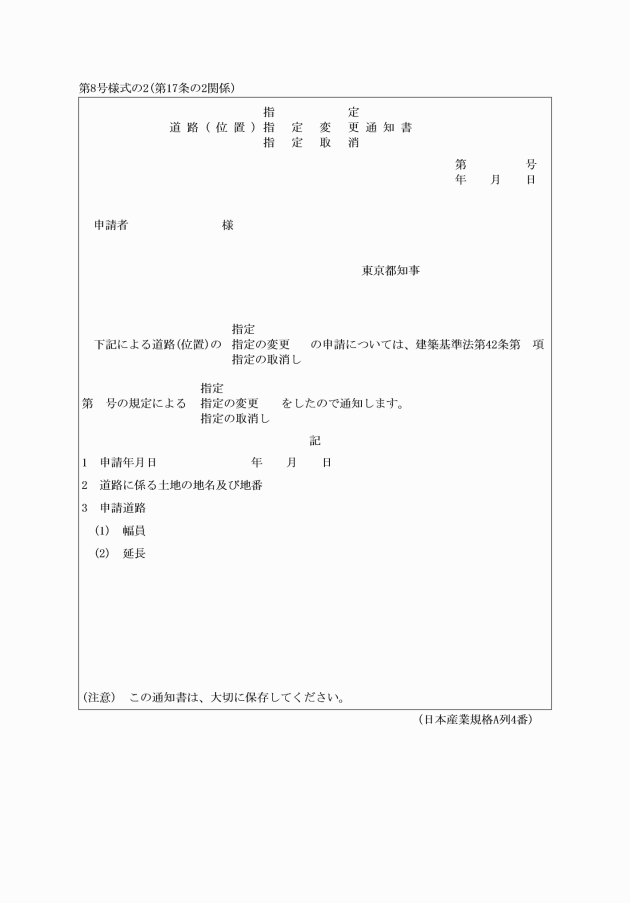

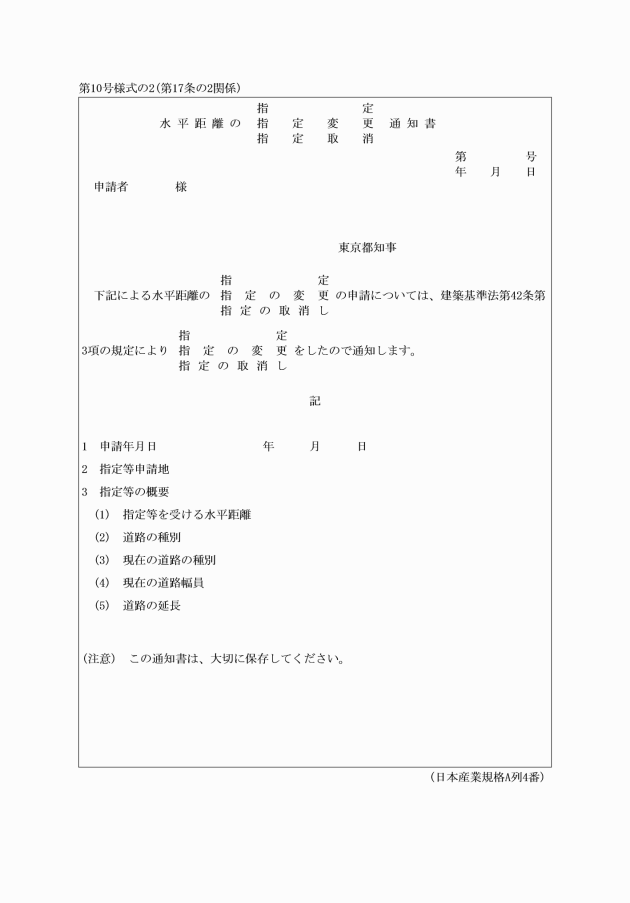

第十七条 知事は、法第四十二条第一項第四号若しくは第五号、第二項若しくは第四項又は法第六十八条の七第一項の規定による指定の変更又は取消しをしたときは、次に掲げる事項を告示する。

一 指定の変更又は取消しに係る道路の種類

二 指定の変更又は取消しの年月日

三 指定の変更又は取消しに係る道路の位置

四 指定の変更又は取消しに係る道路の延長及び幅員

2 知事は、法第四十二条第三項の規定による水平距離の指定の変更又は取消しをしたときは、次に掲げる事項を告示する。

一 水平距離の指定の変更又は取消しの年月日

二 水平距離の指定の変更又は取消しに係る道路の部分の位置

三 水平距離の指定の変更又は取消しに係る道路の部分の延長

四 水平距離

(平二二規則三四・全改、平二五規則八二・一部改正)

(平二二規則三四・追加)

(私道の変更又は廃止の届出)

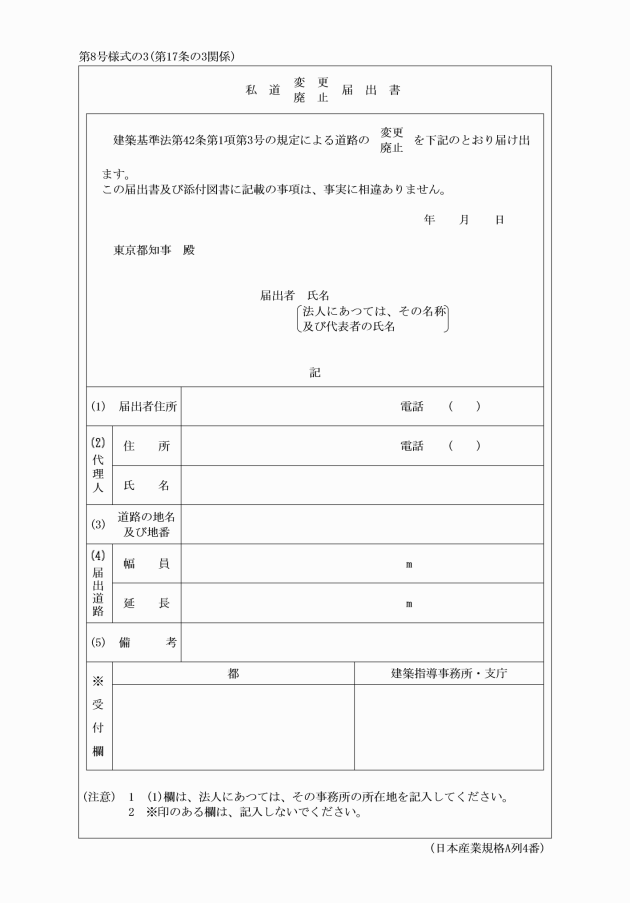

第十七条の三 法第四十二条第一項第三号の規定による道路を変更し、又は廃止しようとする道路の管理者は、変更し、又は廃止しようとする日の十四日前までに、別記第八号様式の三による届出書に次に掲げる図書を添えて、知事に届け出るものとする。

一 付近見取図

二 地籍図

三 登記事項証明書

(平二二規則三四・追加)

(開発区域内等の私道の変更又は廃止)

第十八条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定による道路の区域の決定をした当該道路の区域内、都市計画法第二十九条第一項、同法第三十四条の二若しくは同法第三十五条の二の開発許可等を受けた開発区域内若しくは同法第六十五条第一項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法による市街地再開発事業の施行地区内、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行地区内又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行地区内で、当該開発行為又は事業の工事に着手する者(以下「事業者等」という。)は、当該地区内に存在する法第四十二条第一項第三号の規定による道路の変更若しくは廃止又は同項第五号の規定による道路の位置若しくは同条第二項の規定による道路若しくは同条第三項の規定による水平距離の指定の変更若しくは取消しについて、知事と協議をすることができる。

(平二二規則三四・全改)

(道路の位置の標示)

第十九条 第十六条第二項の規定による道路の位置の指定又は指定の変更を求める者は、側溝、縁石その他により道路の境界を明確にしておかなければならない。ただし、土地の状況によりこの措置がとれない場合は、十センチメートル角で長さ四十五センチメートル以上のコンクリート又は石のくいによりその位置を標示することができる。

3 前二項の規定により設置した標識は、移動させてはならない。

(昭三六規則一一六・追加、昭五八規則三九・平二二規則三四・一部改正)

第二十条 削除

(平一五規則二五)

(建蔽率の緩和)

第二十一条 法第五十三条第三項第二号の規定により知事が指定する敷地は、その周辺の三分の一以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

一 二つの道路(法第四十二条第二項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角百二十度未満で交わる角敷地

二 幅員がそれぞれ八メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が三十五メートルを超えないもの

三 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前二号に掲げる敷地に準ずるもの

(昭三六規則一一六・旧第十三条繰下・全改、昭四五規則二四九・昭五二規則一五五・平五規則六四・平一三規則二二六・平二九規則七〇・一部改正)

(道路面と地盤面に高低差のある場合)

第二十二条 令第百三十五条の二第一項の規定の適用に当たつて、同条第二項の規定により緩和できる範囲は、次の各号に定めるところによる。

一 前面道路と敷地との境界線からの水平距離が、次式によつて計算された数値Sを超える敷地内の区域については、その前面道路は敷地の地盤面と同じ高さにあるものとみなす。

イ 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は田園住居地域内にあつては

S=7メートル+ H

H

ロ イに掲げる地域以外の地域内にあつては

S=6メートル+ H

H

イ 幅員が最大の前面道路が敷地の地盤面より高い場合は、敷地の地盤面の高さ

ロ イ以外の場合は、幅員が最大の前面道路の高さ(令第百三十五条の二第一項の規定によつて緩和できる場合は、その高さ)

(昭三六規則一一六・旧第十二条繰下・全改、昭四五規則二四九・平六規則七七・平二二規則三四・平二九規則一二三・一部改正)

(敷地面積の規模)

第二十二条の二 令第百三十条の十第二項ただし書の規定により知事が定める規模は、千平方メートルとする。

地域 | 敷地面積の規模 | |

(一) | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 | 千平方メートル |

(二) | (一)に掲げる地域以外の用途地域 | 五百平方メートル |

(昭五七規則一六四・追加、昭五八規則一四二・昭六〇規則五〇・昭六二規則二〇四・平六規則七七・平二九規則一二三・一部改正)

(建築物の後退距離の算定の特例)

第二十二条の三 令第百三十条の十二第五号の規定により知事が定める建築物の部分は、当該敷地内の建築物の一部で、法第四十四条第一項第四号の規定による許可を受けた公共用歩廊その他令第百四十五条第二項に定める建築物に接続して一体的に建築する部分とする。

(平二規則一三・追加)

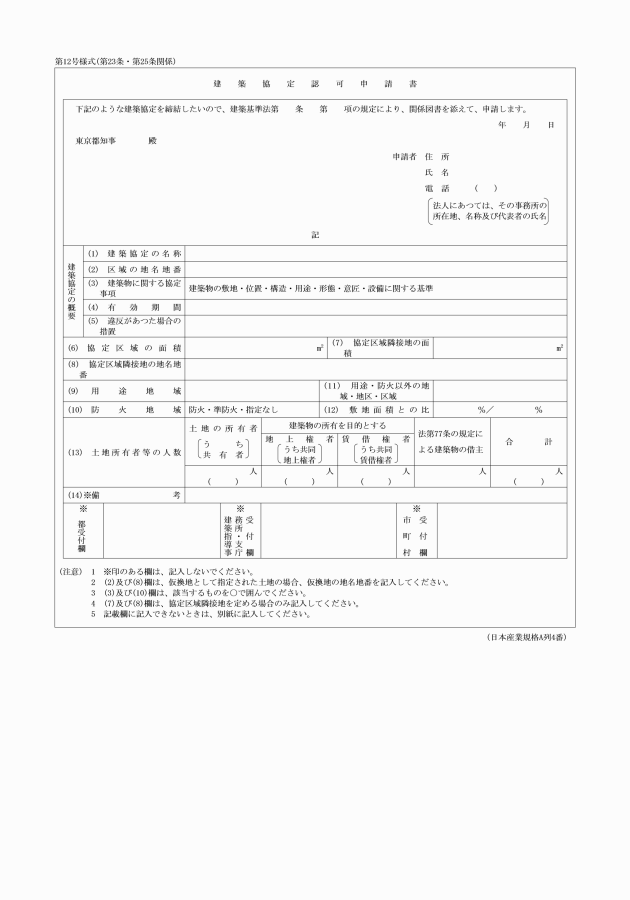

一 法第七十条に規定する建築協定書

二 建築協定区域、建築協定区域隣接地(建築協定区域隣接地を定める場合に限る。次条において同じ。)、建築物に関する基準並びに建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示する図面

三 認可の申請人が、建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類

四 建築協定をしようとする理由書

五 法第六十九条の土地の所有者等(法第七十七条の規定による建築物の借主を含み、土地の共有者又は共同借地権者にあつては、それぞれの持分が過半に達する者をいい、土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第八十三条において準用する場合を含む。以下この号、第二十六条の三及び第二十六条の四において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者(以下この号において「従前の土地の所有者及び借地権者」という。)をいう。以下「土地の所有者等」と総称する。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類、印鑑登録証明書、登記事項証明書(登録又は登記がない場合は、本人又は権利者であることを証する書面。次項、次条、第二十六条の二及び第二十六条の四において同じ。)並びに土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定されたこと又は仮換地について仮に借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定したことを土地区画整理事業の施行者が証する書類(従前の土地の所有者及び借地権者に限る。以下「仮換地証明書」という。)

(昭三二規則二・追加、昭三六規則一一六・旧第十五条繰下・一部改正、昭三七規則一二二・昭五二規則一五五・昭五七規則九〇・平七規則一六七・平一二規則三三八・平一七規則一九八・一部改正)

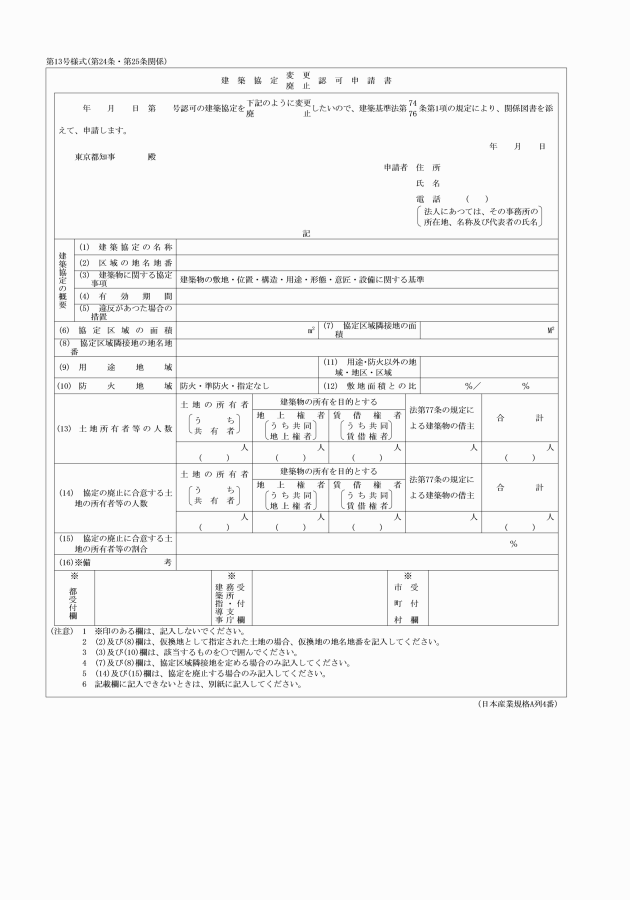

一 建築協定の変更書及び建築協定区域、建築協定区域隣接地又は建築物に関する基準の変更を表示する図面

二 法第七十三条第一項(法第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた建築協定書

三 認可の申請人が、建築協定を変更又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

四 建築協定を変更又は廃止しようとする理由書

五 土地の所有者等の全員の住所及び氏名並びに建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類、当該合意をした者の印鑑登録証明書並びに土地の所有者等の全員の登記事項証明書及び仮換地証明書

(昭三二規則二・追加、昭三六規則一一六・旧第十六条繰下・一部改正、昭三七規則一二二・昭五二規則一五五・昭五七規則九〇・昭五八規則三九・平五規則六四・平七規則一六七・平一二規則三三八・平一七規則一九八・一部改正)

(昭三二規則二・追加、昭三六規則一一六・旧第十七条繰下・一部改正、昭五二規則一五五・昭五七規則九〇・一部改正)

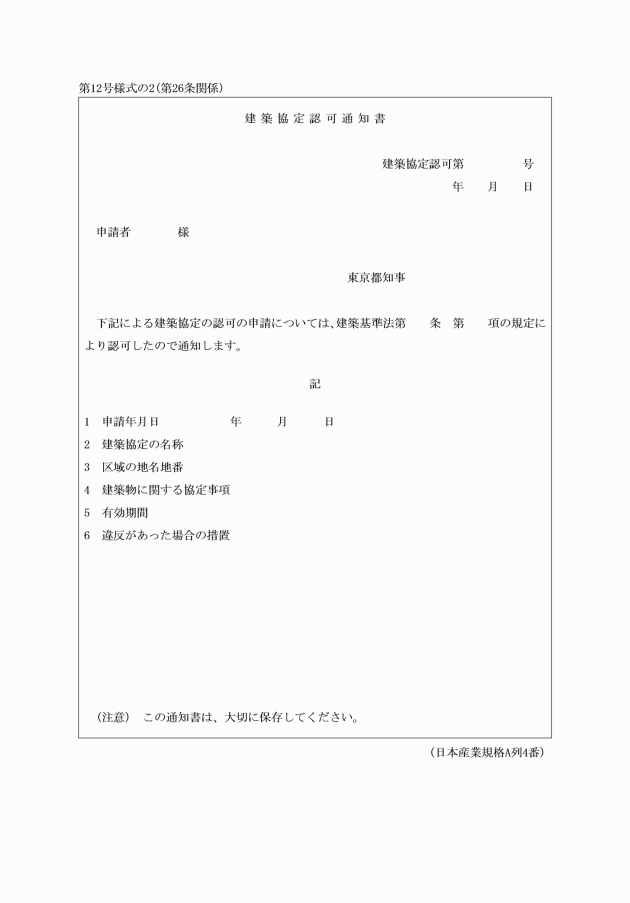

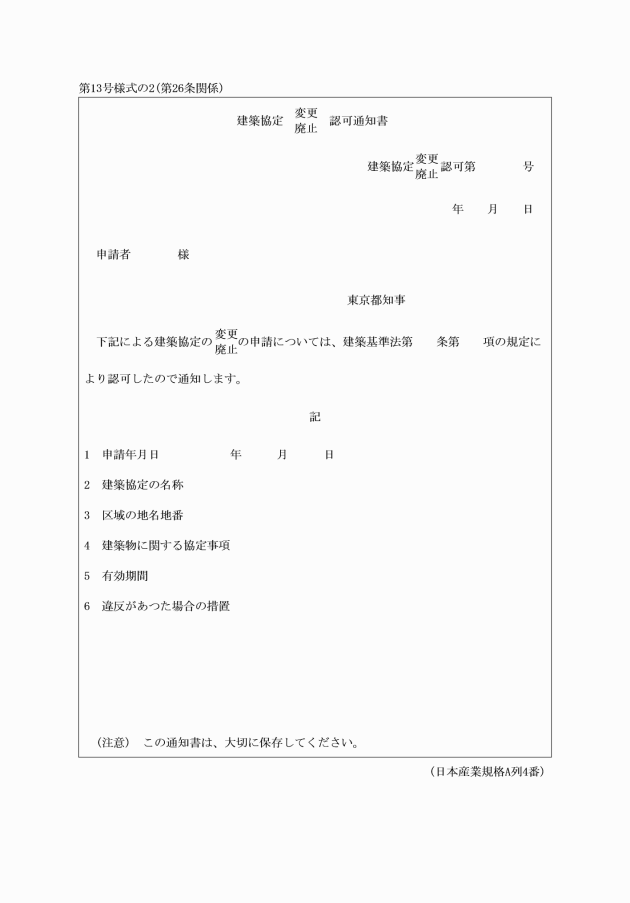

(認可通知書の通知)

第二十六条 知事は、前条の規定による建築協定に関する認可の申請について認可したときは、建築協定の認可にあつては別記第十二号様式の二による建築協定認可通知書(建築協定認可申請書の写しを添えたもの)、建築協定の変更又は廃止の認可にあつては別記第十三号様式の二による建築協定変更・廃止認可通知書(建築協定変更・廃止認可申請書の写しを添えたもの)により通知する。

(昭三二規則二・追加、昭三六規則一一六・旧第十八条繰下・一部改正、昭三七規則一二二・昭五二規則一五五・昭五七規則九〇・平一二規則三三八・一部改正)

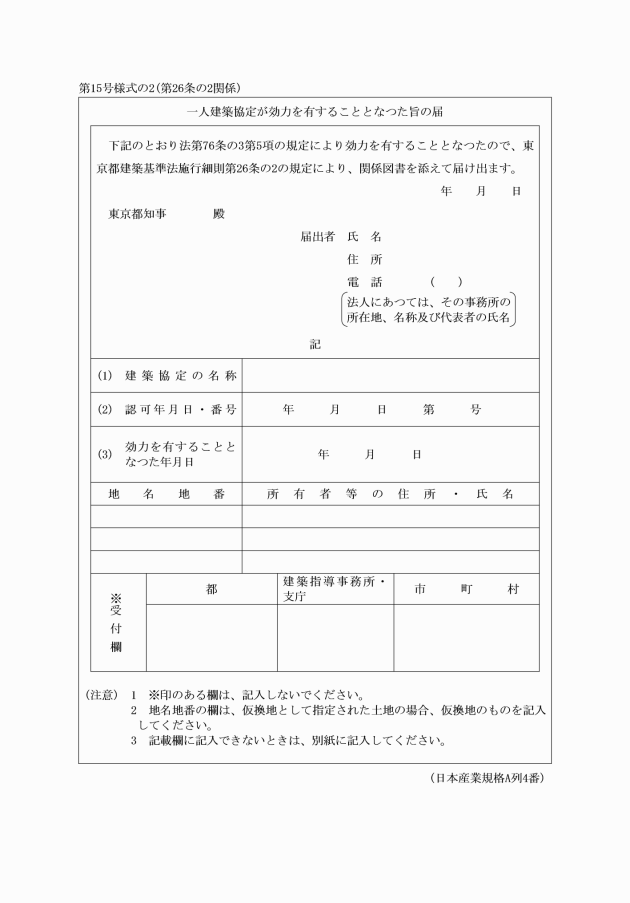

(一人建築協定が効力を有することとなつた場合の手続)

第二十六条の二 法第七十六条の三第一項による建築協定の設定者は、当該建築協定が効力を有することとなつたときは、直ちに別記第十五号様式の二に、新たに土地の所有者等となつた者の印鑑登録証明書、登記事項証明書、仮換地証明書及び当該土地の位置を表示した図面を添えて知事に届け出なければならない。

(昭五二規則一五五・追加、昭五七規則九〇・平七規則一六七・平一七規則一九八・一部改正)

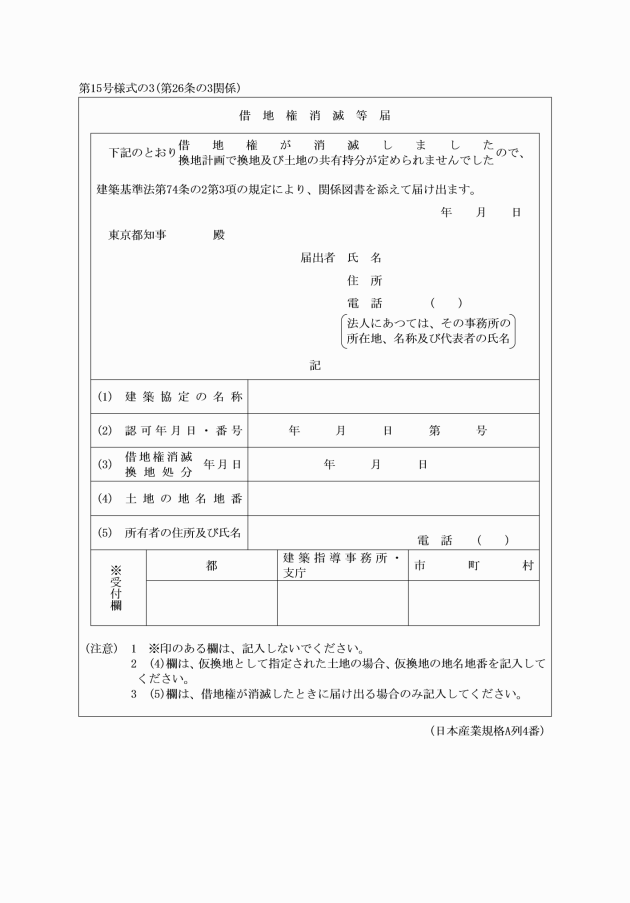

(借地権が消滅する場合等の届出)

第二十六条の三 法第七十四条の二第三項に基づく届出は、別記第十五号様式の三に次の各号のいずれかの書類及び土地の位置を表示する図面を添えて知事に届け出なければならない。

一 借地権が消滅したことを証する書類

二 土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地が、同法第八十六条第一項の換地計画又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十二条第一項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第九十一条第三項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかつたことを土地区画整理事業の施行者が証する書類

(昭五二規則一五五・追加、平七規則一六七・一部改正)

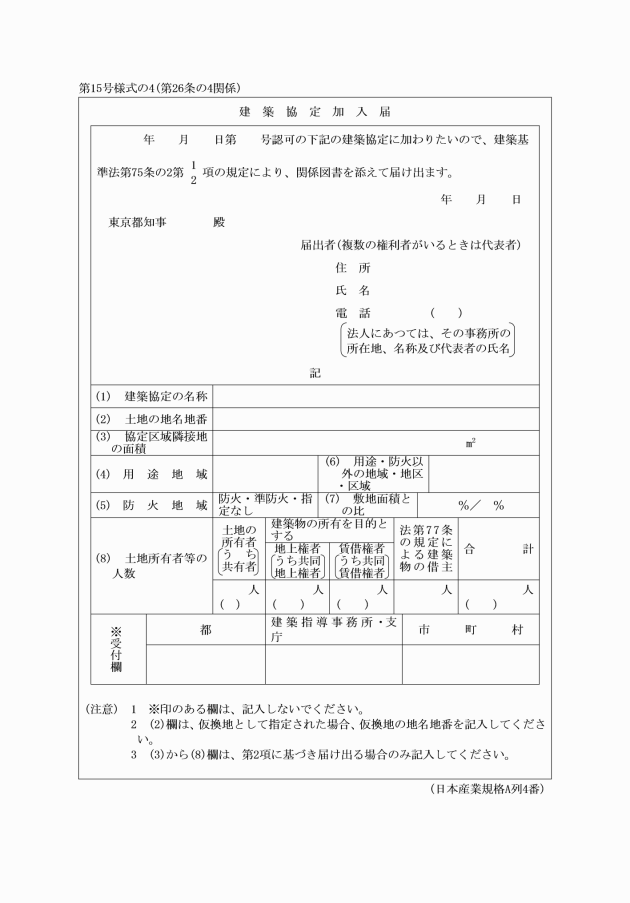

(建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる手続)

第二十六条の四 法第七十五条の二第一項に規定する土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)は、別記第十五号様式の四に印鑑登録証明書、登記事項証明書、仮換地証明書及び当該土地の位置を表示する図面を添えて知事に提出するものとする。ただし、土地の共有者については、その持分が過半に達する者の代表者が、それらの者の住所、氏名及び建築協定に加わる旨の意思の表示を示す書類、当該土地の位置を表示する図面、印鑑登録証明書、登記事項証明書並びに仮換地証明書を添えて知事に提出するものとする。

2 法第七十五条の二第二項に規定する土地の所有者等は、別記第十五号様式の四に次に掲げる図書を添えて知事に提出するものとする。

一 建築協定区域隣接地を表示する図面

二 届出人が建築協定に加わる者の代表者であることを証する書類

三 建築協定区域隣接地内の土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定に加わる旨の意思の表示を示す書類、印鑑登録証明書、登記事項証明書並びに仮換地証明書

(昭五二規則一五五・追加、昭五七規則九〇・平七規則一六七・平一七規則一九八・一部改正)

(建築協定に関係のある図書の提出)

第二十七条 知事は、特に必要があると認めるときは、建築協定に関係のある図書の提出を求めることができる。

(昭三二規則二・追加、昭三六規則一一六・旧第十九条繰下)

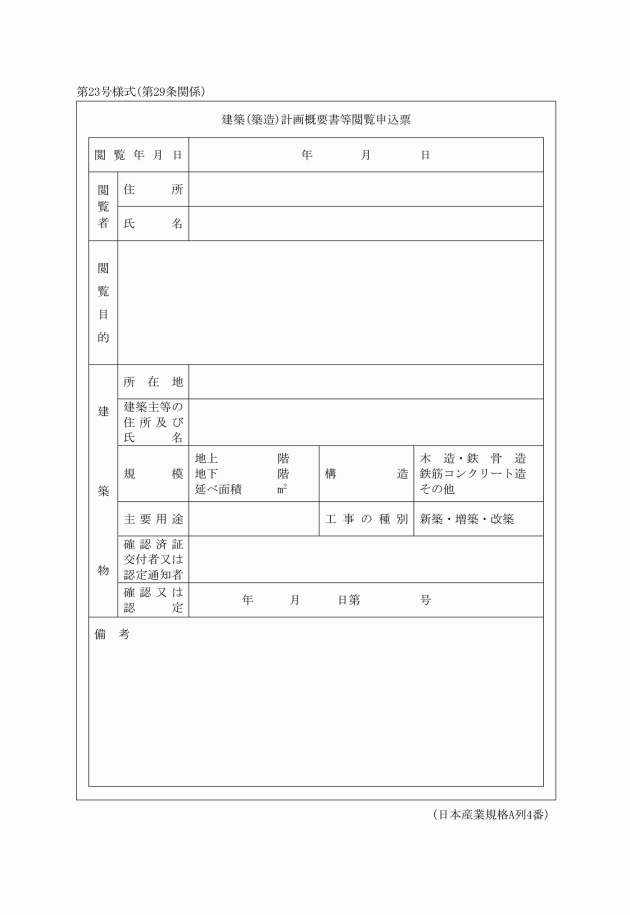

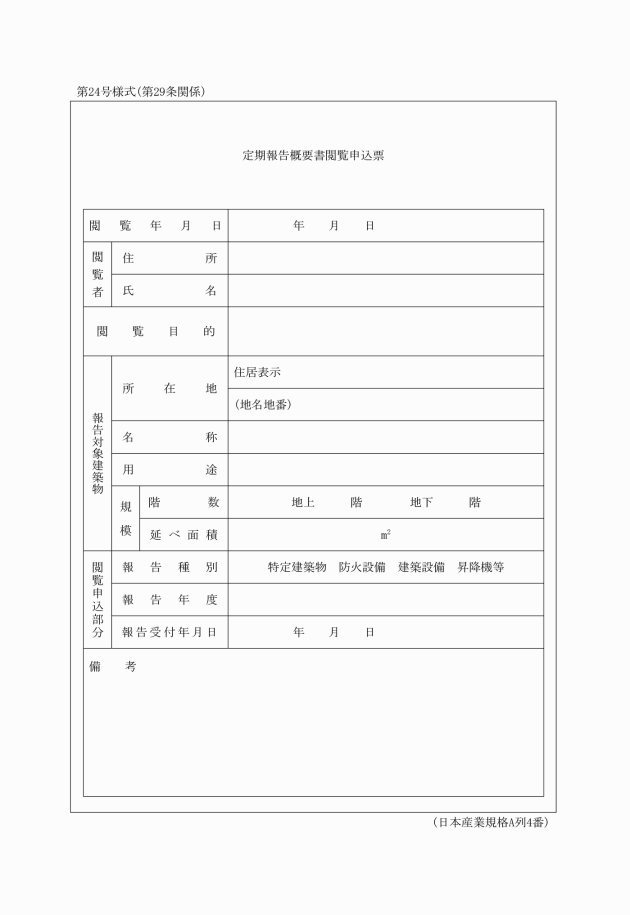

(建築計画概要書等の閲覧日及び閲覧時間)

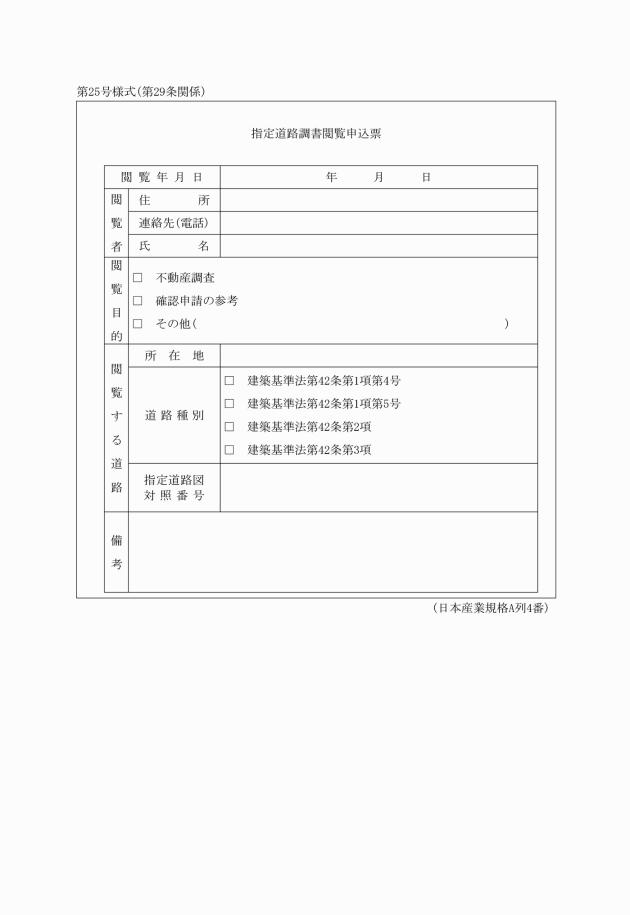

第二十八条 東京都建築計画概要書等閲覧所(以下「閲覧所」という。)における建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分の概要書、全体計画概要書、指定道路図及び指定道路調書(以下「概要書等」という。)の閲覧日は、東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条第一項各号に掲げる日以外の日とし、閲覧時間は、午前九時三十分から午後五時までとする。閲覧所における規則第十一条の三第一項ただし書の規定により図書とみなされる記録の閲覧についても同様とする。

2 知事は、概要書等の整理その他の理由により必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。

3 前項の規定により臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を閲覧所に掲示する。

(昭四五規則二四九・追加、昭四九規則五七・昭五〇規則一五八・平元規則二六・平四規則一四四・平六規則七七・平一一規則一四九・平一七規則一九八・平二二規則三四・令六規則八・一部改正)

(昭四五規則二四九・追加、平一一規則一四九・平一七規則一九八・平二二規則三四・令六規則八・一部改正)

(閲覧所外の閲覧禁止)

第三十条 前条の建築(築造)計画概要書等閲覧申込票、定期報告概要書閲覧申込票又は指定道路調書閲覧申込票を提出して行う概要書等の閲覧は、閲覧所外の場所ですることができない。

(令六規則八・全改)

(閲覧の停止又は禁止)

第三十一条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

一 この規則又は係員の指示に従わない者

二 概要書等を汚損し、若しくはき損した者又はそのおそれがあると認められる者

三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

四 建築物又は工作物を特定しない者

(昭四五規則二四九・追加、昭五七規則九〇・昭五八規則三九・平一一規則一四九・一部改正)

区域 | 数値 | |

一 | 小金井市、狛江市、清瀬市、東久留米市、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 | 〇・三メートル |

二 | 昭島市、東村山市、国立市、福生市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、瑞穂町 | 〇・三五メートル |

三 | 青梅市、あきる野市及び日の出町のうち、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域の区域 | 〇・四メートル |

四 | 青梅市、あきる野市及び日の出町のうち、前号に掲げる区域以外の区域、檜原村、奥多摩町 | 告示式による数値 |

(平一二規則三三八・追加、平一三規則八・平一三規則三五・平二〇規則一〇二・平二二規則三四・平二九規則七〇・令三規則二二七・一部改正)

(採光に有効な部分の面積の算定方法)

第三十三条 知事は、平成十五年国交省告示第一号の規定により特別区の長が区域を指定し、かつ、令第二十条第二項各号のうちから号を指定した場合において、必要があると認めるときは、当該区域及び当該号に準じて、平成十五年国交省告示第一号の規定により知事が指定する区域及び号を定めるものとする。

2 前項の規定により、知事が指定したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平三〇規則九四・追加)

第三十四条 平成十五年国交省告示第二号の規定により知事が定める基準は、次の各号に定める基準とする。

イ 当該特定居室の床面積の二十分の一以上の面積を有する直接外気に接する採光上支障のない窓その他の開口部を設けること。

ロ 床面において二百ルクス以上の照度を確保することができる照明設備を設けること。

イ 当該壁に接する居室間を直接行き来するための出入口を設けること。

三 二以上の居室のうち、特定居室の数は二を超えないこと。

四 二以上の居室には、保育所及び幼保連携型認定こども園の保育室以外の居室を含まないこと。

3 前二項の規定は、知事が別に定める区域においては、適用しない。

(平三〇規則九四・追加)

(耐震改修の計画に基づき設ける建築物の柱等)

第三十五条 令和四年国交省告示第二号の規定により知事が定める基準は、次の各号に定める基準とする。

一 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条第三項の規定による認定を受けた建築物の耐震改修の計画に基づき設ける建築物の壁又はこれに代わる柱(以下「建築物の柱等」という。)であつて、特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反することとなるものは、当該都市計画に関する建築物の耐震改修に必要な最小限度のものとすること。

二 特定街区の既存建築物の耐震改修により、外壁の外側に建築物の柱等を設けたとしても、当該外壁及び建築物の柱等で囲まれる部分は屋内的用途に供することのないものとし、かつ、有効空地の割合は、知事が別に定める有効空地率の最低限度を満たすこと。ただし、有効空地の割合は、当該特定街区内外の土地利用の状況等を考慮し、空地の開放性等が確保される場合は、この限りでない。

(令五規則一二・追加)

(電子申請に係る特例)

第三十六条 規則又はこの細則の規定により、申請書、届出書又は報告書(以下「申請書等」という。)の正本及び副本を提出することとされる申請等が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項又は東京デジタルファースト条例(平成十六年東京都条例第百四十七号)第六条第一項の電子情報処理組織を使用する方法(以下「電子申請」という。)により行われた場合において、申請書等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力したときは、その他の同一内容の申請書等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

2 規則又はこの細則の規定により、申請書等の副本を添えて建築主事又は知事が行うこととされる通知に係る申請等が電子申請により行われたときは、当該通知の際、原則として、副本の添付は行わないこととする。

(令六規則八・追加)

附則

1 この細則は、公布の日から施行し、昭和二十五年十一月二十三日から適用する。

2 市街地建築物法施行細則(昭和三年警視庁令第四十七号)及び市街地建築物法建築認可手数料規則(昭和二十四年東京都規則第八十七号)は、廃止する。

3 すでに提出した市街地建築物法(大正八年法律第三十七号)による建築申請書、届出書で十一月二十二日までに、その認可、又は承認がすんでいないものは、その申請書、届出書が確認申請書に記載すべき内容を具備したときは、これを確認申請書とみなす。

4 令第十三条により手数料を減免する場合は、次の通りとする。

一 第三項の場合で建築物が市街地建築物法によれば認可を要するものにあつては、その認可手数料の額まで減額することができる。

二 第三項の場合で建築物が市街地建築物法によれば届出にあたるものにあつては、免除することができる。

三 市街地建築物法による認可又は承認を受け、十一月二十三日において未着手の建築物について、その計画をほとんど変更しないで十二月二十二日までに確認をうけようとする場合は、手数料を免除することができる。

5 前項第三号に掲げる場合で、確認申請書に市街地建築物法による認可又は承認済の副本を添付すれば、その重複する図書を省略することができる。

6 緑地地域取締規則(昭和二十三年東京都規則第百七十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五〇規則一三二・旧第七項繰上)

7 東京都風致地区規程(昭和二十二年東京都令第五十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五〇規則一三二・旧第八項繰上)

8 東京都水洗便所助成規則(昭和二十四年東京都規則第百五十七号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(昭五〇規則一三二・旧第九項繰上)

附則(昭和二八年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和二九年規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和三〇年規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日から適用する。

2 戦災復興土地区画整理施行地区内建築制限令施行細則(昭和二十一年十月東京都令第八十三号)は、廃止する。

付則(昭和三二年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和三三年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和三三年規則第一一〇号)

この規則は、昭和三十三年十月一日から施行する。

付則(昭和三五年規則第一四号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和三五年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和三五年規則第一一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和三六年規則第一一六号)

1 この規則は、昭和三十六年八月十日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都建築基準法施行細則の規定によりなされた申請等の手続はそれぞれ改正後の東京都建築基準法施行細則の相当規定によりなされた手続とみなす。

付則(昭和三七年規則第一二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行後、最初に行う法第十二条第一項の規定による定期報告の報告期間は、それぞれ次の各号に定める期間とする。

一 第十条第一項の表中(一)項に掲げる建築物にあつては、昭和三十七年九月一日から昭和三十八年一月三十一日まで

二 第十条第一項の表中(二)項に掲げる建築物にあつては、昭和三十八年四月一日から同年九月三十日まで

三 第十条第一項の表中(三)項に掲げる建築物にあつては、昭和三十九年四月一日から同年九月三十日まで

付則(昭和三七年規則第一五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和三八年規則第一五一号)

この規則は、昭和三十八年十一月三日から施行する。

付則(昭和三八年規則第一九六号)

この規則は、昭和三十九年一月一日から施行する。

付則(昭和三九年規則第二〇〇号)

この規則は、昭和三十九年八月一日から施行する。

付則(昭和四〇年規則第四二号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

付則(昭和四〇年規則第一五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年規則第一四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年規則第九七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年規則第一〇八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年規則第一四一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、東京都建築基準法施行細則第十四条の次に一条を加える改正規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附則(昭和四五年規則第一〇六号)

この規則は、昭和四十五年六月十四日から施行する。

附則(昭和四五年規則第一九一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年規則第二四九号)

1 この規則は、昭和四十六年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定による都市計画において定められている用途地域及び容積地区に関しては、この規則による改正前の東京都建築基準法施行細則の規定は、改正法附則第十六項に規定する日までの間は、なおその効力を有する。

附則(昭和四六年規則第五〇号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

附則(昭和四六年規則第二〇八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年規則第二五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年規則第九一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年規則第四一号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附則(昭和四八年規則第二〇五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年規則第一三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年規則第一五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年規則第二二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年規則第一三七号)

この規則は、昭和五十一年八月一日から施行する。

附則(昭和五二年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年規則第一五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年規則第九〇号)

この規則は、昭和五十七年四月十五日から施行する。

附則(昭和五七年規則第一六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第十二条第一項第四号に係る改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間における建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第五条第一項の規定により定める報告の時期は、この規則による改正後の東京都建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第十条の表(は)欄の規定にかかわらず、昭和五十八年十月一日から昭和五十九年二月二十九日までとする。

3 この規則による改正前の東京都建築基準法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第十条の表(い)欄(三)の項に掲げるホテル又は旅館で改正前の規則第十一条第一項の規定による報告を昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間において行つたものの改正後の規則第十条の表(は)欄(二)の項の報告の時期の始期は、同項の規定にかかわらず、昭和六十一年とする。

附則(昭和五八年規則第一四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年規則第五〇号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六一年規則第九号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年規則第二〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第二六号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

附則(平成二年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三年規則第五九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築基準法施行細則別記第二十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成四年規則第一一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成四年規則第一四四号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

附則(平成五年規則第六四号)

この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成五年六月二五日)

附則(平成六年規則第七七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成五年六月二十五日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この規則による改正前の東京都建築基準法施行細則第二十二条及び第二十二条の二の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成七年規則第一六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年規則第一四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年規則第二一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築基準法施行細則別記第二十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一二年規則第一六一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年規則第三三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年規則第八号)

この規則は、平成十三年一月二十一日から施行する。

附則(平成一三年規則第三五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年規則第二二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年規則第四五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年規則第二九九号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

附則(平成一五年規則第二五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年規則第二二九号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第十一条第一項及び第十五条の三並びに別記第四号様式の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、この規則による改正後の東京都建築基準法施行細則別記第二十号様式及び第二十一号様式による用紙については、この規則の施行の日前においてもこの規則による改正前の東京都建築基準法施行細則別記第二十号様式及び第二十一号様式による用紙に代えて、それぞれ使用することができる。

3 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間は、同項ただし書の規定による改正後の東京都建築基準法施行細則別記第四号様式の規定にかかわらず、建築物及び建築設備等の定期報告については、なお従前の例によることができる。

附則(平成一六年規則第一一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成十六年七月一日から施行する。

附則(平成一七年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年規則第一九八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の三の次に次の一条を加える改正規定及び別記第二十一号様式の四の次に次の二様式を加える改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

2 この規則の公布の日から前項ただし書に規定する改正規定の施行の日までの間は、この規則による改正後の東京都建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第二条第一項中「、第十四条第一項の報告書並びに第十四条の四第一項から第三項まで」とあるのは、「並びに第十四条第一項の」とする。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都建築基準法施行細則の規定に基づき提出されている報告書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

附則(平成一九年規則第四一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年規則第一六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年規則第一〇二号)

1 この規則は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の東京都建築基準法施行細則の規定は、施行日以後に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第十二条第一項の調査又は同条第三項の検査を開始する者について適用し、施行日前に法第十二条第一項の調査又は同条第三項の検査を開始した者については、なお従前の例による。

附則(平成二二年規則第三四号)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定、第十三条の三第一項の改正規定(同項第二号にただし書を加える部分を除く。)、同条第二項及び第十五条の五の改正規定、第十九条の改正規定(「または」を「又は」に改める部分に限る。)並びに第二十二条、別記第二十一号様式の五及び第二十一号様式の六の改正規定は公布の日から、第二十八条及び第二十九条の改正規定並びに別記第二十四号様式の次に第二十五号様式を加える改正規定は平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築基準法施行細則別記第八号様式、第九号様式及び第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二四年規則第一五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年規則第八二号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築基準法施行細則別記第九号様式及び第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二七年規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築基準法施行細則別記第七号様式、第九号様式、第十一号様式及び第二十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二七年規則第九五号)

1 この規則は、平成二十七年六月一日から施行する。ただし、第二条第一項中「第十四条の四第一項」を「第十四条の三第一項」に改める改正規定並びに別記第二十二号様式の七及び第二十二号様式の八の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築基準法施行細則別記第一号様式、第四号様式、第十七号様式、第十八号様式、第二十二号様式の七及び第二十二号様式の八による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二七年規則第一四〇号)

1 この規則は、平成二十七年六月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築基準法施行細則別記第七号様式、第十八号様式及び第二十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二八年規則第一八四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年国土交通省令第十号)附則第二条第四項の規定により読み替えて適用する同省令による改正後の建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第六条第一項に規定する平成二十八年六月一日から平成三十一年五月三十一日までの間で特定行政庁が定める防火設備の報告の時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

一 建築物(この規則による改正後の東京都建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第十条に規定するものに限る。)に設けられた防火設備

イ 新規則第十条の規定による報告の時期が毎年十一月一日から翌年の一月三十一日までとなる建築物に設けられた防火設備

最初の報告をこの規則の施行の日から平成二十九年三月三十一日までに一回とし、その後においては、前回の報告を行った日の翌日から起算して一年を経過する日まで(前回の報告を行わなかった場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して一年を経過する日まで)に一回とする。ただし、平成二十七年四月一日以降に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項又は第七条の二第五項の規定による検査済証(以下「検査済証」という。)の交付を受けた建築物に設けられた防火設備に係る報告については、新規則第十三条第二項の規定による。

ロ 新規則第十条の規定による報告の時期が三年ごととなる建築物に設けられた防火設備

新規則第十条第一項の表(ろ)欄又は第二項の表(は)欄に掲げる直近の報告の時期が属する年度内とする。ただし、平成二十七年四月一日以降に検査済証の交付を受けた建築物に設けられた防火設備に係る報告については、新規則第十条第一項の表(ろ)欄又は第二項の表(は)欄に掲げる直近の報告の時期が属する年度の末日が検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して二年を経過する日より前である場合は、当該交付を受けた日の翌日から起算して二年を経過する日までに一回とする。

二 病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上の建築物(前号で対象とするものを除く。)に設けられた防火設備

平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に一回とし、平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間における報告は要しないものとする。ただし、平成二十八年四月一日以降に検査済証の交付を受けた建築物に設けられた防火設備については、当該交付を受けた日の翌日から起算して二年を経過する日までに一回とする。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築基準法施行細則別記第四号様式から第四号様式の三まで、第二十一号様式の二から第二十一号様式の二の三まで及び第二十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二九年規則第七〇号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年規則第一二三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年規則第九四号)

この規則は、平成三十年六月二十九日から施行する。

附則(平成三一年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第十一条及び第十三条の三第二項の改正規定並びに別記第四号様式の三を別記第四号様式の四とし、別記第四号様式の二を別記第四号様式の三とし、別記第四号様式の次に一様式を加える改正規定 平成三十一年四月一日

二 第二条第一項及び第十三条の改正規定 平成三十一年六月一日

三 第五条の二及び第十五条の四第二項第一号の改正規定 建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日

(施行の日=令和元年六月二五日)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築基準法施行細則別記第七号様式、第九号様式、第二十一号様式の六、第二十二号様式、第二十二号様式の十及び第二十二号様式の十一による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和元年規則第二七号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和元年規則第九三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築基準法施行細則別記第十九号様式及び第十九号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和二年規則第一三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築基準法施行細則別記第四号様式及び第四号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和三年規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築基準法施行細則別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和三年規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築基準法施行細則別記第一号様式から第三号様式の二まで、第四号様式の三、第四号様式の四、第七号様式、第八号様式、第八号様式の三から第十号様式まで、第十一号様式、第十二号様式、第十三号様式、第十五号様式の二から第十五号様式の四まで、第十七号様式、第十八号様式、第二十一号様式の二から第二十一号様式の三まで、第二十一号様式の六、第二十二号様式及び第二十二号様式の三から第二十二号様式の十二までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和三年規則第二二七号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築基準法施行細則別記第二十一号様式の二、第二十一号様式の二の二、第二十二号様式の五、第二十二号様式の六及び第二十二号様式の七から第二十二号様式の九までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和四年規則第二九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築基準法施行細則別記第二十二号様式の十二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和五年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和五年規則第七四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年規則第一四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和六年規則第八号)

1 この規則は、令和六年三月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築基準法施行細則別記第一号様式、第二号様式、第二号様式の二、第七号様式、第十七号様式、第十八号様式及び第二十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和六年規則第二九号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築基準法施行細則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和六年規則第一三七号)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都建築基準法施行細則の書式により提出されている報告書その他の書類は、この規則による改正後の東京都建築基準法施行細則の書式により提出されたものとみなす。

附則(令和六年規則第一六五号)

この規則は、令和六年十一月一日から施行する。

附則(令和七年規則第九三号)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築基準法施行細則別記第二十二号様式の十から第二十二号様式の十二までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和七年規則第一三一号)

1 この規則は、令和七年七月一日から施行する。ただし、別記第二十二号様式の十四及び第二十二号様式の十六から第二十二号様式の十九までの改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築基準法施行細則別記第二十二号様式の十四及び第二十二号様式の十六から第二十二号様式の十九までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第一(第九条関係)

(平五規則六四・全改、平一六規則一一〇・一部改正)

建築物の種類 | 図書の種類 | 明示すべき事項 |

がけに接する場所を建築敷地とする建築物 | 詳細図 | 縮尺、構造耐力上主要な部分の材料の種類及び寸法、がけの高さ並びにがけの上下端から建築物までの水平距離 |

構造計算書 |

| |

道路面と地盤面に高低差のある敷地の建築物 | 縦断面図 | 縮尺並びに道路、地盤及びその高低差 |

興行場等の用途に供する建築物 | 平面図又は別紙に併記 | 各階及び各興行場ごとの客席の定員及びその算定方法並びに各階の客席の出入口、階段及び建築物の屋外へ通ずる出入口の幅の合計 |

共同住宅等の用途に供する建築物 | 各階の共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の床面積の合計 | |

地階に居室を有する建築物 | 換気設備図 | 縮尺、機械室及びダクトの詳細並びに給気口、排気口及び外気取入口の位置及び寸法 |

別表第二(第十四条の二関係)

(昭四四規則一四一・追加、昭五〇規則一三二・一部改正)

| 区域 |

一 | 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区及び荒川区の区域 |

二 | 支庁の所管区域 |

別表第三(第十四条の二関係)

(昭四四規則一四一・追加、昭四五規則一九一・昭四六規則二〇八・昭四七規則九一・昭四八規則四一・昭五〇規則一三二・昭五七規則九〇・一部改正)

区市町名 | 区域 |

板橋区 | 一 相生町、小豆沢一丁目、小豆沢二丁目、小豆沢三丁目、小豆沢四丁目、板橋一丁目、板橋二丁目、板橋三丁目、板橋四丁目、稲荷台、泉町、大谷口町一丁目、大谷口町二丁目、大谷口北町、大谷口上町、大原町、大山金井町、大山西町、大山町、大山東町、上板橋一丁目、上板橋二丁目、上板橋三丁目、赤塚一丁目、赤塚二丁目、赤塚三丁目、赤塚四丁目、赤塚五丁目、赤塚六丁目、赤塚七丁目、赤塚八丁目、赤塚新町一丁目、赤塚新町二丁目、赤塚新町三丁目、加賀一丁目、加賀二丁目、熊野町、小茂根一丁目、小茂根二丁目、小茂根三丁目、小茂根四丁目、小茂根五丁目、桜川一丁目、桜川二丁目、桜川三丁目、幸町、栄町、志村一丁目、志村二丁目、志村三丁目、新河岸一丁目、新河岸二丁目、新河岸三丁目、大門、高島平一丁目、高島平二丁目、高島平三丁目、高島平四丁目、高島平五丁目、高島平六丁目、高島平七丁目、高島平八丁目、高島平九丁目、清水町、坂下一丁目、坂下二丁目、坂下三丁目、東新町一丁目、東新町二丁目、徳丸一丁目、徳丸二丁目、徳丸三丁目、徳丸四丁目、徳丸五丁目、徳丸六丁目、徳丸七丁目、徳丸八丁目、常盤台一丁目、常盤台二丁目、常盤台三丁目、常盤台四丁目、中板橋、仲宿、仲町、中丸町、中台一丁目、中台二丁目、中台三丁目、成増一丁目、成増四丁目、西台一丁目、西台二丁目、西台三丁目、西台四丁目、 二 成増二丁目、成増三丁目及び成増五丁目のうちそれぞれ知事が定める区域 |

練馬区 | 一 旭町二丁目、旭町三丁目、旭丘一丁目、旭丘二丁目、春日町三丁目、春日町五丁目、北町一丁目、北町二丁目、北町三丁目、北町四丁目、北町五丁目、小竹町一丁目、小竹町二丁目、向山一丁目、向山二丁目、向山三丁目、桜台一丁目、桜台二丁目、桜台三丁目、桜台四丁目、桜台五丁目、桜台六丁目、栄町、高野台三丁目、高野台四丁目、高野台五丁目、豊玉上一丁目、豊玉上二丁目、豊玉北一丁目、豊玉北二丁目、豊玉北三丁目、豊玉北四丁目、豊玉北五丁目、豊玉北六丁目、豊玉中一丁目、豊玉中二丁目、豊玉中三丁目、豊玉中四丁目、豊玉南一丁目、豊玉南二丁目、豊玉南三丁目、中村一丁目、中村二丁目、中村三丁目、中村北一丁目、中村北二丁目、中村北三丁目、中村北四丁目、中村南一丁目、中村南二丁目、中村南三丁目、錦一丁目、錦二丁目、貫井一丁目、貫井二丁目、貫井三丁目、練馬一丁目、練馬二丁目、練馬三丁目、練馬四丁目、羽沢一丁目、羽沢二丁目、羽沢三丁目、早宮一丁目、早宮三丁目、氷川台一丁目、氷川台二丁目、氷川台三丁目、氷川台四丁目、富士見台一丁目、富士見台二丁目、富士見台三丁目、平和台一丁目、及び平和台二丁目の区域 二 上石神井二丁目、春日町一丁目、春日町四丁目、春日町六丁目、北田中町、北町六丁目、北町七丁目、北町八丁目、向山四丁目、下石神井二丁目、田柄二丁目、田柄三丁目、田柄四丁目、田柄五丁目、高野台一丁目、高野台二丁目、貫井四丁目、貫井五丁目、早宮二丁目、早宮四丁目、光が丘、富士見台四丁目、平和台三丁目、平和台四丁目、南田中町、谷原二丁目及び谷原五丁目のうちそれぞれ知事が定める区域 |

足立区 | 一 千住一丁目、千住二丁目、千住三丁目、千住四丁目、千住仲町、千住河原町、千住橋戸町、千住緑町一丁目、千住緑町二丁目、千住緑町三丁目、千住桜木一丁目、千住柳町、千住龍田町、千住宮元町、千住中居町、千住寿町、日ノ出町、千住旭町、柳原一丁目、柳原二丁目、千住東一丁目、千住東二丁目、千住関屋町、小台一丁目、小台二丁目、宮城一丁目、宮城二丁目、西綾瀬一丁目、西綾瀬二丁目、西綾瀬三丁目、西綾瀬四丁目、弘道一丁目、弘道二丁目、青井一丁目、青井二丁目、青井三丁目、青井四丁目、青井五丁目、青井六丁目、中央本町一丁目、中央本町二丁目、中央本町三丁目、中央本町四丁目、中央本町五丁目、足立三丁目、足立四丁目、梅田二丁目、梅田五丁目、梅田六丁目、梅田七丁目、梅田八丁目、梅島一丁目、梅島二丁目、梅島三丁目、関原一丁目、関原二丁目、関原三丁目、西新井栄町一丁目、西新井栄町二丁目、西新井栄町三丁目、西新井本町一丁目、西新井本町五丁目、本木一丁目、本木二丁目、本木東町、本木南町、本木西町、本木北町、興野一丁目、江北二丁目、新田一丁目、新田二丁目及び新田三丁目の区域 二 千住五丁目、千住大川町、千住元町、千住桜木二丁目、千住 |

| 一 新小岩一丁目、新小岩二丁目、新小岩三丁目、新小岩四丁目、東新小岩一丁目、東新小岩三丁目、東新小岩五丁目、東新小岩六丁目、東新小岩七丁目、東新小岩八丁目、西新小岩一丁目、西新小岩二丁目、西新小岩三丁目、西新小岩四丁目、西新小岩五丁目、奥戸一丁目、奥戸二丁目、奥戸三丁目、奥戸七丁目、奥戸八丁目、奥戸九丁目、東立石一丁目、東立石二丁目、東立石三丁目、東立石四丁目、東四つ木一丁目、東四つ木二丁目、東四つ木三丁目、東四つ木四丁目、四つ木一丁目、四つ木二丁目、四つ木三丁目、四つ木四丁目、四つ木五丁目、立石一丁目、立石二丁目、立石三丁目、立石四丁目、立石五丁目、立石六丁目、立石七丁目、立石八丁目、白鳥一丁目、白鳥二丁目、白鳥三丁目、白鳥四丁目、青戸一丁目、青戸二丁目、青戸三丁目、青戸四丁目、青戸五丁目、青戸六丁目、青戸七丁目、青戸八丁目、亀有一丁目、亀有二丁目、亀有三丁目、亀有四丁目、西亀有一丁目、西亀有三丁目、お花茶屋一丁目、お花茶屋二丁目、お花茶屋三丁目、東堀切一丁目、東堀切二丁目、東堀切三丁目、堀切一丁目、堀切二丁目、堀切三丁目、堀切四丁目、堀切五丁目、堀切六丁目、堀切七丁目、堀切八丁目、宝町一丁目、宝町二丁目、小菅一丁目、小菅二丁目、小菅三丁目、小菅四丁目、新宿一丁目、新宿二丁目、新宿四丁目、新宿五丁目、細田二丁目及び高砂一丁目の区域 二 東新小岩二丁目、東新小岩四丁目、奥戸四丁目、奥戸五丁目、奥戸六丁目、亀有五丁目、西亀有二丁目、新宿三丁目、高砂二丁目、高砂六丁目、高砂七丁目、細田一丁目及び細田三丁目のうちそれぞれ知事が定める区域 |

江戸川区 | 一 平井一丁目、平井二丁目、平井三丁目、平井四丁目、平井五丁目、平井六丁目、平井七丁目、逆井一丁目、西小松川町、小松川一丁目、小松川二丁目、小松川三丁目、小松川四丁目、北 二 松本町、上一色町、西 |

備考 この表に掲げる区域は、それぞれ昭和五十六年四月一日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。 | |

別記

(平6規則77・全改、平11規則149・平12規則338・平27規則95・令元規則27・令3規則57・令6規則8・令6規則29・一部改正)

(平20規則17・全改、令元規則27・令3規則57・令6規則8・令6規則29・一部改正)

(平6規則77・全改、平12規則338・令元規則27・令3規則57・令6規則8・令6規則29・一部改正)

(平12規則338・全改、令元規則27・令3規則57・一部改正)

(平27規則95・追加、令元規則27・令3規則57・令6規則29・一部改正)

(令7規則93・追加)

(平20規則102・全改、平27規則95・平28規則184・令元規則27・令2規則132・令3規則9・一部改正)

(平31規則2・追加、令元規則27・令2規則132・一部改正)

(平17規則198・追加、平20規則102・平28規則184・一部改正、平31規則2・旧第4号様式の2繰下、令元規則27・令3規則57・一部改正)

(平17規則198・追加、平20規則102・平28規則184・一部改正、平31規則2・旧第4号様式の3繰下、令元規則27・令3規則57・一部改正)

第5号様式 削除

(昭45規則249)

第6号様式 削除

(昭45規則249)

(令5規則145・全改、令6規則8・一部改正)

(平12規則338・追加、令元規則27・令5規則74・一部改正)

(平22規則34・全改、令元規則27・令3規則57・一部改正)

(平22規則34・全改、平25規則82・令元規則27・令5規則74・一部改正)

(平22規則34・追加、令元規則27・令3規則57・一部改正)

(平25規則82・全改、平27規則18・平31規則2・令元規則27・令3規則57・一部改正)

(平22規則34・全改、令元規則27・令3規則57・一部改正)

(平22規則34・全改、令元規則27・令5規則74・一部改正)

(平25規則82・全改、平27規則18・令元規則27・令3規則57・一部改正)

(平12規則338・全改、令元規則27・令3規則57・一部改正)

(平12規則338・追加、令元規則27・令5規則74・一部改正)

(平12規則338・全改、令元規則27・令3規則57・一部改正)

(平12規則338・追加、令元規則27・令5規則74・一部改正)

第14号様式及び第15号様式 削除

(昭57規則90)

(平6規則77・全改、平7規則167・平12規則338・令元規則27・令3規則57・一部改正)

(平6規則77・全改、平7規則167・平12規則338・令元規則27・令3規則57・一部改正)

(平7規則167・全改、平12規則338・令元規則27・令3規則57・一部改正)

第16号様式 削除

(昭50規則132)

(平6規則77・全改、平11規則149・平12規則338・平27規則95・令元規則27・令3規則57・令6規則8・令6規則29・一部改正)

(平6規則77・全改、平11規則149・平12規則338・平27規則95・平27規則140・令元規則27・令3規則57・令6規則8・令6規則29・一部改正)

(平14規則299・全改、令元規則93・一部改正)

(平14規則299・追加、令元規則93・一部改正)

第20号様式及び第21号様式 削除

(平20規則102)

(平17規則198・全改、平20規則102・平28規則184・令元規則27・令3規則57・令3規則227・一部改正)

(平17規則198・全改、平20規則102・平28規則184・令元規則27・令3規則57・令3規則227・一部改正)

(平17規則198・追加、平28規則184・令元規則27・令3規則57・一部改正)

(令6規則137・全改)

第21号様式の4 削除

(平20規則17)

(平17規則198・追加、平22規則34・令元規則27・一部改正)

(平17規則198・追加、平20規則17・平22規則34・平31規則2・令元規則27・令3規則57・一部改正)

(令5規則145・全改、令6規則8・一部改正)

(平12規則338・追加、平30規則94・令元規則27・令5規則74・一部改正)

(令6規則137・全改)

第22号様式の4 削除

(令6規則137)

(平20規則102・追加、令元規則27・令3規則57・令3規則227・令6規則29・一部改正)

(平20規則102・追加、令元規則27・令3規則57・令3規則227・令6規則29・一部改正)

(令3規則227・追加、令6規則29・一部改正)

(平20規則102・追加、平27規則95・令元規則27・令3規則57・令3規則227・令6規則29・一部改正)

(平20規則102・追加、平27規則95・令元規則27・令3規則57・令3規則227・令6規則29・一部改正)

(平20規則102・追加、令元規則27・令3規則57・令3規則227・令6規則29・一部改正)

(令7規則93・追加)

(令7規則93・追加)

(令7規則93・追加)

(令7規則93・旧第22号様式の10繰下・全改)

(令7規則93・追加、令7規則131・一部改正)

(令7規則93・旧第22号様式の11繰下・全改)

(令7規則93・追加、令7規則131・一部改正)

(令7規則93・追加、令7規則131・一部改正)

(令7規則93・追加、令7規則131・一部改正)

(令7規則93・旧第22号様式の12繰下・全改、令7規則131・一部改正)

(平6規則77・全改、平11規則149・平12規則338・平17規則198・令元規則27・一部改正)

(平17規則198・追加、平28規則184・令元規則27・一部改正)

(平22規則34・追加、令元規則27・一部改正)