○東京都下水道局会計事務規程

昭和四一年一二月二七日

下水道局管理規程第三〇号

東京都下水道局会計事務規程を次のように定める。

東京都下水道局会計事務規程

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 帳簿、諸表及び伝票並びに勘定体系

第一節 帳簿及び諸表(第四条―第七条)

第二節 伝票及び日計表(第八条―第十五条)

第三節 勘定体系(第十六条)

第三章 金銭会計

第一節 通則(第十七条―第二十六条)

第二節 収入(第二十七条―第四十七条)

第三節 支出(第四十八条―第八十四条)

第三節の二 振替え(第八十四条の二・第八十四条の三)

第四節 削除

第五節 預り金及び預り有価証券(第八十七条―第九十三条の二)

第六節 金融機関の検査(第九十四条―第九十八条)

第四章 たな卸資産会計

第一節 通則(第九十九条―第百二条)

第二節 削除

第三節 削除

第四節 出納保管(第百十四条―第百三十八条)

第五節 たな卸し(第百三十九条―第百四十二条)

第五章 決算(第百四十三条―第百四十八条)

第六章 決算品(第百四十九条―第百五十九条)

第七章 引継ぎ(第百六十条・第百六十一条)

第八章 監督責任及び保管責任(第百六十二条―第百六十四条)

付則

第一章 総則

(通則)

第一条 東京都下水道局(以下「局」という。)の会計事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

二 所 分課規程第五条に定める事業機関のうち下水道事務所、水再生センター(森ヶ崎水再生センターに限る。)及び基幹施設再構築事務所をいう。

四 センター 分課規程第五条に定める事業機関のうち流域下水道本部水再生センター及び水再生センター(森ヶ崎水再生センターを除く。)をいう。

(昭四四下水管規程三・昭四五下水管規程一八・昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・昭四九下水管規程一〇・昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・昭五六下水管規程七・昭五六下水管規程一八・昭五七下水管規程二七・昭六一下水管規程一一・平二下水管規程四〇・平六下水管規程二三・平八下水管規程二九・平一一下水管規程二七・平一六下水管規程一四・平一八下水管規程五・平二〇下水管規程二三・令六下水管規程九・一部改正)

(企業出納員)

第二条の二 局に企業出納員を置く。

一 経理部長 公金及び貯蔵品の出納保管、下水道料金(以下この条において「料金」という。)その他の収入金の収納保管及び収納用釣銭の保管その他の会計事務

二 総務部長 東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号)第十七条及び個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年東京都条例第百三十号)第六条にそれぞれ定める開示手数料(以下この条において「開示手数料」という。)の収納保管及び収納用釣銭の保管に関する会計事務

三 施設管理部長 公共下水道台帳の複写料その他の収入金の収納保管及び収納用釣銭の保管に関する会計事務

四 下水道事務所長 料金その他の収入金の収納保管及び収納用釣銭の保管並びに貯蔵品の出納保管に関する会計事務

五 所の長(前号に掲げる者を除く。) 貯蔵品の出納保管に関する会計事務

六 流域下水道本部管理部長 開示手数料、流域下水道台帳の複写料その他の収入金の収納保管及び収納用釣銭の保管並びに貯蔵品の出納保管に関する会計事務

七 前各号に掲げる者のほか、下水道局長(以下「局長」という。)が指定する職員 局長が指定する会計事務

(昭五六下水管規程七・追加、昭五八下水管規程二四・平一二下水管規程一・平一三下水管規程一九・平一四下水管規程二・平一七下水管規程四・平一八下水管規程五・平二〇下水管規程二三・平二七下水管規程五〇・令四下水管規程五三・令六下水管規程九・一部改正)

(様式)

第三条 この規程の施行について必要な様式は、別記に定めるものを除き、別に定める。

(平一二下水管規程一・一部改正)

第二章 帳簿、諸表及び伝票並びに勘定体系

(昭五八下水管規程二四・改称)

第一節 帳簿及び諸表

(昭五八下水管規程二四・改称)

(経理部長の帳簿及び諸表)

第四条 経理部長は、次に掲げる帳簿及び諸表を備えて、その主管に属する事務を整理しなければならない。

一 仕訳日記帳

二 総勘定元帳

三 支払明細表

四 支払伝票受払日計表

五 預金明細表

六 残高内訳表

七 振替整理簿

八 預り金整理簿

九 預り有価証券整理簿

十 小切手整理簿

十一 貯蔵品総括出納簿

(昭五〇下水管規程二・昭五八下水管規程二四・平六下水管規程二六・平九下水管規程四・平一二下水管規程一・平一九下水管規程一八・一部改正)

(部及び所の長)

第五条 部及び所の長は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて、その主管に属する事務を整理しなければならない。

一 収入金整理簿

二 収入徴収簿

三 概算払及び前渡金整理簿

四 前受金整理簿

五 貯蔵品出納簿

六 収納金受払簿

七 領収証書受払簿

(昭四五下水管規程一八・昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・昭四九下水管規程一〇・平九下水管規程四・平一二下水管規程一・一部改正)

(帳簿の記載)

第六条 帳簿の記載は、会計伝票または証拠となる書類によらなければならない。

一 各口座の索引を付すること。

二 各欄の事項及び金額は、さかのぼつて記入しないこと。

三 一旦記入した事項または金額の誤記訂正は、その部分に二線を引き、正確な記入をすること。

四 残の欄に記入すべき金額がないときは、零を黒書し、予算に対して収入額が超過したときは、その金額を赤書きすること。

五 毎月末の月計を、二月以上にわたるときは累計を付すること。ただし、月計及び累計を付することを必要としない帳簿は、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、電子計算組織を用いる場合は、別に定めるところによる。

(平一八下水管規程五・一部改正)

(帳簿の照合)

第七条 経理部長は、総勘定元帳と仕訳日記帳その他相互に関係する帳簿を随時照合確認しなければならない。ただし、電子計算組織により、同一データを使用して出力した帳簿は、照合を省略することができる。

(昭五〇下水管規程二・平一八下水管規程五・一部改正)

第二節 伝票及び日計表

(会計伝票)

第八条 局の業務に係る会計取引は、すべて会計伝票により整理しなければならない。

(会計伝票の種類)

第九条 会計伝票は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払取引について発行する。

4 振替伝票は、前二項に規定するもの以外の取引について発行する。

(会計伝票の発行)

第十条 会計伝票は、証拠書類に基づいて、部若しくは所の予算事務を主管する課長又は森ヶ崎水再生センター次長(以下「会計伝票発行者」という。)が発行する。

2 会計伝票を発行しようとするときは、予算の有無及び法規に適合するかどうか調査しなければならない。

3 会計伝票の記載事項は訂正することができない。

(昭四三下水管規程五・昭四五下水管規程一八・昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・昭四九下水管規程一〇・昭五七下水管規程二七・昭六〇下水管規程一二・平一六下水管規程一四・平一八下水管規程五・一部改正)

(会計伝票の取消、訂正)

第十一条 会計伝票発行者は、過誤その他の理由により会計伝票を取り消し、または訂正しようとする場合は、理由を付して取消または訂正の振替伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の整理)

第十二条 会計伝票は、毎日記帳して整理しなければならない。

2 記帳の日付は、次の各号によらなければならない。

一 収入伝票及び支払伝票は、現金出納日とすること。

二 振替伝票は、伝票発行日(購買請求書をかねる振替伝票は検収日)とすること。ただし、やむを得ない場合は、受理した日とすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、電子計算組織を用いる場合は、別に定めるところによる。

(平一八下水管規程五・一部改正)

(収支金日計表)

第十三条 経理部長は、毎日、会計伝票に基づいて、収支金日計表を作成しなければならない。

(昭五八下水管規程二四・平一二下水管規程一・平一八下水管規程五・一部改正)

(支払伝票受払日計表)

第十四条 経理部長は、毎日、支払伝票に基づいて、支払伝票受払日計表を作成しなければならない。

(平一二下水管規程一・平一八下水管規程五・一部改正)

(会計伝票等の保存)

第十五条 会計伝票及び証拠書類等は、それぞれ日付を追つて編成し、保存しなければならない。

(平一二下水管規程一・一部改正)

第三節 勘定体系

(勘定体系)

第十六条 勘定体系は、貸借対照表勘定、損益計算書勘定その他の必要な整理勘定とする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定める。

第三章 金銭会計

第一節 通則

(出納事務の取扱箇所)

第十七条 公金出納保管の事務は、経理部において行う。

2 公金収納保管の事務は、次に掲げる箇所(以下この章において「収納箇所」という。)において取り扱うことができる。

一 総務部

二 施設管理部

三 流域下水道本部

四 下水道事務所

(昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・昭五五下水管規程一八・昭五六下水管規程七・昭五八下水管規程二四・昭六〇下水管規程一二・平一八下水管規程五・平二〇下水管規程二三・一部改正)

(徴収事務の委任)

第十八条 収入の徴収事務(収納事務を除く。)は、これを部及び所の長に委任する。

(昭四七下水管規程一九・昭五六下水管規程七・一部改正)

(公金の収納委託)

第十九条 公金の収納については、第三十一条第一項に規定するものを除くほか、別に定めるところにより、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に委託して取り扱わせる。

(平六下水管規程二六・平一二下水管規程一・一部改正)

(公金の支払)

第二十条 公金の支払いについては、別に定めるところにより、出納取扱金融機関に委託して取り扱わせる。

(会計伝票の審査)

第二十一条 経理部長は、会計伝票を受けたときは、法規及び関係書類に基づいてその伝票を審査しなければならない。この場合において、特に必要があると認めるときは、関係人に対する照会その他実地に調査を行うことができる。

一 内容に過誤があるとき。

二 内容が明らかに法規に反するものと認めたとき。

三 発行の根拠が明確でないとき。

(平九下水管規程四・全改)

(首標金額の表示)

第二十二条 納入通知書、納付書、払込書、請求書、領収証書、会計伝票その他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビヤ数字を用いなければならない。ただし、やむを得ない場合には、漢数字を用いることができる。この場合においては、「一」、「二」、「三」、「十」、「二十」又は「三十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」又は「参拾」の字体を用いなければならない。

2 前項の首標金額の頭書には、アラビヤ数字については¥の記号を、漢数字については金の文字を併記しなければならない。ただし、電子計算組織その他の機器に直接入力する会計伝票又はそれらにより作成される帳票等については、¥その他の記号を付することができる。

(昭五六下水管規程七・全改、昭六二下水管規程一一・平一二下水管規程一・一部改正)

(金額、数量等の訂正)

第二十三条 会計伝票その他収支に関する証拠書類の金額、数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。ただし、会計伝票を除く証拠書類の記載事項を、やむを得ない場合において訂正しようとするときは、二線を引き、その右側または上位に正書して、削除した文字は明らかに読みうるようにしておかなければならない。

2 前項ただし書により訂正したときは、欄外に訂正の表示を明記して証印を押さなければならない。

(平一八下水管規程五・一部改正)

(外国文の証拠書類)

第二十四条 収支に関する証拠書類で外国文をもつて記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、これを記名押印とみなして処理することができる。

(納入者、債権者の権利義務の承継)

第二十五条 収入伝票または支払伝票を発行した後に、その納入者若しくは債権者の権利義務に承継の事実が生じたときまたは債権者が代理人を選任し若しくは解任したときは、それぞれ必要書類を徴したうえ、承継者または代理人若しくは本人に対して収支の執行をすることができる。数件または継続使用のものについては、経理部長の証印を受けて前記の必要書類の添付を省略することができる。

(現金預金の残高照合等)

第二十六条 経理部長は、毎日、収支金日計表と預金明細表とによつて出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に預け入れた現金の収支を照合しなければならない。

2 経理部長は、毎月末、収支金月計表の現金預金現在高と出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が発行する収支計算書並びに振替整理簿の残高とを照合しなければならない。

(昭六二下水管規程一一・平六下水管規程二六・平一二下水管規程一・平一八下水管規程五・平一九下水管規程一八・一部改正)

第二節 収入

(収入の調定)

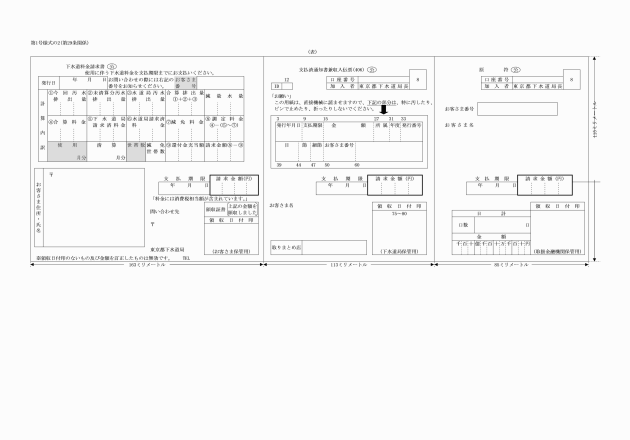

第二十七条 部及び所の長は、収入を徴収しようとするときは、収入の根拠(法規及び契約条項等)、所属年度、収入科目、収入金額、納入義務者等を明示して、これを調定しなければならない。

2 前項の規定により調定を行なつたときは、会計伝票発行者は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

(昭四三下水管規程五・昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・一部改正)

(調定の更正等)

第二十八条 過誤その他の理由によつて、調定の更正または取消をしたときは、前条第二項の規定に準じて振替伝票を発行しなければならない。

(納入の通知)

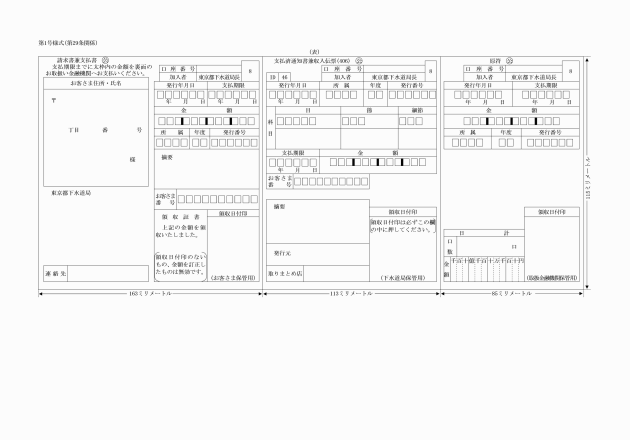

第二十九条 部及び所の長は、前二条の規定により調定をし、又は調定を更正したときは、第三十三条の規定による場合を除くほか、直ちに納入通知書(納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成し、納入者に送付(電磁的記録にあつては送信。次条、第三十四条第一項及び第三十四条の二第二項において同じ。)しなければならない。ただし、その性質上納入通知書によりがたい場合には、口頭その他の方法により納入の通知をすることができる。

(昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・令三下水管規程三三・一部改正)

(納入通知書の発行)

第三十条 納付期限の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納付期限の十日前までに送付しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(令三下水管規程三三・一部改正)

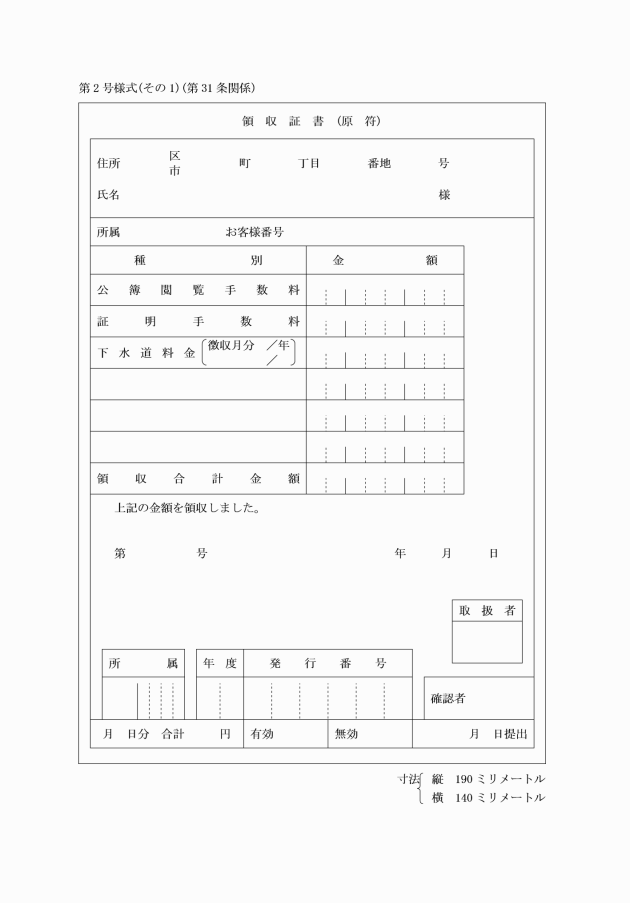

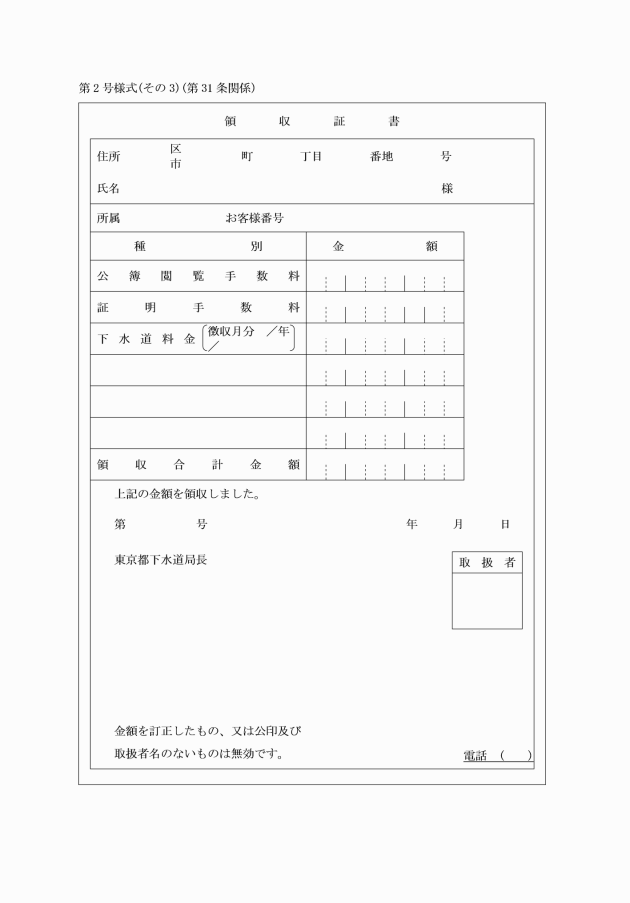

(領収証書による収納)

第三十一条 料金その他の収入金は、経理部及び収納箇所の窓口並びに現場で直接領収することができる。この場合、領収証書を納入者に交付しなければならない。

2 前項後段の規定にかかわらず、経理部及び収納箇所の企業出納員が納入者において支払の事実を確認できる措置が講じられていると認めるときは、領収証書を交付しないことができる。

3 経理部及び収納箇所の企業出納員は、領収証書については領収証書受払簿により、収納金については収納金受払簿により、それぞれ整理しなければならない。

(平一二下水管規程一・令三下水管規程一八・令三下水管規程三三・一部改正)

(継続、分割収入)

第三十二条 月決めの契約又は年度契約により継続収入又は分割収入をするものにあたつては、会計伝票発行者は、収入の根拠となる契約書等の余白に収入経過を明示し、又は継続(分割)収入票を添付しなければならない。

(昭四三下水管規程五・全改)

(納付書による収納)

第三十三条 次の各号の一に該当する場合は、納付書により収納しなければならない。

一 補助金、企業債及び出資金を収入する場合

二 資金の前渡を受けた者が源泉徴収をした額を払い込む場合

三 納入通知書を発行した後に調定の変更その他により納付すべき金額が減少した場合又は納付期限を繰り上げた場合

四 納入通知書を紛失又は著しく汚損した場合

六 資金前渡を受けた者又は概算払を受けた者が精算残金を返納する場合

七 前各号のほか、部及び所の長が必要と認めた場合

(昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・平一二下水管規程一・平一九下水管規程一八・一部改正)

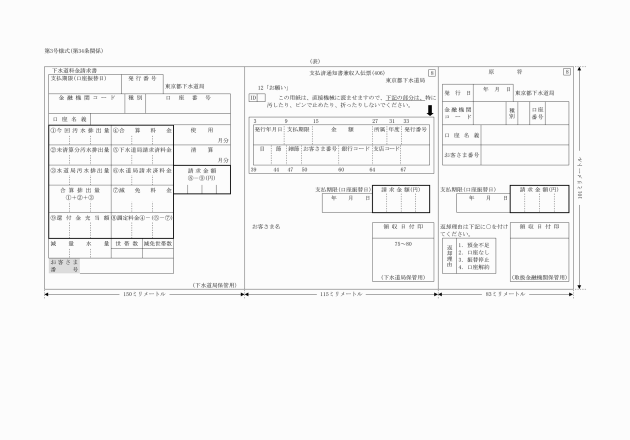

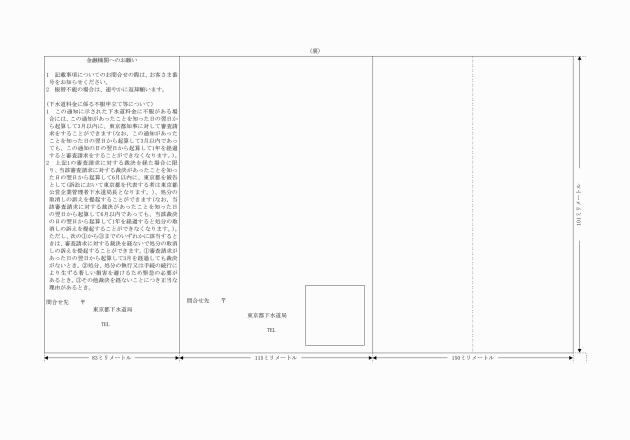

(口座振替による収納)

第三十四条 部及び所の長は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に、普通預金口座又は当座預金口座を設けている納入者から、収納金について、口座振替の方法により納付する旨の申出があるときは、納入者が指定する金融機関に納入通知書を送付することができる。

2 部及び所の長は、前項の規定による申出を受けたときは、納入者をして、当該金融機関の承諾を得て、収納金口座振替開始届を提出させなければならない。

3 部及び所の長は、納入者が口座振替により収納金を納付する方法を取り止める旨の申出があつたときは、収納金口座振替廃止届を提出させなければならない。

4 経理部長は、第一項に規定されている口座振替の方法により、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関から納入済通知書の送付を受けたときは、領収証書を納入者に送付する。

(昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・平六下水管規程二六・平一八下水管規程五・平一九下水管規程四・一部改正)

(指定納付受託者による納付による収納)

第三十四条の二 部及び所の長は、納入者が指定納付受託者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)に収納金の納付を委託したときは、当該指定納付受託者から、収納金を領収することができる。

2 部及び所の長は、前項の規定による収納をする場合、当該指定納付受託者に納入通知書を送付することができる。

3 指定納付受託者及び地方自治法第二百三十一条の二の四に規定する政令で定める者の要件は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十八条に定めるところによるほか、局長が別に定めるところによる。

(令三下水管規程三三・追加、令六下水管規程九・一部改正)

(公金の徴収又は収納事務の委託)

第三十四条の三 局長は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条の二において準用する地方自治法第二百四十三条の二から第二百四十三条の二の五までの規定に基づき、公金の徴収又は収納に関する事務を指定公金事務取扱者(地方自治法第二百四十三条の二第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)に委託することができる。

2 指定公金事務取扱者の要件は、地方公営企業法施行令第二十六条の四第二項において準用する地方自治法施行令第百七十三条に定めるところによるほか、局長が別に定めるところによる。

3 指定公金事務取扱者は、地方公営企業法施行令第二十六条の四第二項において読み替えて準用する地方自治法施行令第百七十三条の二第二項の規定に基づき、徴収し、又は収納した公金を局長が指定する期日までに、当該公金の明細を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、納付書により局長が指定する金融機関に払い込まなければならない。

(令三下水管規程三三・追加、令六下水管規程九・一部改正)

(過誤納金等の還付の特例)

第三十五条 収納箇所の企業出納員は、第八十四条第一項の規定にかかわらず、過誤納金及び前受金を還付するときは、当日の収納金を還付金に繰替使用することができる。

(昭四三下水管規程五・全改、平一二下水管規程一・一部改正)

(収納金の払込み)

第三十六条 経理部及び収納箇所の企業出納員は、その取り扱つた収納金を納付書によつて、即日(即日払い込むことができない場合には、金融機関の翌営業日)出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(平元下水管規程一・平一二下水管規程一・一部改正)

(受領する証券の条件)

第三十七条 小切手等は、持参人払式又は局長を受取人に指定するもので、その金額が請求金額を超えないものでなければならない。

2 小切手にあつては、次の条件を備えたものでなければならない。

一 電子交換所の手形交換加盟者又はこれに交換を委託した者が支払人で、支払地の区域が全国の区域のもの

二 振出しの日から起算し、八日(その末日が日曜日又は銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第五条第一項各号に掲げる日の場合であつても、これを延長しない。)を経過していないもの

3 総務大臣が指定する有価証券にあつては、発行の日から起算し百七十五日を経過していないものでなければならない。

(令四下水管規程三二・全改)

(受領証券の取扱)

第三十八条 経理部及び収納箇所の企業出納員は、証券により収納するときは、納入者をして当該証券の裏面に納入者の住所及び氏名(法人にあつては、所在地、名称及び代表者の氏名)を記載の上押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略させることができる。

(平一二下水管規程一・一部改正)

(不渡金額の整理)

第三十九条 経理部及び収納箇所の企業出納員は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関から証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除した額を当日の収入額としなければならない。

2 前項の場合に、経理部及び収納箇所の企業出納員は、不渡金額控除通知書により当該の部又は所の企業出納員にその旨通知しなければならない。

(昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・平一二下水管規程一・一部改正)

(不渡証券の処置)

第四十条 経理部及び収納箇所の企業出納員は、不渡となつた証券の返付を受けたときは、速やかに納入者に対し、証券を返付するとともに、先に交付した領収証書の返還を受けなければならない。この場合において、不渡金額が先に交付した領収証書の記載金額の一部であるときは、不渡金額を控除した額の領収証書を納入者にあらたに交付しなければならない。

(平一二下水管規程一・一部改正)

(不渡金額の徴収)

第四十一条 部及び所の長は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに「証券不渡分」の表示をした納付書を納入者に交付し、現金を納付させなければならない。

(昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・一部改正)

(証券の収納完了時期)

第四十二条 小切手等を使用した者の料金その他の収入金の納付又は納入の義務は、小切手等の支払いがあつた時に完了する。

(平一九下水管規程一八・一部改正)

(経理部長の収納事務)

第四十三条 経理部長は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関から納入済通知書兼収入伝票の送付を受けたときは、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関収入について、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の収支(受)金報告書その他関係書類と照合の上、所属年度、収入科目並びに主管の部及び所の別に仕訳調査して収入金日計表を作成しなければならない。

(昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・平六下水管規程二六・平一八下水管規程五・平一九下水管規程四・平一九下水管規程一八・一部改正)

(部及び所の長の整理)

第四十四条 部及び所の長は、納入済通知書及び収入金日計表に基づいて、関係帳簿の収入整理をしなければならない。ただし、電子計算組織を用いる場合はこの限りでない。

(昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・平一八下水管規程五・一部改正)

(収納用釣銭)

第四十五条 経理部及び収納箇所の企業出納員は、収納用釣銭として現金を保管することができる。

2 前項の保管額は、局長が別に定める。

(平一二下水管規程一・一部改正)

(収入欠損の取扱)

第四十六条 会計伝票発行者は、収入に欠損となつたものがあるときは、収入欠損額調書に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

(昭四三下水管規程五・全改)

(誤払金等の戻入)

第四十七条 支出の戻入に関しては、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻し入れなければならない。

第三節 支出

(支払要求)

第四十八条 会計伝票発行者は、支払いの事由が発生したときは、そのつど支払伝票を発行し、証拠書類を添えて直ちに経理部長に送付しなければならない。

(昭四三下水管規程五・全改)

(支払伝票発行要件)

第四十九条 支払伝票を発行しようとするときは、支出科目及び債権者ごとに調整し、支出科目、所属年度、支払金額、債権者名、印鑑及び支払いの目的の適否を調査し、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合は、支払額調書をもつてこれに代えることができる。

2 件名、債権者及び支払期が同一のもの並びに電子計算組織によつて処理するものについては、二以上の支出科目を連記して、支払伝票を発行することができる。

3 件名、支出科目及び支払期の同一のものについては、二人以上の債権者を合わせて支払伝票を発行することができる。

4 一件の証拠書類で支払伝票が二枚以上にわたる場合は、主たる伝票に添付し、各支払伝票の備考欄にその旨を付記しなければならない。

(昭四六下水管規程一五・昭五六下水管規程七・昭六二下水管規程一一・一部改正)

(支払伝票の添付書類)

第五十条 支払伝票に添付する請求書又は支払額調書には、次に掲げる区分による要件を記載し、かつ、計算の基礎を明らかにする内訳を明示し、又は調書の類を添付しなければならない。

一 諸給与金

イ 給料、手当、報酬、費用弁償

職氏名、給額等。ただし、手当、費用弁償については、根拠規定、文書番号等

ロ 退隠料、退職給与金等

旧職氏名、給額等

ハ 一時扶助料、遺族扶助料、死亡給与金

死亡者の旧職氏名、給額、死亡者との関係

二 旅費

用務、旅行地、年月日、路程、宿泊地、概算額、職氏名、級号、勤務場所

三 工事請負代金

工事名、工事場所、着手及び完了年月日、工事費内訳書、工事検査証、工事の経過を明らかにする書類等

四 削除

五 物件の購入、修繕及び製造等の代金

用途、名称、種類、単価、納品書、物品検査証等

六 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金

工事名、所在地、名称等。移転の登記を要する資産については、登記済年月日又は抹消登記済年月日、物件移転承諾及び完了年月日等

七 企業債の元利金

名称、記号、元金、利率、期間等

八 土地物件借受料及び使用料

所在地、期間、用途、面積、単価等

九 補助金、交付金、負担金、手数料及び保険料

事由、指令番号及び年月日等

十 収入払戻し

払戻請求の理由等

十一 委託料

委託の内容及び金額、事実を証明する書類等

十二 前各号以外のものについては、支出の内容を明らかにした書類

(平一二下水管規程一三・平二〇下水管規程二三・令二下水管規程一五・一部改正)

(請求書の契印)

第五十一条 数葉をもつて一通とする請求書には、債権者をして契印を押させなければならない。請求書が二通以上ある場合においては、支払伝票にその通数を記載しなければならない。

(継続、分割払)

第五十二条 月決め契約又は年度契約等により、継続支払い又は分割支払いをするものにあつては、会計伝票発行者は、支払いの根拠となる契約書等の余白に支払経過を明示し、又は継続(分割)支払票を添付しなければならない。

(昭四三下水管規程五・全改)

(債権者の代理権、印鑑調査)

第五十三条 債権者の代理関係及び印鑑の調査は、会計伝票発行者が行ない、証拠書類に「代理権査了」及び「印鑑照合済」の表示をして認印を押さなければならない。

2 会計伝票発行者は、前項の規定により債権者の印鑑を調査する場合は、権限を有する者の発行する印鑑を証明すべき書類を徴さなければならない。ただし、契約書その他の書類により印鑑を調査しうる場合又はその他の方法により債権者を確認しうる場合は、この限りでない。

(昭四三下水管規程五・全改)

(支払伝票の執行)

第五十四条 経理部長は、支払伝票を受けたときは、支払伝票及び関係書類を審査して、これを執行するものとする。

2 経理部長は、領収欄に債権者の領収印を押させ、又は別に領収証書を徴すると同時に、支払証を債権者に交付しなければならない。この場合において、経理部長は、直ちに小切手を作成し、支払証と引換えにこれを債権者に交付しなければならない。

3 前項後段の規定にかかわらず、債権者の申出があるときは、経理部長は、出納取扱金融機関に現金支払通知書を交付して現金で支払をさせることができる。この場合において、経理部長は、その日の現金支払通知書発行総額を券面金額とする小切手を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

4 支払証の効力は、当日限りとする。

5 官公署等に対する支払金で、当該官公署等の収納機関に払い込む必要のあるものについては、経理部長は、出納取扱金融機関に小切手預り書と引換えに小切手を交付して当該収納機関へ払い込ませなければならない。

6 経理部長は、出納取扱金融機関が前項の払込みを終了したときは、当該金融機関をして、領収者の発する領収証書を提出させなければならない。

(平一二下水管規程一・平一八下水管規程五・一部改正)

(債権者の領収印)

第五十五条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支払額調書による場合を含む。)及び紛失その他やむを得ない事由によつて改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、経理部長は、印鑑を証明する書類その他債権者を確認しうる書類を徴さなければならない。

(支払事務取扱日等)

第五十六条 支払事務取扱日は、月曜日から金曜日まで(東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条第一項第二号及び第三号に掲げる日を除く。)とする。ただし、特に必要があると認めるときは、支払事務取扱日以外の日においても、支払事務を取り扱うことができる。

2 支払事務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。ただし、特に必要があると認めるときは、支払事務取扱時間を臨時に変更することができる。

(平四下水管規程二八・全改)

(小切手の振出し)

第五十七条 経理部長が振り出す小切手は、持参人払式とし、その小切手には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 支払金額

二 小切手番号

三 その他必要な事項

2 小切手の券面金額を表示する場合は、アラビア数字印を用い、文字の記載及び押印は正確明りようにしなければならない。

3 小切手番号は、一会計年度間の一連番号とし、書損または亡失小切手の番号を使用してはならない。

(記載事項の訂正)

第五十八条 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部または右側に正書し、訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字数を記載し、局長の印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第五十九条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなつたときは、当該小切手に斜線を引いたうえ「廃き」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳及び印鑑の保管)

第六十条 経理部長は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれの容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手振出済通知)

第六十一条 経理部長は、小切手を振り出したときは、当日分をまとめて、小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(振出月日の記載及び押印の時期)

第六十二条 小切手の振出月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときに、これをしなければならない。

(小切手の原符の整理)

第六十三条 経理部長は、振り出した小切手の原符は、証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(小切手の使用状況の確認)

第六十四条 経理部長は、小切手整理簿を備え、毎日、小切手帳の枚数、小切手廃き枚数その他必要な事項を記載し、記載内容と事実と相違がないかどうかを確認しなければならない。

(支払小切手の整理)

第六十五条 経理部長は、出納取扱金融機関から当座勘定照合表を受けた場合は、小切手整理簿に記帳整理しなければならない。

2 経理部長は、毎月末、支払小切手未払高を調査、確認しなければならない。

(昭五八下水管規程二四・一部改正)

(亡失、損傷小切手の取扱い)

第六十六条 経理部長は、小切手の亡失または損傷による再交付の請求があつた場合は、除権決定正本または損傷小切手その他必要と認める書類を提出させ、その事実を調査して正当な権利者と認めたときに限り、再交付することができる。

2 経理部長は、前項の規定により小切手の再交付をしたときは、出納取扱金融機関に小切手振出済通知書を返還させ、当該除権決定正本、損傷小切手等とともに原符を添付して保存しておかなければならない。

(平二二下水管規程三三・一部改正)

(償還金の支払)

第六十七条 経理部長は、振り出した小切手がその振り出しの日付から一年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があつたときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続をとらなければならない。

2 前項の場合、小切手所持人が亡失により当該小切手の提出ができないときは、当該亡失小切手の除権決定正本を提出させなければならない。

(平二二下水管規程三三・一部改正)

(支払未済資金の整理)

第六十八条 経理部長は、振出日付から一年を経過し、出納取扱金融機関においてまだ支払いを終らない小切手については、出納取扱金融機関から報告を受け、これを当該一年を経過した日の属する年度の収入に組み入れる手続をとらなければならない。

(隔地払)

第六十九条 経理部長は、隔地にある債権者に支払いをする場合は、支払場所を指定し、出納取扱金融機関に必要な資金を交付して送金させることができる。

2 経理部長は、前項の規定により出納取扱金融機関に隔地払をさせるときは、「隔地払」の表示をした小切手及び隔地払依頼書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。この場合送金通知書を作成し、直接債権者に送付しなければならない。

(昭四三下水管規程五・全改、平一九下水管規程一八・一部改正)

(口座振替による支払)

第七十条 経理部長は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関その他管理者が別に定める金融機関の本店又は支店に、普通預金口座又は当座預金口座を設けている債権者から申し出があつたときは、出納取扱金融機関をして口座振替の方法により支払いをさせることができる。

(昭四七下水管規程二七・平一九下水管規程一八・平二一下水管規程一・一部改正)

(支払金口座登録申請書の提出)

第七十一条 前条の規定による債権者の申出は、局長が別に定めるところにより、支払金口座登録申請書により行わせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、経理部長が必要と認めたときは、債権者の申出は、支払金口座振替依頼書により行わせることができる。

3 部及び所の長は、前項の支払金口座振替依頼書に係る支払伝票を発行したときは、当該支払金口座振替依頼書を請求書に添付して、経理部長に送付しなければならない。

(昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・平六下水管規程二六・一部改正)

(口座振替の方法による支払手続)

第七十二条 経理部長は、口座振替により支払をするときは、「口座振替」の表示をした小切手及び振込依頼書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(平六下水管規程二六・平一八下水管規程五・一部改正)

第七十三条 隔地払又は口座振替の方法により支払をした場合は、出納取扱金融機関の小切手受領書をもつて債権者の領収証書に代えることができる。

(昭四三下水管規程五・全改、平一二下水管規程一・一部改正)

一 非常災害のため即時支払を必要とする経費

二 外国において支払をする経費

三 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

四 官公署に対して支払う経費

五 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

六 謝礼金、慰問金、報償金その他これらに類する経費

七 供託金

八 有料道路の利用に要する経費

九 自動振替により支払う公共料金

十 式典、体育会、講演会、委員会、懇談会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

十一 選考料その他これに類する経費

十二 交際費

十三 前各号のほか、物件の購入等に要する経費(一件の支払金額が五万円以下のものとする。ただし、局長が別に定める方法により支払う場合にあつてはこの限りでない。)

十四 局長が別に定める登録包括信用購入あつせん業者に支払う旅費に相当する経費

十五 前各号のほか、即時支払をしなければ物件の購入等が困難なものに要する経費

4 第一項各号の経費に係る費用は、その都度前渡する。

6 前項の規定による資金の前渡は、局長が別に定める場合を除き、月額三十万円を限度とする。

(昭四五下水管規程一八・昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・昭四八下水管規程三二・昭五〇下水管規程一六・昭五七下水管規程八・昭五七下水管規程二七・昭六〇下水管規程一二・昭六一下水管規程一一・平二下水管規程四〇・平六下水管規程二三・平八下水管規程二九・平九下水管規程四・平一〇下水管規程二八・平一一下水管規程二七・平一一下水管規程三二・平一五下水管規程一四・平一六下水管規程一四・平一八下水管規程五・平一九下水管規程四・平二二下水管規程三三・令五下水管規程一一・令七下水管規程一七・一部改正)

(前渡金の管理)

第七十五条 資金の前渡を受けた者は、その現金を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、十万円以下の現金、直ちに支払を要する場合その他局長が別に定める場合については、この限りでない。

2 資金の前渡を受けた者は、前渡金受払簿を備え、出納の都度整理しなければならない。

3 経理部長並びに主管の部及び所の長は、預金通帳、証拠書類、前渡金受払簿等について随時調査し、又は報告を求めることができる。

(昭五九下水管規程一一・昭六二下水管規程一一・平一五下水管規程一四・平一九下水管規程四・一部改正)

(前渡金による支払)

第七十六条 資金前渡を受けた者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法規又は契約書等に基づきその請求内容を調査して支払をし、領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもつてこれに代えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、第七十四条第一項第九号の規定に基づく前渡金(以下「公共料金前渡金」という。)については、自動振替により支払うものとする。この場合において、公共料金前渡金支払調書を作成し、これをもつて領収証書に代えることができる。

(平一一下水管規程三二・平一二下水管規程一・一部改正)

(前渡金の精算)

第七十七条 資金の前渡を受けた者は、次の各号により精算をしなければならない。

三 前渡金精算書を提出するときは、同時に支払の内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類を経理部長に送付すること。

四 前三号の規定による精算が困難な前渡金については、別に定める方法によりその精算をすること。

2 前項第三号に規定する決裁文書その他の関係書類については、経理部長は、審査終了後、審査済の表示をして返付しなければならない。

(昭四六下水管規程四三・昭四八下水管規程三二・平一一下水管規程三二・平一二下水管規程一・平一五下水管規程一四・一部改正)

(精算残金の処理)

第七十八条 前渡金の精算残金は、直ちに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に返納し、その領収証書を前渡金精算書に添付しなければならない。ただし、第七十四条第一項第九号の規定に基づく前渡金の精算残金及び同条第五項に該当する前渡金の精算残金については翌月又は次回に繰越しをすることができる。

(昭四八下水管規程三二・平一一下水管規程三二・平一二下水管規程一・平一五下水管規程一四・一部改正)

(資金前渡の制限)

第七十九条 資金の前渡を受けた者で第七十七条の精算を終わつていない者は、第七十四条第一項各号に掲げる同一の事項について、かさねて資金の前渡を受けることができない。ただし、同項第一号、第二号又は第九号に該当するもの及びその他緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

2 第七十四条第五項に該当する前渡金について、その月内に不足を生ずる見込みのあるときは、その都度精算の上、新たに前渡を受けることができる。

(昭四八下水管規程三二・平一一下水管規程三二・平一二下水管規程一・平一五下水管規程一四・一部改正)

(精算の更正、返納)

第八十条 局長は、前渡した資金の使途がその交付の目的と相違すると認めたときは、精算の更正又は返納を命ずることができる。

(平一二下水管規程一・一部改正)

(給与、旅費及び児童手当の支払)

第八十一条 職員に支給する給与、旅費及び児童手当の支払は、資金前渡による。

2 前項の事務を取り扱わせるため、職員部に給与総括取扱者を、部(流域下水道本部技術部を除く。以下この条において「部」という。)及び所に給与取扱者を置き、給与事務若しくは旅費事務又は児童手当事務を取り扱う職員のうちから部又は所の長が指定する。

3 部及び所の長は、前項の規定により給与総括取扱者又は給与取扱者を指定したときは、直ちに、その職氏名及び印鑑を経理部長に届け出なければならない。

4 給与総括取扱者又は給与取扱者が転退職その他の理由により給与事務若しくは旅費事務又は児童手当事務を取り扱うことができなくなつたときは、あらたに給与総括取扱者又は給与取扱者を指定し、前項の規定に準じて直ちに経理部長に届け出なければならない。

5 経理部長は、給与若しくは旅費又は児童手当の支給日に給与取扱者に当該資金を前渡しなければならない。

6 給与総括取扱者は、次の各号により給与、旅費及び児童手当に係る前渡金の事務を処理をしなければならない。

一 各人別の支給額を明らかにした仕訳書を作成し、支払伝票に添付して、支給日の四日前までに経理部長に送付すること。ただし、電子計算組織によつて処理する請求については、仕訳書の添付を省略することができる。

二 支給表を給与取扱者に送付すること。

三 給与取扱者から送付を受けた支給表を保管すること。

四 扶養家族の異動その他の理由により返納すべき金額が生じたときは、返納し、前渡額に不足が生じたときは、第一号の規定に準じて請求すること。

7 給与取扱者は、次の各号により給与、旅費及び児童手当に係る前渡金の事務を処理しなければならない。

一 給与総括取扱者が作成した支給表に基づいて給与等を支払い、各人の領収を確認すること。

二 領収を確認した支給表を整理し、給与総括取扱者に送付すること。

三 その他前各号に定めるもの以外の支払事務を処理すること。

8 前渡金受払簿は、前項第二号に規定する支給表をもつてこれに代えることができる。

9 給与、旅費及び児童手当に係る前渡金の精算は省略するものとする。

10 第六項第一号及び前項の規定にかかわらず、概算で支給する旅費については、第七十四条第四項に該当する前渡金の取扱いの例により処理するものとする。ただし、外国旅行以外に係る旅費の場合であつて、精算において追給又は返納を要しないときは、第七十七条第一項第一号に規定する前渡金精算書の作成及び経理部長への提出は省略するものとする。

11 会計年度任用職員に対する報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の支払については、前各項の規定に準じて処理することができる。

(昭四五下水管規程三二・昭四六下水管規程一五・昭四七下水管規程五・昭四七下水管規程一九・昭四八下水管規程三二・昭四九下水管規程一八・昭五七下水管規程八・昭六二下水管規程七・平二下水管規程四〇・平六下水管規程二三・平八下水管規程二九・平一一下水管規程二七・平一一下水管規程三二・平一二下水管規程一・平一六下水管規程一四・平一七下水管規程四・平一八下水管規程三六・平二一下水管規程一五・平二二下水管規程七・平二二下水管規程四二・平二三下水管規程一〇・令二下水管規程一五・令六下水管規程九・令七下水管規程一七・一部改正)

2 前項の場合において、経理部長は、給与等の支給日に、出納取扱金融機関をして支払をさせなければならない。

3 第一項の場合において、給与総括取扱者は、各人別の支給額を明らかにした仕訳書を作成し、支払伝票に添付して、支給日の四日前までに経理部長に送付しなければならない。ただし、電子計算組織によつて処理する場合は、仕訳書の添付を省略することができる。

(昭五九下水管規程一一・追加、平一一下水管規程四一・平一七下水管規程四・平一九下水管規程一八・平二一下水管規程一・平二二下水管規程四二・令二下水管規程一五・一部改正)

(概算払)

第八十二条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

一 旅費

二 官公署に対して支払う経費

三 補助金、負担金及び交付金

四 訴訟に要する経費

五 保険料

六 土地又は家屋の購入により移転を必要とすることとなつた当該家屋又は物件の移転料

七 事務、事業の用に供する土地又は物件の購入代金

八 概算払によらなければ契約し難いと認められる委託に要する経費

2 部及び所の長は、概算払を受けた者をして、その用件終了後速やかに当該概算払の精算残金を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に返納させ、証拠書類を精算書に添えて、会計伝票発行者に提出させなければならない。ただし、分割して概算払をする場合にあつては、当該概算払の精算残金を次回に繰り越させることができる。

(昭四三下水管規程五・昭六二下水管規程一一・平一二下水管規程一・一部改正)

(前金払)

第八十三条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

一 官公署に対して支払う経費

二 補助金、負担金、交付金及び委託費

三 前金で支払いをしなければ契約し難い請負、買入れまたは借入れに要する経費

四 土地または家屋の買収または収用によりその移転を必要とすることとなつた家屋または物件の移転料

五 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電燈料及び日本放送協会に対して支払う受信料

六 外国で研究または調査に従事する者に支払う経費

七 渡切旅費または運賃

八 有価証券保管料

九 保険料

十 試験、研究、調査、教育等の受託者に支払う経費

十一 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第二条第一項に定める公共事業に要する経費

(昭四七下水管規程六・昭四九下水管規程一〇・昭五八下水管規程二四・一部改正)

(誤納または過納金の戻出)

第八十四条 収入の誤納または過納となつた金額を払い戻すときは、支出の手続の例により、これを当該収入した収入科目から戻出しなければならない。

2 前項の資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)は、これを前渡することができる。

3 前項の前渡金の取扱いは、第七十四条第一項第四号の前渡金の例により処理するものとする。

第三節の二 振替え

(昭五六下水管規程七・追加)

(振替伝票の作成)

第八十四条の二 会計伝票発行者は、振替え事由が発生したときは、振替伝票を作成して、直ちに経理部長に送付しなければならない。

(昭五六下水管規程七・追加)

(振替伝票記載事項)

第八十四条の三 振替伝票の備考欄には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 振替えの事由

二 事実発生の時期

三 その他必要な事項

(昭五六下水管規程七・追加)

第四節 削除

(平一九下水管規程一八)

第八十五条及び第八十六条 削除

(平一九下水管規程一八)

第五節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の整理区分)

第八十七条 預り金及び預り有価証券は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

一 預り金

(一) 預り保証金

イ 入札保証金

ロ 契約保証金

ハ その他保証金

(二) 預り諸税

イ 源泉徴収所得税

ロ 市町村民税

(三) その他預り金

イ 雇用保険料

ロ 厚生年金保険料

ハ 健康保険料

ニ その他預り金

二 預り有価証券

イ 入札保証有価証券

ロ 契約保証有価証券

ハ その他預り有価証券

(昭五六下水管規程七・一部改正)

(預り金の収支手続)

第八十八条 預り金を収納しようとするときは、部及び所の長は、納入者に納付書を交付して納付させなければならない。

2 預り金を支出しようとするときは、会計伝票発行者は、支払伝票を発行しなければならない。

(昭四三下水管規程五・昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・一部改正)

(預り有価証券の受払い)

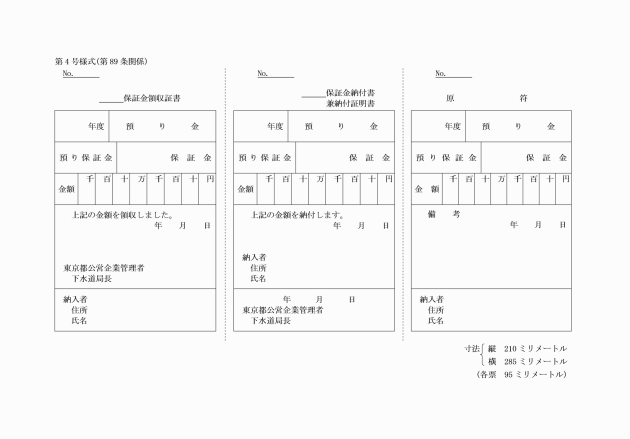

第八十九条 預り有価証券を受入れるときは、証券と引換えに納入者に預り有価証券領収証書を交付しなければならない。

2 預り有価証券を還付するときは、前項の規定によつて交付した預り有価証券領収証書の末尾に領収の旨を付記させ、これと引換えに証券を還付しなければならない。

(平一二下水管規程一・一部改正)

(預り金及び預り有価証券の収支書類)

第九十条 預り金の収納若しくは支出又は預り有価証券の受入れ若しくは還付をするときは、納入者から次に掲げる書類のうちから必要なものを提出させなければならない。

一 入札保証金納付書

二 契約保証金納付書

三 預り有価証券納付書

四 入札保証金還付請求書

五 契約保証金還付請求書

六 預り有価証券還付請求書

(平一〇下水管規程二八・一部改正)

(入札保証金等取扱の特例)

第九十条の二 経理部及び収納箇所の企業出納員は、入札保証金及び入札保証有価証券の取扱いについては、次の各号の規定により処理しなければならない。

一 入札保証金又は入札保証有価証券の納付を受けたときは、これを確実に保管しなければならない。

二 開札が終了したときは、領収証書と引換えに当該入札保証金又は入札保証有価証券を還付しなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、納付書により現金又は小切手(銀行振出又は銀行の支払保証のあるものに限る。)にて出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込み、入札保証有価証券(経理部長が保管するものを除く。)については送付書を添えて経理部長に送付しなければならない。

三 前号の規定により入札保証金及び入札保証有価証券を還付したときは、直ちに振替伝票を発行させなければならない。

(昭四三下水管規程五・追加、平一〇下水管規程二八・平一二下水管規程一・平一八下水管規程五・一部改正)

(利札の還付請求)

第九十一条 経理部長は、預り有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査の上、領収証書を徴して利札の還付をしなければならない。

(平一二下水管規程一・一部改正)

(有価証券の保管)

第九十二条 経理部長は、預り有価証券を第八十七条の区分ごとに整理袋に納め、確実に保管しなければならない。

2 経理部長は、特定期間中保管を要する有価証券は、確実な金融機関に保護預りとすることができる。

(現金、金券類の整理手続)

第九十三条 部、所及びセンターの長は、文書による現金、金券類の交付又は送付を受けたときは、収納箇所において直接収納するものを除き、直ちに経理部長に送付しなければならない。

一 現金、金券類の整理簿に登録の上保管し、当該部、所又はセンターの長からの請求による払出しをすること。

二 相当時間を経過しても前号の請求がないときは、その処理について主管の部、所若しくはセンターの長又は差出人に照会すること。

(昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・昭五七下水管規程八・昭五七下水管規程二七・昭六一下水管規程一一・平二下水管規程四〇・平六下水管規程二三・平八下水管規程二九・平一一下水管規程二七・平一六下水管規程一四・平一八下水管規程五・一部改正)

(準用)

第九十三条の二 前八条に規定するもののほか、預り金及び預り有価証券の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

(昭四三下水管規程五・追加)

第六節 金融機関の検査

(金融機関検査の実施)

第九十四条 経理部長は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の公金の収納または支払いの事務について、職員のうちから検査員を命じて検査をさせなければならない。

2 前項の検査は、毎年度一回五月及び十一月に分けてこれを行うほか、必要があるときは、随時検査しなければならない。

(検査の項目)

第九十五条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 公金の収納事務及び支払いの事務の取扱いに関すること。

二 小切手の支払い、隔地払、口座振替払、口座振替収納その他現金の取扱いに関すること。

三 預金の受払いに関すること。

四 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

五 前号のほか、必要な事項

(検査の対象期間)

第九十六条 検査は、検査当日現在において、前回の検査以降のものについて行うものとする。

(検査の通知)

第九十七条 経理部長は、検査を実施しようとするときは、その対象、項目、日時及び場所並びに検査員の職氏名をあらかじめ出納取扱金融機関または収納取扱金融機関に通知しなければならない。

(検査の報告)

第九十八条 経理部長は、検査員の検査終了後十日以内に検査報告書を作成し、局長に報告しなければならない。

第四章 たな卸資産会計

第一節 通則

(たな卸資産の意義)

第九十九条 この規程においてたな卸資産とは、材料(生産、工事及び工作のために消耗される物品又は建物、構築物等の構成部分となる物品をいう。以下同じ。)であつてたな卸経理を行う資産(以下「貯蔵品」という。)をいう。

(昭五六下水管規程七・平九下水管規程四・平一二下水管規程一・一部改正)

(貯蔵品)

第百条 貯蔵品の品目及び単位は、局長が別に定める。

(昭四三下水管規程五・平九下水管規程四・一部改正)

(整理区分)

第百一条 貯蔵品は次の三種に区分して整理しなければならない。

購入品 局外より購入した物

製作品 局内で生産又は製作をした物

再用品 発生品であつた物でなお使用の見込みがある物

(平七下水管規程一一・平九下水管規程四・一部改正)

(総括事務)

第百二条 経理部長は、貯蔵品事務の総括を行う。

2 経理部長は、部及び所の長に対し、必要があるときは、貯蔵品に関する報告を求め、調査し又は必要な措置を求めることができる。

(昭四三下水管規程五・一部改正)

第二節 削除

(平九下水管規程四)

第百三条から第百十一条まで 削除

(平九下水管規程四)

第三節 削除

(平九下水管規程四)

第百十二条及び第百十三条 削除

(平九下水管規程四)

第四節 出納保管

(出納箇所)

第百十四条 この章において出納箇所とは、次に掲げる箇所をいう。

一 経理部及び局長が指定する部

二 流域下水道本部

三 所

(昭五六下水管規程七・全改)

(管理及び運用)

第百十五条 出納箇所の企業出納員は、所管の貯蔵品を管理し、その用途に応じて最も効率的に運用するよう努めなければならない。

(昭五〇下水管規程一六・平一二下水管規程一・一部改正)

第百十六条 削除

(平九下水管規程四)

(貯蔵品総括出納簿の整理)

第百十七条 経理部長は、第四条に定める貯蔵品総括出納簿によつて、出納箇所及び分類別に貯蔵品の出納、保管の金額を整理しなければならない。

(貯蔵品出納簿の整理)

第百十八条 出納箇所の企業出納員は、第五条に定める貯蔵品出納簿によつて、品名、品質及び形状別に貯蔵品の受入れ又は払出しの単価及び数量を継続的にその都度記録整理しなければならない。

(平一二下水管規程一・一部改正)

第百十九条 削除

(平九下水管規程四)

一 貯蔵品の購入品、製作品を直接受けたとき 貯蔵品購買請求兼入庫伝票

二 他の出納箇所の企業出納員より貯蔵品の保管転換を受けたとき 保管転換票(送付書)

三 主任監督員又は使用者から貯蔵品の返還を受けたとき 材料返還票

四 貯蔵品の組替えに伴い受入れをしたとき 組替調書

五 発生品を再用品に編入したとき 組替調書

(昭四三下水管規程五・昭四五下水管規程一八・平七下水管規程一一・平九下水管規程四・平一二下水管規程一・一部改正)

(受入価額)

第百二十一条 貯蔵品の受入価額は、次のとおりとする。

一 購入品については、購入価格に購入に要した引取経費を加えた額。ただし、引取経費は、費用として処理することができる。

二 製作品については、製作に要した価額

三 前二号以外のものについては、公正な評価額

(平七下水管規程一一・平二六下水管規程一・一部改正)

(貯蔵品の交付請求)

第百二十二条 貯蔵品の交付を受けようとするときは、主任監督員又は使用者が材料請求票により出納箇所の企業出納員に対して請求しなければならない。

(昭四五下水管規程一八・昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・昭五〇下水管規程一六・昭五八下水管規程二四・平九下水管規程四・平一二下水管規程一・一部改正)

(貯蔵品の保管転換)

第百二十三条 出納箇所の企業出納員は、必要があるときは、他の出納箇所の企業出納員との間において貯蔵品の保管転換をすることができる。

(昭四三下水管規程五・平九下水管規程四・平一二下水管規程一・一部改正)

(貯蔵品の保管整理)

第百二十四条 主任監督員又は使用者は、第百二十二条の規定により出納箇所の企業出納員から受領した貯蔵品の使用状況を常に明らかにしておかなければならない。

2 主任監督員又は使用者は、使用残貯蔵品が生じた場合は、速やかに出納箇所の企業出納員に返還しなければならない。

(昭四五下水管規程一八・平九下水管規程四・平一二下水管規程一・一部改正)

一 貯蔵品を交付したとき 材料請求票

二 他の出納箇所の企業出納員に貯蔵品を保管転換したとき 保管転換票

三 貯蔵品に亡失損傷があつたとき 亡失損傷報告書

四 貯蔵品の組替えに伴い払出しをしたとき 組替調書

(昭四三下水管規程五・昭五八下水管規程二四・平七下水管規程一一・平一二下水管規程一・一部改正)

第百二十六条から第百三十一条まで 削除

(平九下水管規程四)

(発生品)

第百三十二条 次の各号のいずれかに該当する場合は、出納箇所の企業出納員は、当該物品を発生品として保管しなければならない。

一 工事の施行等に伴つて撤去品があつたとき。

二 機械、器具等の固定資産の用途を廃したとき。

三 寄付材料を受け入れたとき。

四 第百三十四条の規定により貯蔵品が所定の用途を失つた等のとき。

五 第百五十七条第二号の規定により決算品の用途を廃したとき。

六 くずその他の物品を発見し、発生させ、又は取得したとき。

(平七下水管規程一一・平一二下水管規程一・一部改正)

(発生品の組替え及び処分)

第百三十三条 出納箇所の企業出納員は、発生品であつて使用の見込みのあるものを再用品とするときは、組替調書を作成して経理部長に送付しなければならない。

2 出納箇所の企業出納員は、発生品中使用の見込みのないものは次に定めるところにより処理しなければならない。

一 売却することができるものは、売却の手続を執る。

二 売却してもその価格が売却の費用を償い得ないもの、買受人がないものその他売却が不適当であると認められるものについては、廃棄の手続を執る。

(平七下水管規程一一・平九下水管規程四・平一二下水管規程一・一部改正)

(貯蔵品の用途廃止等)

第百三十四条 出納箇所の企業出納員は、その保管に属する貯蔵品中、所定の用途を失い、不用となり、又は使用に耐えないものがあるときは、組替調書を作成して経理部長に送付しなければならない。

(平七下水管規程一一・平一二下水管規程一・一部改正)

第百三十五条 削除

(平九下水管規程四)

(貯蔵品の組替え)

第百三十六条 出納箇所の企業出納員は、その保管に属する貯蔵品中の品目を変更するときは、組替調書を作成して経理部長に送付しなければならない。

(平七下水管規程一一・平一二下水管規程一・一部改正)

第百三十七条 削除

(平一二下水管規程一)

第百三十八条 削除

(平七下水管規程一一)

第五節 たな卸し

第百三十九条 削除

(平九下水管規程四)

(実地たな卸し)

第百四十条 出納箇所の企業出納員は、その保管に属する貯蔵品につき、毎年度末、実地たな卸しを行わなければならない。ただし、実地たな卸しは、やむを得ない事情があるときは、同一年度内に全部を完了するよう計画を定めて随時実施することができる。

(平九下水管規程四・平一二下水管規程一・一部改正)

第百四十一条及び第百四十二条 削除

(平九下水管規程四)

第五章 決算

(決算事務の総括)

第百四十三条 決算とは、月次決算及び年度決算をいい、その事務は、経理部長が総括する。

(月次決算)

第百四十四条 経理部長は、毎月末日において月次決算を行い、翌月十五日までに次に掲げる諸表を作成して局長に報告しなければならない。

一 月次合計残高試算表

二 資金予算表

三 その他必要な資料

2 部及び所の長は、経理部長が前項の諸表作成に必要と認めた資料を翌月十日までに経理部長に提出しなければならない。

(決算資料の送付)

第百四十六条 部及び所の長は、毎事業年度経過後一月以内に、事業報告書及び決算報告書の作成に必要な資料を経理部長に送付しなければならない。

(修正記入)

第百四十七条 経理部長は、毎事業年度経過後すみやかに精算表を作成し、次に掲げる決算修正を行わなければならない。

一 たな卸明細表に基づく修正記入

二 固定資産の減価償却による修正記入

三 繰延収益の償却による修正記入

四 収入未済のものの欠損処分による修正記入

五 前払費用の計上による修正記入

六 未払費用の計上による修正記入

七 前受収益の計上による修正記入

八 未収収益の計上による修正記入

九 資産の評価による修正記入

十 引当金の計上による修正記入

十一 消費税及び地方消費税の納税計算による修正記入

十二 前各号に掲げるもののほか、経理部長が必要と認めた修正記入

2 前項の修正記入は、すべて振替伝票によらなければならない。

(平一八下水管規程五・平二六下水管規程一・一部改正)

(報告書並びに財務諸表及び付属明細書)

第百四十八条 経理部長は、毎事業年度経過後、次に掲げる書類を作成し、五月二十日までに局長に報告しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

一 事業報告書

二 決算報告書

三 損益計算書

四 剰余金処分計算書または欠損金計算書

五 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

六 貸借対照表

七 キャッシュ・フロー計算書

八 収益費用明細書

九 固定資産明細書

十 投資資産明細書

十一 企業債明細書

2 地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第四十条の報告セグメントの区分は次に掲げる区分とし、開示するセグメント情報は、報告セグメントの概要、営業収益、営業費用、営業損益、経常損益、資産、負債及びその他の項目とする。

一 区部下水道事業

二 流域下水道事業

(平二六下水管規程一・一部改正)

第六章 決算品

(決算品の範囲)

第百四十九条 この規程において決算品とは、購入の際直接経費として処理された物品をいう。

(平九下水管規程四・一部改正)

(総括事務)

第百四十九条の二 経理部長は、決算品事務の総括を行う。

2 経理部長は、部及び所の長に対し、必要があるときは、決算品に関する報告を求め、調査し、又は必要な措置を求めることができる。

(昭四六下水管規程三四・追加、昭四七下水管規程一九・平二〇下水管規程二三・一部改正)

(決算品供用者)

第百五十条 部及び所に、決算品供用者(以下この章において「供用者」という。)を置く。

2 供用者は、上司の指揮を受け、所管に属する決算品をその用途に応じて当該部又は所において使用させる事務をつかさどるものとする。

(昭四三下水管規程五・昭四五下水管規程三二・昭四六下水管規程三四・昭四七下水管規程一九・昭五七下水管規程八・平六下水管規程二三・一部改正)

(決算品の調達)

第百五十一条 部及び所の長は、決算品を調達しようとするときは、当面の所要量を限度として、調達の手続を行うものとする。

2 前項の規定により、決算品の納入を受けたときは、これを所属供用者に供用させなければならない。

(昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・昭五八下水管規程二四・平九下水管規程四・一部改正)

(決算品の整理簿)

第百五十二条 供用者は、経理部長が別に定める決算品について、次の整理簿(以下「整理簿」という。)を備え、受払いその他の事項を整理しなければならない。

一 決算消耗品・材料受払整理簿

二 備品管理台帳

(平六下水管規程二三・一部改正)

(決算品の受入手続)

第百五十三条 供用者は、次に掲げる書類によつて決算品を部又は所の長から受け入れなければならない。

一 購入又は工作したときは、購買請求兼入庫伝票又は購買書類

二 所属換えを受けたときは、決算品所属換書

(昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・昭五七下水管規程八・平六下水管規程二三・平九下水管規程四・一部改正)

(供用)

第百五十四条 供用者は、決算品をその使用目的に適合するように使用させなければならない。

(平六下水管規程二三・全改)

(回収及び返納)

第百五十五条 供用者は、使用者が休職、退職、転勤その他の理由により、決算品を使用する必要がなくなつたときまたは使用にたえなくなつたときは、直ちに当該物品を回収しなければならない。

2 供用者は、決算品の用途を廃止しようとするときは、部又は所の長の指示を受けて所要の手続をとらなければならない。

(平六下水管規程二三・一部改正)

(決算品の照合)

第百五十六条 供用者は、毎年度三月末日現在において、整理簿と現品とを照合し、その結果を部又は所の長に報告しなければならない。

(昭四三下水管規程五・昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・昭五七下水管規程八・平六下水管規程二三・一部改正)

(所属換え及び組替え)

第百五十七条 部及び所の長は、決算品の所属換え又は組替えをするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、経理部長が別に定めるものは、この限りでない。

一 所属換えについては、決算品の受け入れをしようとする部又は所の長が決算品所属換書を作成して、払出しをする部又は所の長に請求すること。

二 決算品の用途を廃するときは、決算品処分決定書を作成し、供用者に対し払出しを命ずること。

三 決算品を材料として製作又は工作し、品目を変更するときは、組替調書を作成して供用者に受払いを命ずること。

(昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・平七下水管規程一一・一部改正)

(決算品の払出手続)

第百五十八条 供用者は、部又は所の長から決算品の払出しを命ぜられたときは、次に掲げる書類によつて払出しをしなければならない。

一 決算品の用途を廃したときは、決算品処分決定書

二 所属換えをしたときは、決算品所属換書

三 亡失損傷その他の事故を生じたときは、亡失損傷報告書

四 品目を変更したときは、組替調書

(昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・平六下水管規程二三・平七下水管規程一一・一部改正)

(出納手続の省略できる決算品)

第百五十九条 次に掲げる決算品については、この章の規定によらないことができる。

一 賄品及び賄材料

二 式典、会合等の催物の現場で消費するもの

三 新聞、官報その他これに類するもの

四 前三号のほか、経理部長が別に定めるもの

(昭五七下水管規程八・平六下水管規程二三・一部改正)

第七章 引継ぎ

(金銭及び貯蔵品の事務引継)

第百六十条 部、所及びセンターの長が異動したときは、その所管する現金、有価証券及び貯蔵品について引継原因発生の日から十日以内に、前任者は、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 現金、有価証券の引継ぎに当たつては、帳簿及び関係書類と現品とを照合し、引継月日及び引継完了の旨を帳簿に記入し、双方連署の上、局長に引継報告書を提出しなければならない。

3 貯蔵品の引継ぎにあたつては、双方立会いのうえ実地たな卸しを行い、引継報告書に実地たな卸明細書を添付して局長に提出しなければならない。

4 前任者が死亡その他の事故によつて引継ぎをすることができないときは、局長の命じた事務吏員に前各項の規定による引継事務を処理させなければならない。

(昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・昭六一下水管規程一一・平二下水管規程四〇・平六下水管規程二三・平八下水管規程二九・平一一下水管規程二七・平一六下水管規程一四・平一八下水管規程五・平二九下水管規程一二・一部改正)

(組織変更に伴う事務引継)

第百六十一条 部、所及びセンターの長は、その所管の事務の全部又は一部が所管を異にすることとなつたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

(昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・昭六一下水管規程一一・平二下水管規程四〇・平六下水管規程二三・平八下水管規程二九・平一一下水管規程二七・平一六下水管規程一四・平一八下水管規程五・一部改正)

第八章 監督責任及び保管責任

(部、所等の長の監督責任)

第百六十二条 部、所及びセンターの長は、その管理に属する現金、貯蔵品その他の資産の出納、保管、管理の事務について、所属の資金前渡を受けた者、決算品供用者その他の職員を監督しなければならない。

(昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・昭六一下水管規程一一・平二下水管規程四〇・平六下水管規程二三・平八下水管規程二九・平九下水管規程四・平一一下水管規程二七・平一六下水管規程一四・平一八下水管規程五・一部改正)

(善管注意)

第百六十三条 資金前渡を受けた者、その他の現金を取り扱う者、決算品供用者及びその他物品の使用者は、善良な管理者の注意をもつて、金銭、貯蔵品その他の資産を取り扱わなければならない。

(平九下水管規程四・平一二下水管規程一・一部改正)

(亡失、損傷等の報告)

第百六十四条 部、所及びセンターの長は、その所管に属する現金その他資産の亡失、損傷その他の事故があつたときは、直ちに事故報告書を作成して局長に提出しなければならない。

(昭四五下水管規程三二・昭四七下水管規程一九・昭六一下水管規程一一・平二下水管規程四〇・平六下水管規程二三・平八下水管規程二九・平一一下水管規程二七・平一六下水管規程一四・平一八下水管規程五・一部改正)

付則

1 この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。

2 東京都下水道局財務規程(昭和三十九年四月東京都下水道局管理規程第四号)は、廃止する。

3 この規程施行の際、従前の規定によつてなされた手続その他の行為は、この規程によつてなしたものとみなす。

(平二二下水管規程七・追加、平二三下水管規程一三・平二三下水管規程一九・一部改正)

附則(昭和四三年下水管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年下水管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年下水管規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年下水管規程第三二号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。ただし、改正後の第百八条、第百九条、第百十条、第百十三条、第百十四条及び第百二十二条の規定は、昭和四十五年七月一日から適用する。

附則(昭和四六年下水管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年下水管規程第三四号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年下水管規程第四三号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年下水管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年下水管規程第六号)抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和四十七年四月一日から施行し、同日以後の入札に係る契約(入札によらない契約にあつては同日以後締結に係るものとする。)について適用する。

附則(昭和四七年下水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年下水管規程第二七号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年下水管規程第三二号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年下水管規程第一〇号)抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年下水管規程第一八号)抄

1 この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年下水管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年下水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年六月一日から適用する。

附則(昭和五〇年下水管規程第二二号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年下水管規程第一八号)

この規程は、昭和五十五年十二月一日から施行する。

附則(昭和五六年下水管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年下水管規程第一八号)

この規程は、昭和五十六年十一月一日から施行する。

附則(昭和五七年下水管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年下水管規程第二七号)

この規程は、昭和五十七年八月一日から施行する。

附則(昭和五八年下水管規程第二四号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年下水管規程第一一号)

この規程は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則(昭和六〇年下水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年下水管規程第一一号)

この規程は、昭和六十一年六月一日から施行する。

附則(昭和六一年下水管規程第一七号)

この規程は、昭和六十一年八月一日から施行する。

附則(昭和六二年下水管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年下水管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成元年下水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成二年下水管規程第四〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成四年下水管規程第二八号)

この規程は、平成四年七月一日から施行する。

附則(平成六年下水管規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成六年下水管規程第二六号)

この規程は、平成六年十月一日から施行する。

附則(平成七年下水管規程第一一号)

1 この規程は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局会計事務規程の規定により既に開始されている手続その他の行為については、なお従前の例による。

附則(平成八年下水管規程第二九号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成九年下水管規程第四号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二十一条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年下水管規程第二八号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年下水管規程第二七号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年下水管規程第三二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局会計事務規程(以下「改正前の規程」という。)第七十四条の規定に基づき既に支出の決定がなされているもの及び改正前の規程第七十七条第三項の規定に基づき資金の前渡を受けた者が保存している領収書又は支払を証明する書類の取扱いについては、なお従前の例による。

附則(平成一一年下水管規程第四一号)

この規程は、平成十二年二月一日から施行する。

附則(平成一二年下水管規程第一号)

1 この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の東京都下水道局会計事務規程の規定によってなされた手続その他の行為は、この規程によってなされたものとみなす。

3 この規程の施行の際、残存する様式については、所要の訂正を加えて使用することができる。

附則(平成一二年下水管規程第一三号)

この規程は、平成十二年七月一日から施行する。

附則(平成一三年下水管規程第一九号)

この規程は、平成十三年七月二日から施行する。

附則(平成一四年下水管規程第二号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一五年下水管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年下水管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年下水管規程第四号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一七年下水管規程第一八号)

この規程は、平成十八年一月一日から施行する。

附則(平成一八年下水管規程第五号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年下水管規程第三六号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年下水管規程第四号)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局会計事務規程別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一九年下水管規程第一八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日前に発行された郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた郵便為替及び同法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた郵便振替の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局会計事務規程別記第一号様式から第一号様式の三までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二〇年下水管規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年下水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年下水管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年下水管規程第七号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、付則に一項を加える改正規定は、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二二年四月一日)

附則(平成二二年下水管規程第三三号)

この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。

附則(平成二二年下水管規程第四二号)

この規程は、平成二十二年十月一日から施行する。

附則(平成二三年下水管規程第一〇号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二三年下水管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年下水管規程第一九号)

1 この規程は、平成二十三年十月一日から施行する。

2 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)に基づく子ども手当の支給に係る事務については、この規程による改正後の東京都下水道局会計事務規程付則第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二六年下水管規程第一号)

1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規程は、平成二十六年度の事業年度から適用し、平成二十五年度の事業年度については、なお従前の例による。

附則(平成二六年下水管規程第九号)

1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局会計事務規程別記第三号様式の二は、平成二十六年五月一日(以下「基準日」という。)後の汚水の排出に係る同年六月分の料金から適用し、基準日以前の汚水の排出に係る料金又は同年五月分として算定する料金については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局会計事務規程別記第三号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二七年下水管規程第五〇号)

この規程は、平成二十八年一月一日から施行する。

附則(平成二九年下水管規程第一二号)

1 この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局会計事務規程別記第一号様式の二及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和元年下水管規程第五号)

1 この規程は、令和元年十月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局会計事務規程別記第三号様式の二の規定は、令和元年十一月一日(以下「基準日」という。)後の汚水の排出に係る同年十二月分の料金から適用し、基準日以前の汚水の排出に係る料金又は同年十二月分の料金から適用し、基準日以前の汚水の排出に係る料金又は同年十一月分として算定する料金については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局会計事務規程別記第三号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和二年下水管規程第一五号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年下水管規程第一八号)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局会計事務規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和三年下水管規程第三三号)

この規程は、令和四年一月四日から施行する。

附則(令和四年下水管規程第三二号)

この規程は、令和四年十一月四日から施行する。

附則(令和四年下水管規程第五三号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年下水管規程第一一号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年下水管規程第九号)

1 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

2 下水道局長は、地方自治法の一部を改正する法律(令和五年法律第十九号)附則第二条第四項において準用する同条第三項の規定に基づき、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例により、この規程の施行の日の前日においてこの規程による改正前の東京都下水道局会計事務規程第三十四条の三の規定により現に公金の徴収又は収納に関する事務(以下「従前の公金事務」という。)を行わせている者に、当該従前の公金事務を行わせることができる。

附則(令和七年下水管規程第一七号)

この規程は、令和七年四月一日から施行する。

別表(第七十四条関係)

(平一五下水管規程一四・追加、平一六下水管規程一四・平一八下水管規程五・平一九下水管規程四・平二一下水管規程一五・平二二下水管規程七・平二三下水管規程一〇・一部改正)

総務部 | 総務課長 |

職員部 | 人事課長 |

経理部 | 業務管理課長 |

計画調整部 | 計画課長 |

施設管理部 | 管理課長 |

建設部 | 管理課長 |

流域下水道本部管理部 | 管理課長 |

流域下水道本部技術部 | 計画課長 |

所(水再生センターを除く。) | 庶務課長 |

水再生センター(森ヶ崎水再生センターに限る。) | 次長 |

センター(流域下水道本部水再生センター並びに小菅水再生センター及び浮間水再生センターを除く。) | センター長 |

別記付属様式目次

(平一二下水管規程一・追加、平一七下水管規程一八・平一九下水管規程四・平二九下水管規程一二・一部改正)

別記

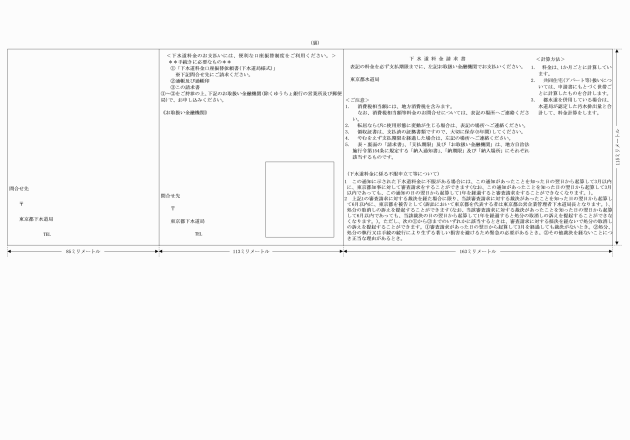

(平17下水管規程18・全改、平19下水管規程18・令3下水管規程18・一部改正)

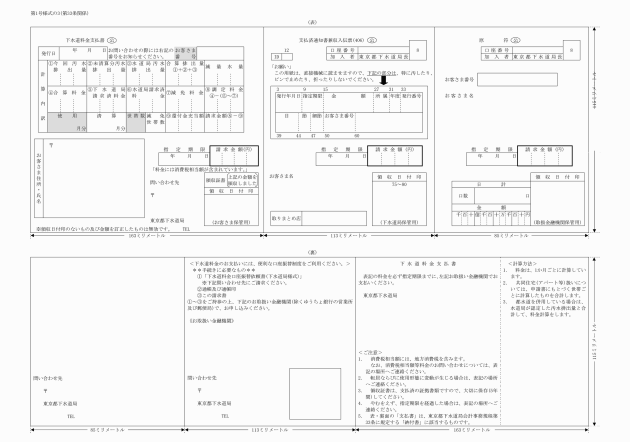

(平17下水管規程18・追加、平19下水管規程18・平29下水管規程12・令3下水管規程18・一部改正)

(平17下水管規程18・追加、平19下水管規程18・一部改正)

(平29下水管規程12・追加、令3下水管規程18・一部改正)

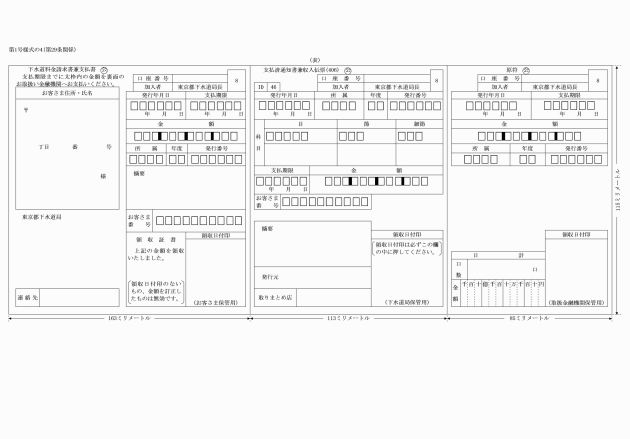

(平12下水管規程1・追加、令3下水管規程18・一部改正)

(平12下水管規程1・追加、令3下水管規程18・一部改正)

(平12下水管規程1・追加、令3下水管規程18・一部改正)

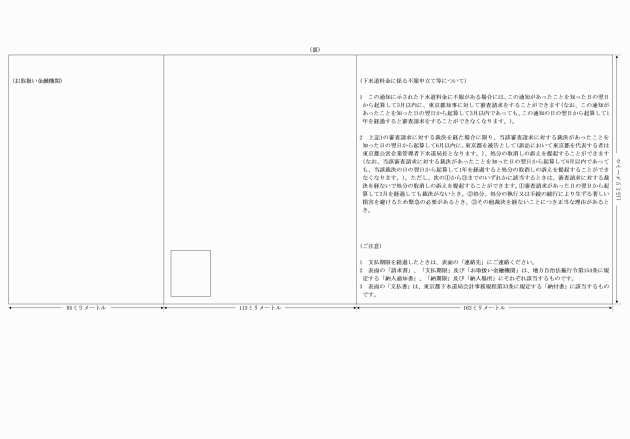

(平29下水管規程12・全改)

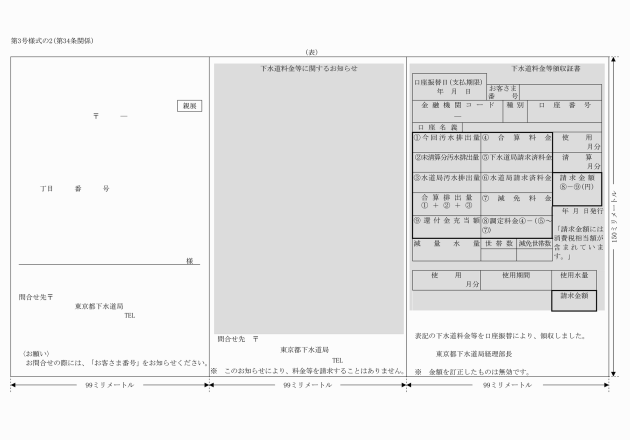

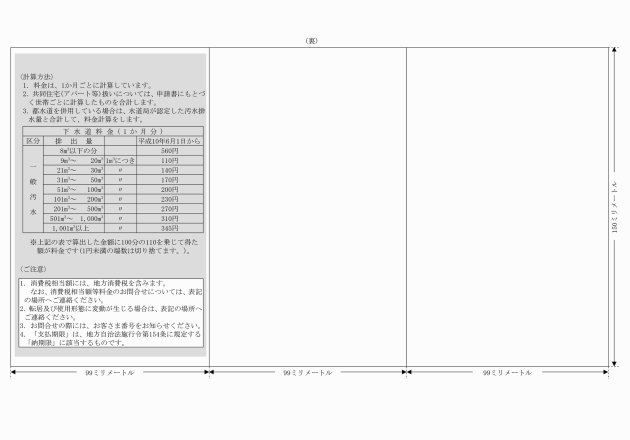

(平19下水管規程4・追加、平26下水管規程9・令元下水管規程5・一部改正)

(平12下水管規程1・追加、令3下水管規程18・一部改正)