○東京都特定開発区域等脱炭素化指針

平成二一年一二月二五日

告示第一六六七号

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例(平成二十年東京都条例第九十三号)による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第十七条の三第一項の規定に基づき、東京都エネルギー有効利用指針を次のように定め、平成二十二年一月一日から施行する。

東京都特定開発区域等脱炭素化指針

第1 目的

この指針は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下「条例」という。)第17条の3第1項の規定により、特定開発事業者、地域エネルギー供給事業者、地域エネルギー供給事業者の供給対象となる者、特定開発区域等における脱炭素化の推進に関わるその他事業者が、特定開発事業によって生じる環境への負荷の低減を図るために行う、特定開発区域等脱炭素化方針の作成、地域エネルギー供給計画書の作成、地域冷暖房区域の指定その他の脱炭素化の推進に関する事項について定めることを目的とする。

第2 用語の定義

この指針において使用する用語は、特段の定めがある場合を除き、条例及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第34号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

第3 特定開発事業における脱炭素化の推進

1 脱炭素化の推進に向けた値の設定等

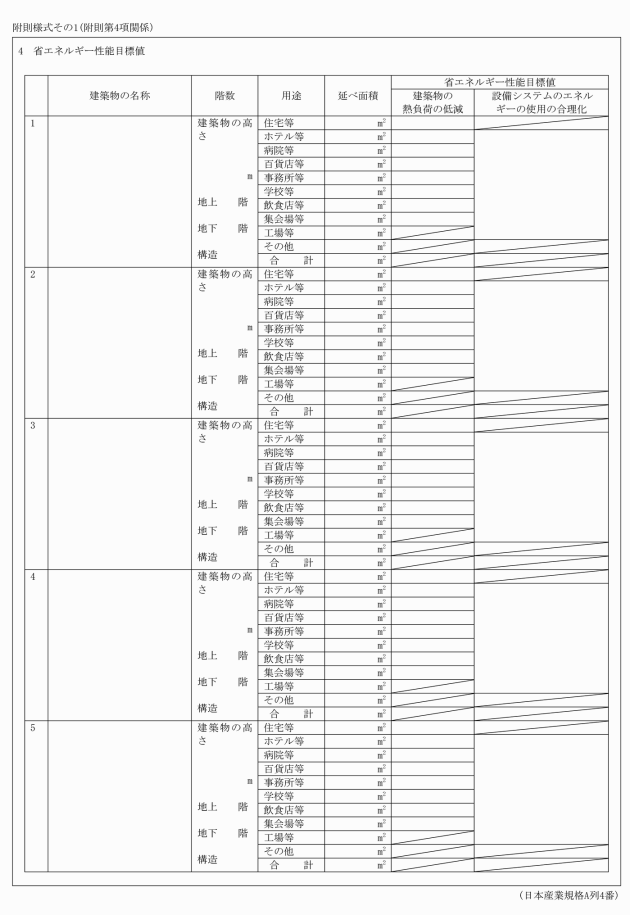

(1) 建築物のエネルギーの使用の合理化に関する性能についての目標値の設定等

ア 規模

規則第8条の3第1項第1号の規定による、建築物のエネルギーの使用の合理化に関する性能(以下「省エネルギー性能」という。)の目標値(以下「省エネルギー性能目標値」という。)の設定の対象となる建築物の規模は、建築物の新築又は改築の場合にあっては延べ面積が、建築物の増築の場合にあっては増築部分の延べ面積が、それぞれ1万m2であることとする。

イ 用途

規則第8条の3第1項第1号の規定による、省エネルギー性能目標値の設定の対象となる建築物(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第18条各号のいずれかに該当する建築物を除く。)の用途は、次に掲げるものとする。

(ア) 住宅その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの

(イ) 事務所、官公署その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの(以下「事務所等」という。)

(ウ) ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの(以下「ホテル等」という。)

(エ) 病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの(以下「病院等」という。)

(オ) 百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの(以下「百貨店等」という。)

(カ) 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの(以下「学校等」という。)

(キ) 飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの(以下「飲食店等」という。)

(ク) 集会場、図書館、博物館、体育館、公会堂、ボーリング場、劇場、アスレチック場、スケート場、浴場施設、競馬場又は競輪場、社寺、映画館、カラオケボックス、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの(以下「集会所等」という。)

(ケ) 工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの(以下「工場等」という。)

ウ 設定区分

規則第8条の3第1項第1号の規定による、省エネルギー性能目標値の設定は、当該建築物において、次に掲げる建築物の部分の区分に応じ、次に定める事項を行わなければならない。

(ア) 当該建築物のうち、イ(ア)に規定する用途に供する部分(当該用途に供する部分の延べ面積が2千m2以上であるものに限る。) 当該用途に供する部分の建築物の熱負荷の低減

(イ) 当該建築物のうち、イ(イ)から(ク)までに規定する用途に供する部分の全部(当該各用途に供する部分のいずれかの部分の延べ面積2千m2以上である場合に限る。) 当該各用途に供する部分の建築物の熱負荷の低減

(ウ) 当該建築物のうち、イ(イ)から(ケ)までに規定する用途に供する部分の全部(当該各用途に供する部分のいずれかの部分の延べ面積が2千m2以上である場合に限る。) 設備システムのエネルギー使用の合理化

エ 目標値の設定方法

条例第8条の3第1項第1号の規定による、省エネルギー性能目標値の設定方法は、別表第1のとおりとする。

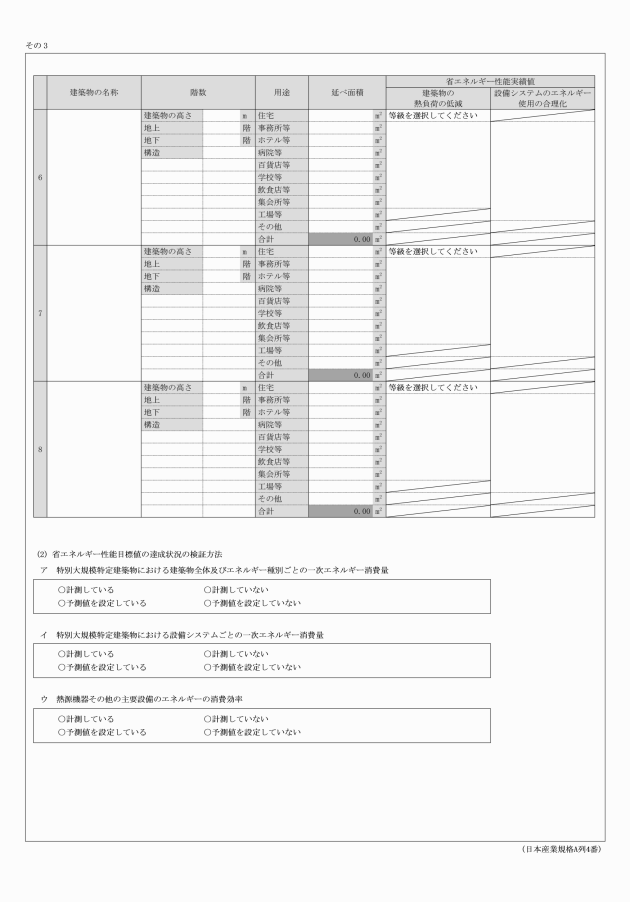

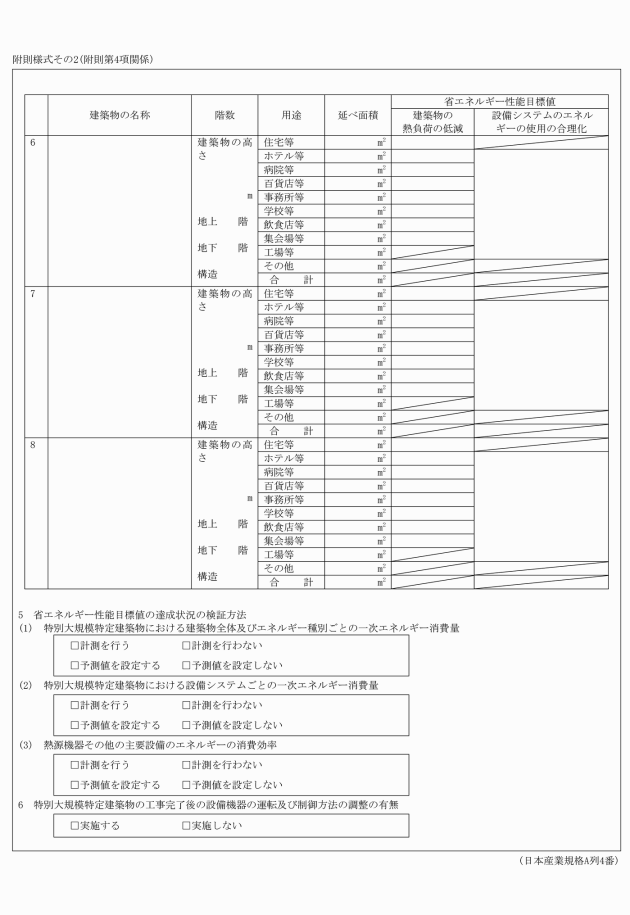

オ 省エネルギー性能目標値の達成状況の検証方法

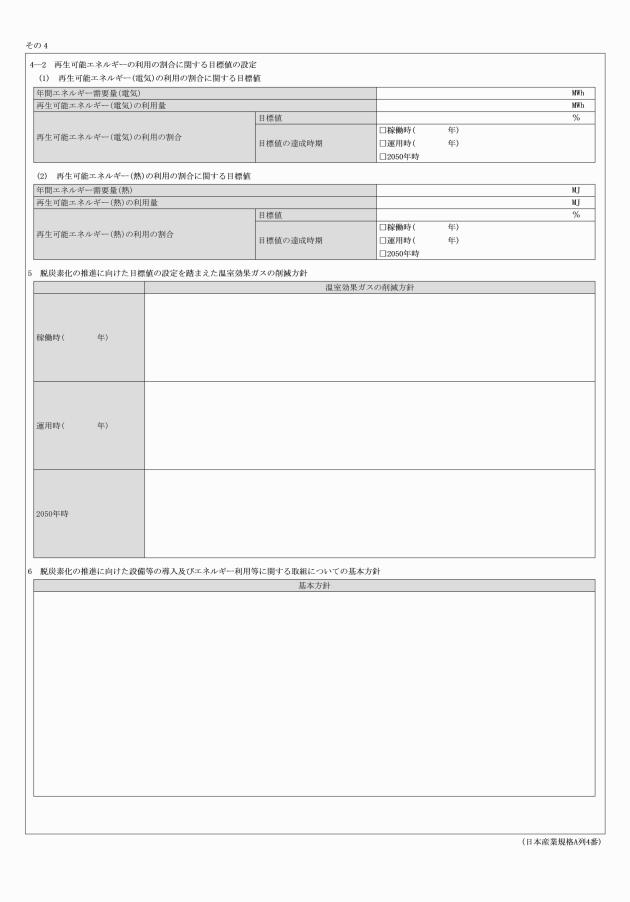

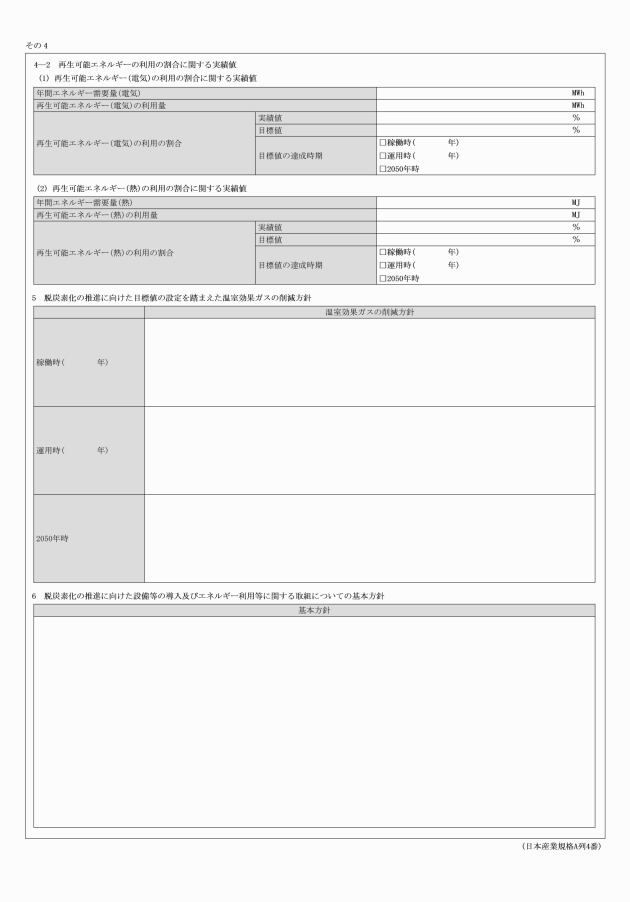

(2) 再生可能エネルギーの利用の割合に関する目標値の設定等

ア 再生可能エネルギーの定義

規則第8条の3第1項第2号の規定による、目標値の設定の対象となる再生可能エネルギーは、条例第2条第4号の3に定めるものとする。

イ 再生可能エネルギーの利用方法

規則第8条の3第1項第2号の規定による、目標値の設定の対象となる再生可能エネルギーの利用方法は、次に掲げるものとする。

(ア) 再生可能エネルギー設備を特定開発区域内に設置し、当該設備から得られた電気又は熱を当該区域内で消費するもの

(イ) 再生可能エネルギー設備を特定開発区域外に設置し、当該設備から得られた電気又は熱を特定開発区域内で消費するもの

(ウ) 再生可能エネルギーの電気又は熱を小売事業者を介して、特定開発区域内に供給するもの

(エ) 特定開発事業の用に供する再生可能エネルギー由来の環境価値

ウ 目標値の達成時期の設定

規則第8条の3第1項第2号の規定による、目標値の達成時期は2050年度を念頭とする任意の年度を設定するものとする。

エ 目標値の設定方法

条例第8条の3第1項第2号の規定による、再生可能エネルギーの利用の割合に関する目標値の設定方法は、次のとおりとする。

(ア) 利用の割合は、電気及び熱のエネルギー別で設定する。

(イ) 特定開発区域内のエネルギー消費量に対し、イの利用方法により得た再生可能エネルギー利用量にて利用の割合を算定して設定する。

2 脱炭素化の推進に向けた設備等の導入及びエネルギーの利用等に関する取組の検討

条例第17条の4第1項の規定による、脱炭素化の推進に向けた検討として規則第8条の3第2項及び第3項に定める設備等の導入及びエネルギー利用等に関する取組についての検討方法は、次のとおりとする。

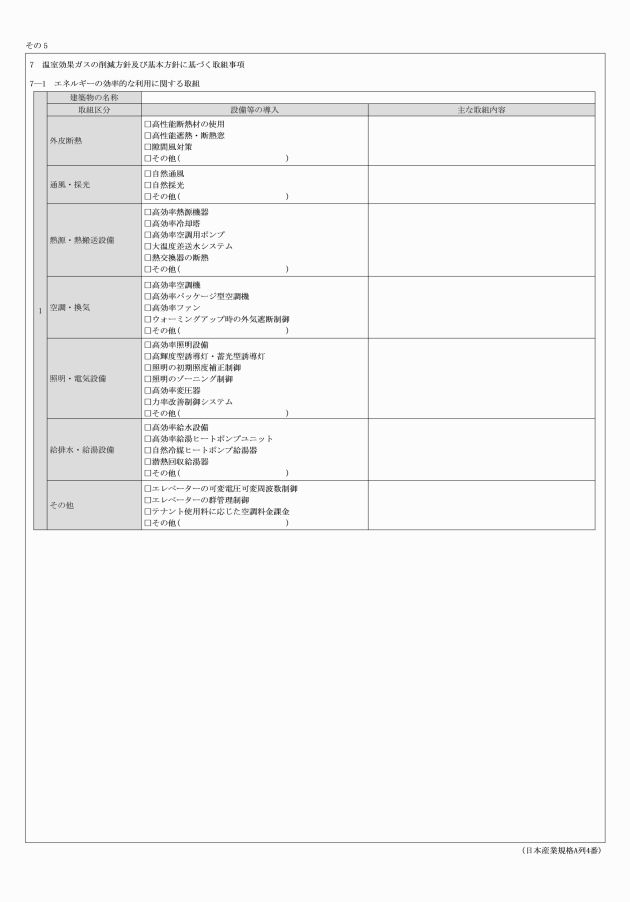

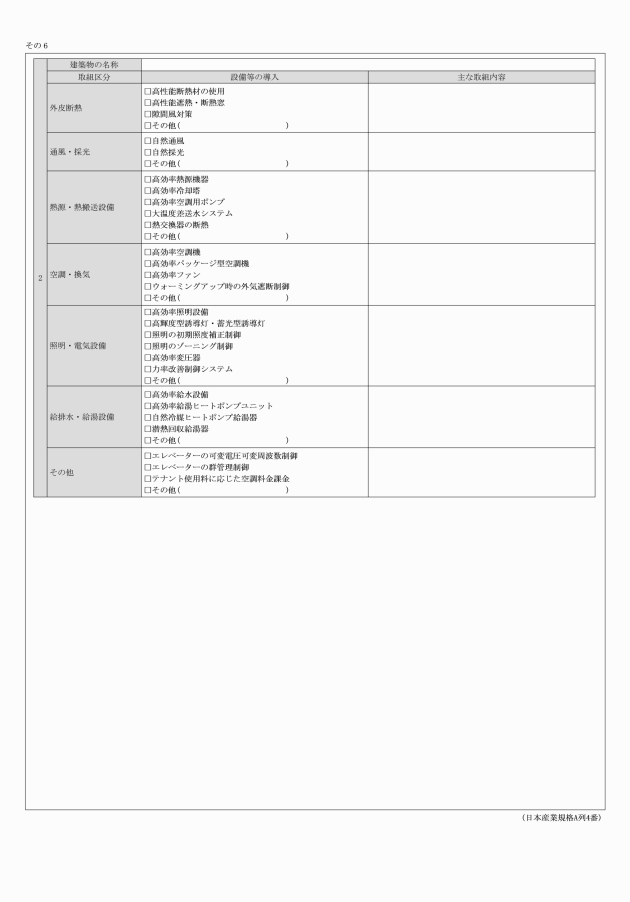

(1) エネルギーの効率的な利用に関する取組の検討

(2) エネルギーの脱炭素化の推進に関する取組の検討

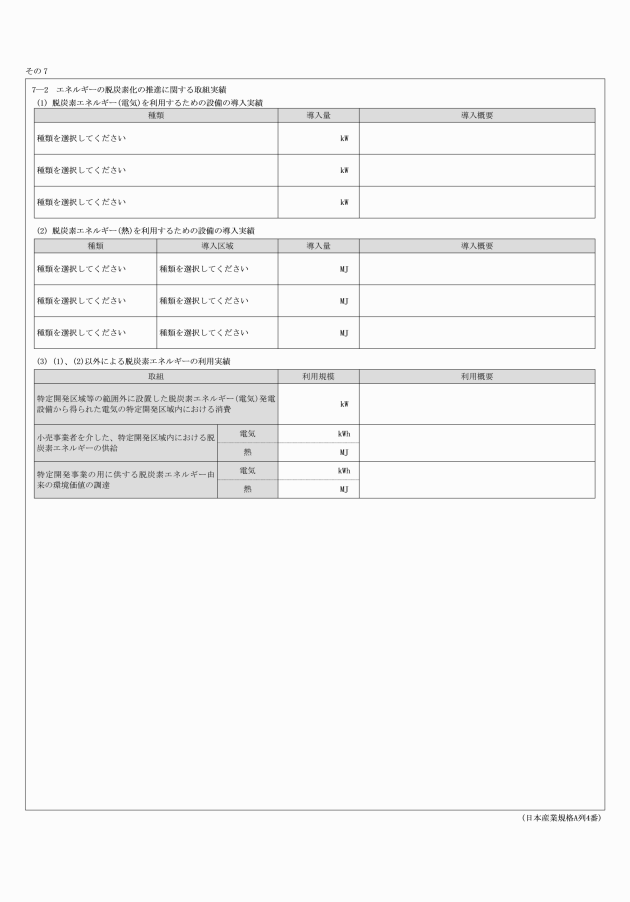

規則第8の3第3項第2号の規定による、エネルギーの脱炭素化の推進に関する取組についての検討方法は、次のとおりとする。

ア 脱炭素エネルギー(電気)を利用するための設備の導入

別表第4の右欄に掲げる脱炭素エネルギー(電気)の種類について、特定開発区域等における導入について検討を行うこと。

イ 脱炭素エネルギー(熱)を利用するための設備の導入

(ア) 基本条件の検討

a 十分な脱炭素エネルギー(熱)の量の存在が推定されるものとして、別表第6の左欄に掲げる脱炭素エネルギー(熱)の区分に応じ、当該右欄に定める条件を満たすものがあること。

b 脱炭素エネルギー(熱)を利用するために必要となる導管の敷設ルート上において、河川、鉄道、地下構造物(地下式構造の鉄道、地下道、地下駐車場等)、地下埋設物(上下水道及び都市ガス配管の幹線等)等の地域的な制約条件がないこと。

c 河川水又は海水にあっては、取水設備及び放水設備の設置可能箇所、取水管及び放水管の経路等

(イ) 詳細検討

(ア)に掲げる基本的な要件に該当するときは、脱炭素エネルギー(熱)が生じる事業活動を行う事業者等に協力を求めること等により、次に掲げる事項について把握するとともに、脱炭素エネルギー(熱)を利用するための設備の導入について検討すること。

a 脱炭素エネルギー(熱)の利用可能量

b 脱炭素エネルギー(熱)を利用するための設備の導入の可能性として、当該設備改修予定の有無、当該設備改修と特定開発事業における工事工程との整合性等

ウ ア及びイ以外による脱炭素エネルギーの利用

脱炭素エネルギーの利用について、ア及びイによる設備の導入を最大限に行った上で、次に掲げる取組について検討すること。

(ア) 特定開発区域等の範囲外に脱炭素エネルギー(電気)発電設備を設置し、当該発電設備から得られた電気を特定開発区域内で消費する取組

(イ) 脱炭素エネルギーを小売事業者を介して、特定開発区域内に供給する取組

(ウ) 特定開発事業の用に供する脱炭素エネルギー由来の環境価値を調達する取組

(3) 地域冷暖房の導入その他の複数の建築物へのエネルギー供給に関する取組の検討

ア 地域冷暖房の導入検討

規則第8の3第3項第3号の規定による、地域冷暖房の導入の検討方法は、次のとおりとする。

(ア) 特定開発事業において新築等を行う建築物の用途等の特性、熱需要の予測、地域冷暖房の周辺への拡張性等の基本条件について調査を行うこと。

なお、熱需要の予測については、熱需要に関する公表されている文献データ及び実態を踏まえ適切な原単位を用いて行うものとし、当該原単位については、別表第7の各項に掲げる添付書類に明示するものとする。

(イ) 特定開発事業における地域冷暖房の導入への適性として、(ア)の調査結果を踏まえ、次に掲げる事項への該当を検討すること。

a 特定開発事業において新築等を行う建築物が1棟である場合にあっては、特定開発区域の周辺の地域の建築物又は特定開発区域等の既存の建築物への熱供給の可能性があること。

b 特定開発区域等において、冷房又は暖房及び給湯の用に供される熱の量のいずれかの1時間当たりの最大値が21ギガジュール以上となるものと予測されること。

c 特定開発事業において新築等を行う建築物について、住宅、駐車場、倉庫、工場等以外の熱需要の大きい用途に供されている部分が大部分であること。

d 外気条件の季節変動又は特定開発区域等における建築物の用途若しくは時間による熱負荷の変動(以下「熱負荷特性」という。)から判断して、地域冷暖房の導入により熱負荷の平準化を図ることが可能なこと。

(ウ) (イ)に掲げる要件に該当するときは、次に揚げる事項への該当を検討すること。

a 熱供給の対象となる建築物に熱媒体を搬送するための導管を敷設するルートが確保できること。

b 他の地域エネルギー供給事業者及び特定開発事業の実施前に既に特定開発区域においてエネルギー供給を行っている地域エネルギー供給事業者(以下「既存地域エネルギー供給事業者」という。)が存在しない場合にあっては、特定開発事業において新築等を行う建築物について、熱供給プラント(熱源機器、ポンプ、冷却塔、蓄熱槽等をいう。以下同じ。)を設置するスペースがあること。

c 他の地域エネルギー供給事業者又は既存地域エネルギー供給事業者が存在する場合で、自ら熱供給プラントを設置しないときにあっては、当該他の地域エネルギー供給事業者又は当該既存地域エネルギー供給事業者が設置する熱供給プラントから供給される熱を、特定開発区域の建築物へ供給する熱として利用すること。

イ 地域冷暖房以外のエネルギー供給に関する取組の検討

規則第8の3第3項第3号の規定による、地域冷暖房以外のエネルギー供給とは、電力供給に関する取組であり、検討方法は、次のとおりとする。

(ア) 特定開発事業において新築等を行う建築物の用途等の特性、電力需要の予測、特定送配電事業の拡張性等の基本条件について調査を行うこと。

なお、電力需要の予測については、電力需要に関する公表されている文献データ及び実態を踏まえ適切な原単位を用いて行うものとし、当該原単位については、別表第7の各項に掲げる添付書類に明示するものとする。

(イ) 特定開発事業における電力供給の適性として、(ア)の調査結果を踏まえ、次に掲げる事項への該当を検討すること。

a 電力供給の対象となる建築物に電気を搬送するための送配電線を敷設するルートが確保できること。

b 特定開発区域内に特定送配電事業者が存在しない場合にあっては、特定開発区域内に送電設備及び配電設備を設置するスペースがあること。

ウ 他の地域エネルギー供給事業者との供給する熱の相互利用の検討

条例第17条の10第4項の規定による供給する熱の相互利用の検討方法は、次のとおりとする。

(ア) 次の可能性について検討すること。

a 相互利用のための導管の敷設ルートの確保の可能性

b 熱の相互利用の可能性

(イ) (ア)の可能性がある場合にあっては、次の事項について検討すること。

a 熱供給の供給条件(熱媒体の種類、温度、圧力)の整合

b 相互利用した場合の供給する熱のエネルギー効率及び評価の予測

c 導管の接続工事の工程等の整合

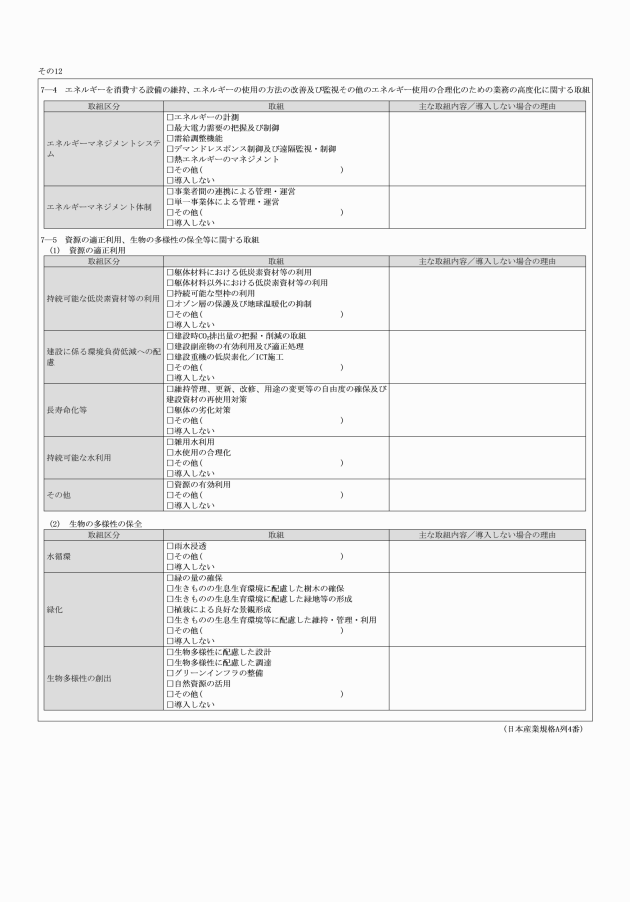

(4) エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他のエネルギーの使用の合理化のための業務の高度化に関する取組の検討

(5) 資源の適正利用、生物の多様性の保全等に関する取組の検討

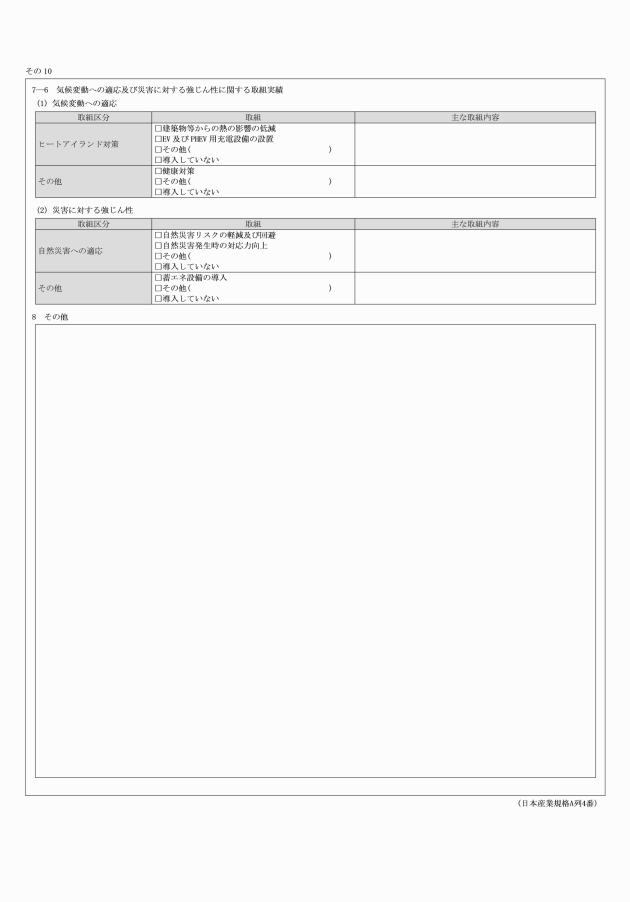

(6) 気候変動への適応及び災害に対する強じん性に関する取組の検討

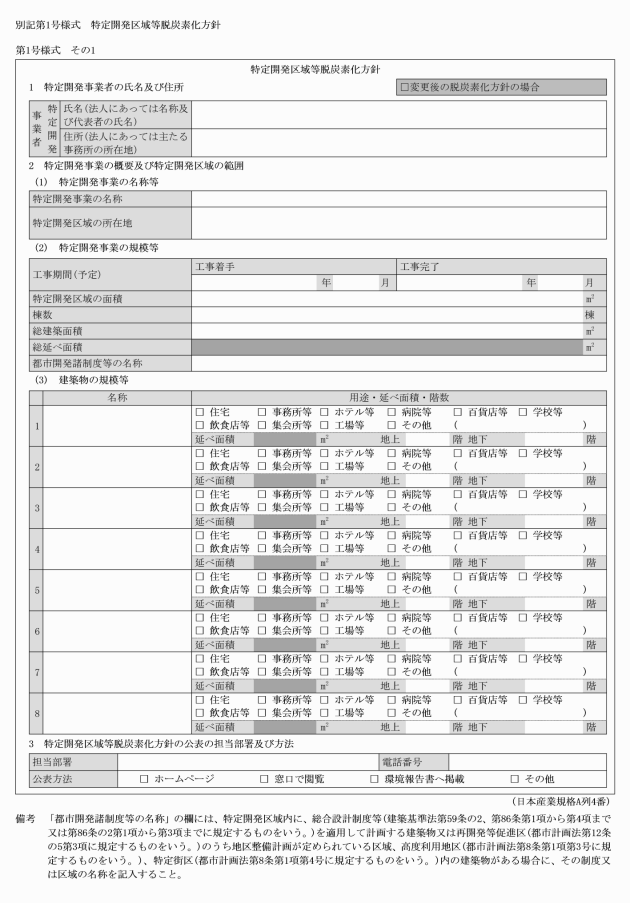

3 特定開発区域等脱炭素化方針の作成

条例第17条の4第2項の規定による、特定開発区域等脱炭素化方針の作成方法は、次のとおりとする。

(1) 特定開発区域等脱炭素化方針の様式は、別記第1号様式のとおりとする。

(2) 規則第8条の3第1項第1号の省エネルギー性能目標値については、1(1)により設定した目標値を記載するものとする。

(3) 前項で設定した省エネルギー性能目標値の達成状況の検証方法は、1(1)オにより実施しようとする当該検証方法について記載するものとする。

(4) 規則第8条の3第1項第2号の再生可能エネルギーの利用の割合に関する目標値については、1(2)により設定した目標値を記載するものとする。

(5) 条例第17条の4第2項第1号の温室効果ガスの削減方針については、(2)及び(4)の目標値の設定を踏まえ、次に掲げる時期ごとに記載するものとする。

ア 特定開発事業の全ての当該建築物の新築等に係る工事が完了した時

イ 当該建築物の運用時(アからウまでの期間における任意の時期)

ウ 2050年時

(6) 条例第17条の4第2項第2号の脱炭素化の推進に向けた設備等の導入及びエネルギーの利用等に関する取組についての基本方針については、2の取組の検討を踏まえて記載するものとする。

(7) 規則第8の3第3項第1号のエネルギーの効率的な利用に関する取組の検討内容及び検討結果については、2(1)の方法により検討した内容及びその結果について記載するものとする。

(8) 規則第8の3第3項第2号のエネルギーの脱炭素化の推進に関する取組の検討内容及び検討結果については、2(2)の方法により検討した内容及びその結果について記載するものとする。この場合において、当該設備の導入が困難な場合には、その理由を記載するものとする。

(9) 規則第8の3第3項第3号の地域冷暖房の導入その他の複数の建築物へのエネルギー供給に関する取組の検討内容及び検討結果については、2(3)の方法により検討した内容及びその結果について記載するものとする。この場合において、取組を行わないときは、その理由を記載するものとする。

なお、地域冷暖房を導入しないときは、規則第8条の3第6項第5号の規定により、導入する熱源機器の概要を記載するものとする。

(10) 規則第8の3第3項第4号のエネルギーを消費する設備の維持、エネルギー使用の方法の改善及び監視その他のエネルギーの使用の合理化のための業務の高度化に関する取組の検討内容及び検討結果については、2(4)の方法により検討した内容及びその結果について記載するものとする。

(11) 規則第8の3第3項第5号の資源の適正利用、生物の多様性の保全等に関する取組の検討内容及び検討結果については、2(5)の方法により検討した内容及びその結果について記載するものとする。

(12) 規則第8の3第3項第6号の気候変動への適応及び災害に対する強じん性に関する取組の検討内容及び検討結果については、2(6)の方法により検討した内容及びその結果について記載するものとする。

(13) 特定開発区域等脱炭素化方針を知事に提出するときは、別表第7 1の項の添付書類の欄に掲げる書類を添付するものとする。

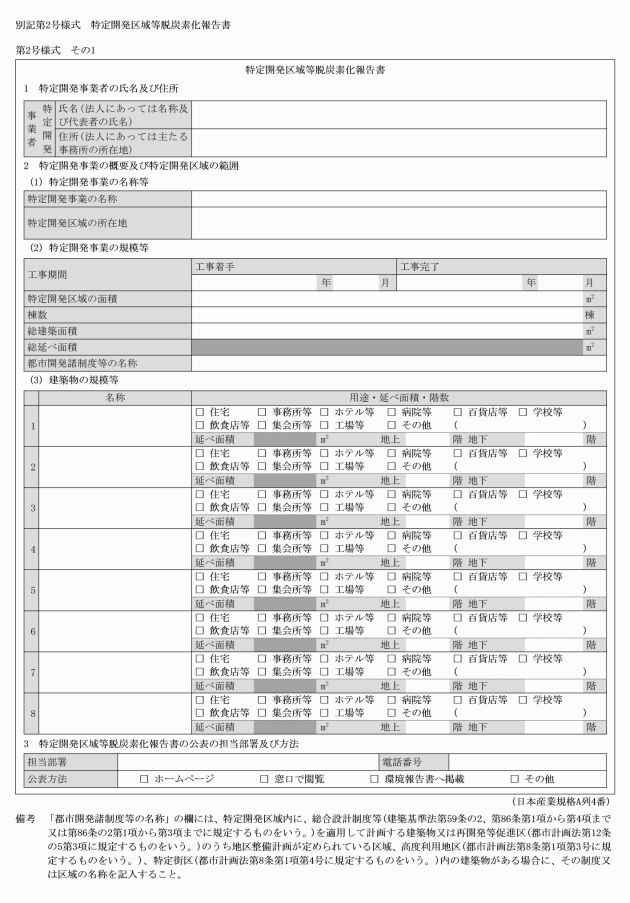

4 特定開発区域等脱炭素化報告書の作成

条例第17条の7の規定による、特定開発区域等脱炭素化報告書の作成方法は、次のとおりとする。

(1) 特定開発区域等脱炭素化報告書の様式は、別記第2号様式のとおりとする。

(2) 特定開発区域等脱炭素化報告書を知事に提出するときは、別表第7 2の項の添付書類の欄に掲げる書類を添付するものとする。

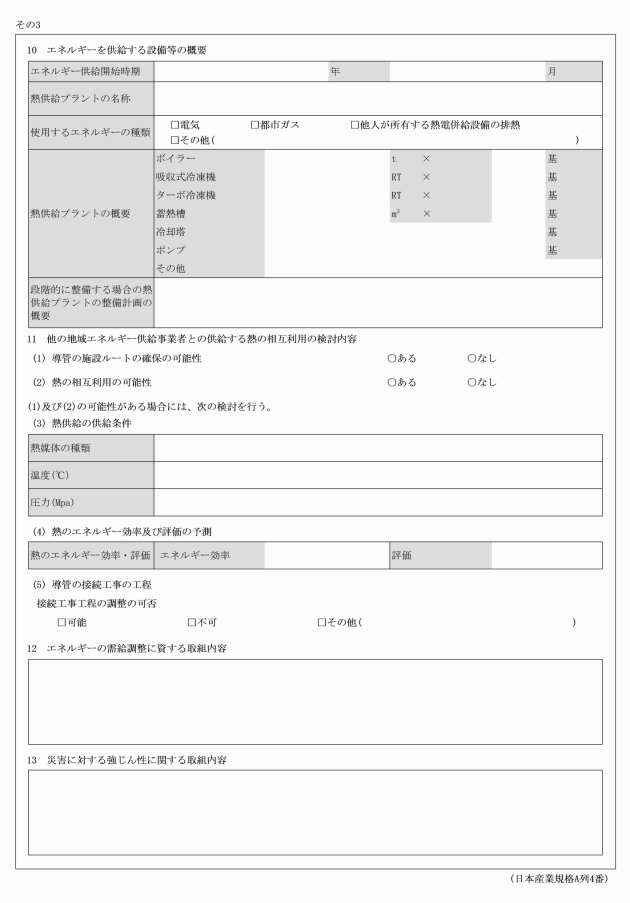

第4 地域エネルギー供給における脱炭素化の推進

1 地域エネルギー供給事業者の脱炭素化の推進に係る措置

条例第17条の9の規定による、特定開発区域等における建築物へのエネルギーの供給に関して講じる脱炭素化の推進について必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 設備機器の運転制御、脱炭素エネルギーの利用及び熱の相互利用に係る措置

地域エネルギー供給事業者は、エネルギーの供給を行う対象となる建築物(以下「エネルギー供給対象建築物」という。)の熱負荷特性に応じた設備機器の容量の最適化、台数制御運転等を行うことによりエネルギーの使用の合理化を図るとともに、脱炭素エネルギーの利用及び他の地域エネルギー供給者との熱の相互利用を最大限に行い、脱炭素化の推進を図るものとする。

(2) 保守管理及び設備更新等に係る措置

地域エネルギー供給事業者は、設備機器のエネルギー使用状況・効率を把握し、設備機器の適切な保守管理を行い、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他のエネルギーの使用の合理化のための業務の高度化に関する取組を実施するとともに、改修及び設備更新を計画的に実施し、常にエネルギー効率の向上を図るものとする。

(3) 熱電併給設備に係る措置

地域エネルギー供給事業者は、熱電併給設備により熱と併せて電気を発生させ、当該熱電併給設備が設置されている建築物内の熱及び電力需要を賄うとともに、他人への熱及び電気の供給を行う場合は、熱供給の対象となる建築物の用途又は熱負荷特性に応じた熱電併給設備の設置、運転制御等を行い、エネルギーの使用の合理化を図るものとする。

(4) エネルギー供給受入者との連携

地域エネルギー供給事業者は、脱炭素化の推進を図るために、エネルギー供給受入者と行う連携及び協力の方法は、次のとおりとする。

ア 効率的な熱供給を図るよう、冷房のピーク負荷時期以外は、供給する冷水の送り温度を上げることを協議すること。

イ 効率的な熱供給を図るよう、熱媒体の供給圧力を下げることを協議すること。

2 地域エネルギー供給計画書の作成等

(1) 地域エネルギー供給計画書の作成

条例第17条の10第1項の規定による、地域エネルギー供給計画書の作成方法は、次のとおりとする。

ア 地域エネルギー供給計画書の様式は、別記第3号様式のとおりとする。

イ 条例第17条の10第1項第5号の供給する熱のエネルギー効率の値については、規則別表第1の4 1の項備考に規定する方法により算定するものとする。

ウ 規則第8条の10第3項第2号の供給する熱のエネルギー効率の評価は、別表第12の左欄に掲げる供給する熱のエネルギー効率の値の区分に応じ、当該右欄に定める評価を行うものとする。

エ 規則第8条の10第3項第5号の他の地域エネルギー供給事業者との供給する熱の相互利用の検討内容は、第3 2(3)ウによる検討の内容を反映させるものとする。

オ 規則第8条の10第3項第7号のエネルギーの需給調整に資する取組は、第3 2(4)による検討の内容を反映させるものとする。

カ 規則第8条の10第3項第8号の災害に対する強じん性に関する取組は、第3 2(6)による検討内容を反映させるものとする。

キ 地域エネルギー供給計画書を知事に提出するときは、別表第7 3の項の添付書類の欄に掲げる書類を添付するものとする。

(2) 脱炭素化の推進に係る措置の検討

(1)による地域エネルギー供給計画書の作成に当たっては、1による脱炭素化の推進に係る措置を計画に反映させるものとする。

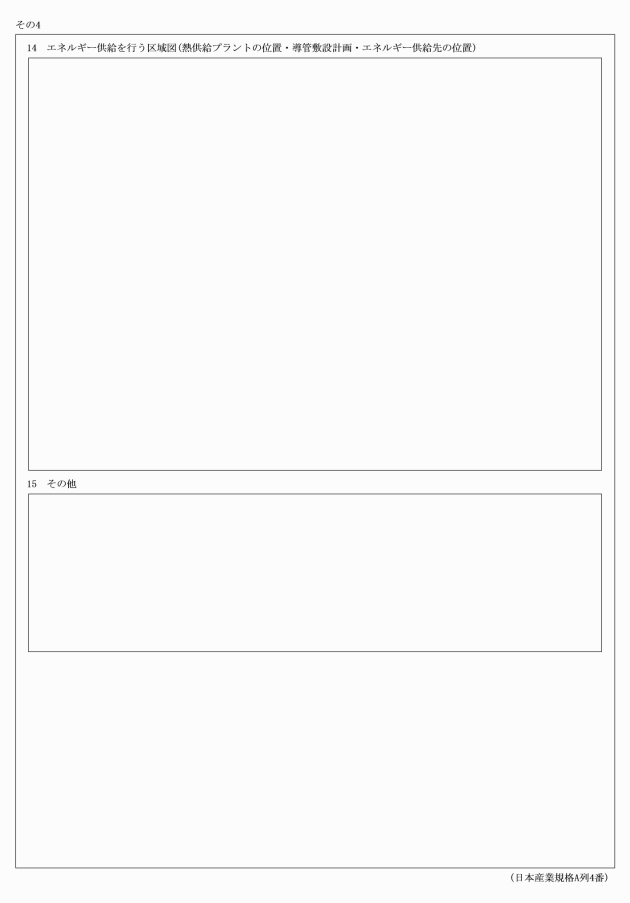

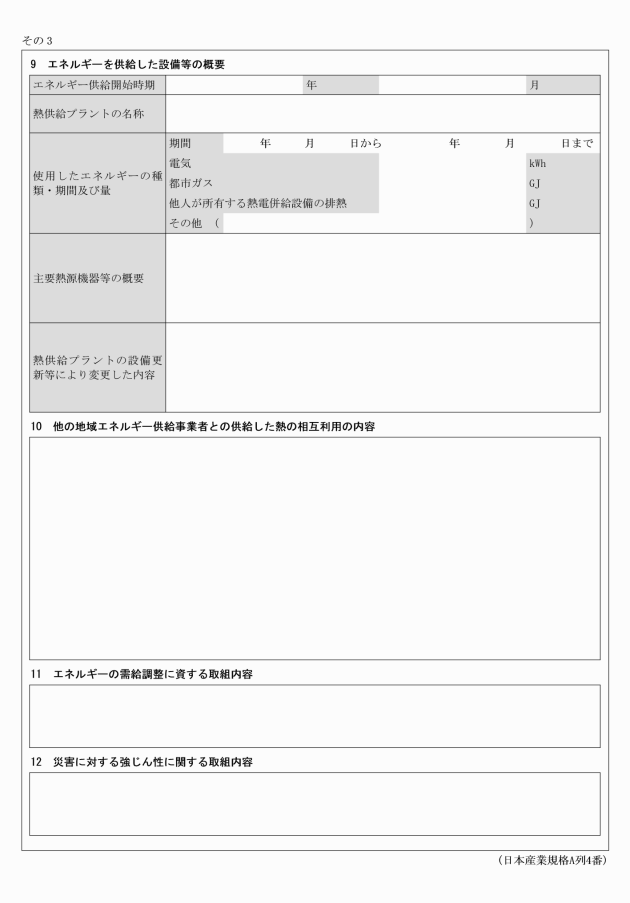

3 地域エネルギー供給実績報告書の作成

条例第17条の14の規定による地域エネルギー供給実績報告書の作成方法は、次のとおりとする。

(1) 地域エネルギー供給実績報告書の様式は、別記第4号様式のとおりとする。

(2) 2(1)イ及びウの規定は、地域エネルギー供給実績報告書の作成について準用する。

(3) 地域エネルギー供給実績報告書を知事に提出するときは、別表第7 4の項の添付書類の欄に掲げる書類を添付するものとする。

(4) 前年度のエネルギー供給の実績において、条例第17条の19第1項第1号に規定する規則で定める基準を下回ったとき、同項第2号に規定する条例第17条の17第1項の規則で定める熱の量を下回ったとき、及び同項第5号に規定する条例第17条の17第1項の規則で定める基準を満たさなかったときは、熱供給施設(熱供給プラント及び導管をいう。以下同じ。)の改善について、別記第5号様式による改善計画書を添付するものとする。この場合においては、当該改善計画書を提出した日の属する年度の翌年度から熱供給施設の改善が終了する日の属する年度の翌年度までの間、当該改善の実績について、別記第6号様式による改善報告書を添付するものとする。

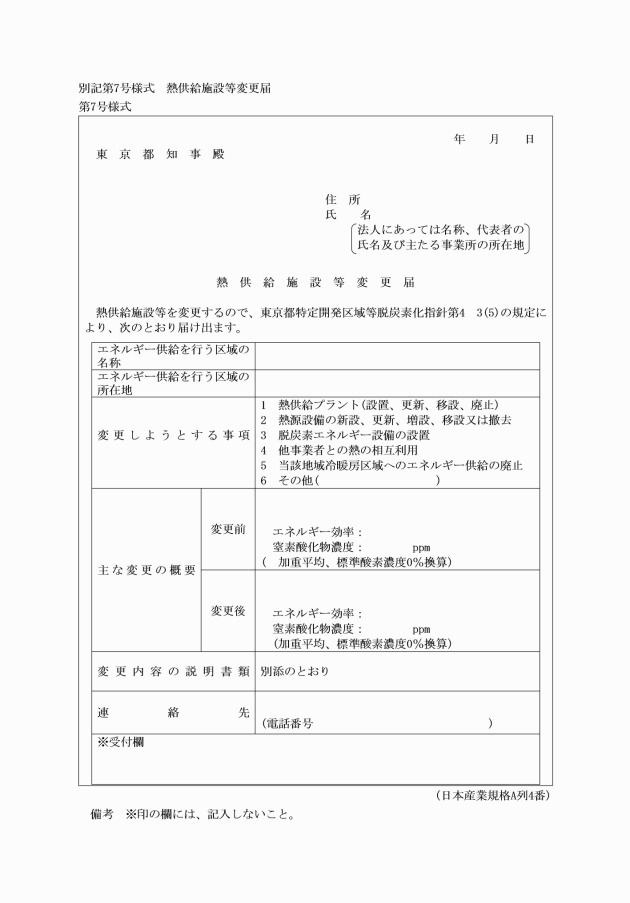

なお、熱供給施設等変更届を知事に提出するときは、別表第7 5の項の添付書類の欄に掲げる書類を添付するものとする。

ア 熱供給のメインプラントの更新若しくは移設又はサブプラントの設置若しくは更新又は仮設プラントの設置又は熱供給プラントの廃止

イ 熱源設備の新設、更新、増設、移設又は撤去

ウ 脱炭素エネルギー設備の設置

エ 他事業者との熱の相互利用

オ 当該地域冷暖房区域へのエネルギー供給の廃止

カ その他、導管の新設及び変更等

第5 脱炭素化の推進に関わるその他事業者の協力等

1 エネルギー利用に係る事業者

(1) 条例第17条の16第1項の規定による特定開発事業者が行う脱炭素エネルギーを利用するための設備の導入についての検討への協力の方法は、特定開発事業者が第3 2(2)の規定により行う検討に必要な情報を提供することとする。

(2) 条例第17条の16第1項の規定による地域エネルギー供給事業者が行う脱炭素エネルギーの利用への協力の方法は、地域エネルギー供給事業者からの当該利用に当たっての協議に対し、可能な限り当該協議に応じることとする。

2 他の地域エネルギー供給事業者

(1) 条例第17条の16第2項の規定による特定開発事業者が行う供給する熱の相互利用についての検討への協力の方法は、当該特定開発事業者が第3 2(3)ウの規定により行う検討に必要な情報を提供することとする。

(2) 条例第17条の16第2項の規定による地域エネルギー供給事業者が行う供給する熱の相互利用についての協力は、当該地域エネルギー供給事業者との間で熱供給設備の運転方法の調整を行うこととする。

3 熱電併給設備の設置者及び所有者又は管理者

(1) 熱電併給設備の設置者

条例第17条の16第3項の規定による、熱を提供しようとする地域エネルギー供給事業者の熱需要に応じた熱の損失の少ない最適な規模の熱電併給設備を設置するための方法は、発電効率と排熱効率とを合わせた総合効率の高い熱電併給設備を設置することとする。

(2) 熱電併給設備の所有者又は管理者

条例第17条の16第4項の規定による、地域エネルギー供給事業者に対する熱電併給設備による効率的な熱の提供の方法は、次のとおりとする。

ア 地域エネルギー供給事業者と協議の上、熱需要及び電力需要の大きい時間帯を把握し、熱電併給設備全体の総合効率が優れた運用を行うこと。

イ 熱電併給設備の運用方法についての情報提供を行うこと。

4 エネルギー供給受入者

条例第17条の16第5項の規定による、地域エネルギー供給事業者が行う脱炭素化の推進に係る措置への協力の方法は、次のとおりとする

(1) 冷房のピーク負荷時期以外は、季節変動及び建築物の使用状況から判断し、可能な限り、冷水温度の調整を行うこと。

(2) 可能な限り、冷温水の圧力の調整を行うこと。

第6 熱供給の受入れ

1 熱供給の受入れの検討

条例第17条の20第1項の規定による熱供給の受入検討建築主等が行う供給する熱の受入れについての協議及び検討の方法は、次の事項について協議し、検討することとする。

ア 熱を受け入れる側の建築物(以下「受入側建築物」という。)の冷房、暖房及び給湯の熱需要及び熱負荷特性に応じた熱供給の可能性

イ 受入側建築物への導管の接続の可能性

ウ 受入側建築物の工事工程に合わせた熱供給施設の工事工程の調整の可能性

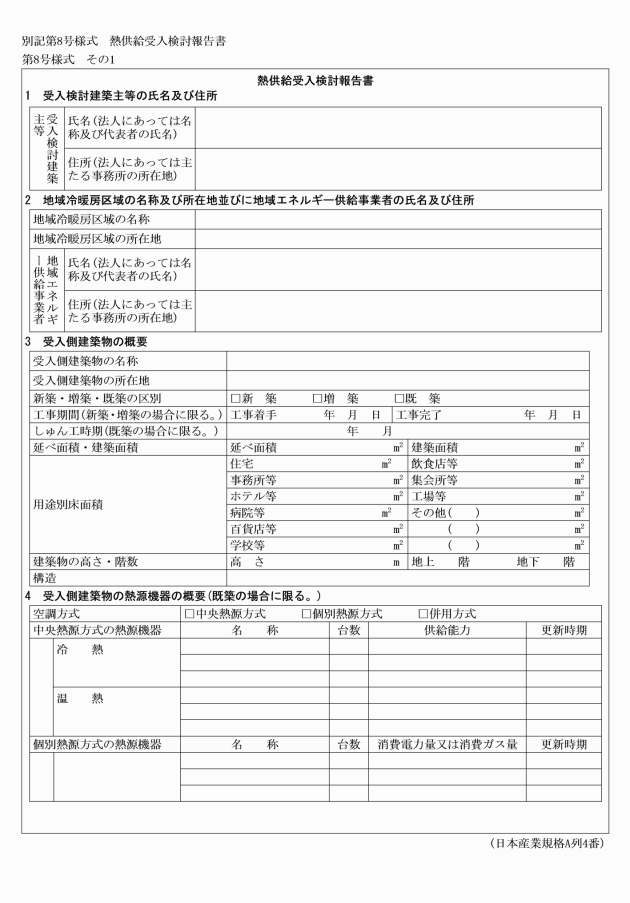

2 熱供給受入検討報告書の作成

(1) 規則第8条の23第4項の地域エネルギー供給事業者との協議内容及び供給する熱の受入に関する検討状況を示す書類(以下「熱供給受入検討報告書」という。)は、別記第8号様式のとおりとする。

(2) 熱供給受入検討報告書を知事に提出するときは、別表第7 6の項の添付書類の欄に掲げる書類を添付するものとする。

附則

1 条例第17条の3第1項に規定する特定開発事業者(以下「特定開発事業者」という。)であって、旧評価方法基準適用者(平成26年国土交通省告示第151号による改正前の平成13年国土交通省告示第1347号の規定による基準(以下「旧評価方法基準」という。)の適用を受ける者をいう。)であるものが、条例第17条の7又は第17条の8の規定により、条例第17条の4に規定する建築物について、エネルギー有効利用計画書に、規則第8条の3第2項第1号に規定する用途に供する部分(以下「住宅部分」という。)に係る条例第17条の7第4号の目標値(以下「目標値」という。)を記載して提出しようとするときの当該目標値は、平成26年東京都告示第412号による改正前の東京都建築物環境配慮指針(平成21年東京都告示第1336号)別表第1エネルギーの使用の合理化の部建築物の熱負荷の低減の項住宅用途の欄の規定(以下「改正前の配慮指針の規定」という。)に基づいて、設定しなければならない。

2 特定開発事業者であって、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に条例第17条の7の規定により住宅部分に係るエネルギー有効利用計画書を提出したもの若しくは前項の規定により改正前の配慮指針の規定に基づき設定した住宅部分に係る目標値を記載したエネルギー有効利用計画書を提出したもの又は次項の規定により改正前の配慮指針の規定に基づき設定した住宅部分に係る目標値を記載したエネルギー有効利用計画書を届け出たものが、平成26年国土交通省告示第151号による改正後の平成13年国土交通省告示第1347号の規定による基準の適用を受けることとなったときは、前項又は次項の規定にかかわらず、条例第17条の8の規定により、エネルギー有効利用計画書に、当該目標値として、平成26年東京都告示第412号による改正後の東京都建築物環境配慮指針別表第1エネルギーの使用の合理化の部建築物の熱負荷の低減の項住宅用途の欄の規定(以下「改正後の配慮指針の規定」という。)により設定した目標値を記載したものを届け出なければならない。ただし、当該目標値に変更が生じない場合は、この限りでない。

3 特定開発事業者であって、施行日後に条例第17条の7の規定により改正後の配慮指針の規定により設定した住宅部分に係る目標値を記載したエネルギー有効利用計画書を提出したもの又は前項の規定により改正後の配慮指針の規定に基づき設定した住宅部分に係る目標値を記載したエネルギー有効利用計画書を届け出たものが、旧評価方法基準の適用を受けることとなったときは、改正後の配慮指針の規定及び同項の規定にかかわらず、条例第17条の8の規定により、エネルギー有効利用計画書に、当該目標値として、改正前の配慮指針の規定により設定した目標値を記載したものを届け出なければならない。ただし、当該目標値に変更が生じない場合は、この限りでない。

附則(平成二五年告示第四五七号)

1 この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十五年東京都規則第九十六号。以下「一部改正規則」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるとされる特別大規模特定建築物の増築については、当分の間、この告示による改正後の東京都エネルギー有効利用指針(以下「新指針」という。)別表第一及び別記第一号様式から第三号様式までの規定(以下「改正後の規定」という。)にかかわらず、なお従前の例による。

3 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号。以下「条例」という。)第十七条の三第一項に規定する特定開発事業者(建築物の新築を行う事業をしようとする者に限る。以下同じ。)であって、一部改正規則附則第三項の規定により非住宅用途に供する部分がなお従前の例によるとされたもの又は一部改正規則附則第四項に規定する場合において施行日前に条例第十七条の七の規定によりエネルギー有効利用計画書を提出したものが住宅用途に供する部分のみについて新目標値を記載したエネルギー有効利用計画書を届け出ることとなったものについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 特定開発事業者であって、一部改正規則附則第三項の規定により住宅用途に供する部分のみがなお従前の例によるとされたもの又は一部改正規則附則第四項に規定する場合において施行日前に条例第十七条の七の規定によりエネルギー有効利用計画書を提出したものが非住宅用途に供する部分のみについて新目標値を記載したエネルギー有効利用計画書を届け出ることとなったものについては、新指針別表第一 三の項中「当該建築物の全体」とあるのは「当該建築物のうち、規則第8条の3第2項第2号から第9号までに規定する用途に供する部分」と読み替えて適用し、新指針別記第一号様式その二及びその三の規定にかかわらず、附則様式その一及びその二の規定によるものとする。

5 この告示の施行の際、この告示による改正前の東京都エネルギー有効利用指針別記第一号様式から第三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二六年告示第四一一号)

1 この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第十七条の三第一項に規定する特定開発事業者であって、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十六年東京都規則第二十九号。以下「一部改正規則」という。)附則第六項の規定によりなお従前の例によるとされたもの又は一部改正規則附則第八項に規定する場合においてこの告示の施行の日後に新目標値(一部改正規則附則第七項の「新目標値」をいう。以下同じ。)を記載したエネルギー有効利用計画書を提出したもの若しくは同項の規定により新目標値を記載したエネルギー有効利用計画書を届け出たものが旧目標値(同項の「旧目標値」をいう。)を記載したエネルギー有効利用計画書を届け出ることとなったものについては、この告示による改正後の東京都エネルギー有効利用指針別表第一及び別記第一号様式の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、この告示による改正前の東京都エネルギー有効利用指針別記第一号様式から別記第三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二八年告示第一四八八号)

この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年告示第三九六号)

1 この告示は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この告示による改正後の東京都エネルギー有効利用指針別表第五の規定は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第十七条の十五に規定する地域エネルギー供給実績報告書に適用する場合にあっては、平成三十一年四月一日から適用する。

附則(令和元年告示第一八七号)

1 この告示は、令和元年七月一日から施行する。

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の東京都エネルギー有効利用指針の様式(この告示により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和元年告示第一八八号)

1 この告示は、令和元年七月一日から施行する。

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の平成二十一年東京都告示第千六百六十七号(東京都エネルギー有効利用指針)の一部改正の様式(この告示により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和四年告示第三四一号)

1 この告示は、令和四年四月一日から施行する。

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の東京都エネルギー有効利用指針別記第二号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和五年五環気地第一六一号)

1 この指針は、令和六年四月一日から施行する。

2 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第十七条の三第一項に規定する特定開発事業者であって、この指針の施行の日前にエネルギー有効利用計画書を提出したものについては、この指針に定める東京都特定開発区域等脱炭素化指針の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1 省エネルギー性能目標値の設定基準

特別大規模特定建築物の部分 | 設定が必要な場合 | 設定すべき事項 | 設定基準 |

1 住宅用途 | 当該部分の延べ面積が2000m2以上である場合 | 建築物の熱負荷の低減 | 東京都建築物環境配慮指針(平成21年東京都告示第1336号。以下「配慮指針」という。)別表第1の評価基準の段階2以上 |

2 住宅及び工場等以外の用途 | 当該各用途に供する部分のいずれかの延べ面積が2000m2以上である場合 | 建築物の熱負荷の低減 | 規則別表第1の5に規定する省エネルギー性能基準の区分に応じ、建築物の熱負荷の低減に関する基準に適合すること。 |

3 住宅以外の用途 | 当該各用途に供する部分のいずれかの延べ面積が2000m2以上である場合 | 設備システムのエネルギーの使用の合理化 | 規則別表第1の5に規定する省エネルギー性能基準の区分に応じ、設備システムのエネルギー利用の低減に関する基準に適合すること。 |

別表第2 省エネルギー性能目標値の達成状況の検証方法

エネルギー使用状況の予測及び調査に係る措置 | (1) 特別大規模特定建築物における建築物全体及びエネルギー種別ごとの一次エネルギー消費量について予測値を定めるとともに計量を行い、その実測値との比較を行うこと。 (2) 特別大規模特定建築物における空気調和設備等の設備システムごとの一次エネルギー消費量について予測値を定めるとともに計量を行い、その実測値との比較を行うこと。 (3) 熱源機器その他の主要設備のエネルギーの消費効率について予測値を定めるとともに計量を行い、その実測値との比較を行うこと。 |

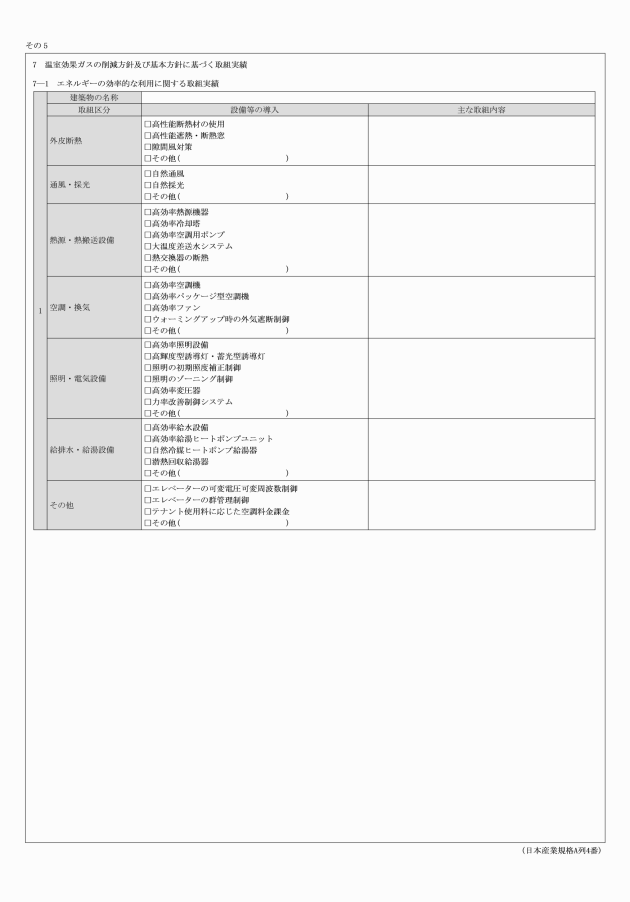

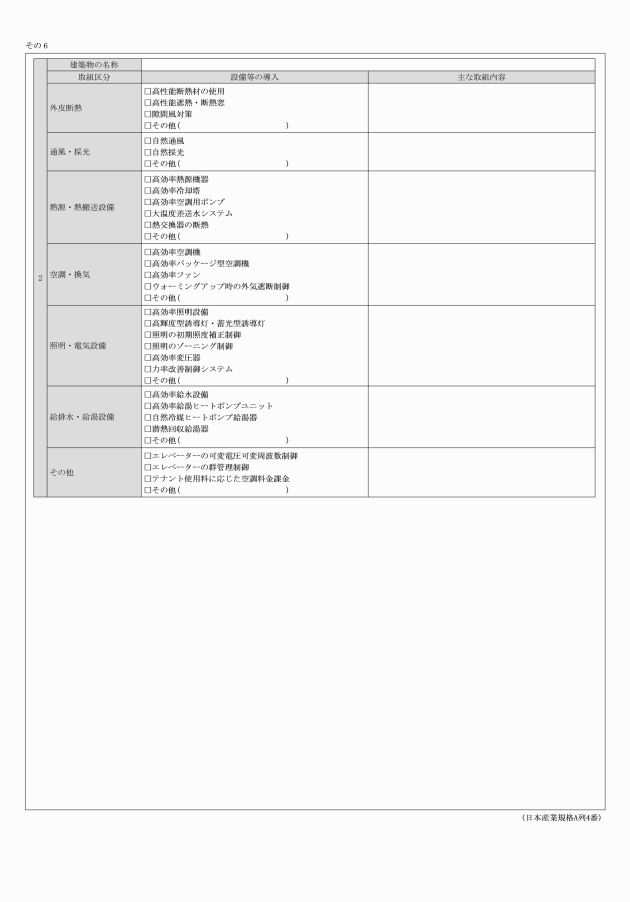

別表第3 エネルギーの効率的な利用に関する取組

取組区分 | 設備等の導入 |

外皮断熱 | ①高性能断熱材の使用 ②高性能遮熱・断熱窓 ③隙間風対策 ④その他 |

通風・採光 | ①自然通風 ②自然採光 ③その他 |

熱源・熱搬送設備 | ①高効率熱源機器 ②高効率冷却塔 ③高効率空調用ポンプ ④大温度差送水システム ⑤熱交換器の断熱 ⑥その他 |

空調・換気 | ①高効率空調機 ②高効率パッケージ型空調機 ③高効率ファン ④ウォーミングアップ時の外気遮断制御 ⑤その他 |

照明・電気設備 | ①高効率照明設備 ②高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯 ③照明の初期照度補正制御 ④照明のゾーニング制御 ⑤高効率変圧器 ⑥力率改善制御システム ⑦その他 |

給排水・給湯設備 | ①高効率給水設備 ②高効率給湯ヒートポンプユニット ③自然冷媒ヒートポンプ給湯器 ④潜熱回収給湯器 ⑤その他 |

その他 | ①エレベーターの可変電圧可変周波数制御 ②エレベーターの群管理制御 ③テナント使用料に応じた空調料金課金 ④その他 |

別表第4 脱炭素エネルギーの種類

区分 | 種類 |

脱炭素エネルギー(電気) | ①太陽光 ②風力 ③水力 ④バイオマス ⑤一般廃棄物の焼却施設における廃棄物の焼却による発電 ⑥その他 |

脱炭素エネルギー(熱) | ①太陽熱 ②バイオマス熱 ③地中熱 ④下水処理水の熱 ⑤河川水の熱 ⑥海水の熱 ⑦一般廃棄物の焼却施設において廃棄物の焼却により排出される熱 ⑧下水汚泥の焼却に伴い排出される熱 ⑨建築物の空気調和に伴い排出される熱 ⑩地下式構造の鉄道から排出される熱 ⑪その他 |

別表第5 範囲ごとに定める脱炭素エネルギー(熱)

別表第6 脱炭素エネルギー(熱)を利用するための設備の導入の詳細な検討が必要となる場合の条件

脱炭素エネルギー(熱)の種類 | 条件 |

河川水の熱 | 最小水深が50cm以上で、かつ、日平均流量が8,000m3以上である河川 |

建築物の空気調和に伴い排出される熱 | 別表第5 1の項の特定開発区域等にあっては、冬期(12月から3月まで)の冷熱需要が日平均10,000MJ以上であると想定される建築物。ただし、建築物の空気調和に伴い排出される熱を複数の建築物の間で融通する場合は、特定開発事業における地域冷暖房が導入される場合に限る。 |

別表第5 2の項の特定開発区域等に隣接し、又は道路を挟んで近接する街区にあっては、延べ面積50,000m2を超える建築物。ただし、建築物の空気調和に伴い排出される熱を複数の建築物の間で融通する場合は、特定開発事業における地域冷暖房が導入される場合に限る。 | |

地下式構造の鉄道から排出される熱 | 日平均乗降客数が10万人以上の駅 |

別表第7 方針等の添付書類

方針等の種類 | 添付書類 |

1 特定開発区域等脱炭素化方針 | 1 特定開発区域の位置及び面積並びに特定開発事業において新築等を行う建築物の配置を示す図面 2 省エネルギー性能目標値の設定の根拠を示す書類 3 再生可能エネルギーの利用の割合に関する目標値の設定の根拠を示す書類 4 特定開発区域の周辺の開発動向等の状況を示す書類 5 熱需要の予測についてその根拠を示す書類 6 電力需要の予測についてその根拠を示す書類 7 エネルギーの効率的な利用に関する取組に係る検討の詳細を示す書類 8 特定開発区域と脱炭素エネルギーが生じる施設又は場所の位置(導管敷設上等の制約がある場合は、その内容を含む。)との関係を示す図面 9 脱炭素エネルギーを利用するための設備の導入に係る検討の詳細を示す書類 10 脱炭素エネルギーが生じる施設の改修の内容並びに特定開発事業及び当該施設改修の工事工程を示す書類 11 エネルギーを消費する設備の維持、エネルギー使用の方法の改善及び監視その他のエネルギー使用の合理化のための業務の高度化に関する取組に係る検討の詳細を示す書類 12 資源の適正利用、生物多様性の保全等に関する取組に係る検討の詳細を示す書類 13 気候変動への適応及び災害に対する強じん性に関する取組に係る検討の詳細を示す書類 |

2 特定開発区域等脱炭素化報告書 | 1 特定開発区域の位置及び面積並びに特定開発事業において新築等を行う建築物の配置を示す図面 2 省エネルギー性能目標値の達成状況の根拠を示す書類 3 再生可能エネルギーの利用の割合に関する目標値の達成状況の根拠を示す書類 4 特定開発区域の周辺の開発動向等の状況を示す書類 5 熱需要の実績を示す書類 6 電力需要の実績を示す書類 7 エネルギーの効率的な利用に関する取組実績を示す書類 8 特定開発区域と脱炭素エネルギーが生じる施設又は場所の位置(導管敷設上等の制約がある場合は、その内容を含む。)との関係を示す図面 9 脱炭素エネルギーを利用するための設備の詳細を示す書類 10 脱炭素エネルギーが生じる施設の改修の内容並びに特定開発事業及び当該施設改修の実績を示す書類 11 エネルギーを消費する設備の維持、エネルギー使用の方法の改善及び監視その他のエネルギー使用の合理化のための業務の高度化に関する取組実績を示す書類 12 資源の適正利用、生物多様性の保全等に関する取組実績を示す書類 13 気候変動への適応及び災害に対する強じん性に関する取組実績を示す書類 |

3 地域エネルギー供給計画書 | 1 エネルギー供給対象建築物の概要を示す書類 2 エネルギー供給対象建築物におけるエネルギー需要の予測(熱負荷特性を考慮したものとする。)の根拠を示す書類 3 熱供給プラントの位置及び熱供給プラントの収容建築物の概要を示す書類 4 熱供給施設の構成及び供給能力を示す書類 5 脱炭素エネルギーの種類及び年間の利用量の根拠、熱のエネルギー効率の根拠並びに熱の相互利用の方法を示す書類 6 排出ガス中の窒素酸化物の量を抑制する措置を示す書類 7 エネルギーの需給調整に資する取組に係る検討の詳細を示す書類 8 災害に対する強じん性に関する取組に係る検討の詳細を示す書類 9 熱供給施設の整備計画の工程を示す書類 |

4 地域エネルギー供給実績報告書 | 1 エネルギー供給対象建築物の概要を示す書類 2 エネルギー供給対象建築物におけるエネルギー需要の実績(熱負荷特性を考慮したものとする。)の根拠を示す書類 3 熱供給プラントの位置及び熱供給プラントの収容建築物の状況を示す書類 4 熱供給施設の構成及び供給能力を示す書類 5 熱供給プラントにおいて使用したエネルギーの種類及び使用実績を示す書類 6 脱炭素エネルギーの利用方法、熱のエネルギー効率の根拠及び熱の相互利用の方法を示す書類 7 排出ガス中の窒素酸化物の量を抑制する措置を示す書類 8 エネルギーの需給調整に資する取組実績を示す書類 9 災害に対する強じん性に関する取組実績を示す書類 10 熱供給施設の更新計画を示す書類 |

5 熱供給施設等変更届 | 1 熱供給施設等の変更内容を示す書類 |

6 熱供給受入検討報告書 | 1 地域エネルギー供給事業者との協議内容を示す議事等の概要 |

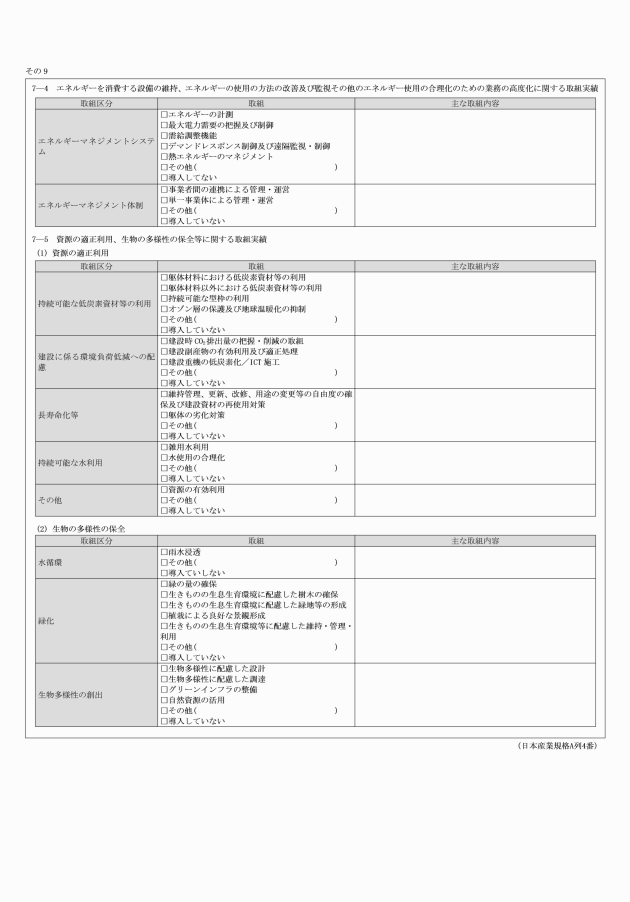

別表第8 エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他のエネルギーの使用の合理化のための業務の高度化に関する取組

取組区分 | 取組 |

エネルギーマネジメントシステム | ①エネルギーの計測 ②最大電力需要の把握及び制御 ③需給調整機能 ④デマンドレスポンス制御及び遠隔監視・制御 ⑤熱エネルギーのマネジメント ⑥その他 |

エネルギーマネジメント体制 | ①事業者間の連携による管理・運営 ②単一事業体による管理・運営 ③その他 |

別表第9 資源の適正利用、生物の多様性の保全等に関する取組

(資源の適正利用)

取組区分 | 取組 |

持続可能な低炭素資材等の利用 | ①躯体材料における低炭素資材等の利用 ②躯体材料以外における低炭素資材等の利用 ③持続可能な型枠の利用 ④オゾン層の保護及び地球温暖化の抑制 ⑤その他 |

建設に係る環境負荷低減への配慮 | ①建設時CO2排出量の把握・削減の取組 ②建設副産物の有効利用及び適正処理 ③建設重機の低炭素化/ICT施工 ④その他 |

長寿命化等 | ①維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保及び建設資材の再使用対策 ②躯体の劣化対策 ③その他 |

持続可能な水利用 | ①雑用水利用 ②水使用の合理化 ③その他 |

その他 | ①資源の有効利用 ②その他 |

(生物の多様性の保全)

取組区分 | 取組 |

水循環 | ①雨水浸透 ②その他 |

緑化 | ①緑の量の確保 ②生きものの生息生育環境に配慮した樹木の確保 ③生きものの生息生育環境に配慮した緑地等の形成 ④植栽による良好な景観形成 ⑤生きものの生息生育環境等に配慮した維持・管理・利用 ⑥その他 |

生物多様性の創出 | ①生物多様性に配慮した設計 ②生物多様性に配慮した調達 ③グリーンインフラの整備 ④自然資源の活用 ⑤その他 |

別表第10 気候変動への適応及び災害に対する強じん性に関する取組

(気候変動への適応)

取組区分 | 取組 |

ヒートアイランド対策 | ①建築物等からの熱の影響の低減 ②EV及びPHEV用充電設備の設置 ③その他 |

その他 | ①健康対策 ②その他 |

(災害に対する強じん性)

取組区分 | 取組 |

自然災害への適応 | ①自然災害リスクの軽減及び回避 ②自然災害発生時の対応力向上 ③その他 |

その他 | ①蓄エネ設備の導入 ②その他 |

別表第11 単位発熱量をゼロとするその他知事が認める熱

単位発熱量ゼロ | ①別表第4による全ての脱炭素エネルギー ②他事業者へ提供しなければ、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第5条に規定する判断基準に従って取組を行っても発生を抑制できず、廃棄することが見込まれる熱 |

別表第12 熱のエネルギー効率の評価

供給する熱のエネルギー効率の値 | 評価 |

0.90以上 | AA |

0.85以上0.90未満 | A+ |

0.80以上0.85未満 | A |

0.73以上0.80未満 | A- |

0.70以上0.73未満 | B |

0.70未満 | C |