○東京都自動車環境管理指針

平成二三年三月一八日

告示第三四五号

平成十八年東京都告示第四百四十四号(東京都自動車環境管理指針)の全部を次のように改正する。

東京都自動車環境管理指針

1 目的

この指針は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下「条例」という。)第28条第1項に規定する特定事業者が、自動車がもたらす環境への負荷(以下「自動車環境負荷」という。)を低減するために取り組む措置等の内容について定めることを目的とする。

2 用語

この指針において使用する用語は、条例及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第35条第1号に規定する特定低公害・低燃費車及び同条第2号に規定する知事が別に定める乗用車に関する要綱(平成22年東京都告示第1610号)において使用する用語の例による。

3 自動車環境管理計画書の作成等

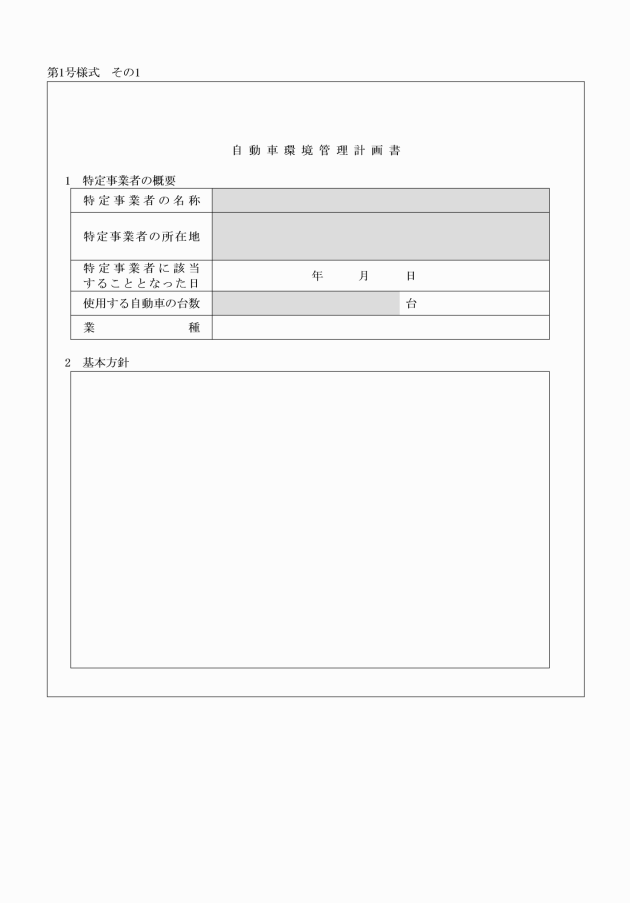

(1) 特定事業者は、二酸化炭素、粒子状物質、窒素酸化物等の自動車環境負荷を低減させる視点から、条例第28条第1項の規定により、次に掲げる事項を記載した自動車環境管理計画書を作成し、知事が別に定める点検表を添えて知事に提出するものとする。

ア 自動車環境負荷を低減するための取組に関する基本方針の策定に関すること。

イ 自動車環境負荷を低減するための取組の推進体制の整備等に関すること。

ウ 自動車から発生する温室効果ガス及び排出ガスの排出量の削減目標の設定等に関すること。

エ 特定低公害・低燃費車等の導入の取組に関すること。

オ エコドライブの取組に関すること。

カ 自動車の使用の合理化の取組に関すること。

キ 他者の自動車を利用する場合における自動車環境負荷を低減するための取組に関すること。

ク その他自主的に取り組む事項

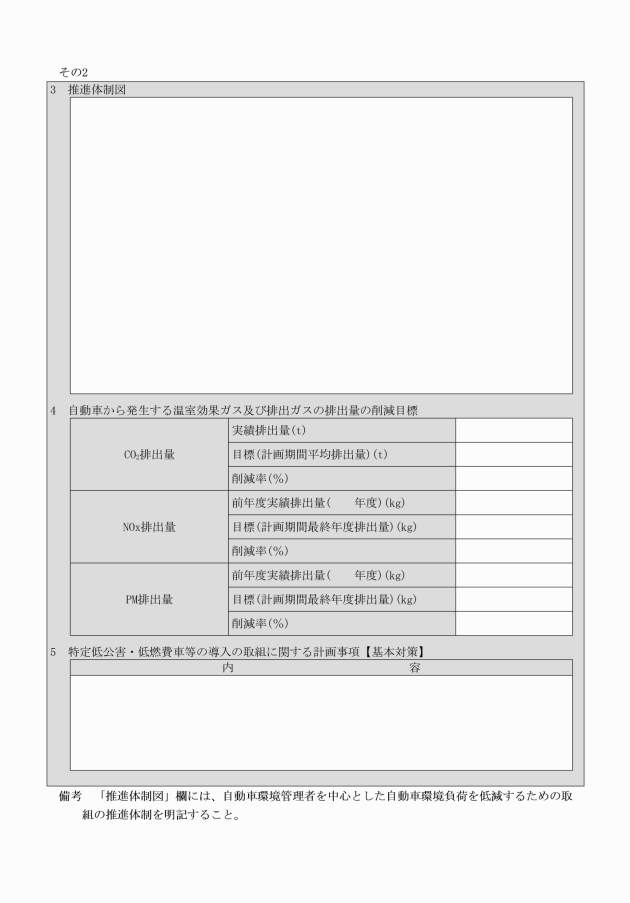

(2) 特定事業者は、自動車環境負荷を低減するための取組のうち(1)のエ及びオを基本的な取組事項(以下「基本対策」という。)として、計画に盛り込み、実施するものとする。

(3) 自動車環境管理計画書の作成は、事前に(1)の点検表を作成し、その内容を踏まえて行うものとする。

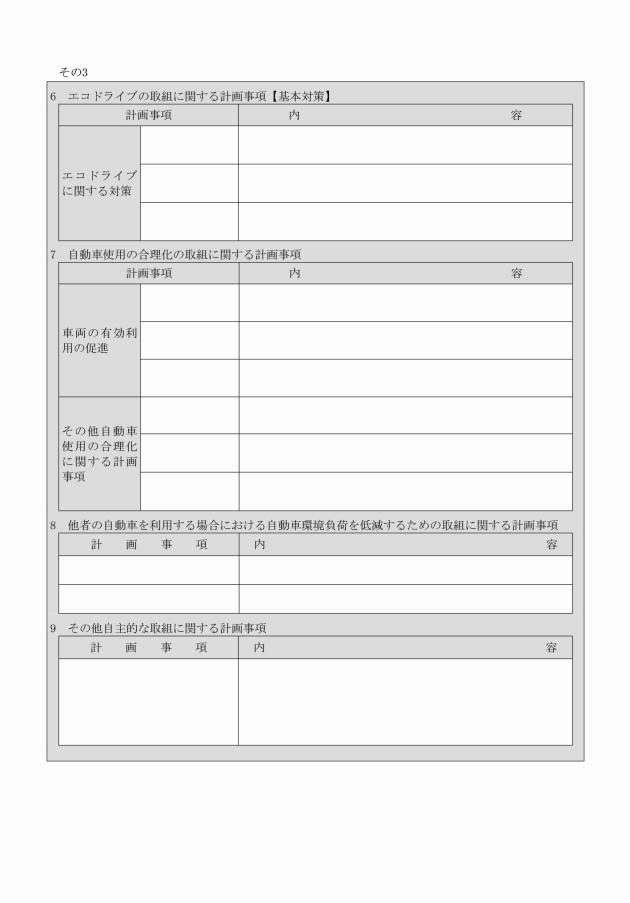

(4) 特定事業者が作成する自動車環境管理計画書の様式は、別記第1号様式によることとする。

(5) 自動車環境管理計画書及び(1)の点検表の作成に当たっては、二酸化炭素については別表第1に掲げる排出係数を用いることとし、粒子状物質及び窒素酸化物については知事が別に定める係数を用いることとする。

4 自動車環境負荷を低減するための取組に関する基本方針の策定

特定事業者は、自動車環境負荷を低減するための目標及び当該目標を達成するために行う取組について、具体的な目標数値又は取組事項を盛り込んだ基本方針を定め、実施するものとする。

5 自動車環境負荷を低減するための取組の推進体制の整備等

(1) 特定事業者は、自動車環境負荷を低減するための取組を着実かつ効果的に推進するため、当該取組を組織的に行うための体制を整備するよう努める。

(2) 特定事業者は、自動車環境管理者について、組織内における位置付け、条例第33条第1項に規定する職務の具体的内容等を明確化するものとする。

(3) 自動車環境管理者は、その職務の一つとして、自動車環境管理計画書に記載された事項の実施による効果、改善点等を把握し、特定事業者に対して必要な助言又は提案を行うものとする。

(4) 特定事業者は、自動車環境負荷の低減に関し、自動車環境管理者の助言又は提案を取り入れ、実施するよう努める。

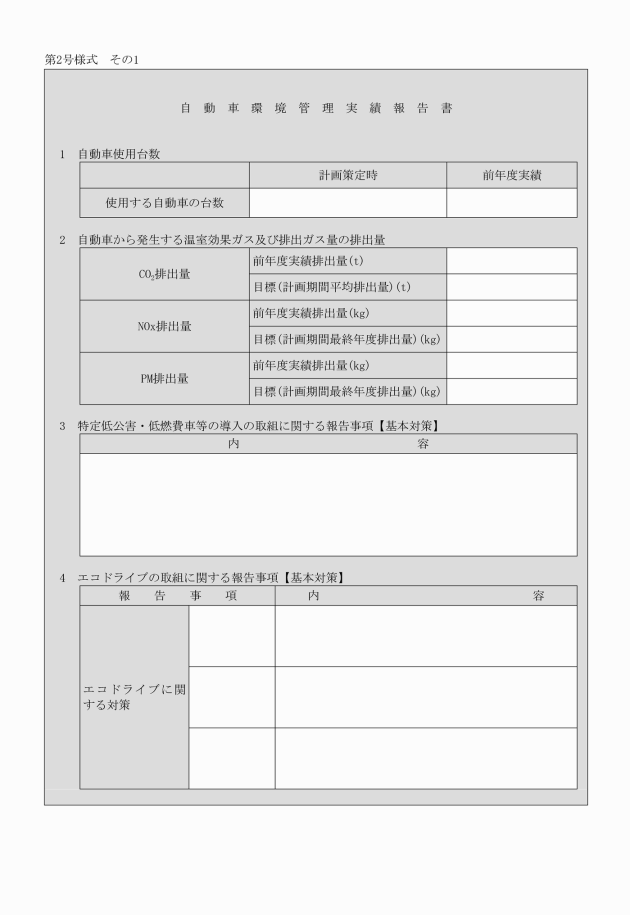

6 自動車から発生する温室効果ガス及び排出ガスの排出量の削減目標の設定等

特定事業者は、次に掲げるところにより、特定事業者が使用する自動車から発生する二酸化炭素、粒子状物質及び窒素酸化物の排出量の削減を進めるための目標値の設定等を行うものとする。

(1) 二酸化炭素について

ア 目標値の設定等の目安となる排出量の実績値は、平成28年度から令和3年度までの排出量の実績値のうちから連続する3箇年度(以下「特定年度」という。)を選択し、その排出量の平均値(特定年度を選択できない理由があると知事が認める場合は、知事が別に定める方法により求めた排出量)とするものとする。

イ 排出量の削減を進めるための目標値として、自動車環境管理計画書の計画期間における平均排出量を設定するものとする。

ウ アの実績値からイの目標値を減じて得た値をアの実績値で除して得た値に100を乗ずることにより、削減率を求めるものとする。

(2) 粒子状物質及び窒素酸化物について

ア 目標値の設定等の目安となる排出量の実績値は、自動車環境管理計画書を提出した日の属する年度の前年度の排出量(前年度の排出量がない場合は、知事が別に定める方法により求めた排出量)とするものとする。

イ 排出量の削減を進めるための目標値として、自動車環境管理計画書の計画期間の最終年度における排出量を設定するものとする。

ウ アの実績値からイの目標値を減じて得た値をアの実績値で除して得た値に100を乗ずることにより、削減率を求めるものとする。

7 特定低公害・低燃費車等の導入の取組

特定事業者は、次に掲げるところにより特定低公害・低燃費車の導入計画を定め、実施するものとする。

(1) 200台以上の自動車を使用する特定事業者にあっては、条例第35条の規定により、次のア及びイに掲げる割合を、令和8年度の末日において、それぞれ当該ア及びイに掲げる水準となるように自動車の更新等を積極的かつ計画的に進めるものとする。

ア 特定低公害・低燃費車の導入割合 令和4年東京都告示第239号による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第17条第3項に規定する知事が別に定める自動車及び同条第5項に規定する知事が別に定める乗用車に換算する方法を定める要綱(平成22年東京都告示第1611号。以下「換算要綱」という。)に規定する換算後の低公害・低燃費車(以下「換算後の低公害・低燃費車」という。)に換算して30パーセント以上

イ 条例第35条第2号に規定する知事が別に定める乗用車(以下「知事が別に定める乗用車」という。)の導入割合 換算要綱に規定する換算後の乗用車(以下「換算後の乗用車」という。)に換算して20パーセント以上

(2) 200台未満の自動車を使用する特定事業者にあっては、特定低公害・低燃費車及び知事が別に定める乗用車の導入割合を、令和8年度の末日において、それぞれ、換算後の低公害・低燃費車に換算して30パーセント以上、換算後の乗用車に換算して20パーセント以上の水準となるように自動車の更新等に努める。

(3) 使用する自動車に対応する特定低公害・低燃費車が供給されていない場合等により、特定低公害・低燃費車への更新が困難なときは、特定低公害・低燃費車以外の低公害・低燃費車等に、知事が別に定める乗用車への更新が困難なときは、低公害・低燃費車等であるプラグインハイブリッド自動車又はハイブリッド自動車にそれぞれ更新するものとする。

8 エコドライブの取組

(1) 特定事業者は、二酸化炭素、粒子状物質及び窒素酸化物の排出削減を図り、計画的に燃料使用量の抑制に努めるため、別表第2の(1)に掲げる手法等により組織的かつ継続的にエコドライブを行うための計画を定め、実施するものとする。

(2) (1)のエコドライブの計画及び実施に当たっては、自動車走行距離及び燃料使用量を定量的に把握するよう努める。

9 自動車の使用の合理化の取組

特定事業者は、それぞれの業種及び業態に応じ、二酸化炭素、粒子状物質及び窒素酸化物の排出削減を図り、計画的に自動車走行距離及び燃料使用量の抑制に努めるため、別表第2の(2)に掲げる手法等により自動車の使用を合理化するための計画を定め、実施するものとする。

10 他者の自動車を利用する場合における自動車環境負荷を低減するための取組の推進

特定事業者は、事業活動に係る貨物、商品及び製品(以下「貨物等」という。)の搬入等のため、他者の自動車を利用している場合には、東京都地球温暖化対策指針(平成21年東京都告示第989号)別表第2の第1の部及び第2の部の表中「事業者の取組」の欄に掲げる事項を参考にして、当該自動車に係る個別具体的な自動車環境負荷を低減するための取組事項を定め、実施に努める。

11 その他自主的に取り組む事項

特定事業者は、自主的に取り組む事項として、次に掲げる事項等について定め、実施するものとする。

(1) 自動車環境負荷を低減させるための取組を積極的に公表する。

(2) 自動車環境負荷を低減するための取組に係る第三者評価の取得等に努めるとともに、その状況を公表する。

(3) 従業員への研修及び自動車環境負荷を低減させるための具体的な取組を記載したマニュアルの作成等により、従業員に対し、自動車環境管理計画書の内容を周知し、徹底する。

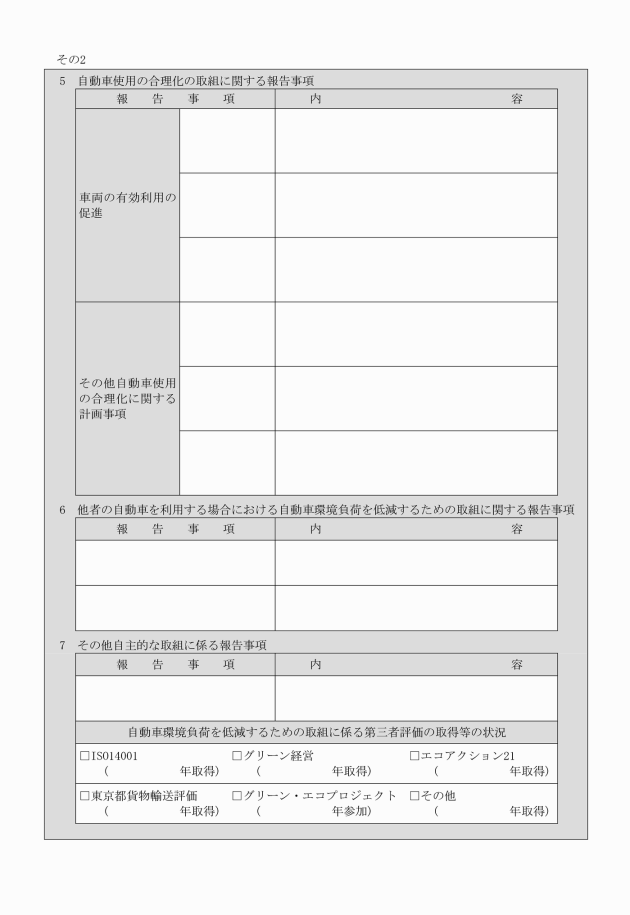

12 自動車環境管理実績報告書の作成等

(1) 特定事業者は、条例第29条の規定により、自動車環境管理実績報告書(以下「実績報告書」という。)を作成し、知事が別に定める点検表を添えて知事に提出するものとする。

(2) 実績報告書の作成は、事前に(1)の点検表を作成し、その内容を踏まえて行うものとする。

(3) 実績報告書の様式は、別記第2号様式によることとする。

(4) 自動車環境負荷を低減するための取組に係る第三者評価を取得等した際は、その内容を記載する。

(5) 実績報告書及び(1)の点検表の作成に当たっては、二酸化炭素については別表第1に掲げる排出係数を用いることとし、粒子状物質及び窒素酸化物については知事が別に定める係数を用いることとする。

13 自動車環境管理計画書及び実績報告書の公表

条例第31条の規定により知事が行う自動車環境管理計画書及び実績報告書の公表は、特定事業者の概要及び3(1)のアからクまでの事項とする。

14 その他

この指針に定めるもののほか、自動車環境管理計画書及び実績報告書の作成、提出、公表等の実施に関し必要な事項については、知事が別に定める。

別表第1 二酸化炭素の排出係数(自動車排出ガス)

燃料 | 単位 | 排出係数 |

ガソリン | (kg・CO2/L) | 2.32 |

軽油 | (kg・CO2/L) | 2.58 |

液化石油ガス | (kg・CO2/L) | 1.71 |

圧縮天然ガス | (kg・CO2/Nm3) | 2.23 |

電気 | (kg・CO2/kWh) | 0 |

圧縮水素ガス | (kg・CO2/kg) | 0 |

別表第2 エコドライブ及び自動車使用合理化の手法

(1) エコドライブの手法

大分類 | 小分類 | 内容 |

エコドライブに関する対策 | 適正運転の実施 | 燃費の記録管理 |

燃費に関する定量的目標の設定 | ||

エコドライブマニュアルの作成・配布 | ||

エコドライブに関する教育・訓練の実施 | ||

エコドライブの実施(空ぶかし、急発進・急加速運転等の削減、冷蔵冷凍車の場合は荷室温度の適正化等) | ||

駐停車時のアイドリング・ストップの徹底 | ||

優良ドライバーの表彰等 | ||

機器の導入 | エコドライブ装置の装着・装置搭載車の導入 | |

デジタル式運行記録計、テレマティクス等の導入・活用 | ||

エコタイヤ(省燃費タイヤ)の導入 | ||

アイドリング・ストップ装置搭載車の導入 | ||

エア・ヒーター、蓄熱マット、蓄冷式クーラー又はエア・ディフレクタの導入 | ||

外部電源による冷蔵等貨物室の空調管理を可能とする装置の導入 | ||

車両の維持管理 | 日常点検・整備マニュアルの作成・配布 | |

日常点検・整備に関する教育・訓練の実施 | ||

日々の始業点検・定期点検の完全実施 | ||

エアークリーナーの定期的な点検 | ||

運転日報の作成 |

(2) 自動車使用合理化の手法

大分類 | 小分類 | 内容 |

車両の有効利用の促進 | 共同輸配送の促進 | 物資の集荷・仕分け・配送等の業務の共同化(積載効率・輸送効率の向上及び輸送距離・使用車両の削減) |

輸送能力の有効活用 | 効率的な輸配送推進のための大型車両の導入 | |

輸送ロットの平準化による輸送能力の効率的な活用 | ||

帰り荷の確保 | 往復での荷物の確保(空車の削減) | |

時間指定の改善 | 時間指定配送の弾力化の要請 | |

受注時間と配送時間のルール化 | 受注時間と配送時間の設定(ルール化) | |

緊急配送をできるだけ避ける(随時配送の廃止) | ||

検品の簡略化 | 検品レスやルーチン化による時間の短縮 | |

小口貨物の配送(宅配便等)における再配達の削減 | 消費者等による配達予定日時、配達場所等の指定、置き配等の実施 | |

道路混雑時の輸配送の見直し等 | 朝夕ラッシュ時の配送を昼間配送に振替 | |

積載効率が低い土曜日・日曜日の車両使用の削減 | ||

パレット・荷姿・伝票等の標準化 | 車両への積載効率向上のため、パレット、梱包サイズ、伝票等を標準化 | |

商品の標準化等 | 積み合わせを容易にするため商品荷姿を標準化 | |

回送の削減 | 回送運行距離を最小限にするような車両の運用 | |

自営転換 | 自家用貨物自動車による輸送から営業用貨物自動車による輸送への転換 | |

モーダルシフトの推進 | 鉄道輸送の活用 | |

運搬用自転車・二輪車等の活用 | ||

海運等の活用 | ||

自動車使用の抑制 | 鉄道、バス等の公共交通機関の利用 | |

自転車シェアリングサービスの利用促進 | ||

マイカー通勤の抑制(環境配慮と感染症対策等のバランスの確保) | ||

カーシェアリングの利用促進 | ||

通勤用巡回バスの整備 | ||

テレワークやリモート会議の推進 | ||

事業用自動車の自宅持ち帰りの抑制 | ||

情報化の推進 | 交通需要のモード選択におけるアプリなどの活用 | |

配車システムの導入・拡大 | ||

求貨求車システムや車両荷室の空き状況と貨物のマッチングシステム等の活用 | ||

VICS(道路交通情報通信システム)搭載カーナビゲーションシステム等による渋滞回避 | ||

ETC(無線通信を利用して有料道路の通行料金支払いを行うシステム)の導入 | ||

駐車スペース、接車バース等の予約システムの活用 | ||

荷室の空き状況をリアルタイムで把握するシステムの活用 | ||

物流拠点や車両待機場の整備等による環境への配慮 | 物流拠点への集約による輸送の効率化 | |

荷さばき場、駐停車場所、運転手控室等の整備 | ||

荷待ち時等における路上駐停車の自粛 | ||

共同荷捌き場や大型ビルの館内配送の利用 | ||

環境マネジメントシステム等 | ISO14001の認証を取得 | |

エコアクション21等の環境マネジメントシステムの認証を取得 | ||

グリーン経営認証の取得 | ||

東京都貨物輸送評価制度の評価を取得 | ||

グリーン・エコプロジェクトへの参加 | ||

環境報告書の作成 | ||

ZEV(電気自動車、燃料電池自動車及びプラグインハイブリッド自動車)を導入している事業者を優先して活用 | ||

東京都貨物輸送評価制度で評価を受けている輸送事業者の活用 | ||

SDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けた積極的取組 | ||

別記

附則

1 この告示は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この告示の規定は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十三年東京都規則第三十八号)の規定による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第十六条第二項又は第三項に規定する期間を計画期間とする自動車環境管理計画書を作成する特定事業者について適用し、当該自動車環境管理計画書以外の自動車環境管理計画書を作成する特定事業者については、なお従前の例による。

附則(平成二六年告示第三二四号)

この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二八年告示第五二二号)

1 この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この告示による改正後の東京都自動車環境管理指針の規定は、この告示の施行の日の属する年度(以下「施行年度」という。)以後の年度に係る自動車環境管理計画書又は実績報告書を作成し、提出する特定事業者について適用し、施行年度より前の年度に係る自動車環境管理計画書又は実績報告書を作成し、提出する特定事業者については、なお従前の例による。

附則(令和四年告示第三八二号)

この告示は、令和四年四月一日から施行する。