○東京都職員共済組合の職員に関する規程

平成七年三月三一日

職員共済組合規程第八号

東京都職員共済組合の職員に関する規程の全部を改正する規程を公布する。

東京都職員共済組合の職員に関する規程

東京都職員共済組合の職員に関する規程(昭和三十七年東京都職員共済組合規程第三号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 任用(第四条―第九条)

第三章 給与、勤務時間その他の勤務条件(第十条―第三十一条)

第四章 分限及び懲戒(第三十二条―第三十九条)

第五章 服務(第四十条―第四十七条の五)

第六章 勤務評定(第四十八条)

第七章 退職手当(第四十九条)

第八章 雑則(第五十条―第五十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、東京都職員共済組合定款(以下「定款」という。)第三十条第五項の規定に基づき、東京都職員共済組合(以下「組合」という。)の事務に従事する職員の任免、給与、服務その他必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第二条 この規程において「都職員」とは、都の機関によって組合の事務に従事することを命ぜられた都の職員を、「組合職員」とは、組合に雇用され組合から給与を受ける職員を、「非常勤職員」とは、常時勤務に服することを要しない職員(第三十七条の二に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)をいう。

(平一四組合規程四・平一九組合規程一・平二三組合規程一・令五組合規程一・一部改正)

(適用除外)

第三条 都職員には、法令及び都の条例、規則その他の諸規程に別段の規定のあるものについては、この規程を適用しない。

(平二三組合規程一・平二九組合規程二・令五組合規程一・一部改正)

第二章 任用

(任免等)

第四条 職員の任免、休職及び懲戒等は、組合の理事長が行う。

2 理事長は、前項の権限をその所属に属する上級の職員に委任することができるものとする。ただし、懲戒についてはこの限りでない。

(任用の基準)

第五条 職員の任用は、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行われなければならない。

(欠格条項)

第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、職員となることができない。

一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行の終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

二 組合又は他の勤務先において、懲戒免職又はこれに準ずる処分を受け、その処分を受けた日から二年を経過しない者

2 職員は、前項第一号に該当するに至ったときは、その職を失う。

(平一六組合規程三・令六組合規程一・令七組合規程四・一部改正)

(任用の方法)

第七条 職員に欠員が生じた場合において、理事長は、採用、昇任、転任又は降任のいずれか一の方法により、職員を任用することができる。

2 職員の採用及び昇任は、競争試験又は選考によって行う。

(条件付採用期間)

第八条 職員の採用後六月間を条件付採用期間とし、その間において、その職務を良好な成績で遂行したときに、正式採用になるものとする。

(非常勤職員の採用)

第九条 理事長は、その事務の執行上必要と認めるときは、非常勤職員を採用することができる。

第三章 給与、勤務時間その他の勤務条件

(給与)

第十条 職員(非常勤職員を除く。)の給与は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)の適用を受ける職員の例により支給する。

2 非常勤職員の給与は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で支給する。

(平一七組合規程一三・一部改正)

(一週間の正規の勤務時間)

第十一条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、一週間について十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、理事長が定める。

3 理事長は、業務の性質により前二項の規定により難いときは、職員の正規の勤務時間について、別に定めることができる。

4 前三項に規定する一週間とは、日曜日から土曜日までの七日間をいう。

(平一四組合規程四・平一九組合規程一・平二二組合規程一一・平二三組合規程一・平二九組合規程六・令五組合規程一・一部改正)

2 理事長は、職員が前項の規定により育児短時間勤務の承認の請求をしたときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

3 育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児短時間勤務の承認が失効した場合において育児休業法第十七条の例により引き続き育児短時間勤務と同様の短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の正規の勤務時間は、前条第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、一週間について当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第十七条の例により短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、理事長が定める。

4 育児短時間勤務をすることができない職員の範囲その他育児短時間勤務に関しては、この規程に定めるもの及び別段の定めのあるものを除き、都の例による。

(平二〇組合規程五・追加、平二三組合規程一・令七組合規程四・一部改正)

(正規の勤務時間の割振り)

第十二条 理事長は、暦日を単位として、月曜日から金曜日までの五日間(以下「平日」という。)において、一日につき七時間四十五分の正規の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については一週間ごとの期間について当該育児短時間勤務等の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員については一週間ごとの期間について一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。

2 理事長は、理事長が定める職場において始業及び終業の時刻について職員(育児短時間勤務職員等又は再任用短時間勤務職員を除く。)の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが業務の運営に支障がないと認める職員(以下「フレックスタイム制勤務職員」という。)又は業務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間の割振りを別に定めることができる。この場合において、フレックスタイム制勤務職員については、職員の申告を経て、暦日を単位として、平日の範囲内において正規の勤務時間を割り振るものとする。

3 前項の場合において、職員が二暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときは、当該勤務は、正規の勤務時間の始期の属する日の勤務とする。

(平一四組合規程四・平一九組合規程一・平二〇組合規程五・平二二組合規程一一・平二三組合規程一・平二九組合規程六・一部改正)

(通常の勤務場所以外での勤務時間)

第十三条 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、正規の勤務時間勤務したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するために正規の勤務時間を超えて勤務することが通常必要となる場合においては、当該職務に関しては、当該職務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

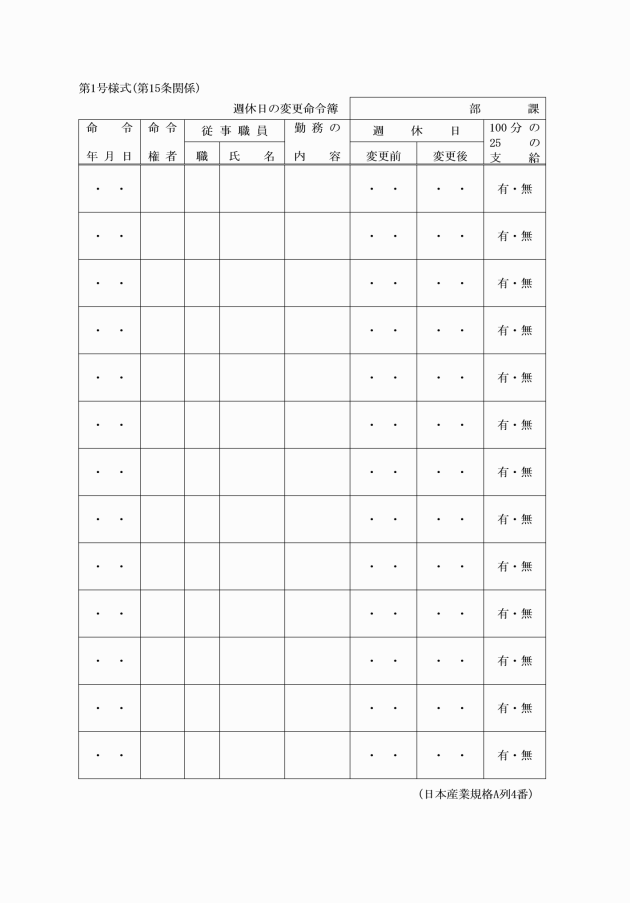

(週休日)

第十四条 日曜日及び土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、理事長は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い、これらの日に加えて、平日において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、平日において週休日を設けることができるものとし、フレックスタイム制勤務職員については、一週間ごとの期間につき一日に限り、日曜日及び土曜日に加えて、平日において週休日を設けることができる。

2 理事長は、業務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、四週間ごとの期間につき八日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては八日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては八日以上の週休日)を設けるものとする。ただし、業務の特殊性(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、これにより難い場合において、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設けるときは、この限りでない。

(平一四組合規程四・平一九組合規程一・平二〇組合規程五・平二三組合規程一・平二九組合規程六・令五組合規程一・令七組合規程四・一部改正)

2 前項の規定による週休日の変更(以下「週休の変更」という。)により、新たに正規の勤務時間を割り振られる日の正規の勤務時間は、当該週休日の変更により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた正規の勤務時間と同一の時間数でなければならない。

3 週休日の変更は、当該週休日の属する週において行うものとする。ただし、やむを得ないと認められるときは、当該週休日の前後各二月以内において行うことができる。

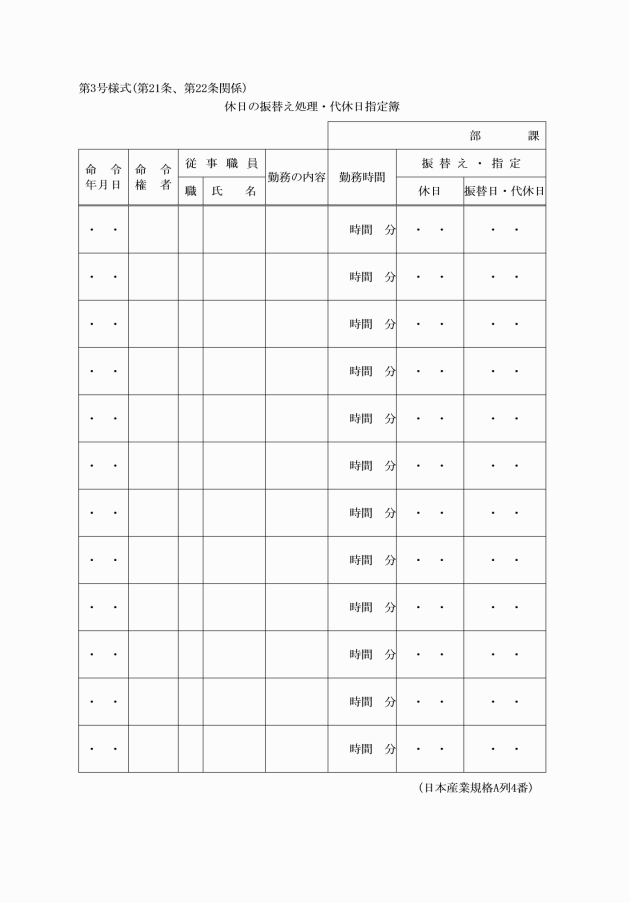

4 理事長は、週休日の変更をするときは、別記第一号様式により行うものとする。

(休憩時間)

第十六条 理事長は、勤務時間が六時間を超える場合は少なくとも四十五分、八時間を超える場合は少なくとも一時間、継続して一昼夜にわたる場合は一時間三十分以上の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、理事長は、業務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。

4 前三項の休憩時間は、業務の特殊性又は当該部署の特殊の必要がある場合は、理事長が定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(平一四組合規程四・平一九組合規程一三・平二二組合規程一一・平二九組合規程六・一部改正)

(休息時間)

第十七条 理事長は、第十二条第二項に規定する職員(フレックスタイム制勤務職員を除く。)について、別に定めるところにより、正規の勤務時間のうちに、休息時間を置くものとする。

2 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても繰り越さない。

(平二二組合規程一一・全改、平二九組合規程六・一部改正)

一 削除

二 緊急又は非常の事態に備えて待機する勤務

三 前各号の勤務に準ずるものとして理事長が定める勤務

2 宿直勤務を命ずるときは、原則として、午後十時から翌日の午前六時までの間に、仮眠の時間を与えなければならない。

3 理事長は、職員に宿日直勤務を命ずる場合には、これが過度にならないように留意しなければならない。

4 前各項に定めるもののほか、宿日直勤務については、理事長が別に定める。

(平二〇組合規程二・平二〇組合規程五・一部改正)

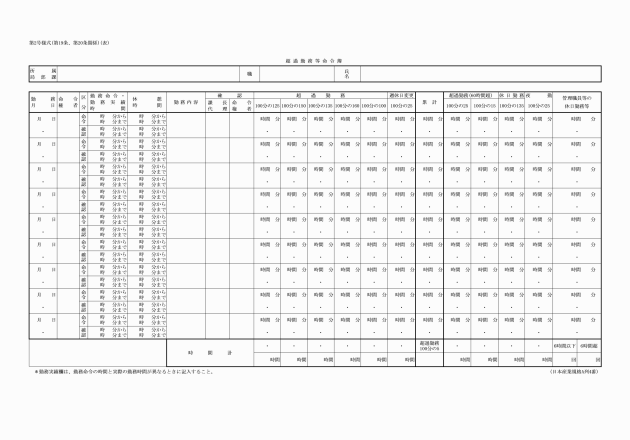

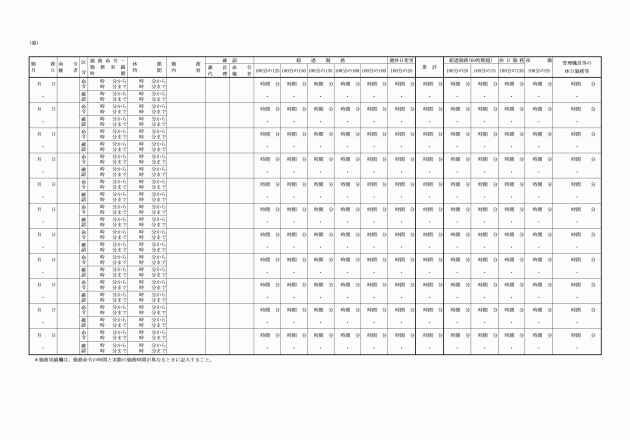

(超過勤務)

第十九条 理事長は、業務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に対し、前条第一項に規定する正規の勤務時間以外の時間において宿日直勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、業務のため臨時又は緊急の必要がある場合であって、当該職員に宿日直勤務以外の勤務をすることを命じなければ業務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限るものとする。

イ 一月について四十五時間

ロ 一年について三百六十時間

イ 一年について七百二十時間

ハ 特定期間の末日の翌日から一年の末日までの期間において次の(1)及び(2)に定める時間

(1) 一月について四十五時間

(2) 三十時間に当該期間の月数を乗じて得た時間

イ 一月について百時間未満

ロ 一年について七百二十時間

ハ 一月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一月、二月、三月、四月及び五月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の一月当たりの平均時間について八十時間

ニ 一年のうち一月において四十五時間を超えて超過勤務を命ずる月数について六月

(平二〇組合規程五・平三一組合規程一・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第十九条の二 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度として理事長が指定する地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)で当該子の親であるものが、午後十時から翌日の午前五時までの間(以下「深夜」という。)において常態として請求に係る子を養育できるものとして、次の各号のいずれにも該当する場合を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、業務運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

一 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が一月に三日以下の者を含む。)であること。

二 負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

三 妊娠出産休暇(妊娠初期(妊娠四月程度までの期間をいう。以下同じ。)等の女性職員が妊娠に起因する障害のため、一週間を超える引き続く休養が必要と認められて付与されるものを除く。)若しくはこれに相当する休暇の期間中の者でないこと、又は八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十六週間)以内に出産する予定である者若しくは産後八週間を経過しない者でないこと。

四 請求に係る子と同居している者であること。

2 前項の規定は、配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度として理事長が指定する地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)で当該子の親であるものが、午後十時から翌日の午前五時までの間(以下「深夜」という。)において常態として請求に係る子を養育できるものとして、次の各号のいずれにも該当する場合を除く。)が当該子を養育」とあるのは、「次項に規定する要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前二項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関し必要な事項については、都の例による。

(平一一組合規程三・追加、平二二組合規程一一・平二八組合規程一三・令四組合規程五・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)

第十九条の三 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、業務運営に支障がある場合を除き、超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

3 前二項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除に関し必要な事項は、都の例による。

(平二二組合規程一一・追加、平二八組合規程一三・令四組合規程五・令七組合規程四・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)

第十九条の四 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、業務運営に支障がある場合を除き、一月について二十四時間、一年間について百五十時間を超えて超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

3 前二項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、都の例による。

(平二二組合規程一一・追加、令四組合規程五・一部改正)

2 前項の規定により超勤代休時間を承認された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 超勤代休時間に関し必要な事項は、この規程に定めるもの及び別段の定めのあるものを除き、都の例による。

(平二二組合規程一一・追加・旧第十九条の三繰下)

(休日)

第二十条 次に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。次条以降において同じ。)とする。

一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

三 国の行事の行われる日で、理事長が別に定める日

(平一七組合規程一三・一部改正)

2 前項の規定による休日の振替えは、当該振替え前の休日を当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、当該振替え前の休日の前後各二月以内の日)に振り替えることにより行うものとする。

(平二九組合規程六・一部改正)

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第一項の規定による代休日は、勤務することを命じた休日の前後各二月以内の日で当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の正規の勤務時間が割り振られている日でなければならない。

(平二二組合規程一一・一部改正)

2 新たに職員となり、当該年の中途において職員となった者のその年の年次有給休暇の日数は、別表第一に定める日数とする。

3 理事長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、理事長は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。

4 年次有給休暇は、一日を単位として与える。ただし、業務に支障がないと認めるときは、半日又は一時間を単位として与えることができる。

5 前項ただし書の規定にかかわらず、職員が一日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、理事長は、半日又は一時間を単位とした年次有給休暇を職員に与えてはならず、また、職員が半日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、理事長は、一時間を単位とした年次有給休暇を職員に与えてはならない。

二 斉一型育児短時間勤務職員等 勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(一時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)

9 半日を単位とする年次有給休暇は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について与えることができる。

10 半日を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、二回をもって一日とする。

11 前各項に規定するもののほか、年次有給休暇に関し必要な事項については、都の例による。

(平一四組合規程四・平一九組合規程一・平二〇組合規程五・平二二組合規程一一・平二三組合規程一・平二九組合規程六・令五組合規程一・一部改正)

二 斉一型育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員 一週間当たりの勤務日数、一週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び斉一型育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員となった月の区分に応じ、別表第一の二に定める日数

(平二〇組合規程五・追加、平二三組合規程一・令五組合規程一・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員に関する年次有給休暇の特例)

第二十三条の三 前条の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の当該採用された年の年次有給休暇の日数は、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなした場合に、当該採用日以後に使用することができる日数とする。第三十七条の二第三項に規定する任期の更新(以下「任期の更新」という。)をしたときも同様とする。

(平二三組合規程一・追加、令五組合規程一・一部改正)

二 当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始め、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めた場合 繰越日数から当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(以下「使用日数甲」という。)を減じて得た日数(零を下回るときは、零)に次のイからニまでに掲げる場合に応じ、当該イからニまでに定める率(一を下回るときは、一とし、以下これを「無調整」という。)を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第二十三条第一項各号又は第二十三条の二各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「繰越調整日数甲」という。)と当初付与日数から使用日数甲から繰越日数を減じて得た日数(零を下回るときは、零)を減じて得た日数に次のイからニまでに掲げる場合に応じ、当該イからニまでに定める率(一を下回るときは、一)を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第二十三条第一項各号又は第二十三条の二各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「当初付与調整日数甲」という。)とを合計して得た日数(繰越日数(次号の適用を受ける場合にあっては、繰越調整日数甲)及び当初付与日数(同号の適用を受ける場合にあっては、当初付与調整日数甲)がこの条の規定により無調整として算出されたものである場合における次のイからニまでの適用については、当該変更前の勤務形態への変更前の勤務形態であってその期間における年次有給休暇がこの条の規定により無調整とならないものから当該変更後の勤務形態に直接変更されるものとしたときに適用されるべき次のイからニまでに掲げる場合を適用する。以下この条及び次条において同じ。)

イ 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務職員等となる場合、斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務職員等となる場合又は斉一型育児短時間勤務職員等が当該短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における一週間ごとの勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における一週間ごとの勤務日の日数で除して得た率

ロ 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合、不斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合又は不斉一型育児短時間勤務職員等が当該短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの正規の勤務時間の時間数で除して得た率

ハ 斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

ニ 不斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて斉一型育児短時間勤務職員等となる場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

三 当該変更が属する年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めた場合 当該変更前の勤務形態を始めた日における繰越調整日数甲から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(以下「使用日数乙」という。)を減じて得た日数(零を下回るときは、零)に前号イからニまでに掲げる場合に応じ、当該イからニまでに定める率(一を下回るときは、一)を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第二十三条第一項各号又は第二十三条の二各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「繰越調整日数乙」という。)と当該変更前の勤務形態を始めた日における当初付与調整日数甲から使用日数乙から繰越調整日数甲を減じて得た日数(零を下回るときは、零)を減じて得た日数に前号イからニまでに掲げる場合に応じ、当該イからニまでに定める率(一を下回るときは、一)を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第二十三条第一項又は第二十三条の二各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「当初付与調整日数乙」という。)とを合計して得た日数

(平二〇組合規程五・追加、平二二組合規程一一・一部改正、平二三組合規程一・旧第二十三条の三繰下・一部改正、令五組合規程一・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第二十四条 第二十三条第一項及び第二項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に使用しなかった日数がある場合は、二十日(第二十三条第一項各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める日数とする。この場合において、当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該繰越日数に前条第二号イからニにまでに掲げる場合に応じ、当該イからニまでに定める率(一を下回るときは、一)を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの条の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第二十三条第一項各号又は第二十三条の二各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。)とする。)を限度に翌年に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年における勤務実績(一の年における総日数から週休日の日数及び超勤代休時間が承認された勤務日等(日を単位とする場合に限る。)を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が八割に満たない職員については、この限りでない。この場合において、二暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときのその終期の属する日(他の正規の勤務時間が割り振られた日を除く。)は、一の年における総日数及び勤務した日数から除く。

2 前項ただし書きの規定にかかわらず、新たに職員となった者の勤務実績は、その年における新たに職員となった日以後の期間について算定する。

3 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日とみなす。

一 超勤代休時間が承認された勤務日等(日を単位とする場合は除く。)、休日及び代休日

三 業務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間

四 第三十条第一項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間

五 第四十五条第二項の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間

六 任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準(昭和二十七年東京都人事委員会規則第三号)第二条別表第一から第四までの事由に該当する場合で勤務できなかった期間

(平一四組合規程四・平一九組合規程一・平二〇組合規程五・平二二組合規程一一・一部改正)

(病気休暇)

第二十五条 理事長は、職員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。

(特別休暇)

第二十六条 理事長は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇(以下「特別休暇」という。)として、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護等休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、長期勤続休暇、ボランティア休暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。

(平八組合規程二・平九組合規程七・平一〇組合規程三・平一七組合規程一三・平一七組合規程一六・平二二組合規程一一・令七組合規程四・一部改正)

2 前項に規定するもののほか、介護休暇に関し必要な事項は、都の例による。

(平二二組合規程一一・平二八組合規程一三・一部改正)

(介護時間)

第二十七条の二 理事長は、職員が申請した場合において、当該職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められるときは、一日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介護時間」という。)を承認するものとする。

2 前項に規定するもののほか、介護時間に関し必要な事項は、都の例による。

(平二八組合規程一三・追加)

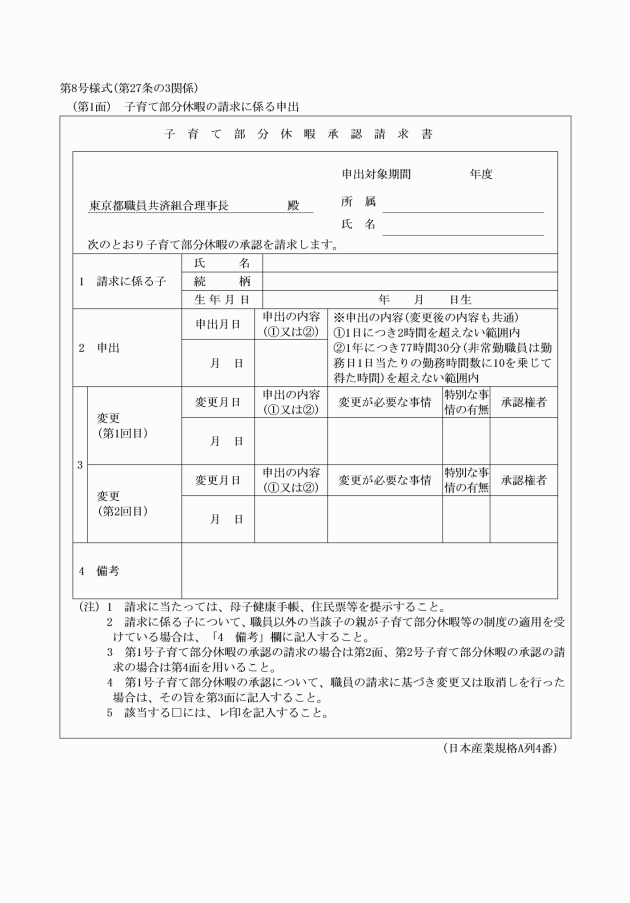

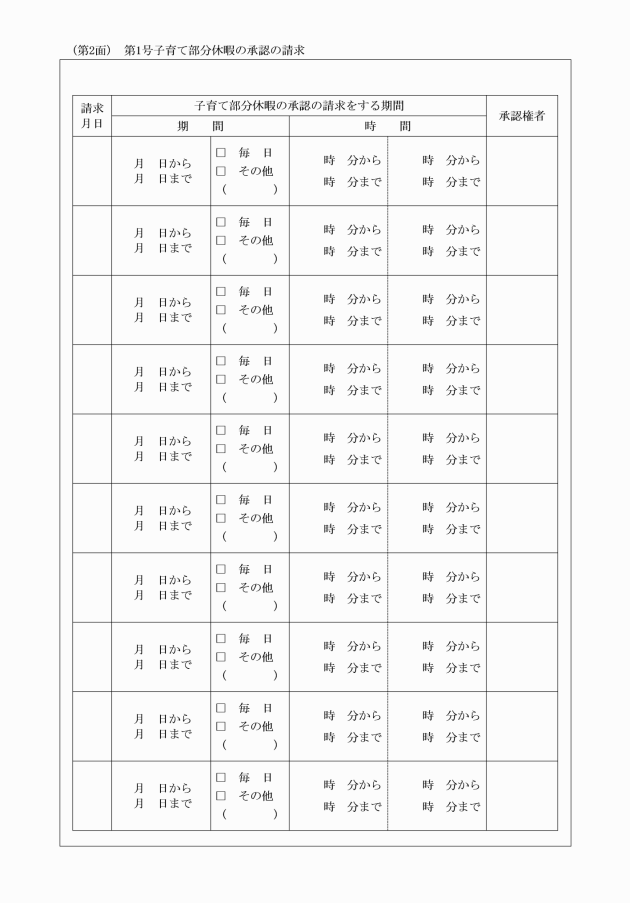

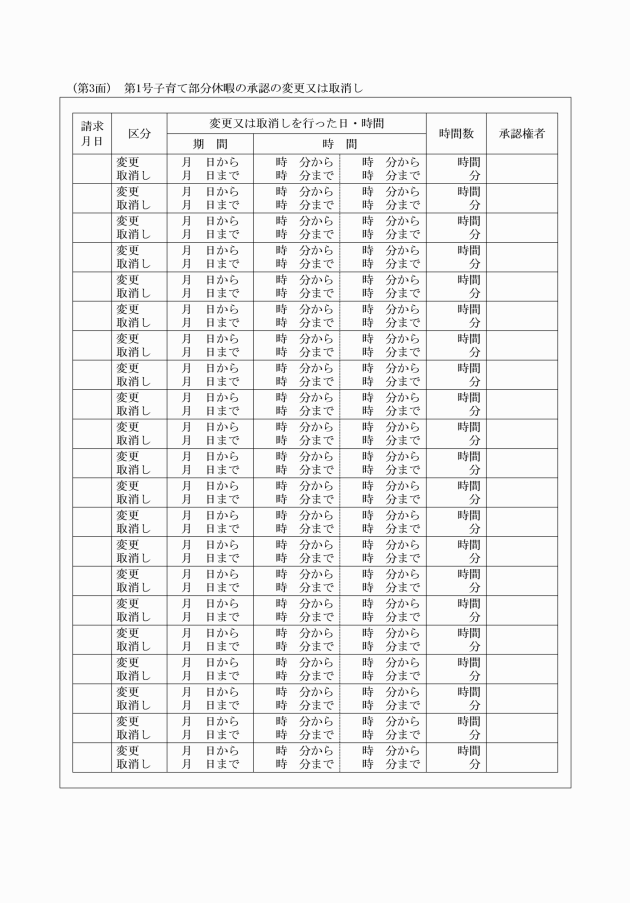

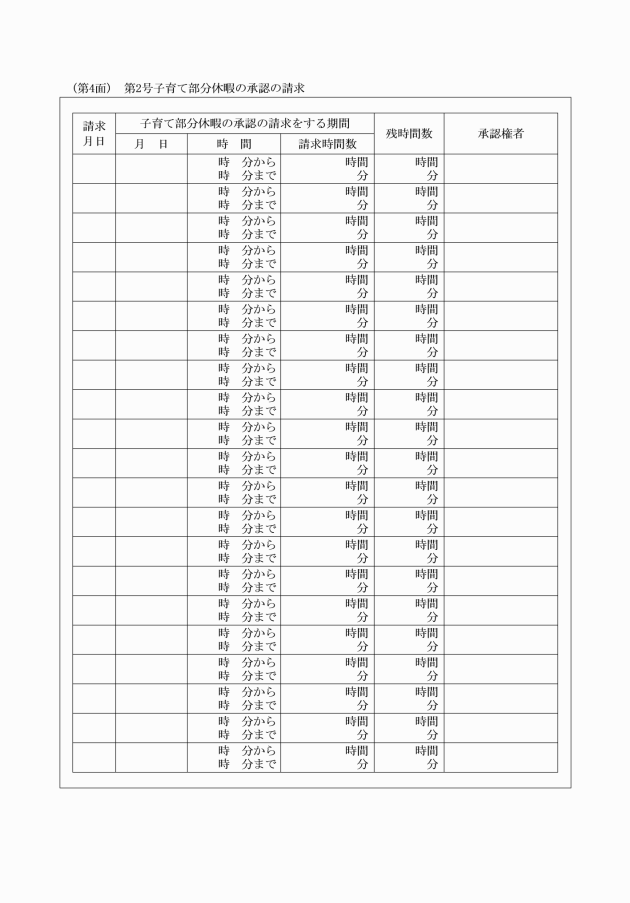

(子育て部分休暇)

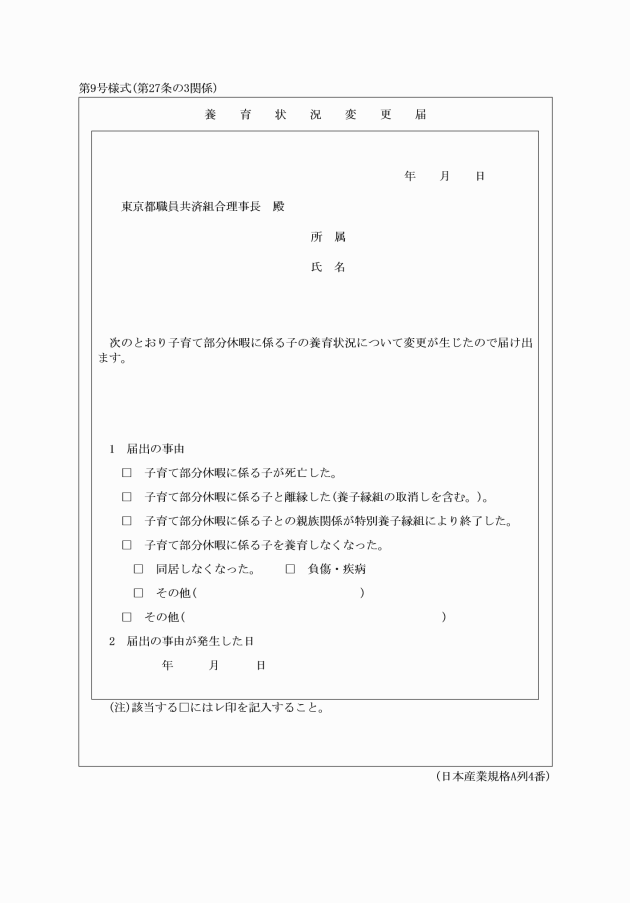

第二十七条の三 理事長は、九歳に達する日又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の第三学年を修了した日のいずれか遅い日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育する職員(育児短時間勤務職員等又は育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けることができる職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、業務運営に支障がある場合を除き、一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと(次項において「子育て部分休暇」という。)を承認するものとする。

2 前項に規定するもののほか、子育て部分休暇に関し必要な事項は、都の例による。

(令七組合規程四・追加、令七組合規程九・一部改正)

2 理事長は、職員に対して、当該職員が四十歳に達した日の属する年度において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

(令七組合規程四・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第二十七条の五 理事長は、介護両立支援制度等の利用に係る請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

二 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

三 その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(令七組合規程四・追加)

(平八組合規程二・平九組合規程七・平一〇組合規程三・平一七組合規程一三・平一七組合規程一六・平二七組合規程九・一部改正)

(平二三組合規程一・追加、令五組合規程一・令七組合規程四・一部改正)

2 前項の休暇の申請は、休暇を利用する日の前日までに申請し、理事長の承認を得なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(平二八組合規程一三・令七組合規程四・一部改正)

(育児休業等)

第三十条 職員は、当該職員の三歳に満たない子を養育するため一時的に業務に従事しないこと(以下「育児休業」という。)又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を請求することができる。

2 理事長は、職員が前項の規定により育児休業の承認の請求をしたときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

3 理事長は、職員が第一項の規定により部分休業の承認の請求をした場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。

4 育児休業及び部分休業をすることができない職員の範囲その他育児休業及び部分休業に関して必要な事項は、都の例による。

(平一四組合規程四・平一九組合規程八・一部改正)

(令六組合規程一・追加)

第四章 分限及び懲戒

(身分保障)

第三十二条 職員は、この規定に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、免職され、降給され又は懲戒されることはない。

2 前項の規定は、条件付採用期間中の職員には適用しない。

(免職及び降任等)

第三十三条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反して免職することができる。ただし、特別の事由があると認めるときは、降任又は降給することができる。

一 勤務成績がよくない場合

二 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

三 事業の縮小又は経理状況により廃職又は過員を生じた場合

(休職)

第三十四条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反して休職することができる。

一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

二 刑事事件に関し起訴された場合

(休職の期間及び効果)

第三十五条 前条第一号の規定による休職の期間は、必要に応じ、三年を超えない範囲内において理事長が定める。この休職の期間が三年に満たない場合においては、休職した日から引き続き三年を超えない範囲内において更新することができる。

2 前条第二号の規定による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

(復職)

第三十六条 理事長は、休職中の職員について、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職させなければならない。

2 休職の期間が満了したときは、その職員は、当然復職するものとする。

(定年による退職)

第三十七条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日に退職する。

2 職員の定年は、年齢六十五年とする。

3 定年による退職の特例については、別に定めるまでの間、職員の定年等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第四号。以下「定年条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(平一四組合規程四・令五組合規程一・一部改正)

(定年退職者の再任用)

第三十七条の二 理事長は、年齢六十年に達した日以後に退職をした組合職員(以下この条において「年齢六十年以上退職者」という。)を、定年条例第十三条の適用を受ける職員の例により、短時間勤務の職に採用することができる。ただし、年齢六十年以上退職者が短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは、この限りでない。

(平二三組合規程一・追加、令五組合規程一・一部改正)

(懲戒)

第三十八条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分として、戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

一 職務上の義務に違反し、又は業務を怠ったとき。

二 組合の名誉を傷つけ、又は組合に重大な損害を与えたとき。

(懲戒の手続及び効果)

第三十九条 懲戒処分は、文書をもって行う。

2 減給は、一日以上六月以内の範囲で給料及び暫定手当の五分の一以下は減ずるものとする。

3 停職は、一日以上六月以内の期間を定めて行い、その期間中いかなる給与も支給しないものとする。

4 懲戒による免職処分を行う場合は、労働基準法第二十条に定める解雇の予告は行わないものとする。

第五章 服務

(服務の基準)

第四十条 職員は、組合の行う業務が、他の営利企業の行うそれとは全く性格を異にする組合員の福祉の向上を図るためのものであることを自覚して、誠実、明朗、親切を旨とし、協力一致して能率を上げ、常に組合業務の発展に努めなければならない。

2 職員は、自らの行動が組合の行う業務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。

(平一一組合規程三・一部改正)

(法令及び上司の職務命令に従う義務)

第四十一条 職員は、その業務を遂行するに当たっては、法令及び組合の定款その他の諸規程を遵守し、かつ、上司の業務上の命令に忠実に従わなければならない。

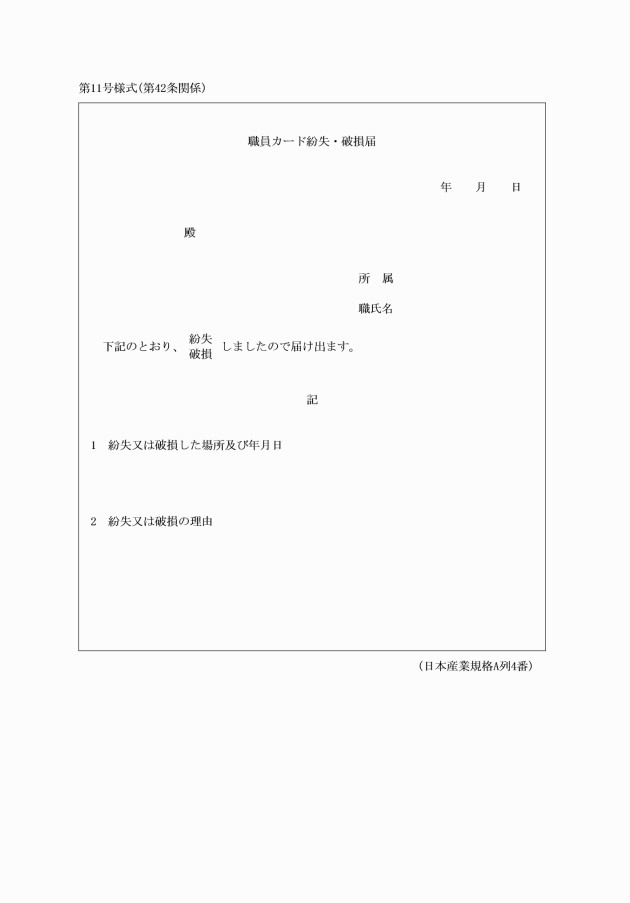

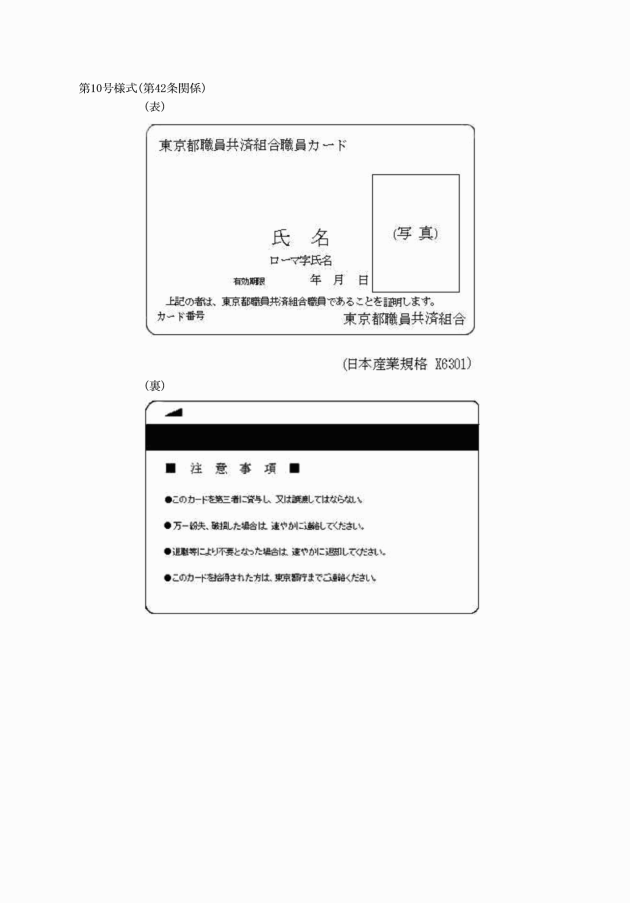

(職員カード)

第四十二条 職員は、業務の執行に当たっては、常に職員カード(別記第十号様式)を所持しなければならない。

2 職員は、職員カードの有効期限が到来し、又は氏名の変更があったときは、速やかに職員カードを返還し、新たな職員カードの交付を受けなければならない。

3 職員は、職員カードを紛失したときは、速やかに職員カード紛失・破損届(別記第十一号様式)により届け出なければならない。

4 職員は、職員カードを破損したときは、速やかに破損した職員カードを添えて職員カード紛失・破損届により届け出なければならない。

5 職員は、離職したときは、速やかに職員カードを返還しなければならない。

(平一八組合規程二・平二八組合規程一三・令七組合規程四・一部改正)

(名札の着用)

第四十二条の二 職員は、職務の執行に当たっては、名札を着用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる場合には、名札を着用しないことができる。

一 出張して職務を行うとき。

二 事務局長が定める職場において、作業時の安全確保及び衛生管理上の観点から、着用することによって職務の遂行に具体的な支障が生じるとき。

三 その他着用することにより職務の遂行に支障が生じるため、一時的に外す必要があると事務局長が認めたとき。

3 名札の着用が適当でない場合は、事務局長は名札とは別の型式を定め、職員に着用させることができる。

4 前三項に定めるもののほか、名札の着用に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。

(平二九組合規程二・追加、令七組合規程四・一部改正)

(信用失つい行為の禁止)

第四十三条 職員は、組合の信用を傷つけ、又は組合の不名誉となるような行為をしてはならない。

(利害関係があるものとの接触規制)

第四十三条の二 職員は、自らの職務に利害関係があり、又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員に利害関係があるものとの間で、東京都職員共済組合役職員倫理要綱に基づき了承された場合を除き、いかなる名目においても金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務執行の公正さに対し社会的批判を招くおそれのある行為をしてはならない。

(平一一組合規程三・追加)

(秘密を守る義務)

第四十四条 職員は、業務上知り得た秘密を洩らしてはならない。その退職後も同様とする。

(職務専念義務等)

第四十五条 職員は、別段の定めのある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。

2 理事長は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)の定めるところの例により、職員の職務に専念する義務を免除することができる。

3 職員は、理事長の許可を得なければ、他の事業に従事し又は関与してはならない。

(平二三組合規程一・一部改正)

(事故欠勤の届)

第四十六条 職員は、交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに別記第四号様式により届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が遅参した場合、又は早退しようとする場合において、上司から別に指示のあったときは、その指示に従い届け出なければならない。

(セクシュアル・ハラスメントの禁止)

第四十七条の二 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動(性別により役割を分担すべきとする言動又は性的指向若しくは性自認に関する言動を含む。)を行ってはならない。

(平一一組合規程三・追加、令四組合規程五・一部改正)

(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの禁止)

第四十七条の三 職員は、妊娠又は出産に関して、妊娠又は出産した女性職員の勤務環境を害する言動を行ってはならない。

2 職員は、他の職員が妊娠、出産、育児又は介護に関する制度を利用すること又は措置を受けることに関して当該職員の勤務環境を害する言動を行ってはならない。

(平二八組合規程一三・追加)

(パワー・ハラスメントの禁止)

第四十七条の四 職員は、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、他の職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、当該職員の人格若しくは尊厳を害し、又は当該職員の勤務環境を害することとなるようなものを行ってはならない。

(令二組合規程三・追加)

(カスタマー・ハラスメントの禁止)

第四十七条の五 職員は、職務の執行に当たり、就業者(東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(令和六年東京都条例第百四十号)第二条第二号に規定する就業者をいう。)に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為(同条第四号に規定する著しい迷惑行為をいう。)であって、就業環境を害するものを行ってはならない。

(令七組合規程四・追加)

(障害を理由とする差別の禁止)

第四十七条の六 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として、障害者と障害者でない者とを不当に差別的な取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第二条第二号に規定する社会的障壁をいう。)の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

(平二九組合規程二・追加、令二組合規程三・旧第四十七条の四繰下、令七組合規程四・旧第四十七条の五繰下)

第六章 勤務評定

(勤務評定)

第四十八条 理事長は、職員の執務について、定期に又は必要と認めるときは、勤務成績の評定を行い、その結果に応じた措置を講じなくてはならない。

2 前項の評定及びその結果に応じた措置は、理事長が別に定めるまでの間、東京都職員の人事考課に関する規程(平成十四年東京都訓令第一号)の定めるところの例により行う。

(平一七組合規程一三・一部改正)

第七章 退職手当

(退職手当)

第四十九条 職員が退職した場合にはその者に、死亡した場合にはその者の遺族に退職手当を支給する。ただし、次の各号の一に該当する場合には全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

一 懲戒処分によって免職されたとき。

二 拘禁刑以上の刑が確定し失職したとき。

三 退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

四 理事長が、退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、職員が退職の日又はその翌日再び職員となったときは、退職はなかったものとみなし、当該退職に係る退職手当は支給しない。

3 退職手当は、理事長が別に定めるものを除き、職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号)の定めるところの例により支給する。

(平一四組合規程四・平一七組合規程一六・平二二組合規程一一・令七組合規程四・一部改正)

第八章 雑則

(福利厚生)

第五十条 理事長は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を作成し、実施しなければならない。

(表彰)

第五十一条 理事長は、組合の業務に特に功績のあった職員に対し、賞状、賞品又は賞金をもって、これを表彰することができる。

(旅費)

第五十二条 職員が業務上旅行するときは、事務局長が別に定めるものを除き、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)の定めるところの例により旅費を支給する。

(準用)

第五十三条 職員の任免、給与、服務その他の事項については、この規程に定めるもの及び別段の定めのあるものを除き、都の例による。

附則

(施行期日)

第一条 この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の東京都職員共済組合職員に関する規程(以下「旧規程」という。)第十一条の規定により定められている一週間の正規の勤務時間は、この規程による改正後の東京都職員共済組合職員に関する規程(以下「新規程」という。)第十一条の規定に基づき定められたものとみなす。

2 この規程の施行の際現に旧規程第十二条第一項ただし書に基づき定められている正規の勤務時間の割振りは、新規程第十二条第二項の規定に基づき定められたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に旧規程第十一条の二第二項の規定に基づき定められている勤務を要しない日は、新規程第十四条第二項の規定に基づき定められた週休日とみなす。

4 この規程の施行の際現に旧規程第十八条第一項の規定に基づき振り替えられている勤務を要しない日は、新規程第十五条第一項の規定に基づき定められた週休日とみなす。

5 この規程の施行の際現に旧規程第十五条の規定に基づき定められている睡眠時間は、新規程第十六条第二項の規定に基づく休憩時間とみなす。

6 この規程の施行の際現に旧規程第十七条の二の規定に基づき命ぜられている宿直勤務又は日直勤務は、新規程第十八条第一項の規定に基づき命ぜられた勤務とみなす。

7 この規程の施行の際現に旧規程第十七条第一項の規定に基づき命ぜられている勤務は、新規程第十九条に基づく勤務又は新規程第二十条から第二十二条までの規定に基づき特に勤務することを命ぜられた場合の勤務とみなす。

8 この規程の施行の際現に旧規程第十八条第二項又は第四項に基づき定められている休日は、新規程第二十一条第一項又は第三項の規定に基づき定められたものとみなす。

9 この規程の施行の際現に旧規程第十八条第二項の規定に基づき勤務を免除されている日は、新規程第二十二条第一項の規定に基づき指定された日とみなす。

10 この規程の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規程の施行の日以後の平成七年における年次有給休暇の日数については、新規程第二十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、この規程の施行の際の旧規程第十九条第一項及び第三項に規定する年次休暇の残日数とする。

11 この規程の施行の際現に旧規程第十九条第六項の規定に基づき承認されている年次休暇は、新規程第二十三条第三項の規定に基づき承認された年次有給休暇とみなす。

12 この規程の施行の際現に旧規程第三十七条の二第二項に基づき承認されている欠勤(以下「病気欠勤」という。)は、新規程第二十五条第一項に基づき承認された病気休暇とみなす。

13 この規程の施行の際現に旧規程第二十一条から第二十三条の二まで及び第二十四条の規定に基づき承認された休暇は、新規程第二十六条第一項の規定に基づき承認された特別休暇とみなす。

14 この規程の施行の際現に旧規程第二十五条の五の規定に基づき定められている勤務時間、休憩時間等は、新規程第三十一条の規定に基づき定められたものとみなす。

15 前各項に規定するもののほか、この規程の施行に伴い必要な経過措置は、理事長が定める。

16 この規程の施行の際、旧規程別記様式第一号から第三号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(特例措置)

第三条 旧東京都健康保険組合又は東京市職員共済組合ニ関スル条例の一部を改正する条例(昭和三十七年東京都条例第百三十三号)による改正前の東京市職員共済組合ニ関スル条例に基づく東京都職員共済組合(以下「旧組合」という。)の職員であった者で昭和三十七年十二月一日引き続き組合の職員となった者の退職手当については、組合の退職手当の基礎となる在職期間に旧組合の退職手当の基礎となった在職期間(以下「旧在職期間」という。)を合算した期間に対応する退職手当の支給率から旧在職期間に対応する旧組合の退職手当の定めによる支給率(別表第三)を控除した率をもって支給する。ただし、その率が旧在職期間を合算しないとした場合の退職手当の支給率に満たないときは、旧在職期間を合算しないとした場合の率をもって支給する。

附則(平成八年組合規程第二号)

1 この規程は、平成八年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都職員共済組合の職員に関する規程別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成九年組合規程第七号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年組合規程第三号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一一年組合規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年組合規程第四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三十条の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合の職員に関する規程別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平一九組合規程一・旧第三項繰上)

附則(平成一五年組合規程第六号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一六年組合規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年組合規程第一三号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、改正前の規程別表第一の表中定額支給分については、平成十七年六月三十日までの間なお従前の例による。

附則(平成一七年組合規程第一六号)

この規程は、平成十八年一月一日から施行する。

附則(平成一七年組合規程第一七号)

この規程は、平成十八年一月一日から施行する。

附則(平成一八年組合規程第二号)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第四十二条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる改正規定は、同年五月八日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合の職員に関する規程別記第七号様式による職員カードで、現に発行済みのものは、この規程による改正後の東京都職員共済組合の職員に関する規程別記第七号様式による職員カードの交付を受けるまでの間は、なお効力を有する。

附則(平成一九年組合規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(東京都職員共済組合の職員に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 東京都職員共済組合の職員に関する規程(平成十四年東京都職員共済組合規程第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成一九年組合規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年組合規程第一三号)

この規程は、平成二十年一月一日から施行する。

(平二二組合規程一一・旧第一項・一部改正)

附則(平成二〇年組合規程第二号)抄

(施行日)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年組合規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年組合規程第八号)

1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合の職員に関する規程別記第四号様式及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二二年組合規程第一一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中第二十六条及び第二十七条の改正規定並びに第二条の規定は同年七月一日から、第一条中第四十九条の改正規定は同年三月三十一日から施行する。

(東京都職員共済組合の職員に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 東京都職員共済組合の職員に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年組合規程第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成二三年組合規程第一号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二十三条第七項の改正規定(「一回の勤務時間」を「一回の勤務」に改める部分、「すべて」を「全て」に改める部分及び「この限りでない」を「、この限りでない」に改める部分に限る。)、第四十五条の改正規定、別表第一の二の改正規定(「斉一型育児短時間勤務職員等」の下に「又は再任用短時間勤務職員」を加える部分を除く。)及び別表第一の三イからニまでの表以外の部分の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年組合規程第四号)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合の職員に関する規程別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二七年組合規程第九号)

この規程は、平成二十八年一月一日から施行する。

附則(平成二八年組合規程第一一号)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合の職員に関する規程別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二八年組合規程第一三号)

1 この規程は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都職員共済組合の職員に関する規程第十九条の三に規定する超過勤務の免除及び第二十七条の二に規定する介護時間に係る請求等は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合の職員に関する規程別記第五号様式及び別記第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所定の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二九年組合規程第二号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年組合規程第六号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三一年組合規程第一号)

1 この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、別記第八号様式(表)の改正規定は、公布の日から施行する。

2 平成三十一年八月三十一日までの間におけるこの規程による改正後の東京都職員共済組合の職員に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第十九条第四項第三号ハ(同項第二号ロに掲げる場合を含む。)の規定の適用については、同項第三号ハ中「五月の期間」とあるのは、「五月の期間(平成三十一年四月以後の期間に限る。)」とする。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合の職員に関する規程別記第八号様式による職員カードで、現に発行済みのものは、改正後の規程別記第八号様式による職員カードの交付を受けるまでの間は、なお効力を有する。

附則(令和元年組合規程第二号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和二年組合規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和三年組合規程第四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合の職員に関する規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和四年組合規程第五号)

1 この規程は、令和四年十一月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合の職員に関する規程別記第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和五年組合規程第一号)

(施行期日)

第一条 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(定年に関する経過措置)

第二条 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第三十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「六十五年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで | 六十一年 |

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで | 六十二年 |

令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで | 六十三年 |

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで | 六十四年 |

(情報の提供及び勤務の意思の確認)

第三条 理事長は、当分の間、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この条において同じ。)が年齢六十年に達する日の属する年度の前年度(以下この条において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)(情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員(異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員(以下この条において「末日経過職員」という。)を除く。)にあっては当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては当該職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度))において、当該職員に対し、当該職員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第四条 理事長は、年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日(以下この条において「年齢六十五年到達年度末日」という。)までの間にある組合職員であって、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年東京都条例第七十五号。以下「令和四年改正定年条例」という。)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第四号。以下「旧定年条例」という。)第三条に規定する定年(以下「旧定年条例定年」という。)に達しているものを、令和四年改正定年条例による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)附則第三条第一項の適用を受ける職員の例により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務する職に採用することができる。

2 令和十四年三月三十一日までの間、理事長は、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、令和四年改正定年条例において定年に達しているもの(第三十七条の二の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、新定年条例附則第三条第二項の適用を受ける職員の例により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。

3 前二項の規定により採用された職員は、年齢六十五年到達年度末日まで、一年を超えない範囲内で任期を定め、更新することができる。

4 暫定再任用職員(第一項若しくは第二項又は次条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。

5 理事長は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(定年退職者等の再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第五条 理事長は、令和四年改正定年条例の施行日前に退職した組合職員のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、令和四年改正定年条例附則第四条第一項に規定する旧条例定年相当年齢に達しているものを、令和四年改正定年条例附則第四条第一項の適用を受ける職員の例により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和十四年三月三十一日までの間、理事長は、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、令和四年改正定年条例附則第四条第二項に規定する新条例定年相当年齢(以下「新条例定年相当年齢」という。)に達しているものを、令和四年改正定年条例附則第四条第二項の適用を受ける職員の例により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職に採用することができる。

3 前二項の場合においては、前条第三項から第五項までの規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第六条 理事長は、基準日(令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日の前日までに第三十七条の二に規定する年齢六十年以上退職者を、第三十七条の二の規定により定年前再任用短時間勤務職員に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員のうち基準日の前日において同日における新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(暫定再任用職員に関する年次有給休暇等の特例)

第七条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後の東京都職員共済組合の職員に関する規程(以下「改正後の職員規程」という。)第二十三条の三及び第二十八条の二の規定を適用する。

(育児短時間勤務職員等に関する年次有給休暇の特例)

第八条 暫定再任用職員のうち短時間勤務の職に採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員規程第二十三条の四第二号イ及びロの規定を適用する。

(様式に関する経過措置)

第九条 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合の職員に関する規程別記第八号様式による職員カードで、現に残存するものは、なお使用することができる。

附則(令和六年組合規程第一号)

この規程は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和七年組合規程第四号)

1 この規程は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第六条及び第四十九条の改正規定は同年六月一日から、次項の規定は公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都職員共済組合の職員に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第十九条の三に規定する超過勤務の免除、改正後の規程第二十六条に規定する子どもの看護等休暇及び改正後の規程第二十七条の三に規定する子育て部分休暇に係る請求等は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合の職員に関する規程別記第四号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和七年組合規程第九号)

1 この規程は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年七月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都職員共済組合の職員に関する規程第二十七条の三に規定する子育て部分休暇に係る請求等は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合の職員に関する規程別記第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和七年組合規程第一〇号)

1 この規程は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 東京都職員共済組合の職員に関する規程(以下「職員規程」という。)第二十七条の二第二項の規定により都の例によることとされる同規程第二十九条第四項の介護時間の申請であって、この規程の施行の日以後の期間に係るものは、この規程による改正後の職員規程の規定の例により、同日前においても行うことができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の職員規程別記第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第一(第二十三条関係)

(平一四組合規程四・旧別表第二繰下、平一九組合規程一・旧別表第二の二繰上)

職員となった月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |

日数 | 二十日 | 十八日 | 十七日 | 十五日 | 十三日 | 十二日 | 十日 | 八日 | 七日 | 五日 | 三日 | 二日 |

別表第一の二(第二十三条、第二十三条の二関係)

(平二〇組合規程五・追加、平二三組合規程一・令五組合規程一・一部改正)

勤務日数 | 一週間の勤務時間 | 斉一型育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員となった月 | ||||||||||||

一週間の勤務日数 | 一年間の勤務日数 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |

五日 | 二百十七日以上 | ― | 二十日 | 十八日 | 十七日 | 十五日 | 十三日 | 十二日 | 十日 | 八日 | 七日 | 五日 | 三日 | 二日 |

四日 | 百六十九日以上二百十六日以下 | 三十時間未満 | 十六日 | 十五日 | 十三日 | 十二日 | 十一日 | 九日 | 八日 | 七日 | 五日 | 四日 | 三日 | 一日 |

三十時間以上 | 二十日 | 十八日 | 十七日 | 十五日 | 十三日 | 十二日 | 十日 | 八日 | 七日 | 五日 | 三日 | 二日 | ||

三日 | 百二十一日以上百六十八日以下 | 三十時間未満 | 一二日 | 十一日 | 十日 | 九日 | 八日 | 七日 | 六日 | 五日 | 四日 | 三日 | 二日 | 一日 |

三十時間以上 | 二十日 | 十八日 | 十七日 | 十五日 | 十三日 | 十二日 | 十日 | 八日 | 七日 | 五日 | 三日 | 二日 | ||

二日 | 七十三日以上百二十日以下 | 三十時間未満 | 八日 | 七日 | 七日 | 六日 | 五日 | 五日 | 四日 | 三日 | 三日 | 二日 | 一日 | 一日 |

三十時間以上 | 二十日 | 十八日 | 十七日 | 十五日 | 十三日 | 十二日 | 十日 | 八日 | 七日 | 五日 | 三日 | 二日 | ||

一日 | 四十八日以上七十二日以下 | 三十時間未満 | 四日 | 四日 | 三日 | 三日 | 三日 | 二日 | 二日 | 二日 | 一日 | 一日 | 一日 | 〇日 |

三十時間以上 | 二十日 | 十八日 | 十七日 | 十五日 | 十三日 | 十二日 | 十日 | 八日 | 七日 | 五日 | 三日 | 二日 | ||

別表第一の三(第二十三条、第二十三条の二関係)

(平二〇組合規程五・追加、平二二組合規程一一・平二三組合規程一・一部改正)

イ 一週間当たりの正規の勤務時間が十九時間二十五分である場合

勤務日数 | 一日に換算する時間数 | 不斉一型育児短時間勤務職員等となった月 | ||||||||||||

一週間の勤務日数 | 一年間の勤務日数 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |

五日 | 二百十七日以上 | 四時間 | 二十日 | 十八日 | 十七日 | 十五日 | 十三日 | 十二日 | 十日 | 八日 | 七日 | 五日 | 三日 | 二日 |

四日 | 百六十九日以上二百十六日以下 | 五時間 | 十五日 | 十四日 | 十三日 | 十一日 | 十日 | 九日 | 八日 | 六日 | 五日 | 四日 | 三日 | 一日 |

三日 | 百二十一日以上百六十八日以下 | 七時間 | 十一日 | 十日 | 九日 | 八日 | 七日 | 六日 | 六日 | 五日 | 四日 | 三日 | 二日 | 一日 |

二日 | 七十三日以上百二十日以下 | 八時間 | 十日 | 九日 | 八日 | 八日 | 七日 | 六日 | 五日 | 四日 | 三日 | 三日 | 二日 | 一日 |

一日 | 四十八日以上七十二日以下 | 八時間 | 十日 | 九日 | 八日 | 八日 | 七日 | 六日 | 五日 | 四日 | 三日 | 三日 | 二日 | 一日 |

ロ 一週間当たりの正規の勤務時間が十九時間三十五分である場合

勤務日数 | 一日に換算する時間数 | 不斉一型育児短時間勤務職員等となった月 | ||||||||||||

一週間の勤務日数 | 一年間の勤務日数 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |

五日 | 二百十七日以上 | 四時間 | 二十日 | 十八日 | 十七日 | 十五日 | 十三日 | 十二日 | 十日 | 八日 | 七日 | 五日 | 三日 | 二日 |

四日 | 百六十九日以上二百十六日以下 | 五時間 | 十五日 | 十四日 | 十三日 | 十一日 | 十日 | 九日 | 八日 | 六日 | 五日 | 四日 | 三日 | 一日 |

三日 | 百二十一日以上百六十八日以下 | 七時間 | 十一日 | 十日 | 九日 | 八日 | 七日 | 六日 | 六日 | 五日 | 四日 | 三日 | 二日 | 一日 |

二日 | 七十三日以上百二十日以下 | 八時間 | 十日 | 九日 | 八日 | 八日 | 七日 | 六日 | 五日 | 四日 | 三日 | 三日 | 二日 | 一日 |

一日 | 四十八日以上七十二日以下 | 八時間 | 十日 | 九日 | 八日 | 八日 | 七日 | 六日 | 五日 | 四日 | 三日 | 三日 | 二日 | 一日 |

ハ 一週間当たりの正規の勤務時間が二十三時間十五分である場合

勤務日数 | 一日に換算する時間数 | 不斉一型育児短時間勤務職員等となった月 | ||||||||||||

一週間の勤務日数 | 一年間の勤務日数 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |

五日 | 二百十七日以上 | 五時間 | 二十日 | 十八日 | 十七日 | 十五日 | 十三日 | 十二日 | 十日 | 八日 | 七日 | 五日 | 三日 | 二日 |

四日 | 百六十九日以上二百十六日以下 | 六時間 | 十五日 | 十四日 | 十三日 | 十一日 | 十日 | 九日 | 八日 | 六日 | 五日 | 四日 | 三日 | 一日 |

三日 | 百二十一日以上百六十八日以下 | 八時間 | 十二日 | 十一日 | 十日 | 九日 | 八日 | 七日 | 六日 | 五日 | 四日 | 三日 | 二日 | 一日 |

二日 | 七十三日以上百二十日以下 | 八時間 | 十二日 | 十一日 | 十日 | 九日 | 八日 | 七日 | 六日 | 五日 | 四日 | 三日 | 二日 | 一日 |

一日 | 四十八日以上七十二日以下 | 八時間 | 十二日 | 十一日 | 十日 | 九日 | 八日 | 七日 | 六日 | 五日 | 四日 | 三日 | 二日 | 一日 |

ニ 一週間当たりの正規の勤務時間が二十四時間三十五分である場合

勤務日数 | 一日に換算する時間数 | 不斉一型育児短時間勤務職員等となった月 | ||||||||||||

一週間の勤務日数 | 一年間の勤務日数 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |

五日 | 二百十七日以上 | 五時間 | 二十日 | 十八日 | 十七日 | 十五日 | 十三日 | 十二日 | 十日 | 八日 | 七日 | 五日 | 三日 | 二日 |

四日 | 百六十九日以上二百十六日以下 | 六時間 | 十五日 | 十四日 | 十三日 | 十一日 | 十日 | 九日 | 八日 | 六日 | 五日 | 四日 | 三日 | 一日 |

三日 | 百二十一日以上百六十八日以下 | 八時間 | 十三日 | 十二日 | 十一日 | 十日 | 九日 | 八日 | 七日 | 五日 | 四日 | 三日 | 二日 | 一日 |

二日 | 七十三日以上百二十日以下 | 八時間 | 十三日 | 十二日 | 十一日 | 十日 | 九日 | 八日 | 七日 | 五日 | 四日 | 三日 | 二日 | 一日 |

一日 | 四十八日以上七十二日以下 | 八時間 | 十三日 | 十二日 | 十一日 | 十日 | 九日 | 八日 | 七日 | 五日 | 四日 | 三日 | 二日 | 一日 |

別表第二

(平一九組合規程一・旧別表第三繰上)

一 一年以上五年以下の期間については、一年につき百分の六十

二 六年以上十年以下の期間については、一年につき百分の七十

三 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の九十

四 十六年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百十

別記

(令元組合規程2・令3組合規程4・一部改正)

(令3組合規程4・全改)

(令元組合規程2・令3組合規程4・一部改正)

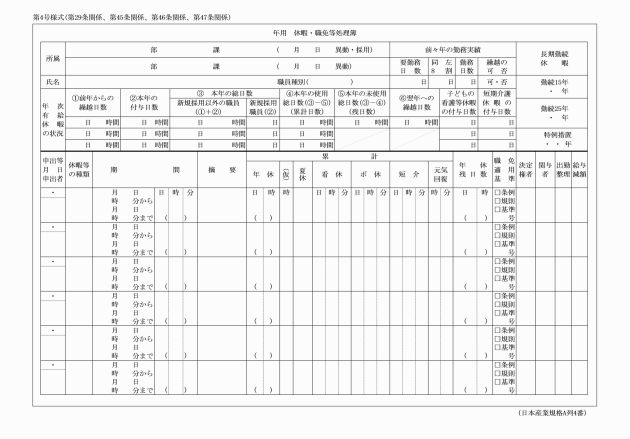

(平22組合規程11・全改、平28組合規程11・令元組合規程2・令3組合規程4・令7組合規程4・一部改正)

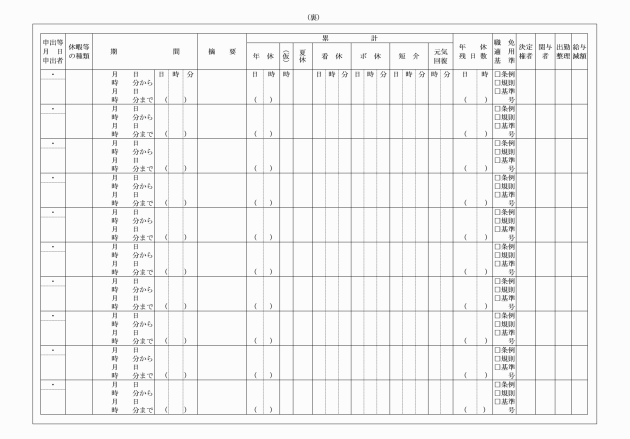

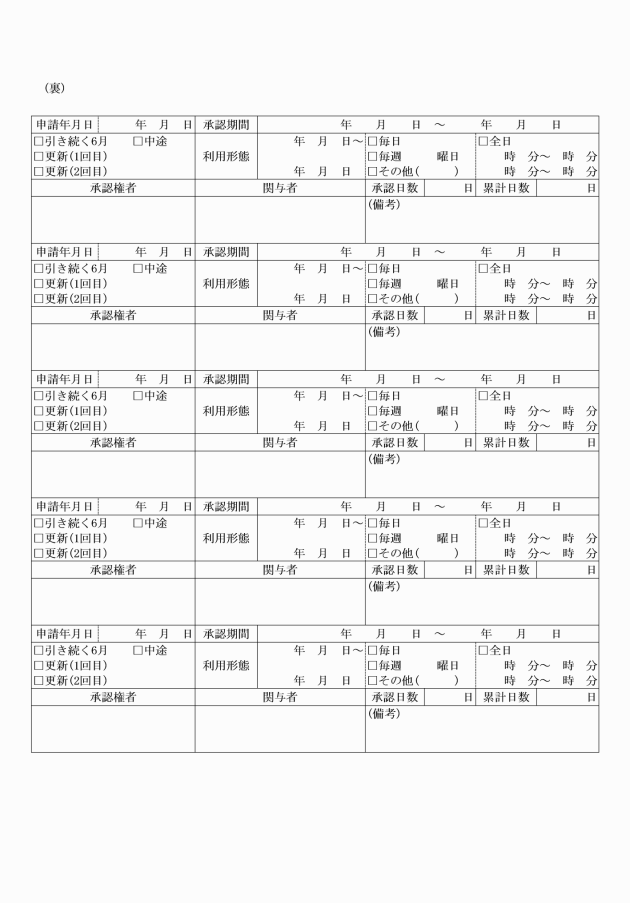

(平21組合規程8・全改、平28組合規程13・令元組合規程2・令3組合規程4・令7組合規程4・一部改正)

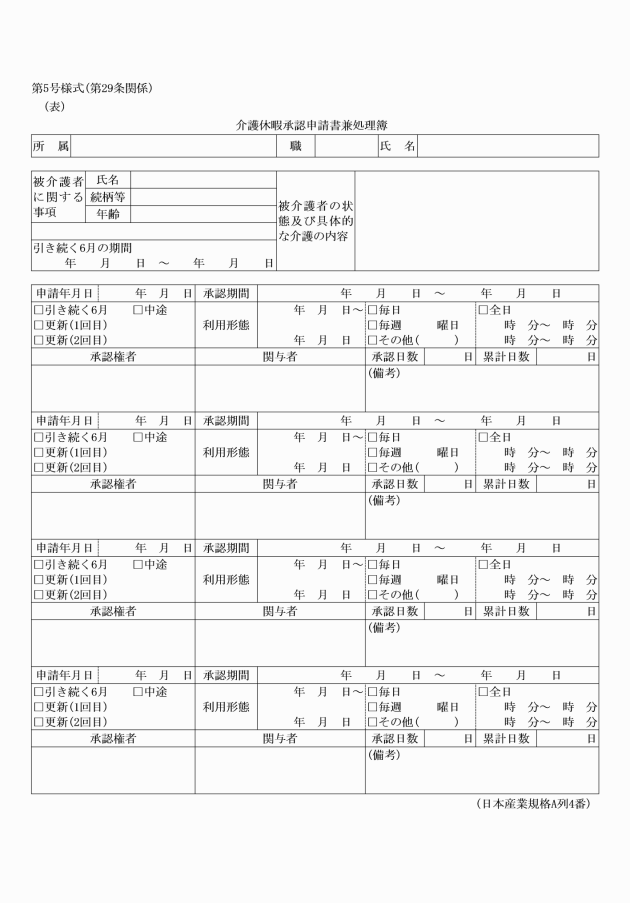

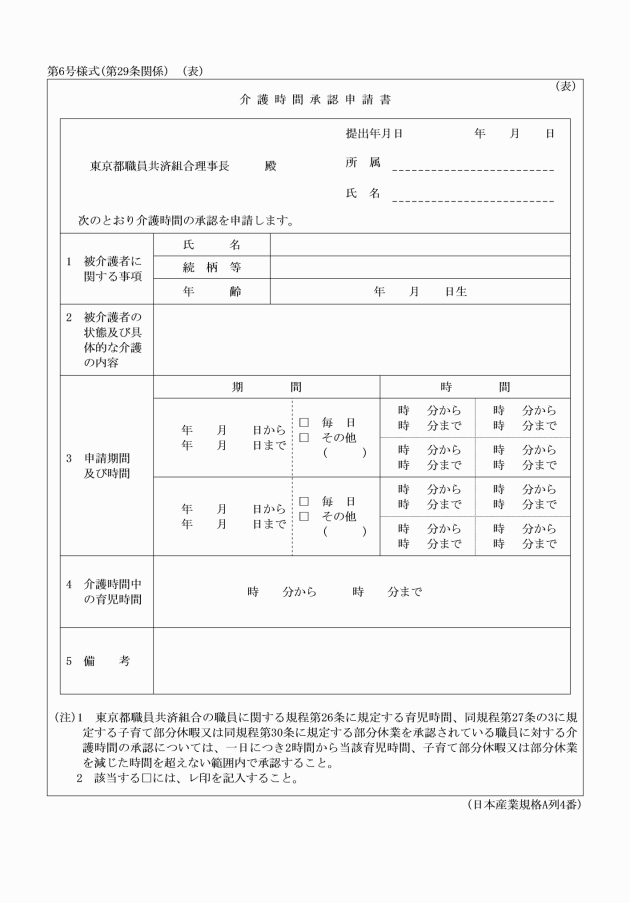

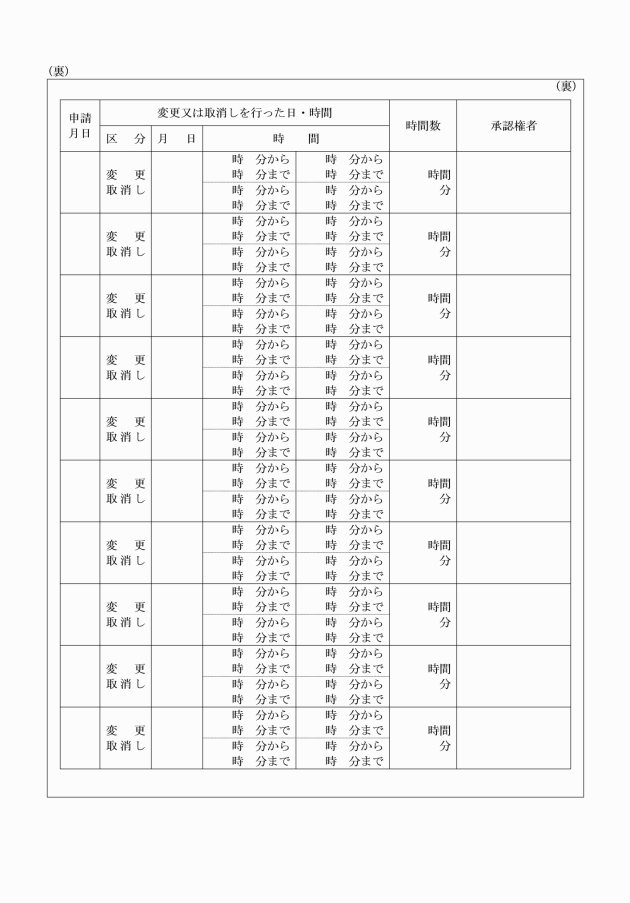

(令7組合規程10・全改)

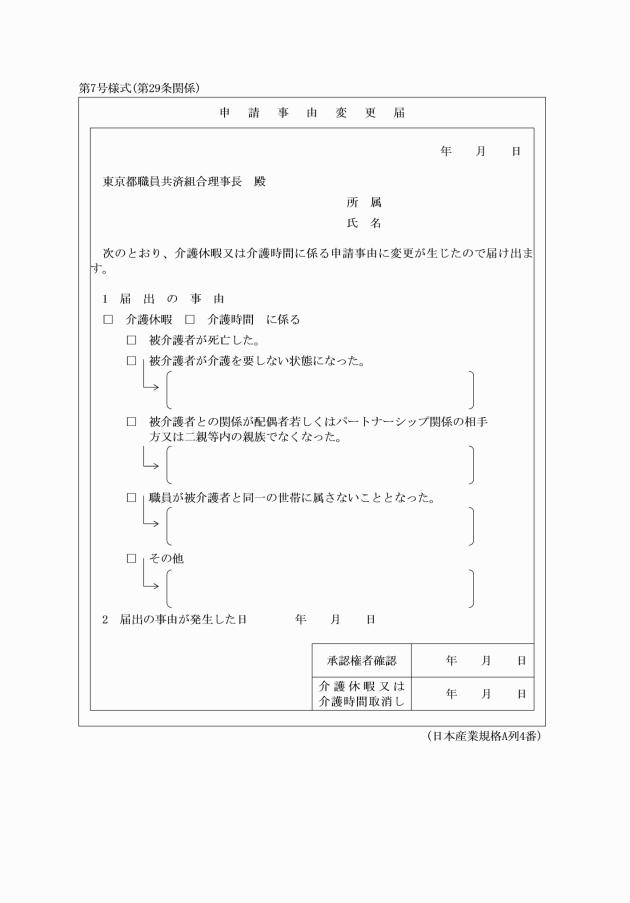

(令7組合規程4・全改)

(令7組合規程9・全改)

(令7組合規程4・追加)

(平18組合規程2・全改、平28組合規程13・旧第7号様式繰下、平31組合規程1・令元組合規程2・令5組合規程1・一部改正、令7組合規程4・旧第8号様式繰下)

(平28組合規程13・旧第8号様式繰下、令元組合規程2・令3組合規程4・一部改正、令7組合規程4・旧第9号様式繰下)