○東京都建築物環境配慮指針

令和五年五月二日

告示第六三九号

平成二十一年東京都告示第千三百三十六号(東京都建築物環境配慮指針)の全部を次のように改正する。

東京都建築物環境配慮指針

第1章 総則

第1 目的

この指針は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下「条例」という。)第18条に規定する建築主等が、建築物等に起因する環境への負荷の低減を図るため、エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーへの転換、資源の適正利用、生物の多様性の保全並びに気候変動への適応に係る措置(以下「環境への配慮のための措置」という。)について配慮すべき事項、当該措置についての取組状況の評価、省エネルギー性能基準に適合するための措置、誘導すべき省エネルギー性能基準、再生可能エネルギー利用設備設置基準に適合するための措置、誘導すべき再生可能エネルギー利用設備設置基準、電気自動車充電設備整備基準に適合するための措置、誘導すべき電気自動車充電設備整備基準等について定めることを目的とする。

第2 用語の定義

この指針において使用する用語は、特段の定めがある場合を除き、条例及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第34号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

第2章 特定建築主による建築物等に起因する環境への負荷の低減

特定建築主(条例第21条の2第2項の規定により第20条の規定を準用する建築主を含む。本章第3から第5までを除き、以下同じ。)は、当該建築物等について、環境への配慮のための措置を講じる際は、別表第1の配慮すべき事項の欄に掲げる事項について配慮を行い、当該措置を定めるものとする。

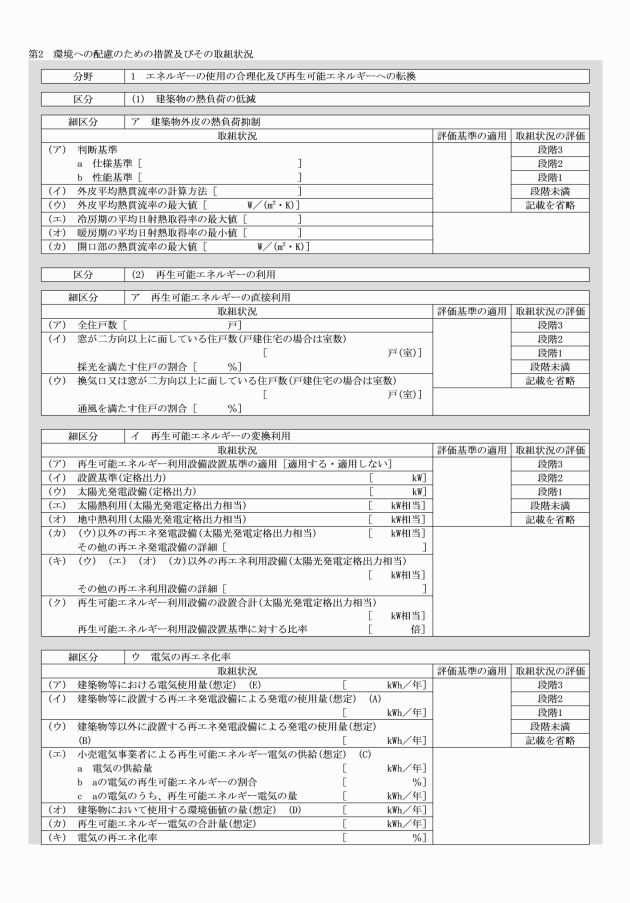

1 取組状況の評価

特定建築主は、第1により定めた環境への配慮のための措置についての取組状況について、建築物の住宅の用途(規則第9条の2第1項第1号に規定する用途をいう。以下同じ。)又は住宅以外の用途(同項第2号から第9号までに規定する用途をいう。以下同じ。)の別に定める別表第1に掲げる評価基準への適合状況を把握し、適合する評価基準に対応する同表の評価基準の段階により評価を行うものとする。この場合において、当該評価は、上位から順に段階3、段階2及び段階1とする。

2 取組・評価書の作成方法

(1) 特定建築主は、第1により定めた環境への配慮のための措置(別表第1において評価基準を適用しないとしている措置を除く。)についての取組状況、1により行った当該取組状況の評価又は当該取組状況が評価基準へ適合しない旨について、次のア又はイに掲げる部分に応じ、当該ア又はイに定める取組・評価書を作成するものとする。

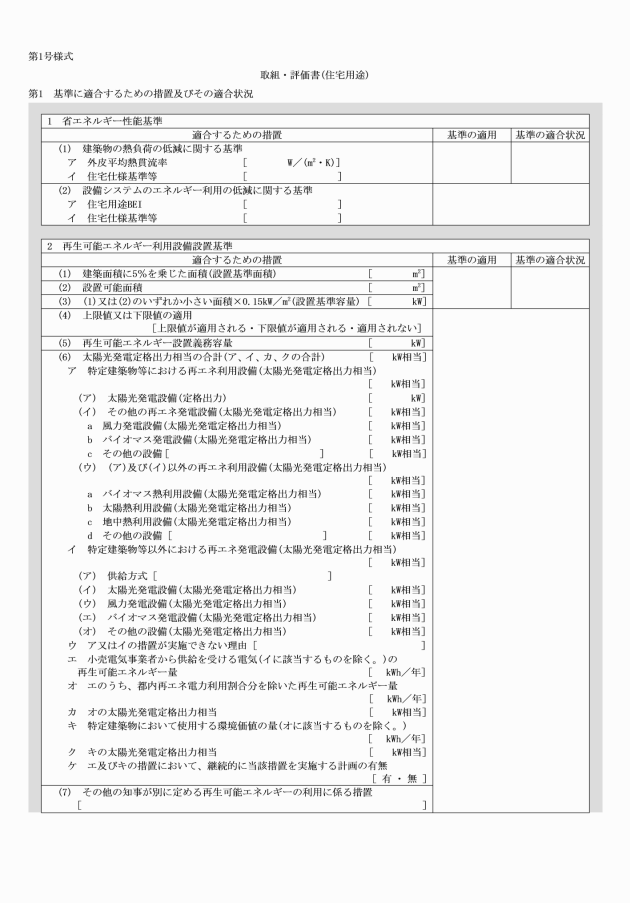

ア 住宅用途に供する部分 別記第1号様式による取組・評価書(住宅用途)

イ 住宅以外の用途に供する部分の全部 別記第2号様式による取組・評価書(住宅以外の用途)

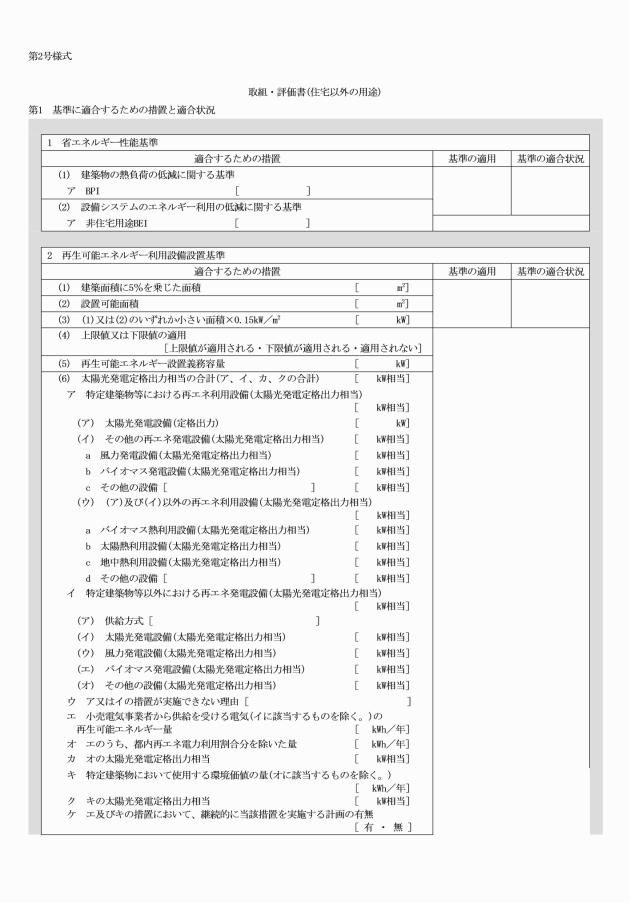

特定建築主は、当該特定建築物の用途が住宅用途である場合にあっては規則第9条の2第2項、当該特定建築物の用途が住宅以外の用途である場合にあっては同条第3項に規定する省エネルギー性能基準に適合するよう、当該特定建築物について、別表第1の建築物の熱負荷の低減及び省エネルギーシステムの区分の配慮すべき事項の欄に掲げる措置を講じるものとし、その適合状況を、当該特定建築物の用途が住宅用途である場合にあっては別記第1号様式による取組・評価書(住宅用途)に、当該特定建築物の用途が住宅以外の用途である場合にあっては別記第2号様式による取組・評価書(住宅以外の用途)に記載するものとする。

(1) 当該特定建築物等における規則第9条の3第2項から第4項までに規定する太陽光発電設備の設置

(2) 当該特定建築物等における規則第9条の3第5項各号に掲げる設備の設置

(3) 規則第9条の3第6項に規定する設備及びその附属設備の設置

2 1の規定にかかわらず、規則第9条の3に規定する再生可能エネルギー利用設備設置基準の適合について、知事が別に定める当該特定建築物等における再生可能エネルギーの利用に係る措置を講じることが適当であると知事が定める場合にあっては、当該措置を講じ、その適合状況を1の規定と同様に取組・評価書に記載するものとする。

3 1及び2の規定にかかわらず、建物の形状等を考慮した結果、規則第9条の3に規定する再生可能エネルギー利用設備設置基準への適合について、1及び2に規定する措置を講じることが困難である場合にあっては、知事が別に定めるところにより当該特定建築物等における再生可能エネルギーの利用に係る措置を行うことができるものとし、その適合状況を1の規定と同様に取組・評価書に記載するものとする。

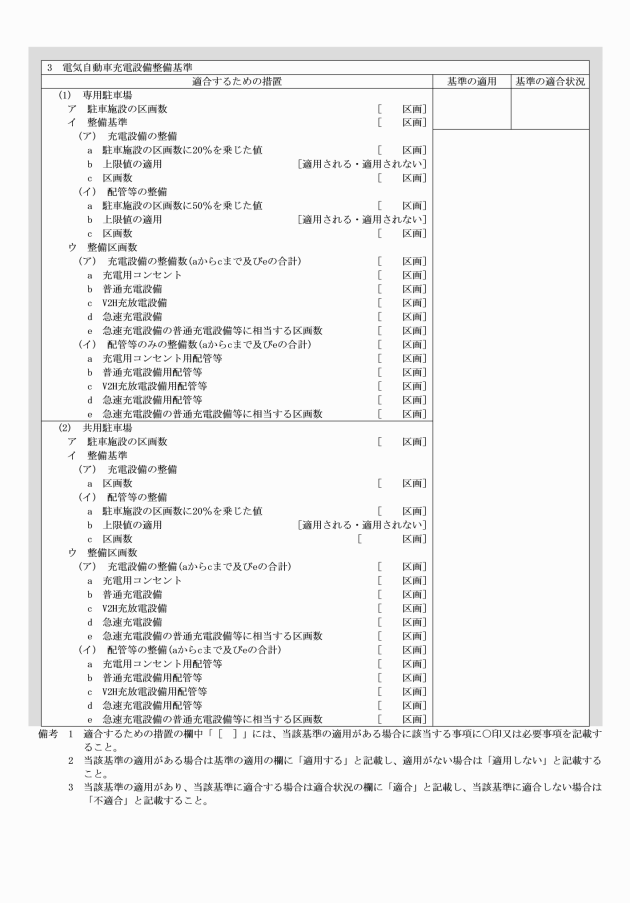

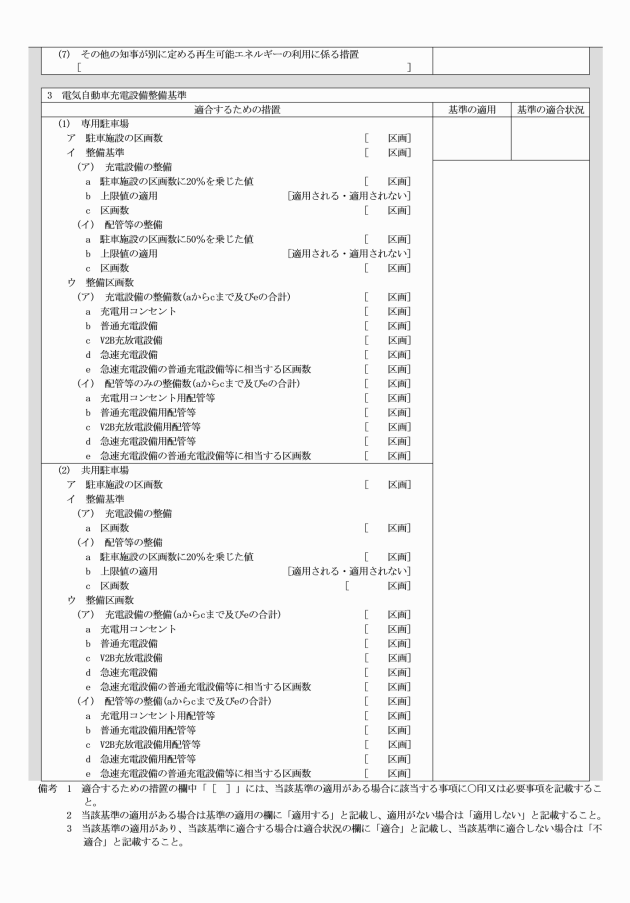

1 当該特定建築物等における、規則第9条の4第1項に規定する電気自動車充電設備及び電気自動車充電設備のために使用する配管等(以下「電気自動車充電設備等」という。)の整備

2 当該特定建築物等における電気自動車充電設備等の整備に係る、規則第9条の4第2項に規定するその他知事が別に定める措置

第3章 建物供給事業者及び建築主による建築物等に起因する環境への負荷の低減

第1 環境への配慮のための措置について配慮すべき事項(条例第18条第1項関係)

建築主等(特定建築主を除く。)は、当該建築物等について、別表第3の配慮すべき事項の欄に掲げる事項について必要な措置を講じ、環境への負荷の低減に努めなければならない。

第2 省エネルギー性能基準に適合するための措置(条例第23条の7第1項及び規則第13条の5の2第7項関係)

特定供給事業者は、日射による熱取得の低減並びに室内外の温度差による熱取得及び熱損失の低減並びに効率的なエネルギー利用のために行う設備機器のシステム及び制御のシステムの構築について考慮し、規則第13条の5の2第7項に規定する省エネルギー性能基準に適合するよう、当該中小規模特定建築物の熱負荷の低減及び設備システムのエネルギー利用の低減のための措置を講じるものとする。

第3 誘導すべき省エネルギー性能基準(条例第23条の7第2項関係)

1 条例第23条の7第2項に規定する配慮指針で定める誘導すべき省エネルギー性能基準は、規則第9条の2第1項各号に規定する用途に供する部分について、別表第4に掲げる建築物の熱負荷の低減に関する基準及び設備システムのエネルギー利用の低減に関する基準とする。

2 1に定めるもののほか、誘導すべき省エネルギー性能基準に関し必要な事項は、知事が別に定める。

第4 再生可能エネルギー利用設備設置基準に適合するための措置(条例第23条の8第1項及び規則第13条の5の3関係)

特定供給事業者は、当該中小規模特定建築物の周辺地域の状況に応じて、再生可能エネルギーを電気又は熱に変換して利用するため、規則第13条の5の3に規定する再生可能エネルギー利用設備設置基準に適合するよう、当該中小規模特定建築物及びその敷地において再生可能エネルギー利用設備を設置するものとする。

第5 誘導すべき再生可能エネルギー利用設備設置基準(条例第23条の8第2項関係)

1 条例第23条の8第2項に規定する配慮指針で定める誘導すべき再生可能エネルギー利用設備設置基準は、特定供給事業者が一年間に新たに建設し、又は新築する当該中小規模特定建築物の棟数に知事が別に定める区域ごとの係数を乗じて得た値に、5キロワット(分譲型一戸建て規格住宅の用途に供するものにあっては4キロワット)を乗じて得た値以上の定格出力を備えた太陽光発電設備を設置することとする。

2 1の規定にかかわらず、当該中小規模特定建築物及びその敷地における次に掲げる設備の設置は、当該設備における再生可能エネルギーの利用の量と同程度の量において、1に規定する太陽光発電設備の設置とみなす。

(1) 太陽熱を利用する設備

(2) 地中熱を利用する設備

(3) その他知事が認める再生可能エネルギーを利用する設備

3 1及び2の規定にかかわらず、特定供給事業者は、1の規定により太陽光発電設備を設置する場合における再生可能エネルギーの利用の量と同程度の量において、都内に現に存する建築物(規則第13条の5の2第2項各号に規定する建築物を除く。)及びその敷地における再生可能エネルギーを利用する設備の新設を行うことができる。

4 1から3までに定めるもののほか、誘導すべき再生可能エネルギー利用設備設置基準に関し必要な事項は、知事が別に定める。

第6 電気自動車充電設備整備基準に適合するための措置(条例第23条の9第1項及び規則第13条の5の4第1項関係)

特定供給事業者は、排熱が少ない自動車の普及のため、規則第13条の5の4第1項に規定する電気自動車充電設備整備基準に適合するよう、当該中小規模特定建築物及びその敷地において電気自動車充電設備又は当該設備のために使用する配管等を整備するものとする。

第7 誘導すべき電気自動車充電設備整備基準(条例第23条の9第2項関係)

条例第23条の9第2項に規定する配慮指針で定める誘導すべき電気自動車充電設備整備基準は、次の1又は2に掲げる中小規模特定建築物の区分に応じて、当該1又は2に定めるとおりとする。

1 一戸建ての住宅 当該駐車施設の1以上の区画にV2H(電気自動車等に搭載された電池から施設へ給電するための直流と交流の変換回路を持つ充電設備で、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。以下同じ。)を整備すること。

2 1以外の中小規模特定建築物 次の(1)又は(2)に定めるとおり整備すること。

(1) 当該駐車施設の1以上の区画にV2Hを整備すること。

(2) 5以上の区画を有する駐車施設がある場合にあっては、当該駐車施設の区画の数に100分の20を乗じて得た値(その値に1未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた値。以下(2)において同じ。)以上の区画に電気自動車充電設備を整備し、かつ、当該駐車施設の区画の数に100分の50を乗じて得た値から電気自動車充電設備を整備する区画の数を減じた値以上の区画に電気自動車充電設備のために使用する配管等を整備すること。

3 1及び2に定めるもののほか、誘導すべき電気自動車充電設備整備基準に関し必要な事項は、知事が別に定める。

別表第1

(令6告示557・令6告示1191・一部改正)

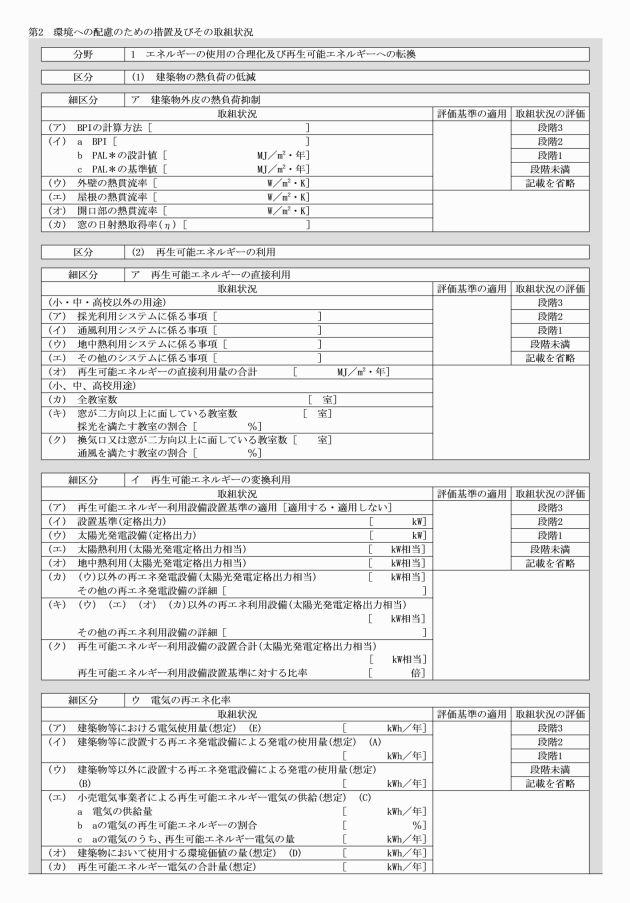

分野 | 区分 | 細区分 | 配慮すべき事項 | 評価基準 | 評価基準の段階 | ||||||||||||||||||||||

住宅用途 | 住宅以外の用途 | ||||||||||||||||||||||||||

エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーへの転換 | 建築物の熱負荷の低減 | 建築物外皮の熱負荷抑制 | 日射による熱取得の低減並びに室内外の温度差による熱取得及び熱損失の低減に係る事項 | ア 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和4年国土交通省告示第1106号。以下「住宅誘導仕様基準」という。)第1項(1)、(2)及び(3)イに適合すること又は外皮平均熱貫流率(建築物の熱負荷の低減に関する基準として、規則第9条の2第1項第1号に規定する用途に供する部分について、規則別表第1の5備考2に規定する値(同備考中「特定建築物」とあるのは「建築物」と読み替える。)をいう。以下同じ。)が0.6W/(m2・K)以下であること。ただし、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)における算出方法等に係る事項(平成28年国土交通省告示第265号)別表第10に掲げる地域の区分(以下「地域区分」という。)が8の場合はこの評価基準を適用しない。イ及びウについても同様とする。 | エ BPI(建築物の熱負荷の低減に関する基準として、規則第9条の2第1項第2号から第8号までに規定する用途に供する部分の全部について、規則別表第1の5備考4に規定する値(同備考中「特定建築物」とあるのは「建築物」と読み替える。)をいう。以下同じ。)が、0.8以下であること。ただし、住宅以外の用途に供する部分の全部が規則第9条の2第1項第9号に規定する用途に該当する場合は、この評価基準を適用しない。オ及びカについても同様とする。 | 3 | |||||||||||||||||||||

イ 外皮平均熱貫流率が0.6W/(m2・K)を超え0.7W/(m2・K)以下であること。 | オ BPIが、0.8を超え0.9以下であること。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||

ウ 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号。以下「住宅仕様基準」という。)第1項(1)、(2)及び(3)イに適合すること又は外皮平均熱貫流率が0.7W/(m2・K)を超え0.87W/(m2・K)以下であること。 | カ BPIが、0.9を超え1.0以下であること。 | 1 | |||||||||||||||||||||||||

再生可能エネルギーの利用 | 再生可能エネルギーの直接利用 | 建築物の用途及び周辺地域の状況に応じて、再生可能エネルギーを直接利用するために行う事項 | ア 次の①及び②の事項に全住戸の80%以上が適合すること。ただし、戸建住宅にはこの評価基準を適用しない。イ及びウについても同様とする。 ① 採光確保のため、窓が二方向以上に面している。 ② 通風確保のため、換気口又は窓が二方向以上に面している。 | キ 次の①から④までに掲げる事項の二つ以上を行っており、かつ、⑤の事項に適合すること。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(以下「学校等」という。)にはこの評価基準を適用しない。ク及びケについても同様とする。 ① 採光利用(太陽光を利用した採光利用システムをいう。)が計画されている。 ② 通風利用(冷房負荷低減に有効な通風利用システムをいう。)が計画されている。 ③ 地中熱利用(冷暖房負荷低減に有効な地中熱利用システムをいう。)が計画されている。 ④ その他①から③までに掲げる事項に準ずる事項が計画されている。 ⑤ ①から④までに掲げる事項による再生可能エネルギーの利用量の合計が、15MJ/(m2・年)以上であること。 | 3 | ||||||||||||||||||||||

イ ア①及び②の事項に全住戸の50%以上80%未満が適合すること。 | ク キ①から④までに掲げる事項の二つ以上を行っていること。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||

ウ ア①及び②の事項に全住戸の0%を超え50%未満が適合すること。 | ケ キ①から④までに掲げる事項のいずれかを行っていること。 | 1 | |||||||||||||||||||||||||

エ 戸建住宅において、次の①及び②の事項に適合する室が二つ以上あること。 ① 採光確保のため、窓が二方向以上に面している。 ② 通風確保のため、換気口又は窓が二方向以上に面している。 | コ 学校等において次の①及び②の事項に全教室の80%以上が適合すること。 ① 採光確保のため、窓が二方向以上に面している。 ② 通風確保のため、換気口又は窓が二方向以上に面している。 | 3 | |||||||||||||||||||||||||

オ 戸建住宅において、エ①及び②の事項に適合する室が一つあること。 | サ 学校等においてコ①及び②の事項に全教室の50%以上80%未満が適合すること。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||

カ 戸建住宅において、エ①又は②の事項のいずれかに適合すること。 | シ 学校等においてコ①及び②の事項に全教室の0%を超え50%未満が適合すること。 | 1 | |||||||||||||||||||||||||

再生可能エネルギーの変換利用 | 建築物の周辺地域の状況に応じて、再生可能エネルギーを電気又は熱に変換して利用するために行う事項 | ア 次の①及び②に掲げる場合の区分に応じ、当該①及び②に定める基準に適合すること。ただし、当該再生可能エネルギーの全てを、当該建築物及びその敷地(以下「建築物等」という。)で使用するエネルギー消費量の低減のために使用しない(再生可能エネルギーの環境価値を保有しない場合も含む。)建築物等については、この評価基準を適用しない。イ及びウについても同様とする。 ① 規則第9条の3に規定する再生可能エネルギー利用設備設置基準(以下「再エネ設備設置基準」という。)が適用される場合 建築物等に、太陽光発電設備及び同条第5項各号に規定する設備(以下「再生可能エネルギー利用設備」という。)の定格出力(規則第9条の3第5項各号に規定する設備の場合にあっては、当該設備で年間に利用される再生可能エネルギーの量を太陽光発電設備の設置における定格出力の値に換算した量(以下「太陽光発電定格出力相当」という。)をいう。以下同じ。)の合計が、当該建築物等に適用する再エネ設備設置基準の定格出力(規則第9条の3第2項から第4項までに規定する定格出力をいう。以下同じ。)の3倍以上となる設備を設置するとともに、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備(以下「再エネ発電設備」という。)については系統連系を行っていること。 ② 再エネ設備設置基準が適用されない場合 建築物等に、再生可能エネルギー利用設備の定格出力の合計が、9kW以上となる設備を設置するとともに、再エネ発電設備については系統連系を行っていること。 | 3 | ||||||||||||||||||||||||

イ 次の①及び②に掲げる場合の区分に応じ、当該①及び②に定める基準に適合すること。 ① 再エネ設備設置基準が適用される場合 建築物等に、再生可能エネルギー利用設備の定格出力の合計が、当該建築物等に適用する再エネ設備設置基準の定格出力の2倍以上3倍未満となる設備を設置するとともに、再エネ発電設備については系統連系を行っていること。 ② 再エネ設備設置基準が適用されない場合 建築物等に、再生可能エネルギー利用設備の定格出力の合計が、6kW以上9kW未満となる設備を設置するとともに、再エネ発電設備については系統連系を行っていること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

ウ 次の①及び②に掲げる場合の区分に応じ、当該①及び②に定める基準に適合すること。 ① 再エネ設備設置基準が適用される場合 建築物等に、再生可能エネルギー利用設備の定格出力の合計が、当該建築物等に適用する再エネ設備設置基準の定格出力の1倍以上2倍未満となる設備を設置するとともに、再エネ発電設備については系統連系を行っていること。 ② 再エネ設備設置基準が適用されない場合 建築物等に、再生可能エネルギー利用設備の定格出力の合計が、3kW以上6kW未満となる設備を設置するとともに、再エネ発電設備については系統連系を行っていること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

電気の再エネ化率 | 建築物で使用する電気の再生可能エネルギー率を高めるために行う事項 | ア 建築物で使用する電気の再エネ化率を100%とする計画であること。 なお、電気の再エネ化率は次の式により算出した値とする。イ及びウについても同様とする。 電気の再エネ化率(%)=(A+B+C+D)/E×100 この式におけるA、B、C、D及びEは、それぞれ次の値を表すものとする。 A 建築物等設置する再エネ発電設備による発電量のうち、建築物における当該使用量(Cに該当するものは除く。)(単位 kWh/年) B 建築物等以外に設置する再エネ発電設備による発電量のうち、自営線、自己託送又はPPA(Power Purchase Agreement)により建築物へ供給し、使用する量(単位 kWh/年) C 小売電気事業者が建築物に供給する電気のうち、再生可能エネルギーを利用した発電による電気の供給量(当該電気の環境価値が証書化されたもの又は他の者に移転若しくは無効化されたものを除く。)及び当該電気の供給に係る環境価値の量(小売電気事業者が当該供給電気の調整後排出係数に反映するために排出量調整無効化したもののうち、東京都エネルギー環境計画指針において認めるものに限り、Bに該当するものは除く。)(単位 kWh/年) D 建築物で使用する電気の再生可能エネルギー比率を高めるために、当該建築物において使用する環境価値の量(再生可能エネルギーを利用した発電による削減量について認証等がなされたものに限り、B又はCに該当するものは除く。)(単位 kWh/年) E 建築物における規則別表第1の5備考5及び6に規定する設計一次エネルギー消費量のうち、電気に係るものを二次エネルギー消費量に換算して得た値その他当該建築物において想定される電気使用量を算定した値(単位 kWh/年) | 3 | ||||||||||||||||||||||||

イ 当該特定建築物等で使用する電気の再エネ化率を50%以上100%未満とする計画であること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

ウ 当該特定建築物等で使用する電気の再エネ化率を20%以上50%未満とする計画であること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

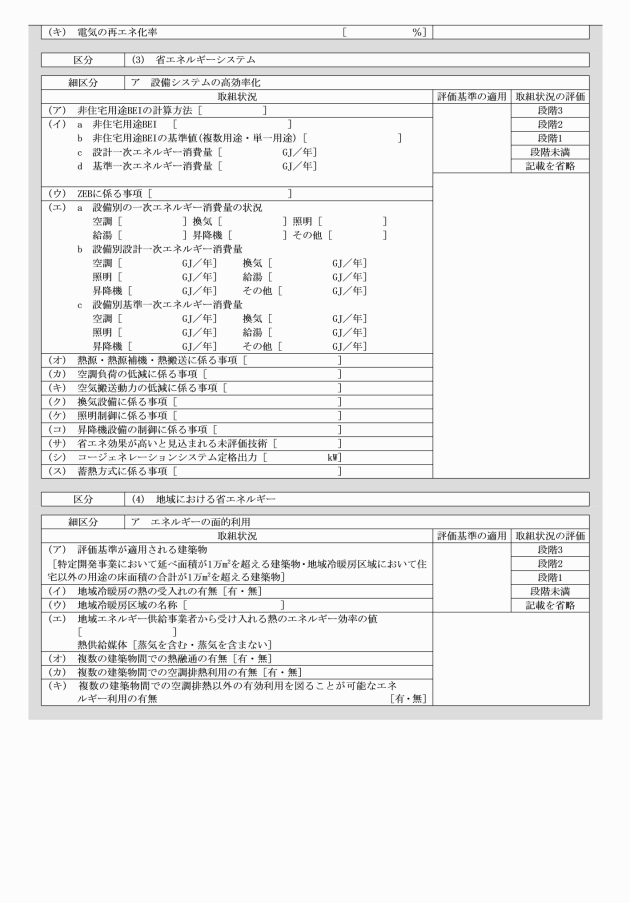

省エネルギーシステム | 設備システムの高効率化 | 効率的なエネルギー利用のために行う設備機器のシステム及び制御のシステムの構築に係る事項 | ア 住宅誘導仕様基準第2項に適合すること又は住宅用途BEI(設備システムのエネルギー利用の低減に関する基準として、規則第9条の2第1項第1号に規定する用途に供する部分について、規則別表第1の5備考3に規定する値をいう。以下同じ。)が、0.8以下であること。 | エ 次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める基準に適合すること。 (1) 建築物を表1に掲げる用途のうち1の用途に供する場合 非住宅用途BEI(規則別表第1の5備考5に規定する値をいう(同備考中「特定建築物」とあるのは「建築物」と読み替える。)。以下同じ。)が当該用途の区分に応じて表1に示す基準値以下であること。 表1 用途別の非住宅用途BEIの基準値 | 3 | ||||||||||||||||||||||

用途の区分 | 規則第9条の2第1項第3号から第5号まで、第7号及び第8号に規定する用途 | 同項第2号、第6号及び第9号に規定する用途 | |||||||||||||||||||||||||

基準値 | 0.7 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||

(2) 建築物を表1に掲げる用途のうち2の用途に供する場合 次の①又は②の基準に適合すること。 ① 各用途に供する部分ごとに算出した設計一次エネルギー消費量(基準省令第1条第1項第1号イに規定するものをいい、基準省令第2条により算出したものをいう。②において同じ。)を合計して得た数値が、各用途に供する部分ごとに算出した基準一次エネルギー消費量(基準省令第1条第1項第1号イに規定するものをいい、基準省令第3条中Bの値を当該用途に供する部分に応じて表1に掲げる非住宅用途BEIの基準値に読み替えて算出したものをいう。②において同じ。)を合計して得た数値を超えないこと。 ② 建築物の各用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物ごとに算出した設計一次エネルギー消費量を合計して得た数値が、当該建築物の各用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物ごとに算出した基準一次エネルギー消費量を合計して得た数値を超えないこと。 (3) (2)にかかわらず、建築物を表1に掲げる用途のうち2の用途に供する場合において(2)に規定する方法により評価基準への適合状況を把握することができない場合 非住宅複数用途BEI(建築物の各用途に供する部分ごとに算出した設計一次エネルギー消費量(基準省令第1条第1項第1号イに規定するものをいい、基準省令第2条中EMを加える部分を除いて算出したものをいう。)を合計して得た数値を、当該建築物の各用途に供する部分ごとに算出した基準一次エネルギー消費量(基準省令第1条第1項第1号イに規定するものをいい、基準省令第3条中Bを乗じる部分及びEMを加える部分を除いて算出したものをいう。)を合計して得た数値で除して得た値をいう。以下同じ。)が次の式により算出した基準値以下であること。 基準値=(A×0.7+B×0.6)/C この式におけるA、B及びCは、それぞれ次の値を表すものとする。 A 規則第9条の2第1項第3号から第5号まで、第7号及び第8号に規定する用途に供する部分の床面積の合計(単位 m2) B 同項第2号、第6号及び第9号に規定する用途に供する部分の床面積の合計(単位 m2) C 同項第2号から第9号までに規定する用途に供する床面積の合計(単位 m2) | |||||||||||||||||||||||||||

イ 住宅用途BEIが、0.8を超え0.9以下であること。 | オ 次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める基準に適合すること(エに適合するものを除く。)。 (1) 建築物を表2に掲げる用途のうち1の用途に供する場合 非住宅用途BEIが当該用途の区分に応じて表2に示す基準値以下であること。 表2 用途別の非住宅用途BEIの基準値 | 2 | |||||||||||||||||||||||||

用途の区分 | 規則第9条の2第1項第3号から第5号まで、第7号及び第8号に規定する用途 | 同項第2号及び第6号に規定する用途 | 同項第9号に規定する用途 | ||||||||||||||||||||||||

基準値 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||

(2) 建築物を表2に掲げる用途のうち2以上の用途に供する場合 エ(2)に掲げる基準において、表1を表2に読み替えた基準に適合すること。 (3) (2)にかかわらず、建築物を表2に掲げる用途のうち2以上の用途に供する場合において(2)に規定する方法により評価基準への適合状況を把握することができない場合 非住宅複数用途BEIが次の式により算出した基準値以下であること。 基準値=(A×0.75+B×0.7+C×0.65)/D この式におけるA、B、C及びDは、それぞれ次の値を表すものとする。 A 同項第3号から第5号まで、第7号及び第8号に規定する用途に供する部分の床面積の合計(単位 m2) B 同項第2号及び第6号に規定する用途に供する部分の床面積の合計(単位 m2) C 同項第9号に規定する用途に供する部分の床面積(単位 m2) D 同項第2号から第9号までに規定する用途に供する床面積の合計(単位 m2) | |||||||||||||||||||||||||||

ウ 住宅仕様基準第2項に適合すること又は住宅用途BEIが、0.9を超え1.0以下であること。 | カ 次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める基準に適合すること(エ及びオに適合するものを除く。)。 (1) 建築物を表3に掲げる用途のうち1の用途に供する場合 非住宅用途BEIが当該用途の区分に応じて表3に示す基準値以下であること。 表3 用途別の非住宅用途BEIの基準値 | 1 | |||||||||||||||||||||||||

用途の区分 | 規則第9条の2第1項第4号、第7号及び第8号に規定する用途 | 同項第2号、第3号、第5号及び第6号に規定する用途 | 同項第9号に規定する用途 | ||||||||||||||||||||||||

基準値 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||

(2) 建築物を表3に掲げる用途のうち2以上の用途に供する場合 エ(2)に掲げる基準において、表1を表3に読み替えた基準に適合すること。 (3) (2)にかかわらず、建築物を表3に掲げる用途のうち2以上の用途に供する場合において(2)に規定する方法により評価基準への適合状況を把握することができない場合 非住宅複数用途BEIが次の式により算出した基準値以下であること。 基準値=(A×0.85+B×0.8+C×0.75)/D この式におけるA、B、C及びDは、それぞれ次の値を表すものとする。 A 同項第4号、第7号及び第8号に規定する用途に供する部分の床面積の合計(単位 m2) B 同項第2号、第3号、第5号及び第6号に規定する用途に供する部分の床面積の合計(単位 m2) C 同項第9号に規定する用途に供する部分の床面積(単位 m2) D 同項第2号から第9号までに規定する用途に供する床面積の合計(単位 m2) | |||||||||||||||||||||||||||

地域における省エネルギー | エネルギーの面的利用 | 環境保全効果及びエネルギーの有効利用のために行う事項 | ― | この評価基準は、条例第17条の3に規定する特定開発事業において延べ面積が10,000m2を超える建築物の新築等を行う場合又は地域冷暖房区域において規則第8条の19第1項で定める規模に該当する建築物の新築等を行う場合に限り適用する。(イ及びウについても同様とする。) ア 次の(1)の事項に適合し、(2)又は(3)の事項のいずれかに適合すること。 (1) 当該地域冷暖房区域に係る地域エネルギー供給事業者からの熱供給を受け入れ、かつ、当該熱供給について次の①から④までに掲げる場合の区分に応じ、当該①から④までに定める熱のエネルギー効率の値(規則別表第1の4備考1に規定する熱のエネルギー効率の値をいう。以下同じ。)が0.90(熱供給媒体に蒸気が含まれている場合にあっては、0.85)以上であること。 ① 熱供給を受け入れる熱供給プラントの新設、増設又は更新(熱源機器のみの更新を除く。以下この評価基準において同じ。)の日の1年後の日(以下「供給起算日」という。)が、建築物環境計画書の提出日の属する年度の前年度(当該提出日において条例第17条の14の規定による地域エネルギー供給実績報告書が提出されていない場合にあっては前々年度。以下「提出前年度等」という。)までの連続する3か年度の初日より前の日である場合 当該連続する3か年度の供給実績による熱のエネルギー効率の値の平均 ② 供給起算日が、提出前年度等までの連続する2か年度の初日より前の日である場合(①の場合を除く。) 次のいずれかの熱のエネルギー効率の値 (ア) 当該連続する2か年度の供給実績による熱のエネルギー効率の値の平均 (イ) 提出前年度等の供給実績による熱のエネルギー効率の値 ③ 供給起算日が、提出前年度等の初日より前の日である場合(①及び②の場合を除く。) 次のいずれかの熱のエネルギー効率の値 (ア) 当該提出前年度等の供給実績による熱のエネルギー効率の値 (イ) 条例第17条の10第1項に規定する地域エネルギー供給計画書(以下「地域エネルギー供給計画書」という。)に記載する供給する熱のエネルギー効率の値 (ウ) 熱供給プラントの増設又は更新があった場合にあっては、知事が別に定める方法により、(イ)の熱のエネルギー効率の値を、当該増設又は更新後の熱供給プラントの供給熱量に基づき算定し直した熱のエネルギー効率の値 ④ ①から③まで以外の場合 次のいずれかの熱のエネルギー効率の値 (ア) 地域エネルギー供給計画書に記載する供給する熱のエネルギー効率の値 (イ) 熱供給プラントの増設又は更新があった場合にあっては、知事が別に定める方法により、(ア)の熱のエネルギー効率の値を、当該増設又は更新後の熱供給プラントの供給熱量に基づき算定し直した熱のエネルギー効率の値 (2) 複数の建築物間において、熱のエネルギーの効率的利用を行うシステム又は空気調和に伴い排出される熱を利用するシステムを構築すること。 (3) 建築物の空気調和に伴い排出される熱以外の有効利用を図ることが可能なエネルギーを利用するシステムを構築すること。 | 3 | ||||||||||||||||||||||

イ 次の(1)から(3)までに掲げる事項のいずれかに適合すること。 (1) 当該地域冷暖房区域に係る地域エネルギー供給事業者からの熱供給を受け入れ、かつ、当該熱供給について、ア(1)①から④までに掲げる場合の区分に応じ、当該①から④までに定める熱のエネルギー効率の値が0.90(熱供給媒体に上記が含まれている場合にあっては、0.85)以上であること。 (2) 建築物の空気調和に伴い排出される熱以外の有効利用を図ることが可能なエネルギーを利用するシステムを構築すること。 (3) 次の①及び②の事項を行っていること。 ① 当該地域冷暖房区域に係る地域エネルギー供給事業者からの熱供給を受け入れること。 ② 複数の建築物間において、熱のエネルギーの効率的利用を行うシステム又は空気調和に伴い排出される熱を利用するシステムを構築すること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

ウ イ(3)①又は②の事項のいずれかを行っていること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

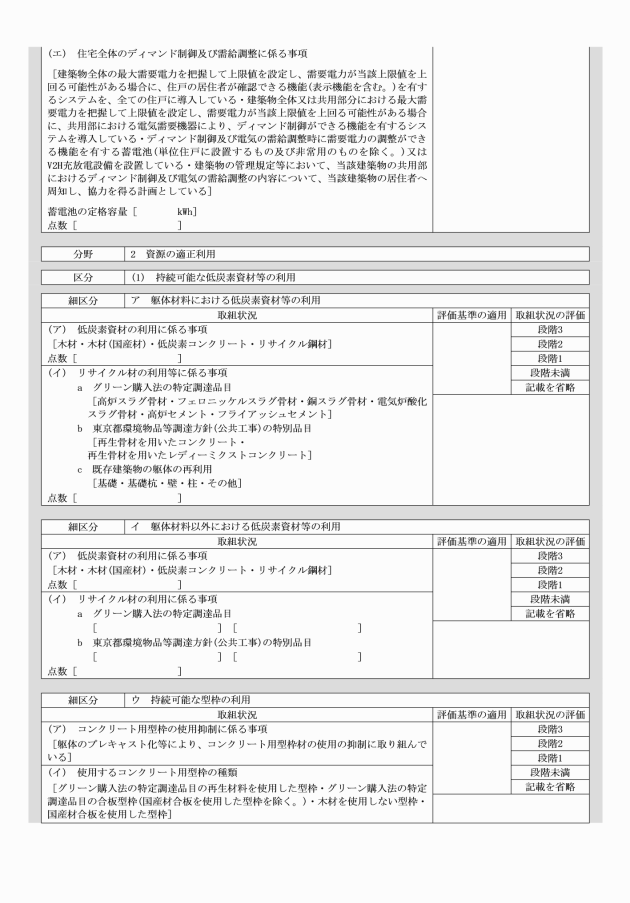

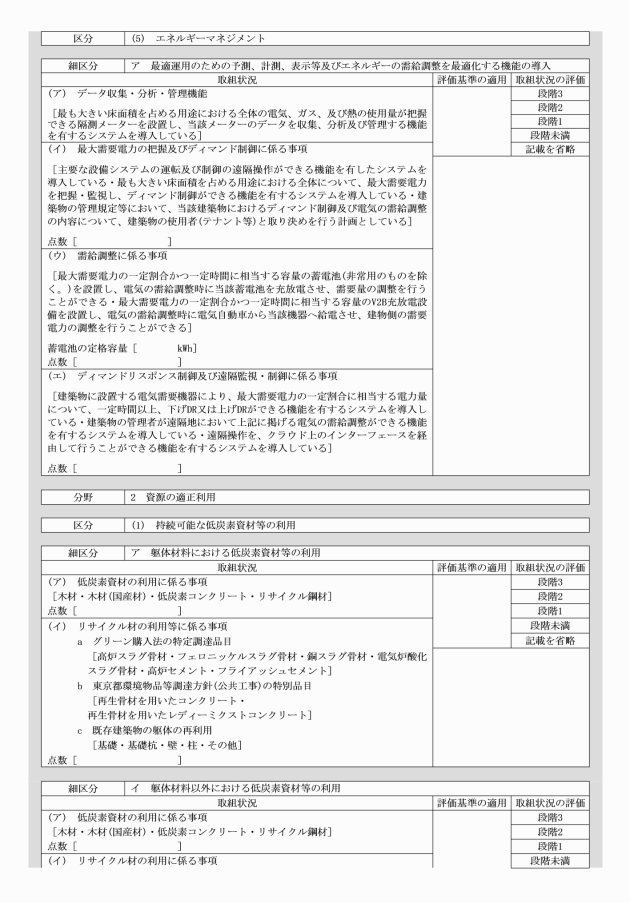

エネルギーマネジメント | 最適運用のための予測、計測、表示等及びエネルギーの需給調整を最適化する機能の導入 | 建築設備の運転管理時に、エネルギー利用の効率的な運用及びエネルギーの需給調整の最適化を可能にするために行う事項 | ア 次の①及び②の事項に適合すること。 ① 単位住戸(住宅部分の一の住戸をいう。)の電気使用量について、分電盤の主要な分岐回路別及び時刻別に、当該住戸の居住者が確認、分析及び管理できる機能(表示機能を含む。)を有するシステムを、全ての住戸に導入している。 ② 表4及び表5の各点数が1以上であり、かつ、表4から表6までによる点数の合計が4以上であること。 表4 住戸の最大需要電力の把握に係る事項 | エ 次の①及び②の事項に適合すること。 ① 最も大きい床面積を占める用途における全体の電気、ガス、及び熱の使用量が把握できる隔測メーターを設置し、当該メーターのデータを収集、分析及び管理する機能を有するシステムを導入している。 ② 表7及び表8の各点数が1以上であり、かつ、表7から表9までによる点数の合計が4以上であること。なお、表9におけるDR制御とは、ディマンドリスポンス制御(需要家の受電点以下に接続されている電気需要機器等を制御することで、電力需要パターンを変化させることをいう。)をいう。 表7 最大需要電力の把握及びディマンド制御に係る事項 | 3 | ||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

単位住戸の電気使用量を60分単位で計測し、当該量のデータを一定期間保有して、当該住戸の居住者が確認できる機能(表示機能を含む。)を有するシステムを、全ての住戸に導入している。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

単位住戸の過去1年間以上の最大需要電力(60分ごとの平均電気使用量のうち、月間で最も大きい値をいう。以下同じ。)及び最大需要電力となった日時を、当該住戸の居住者が確認できる機能(表示機能を含む。)を有するシステムを、全ての住戸に導入している。 | 1 | 主要な設備システムの運転及び制御の遠隔操作ができる機能を有したシステムを導入している。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||

最も大きい床面積を占める用途における全体について、最大需要電力を把握・監視し、ディマンド制御ができる機能を有するシステムを導入している。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

住戸ごとに最大需要電力の上限値を設定することができ、需要電力が当該上限値を上回る可能性がある場合に、当該住戸の居住者が確認できる機能(表示機能を含む。)を有するシステムを、全ての住戸に導入している。 | 1 | 建築物の管理規定等において、当該建築物におけるディマンド制御及び電気の需給調整の内容について、建築物の使用者(テナント等)と取り決めを行う計画としている。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||

表8 需給調整に係る事項 | |||||||||||||||||||||||||||

表5 住戸のディマンド制御及び需給調整に係る事項 | 配慮の内容 | 点数 | |||||||||||||||||||||||||

最大需要電力の一定割合かつ一定時間に相当する容量の蓄電池(非常用のものを除く。)を設置し、電気の需給調整時に当該蓄電池を充放電させ、需要量の調整を行うことができる。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

住戸に設置する電気需要機器(空気調和設備や貯湯式給湯設備等、電気を消費する機械器具であって、需要電力の調整を行うために使用することができる機器をいう。以下同じ。)を、当該住戸の居住者が遠隔で運転、停止等の操作ができる機能を有するシステムを、全ての住戸に導入している。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

最大需要電力の一定割合かつ一定時間に相当する容量のV2B充放電設備(電気自動車等に搭載された電池から、事業系建物等に三相交流等により電力を給電するための直流/交流変換回路をもつ充電設備で、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。以下同じ。)を設置し、電気の需給調整時に電気自動車から当該機器へ給電させ、建物側の需要電力の調整を行うことができる。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

単位住戸のディマンド制御(最大需要電力の上限値を超えないよう、需要電力を調整することをいう。以下同じ。)を行うことができる機能を有する蓄電池を、全ての住戸に設置している。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

住戸に設置する電気需要機器及び蓄電池が単位住戸の最大需要電力に応じた自動制御を行い、住戸ごとのディマンド制御ができる機能を有するシステムを、全ての住戸に導入している。 | 1 | 表9 DR制御及び遠隔監視・制御に係る事項 | |||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

建築物に設置する電気需要機器により、最大需要電力の一定割合に相当する電力量について、一定時間以上、下げDR(電気の需給調整の要請に応じ、電気需要機器を調整し、一時的に建築物における需要電力を減らすことをいう。)又は上げDR(電気の需給調整の要請に応じ、電気需要機器を調整し、一時的に建築物における需要電力を増やすことをいう。)ができる機能を有するシステムを導入している。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

表6 住宅全体のディマンド制御及び需給調整に係る事項 | |||||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

建築物全体の最大需要電力を把握して上限値を設定し、需要電力が当該上限値を上回る可能性がある場合に、住戸の居住者が確認できる機能(表示機能を含む。)を有するシステムを、全ての住戸において導入している。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

建築物の管理者が遠隔地において上記に掲げる電気の需給調整ができる機能を有するシステムを導入している。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

建築物全体又は共用部における最大需要電力を把握して上限値を設定し、需要電力が当該上限値を上回る可能性がある場合に、共用部における電気需要機器により、ディマンド制御ができる機能を有するシステムを導入している。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

上記の遠隔操作を、クラウド上のインターフェースを経由して行うことができる機能を有するシステムを導入している。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

ディマンド制御及び電気の需給調整時に需要電力の調整ができる機能を有する蓄電池(単位住戸に設置するもの及び非常用のものを除く。)又はV2H充放電設備(電気自動車等に搭載された電池から電力を給電するための直流/交流変換回路をもつ充電設備で、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。以下同じ。)を設置している。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

建築物の管理規定等において、当該建築物の共用部におけるディマンド制御及び電気の需給調整の内容について、当該建築物の居住者へ周知し、協力を得る計画としている。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

イ 次の①及び②の事項に適合すること。 ① ア①の事項を行っている。 ② ア②表4から表6までによる点数の合計が2又は3であること。 | オ 次の①及び②の事項に適合すること。 ① エ①の事項を行っている。 ② エ②表7から表9までによる点数の合計が2又は3であること。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||

ウ ア①の事項を行っていること。 | カ エ①の事項を行っていること。 | 1 | |||||||||||||||||||||||||

資源の適正利用 | 持続可能な低炭素資材等の利用 | 躯体材料における低炭素資材等の利用 | 躯体材料における低炭素資材及びリサイクル材の利用等に係る事項 | ア 表10及び表11による点数の合計が3以上であること。 表10 低炭素資材の利用に係る事項 | 3 | ||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

躯体(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)において、次の(1)又は(2)の事項のいずれかに適合すること。 (1) 次の①から③までに掲げる低炭素資材(以下「低炭素資材」という。)を全て利用している。 ① 合法木材(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号)第2条第2項に規定する合法伐採木材等である木材をいう。以下同じ。) ② 低炭素コンクリート(セメントの一部を産業副産物に置き換えることにより、通常の製造時よりCO2排出量が50%以上削減されるコンクリートをいう。) ③ リサイクル鋼材(東京都環境物品等調達方針(公共工事)の特別品目に該当する資材等のうち、電炉鋼材などのリサイクル鋼材をいう。) (2) 低炭素資材のうち、合法木材(国産材に限る。)を含む二つ以上の資材を利用している。 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||

躯体において、次の①又は②の事項のいずれかに適合すること。 ① 低炭素資材のうち、二つを利用している。 ② 低炭素資材のうち、合法木材(国産材に限る。)を利用している。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

躯体材料において、低炭素資材のうち、一つを利用していること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

表11 リサイクル材の利用等に係る事項 | |||||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

躯体に係る事項として、次の(1)又は(2)の事項のいずれかに適合すること。 (1) 躯体に次の①及び②の資材等(低炭素資材に該当するものを除く。)のうち、二つ以上を利用していること。 ① 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)第6条第2項第2号の特定調達品目に該当する資材等のうち、高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ骨材、電気炉酸化スラグ骨材、高炉セメント、フライアッシュセメント ② 東京都環境物品等調達方針(公共工事)の特別品目に該当する資材等のうち、再生骨材を用いたコンクリート又はレディーミクストコンクリート(ただし、躯体に使用できるものに限る。) (2) 敷地にある既存建築物の躯体の一部を建築物の躯体の一部として再利用し、当該建築物の躯体における資材等の使用を減らす取組を行っていること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

躯体において、点数2の配慮の内容(1)の資材等のうち、一つを利用していること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

イ 表10及び表11による点数の合計が2であること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

ウ 表10及び表11による点数の合計が1であること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

躯体材料以外における低炭素資材等の利用 | 躯体材料以外における低炭素資材及びリサイクル材の利用等に係る事項 | ア 表12及び表13による点数の合計が3以上であること。 表12 低炭素資材の利用に係る事項 | 3 | ||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

躯体以外において、低炭素資材のうち、木材(国産材に限る。)を含む二つ以上を利用していること。 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||

躯体以外において、低炭素資材のうち、二つ以上を利用していること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

躯体以外において、低炭素資材のうち、一つを利用していること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

表13 リサイクル材の利用に係る事項 | |||||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

躯体以外において、次の①及び②に掲げる資材等(低炭素資材に該当するものを除く。)のうち、二つ以上を利用していること。 ① グリーン購入法の特定調達品目に該当する資材等 ② 東京都環境物品等調達方針(公共工事)の特別品目に該当する資材等 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

躯体以外において、点数2の配慮の内容に掲げる資材等のうち、一つを利用していること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

イ アの表12及び表13による点数の合計が2であること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

ウ アの表12及び表13による点数の合計が1であること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

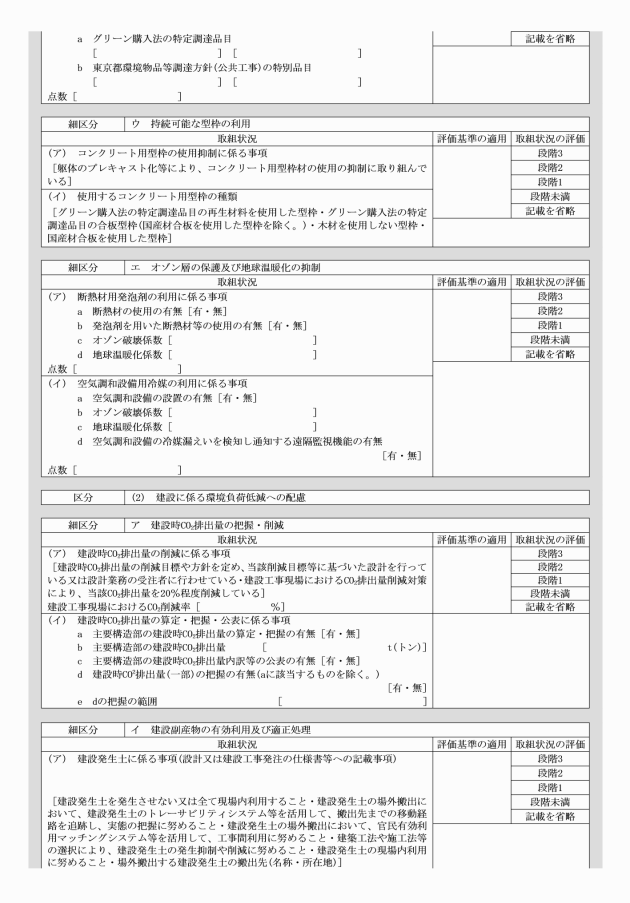

持続可能な型枠の利用 | 持続可能なコンクリート用型枠の利用に係る事項 | ア 次の(1)又は(2)の事項のいずれかに適合すること。 (1) 躯体のプレキャスト化等(プレキャスト工法の採用又はコンクリート用型枠を使用しない構造の選択をいう。)により、コンクリート用型枠の使用の抑制に取り組み、かつ、次の①から③までに掲げるコンクリート用型枠のいずれかを使用している。 ① グリーン購入法の特定調達品目に該当する型枠のうち、再生材料を使用した型枠 ② グリーン購入法の特定調達品目に該当する型枠のうち、合板型枠 ③ 木材を使用しない型枠 (2) 全てのコンクリート用型枠が、国産の合法木材の合板を使用した型枠である。 | 3 | ||||||||||||||||||||||||

イ ア(1)①又は③のコンクリート用型枠のいずれかを使用していること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

ウ ア(1)②のコンクリート用型枠(ア(2)に該当するものを除く。)を使用していること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

オゾン層の保護及び地球温暖化の抑制 | オゾン層を破壊せず、かつ、地球温暖化係数の小さい断熱材の発泡剤及び空気調和設備用の冷媒の選択に係る事項 | ア 表14及び表15による点数の合計が5(表15を適用しない建築物は3)であること。 表14 断熱材用発泡剤の利用に係る事項 | エ 表16及び表17による点数の合計が6(表16又は表17のいずれかを適用しない建築物は3)であること。ただし、表16及び表17のいずれも適用しない建築物については、この評価基準を適用しない。オ及びカにおいても同様とする。 表16 断熱材用発泡剤の利用に係る事項 | 3 | |||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

断熱材用発泡剤を使用しないこと又は断熱材用発泡剤に使用されている物質のオゾン破壊係数(特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308号)別表第1に定めるオゾン破壊係数をいう。以下同じ。)が0及び地球温暖化係数(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第1条第3項等の規定に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める種類等(平成28年経済産業省・環境省告示第2号)第1条に定める告示係数をいう。以下同じ。)が1以下であること。 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

断熱材用発泡剤を使用しないこと又は断熱材用発泡剤に使用されている物質のオゾン破壊係数が0及び地球温暖化係数が1以下であること。ただし、断熱材を使用しない建築物については、この表を適用しない。点数2及び点数1についても同様とする。 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||

断熱材用発泡剤に使用されている物質のオゾン破壊係数が0及び地球温暖化係数が1を超え10未満であること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

断熱材用発泡剤に使用されている物質のオゾン破壊係数が0及び地球温暖化係数が10以上であること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

断熱材用発泡剤に使用されている物質のオゾン破壊係数が0及び地球温暖化係数が1を超え10未満であること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

表17 空気調和設備用冷媒の利用に係る事項 | |||||||||||||||||||||||||||

断熱材用発泡剤に使用されている物質のオゾン破壊係数が0及び地球温暖化係数が10以上であること。 | 1 | 配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||

空気調和設備の冷媒漏えいを検知し、及び通知する遠隔監視機能を備え、当該設備使用時の冷媒漏えいの早期検知に取り組むこと。ただし、空気調和設備を設置しない建築物については、この表を適用しない。点数2及び点数1についても同様とする。 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||

表15 空気調和設備用冷媒の利用に係る事項 | |||||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

空気調和設備用冷媒に使用されている物質のオゾン破壊係数が0及び地球温暖化係数が750以下であること。ただし、空気調和設備を設置しない建築物については、この表を適用しない。点数1についても同様とする。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

空気調和設備用冷媒に使用されている物質のオゾン破壊係数が0及び地球温暖化係数が750以下であること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

空気調和設備用冷媒に使用されている物質のオゾン破壊係数が0及び地球温暖化係数が750超であること。 | 1 | 空気調和設備用冷媒に使用されている物質のオゾン破壊係数が0及び地球温暖化係数が750超であること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||

イ 表14及び表15による点数の合計が4(表15を適用しない建築物は2)であること。 | オ 表16及び表17による点数の合計が4以上6未満(表16及び表17のいずれかを適用しない建築物は2)であること。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||

ウ 表14及び表15による点数の合計が2以上4未満(表15を適用しない建築物は1)であること。 | カ 表16及び表17による点数の合計が2以上4未満(表16又は表17のいずれかを適用しない建築物は1)であること。 | 1 | |||||||||||||||||||||||||

建設に係る環境負荷低減への配慮 | 建設時CO2排出量の把握・削減 | 建設時CO2排出量の削減のために行う排出量の把握、建設工事現場におけるCO2排出量の削減等に係る事項 | ア 次の(1)及び(2)の事項に適合すること。 (1) 次の①又は②のいずれかの事項を行っている。 ① 資材製造、運搬及び建設に係るCO2排出量(以下「建設時CO2排出量」という。)の削減目標や方針を定め、当該削減目標等に基づいた設計を行っている又は設計業務の受注者に行わせている。 ② 建設工事現場におけるCO2排出量の削減対策により、当該CO2排出量を20%程度削減している。 (2) 主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部をいう。)に係る建設時CO2排出量を算定及び把握し、建築主が当該CO2排出量の値及び内訳等を公表している。 | 3 | |||||||||||||||||||||||

イ 次の(1)及び(2)の事項に適合すること。 (1) 建設時CO2排出量の全部又は一部を把握している。 (2) ア(1)の事項に適合している。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

ウ イ(1)の事項に適合すること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

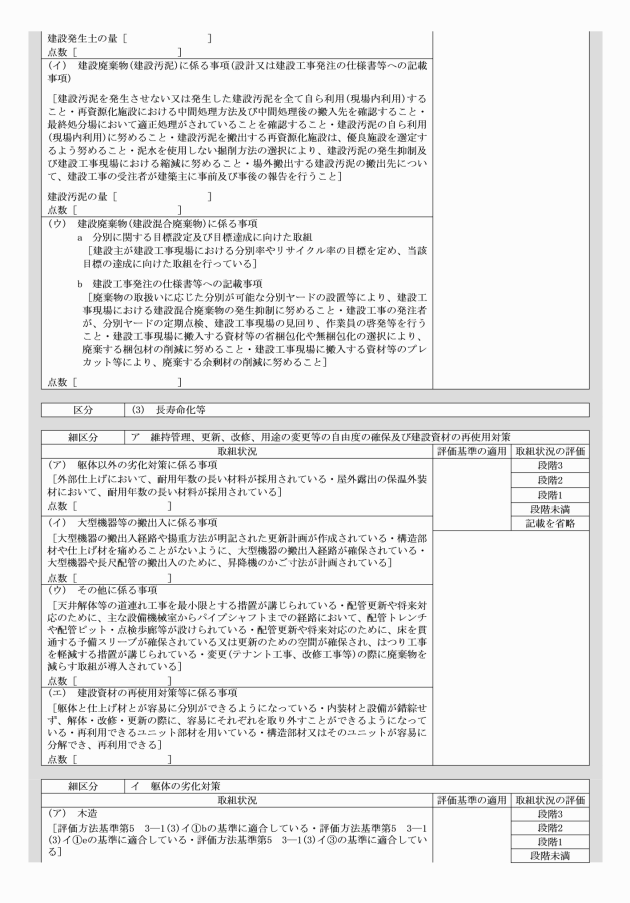

建設副産物の有効利用及び適正処理 | 建設副産物(建設発生土・建設廃棄物)の有効利用及び適正処理のために行う事項 | ア 表18から表20までの各点数が1以上であり、かつ、表18から表20までによる点数の合計が9以上であること。 | 3 | ||||||||||||||||||||||||

表18 建設発生土に係る事項 | |||||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

点数1の配慮の内容の①及び②の取組を行うことにより、建設発生土を発生させない又は全て現場内利用することについて、建設工事発注の仕様書等に示している。 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||

点数1の配慮の内容の取組を行っていること、かつ、建設発生土の場外搬出において、建設発生土のトレーサビリティシステム等を活用して、搬出先までの移動経路を追跡し、実態の把握に努めることについて、建設工事発注の仕様書等に示している。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

点数1の配慮の内容の取組を行っていること、かつ、建設発生土の場外搬出において、官民有効利用マッチングシステム等を活用して、工事間利用に努めることについて、建設工事発注の仕様書等に示している。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

次の①から③までに掲げる事項について、設計又は建設工事発注の仕様書等に示している。 ① 建築工法や施工法等の選択により、建設発生土の発生抑制や削減に努めること。 ② 建設発生土の現場内利用に努めること。 ③ 場外搬出する建設発生土の搬出先(名称・所在地) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

表19 建設廃棄物(建設汚泥)に係る事項 | |||||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

点数1の配慮の内容のうち、①の取組を行うことにより、建設汚泥を発生させないこと及び点数2の配慮の内容のうち①建設汚泥を現場内において自ら利用することに努める取組を行うことにより、発生した建設汚泥を全て現場内において自ら利用することについて、建設工事発注の仕様書等に示している。 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||

点数1の配慮の内容の取組を行っていること、かつ、次の①及び②の事項について、建設工事発注の仕様書等に示していること。 ① 再資源化施設における中間処理方法及び中間処理後の搬入先を確認すること。 ② 最終処分場において適正処理がされていることを確認すること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

点数1の配慮の内容の取組を行っていること、かつ、次の①及び②の事項について、建設工事発注の仕様書等に示していること。 ① 建設汚泥を現場内において自ら利用することに努めること。 ② 建設汚泥を搬出する再資源化施設は、優良施設を選定するよう努めること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

次の①及び②の事項について、設計又は建設工事発注の仕様書等に示していること。 ① 泥水を使用しない掘削方法の選択により、建設汚泥の発生抑制及び建設工事現場における縮減に努めること。 ② 場外搬出する建設汚泥の搬出先について、建設工事の受注者が建築主に事前及び事後の報告を行うこと。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

表20 建設廃棄物(建設混合廃棄物)に係る事項 | |||||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

点数2の配慮の内容の事項を行っていること、かつ、建築主が建設工事現場における分別率やリサイクル率の目標を定め、当該目標の達成に向けた取組を行っていること。 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||

次の①及び②の事項について、建設工事発注の仕様書等に示していること。 ① 廃棄物の取扱いに応じた分別が可能な分別ヤードの設置等により、建設工事現場における建設混合廃棄物の発生抑制に努めること。 ② 建設工事の受注者が、分別ヤードの定期点検、建設工事現場の見回り、作業員の啓発等を行うこと。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

次の①及び②の事項について、建設工事発注の仕様書等に示していること。 ① 建設工事現場に搬入する資材等の省梱包化や無梱包化の選択により、廃棄する梱包材の削減に努めること。 ② 建設工事現場に搬入する資材等のプレカット等により、廃棄する余剰材の削減に努めること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

廃棄物の取扱いに応じた分別が可能な分別ヤードの設置等により、建設工事現場における建設混合廃棄物の発生抑制に努めることについて、建設工事発注の仕様書等に示していること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

イ 表18から表20までの各点数が1以上であり、表18から表20までによる点数の合計が4以上9未満であること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

ウ 表18から表20までによる点数の合計が1以上4未満であること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

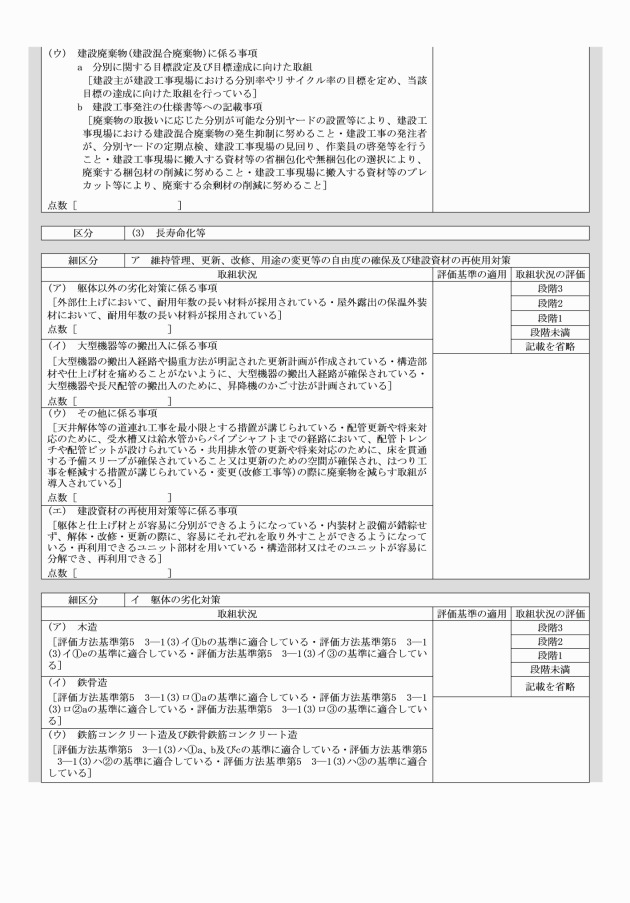

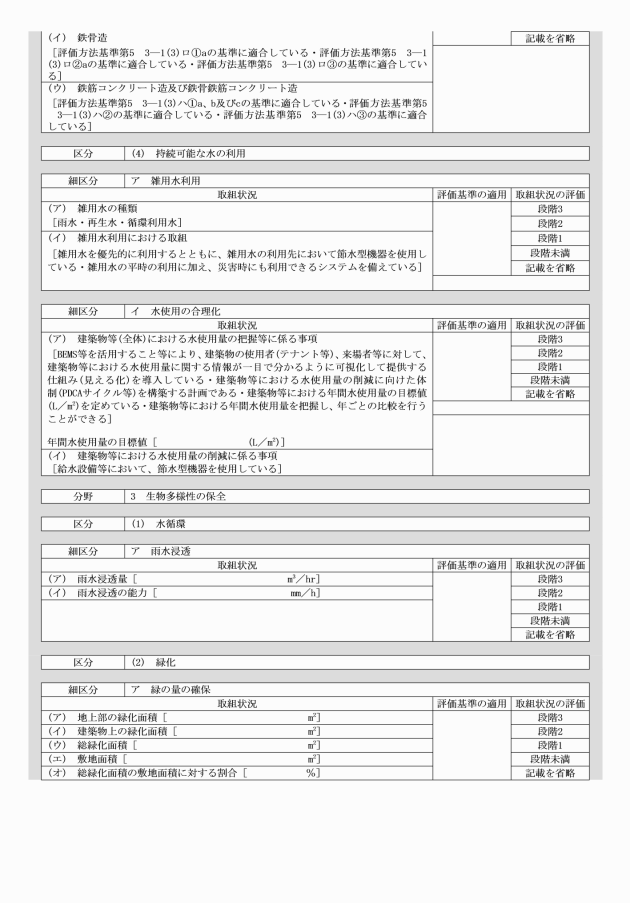

長寿命化等 | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保及び建設資材の再使用対策 | 社会の変化に適切に対応し建築物の長寿命化を図るために行う建築物の維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保に係る事項及び資源の適正利用のために行う事項 | ア 表21から表24までの各点数が1以上であり、かつ、表21から表24までによる点数の合計が9以上であること。 表21 躯体以外の劣化対策に係る事項 | エ 表25から表28までの各点数が1以上であり、かつ、表25から表28までによる点数の合計が9以上であること。 表25 躯体以外の劣化対策に係る事項 | 3 | ||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | 配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||

外部仕上げにおいて、耐用年数の長い材料が採用されていること。 | 1 | 外部仕上げにおいて、耐用年数の長い材料が採用されていること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||

屋外露出の保温外装材において、耐用年数の長い材料が採用されていること。 | 1 | 屋外露出の保温外装材において、耐用年数の長い材料が採用されていること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||

表22 大型機器等の搬出入に係る事項 | 表26 大型機器等の搬出入に係る事項 | ||||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | 配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||

大型機器の搬出入経路や揚重方法が明記された更新計画が作成されていること。 | 1 | 大型機器の搬出入経路や揚重方法が明記された更新計画が作成されていること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||

構造部材や仕上げ材を痛めることがないように、大型機器の搬出入経路が確保されていること。 | 1 | 構造部材や仕上げ材を痛めることがないように、大型機器の搬出入経路が確保されていること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||

大型機器や長尺配管の搬出入のために、昇降機のかご寸法が計画されていること。 | 1 | 大型機器や長尺配管の搬出入のために、昇降機のかご寸法が計画されていること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||

表23 その他に係る事項 | 表27 その他に係る事項 | ||||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | 配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||

天井解体等の道連れ工事を最小限とする措置が講じられていること。 | 1 | 天井解体等の道連れ工事を最小限とする措置が講じられていること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||

配管更新や将来対応のために、受水槽又は給水管からパイプシャフトまでの経路において、配管トレンチや配管ピットが設けられていること。 | 1 | 配管更新や将来対応のために、主な設備機械室からパイプシャフトまでの経路において、配管トレンチや配管ピット、点検歩廊等が設けられていること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||

共用排水管の更新や将来対応のために、床を貫通する予備スリーブが確保されていること又は更新のための空間が確保され、はつり工事を軽減する措置が講じられていること。 | 1 | 配管更新や将来対応のために、床を貫通する予備スリーブが確保されていること又は更新のための空間が確保され、はつり工事を軽減する措置が講じられていること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||

変更(テナント工事、改修工事等)の際に廃棄物を減らす取組が導入されていること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

変更(改修工事等)の際に廃棄物を減らす取組が導入されていること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

表24 建設資材の再使用対策等に係る事項 | 表28 建設資材の再使用対策等に係る事項 | ||||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | 配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||

躯体と仕上げ材とが容易に分別ができるようになっていること。 | 1 | 躯体と仕上げ材とが容易に分別ができるようになっていること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||

内装材と設備が錯綜せず、解体・改修・更新の際に、容易にそれぞれを取り外すことができるようになっていること。 | 1 | 内装材と設備が錯綜せず、解体・改修・更新の際に、容易にそれぞれを取り外すことができるようになっていること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||

再利用できるユニット部材を用いていること。 | 1 | 再利用できるユニット部材を用いていること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||

構造部材又はそのユニットが容易に分解でき、再利用できること。 | 1 | 構造部材又はそのユニットが容易に分解でき、再利用できること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||

イ 表21から表24までの各点数が1以上であり、かつ、表21から表24までによる点数の合計が4以上9未満であること。 | オ 表25から表28までの各点数が1以上であり、かつ、表25から表28までによる点数の合計が4以上9未満であること。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||

ウ 表21から表24までによる点数の合計が1以上4未満であること。 | カ 表25から表28までによる点数の合計が1以上4未満であること。 | 1 | |||||||||||||||||||||||||

躯体の劣化対策 | 建築物の長寿命化を図るため、躯体部分の劣化の進行を遅らせるために行う事項 | ア 次の①から③までに掲げる建築物の種類の区分に応じ、当該①から③までに定める基準に適合すること。 ① 木造 評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5 3―1(3)イ①b及びe ② 鉄骨造 評価方法基準第5 3―1(3)ロ①a ③ 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造(以下「鉄筋コンクリート造等」という。) 評価方法基準第5 3―1(3)ハ①a、b及びc | 3 | ||||||||||||||||||||||||

イ 次の①から③までに掲げる建築物の種類の区分に応じ、当該①から③までに定める基準に適合すること。 ① 木造 評価方法基準第5 3―1(3)イ①e ② 鉄骨造 評価方法基準第5 3―1(3)ロ②a ③ 鉄筋コンクリート造等 評価方法基準第5 3―1(3)ハ② | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

ウ 次の①から③までに掲げる建築物の種類の区分に応じ、当該①から③までに定める基準に適合すること。 ① 木造 評価方法基準第5 3―1(3)イ③ ② 鉄骨造 評価方法基準第5 3―1(3)ロ③ ③ 鉄筋コンクリート造等 評価方法基準第5 3―1(3)ハ③ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

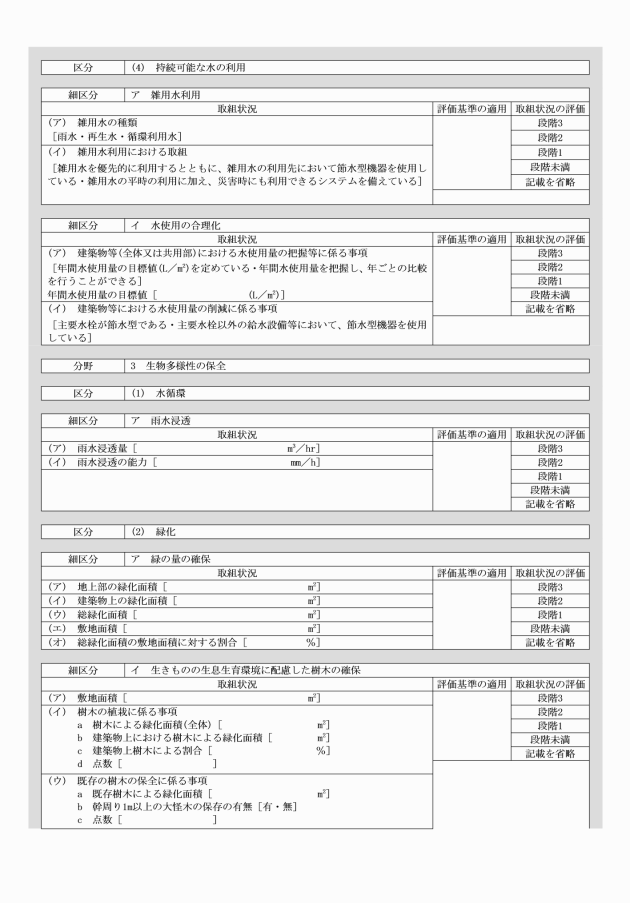

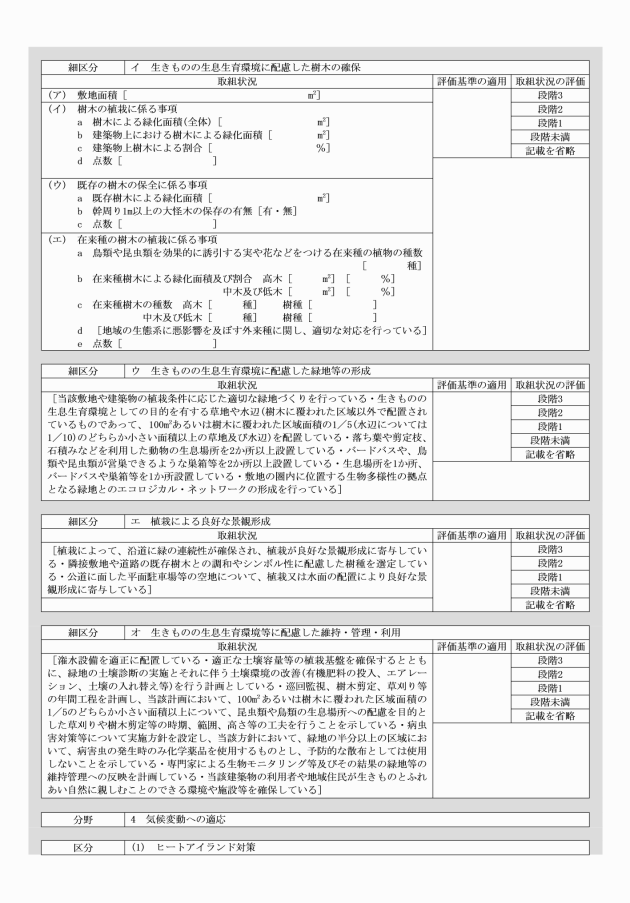

持続可能な水の利用 | 雑用水利用 | 水の有効利用及び下水道施設への負荷低減を図るための雑用水の利用に係る事項 | ア 次の(1)及び(2)の事項に適合していること。 (1) 次の①から③までに掲げるもののうち、二つ以上のものを雑用水(水の有効利用促進要綱(平成15年15都市政広第122号)第2条に掲げる雑用水をいう。以下同じ。)として利用している。 ① 雨水 ② 再生水 ③ 循環利用水 (2) 次の①及び②の取組のうち、いずれかを行っている。 ① 雑用水を優先的に利用するとともに、雑用水の利用先において節水型機器を使用している。 ② 雑用水の平時の利用に加え、災害時にも利用できるシステムを備えている。 | 3 | |||||||||||||||||||||||

イ ア(1)のうち、二つ以上のものを雑用水として利用していること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

ウ ア(1)のうち、いずれかを雑用水として利用していること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

水使用の合理化 | 水使用量の削減を図るための節水型機器の設置並びに水使用量の把握及び管理に係る事項 | ア 次の(1)の事項に適合し、かつ、(2)又は(3)の事項のいずれかに適合していること。 (1) 建築物等の全体又は共用部について、次の①又は②の事項のいずれかを行っている。 ① 建築物等における年間水使用量の目標値(単位 L/m2)を定めている。 ② 当該建築物等における年間水使用量を把握し、年ごとの比較を行うことができる。 (2) 主要水栓が節水型である。 (3) 主要水栓以外の給水設備等において、節水型機器を使用している。 | エ 次の(1)から(4)までに掲げる事項に適合していること。 (1) 建築物等の全体について、次の①及び②の事項を行っていること。 ① BEMS等を活用すること等により、建築物の使用者(テナント等)、来場者等に対して、建築物等における水使用量に関する情報が一目で分かるように可視化して提供する仕組み(見える化)を導入している。 ② 建築物等における水使用量の削減に向けた体制(PDCAサイクル等)を構築する計画である。 (2) 建築物等における年間水使用量の目標値(単位 L/m2)を定めている。 (3) 建築物等における年間水使用量を把握し、年ごとの比較を行うことができる。 (4) 給水設備等において、節水型機器を使用している。 | 3 | |||||||||||||||||||||||

イ ア(2)及び(3)の事項に適合していること。 | オ エ(2)から(4)までに掲げる事項に適合していること。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||

ウ ア(2)又は(3)の事項のいずれかに適合していること。 | カ エ(4)の事項に適合していること。 | 1 | |||||||||||||||||||||||||

生物多様性の保全 | 水循環 | 雨水浸透 | 望ましい水循環の保全を図るために行う雨水浸透に係る事項 | ア 拡水法(地表面又は地表の近くの地層を通して、雨水を自然に地下へ浸透させる方法をいう。)を用いた雨水浸透ます、雨水浸透トレンチ、透水性舗装、地表面の緑地化等により、敷地において1時間当たり30mm以上の雨水浸透が見込めること。ただし、敷地が、地下水位が高い等の理由により浸透効果を期待できない地域又は雨水の浸透による防災上の支障が生じるおそれがある地域にある場合は、この評価基準を適用しない。イ及びウについても同様とする。 | 3 | ||||||||||||||||||||||

イ 拡水法を用いた雨水浸透ます、雨水浸透トレンチ、透水性舗装、地表面の緑地化等により、敷地において1時間当たり10mm以上30mm未満の雨水浸透が見込めること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

ウ 拡水法を用いた雨水浸透ます、雨水浸透トレンチ、透水性舗装、地表面の緑地化等により、敷地において1時間当たり0mmを超え10mm未満の雨水浸透が見込めること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

緑化 | 緑の量の確保 | 緑の量の確保のために行う事項 | ア 地上部のうち樹木の植栽等のなされた部分の面積及び建築物上のうち樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(以下「建築物上の緑化面積」という。)の総計(以下「総緑化面積」という。)が、敷地面積の30%以上の面積であること。 | 3 | |||||||||||||||||||||||

イ 総緑化面積が、敷地面積の20%以上30%未満の面積であること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

ウ 総緑化面積が、敷地面積の0%を超え20%未満の面積であること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

生きものの生息生育環境に配慮した樹木の確保 | 生きものの生息生育環境に配慮するために行う樹木による植栽、既存の樹木の保全及び在来種の樹木の植栽に係る事項 | ア 表29から表31までの各点数が1以上であり、かつ、表29から表31までによる点数の合計が5以上であること。 表29 樹木の植栽に係る事項 | 3 | ||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

樹木による緑化面積が100m2以上(敷地面積が1,000m2未満の場合は30m2以上)であること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

建築物上における樹木による緑化面積が30m2以上(敷地面積が1,000m2未満の場合は10m2以上)、かつ、建築物上の緑化面積の50%以上の面積であること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

建築物上における樹木による緑化面積が30m2以上(敷地面積が1,000m2未満の場合は10m2以上)であること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

表30 既存の樹木の保全に係る事項 | |||||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

既存の樹木による緑化面積が300m2以上(敷地面積が1,000m2未満の場合は100m2以上)であること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

既存の樹木による緑化面積が50m2以上(敷地面積が1,000m2未満の場合は20m2以上)かつ幹周り1m以上の大径木の保存があること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

既存の樹木による緑化面積が50m2以上かつ300m2未満(敷地面積が1,000m2未満の場合は20m2以上100m2未満)であること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

表31 在来種の樹木の植栽に係る事項 | |||||||||||||||||||||||||||

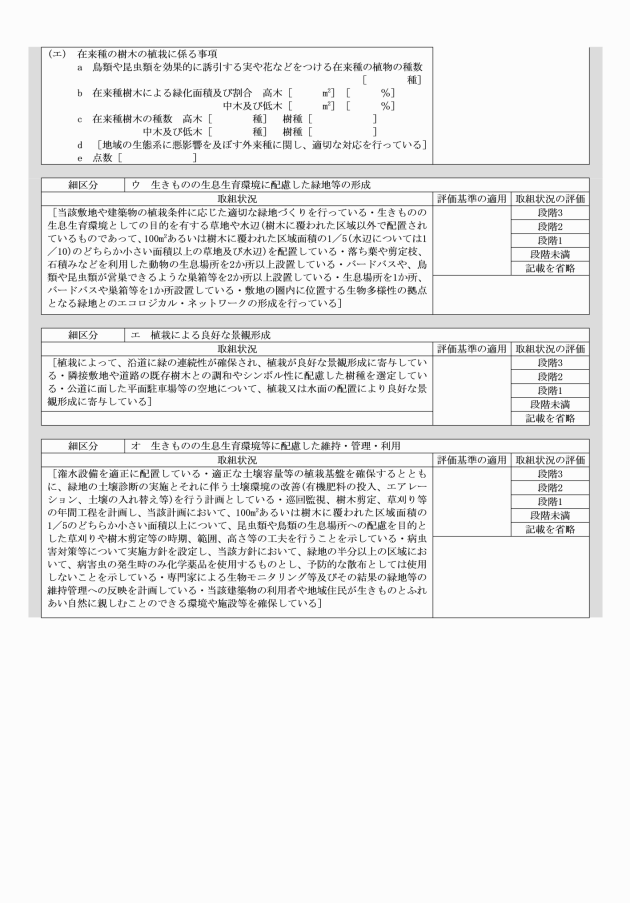

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

鳥類や昆虫類を効果的に誘引する実や花などをつける在来種(植栽を行う地域において自然分布している種、亜種又はそれ以下の分類群に属する植物をいい、原則として「植栽時における在来種選定ガイドライン」(平成26年5月東京都環境局)に基づいて選定される種をいう。以下同じ。)の植物を4種以上植栽していること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

在来種の樹木による緑化面積が次の①及び②に定める基準に適合すること。 ① 高木(東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第39号)第6条第2項に規定する高木をいう。以下同じ。)による緑化面積が樹木による緑化面積の40%以上の面積であること。 ② 中木(同項に規定する中木をいう。以下同じ。)及び低木(同項に規定する低木をいう。以下同じ。)による緑化面積が樹木による緑化面積の10%以上の面積であること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

在来種の樹木の種数が次の①及び②に定める基準に適合すること。 ① 高木による植栽が4種以上であること。 ② 中木及び低木による植栽が3種以上であること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

地域の生態系に悪影響を及ぼす外来種に関し、適切な対応を行っていること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

イ 表29から表31までによる点数の合計が2以上(アに該当する場合を除く。)であること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

ウ 表29から表31までによる点数の合計が1であること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

生きものの生息生育環境に配慮した緑地等の形成 | 生きものの生息生育環境に配慮した緑地等の形成のために行う事項 | ア 次の①から⑥までに掲げる事項のうち、三つ以上に適合すること。 ① 当該敷地や建築物の植栽条件に応じた適切な緑地づくりを行っている。 ② 生きものの生息生育環境としての目的を有する草地や水辺(樹木に覆われた区域以外で配置されているものであって、100m2あるいは樹木に覆われた区域面積の5分の1(水辺については10分の1)のどちらか小さい面積以上の草地及び水辺をいう。)を配置している。 ③ 落ち葉や剪定枝、石積みなどを利用した動物の生息場所を2か所以上設置している。 ④ バードバスや、鳥類や昆虫類が営巣できるような巣箱等を2か所以上設置している。 ⑤ ③の生息場所を1か所、④のバードバスや巣箱等を1か所設置している。 ⑥ 敷地の圏内に位置する生物多様性の拠点となる緑地とのエコロジカル・ネットワークの形成(当該敷地における緑地端から半径1km程度の圏内に位置する公園等の一定の緑量が確保されている既存緑地において生息する生きものの生息生育環境に配慮した緑地等を形成することをいう。)を行っている。 | 3 | ||||||||||||||||||||||||

イ アに掲げる事項のうち、二つの事項に適合すること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

ウ アに掲げる事項のいずれかに適合すること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

植栽による良好な景観形成 | 植栽による良好な景観形成のために行う事項 | ア 次の①から③までに掲げる事項に適合すること。 ① 植栽によって、沿道に緑の連続性が確保され、植栽が良好な景観形成に寄与している。 ② 隣接敷地や道路の既存樹木との調和やシンボル性に配慮した樹種を選定している。 ③ 公道に面した平面駐車場等の空地について、植栽又は水面の配置により良好な景観形成に寄与している。 | 3 | ||||||||||||||||||||||||

イ アに掲げる事項のうち、二つの事項に適合すること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

ウ アに掲げる事項のいずれかに適合すること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

生きものの生息生育環境等に配慮した維持・管理・利用 | 生きものの生息生育環境等に配慮した維持・管理・利用のために行う事項 | ア 次の①から⑥までに掲げる事項のうち、三つ以上の事項に適合すること。 ① 潅水設備を適正に配置している。 ② 適正な土壌容量等の植栽基盤を確保するとともに、緑地の土壌診断の実施とそれに伴う土壌環境の改善(有機肥料の投入、エアレーション、土壌の入れ替え等)を行う計画としている。 ③ 巡回監視、樹木剪定、草刈り等の年間工程を計画し、当該計画において、100m2あるいは樹木に覆われた区域面積の5分の1のどちらか小さい面積以上について、昆虫類や鳥類の生息場所への配慮を目的とした草刈りや樹木剪定等の時期、範囲、高さ等の工夫を行うことを示している。 ④ 病虫害対策等について実施方針を設定し、当該方針において、緑地の半分以上の区域において、病害虫の発生時のみ化学薬品を使用するものとし、予防的な散布としては使用しないことを示している。 ⑤ 専門家による生物モニタリング等及びその結果の緑地等の維持管理への反映を計画している。 ⑥ 当該建築物の利用者や地域住民が生きものとふれあい自然に親しむことのできる環境や施設等を確保している。 | 3 | ||||||||||||||||||||||||

イ アに掲げる事項のうち、二つの事項に適合すること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

ウ アに掲げる事項のいずれかに適合すること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

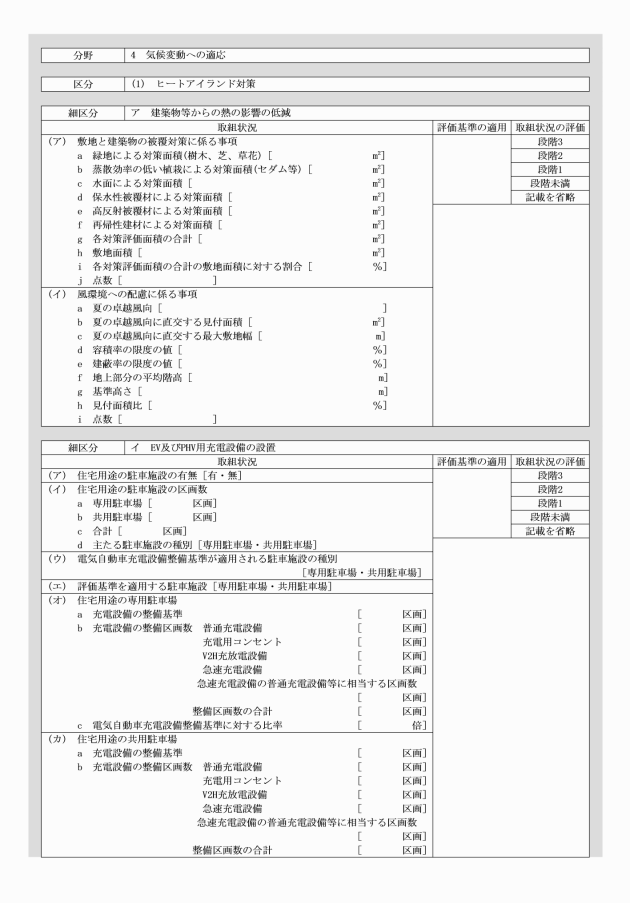

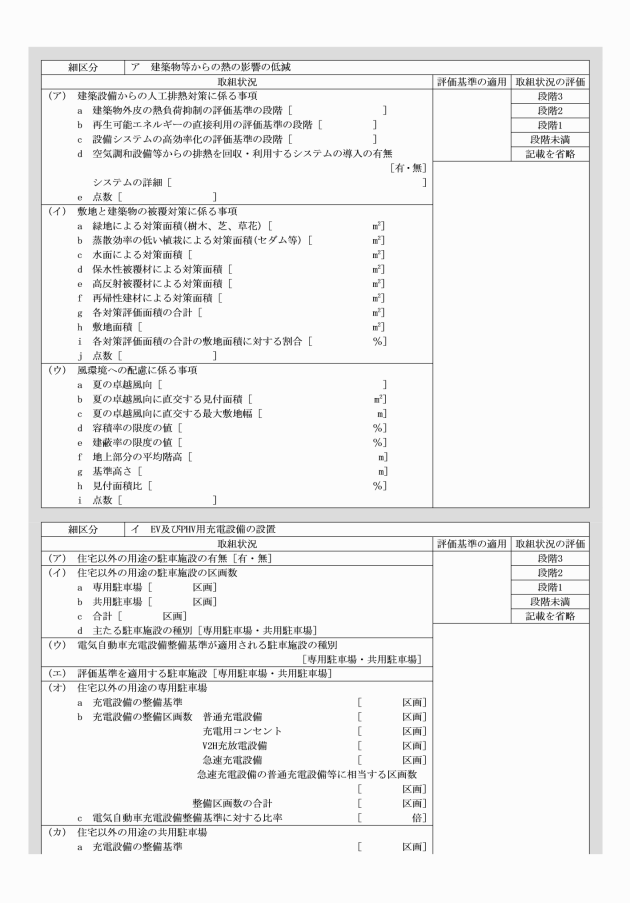

気候変動への適応 | ヒートアイランド対策 | 建築物等からの熱の影響の低減 | 建築物等からの熱の影響を低減するために行う建築設備からの人工排熱の低減、敷地と建築物の被覆の改善及び望ましい風環境の確保に係る事項 | ア 表32及び表33による点数の合計が4以上であること。 表32 敷地と建築物の被覆対策に係る事項 | エ 表34から表36までによる点数の合計が5以上であること(地域区分が8の場合又は住宅以外の用途に供する部分の全部が規則第9条の2第1項第9号に規定する用途に該当する場合は4以上であること。)。 表34 建築設備からの人工排熱対策に係る事項 | 3 | |||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

敷地と建築物の被覆の改善に係る表32―1に掲げる対策について、各対策評価面積の合計が、敷地面積の30%以上の面積であること。 表32―1 敷地と建築物の被覆の改善に係る対策 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

次の(1)及び(2)の事項に適合すること。ただし、地域区分が8の場合又は住宅以外の用途に供する部分の全部が規則第9条の2第1項第9号に規定する用途に該当する場合はこの表を適用しない。以下点数2及び点数1においても同じ。 (1) この表の建築物外皮の熱負荷抑制、再生可能エネルギーの直接利用及び設備システムの高効率化の細区分について、表34―1により各細区分で該当した各評価基準の段階に応じて点数を算定し、その点数の合計が8以上である。 表34―1 各評価基準の段階と点数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||

対策の種類 | 対策の内容 | 対策評価面積 | |||||||||||||||||||||||||

緑地 | 地上部及び建築物上における樹木、芝、草花等の植栽 | 地上部及び建築物上における樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(蒸散効率の低い植栽の場合は、知事が別に指定する方法により補正を行った面積とする。) | |||||||||||||||||||||||||

各評価基準の段階 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

段階3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||

段階2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

段階1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

(2) 空気調和設備等からの排熱を回収・利用するシステムを導入している。 | |||||||||||||||||||||||||||

水面 | 地上部及び建築物上における池、噴水その他の常時水面のある施設等の敷設 | 左欄の施設等における常時水面のある部分の面積に補正係数2を乗じた面積 | |||||||||||||||||||||||||

次の(1)又は(2)の事項のいずれかに適合すること。 (1) この表の建築物外皮の熱負荷抑制、再生可能エネルギーの直接利用及び設備システムの高効率化の細区分について、表34―1により各細区分で該当した各評価基準の段階に応じて、点数を計算し、その点数の合計が8以上である(点数3に該当する場合を除く。)。 (2) 次の①及び②の事項に適合すること。 ① この表の建築物外皮の熱負荷抑制、再生可能エネルギーの直接利用及び設備システムの高効率化の細区分について、表34―1により各細区分で該当した各評価基準の段階に応じて点数を算定し、その点数の合計が5以上8未満である。 ② 点数3(2)の事項を行っている。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

保水性被覆材 | 地上部及び建築物上における保水性被覆材(知事が別に定める方法により保水性が高いと認められる被覆材をいう。以下同じ。)の敷設 | 保水性被覆材の敷設面積に補正係数1/2を乗じた面積 | |||||||||||||||||||||||||

高反射率被覆材等 | 再帰性建材の設置又は敷設及び建築物の屋上における高反射率被覆材(知事が別に定める方法により反射率が高いと認められる被覆材等をいう。以下同じ。)の敷設 | 再帰性建材の設置面積又は敷設面積及び高反射率被覆材の敷設面積に補正係数3/4を乗じた面積 | |||||||||||||||||||||||||

この表の建築物外皮の熱負荷抑制、再生可能エネルギーの直接利用及び設備システムの高効率化の細区分について、表34―1により各細区分で該当した各評価基準の段階に応じて、点数を計算し、その点数の合計が5以上8未満である(点数2に該当する場合を除く。)。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

表35 敷地と建築物の被覆対策に係る事項 | |||||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

敷地と建築物の被覆の改善に係る表35―1に掲げる対策について、各対策評価面積の合計が、敷地面積の30%以上の面積であること。 表35―1 敷地と建築物の被覆の改善に係る対策 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||

敷地と建築物の被覆の改善に係る表32―1に掲げる対策について、各対策評価面積の合計が、敷地面積の20%以上30%未満の面積であること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

敷地と建築物の被覆の改善に係る表32―1に掲げる対策について、各対策評価面積の合計が、敷地面積の0%を超え20%未満の面積であること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

対策の種類 | 対策の内容 | 対策評価面積 | |||||||||||||||||||||||||

緑地 | 地上部及び建築物上における樹木、芝、草花等の植栽 | 地上部及び建築物上における樹木、芝、草花等の植栽のなされた部分の面積(蒸散効率の低い植栽の場合は、知事が別に指定する方法により補正を行った面積とする。) | |||||||||||||||||||||||||

表33 風環境への配慮に係る事項 | |||||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

夏の卓越風向に直交する最大敷地幅に基準高さ(容積率の限度の値を建蔽率の限度の値で除して得られた値に地上部分の階高の平均を乗じて得られる値をいう。)を乗じた値に対する夏の卓越風向に直交する見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。)の割合(以下「卓越風向に対する建築物の見付面積比」という。)が40%未満であること。 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||

卓越風向に対する建築物の見付面積比が40%以上60%未満であること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

卓越風向に対する建築物の見付面積比が60%以上80%未満であること。 | 1 | 水面 | 地上部及び建築物上における池、噴水その他の常時水面のある施設等の敷設 | 左欄の施設等における常時水面のある部分の面積に補正係数2を乗じた面積 | |||||||||||||||||||||||

保水性被覆材 | 地上部及び建築物上における保水性被覆材(知事が別に定める方法により保水性が高いと認められる被覆材をいう。以下同じ。)の敷設 | 保水性被覆材の敷設面積に補正係数1/2を乗じた面積 | |||||||||||||||||||||||||

高反射率被覆材等 | 再帰性建材の設置又は敷設及び建築物の屋上における高反射率被覆材(知事が別に定める方法により反射率が高いと認められる被覆材等をいう。以下同じ。)の敷設 | 再帰性建材の設置面積又は敷設面積及び高反射率被覆材の敷設面積に補正係数3/4を乗じた面積 | |||||||||||||||||||||||||

敷地と建築物の被覆の改善に係る表35―1に掲げる対策について、各対策評価面積の合計が、敷地面積の20%以上30%未満の面積であること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

敷地と建築物の被覆の改善に係る表35―1に掲げる対策について、各対策評価面積の合計が、敷地面積の0%を超え20%未満の面積であること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

表36 風環境への配慮に係る事項 | |||||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

夏の卓越風向に直交する最大敷地幅に基準高さ(容積率の限度の値を建蔽率の限度の値で除して得られた値に地上部分の階高の平均を乗じて得られる値をいう。)を乗じた値に対する夏の卓越風向に直交する見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。)の割合(以下「卓越風向に対する建築物の見付面積比」という。)が40%未満であること。 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||

卓越風向に対する建築物の見付面積比が40%以上60%未満であること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

卓越風向に対する建築物の見付面積比が60%以上80%未満であること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

イ 表32及び表33による点数の合計が2以上4未満であること。 | オ 表34から表36までによる点数の合計が3以上5未満であること(地域区分が8の場合又は住宅以外の用途に供する部分の全部が規則第9条の2第1項第9号に規定する用途に該当する場合は2以上4未満であること。)。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||

ウ 表32及び表33による点数の合計が1であること。 | カ 表34から表36までによる点数の合計が1以上3未満であること(地域区分が8の場合又は住宅以外の用途に供する部分の全部が規則第9条の2第1項第9号に規定する用途に該当する場合は1であること。)。 | 1 | |||||||||||||||||||||||||

EV及びPHV用充電設備の設置 | 排熱が少ない自動車の普及のために行う充電設備の設置に係る事項 | ア 住宅用途の、自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)について、次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める基準に適合すること。ただし、住宅用途の駐車施設を設置しない場合はこの評価基準を適用しない。イ及びウについても同様とする。 (1) 住宅用途の主たる駐車施設(当該用途の駐車施設における全区画の過半以上を占めるものをいう。以下この表において同じ。)において、規則第9条の4に規定する電気自動車充電設備設置基準における電気自動車充電設備の整備(以下「電気自動車充電設備設置基準」という。)が適用される場合、次の①及び②に掲げる駐車施設の種別に応じ、当該①及び②に定める基準に適合すること。 ① 住宅用途の主たる駐車施設が専用駐車場(同条第1項第1号に規定する駐車施設をいう。以下同じ。)である場合 住宅用途の主たる駐車施設において、同号に規定する電気自動車充電設備の整備区画数のうち住宅用途として整備する区画数(住宅専用駐車場整備基準という。以下同じ。)の3倍以上の区画に充電用コンセント(電気自動車等に附属する充電ケーブルを接続する電気自動車等専用のプラグの差込口をいう。以下同じ。)、普通充電設備(電気自動車等に充電するための設備であって、一基当たりの定格出力が10kW未満のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。以下同じ。)、V2H充放電設備又はV2B充放電設備(以下「普通充電設備等」という。)を整備している。ただし、急速充電設備(電気自動車等に充電するための設備であって、電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置を共に有する、一基当たりの定格出力が10kW以上のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。以下同じ。)を整備する場合にあっては、当該充電設備の定格出力を6kWで除して得た数値(当該数値に小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)を普通充電設備等の整備数とみなす。②、(2)①及び②、イ、ウ、エ、オ及びカについても同様とする。 ② 住宅用途の主たる駐車施設が共用駐車場(同項第2号に規定する駐車施設をいう。以下同じ。)である場合 住宅用途の主たる駐車施設において、4以上の区画に普通充電設備等を整備している。 (2) 住宅用途の主たる駐車施設において、電気自動車充電設備設置基準が適用されない場合、次の①及び②に掲げる駐車施設の種別に応じ、当該①及び②に定める基準に適合すること。ただし、住宅用途の駐車施設のうち、住宅用途の主たる駐車施設以外の駐車施設において電気自動車充電設備設置基準が適用される場合、当該駐車施設の(1)に定める基準への適合により評価することができるものとする。イ及びウについても同様とする。 ① 住宅用途の主たる駐車施設が専用駐車場である場合 住宅用途の主たる駐車施設において、3以上の区画に普通充電設備等を整備していること。 ② 住宅用途の主たる駐車施設が共用駐車場である場合 住宅用途の主たる駐車施設において、3以上の区画に普通充電設備等を整備していること。 | エ 住宅以外の用途の駐車施設について、次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める基準に適合すること。ただし、住宅以外の用途の駐車施設を設置しない場合はこの評価基準を適用しない。オ及びカについても同様とする。 (1) 住宅以外の用途の主たる駐車施設において、電気自動車充電設備設置基準が適用される場合、次の①及び②に掲げる駐車施設の種別に応じ、当該①及び②に定める基準に適合すること。 ① 住宅以外の用途の主たる駐車施設が専用駐車場である場合 住宅以外の用途の主たる駐車施設において、同項第1号に規定する電気自動車充電設備の整備区画数のうち住宅以外の用途として整備する区画数(非住宅専用駐車場整備基準という。以下同じ。)の3倍以上の区画に普通充電設備等を整備している。 ② 住宅以外の用途の主たる駐車施設が共用駐車場(同項第2号に規定する駐車施設のうち住宅以外の用途として整備する区画数をいう。以下同じ。)である場合 住宅以外の用途の主たる駐車施設において、4以上の区画に普通充電設備等を整備している。 (2) 住宅以外の用途の主たる駐車施設において、電気自動車充電設備設置基準が適用されない場合、次の①及び②に掲げる駐車施設の種別に応じ、当該①及び②に定める基準に適合すること。ただし、住宅以外の用途の駐車施設のうち、住宅以外の用途の主たる駐車施設以外の駐車施設において電気自動車充電設備設置基準が適用される場合、当該駐車施設の(1)に定める基準への適合により評価することができるものとする。オ及びカについても同様とする。 ① 住宅以外の用途の主たる駐車施設が専用駐車場である場合 住宅以外の用途の主たる駐車施設において、3以上の区画に普通充電設備等を整備している。 ② 住宅以外の用途の主たる駐車施設が共用駐車場である場合 住宅以外の用途の主たる駐車施設において、3以上の区画に普通充電設備等を整備している。 | 3 | |||||||||||||||||||||||

イ 住宅用途の駐車施設について、次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める基準に適合すること。 (1) 住宅用途の主たる駐車施設において、電気自動車充電設備設置基準が適用される場合、次の①及び②に掲げる駐車施設の種別に応じ、当該①及び②に定める基準に適合すること。 ① 住宅用途の主たる駐車施設が専用駐車場である場合 住宅用途の主たる駐車施設において、住宅専用駐車場整備基準の2倍以上3倍未満の区画に普通充電設備等を整備している。 ② 住宅用途の主たる駐車施設が共用駐車場である場合 住宅用途の主たる駐車施設において、3の区画に普通充電設備等を整備している。 (2) 住宅用途の主たる駐車施設において、電気自動車充電設備設置基準が適用されない場合、次の①及び②に掲げる駐車施設の種別に応じ、当該①及び②に定める基準に適合すること。 ① 住宅用途の主たる駐車施設が専用駐車場である場合 住宅用途の主たる駐車施設において、2以上の区画に普通充電設備等を整備している。 ② 住宅用途の主たる駐車施設が共用駐車場である場合 住宅用途の主たる駐車施設において、2以上の区画に普通充電設備等を整備している。 | オ 住宅以外の用途の駐車施設について、次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める基準に適合すること。 (1) 住宅以外の用途の主たる駐車施設において、電気自動車充電設備設置基準が適用される場合、次の①及び②に掲げる駐車施設の種別に応じ、当該①及び②に定める基準に適合すること。 ① 住宅以外の用途の主たる駐車施設が専用駐車場である場合 住宅以外の用途の主たる駐車施設において、非住宅専用駐車場整備基準の2倍以上3倍未満の区画に普通充電設備等を整備している。 ② 住宅以外の用途の主たる駐車施設が共用駐車場である場合 住宅以外の用途の主たる駐車施設において、3の区画に普通充電設備等を整備している。 (2) 住宅以外の用途の主たる駐車施設において、電気自動車充電設備設置基準が適用されない場合、次の①及び②に掲げる駐車施設の種別に応じ、当該①及び②に定める基準に適合すること。 ① 住宅以外の用途の主たる駐車施設が専用駐車場である場合 住宅以外の用途の主たる駐車施設において、2以上の区画に普通充電設備等を整備している。 ② 住宅以外の用途の主たる駐車施設が共用駐車場である場合 住宅以外の用途の主たる駐車施設において、2以上の区画に普通充電設備等を整備している。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||

ウ 住宅用途の駐車施設について、次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める基準に適合すること。 (1) 住宅用途の主たる駐車施設において、電気自動車充電設備設置基準が適用される場合、次の①及び②に掲げる駐車施設の種別に応じ、当該①及び②に定める基準に適合すること。 ① 住宅用途の主たる駐車施設が専用駐車場である場合 住宅用途の主たる駐車施設において、住宅専用駐車場整備基準の1倍以上2倍未満の区画に普通充電設備等を整備している。 ② 住宅用途の主たる駐車施設が共用駐車場である場合 住宅用途の主たる駐車施設において、1又は2の区画に普通充電設備等を整備している。 (2) 住宅用途の主たる駐車施設において、電気自動車充電設備設置基準が適用されない場合、次の①及び②に掲げる駐車施設の種別に応じ、当該①及び②に定める基準に適合すること。 ① 住宅用途の主たる駐車施設が専用駐車場である場合 住宅用途の主たる駐車施設において、1以上の区画に普通充電設備等を整備している。 ② 住宅用途の主たる駐車施設が共用駐車場である場合 住宅用途の主たる駐車施設において、1以上の区画に普通充電設備等を整備している。 | カ 住宅以外の用途の駐車施設について、次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める基準に適合すること。 (1) 住宅以外の用途の主たる駐車施設において、電気自動車充電設備設置基準が適用される場合、次の①及び②に掲げる駐車施設の種別に応じ、当該①及び②に定める基準に適合すること。 ① 住宅以外の用途の主たる駐車施設が専用駐車場である場合 住宅以外の用途の主たる駐車施設において、非住宅専用駐車場整備基準の1倍以上2倍未満の区画に普通充電設備等を整備している。 ② 住宅以外の用途の主たる駐車施設が共用駐車場である場合 住宅以外の用途の主たる駐車施設において、1又は2の区画に普通充電設備等を整備している。 (2) 住宅以外の用途の主たる駐車施設において、電気自動車充電設備設置基準が適用されない場合、次の①及び②に掲げる駐車施設の種別に応じ、当該①及び②に定める基準に適合すること。 ① 住宅以外の用途の主たる駐車施設が専用駐車場である場合 住宅以外の用途の主たる駐車施設において、1以上の区画に普通充電設備等を整備している。 ② 住宅以外の用途の主たる駐車施設が共用駐車場である場合 住宅以外の用途の主たる駐車施設において、1以上の区画に普通充電設備等を整備している。 | 1 | |||||||||||||||||||||||||

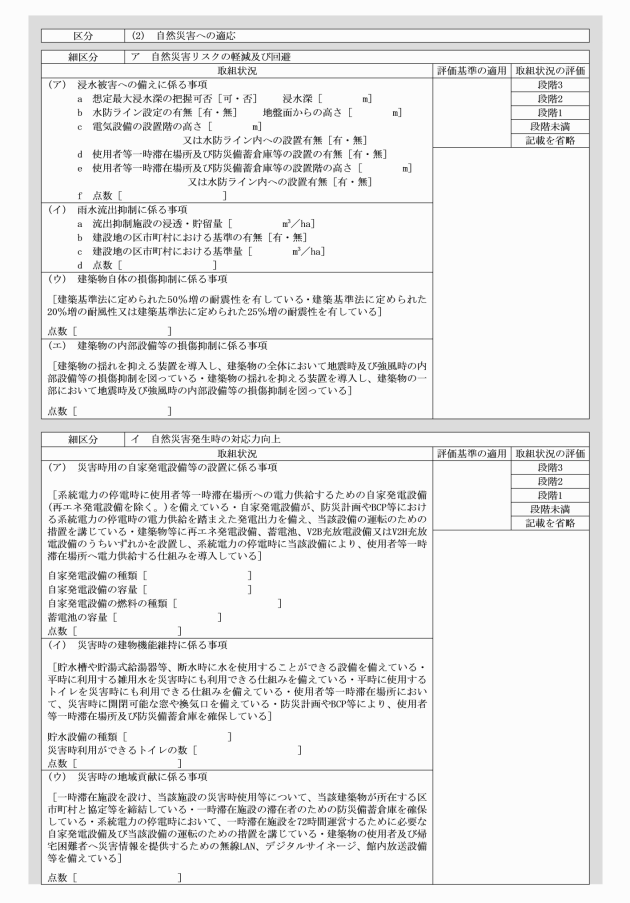

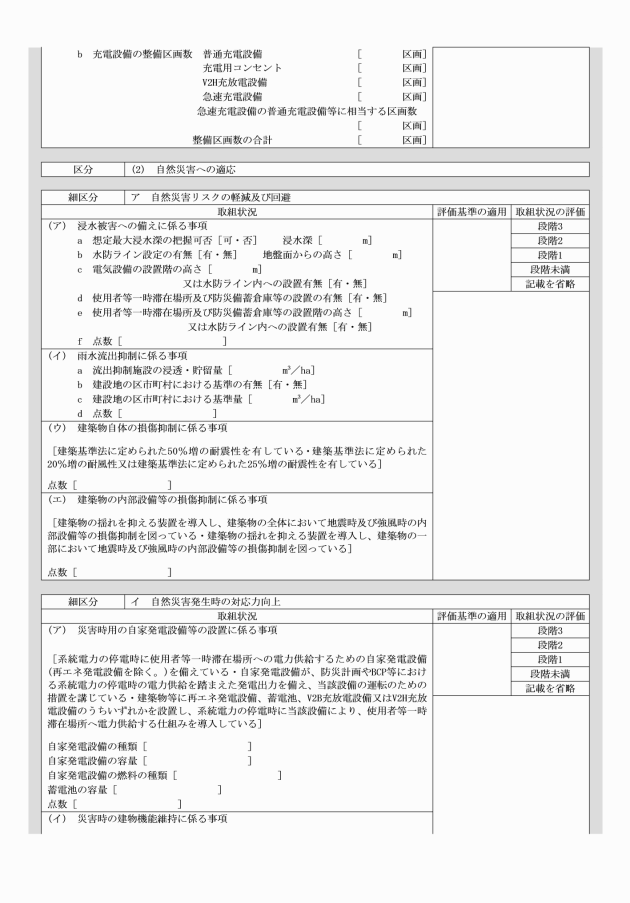

自然災害への適応 | 自然災害リスクの軽減及び回避 | 自然災害リスクの軽減及び回避のために行う事項 | ア 表37から表40までによる点数の合計が7以上(表37を適用しない場合は4以上)であること。 表37 浸水被害への備えに係る事項 | 3 | |||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

次の①から③までに掲げる事項に適合している又は当該敷地が、浸水が想定されない敷地であること。ただし、建設地がハザードマップ等の公表情報により想定最大浸水深が把握できない地域である場合は、この表を適用しない。点数2及び点数1についても同様とする。 ① 想定最大浸水深を把握し、当該建築物において備える浸水深及び水防ラインを定め(想定最大浸水深未満の浸水深を設定する場合は、地盤面から45cm以上であること。)、浸水を防ぐための備えを行っている。 ② 電気設備(受変電設備、自家発電設備、分電盤、それらに付随する設備機器(配電経路を含む。)その他機能継続を確保する上で浸水を防止することが必要な設備機器をいう。)を想定最大浸水深以上の階高のフロア又は想定最大浸水深以上の水防ラインによって浸水対策を行っている範囲内に設置している。 ③ 建築物の使用者(テナント、居住者等をいう。以下同じ。)が災害時に一時的に滞在するための場所(以下「使用者等一時滞在場所」という。以下同じ。)及び防災備蓄倉庫その他これに類するものを設置している場合、これらを想定最大浸水深以上の階高のフロア又は想定最大浸水深以上の水防ラインによって浸水対策を行っている範囲内に設置している。 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||

点数3①の事項に適合していること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

当該建築物において備える浸水深及び水防ラインを定め(想定最大浸水深未満であり、かつ、地盤面から0cm超45cm未満であること。)、浸水を防ぐための備えを行っていること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

表38 雨水流出抑制に係る事項 | |||||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

雨水流出抑制施設(東京都雨水貯留・浸透施設技術指針(平成21年2月)又は当該建築物が所在する区市町村において定める雨水の流出抑制を目的として設置する貯留施設及び浸透施設をいう。以下同じ。)の敷設により、次の①及び②の事項に適合すること。 ① 敷地面積1ha当たり1,000m3の浸透・貯留量を確保している。 ② 当該建築物が所在する区市町村が雨水流出抑制に関する基準を定めている場合において、当該基準に適合する浸透・貯留量を確保している。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

雨水流出抑制施設の敷設により、次の①及び②に適合すること。 ① 敷地面積1ha当たり500m3の浸透・貯留量を確保している。 ② 当該建築物が所在する区市町村が雨水流出抑制に関する基準を定めている場合において、当該基準に適合する浸透・貯留量を確保している。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

表39 建築物自体の損傷抑制に係る事項 | |||||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

建築基準法に定められた50%増の耐震性を有している。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

建築基準法に定められた20%増の耐風性又は建築基準法に定められた25%増の耐震性を有している。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

表40 建築物の内部設備等の損傷抑制に係る事項 | |||||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

建築物の揺れを抑える装置を導入し、建築物の全体において地震時及び強風時の内部設備等の損傷抑制を図っている。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

建築物の揺れを抑える装置を導入し、建築物の一部において地震時及び強風時の内部設備等の損傷抑制を図っている。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

イ 表37から表40までによる点数の合計が4以上7未満(表37を適用しない場合は3)であること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

ウ 表37から表40までによる点数の合計が1以上4未満(表37を適用しない場合は1又は2)であること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

自然災害発生時の対応力向上 | 災害時の対応力向上のために行う事項 | ア 表41から表43までによる点数の合計が7以上(延床面積10,000m2未満の建築物にあっては5以上)であること。 表41 災害時用の自家発電設備等の設置に係る事項 | 3 | ||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

次の①から③までに掲げる事項に適合していること。 ① 系統電力の停電時に使用者等一時滞在場所への電力供給(照明及び電源コンセントを使用することができる電力供給をいう。)するための自家発電設備(再エネ発電設備を除く。)を備えている。 ② ①の自家発電設備が、防災計画やBCP等における系統電力の停電時の電力供給を踏まえた発電出力を備え、当該設備の運転のための措置(使用者等一時滞在場所を72時間程度使用するために必要な燃料保管場所の確保その他これに類する措置をいう。)を講じている。 ③ 建築物等に再エネ発電設備、蓄電池、V2H充放電設備又はV2B充放電設備のうちいずれかを設置し、系統電力の停電時に当該設備により、使用者等一時滞在場所へ電力供給(電源コンセントを使用することができる電力供給をいう。)する仕組みを導入している。 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||

点数3①の事項に適合し、かつ、点数3②又は③の事項のいずれかに適合していること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

点数3①又は③の事項のいずれかに適合していること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

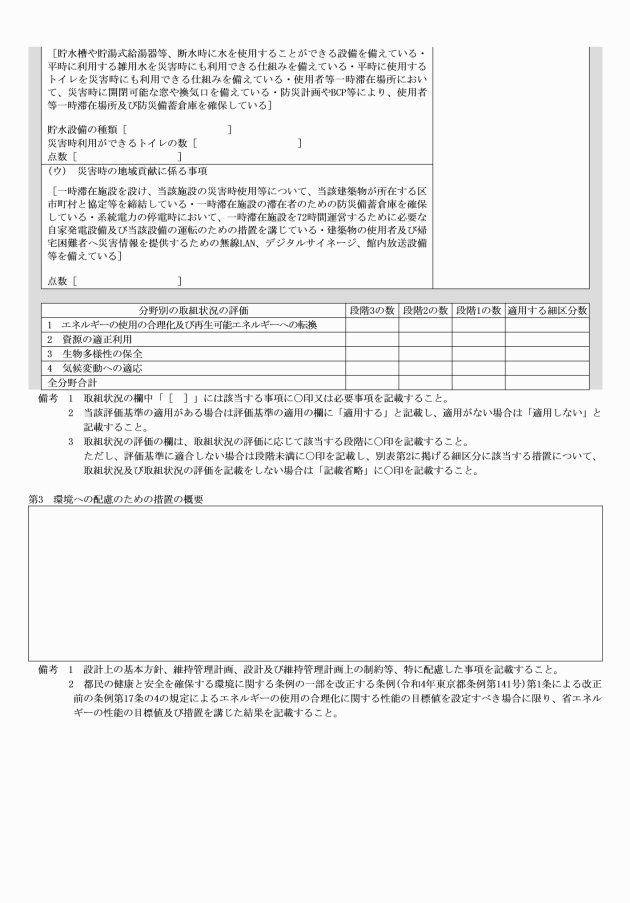

表42 災害時の建物機能維持に係る事項 | |||||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

次の①から③までに掲げる事項に適合していること。 ① 貯水槽や貯湯式給湯器等、断水時に水を使用することができる設備を備えている。 ② 平時に利用する雑用水を災害時にも利用できる仕組みを備えている。 ③ 平時に使用するトイレを災害時にも利用できる仕組みを備えている。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

使用者等一時滞在場所において、災害時に開閉可能な窓や換気口を備えていること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

防災計画やBCP等により、使用者等一時滞在場所及び防災備蓄倉庫を確保していること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

表43 災害時の地域貢献に係る事項 | |||||||||||||||||||||||||||

配慮の内容 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||

次の①から③までに掲げる事項に適合していること。 ① 建築物の使用者以外の帰宅困難者(災害時に徒歩で帰宅することが困難な者をいう。以下同じ。)を一時的に受け入れる施設(以下「一時滞在施設」という。)を設け、当該施設の災害時使用等について、当該建築物が所在する区市町村と協定等を締結している。 ② 一時滞在施設の滞在者のための防災備蓄倉庫を確保している。 ③ 系統電力の停電時において、一時滞在施設を72時間運営するために必要な自家発電設備及び当該設備の運転のための措置(72時間継続して運転するために必要な燃料保管場所の確保その他これに類する措置をいう。)を講じている。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

建築物の使用者及び帰宅困難者へ災害情報を提供するための無線LAN、デジタルサイネージ、館内放送設備等を備えていること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

イ 表41から表43までによる点数の合計が4以上7未満(延床面積10,000m2未満の建築物にあっては3以上5未満)であること。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

ウ 表41から表43までによる点数の合計が1以上4未満(延床面積10,000m2未満の建築物にあっては1以上3未満)であること。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||

備考 建築物の増築の場合にあっては、増築部分に限り本表を適用する。

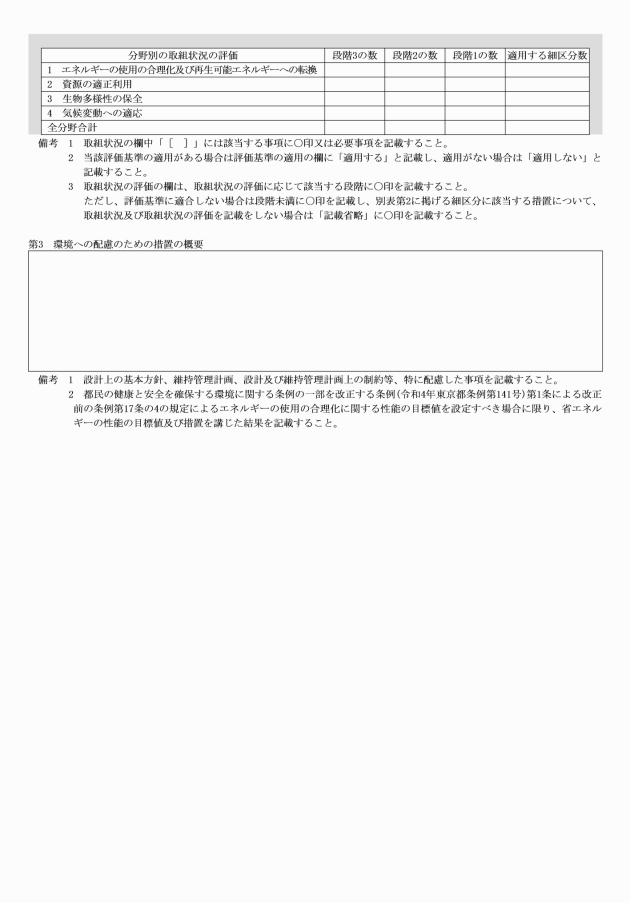

別表第2

1 住宅用途

分野 | 区分 | 細区分 | |

(1) | エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーへの転換 | 再生可能エネルギーの利用 | 再生可能エネルギーの変換利用 |

(2) | エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーへの転換 | 再生可能エネルギーの利用 | 電気の再エネ化率 |

(3) | 気候変動への適応 | ヒートアイランド対策 | EV及びPHV用充電設備の設置 |

備考

1 (1)は、再エネ設備設置基準が適用されない建築物について取組・評価書を作成する場合に限る。

2 (3)は、住宅用途の駐車施設に電気自動車充電設備設置基準が適用されない建築物について取組・評価書を作成する場合に限る。

2 住宅以外の用途

分野 | 区分 | 細区分 | |

(1) | エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーへの転換 | 再生可能エネルギーの利用 | 再生可能エネルギーの変換利用 |

(2) | エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーへの転換 | 再生可能エネルギーの利用 | 電気の再エネ化率 |

(3) | 気候変動への適応 | ヒートアイランド対策 | EV及びPHV用充電設備の設置 |

備考

1 (1)は、再エネ設備設置基準が適用されない建築物について取組・評価書を作成する場合に限る。

2 (3)は、住宅以外の用途の駐車施設に電気自動車充電設備設置基準が適用されない建築物について取組・評価書を作成する場合に限る。

別表第3(第3章第1関係)

(令6告示557・一部改正)

分野 | 区分 | 細区分 | 配慮すべき事項 |

エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーへの転換 | 建築物の熱負荷の低減 | 建築物外皮の熱負荷抑制 | 日射による熱取得の低減並びに室内外の温度差による熱取得及び熱損失の低減に係る事項 |

再生可能エネルギーの利用 | 再生可能エネルギーの直接利用 | 建築物の用途及び周辺地域の状況に応じて、再生可能エネルギーを直接利用するために行う事項 | |

再生可能エネルギーの変換利用 | 建築物の周辺地域の状況に応じて、再生可能エネルギーを電気又は熱に変換して利用するために行う事項 | ||

再生可能エネルギー電気の受入れ | 再生可能エネルギー電気の受入れに係る事項 | ||

省エネルギーシステム | 設備システムの高効率化 | 効率的なエネルギー利用のために行う設備機器のシステム及び制御のシステムの構築に係る事項 | |

エネルギーマネジメント | 最適運用のための予測、計測、表示等 | 建築設備の運転管理時に、エネルギー利用の効率的な運用を可能とするために行う事項 | |

資源の適正利用 | 持続可能な低炭素資材等の利用 | 躯体材料における低炭素資材等の利用 | 躯体材料における低炭素資材及びリサイクル材の利用等に係る事項 |

躯体材料以外における低炭素資材等の利用 | 躯体材料以外における低炭素資材及びリサイクル材の利用のために行う事項 | ||

オゾン層の保護及び地球温暖化の抑制 | オゾン層を破壊せず、かつ、地球温暖化係数の小さい断熱材の発泡剤及び空気調和設備用の冷媒の選択に係る事項 | ||

建設に係る環境負荷低減への配慮 | 建設時CO2排出量の把握・削減 | 建設時CO2排出量の削減のために行う排出量の把握、建設工事現場におけるCO2排出量の削減等に係る事項 | |

建設副産物の有効利用及び適正処理 | 建設副産物(建設発生土・建設廃棄物をいう。)の有効利用及び適正処理のために行う事項 | ||

長寿命化等 | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保及び建設資材の再使用対策 | 社会の変化に適切に対応し建築物の長寿命化を図るために行う建築物の維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保に係る事項及び資源の適正利用のために行う事項 | |

躯体の劣化対策 | 建築物の長寿命化を図るため、躯体部分の劣化の進行を遅らせるために行う事項 | ||

持続可能な水の利用 | 水使用の合理化 | 水の有効利用及び下水道施設への負荷低減を図るために行う事項 | |

生物多様性の保全 | 水循環 | 雨水浸透 | 望ましい水循環の保全を図るために行う雨水浸透に係る事項 |

緑化 | 緑の確保、維持管理等 | 緑の量の確保、緑の質の確保、景観形成又は緑の維持管理に必要な設備等のために行う事項 | |

気候変動への適応 | ヒートアイランド対策 | 建築物等からの熱の影響の低減 | 建築物等からの熱の影響を低減するために行う建築設備からの人工排熱の低減、敷地と建築物の被覆の改善及び望ましい風環境の確保を図るために行う建物の形状若しくは設置に係る事項 |

EV及びPHV用充電設備の設置 | 排熱が少ない自動車の普及のために行う充電設備の設置に係る事項 | ||

自然災害への適応 | 自然災害リスクの軽減及び回避 | 災害に対応するために行う、構造耐力の確保に係る事項 | |

自然災害発生時の対応力向上 | 災害発生時の一時的な自立等のために行う事項 |

別表第4(第3章第3関係)

(令6告示557・一部改正)

1 中小規模特定建築物(住宅の用途に供する部分に限る。)における誘導すべき省エネルギー性能基準

基準 | 区分 | |||

イ 建築物省エネ法第28条第1項に規定する特定一戸建て住宅建築主が新築する同項に規定する分譲型一戸建て規格住宅の用途に供するもの | ロ 建築物省エネ法第31条第1項に規定する特定一戸建て建設工事業者が新たに建設する同項に規定する請負型一戸建て規格住宅の用途に供するもの | ハ 建築物省エネ法第28条第2項に規定する特定共同住宅等建築主又は建築物省エネ法第31条第2項に規定する特定共同住宅等建設工事業者が新たに建設する長屋又は共同住宅の用途に供する部分 | ニ 規則第9条の2第1項第1号に規定する用途に供する部分(イからハまでに規定するものを除く。) | |

建築物の熱負荷の低減に関する基準 | 外皮平均熱貫流率が0.6以下であること。 | 外皮平均熱貫流率が0.6以下であること又は住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和四年国土交通省告示第1106号。以下「住宅誘導仕様基準」という。)第1項(1)、(2)及び(3)イに適合すること。 | ||

設備システムのエネルギー利用の低減に関する基準 | 住宅用途BEIが0.8以下であること。 | 住宅用途BEIが0.75以下であること。 | 住宅用途BEIが0.8以下であること。 | 住宅用途BEIが0.8以下であること又は住宅誘導仕様基準第2項に適合すること。 |

2 中小規模特定建築物(住宅以外の用途に供する部分に限る。)における誘導すべき省エネルギー性能基準

基準 | 区分 | ||

イ 事務所等又は学校等の用途に供する部分 | ロ ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等又は集会所等の用途に供する部分 | ハ 工場等の用途に供する部分 | |

建築物の熱負荷の低減に関する基準 | BPIが1.0以下であること。 | BPIが1.0以下であること。 | ― |

設備システムのエネルギー利用の低減に関する基準 | 非住宅用途BEIが0.8(当該中小規模特定建築物の延べ面積が300平方メートル以上である場合は0.6)以下であること。 | 非住宅用途BEIが0.8(当該中小規模特定建築物の延べ面積が300平方メートル以上である場合は0.7)以下であること。 | 非住宅用途BEIが0.8(当該中小規模特定建築物の延べ面積が300平方メートル以上である場合は0.6)以下であること。 |

備考

1 住宅用途BEIとは、建築物の誘導設計一次エネルギー消費量(基準省令第10条第1項第1号ロに規定するものをいい、基準省令第13条中EMを加える部分を除いて算出したものをいう。以下この項において同じ。)を誘導基準一次エネルギー消費量(基準省令第10条第1項第1号ロに規定するものをいい、基準省令第14条中0.8を乗じる部分及びEMを加える部分を除いて算出したものをいう。以下この項において同じ。)で除して得た値をいう。ただし、1の表イからハまでの欄における住宅用途BEIは、特定供給事業者が、1年間に都内において新たに建設し、又は新築する同表イからハまでの欄に掲げる各用途に供する建築物に係る誘導設計一次エネルギー消費量の合計を当該建築物に係る誘導基準一次エネルギー消費量の合計で除して得た値とする。

2 非住宅用途BEIとは、次のいずれかの値をいう。

(1) 建築物の誘導設計一次エネルギー消費量(基準省令第10条第1項第1号ロに規定するものをいい、基準省令第11条中EMを加える部分を除いて算出したものをいう。(2)において同じ。)を誘導基準一次エネルギー消費量(基準省令第10条第1項第1号ロに規定するものをいい、基準省令第12条中Bを乗じる部分を除いて算出したものをいう。(2)において同じ。)で除して得た値とする。

(2) 建築物の用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導設計一次エネルギー消費量を当該一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導基準一次エネルギー消費量で除して得た値とする。

(3) 基準省令第10条第1項第1号の国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法において算出されるBEIの値

3 2の表にかかわらず、中小規模特定建築物(当該中小規模特定建築物の延べ面積が300平方メートル以上である場合に限る。この項において同じ。)を同表イからハまでの欄に掲げる用途のうち2以上の用途に供する場合における設備システムのエネルギー利用の低減に関する基準は、次のいずれかとする。

(1) 各用途に供する部分ごとに算出した誘導設計一次エネルギー消費量(基準省令第10条第1項第1号ロに規定するものをいい、基準省令第11条により算出したものをいう。(2)において同じ。)を合計して得た数値が、各用途に供する部分ごとに算出した誘導基準一次エネルギー消費量(基準省令第10条第1項第1号ロに規定するものをいい、基準省令第12条中Bの値を当該用途に供する部分に応じて同表に掲げる設備システムのエネルギー利用の低減に関する基準に係る非住宅用途BEIの上限値に読み替えて算出したものをいう。(2)において同じ。)を合計して得た数値を超えないこと。

(2) 中小規模特定建築物の各用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物ごとに算出した誘導設計一次エネルギー消費量を合計して得た数値が、当該中小規模特定建築物の各用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物ごとに算出した誘導基準一次エネルギー消費量を合計して得た数値を超えないこと。

別記

(令6告示1191・一部改正)

(令6告示1191・一部改正)

附則

この告示は、令和七年四月一日から施行する。

附則(令和六年告示第五五七号)

この告示は、令和七年四月一日から施行する。

附則(令和六年告示第一一九一号)

この告示は、令和七年四月一日から施行する。