○東京都文書管理規則の解釈及び運用について

平成11年12月21日

11総総文第447号

各局(室・本部)長、中央卸売市場長、収用委員会事務局長、労働委員会事務局長

平成11年12月3日、東京都文書管理規則(平成11年東京都規則第237号。以下「規則」という。)が公布され、東京都文書管理規程(昭和60年東京都訓令第5号。以下「旧規程」という。)及び東京都通信回線の利用に係る文書処理の特例に関する規程(平成3年東京都訓令第124号)の廃止とともに、平成12年1月1日から施行されることとなった。

この規則は、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「情報公開条例」という。)の制定に伴い、情報公開条例第40条の規定に基づき情報公開制度の適正かつ円滑な運用に資するとともに、文書等の管理のより一層の適正化及び効率化を図るため、制定されたものである。

また、平成29年6月14日に東京都公文書等の管理に関する条例(平成29年東京都条例第39号。以下「公文書管理条例」という。)が公布され、情報公開制度の基礎である公文書について、これまで以上に適正な管理を図ることが求められることとなり、令和2年4月1日からは、東京都公文書館(以下「公文書館」という。)の移転に併せ、歴史公文書制度が導入されることとなった。

貴職においては、下記の事項に留意するとともに、所属職員に周知し、文書等の管理事務が適切に処理されるよう取り計らわれたい。

この旨命によって通達する。

おって、東京都文書管理規程の解釈及び運用について(昭和60年4月1日付59総総文第451号副知事依命通達)及び東京都通信回線の利用に係る文書処理の特例に関する規程施行要領(平成11年4月1日付10総総文第545号)は、廃止する。

(平29 28総総文1780・平29 29総総文439・令2 31総総文1916・一部改正)

記

1 通則(第1条)

(1) 規則は、公文書管理条例第14条第1項の規定に基づき、公文書の管理が適正に行われることを確保するため、別に定める場合を除くほか、東京都における文書等の管理に関する一般原則を定めたものであること。

(2) 行政委員会等において文書等の管理に関して別に定めがある場合は、その定めによること。

2 用語の定義(第2条)

(1) 「文書等」の定義を設けることにより、管理の対象の明確化を図ったこと。

(2) 公文書管理条例第2条第2項と同様の「公文書」の定義を設けることにより、情報公開の対象となる公文書の明確化を図ったこと。

また、「文書等」は「公文書」を含む概念であること。

(3) 「電磁的記録」について、文書事務において多用されている状況を考慮し、旧規程の一部においてはビデオテープ及び録音テープのみに限って対象としていた点を改め、「電磁的記録」の定義を明確にするとともに、「文書等」に含まれるものとして管理の対象に追加したこと。

(4) 「文書」と「電子文書」の定義を設けることにより、規則の適用対象の明確化を図ったこと。「電子文書」については、電磁的記録のうち、文書総合管理システムによる情報処理の用に供するため、当該システムに記録されたものとして定義した。

(5) 「電子文書」及び「文書」について、それぞれ収受、起案、決定、保存、廃棄等の処理を明確に規定したこと。

(6) 旧規程で文書管理の具体的な手続が定められていなかった文書等について、「資料文書」の定義を新たに設けることにより、具体的手続の対象とすることができるようにしたこと。これは、情報公開条例が開示請求の対象を「事案決定手続等が終了し、管理しているもの」から「組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの」に拡大したことに対応するものであること。

収受文書で、保存期間が1年未満のものは、資料文書に含まれること。

(7) 「対内文書」には、職員に対して行う命令、許可等に係る文書等は、含まれないものであること。

(8) 「文書総合管理システム」について規定したこと。文書総合管理システムは、主に次の具体的機能を有すること。

ア 電子決裁機能

電子文書の収受、起案、回付、決定関与、決定等の事案の決定等に係る機能

イ 文書管理台帳機能

公文書の件名別での登録、登録した公文書の利用を円滑にするための検索、公文書の移管及び廃棄の管理、公文書の分類・整理等に係る機能

3 事案の決定の方式(第3条)

(1) 事案の決定は、当該事案に係る決定案を電子文書で表示し、その内容を確認して行う電子決定方式によることを原則とすることとし、次の例のように主務課長(課長代理が決定する事案においては、当該課長代理。以下(1)において同じ。)が、規則第3条第2項各号のいずれかに該当すると認める場合に限り、当該事案に係る決定案を文書で表示し、その内容を確認して行う書面決定方式によることができることとしたこと。

このとき、主務課長が書面決定方式によることの当否について適切に判断できるよう、起案者又は事務担当者は、書面決定方式によることとする理由について起案文書に具体的に記載することが必要である。

なお、事案の決定は、極めて軽易な事案を除き、上記の電子決定方式又は書面決定方式により行うものとされている。そのため、例えば、会議、幹部説明等が行われ、局事業の方針や計画が具体的に確定したと言えるような場合等においては、速やかに電子決定方式又は書面決定方式により事案の決定を行わなければならないこと。あわせて、当該決定に至った経緯が読み取れる文書を、当該決定に係る起案文書に確実に添付しなければならないこと。

(例)

ア 職員の人事に関する起案文書等、特に慎重な取扱いを要する情報を含むものであって、当該起案文書を利用する職員を限定する必要がある場合(規則第3条第2項第1号に該当)。ただし、総務局長が別に定める場合を除く。

イ 起案者、決定関与者又は決定権者のいずれかに東京都高度情報化推進システム(以下「TAIMS」という。)の個人端末が配備されていない場合(規則第3条第2項第2号に該当)

(2) 書面決定方式によることの当否を判断するに当たって、電子決定方式には、事務処理の効率化、公文書管理に係る情報の共有化及び一元化、意思決定過程の透明化等のほか、いわゆるテレワークの実現への寄与等も含む様々な意義があることから、これらを広く勘案する必要があること。

(3) 電子起案方式により回付を開始した起案文書を、回付の途中から書面起案方式に変更し、書面決定方式による決定とすることも可能であるが、合理的な理由がない限り電子決定方式で行うこと。

(4) 緊急の取扱いを要する事案又は極めて軽易な事案は、起案文書によらないで決定することができるものとしたこと。ただし、公印の押印又は電子署名の付与を要する公文書を施行しようとする際は、起案文書により決定するものであること。

ア 緊急の取扱いを要する事案については、決定後に規則に規定する決定の手続を行わなければならないものとしたこと。

イ 極めて軽易な事案とは、電話又は電子メールで行われた定型的な質問に対する回答、日常業務の事務連絡、会議への出席者の決定、所属職員に係る就労に関する証明等で、記録にとどめることを要しないものをいうこと。

4 文書等の取扱いの基本(第4条)

5 文書主任及び文書取扱主任の任免(第5条)

(1) 文書主任及び文書取扱主任は、文書等の管理事務運営上中枢的役割を担う機関として位置付けられており、文書等の管理制度のかなめを成す者であること。よって、業務に精通している課長代理級の職員を任命することが望ましい。

(2) 第1項ただし書の規定により文書取扱主任を置かないことができる課は、所に属する課に限るべきものであること。

6 文書主任及び文書取扱主任の職務(第6条)

「処理の促進」とは、例えば、起案文書にあっては起案から決定を経て施行に至る一連の事務が円滑に行われるように働き掛けることをいうものであること(第1号)。

7 ファイル責任者等の設置(第7条)

ファイル責任者の補助者を置く必要がある場合とは、文書等の発生量が特に多い場合、所及び課に相当しない行政機関がある場合、課の事務室が複数の場所に分かれている場合等であること。

8 ファイル責任者の職務(第8条)

ファイル責任者は、文書主任又は文書取扱主任の職務を補佐し、公文書の管理に関する実務を行うものであること。

(1) 職務上作成し、又は取得した公文書で保存期間が1年以上のものについて適切な管理のため、必要に応じて文書総合管理システムで公文書の管理を行うことを明らかにしたこと。また、主務課長は、必要に応じて公文書の管理上必要な文書管理事項を文書総合管理システムに記録するものであること。

(3) 文書収受帳票は、文書授受簿及び親展(秘)文書送付簿の2種であり、また、文書授受簿は文書課、局又は所の庶務主管課及び主務課に、親展(秘)文書送付簿は文書課にそれぞれ備え置くものであること。

(4) 文書授受簿は、次の場合にそれぞれ用いる帳簿であること(第9条第1号)。

(ア) 書留扱い等による文書

(イ) 開封した文書のうち、収受の日時が権利の得喪にかかわると認められるもの

(ウ) 開封した文書のうち、現金又は金券が添付されているもの

(エ) 複数の局に関連する文書

ウ 主務課長が、親展(秘)文書を名宛人に引き渡す場合(第16条第2項の表第1号)

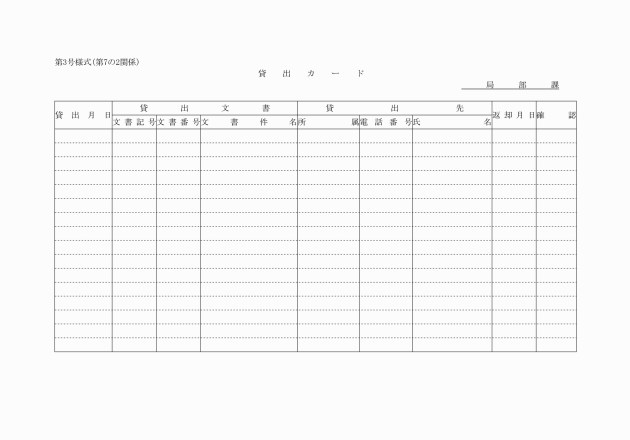

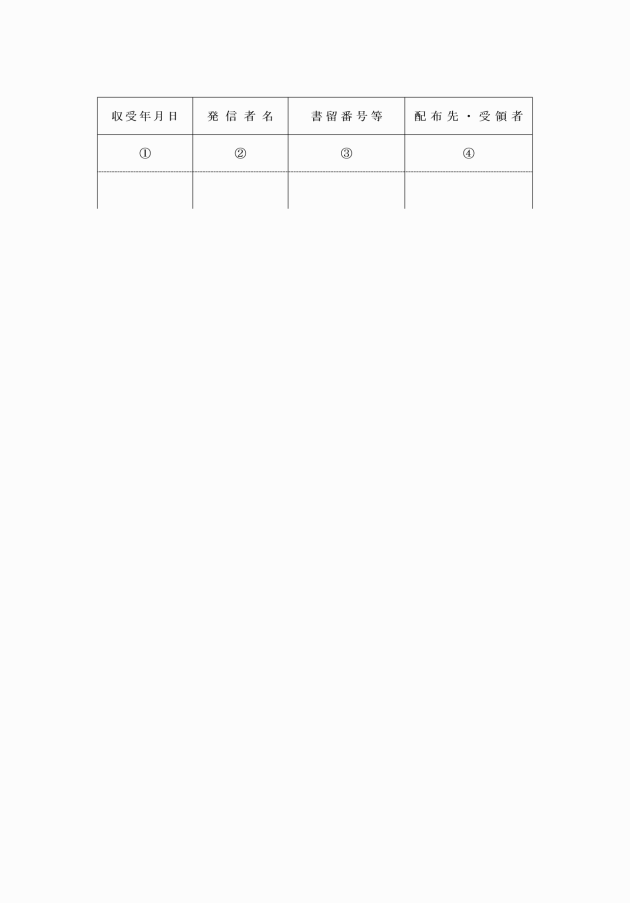

(5) ファイル責任者が文書授受簿(下図参照)に記載する方法は、次のとおりであること。

ア 局又は所の庶務主管課における場合

① 文書の収受年月日(当該局又は所の庶務主管課で文書を受け取った年月日)を記載する。

② 文書の発信者名(住所、氏名等)を記載する。

③ 文書の開封・未開封に応じて以下の記載を行う。

a 書留扱い等による文書で開封しないときは、当該文書の引受けの際に付された番号を記載する。

b 文書を開封したとき及び文書課又は局の庶務主管課から開封して配布された文書を扱うときは、以下のとおりとする。

i 書留扱い等による文書で現金又は金券が添付されていない場合にあっては、当該文書の引受けの際に付された番号及び件名を記載する。

ii 書留扱い等による文書で現金又は金券が添付されている場合にあっては、当該文書の引受けの際に付された番号、件名及び金額を記載する。

iii 権利の得喪にかかわる文書にあっては到達日時及び件名を記載する。

iv 書留扱い等によらない文書で現金又は金券が添付されている場合にあっては、件名及び金額を記載する。

④ 文書の配布先を記載し、当該文書の引渡しの際に受領した職員名を記載させる。

イ 主務課における場合

① 文書の収受年月日(当該主務課で文書を受け取った年月日)を記載する。

② 文書の発信者名(住所、氏名等)を記載する。

③ 特に記載を要しない。

④ 当該文書の引渡しの際に受領した職員名を記載させる。

(7) 附属機関に係る公文書は、主務課の事務に属するものである限りにおいて、当該主務課の公文書として文書総合管理システムに記録し、文書記号及び文書番号も当該主務課のものを使用するものであること。この場合において、事務の便宜を図るため、併せて、独自の文書の記号及び番号を使用することを妨げるものではないこと。

なお、特例管理帳票による登録もできるものであること。

10 特例管理帳票(第10条)

(1) 特例管理帳票には、文書記号、文書番号、分類記号、件名、事務担当者名、登録年月日、保存期間、保存期間満了後の措置その他の別途総務局長が定める文書管理事項を記録するものであること。

(2) 特例管理帳票により管理する起案文書は、書面決定方式によるものであることが前提になることから、特例管理帳票により管理することの合理性の判断に当たっては、3(2)に記載した電子決定方式の意義も勘案する必要があること。

(3) 特例管理帳票としては、次のようなものが考えられること。

ア 収受文書を登録する場合

○○届収受簿、○○通知受付簿

イ 収受文書に基づいて起案し、決定し、及び施行する場合

○○収発簿、○○請求書受付簿兼○○証発行決定簿

ウ 収受文書に基づかないで起案し、決定し、及び施行する場合

○○報告書発議簿

(4) 同じ様式の特例管理帳票を使用する課が二以上あるときは、一の課の課長が代表して局の庶務主管課長の承認を求める方法をとっても差し支えないこと。この場合においては、承認を求める文書に当該特例管理帳票を使用するすべての課名を記載しておかなければならないものであること。

(5) 文書課長は、特例管理帳票を登録するための登録台帳を備え、所要事項を記載するとともに、登録番号(特例管理帳票登録第○○号)を定めるものであること。

(6) 主務課長は、特例管理帳票を使用する場合、文書課長が定めた登録番号を付記しなければならないこと。

(7) 特例管理帳票を廃するときは、主務課長は、廃止の理由、廃止年月日、登録番号等を記載した起案文書を作成するとともに、文書課長に廃止の旨を通知しなければならないものであること。

また、当該特例管理帳票を廃した後に発生する公文書は、文書総合管理システムに文書管理事項を記録しなければならないものであること。

(8) 特例管理帳票を電子計算機に入力し、記録する場合は、次の点に留意すること。

ア 特例管理帳票(紙)との併用は認められないものであること。

イ あらかじめ記録する項目を定め、登録番号を得た後に入力を行うものであること。

ウ 操作上の誤りなどにより記録された内容が消失してしまう場合に備えて、いわゆるバックアップなど内容の保全上必要な措置を講ずること。

11 文書記号及び文書番号(第12条)

(1) 文書記号は、局内で同一のものが生じないよう調整を図るため、局の庶務主管課長が定めるものであること。

(2) 会計年度の数字は、公文書を取得し、又は作成した日の直前の四月一日(公文書を取得し、又は作成した日が四月一日である場合は、当該日)が属する会計年度を表す数字とし、同日から翌年三月三十一日まで同一のものを使用すること。

(3) 特例管理帳票に係る文書記号を定めるときは、当該文書記号の案及び特例管理帳票の案をまとめて一の起案とし、局の庶務主管課長の承認を得なければならないものであること。

(4) 特例管理帳票に使用する文書記号と第12条第3項の文書記号(以下「特例文書記号」という。)とは重複しないこと。ただし、特例管理帳票の廃止手続をした上で当該特例管理帳票で使用していた文書記号を特例文書記号として利用することは差し支えないこと。

また、特例文書記号を使用することによって、特例管理帳票と同様の管理が可能なものについては、特例管理帳票に代えて文書総合管理システムでの管理を考慮すること。

(5) 文書番号は、起案文書に限らず、文書総合管理システムに文書管理事項を記録するすべての公文書に付するものとすること。

(6) 枝番号の使用は、訴訟、工事、契約など、一の事案を処理するために複数の公文書を作成する場合で、かつ、それらの公文書を一件態として管理することが事務処理上適当である場合において、特に枝番号により管理する必要のあるときに認められるものであること。したがって、その使用は、第6項に例示している場合に限って、その必要性を検討すべきものであり、かつ、局の庶務主管課長の承認を必要とすること。

なお、局内の複数の課において、同種の事務を行っている場合、当該事務に関する公文書で統一的な処理を行う必要のあるものについては、局の庶務主管課長が、あらかじめ包括的に承認することができること。

(7) 枝番号を用いる場合には、次の事項に留意すべきこと。

ア 枝番号は、発端となった公文書の記号・番号が例えば「11総総文第74号」であるとすれば、「11総総文第74号の2」という形で付すること(「11総総文第74号の1」という形は用いない。)。

イ 枝番号の管理は、文書番号の管理と同様に原則として文書総合管理システムで行うこと。ただし、発端となる公文書を特例管理帳票で管理したため当該公文書に係る文書管理事項が文書総合管理システムに記録されていないときなどは、枝番号を管理する帳票(以下「枝番管理帳票」という。)を作成して枝番号の管理を行うことができる。

ウ 枝番管理帳票の文書番号欄には、文書記号をも併せて記録すること(例―11総総文第74号の2)。

エ したがって、この場合には、枝番管理帳票の登録年月日欄に記録された日の属する年度の数字と異なる数字が記号の一部として番号欄に記載されることがあり得ること(例―登録年月日欄:平成12年4月1日/番号欄:11総総文第74号の2)。

(平12 12総総文441・平13 12総総文810・平14 13総総文765・平15 14総総文776・平15 15総総文173・平16 15総総文1342・平19 19総総文769・平20 19総総文1488・平21 20総総文1324・平26 26総総文349・平27 26総総文1231・平28 27総総文1381・平29 28総総文1780・平29 29総総文439・令2 31総総文1916・令2 2総総文1501・令3 3総総文122・令7 6総総文1708・一部改正)

(2) 情報処理システム(TAIMS等)で受信した電磁的記録は、主務課において原則として文書総合管理システムを利用して収受の手続をするものとする。これは、主として郵便物として到達する文書とは異なり、電磁的記録は、TAIMS等により直接主務課に到達することがほとんどであるため、文書課や局の庶務主管課が関与することは合理的でないことによる。

(3) 主務課に到達した電磁的記録とは、組織端末に到達したもののほか、個人端末に到達したものを含むものであること。

(4) 課に到達した電磁的記録が他の課の所掌に係るものの場合は、原則として受信した課において当該電磁的記録を文書総合管理システムに記録した上で、同システムを利用して主管課へ転送すること。これは、情報処理システムのサーバー等への到達日時を文書総合管理システムに記録するためには、システム上転送の際に文書総合管理システムを利用しなければならないためである。

なお、情報処理システムのサーバー等に到達した電磁的記録を文書総合管理システムに記録する場合、東京都のサーバー等への到達日時と文書総合管理システムで収受の処理を行った日時が異なることがある。このような場合の当該電子文書の到達時点は、法的には東京都のサーバー等への到達日時となるので注意すること。

(5) 第12条の3第3項の規定により、複数のフォーム入力記録(情報処理システムに到達した電磁的記録が一定の様式の画面から入力する方法により到達したものをいう。以下同じ。)をまとめて一件として文書総合管理システムに記録する場合は、同一年度の記録をまとめて記録する。ただし、フォーム入力記録を記録する際には、当該記録の属する年度内に行うこと。

(6) 通信回線を利用して到達した電磁的記録で文書総合管理システムによる収受の処理をしたもの又は文書総合管理システムを利用して主務課に到達した電子文書のうち、保存期間が1年未満の電子文書については、分類記号等を記録し、文書総合管理システムで必要な期間、保存・管理すること。なお、ここでいう保存期間1年未満の電子収受文書の管理は、公文書を保存する際のフォルダに当たるものを文書総合管理システムの中で提供するに過ぎず、必要な保存期間が終了した場合、速やかに削除すること。

この事項における収受及び配布の対象は文書であり、電磁的記録は、含まないものであること。

(1) 本庁に到達した文書の取扱い(第13条)

ア 「本庁に到達した文書(局に直接到達した文書を除く。)」とは、文書課に郵便等により到達した文書及び文書課文書交換室において受け付けた文書をいうものであること。

イ 「局に直接到達した文書」とは、局の各課で直接受領した文書をいうものであること。

ウ 文書課で開封した文書であっても、次に掲げるものを除き、第9条第1号に定める文書授受簿に記載しないで、都収受印のみを押して局の庶務主管課長に配布するものであること。

(ア) 書留扱い等によるもの

(イ) 収受の日時が権利の得喪にかかわると認められるもの

(ウ) 現金又は金券が添付されているもの((ア)に該当するものを除く。)

エ 金券とは、表示された金額に応ずる価値を法律上当然に持つものと認められる証券(郵便切手、収入印紙、紙幣等)をいう。

なお、第4項の表第2号及び第4号に「現金又は金券」という場合の金券とは、紙幣以外の金券をいうものであること。

オ 開封した文書で、国からの通知、住民からの陳情書、請願書等都の事務事業の運営の方針に係るものについては、適宜記録をして配布すること。

カ 第4項の表各号が競合する場合の各号の適用順位は、次のとおりであること。

(2) 局の庶務主管課における文書の取扱い(第14条)

ア 「局に到達した文書(主務課に直接到達した文書を除く。)」には、文書課長から配布された文書が含まれるものであること。

イ 局の庶務主管課長は、局長又は局宛ての文書(開封しなければ配布先がわからないもの)のみを開封するものであること。したがって、文書総合管理システムへの文書管理事項の記録に係る事務は、すべて主務課において処理するものであること。

ウ 局の庶務主管課で開封した文書であっても、次に掲げるものを除き、第9条第1号に定める文書授受簿に記録しないで、そのまま主務課長に配布するものであること。

(ア) 書留扱い等によるもの

(イ) 収受の日時が権利の得喪にかかわると認められるもの

(ウ) 現金又は金券が添付されているもの((ア)に該当するものを除く。)

エ 金券については、第2の2(1)エを参照すること。

オ 第2項の表各号が競合する場合の各号の適用順位は、次のとおりであること。

カ 文書を開封したときは、開封済みの封筒を当該文書に添付しておくものであること。これは、発信人の住所、氏名、その他封筒上に記載されている情報が実務上重要な資料となり得るものであることを考慮し、その取扱いについて慎重を期する趣旨であること。

(3) 所に到達した文書の取扱い(第15条)

ア 「所に到達した文書」には、局の庶務主管課長から配布された文書が含まれるものであること。

イ 所に到達した文書(主務課に直接到達した文書を除く。)は、所の庶務主管課長が受領するものであること。

ウ 所の庶務主管課長は、受領した文書のうち所又は所長宛ての文書(開封しなければ配布先がわからない文書)のみを開封するものであること(第14条第1項)。したがって、文書総合管理システムへの文書管理事項の記録に係る事務はすべて主務課において処理するものであること。

(ア) 書留扱い等によるもの

(イ) 収受の日時が権利の得喪にかかわると認められるもの

(ウ) 現金又は金券が添付されているもの((ア)に該当するものを除く。)

オ 金券については、第2の2(1)エを参照すること。

キ 文書を開封したときは、開封済みの封筒を当該文書に添付しておくものであること。これは、発信人の住所、氏名、その他封筒上に記載されている情報が実務上重要な資料となり得るものであることを考慮し、その取扱いについて慎重を期する趣旨であること。

(4) 主務課における文書の取扱い(第16条)

ア 「主務課に到達した文書」には、局又は所の庶務主管課長から配布された文書が含まれるものであること。

イ 主務課長は、親展(秘)文書その他開封を不適当と認めるものを除き、すべての文書を開封するものであること。

(5) ファクシミリの利用による収受(第17条)

ファクシミリに着信した電磁的記録については、情報処理システムを利用して到達した場合の規定を準用して、電磁的記録の状態で収受の処理を行うことを原則とすること。

(平15 14総総文776・全改、平15 15総総文173・平19 18総総文1770・平19 19総総文769・平21 20総総文1324・平27 26総総文1231・平29 29総総文439・令2 31総総文1916・令2 2総総文1501・一部改正)

(1) 起案は、起案者が文書総合管理システムに事案の内容その他必要な事項を入力し、電子文書として起案した旨を表示し、記録して行う電子起案方式によることを原則とすることとし、主務課長(課長代理が決定する事案においては、当該課長代理)が、規則第3条第2項各号のいずれかに該当すると認める場合(具体的な例は、第1の3(1)を参照すること。)は、起案用紙に事案の内容その他必要な事項を記載し、その起案者欄に署名し、又は押印して行う書面起案方式によることができることとした。

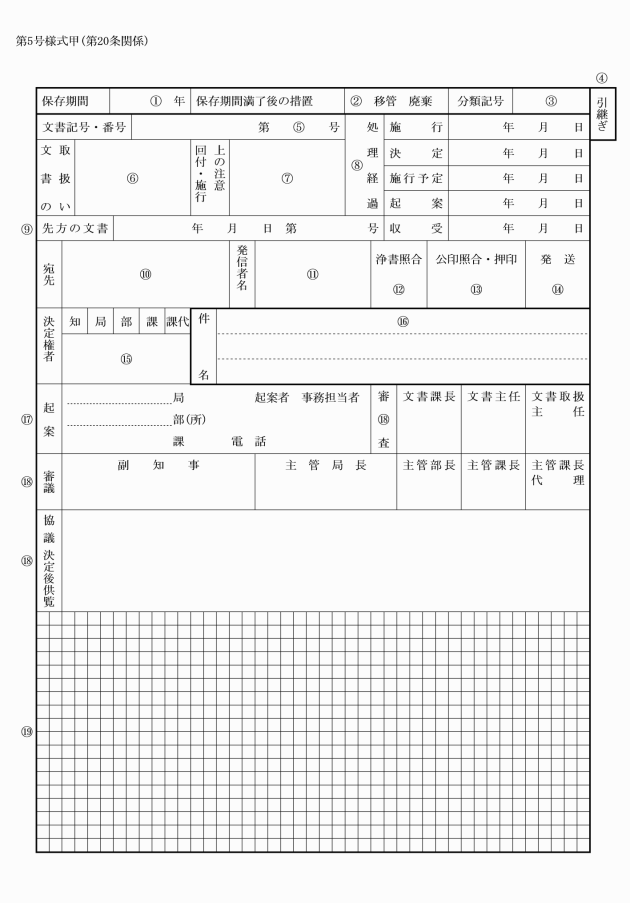

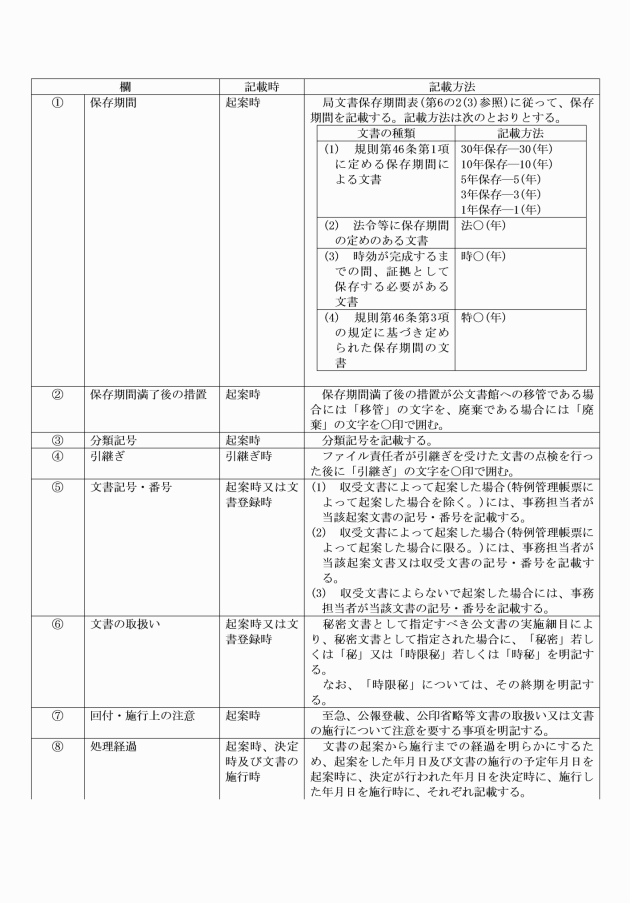

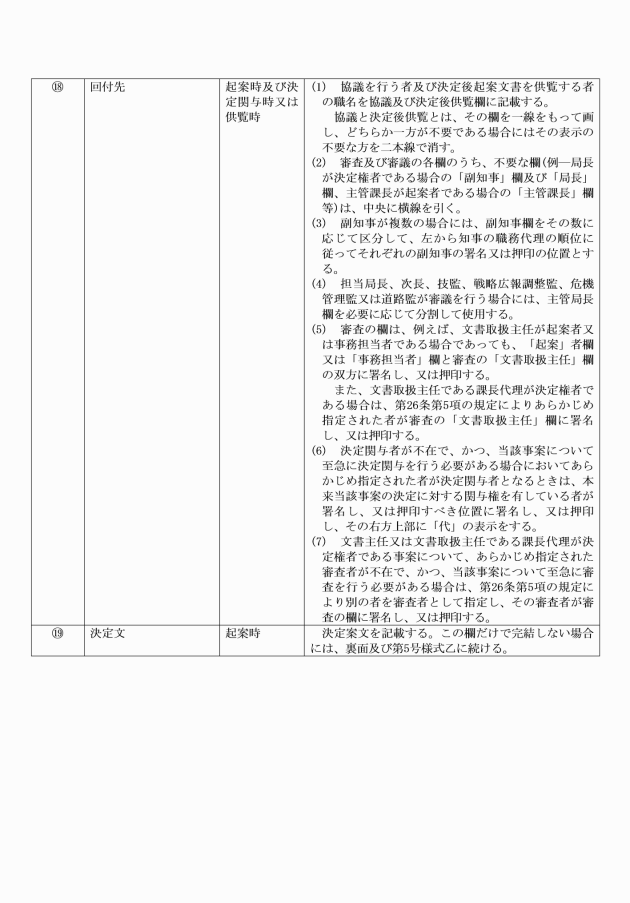

(2) 起案用紙甲(表)の各欄の記載方法は、次のとおりであること。

なお、第5号様式に定める書式を電子計算機等を用いて作成する際には、協議及び決定後供覧欄は、必要に応じて削除し、又は縮小し、その分、決定文欄を拡張して差し支えないこと。

(4) 第20条第3項の規定により文書の余白等を利用して起案を行う場合には、その文書の表面の余白に、又は余白を利用し難い場合にあっては紙片等を添付して、下記様式の内容を満たす欄を設け、決定すべきものであること。

なお、課長代理が決定する事案や施行を伴わない事案等については、審議、施行年月日、浄書照合及び公印照合・押印の各欄は、必要に応じて削除して差し支えないこと。

(5) 縦書きの起案文を作成する場合には、A4判の紙を縦長に用い、1枚当たり12行、1行当たり26字を目安として配字すること。

(1) 事案の重要度等に照らし、必要と判断される場合には、起案文書に経過資料を添付しなければならないこと。

(2) 局長決定以上の案件で都又は局等の政策決定にかかわるものは、原則として、第20条の2第3項の「重要な事案」として経過資料の作成を要すること。

なお、起案文書が作成されなかった場合であっても、次に例示する場合又は必要と判断される場合には、「重要な事案」に該当するものとして、必ず経過資料を作成しなければならないこと。

(例)

・局長以上の職にある者に対して説明を実施した場合(説明を行った際の議事要旨及び説明資料)

・会議で局事業の方針に係る重要な判断が行われた場合(会議の議事要旨及び会議資料)

・部長決定以下の案件に相当するものであっても、当該事業の状況や事案の性質に照らし、経過資料を作成することが適切であると判断されるもの(説明を行った際の議事要旨及び説明資料)

2 特例起案帳票(第21条)

(1) 特例起案帳票による起案文書(第21条第5項に規定する文書総合管理システムと異なる情報処理システムを用いた起案文書を含む。以下同じ。)を用いることの合理性の判断に当たっては、第1 3(2)に記載した電子決定方式の意義も勘案する必要があること。

(2) 特例起案帳票を用いるときは、当該特例起案帳票に次のアからエまでに示す区分に応じた記載欄を設けなければならないものであること。

ア 収受文書により起案する場合で、施行を伴うものであるとき。

(ア) 保存期間

(イ) 保存期間満了後の措置

(ウ) 分類記号

(エ) 文書記号・文書番号

(オ) 起案年月日

(カ) 決定年月日

(キ) 件名

(ク) 決定権者の署名又は押印

(ケ) 起案者及び事務担当者の署名又は押印(課長決定及び課長代理決定事案に係る特例起案帳票においては、事務担当者の署名又は押印の欄を省略することができる。)

(コ) 審査及び審議(事案決定の区分に応じて必要な欄を設ける。)

(サ) 引継ぎ

(シ) 文書の取扱い

(ス) 施行年月日(決定年月日と施行年月日とが同日の場合は省略することができる。)

(セ) 公印照合・押印

(ソ) 発信者名

(タ) 宛先名

(チ) 先方の文書の収受年月日

(ツ) その他必要な事項(回付・施行上の注意、協議、決定後供覧、浄書、浄書照合、発送、先方の文書の発信年月日、先方の文書記号・文書番号等)

イ 収受文書により起案する場合で、施行を伴わないものであるとき。

アの(ア)から(シ)まで、(チ)及び(ツ)(施行に関する部分を除く。)

ウ 収受文書によらないで起案する場合で、施行を伴うものであるとき。

アの(ア)から(タ)まで及び(ツ)(先方の文書に関する部分を除く。)

エ 収受文書によらないで起案する場合で、施行を伴わないものであるとき。

アの(ア)から(シ)まで及び(ツ)(先方の文書及び施行に関する部分を除く。)

(3) 文書課長は、特例起案帳票を登録するための登録台帳を備え、所要事項を記載するとともに、登録番号を次により定めるものであること。

ア 課で使用する特例起案帳票

第12条第1項に規定する文書記号に特例起案帳票登録番号を付する。

(例) 総総文特例起案帳票登録第○○号

イ 局内で共通に使用する特例起案帳票

局名に特例起案帳票登録番号を付する。

(例) 総務局特例起案帳票登録第○○号

ウ 複数の局で共通に使用する特例起案帳票

特例起案帳票登録第○○号

(4) 主務課長は、特例起案帳票を使用する場合、文書課長が定めた登録番号を付記しなければならないこと。

(5) 特例起案帳票を廃するときは、廃止の理由、廃止年月日、登録番号等を記載した起案文書を作成するとともに、文書課長に廃止の旨を通知するものであること。

3 発信者名(第22条)

(1) 第22条第1項にいう「庁外に発信する公文書」とは、おおむね次に掲げる公文書をいう。

ア 東京都以外の機関又は者に対し発信する公文書

イ 東京都の機関のうち、東京都文書管理規則適用外である機関(議会局、行政委員会(収用委員会及び労働委員会を除く。)及び公営企業局)に発信する公文書

ウ 東京都、東京都知事等に対し発信する文書で、法令等の定めにより知事名を用いる必要のある公文書

エ 職員に対し発信する命令、許可等の公文書

(2) 庁外文書の発信者名は、公文書の性質又は内容により特に必要がある場合は副知事名、局長名、担当局長名、都名を用いることができること。また、事案の軽重により局長名、担当局長名、部長名、所長名を用い、特に軽易な事案に係る発信者名は、課長名を用いることができるものであること。

(3) 第22条第2項の規定により課長名を発信者に用いる場合は、特に軽易な事案に係るものであること。

(4) 庁外文書及び対内文書等の発信者名は、法令等に定めのある場合を除き、名宛人との均衡を失しないように配慮するものであること。

(5) 本条には規定がないが、行政処分等法令に定めのある行為を行うための文書の発信者名は、当該行為について権限を有する行政庁名であること。

4 起案文書の登録(第24条)

収受文書に基づいて起案をする場合であっても、当該起案文書の文書記号及び文書番号については、新たなものを付すこととし、収受文書の文書記号及び文書番号は使用しないこと。ただし、特例管理帳票に記録した収受文書に基づいて起案をする場合にあっては、当該収受文書の文書記号及び文書番号を使用することができる。

(1) 決定関与は、原則として起案方式に合わせて電子関与方式又は書面関与方式により行うこととする。ただし、電子回付方式により回付している起案文書について、回付の途中で書面決定方式又は書面関与方式に変更して行う必要が生じた場合には、起案者は、主務課長(課長代理が決定する事案においては、当該課長代理)と協議の上、書面起案方式に変更することができる。この場合において、書面起案方式に変更した起案文書には、原則として文書総合管理システムを利用して記録した起案用紙、添付書類等を使用するとともに、当該用紙に職氏名が記録されている者(既に電子回付処理で承認した協議者等)以降の回付順のものから文書による回付を行うこと。

(2) 決定関与に当たっては、次の点に注意する必要があること。

ア 協議に応ずることができないときは、決定関与者は、その理由を明示すること。

イ 協議の結果決定案の内容を変更するときは、その変更の経過及び理由が起案文書上分かるようにしておくこと。

ウ 補助的に決定関与を行う者が不在である場合には、その者に文書を回付しないで決定関与を受けるべきものであること。ただし、決定関与者からの指示があり、決定すべき時期までに時間的余裕があるときは、決定権者に回付する前に再度補助的に決定関与を行う者に回付すること。

(3) 起案文書の回付の順序については、次の点に注意する必要があること。

ア 決定権者の決定は、決定関与者の関与が終了したことを確認してから行うこと。

イ 審議を行う者の職位が複数の場合には、下位の職位から審議を行うこと。

ウ 協議は、事案の内容に関係の深い者から順次行うこと。

エ 補助的決定関与を行う者が指定されている場合には、その者が先に決定関与の補助を行うこと。補助的決定関与を行うことを指定された者が複数である場合には、審議又は協議の場合に準じて決定関与の補助を行うこと。

オ 電子回付方式の場合は、アからエまでに掲げる事項に留意して、原則として事務担当者が起案文書の回付ルートを設定すること。また、同方式の場合で、各協議者に対し同時に協議を行っても支障がないと認められる場合には、当該協議者に一斉に回付することができること。

(4) 電子関与方式又は書面関与方式による決定関与が不適当であるときは、会議方式により決定関与を行わせ得るものであること。

なお、この運用については、次の諸点に注意する必要があること。

ア 会議が決定関与のためのものであることを会議開催に当たって明示すること。

イ 決定案は、文書にし、検討期間を考慮して事前に配布しておくこと。

ウ 会議出席者は、あらかじめ示された決定案について、賛否又は修正の意見を決めて出席すること。

エ 会議には、決定関与者として正式の資格を有する者が出席し得るよう配慮すること。

オ 会議終了に当たっては、会議全体としての結論及び個々の決定関与者の発言内容を確認すること。

カ あらかじめ出席を承諾しなかった者及び出席しても発言のない者については、示された決定案に異議がないものとして処理することができること。

キ 会議は、事案の決定関与者の出席のみをもって成立するものであること。

ク 会議は、決定関与者全員を一度に招集して行うことを原則とするが、必要に応じて分割開催も可能であること。

(5) 決定関与者は、起案文書の回付を受けたときは、直ちに当該事案を検討し、決定案に異議があるときは、速やかに起案者に連絡すべきものであること。また、決定関与者が長期不在となるときなどの場合には、当該決定関与者は、起案文書の回付が滞らないよう、適切な措置を行い、決定処理が速やかに行われるように努めること。

なお、書面回付方式により回付する場合には一定の簿冊を備え置いて、回付された起案文書の文書記号、文書番号、回付年月日その他の所要事項を記録しておくことが望ましいものであること。

(6) 起案文書の事案決定後の処理は、次のとおりとする。

ア 電子起案方式による起案文書

事案が決定した後及び施行が完了した後に、速やかに文書総合管理システムにおいて必要な処理を行うこと。

イ 書面起案方式による起案文書

事案が決定した後(施行があるものについては、施行が完了した後)に、速やかに文書総合管理システムに事案決定後の処理に必要な文書管理事項を記録すること。

6 廃案の通知等(第29条)

回付中の起案文書、すなわちまだ決定に至らない起案文書に関する規定であること。したがって、決定済みの起案文書を廃し、又はその内容に変更を加えるときは、当該決定済みの起案文書を廃し、又はその内容に変更を加える旨を決定する起案文書を新たに作成しなければならないものであること。

なお、回付中の起案文書又は決定済みの起案文書を廃した場合で、主務課長が廃止された起案文書本体を保存する必要があると認める場合には、新たに当該文書を資料文書として保存することができる。この場合において、当該文書の保存期間が1年以上のものは、文書総合管理システムに文書管理事項を記録すること。なお、当該文書が電子文書の場合には、当該電子文書本体も記録すること。

7 供覧(第30条)

(1) 供覧文書は、規則別表により保存期間が1年又は3年であり、文書総合管理システム又は特例管理帳票に当該公文書に係る文書管理事項を記録するものであること。

(2) 電子文書を供覧する場合には、原則として文書総合管理システムの供覧の機能を利用して回付すること。

なお、TAIMS等の電子メール機能を利用した供覧については、閲覧履歴が残らないため行わないこと。

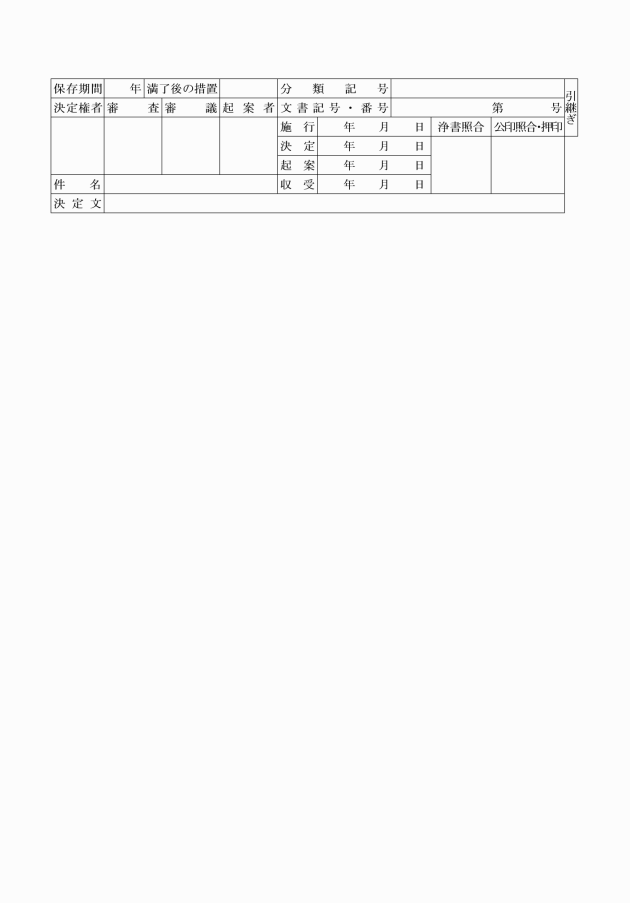

(3) 起案用紙を用いて供覧する場合は、起案用紙の宛先欄に「供覧」の表示をするとともに、保存期間、保存期間満了後の措置、分類記号、文書記号・番号、件名その他起案用紙の各欄に所要事項を記載すべきものであること。

また、起案年月日欄には供覧開始年月日を、決定年月日欄には供覧終了年月日を、決定権者決定区分欄には最終的に供覧すべき者の区分を、審議欄及び協議欄には供覧する者の職名をそれぞれ記載するものであること。

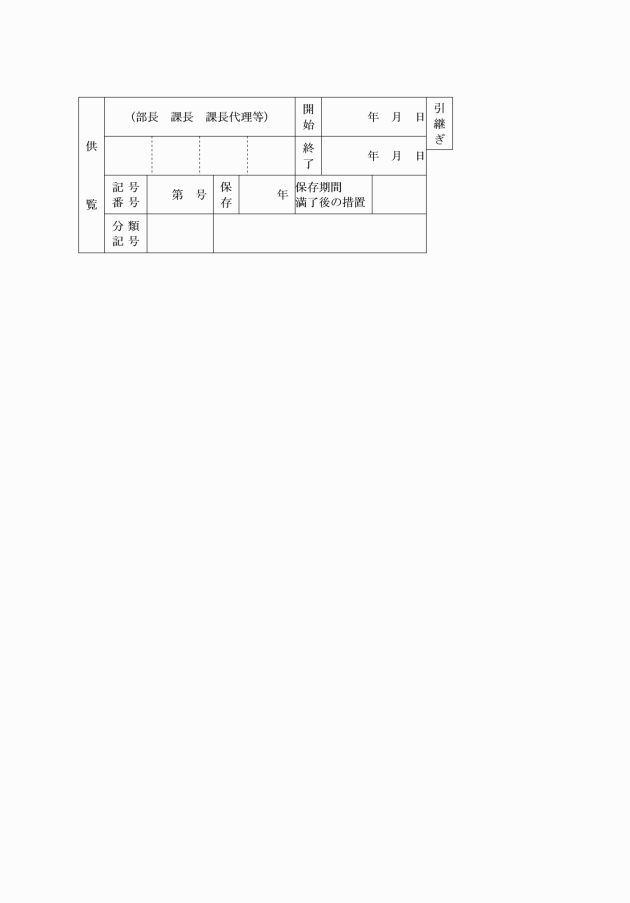

(4) 軽易な内容の文書を供覧する場合には、その文書の表面の余白に、又は余白を利用し難い場合にあっては紙片等を添付して、下記様式の内容を満たす供覧欄等を設け、供覧すべきものであること。

(5) 決定後供覧の方法を利用することにより、決定前の単に供覧にとどまる意味の起案文書の回付を極力避けるよう留意する必要があること。

8 資料文書等の登録等(第31条)

(1) 対象

保存期間が1年以上の資料文書、帳票、図画、写真及びフィルムについて、文書総合管理システム又は特例管理帳票に必要に応じて文書管理事項を記録すること。

(2) 文書管理事項の記録時点

ア 資料文書は、その内容、性質等を勘案した上で、記録が必要と判断された場合には、主務課長がその内容を確認した時点で文書総合管理システム又は特例管理帳票に記録すること。

(ア) 電磁的記録にあっては、次の時点で記録すること。

① 光ディスク等の記憶媒体、ビデオテープ又は録音テープによるものは、主務課長が内容を確認した時点

② 業務システムによるものは、システム稼働時点。その後は毎年作成のものにあっては年度当初。臨時に作成するものは作成時

(イ) 主務課長は、包括的な指示により、内容の確認をすることができること。

(例) 担当課長等が置かれている場合、主務課長が当該担当課長が担任する事務について行う包括的な指示のこと。

(ウ) 次のようなものは、記録の必要はないこと。

① 課長代理級以下の職員のみの検討にとどまり、主務課長の検討に付されていないもの

② 主務課長の検討に付したが、内容が資料文書としての単位性を得るまでに至らないとされたもの

③ 第20条の2第2項の規定に基づき、いずれ起案文書に添付して経過資料とすることを想定しているもの

(エ) 文書管理事項を記録した資料文書について、その後、上位の職位の者への検討が進む段階で内容が変化したときも、資料文書としての同一性が維持されていると主務課長が確認する限りにおいて、当該登録の件名の変更や新たな件名の登録は必要ないこと。

(オ) 部長以上の職位の者が作成し、又は取得した資料文書については、所管の主務課長に当該部長等から伝えた時点で記録をすること。

イ 帳票は、その様式を定めた際に記録し、かつ、その名称による細項目を設けること。また、規則等の根拠に基づき、帳票の使用が義務付けられている場合等においては、その名称による細項目を設けることをもって足り、記録を要しないこと。いずれの場合にあっても、当該帳票を用いて作成した個々の公文書については記録を要しないこと。

(例) 超過勤務命令簿、旅行命令簿

この場合に、備考欄に必要な事項を記録すること。

(例) 会計年度を超えて使用する帳票の場合、帳票を初めて作成し始めた会計年度を備考欄に記録すること。

ウ 図画、写真及びフィルムは、作成又は取得した時点で記録すること。なお、別に定めがあるものについては、当該定めにより管理するものとし、記録を要しない(東京都図書類取扱規程(平成元年東京都訓令第6号)、東京都印刷物取扱規程(昭和28年東京都訓令甲第55号)など。)。

また、契約の成果物として取得したもので、別の定めによる管理の対象とならないものについては、当該契約の起案文書と一体で管理するものとし、新たな記録を要しない。

9 処理の促進(第32条)

(1) ファイル責任者は、文書総合管理システム又は特例管理帳票に文書管理事項を記録した公文書が起案日等から相当の日時が経過してもなお引き継がれないときは、当該公文書に係る事務担当者に対し、その事務処理を促し、又は必要な助言を行うべきものであること。

(2) 決定権者は、処理件数が多い場合等、その必要に応じて、既決箱、未決箱等を備え、処理に支障のないように努めるべきものであること。

10 公印及び電子署名(第35条)

(1) 第35条第1項に規定する公印の押印は公印管理者により行われるものであり、公印の押印、事前押印及び公印印影の印刷は東京都公印規程(昭和28年東京都規則第158号)の定めるところにより行われるものであること。

(2) 公印を押印した者は、起案文書の公印照合・押印欄に署名し、又は押印しなければならないものであること。ただし、起案文書が文書総合管理システムの電子決定方式で決定されたものである場合には、決定済みの内容を文書総合管理システムにより記録した用紙により公印照合を行うものとする。この場合において、当該用紙の公印照合・押印欄に署名し、又は押印しなければならないものであること。

なお、公印管理者等が特に必要と認める場合には、文書総合管理システムにより照合を行うことができる。この場合には、その旨を文書総合管理システムに記録するものとする。

(3) 第35条第2項の規定に基づく電子署名の付与については、東京都電子署名規則(令和4年東京都規則第216号)の定めるところにより行われるものであること。

(4) 東京都電子署名規則第2条第5号に規定する当事者型電子署名を付与する際は、文書総合管理システムを使用して記録した起案文書の電磁的記録を用いて電子署名照合を行うものとする。この場合において、当事者型電子署名を付与した者は、起案文書の電磁的記録の公印照合・押印欄及び同規則第10条第1項に規定する電子署名使用簿に記名しなければならないものであること。

(5) 東京都電子署名規則第2条第6号に規定する立会人型電子署名を付与する際は、同規則第11条第1項に規定する確認同意者又は同条第2項に規定する確認同意担当者(以下「確認同意者等」という。)は、同規則第2条第4号に規定する立会人型電子契約サービス上に送信された電磁的記録と決定済みの起案文書とを照合するものとする。この場合において、同規則第3条第1項第1号に規定する場合にあっては、確認同意者等は、立会人型電子署名を付与した電磁的記録に確認同意者等の氏名及び日付を記録しなければならないものであること、同項第2号に規定する場合にあっては、確認同意者等は、決定済みの起案文書に確認同意をした日付を記載の上、署名し、又は押印しなければならないものであること。

(6) 第35条第3項第2号にいう「都の機関等に対し発信する公文書」とは、次に掲げる公文書をいうものであること。

ア 東京都の機関のうち、東京都文書管理規則適用外である機関(議会局、行政委員会(収用委員会及び労働委員会を除く。)及び公営企業局)に発信する公文書

イ 東京都、東京都知事等に対し発信する文書で、法令等の定めにより知事名を用いる必要のある公文書

ウ 職員に対し発信する命令、許可等の公文書のうち、個々の職員を名宛人としないもの

(7) 第35条第3項第3号に規定する場合について、行政機関又はこれに準ずる機関に対し発信する施行文書は、一般に東京都と受領者との関係において施行文書の真正性に疑義が生じるおそれが低いことから、重要なものを除き公印の押印を省略することができるものとすること。

なお、「重要なもの」とは、許可、認可等の処分に関する公文書等、行政機関又はこれに準ずる機関に対し発信する施行文書であっても、特に真正性の保証が求められるものをいうものであること。

(8) 第35条第3項第4号にいう「軽易な公文書」とは、おおむね単なる事実の通知、照会、回答等の公文書をいうものであること。

11 発送(第36条)

(1) 電子決定方式で決定された起案文書に基づく施行文書を庁内に対し電子文書で発送する場合は、原則として文書総合管理システムの施行機能を利用して行うこととし、当該施行文書以外の電磁的記録の施行文書を発送する場合は、原則としてTAIMS等の情報処理システムを利用して行うこと。ただし、施行文書の中に秘密の事項が含まれるものなど総務局長が別に定める施行文書については、文書総合管理システム又は情報処理システムによる送信の方法により発送することはできないので注意すること。

(2) 書留扱い等による公文書を郵便又は信書便により送付した場合には、当該公文書の引受けの際に付された番号等を文書総合管理システム又は特例管理帳票に記録するものであること。

(3) 書留扱い等による文書の引受けに係る証書は、起案文書に添付しておくものであること。

(平12 12総総文441・平14 13総総文765・平15 14総総文776・平19 18総総文1770・平19 19総総文769・平20 19総総文1488・平21 20総総文1324・平22 22総総文497・平27 26総総文1231・平28 27総総文1381・平29 28総総文1780・平29 29総総文439・令2 31総総文1916・令2 2総総文1501・令4 3総総文1624・令4 4総総文316・令4 4総総文1348・令5 4総総文1709・令6 5総総文1609・令7 6総総文1708・一部改正)

1 分類の基準及び分類記号(第38条)

(1) 課の文書管理基準表

ア 主務課長は、分類記号、保存期間、保存期間満了後の措置、事案決定区分等をまとめた、大項目・小項目・細項目の3段階の階層構造による文書管理基準表を作成し、当該基準表の内容を文書総合管理システムに登録すること。

イ 文書管理基準表の保存期間の欄及び保存期間満了後の措置の欄には第47条第4項に規定する局の文書保存期間・移管基準表に定められている保存期間及び保存期間満了後の措置を、文書管理基準表の決定区分の欄には東京都事案決定規程(昭和47年東京都訓令甲第10号)別表及び同規程第4条第2項に基づいて作成された事案の実施細目(以下「事案決定実施細目」という。)に定められた事案決定区分等を、それぞれ記録しておくものであること。

ウ なお、局の文書保存期間・移管基準表、東京都事案決定規程別表及び事案決定実施細目に定められている項目は、通常、文書管理基準表に用いる項目よりも包括的に定められている。したがって、これらに定められている保存期間、保存期間満了後の措置及び決定区分を文書管理基準表に記録するに当たっては、文書管理基準表の項目が局の文書保存期間・移管基準表、事案決定実施細目等のどの項目に該当するかを判断し、その該当する保存期間、保存期間満了後の措置及び決定区分をそれぞれ記録するものであること。また、第47条第5項の規定により、総務局長が定める共通事務に関する参考資料(第6の2(4)。以下「共通事案の文書保存期間・移管基準表(参考)」という。)を活用すること。

(2) 細項目

ア 細項目は、より的確に分類の内容を示し、円滑な管理に資するため、事務の内容としては同じものであっても保存期間又は保存期間満了後の措置が異なる場合は、保存期間及び保存期間満了後の措置の組合せごとに別の細項目とすること。このことによって、よりきめ細かな文書管理に資すること。

イ 細項目は、従来、小項目の内訳として、必要な場合にのみ設置している場合が多いが、今後は、管理の対象が資料文書等にも拡大し、より的確な管理ができるよう充実を図ること。

ウ 各課共通の事務に係る大項目、小項目及び細項目の区分については、共通事案の文書保存期間・移管基準表(参考)を活用することも効果的であること。

(3) 分類記号

ア 「分類記号」は、的確な文書管理を行うため、細項目ごとに付するものとすること。

イ 細項目は、(2)アで記すように同じ内容の事務についても保存期間及び保存期間満了後の措置の組合せごとに付するものであることから、分類記号は保存期間及び保存期間満了後の措置の組合せごとに付することになるものであること。

ウ 文書総合管理システムによる公文書の管理を円滑に行い、また、今後の細項目の追加を考慮して分類記号を付するため、分類記号の設定に当たっては、旧規程によるものより桁数を増やしたり、設定方法を工夫するなどを行うこと。

2 電子文書の整理(第38条の2)

(1) 文書総合管理システムに記録し、処理した電子文書は、同システムにより整理し、保存するものとする。

(2) 電子起案方式による事案決定等の過程において、文書の資料を添付する場合、回付の途中で書面起案方式に変更する場合等、文書が介在した処理を行った場合には、次のように取り扱うこと。

ア 電子文書について、文書総合管理システムによる収受の処理(以下「電子収受」という。)、電子決定方式による事案の決定(以下「電子決定」という。)等の電子的な処理を行った場合には、当該電子文書を原本として取り扱うこと。また、文書による収受の処理(以下「文書収受」という。)、書面決定方式による事案の決定(以下「書面決定」という。)等、文書で処理した場合には、当該文書を原本として取り扱うこと。

イ 電子収受又は電子決定を行った電子文書を文書総合管理システムを利用して紙に記録した場合は、電子文書を原本とし、紙はその写しとして取り扱うこと。

ウ 文書収受をした文書について、スキャナ等を利用して文書総合管理システムに記録した場合は、当該文書を原本とし、電子化した電子文書はその写しとして取り扱うこと。なお、収受文書以外の文書をスキャナ等で電子化し、起案文書等の添付ファイルとして使用した場合は、電子文書を原本として取り扱うこと。

(例)

(ア) 電子収受した電子文書を文書総合管理システムで紙に記録し、書面決定等の処理を行った場合

収受文書としては、電子収受した電子文書が原本であり、記録がなされた紙(以下「出力用紙」という。)は、収受文書の写しとなる。この場合には、当該出力用紙を書面起案方式による起案文書とともに保存すること。なお、出力用紙の余白には、規則の定めるところにより、必要に応じて、当該収受文書の収受年月日、分類記号、保存期間及び保存期間満了後の措置を記載すること。

(イ) 公印を押印するため、電子決定した電子文書を文書総合管理システムで紙に記録し、公印照合処理を行った場合

公印押印前までの電子文書は原本として保存すること。第3の10(2)に規定するとおり、照合の処理に必要な電子文書を紙に出力して公印照合を行い公印を押印することとなるが、そのうち、公印照合・押印欄に署名又は押印した用紙及び割印を押した施行案文等の事務処理の記録が残る部分については、起案文書の一部として原本として取り扱い、保存すること。それ以外の出力した紙については、資料文書であり、保存期間が1年未満のものについては、事務遂行上、必要な期間が過ぎた時点で廃棄すること。したがって、この場合において、公印押印前までの電子文書の原本に加え、公印押印において生じた紙の公文書の事務処理の記録が残る部分が原本として存在することとなる。

(ウ) 電子起案方式で起案した電子文書を、回付の途中で書面起案方式に変更し、書面決定を行った場合

書面決定された起案文書を原本として保存すること。ただし、起案文書のうち回付の途中まで電子文書に決定関与した部分の記録については、その限りにおいて当該記録が原本となるので、適切に保存するものとする。

(エ) 電子起案方式の起案文書に、別途文書を添付して電子決定を行った場合

電子文書を原本として保存することとし、添付の文書については、文書総合管理システムから当該電子決定の経過を記録した紙を出力した上で、当該紙を付加して保存すること。

(3) 東京都電子署名規則第2条第5号に規定する当事者型電子署名を付与する場合は、第3の10(4)に規定するとおり、文書総合管理システムを使用して記録した起案文書の電磁的記録を用いて電子署名照合を行い電子署名を付与することとなるが、そのうち、公印照合・押印欄に電子署名照合・付与した者が記名した起案文書の部分の電磁的記録は、起案文書の一部として原本として取り扱い、保存すること。したがって、この場合において、電子文書の原本に加え、電子署名付与において生じた起案文書の部分の電磁的記録が原本として存在することとなる。

(4) 東京都電子署名規則第2条第6号に規定する立会人型電子署名を付与する場合は、第3の10(5)に規定するとおり、決定済みの起案文書を用いて照合及び確認同意することとなるが、そのうち、同規則第3条第1項第2号に規定する場合にあっては、確認同意者等が日付等を記載した起案文書は、起案文書の一部として原本として取り扱い、保存すること。したがって、この場合において、電子文書の原本に加え、電子署名付与において生じた起案文書が原本として存在することとなる。

公文書(電子文書を除く。以下3の中で同じ。)の整理に当たっては、公文書をいつでも容易に利用することができるように、所定の場所に組織的(分類記号別かつ1件ごと)に整理し、及び保存しておくものとすること。

(1) 一群の公文書としての公文書の編集及び製本

公文書を1件ごとに整理したのでは公文書の利用目的を達成することに著しい不便を来す場合に限って認められるものであり、一件態として管理されている公文書群のすべてについて編集し、製本する必要があるとは限らないものであること。さらに、当該公文書群中の一部の公文書を頻繁に利用する必要がある場合には、安易に当該公文書群を編集し、製本すべきではないこと。

(2) 一群の公文書として編集し、製本した公文書の表(表紙又は背表紙)には次の事項を必ず記載しなければならないこと。

ア 保存期間(公文書群中に異なった保存期間の公文書があるときは、最も長期にわたって保存する公文書の保存期間)

イ 保存期間満了後の措置(公文書群中に公文書館に移管すべき公文書及び廃棄すべき公文書がともに含まれるときは、公文書館に移管するものとする。)

ウ 分類記号(公文書群中に異なった分類記号の公文書があるときは、主たる公文書の分類記号)

エ 件名(公文書群中に異なった件名の公文書があるときは、主たる公文書の件名)

オ 公文書の記号・番号(文書番号については編集し、製本した公文書の内部に索引を設ける方法も認められる。)

(3) 公文書の整理の手法

公文書の整理の基本的な手法としては、従来からのファイリング・システムを標準とすること。

公文書をファイリング・システムにより整理するには、ファイリング・キャビネット(以下「キャビネット」という。)又はファイルボックスを用いることが最も基本的な方法であること。

ファイルボックスを使用して公文書の保存を行うときは、あらかじめ主務課長がファイルボックスの置き場所を指定しなければならないこと。

なお、公文書の形状、公文書の性質その他の理由によりキャビネット又はファイルボックスによる整理方法以外の方法によることが、公文書を保存する上で必要かつより効果的である場合は、その方法を用いることができるものであること。

(4) キャビネットによる公文書の保存は課ごとに行うのが原則であるが、職員の数が少ない場合、公文書の発生量が少ない場合、事務室が狭い場合その他の事情から必要があると認められる場合においては、主務課長は、他の課の長と協議して、その課と共同のキャビネットに公文書を保存することが認められるものであること(第40条第4項)。ただし、共同で公文書を保存することができる場合は、キャビネットによる保存を行う場合に限られ、ファイルボックスにより保存を行う場合には認められないものであること。

なお、この場合においては、共同のキャビネットが他の課の事務室に置かれている場合であっても、第40条第3項の解釈においては当該キャビネットはそれぞれそのキャビネットを利用する課の事務室に置かれているものと解して差し支えないものであること。

(5) 主務課等で管理する電磁的記録(業務システムによるもの及び電子文書を除く。)については、次のような方法で整理すること。

ア 光ディスク等

年度別及び分類記号別に光ディスク等を作成し、ファイルを保存すること。

光ディスク等の本体又はケースには、作成年度、分類記号等を記載して、課で定めた保存場所に整理して保存すること。

なお、一つのフォルダに保存する電磁的記録の件数が少ない場合は、複数の分類記号をまとめた光ディスク等を作成しても差し支えないこと。

イ ハードディスク

ハードディスクに保存する場合は、ハードディスク上に、課の電磁的記録を保存する共有フォルダを定めること。

その共有フォルダ内に年度別のフォルダを作成し、その年度別フォルダ内に分類記号別のフォルダを作成すること。分類記号別のフォルダ内に個別のファイルを保存することとなる。

なお、一つのフォルダに保存する電磁的記録の件数が少ない場合は、光ディスクと同様の扱いとする。

ウ バックアップ

操作上の誤りなどにより記録された内容が消失してしまう場合に備えて、いわゆるバックアップなど内容の保全上必要な措置を講ずること。

4 公文書の常用(第41条)

(1) 電子文書以外の常用文書は、常用期間(常用文書における常時利用する期間をいう。以下同じ。)中は原則として事務室内で管理するものとし、第44条第2項の規定により総務局長が一括して行う保存委託を行わないものとすること。

(2) 常用文書として指定されるべき公文書は、おおむね次に掲げるようなものである。

ア 行政処分に係る公文書であって、当該処分に関する事後の指導・監督上必要とされるもの

イ 契約に係る公文書であって、その履行が完了するまでの間常時利用する必要があるもの又は当該契約の履行に係る他の公文書と一件態として管理する必要があるもの

ウ 不服申立て、訴訟等に係る公文書であって、当該事件が完結するまでの間常時利用する必要があるもの又は当該事件の完結に係る公文書と一件態として管理する必要があるもの

エ 継続的に記録する帳票及び継続的に利用することが予定されているコンピュータシステム

オ その他事務処理上常時参照する必要があるもの

(3) 常用文書の指定は、当該公文書を常用する必要が生じた時に随時行うことができること。したがって、主務課長が公文書を作成し、又は取得し、文書総合管理システム又は特例管理帳票に文書管理事項を記録する時点及び当該記録の日が属する年度中に限らず、保存期間中であればいつでも必要に応じ常用指定が可能であること。

なお、保存期間の途中で指定された常用文書を保存する場合は、第48条第6項の規定に基づき、常用期間の終了後改めて当該公文書の保存期間を保存すること。

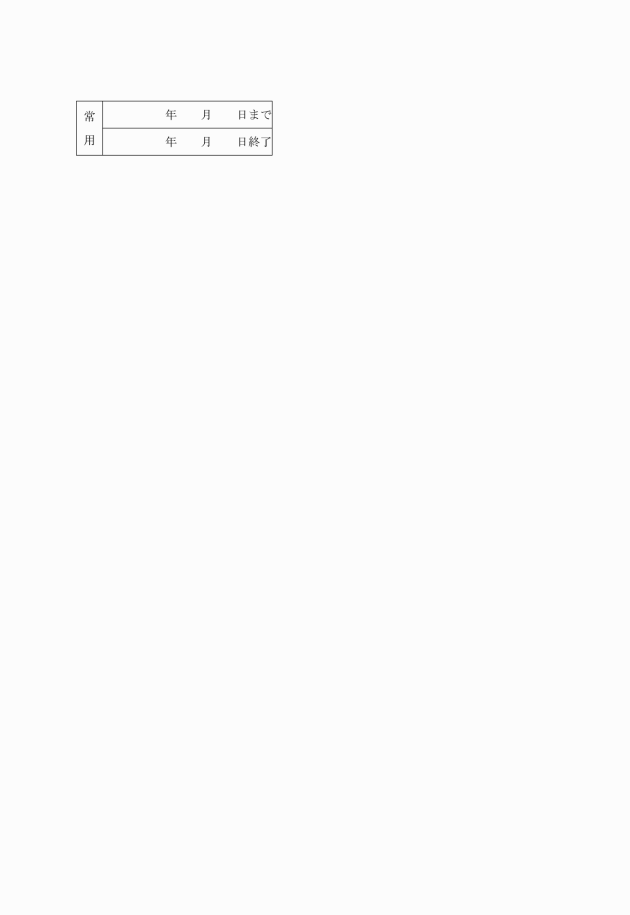

(4) 常用文書の指定があったときは、ファイル責任者は、当該公文書の余白等(光ディスクの場合は本体又はケース)に次の様式による表示をし、常用期間があらかじめ明らかな場合はその年月日を上欄に記載し、常用期間が終了した場合はその年月日を下欄に記載すること。

なお、電磁的記録及び文書総合管理システムに記録されている電子文書で文書総合管理システムに文書管理事項を一式として記録されているもののうち、媒体の性質上第41条第2項に定める常用文書である旨の表示が困難なものについては、文書総合管理システム又は特例管理帳票に常用に係る記録をすれば足りるものとすること。

なお、常用文書の指定は、主務課長が行うものであるが、その指定に当たってはその必要性を慎重に検討し、濫用することのないように留意しなければならないものであること。

(平14 13総総文765・平15 14総総文776・平20 19総総文1488・平21 20総総文1324・平29 28総総文1780・平29 29総総文439・令2 31総総文1916・令2 2総総文1501・令4 4総総文1348・令5 4総総文1709・一部改正)

1 引継ぎ等(第42条)

(1) ファイル責任者は、文書総合管理システムにより使用を終了した電子文書について、引継ぎ処理を行い登録事項が適正かどうか点検すること。

(2) 事務担当者は、公文書(電子文書を除く。以下1から3までにおいて同じ。)の使用を終了したときは、当該公文書(常用文書を含む。常用文書については、第4の4を参照すること。)を自己の手元に置くことなく、直ちにファイル責任者に引き継ぐものとする。

(3) ファイル責任者は、引継ぎを受けた公文書について文書管理上の要記載事項が適正に記載されているか否かを点検する必要がある。これは、当該公文書を適正に保存し、及び利用していくための出発点ともいうべき重要な職務であること。

(4) 公文書は、所定の場所に保存されるべきものであるので、ファイル責任者は、常に使用を終了した公文書の回収に努めなければならないものであること。

2 移換え等(第43条)

(1) 移換えは、公文書を会計年度ごとに区分して、公文書の適正な管理を図るために行うものであること。

なお、書棚等を利用して公文書を保存する場合又は3以上の会計年度の公文書を事務室に保存する場合においても、これに準じて処理すべきものであること。

(3) 会計年度の末に作成した起案文書で翌会計年度の会計事務に係るものは、当該翌会計年度には移換えを行わず、翌々会計年度に移換えをすること。

3 保存箱への保存等(第44条)

(1) 公文書を保存箱に収納して書庫等に保存する場合、その箱に文書検索のために必要な表示を行うなどしておくこと。

(2) 総務局長は、第2項の規定に基づき、民間倉庫への公文書の保存の委託に関し必要な事項を定めること。

(平15 14総総文776・平20 19総総文1488・平21 20総総文1324・平29 29総総文439・一部改正)

1 保存期間の種別(第46条)

(2) 1年未満の種別は、資料文書を、文書管理の具体的な対象としたことに伴い、規定したものであること。

2 局の文書保存期間・移管基準表の作成等(第47条)

(1) 公文書の保存期間は、単に行政運営上の必要性だけでなく、都民の立場からみた利用価値、文化遺産としての保存の必要性等についても十分考慮して定められなければならないものであること。

(3) 以下のアからエまでのいずれかに該当する公文書は、「歴史資料として重要な公文書」に当たり、保存期間満了後には公文書館に移管すること。

ア 組織及びその機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に関する重要な情報が記録された公文書

イ 都民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された公文書

ウ 都民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録された公文書

エ 都の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された公文書

なお、個別の公文書について保存期間満了後の措置を判断するに当たっての具体的な基準は、規則第47条第3項によること。

(5) 総務局長は、局の各課に共通する事務に関し、局の文書保存期間・移管基準表の作成に資する資料を作成し、局長に提供することによって、各局等の間で共通する事項の保存期間及び保存期間満了後の措置に大きな差異を生じることのないよう努めるものとすること。

(6) 資料文書の保存期間は、10年、5年、3年、1年又は1年未満とすること(規則別表第一)。

(例)・作成した資料文書は、原則として1年保存とすること。

・会議等で配布され、取得した資料文書で、事務遂行上1年以上の保存の必要が認められないものは、1年未満の保存期間とすること。

(7) 起案文書の作成に使用した電磁的記録(電子起案方式による起案文書に添付するものを除く。)は、資料文書であり、その保存期間は、当該起案文書と同一の保存期間とする必要はないこと。

(8) 局の文書保存期間・移管基準表の改正を行った場合、改正後の保存期間及び保存期間満了後の措置は、特に必要がある場合を除き、改正前に局の文書保存期間・移管基準表に従い定めた課の公文書の保存期間及び保存期間満了後の措置には適用しないこととする。したがって、各局の文書保存期間・移管基準表を改正する際にその旨を記録しておくものとする。

3 保存期間及び保存期間満了後の措置の設定(第48条)

(1) 主務課長は、保存期間及び保存期間満了後の措置を定めるに当たっては、局の文書保存期間・移管基準表に従い、公文書ごとに適切に定めなければならないものであること。

(2) 主務課長は、第2条第1号に規定する公文書を保存期間が満了するまで適切に保存しなければならないこと。

なお、適切な保存の判断に当たっても、第47条第1項に定める事項について考慮すること。また、資料文書は、当該資料文書に係る事項について起案を実施する場合は、当該起案文書へ添付することを原則とすること。さらに、資料文書のその他の保存方法としては、共有フォルダ内への電磁的記録の保存、執務室内での保管、文書総合管理システムへの登録等が考えられること。

(3) 主務課長は、公文書を保存期間が満了する日までの間、保存するものであるが、保存期間を超えて保存する必要があると認める場合は、局の庶務主管課長の承認を得て、必要な期間当該公文書を保存することができること。

また、第48条第3項の「特別な事情があると認める場合」とは、公文書の性質等に照らし、必要と認められる場合を指し、この場合には、庶務主管課長の承認に代えて、又はこれに加えて局長の指定する者の承認を得るものとすることができること。この場合であっても、局長は、局の庶務主管課長と同等の第三者的関与ができる者(文書事務を主管する担当課長、所の庶務主管課長等)を指定しなければならないこと。

(4) 保存期間の満了の日

ア 1年未満の公文書は、作成し、又は取得した日から1年未満の期間内において事務遂行上必要な期間の終了する日であること。

この場合において、作成し、又は取得した日においては事務遂行上必要な期間は1年未満の予定であったが、実際に事務遂行をしたところ、必要な期間が1年以上となったときは、当該公文書の保存期間は、1年以上の保存期間とすること。したがって、保存期間の満了の日は、当該1年以上の保存期間の満了の日となり、事務遂行上必要な期間が終了した日ではないこと。

イ 保存期間が1年以上の公文書の保存期間の満了の日は、作成又は取得の日から1年、3年等を経過する日ではなく、作成又は取得の日の属する会計年度の翌会計年度の初めから起算して1年、3年等の期間の経過する日とすること。この点が、保存期間が1年未満の場合と異なること。

4 公文書の公文書館への移管(第49条)

(1) 移管しようとする公文書に、公文書管理条例第19条第1項第1号イからハまでに掲げる情報(以下「利用制限情報」という。)が記録されており、公文書管理条例第10条第3項の規定により、公文書館において利用の制限を行うことが適切である旨の意見を付す場合は、主務課長は、その旨を記載した起案文書により移管の決定を行う必要があること。この場合において、当該起案文書には、利用制限情報を規定する条項(公文書管理条例第19条第1項第1号イからハまで)のうち該当するもの及び必要に応じ当該情報の内容について記載すること。

(2) 主務課長は、第8条の2第2項の規定により、文書総合管理システムに公文書の文書管理事項を記録するに当たり、当該公文書が保存期間満了後に公文書館に移管すべきものであって、当該公文書に利用制限情報が記録されている場合は、併せて文書総合管理システムに公文書館において利用の制限を行うことが適切である旨の意見を記録すること。ただし、これは、公文書管理条例第10条第3項の規定により実施機関としての意見を付すためには、移管する公文書の内容を最もよく理解した起案者又は事務担当者が文書総合管理システムへの記録を行う時点で、その見解を記録しておくことが合理的であることから行うものであり、実施機関としての意見は、飽くまで当該意見を記載した起案文書による移管の決定をもって確定するものであること。

(平15 14総総文776・平19 18総総文1770・平21 20総総文1324・平29 28総総文1780・平29 29総総文439・令2 31総総文1916・令2 2総総文1501・一部改正)

1 電子文書等の利用(第49条の2)

(1) 公開件名等の文書情報は、文書総合管理システムを利用する職員に提供されるとともに、東京都の情報公開用システムに送られ、インターネットを通じ都民に公開される。よって、公文書の件名に個人名等の情報公開条例第7条に規定する不開示情報が含まれているときは、不開示情報を含まないものを公開すること。また、当初より件名に不開示情報を含めないような工夫が望まれるものであること。

(2) 公開件名の確定及び公開指定に当たっては、主務課長の決定を得ること。なお、公開対象となる文書件名等には秘密文書に指定したものの件名等も含まれること。

(3) 文書総合管理システムに記録された起案文書等のうち、電子文書の内容は、事案の決定等の処理を行った後は、秘密指定の文書を除き、主務課の職員が利用することができるものとしたこと。

2 主務課の職員以外の職員の公文書の利用(第52条)

ファイル責任者は、保存されている公文書(電子文書を除く。)を利用させるために、保存場所から持ち出すときは、持ち出し先等について当該公文書の所在が常に明らかになるよう、持ち出し先、公文書の分類記号、件名、持ち出した日、返却した日その他の必要な事項を貸出カード(この依命通達の別記第3号様式の例による。)に記録しておくこと。

(平15 14総総文776・全改、平29 29総総文439・令6 5総総文1609・一部改正)

1 公文書の廃棄(第53条)

(1) 保存期間の満了前における廃棄は、当該公文書を廃棄しなければならない特別の理由がある場合を除いて、原則として認めないこと。これは、保存期間は、原則として公文書の保存の最低期間であることによること。

(2) 第53条第1項に規定する「重要な公文書」とは、決定権者が部長以上の職にあり、かつ、保存期間が5年以上のもの(特例管理帳票により管理されている文書を除く。)等をいうこと。

(3) 廃棄の際の承認は、原則として局の庶務主管課長が行うこと。

また、第53条第1項ただし書の「特別な事情があると認める場合」とは、公文書の性質、事務量等に照らし、必要と認められる場合を指し、この場合には、より適切な確認を行うために、庶務主管課長の承認に代えて、又はこれに加えて局長があらかじめ指定する者の承認を得るものとすることができること。この場合であっても、局長は、局の庶務主管課長と同等の第三者的関与ができる者(文書事務を主管する担当課長、所の庶務主管課長等)を指定しなければならないこと。

(4) 重要な公文書については、毎年度、廃棄の状況を文書課長へ報告しなければならないこと。

2 廃棄の方法(第56条)

なお、電磁的記録の廃棄方法として消去を追加したものであること。

(平14 13総総文765・平15 14総総文776・平27 27総総文1091・平29 28総総文1780・平29 29総総文439・令2 2総総文1501・令6 5総総文1609・一部改正)

1 公文書の管理に関する点検等(第56条の2)

(1) 公文書管理条例第12条の規定に基づき、局長は、公文書について、毎年度点検し、場合によっては、適切な公文書管理に向けた措置を実施するべきこと。

(2) 局長が点検すべき項目は、次のとおりであること。

ア 文書保存の実施状況、キャビネットへの保管状況等、局における公文書の管理の方法(第56条の2第1項第1号)

イ 第56条の2第2項に基づき、必要な措置をとった場合には、その後の実施状況

ウ 特例管理帳票による公文書の管理状況その他の別に定める公文書の管理に関する事項

(3) 局長は、適切な公文書管理を実現するために、文書管理に関する調査、指導その他の必要な措置をとらなければならないこと。この権限は、公文書管理条例第12条により認められたものであること。

2 管理状況の報告(第56条の3)

公文書管理条例第13条第1項に基づき、局の庶務主管課長は、公文書の管理に関する点検の結果その他総務局長が定める事項を文書課長に報告しなければならないこと。

(平29 29総総文439・追加)

1 秘密文書の指定等(第57条)

(1) この規定は、秘密文書の適正な処理の確保を図るとともに、情報公開条例に基づく公文書開示制度及び個人情報保護法に基づく個人情報の保護制度の円滑な運用に資するため規定されたものであること。

(3) 第1項に規定する秘密の取扱いを必要とする公文書は、次の区分のいずれかに該当するものを指定するものであること。

ア 法令及び条例の定めるところにより又は知事等が法律上従う義務を有する国務大臣その他国の機関の指示により、秘密として取り扱うものとされている公文書

公開禁止規定(訴訟書類の非公開等)、守秘義務規定(秘密漏えいに対する罰則等)等の対象となる情報を記録した公文書

イ 個人及び法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)の利益にかかわる公文書

(ア) 特定の個人を識別することができる情報又は特定の個人を識別することはできないが、漏らすことにより、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報(公にされているもの、公にすることが予定されるもの、又は人の生命、健康生活又は財産を保護するため、公にすることが必要と認められるものを除く。)を記録した公文書

① 住民(都民以外の者を含む。)に関する情報で、生活歴、心身の状況、所得、財産状況等の情報を記録した公文書

② 職員に関する情報で、職員の任用、退職、給与、分限、懲戒、健康管理等に関する情報を記載した公文書

(イ) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、漏らすことにより、当該法人等又は事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる情報を記録した公文書

ウ 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報で、漏らすことにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報を記録した公文書

エ 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の事務事業に関する情報であって、漏らすことによって、その事務事業の性質上、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報を記録した公文書

オ 第三者が漏らさないとの条件で任意に提供した情報であって、漏らすことにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるものを記録した公文書

カ 漏らすことにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報を記録した公文書

(4) 秘密文書として指定すべき公文書の実施細目(第58条)に示されていない公文書についても、主務課長は(3)に例示された公文書及び実施細目に示された公文書を参照して秘密文書の指定ができるものであること。

(5) 秘密文書の指定に当たっては、安易に公文書を秘密文書扱いにし、いたずらに都民が都政に対して不信感を抱くことのないように、十分配慮しなければならないものであること。

2 実施細目の制定(第58条)

実施細目は、局長が定めること。

3 秘密文書等の表示(第59条)

(1) 秘密の取扱いを要する公文書は、秘密文書と時限秘の秘密文書との2種類であり、秘密文書の指定をしたときは、文書総合管理システム又は特例管理帳票にその旨を記録すること。

(2) 秘密文書が起案文書(電子文書を除く。)及び起案用紙を用いた供覧文書の場合には「文書の取扱い」欄(第3の1(2))に秘密の表示をし、それ以外の公文書の場合には余白等(光ディスク等の場合は本体又はケース)に表示をすること。ただし、文書総合管理システムに電子文書として、業務システム等に電磁的記録として記録されている秘密文書については、この限りでない。

4 秘密文書の指定の解除(第60条)

主務課長は、秘密文書の取扱いを要しなくなったときは、必ず指定の解除をしなければならないこと。

5 秘密文書の取扱い(第61条)

(1) 秘密文書の取扱いに当たっては、秘密文書の記録内容の漏えい防止に努めなければならないこと。

(2) 秘密文書の指定を解除したときは、文書総合管理システム又は特例管理帳票の当該記録を削除すること。

6 秘密文書の保管(第63条)

秘密文書の保管に当たっては、規定の定めるところにより、秘密保持の徹底を図らなければならないこと。

7 特別の管理がされている資料の取扱い(第64条)

規則第2条第1号の2が引用する公文書管理条例第2条第2項第3号の規定により、東京都規則で定める都の機関等において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているものは、公文書から除かれるが、これらの資料についても公文書同様に適切な管理が行われるべきであることから、保存、利用、廃棄等の管理について必要な措置を講ずるよう努めるものとしたこと。

8 課を置かない部の特例(第65条)

組織規程第11条第2項の担当課長を置く部において、事務の性質、規模等を考慮して、当該担当課長が担任する事務の範囲内において、当該担当課長を課長と同様の取扱いをすることができるものとすること。この場合においては、事前に庶務主管課長の承認を得ておくこと。

(平15 14総総文776・平19 18総総文1770・平21 20総総文1324・平22 22総総文497・平27 27総総文1091・平29 29総総文439・令2 31総総文1916・令2 2総総文1501・令6 5総総文1609・一部改正)

1 施行日前に旧規程の文書管理カード又は特例管理帳票に所要事項を記載した文書の管理は、なお旧規程に定める方法によること。したがって、文書管理台帳に記録し直す必要はないものであること。(附則第2項)

2 起案文書については、施行日後も平成11年度内に作成するものは、年度当初からの一連の文書番号で管理することが円滑な事務に資すると考慮されることなどから、この規則の規定にかかわらず、なお旧規程に定める方法によること。したがって、施行日以後平成11年度内に作成する起案文書は、文書管理カードによる管理をすること。(附則第3項)

4 施行日前に作成し、又は取得した資料文書については、旧規程では文書管理カード等による文書管理をしていないが、施行日以後も保存する必要があると認められるものは、施行日に作成し、又は取得したものとみなすものであること。このことにより、施行日前に作成し、又は取得した資料文書は、施行日以後具体的な文書管理の手続の対象となること。

6 パソコンの設置状況、事務の性質等を考慮して、特例として旧規程による文書管理カードによって文書等の管理をすることができるものであること。(附則第7項)

7 文書等の管理を特別の管理の方法によって行っている場合、特例として、この規則による管理の方法によらないことができるものであること。(附則第8項)

8 施行日において、一括保存委託をしている資料文書については、文書管理台帳への記録に対する特例として、当該委託に係るリストによる管理などの方法によるものとすること。(附則第10項)

(令4 3総総文1624・一部改正)

第11 規則の一部改正(令和元年東京都規則第82号)に伴う取扱い及び経過措置

1 特例管理帳票

東京都文書管理規則の一部を改正する規則(令和元年東京都規則第82号)の施行日(令和2年4月1日。以下「令和元年度改正の施行日」という。)前において規則第10条第3項の登録がなされた特例管理帳票の様式については、令和元年度改正の施行日以後遅滞なく保存期間満了後の措置(第1 10(1))を記録する欄を設けること。ただし、当該特例管理帳票の様式を容易に改正することができない事情がある場合にあっては、当分の間、令和元年度改正の施行日前に登録された様式を使用することができることとし、当該特例管理帳票の主務課長は、当該特例管理帳票の余白を利用して保存期間満了後の措置を記載するなどの措置をとること。なお、保存期間満了後の措置を記録する欄を設ける様式の改正に係る規則第10条第2項の通知は、省略することができる。

2 特例起案帳票

令和元年度改正の施行日前において規則第21条第4項の登録がなされた特例起案帳票の様式については、令和元年度改正の施行日以後遅滞なく保存期間満了後の措置(第3 2(2)ア(イ))を記載する欄を設けること。ただし、当該特例起案帳票の様式を容易に改正することができない事情がある場合にあっては、当分の間、令和元年度改正の施行日前に登録された様式を使用することができることとし、当該特例起案帳票の主務課長又は事案を主管する課長は、当該特例起案帳票の決定文中に、又は余白を利用し保存期間満了後の措置を記載するなどの措置をとること。なお、保存期間満了後の措置を記録する欄を設ける様式の改正に係る規則第21条第3項の通知は、省略することができる。

(令2 31総総文1916・追加、令3 3総総文122・一部改正)

改正文(平成27年26総総文第1231号)抄

平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成27年27総総文第1091号)抄

平成28年1月1日から施行する。

改正文(平成28年27総総文第1381号)抄

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成29年28総総文第1780号)抄

平成29年4月1日から施行する。

改正文(平成29年29総総文第439号)抄

平成29年7月1日から施行する。

改正文(令和2年31総総文第1916号)抄

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和2年2総総文第1501号)抄

令和3年1月1日から施行する。

改正文(令和3年3総総文第122号)抄

令和3年6月21日から施行する。

改正文(令和4年3総総文第1624号)抄

令和4年4月1日から施行する。ただし、第10・7の改正については、令和4年7月1日から施行する。

改正文(令和4年4総総文第316号)抄

令和4年7月1日から施行する。

別記

第1号様式及び第2号様式 削除

(平15 14総総文776)