○東京都下水道局文書管理規程

平成一六年四月一日

下水道局管理規程第二三号

東京都下水道局文書管理規程(平成十一年東京都下水道局管理規程第四十九号)の全部を改正する。

東京都下水道局文書管理規程

目次

第一章 総則(第一条―第十二条)

第二章 文書等の収受等

第一節 電子文書の収受及び配布(第十三条―第十五条)

第二節 文書の収受及び配布(第十六条―第二十条)

第三章 文書の作成等(第二十一条―第四十条)

第四章 公文書の整理及び保存(第四十一条―第五十四条)

第四章の二 公文書の管理に関する点検等(第五十四条の二)

第五章 秘密文書の処理(第五十五条―第六十一条)

第六章 補則(第六十一条の二―第六十三条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、東京都公文書等の管理に関する条例(平成二十九年東京都条例第三十九号。以下「条例」という。)第十四条第一項の規定に基づき、東京都下水道局(以下「局」という。)における文書等の管理について必要な事項を定めるものとする。

(平二九下水管規程一七・全改、令元下水管規程一三・一部改正)

一 文書等 職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

一の二 公文書 文書等のうち、条例第二条第二項で定める公文書をいう。

二 文書 文字又はこれに代わるべき符号を用い、紙の上に永続すべき状態において職務に係る事案を記載したものをいう。

三 電子文書 電磁的記録のうち、第十八号の文書総合管理システムによる情報処理の用に供するため当該システムに記録されたものをいう。

四 部 東京都下水道局分課規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第一号。以下「分課規程」という。)第一条に規定する部をいう。

五 本部 分課規程第五条に規定する事業機関のうち流域下水道本部をいう。

六 所 分課規程第五条に規定する事業機関のうち下水道事務所、水再生センター(森ヶ崎水再生センターに限る。)及び基幹施設再構築事務所をいう。

七 課 分課規程第一条に規定する課並びに分課規程第五条に規定する事業機関のうち流域下水道本部水再生センター及び水再生センター(森ヶ崎水再生センターを除く。以下「センター」という。)、東京都下水道局流域下水道本部処務規程(昭和四十九年東京都下水道局管理規程第十七号)第二条に規定する課、東京都下水道局下水道事務所処務規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第四号)第二条第一項に規定する課及び東京都下水道局基幹施設再構築事務所処務規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第五号)第二条に規定する課をいう。

八 庶務主管課 部及び所の庶務をつかさどる課並びに本部管理部管理課(以下「管理課」という。)をいう。

九 主務課 当該文書等に係る事案を担当する課をいう。

十 主務課長 主務課の長をいう。

十の二 課長代理 分課規程第二条第六項に規定する課長代理及び同規程第五条に規定する事業機関の各処務規程に規定するこれに相当する職をいう。

十一 起案文書 事案の決定のための案を記載した電子文書又は文書をいう。

十二 審議 主管の系列に属する者がその職位との関連において、起案文書について調査及び検討をし、その内容及び形式に対する意見を決定権者に表明することをいう。

十三 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で起案文書について調査及び検討をし、その内容及び形式に対する意見を決定権者に表明することをいう。

十四 協議 主管の系列に属する者とそれ以外の者とが、それぞれ、その職位との関連において起案文書の内容及び形式についての意見の調整を図ることをいう。

十六 供覧文書 組織内において閲覧に供するため第三十四条第一項の規定により回付する電子文書又は文書で意思決定を伴わないものをいう。

十七 資料文書 公文書のうち、次に掲げる公文書以外のものをいう。

イ 起案文書、供覧文書、帳票、図画、写真及びフィルム

ロ 第四十二条の二第一項の規定により定めた保存期間が一年以上の収受文書

十八 文書総合管理システム 東京都文書管理規則(平成十一年東京都規則第二百三十七号)第二条第十八号に規定する文書総合管理システムをいう。

(平一八下水管規程四・平二〇下水管規程三一・平二七下水管規程一六・平二九下水管規程一七・令二下水管規程三〇・令二下水管規程四六・令六下水管規程一・一部改正)

(事案の決定の方式)

第三条 事案の決定は、第二十二条第一項の電子起案方式による起案文書に当該事案の決定権者が文書総合管理システムにより電磁的に表示し、記録する方式(以下「電子決定方式」という。)により行うものとする。

一 起案文書を利用する職員を限定する必要があるとき(下水道局長(以下「局長」という。)が別に定める場合を除く。)。

三 前二号のほか、電子決定方式によることが困難な特別の事情があるとき。

3 前二項の規定にかかわらず、緊急の取扱いを要する事案又は極めて軽易な事案については、起案文書によらないで事案の決定をすることができる。ただし、緊急の取扱いを要する事案の決定については、当該決定後にこの規程に規定する決定の手続を行わなければならない。

(平二九下水管規程一七・令二下水管規程七・令六下水管規程一・一部改正)

(文書等の取扱いの基本)

第四条 文書等は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が適正かつ能率的に行われるように処理し、及び管理しなければならない。

(文書主任及び文書取扱主任の設置)

第五条 総務部総務課(以下「総務課」という。)に文書主任を、その他の課に文書取扱主任を置く。ただし、局長が文書取扱主任を置く必要がないと認める課については、この限りでない。

2 文書主任及び文書取扱主任は、局長が任免する。

(令六下水管規程一・一部改正)

(文書主任及び文書取扱主任の職務)

第六条 文書主任及び文書取扱主任は、上司の命を受け、文書主任にあっては局及び総務課、文書取扱主任にあってはその所属する課における次に掲げる事務に従事する。

一 文書等の収受、配布及び発送に関すること。

二 起案文書の審査に関すること。

三 法規の調査及び解釈に関すること。

四 公報登載事項の報告に関すること。

五 公文書の整理、保管等に関すること。

六 東京都公文書館(以下「公文書館」という。)への公文書の移管に関すること。

七 文書等の管理に関する事務(以下「文書事務」という。)の指導及び改善に関すること。

八 文書総合管理システムの利用に係る調整等に関すること。

九 前各号に掲げるもののほか、その他文書事務に関し必要なこと。

(平二九下水管規程一七・令元下水管規程一三・令二下水管規程三〇・一部改正)

(ファイル責任者等の設置)

第七条 課の長(以下「課長」という。)は、その所管する課(第五条第一項ただし書の規定により文書取扱主任を置かない課を除く。)の職員(文書主任及び文書取扱主任を除く。)のうちからファイル責任者を一人指名する。ただし、文書等の発生量が少ないため、ファイル責任者を置く必要がないと認める場合には、課長は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)の承認を得て、ファイル責任者を置かないことができる。

2 課長は、必要があると認めるときは、ファイル責任者の補助者を置くことができる。

3 課長は、ファイル責任者を指名したときは、速やかに総務課長に通知するものとする。

(ファイル責任者の職務)

第八条 ファイル責任者は、その所属する課の文書主任又は文書取扱主任の職務を補佐するとともに、次に掲げる事務に従事する。

一 文書等の収受、配布及び発送に関すること。

二 文書等の処理の促進に関すること。

三 公文書の管理に要する帳票の記録及びその管理に関すること。

四 次条第二項に規定する文書管理事項に係る文書総合管理システムヘの記録に関すること。

五 前各号に掲げるもののほか、公文書の整理、保管等に関すること。

2 前条第一項の規定によりファイル責任者を置かない場合におけるファイル責任者の職務は、文書取扱主任(第五条第一項ただし書の規定により文書取扱主任を置かない課にあっては、当該課における庶務主管課の長(以下「庶務主管課長」という。)等)が行う。

(平一八下水管規程四・平二九下水管規程一七・一部改正)

(公文書の管理)

第九条 別に定めのある場合を除き、公文書の管理は、文書総合管理システムにより行うものとする。

2 主務課長は、別に定めのある場合を除き、公文書のうち、第四十二条の二第一項の規定により定めた保存期間が一年以上であるものについては、その件名、第十二条第一項の文書記号、同条第四項の文書番号、第四十一条第一項の分類記号、第四十二条の二第一項の保存期間、条例第七条第二項に規定する保存期間満了後の措置その他の総務部長が定める公文書の管理上必要な事項(以下「文書管理事項」という。)を文書総合管理システムに記録するものとする。

(平二九下水管規程六・平二九下水管規程一七・令元下水管規程一三・一部改正)

(文書管理帳票)

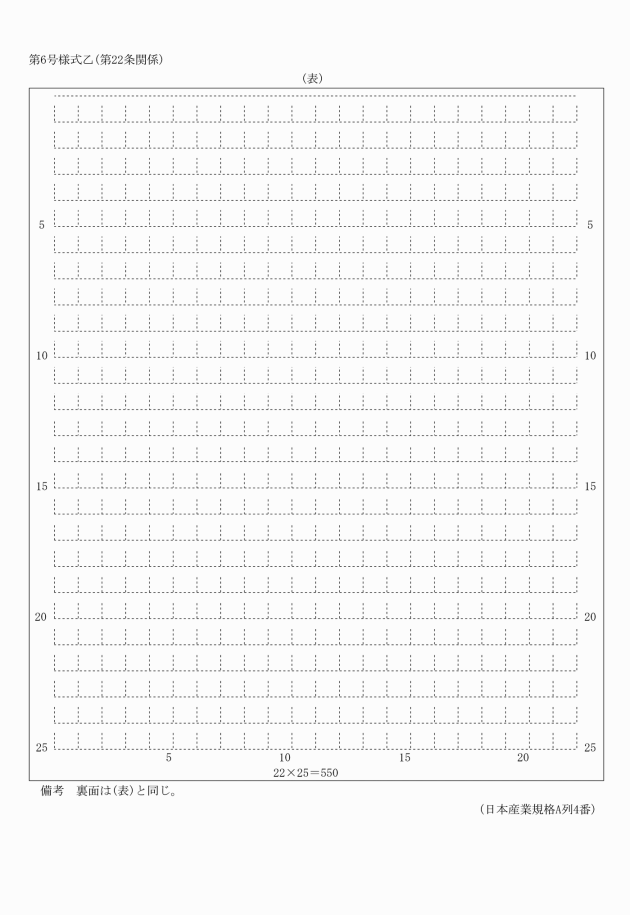

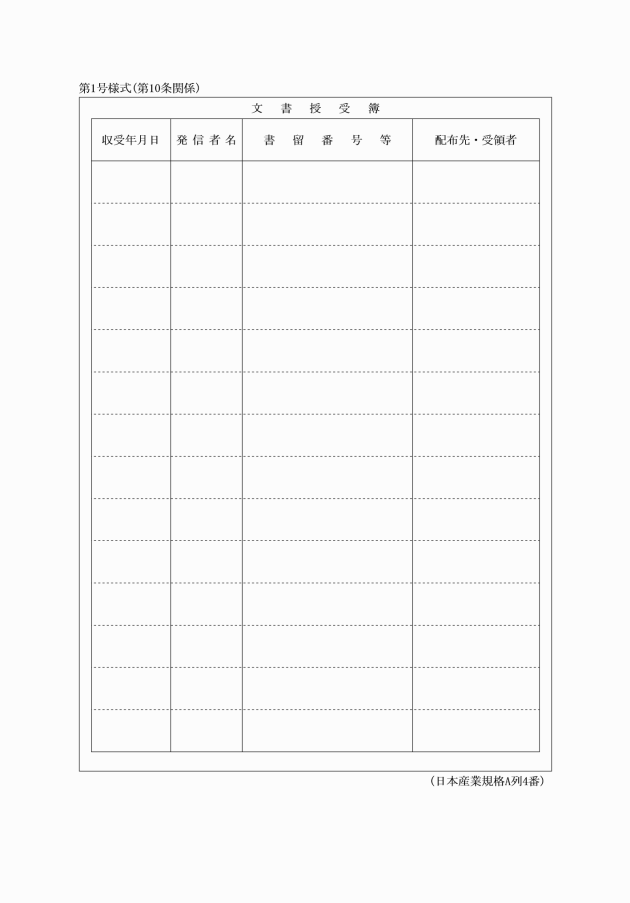

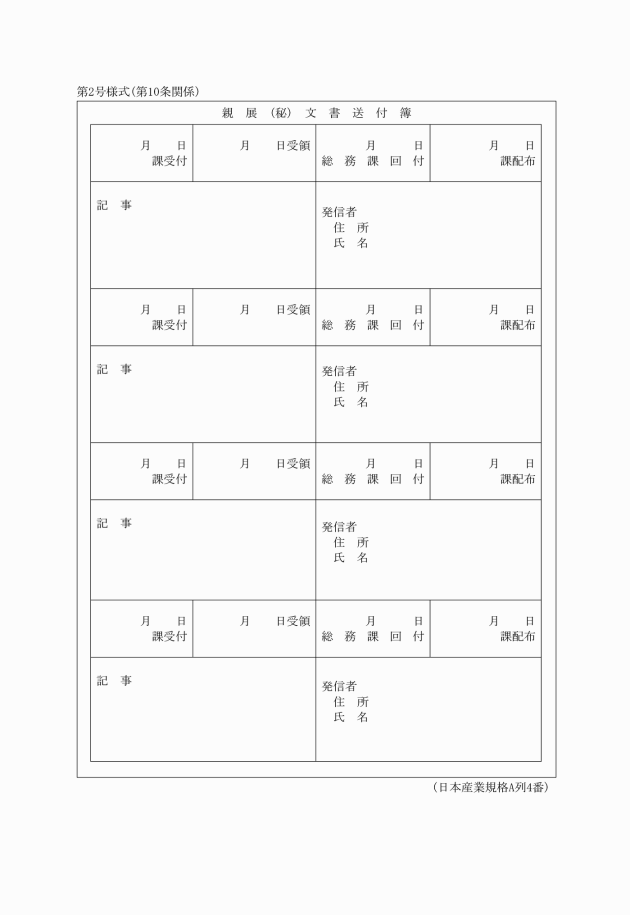

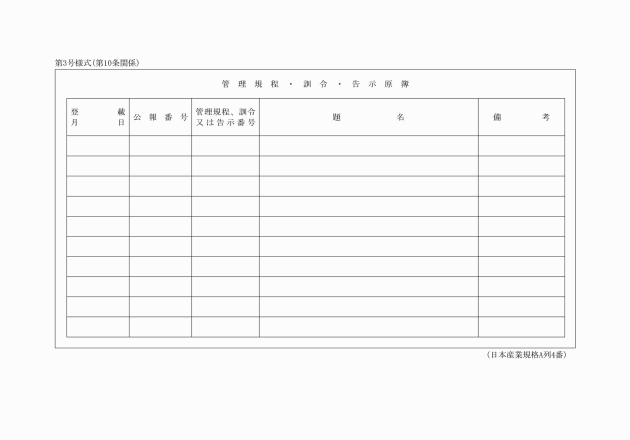

第十条 文書等の管理に要する帳票は、次のとおりとする。

一 総務課に備えるもの

イ 文書授受簿(別記第一号様式)

ロ 親展(秘)文書送付簿(別記第二号様式)

ハ 管理規程・訓令・告示原簿(別記第三号様式)

二 総務課以外の課に備えるもの

イ 文書授受簿

ロ 親展(秘)文書送付簿

(特例管理帳票)

第十一条 第九条第一項の規定にかかわらず、同種の公文書を定例的に処理する場合であって、当該公文書を文書総合管理システムによる管理に代えて公文書を管理するための帳票(以下「特例管理帳票」という。)により一連の公文書として管理することが合理的と認められるときにおいては、次に掲げるところにより、特例管理帳票を使用して当該公文書の管理を行うことができる。

一 主務課において使用するものは、総務課長の承認を得て、主務課長が定める。

二 二以上の課において共通に使用するものは、総務課長の承認を得て、当該特例管理帳票に係る事案を主管する課長が定める。

2 総務課長は、前項各号の規定により特例管理帳票の使用を承認したときは、当該特例管理帳票を登録し、登録番号を付するものとする。

3 主務課長は、特例管理帳票を使用する場合において、記載すべき事項を電子計算機に入力し、記録する方式により当該帳票を調製することができる。

4 特例管理帳票は、主務課において保存し、管理するものとする。

(平二九下水管規程一七・令二下水管規程七・令二下水管規程三〇・一部改正)

(文書記号及び文書番号)

第十二条 総務課長は、次に掲げる公文書に付する記号として、課ごとに、当該公文書を取得し、又は作成した日の属する事業年度の数字と「下」並びに主務の部、本部(本部の部を含む。)又は所及び課を表す原則として四以内の文字とを合わせた記号(以下「文書記号」という。)を定めるものとする。

一 起案文書

二 第四十二条の二第一項の規定により定めた保存期間が一年以上の収受文書

三 供覧文書

四 第三十五条第一項の規定により文書総合管理システムに文書管理事項を記録する公文書

2 前項の規定にかかわらず、特例管理帳票に文書管理事項を記録する公文書については、主務課長又は当該特例管理帳票に係る事案を主管する課長は、総務課長の承認を得て、別の文書記号を使用するものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、文書総合管理システムに文書管理事項を記録する公文書について、一括して管理する等の特別な事情がある場合には、主務課長は、総務課長の承認を得て、別の文書記号を使用することができる。

5 前項の規定は、特例管理帳票に文書管理事項を記録する公文書について準用する。

6 前二項の規定にかかわらず、訴訟、工事、契約等に係る公文書でそれらの事案の発端となった公文書と一件態として管理する必要があるものを作成し、又は取得した場合において、特に枝番号を付することにより管理する必要があるときは、主務課長は、当該公文書について、その事案の発端となった公文書の文書番号の枝番号を付することができる。

7 公文書(帳票を除く。)のうち、第一項各号に掲げるもの又は特例管理帳票に文書管理事項を記録するものについては、当該公文書に係る事案を担当する者(以下「事務担当者」という。)が、当該公文書に文書記号及び文書番号を記録するものとする。

(平一八下水管規程四・平二〇下水管規程三一・平二九下水管規程一七・一部改正)

第二章 文書等の収受等

第一節 電子文書の収受及び配布

(電磁的記録の受信等)

第十三条 電磁的記録の受信は、通信回線に接続した情報処理システム(以下単に「情報処理システム」という。)を利用して行うものとする。ただし、当該電磁的記録が東京デジタルファースト条例(平成十六年東京都条例第百四十七号)第六条第一項に規定する方法により行われた申請等に係るものであるときは、同項に規定する電子情報処理組織を利用して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、主務課長は、特別の事情があると認めるときは、光ディスク等の媒体により電磁的記録を受領することができる。

(令二下水管規程三〇・令六下水管規程一・一部改正)

(電子文書の収受の処理)

第十四条 主務課長は、情報処理システムを利用して主務課に到達し、又は前条第二項の規定により受領した電磁的記録のうち収受の処理が必要と認めるものを文書総合管理システムに記録するものとする。

3 第一項の場合において、情報処理システムに到達した電磁的記録が一定の様式の画面から入力する方法により到達したものであるときは、複数の記録をまとめて一件として文書総合管理システムに記録することができる。

第十五条 主務課長は、必要に応じ文書総合管理システムを利用して主務課に到達した電子文書又は前条第一項の規定により文書総合管理システムに記録した電子文書(以下この条においてこれらを「到達した電子文書」という。)を、当該到達した電子文書の事務担当者に配布するものとする。

2 到達した電子文書の事務担当者は、次に定めるところにより収受の処理を行うものとする。

一 第四十二条の二第一項の規定により定めた保存期間が一年以上の到達した電子文書は、文書総合管理システムに文書管理事項を記録し、保存する。

二 第四十二条の二第一項の規定により定めた保存期間が一年未満の到達した電子文書は、文書総合管理システムにその件名、第四十一条第一項の分類記号、第四十二条の二第一項の保存期間その他所要事項を記録する。

(平二八下水管規程一六・平二九下水管規程一七・一部改正)

第二節 文書の収受及び配布

(本局に到達した文書の取扱い)

第十六条 総務課長は、本局に到達した文書(主務課に直接到達した文書を除く。)を受領するものとする。

2 総務課長は、前項の規定により受領した文書のうち局長又は局宛ての文書(親展(秘)文書その他開封を不適当と認める文書を除く。)を開封するものとする。

3 総務課長は、第一項の規定により受領した文書(局長宛ての親展(秘)文書その他開封を不適当と認める文書を除く。)を庶務主管課に配布するものとする。ただし、重要又は異例な文書で緊急の取扱いを必要とすると認めるものは、配布前に局長の閲覧を受けるものとする。

4 総務課長は、第一項の規定により受領した文書を次に定めるところにより処理するものとする。

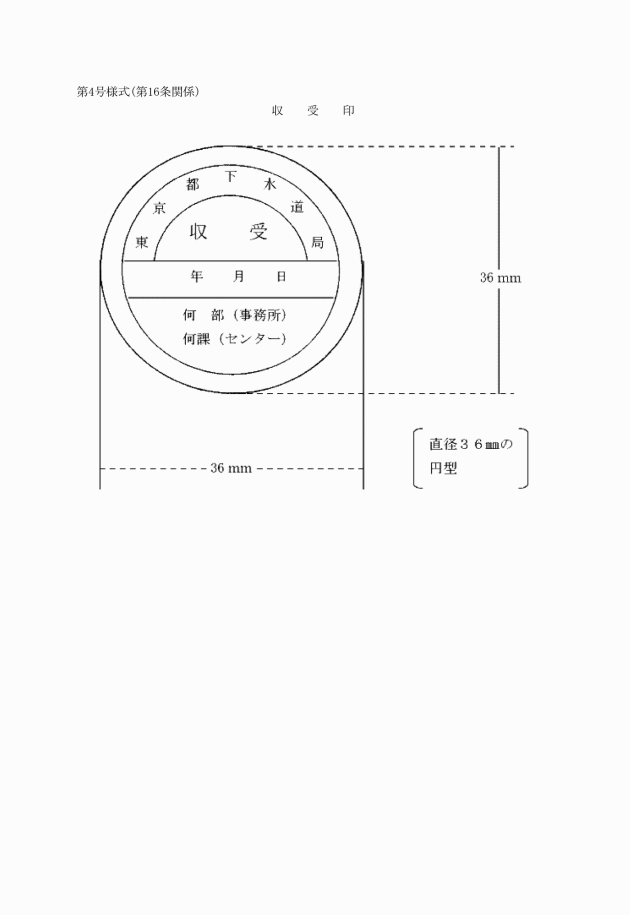

一 局長宛ての親展(秘)文書その他開封を不適当と認める文書は、封筒に収受印(別記第四号様式。以下この項において「収受印」という。)を押し、親展(秘)文書送付簿に当該文書に係る所要事項を記入して局長に提出する。

二 書留扱い(現金書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明、代金引換及び特別送達の取扱いを含む。以下同じ。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務のうち書留扱いに準ずるものとして局長が定めるものによる文書は、封筒(開封したものにあっては、文書の余白)に収受印を押し、文書授受簿に当該文書に係る所要事項を記載し、受領した職員名を記載させた上、庶務主管課に配布する。この場合において、開封した文書のうち、現金又は金券が添付されているものについては、その文書の余白に金額(紙幣以外の金券にあっては、その種類及び数)を記入し、開封した職員名を記載させる。

三 開封した文書のうち、収受の日時が権利の得喪にかかわると認められるものは、前号前段に定める処理を行うほか、文書の余白に到達日時を明記して開封した職員名を記載させる。

四 開封した文書のうち、前二号に規定する文書以外のものは、文書の余白に収受印を押し、庶務主管課に配布する。

五 局長又は局宛ての文書以外の文書(第二号に規定するものを除く。)は、開封しないでそのまま庶務主管課に配布する。

5 二以上の部(本部の部を含む。以下この項において同じ。)及び所に関連する文書は、総務部長がその所管を決定し、その文書の余白に関係部及び所名を記入して当該決定した部又は所に配布するものとする。

(平二七下水管規程一六・令二下水管規程三八・一部改正)

(部、本部及び所に到達した文書の取扱い)

第十七条 部、本部又は所に到達した文書は、次に定めるところにより、当該部、本部又は所の庶務主管課長が収受し、及び配布するものとする。

一 局長宛ての親展(秘)文書その他開封を不適当と認める文書は、親展(秘)文書送付簿に当該文書に係る所要事項を記入して総務課長に回付する。

二 文書は、その余白に収受印(別記第四号様式)を押し、主務課に配布する。

(平二七下水管規程一六・一部改正)

(主務課に到達した文書の取扱い)

第十八条 主務課長は、主務課に到達した文書(親展(秘)文書その他開封を不適当と認める文書を除く。)を開封するものとする。

2 主務課長は、主務課に到達した文書を次に定めるところにより処理するものとする。

一 親展(秘)文書その他開封を不適当と認める文書は、文書授受簿に当該文書に係る所要事項を記入して受領した職員名を記載させた上、名宛人に引き渡す。

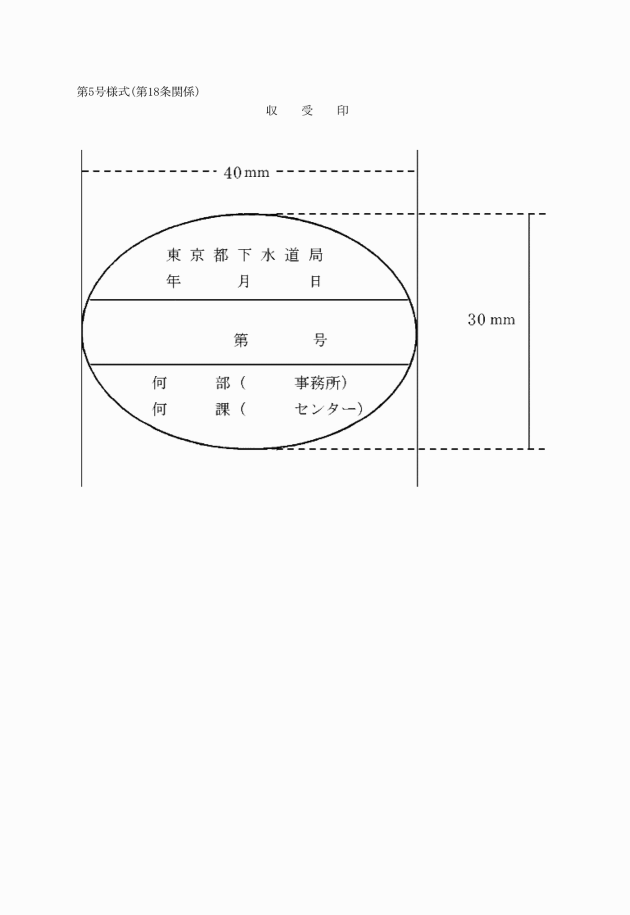

二 第四十二条の二第一項の規定により定めた保存期間が一年以上の文書は、文書の余白に収受印(別記第五号様式)を押し、文書総合管理システム又は特例管理帳票に当該文書に係る文書管理事項を記録して、当該文書に係る事務担当者に引き渡す。

三 第四十二条の二第一項の規定により定めた保存期間が一年未満の文書は、文書の余白に収受印(別記第四号様式)を押し、当該文書に係る事案を担当する者に引き渡す。

(平二七下水管規程一六・平二九下水管規程一七・令二下水管規程七・令二下水管規程三八・一部改正)

(平二七下水管規程一六・一部改正)

(令二下水管規程四六・一部改正)

第三章 文書の作成等

(平二九下水管規程一七・改称)

第二十一条 削除

(平二九下水管規程一七)

4 起案文書には、事案の内容を東京都公文規程(昭和四十二年東京都訓令甲第十号)に準じて、平易かつ明確に記録し、又は記載するものとする。

5 起案文書には、必要に応じて、起案の理由及び事案の経過等を明らかにする資料(次項において「経過資料」という。)を添えるものとする。

6 前項の規定にかかわらず、重要な事案については、その経過資料を作成しなければならない。

(平二九下水管規程六・令二下水管規程七・令二下水管規程四六・令七下水管規程一六・一部改正)

(特別な取扱方法等)

第二十三条 電子起案方式による起案文書には、事案の性質により、「至急」、「公報登載」、「公印省略」等の注意事項及び「秘密」、「時限秘」等の取扱方法を文書総合管理システムに記録するものとする。

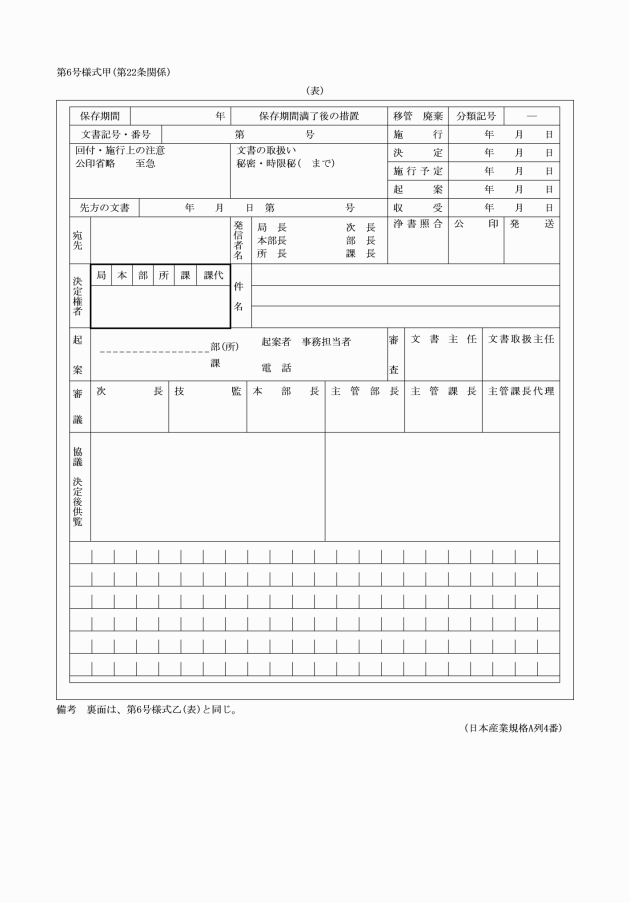

2 書面起案方式による起案文書には、事案の性質により、「至急」、「公報登載」、「公印省略」等の注意事項を起案用紙の回付・施行上の注意欄に、「秘密」、「時限秘」等の取扱方法を起案用紙の文書の取扱い欄に表示するものとする。この場合において、秘密の取扱いを要する文書等は、封筒に入れてその旨を表示しておくものとする。

(平二九下水管規程一七・一部改正)

一 主務課において使用するものは、総務課長の承認を得て、主務課長が定める。

二 二以上の課において共通に使用するものは、総務課長の承認を得て、当該特例起案帳票に係る事案を主管する課長が定める。

2 総務課長は、前項各号の規定により特例起案帳票の使用を承認したときは、当該特例起案帳票を登録し、登録番号を付するものとする。

(令二下水管規程七・一部改正)

(発信者名)

第二十五条 決定された事案を施行する場合において、申請、指令等重要な公文書の発信者は、局長名を用いる。

2 前項の公文書以外の公文書の発信者は、その事案の軽重により、次長名、本部長名、部長名、担当部長名、所長名、課長名、担当課長名若しくはセンター長名又は局名、本部名、部名、所名、課名若しくはセンター名を用いることができる。

3 前二項に規定する場合において、東京都の実施機関に対し発信する公文書(以下「庁内文書」という。)の発信者は、職名のみを用い、その氏名を省略することができる。

(平一八下水管規程四・平二二下水管規程二六・平二九下水管規程一七・一部改正)

(事務担当者等の表示)

第二十六条 前条の規定により発信する公文書には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じて当該公文書の末尾に事務担当者の所属、氏名、電話番号等を記載するものとする。

(平二九下水管規程一七・一部改正)

(起案文書の登録等)

第二十七条 起案文書を作成した場合、その事務担当者は、文書総合管理システム又は特例管理帳票に当該起案文書に係る文書管理事項を記録するものとする。

2 特例管理帳票に文書管理事項を記録した収受文書に基づいて起案をする場合には、当該収受文書の文書記号及び文書番号を起案文書に付する文書記号及び文書番号として用いることができる。

(平二八下水管規程一六・平二九下水管規程六・一部改正)

(決定関与の方式)

第二十八条 事案の決定に当たり、審議、審査又は協議(以下「決定関与」という。)を必要とする場合は、当該事案の決定関与をする者(以下「決定関与者」という。)に当該事案に係る起案文書を回付して、文書総合管理システムにより決定関与した旨を電磁的に表示し、記録することを求める方式(以下「電子関与方式」という。)又は決定関与者の署名若しくは押印を求める方式(以下「書面関与方式」という。)により行うものとする。

2 起案文書の回付に当たっては、審議は協議に先立って行い、審査は審査を行う者の上司(課長代理が決定する事案にあっては、当該事案の決定権者)が決定又は決定関与を行う前に行うものとする。ただし、局長が決定する事案における次長又は技監の審議は、局長の決定の直前に行うものとする。

3 第一項の規定にかかわらず、電子関与方式又は書面関与方式によることが適当でないときは、当該事案の決定関与者を招集して開催する会議の場において当該事案に係る決定案を示して発言を求める方式(以下「会議方式」という。)により決定関与を行うことができる。

4 会議方式により決定関与を行った上で事案の決定を行うときは、決定関与者の発言の全部又は一部を記載した文書又は電磁的記録を作成し、当該事案に係る起案文書に添付するものとする。

5 起案文書には、当該起案文書に係る事案の決定関与者の職名及び当該決定関与者の行う関与の種別を表示するものとする。

(平二七下水管規程一六・平二九下水管規程一七・一部改正)

(管理規程番号等)

第二十九条 管理規程、訓令及び告示の番号は、当該管理規程、訓令及び告示に係る事案の決定後に文書主任が記入しなければならない。

(回付)

第三十条 電子起案方式による起案文書の回付は、電子回付方式(文書総合管理システムを利用した流れ方式による回付をいう。以下同じ。)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、電子回付方式による協議については、協議を行う者に一斉に回付する方法で行うことができる。

3 書面起案方式による起案文書の回付は、流れ方式によるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、特に緊急の取扱いを必要とし、又は秘密の取扱いを必要とする起案文書(書面起案方式によるものに限る。以下この項において同じ。)その他重要な起案文書は、その内容を説明することができる職員が持ち回りをすることができる。

5 第一項の規定にかかわらず、起案者は、電子回付方式により起案文書の回付を行っている場合において、主務課長が電子決定方式による決定又は電子関与方式による決定関与を書面決定方式による決定又は書面関与方式による決定関与に変更することが必要であると認めるときは、当該時点以降の起案文書について電子起案方式によるものから書面起案方式によるものに変更することができる。この場合において、電子起案方式による起案文書に係る事案の内容を文書総合管理システムを利用して紙に記録した文書は、当該事案に係る書面起案方式による起案文書とみなす。

(起案文書の回付に係る事案の検討)

第三十一条 決定関与者は、起案文書の回付を受けたときは、直ちに当該事案を検討し、決定案について異議があるときは、その旨を速やかに起案者に連絡するものとする。

(決定後の処理)

第三十二条 起案文書(特例管理帳票によるものを除く。)の事務担当者は、当該事案が決定したとき(書面決定方式による事案で、施行を伴うものを除く。)及び施行が完了したときに、文書総合管理システムに文書管理事項を記録するものとする。

(廃案の通知等)

第三十三条 回付中の起案文書を廃し、又はその内容に重要な変更(以下「内容変更」という。)があったときは、起案者は、その旨を既に決定関与を終了した決定関与者に通知するものとする。この場合において、内容変更があったときは、再度当該起案文書を回付するものとする。

2 起案者は、回付中の起案文書を廃したときは、その旨を文書総合管理システム又は特例管理帳票に記録しておくものとする。

(供覧)

第三十四条 供覧文書は、電子回付方式又はその宛先欄に「供覧」の表示をした起案用紙による書面回付方式により回付するものとする。ただし、軽易なもの(電子文書を除く。)については、当該文書の余白等に「供覧」の表示をし、閲覧者の押印欄等を設けて回付することができる。

2 供覧文書の事務担当者は、当該供覧文書を回付する場合には、文書総合管理システム又は特例管理帳票に文書管理事項を記録するものとする。

3 特例管理帳票に文書管理事項を記録した収受文書を供覧する場合には、当該収受文書の文書記号及び文書番号を供覧文書に付する文書記号及び文書番号として用いることができる。

4 起案文書であって事案の決定後に周知を図る必要があるものについては、文書総合管理システム又は起案用紙の決定後供覧欄を用いて回付することができる。

6 供覧文書の事務担当者は、当該供覧文書の回付が終了した場合は、文書総合管理システムに文書管理事項のうち回付の終了に係る事項を記録するものとする。

(平二七下水管規程一六・令七下水管規程一六・一部改正)

(資料文書等の登録等)

第三十五条 主務課長は、資料文書で第四十二条の二第一項の規定により定めた保存期間が一年以上のもの、帳票、図画、写真又はフィルムを作成し、又は取得した場合においては、必要に応じて、文書総合管理システム又は特例管理帳票に当該公文書に係る文書管理事項を記録するものとする。

2 主務課長は、必要に応じて、資料文書(電子文書を除く。)、図画、写真及びフィルムについて、その余白等に第四十一条第一項の分類記号、第四十二条の二第一項の保存期間、第十二条第一項の文書記号及び同条第四項の文書番号、条例第七条第二項の規定により定めた保存期間満了後の措置等を記載するものとする。

(平二九下水管規程六・平二九下水管規程一七・令元下水管規程一三・一部改正)

(処理の促進)

第三十六条 ファイル責任者は、文書総合管理システム又は特例管理帳票によって、第四十六条の三第一項の規定による引継ぎが行われていない公文書の処理状況を把握し、その処理の促進を図らなければならない。

(平一八下水管規程四・平二九下水管規程一七・一部改正)

(処理状況の調査等)

第三十七条 庶務主管課長は、必要があると認めるときは、公文書の処理状況を調査し、又は主務課長から公文書の処理状況に係る報告を受け、それらに基づき主務課長に指示をすることができる。

(平二九下水管規程一七・一部改正)

(浄書及び照合)

第三十八条 電子決定方式により決定された事案を施行する場合(文書総合管理システム又は情報処理システムにより送信する場合を含む。)においては、当該施行に用いようとする公文書(以下この条において「施行文書」という。)を浄書(起案文書の浄書に係る事項の文書総合管理システムへの入力又は情報処理システムにより送信する原稿(以下「送信原稿」という。)の作成を含む。)し、当該施行文書と当該事案に係る起案文書とを照合(文書総合管理システムに入力した事項又は送信原稿と起案文書との確認を含む。)するものとする。この場合において、照合した者は、その旨を文書総合管理システムに記録するものとする。

2 書面決定方式により決定された事案を施行する場合(情報処理システムにより送信する場合を含む。)においては、当該施行文書を浄書(送信原稿の作成を含む。)し、当該施行文書と当該事案に係る起案文書とを照合(送信原稿と起案文書との確認を含む。)するものとする。この場合において、照合した者は、当該起案文書の浄書照合欄に署名し、又は押印するものとする。

(平二九下水管規程一七・一部改正)

(公印及び電子署名)

第三十九条 前条の規定による照合を終了した施行に用いる公文書(以下「施行文書」という。)(電磁的記録を除く。)には、東京都下水道局公印規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第六号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、局長が別に定める場合は、この限りでない。

2 施行文書(電磁的記録に限る。)には、東京都下水道局電子署名規程(令和六年東京都下水道局管理規程第二号)の定めるところにより、電子署名(同規程第二条第一号に規定する電子署名をいう。)を付与しなければならない。ただし、同規程第三条第二項に規定する場合は、この限りでない。

3 前二項の規定にかかわらず、施行文書が次のいずれかに該当する場合(法令等の定めにより公印の押印又は電子署名の付与を要する場合を除く。)は、「(公印省略)」の記載をして、公印の押印又は電子署名の付与を省略することができる。

一 庁内文書その他の公文書(庁外に対し発信する公文書(以下「庁外文書」という。)を除く。)

二 庁外文書のうち、国、地方公共団体、都が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)又は条例第十六条第一項に規定する出資等法人に対し発信する公文書(重要なものを除く。)

三 庁外文書(前号に該当するものを除く。)のうち、軽易な公文書

(平二九下水管規程一七・令二下水管規程三〇・令二下水管規程三八・令六下水管規程一・一部改正)

(発送)

第四十条 施行文書の発送は、文書総合管理システムによる送信、情報処理システムによる送信、使送、郵便による送付、信書便による送付、集配等に区分して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、施行文書のうち局長が別に定めるものの発送については、文書総合管理システム及び情報処理システムによる送信の方法により行ってはならない。

3 施行文書のうち第五十五条第一項の秘密の取扱いを必要とするものを発送する場合には、封筒に入れて密封し、その旨を表示して発送するものとする。

4 第一項の規定により施行文書を発送した者は、電子決定方式によるものにあってはその旨を文書総合管理システムに記録し、書面決定方式のものにあっては当該施行文書に係る起案文書の発送欄に署名し、又は押印するものとする。

(平一八下水管規程四・平二九下水管規程一七・一部改正)

第四章 公文書の整理及び保存

(平二九下水管規程一七・改称)

(分類の基準及び分類記号)

第四十一条 総務部長は、公文書の整理に当たって、事務の性質、内容、第四十二条の二第一項の規定により定める保存期間、条例第七条第二項の規定により定める保存期間満了後の措置の種別等に応じた系統的な分類の基準及び当該基準の記号(以下「分類記号」という。)を定めるものとする。

2 前項の分類の基準は、原則として、大項目、小項目及び細項目から成る階層構造によるものとする。

3 分類記号は、前項の細項目ごとに定めるものとする。

(平二九下水管規程一七・令元下水管規程一三・一部改正)

(文書保存期間・移管基準表の作成等)

第四十二条 公文書の保存期間は、次の六種とする。

三十年

十年

五年

三年

一年

一年未満(事務処理上必要な期間をいう。ただし、資料文書に限る。以下同じ。)

2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある公文書については当該法令等の定める期間により、時効が完成する間証拠として保存する必要がある公文書については当該時効の期間を考慮して、その保存期間の種別を定めるものとする。

3 公文書の保存期間は、法令等の定め、当該公文書の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮して定めるものとする。

4 公文書の保存期間の基準は、第一項の保存期間の種別ごとに、局長が別に定める。

一 別表に掲げる公文書に該当するもので、重要な情報が記録されたもの 移管

二 その他の公文書 廃棄

6 局長は、前二項の基準に基づき、局の公文書に係る文書保存期間・移管基準表(以下「文書保存期間・移管基準表」という。)を定めるものとする。

(平一八下水管規程四・平二九下水管規程一七・令元下水管規程一三・令二下水管規程七・一部改正)

(保存期間及び保存期間満了後の措置の設定)

第四十二条の二 主務課長は、文書保存期間・移管基準表に従い、その所管する課の公文書の保存期間及び保存期間満了後の措置を適切に定めなければならない。

2 主務課長は、その所管する課の公文書を、前項の規定により定めた保存期間が満了する日までの間、適切に保存しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、主務課長は、文書保存期間・移管基準表に定める保存期間を超えて保存する必要があると認める公文書については、総務課長(特別な事情があると認める場合には、局長があらかじめ指定する者)の承認を得て、その必要な期間当該公文書を保存することができる。

一 第二項の保存期間が一年未満の公文書 当該公文書を職務上作成し、又は取得した日から起算して一年未満の期間内において事務遂行上必要な期間の終了する日

6 前二項の規定にかかわらず、第四十六条の二第二項に定める常用文書の保存期間が満了する日は、その常時利用する必要がある期間が終了する日の属する事業年度の翌事業年度の初めから起算して当該保存期間が表示する期間の終了する日とする。

(平一八下水管規程四・追加、平二九下水管規程六・平二九下水管規程一七・令二下水管規程七・一部改正)

(電子文書の整理及び保存)

第四十三条 電子文書は、文書総合管理システムにより整理し、及び保存するものとする。

(電子文書の利用等)

第四十四条 主務課長は、職員の利用に供するため、文書総合管理システムに記録した公文書の公開件名その他の事項を当該システムを利用して職員に提供するものとする。

2 主務課長は、当該課の所掌に係る電子文書(第五十五条第一項の規定により秘密文書として指定したものを除く。)を当該課の職員が利用できるようにするものとする。

(平二九下水管規程一七・一部改正)

(電子文書の引継ぎ)

第四十五条 ファイル責任者は、文書総合管理システムにより使用を終了した電子文書の引継ぎを行うものとする。

(公文書の整理及び保存)

第四十六条 公文書(電子文書を除く。以下この条において同じ。)は、必要に応じて直ちに利用することができるように、分類記号別に、かつ、一件ごとに整理しておくものとする。

2 前項の規定にかかわらず、相互に極めて密接な関係がある二以上の公文書は、一群の公文書として整理することができる。この場合において、分類記号を異にするものについては主たる公文書の分類記号により整理するものとする。

3 主務課長は、公文書の事務室等における保存(以下「主務課保存」という。)に当たって、常に紛失、火災、盗難等の予防の措置を講ずるとともに、必要に応じて、非常災害時に際していつでも持ち出せるようにあらかじめ準備しておくものとする。

4 主務課長は、公文書の主務課保存について、書類庫、書棚等の適切な用具に収納して行うものとする。

(平一八下水管規程四・平二〇下水管規程三一・平二九下水管規程一七・一部改正)

(公文書の常用)

第四十六条の二 主務課長は、その所属する課で常時利用する必要があると認める公文書を指定することができる。

2 ファイル責任者は、前項の規定による指定があった公文書(以下「常用文書」という。)が電子文書である場合は、文書総合管理システムに文書管理事項を記録するものとする。

3 ファイル責任者は、常用文書が電子文書以外のものである場合は、当該常用文書に常用文書である旨の表示をするとともに、文書総合管理システム又は特例管理帳票に文書管理事項を記録するものとする。ただし、当該常用文書の形態等により、常用文書である旨の表示が困難なものについては、適宜、適切な方法によるものとする。

(平一八下水管規程四・追加、平二九下水管規程一七・一部改正)

(引継ぎ等)

第四十六条の三 事務担当者は、使用を終了した公文書(電子文書を除く。以下この条から第四十七条までにおいて同じ。)をファイル責任者に引き継ぎ、自己の手元に置かないものとする。

2 ファイル責任者は、使用を終了した公文書の回収に努め、前項の規定による引継ぎを受けた公文書(第四十二条の二第一項の規定により定めた保存期間が一年以上のものに限る。以下この項において同じ。)又は回収した公文書については、事務処理の状況を確かめた上、文書総合管理システム又は特例管理帳票に当該公文書に係る文書管理事項を記録し、第四十六条第四項に規定する書類庫、書棚等の適切な用具に収納して保存するものとする。

3 前項の規定による保存は、公文書を職務上作成し、又は取得した事業年度別に区分して行うものとする。

(平一八下水管規程四・追加、平二九下水管規程一七・一部改正)

(書庫等における保存等)

第四十六条の四 主務課長は、主務課保存している公文書を、当該保存を開始した日の属する事業年度の翌々事業年度以降にあっては、分類記号別又は第四十二条の二第一項の規定により定めた保存期間ごとに保存箱等へ収納し、書庫等に保存するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、総務課長が適当と認めた公文書は、総務課長が一括して保存することができる。

3 第一項の場合において、第四十六条第二項の規定により保存している一群の公文書の中にその分類記号又は第四十二条の二第一項の規定により定めた保存期間が異なる公文書があるときは、当該一群の公文書の中で最も長期にわたって保存する必要がある公文書の分類記号及び第四十二条の二第一項の規定により定めた保存期間により保存するものとする。

(平一八下水管規程四・追加、平二〇下水管規程三一・平二九下水管規程一七・一部改正)

(公文書の持ち出し)

第四十七条 主務課の職員は、主務課保存の公文書を必要に応じて持ち出すことができる。ただし、持ち出した公文書は、退庁時までにファイル責任者に返却するものとする。

(平二九下水管規程一七・一部改正)

(主務課の職員以外の職員の公文書の利用)

第四十八条 主務課の職員以外の職員が、主務課の保存に係る公文書を利用しようとするときは、主務課のファイル責任者にその旨を申し出るものとする。

2 前項の申出があったときは、ファイル責任者は、主務課長の承認を得て、当該申出のあった公文書を利用させるものとする。

3 ファイル責任者は、前項の規定により公文書を利用させるときは、その利用について必要な事項を記録するなど、当該公文書の所在が明らかになるようにしておくものとする。

(平二九下水管規程一七・一部改正)

(令元下水管規程一三・全改)

第五十条及び第五十一条 削除

(令元下水管規程一三)

(公文書の廃棄)

第五十二条 主務課長は、公文書が保存期間を満了したとき(第四十二条の二第三項に規定する必要な期間が終了したときを含む。)は、公文書館に移管する場合を除き、当該公文書を廃棄するものとする。ただし、重要な公文書については、総務課長(特別な事情があると認める場合には、局長があらかじめ指定する者)の承認を得て、廃棄するものとする。

2 主務課長は、保存期間が満了する日の前に公文書(保存期間が一年未満のものを除く。以下この条において同じ。)を廃棄しなければならない特別の必要が生じた場合において、総務課長の承認を得なければ、公文書を廃棄してはならない。この場合において、当該廃棄に係る決定において、その特別の必要を明らかにするものとする。

3 主務課長は、前項の規定により公文書を廃棄しようとするときは、あらかじめその件名を公文書館の長に通知するものとする。ただし、第四十二条の二第一項の保存期間が一年の公文書の場合は、この限りでない。

4 公文書を廃棄しようとするときは、廃棄する公文書の一覧を作成し、当該廃棄する旨を決定する起案文書に添付するものとする。

5 公文書の廃棄を決定したときは、文書総合管理システム又は特例管理帳票に当該公文書を廃棄する旨の記録をするものとする。

6 公文書を廃棄した場合における当該公文書に係る文書総合管理システム又は特例管理帳票に記録した文書管理事項は、第四項の起案文書を廃棄する際に、文書総合管理システム又は特例管理帳票から削除するものとする。

7 公文書(電子文書を除く。)の廃棄は、適宜焼却、溶解、細断等の方法により行うものとする。この場合において、当該公文書に東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号。以下「情報公開条例」という。)第七条各号に規定する不開示情報又は個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する個人情報が記録されているときは、当該情報が外部に漏れることのないように配慮するものとする。

(平一八下水管規程四・平二九下水管規程六・平二九下水管規程一七・令元下水管規程一三・令四下水管規程四七・一部改正)

(公文書の滅失等)

第五十三条 主務課長は、公文書を滅失し、又はき損したときは、その旨を文書総合管理システム又は特例管理帳票に記録し、その年月日、当該公文書の分類記号、件数、原因その他必要な事項を総務課長に通知するものとする。ただし、保存期間が一年及び一年未満の公文書については、この限りでない。

(平二九下水管規程一七・一部改正)

(公文書の保存方法、利用及び廃棄)

第五十四条 公文書の保存方法、利用及び廃棄については、この規程に定めるもののほか、総務部長が別に定める。

(平二九下水管規程一七・一部改正)

第四章の二 公文書の管理に関する点検等

(平二九下水管規程一七・追加)

(公文書の管理に関する点検等)

第五十四条の二 総務部長は、公文書について、次の各号に掲げる事項を毎年度点検しなければならない。

一 局における公文書の管理の方法

二 次項に規定する必要な措置を行った場合には、その内容

三 その他別に定める公文書の管理に関する事項

2 総務部長は、前項の点検の結果に基づき、適切な公文書の管理を実現するために、公文書の管理に関する調査、指導その他の必要な措置をとらなければならない。

(平二九下水管規程一七・追加)

第五章 秘密文書の処理

(秘密文書の指定等)

第五十五条 主務課長は、その所管する課の公文書について秘密の取扱いをする必要があると認める場合は、当該公文書を秘密の取扱いを必要とする公文書(以下「秘密文書」という。)として、指定するものとする。

2 主務課の職員は、その所属する課の公文書の秘密の取扱いの要否に疑義があるときは、直ちに当該要否について主務課長の指示を受けるものとする。

(平二九下水管規程一七・一部改正)

(実施細目の制定)

第五十六条 秘密文書として指定すべき公文書の実施細目は、局長が別に定める。

(平二九下水管規程一七・一部改正)

(秘密文書の表示)

第五十七条 秘密文書(電子文書に限る。)には、秘密の取扱いを必要とする時期を限らないものであること又は当該時期を限るもの(以下「時限秘の秘密文書」という。)であることを文書総合管理システムに記録するものとする。

2 秘密文書(電子文書を除く。以下この項において同じ。)で、秘密の取扱いを必要とする時期を限らないものにあっては「秘密」又は「秘」の表示を、時限秘の秘密文書にあっては「時限秘」又は「時秘」の表示を当該秘密文書に明記するものとし、文書総合管理システム又は特例管理帳票に当該秘密文書の指定等に係る事項を記録するものとする。ただし、秘密文書の形態等により、当該秘密文書への表示が困難なものについては、別に定めるところによる。

3 前二項の場合において時限秘の秘密文書には、秘密の取扱いを必要とする期限を文書総合管理システム又は特例管理帳票に記録し、及び当該秘密文書(電子文書を除く。)に明記するものとする。

3 主務課長は、秘密文書について、個人情報保護法第八十二条第一項の規定に基づき当該秘密文書に記録された保有個人情報を開示する旨の決定があったときは、当該決定に関する限りにおいて第五十五条第一項の規定による指定を解除するものとする。

(平一七下水管規程一一・平二七下水管規程四三・令四下水管規程四七・一部改正)

(秘密文書の取扱い)

第五十九条 秘密文書を取り扱うときは、当該秘密文書の記録内容が外部に漏れることのないように、細心の注意を払うものとする。

(平二〇下水管規程三一・平二九下水管規程一七・一部改正)

(秘密文書の作成、配布等)

第六十条 秘密文書の作成及び配布に際しては、その作成部数及び配布先を明らかにしておくものとする。

2 秘密文書の全部又は一部を複写する場合は、主務課長の許可を得るものとする。

3 前項の規定により主務課長の許可を受けて秘密文書を複写した場合は、当該複写したものを当該秘密文書と同一の秘密文書とみなす。

(秘密文書の保管)

第六十一条 主務課長は、秘密文書が電子文書である場合には、文書総合管理システムにおけるその秘密の保持に努めるものとする。

2 主務課長は、秘密文書(電子文書を除く。以下この条において同じ。)を第四項に定めるところにより保管し、その秘密の保持に努めるものとする。

3 前条の規定により配布され、又は複写された公文書については、当該公文書を保管する課の長が適正に保管し、その秘密の保持に努めるものとする。

4 秘密文書は、他の公文書と区別し、施錠のできる金庫、ロッカー等に厳重に保管するものとする。ただし、秘密文書の形状、利用の態様等から金庫、ロッカー等に保管しておくことが適当でないものにあっては、他の方法により保管することができる。

(平二九下水管規程一七・一部改正)

第六章 補則

(出資等法人)

第六十一条の二 局長は、条例第十六条第一項の規定により出資等法人を定め、又は変更したときは、速やかに告示しなければならない。

(令元下水管規程一三・追加)

(課を置かない所の特例)

第六十二条 課を置かない所については、当該所は課と、当該所の庶務をつかさどる課長相当の職にある者は課長とみなす。

(平一八下水管規程四・一部改正)

(委任)

第六十三条 この規程に規定するもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に総務部長が定める。

(平一六下水管規程四三・旧第六十三条繰下、令二下水管規程三〇・旧第六十四条繰上)

附則

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に職務上作成し、又は収受し、この規程による改正前の東京都下水道局文書管理規程(以下「旧規程」という。)第七条第一号(三)及び同条第二号(三)の文書管理台帳又は第八条第一項の特例管理帳票に所要事項を記録した文書等に係る事案の決定、管理、収受、起案、決定関与、回付その他の文書等の取扱いについては、この規程による改正後の東京都下水道局文書管理規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(平一八下水管規程四・一部改正)

3 前項の規定にかかわらず、主務課長は、起案文書以外の文書等について、新規程の文書総合管理システムによる文書等の管理、文書記号、文書番号、分類記号及び保存期間に係る規定にかかわらず、総務課長の承認を得て、これらの事項による管理の方法に代わる方法として適当であると認められる特別の管理の方法によって管理をすることができる。

4 この規程の施行の際、旧規程別記第二号様式、第三号様式及び第六号様式甲による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

5 この規程の施行の際、旧規程別記第四号様式による収受印で、その組織名称の表示部分に変更を要しないものは、新規程別記第四号様式による収受印に代えて、なお使用することができる。

附則(平成一六年下水管規程第四三号)

この規程は、平成十七年一月一日から施行する。

附則(平成一七年下水管規程第一一号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一八年下水管規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局文書管理規程附則第二項に規定する文書等のうち、同項に規定する旧規程(以下「旧規程」という。)第四十三条に基づき総務課長又は管理課長に引継ぎを行わず、現に主務課で保管しているもの(その保存期間が旧規程第三十六条第一項第一号の永年であるものに限る。)については、この規程による改正後の東京都下水道局文書管理規程第四十六条の二第一項に規定する指定を行ったものとみなす。

附則(平成二〇年下水管規程第三一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年下水管規程第二六号)

この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。

附則(平成二七年下水管規程第一六号)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局文書管理規程別記第六号様式甲による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二七年下水管規程第四三号)

この規程は、平成二十八年一月一日から施行する。

附則(平成二八年下水管規程第一六号)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局文書管理規程別記第六号様式甲による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二九年下水管規程第六号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年下水管規程第一七号)

この規程は、平成二十九年七月一日から施行する。

附則(令和元年下水管規程第四号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和元年下水管規程第一三号)

1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規程による改正前の東京都下水道局文書管理規程第四十二条の二第一項の規定により定めた保存期間が長期の公文書については、この規程による改正後の東京都下水道局文書管理規程(以下「新規程」という。)第四十二条の二第一項の規定により保存期間を三十年と定めたものとみなす。

3 前項の規定により保存期間を三十年と定められたものとみなされた公文書における新規程第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「保存期間が満了した年度の翌年度中に」とあるのは、「公文書館への移管の準備の完了後、」とする。

附則(令和二年下水管規程第七号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年下水管規程第三〇号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第三十九条第一項の改正規定(同項ただし書を削る部分に限る。)並びに同条第二項及び第三項の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

附則(令和二年下水管規程第三八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局文書管理規程別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和二年下水管規程第四六号)

この規程は、令和三年一月一日から施行する。

附則(令和四年下水管規程第四七号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年下水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和七年下水管規程第一六号)

この規程は、令和七年四月一日から施行する。

別表(第四十二条関係)

(令二下水管規程七・追加)

単位 | 区分 | 事項 | 移管対象 |

業務単位 | 都政の運営、東京都(以下「都」という。)の施策又は企画に関する公文書 | 一 都政の運営に関する一般方針の確定に関するもの | イ 都政全般に係る総合的な計画又は構想の策定に関するもので重要なもの ロ 都における行財政の最高方針等に関する審議策定や調整を行う会議に関するもの |

二 都が執行すべき事務事業に係る基本的な方針又は計画の策定、変更又は廃止に関するもの | 行財政改革、都市計画、防災対策、大規模施設の建設、福祉、環境、教育等、都が執行すべき事務事業に係る基本的な方針又は計画に関するもので重要なもの | ||

三 局の事務事業に係る方針又は計画の策定、変更又は廃止に関するもの | 局における重要な施策の執行方針、事業計画又は執行状況に関するもの | ||

行政制度の新設、変更、廃止等に関する公文書 | 地方自治制度、地方公務員制度、財政制度又は地方分権に関するもの | イ 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の改正に伴う都の制度の新設、変更、廃止等に関するもの ロ 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)又は地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)の改正に伴う都の制度の新設、変更、廃止等に関するもの ハ 地方公務員制度又は財政制度の改正に伴う都の制度の新設、変更、廃止等に関するもの ニ 都と区市町村等との間で行われる事務又は権限の移譲、事務の委任等に関するもの ホ 一部事務組合、広域連合等に係る設立、規約変更、解散等の重要な決定に関するもの ヘ 地方分権推進に関するもの ト 特区制度に係る推進構想又は総合的な計画に関するもの チ その他特に重要なもの | |

組織人事等に関する公文書 | 一 組織又は定数の管理、人事制度、給与制度等に関するもの | 次に掲げるもののうち、上記事項に係る制度主管課又は局の事務主管課が作成し、又は取得したもの イ 組織管理、定数管理等に関する計画の策定に関するもの ロ 組織の設置又は改廃に関するもの ハ 人事、任用、給与制度等に関する計画の策定に関するもの | |

二 職員の分限及び懲戒に関するもの | 上記事項に係る制度主管課による分限処分又は懲戒処分の決定に関するもの(病気休職に係る意見具申、内申、決定等に関するものを除く。) | ||

都議会に関する公文書 | 都議会に提出する議案の決定に関するもの | 上記事項に係る局の事務主管課が作成し、又は取得したもの | |

附属機関等に関する公文書 | 一 附属機関、懇談会等の設置根拠の制定又は改廃に関するもの | 附属機関、懇談会等の設置根拠の制定又は改廃に関するもの | |

二 議事、答申、報告等に関するもの | 議事録、答申書、報告書等 | ||

条例、規程、訓令、要綱、要領等の例規に関する公文書 | 一 条例、規程、訓令、要綱、要領等の立案、制定又は改廃に関するもの | 条例、規程、訓令、要綱、要領等の立案、制定又は改廃に関するもの | |

二 条例の立案依頼に関するもの | 条例の立案依頼に関するもの | ||

三 事務要領、実施細目等の制定又は改廃に関するもの | 事務要領、実施細目等の制定又は改廃に関するもののうち重要なもの | ||

四 法令の運用解釈に関する通知、依命通達等に関するもの | 法令の運用解釈に関する通知、依命通達等に関するもの | ||

行政処分等に関する公文書 | 許認可等の行政処分等に関するもの | 特に重要な行政処分等又は重要な行政処分等に関するもの | |

予算又は決算に関する公文書 | 成立した予算に係る事務事業についての基本的執行方針の決定に関するもの又は決算認定に関するもの | 上記事項に係る局の事務主管課が作成し、又は取得した予算説明資料又は決算調書 | |

財産に関する公文書 | 公有財産の取得、管理又は処分に関するもの | イ 物件の買入れ、寄附受領、普通財産の交換、売払い、譲与、出資の目的等に関するもの ロ 公有財産の使用許可、貸付け等のうち東京都下水道局固定資産事務規程(昭和四十一年東京都下水道局管理規程第三十一号)第百一条に規定する東京都下水道局固定資産管理運用委員会への付議事案に係るもの | |

事務引継ぎに関する公文書 | 事務引継書類 | イ 局長等の事務引継書 ロ 廃止事業等に係る事務引継書類 ハ その他特に重要なもの | |

争訟に関する公文書 | 一 損害賠償額の決定又は和解に関するもの | 将来の例証となる損害賠償額の決定又は和解に関するもの(当該損害賠償に係る事業の主管課から上記事項に係る制度主管課に対して提出した依頼文書等を除く。) | |

二 訴訟、審査請求等に関するもの | 特に重要な訴訟、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に基づく裁決の申請、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に基づく審査請求等に関するもの(当該訴訟等に係る事業の主管課から上記事項に係る制度主管課に対して提出した依頼文書等を除く。) | ||

指導、検査等に関する公文書 | 一 法令等に基づく各種法人等への指導、検査等に関するもの | 次に掲げるもののうち、上記事項に係る制度主管課が作成し、又は取得したもの イ 基本計画の制定等 ロ 法令等に基づく各種法人等への指導、検査等において、事業執行等に係る重要な問題があったもの | |

二 会計検査等に関するもの | 次に掲げるもののうち、上記事項に係る制度主管課が作成し、又は取得したもの イ 基本計画の制定等 ロ 会計検査又は外部監査において、事業執行等に係る重要な問題があったもの | ||

請願、陳情等に関する公文書 | 請願若しくは陳情又はそれらの対応に関するもの | イ 議会で採択された請願又は陳情の処理経過又は結果に関するもの ロ その他特に重要なもの | |

各種調査統計に関する公文書 | 重要な調査又は統計の実施方針又は成果に関するもの | 次に掲げるもの(庁内刊行物として刊行されているものを除く。) イ 国又は都の統計調査で重要なものに関するもの ロ 世論調査の報告書に関するもの | |

都の歴史、文化、学術等に関する公文書 | 都の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録されたもの | イ 国又は都における文化財の指定又は指定解除に関するもの ロ 文化財の滅失、毀損等に関するもの ハ 都政の重要事件に関する記録等 ニ 周年記念事業に関するもの ホ 科学技術振興に関するもの ヘ 特許に関するもの ト 都史に関するもの | |

国、他自治体等との連携等に関する公文書 | 国、他自治体等との連携等に関するもの | イ 国の施策又は予算に対する提案要求(事務主管課が要求することを決定した事項に関するものに限る。) ロ 都及び他自治体で構成される会議(知事が参加するもの等の重要なものに限る。)に係る基本方針に関するもので重要なもの ハ 海外都市との連絡調整(姉妹友好都市の提携を含む。)に関するもので重要なもの ニ 国際的又は大規模な競技大会の開催又は参加に関するもので重要なもの ホ 国際会議の招請又は参加に関するもので重要なもの ヘ その他特に重要なもの | |

公文書の管理等に関する公文書 | 公文書の廃棄に関するもの | 公文書廃棄の意思決定に関するもの | |

政策単位 | 将来歴史的な価値を有することが見込まれる行事、事件等に関する公文書 | 全国的規模の行事、事件等に関するもの | イ 社会的事件への対応施策(感染症対策、テロ対策、大規模災害対策等)に関するもの ロ 国際的又は大規模な競技大会に関するもの ハ 国際会議に関するもの ニ 外国及び外国の諸都市との交流事業に関するもの ホ 皇室に係る行事に関するもの ヘ その他特に重要なもの |

年代単位 | 昭和二十七年度までに作成し、又は取得された公文書 | 東京都庁処務規程(昭和二十七年東京都訓令甲第八十九号)制定以前に作成し、又は取得されたもの | 各課が所管する事業に関して引き継がれてきた、東京府、東京市又は都において作成し、又は取得されたもの |

備考 この表中に掲げられていない公文書であって、次の一から四までのいずれかに該当するものを含む。

一 組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に関する公文書

二 都民の権利及び義務に関する公文書

三 都民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する公文書

四 都の歴史、文化、学術、事件等に関する公文書

別記

(平20下水管規程31・令元下水管規程4・令2下水管規程38・一部改正)

(令元下水管規程4・一部改正)

(令元下水管規程4・一部改正)

(令元下水管規程13・全改)

(令元下水管規程4・一部改正)