○東京都環境影響評価技術指針

平成二五年六月二一日

告示第九一五号

平成十四年東京都告示第千三百五十七号(東京都環境影響評価技術指針)の全部を次のように改正する。

東京都環境影響評価技術指針

第1章 総則

第1 東京都環境影響評価技術指針の趣旨等

1 この技術指針は、東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定に基づき、計画段階環境影響評価及び事業段階環境影響評価が、科学的かつ適正に行われるために必要な技術的事項について定めることを目的とする。

事業者が条例に定める環境配慮書、特例環境配慮書、環境影響評価調査計画書(以下「調査計画書」という。)、環境影響評価書案(以下「評価書案」という。)及び環境影響評価書(以下「評価書」という。)(以下これらを「環境影響評価図書」と総称する。)を作成するに当たっては、この技術指針に基づき、対象計画又は対象事業の種類、規模、地域の概況等を勘案して、必要な調査、予測及び評価(以下「調査等」という。)の項目、方法等を選定し、環境影響評価を行う。

2 この技術指針は、環境影響評価に関する今後の科学的知見の進展及び環境影響評価の実施例の積み重ねに応じて、常に適切な科学的な判断を加え、所要の改定を行う。

第2 対象計画又は対象事業と環境影響評価図書との関係等

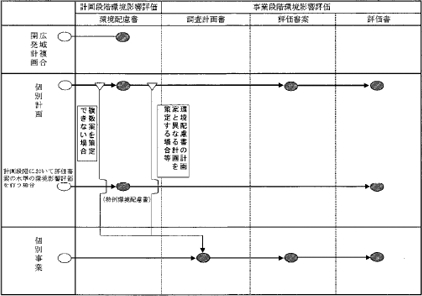

1 対象計画又は対象事業と環境影響評価図書との関係は、表1に示すとおりである。

2 この技術指針の各章・各節と環境影響評価図書との関係は、表2に示すとおりである。

表1 対象計画又は対象事業と環境影響評価図書との関係

表2 技術指針の各章・各節と環境影響評価図書との関係

| 第1章 | 第2章 | 第3章 | |||

第1節 | 第2節 | |||||

計画段階環境影響評価 | 環境配慮書 | 個別計画 (特例環境配慮書を含む。) | ● | ● | ● |

|

広域複合開発計画 | ● | ● |

| ● | ||

事業段階環境影響評価 | 調査計画書 | ● | ● |

|

| |

評価書案 | ● | ● | ● |

| ||

評価書 | ● | ● | ● |

| ||

第2章 環境影響評価の実施手順等

第1 環境影響評価の実施手順

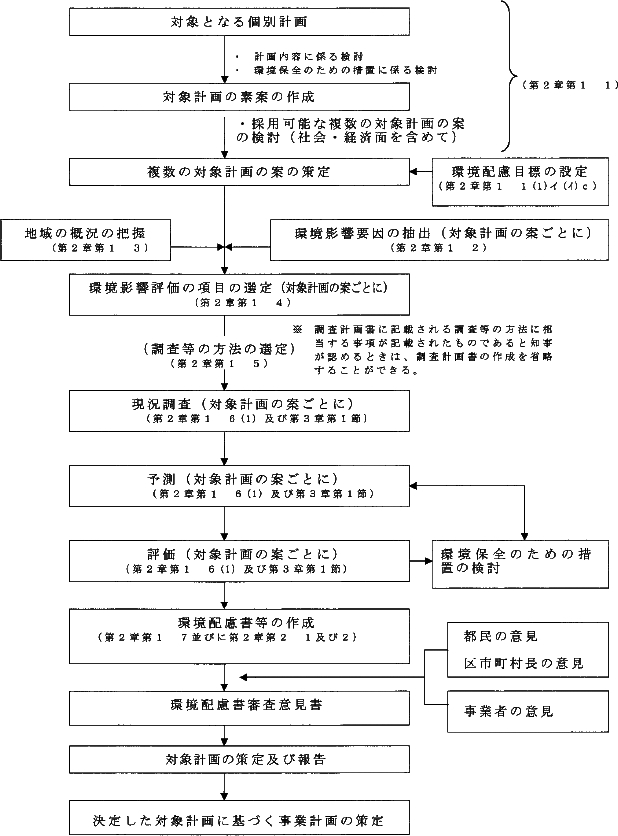

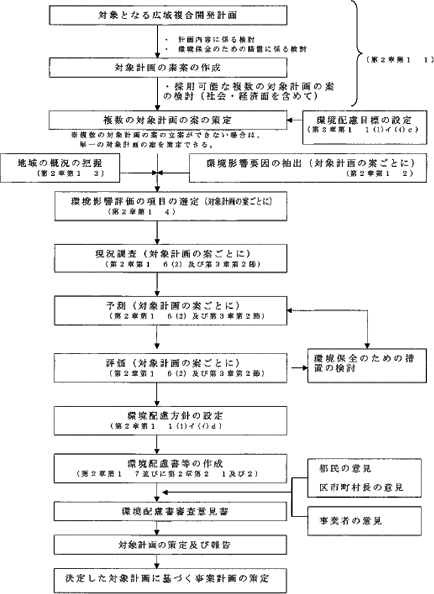

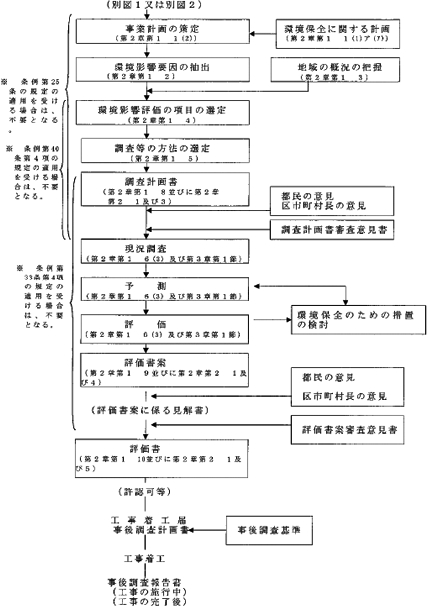

環境影響評価の実施手順は、別図1から別図3までに示すとおりである。

別図1から別図3までに掲げる個々の実施内容は、次に掲げるとおりとする。

1 対象計画の案及び事業計画の策定

計画段階環境影響評価に係る対象計画の案(以下「対象計画の案」という。)及び事業段階環境影響評価に係る事業計画(以下「事業計画」という。)は、次に掲げるところにより策定する。

(1) 対象計画の案の策定

ア 対象計画の案の検討

(ア) 対象計画の案の策定に当たっては、対象計画の実施場所又は対象地域の存する地域に係る環境保全に関する計画(東京都環境基本計画(平成20年3月)等)を踏まえて、行うものとする。

(イ) 対象計画の案は、できる限り事業の実施による環境影響の回避若しくは低減又は損なわれる環境の代償(以下「代償」という。)が図られるようにするとともに、社会的要素及び経済的要素を踏まえ、採用可能なものとして、計画の内容又は環境の保全のための措置が異なる複数の案を策定する。

イ 複数の対象計画の案の策定

複数の対象計画の案は、次に掲げる事項を踏まえて、策定する。

(ア) 検討事項

複数の対象計画の案の策定に当たり検討すべき事項は、次のとおりとする。

a 計画内容に係る検討事項

(a) 個別計画に係る環境影響評価(以下「個別計画環境影響評価」という。)においては、次の事項とする。

① 実施場所

② 規模

③ 事業により設置される建築物、工作物その他の施設(以下「施設」という。)の構造又は配置

④ ①から③までに掲げるもののほか、交通計画など対象計画の案の策定に必要な事項

(b) 広域複合開発計画に係る環境影響評価(以下「広域複合開発計画環影響評価」という。)においては、次の事項とする。

① 対象地域

② 規模

③ 計画人口

④ 住宅用、業務用、商業用その他の用途別の土地利用計画(以下「用途別土地利用計画」という。)

⑤ ①から④までに掲げるもののほか、住宅用、業務用、商業用その他の用途別の容積率(以下「用途別容積率」という。)、交通計画、緑地計画など対象計画の案の策定に必要な事項

b 環境保全のための措置に係る検討事項

環境保全のための措置については、次の事項とする。

(a) 環境影響の回避若しくは低減又は代償を図る措置

(b) 良好な環境の創出に係る措置

(イ) 検討方法

複数の対象計画の案は、次の方法で検討を行うことにより、策定する。

a 検討の手順

(a) 対象計画について、イ(ア)a及びbの適切な組合せ等を行った上で、概略の調査設計等を行い、考えられる複数の対象計画の素案を策定する。

(b) この素案について、社会・経済面、技術面等の幅広い視点から検討し、採用可能な複数の対象計画の案を策定する。

(c) この採用可能な複数の対象計画の案について、各対象計画の案の相違点の明確化を図るとともに、より環境に配慮した計画案となるよう検討を加え、環境保全のための措置の追加等を行うことにより、複数の環境に配慮した対象計画の案を策定する。

(d) 広域複合開発計画にあっては、次の事項に留意する。

① 用途別土地利用計画若しくは用途別容積率又は環境保全のための措置がそれぞれ異なる案を策定する。

② 土地の現況、対象地域の周辺地域の状況等からみて、複数の対象計画の案が策定できない合理的な理由がある場合には、条例に定める手続により単一の広域複合開発計画の案により計画段階環境影響評価を実施することができる。

単一の広域複合開発計画の案とする場合には、対象地域、規模、計画人口、用途別土地利用計画のほかに、施設の計画概要、道路、公園等公共公益施設の配置についても、環境配慮書に記述するように努めるものとする。

b 対象計画の案の策定における配慮事項

対象計画の案を策定する場合には、使用する燃料等のエネルギーの有効利用、使用する水等についての省資源・資源再利用(リユース・リサイクル)に関する考え方、ヒートアイランドの状況とその対応、オゾン層の保護等地球環境保全の見地から必要な事項についても、可能な限り配慮する。

c 環境配慮目標の設定

対象計画の案の策定に当たっては、より環境に配慮した計画案にするため、環境保全上配慮すべき目標(以下「環境配慮目標」という。)を設定する。環境配慮目標は、環境影響評価の項目別に、又は公害系の項目(大気汚染、悪臭、騒音・振動、水質汚濁及び土壌汚染の項目をいう。)、生活環境系の項目(日影、電波障害、風環境及び景観の項目をいう。)、自然環境系の項目(地盤、地形・地質、水循環、生物・生態系及び自然との触れ合い活動の場の項目をいう。)並びに史跡・文化財、廃棄物及び温室効果ガスの項目のグループ別に区分して設定する。

設定に当たっては、計画内容及び地域の環境特性に応じた環境保全上配慮すべき事項並びに東京都環境基本計画に定める「環境の確保に関する配慮の指針」を踏まえて、設定する。

d 環境配慮方針の設定

広域複合開発計画に係る環境配慮書の策定に当たっては、調査等の検討結果、環境配慮書の作成に至る経緯等も踏まえて、環境保全上配慮すべき事項及び配慮方針の担保の方法など環境への負荷の低減若しくは回避又は代償を図る環境への配慮の方針(以下「環境配慮方針」という。)を設定する。

(2) 事業計画の作成等

ア 事業計画の作成

事業計画の作成に当たっては、当該事業計画の対象となる地域に係る環境保全に関する計画(東京都環境基本計画等)を踏まえて行う。

また、計画段階環境影響評価を経た場合には、策定した対象計画を踏まえて作成するものとする。

イ 事業計画の策定における留意事項

事業計画を策定する場合には、使用する燃料等のエネルギーの有効利用、使用する水等についての省資源・資源再利用(リユース・リサイクル)に関する考え方、ヒートアイランドの状況とその対応、オゾン層の保護等地球環境保全の見地から必要な事項についても、可能な限り留意する。

ウ 事業計画の具体化の程度

(ア) 調査計画書に記載する事業計画の内容は、次に掲げる事項について、その概略を明らかにしたものとする。

a 事業の位置及び事業区域の面積

b 事業により設置される施設の規模、形状及び用途

c 環境保全に係る配慮事項及び内容

(イ) 評価書案及び評価書に記載する事業計画の内容は、次に掲げる事項について、具体的に明らかにしたものとする。

a 事業の位置及び事業区域の面積

b 事業により設置される施設の規模、形状、構造及び用途

c 事業実施期間

d 施工計画及び供用の計画

e 環境保全に関する計画等を踏まえた配慮の内容

2 環境影響要因の抽出

適正な環境影響評価を行うために必要な環境に影響を及ぼすおそれのある環境影響要因(良好な環境の創出に寄与する環境影響要因を含む。以下「環境影響要因」という。)の抽出は、対象計画の案又は事業計画の内容の具体性の程度(以下「計画の熟度」という。)を勘案して行う。

なお、対象事業のうち、改築、改良又は変更に係る事業を除く事業にあっては、施設の解体工事(地中埋設物の撤去を除く。)に伴う環境影響要因については、抽出する必要はない。

(1) 計画段階環境影響評価における環境影響要因の抽出

個別計画環境影響評価においては、対象計画の案に基づき実施される事業の種類、規模、実施期間、供用の計画、環境配慮のための措置等対象計画の案の内容及びその具体性の程度を勘案し、当該事業の実施に伴い発生する環境影響要因を、工事の完了後について抽出する。

広域複合開発計画環境影響評価においては、対象計画の案に基づき実施が予定される個々の事業につき工事の完了後ごとの環境影響要因及び複数の事業の実施に伴う複合的かつ累積的な影響を及ぼすおそれのある環境影響要因を抽出する。

なお、実施場所又は対象地域の周辺の地域の概況からみて、必要がある場合には、工事の施行中についても、環境影響要因を抽出する。

(2) 事業段階環境影響評価における環境影響要因の抽出

事業段階環境影響評価においては、対象事業の種類、規模、施工計画、供用の計画等事業計画の内容及びその具体性の程度を勘案し、対象事業の実施に伴い発生する環境影響要因を、工事の施行中及び工事の完了後に区分して抽出する。

3 地域の概況の把握

対象計画又は対象事業の実施による環境影響の程度は、対象計画を策定し、又は対象事業を実施しようとする地域の特性により、大きく異なる。

したがって、個別計画若しくは広域複合開発計画を策定し、又は対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域の環境面からの特性を明らかにするため、地域の概況を次に示すように調査する。

(1) 調査項目

調査項目は、別表1に掲げる調査項目のうち、地域の環境特性の把握に必要であり、かつ、2で抽出した環境影響要因と関連がある項目について行う。調査は、経年変化についても行う。

(2) 調査方法

調査方法は、原則として、既存資料の収集及び解析によるものとし、既存資料については、国、東京都、区市町村等が公表した最新の資料・文献、評価書など、客観性のある資料を活用する。

なお、既存資料等による地域の環境特性の把握が不十分であるなど必要がある場合には、現地調査を行う。

4 環境影響評価の項目の選定

環境影響評価の項目の選定は、次の手順で行う。

(1) 環境影響評価の項目の選定

東京都環境影響評価条例施行規則(昭和56年東京都規則第134号。以下「規則」という。)第6条に掲げる環境影響評価の項目については、3で把握した地域の概況を十分に勘案して、2で抽出した環境影響要因と環境影響評価の項目との関連を整理し、対象計画又は対象事業の実施により環境に影響を及ぼすおそれのある環境影響評価の項目を選定する。

この選定された項目を「予測・評価項目」という。

[規則第6条に掲げる環境影響評価の項目]

大気汚染、悪臭、騒音・振動、水質汚濁、土壌汚染、地盤、地形・地質、水循環、生物・生態系、日影、電波障害、風環境、景観、史跡・文化財、自然との触れ合い活動の場、廃棄物及び温室効果ガス

(2) 計画段階環境影響評価の手続を経た対象事業の事業段階環境影響評価における予測・評価項目の選定

計画段階環境影響評価の手続を経た対象事業に係る事業段階環境影響評価を実施する場合においては、計画段階環境影響評価における調査等の結果を可能な範囲で適切に活用する。

特例環境配慮書により行う計画段階環境影響評価で選定した予測・評価項目のうち、事業段階環境影響評価に相当する精度の調査等を行ったと知事が認めた項目に関しては、事業段階環境影響評価において、改めて調査等を実施する必要はない。

計画段階環境影響評価の手続後に、事業段階環境影響評価の手続まで5年以上の期間を要した場合においては、公害系の項目並びに日影及び風環境の項目に係る調査等を改めて行うものとする。

なお、調査等を実施する必要のない項目に関しては、その旨、調査計画書、評価書案及び評価書に記載するとともに、計画段階環境影響評価において実施した内容を評価書案及び評価書に再掲するものとする。

(3) 選定結果の整理

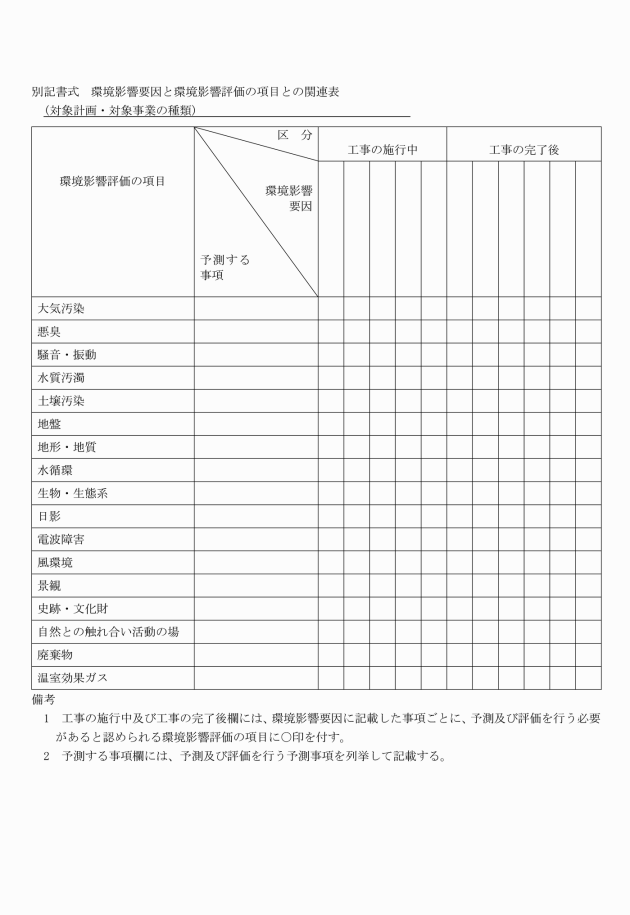

予測・評価項目の選定結果については、別記書式を参考に環境影響要因と関連付けて整理する。

また、予測・評価項目として選定しない環境影響評価の項目については、その選定しない理由を、根拠資料等を添付し、具体的に明らかにする。

5 調査等の方法の選定

計画段階環境影響評価及び事業段階環境影響評価を行うために必要な調査事項、調査地域、調査方法並びに予測及び評価の方法を、予測・評価項目ごとに、次の手順で選定する。

(1) 調査事項

個別計画環境影響評価及び事業段階環境影響評価に係る調査事項は、第3章第1節の環境影響評価の項目ごとに定める調査事項のうちから、予測及び評価に当たり必要なものを選定し、具体的な内容を定める。

広域複合開発計画環境影響評価に係る調査事項は、第3章第2節に定める調査事項のうちから、予測及び評価に当たり必要なものを選定し、具体的な内容を定める。

(2) 調査地域及び調査方法

調査地域及び調査方法の選定に当たっては、次のことに留意する。

ア 調査地域は、第3章第1節の環境影響評価の項目ごとに定めるとおり、対象事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれがあると予想される地域とし、環境影響評価の類似事例や地域の概況などを参考にして設定する。ただし、広域複合開発計画環境影響評価においては、第3章第2節に定める調査地域とする。

また、温室効果ガス等調査地域の設定が困難な予測・評価項目に係る調査地域については、その設定を省略することができる。

イ 調査方法は、(1)で設定した調査事項について、第3章第1節の環境影響評価の項目ごとに定める調査方法に基づき、予測及び評価を適切に行うために必要にして十分な情報が得られるよう、具体的な内容を定める。ただし、広域複合開発計画環境影響評価においては、第3章第2節に定める調査方法で行う。

ウ 調査地域及び調査方法の選定に当たっては、調査の実施によって、環境に与える影響が、可能な限り小さくなるよう配慮する。

(3) 予測及び評価の方法

個別計画環境影響評価及び事業段階環境影響評価における予測及び評価の方法は、第3章第1節の環境影響評価の項目ごとに定める予測及び評価の方法に基づき、具体的な内容を定める。

広域複合開発計画環境影響評価における予測及び評価の方法は、(1)で選定した調査事項に係る適切な方法を、第3章第2節に定める予測及び評価の方法から選定する。

予測及び評価の方法を定めるに当たっては、次のことに留意する。

ア 予測の方法は、定量的な結果が得られるように定めるものとするが、定量的な結果を得ることが困難な場合又は計画の熟度が低く定量的な予測が困難な場合には、定性的な結果が得られるように定めてもよい。

イ 評価の方法について、調査計画書の作成時において計画の熟度が低い場合又は評価の方法に係る具体的な内容を定めることが難しい場合には、選定の考え方及び具体的な方法等を選定する予定時期を示すものとする。

6 現況調査、予測、環境保全のための措置の検討及び評価の実施

(1) 個別計画環境影響評価における現況調査、予測、環境保全のための措置の検討及び評価の実施

現況調査、予測、環境保全のための措置の検討及び評価の実施に当たっては、次のことに留意する。

ア 現況調査

(ア) 現況調査に当たっては、可能な限り最新のデータを得るように努めるものとする。

(イ) 実施場所の周辺に大規模な樹林、農地等が存在しているような自然が豊かな地域においては、生物・生態系に関する実態を把握することが重要であることから、計画段階環境影響評価において、十分な調査を実施するものとする。

イ 予測

(ア) 予測の対象時点は、第3章第1節の環境影響評価の項目ごとに定める時点のうち、工事の完了後とする。ただし、必要がある場合には、工事の施行中についても、予測時点とする。

(イ) 予測は、できる限り定量的に実施することとし、対象計画の案の内容の具体性の程度、予測に係る知見等により定量的に予測することが困難な場合には、環境影響評価の類似事例等を勘案して定性的に予測する。

なお、対象計画の案の熟度が高いものであっても、ある程度の不確定な内容を含んでいる場合にあっては、予測に際して、一定の条件を設定して行うものとする。

ウ 環境保全のための措置の検討

(ア) 対象計画の案に基づく事業の実施により、環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると判断した場合には、その影響について回避若しくは低減又は代償を図るために必要な環境保全のための措置を検討する。

(イ) 評価の結果、環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると判断した場合には、その影響について回避若しくは低減又は代償を図るために必要な環境保全のための措置の検討を行い、当該検討の結果に基づき、再度、予測及び評価を行う。

(ウ) 予測・評価項目として選定しなかった項目に関しても、可能な限り環境保全のための措置を検討して、明らかにする。

エ 評価

(ア) 評価は、第3章第1節の環境影響評価の項目ごとに定める評価の指標を用いて評価する。

(イ) 対象計画の案に基づく事業の実施が環境に及ぼす影響(良好な環境の創出を含む。)について、必要に応じて、複数の指標を用いて評価する。

(2) 広域複合開発計画環境影響評価における現況調査、予測、環境保全のための措置の検討及び評価の実施

現況調査、予測、環境保全のための措置の検討及び評価の実施に当たっては、次のことに留意する。

ア 現況調査

(ア) 現況調査に当たっては、可能な限り最新のデータを得るように努めるものとする。

(イ) 対象地域の周辺に大規模な樹林、農地等が存在しているような自然が豊かな地域においては、生物・生態系に関する実態を把握することが重要であることから、計画段階環境影響評価において、十分な調査を実施するものとする。

イ 予測

(ア) 予測の対象時点は、第3章第2節に定める予測の対象時点とする。

(イ) 予測は、できる限り定量的に実施することとし、対象計画の案の内容の具体性の程度、予測に係る知見等により定量的に予測することが困難な場合には、環境影響評価の類似事例等を勘案して定性的に予測する。

ウ 環境保全のための措置の検討

(ア) 対象計画の案に基づき予定される事業の実施により、環境に複合的かつ累積的な影響を及ぼすおそれがあると判断した場合には、その影響について回避若しくは低減又は代償を図るために必要な環境保全のための措置を検討する。

(イ) 評価の結果、環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると判断した場合には、その影響について回避若しくは低減又は代償を図るために必要な環境保全のための措置の検討を行い、当該検討の結果に基づき、再度、予測及び評価を行う。

(ウ) 予測・評価項目として選定しなかった項目に関しても、可能な限り環境保全のための措置を検討して、明らかにする。

エ 評価

評価は、第3章第2節に定める評価の指標を用いて評価する。

(3) 事業段階環境影響評価における現況調査、予測、環境保全のための措置の検討及び評価の実施

ア 現況調査、予測及び評価は、調査計画書に基づき、実施する。

イ 個別計画環境影響評価の手続を経た対象事業の事業段階環境影響評価を実施する場合には、個別計画環境影響評価の結果を踏まえた事業計画について現況調査、予測及び評価を実施する。

ウ 現況調査、予測、環境保全のための措置の検討及び評価の実施に当たっては、次のことに留意する。

(ア) 現況調査

a 現況調査に当たっては、可能な限り最新のデータを得るように努めるものとする。

b 個別計画環境影響評価の手続を経た場合の現況調査は、個別計画環境影響評価において行った調査結果を十分に活用するものとする。

(イ) 予測

a 予測の対象時点は、第3章第1節の環境影響評価の項目ごとに定める時点とする。

b 予測は、できる限り定量的に実施することとし、事業計画の内容の具体性の程度、予測に係る知見等により定量的に予測することが困難な場合には、環境影響評価の類似事例等を勘案して定性的に予測する。

なお、事業計画の熟度が高いものであっても、ある程度の不確定な内容を含んでいる場合にあっては、予測に際して、一定の条件を設定して行うものとする。

(ウ) 環境保全のための措置の検討

a 対象事業の実施により、環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると判断した場合には、その影響について回避若しくは低減又は代償を図るために必要な環境保全のための措置を検討する。

b 評価の結果、環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると判断した場合には、その影響について回避若しくは低減又は代償を図るために必要な環境保全のための措置の検討を行い、当該検討の結果に基づき、再度、予測及び評価を行う。

c 予測の条件とした環境保全のための措置及び予測の条件に含めなかった環境保全のための措置については、工事の施行中及び工事の完了後に区分して明らかにする。

d 予測・評価項目として選定しなかった項目に関しても、可能な限り環境保全のための措置を検討して、明らかにする。

(エ) 評価

a 評価は、第3章第1節の環境影響評価の項目ごとに定める評価の指標を用いて評価する。

b 対象事業の実施が環境に及ぼす影響(良好な環境の創出を含む。)について、必要に応じて、複数の指標を用いて評価する。

7 環境配慮書等の作成

個別計画環境影響評価に係る環境配慮書又は特例環境配慮書は、第1 1(1)、2(1)、3、4、5及び6(1)により検討した結果に基づき、作成する。

広域複合開発計画環境影響評価に係る環境配慮書は、第1 1(1)、2(1)、3、4、5及び6(2)により検討した結果に基づき、作成する。

8 調査計画書の作成

調査計画書は、第1 1(2)、2(2)、3、4及び5により検討した結果に基づき、作成する。

9 評価書案の作成

評価書案は、第1 1(2)、2(2)、3、4、5及び6(3)により検討した結果に基づき、作成する。

10 評価書の作成

(1) 評価書は、評価書案に対する都民等の意見及び評価書案審査意見書に基づき検討を加え、作成する。

(2) 個別計画環境影響評価の手続を経た対象事業に係るもので、評価書案を省略した場合は、その経過及び理由をできる限り具体的に記述する。

第2 環境影響評価図書の作成上の留意事項

環境影響評価図書の作成に当たっては、計画段階環境影響評価又は事業段階環境影響評価の内容を、関係住民等が理解しやすいものとするために、次の事項に留意して記述する。

1 共通留意事項

環境影響評価図書の作成に当たり、留意すべき共通の事項は、次のとおりである。

(1) 記述内容については、十分に検討し、各節にわたって一貫性のある内容となるよう配慮する。

(2) 記述に当たっては、できる限り簡潔かつ平易な文章で表現するとともに、写真、図、グラフ等を用いることにより、関係住民等が理解しやすい内容とする。

(3) 学術的専門用語の使用は、必要最小限にとどめ、やむを得ず使用する場合は、必要に応じて注釈などを付す。

(4) 調査地域、調査地点、予測方法、予測条件及び予測に用いた係数、数値等については、その根拠を明らかにする。

(5) 既存の資料の使用に当たっては、出典等を明示するとともに、著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触することのないよう注意する。

(6) 希少生物などの生育・生息に関する情報は、必要に応じて場所等の特定ができないように配慮する。

(7) 専門技術的な分析資料等で膨大となる資料、根拠資料等は、資料編として別途整理する。

2 環境配慮書又は特例環境配慮書

環境配慮書又は特例環境配慮書の作成に当たり、特に留意すべき事項は、次のとおりである。

(1) 個別計画環境影響評価に係る環境配慮書等

ア 対象計画の案の内容

(ア) 対象計画の案の内容において、事業の必要性をできる限り具体的に記述するとともに、対象計画の案の策定に当たっての背景も記述する。

(イ) 対象計画の案においては、使用する燃料等のエネルギーの有効利用、使用する水等についての省資源・資源再利用(リユース・リサイクル)に関する考え方、ヒートアイランドの状況とその対応、オゾン層の保護等地球環境保全の見地から必要な事項についても、可能な限り記述する。

イ 環境に及ぼす影響の評価の結論

複数の対象計画の案の環境影響評価の項目ごとの相互比較の結果は、マトリックスによる表示を行うなど、分かりやすい表現方法に努める。

ウ 特例環境配慮書の留意事項

評価書案を省略しようとする場合においては、複数の対象計画の案の全てについて評価書案の内容に相当する程度の調査等を行い、その結果を特例環境配慮書に記述する。

(2) 広域複合開発計画に係る環境配慮書

ア 対象計画の案の内容

対象計画の案においては、次の表に掲げる事項のほか、使用する燃料等のエネルギーの有効利用、使用する水等についての省資源・資源再利用(リユース・リサイクル)に関する考え方、ヒートアイランドの状況とその対応、オゾン層の保護等地球環境保全の見地から必要な事項についても、可能な限り記述する。

主に市街地における広域複合開発計画 | 対象地域、規模、計画人口及び用途別土地利用計画並びに用途別容積率、交通計画等の対象計画の案の主要な要素となる事項 |

主に自然環境の豊かな地域における広域複合開発計画 | 対象地域、規模、計画人口及び用途別土地利用計画並びに緑地計画、公共・公益施設の配置計画等対象計画の案の主要な要素となる事項 |

イ 環境に及ぼす影響の評価の結論

(ア) 広域複合開発計画の案の内容を踏まえ、複合的かつ累積的な影響に係る評価の結論を、できる限り具体的に記述する。

(イ) 複数の対象計画の案の環境影響評価の項目ごとの相互比較の結果は、マトリックスによる表示を行うなど、分かりやすい表現方法に努める。

ウ 複数の対象計画の案が策定できない場合は、その理由についても、記述するよう努める。

3 調査計画書

調査計画書の作成に当たり、特に留意すべき事項は、次のとおりである。

(1) 対象事業の内容

対象事業の内容の中では、施工計画及び供用の計画についても、調査計画書の作成段階における事業計画の内容の具体性の程度に応じて記述し、対象事業の実施に伴い発生する環境影響要因と、それが環境に及ぼすおそれのある影響について、別表1の環境項目との関連を考慮しながら整理する。

また、事業計画の策定の経過については、その概略を分かり易く簡潔に記述する。

(2) 地域の概況

東京都環境基本計画に定める地域別配慮の指針等を参考に、環境面からみた地域の状況と課題とを具体的に記述するとともに、これらを踏まえ、環境影響要因と関連のある環境影響評価の項目に係る地域の状況を記述する。

(3) 予測の方法

予測の方法について、第3章第1節の環境影響評価の項目ごとに規定する「その他適切な方法」を選定する場合には、選定する理由及び選定することの妥当性についても記述する。

(4) 対象事業の実施が環境に影響を及ぼすと予想される地域を管轄する区市町村の名称及びその地域の町名

対象事業の実施が環境に影響を及ぼすと予想される地域は、原則として予測・評価項目ごとの調査地域を包含する地域として定め、管轄する区市町村の名称は、これに基づき記述する。地域の町名は、町丁目の単位で表し、表又は地図により示すものとする。

なお、その他の方法による場合には、その方法及び根拠について記述する。

4 評価書案

評価書案の作成に当たり、特に留意すべき事項は、次のとおりである。

(1) 対象事業の内容

対象事業の内容としては、対象事業の位置、区域、規模(面積、長さなど)、処理能力、構造等の概要を記述する。

(2) 施工計画及び供用の計画

ア 施工計画としては、工種及び工事工程を記述するとともに、工事の規模、範囲、建設機械の種類及び使用台数、工事用車両の種類、使用台数及び走行経路等、工事に伴い発生する環境影響要因に関連する内容をできる限り定量的に記述する。

イ 供用の計画としては、計画交通量、発生集中交通量、排出ガス・排出水の性状及び量等、供用に伴う施設の存在やそれに伴う事業活動等により発生する環境影響要因に関連する内容をできる限り定量的に記述する。

なお、住宅団地の建替事業や廃棄物最終処分場のように、工事を行いつつ順次供用を開始するなど、供用の状況が経年的に変化する場合は、その内容も記述する。

ウ 環境保全に関する計画等への配慮の内容

配慮の内容については、配慮した環境保全に関する計画等の名称及び当該計画等に示されている配慮すべき事項と対象事業との関連が明確となるよう、整理して記述する。

エ 事業計画の策定に至った経過

事業計画の策定に至った経過については、対象事業に係る都市計画等関連する計画を勘案して記述する。

代替案を検討した場合には、その経過(代替案の内容、環境影響に関する予測及び評価の結果、原案が採用されなかった理由等)を記述する。

計画段階環境影響評価の手続を経た対象事業に係るものについては、その手続の経過、対象計画の案選定の理由、環境配慮書審査意見書に基づき検討した内容等を記述する。

オ 環境影響評価の項目

環境影響評価の項目が、環境配慮書又は調査計画書において選定した項目と異なる場合は、変更した理由を記述する。

カ 環境に及ぼす影響の内容及び程度並びにその評価

(ア) 現況調査

a 現地調査を行った場合は、調査結果のほかに、調査日時や気象等の調査条件を記述する。

b 調査結果の記述に当たっては、希少生物に関する情報等、公開することにより現況が損なわれるおそれがあるものについては、場所が特定できないようにするなど配慮する。

(イ) 予測

予測については、予測結果のほかに、予測条件等予測結果を導く上での予測式、予測に際しての補正値、排出係数など基本的事項も記述する。

(ウ) 環境保全のための措置

a 予測条件に環境保全のための措置を含めた場合には、その具体的な内容及び当該措置を講じるに至った経過を記述する。

b 対象事業とは別に行われる環境保全のための措置を予測条件に含めた場合には、その具体的な内容及び含めた根拠を記述する。

c 環境保全のための措置のうち、予測条件に含めなかったものについても、その旨を明記した上で、その具体的な内容を記述する。

(エ) 評価

評価については、予測結果と評価の指標との関連が分かりやすいように記述する。

キ 対象事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれのある地域を管轄する区市町村の名称及びその地域の町名

管轄する区市町村の名称が、環境配慮書又は調査計画書で示した名称と異なる場合には、変更した理由を記述する。

5 評価書

評価書の作成に当たり、留意すべき事項は、4に準拠する。

なお、評価書案審査意見書の内容に十分に留意して作成すること。

第3章 調査、予測及び評価の方法

第1節 個別計画環境影響評価及び事業段階環境影響評価における調査、予測及び評価の方法

個別計画環境影響評価及び事業段階環境影響評価における調査、予測及び評価の方法は、第1から第17までのとおりとする。ただし、個別計画環境影響評価における現況調査の方法、予測の対象時点、評価の方法等については、次のとおりとする。

(1) 「対象事業」とあるのは「対象計画に基づき実施される対象事業」と読み替えるものとする。

(2) 現況調査は、既存の資料・文献の収集を基本とし、対象計画に基づき実施される対象事業の特性に応じて、住民からの情報の収集や専門家からの科学的知見の収集、現地調査の方法により行う。

(3) 予測の対象時点は、原則として、工事の完了後で事業活動が通常状態になる時期について行う。

また、必要に応じて工事の施行中の適切な時期も行う。

(4) 評価については、次に定める方法による。

ア 評価は、(ア)に示すとおり、各対象計画の案の予測・評価項目ごとの予測結果について、第1から第17までに定める評価の指標を用いて行う。

また、各対象計画の案の総合評価は、(イ)に示すとおり、予測・評価項目別に比較して、各対象計画の案ごとに環境面からみた特性を明らかにする。

(ア) 予測・評価項目別の評価

対象計画の案の予測・評価項目ごとの評価は、次に示す「評価の軸」ごとに行う。

a 評価の軸

(a) 環境影響の程度

(b) 環境配慮目標の達成の程度及び良好な環境の創出に対する配慮の程度

b 各対象計画の案の環境面からみた評価方法

評価に当たっては、計画の内容及び地域の特性を勘案し、「評価の軸」ごとに予測・評価項目別の重み付けを検討し、その結果を踏まえて次に示す区分例を参考に整理する。

また、その相互比較結果は、マトリックス表等により整理する。

[区分例]

・他の計画案に比べて優れている。

・他の計画案と同じ又はほとんど差がない。

・他の計画案に比べて劣っている。

(イ) 各対象計画の案の総合評価

(ア)の結果に基づき、対象計画の案ごとに総合評価を行い、環境面からみた各対象計画の案の特性を明らかにする。

イ 評価は、第2章第1 1(1) イ(イ) cで設定した環境配慮目標を踏まえて行う。

ウ 対象計画の案の評価に当たっては、最も環境に配慮したと考えられる対象計画の案を選択したかどうかの視点についても、必要に応じ考慮することができる。

第1 大気汚染

1 環境影響評価の対象

対象事業の実施が大気質に影響を及ぼすと予想される地域並びに影響の内容及び程度を対象とする。

2 現況調査

(1) 調査事項

調査事項は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案し、対象事業の実施が大気質に及ぼす影響を適切に把握し得るよう十分に配慮して、次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択する。

ア 大気質の状況

別表2に掲げる物質のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択し、その物質の大気中における濃度等を調査する。

イ 気象の状況

風向、風速、大気安定度等の気象の状況を調査する。

ウ 地形及び地物の状況

大気質の移流・拡散に影響を及ぼすおそれのある地形及び地物の状況を調査する。

エ 土地利用の状況

事業計画の対象となる土地(以下「事業計画地」という。)及びその周辺における学校、病院、住宅等の分布状況及びその他の土地利用の状況を調査する。

なお、将来の土地利用の計画についても調査する。

オ 発生源の状況

工場・事業場等主要な発生源の分布を調査する。

カ 自動車交通量等の状況

自動車交通量、車種構成、道路構造等(以下「自動車交通量等」という。)の状況を調査する。

キ 法令による基準等

別表5調査事項の部に掲げる法令等その他大気汚染に係る関係法令の基準等を調査する。

(2) 調査地域

調査地域は、対象事業の種類及び規模、発生源の状況並びに地域の概況を勘案して、対象事業の実施が大気質に影響を及ぼすと予想される地域とする。

(3) 調査方法

ア 大気質の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

(ア) 調査期間

調査期間は、気象の状況等を考慮して、年間を通した大気質の状況を適切に把握し得る期間とする。

(イ) 調査地点

調査地点は、地域の概況等を考慮して、年間を通した大気質の状況を適切に把握し得る地点とする。

(ウ) 測定方法

測定方法は、別表5調査方法の部大気質の状況の款に掲げる法令等に定める方法等に準拠する。

イ 気象の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

(ア) 観測期間

観測期間は、大気質の状況の調査期間に準じる。

(イ) 観測地点

観測地点は、地域の概況を考慮して、大気質の状況の解析及び大気質の変化の予測を行うために必要な気象の状況を適切に把握し得る地点とする。

(ウ) 観測方法

観測方法は、別表5調査方法の部気象の状況の款に掲げる法令等に定める方法に準拠する。

ウ 地形及び地物の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

エ 土地利用の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

オ 発生源の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

カ 自動車交通量等の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

キ 法令による基準等

別表5調査事項の部に掲げる法令等その他大気汚染に係る関係法令の基準等を整理する方法による。

3 予測

(1) 予測事項

予測事項は、別表2に掲げる物質のうちから選択した物質の大気中における濃度若しくは飛散し、若しくは降下する量又はその程度とする。

浮遊粒子状物質を選択する場合は、自動車、建設機械等の排気管から直接排出される浮遊粒子状物質を予測事項の対象とする。

なお、大気中における生成過程等が明らかでない反応二次生成物質は、原則として、予測事項の対象としない。ただし、事業者が選択した場合には、この限りでない。

また、対象事業において複数の発生源が想定される場合には、必要に応じて重合計算を行う。

(2) 予測の対象時点

予測の対象時点は、次に掲げる時点のうち必要な時点とする。

ア 対象事業に係る工事の施行中の代表的な時点

イ 対象事業に係る工事の完了後で事業活動が通常の状態に達した時点

(3) 予測地域

予測地域は、現況調査の調査地域に準じる。

予測地点の高さは、ガス状物質の場合は、地上1.5m程度とする。ただし、対象事業の種類、構造、周囲の建物の状況等によっては、必要に応じて高所にも予測地点を設定する。

(4) 予測方法

予測は、対象事業の種類及び規模、地形及び地物の状況等を考慮して、次に掲げる予測方法のうちから適切なものを選択し、又は組み合わせて行う。

ア 大気拡散式による方法

イ 模型実験による方法

ウ 野外拡散実験による方法

エ 類似事例の参照による方法

オ その他適切な方法

4 環境保全のための措置

対象事業の実施が大気質に及ぼす影響を、可能な限り回避し、又は低減するための措置について、工事の施行中及び工事の完了後にわたり検討を行う。

5 評価

(1) 評価事項

評価事項は、予測した事項とする。

(2) 評価の指標

評価の指標は、次に掲げるものとする。

ア 法令による基準等

別表5評価の指標の部に掲げる法令等に定める基準

イ 東京都又は区市町村が定めた計画、要綱等の中で当該地域について設定している環境の目標

ウ 現況調査時点における環境の状況(以下「現況環境値」という。)

エ 類似事例

オ その他の客観性を有する指標

(3) 評価方法

現況調査及び予測の結果に基づき、地域の特性、環境保全のための措置及び評価の指標を勘案して、対象事業の実施が大気質に及ぼす影響について明らかにする。

第2 悪臭

1 環境影響評価の対象

対象事業の実施に伴い発生する臭気が日常生活に影響を及ぼすと予想される地域並びに影響の内容及び程度を対象とする。

2 現況調査

(1) 調査事項

調査事項は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案し、対象事業の実施に伴い発生する臭気が日常生活に及ぼす影響を適切に把握し得るよう十分に配慮して、次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択する。

ア 臭気の状況

次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択し、調査する。

a 臭気指数

b 臭気排出強度

イ 気象の状況

風向、風速、大気安定度等の気象の状況を調査する。

ウ 地形及び地物の状況

臭気の移流・拡散に影響を及ぼすおそれのある地形及び地物の状況を調査する。

エ 土地利用の状況

事業計画地及びその周辺における学校、病院、住宅等の分布状況及びその他の土地利用の状況を調査する。

なお、将来の土地利用の計画についても調査する。

オ 発生源の状況

工場・事業場等主要な発生源の分布を調査する。

カ 法令による基準等

別表6調査事項の部に掲げる法令等その他悪臭に係る関係法令の基準等を調査する。

(2) 調査地域

調査地域は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案して、対象事業の実施に伴い発生する臭気が日常生活に影響を及ぼすと予想される地域とする。

(3) 調査方法

ア 臭気の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

(ア) 調査期間

調査期間は、気象の状況等を考慮して、年間を通した臭気指数又は臭気排出強度の状況を適切に把握し得る期間とする。

(イ) 調査地点

調査地点は、地域の概況等を考慮して、年間を通した臭気指数又は臭気排出強度の状況を適切に把握し得る地点とする。

(ウ) 測定方法

測定方法は、別表6調査方法の部臭気の状況の項に掲げる法令等に定める方法に準拠する。

イ 気象の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

(ア) 観測期間

観測期間は、臭気の状況の調査期間に準じる。

(イ) 観測地点

観測地点は、地域の概況等を考慮して、臭気の状況の解析及び予測を行うために必要な気象の状況を適切に把握し得る地点とする。

(ウ) 観測方法

観測方法は、別表6調査方法の部気象の状況の項に掲げる法令等に定める方法に準拠する。

ウ 地形及び地物の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

エ 土地利用の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

オ 発生源の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

カ 法令による基準等

別表6調査事項の部に掲げる法令等その他悪臭に係る関係法令の基準等を整理する方法による。

3 予測

(1) 予測事項

予測事項は、次に掲げるもののうちから必要なものを選択する。

ア 臭気指数

イ 臭気排出強度

(2) 予測の対象時点

予測の対象時点は、次に掲げる時点のうち必要な時点とする。

ア 対象事業に係る工事の施行中の代表的な時点

イ 対象事業に係る工事の完了後で事業活動が通常の状態に達した時点

(3) 予測地域

予測地域は、現況調査の調査地域に準じる。

(4) 予測方法

予測は、対象事業の種類及び規模、地形及び地物の状況等を考慮して、次に掲げる予測方法のうちから適切なものを選択し、又は組み合わせて行う。

ア 大気拡散式による方法

イ 模型実験による方法

ウ 類似事例の参照による方法

エ その他適切な方法

4 環境保全のための措置

対象事業の実施に伴い発生する臭気が周辺の生活環境に及ぼす影響を、可能な限り回避し、又は低減するための措置について、工事の施行中及び工事の完了後にわたり検討を行う。

5 評価

(1) 評価事項

評価事項は、予測した事項とする。

(2) 評価の指標

評価の指標は、次に掲げるものとする。

ア 法令による基準等

別表6評価の指標の部に掲げる法令等に定める基準

イ 東京都又は区市町村が定めた計画、要綱等の中で当該地域について設定している環境の目標

ウ 現況環境値

エ 類似事例

オ その他の客観性を有する指標

(3) 評価方法

現況調査及び予測の結果に基づき、地域の特性、環境保全のための措置及び評価の指標を勘案して、対象事業の実施に伴い発生する臭気が日常生活に及ぼす影響について明らかにする。

第3 騒音・振動

1 環境影響評価の対象

対象事業の実施に伴う騒音、振動及び低周波音(以下「騒音・振動」という。)が日常生活に影響を及ぼすと予想される地域並びに影響の内容及び程度を対象とする。

2 現況調査

(1) 調査事項

調査事項は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案し、対象事業の実施に伴う騒音・振動が日常生活に及ぼす影響を適切に把握し得るよう十分に配慮して、次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択する。

ア 騒音・振動の状況

(ア) 騒音は、環境騒音及び道路、鉄道、航空機、工場・事業場等の特定騒音の騒音レベルの状況を調査する。

(イ) 振動は、環境振動及び道路、鉄道、工場・事業場等の特定振動の振動レベルの状況を調査する。

(ウ) 低周波音は、1/3オクターブバンド音圧レベルの状況を調査する。超低周波音が生じるおそれがある場合には、G特性音圧レベルについても調査する。

イ 土地利用の状況

事業計画地及びその周辺における学校、病院、住宅等の分布状況及びその他の土地利用の状況を調査する。

なお、将来の土地利用の計画についても調査する。

ウ 発生源の状況

道路、鉄道、航空機、工場・事業場等主要な発生源の分布を調査する。

エ 自動車交通量等の状況

自動車交通量、車種構成、道路構造等の状況を調査する。

オ 地盤及び地形の状況

騒音・振動の伝搬に影響を及ぼすおそれのある地盤及び地形の状況を調査する。

カ 法令による基準等

別表7調査事項の部に掲げる法令等その他騒音・振動に係る関係法令の基準等を調査する。

(2) 調査地域

調査地域は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案して、対象事業の実施に伴う騒音・振動が日常生活に影響を及ぼすと予想される地域とする。

(3) 調査方法

ア 騒音・振動の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

(ア) 調査期間及び調査時間帯

a 調査期間は、騒音・振動の状況を適切に把握し得る期間とする。

b 調査時間帯は、対象事業による騒音・振動が発生する時間帯について環境基準、法令等に定める時間の区分に照らし、騒音・振動の状況を適切に把握し得る時間帯とする。

(イ) 調査地点

調査地点は、地域の概況等を考慮して、騒音・振動の状況を適切に把握し得る地点とする。

(ウ) 測定点

測定点は、対象事業の実施に伴う騒音・振動の影響を受ける地域の建物の状況等を考慮して、騒音・振動の状況を適切に把握し得る高さとする。

(エ) 測定方法

測定方法は、騒音にあっては別表7調査方法の部環境騒音の款及び特定騒音の款に掲げる法令等に定める方法等に、振動にあっては同部環境振動の款及び特定振動の款に掲げる法令等に定める方法等に、低周波音にあっては同部低周波音の款に掲げる法令等に定める方法等に準拠する。

イ 土地利用の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

ウ 発生源の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

エ 自動車交通量等の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

オ 地盤及び地形の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

カ 法令による基準等

別表7調査事項の部に掲げる法令等その他騒音・振動に係る関係法令の基準等を整理する方法による。

3 予測

(1) 予測事項

予測事項は、次に掲げるもののうちから必要なものを選択する。

なお、地域の概況を勘案して、対象事業及び対象事業以外の要因による複数の騒音・振動が想定される場合には、必要に応じてこれらを複合した予測を行う。

ア 騒音及び振動

騒音にあっては、別表7予測事項の部騒音の款法令等の欄に掲げる法令等ごとに当該法令等に定める同款予測・評価事項の欄に掲げるもののうちから必要なものを選択する。

振動にあっては、別表7予測事項の部振動の款法令等の欄に掲げる法令等ごとに当該法令等に定める同款予測・評価事項の欄に掲げるもののうちから必要なものを選択する。

イ 低周波音

1/3オクターブバンド音圧レベルの状況を予測する。超低周波音が生じるおそれがある場合には、G特性音圧レベルについても予測する。

(2) 予測の対象時点

予測の対象時点は、次に掲げる時点のうち必要な時点とする。

ア 対象事業に係る工事の施行中の代表的な時点

イ 対象事業に係る工事の完了後で事業活動が通常の状態に達した時点

(3) 予測地域

予測地域は、現況調査の調査地域に準じる。

(4) 予測方法

予測は、対象事業の種類及び規模、建築物の状況等を考慮して、次に掲げる予測方法のうちから適切なものを選択し、又は組み合わせて行う。

ア 伝搬理論計算式による方法

イ 経験的回帰式による方法

ウ 模型実験による方法

エ 実地実験による方法

オ 類似事例の参照による方法

カ その他適切な方法

4 環境保全のための措置

対象事業の実施に伴う騒音・振動が周辺の日常生活に及ぼす影響を、可能な限り回避し、又は低減するための措置について、工事の施行中及び工事の完了後にわたり検討を行う。

5 評価

(1) 評価事項

評価事項は、予測した事項とする。

(2) 評価の指標

評価の指標は、次に掲げるものとする。

ア 法令による基準等

騒音にあっては別表7評価の指標の部騒音の款に掲げる法令等に定める基準、振動にあっては同部振動の款に掲げる法令等に定める基準とする。

イ 東京都又は区市町村が定めた計画、要綱等の中で当該地域について設定している環境の目標

ウ 大部分の地域住民が日常生活において支障を感じないとされる程度

エ 現況環境値

オ 類似事例

カ 科学的知見

キ その他の客観性を有する指標

(3) 評価方法

現況調査及び予測の結果に基づき、地域の特性、環境保全のための措置及び評価の指標を勘案して、対象事業の実施が日常生活に及ぼす影響について明らかにする。

第4 水質汚濁

1 環境影響評価の対象

対象事業の実施が水質又は底質(以下「水質等」という。)に影響を及ぼすと予想される河川、湖沼、海域等の公共の用に供される水域(以下「公共用水域」という。)又は地下水の帯水層の範囲並びにそれらに対する影響の内容及び程度を対象とする。

2 現況調査

(1) 調査事項

調査事項は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案し、対象事業の実施が水質等に及ぼす影響を適切に把握し得るように十分に配慮して、次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択する。

ア 水質等の状況

別表3に掲げる物質等のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択し、その物質等の濃度、状態等を調査する。

イ 水域の状況

次に掲げる事項のうちから、水質等の予測及び評価に必要なものについて選択し、調査する。

(ア) 河川の状況

a 流量、流速、流出入水量、流達時間等の流況及び自浄能力の状況

b 河川の形態

(イ) 湖沼の状況

a 水位、貯水量、流出入水量、滞留時間、湖沼水の成層・循環、拡散状況等

b 湖沼の形態

(ウ) 海域の状況

a 潮位、潮流・恒流、流入河川水量、滞留時間、海水の成層・循環、拡散状況等の海況

b 海域の形態

(エ) 地下水の状況

a 地下水の水位

b 地下水の流動

ウ 気象の状況

気温、風向、風速、日照時間又は日射量、降水量等の気象の状況を調査する。

エ 公共用水域等の利用の状況

流況等に影響がある水道用水、工業用水、農業用水、水産用水等の水利用の状況を調査する。

なお、将来の利水計画についても調査する。

オ 発生源の状況

工場・事業場等主要な発生源の分布を調査する。

カ 法令による基準等

別表8調査事項の部に掲げる法令等その他水質汚濁に係る関係法令の基準等を調査する。

(2) 調査地域

調査地域は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案して、対象事業の実施が水質等に影響を及ぼすと予想される公共用水域又は地下水の帯水層とする。

(3) 調査方法

ア 水質等の状況

(ア) 公共用水域の水質

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

a 調査期間

調査期間は、公共用水域の特性を考慮して、年間を通した水質の状況を適切に把握し得る期間とする。

b 調査地点

調査地点は、年間を通した水質の状況を適切に把握し得る地点とし、別表8調査方法の部水質等の状況の款公共用水域の水質の項に掲げる法令等に定める地点に準拠する。

c 測定方法

(a) 採水方法

採水方法は、別表8調査方法の部水質等の状況の款公共用水域の水質の項に掲げる法令等に定める方法等に準拠する。

(b) 分析方法

分析方法は、調査事項に応じて選択し、別表8調査方法の部水質等の状況の款公共用水域の水質の項に掲げる法令等に定める方法等に準拠する。

(イ) 公共用水域の底質

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

a 調査時点

調査時点は、水質調査を行う期間のうち底質の状況を適切に把握し得る時点とする。

b 調査地点

調査地点は、公共用水域の水質の調査地点を参考にした地点とし、別表8調査方法の部水質等の状況の款公共用水域の底質の項に掲げる法令等に定める地点に準拠する。

c 測定方法

(a) 採泥方法

採泥方法は、別表8調査方法の部水質等の状況の款公共用水域の底質の項に掲げる法令等に定める方法等に準拠する。

(b) 分析方法

分析方法は、調査事項に応じて選択し、別表8調査方法の部水質等の状況の款公共用水域の底質の項に掲げる法令等に定める方法等に準拠する。

(ウ) 地下水の水質

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

a 調査期間

調査期間は、地下水の水質の状況を適切に把握し得る期間とする。

b 調査地点

調査地点は、地下水の流動を考慮してその水質の状況を適切に把握し得る観測井又は既存の井戸の地点とし、別表8調査方法の部水質等の状況の款地下水の水質の項に掲げる法令等に定める地点に準拠する。

c 測定方法

(a) 採水方法

採水方法は、別表8調査方法の部水質等の状況の款地下水の水質の項に掲げる法令等に定める方法に準拠する。

(b) 分析方法

分析方法は、調査事項に応じて選択し、別表8調査方法の部水質等の状況の款地下水の水質の項に掲げる法令等に定める方法等に準拠する。

(エ) 汚濁負荷量

調査は、次に掲げる既存資料の整理・解析等の方法による。

a 原単位の把握

既存資料の整理・解析等の方法により、排水中の濃度(原単位)を求める。

b 排水量の把握

既存資料の整理・解析等の方法により、1日当たりの平均的な排水量や変動量を求める。

c 汚濁負荷量の算出

a及びbにより把握した原単位及び排水量に基づき、原単位に排水量を乗ずることにより、算出する。

イ 水域の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現況調査の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

(ア) 調査期間

調査期間は、水質等の状況の調査期間に準じる。

(イ) 調査地点

調査地点は、河川の形態及び流況の特性を考慮し、水質等の解析及び予測に必要な水域の状況を適切に把握し得る地点とする。

(ウ) 測定方法

測定方法は、調査事項に応じて選択し、別表8調査方法の部水域の状況の款に掲げる法令等に定める方法等に準拠する。

ウ 気象の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

(ア) 観測期間

観測期間は、水質等の状況の調査期間に準じる。

(イ) 観測地点

観測地点は、水質等の状況の調査地点を考慮した地点とする。

(ウ) 観測方法

観測方法は、別表8調査方法の部気象の状況の款に掲げる法令等に定める方法に準拠する。

エ 公共用水域等の利用の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

オ 発生源の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

カ 法令による基準等

別表8調査事項の部に掲げる法令等その他水質汚濁に係る関係法令の基準等を整理する方法による。

3 予測

(1) 予測事項

予測事項は、別表3に掲げる物質等のうちから選択した物質等の濃度、状態等とする。

(2) 予測の対象時点

予測の対象時点は、次に掲げる時点のうち必要な時点とする。

ア 対象事業に係る工事の施行中の代表的な時点

イ 対象事業に係る工事の完了後で事業活動が通常の状態に達した時点

(3) 予測地域

予測地域は、現況調査の調査地域に準じる。

(4) 予測方法

予測は、対象事業の種類及び規模、水域の特性等を考慮して、次に掲げる予測方法のうちから適切なものを選択し、又は組み合わせて行う。

ア 数理モデルを用いた予測式による方法

イ 模型実験による方法

ウ 類似事例の参照による方法

エ その他適切な方法

4 環境保全のための措置

対象事業の実施が水質等に及ぼす影響を、可能な限り回避し、又は低減するための措置について、工事の施行中及び工事の完了後にわたり検討を行う。

5 評価

(1) 評価事項

評価事項は、予測した事項とする。

(2) 評価の指標

評価の指標は、次に掲げるものとする。

ア 法令による基準等

別表8評価の指標の部に掲げる法令等に定める基準

イ 東京都又は区市町村が定めた計画、要綱等の中で当該水域等について設定している環境の目標

ウ 現況環境値

エ 類似事例

オ その他の客観性を有する指標

(3) 評価方法

現況調査及び予測の結果に基づき、地域の特性、環境保全のための措置及び評価の指標を勘案して、対象事業の実施が水質等に及ぼす影響について明らかにする。

第5 土壌汚染

1 環境影響評価の対象

対象事業の実施に伴う汚染物質の排出又は汚染された土壌の掘削・移動等により、土壌に影響を及ぼすと予想される地域並びに影響の内容及び程度を対象とする。

2 現況調査

(1) 調査事項

調査事項は、対象事業の種類及び規模、地域の概況並びに過去の土地利用等の経緯を勘案し、対象事業の実施が土壌に及ぼす影響を適切に把握し得るよう十分に配慮して、次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択する。

ア 土地利用の履歴等の状況

事業計画地について、過去の土地利用の履歴、過去において別表4に掲げる物質(以下「有害物質等」という。)を取り扱い、又は排出していた事業場の設置状況等を調査する。

イ 土壌汚染の状況

アの調査の結果、事業計画地の土壌が有害物質等により汚染され、又は汚染されているおそれがあると認めるときは、事業計画地の汚染土壌の存在の状況を調査する。

ウ 地形、地質、地下水及び土壌の状況

土壌汚染の解析に必要な地形、地質、地下水及び土壌の状況を調査する。

エ 植生の状況

土壌汚染の解析に必要な植生の状況を調査する。

オ 気象の状況

有害物質等の拡散に係る風向、風速等の気象の状況を調査する。

カ 土地利用の状況

事業計画地及びその周辺における学校、病院、住宅等の分布状況及びその他の土地利用の状況を調査する。

なお、将来の土地利用の計画についても調査する。

キ 発生源の状況

有害物質等について、製造、保管又は排出を行う可能性のある主な工場・指定作業場の分布を調査する。

ク 利水の状況

表流水及び地下水の利用の状況を調査する。

ケ 法令による基準等

別表9調査事項の部に掲げる法令等その他土壌汚染に係る関係法令の基準等を調査する。

(2) 調査地域

調査地域は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案して、対象事業の実施が土壌に影響を及ぼすと予想される地域とする。

(3) 調査方法

ア 土地利用の履歴等の状況

調査は、別表9調査方法の部土地利用の履歴等の状況の款に掲げる法令等に定める方法に準拠する。

イ 土壌汚染の状況

調査は、別表9調査方法の部土壌汚染の状況の款に掲げる法令等に定める方法に準拠する。

ウ 地形、地質、地下水及び土壌の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

エ 植生の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

オ 気象の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。現地調査を行う場合は、別表9調査方法の部気象の状況の項に掲げる法令等に定める方法に準拠する。

カ 土地利用の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

キ 発生源の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

ク 利水の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

ケ 法令による基準等

別表9調査事項の部に掲げる法令等その他土壌汚染に係る関係法令の基準等を整理する方法による。

3 予測

(1) 予測事項

予測事項は、有害物質等のうちから選択した物質の土壌中の濃度、地下水への溶出の可能性の有無、汚染土壌の量、新たな土地への拡散の可能性の有無等とする。

(2) 予測の対象時点

予測の対象時点は、次に掲げる時点のうち必要な時点とする。

ア 対象事業に係る工事の施行中の代表的な時点

イ 対象事業に係る工事の完了後で事業活動が通常の状態に達した時点

(3) 予測地域

予測地域は、現況調査の調査地域に準じる。

(4) 予測方法

予測は、対象事業の種類及び規模、土壌の状況等を考慮して、次に掲げる予測方法のうちから適切なものを選択し、又は組み合わせて行う。

ア 事業計画を基に、土壌の改変の程度を把握し、予測する方法

イ 類似事例の参照による方法

ウ その他適切な方法

4 環境保全のための措置

対象事業の実施が土壌に及ぼす影響を、可能な限り回避し、又は低減するための措置について、工事の施行中及び工事の完了後にわたり検討を行う。

5 評価

(1) 評価事項

評価事項は、予測した事項とする。

(2) 評価の指標

評価の指標は、次に掲げるものとする。

ア 法令による基準等

別表9評価の指標の部に掲げる法令等に定める基準

イ 東京都又は区市町村が定めた計画、要綱等の中で当該地域について設定している環境の目標

ウ 現況環境値

エ 土壌汚染を引き起こさないこと。

オ 新たな地域に土壌汚染を拡散させないこと。

カ その他の客観性を有する指標

(3) 評価方法

現況調査及び予測の結果に基づき、地域の特性、環境保全のための措置及び評価の指標を勘案して、対象事業の実施が土壌に及ぼす影響について明らかにする。

第6 地盤

1 環境影響評価の対象

対象事業の実施に伴う地下水の揚水、掘削工事又は地下構造物の設置により地盤沈下又は地盤の変形が生じると予想される地域並びに影響の内容及び程度を対象とする。

2 現況調査

(1) 調査事項

調査事項は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案し、対象事業の実施に伴う地盤沈下又は地盤の変形を適切に把握し得るよう十分に配慮して、次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択する。

ア 地盤の状況

次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択し、調査する。

(ア) 低地、台地等の地形の状況

(イ) 地質、地質構造等の状況

(ウ) 軟弱地盤の分布等の状況

(エ) 地表面の被覆及び雨水浸透能の状況

(オ) 地盤の透水性、圧密状況等の工学的特性

イ 地下水の状況

地下水の存在、規模及び流動の状況、水位の変化並びに揚水の状況について調査する。

ウ 地盤沈下又は地盤の変形の状況

次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択し、調査する。

(ア) 年間地盤沈下量及び累積地盤沈下量

(イ) 地盤沈下又は地盤の変形の範囲、程度及び建築物等への影響

エ 土地利用の状況

事業計画地及びその周辺における学校、病院、住宅等の分布状況及びその他の土地利用の状況を調査する。

なお、将来の土地利用の計画についても調査する。

オ 法令による基準等

別表10調査事項の項に掲げる法令等その他地盤に係る関係法令に基づく地下水揚水規制の指定地域及び許可基準等を調査する。

(2) 調査地域

調査地域は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案して、対象事業の実施により地盤沈下又は地盤の変形が生じると予想される地域とする。

(3) 調査方法

ア 地盤の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

(ア) 調査期間

調査期間は、地盤の状況を適切に把握し得る期間とする。

(イ) 調査地点

調査地点は、地盤の状況を適切に把握し得る地点とする。

(ウ) 調査方法

調査方法は、現地調査、航空写真、測量、ボーリング調査、物理探査、別表10調査方法の項に掲げる法令等に定める方法等に準拠する。

イ 地下水の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

(ア) 調査期間

調査期間は、年間を通した地下水の状況を適切に把握し得る期間とする。

(イ) 調査地点

調査地点は、年間を通した地下水の状況を適切に把握し得る地点とする。

(ウ) 調査方法

調査方法は、観測井又は既存の井戸を用いる方法による。

ウ 地盤沈下又は地盤の変形の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

(ア) 調査期間

調査期間は、地盤沈下又は地盤の変形の状況を適切に把握し得る期間とする。

(イ) 調査地点

調査地点は、地盤沈下又は地盤の変形の状況を適切に把握し得る地点とする。

(ウ) 調査方法

調査方法は、水準測量又は沈下計を用いる方法による。

エ 土地利用の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

オ 法令による基準等

別表10調査事項の項に掲げる法令等その他地盤に係る関係法令の地下水揚水規制等を整理する方法による。

3 予測

(1) 予測事項

予測事項は、次に掲げるもののうちから必要なものを選択する。

ア 地盤沈下の範囲及び程度

イ 地盤の変形の範囲及び変形の程度

ウ 地下水の水位及び流況の変化の程度

(2) 予測の対象時点

予測の対象時点は、次に掲げる時点のうち必要な時点とする。

ア 対象事業に係る工事の施行中の代表的な時点

イ 対象事業に係る工事の完了後で事業活動が通常の状態に達した時点

(3) 予測地域

予測地域は、現況調査の調査地域に準じる。

(4) 予測方法

予測は、対象事業の種類及び規模、地下水の状況等を考慮して、次に掲げる予測方法のうちから適切なものを選択し、又は組み合わせて行う。

ア 地盤沈下の範囲及び程度

(ア) 圧密沈下理論式等に基づく解析

(イ) 類似事例の参照による方法

(ウ) その他適切な方法

イ 地盤の変形の範囲及び変形の程度

(ア) 工事施行計画及び環境保全のための措置を基に地盤の変形の程度を把握して予測する方法

(イ) 数値解析

(ウ) 類似事例の参照による方法

(エ) その他適切な方法

ウ 地下水の水位及び流況の変化の程度

(ア) 工事施行計画を基に、地下水に影響を及ぼす程度を把握して予測する方法

(イ) 浸透流解析

(ウ) 模型実験による方法

(エ) 類似事例の参照による方法

(オ) その他適切な方法

4 環境保全のための措置

対象事業の実施に伴う地盤沈下、地盤の変形、地下水位の変化等を可能な限り回避し、又は低減するための措置について、工事の施行中及び工事の完了後にわたり検討を行う。

5 評価

(1) 評価事項

評価事項は、予測した事項とする。

(2) 評価の指標

評価の指標は、次に掲げるものとする。

ア 地盤沈下及び地盤の変形を進行させないこと。

イ 地盤沈下又は地盤の変形により周辺の建築物等に影響を及ぼさないこと。

ウ 地盤沈下又は地盤の変形に係るその他の科学的知見

(3) 評価方法

現況調査及び予測の結果に基づき、地域の特性、環境保全のための措置及び評価の指標を勘案して、対象事業の実施に伴う地盤沈下又は地盤の変形について明らかにする。

第7 地形・地質

1 環境影響評価の対象

対象事業の実施に伴う土地の改変、地下水の排水等により斜面等の安定性及び特異な地形・地質に影響を及ぼすと予想される地域並びに影響の内容及び程度を対象とする。

2 現況調査

(1) 調査事項

調査事項は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案し、対象事業の実施が斜面等の安定性及び特異な地形・地質に及ぼす影響を適切に把握し得るよう十分に配慮して、次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択する。

ア 地形・地質の状況

地形・地質の種類及び区分並びに土層の工学的特性を調査する。

なお、特異な地形・地質が存在する場合は、その分布及び特異な地形・地質とする理由についても調査する。

イ 地盤等の状況

地盤、斜面、水系及び土砂の変動、雨水の流出(雨水浸透能、地表の不浸透域の状況等を含む。)、漂砂・堆砂の状況、圧密沈下等の工学的特性を調査する。

ウ 地下水の状況

地下水の存在、規模及び流動の状況、水位の変化並びに揚水の状況を調査する。

エ 植生の状況

植物相及び植物群落の状況を調査する。

オ 気象の状況

確率降雨量、降雨強度、連続降雨強度等を調査する。

カ 土地利用の状況

事業計画地及びその周辺における学校、病院、住宅等の分布状況及びその他の土地利用の状況を調査する。

なお、将来の土地利用の計画についても調査する。

キ 法令による基準等

別表11調査事項の項に掲げる法令等その他斜面等の安定性及び特異な地形・地質に係る関係法令の基準等を調査する。

(2) 調査地域

調査地域は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案し、対象事業の実施が斜面等の安定性及び特異な地形・地質に影響を及ぼすと予想される地域とする。

(3) 調査方法

ア 地形・地質の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

(ア) 調査期間

調査期間は、地形・地質の状況を適切に把握し得る期間とする。

(イ) 調査地点

調査地点は、地形・地質の状況を適切に把握し得る地点とする。

(ウ) 調査方法

調査方法は、現地調査、航空写真、測量、ボーリング調査、物理探査、別表11調査方法の項に掲げる法令等に定める方法等に準拠する。

イ 地盤等の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

(ア) 調査期間

調査期間は、地盤等の状況を適切に把握し得る期間とする。

(イ) 調査地点

調査地点は、地盤等の状況を適切に把握し得る地点とする。

(ウ) 調査方法

調査方法は、地形・地質の状況の調査方法に準拠する。

ウ 地下水の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

(ア) 調査期間

調査期間は、年間を通した地下水の状況を適切に把握し得る期間とする。

(イ) 調査地点

調査地点は、年間を通した地下水の状況を適切に把握し得る地点とする。

(ウ) 調査方法

調査方法は、観測井又は既存の井戸を用いる方法による。

エ 植生の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

オ 気象の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

カ 土地利用の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

キ 法令による基準等

別表11調査事項の項に掲げる法令等その他斜面等の安定性及び特異な地形・地質に係る関係法令の基準等を整理する方法による。

3 予測

(1) 予測事項

予測事項は、次に掲げるもののうちから必要なものを選択する。

ア 斜面等の安定性の変化の程度

イ 特異な地形・地質の消滅の有無及び改変の程度

(2) 予測の対象時点

予測の対象時点は、次に掲げる時点のうち必要な時点とする。

ア 対象事業に係る工事の施行中の代表的な時点

イ 対象事業に係る工事の完了後一定期間をおいた時点

(3) 予測地域

予測地域は、現況調査の調査地域に準じる。

(4) 予測方法

予測は、対象事業の種類及び規模、地形・地質の状況等を考慮して、次に掲げる予測方法のうちから適切なものを選択し、又は組み合わせて行う。

ア 工事施行計画を基に、地形・地質の改変の程度を把握して予測する方法

イ 数値解析

ウ 類似事例の参照による方法

エ その他適切な方法

4 環境保全のための措置

対象事業の実施が斜面等の安定性又は特異な地形・地質に及ぼす影響を可能な限り回避し、又は低減する措置について、工事の施行中及び工事の完了後にわたり検討を行う。

5 評価

(1) 評価事項

評価事項は、予測した事項とする。

(2) 評価の指標

評価の指標は、次に掲げるものとする。

ア 斜面等の安定性が確保されること。

イ 周辺の建築物等に影響を及ぼさないこと。

ウ 特異な地形・地質の保全に支障が生じないこと。

エ 地形・地質に係るその他の科学的知見

(3) 評価方法

現況調査及び予測の結果に基づき、地域の特性、環境保全のための措置及び評価の指標を勘案して、対象事業の実施が斜面等の安定性及び特異な地形・地質に及ぼす影響について明らかにする。

第8 水循環

1 環境影響評価の対象

対象事業の実施が水循環に影響を及ぼすと予想される地下水、湧水、地表面流出水、河川、湖沼、海域等(以下「地下水等」という。)の水域並びにそれらに対する影響の内容及び程度を対象とする。

2 現況調査

(1) 調査事項

調査事項は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案し、対象事業の実施が水循環に及ぼす影響を適切に把握し得るよう十分に配慮して、次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択する。

ア 水域の状況

次に掲げる事項のうちから水循環の予測及び評価を行うために必要なものを選択し、調査する。

(ア) 地下水、湧水、地表面流出水等の状況

a 地下水の存在、規模、水位、流動及び利用の状況

b 湧水の位置、湧出水量及び利用の状況

c 地表面流出水の形態

(イ) 河川、水路等の状況

a 流域、流量、流速、水位、流下能力、流出入水量、雨水流出等の状況

b 河川、水路等の形態

(ウ) 湖沼、池、湿地等の状況

a 流域、水位、貯水量、流出入水量、滞留時間、雨水流出、湖沼水の成層・循環、拡散等の状況

b 湖沼、池、湿地等の形態

(エ) 海域の状況

a 河川からの流出入水量の状況

b 潮位、潮流・恒流等の状況及び海水の成層・循環、滞留時間、拡散等の状況

c 海域の形態

イ 気象の状況

降水量、降雨強度及び連続降雨強度の状況等を調査する。

ウ 地形・地質、土質等の状況

次に掲げる事項のうちから水循環の予測及び評価を行うために必要なものを選択し、調査する。

(ア) 地表傾斜、斜面形状等の状況

(イ) 地表面の被覆、表層地質、地層構造等の状況

(ウ) 土壌断面、保水力、体積含水率等の状況

(エ) 土層の浸透能、蒸発散等の状況

エ 水利用の状況

流量、水位等に影響がある水道用水、工業用水、水産用水等水利用の状況、主要な工場・事業場等の分布及び取水・排水の状況を調査する。

なお、将来の利水計画についても調査する。

オ 植生の状況

植物相及び植物群落の状況を調査する。

カ 土地利用の状況

事業計画地及びその周辺における学校、病院、住宅等の分布状況及びその他の土地利用の状況を調査する。

なお、将来の土地利用の計画についても調査する。

キ 法令による基準等

別表12調査事項の部に掲げる法令等その他水循環に係る関係法令の規制の内容等を調査する。

(2) 調査地域

調査地域は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案して、対象事業の実施が水循環に影響を及ぼすと予想される地下水等の水域とする。

(3) 調査方法

ア 水域の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

(ア) 調査期間

調査期間は、年間を通した水域の状況を適切に把握し得る期間とする。

(イ) 調査地点

調査地点は、河川の形態及び流況の特性を考慮し、水循環の解析及び予測に必要な年間を通した水域の状況を適切に把握し得る地点とする。

(ウ) 測定方法

測定方法は、別表12調査方法の部水域の状況の項に掲げる法令等に定める方法に準拠する。

イ 気象の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

(ア) 調査期間

調査期間は、年間を通した気象の状況を適切に把握し得る期間とする。

(イ) 調査地点

調査地点は、年間を通した気象の状況を適切に把握し得る地点とする。

(ウ) 観測方法

観測方法は、別表12調査方法の部気象の状況の項に掲げる法令等に定める方法に準拠する。

ウ 地形・地質、土質等の状況

地形・地質、土質等の状況の調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

(ア) 調査地点

調査地点は、地形・地質、土質等の状況を適切に把握し得る地点とする。

(イ) 調査方法

調査方法は、現地調査、航空写真、測量、ボーリング調査、物理探査、別表12調査方法の部地形・地質、土質等の状況の項に掲げる法令等に定める方法等に準拠する。

エ 水利用の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

オ 植生の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

カ 土地利用の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

キ 法令による基準等

別表12調査事項の部に掲げる法令等その他水循環に係る関係法令の規制の内容等を整理する方法による。

3 予測

(1) 予測事項

予測事項は、次に掲げるもののうちから必要なものを選択する。

ア 地下水の水位、流況又は湧水量の変化の程度

イ 地下水涵養能の変化の程度

ウ 地下水の流動阻害の変化の程度

エ 表面流出量の変化の程度

オ 河川及び湖沼の流域等の変化の程度

カ 河川の流量及び流速の変化の程度

キ 湖沼等の水位の変化の程度

ク 湖沼及び海域の流向及び流速の変化の程度

(2) 予測の対象時点

予測の対象時点は、次に掲げる時点のうち必要な時点とする。

ア 対象事業に係る工事の施行中の代表的な時点

イ 対象事業に係る工事の完了後で事業活動が通常の状態に達した時点

(3) 予測地域

予測地域は、現況調査の調査地域に準じる。

(4) 予測方法

予測は、対象事業の種類及び規模、水域の特性等を考慮して、次に掲げる予測方法のうちから適切なものを選択し、又は組み合わせて行う。

ア 工事施行計画を基に、水循環に影響を及ぼす程度を把握して予測する方法

イ 数理モデルを用いた予測式による方法

ウ 模型実験による方法

エ 類似事例の参照による方法

オ その他適切な方法

4 環境保全のための措置

対象事業の実施が水循環に及ぼす影響を可能な限り回避し、又は低減するための措置について、工事の施行中及び工事の完了後にわたり検討を行う。

5 評価

(1) 評価事項

評価事項は、予測した事項とする。

(2) 評価の指標

評価の指標は、次に掲げるものとする。

ア 地下水等の状況に著しい影響を及ぼさないこと。

イ 東京都又は区市町村が定めた計画、要綱等の中で当該地域について設定している水環境に関する目標

ウ 雨水の地下浸透能力、親水機能等

エ 水循環に係るその他の科学的知見

(3) 評価方法

現況調査及び予測の結果に基づき、地域の特性、環境保全のための措置及び評価の指標を勘案して、対象事業の実施が水循環に及ぼす影響について明らかにする。

第9 生物・生態系

1 環境影響評価の対象

対象事業の実施が陸上植物、陸上動物、水生生物及び生態系(以下「生物・生態系」という。)に影響を及ぼすと予想される地域並びに影響の内容及び程度を対象とする。

2 現況調査

(1) 調査事項

調査事項は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案し、対象事業の実施が生物・生態系に及ぼす影響を適切に把握し得るよう十分に配慮して、次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択する。

ア 生物

(ア) 陸上植物の状況

陸上植物の状況は、次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択し、調査する。

a 植物種

(a) 植物相

(b) 注目される植物種及び注目される理由

(c) 樹木の活力度

b 植物群落

(a) 植物群落の種類、種組成、構造及び分布状況、植物群落が有する環境保全の機能並びに植物群落と立地条件との関係

なお、必要に応じ潜在自然植生についても検討する。

(b) 注目される植物群落の種類及び注目される理由

(イ) 陸上動物の状況

陸上動物の状況は、次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択し、調査する。

a 哺乳類、鳥類、は虫類及び両生類

(a) 哺乳類、鳥類、は虫類及び両生類の動物相

(b) 主な種の生息密度及び繁殖状況

(c) 注目される種並びに注目される理由、生息場所、食性及び行動様式

b 昆虫類

(a) 昆虫類の動物相

(b) 主な種の生息密度及び繁殖状況

(c) 注目される種並びに注目される理由、生息場所、食性及び行動様式

c クモ類及び土壌動物

主な種及び生息密度

(ウ) 水生生物の状況

水生生物の状況は、次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択し、調査する。

a 大型水生植物

(a) 植物種

① 植物相

② 注目される植物種及び注目される理由

(b) 植物群落

① 植物群落の種類、種組成、構造及び分布状況、植物群落が有する環境保全の機能並びに植物群落と立地条件との関係

② 注目される植物群落の種類及び注目される理由

b 付着生物及びプランクトン

付着生物及びプランクトンの種組成、現存量及び分布状況並びにプランクトンの出現時期

c 水生動物

(a) 水生動物の種、現存量及び分布状況

(b) 注目される水生動物の種並びに注目される理由、現存量及び分布状況

d 漁獲対象動植物

漁獲対象動植物の種組成、個体数、密度及び分布並びに種類別漁獲量とその推移

(エ) 生息(育)環境

生物とその生息(育)環境との関連性を考察するため、次に掲げる事項のうちから必要なものを選択し、調査する。

a 地形、地質、土壌、地下水等の状況

b 気温、風向、風速、日照時間又は日射量、降水量等の気象の状況

c 大気汚染等の状況

d 微気候及び植物群落の構造的特徴

e 底質の状況及び水環境

f 干潟、藻場、漁礁及び沿岸部の水辺植物群落等の種類及び分布状況

g 地域社会とのつながり

(オ) 緑の量

緑の量は、次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択し、調査する。

a 緑被率

b 緑の体積

(カ) 法令による基準等

別表13調査事項の項に掲げる法令等その他生物・生態系に係る関係法令の規制の内容等を調査する。

イ 生態系

(ア) 陸域生態系の状況

陸域生態系の状況は、次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択し、調査する。

a 生態系の機能及び構造

b 注目される種及び群集

(イ) 海域生態系の状況

海域生態系の状況は、次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択し、調査する。

a 生態系の機能及び構造

b 注目される種及び群集

(ウ) 陸水域生態系の状況

陸水域生態系の状況は、次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択し、調査する。

a 生態系の機能及び構造

b 注目される種及び群集

(エ) 都市域生態系の状況

都市域生態系の状況は、次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択し、調査する。

a 生態系の機能及び構造

b 注目される種及び群集

(オ) 法令による基準等

別表13調査事項の項に掲げる法令等その他生物・生態系に係る関係法令の規制の内容等を調査する。

(2) 調査地域

調査地域は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案して、対象事業の実施が陸上植物、陸上動物、水生生物、生息(育)環境及び生態系に影響を及ぼすと予想される地域とする。

(3) 調査方法

ア 生物

(ア) 陸上植物の状況

調査は、現地調査又は既存資料の整理・解析の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

a 調査時期及び調査期間

調査時期及び調査期間は、陸上植物の生育状況及びその四季変動を適切に把握し得る時期及び期間とする。

b 調査方法

(a) 植物種については、現地調査及び聞き取り調査を行い、植物種のリスト及び分布図を作成する方法による。

(b) 植物群落については、植物社会学的な調査の方法による。

(c) 樹木の活力度については、現地調査による。

(イ) 陸上動物の状況

調査は、現地調査又は既存資料の整理・解析の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

a 調査時期及び調査期間

調査時期及び調査期間は、陸上動物の生息状況及びその四季変動を適切に把握し得る時期及び期間とする。

b 調査方法

(a) 聞き取り調査又はアンケート調査による。

(b) 現地での確認調査による。

(ウ) 水生生物の状況

a 大型水生植物

調査は、現地調査又は既存資料の整理・解析の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

(a) 調査時期及び調査期間

調査時期及び調査期間は、大型水生植物の生育状況及びその四季変動を適切に把握し得る時期及び期間とする。

(b) 調査方法

① 植物種については、現地調査を行い植物種のリスト及び分布図を作成する方法による。

② 植物群落については、植物社会学的な調査の方法による。

b 付着生物及びプランクトン

調査は、現地調査又は既存資料の整理・解析の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

(a) 調査時期及び調査期間

調査時期及び調査期間は、大型水生植物の調査時期及び調査期間に準じる。

(b) 調査方法

それぞれの生物種に応じた定量調査の方法による。

c 水生動物

調査は、現地調査又は既存資料の整理・解析の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

(a) 調査時期及び調査期間

調査時期及び調査期間は、大型水生植物の調査時期及び調査期間に準じる。

(b) 調査方法

調査は、聞き取り調査等に基づき水生動物の種のリスト及び分布図を作成する方法又はそれぞれの生物種に応じた定量調査の方法による。

d 漁獲対象動植物

調査は、現地調査又は既存資料の整理・解析の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

(a) 調査時期及び調査期間

調査時期及び調査期間は、大型水生植物の調査時期及び調査期間に準じる。

(b) 調査方法

調査は、聞き取り調査、アンケート調査又はそれぞれの生物に応じた定量調査の方法による。

(エ) 生息(育)環境

調査は、既存資料の整理・解析、関連する他の予測・評価項目の調査結果の整理又は現地調査の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

a 調査時期及び調査期間

調査時期及び調査期間は、陸上植物、陸上動物又は水生生物の状況の調査時期及び調査期間に準じる。

b 調査方法

(a) 土壌調査は、土壌断面調査の方法による。

(b) 水生生物に係る底質等の調査は、別表13調査方法の項に掲げる法令等に定める方法により調査し、調査水域の水深図、地形図、底質図等を作成する方法による。

(c) 地形、地質、気象、微気候、水環境等の調査は、関連する他の予測・評価項目の調査方法を参考にした方法による。

(オ) 緑の量

調査は、現地調査又は既存資料の整理・解析による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

a 調査時期及び調査期間

調査時期は、植物が繁茂する春から秋までにかけての時期とし、調査期間は、緑の量を適切に把握し得る期間とする。

b 調査方法

既存資料を現地踏査により補正する方法又は航空写真により計測する方法による。

(カ) 法令による基準等

別表13調査事項の項に掲げる法令等その他生物・生態系に係る関係法令の規制の内容等を整理する方法による。

イ 生態系

(ア) 生態系の状況

調査は、陸域生態系、海域生態系、陸水域生態系及び都市域生態系の現地調査又は既存資料の整理・解析の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

また、移行帯が存在する場合は、移行帯についても調査を行う。

a 調査時期及び調査期間

調査時期及び調査期間は、生態系の状況を適切に把握し得る時期及び期間とする。

b 調査方法

(a) 生態系の機能及び構造

対象地域の生態系における共生・循環等の概要を把握する。

(b) 注目される種及び群集

上位性、典型性及び特殊性の視点から、生態系を特徴付ける生物種・群集に着目し、事業による環境の変化が注目される種及び群集へ及ぼす影響を調査する。

(イ) 法令による基準等

別表13調査事項の項に掲げる法令等その他生物・生態系に係る関係法令の規制の内容等を調査する。

3 予測

(1) 予測事項

予測事項は、次に掲げるもののうちから必要なものを選択する。

ア 生物

(ア) 植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度

(イ) 動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度

(ウ) 水生生物相の変化の内容及びその程度

(エ) 生息(育)環境の変化の内容及びその程度

(オ) 緑の量の変化の内容及びその程度

イ 生態系

(ア) 陸域生態系の変化の内容及びその程度

(イ) 海域生態系の変化の内容及びその程度

(ウ) 陸水域生態系の変化の内容及びその程度

(エ) 都市域生態系の変化の内容及びその程度

(2) 予測の対象時点

予測の対象時点は、次に掲げる時点のうち必要な時点とする。

ア 対象事業に係る工事の施行中の代表的な時点

イ 対象事業に係る工事の完了後一定期間をおいた時点

(3) 予測地域

予測地域は、現況調査の調査地域に準じる。

(4) 予測方法

予測は、対象事業の種類及び規模、生物・生態系の状況等を考慮して、次に掲げる予測方法のうちから適切なものを選択し、又は組み合わせて行う。

ア 生物

(ア) 事業計画を基に、陸上植物、陸上動物、水生生物、生息(育)環境及び緑の量の変化の程度を把握して予測する方法

(イ) 類似事例の参照による方法

(ウ) その他適切な方法

イ 生態系

(ア) 事業計画を基に、陸域生態系、海域生態系、陸水域生態系及び都市域生態系の変化の程度を把握して予測する方法

(イ) 類似事例の参照による方法

(ウ) その他適切な方法

4 環境保全のための措置

対象事業の実施が生物・生態系に及ぼす影響を可能な限り回避し、又は低減するための措置について、工事の施行中及び工事の完了後にわたり検討を行う。

5 評価

(1) 評価事項

評価事項は、予測した事項とする。

(2) 評価の指標

評価の指標は、次に掲げるものとする。

ア 法令による基準等

別表13評価の指標の項に掲げる法令等に定める基準

イ 東京都又は区市町村が定めた計画、要綱等の中で当該地域について設定している環境の目標又は生物・生態系についての目標若しくは計画

ウ 文献、学術雑誌、学術論文等の文献資料等のうち、客観性を有するもの

エ 類似事例のうち、対象事業との類似性について客観的根拠のあるもの

オ その他の客観性を有する指標

(3) 評価方法

現況調査及び予測の結果に基づき、地域の特性、環境保全のための措置及び評価の指標を勘案して、対象事業の実施が生物・生態系に及ぼす影響について明らかにする。

第10 日影

1 環境影響評価の対象

対象事業の実施に伴う、建築物、高架道路及び高架鉄道等の工作物(第10において「建築物等」という。)の設置により日影が生じると予測される地域並びに日影の程度を対象とする。

2 現況調査

(1) 調査事項

調査事項は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案し、対象事業の実施により日影が生じることによる影響を適切に把握し得るよう十分配慮して、次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択する。

ア 日影の状況

対象事業の実施により日影が生じると予測される地域の主要な地点における日影の時刻、時間数等について調査する。

なお、事業計画地に対象事業の実施前に設置された建築物等(第10において「既存建築物等」という。)が存在する場合は、既存建築物等による日影の範囲、時間数等を調査する。

イ 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等の状況

学校、病院、住宅、文化財保護法等で指定された文化財及びこれらに類する施設等日影が生じることによる影響を受けやすい施設の状況について調査する。

ウ 既存建築物等の状況

計画地周辺の既存建築物等のうち、高層ビル等日影を生じるおそれのある既存建築物等の位置、階数等を調査する。

エ 地形の状況

土地の高低、土地の傾斜等地形の状況を調査する。

オ 土地利用の状況

事業計画地及びその周辺における住宅地、商業地、緑地その他の土地利用の状況を調査する。

なお、将来の土地利用の計画についても調査する。

カ 法令による基準等

別表14調査事項の項に掲げる法令等その他日影に係る関係法令の基準等を調査する。

(2) 調査地域

調査地域は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案して、対象事業の実施により日影が生じると予想される地域とする。

(3) 調査方法

ア 日影の状況

調査は、主要な地点における天空図の作成又は天空写真を撮影する方法による。

なお、既存建築物等による日影の調査は、地形及び建築物等の調査結果から時刻別日影図、等時間日影図等を作成する方法による。

イ 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

ウ 既存建築物等の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

エ 地形の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

オ 土地利用の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

カ 法令による基準等

別表14調査事項の項に掲げる法令等その他日影に係る関係法令の基準等を整理する方法による。

3 予測

(1) 予測事項

予測事項は、次に掲げるもののうちから必要なものを選択する。

ア 冬至日(必要がある場合は、冬至日以外の日も含む。)における日影の範囲、日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度

イ 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度

(2) 予測の対象時点

予測の対象時点は、対象事業の実施に伴い設置する建築物等(第10において「計画建築物等」という。)の建設工事が完了した時点とする。

(3) 予測地域

予測地域は、現況調査の調査地域に準じる。

(4) 予測方法

予測は、対象事業の種類及び規模、計画建築物等の状況等を考慮して、次に掲げる予測方法のうちから適切なものを選択し、又は組み合わせて行う。

ア 天空図又は天空写真の作成による方法

イ 時刻別日影図、等時間日影図等の作成による方法

ウ その他適切な方法

4 環境保全のための措置

対象事業の実施に伴う日影を可能な限り回避し、又は低減するための措置について、工事の施行中及び工事の完了後にわたり検討を行う。

5 評価

(1) 評価事項

評価事項は、予測した事項とする。

(2) 評価の指標

評価の指標は、次に掲げるものとする。

ア 法令による基準等

別表14評価の指標の項に掲げる法令等による基準

イ 東京都又は区市町村が定めた計画、要綱等の中で当該地域について設定している環境の目標又は日影についての目標若しくは計画

ウ その他の客観性を有する指標

(3) 評価方法

現況調査及び予測の結果に基づき、地域の特性、環境保全のための措置及び評価の指標を勘案して、対象事業の実施により日影が生ずる範囲及び程度について明らかにする。

第11 電波障害

1 環境影響評価の対象

対象事業の実施に伴う、建築物、架空送電線路、高架道路及び高架鉄道等の工作物(第11において「建築物等」という。)の設置、列車の走行又は航空機の飛行によりテレビ電波の受信障害が生じると予想される地域及びその障害の程度を対象とする。

2 現況調査

(1) 調査事項

調査事項は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案し、対象事業の実施がテレビ電波の受信に及ぼす影響を適切に把握し得るように十分に配慮して、次に掲げる項目のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択する。

ア テレビ電波の受信状況

次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択し、調査する。

(ア) テレビの受信画質の状況

(イ) テレビ電波の強度の状況

(ウ) 共同アンテナの設置状況等テレビ電波の受信形態

(エ) 隣接県域テレビ放送の視聴実態

イ テレビ電波の送信状況

東京都内に送信所があり、東京都内が放送区域となる放送局及び必要があれば隣接県等に送信所がある放送局について、チャンネル、送信場所、送信アンテナの高さ、送信出力及び対象事業の計画地と送信アンテナとの距離等の送信状況について調査する。

ウ 高層建築物及び住宅等の分布状況

高層建築物及び住宅等の分布等について調査する。

エ 地形の状況

土地の起伏、台地、崖地等地形の状況について調査する。

(2) 調査地域

調査地域は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案して、対象事業の実施が電波障害を及ぼすと推定される地域及びその周辺地域とする。

(3) 調査方法

ア テレビ電波の受信状況

調査は、現地調査とし、原則として次に掲げる方法により行う。

(ア) 調査地点

調査地点は、調査地域内にほぼ均一になるように設定する。

なお、障害を及ぼすと推定される地域の境界部分等においては、必要に応じ調査地点を追加する。

(イ) 調査方法

a 受信画質及び電波の強度の調査は、別表15調査方法の項に掲げる法令等に定める方法に準拠する。

b 受信形態の調査は、聞き取り調査等により行う。

イ テレビ電波の送信状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

ウ 高層建築物及び住宅等の分布状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

エ 地形の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

3 予測

(1) 予測事項

予測事項は、次に掲げるもののうちから必要なものを選択する。

ア 遮蔽障害

イ 反射障害

ウ フラッター障害

エ パルスノイズ障害

(2) 予測の対象時点

予測の対象時点は、次に掲げる時点とする。

ア 計画建築物等(対象事業の実施に伴い設置する建築物等をいう。)によるものについては、建設工事が完了した時点

イ 列車の走行又は航空機の飛行によるものについては、対象事業における列車等の運行計画からみて適切な時点

(3) 予測地域

予測地域は、現況調査の調査地域に準じる。

(4) 予測方法

予測は、対象事業の種類及び規模、地域のテレビ電波の受信状況等を考慮して、次に掲げる予測方法のうちから適切なものを選択し、又は組み合わせて行う。

ア 建造物による電波障害予測計算式

イ 類似事例の参照による方法

ウ その他適切な方法

4 環境保全のための措置

対象事業の実施に伴う電波障害を可能な限り回避し、又は低減するための措置について、工事の施行中及び工事の完了後にわたり検討を行う。

5 評価

(1) 評価事項

評価事項は、予測した事項とする。

(2) 評価の指標

評価の指標は、次に掲げるものとする。

ア テレビ電波の受信障害を起こさないこと。

イ 電波障害に関する科学的知見

(3) 評価方法

現況調査及び予測の結果に基づき、地域の特性、環境保全のための措置及び評価の指標を勘案して、対象事業の実施に伴うテレビの受信障害について明らかにする。

第12 風環境

1 環境影響評価の対象

対象事業の実施に伴う、建築物、高架道路及び高架鉄道等の工作物(第12において「建築物等」という。)の設置が風環境に影響を及ぼすと予想される地域並びにその影響の内容及び程度を対象とする。

2 現況調査

(1) 調査事項

調査事項は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案し、対象事業の実施が風環境に及ぼす影響を適切に把握し得るよう十分に配慮して、次に掲げる項目のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択する。

ア 地域の風の状況

地域の風の状況は、次に掲げるもののうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択し、調査する。

(ア) 上空風の風向・風速の状況及び最大風速等の突風の状況

(イ) 地表付近の風の風向・風速の状況及び最大風速等の突風の状況

(ウ) 強風の発生場所、発生頻度、風向・風速等の状況

イ 風の影響に特に配慮すべき施設の状況

学校、病院、住宅、店舗、横断歩道及びこれらに類する施設等の状況を調査する。

ウ 風環境について考慮すべき建築物等の状況

地域の特性を勘案して、大規模建築物等の位置、形状、規模及び分布状況を調査する。

エ 地形の状況

土地の高低、台地、崖地等の地形の状況を調査する。

オ 土地利用の状況

事業計画地及びその周辺における住宅地、商業地、緑地等の土地利用の状況を調査する。

なお、将来の土地利用の計画についても調査する。

(2) 調査地域

調査地域は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案して、対象事業の実施が風環境に影響を及ぼすと予想される地域とする。

(3) 調査方法

ア 地域の風の状況

(ア) 上空風の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

a 観測期間

観測期間は、年間を通した地域の上空風の状況を適切に把握し得る期間とする。

b 観測地点

観測地点は、年間を通した地域の代表的な上空風の状況を適切に把握し得る地点とする。

c 観測方法

観測方法は、別表16調査方法の項に掲げる法令等に定める方法に準拠する。

(イ) 地表付近の風の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地観測の方法による。現地観測を行う場合は、上空風の調査に準じるものとする。

なお、上空風の調査結果を基に地表付近の風環境を把握する場合は、風洞実験又は流体数値シミュレーションの方法による。

(ウ) 強風の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

イ 風の影響に特に配慮すべき施設の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

ウ 風環境について考慮すべき建築物等の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

エ 地形の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

オ 土地利用の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

3 予測

(1) 予測事項

予測事項は、次に掲げるもののうちから必要なものを選択する。

ア 平均風向、平均風速、最大風速等の突風の状況並びにそれらの変化する地域の範囲及び変化の程度

イ 年間における強風の出現頻度

(2) 予測の対象時点

予測の対象時点は、対象事業の実施に伴い設置する建築物等(第12において「計画建築物等」という。)の建設工事の完了した時点とする。

(3) 予測地域

予測地域は、現況調査の調査地域に準じる。

(4) 予測方法

予測は、対象事業の種類及び規模、計画建築物等の状況等を考慮して、次に掲げる予測方法のうちから適切なものを選択し、又は組み合わせて行う。

ア 風洞実験による方法

イ 流体数値シミュレーションによる方法

ウ その他適切な方法

4 環境保全のための措置

対象事業の実施が風環境に及ぼす影響を可能な限り回避し、又は低減するための措置について、工事の施行中及び工事の完了後にわたり検討を行う。

5 評価

(1) 評価事項

評価事項は、予測した事項とする。

(2) 評価の指標

評価の指標は、次に掲げるものとする。

ア 法令による基準等

別表16評価の指標の項に掲げる法令等に定める基準

イ その他の客観性を有する指標

(3) 評価方法

現況調査及び予測の結果に基づき、地域の特性、環境保全のための措置及び評価の指標を勘案して、事業の実施に伴う風環境の変化の程度について明らかにする。

第13 景観

1 環境影響評価の対象

対象事業の実施に伴う地形の改変、施設の設置等が景観に影響を及ぼすと予想される地域並びにその影響の内容及び程度とする。この場合において、施設の設置等が景観に及ぼす影響については、地域が一体として有している地域景観の特性に対する影響を含むものとする。

2 現況調査

(1) 調査事項

調査事項は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案し、対象事業の実施が景観に及ぼす影響を適切に把握し得るよう十分に配慮して、次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択する。

ア 地域景観の特性

地域景観の特性は、建築物、道路、橋りょう、緑地、海浜、河川、山、指定文化財等の主要な景観構成要素を調査し、これらの構成要素が一体として有している特性を把握する。

イ 代表的な眺望地点及び眺望の状況

代表的な眺望地点及び眺望の状況は、次に掲げるものを調査する。

(ア) 代表的な眺望地点の位置及び特性

(イ) 代表的な眺望地点からの景観の現況及び展望領域並びにその景観が景勝地である場合には、その種類

ウ 圧迫感の状況

建築物等による圧迫感の状況について調査する。

エ 土地利用の状況

事業計画地及びその周辺における住宅地、商業地、緑地等の分布状況及びその他の土地利用の状況について調査する。

なお、将来の土地利用の計画についても調査する。

オ 都市の景観の保全に関する方針等

別表17調査事項の部都市の景観の保全に関する方針等の項に掲げる法令等その他景観に係る関係法令の都市の景観の保全に関する方針等について調査する。

カ 法令による基準等

別表17調査事項の部法令による基準等の項に掲げる法令等その他景観に係る関係法令の基準等を調査する。

(2) 調査地域

調査地域は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案して、対象事業の実施が景観に影響を及ぼすと予想される地域とする。

(3) 調査方法

ア 地域景観の特性

調査は、既存資料の整理・解析又は写真撮影等の現地調査の方法による。

イ 代表的な眺望地点及び眺望の状況

調査は、既存資料の整理・解析及び写真撮影等の現地調査の方法による。

ウ 圧迫感の状況

調査は、現地調査等の方法による。

エ 土地利用の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

オ 都市の景観の保全に関する方針等

既存資料を整理・解析する方法による。

カ 法令による基準等

別表17調査事項の部に掲げる法令等その他景観に係る関係法令の基準等を整理する方法による。

3 予測

(1) 予測事項

予測事項は、次に掲げるもののうちから必要なものを選択する。

ア 主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景観の特性の変化の程度

イ 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度

ウ 貴重な景勝地の消滅の有無又は改変の程度

エ 圧迫感の変化の程度

(2) 予測の対象時点

予測の対象時点は、対象事業に係る建設工事の完了後の適切な時点とする。

(3) 予測地域

予測地域は、現況調査の調査地域に準じる。

(4) 予測方法

予測は、対象事業の種類及び規模、地域景観の特性等を考慮して、次に掲げる予測方法のうちから適切なものを選択し、又は組み合わせて行う。

ア 完成予想図の作成による方法

イ 可視領域図の作成による方法

ウ 形態率の算定

エ 天空図の作成による方法

オ その他適切な方法

4 環境保全のための措置

対象事業の実施が景観に及ぼす影響を可能な限り回避し、又は低減するための措置について、工事の施行中及び工事の完了後にわたり検討を行う。

5 評価

(1) 評価事項

評価事項は、予測した事項とする。

(2) 評価の指標

評価の指標は、次に掲げるものとする。

ア 東京都又は区市町村が定めた景観に係る計画、要綱等の中で当該地域について設定している景観に関する目標等

イ その他の客観性を有する指標

(3) 評価方法

現況調査及び予測の結果に基づき、地域の特性、環境保全のための措置及び評価の指標を勘案して、対象事業の実施が景観に及ぼす影響について明らかにする。

第14 史跡・文化財

1 環境影響評価の対象

対象事業の実施に伴う土地の改変、建築物その他の構造物の建設等が文化財保護法(昭和25年法律第214号)に規定する文化財のうち、土地に密接な関係を有する有形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観及び伝統的建造物群並びにこれらと同等の価値を有するもの(以下「文化財」という。)並びに同法に規定する埋蔵文化財を包蔵する土地(以下「埋蔵文化財包蔵地」という。)(以下これらを「文化財等」と総称する。)に影響を及ぼすと予想される地域並びに内容及び程度を対象とする。

2 現況調査

(1) 調査事項

調査事項は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案し、対象事業の実施が文化財等に及ぼす影響を適切に把握し得るよう十分に配慮して、次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択する。

ア 文化財の状況

文化財の状況は、次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択し、調査する。

(ア) 文化財保護法等に基づき指定され、登録され、又は選定された文化財の種類、位置又は範囲、指定区域等

(イ) 文化財保護法等に基づいて、現在、指定され、登録され、又は選定されていないが、当該指定され、登録され、又は選定されたものと同等程度の価値を有すると東京都又は区市町村の教育委員会が認めたものの種類、位置又は範囲及びその概要

(ウ) 文化財の周囲の地形、地質、植生、建物、景観その他必要な環境の概略

イ 埋蔵文化財包蔵地の状況

埋蔵文化財包蔵地の状況は、次に掲げる項目のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択し、調査する。

(ア) 周知の埋蔵文化財包蔵地の位置、範囲、内容及び分布状況

(イ) 周知されていない埋蔵文化財包蔵地の有無

ウ 法令による基準等

別表18調査事項の部に掲げる法令等その他文化財保護に係る関係法令による指定基準、保存管理計画、地域又は地区の指定状況等を調査する。

(2) 調査地域

ア 文化財の状況

調査地域は、対象事業の種類及び規模並びに文化財の状況を勘案し、対象事業の実施が文化財に損傷等の影響を及ぼすと予想される地域とする。

イ 埋蔵文化財包蔵地の状況

調査地域は、事業計画地とする。

なお、埋蔵文化財包蔵地が事業計画地の外まで連続している場合は、事業計画地の外も含めるものとする。

(3) 調査方法

ア 文化財の状況

(ア) 文化財の種類、位置又は範囲、指定区域等の調査は、別表18調査方法の部文化財の状況の項に掲げる法令等及び東京都又は区市町村の教育委員会等が有する既存資料の整理、確認又は現地調査の方法による。

(イ) 文化財の周囲の環境調査は、現地調査又は関連する他の予測・評価項目の調査結果及び既存資料の整理・解析の方法による。

イ 埋蔵文化財包蔵地の状況

(ア) 周知の埋蔵文化財包蔵地の調査は、別表18調査方法の部埋蔵文化財包蔵地の状況の項に掲げる法令等及び東京都又は区市町村の教育委員会等が作成した既存資料の整理・確認の方法による。

(イ) 周知されていない埋蔵文化財包蔵地の調査は、東京都又は区市町村の教育委員会の意見により、事業区域に関連する既存資料を参考に、地表上における遺跡並びに遺物の有無の確認及び試掘等の現地調査の方法による。

なお、試掘調査を行う場合は、文化財保護法等の規定に基づき実施するものとする。

ウ 法令による基準等

別表18調査事項の部に掲げる法令等その他文化財保護に係る関係法令の指定基準、保存管理計画等を整理する方法による。

3 予測

(1) 予測事項

予測事項は、次に掲げるもののうちから必要なものを選択する。

ア 対象事業の計画地内の文化財の現状変更の程度又は周辺地域の文化財の損傷等の程度

イ 文化財の周辺の環境の変化の程度

ウ 埋蔵文化財包蔵地の改変の程度

(2) 予測の対象時点

予測の対象時点は、次に掲げる時点のうち必要な時点とする。

ア 対象事業に係る工事の施行中の適切な時点

イ 対象事業に係る工事の完了後で事業活動が通常の状態に達した時点

(3) 予測地域

予測地域は、現況調査の調査地域に準じる。

(4) 予測方法

予測は、対象事業の種類及び規模、文化財等の状況等を考慮して、次に掲げる予測方法のうちから適切なものを選択し、又は組み合わせて行う。

ア 事業計画を基に、文化財等の改変の程度を把握して予測する方法

イ 類似事例の参照による方法

ウ その他適切な方法

4 環境保全のための措置

対象事業の実施が文化財等に及ぼす影響を可能な限り回避し、又は低減するための措置について、工事の施行中及び工事の完了後にわたり検討を行う。

5 評価

(1) 評価事項

評価事項は、予測した事項とする。

(2) 評価の指標

評価の指標は、次に掲げるものとする。

ア 法令による基準等

別表18評価の指標の部に掲げる法令等に定める現状変更の制限、発掘等に関する規定並びに保存及び管理に関する規定

イ 文化財等の保存及び管理に支障が生じないこと。

ウ 東京都又は区市町村が定めた要綱、計画等の中で設定している文化財等の保存及び管理に関する目標及び方針

(3) 評価方法

現況調査及び予測の結果に基づき、地域の特性、環境保全のための措置及び評価の指標を勘案して、対象事業の実施が文化財等に及ぼす影響について明らかにする。

第15 自然との触れ合い活動の場

1 環境影響評価の対象

対象事業の実施に伴う地形の改変、建築物の設置等が主要な人と自然との触れ合い活動の場及び当該触れ合い活動の場が持つ機能に及ぼす影響の内容及び程度を対象とする。この場合において、当該触れ合い活動の場が持つ機能への影響については、当該触れ合い活動の場が存在する地域が一体として有している自然との触れ合いの機能に対する影響を含むものとする。

2 現況調査

(1) 調査事項

調査事項は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案し、対象事業の実施が主要な自然との触れ合い活動の場と当該触れ合い活動の場が持つ機能に及ぼす影響を適切に把握し得るよう十分に配慮して、次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択する。

ア 主要な自然との触れ合い活動の場の状況

次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択し、調査する。

(ア) 自然との触れ合い活動の場の名称、位置、規模、区域及び分布状況

(イ) 自然との触れ合い活動の場が持つ機能及び利用状況

(ウ) 自然との触れ合い活動の場までの利用経路

イ 地形等の状況

地形の状況、自然環境、水循環等の状況を調査する。

ウ 土地利用の状況

事業計画地及びその周辺における市街地、緑地、農地等の分布状況及びその他の土地利用の状況を調査する。

なお、将来の土地利用の計画についても調査する。

エ 自然との触れ合い活動の場に係る計画等

自然との触れ合い活動の場に係る計画等に基づく保全に関する方針、目標等について調査する。

オ 法令による基準等

別表19調査事項の項に掲げる法令等その他自然との触れ合い活動の場に係る関係法令による指定地域、基準等を調査する。

(2) 調査地域

調査地域は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案して、対象事業の実施が主要な自然との触れ合い活動の場及び当該触れ合い活動の場が持つ機能に影響を及ぼすと予想される地域とする。

(3) 調査方法

ア 主要な自然との触れ合い活動の場の状況

調査は、既存資料の整理・解析、利用状況の調査又は写真撮影等の現地調査の方法による。

イ 地形等の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

ウ 土地利用の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

エ 自然との触れ合い活動の場に係る計画等

調査は、既存資料を整理・解析する方法による。

オ 法令による基準等

別表19調査事項の項に掲げる法令等その他自然との触れ合い活動の場に係る関係法令の規制の内容等を整理する方法による。

3 予測

(1) 予測事項

予測事項は、次に掲げるもののうちから必要なものを選択する。

ア 自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程度

イ 自然との触れ合い活動の場の持つ機能の変化の程度

ウ 自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度

(2) 予測の対象時点

予測の対象時点は、次に掲げる時点のうち必要な時点とする。

ア 対象事業に係る工事の施行中の代表的な時点

イ 対象事業に係る工事の完了後で事業活動が通常の状態に達した時点

(3) 予測地域

予測地域は、現況調査の調査地域に準じる。

(4) 予測方法

予測は、対象事業の種類及び規模、地域の特性、自然との触れ合い活動の場の状況と当該触れ合い活動の場が持つ機能等を考慮して、次に掲げる予測方法のうちから適切なものを選択し、又は組み合わせて行う。

ア 自然との触れ合い活動の場の位置、区域及び分布状況と対象事業の計画とを重ね合わせる方法

イ 自然との触れ合い活動の場の位置、区域及び分布状況と地形・地質、水循環、生物・生態系、景観等に関する他の項目の予測結果とを重ね合わせる方法

ウ 類似事例の参照による方法

エ その他適切な方法

4 環境保全のための措置

対象事業の実施が主要な自然との触れ合い活動の場と当該触れ合い活動の場の持つ機能とに及ぼす影響を可能な限り回避し、又は低減するための措置について、工事の施行中及び工事の完了後にわたり検討を行う。

5 評価

(1) 評価事項

評価事項は、予測した事項とする。

(2) 評価の指標

評価の指標は、次に掲げるものとする。

ア 東京都又は区市町村が定めた計画、要綱等の中で設定している人と自然との触れ合い活動の場に関する目標、方針等

イ 類似事例のうち、対象事業との類似性について客観的根拠を有するもの

ウ その他の客観性を有する指標

(3) 評価方法

現況調査及び予測の結果に基づき、地域の特性、環境保全のための措置及び評価の指標を勘案して、対象事業の実施が主要な自然との触れ合い活動の場及び当該触れ合い活動の場が持つ機能に及ぼす影響について明らかにする。

第16 廃棄物

1 環境影響評価の対象

対象事業の実施に伴う廃棄物及び建設発生土の排出量及びその種類並びに再利用計画等による排出の抑制の程度を対象とする。

2 現況調査

(1) 調査事項

調査事項は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案し、対象事業の実施に伴う廃棄物及び建設発生土の排出量等を適切に把握し得るよう十分に配慮して、次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択する。

ア 撤去建造物及び伐採樹木等の状況

次に掲げるもののうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択し、調査する。

(ア) 撤去の対象となる建造物の概要、数量及び撤去に伴って発生する廃棄物の種類等

(イ) 伐採対象となる樹林等の面積、伐採樹木の太さ、樹高等、伐採量の把握に必要な事項

イ 建設発生土の状況

土地の掘削や切土の対象となる区域の土砂(河川、港湾等のしゅんせつを行う場合には、しゅんせつ土砂を含む。)の性状等を調査する。

ウ 特別管理廃棄物の状況

撤去建造物内の特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物(以下「特別管理廃棄物」という。)の存在を調査し、特別管理廃棄物が存在する場合は、種類、数量、存在場所、保管状況等を把握する。

エ 廃棄物の処理の状況

事業計画地及びその周辺における廃棄物の分別、収集、処理及び処分の状況を調査する。

オ 法令による基準等

別表20調査事項の項に掲げる法令等その他廃棄物及び建設発生土に係る関係法令の基準等を調査する。

(2) 調査地域

調査地域は、事業計画地及びその周辺地域とする。

(3) 調査方法

ア 撤去建造物及び伐採樹木等の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

イ 建設発生土の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

ウ 特別管理廃棄物の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

エ 廃棄物の処理の状況

調査は、既存資料の整理・解析又は現地調査の方法による。

オ 法令による基準等

別表20調査事項の項に掲げる法令等その他廃棄物及び建設発生土に係る関係法令の基準等を整理する方法による。

3 予測

(1) 予測事項

予測事項は、対象事業の実施に伴う廃棄物及び建設発生土の排出量、再利用量及び処理・処分方法等とし、環境保全のための措置を考慮して、廃棄物及び建設発生土の種類ごとに予測する。

(2) 予測の対象時点

予測の対象時点は、次に掲げる時点のうち必要な時点とする。

ア 対象事業に係る工事の施行中については、廃棄物及び建設発生土が排出される時点又は排出される期間

イ 対象事業に係る工事の完了後で事業活動が通常の状態に達した時点

(3) 予測地域

予測地域は、対象事業区域とする。

(4) 予測方法

予測は、対象事業の種類及び規模等を考慮して、次に掲げる予測方法のうちから適切なものを選択し、又は組み合わせて行う。

ア 排出原単位から推定する方法

イ 工事施行計画等から推定する方法

ウ 類似事例の参照による方法

エ その他適切な方法

4 環境保全のための措置

対象事業の実施に伴い排出される廃棄物及び建設発生土の再利用、排出の抑制等について、工事の施行中及び工事の完了後にわたり検討を行う。

5 評価

(1) 評価事項

評価事項は、予測した事項とする。

(2) 評価の指標

評価の指標は、次に掲げるものとする。

ア 法令による基準等

別表20評価の指標の項に掲げる法令等に定める事業者の責務

イ 東京都又は区市町村が定めた計画、要綱等の中で設定している廃棄物に係る目標、計画等

ウ その他の客観性を有する指標

(3) 評価方法

現況調査及び予測の結果に基づき、地域の特性、環境保全のための措置及び評価の指標を勘案して、対象事業の実施に伴い排出される廃棄物及び建設発生土の排出量、再利用量及び処理・処分方法等の妥当性を明らかにする。

第17 温室効果ガス

1 環境影響評価の対象

対象事業の実施に伴う環境への温室効果ガスの排出量又はエネルギーの使用量及びそれらの抑制の程度を対象とする。

2 現況調査

(1) 調査事項

調査事項は、対象事業の種類及び規模並びに地域の概況を勘案し、対象事業の実施に伴う温室効果ガスの排出量又はエネルギーの使用量を適切に把握し得るよう十分に配慮して、次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択する。

ア 原単位の把握

対象事業と同種又は類似の事業を対象に、温室効果ガスの排出量又はエネルギーの使用量に係る原単位を調査する。

イ 対策の実施状況

温室効果ガスの排出を回避し、若しくは削減するための対策又はエネルギーの使用量を削減するための対策について、対象事業と同種又は類似の事業を対象に、対策の内容、効果等を調査する。

ウ 地域内のエネルギー資源の状況

事業計画地周辺に存する地域冷暖房事業等の位置、供給範囲、熱源、供給能力等を調査する。

エ 温室効果ガスを使用する設備機器の状況

(ア) 事業の実施に伴い温室効果ガスを使用する既存の設備機器を廃棄し、又は移設する場合、機器の概要、使用されている温室効果ガスの種類及び量、廃棄する場合の温室効果ガスの処理、処分の方法等を調査する。

(イ) 温室効果ガスを使用する既存の設備機器を引き続いて事業計画地内で使用する場合は、ガス交換時等メンテナンスの際の漏れ対策及び代替品の使用の可能性について調査する。

オ 法令による基準等

別表21調査事項の項に掲げる法令等その他温室効果ガスに係る関係法令の基準等を調査する。

(2) 調査地域

調査地域は、特に設定しない。ただし、地域内のエネルギー供給の状況等、地域特性を有する事項については、事業計画地の周辺を調査地域とする。

(3) 調査方法

ア 原単位の把握

調査は、既存資料の整理・解析による。

イ 対策の実施状況

調査は、既存資料の整理・解析による。

ウ 地域内のエネルギー資源の状況

調査は、既存資料の整理・解析による。

エ 温室効果ガスを使用する設備機器の状況

調査は、既存資料の整理・解析による。

オ 法令による基準等

別表21調査事項の項に掲げる法令等その他温室効果ガスに係る関係法令の基準等を整理する方法による。

3 予測

(1) 予測事項

予測事項は、対象事業の実施に伴う温室効果ガスの排出量又はエネルギーの使用量の程度及びそれらの削減の程度とする。

(2) 予測の対象時点又は対象期間

予測の対象時点又は対象期間は、次に掲げる時点又は期間のうち必要な時点とする。

ア 対象事業の工事期間

イ 対象事業の工事完了後で温室効果ガスの排出量又はエネルギーの使用量が通常の状態に達した時点

ウ 温室効果ガスを使用する設備機器のガス交換時、移設時又は廃棄時の各時点

(3) 予測方法

予測は、対象事業の種類、規模等を考慮して、次に掲げる予測方法のうちから適切なものを選択し、又は組み合わせて行う。

ア 対象事業と同種又は類似の事業の温室効果ガスの排出量の原単位又はエネルギーの使用量の原単位を基に、それらの排出量又は使用量を算出する方法

なお、温室効果ガスの排出量は、必要に応じ、二酸化炭素量に換算して予測を行う。エネルギーの使用量についても、必要に応じ、熱量、電力、重油使用量等に換算して予測を行う。

イ 類似事例の参照による方法

ウ その他適切な方法

4 環境保全のための措置

対象事業の実施に伴う環境への温室効果ガスの排出量を削減するための措置又はエネルギーの使用量を削減するための措置について検討を行う。

5 評価

(1) 評価事項

評価事項は、予測した事項とする。

(2) 評価の指標

評価の指標は、次に掲げるものとする。

ア 法令による基準等

別表21評価の指標の項に掲げる法令等に定める基本方針及び基準

イ 国、東京都又は区市町村が策定している温室効果ガスに関する目標、計画、対策等

ウ その他の客観性を有する指標

(3) 評価方法

現況調査及び予測の結果に基づき、温室効果ガスの排出量又はエネルギーの使用量を削減するための環境保全のための措置及び評価の指標を勘案して、その妥当性を明らかにする。

第2節 広域複合開発計画環境影響評価における調査、予測及び評価の方法

第1 現況調査、予測及び評価の方法

広域複合開発計画環境影響評価に係る現況調査、予測及び評価は、次に掲げる方法により実施する。

1 環境影響評価の対象

第1節の環境影響評価の項目ごとに掲げる環境影響評価の対象を踏まえて、広域複合開発計画に基づき実施が予定されている複数の事業の実施により複合的かつ累積的に環境に及ぼす影響の内容及び程度を対象とする。

2 現況調査

(1) 調査事項

対象計画の種類及び規模並びに地域の概況を勘案し、次に掲げる環境影響評価の項目ごとにそれぞれ定める事項のうちから、複合的かつ累積的な影響を適切に把握し得るよう十分に配慮して、予測及び評価を行うものを選択し、調査する。

ア 大気汚染、悪臭、騒音・振動、水質汚濁及び土壌汚染

第1節の環境影響評価の項目ごとに定める調査事項のうちから、予測及び評価を行うために必要なものを選択し、調査する。

イ 地盤、地形・地質、水循環、生物・生態系

次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択し、調査する。

調査に当たっては、現状を十分に把握するとともに、経年的な変化状況も調査する。

(ア) 地盤、地形・地質及び水循環

地盤の状況、地形・地質の特性、地下水の流動状況、河川等の流域状況、水循環の概況等

(イ) 生物・生態系

植物相・動物相の状況、現存植生の状況、緑の量の状況、地域の生態系の特性(分類、構造等)等

ウ 日影、風環境及び電波障害

日照・日陰の概況、風環境の概況、日照・日陰に配慮すべき学校、病院等の施設の分布、土地利用の現況、高層建築物の分布状況等を調査する。

エ 景観及び自然との触れ合い活動の場

次に掲げる事項のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択し調査する。

調査に当たっては、現状を十分に把握する。

(ア) 景観

地域景観の特性、地域における景観の変化を検討する地点の分布及び景観の概況等

(イ) 自然との触れ合い活動の場

広域複合開発計画に基づき予定される事業の実施により、直接的又は間接的に影響を受けるおそれが予想される自然との触れ合い活動の場の分布及びその利用状況の概況、自然との触れ合い活動の場までの利用経路等

オ 史跡・文化財

広域複合開発計画の対象地域内における文化財保護法等による指定文化財、周知の埋蔵文化財包蔵地、東京都教育委員会で作成し、公表している江戸復原図による遺構、文化財保護法等に基づいて、現在、指定及び登録に至っていないが、指定文化財と同等程度の価値を有すると東京都又は区市町村の教育委員会が認めたものの分布状況及びその内容の概況等を調査する。

カ 廃棄物及び温室効果ガス

環境への排出実態を把握するために、燃料等の使用に係る原単位又は排出量等の算出に使用する原単位及び排出を抑制し、又は低減するための技術を調査する。

なお、原単位の調査は、既存の資料又は同種の事業における事例の調査等によるものとする。

(2) 調査地域

調査地域は、第1節の環境影響評価の項目ごとに定める調査地域及び既存の類似事例等を参考に、広域複合開発計画に基づき予定される事業の実施により、環境に複合的かつ累積的な影響を与えるおそれのある地域を設定した地域とする。

なお、生物・生態系など広域の範囲で調査を行う必要がある場合には、対象地域を含めた生態系を考慮して広域の調査地域を設定する。

(3) 調査方法

調査方法は、既存の資料・文献の収集・解析、同種の事業に係る類似事例による方法を基本とし、必要に応じて住民等からの情報又は専門家からの科学的知見の収集及び解析の方法による。ただし、生物・生態系など地域特性を踏まえ、広域的に現況を把握することが望ましい場合には、現地調査を実施する。

なお、現地調査を行う場合は、次に掲げるところによる。

ア 調査期間

調査期間は、現況が的確に把握できる、適切かつ効果的な期間とする。

イ 調査地点

調査地点は、調査地域において地域を代表する地点及びその他の情報を適切かつ効果的に把握できる地点とする。

ウ 調査方法

調査方法は、第1節の環境影響評価の項目ごとに定める調査方法のうち、調査の目的に沿った適切な方法による。

3 予測

(1) 予測事項

予測事項は、次に掲げるもののうちから、必要なものを選択する。

ア 大気汚染、悪臭、水質汚濁及び土壌汚染の項目においては、汚染物質等の排出量又は発生量及びその削減・抑制の程度並びに複数の事業の実施に伴う複合的かつ累積的な影響の程度とする。

なお、必要に応じて第1節の環境影響評価の項目ごとに定める予測事項のうちから選択する。

イ 騒音・振動の項目においては、騒音、振動及び低周波音の発生の程度並びにその削減・抑制の程度並びに複数の事業の実施に伴う複合的かつ累積的な影響の程度とする。

ウ 生物・生態系の項目においては、第1節の生物・生態系の項目に定める予測事項のうちから、予測可能な事項及び緑豊かな生態系の創造等の新たに創出される環境による改善の効果並びに複数の事業の実施に伴う複合的かつ累積的な影響の程度とする。

エ 廃棄物の項目においては、廃棄物の発生量、排出量及びその削減・抑制の程度、省資源・資源再利用(リユース・リサイクル)の程度並びに複数の事業の実施に伴う複合的かつ累積的な影響の程度とする。

なお、必要に応じて第1節の廃棄物の項目に定める予測事項のうちから、選択する。

オ 温室効果ガスの項目においては、電気・燃料等のエネルギー消費量、使用量等の標準的な原単位を用いた削減又は抑制の程度、環境への負荷物質の排出実態、有害化学物質等の代替品への転換の程度及び複数の事業の実施に伴う複合的かつ累積的な影響の程度とする。

なお、必要に応じて第1節の温室効果ガスの項目に定める予測事項のうちから、選択する。

カ その他の環境影響評価の項目については、第1節の環境影響評価の項目ごとに定める予測事項のうち予測可能な事項及び複数の事業の実施に伴う複合的かつ累積的な影響の程度とする。

(2) 予測の対象時点

予測の対象時点は、広域複合開発計画に基づき実施が予定される全ての事業の工事の完了時及び当該工事の完了後で事業活動が通常の状態に達した時点とする。

なお、当該広域複合開発計画に係る個々の事業に関する工事において、著しい環境の変化が生じるおそれがあると予想される場合などには、工事の施行中における適切かつ効果的な時期についても、必要に応じて予測の対象時点として選定する。

(3) 予測地域

予測地域は、現況調査の調査地域に準じる。

(4) 予測方法

予測は、複数の広域複合開発計画の案を相互に比較し、又は広域複合開発計画の案が単一の場合であっても、可能な限り客観的な評価ができるように、定量的な予測を行う。ただし、計画の熟度が低いなどの理由から定量的な予測が困難な場合には、定性的な予測を行う。

ア 予測の手順

(ア) 広域複合開発計画に基づく個々の事業ごとに、環境に及ぼす影響について予測する。

(イ) (ア)により予測した結果を踏まえて、広域複合開発計画に係る複合的かつ累積的な影響を予測する。

イ 予測の方法

予測の方法は、次に掲げる方法のうちから、適切なものを選択し、又は組み合わせて行う。

(ア) 類似事例の参照

(イ) 理論式、実験式又は経験的回帰式を用いる方法

(ウ) 現況図及び計画図書等を重ね合わせる方法

(エ) 排出負荷量又は使用・排出原単位の算出による方法

(オ) 第1節の環境影響評価の項目ごとに定める予測方法

(カ) その他客観的で適切な方法

4 環境保全のための措置

(1) 対象計画に基づき予定される複数の事業の実施に伴う複合的かつ累積的な影響の回避若しくは低減又は代償を図るために必要な環境保全のための措置について、全ての事業の完了時及び当該工事の完了後にわたり検討を行う。

(2) 予測の条件とした環境保全のための措置は、必要に応じて工事の施行中についても検討する。

5 評価

評価は、予測・評価項目別に実施し、この結果を踏まえ、複数の対象計画の案を相互に比較検討することにより、広域複合開発計画の案の環境面からみた特性について、評価する。

(1) 評価事項

評価事項は、予測した事項とする。

(2) 評価方法

広域複合開発計画の案ごとの予測・評価項目別の評価及び総合評価は、第1節に掲げる個別計画環境影響評価に係る評価方法の例により行う。ただし、評価の指標の設定に当たっては、(3)に示す方法により行い、この評価の指標に照らして、評価する。

(3) 評価の指標の設定

評価の指標は、広域複合開発計画の案を相互に比較ができるよう、定量的な指標を設定するものとする。計画の熟度が低い等の理由から定量的な指標を設定することが困難な場合には、定性的な指標を採用するものとする。

評価の指標は、次に掲げるものから、環境配慮目標を踏まえて、適切なものを設定する。

ア 環境基準、各種法令等に定める排出規制に係る基準等

イ 第1節の環境影響評価の項目ごとに定める評価の指標

ウ 広域複合開発計画の案の比較評価が可能な指標

エ その他客観的で適切な指標

(4) 評価に際しては、必要に応じて社会的な要素及び経済的な要素を考慮して、幅広い視点から、比較検討を行う。

比較検討を行った場合には、その内容を環境配慮書に記載するとともに、環境配慮方針の設定の際の参考とする。

(5) 評価の結果を踏まえて環境配慮方針を設定する。

この環境配慮方針の検討結果については、環境配慮書において、具体的に明らかにする。

(6) 単一の広域複合開発計画の案である場合には、事業段階環境影響評価において記載する内容に相当する程度に具体的な環境保全のための措置を前提として、評価する。

第2 広域複合開発計画環境影響評価を実施した場合の事業段階環境影響評価の取扱い

広域複合開発計画に含まれる個別事業に係る事業段階環境影響評価においては、広域複合開発計画環境影響評価で実施した調査等の結果及びデータを活用するとともに、新たに確定した事業計画の具体的内容に基づき、調査等を行う。

別表1 地域の概況の調査内容

区分 | 調査項目 | 収集・解析する情報内容(例) |

一般項目 | 人口 | 人口の動態、人口密度、人口分布等 |

産業 | 工場、事業場の状況等 | |

交通 | 道路交通状況(道路網、交通量等)、鉄道等の状況(鉄道路線、駅の位置、利用状況等)その他必要な交通状況 | |

土地利用 | 土地利用の状況 | |

水域利用 | 河川等の分布及び流域の概況、水路等の状況、水域の利用状況、公共下水道の普及状況(合流式・分流式の区分を含む。)等 | |

気象 | 気温、風向、風速、降雨量等 | |

関係法令の指定・規制等 | 関係法令による指定地域、地区、規制の内容等 | |

環境保全に関する計画等 | 環境保全に関する各種計画、方針等の概要 | |

その他 | その他地域の状況を特徴付ける事項 | |

環境項目 | 大気汚染 | 大気汚染の状況 |

悪臭 | 悪臭の状況 | |

騒音・振動 | 騒音の状況、振動の状況及び低周波音の状況 | |

水質汚濁 | 水質汚濁の状況 | |

土壌汚染 | 土壌汚染の状況 | |

地盤 | 地盤の概況、地下水位の概況、地盤沈下の状況等 | |

地形・地質 | 地形・地質の概況、斜面等の安定性の概況、特異な地形・地質の分布等 | |

水循環 | 河川等の形態・水量等の概況、湧水及び地下水の流動状況の概況 | |

生物・生態系 | 植物相、動物相、水生生物相、注目種、植生、生態系、緑の量等の概況 | |

日影 | 日照・日陰状況の概況、超高層建築物の状況等 | |

電波障害 | 放送波の概況、電波障害対策地域の分布、超高層建築物の状況等 | |

風環境 | 風環境の状況、超高層建築物の状況等 | |

景観 | 地域景観の特性の概況及び高層建物・景観ポイント等の分布状況の概況 | |

史跡・文化財 | 指定文化財及び埋蔵文化財包蔵地の分布状況、江戸期遺構の分布状況等 | |

自然との触れ合い活動の場 | 自然との触れ合い活動の場の分布、機能、利用状況等の概況、自然との触れ合い活動の場までの利用経路の状況等 | |

廃棄物 | 廃棄物の処理状況等の概況 | |

温室効果ガス | エネルギー使用状況の概況、各種目標値等 |

別表2 大気汚染に係る予測・評価物質

区分 | 物質 | |

環境基準等が設定されている物質 | 常時監視が実施されている大気汚染物質 | ① 二酸化硫黄 ② 一酸化炭素 ③ 浮遊粒子状物質 ④ 二酸化窒素 ⑤ 光化学オキシダント ⑥ 微小粒子状物質 |

定期的な監視が実施されている有害大気汚染物質 | ① ベンゼン ② トリクロロエチレン ③ テトラクロロエチレン ④ ジクロロメタン ⑤ ダイオキシン類 | |

環境基準等が設定されていない物質 | 大気汚染防止法施行令(昭和43年法律第329号)に規定する有害物質のうち右に掲げる物質 | ① カドミウム及びその化合物 ② 塩素及び塩化水素 ③ ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素 ④ 鉛及びその化合物 ⑤ 窒素酸化物 |

その他の物質 | ① ばいじん ② 一般粉じん ③ 特定粉じん ④ 揮発性有機化合物 ⑤ その他必要な物質 | |

別表3 水質汚濁に係る予測・評価物質等

(令7告示207・一部改正)

物質等 | 区分 | |||

公共用水域の水質 | 公共用水域の底質 | 地下水の水質 | 汚濁負荷量 | |

① 水素イオン濃度(pH) | ○ |

|

|

|

② 生物化学的酸素要求量(BOD) | ○ |

|

| ○ |

③ 化学的酸素要求量(COD) | ○ |

|

| ○ |

④ 浮遊物質量(SS) | ○ |

|

|

|

⑤ 溶存酸素量(DO) | ○ |

|

|

|

⑥ 大腸菌数 | ○ |

|

|

|

⑦ n―ヘキサン抽出物質(油分等) | ○ |

|

|

|

⑧ 全窒素 | ○ |

|

| ○ |

⑨ 全燐 | ○ |

|

| ○ |

⑩ カドミウム | ○ | ○ | ○ |

|

⑪ 全シアン | ○ | ○ | ○ |

|

⑫ 鉛 | ○ | ○ | ○ |

|

⑬ 六価クロム | ○ | ○ | ○ |

|

⑭ 砒素 | ○ | ○ | ○ |

|

⑮ 総水銀 | ○ | ○ | ○ |

|

⑯ アルキル水銀 | ○ | ○ | ○ |

|

⑰ ポリ塩化ビフェニル(PCB) | ○ | ○ | ○ |

|

⑱ ジクロロメタン | ○ | ○ | ○ |

|

⑲ 四塩化炭素 | ○ | ○ | ○ |

|

⑳ 塩化ビニルモノマー | ○ | ○ | ○ |

|

((21)) 1,2―ジクロロエタン | ○ | ○ | ○ |

|

((22)) 1,1―ジクロロエチレン | ○ | ○ | ○ |

|

((23)) シス―1,2―ジクロロエチレン | ○ | ○ | ○ |

|

((24)) 1,1,1―トリクロロエタン | ○ | ○ | ○ |

|

((25)) 1,1,2―トリクロロエタン | ○ | ○ | ○ |

|

((26)) トリクロロエチレン | ○ | ○ | ○ |

|

((27)) テトラクロロエチレン | ○ | ○ | ○ |

|

((28)) 1,3―ジクロロプロペン | ○ | ○ | ○ |

|

((29)) チウラム | ○ | ○ | ○ |

|

((30)) シマジン | ○ | ○ | ○ |

|

((31)) チオべンカルブ | ○ | ○ | ○ |

|

((32)) ベンゼン | ○ | ○ | ○ |

|

((33)) セレン | ○ | ○ | ○ |

|

((34)) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ○ |

| ○ |

|

((35)) ふっ素 | ○ |

| ○ |

|

((36)) ほう素 | ○ |

| ○ |

|

((37)) 1,4―ジオキサン | ○ | ○ | ○ |

|

((38)) ダイオキシン類 | ○ | ○ | ○ |

|

((39)) その他必要な物質 | ○ | ○ | ○ |

|

((40)) 温度、外観等の水質等の状態 | ○ | ○ | ○ |

|

別表4 土壌汚染に係る予測・評価物質

① カドミウム及びその化合物 ② シアン化合物 ③ 有機りん化合物 ④ 鉛及びその化合物 ⑤ 六価クロム化合物 ⑥ 砒素及びその化合物 ⑦ 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 ⑧ アルキル水銀化合物 ⑨ ポリ塩化ビフェニル(PCB) ⑩ トリクロロエチレン ⑪ テトラクロロエチレン ⑫ ジクロロメタン ⑬ 四塩化炭素 ⑭ 1,2―ジクロロエタン ⑮ 1,1―ジクロロエチレン ⑯ シス―1,2―ジクロロエチレン ⑰ 1,1,1―トリクロロエタン ⑱ 1,1,2―トリクロロエタン ⑲ 1,3―ジクロロプロペン ⑳ チウラム ((21)) シマジン ((22)) チオベンカルブ ((23)) ベンゼン ((24)) セレン及びその化合物 ((25)) ふっ素及びその化合物 ((26)) ほう素及びその化合物 ((27)) ダイオキシン類 ((28)) 油分その他必要な化合物 |

別表5 大気汚染に係る法令等

区分 | 項目 | 法令等 | |

1 調査事項 | ― | ― | (1) 環境基本法(平成5年法律第91号) (2) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号) (3) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号) (4) 電気事業法(昭和39年法律第170号) (5) ガス事業法(昭和29年法律第51号) (6) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号) (7) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号) (8) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号) |

2 調査方法 | (1) 大気質の状況 | ア 環境基準又は大気環境指針(以下この表において「環境基準等」という。)が設定されている物質 | (ア) 大気の汚染に係る環境基準について(昭和48年環境庁告示第25号) (イ) 二酸化窒素に係る環境基準について(昭和53年環境庁告示第38号) (ウ) ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成11年環境庁告示第68号) (エ) ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第4号) (オ) 微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について(平成21年環境省告示第33号) (カ) 有害大気汚染物質測定方法マニュアル(平成23年環境省) |

イ 環境基準等が設定されていない物質 | (ア) JIS―Z8814 (イ) 石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法(平成元年環境庁告示第93号) (ウ) 建築物の解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル(平成21年東京都環境局) (エ) 環境大気中の揮発性有機化合物(VOC)濃度モニタリングに係る測定方法マニュアル(平成20年環境省) | ||

(2) 気象の状況 | ― | 地上気象観測指針(平成14年気象庁気整第108号) | |

3 評価の指標 | ― | ― | (1) 大気の汚染に係る環境基準について (2) 二酸化窒素に係る環境基準について (3) ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について (4) ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について (5) 微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について |

別表6 悪臭に係る法令等

区分 | 項目 | 法令等 |

1 調査事項 | ― | (1) 環境基本法 (2) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号) (4) 建築物における排水槽等の構造、維持管理等に関する指導要綱(昭和61年6月25日付東京都61清環産第77号) (5) ビルピット臭気対策マニュアル(平成21年東京都環境局) |

2 調査方法 | (1) 臭気の状況 | ア 臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(平成7年環境庁告示第63号) イ 嗅覚測定法マニュアル(平成24年公益社団法人におい・かおり環境協会) |

(2) 気象の状況 | 地上気象観測指針 | |

3 評価の指標 | ― |

別表7 騒音・振動に係る法令等

区分 | 項目 | 法令等 | 予測・評価事項 | |

1 調査事項 | ― | ― | (1) 環境基本法 (2) 騒音規制法(昭和43年法律第98号) (3) 振動規制法(昭和51年法律第64号) | ― |

2 調査方法 | (1) 環境騒音 | ― | 騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号。以下「騒音に係る環境基準」という。) | ― |

(2) 特定騒音 | ア 道路交通 | 騒音に係る環境基準 | ||

イ 新幹線鉄道 | 新幹線鉄道騒音に係る環境基準について(昭和50年環境庁告示第46号。以下「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」という。) | |||

ウ 在来鉄道、軌道又はモノレール | 在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について(平成7年12月20日付環大一174号。以下「在来鉄道の騒音対策指針」という。) | |||

エ 航空機 | 航空機騒音に係る環境基準について(昭和48年環境庁告示第154号。以下「航空機騒音に係る環境基準」という。) | |||

オ 工場・事業場 | 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第1号。以下「特定工場等に係る騒音の規制基準」という。) | |||

カ 建設作業 | 特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示第1号。以下「特定建設作業に係る騒音の規制基準」という。) | |||

キ その他 | JIS―Z8731 | |||

(3) 環境振動 | ― | JIS―Z8735 | ||

(4) 特定振動 | ア 道路交通 | 振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)に基づく道路交通振動の限度(以下「道路交通振動の限度」という。) | ||

イ 鉄道、軌道又はモノレール | 環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について(勧告)(昭和51年3月12日付環境庁環大特32号。以下「緊急を要する新幹線鉄道振動対策」という。) | |||

ウ 工場・事業場 | 特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(昭和51年環境庁告示第90号。以下「特定工場等に係る振動の規制基準」という。) | |||

エ 建設作業 | 振動規制法施行規則に基づく特定建設作業の規制に関する基準(以下「特定建設作業に係る振動の規制基準」という。) | |||

オ その他 | JIS―Z8735 | |||

(5) 低周波音 | ― | 低周波音の測定方法に関するマニュアル(平成12年環境庁) | ||

3 予測事項 | (1) 騒音 | ア 道路交通 | 騒音に係る環境基準 | 等価騒音レベル |

イ 新幹線鉄道 | 新幹線鉄道騒音に係る環境基準 | 騒音ピークレベル | ||

ウ 在来鉄道、軌道又はモノレール | 在来鉄道の騒音対策指針 | 等価騒音レベル | ||

エ 航空機 | 航空機騒音に係る環境基準 | 時間帯補正等価騒音レベル | ||

オ 工場・事業場 | 特定工場等に係る騒音の規制基準 | 騒音レベル | ||

カ 建設作業 | 特定建設作業に係る騒音の規制基準 | 騒音レベル | ||

(2) 振動 | ア 道路交通 | 道路交通振動の限度 | 振動レベル | |

イ 鉄道、軌道又はモノレール | 緊急を要する新幹線鉄道振動対策 | |||

ウ 工場・事業場 | 特定工場等に係る振動の規制基準 | |||

エ 建設作業 | 特定建設作業に係る振動の規制基準 | |||

4 評価の指標 | (1) 騒音 | ア 道路交通 | (ア) 騒音に係る環境基準 | ― |

イ 新幹線鉄道 | 新幹線鉄道騒音に係る環境基準 | |||

ウ 在来鉄道、軌道又はモノレール | 在来鉄道の騒音対策指針 | |||

エ 航空機 | 航空機騒音に係る環境基準 | |||

オ 工場・事業場 | (ア) 特定工場等に係る騒音の規制基準 | |||

カ 建設作業 | (ア) 特定建設作業に係る騒音の規制基準 | |||

(2) 振動 | ア 道路交通 | ― | ||

イ 鉄道、軌道又はモノレール | (ア) 緊急を要する新幹線鉄道振動対策に定める指針 | |||

ウ 工場・事業場 | (ア) 特定工場等に係る振動の規制基準 | |||

エ 建設作業 | (ア) 特定建設作業に係る振動の規制基準 | |||

別表8 水質汚濁に係る法令等

区分 | 項目 | 法令等 | |

1 調査事項 | ― | ― | (1) 環境基本法 (2) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号) (3) ダイオキシン類対策特別措置法 (4) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号) |

2 調査方法 | (1) 水質等の状況 | ア 公共用水域の水質 | (ア) 調査地点及び採水方法 a 水質調査方法(昭和46年9月30日付環水管30号) b 海洋観測指針(平成21年気象庁) c 第3版水質調査法(平成7年 半谷高久・小倉紀夫) (イ) 分析方法 a 水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号) b ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について c 海洋観測指針 |

イ 公共用水域の底質 | (ア) 調査地点 「底質調査方法について」(平成24年8月8日付環水大水発第120725002号) (イ) 採泥方法 a 底質調査方法について(昭和50年10月23日付環水管第120号) b ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル(平成21年環境省) c 海洋観測指針 d 第3版水質調査法 (ウ) 分析方法 a 底質調査方法について b 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第14号) c ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について | ||

ウ 地下水の水質 | (ア) 調査地点及び採水方法 地下水質調査方法(平成元年9月14日付環水管第189号「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について」別紙) (イ) 分析方法 a 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号) b ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について | ||

(2) 水域の状況 | ― | ア 水質調査方法 イ 海洋観測指針 ウ 第3版水質調査法 | |

(3) 気象の状況 | ― | ア 地上気象観測指針 イ 船舶気象観測指針改訂第6版(平成16年気象庁) | |

3 評価の指標 | ― | ― | (1) 水質汚濁に係る環境基準について (2) 地下水の水質汚濁に係る環境基準 (3) ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について (5) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第6号) (6) 底質の暫定除去基準について(昭和50年10月28日付環水管第119号) |

別表9 土壌汚染に係る法令等

区分 | 項目 | 法令等 | |

1 調査事項 | ― | ― | (1) 環境基本法 (2) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号) (3) ダイオキシン類対策特別措置法 (4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) |

2 調査方法 | (1) 土地利用の履歴等の状況 | ― | 東京都土壌汚染対策指針(平成22年東京都告示第407号) |

(2) 土壌汚染の状況 | (ア) 東京都土壌汚染対策指針 (イ) 土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第2版)(平成24年環境省) | ||

イ ダイオキシン類 | ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(平成21年環境省) | ||

ウ 油分その他必要な化合物 | 油汚染対策ガイドライン(平成18年環境省) | ||

(3) 気象の状況 | ― | 地上気象観測指針 | |

3 評価の指標 | ― | ― | (1) 土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号) (2) ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について (3) 土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針(平成11年1月29日付環水企第29号・環水土第11号) |

別表10 地盤に係る法令等

区分 | 法令等 |

1 調査事項 | (1) 環境基本法 (2) 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号) (3) 工業用水法(昭和31年法律第146号) (4) 港湾法(昭和25年法律第218号) (6) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号) |

2 調査方法 | (1) 地盤材料試験の方法と解説(平成21年 公益社団法人地盤工学会) (2) 〔改訂版〕地盤調査の方法と解説(平成25年 公益社団法人地盤工学会) |

別表11 地形・地質に係る法令等

区分 | 法令等 |

1 調査事項 | (1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号) (2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号) (3) 宅地造成及び特定盛土等規制法 (4) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号) (5) 文化財保護法 |

2 調査方法 | (1) 地盤材料試験の方法と解説 (2) 〔改訂版〕地盤調査の方法と解説 |

別表12 水循環に係る法令等

区分 | 項目 | 法令等 |

1 調査事項 | ― | (1) 河川法(昭和39年法律第167号) (2) 砂防法(明治30年法律第29号) (3) 森林法(昭和26年法律第249号) (4) 建築物用地下水の採取の規制に関する法律 |

2 調査方法 | (1) 水域の状況 | ア 水質調査方法 イ 海洋観測指針 ウ 改訂新版 建設省河川砂防技術基準(案)同解説(平成9年 公益社団法人日本河川協会) エ 第3版水質調査法 |

(2) 気象の状況 | 地上気象観測指針 | |

(3) 地形・地質、土質等の状況 | ア 地盤材料試験の方法と解説 イ 地盤調査の方法と解説 |

別表13 生物・生態系に係る法令等

区分 | 法令等 |

1 調査事項 | (1) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号) (2) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号) (3) 自然公園法(昭和32年法律第161号) (4) 都市計画法(昭和43年法律第100号) |

2 調査方法 | 海洋観測指針 |